Introducción y pregunta de investigación

En el mundo contemporáneo cada vez más las denominadas “habilidades socioemocionales” son consideradas un elemento sin el cual es imposible que se dé el aprendizaje en general (Barragán Giraldo & López-Gómez, 2023). Como lo señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2024), la sociedad necesita un conjunto balanceado de habilidades cognitivas, sociales y emocionales para prosperar en el mundo actual tan demandante, retador e impredecible.

En los últimos años se ha evidenciado que la formación académica y el conocimiento disciplinar no es suficiente para resolver los problemas sociales, éticos y políticos a los que se enfrentan las comunidades del siglo XXI. Teniendo esto en consideración, es fundamental que la educación superior se comprometa con la formación ética y ciudadana de los futuros profesionales.

En Colombia, desde la formación de la Red para la Formación Ética y Ciudadana en el año 2015, distintas universidades se han interesado en pensar y transformar la enseñanza de la ética (Red para la Formación Ética y Ciudadana, 2020). Cada vez se encuentran más procesos pedagógicos orientados a privilegiar una formación ética que se articule con el currículo y los propósitos institucionales. El presente estudio se centra en cómo se articula la enseñanza de la ética con los criterios institucionales y la evaluación al interior de las universidades, y cómo esto se relaciona con otros criterios de evaluación de la formación ética; en particular los utilizados por la prueba nacional estandarizada Saber Pro. Es una continuación del proyecto Diseño de un modelo de evaluación de la enseñanza de la ética en las Universidades Colombianas (Fase I: Bogotá) en el cual participaron tres universidades de Bogotá (Aguilar & Herrera, 2021; Universidad de los Andes, 2019; Barragán Giraldo et al., 2019). En esta ocasión hemos incluido otras tres universidades de carácter confesional, religioso, o que siguen los principios del humanismo cristiano, cuyos nombres se omiten por protección de datos de los entrevistados.

Se plantean tres preguntas de investigación estrechamente relacionadas: 1. ¿cuál es el valor agregado de las universidades bogotanas en el desempeño de los estudiantes en la prueba de competencias ciudadanas del examen Saber Pro?; 2. ¿cómo perciben los estudiantes la educación ética y ciudadana que reciben en tres universidades confesionales?; y 3. ¿cómo se está llevando a cabo la formación en ética y educación ciudadana en estas mismas universidades? Las preguntas 2 y 3 buscan dar una explicación de los resultados de la primera pregunta para algunas universidades confesionales en Bogotá.

Marco conceptual y revisión de literatura

Marco conceptual sobre enseñanza de la ética

Un primer referente para hacer ese análisis evaluativo frente a la formación ética en las universidades colombianas es acudir a lo planteado en la Constitución Política de la República de Colombia (1991) y la Ley General de Educación Superior (Ley 115, 1994), en las que los valores y fines que allí se establecen constituyen el ethos público al que debe apuntar la formación ética que se imparte en las instituciones educativas. Considerarlo como ley tiene el riesgo de hacer creer que la enseñanza de la ética es una obligación legal asumida como una imposición externa; en lugar de ello, se prefiere seguir la idea de Dewey (1998, p. 92), para quien los fines en la educación no pueden ser externos, sino internos y, por ende, la crítica que se haga a los modelos existentes tiene que construirse a partir de criterios que provengan de los actores que están involucrados en la enseñanza de la ética, que no se limita a actores educativos, sino que se extiende a la sociedad en sentido general (Dewey, 1998, p. 110).

Lo anterior justifica el enfoque metodológico que se plantea para esta investigación, que demuestra la importancia de hacer una evaluación que permita identificar la brecha entre los contenidos pedagógicos y las prácticas con relación al ethos ciudadano y su evaluación. Pero que, además, permita comprender la formación ética en la universidad y, eventualmente, sugerir nuevas formas para la práctica de esta.

Enseñanza de la ética a nivel universitario

Como señalan Guerrero Useda y Gómez Paternina (2013), las crisis económicas de finales del siglo XX e inicios del XXI, sumadas con escándalos de corrupción a nivel local, nacional, internacional y transnacional, encendieron una alerta mundial sobre la necesidad de que la enseñanza de la ética no se restrinja solamente a la educación básica y media, sino que se continúe en el nivel universitario. Hasta hace menos de veinte años eran extraños los contenidos de ética y formación política y social a nivel universitario (Casares et al., 2010). Los planes de estudios universitarios, en muchos casos, contaban exclusivamente con una asignatura dedicada a estos temas en toda la carrera universitaria (Esteban & Buxarrais, 2004). Estudios como los realizados por Pascarella (1997), Nucci (2002) y Jayakumar (2008) han mostrado los efectos que tiene el ambiente universitario sobre el desarrollo moral de los estudiantes, especialmente en ambientes interculturales, ampliamente segregados y racializados. Como lo señala Apple, históricamente se ha dejado la tarea de enseñar costumbres y comportamientos a la deriva del currículo oculto (Apple, 2008, p. 22), lo que ha tenido como efecto que la ética quede en manos de la ideología hegemónica y que se considere que no es una tarea de la educación superior.

Los cursos de ética en las universidades, por lo general, se centran en la “ética profesional”, la cual enfatiza la enseñanza de las normas, derechos, deberes, responsabilidades y procedimientos propios de los profesionales de cada disciplina (Sharma et al., 2023). El principal problema con esta aproximación de tipo deontológico -en donde priman las normas, los procedimientos y el concepto de “deber”- es que deja de lado la posibilidad de que pueda haber conflicto entre estas normas y procedimientos, y supone que todo dilema moral puede resolverse de manera absolutamente racional, cosa que resulta altamente problemática (Foot, 2002). La enseñanza de la ética de una manera deontológica deja adicionalmente por fuera problemas éticos que se consideran perjudiciales para la sociedad, como el free riding, el cual consiste en beneficiarse del trabajo colectivo haciendo comparativamente menos esfuerzo que el resto de la comunidad (Farieta, 2015).

Otra aproximación de enseñanza de la ética en las universidades es la de la “integridad académica”. El concepto de “integridad”, proveniente de la filosofía oriental y en particular de Confucio (Liang, 2009), ha sido asociado con el concepto occidental de virtud en la enseñanza de la ética (Hoekema, 2017). Esta aproximación se centra en formar en los valores y los comportamientos deseables en el ámbito académico con miras a evitar malas prácticas como el plagio o el fraude, que terminan desacreditando las instituciones y haciendo que caigan en los rankings internacionales y otras mediciones (Macfarlane et al., 2014). El problema con esta aproximación es que se centra en el prestigio y la credibilidad de las universidades, olvidando el problema ético y sus impactos en la sociedad (Macfarlane et al., 2014).

Estudios sobre Colombia

De acuerdo con Guerrero Useda y Gómez Paternina (2013), la ética en las universidades no impacta drásticamente la agenda de la investigación en educación. Si bien hay estudios recientes que muestran que en algunas universidades la ética ha empezado a tomar un papel preponderante a través del currículo (Franco & Montoya, 2024; González M. & López Gómez, 2024), son escasas las evaluaciones de diseños curriculares dirigidos a la formación de estudiantes universitarios. Cosa contraria ocurre en educación básica y media, en donde los estudios y los programas desarrollados son mucho mayores y han alcanzado impactos a nivel nacional (Chaux et al., 2012; Chaux et al., 2017; Morales & Gebre, 2021).

Hay pocos estudios en Colombia que buscan evaluar el impacto de las universidades en la formación ética desde un enfoque cuantitativo. Algunos se centran en evaluar a través de la prueba Saber Pro y su componente de competencias ciudadanas, que muestran que el desempeño en esta prueba está asociado de manera positiva con tener proporción alta de compañeros en el nivel más alto de la prueba, dedicar más horas de lectura, egresar de una institución o programa acreditados, y la incidencia es negativa si el estudiante vive en un municipio cuyo riesgo de victimización ha aumentado, es mujer, proviene de una institución privada o es de mayor edad (Aguilera et al., 2018). La mayoría de estos estudios se centran en todas las competencias genéricas, y no sólo en esta prueba específica, y evidencian que los factores asociados con el desempeño son principalmente la situación socioeconómica, el lugar de residencia, el estrato, el género y el desempeño en la prueba Saber 11 (Arias-Velandia et al., 2018; Bahamón & Reyes Ruiz, 2014). En general los puntajes en competencias ciudadanas se encuentran altamente correlacionados con la prueba de lectura crítica (Farieta, 2022).

En la formación inicial de docentes se puede encontrar una mayor trayectoria de estudios e intervenciones sobre formación en ética y ciudadanía (Bustamante, 2017; Velásquez et al., 2020). Un estudio sobre un programa de psicología mostró que predomina en los profesores de ética el enfoque de ética de la virtud, así como se evidenció que la coherencia comportamental del profesor y el reconocimiento del respeto bilateral estudiante-profesor pueden facilitar el aprendizaje (Bazurto-Barragán et al., 2021). Un estudio en la Universidad de Nariño mostró que el abordaje de problemas sociales permite sensibilizar a las personas y activar su sentido de pertenencia con lo que ocurre en el mundo para abordar una reflexión crítica ética (Benavides & Granja, 2019).

En áreas como la contaduría, se evidencia que el número de espacios académicos dedicados a la ética es considerablemente bajo, lo que puede estar teniendo impacto en la cantidad de casos de corrupción asociados a estos profesionales (Garavito Robayo et al., 2021; Ruíz U. & Ariza R., 2019). Lo mismo acontece en el área de derecho (Gutiérrez Torres, 2019). En otras áreas como el marketing y la administración, la formación ética tiene un carácter principalmente utilitarista (Londoño-Cardozo & Tello-Castrillón, 2022). Se opta generalmente por el examen de dilemas, en donde hay que tener en cuenta factores como las presiones por buscar productividad y rentabilidad y, al mismo tiempo, analizar y ser sensible sobre situaciones como las condiciones laborales o las desigualdades por género o raza (Mejía R., 2015)

En las universidades confesionales, la ética se rige bajo los principios del humanismo cristiano, lo que hace que su enseñanza se deba ajustar a los principios y filosofías institucionales (Dáger, 2016). Otras investigaciones más generales y artículos de reflexión plantean la necesidad de dedicar más espacios académicos a la presentación y discusión de asuntos coyunturales, pero con gran trascendencia para el país, como el proceso de paz y lo que significa el posacuerdo para el país, pues dichos temas muchas veces no son presentados o discutidos previamente a la formación universitaria (Contreras et al., 2021).

Metodología

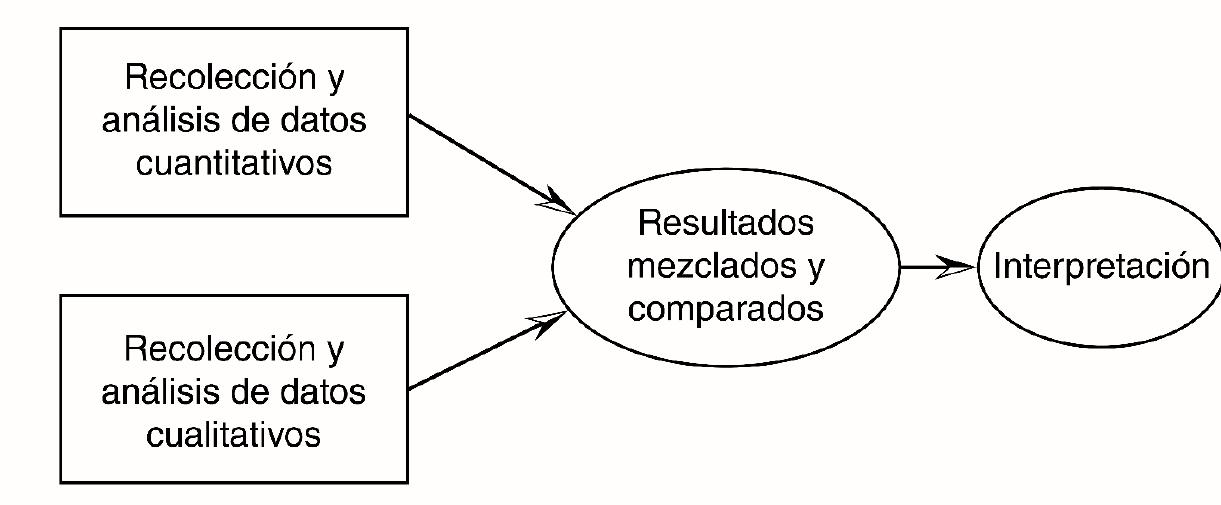

La metodología del presente estudio es mixta en tres fases (Figura 1). Las primeras dos son independientes y la tercera es una triangulación de resultados de las dos iniciales, siguiendo lo que Creswell y Plano Clark (2018) llaman un “diseño convergente”, en el que se dan por separado la recolección y el análisis de los datos y, posteriormente, en una tercera fase estos resultados son fusionados y comparados para una interpretación final.

Fuente: Adaptado de Creswell y Plano Clark (2018).

Figura 1 Diseño de investigación mixto convergente

El objetivo de este diseño es obtener datos diferentes pero complementarios sobre el mismo tópico de manera que se tenga una mejor comprensión del problema y así se obtengan las fortalezas de ambos métodos (Morse, 1991).

Primera fase: Estimación de la incidencia de la universidad en competencias ciudadanas

Para estimar la incidencia de la universidad en las competencias ciudadanas, se utilizaron los resultados obtenidos por los estudiantes en el examen nacional estandarizado Saber Pro del año 2022, cuyos datos son puestos al público por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES, 2024). Este examen es obligatorio para obtener un título de pregrado en Colombia (Ley 1324, 2009) y cuenta con cinco módulos de competencias genéricas, que son obligatorios para todas las disciplinas: 1) lectura crítica, 2) razonamiento cuantitativo, 3) competencias ciudadanas, 4) inglés, y 5) comunicación escrita. La prueba se evalúa de 0 a 300, con base en la teoría de respuesta al ítem (ICFES, 2022). Se toman los resultados del módulo de competencias ciudadanas como la variable dependiente o de resultado de la primera fase de nuestro estudio. Al inscribirse al examen, los estudiantes deben llenar una encuesta socioeconómica, cuyos datos utilizamos para construir las variables de control de nuestro estudio. También utilizamos como variable de control el puntaje de los estudiantes en el módulo de lectura crítica en la misma prueba, para poder aislar el componente de enseñanza de la ética y educación ciudadana de otras habilidades cognitivas.

Muestra y descriptivos de las variables

En el año 2022, 100,193 estudiantes de 84 universidades presentaron el Examen Saber Pro. El número de estudiantes por universidad fue de un mínimo de 13 y un máximo de 13,824, con una media de 1,193 y una desviación estándar de 2,113.

Los descriptivos generales de los estudiantes de acuerdo tanto con la variable dependiente (puntaje en competencias ciudadanas) como con sus características socioeconómicas y características de la universidad o del programa que serán usadas como variables de control se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1 Descriptivos de las variables

| Variables continuas | N | Media (SD) | Mínimo | Máximo | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Puntaje en Competencias ciudadanas | 99,738 | 144.6 (33.0) |

59 | 300 | |||

| Puntaje en Lectura crítica | 99,971 | 149.7 (30.6) |

66 | 300 | |||

| Edad | 100,185 | 28.1 (7.2) |

16 | 73 | |||

| Años de educación de la madre | 98,267 | 10.2 (5.0) |

0 | 18 | |||

| Estrato socioeconómico | 96,052 | 2.5 (1.0) |

0 | 6 | |||

| Variables categóricas | Total | N | % | N | % | ||

| Género | 100,182 | Femenino | Masculino | ||||

| 58,586 | 58.5% | 41,596 | 41.5% | ||||

| Lugar de residencia | 100,193 | Bogotá | Otra ciudad | ||||

| 55,343 | 55.2% | 44,850 | 44.8% | ||||

| Situación laboral | 95,242 | Trabaja | No trabaja | ||||

| 84,236 | 88.4% | 11,006 | 11.6% | ||||

| Modalidad del programa | 100,193 | Presencial | Distancia o virtual | ||||

| 62,862 | 62.7% | 37,331 | 37.3% | ||||

| Tipo de registro del programa | 100,193 | Acreditación de alta calidad | Registro calificado | ||||

| 34,220 | 34.2% | 65,973 | 65.8% | ||||

Fuente: Elaboración de los autores con base en datos del ICFES.

SD: desviación estándar.

El promedio del puntaje en competencias ciudadanas para la muestra es de 144.6 puntos. El puntaje de lectura crítica es 149.7. Estos puntajes se encuentran por encima del promedio nacional (ICFES, 2023). El puntaje de lectura crítica servirá como control de indicador de logro académico independiente de competencias ciudadanas. La edad promedio es de 28 años, y se asume como factor asociado negativamente con el desempeño, debido principalmente a la desaceleración del aprendizaje (Tobón & Restrepo Estrada, 2023). La variable de educación de la madre es cuantificada de acuerdo con los años de escolaridad, para hacer más simple el modelo estadístico, y su media es de 10.2 años. La moda es educación secundaria completa. Se asocia con el desempeño principalmente a las posibilidades de apoyo académico dentro del hogar (Cuenca, 2016). El promedio del estrato socioeconómico es de 2.5, también asociado con el desempeño escolar debido a las condiciones materiales que se pueden tener para el estudio (Cuenca, 2016; Timarán-Pereira et al., 2016). Hay más mujeres (58.5%) que hombres (41.5%). Usualmente en la literatura se evidencia una brecha de desempeño desfavorable para las mujeres (Aguilera et al., 2018; Arias-Velandia et al., 2018).

El porcentaje de estudiantes que viven fuera de Bogotá es 44.8%. Esto puede suceder porque viven en municipios aledaños y se desplazan diariamente a la ciudad, o porque estudian a distancia, sobre todo porque la muestra incluye un alto porcentaje de estudiantes en esta modalidad (37.3%). Adicionalmente, 34.2% de la muestra estudian en programas que cuentan con acreditación de alta calidad, por lo que se presupone un mayor puntaje para estos programas, como lo afirman algunos estudios (Sarmiento Espinel et al., 2015; Romero et al., 2020), aunque otros controvierten que este sea el caso (Farieta, 2020; Farieta & Delprato, 2024). Un total de 95,003 estudiantes presentaron resultados en los módulos del examen además de información de todas las variables socioeconómicas, por lo que se les considera la muestra final. Los datos perdidos (5.2%) se consideran perdidos de manera aleatoria, pues no hay razones específicas para asociarlos con una de las categorías, con un tipo de universidades en específico o con un puntaje específico.

Estrategia de análisis: Regresión multinivel (de efectos mixtos)

Como estrategia estadística de análisis se utilizó la regresión multinivel (Leeuw & Meijer, 2008; Hox, 2010; Luke, 2020) o análisis de regresión de efectos mixtos (West et al., 2022). Esta estrategia permite estimar estadísticamente la incidencia que tienen las universidades -la variable de nivel, nuestra principal variable de interés- en los puntajes obtenidos por estudiantes en la prueba de competencias ciudadanas en el examen Saber Pro -variable dependiente o resultado, y-. Adicionalmente, es posible categorizar la incidencia de estas de mayor a menor, por medio del factor de encogimiento (shrinkage factor), metodología para clasificar clústeres de acuerdo con el de los estudiantes (Ray, 2006). Para estimar el valor agregado de las universidades, y siguiendo la literatura (Aguilera et al., 2018; Sáenz-Castro et al., 2021), se añadieron al modelo las variables de control señaladas en la sección anterior.

El análisis de regresión se hizo utilizando el siguiente modelo estadístico (Hox & Wijngaards-de Meij, 2014, p. 139):

donde yij es el puntaje obtenido por el estudiante i en la universidad j. β0 es el intercepto del modelo. Cada parámetro β1, β2, … βk representa el efecto de una variable de control diferente: X1ij a Xkij donde i = estudiante, j = universidad, y k = total de variables de control del modelo. uj es el efecto aleatorio de la universidad j, y eij es el residual a nivel estudiante. Los residuales se asumen con distribución normal, independientes entre sí e independientes de otra variable incluida en el modelo. σu2 denota la varianza de los puntajes entre universidades, y σe2 la varianza de los puntajes de los estudiantes al interior de la universidad. Para evitar el sesgo que resulta por las estimaciones con grupos pequeños, el método de estimación es de máxima similitud restringida (restricted maximum likelihood - RML) (Luke, 2020; West et al., 2022).

Para la clasificación de las universidades son obtenidas las estimativas a posterior de sus efectos (uj) y las varianzas comparativas asociadas: var (ûj - uj), los cuales permiten derivar intervalos de confianza para cada efecto uj sustituyendo las estimaciones muestrales de los parámetros relevantes en las siguientes ecuaciones:

donde

Segunda fase: La experiencia de la formación en ética en las universidades

La segunda fase es de tipo cualitativo, en la cual se realizaron grupos focales con profesores y directivos y se hicieron encuestas a estudiantes de tres universidades de Bogotá, con el fin de analizar las experiencias, el día a día y la perspectiva de la enseñanza de la ética desde su punto de vista. Esto permite tener una perspectiva completamente distinta de la que se puede obtener a partir de los análisis de las pruebas estandarizadas sobre la formación ética y ciudadana dentro de las universidades.

Muestra

La muestra se escogió por medio de la técnica “bola de nieve”, lo que permite no solo tener un mayor grado de confianza con los participantes sino además acentuar relaciones sociales y expandir las fuentes de información y hacer una construcción colectiva de conocimiento (Vogt, 2005). Los investigadores contactaron a profesores y directivos de otras instituciones que les permitieran hacer el estudio. Por respeto a la confidencialidad, no se indicarán los nombres de las universidades. Sin embargo, vale la pena señalar que se trata de tres de las doce universidades en Bogotá que son dirigidas por comunidades religiosas o que tienen estrechos vínculos con la Iglesia católica en Colombia y siguen los principios del humanismo cristiano.1 Otra característica que podemos señalar de las universidades es que en la clasificación que se realizó en la primera fase -cuantitativa- del estudio ocuparon posiciones completamente diferentes. Una de ellas (U1) estuvo entre los primeros 20 puestos de los puntajes más altos; otra (U2) estuvo entre los puestos 30-50 y la última (U3) entre los últimos 20 puestos. Las universidades se encuentran así en lugares diferentes de la clasificación, y evitamos de esta manera posibles sesgos como escoger solo las que presentan un mayor o un menor desempeño de sus estudiantes.

En términos de los estudiantes encuestados, en total se encuestaron 128 estudiantes de tres universidades, distribuidos como se muestra en la Tabla 2. El 38.28% (49) pertenecen a la U1, el 21.09% (27) a la U2 y el restante 40.63% (52) a la U3. La mayoría de los estudiantes son mayores de 26 años (46), aunque de estos la mayoría proviene de la U3. La mayoría de los estudiantes de la U1 tienen entre 21 y 26, mientras que la mayoría de los estudiantes de la U2 tienen entre 18 y 20 años.

Tabla 2 Características de los estudiantes encuestados en la fase cualitativa

| Institución | Género | Edad | Total | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Hombre | Mujer | Otro | <18 | 18-20 | 21-26 | >26 | ||

| U1 | 27 | 22 | 0 | 1 | 14 | 29 | 5 | 49 |

| U2 | 15 | 12 | 0 | 5 | 13 | 7 | 2 | 27 |

| U3 | 44 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 39 | 52 |

| Total | 86 | 41 | 1 | 7 | 32 | 43 | 46 | 128 |

Fuente: Elaboración de los autores con base en datos de la investigación.

Los estudiantes pertenecen a diversas carreras: artes, ciencia política, comunicación social, derecho, filosofía, ingeniería, educación infantil, música, psicología, relaciones internacionales, entre otras.

La muestra de profesores y directivos fue de un directivo por institución, en todos los casos el director del departamento de humanidades quien se encuentra a cargo de los cursos de ética para toda la universidad y de tres a cuatro profesores que dictan los cursos de ética por institución.

Instrumentos de recolección y estrategia de análisis

Los instrumentos fueron adaptados del proyecto Diseño de un modelo de evaluación de la enseñanza de la ética en las Universidades Colombianas (Fase I: Bogotá) (Aguilar & Herrera, 2021; Universidad de los Andes, 2019; Barragán Giraldo et al., 2019), y se hicieron cambios para ajustarse a las instituciones y el tipo de población del presente proyecto.

Para la encuesta con estudiantes se utilizó un cuestionario de 30 preguntas, de las cuales 6 eran de respuesta tipo Sí/No/No sabe, 14 utilizaron escala Likert para niveles de acuerdo o desacuerdo y las últimas 10 eran preguntas abiertas. Las preguntas cerradas se diseñaron en función de encontrar conexiones con los resultados de la primera fase y así facilitar la posterior triangulación de ambas fases, de manera que en las preguntas abiertas se encuentran explicaciones o una mejor comprensión del fenómeno que se está describiendo desde un punto de vista cuantitativo. Las preguntas giraron en torno a la formación ética en la universidad, su coherencia con la misión institucional y con el trato recibido por esta. Debido a que el estudio se desarrolló justo al inicio de la pandemia, se incluyeron algunas preguntas sobre las modificaciones que tuvieron las clases para ajustarse a la virtualidad. También se preguntó sobre el número de asignaturas de ética o educación ciudadana vistos en toda la carrera, qué estrategias pedagógicas se utilizaron y cómo fue la evaluación en dichas clases. Por último, se les preguntó cómo estos espacios académicos impactaron y qué tensiones identificaban entre los contenidos de las clases y el ambiente universitario. Las encuestas se hicieron online, utilizando la herramienta Google Forms, en la cual se incluyó el consentimiento informado.

Los grupos focales con profesores y directivos de las universidades se centraron en los propósitos institucionales de la formación en ética, las estrategias para lograrlo y los contenidos que se privilegian en las clases. Adicionalmente se interrogó sobre posibles tensiones entre los discursos de formación en ética y las prácticas en la institución, así como sobre otras actividades o espacios institucionales que sirven para dicha formación. También se preguntó a los participantes sobre la manera de evaluar los contenidos en ética y las fortalezas o debilidades de su evaluación. Todos los profesores y directivos participaron de manera anónima; previamente a la entrevista se les enviaron las preguntas, así como el respectivo consentimiento informado. Los grupos focales fueron grabados y posteriormente transcritos.

Para el análisis, se realizaron tablas de frecuencias de las preguntas cerradas de la encuesta a estudiantes. Las respuestas a las preguntas abiertas se codificaron junto con las transcripciones de las entrevistas a profesores y directivos. La codificación se hizo siguiendo tanto códigos emic -provenientes del marco teórico y la revisión de literatura- como códigos etic -emergentes de las encuestas y los grupos focales- (Flick, 2014; Saldaña, 2015). En la codificación se organizó la información por unidades temáticas, lo cual permitió encontrar diferentes respuestas a las preguntas de investigación, así como nexos con los resultados obtenidos en la fase cuantitativa del estudio.

Tercera fase: Convergencia

En la tercera fase se buscó identificar, en primer lugar, los tópicos representados en las dos fuentes de datos que permitieran hacer la fusión de estos, contrastar o sintetizar los resultados (Creswell & Plano Clark, 2018), para finalmente llegar a conclusiones más comprehensivas que las obtenidas solamente por una de las fases. Uno de los principales elementos que se trató de establecer fue la diferencia de los resultados en la prueba Saber Pro entre las distintas instituciones. La principal manera fue intentar construir correlaciones entre las diferencias de los puntajes de las universidades y las respuestas obtenidas en la encuesta para establecer si alguna de ellas era estadísticamente significativa, y así buscar en las entrevistas o las preguntas abiertas si se podrían encontrar explicaciones más detalladas.

Resultados

Fase cuantitativa

En la Tabla 3, se presentan los resultados del análisis de regresión multinivel.

Tabla 3 Resultado de la regresión multinivel para el desempeño (estandarizado) de los estudiantes

| Variables | Coeficiente | SE | p-value | [CI 95%] | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Mujer | -2.391 | 0.148 | 0.000 | -2.680 | -2.101 | ||||

| Edad | 0.137 | 0.012 | 0.000 | 0.114 | 0.161 | ||||

| Reside en Bogotá | 1.217 | 0.173 | 0.000 | 0.878 | 1.556 | ||||

| Educación de la madre | 0.131 | 0.017 | 0.000 | 0.098 | 0.164 | ||||

| Estrato socioeconómico | 1.029 | 0.085 | 0.000 | 0.864 | 1.195 | ||||

| Trabaja | -1.155 | 0.236 | 0.000 | -1.618 | -0.692 | ||||

| Programa presencial | 0.899 | 0.263 | 0.001 | 0.384 | 1.413 | ||||

| Programa con acreditación de alta calidad | 0.336 | 0.223 | 0.131 | -0.100 | 0.773 | ||||

| Puntaje en la prueba de lectura crítica | 0.743 | 0.003 | 0.000 | 0.738 | 0.748 | ||||

| Constante | 27.462 | 0.772 | 0.000 | 25.950 | 28.975 | ||||

| Parámetros de efectos aleatorios | Estimación | SE | [CI 95%] | ||||||

| 9.444 | 1.782 | 6.524 | 13.672 | ||||||

| 467.897 | 2.148 | 463.706 | 472.125 | ||||||

Fuente: Elaboración de los autores con base en datos de la investigación.

Nota: N. de observaciones = 95,003. N. de universidades = 84. Observaciones por grupo: Mínimo = 13. Promedio = 1,131. Máximo = 13,360. CI: intervalo de confianza; SE: error estándar. varianza entre universidades, : varianza entre estudiantes.

En el análisis de regresión, la varianza entre instituciones () es de 9.444 y resulta significativa, lo que indica que hay diferencias significativas de desempeño de los estudiantes en la prueba de competencias ciudadanas entre instituciones. La varianza entre estudiantes () es de 467.897. Al calcular el coeficiente de partición de la varianza tenemos que el 1.97% de la varianza de los puntajes de los estudiantes se explica por diferencias entre las instituciones.

Todas las variables de control fueron significativas (p < 0.01), excepto la acreditación de alta calidad, la cual no fue significativa, contrario a algunos estudios (Romero et al., 2020; Sarmiento Espinel et al., 2015), pero de acuerdo con otros (Farieta, 2020, 2024; Farieta & Delprato, 2024). Las demás variables se comportaron de acuerdo con estudios anteriores (Aguilera et al., 2018; Sáenz-Castro et al., 2021), lo que agudiza la preocupación por brechas de género, u otras causadas por el lugar de residencia y la modalidad a distancia, asociadas con niveles económicos más bajos.

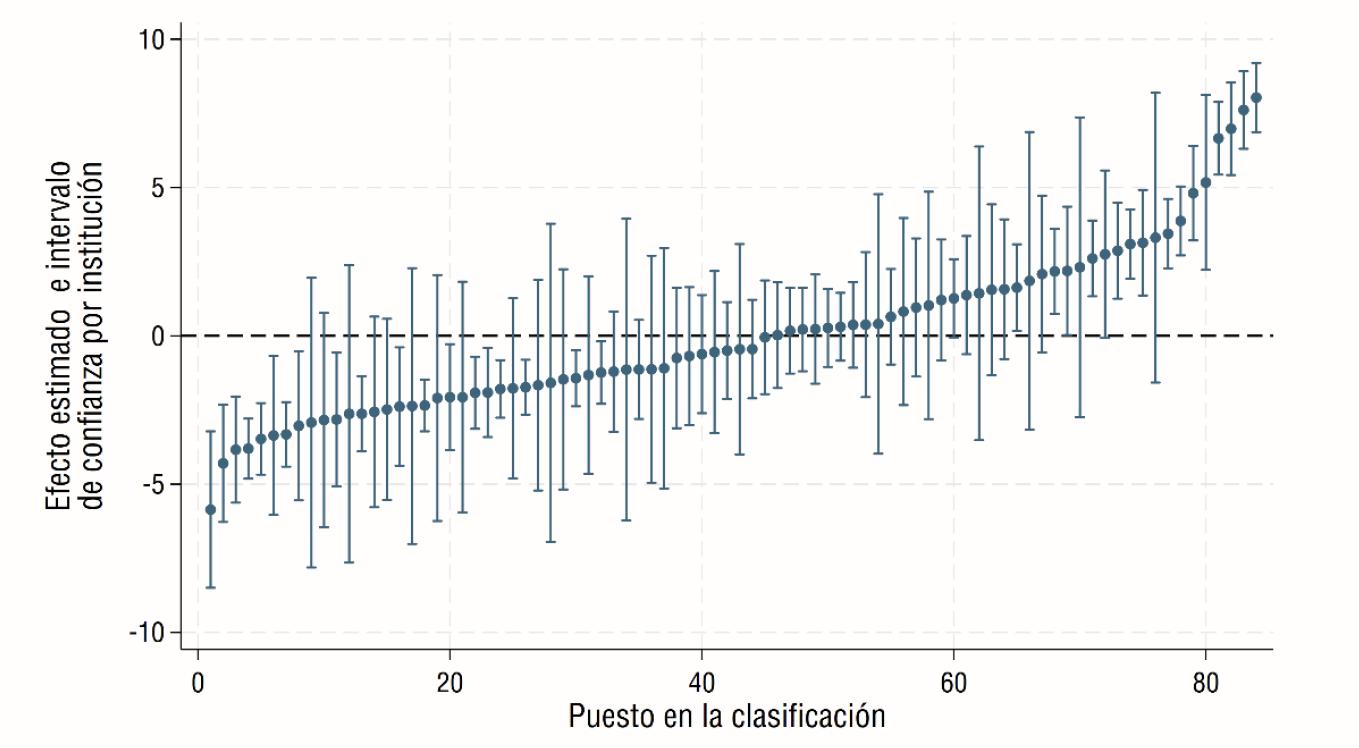

La Tabla 4 presenta el valor estimado del efecto aleatorio () por universidad. Se dejan como indicador los códigos de las universidades de acuerdo con el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior.2 La universidad SNIES 1101, la primera em la Tabla 4, obtuvo lo mayor efecto estimado: 8.035 puntos por encima con respecto al promedio, con un error estándar de 0.014. El gráfico de oruga de la Figura 2 muestra esto con mayor detalle, en donde esta misma universidad aparece representada en la parte superior izquierda: el punto representa el efecto estimado y la línea que la cruza representa el intervalo de confianza al 95% del efecto. A la derecha de la Figura 2 se encuentran los puestos más altos -los primeros en la Tabla 4- y a la izquierda los más bajos, o los últimos de la tabla. Allí se puede ver un salto importante entre las seis primeras universidades en la clasificación (Rank 84-79) y el resto en donde hay continuidad y las brechas son mucho menores. Esto muestra que estas seis primeras universidades tienen unas particularidades en su enseñanza de las competencias ciudadanas que las hacen cualitativamente diferentes a las demás.

Tabla 4 Clasificación de universidades por efecto en la prueba de competencias ciudadanas

| SNIES | ûj | SE(ûj) | Rank | SNIES | ûj | SE(ûj) | Rank | SNIES | ûj | SE(ûj) | Rank |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1101 | 8.035 | 0.596 | 84 | 2701 | 0.818 | 1.609 | 56 | 2740 | -1.586 | 2.736 | 28 |

| 1714 | 7.615 | 0.668 | 83 | 2812 | 0.643 | 0.822 | 55 | 3826 | -1.664 | 1.812 | 27 |

| 1706 | 6.982 | 0.796 | 82 | 9914 | 0.401 | 2.232 | 54 | 2725 | -1.734 | 0.472 | 26 |

| 1813 | 6.661 | 0.626 | 81 | 1718 | 0.378 | 1.248 | 53 | 2738 | -1.770 | 1.551 | 25 |

| 2704 | 5.173 | 1.505 | 80 | 1803 | 0.371 | 0.738 | 52 | 2102 | -1.792 | 0.495 | 24 |

| 1806 | 4.809 | 0.813 | 79 | 1704 | 0.306 | 0.584 | 51 | 2745 | -1.910 | 0.767 | 23 |

| 1301 | 3.874 | 0.592 | 78 | 1729 | 0.266 | 0.670 | 50 | 5802 | -1.921 | 0.620 | 22 |

| 1117 | 3.446 | 0.596 | 77 | 2712 | 0.228 | 0.940 | 49 | 9926 | -2.069 | 1.986 | 21 |

| 2905 | 3.310 | 2.492 | 76 | 1709 | 0.215 | 0.719 | 48 | 2834 | -2.070 | 0.912 | 20 |

| 2811 | 3.138 | 0.908 | 75 | 1105 | 0.171 | 0.737 | 47 | 9131 | -2.097 | 2.116 | 19 |

| 1701 | 3.093 | 0.595 | 74 | 1835 | 0.023 | 0.910 | 46 | 2829 | -2.348 | 0.445 | 18 |

| 1121 | 2.870 | 0.825 | 73 | 9913 | -0.050 | 0.978 | 45 | 9930 | -2.369 | 2.372 | 17 |

| 2746 | 2.751 | 1.441 | 72 | 9899 | -0.448 | 0.847 | 44 | 4726 | -2.385 | 1.019 | 16 |

| SNIES | ûj | SE(ûj) | Rank | SNIES | ûj | SE(ûj) | Rank | SNIES | ûj | SE(ûj) | Rank |

| 2104 | 2.611 | 0.652 | 71 | 9915 | -0.452 | 1.809 | 43 | 1703 | -2.481 | 1.559 | 15 |

| 3809 | 2.313 | 2.578 | 70 | 1707 | -0.496 | 0.833 | 42 | 4810 | -2.565 | 1.639 | 14 |

| 2831 | 2.191 | 1.104 | 69 | 9129 | -0.550 | 1.394 | 41 | 2830 | -2.629 | 0.647 | 13 |

| 1801 | 2.173 | 0.730 | 68 | 1735 | -0.617 | 1.015 | 40 | 2733 | -2.630 | 2.560 | 12 |

| 1725 | 2.082 | 1.348 | 67 | 2707 | -0.683 | 1.186 | 39 | 3713 | -2.820 | 1.150 | 11 |

| 2902 | 1.853 | 2.560 | 66 | 2848 | -0.748 | 1.208 | 38 | 4822 | -2.840 | 1.842 | 10 |

| 1728 | 1.625 | 0.746 | 65 | 4835 | -1.093 | 2.069 | 37 | 2824 | -2.926 | 2.493 | 9 |

| 2702 | 1.570 | 1.202 | 64 | 3719 | -1.128 | 1.952 | 36 | 2710 | -3.033 | 1.282 | 8 |

| 2106 | 1.553 | 1.470 | 63 | 2713 | -1.134 | 0.852 | 35 | 4813 | -3.324 | 0.555 | 7 |

| 2901 | 1.433 | 2.526 | 62 | 9904 | -1.138 | 2.596 | 34 | 4721 | -3.359 | 1.369 | 6 |

| 2837 | 1.373 | 1.016 | 61 | 2709 | -1.207 | 1.035 | 33 | 1826 | -3.476 | 0.616 | 5 |

| 1719 | 1.265 | 0.674 | 60 | 1818 | -1.240 | 0.538 | 32 | 4702 | -3.804 | 0.517 | 4 |

| 2723 | 1.207 | 1.041 | 59 | 3819 | -1.323 | 1.699 | 31 | 1815 | -3.838 | 0.913 | 3 |

| 9107 | 1.025 | 1.956 | 58 | 2728 | -1.431 | 0.482 | 30 | 9104 | -4.302 | 1.008 | 2 |

| 1715 | 0.954 | 1.188 | 57 | 2730 | -1.468 | 1.894 | 29 | 4108 | -5.859 | 1.346 | 1 |

Fuente: Elaboración de los autores con base en datos de la investigación.

Nota: ûj: efecto estimado de la universidad j; SE(ûj): error estándar; Rank: puesto en la clasificación.

Fuente: Elaboración de los autores con base en datos de la investigación.

Figura 2 Diagrama de oruga para el efecto estimado de cada universidad (ûj )

Las tres universidades que participaron en la fase cualitativa del estudio se encuentran entre las posiciones 75-51 (U1), 51-25 (U2) y < 25 (U3). Esto da una representatividad de la parte media y baja de la tabla, sobre todo de las universidades que no están en los primeros seis puestos, en donde la brecha con las demás es considerable. Esto sirvió para identificar algunas de las razones del por qué se podrían estar dando estas brechas entre universidades. Las universidades de la fase cualitativa son todas católicas o con vínculos estrechos con comunidades religiosas católicas; sin embargo, en la clasificación no aparecen universidades católicas en los primeros diez puestos. Esto puede ser un indicador de que tal vez estas se centran en concepciones tradicionales de la ética que no corresponden o no cubren todo lo que el ICFES considera como educación ciudadana. Se explora esto en las conclusiones.

Fase cualitativa

Estudiantes

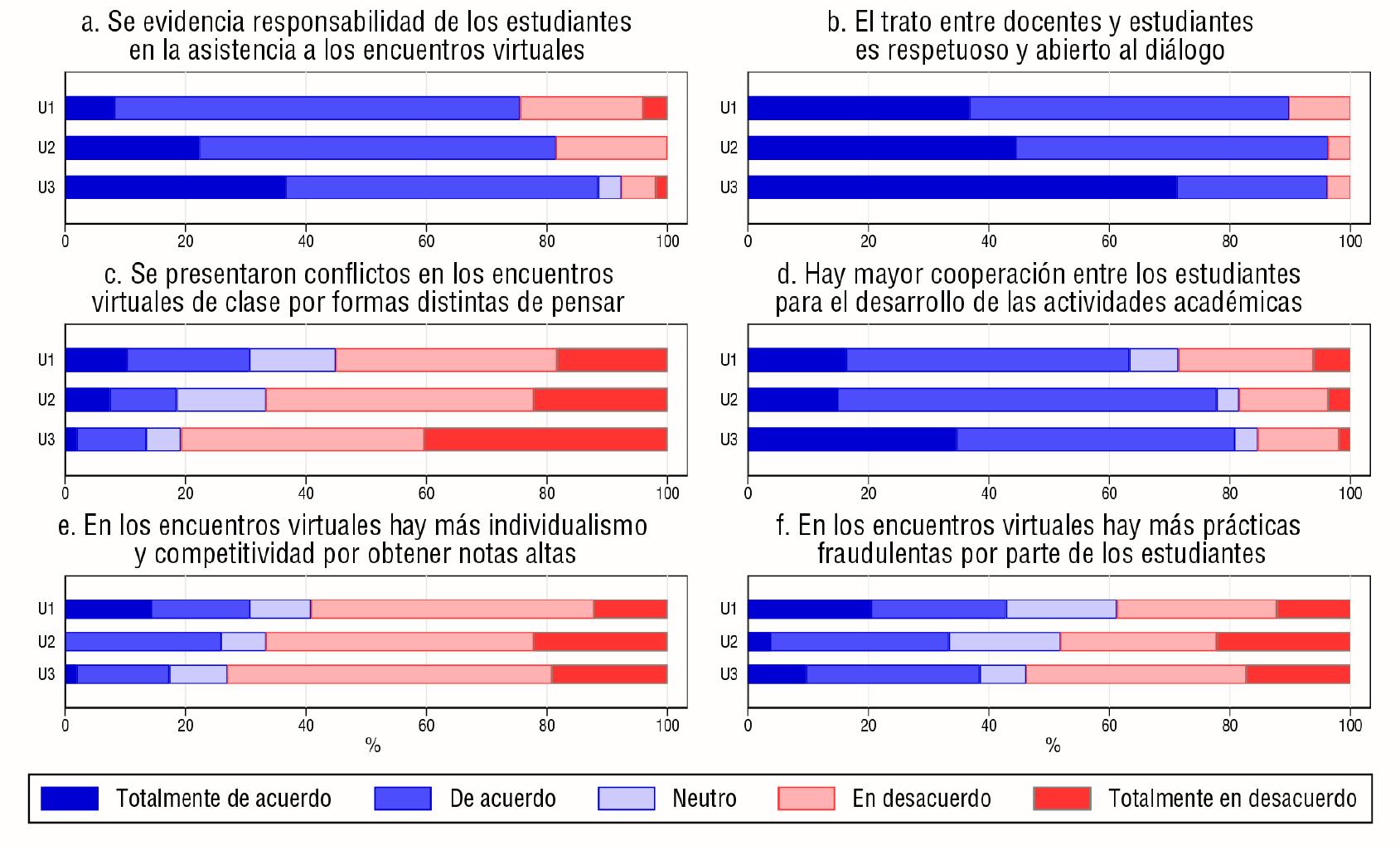

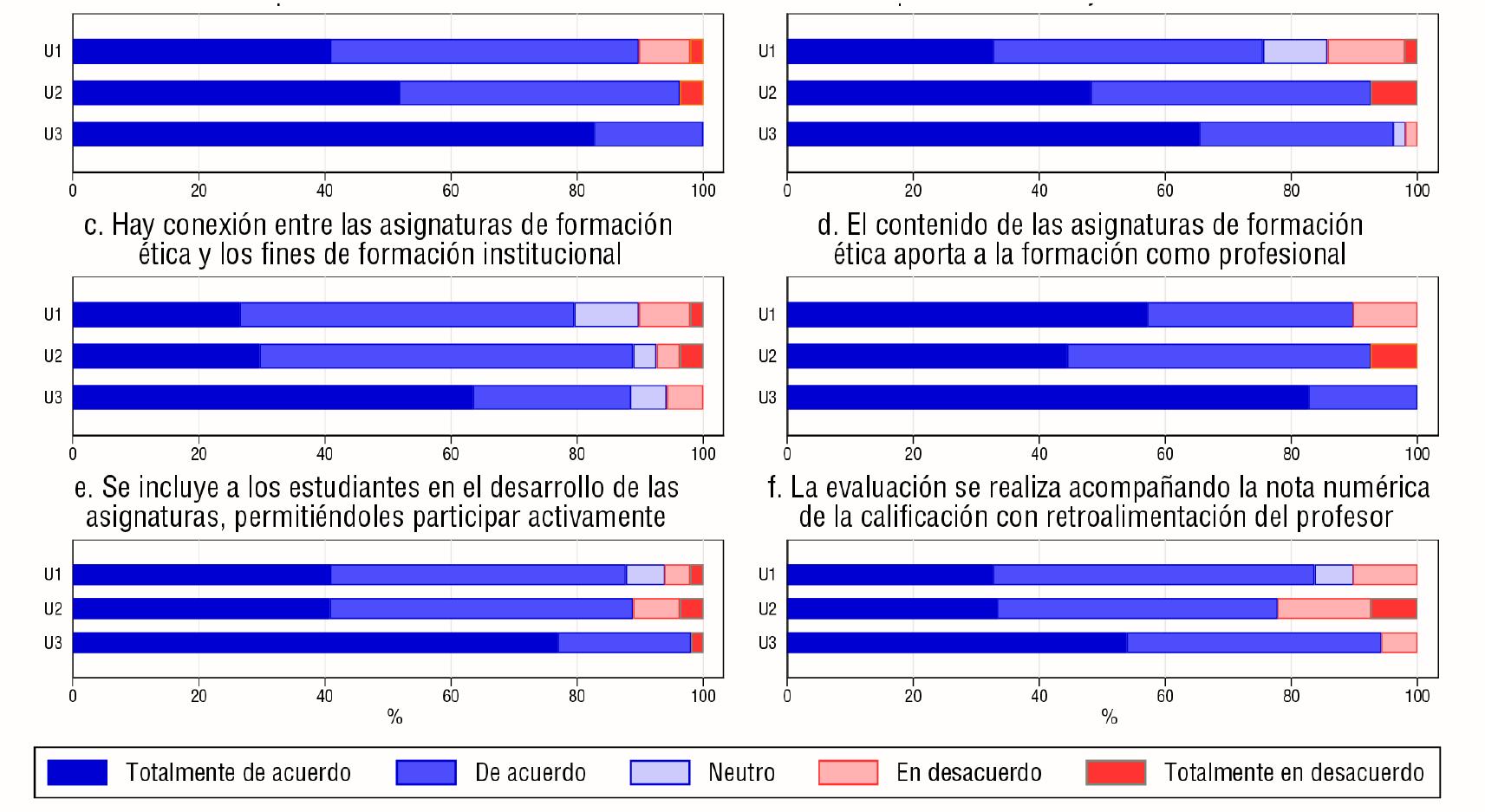

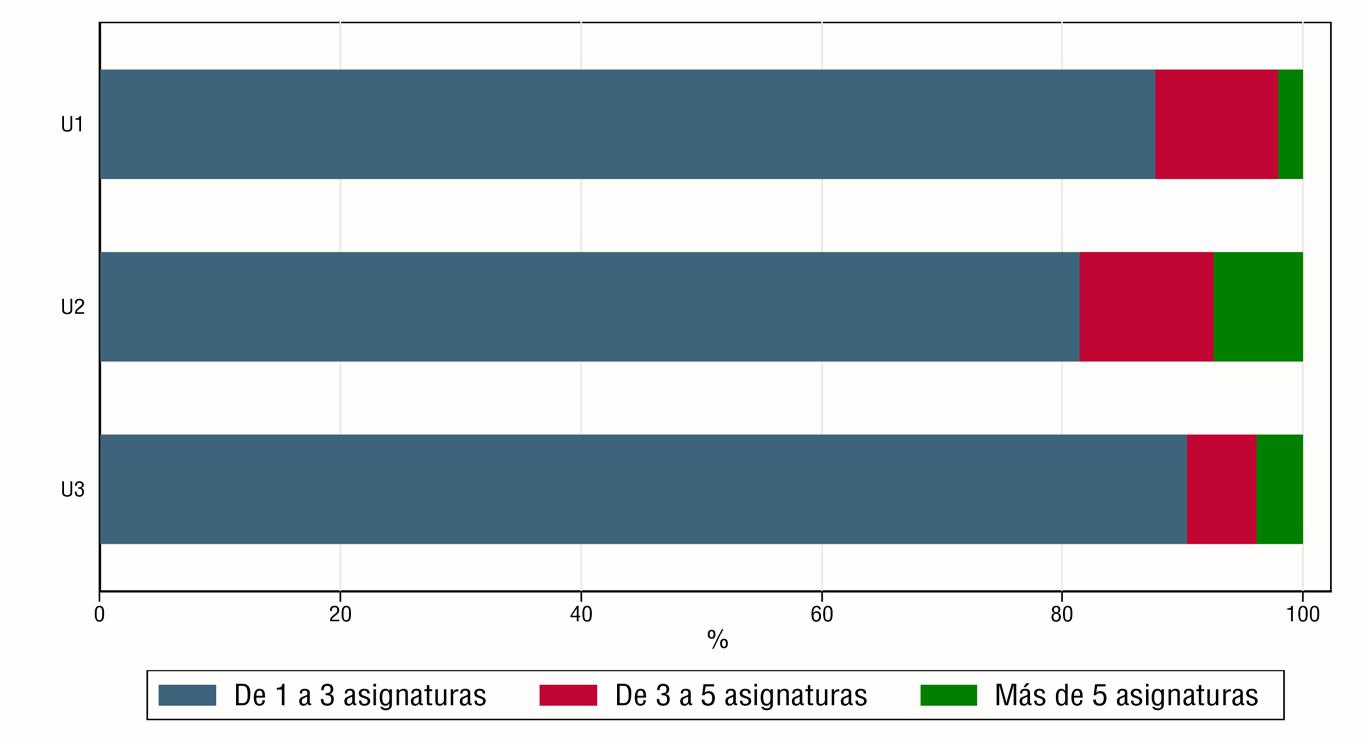

En general los estudiantes tienen una valoración bastante alta de la formación ética que les brinda su universidad. A diferencia de los estudiantes de la U3, en U1 y U2 más estudiantes afirman que no hay tanta conexión entre los objetivos institucionales y las materias de enseñanza de la ética, el aporte a la vida profesional, la participación de los estudiantes o la retroalimentación del profesor (Figura 3). Vale la pena añadir que los estudiantes ven de una a tres materias con componentes de ética o formación ciudadana (Figura 4) y, en general, solo los estudiantes de carreras como filosofía, artes u otras humanidades ven más cursos. Algunos estudiantes señalaron que abordaron contenidos de ética en otro tipo de asignaturas que no necesariamente tenían el nombre de ética, como en cursos de introducción a la carrera o en cursos de investigación o proyecto de grado.

Fuente: Elaboración de los autores con datos de la investigación.

Figura 3 Respuestas de los estudiantes a la encuesta, parte 1

Fuente: Elaboración de los autores con datos de la investigación.

Figura 4 Número de cursos de ética vistos por los estudiantes

Los estudiantes también señalaron que fue fundamental no sólo el contenido sino el estilo de enseñanza utilizada por los docentes. Rescataron el hecho de abordar temáticas más relacionadas con situaciones actuales, lo cual señalaron que les permite desarrollar valores profesionales y personales. Otros mencionaron también la importancia del análisis del pasado para entender cómo llegamos al mundo contemporáneo.

La pandemia significó para los estudiantes el cambio de cómo se desarrollaban los cursos de ética, por lo que esto pudo haber afectado la efectividad de la enseñanza de la ética. Llama la atención que en la universidad con los mejores puntajes se señale la menor responsabilidad de los estudiantes, el menor trato respetuoso y abierto al diálogo, la presencia de conflictos por diferentes maneras de pensar, la menor cooperación en el desarrollo de actividades académicas, así como el mayor individualismo (Figura 5). Entre las principales razones reportadas que limitaron el aprendizaje durante la pandemia está la falta de técnicas de estudio a distancia, lo que aumentó la carga académica para los estudiantes, así como una disminución de la participación de los estudiantes que no estaban acostumbrados a los encuentros virtuales, considerados por ellos como más agotadores que las clases presenciales. Adicionalmente, se presentaron problemas contextuales y del hogar, lo que les limitaba la concentración y el tiempo de estudio. A esto hay que sumar las dificultades con la conectividad y la falta de recursos tecnológicos, identificadas más en las U2 y U3, que a su vez son universidades cuyos estudiantes tienen menores recursos económicos y cuyas matrículas son más bajas en comparación con U1. Algunos reportaron también aumento de desinterés por las materias que, si bien existía en la presencialidad, se incrementó al tener los encuentros de manera virtual.

Grupos focales con profesores y directivos

Los departamentos de humanidades de estas universidades se encargan de los cursos relacionados con ética, formación ciudadana, y otra serie de componentes. En la U1 los estudiantes de todos los programas tienen que ver un total de 16 créditos de humanidades. En las demás universidades el número de créditos no es tan alto y no depende de unos lineamientos institucionales; estos son determinados por cada programa de acuerdo con las recomendaciones curriculares más flexibles. Esta es posiblemente una de las principales razones de que los estudiantes de la U1 obtengan puntajes más altos en la prueba de competencias ciudadanas en la fase 1 del estudio. Sin embargo, las otras universidades cuentan en la estructura curricular de sus programas con un componente complementario en el que se incluyen las asignaturas de ética y formación ciudadana, y se incluyen otras asignaturas como lectoescritura e idiomas. En general el componente humanístico varía entre 8 y 20 créditos, dependiendo de la carrera.

Uno de los tópicos principales de los grupos focales fue lo que se puede denominar una comprensión fundamental de la ética. Esta es concebida en las tres instituciones como la disciplina que estudia lo bueno y lo malo de una manera amplia, pero prevalece una visión realista y objetivista de esta, fundamentada tanto en una metafísica igualmente realista como en una antropología filosófica que parte de una idea esencialista del “ser humano”. Incluso en la U3 una de las directivas afirmó que este debe ser un punto que debe ser compartido por todos los profesores del Departamento de Humanidades a cargo de las clases de ética. Uno de los directivos lo expresa de la siguiente manera: “Hacemos todo un récorderis (sic) antropológico, metafísico, incluso epistemológico, realista para luego ya entrar luego de haber recordado, pues todo esto de qué es el ser, la naturaleza, la esencia nos vamos al deber ser” (Participante 2, U1, 2021, sept. 30).

Así, se combinan en estas universidades la enseñanza de la ética con una metafísica realista y con una antropología moral humanista, en donde esta depende de unos principios ontológicos asimismo realistas, en los cuales se sustenta el realismo moral, que termina siendo a su vez deontológico, al pasar del “ser” al “deber ser”. De esta manera se determina lo que resulta objetivamente “malo” en la ética. Otro de los entrevistados afirma que “somos testigos y asistimos a un escenario desde hace muchos años al tema del subjetivismo moral incluso el amoralismo” (Participante 2, U2, 2021, nov. 14). Subjetivismo y relativismo son entonces, en esta concepción, el origen del “amoralismo”; no solo de carecer de valores y virtudes, sino de ir en contra de ellos. Esta es, en esta visión realista, la explicación de las acciones moralmente reprochables que llevan a cabo los seres humanos. Esto supone una dificultad especial para los estudiantes, pues, en la medida en que se conciba a la ética dependiente de unos principios metafísicos, estos principios metafísicos deberán ser a su vez comprendidos por los estudiantes.

Algunos participantes afirmaron que la ética tiene una concepción de tipo “práctico”, entendida esta como algo que incide en la persona y determina su modo de ser y de vivir en el mundo. Sin embargo, algunos de los entrevistados se oponen a ciertas visiones “prácticas” de la ética; en particular a lo que se considera como una “ética de mínimos”, como lo llama uno de los entrevistados refiriéndose principalmente a la conexión entre una ética general y las éticas profesionales específicas:

. . . la enseñanza de esta especie de ética [ética profesional] se ha convertido en una “ética de mínimos” para utilizar las expresiones de Adela Cortina . . . donde se cree que es por elaborar un manual de conductas propias del grupo de profesionales pues ya con eso se tiene una conducta ética y eso me disculpan, si soy muy expresivo, pues ya a mí personalmente me parece una mentira podrida. (Participante 2, U1, 2021).

Esto evidencia que, si bien en estas universidades la ética se concibe principalmente como deontológica, no por ello se considera simplemente procedimental, en donde actuar éticamente consiste simplemente en seguir unos preceptos específicos. En esta conexión entre el “juzgar moralmente” y el “transformarse en un buen ser humano” es fundamental la conexión con la antropología filosófica y con una visión que podríamos llamar igualmente “realista” de en qué consiste ser humano. Según esta conexión, a medida que el estudiante va aprendiendo de ética, reconoce el rol en el mundo que ha sido preestablecido, dados estos supuestos metafísicos y antropológicos.

Los profesores reconocen que han ido actualizando su clase de ética. Esta se ha ido ajustando, no sólo debido a la pandemia, sino porque los tiempos han cambiado, lo cual les ha exigido incorporar a las clases material que no estaba en el syllabus original, enriqueciendo así las clases. Esto ha llevado a uno de los profesores a lo que denomina “filosofía de la proximidad”, lo que lo “ha conducido a estar más próximo y cercano no solo a sus temas de estudio sino también a los estudiantes” (Participante 2, U3, 2021, nov. 25). Esto hace también que “los profesores requieran estar haciendo ajustes en su pedagogía, en el lenguaje que utilizan, en los contenidos o los ejemplos a los que recurren” (Participante 3, U1, 2021, sept. 30). “Se acude cada vez más a ayudas audiovisuales como memes o videos, de manera que el estudiante capte mejor el mensaje, y en un lenguaje al cual está acostumbrado” (Participante 2, U3, 2021, nov. 25). Uno de los profesores señala que

. . . lo más difícil de enseñar ética es que generalmente los estudiantes asumen que no tiene que ver con ellos, y muchas veces es difícil romper con tales prejuicios, lo cual solo se logra mostrando la pertinencia y la importancia de la ética a los estudiantes con ejemplos claros y muy conectados con su propia vida. (Participante U1, 2021, sept. 30).

Tal vez la parte más compleja de los grupos focales fue la conversación sobre la evaluación de la ética y la evaluación en la enseñanza de la ética. Unos profesores afirman que les interesa evaluar “si el estudiante ha sido capaz de realizar juicios críticos estructurados en torno a la realidad y no solamente en torno a sus intereses subjetivos” (Participante U1, 2021, sept. 30).

La evaluación, dadas estas características de la enseñanza de la ética y su concepción realista, se centra en que los estudiantes “descubran por sí mismos” qué es lo que “deben hacer”; el fundamento realista supone de antemano que siempre habrá una opción adecuada u objetivamente mejor que todas las demás. En este sentido, lo que evalúa el profesor no es si el estudiante es capaz de realizar un tipo particular de acciones, sino los razonamientos que conducen a dicho tipo de acciones adecuadas u objetivamente “buenas”.

En este punto parece haber una tensión entre “tener la libertad de elegir” y hacer lo mejor posible. En estos términos lo pone uno de los entrevistados:

. . . a mí lo que me interesa evaluar finalmente es si la persona está en capacidad de hacer un juicio crítico a pesar de que siga teniendo la libertad de elegir, entonces lo tienes ahí sobre la mesa que me interesa ver, si el estudiante recogió los elementos y es capaz de hacer un juicio crítico, entonces yo le digo tú puedes ser proabortista, pro-eutanasia, levantar la bandera de cualquier ideología, dame argumentos válidos. (Participante 3, U1, 2021, sept. 30).

Una distinción muy importante que hacen los entrevistados es entre aquello que se puede y aquello que no se puede “medir” en una evaluación, como las actitudes y cambios de tipo vital o existencial. Sin embargo, cuando el enfoque se pone en lo que se puede evaluar cuantitativamente, la respuesta son unos contenidos que los estudiantes deben aprender y “asimilar”, lo que quiere decir que no solamente deben memorizarlos, sino hacerlos parte de su ethos, de su día a día y de su propósito vital. Esto pone en tensión cómo se puede entender aquello de “tener una visión o un punto de vista crítico”.

En este punto uno de los entrevistados reconoce que sigue una metodología “tradicional” en la que se le exige al estudiante que dé cuenta no sólo de unos principios éticos, sino de una argumentación siguiendo estos principios, de manera que ellos justifiquen por qué dichas acciones o posturas son objetiva y racionalmente “buenas”: “entonces yo sigo una metodología no sé si sé, si el nombre sea tradicional, pero sí evaluó que el estudiante tenga la competencia suficiente para dar los argumentos digámoslo así fundamentales conceptos de persona de bien de actos humanos” (Participante 4, U1, 2021, sept. 30).

Finalmente, los entrevistados reconocen de manera un poco escueta todas las limitaciones que ponen las condiciones institucionales para la enseñanza de la ética, principalmente porque esta supone unos cambios conductuales que no sólo no son fáciles de lograr en un semestre, sino que es difícil evaluarlos de manera imparcial y objetiva.

Conclusiones y discusión

En primer lugar, es claro que hay diferencias significativas en el desempeño de los estudiantes en la prueba de competencias ciudadanas en el examen Saber Pro, sobre todo en las seis universidades con mayor efecto (Tabla 4, Figura 2). Resulta sorprendente que en esta parte superior no haya universidades católicas o que sigan principios religiosos, lo cual puede estar evidenciando profundas diferencias entre cómo se enseña la ética desde la religión católica y lo que evalúa la prueba o lo que desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN) se establece como formación ciudadana.

Los resultados cualitativos presentan algunos indicios de lo que puede estar sucediendo en las universidades confesionales, en donde la enseñanza de la ética parte de unos principios metafísicos realistas, que no sólo son discutibles y han sido discutidos a lo largo de la historia de la filosofía, sino que requieren una pedagogía más tradicional en donde el docente cumple la función de guiar a los estudiantes a dichos principios metafísicos y morales. El mayor problema con este tipo de aproximación en términos pedagógicos es que desestima de entrada la capacidad del estudiante, pues se supone que sólo puede ser moralmente correcto con la ayuda, supervisión o visto bueno del docente. Adicionalmente, plantea también que el estudiante es incapaz de esbozar un genuino dilema moral, pues en esta concepción de la ética los dilemas morales al final siempre serán resolubles y siempre habrá una respuesta correcta para ellos (Foot, 2002). El problema con esto es que hay una suerte de restricción al diálogo, pues presenta al profesor como el actor que siempre tiene la razón o está del lado correcto.

Aquí tal vez se encuentre el centro de la disputa, pues en la evaluación de competencias ciudadanas de parte tanto del ICFES como del MEN “prevalece la importancia de aceptar el pluralismo cultural, las diferentes concepciones y visiones de mundo y desarrollar una mayor comprensión de las relaciones entre individuo, sociedad y Estado” (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2015, 2016, p. 10). Adicionalmente, esto explicaría por qué en las encuestas los mejores puntajes fueron los de los estudiantes de las universidades que fueron más críticos con la visión institucional o con los contenidos de las asignaturas vistas. Esto se evidencia en que los estudiantes señalen que las distintas maneras de pensar son fuente de conflicto, y que estas dificultades se agudizaron durante la pandemia.

Las universidades católicas parecen así enfrentarse a un dilema profundo al seguir enseñando ética según los principios filosóficos del cristianismo. Pues al hacer esto se termina sobreponiendo la labor evangelizadora del catolicismo a la labor educativa. Ahora bien, los lineamientos educativos, sobre todo en cuestiones como ética y formación ciudadana, son de amplio debate y no pueden ser monopolizados por una sola perspectiva de la enseñanza de la ética, tal como lo establece la Constitución Política de de la República de Colombia (1991), en donde justamente se reconoce al país como plural en términos religiosos y étnicos. Ahora bien, en la medida en que las universidades católicas se resistan a separar su misión evangelizadora de su labor educativa, este problema podría agudizarse en lugar de resolverse.