Introdução

O presente artigo deriva-se de uma dissertação de mestrado em Educação enfocada em discutir sobre como narrativas de infância nos ensinam modos de viver e se relacionar com os ambientes que nos enredam. Um dos aspectos que desde o começo gostaríamos de destacar, que está em jogo no texto, é a ampliação do sentido atribuído ao educativo, que se expandiu consideravelmente com a entrada dos Estudos Culturais - campo de teorização e prática inspirador do artigo - em cena nas pesquisas sobre Educação nos anos 1990. Tais investigações incluíram no cerne de suas atenções, para além das escolas e instituições notadamente educativas, inúmeras instâncias, práticas e artefatos da cultura. Embora tal consideração não seja propriedade dos Estudos Culturais - já que pesquisas sobre os novos movimentos sociais e a educação popular também alargaram, na segunda metade do século XX, o educativo para além da escola - eles colocaram sob tensão e atenção os artefatos da cultura (brinquedos, objetos de consumo pessoal, filmes, campanhas publicitárias), que foram vistos como implicados, não só na instituição e compartilhamento de significados, como na invenção de identidades sociais e modos de viver, ou seja, apresentando uma dimensão notadamente pedagógica.

Vale também salientar que este artigo é fruto de uma relação entre os Estudos Culturais e a Educação Ambiental. Sendo assim, não colocamos nossas lentes nem em uma, muito menos na outra área, ambas multifacetadas e demasiadamente amplas. Como nos disse Fabiana Marcello (2012), há variação entre as relações. Além disso, seguindo os argumentos da pesquisadora, não se trata de buscar uma definição, dizer mesmo o que é fazer Educação Ambiental a partir dos Estudos Culturais ou vice-versa, mas compor algo, movimentar um conjunto de perguntas, pois, como afirma Marcello (2012, p. 327), “[...] a relação transforma o próprio conjunto que organiza”. Neste encontro entre a Educação Ambiental e os Estudos Culturais, ambos vacilam e se deslocam.

Após essa circunscrição do texto aos campos dos Estudos Culturais e da Educação Ambiental, escolhemos, na próxima seção, manter o texto na primeira pessoa do singular, tal como escreveu a pesquisadora, autora principal do artigo, em sua dissertação. Mesmo que o coautor tenha participado efetiva e afetivamente da escrita deste ensaio, a manutenção da primeira pessoa do singular na seção a seguir permite aos leitores e às leitoras adentrar imaginativamente na atmosfera da pesquisa, que é palco deste texto. Nela abordamos como objetos afetivos da infância disparam narrativas sobre os modos de viver e se relacionar ambientalmente, narrativas que esculpem ambientes no próprio momento de sua invenção. Elas se tornaram vivas a partir do que nos contaram as personagens destas histórias e através do exercício de pesquisa, que as grafou em palavras escritas e imagens.

Por fim, a respeito do título que demos ao ensaio: ele foi inspirado no livro de Hernán Rivera Letelier (2012), intitulado A contadora de filmes. Nesse pequeno e delicioso romance, ambientes são esculpidos repletos de aspereza e beleza, ao mesmo tempo. A dureza do desértico lugar onde se passa a história se mistura à delicadeza da presença, na árida cidade, de uma sala de cinema. Há também uma imbricação, na própria narrativa, entre ficção e realidade. Vejamos brevemente tal aspecto.

No livro, temos a história de Fada Docine, nome artístico de uma menina que vive com seus outros quatro irmãos e o pai - aposentado após ficar sem conseguir movimentar as pernas, devido a um acidente - em uma pobre cidade encravada na região desértica do Chile e constituída em torno da mineração. O divertimento da cidade em uma época em que não existia televisão (nem praças, nem jardins, na paisagem árida esculpida pelo autor) era o cinema. Sem recursos para que todos da família pudessem ver os filmes, o pai propôs um desafio às crianças: quem melhor os contasse iria poder assisti-los. A menina foi a vencedora e, segundo ela, três foram os motivos para essa conquista: devorar quadrinhos, acompanhar apaixonadamente as novelas de rádio e escutar sua mãe - que os tinha abandonado para ir em busca do sonho de ser bailarina na cidade grande - contando a ela histórias de filmes românticos antes de dormir. Aos poucos Fada Docine não só cria um nome artístico, mas também passa - quando (re)conta, (re)cria os filmes para seu pai e irmãos - a encená-los com figurinos criados por ela mesma. Pouco a pouco as pessoas da pequena cidade começaram a disputar os módicos lugares da sala na casa da família para ouvir atentamente a contadora de filmes.

Há muitos elementos que vão paulatinamente tornando a narrativa ainda mais deliciosa e repleta de acontecimentos, inclusive trágicos. O que nos parece interessante pontuar é uma fala da própria personagem narradora da história, Fada Docine, quando ela diz: “[...] de tanto ver e contar filmes, muitas vezes eu os embaralhava com a realidade. E me custava lembrar se determinada coisa eu tinha vivido ou visto projetada na tela. Ou se havia sonhado. Porque acontecia que até meus próprios sonhos eu confundia depois com cenas de filmes” (Letelier, 2012, p. 57). Esperamos que a próxima seção do artigo possa ser lida e sonhada como se você, leitor ou leitora, estivesse em uma sala de cinema.

Objetos-Afetivos Convidam à Narrativa

Se te dessem a missão de coletar objetos, ou, se a incumbência fosse para que selecionasses da sua coleção o que descartar, o que jogar fora, diante de tanta diversidade de materiais, das muitas maneiras de se ter a mesma coisa, o que te levaria a escolher ou descartar este ou aquele objeto? Uma possível utilidade que a ele estaria embutida? Guardarias o que tivesse maior valor comercial? Pensarias na raridade do material? Agora imagine que tenhas poucas interferências do mundo dos humanos, desconheces virtudes e costumes, o que te faria escolher este ou aquele objeto?

Um robô recebe essa missão na animação cinematográfica intitulada Wall. E (2008): armazena, coleta, separa, escolhe objetos que ele toma como importantes; que ele sente serem importantes - esta é uma escolha possível também, ressaltar aquilo que se sente como significativo.

Por muito tempo me interessei por esse filme, que mostra a saga de um robô produzido com o objetivo de prensar e amontoar o lixo presente no planeta Terra afim de deixá-lo habitável. No entanto, parece que somente ele e o tempo ainda mantêm suas funções. Esse personagem passa os dias em meio à aparente monótona tarefa de empilhar entulho. O filme abrange a questão do excesso de consumo dos humanos em seus últimos dias na Terra e ressalta as consequências geradas por esse comportamento. Entretanto, o que me salta aos olhos seria a delicadeza desse robô sobrevivente. O que o mantém vivo diante do caos e o que o move?

Essa produção cinematográfica traz uma ideia de inventário do mundo, sob as escolhas de um robô programado que, fugindo às regras, vai acumulando objetos em um contêiner, tornando-o seu refúgio. A sutileza das peças que ele armazena impressiona. Como uma criança curiosa, ele guarda utensílios, indiferente à sua utilidade, parecendo amar pequenas coisas: uma barata amiga, algumas músicas que o confortam e um conjunto de objetos por ele selecionados, que possibilitaram suas construções e noções de mundo. Algo que os pesquisadores Ribeiro et al. (2010, p. 5), também inspirados pelo filme, afirmam ser uma “[...] dinâmica de recriação e reinterpretação de informações, conceitos e significados”.

Esse personagem se torna interessante para a pesquisa que desenvolvi na minha dissertação de mestrado: um projeto que se interessou em ouvir e aprender com as narrativas de infância de moradores e ex-moradores de um município litorâneo de Santa Catarina, chamado Governador Celso Ramos. O modo de disparar lembranças, imagens e histórias desses sujeitos foi incentivá-los a buscar nessas memórias seus objetos afetivos. Esses objetos atuaram como veículos disparadores de afetos, lembranças e esquecimentos, motivando-os a narrar e nos ensinar sobre modos de vida e formas de se relacionar com o ambiente.

A pesquisa se desdobrou das narrativas tecidas das conversas com alguns personagens-narradores da cidade. Eles descrevem, a partir de um objeto-afetivo, algumas cenas de suas infâncias com riqueza de detalhes, nos brindando com lindas histórias e imagens. Neste ponto, me saltaram aos olhos a generosidade, a beleza e a sutileza no ato de mostrar de si, não só através de lembranças, mas também através de seus objetos íntimos.

Maciel (2004), com a influência da obra de Arthur Bispo do Rosário (1911-1989) - um material produzido com quase mil peças e chamado pelo autor de “[...] registros de minha passagem sobre a terra”, atualmente exposto no Museu Bispo do Rosário, na Colônia Juliano Moreira no Rio-, traz duas questões importantes sobre a forma como lidamos com a memória das coisas e que aqui cabem para pensar sobre o uso de artefatos como pedaços de memória ou disparadores de memórias. Em determinado ponto, a autora fala sobre o quanto a classificação das coisas, utilizando-se de taxonomias diversas, enclausura os objetos, tirando deles sua história, “[...] de maneira que seu contexto seja abolido em favor da lógica sincrônica da coleção”. Assim, os objetos “[...] tendem a se tornar fins em si mesmos” (Maciel, 2004, p. 19). Num segundo ponto, a autora reflete que os objetos ao serem subjetivizados, nesse caso pelo artista, adquirem outros valores, “ganham uma linguagem”, passam a ter “um lugar e uma história” (Maciel, 2004, p. 19). Neste sentido, o que a pesquisa propôs foi conhecer objetos-afetivos que foram escolhidos para significar momentos importantes da vida das personagens. Muitos desses objetos podem ter recebido outros contornos à medida que as histórias destas pessoas se remodelam e se movimentam, amplificam-se com o tempo. As histórias não param e, assim, por mais que aparentemente fixos em uma estante, em um baú ou em uma caixa, os olhos de quem vê não são mais os mesmos, as mãos que os tocam já não sentem a textura da mesma forma, e as lembranças que esses sentidos e outros tantos trazem se tecem com outras lembranças.

Por esse motivo há tanto encontro entre o filme Wall.E e a pesquisa mencionada, pois além de ser um exemplar colecionador, Wall.E constrói seu próprio mundo e dá significado às coisas que coleciona. Algo que lembra as crianças e, portanto, me permite pensar sobre algumas narrativas de infância que me foram contadas. Isso porque, também como Wall.E, as crianças possuem uma disposição em construir algo a partir do seu olhar sobre aquilo que têm acesso. Nesses fatos, encontro motivos para meu encantamento com essa produção. O olhar do pequeno e sentimental robô sobre as coisas é delicado, como quem se dá àquilo que vê.

Com todo esse contexto, volto a perguntar: O que escolherias desse mundo se tivesses que guardá-lo em objetos? O que te importa ou representa teu olhar sobre o mundo, sobre um lugar, um espaço, uma cidade, um espaçotempo1? Quando instigados a pensar sobre suas infâncias, algumas pessoas logo escancaram lembranças, às vezes secas de objetos, por vezes lotadas deles. Isso as tornaria mais ou menos envolvidas por um lugar? O que os objetos podem dizer sobre nós e nossas relações? Talvez não seja o número de objetos o que importa, mas aquilo que fazemos com eles, o que cabe neles. Algo que Mia Couto (2005, p. 76) diz ouvir das fotografias e que aqui podemos pensar para os objetos: “Nós que escutamos as vozes da foto entramos em contato com os que, mesmo habitando o mundo dos vivos, pertencem ao domínio da ausência”. Se transferirmos essa ideia para os objetos, poderíamos seguir até as ausências desses materiais, chegando àquilo que não está fisicamente ali, mas os habitam de outros modos, pois pertencem a outros mundos: invisíveis, particulares, instantâneos ou geracionais, quem sabe.

Basta pensar o que faríamos com um antigo caldeirão furado, corroído pelo tempo e pela ferrugem, que esteve esquecido entre o mato em um canto qualquer (ver Figura 1). Com um recipiente de ferro, que, após resgatado, vem adentrando a imaginação de crianças que visitam um sítio e conhecem um pouco de sua história. Por que guardá-lo? A resposta a essa pergunta é um tanto múltipla, e percorrer todos os possíveis porquês talvez seja interessante para entendermos as ligações destes sujeitos com o espaço que habitam.

Fonte: Acervo Pessoal.

Figura 1 Um Antigo Caldeirão Furado e uma Chaleira de Ferro, Ambos Guardados pelo Casal Entrevistado

Buscar os objetos ao longo das conversas desenvolvidas na pesquisa foi uma escolha que, de certo modo, também foi um presente. Isso porque a chegada destes materiais e lembranças ao trabalho foi algo potente para abrir espaços e arejá-lo. Mas também porque além de tornar-se um ponto de fuga, é algo que vem me interessando a cada dia mais; e sinto suas sequelas na minha formação como educadora - agora também observadora e atenta aos objetos.

Ressalto que durante as entrevistas, estes artefatos foram mais do que falados. Seus narradores deram a eles vida e história: aos materiais aparentemente inanimados ofereceram a existência, são protagonistas de algumas narrativas; aos seres vivos, como as plantas, os transformaram em balões mágicos que poderiam oferecer o voo; em outros casos os objetos eram inventivos a ponto de serem apresentados por lembranças, mas com riqueza de detalhes; e houve ainda outros que pareciam ser lançados pelas palavras, sem contexto, sem explicação, fazendo apenas reverberar aquilo que encontraram em cada leitor ou ouvinte.

O quitandeiro Manuel transportava entre seus legumes e verduras um ramo de flores. Escolhia a mais bonita e dizia: ‘Esta é para a menina’. A menina olhava a flor, tomava-lhe o perfume, não se sentia digna de tanta maravilha e colocava-a num copo, diante do Santo ou levava-a para a professora.

[...]

Houve um tempo em que os namorados se comunicavam através de flores: não sei se diriam sempre coisas belas; mas as palavras de que se utilizavam eram rosas, cravos e cravinas, dálias e violetas, um dicionário imenso e colorido, que se dispunha de diferentes modos, como fazem os poetas. Lia-se em flores como, hoje, através do alfabeto. Talvez com essa linguagem poética as pessoas se entendessem melhor.

[...]

E em algum lugar do mundo, uma senhora nevoenta, com louros cabelos cor de outono, arma, sobre cetins reluzentes, grandes ramos de folhas secas, flores silvestres, leves e simples, cujas cores antigas apenas se adivinham. Arma esses ramos em grandes quadros; imortaliza essas primaveras em límpidas placas de vidro; e é, na verdade, como se escrevesse com flores, também, não as mensagens diretas e urgentes dos namorados de outros tempos, mas vagos poemas sem data, apenas para alguns leitores, desses poemas que falam de beleza, saudade, alegria, morte, que cada um traz consigo, leva consigo, e pode mesmo ir-se embora do mundo sem recitar nem escrever... (Cecília Meireles, 2012, p. 30).

É nesse sentido que os objetos se aproximam das flores de Cecília Meireles nos trechos da crônica apresentada acima. A escritora nos conta como as flores podem ganhar a função de palavras: usadas por namorados, por senhores que as escolheram com cuidado, ou ainda por senhoras que querem dizer - e dizem - através de seus quadros. Parece fazer sentido, então, pensar que, assim como as flores desta escritora, os objetos também são poemas: falam de amor, de alegria e de saudade. Mas falam sem palavras. Numa linguagem que alcança os que os sentem e aqueles que os guardam.

Trazemos para este artigo (voltamos a escrever na primeira pessoa do plural), portanto, alguns breves momentos das conversas realizadas, através da pesquisa, com alguns sujeitos que viveram sua infância na cidade de Governador Celso Ramos e que abriram suas casas para uma conversa. Foi com essas entrevistas que a investigação se processou. Foram as contações que nos possibilitam esculpir o ambiente que estava sendo narrado, ressaltando a intensidade dos objetos nestas histórias.

Destacamos a decisão de manter os nomes dos entrevistados. Entendemos que essa foi uma forma de respeitá-los, por acreditarmos que as informações que eles trouxeram são riquezas de suas vidas e só os valorizam, pois estão sendo lembrados e apresentados com carinho, respeito e ética. Ao assinarem um Termo de Consentimento eles tomaram ciência do trabalho acadêmico que se desenvolveria a partir de suas histórias. Assim destacamos que os reconhecemos como portadores e autores de suas memórias.

O mesmo cuidado que tivemos com as pessoas, também oferecemos às falas. Por isso, as entrevistas foram transcritas valorizando a manutenção das características das conversas. Com o tempo, nos sentimos mais encorajados em fazer pequenos acertos na pontuação e nas palavras. Ainda assim, talvez haja no leitor certo estranhamento, pois em alguns momentos não há ideias retas e objetivas, como numa frase formulada para a escrita. Para tanto, nos caberá buscar essa transposição, procurando nas palavras digitadas um clima de conversa, solto; encontrando nas vírgulas tempos de cada fala; e nas reticências tempos diferentes, que podem ser interpretados como silêncios ou fugas do pensamento.

Com essas noções presentes, apresentamos uma breve fala do professor Anilton, um dos personagens da pesquisa, que ao contar sobre um livro de sua mãe, nos ilustra uma cena do seu ambiente de infância e nos fala de sentimentos sem dizer.

Anilton: Mas lá em casa eu tenho ainda, né, Nete? Aquele livro da falecida mãe, que ela fazia a oração. Aquele lá tá comigo... E aquilo lá é uma coisa que é possível resgatar, porque o carrinho eu não tenho mais...2

[...]

Nete: É um livro, onde ela fazia oração por aquele livro.

Heloísa (pesquisadora): Ela sempre rezava?

Anilton: Tinha o hábito de orar...

Dispostos em estantes, sobre bancadas, em frente à cama ou ao lado dos santos que protegem os de casa, eles estão visíveis aos olhos. Até a disposição que seus donos dão a eles mostram o quanto o ato de guardar se relaciona à vontade de os mostrar, de os enxergar diariamente, para que não se esqueça do que eles guardam3. Uma intenção que, segundo Ribeiro et al. (2010, p. 3), remete-se à vontade de “presentificar a memória”, numa luta “contra a dispersão das coisas e do esquecimento”.

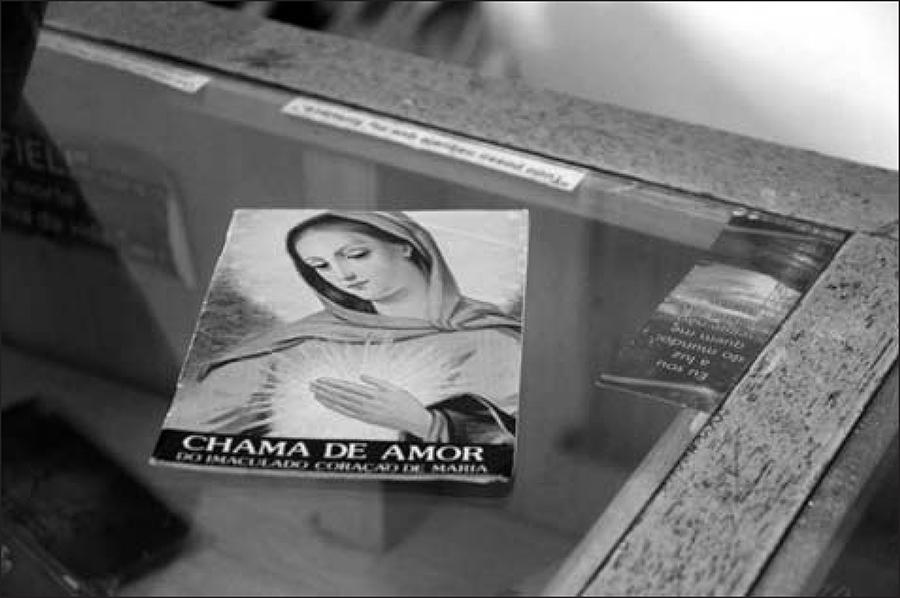

Cabe ainda pensar na atuação do livro de orações na família do Anilton (ver Figura 2). Podemos ficar nos indagando sobre as funções que esse aparente simples objeto tem e repercute na vida dessas pessoas. Em seu livro O Sistema dos Objetos, Jean Baudrillard (2007) nos provoca a pensar sobre os materiais que perdem suas funções iniciais por se tornarem afetivos. Para o autor a posse “[...] é sempre a de um objeto abstraído de sua função e relacionado ao indivíduo” (Baudrillard, 2007, p. 94, grifo do autor). Neste sentido, somente possuímos aquilo que de alguma forma nos atravessa.

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 2 Livro de Orações da Mãe do Sr. Anilton, Exposto e Fixado Junto ao Vidro do Balcão

Essas noções nos ajudaram a pensar sobre os valores que esse livro de orações, por exemplo, pode evocar por deixar de servir a algo para representar, quem sabe, um amor, uma saudade, lembranças felizes ou sentimentos difíceis. Mas Baudrillard estende essa ideia afirmando que estes objetos, abstraídos de seu uso, tomam “[...] um estatuto estritamente subjetivo: tornam-se objeto de coleção. Cessa de ser tapete, mesa, bússola ou bibelô para se tornar objeto” (Baudrillard, 2007, p. 94).

Com essas palavras, recordamos que as mesas e muretas da varanda do seu Vava e de Dona Benta, também entrevistados, aconchegam objetos que os fazem recordar das lembranças que ocupam o espaço em que vivem (ver Figuras 1, 3 e 4), as histórias que os antecedem. Incentivados a falar sobre os objetos, conversamos:

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 4 Máquina de Costura que Pertenceu a Mãe do Senhor Vava, Exposta Sobre a Mureta da Sua Varanda

Vava: Tenho caldeirão...

Benta: Tem chaleira de ferro também ali.

Heloísa (pesquisadora): Mas tu visse [sic] muito a tua mãe usando?

Vava: Meu Deus do céu! Pois nós comia [sic] polenta e... só naquilo ali. E isso pequeno, desde pequenininho. Aquele caldeirão que eu tenho ali deve ter o quê? Uns 50 anos ou mais.

Benta: Ah, mais.

[...]

Vava: O que nós não temos assim é sobre brinquedo... de infância mesmo.

Heloísa (pesquisadora): Não, mas o objeto que eu digo pode ser qualquer coisa. Uma coisa que tu olhando lembra da tua infância, sabe?

Vava: Ah, sim! Isso aí é o que eu falo, esse caldeirão eu lembro que minha mãe fazia polenta pra nós [sic]. A chaleira... Pega lá, Benta, pra nós.

[...]

Vava: Aí quando as crianças vêm aqui eu falo pra eles. Sobre a mesma coisa: o pilão também, pilão de socar café...

Heloísa (pesquisadora): Ah. Tá ali... é. E esse é de quanto tempo?

Vava: Ele é do tempo ainda dos nossos avós...

Heloísa (pesquisadora): É mesmo? Mas vocês usavam também?

Vava: Nós usávamos.

[A Benta vem chegando trazendo uma chaleira superpesada e o caldeirão]4

Benta: Isso aqui nós já levamos até na oficina, mas não conseguiram soldar.

Vava: Isso aí a mãe ainda fez muita polenta, mesmo...

[...]

Heloísa (pesquisadora): Meu Deus, que pesado, já pensou cheio d’água?

Vava: Agora tu vê...[sic] Faziam polenta.

Benta: Galinha caipira, tudo. Aí quando vêm as crianças da escola fazer trabalho, aí a gente mostra.

Heloísa (pesquisadora): Sim, é legal. E quando tu olha [sic], tu lembra [sic] muito da tua mãe?

Vava: Ah, sim. Tudo, né? Na verdade, hoje eu moro dentro do que era deles, né... A gente a todo momento... lembra. Porque quem morre... diz que esquece, mas a gente não esquece.

Benta: Ah, falo que é coisa de museu. Deixa aí, as crianças da escola querem fazer trabalho...

Vava: Eu tenho ali uma máquina de debulhar milho que... deve ter assim mais de 70 anos, eu acho. Tenho ali também.

Heloísa (pesquisadora): E desses objetos todos, tu achas que tem algum que seja mais a tua infância, mesmo?

Vava: Ah, esse aqui. [o caldeirão]

Benta: Os dois, né?

Vava: Parece que eu to [sic] vendo a minha mãe. Quando eu era bem pequenininho, ela pegando uma chaleira disso aí. Ela dizia: “- Ó! Cuidado! Cuidado com essa chaleira aí!”

[...]

Benta: Eu ainda tenho a máquina que era dela. Máquina de mão.

Vava: Isso aí é maquina tocada à mão. Máquina de costurar.

Heloísa (pesquisadora): Sim, sim, sei. Que coisa mais linda.

[A máquina fica também na varanda, sobre uma mesinha, ao lado da estante]

[...]

Vava: É. Tem gente que não gosta de guardar as coisas antigas, né. Dizem que lugar de coisa antiga é museu.

[risos]

Benta: Ah! Eu tenho uns bordados da tua mãe também, tu queres ver? A tua mãe também bordava [sic] muito...

Vava: Tem? Tens ali? Traz pra ela ver...

[...]

Benta: Ó! Ela remendava na mão. Coitada. Olha só o que ela fazia. O trabalho dela. Há quantos anos faz isso!

[...]

Vava: Esse também é o nosso passado. Nosso passado é esse aí.

Esse trecho avança para além dos demais por trazer um contexto sobre essa paisagem que nos encharca de sensações. Como falar sobre coleções sem apresentar essa conversa? “É na coleção que triunfa esse empreendimento apaixonado de posse, nela que a prosa cotidiana dos objetos se torna poesia, discurso inconsciente e triunfal” (Baudrillard, 2007, p. 95). Neste caso, mesmo sem entenderem-se como colecionadores, esse senhor e essa senhora agem exercendo tal função, pois são “[...] representantes e interlocutores a presentificar a memória de um grupo e que lutam contra a dispersão das coisas e do esquecimento” (Ribeiro et al., 2010, p. 6). Uma tarefa digna de respeito e reconhecimento demonstrado e recompensado pelas visitas frequentes dos estudantes. Do mesmo modo, podemos também ligar essas ideias às bonecas que ocupam espaço nas estantes da Cristina e de sua filha (ver Figura 5). Não sendo usadas para brincar, elas vivem para enfeitar o espaço, dispostas para que todos as vejam. Assim, percebemos que as bonecas contam histórias, pois iluminam e trazem à tona os desejos de sua infância, que parecem ancorados em cada vestido, braços e pernas que habitam as prateleiras do quarto.

Heloísa (pesquisadora): Não teve alguma coisa em especial assim, ou algo que tu lembre [sic]?

Cristina: Não. O que marcou, assim, é que eu não tive. Que me marcou, e quando eu tive a Jéssica, foi o primeiro brinquedo que eu dei pra ela: aquele bebê, “Meu Bebê”, aquele grandão.

Heloísa (pesquisadora): Ah, aquele grandão.

C: Ah. Eu olhava as meninas que tinham aquilo... Ah... eu era louca.

Heloísa (pesquisadora): E tu não tinhas boneca na época?

C: Tinha. Tinha boneca, mas era simples assim. Aquele “Meu Bebê” não. Aquilo era difícil a criança que tinha, né, na época. Então quando eu vi, e quando eu olhava na vitrine aquela boneca. “Ah! Eu queria um daquele!” Aí quando eu tive a Jéssica, acho que o quê... ela tinha uns seis meses eu comprei pra ela...

Heloísa (pesquisadora): [risos]. Como se ela fosse brincar...

C: Ela nunca ligou pra aquela boneca. Nunca ligou e eu ficava... eu dizia pra ela: “Jéssica é a boneca dos meus sonhos”. Ela era a boneca dos meus sonhos, mas ela nunca...

Heloísa (pesquisadora): Era [sic] pra ti, né?

C: Era pra mim...

[risos]

C: E a boneca até hoje ali. Tá feia! Faz tempo que eu não limpo ela.

[...]

C: Quem tinha um “Meu Bebê” daquele não arriava, né? Não largava por nada... Aí a maioria das meninas ganhava aquele bonecão, que era imitação. Que era um plástico bem fininho e vinha peladinho, só com uma calcinha. Aí a maioria ganhava um daquele. Aí eu era louca pra ganhar um daquele, custei pra ganhar...

Heloísa (pesquisadora): Mas então ganhasse [sic] um daquele... Aí vocês faziam roupinha...

C: Aham. A vó fazia um monte de roupinhas. Aí depois eu fiquei maior e cortava e fazia, né, um monte de roupinhas... A minha brincadeira preferida era brincar de boneca...

As bonecas, no caso dessa narradora, são objetos que, em determinado momento, aparecem como protagonistas das histórias de vida contadas e, assim como o livro de orações ou os objetos do casal anterior, também parecem receber outra função atualmente. No entanto, nos parece interessante pensar sobre esta história contada pela Cristina, provocando-nos a desconstruir de certa forma uma concepção de objeto...

C: A gente brincava de tudo, né. Final de semana não ficava ninguém em casa. Todo mundo brincava. Era sempre assim... Era pega-pega, né. Menino e menina misturado, não era [sic] só meninas. Era pega-pega. De superamigos. Daí cada um virava um personagem... E tinha ali, em cima de onde minha amiga mora ainda, tinha um pé de pitanga e embaixo tinha um valo.

Heloísa (pesquisadora): Meu Deus.

C: Mas esse valo assim, não era... ativo. Ficava bem na ponta do barranco virado para baixo. A gente subia ali e ficava brincando como se fosse o balão mágico.

Heloísa (pesquisadora): Ah!

C: Ali era o nosso balão. [risos] Disso eu não esqueço, que engraçado, né?

Heloísa (pesquisadora): E tá [sic] lá o pé de pitanga?

C: Não. Não porque eles construíram no terreno de cima então...

Heloísa (pesquisadora): Ah!

C: Mas eu olho assim, pra aquele pé... eu olho pra um pé de pitanga e lembro do que a gente fazia. E a irmã dela mais velha limpava tudo aquilo ali. Aí a gente sacudia, caía folha... Meu Deus, ela xingava tanto, xingava tanto...

Heloísa (pesquisadora): Ah, porque tinha que tirar as folhas?

C: Porque tinha que tirar as folhas que caíam, é. Nós não podíamos nem pisar assim na areia quando ela varria, que era para não marcar o pé.

Heloísa (pesquisadora): Por que era a casa de alguém ali?

C: Era a casa deles. Ela tinha um monte de irmãos. E a mais velha mesmo era fanática por limpeza. Eles pegavam o areão da praia e colocavam no terreiro, né, pra ficar... aí ela varria e ficava bem bonitinho, bem lisinho. Se a gente pisasse ficava a marca dos pés, ficava a vala e ela não gostava. [risos]

Como já havíamos afirmado anteriormente, nas criações de criança, não diferenciamos objetos de plantas, a imaginação pode tudo e permite que conceitos fiquem de lado, dando lugar à criação e às afetividades. De uma árvore que vira objeto de memória, possibilitando que ambientes sejam esculpidos, vamos a um trecho escolhido entre tantos e que não poderia ausentar-se deste texto devido a toda a carga emocional que este objeto aciona. Portanto, segue o momento que conhecemos este artefato nas mãos da entrevistada (ver Figuras 6 e 7), Maria Santana. Falamos também com a sua mãe, presente no momento da conversa:

Heloísa (pesquisadora): Tinhas me falado que havia um objeto que te remetia muito à infância...

Santana: Ah, eu vou pegar pra ti ver [sic].

Heloísa (pesquisadora): Ah, pega para mim...

[Silêncio]

Heloísa (pesquisadora): Ai, que coisa mais linda!! Ela tá envernizada?!...

S.: A mãe envernizou agora, ela era em palhinha normal.

Heloísa (pesquisadora): Ah, ela era? Que trabalho lindo, né?

S.: E tem muitos anos, né, Helô.

Heloísa (pesquisadora): Era da tua Bisa?

S.: Era da minha Bisa. E quando ela faleceu foram passando as coisas dela. E como ela gostava muito de mim me deram essa cadeirinha que era uma coisa que ela cuidava há anos. Isso aí... Meu Deus! Ela morreu com 89, né, mãe? E isso aí já existia há anos. Há quantos anos existe essa cadeirinha?

Heloísa (pesquisadora): Imagina...

S.: Aí tinha uma bonequinha. Só que na época eu tinha uma prima que era um bebê e veio pra cá e quebrou a bonequinha. Daí eu boto isso aqui, que é parecido com meu cachorrinho.

[risos]

Heloísa (pesquisadora): Então tem um grande valor sentimental. Mas tu lembras disso, quanto tu eras criança? Dessa cadeirinha?

S.: Sim... Com certeza, meu Deus!

Mãe: Ela não saía de lado da avó.

S.: É porque eu vivia na casa da minha avó. E aí assim... Eu cuidava dela. Meu Deus... E com a bonequinha que era dela, que a vó tinha dado junto. Imagina, ela tem tanto valor quanto o que a bonequinha tinha.

Heloísa (pesquisadora): E como era essa bonequinha?

S.: Ah. Era uma bonequinha normal. Na verdade, não tinha nem cabelo. Era carequinha, como se fossem aqueles bebezinhos de plástico, só que bem “pequenininha”. Do tamanho mesmo, proporcional à cadeira.

[...]

Heloísa (pesquisadora): E tu brincava [sic] com a bonequinha, tudo?

S.: Sim. Uma coisinha minúscula, assim. Mas criança, né...

Heloísa (pesquisadora): Sim. Imagina...

S.: E quando a minha vó... quando a minha bisa começou a adoecer, ela ficava mais na casa da minha avó. Mas, até então, enquanto ela conseguia andar, a gente ia para a casinha dela... Que era... nossa, bem, bem simplesinha. Aquelas casinhas que não tinha [sic] nem janela de vidro. Era de madeira mesmo. Era a janelinha de madeira que dividia, assim... as duas peças.

Heloísa (pesquisadora): É mesmo?

Mãe: Daí abria a janela e era a porta de casa. Daí saía para a rua e abria a porta também. Eram duas folhas.

Heloísa (pesquisadora): Ah, sei.

Mãe: Aí quando chegava de manhã abre uma...

S.: E ficava como se fosse uma janela, assim...

Heloísa (pesquisadora): Que legal.

S.: Nossa! Isso aqui [a cadeirinha] marcou muito, bastante. E outra coisa é que como eu... até comentei contigo: Que tinha uma época que a gente não tinha boneca. Não tinha condições mesmo. Então o meu brinquedo, assim... tinha uma fase que era: enrolava um tapete... não sei se a mãe lembra disso: eu enrolava um tapete de cozinha e fazia uma boneca. [Mostrando a brincadeira com os braços]

Heloísa (pesquisadora): Ah! E ficava brincando...

Os objetos fazem lembranças dispararem e, com eles, principalmente neste último caso, podemos alcançar histórias de vida de relações muito afetivas e íntimas dela e de sua criança. Do mesmo modo, o objeto escolhido parece receber tamanha importância devido seu “tempo de vida”: “Há quantos anos?”, diz Maria. Assim lhe é atribuído um valor de antiguidade, pois, para Baudrillard (2007), estes objetos fazem parte de uma categoria marginal, por serem singulares, respondendo a uma ordem que aciona o testemunho, a lembrança e a nostalgia. Por toda carga afetiva e emocional que sua cadeira lhe lança, ela vem sendo cuidada, guardada e contada.

É possível perceber para além dos pontos já destacados que os objetos trazem cenas interessantes e potentes por relacionarem estas ex-crianças ao ambiente e seus modos intensos de se relacionarem com Governador Celso Ramos, pois, através da imaginação e das brincadeiras inventadas que eles compreendem, sentem e interagem com os demais seres do lugar. É Benjamin (2002, p. 92) que diz: “[...] ninguém é mais casto em relação aos materiais do que as crianças: um simples pedacinho de madeira, uma pinha ou uma pedrinha reúnem na solidez, no monolitismo de sua matéria, uma exuberância das mais diferentes figuras”.

Os brinquedos oferecem, durante muitas das conversas, matéria rica para pensarmos na profundidade das ligações destes personagens com seus ambientes de infância. Esta é uma questão que aparece em tantos momentos de diferentes sujeitos. Por isso te entrego parte da minha conversa com a professora Cristina:

Heloísa (pesquisadora): Tem uma pergunta que eu percebi que valia mais a pena colocá-la primeiro: que é essa relação do objeto que eu te falei por telefone. Você tinha alguma coisa na tua infância, algum objeto, que tenha sido especial, que tenha marcado a tua vida, a tua infância?... Algo que você lembra e venha um monte de lembranças?

[silêncio]

C: Hummm, não...

Heloísa (pesquisadora): Não?

C: Porque assim, ó. Eu era bem menina, eu gostava de boneca, ursinho, ganhava muita loucinha de barro. Só que eu dei tudo, né? Não guardei nada.

Heloísa (pesquisadora): Sim. Mas não que tenha ficado, sabe, maninha? Mas algum objeto que, de repente, na tua memória ficou, entende? Não precisa me mostrar ele...

C: A questão era... os brinquedos mesmo, né... Porque eu nunca fui aquela menina arteira de pular e ficar só na rua. Eu era mais sossegada. Só de brincar mesmo. Eu brinquei muito assim... de boneca, de loucinha. Tudo para mim virava loucinha... tudo.

Heloísa (pesquisadora): Imagino.

C: Até um copinho de iogurte para mim virava uma panelinha...

[risos]

Nesta conversa com a Cristina, a princípio é a ausência de um objeto que nos salta aos olhos, mas destacamos que são os restos que ganham vida e transformam-se em outras coisas, constituídas de um poder de ser mais, talvez por comumente não ser mais nada: ex-potes que viram brinquedos.

Algumas Breves Linhas Conclusivas

As relações que estabelecemos com os objetos têm se modificado nas últimas décadas. Estamos diante de uma saturação de objetos que impede, muitas vezes, a imaginação. Porém, na fala da Cristina sobre os potes de iogurte que viravam panelas, ou ainda na fala da Maria Santana sobre as bonecas inventadas com tapete, percebemos as marcas dos artefatos que, por terem sido criados e produzidos, parecem receber um lugar especial como memória.

Comumente o que fazemos é interpretar como adultos, ao nosso modo, aquilo que a criança deseja. Nos sentimos inebriados pelo esforço de encorajar outros para que percebam e promovam um exercício de abstrair-se e deixar que cada criança ou adulto possa produzir seus brinquedos, suas brincadeiras, suas histórias, seus contos e fábulas. Assim como pensamos que podem produzir suas narrativas, inventando modos de habitar um ambiente, também entendemos que a própria noção de ambiente não se limita a um conjunto de fatores abióticos e bióticos5, alargando, então, essa noção para as inter-relações intensas de sujeitos e suas afetividades, desenhando estes ambientes para além da simples sobrevivência. Neste sentido, nossas importâncias nos lançam a questionar as práticas e ações que nos deparam sempre com as mesmas respostas e que pouco apontam caminhos para um encontro de cada um de nós com algo que nos pareça mais próximo, mais afetivo, mais íntimo.

Talvez neste caso a imaginação seja uma abertura, uma possível trilha para a construção daquilo que desejamos entender como espaçotempo, espaço-sonho, espaço-desejo. Kieran Egan (2007) nos traz a noção de que, ao imaginarmos, estamos promovendo e criando possibilidades de nos relacionarmos com o mundo, com as pessoas, com os valores que nos são impostos. Talvez aqui esteja uma alternativa de produzirmos algo, no campo da ficção, para que depois, ou até simultaneamente, essas noções possam entrar mais profundamente no poroso e permeável campo do cotidiano. Como separar modos de sentir e de produzir um espaço dos modos de vivê-lo? Produzimos na imaginação aquilo que desejamos viver. Segundo Egan (2007), “[...] a imaginação se encontra como que no ponto crucial onde a percepção, a memória, a geração de ideias, a emoção, a metáfora e, sem dúvida, outros aspectos de nossa vida se cruzam e interagem”. Portanto, nos deparamos com a importância de oferecermos a nós e àqueles que, às vezes, passam momentaneamente por nossas vidas, a liberdade para que criem, produzam suas invenções, sejam elas quais forem, para que então possamos nos deparar com o que há de intensivo em nossas vidas.

A ficção, que por muitos poderia ser entendida como diversão e não uma proposta de Educação Ambiental, pode ser vista, portanto, como um modo de se promover potenciais trocas entre os indivíduos e suas relações. Podemos, através do que contamos, das imagens que produzimos ao narrar, repensar nossas vidas para além daquilo que nos é dado pronto. E por que não pensar um mundo outro? Assim poderíamos “[...] vislumbrar possibilidades em e além das realidades que estamos imersos” (Egan, 2007).

Para fechar o artigo, fazemos o uso de algumas das perturbadoras palavras da personagem Estamira no filme que leva seu nome, as quais sempre ressoam por aqui quando abraçamos a importância da criação. Estamira diz, com toda a sua descrença nesse mundo de realidades e de verdades: “Tudo o que é imaginário existe, é e tem” (Estamira, 2005)6.

texto em

texto em