INTRODUÇÃO

O Distrito Federal (DF) possui uma divisão político-administrativa peculiar no país, sendo a única Unidade Federativa que acumula as competências estadual e municipal no que tange à gestão, incluindo a educacional. Com uma população estimada em três milhões de habitantes (IBGE, 2017), o DF é um território notadamente marcado por contrastes sociais, o que vem sendo sugerido por estudos realizados ao longo da década (IPEA, 2012; IBGE, 2014; DISTRITO FEDERAL, 2016). Um exemplo de indicador que sugere a alta concentração de renda e de desigualdades sociais no DF é a aplicação do índice de Gini1. Se o Brasil é historicamente notado como um país de alta e persistente desigualdade de renda, no DF este índice é ainda superior à média nacional. Enquanto o índice de Gini no Brasil foi de 0,549 em 2016, no DF chegou a 0,583, o mais alto entre as Unidades Federativas brasileiras (IBGE, 2016). O DF apresenta um elevado grau de iniquidade, característica persistente ao longo dos anos e, ao contrário da maioria dos estados brasileiros, a pobreza extrema e a desigualdade, inclusive, cresceram apesar da queda observada na própria região Centro-Oeste e no Brasil (IPEA, 2012).

Outra informação relevante para a compreensão dos aspectos socioeconômicos do DF é que a renda da população é alta quando comparada ao restante da população brasileira. Neste ponto, enquanto a renda domiciliar média da população no DF em 2015 foi de R$ 5.192,38 e a renda per capita foi de R$ 1.652,97, neste mesmo período, a renda per capita brasileira não ultrapassou R$ 1.052,00 (IBGE, 2016). No entanto, ainda que o DF possua renda superior à média nacional, quando observadas as diferenças de renda entre as 31 Regiões Administrativas (RAs) que o compõem, as desigualdades se destacam.

Ao comparar os dados da pesquisa realizada pela CODEPLAN (DISTRITO FEDERAL, 2016), observamos que a renda per capita nas diversas regiões do DF varia significativamente. A diferença, por exemplo, entre a RA de maior e a de menor renda supera 10 vezes. Enquanto na RA de renda mais baixa (RA XIV - SCIA) esse montante é de pouco mais do que meio salário mínimo, na RA mais privilegiada (RA XVI - Lago Sul) esse valor ultrapassa 10 salários mínimos.

Outro dado relevante é que no Plano Piloto (RA I) a renda domiciliar média mais alta representa quatro vezes a média do DF. Além disso, os processos de desigualdade também se fazem presentes nas subdivisões internas às próprias RAs. Para exemplificar esta questão, podemos utilizar o exemplo da RA XX - Águas Claras, que possui uma composição muito díspar. Organizada em três sub-regiões - Águas Claras Vertical, Arniqueiras e Areal - a renda domiciliar mensal na primeira corresponde a R$ 11.692,54 (13,29 salários mínimos), enquanto na segunda a renda é de R$ 5.744,90 (6,53 salários mínimos) e na terceira, R$ 4.361,43 (4,96 salários mínimos), respectivamente (DISTRITO FEDERAL, 2016). Mesmo que esses dados sejam relevantes e mostrem as iniquidades observadas na capital, a distância entre as experiências dos habitantes do Plano Piloto e das demais RAs - que ficaram conhecidas como cidades-satélite - excedem os limites geográficos e de renda e se apresentam nos modos de vida, nas características de ocupação e de deslocamento no espaço urbano e nas marcadas diferenças entre o núcleo planejado e as periferias.

A desigualdade no DF não é um fenômeno recente, mas remonta à própria fundação da nova capital. Uma reflexão do criador do projeto urbanístico de Brasília, Lucio Costa (1902-1998)2, que contrapôs a cidade ideal à cidade real mais de 20 anos após a inauguração da capital, sugere que as experiências dos habitantes diferem a depender da região em que vivem, conforme observamos em suas próprias palavras:

Eu caí em cheio na realidade, e uma das realidades que me surpreenderam foi a rodoviária, à noitinha. Eu sempre repeti que essa plataforma rodoviária era o traço de união da metrópole, da capital, com as cidades-satélites improvisadas da periferia. É um ponto forçado, em que toda essa população que mora fora entra em contacto com a cidade. Então eu senti esse movimento, essa vida intensa dos verdadeiros brasilienses, essa massa que vive fora e converge para a rodoviária. Ali é a casa deles, é o lugar onde eles se sentem à vontade. Eles protelam, até a volta para a cidade-satélite e ficam ali, bebericando. Eu fiquei surpreendido com a boa disposição daquelas caras saudáveis. E o “centro de compras”, então, fica funcionando até meia noite... Isto tudo é muito diferente do que eu tinha imaginado para esse centro urbano, como uma coisa requintada, meio cosmopolita. Mas não é. Quem tomou conta dele foram esses brasileiros verdadeiros que construíram a cidade e estão ali legitimamente. Só o Brasil... E eu fiquei orgulhoso disso, fiquei satisfeito. É isto. Eles estão com a razão, eu é que estava errado. Eles tomaram conta daquilo que não foi concebido para eles. Foi uma bastilha. Então eu vi que Brasília tem raízes brasileiras reais, não é uma flor de estufa como podia ser. Brasília está funcionando e vai funcionar cada vez mais. Na verdade, o sonho foi menor que a realidade. A realidade foi maior, mais bela (ArPDF/CODEPLAN/DePHAN/GDF, 1991, p. 9).

Com base na breve descrição desta história, interessa-nos nesse artigo tratar aspectos que extrapolam as idiossincrasias entre o planejado e o executado do plano urbanístico e que se materializam nos contrastes da vida cotidiana dos habitantes do DF, sobretudo, pelas diferenças observadas no ingresso de crianças pequenas ao sistema educacional. Assim sendo, esse artigo aborda o acesso à Educação Infantil na capital, à luz da utopia de uma cidade projetada para oferecer as mesmas oportunidades aos seus habitantes, independente da origem social. Neste contexto de contrastes, também analisa como tem ocorrido a distribuição da população entre zero e seis anos3 nas instituições educacionais do DF, em relação à renda das famílias às quais estas crianças pertencem.

Contrapomos o planejamento urbano e educacional e a documentação dos primeiros anos da nova capital com dados contemporâneos sobre renda e acesso à Educação Infantil no DF. Na primeira parte do artigo, utilizamos como referências notícias publicadas no Correio Braziliense, periódico de maior circulação na cidade, sobre o sistema educacional.4 À luz dessa empiria, analisamos na segunda parte do texto dados provenientes da PDAD-DF, realizada entre os anos de 2015 e 2016 (DISTRITO FEDERAL, 2016), e dados do censo educacional publicados pela Secretaria de Educação do Distrito Federal (DISTRITO FEDERAL, 2017a) sobre a distribuição de matrículas em creches e pré-escolas. Procuramos evidenciar no trabalho como tem ocorrido a distribuição das crianças na Educação Infantil desde a inauguração de Brasília, usando dados que demonstram as experiências desiguais dos habitantes das diferentes RAs do DF5.

Neste exercício analítico de contraste entre diferentes temporalidades, não queremos cair nas armadilhas da historiografia positivista do século XIX, que buscava, por meio desse tipo de operação, explicar e justificar o presente de forma simplista, em relações de causa-efeito. A finalidade aqui é de procurar construir, pela investigação de um processo histórico que consideramos ainda em movimento e inacabado, uma compreensão mais alargada da problemática relativa ao acesso à Educação Infantil no DF, perpassada por condições e contradições que possuem uma historicidade. Ao ser desvelada, tal historicidade pode fornecer elementos capazes de informar, de forma mais consistente, nossas ações e opções contemporâneas, com vistas a uma maior equidade no atendimento à pequena infância no DF.

O PLANO EDUCACIONAL ORIGINAL E OS JARDINS DE INFÂNCIA6

Inaugurada em 1960, Brasília nasce cercada de utopias: além de dar vazão aos ideais desenvolvimentistas do então Presidente da República, Juscelino Kubitschek (1902-1976), o projeto urbanístico buscava oferecer aos seus habitantes tudo o que seria necessário para se viver, tais como áreas verdes, escolas, comércio, acesso a hospitais, etc. Além das questões de ordem prática, a criação de Brasília dialogava com ideias vinculadas à modernização da sociedade brasileira em diferentes aspectos e que acabaram por chocar-se com as dificuldades oriundas da própria constituição social do país. Milton Santos (2010 p. 73), ao tratar de Brasília cerca de quatro anos depois de sua construção, já refletia a respeito da relação entre a utopia do planejamento e a realidade das condições de vida dos habitantes, na qual as desigualdades e o subdesenvolvimento interpelavam a “vontade criadora”. Nos termos do autor,

Brasília já nascia com um destino predeterminado: ser «a cabeça do Brasil», o «cérebro das mais altas decisões nacionais». Capital administrativa e canteiro de obras, essas duas realidades - a realidade planejada e a realidade condição para a primeira - vão contribuir para lhe dar uma fisionomia, um ritmo de vida, um conteúdo. De maneira ideal - e era a pretensão dos planejadores - a realidade planejada iria substituindo a realidade condição. Brasília seria cada vez mais uma Capital voluntariamente construída e cada vez menos um canteiro de obras. Essa evolução complementar, em sentidos contrários, poderia continuar marcando a vida da cidade, se ao longo dos dois, não permanecesse um fator de complexidade mais forte: o subdesenvolvimento do país e tudo que o acompanha (SANTOS, 2010, p. 73).

O conflito entre a “vontade criadora” e os obstáculos de um país marcado pelas iniquidades parece também ter se refletido no âmbito educacional. Assim como no projeto da nova capital, o Plano Educacional de Brasília, formulado pelo educador e intelectual brasileiro Anísio Teixeira(1900-1971)7 e publicado na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos em 1961, tinha por objetivo, entre outros aspectos, superar a marcada divisão social observada no Brasil. Teixeira adotava a perspectiva de um sistema educacional de qualidade com evidente apelo democratizante, no qual a escola pública funcionaria como um elemento-chave (CARVALHO, 2011; PEREIRA; ROCHA, 2011; SOUZA, 2016; VASCONCELOS, 2013). Formulado de forma articulada e integrado ao plano urbanístico do Plano Piloto, o “Plano de Construções Escolares de Brasília” (TEIXEIRA, 1961) propunha, por exemplo, distribuir de forma equitativa e equidistante as escolas de maneira que o trajeto até as instituições escolares fosse o menor possível, priorizando a segurança e a autonomia das crianças (SILVA, 1985; SOUZA, 2015).

O plano educacional proposto para Brasília vinha suscitando discussões e em 1963 um repórter do Correio Braziliense questionou Anísio Teixeira se haveria especificidades em Brasília que exigiriam um plano educacional diferenciado, ao que ele respondeu:

O problema de uma cidade que não tem história, mas que foi criada artificialmente, evidentemente apresenta particularidades em absoluto únicas. Não se poderia dizer que é sem precedentes o problema de cidades criadas por processos artificiais, como Brasília. Mas a verdade é que se tem de trazer pessoas competentes para cuidar dos problemas - previstos ou eventuais - de natureza particularíssima. Mas, ao mesmo tempo, no que se refere ao assunto que nos interessa no momento, o sistema escolar, por exemplo, pode ser implantado com inovações muito dificilmente realizáveis em outros centros urbanos, onde certos conceitos já estão cristalizados, onde muitas vezes a mentalidade reinante é impermeável às inovações (CORREIO BRAZILIENSE, 21/06/1963, p. 7).

Conforme observamos, nascia com Brasília a ideia de um sistema educacional que buscava superar os entraves vivenciados em sistemas educacionais cristalizados. A ideia, portanto, era a de possibilitar um sistema educacional que, entre outras coisas, superasse a dualidade entre a escola para as elites e a escola para os pobres. Visava-se concentrar crianças de todas as classes sociais nas mesmas instituições por meio do desenvolvimento de um plano educacional inovador e inserido em uma perspectiva da modernidade (PEREIRA; ROCHA, 2011; SILVA, 1985).

Nesse clima, matérias publicadas pelo Correio Braziliense, que acompanhavam o primeiro ano letivo após a inauguração de Brasília, relatavam com entusiasmo o convívio entre filhos de deputados e de operários nas instituições educativas: “Ali brincam juntos, no ambiente mais sadio possível, com distribuição gratuita de lanches, filhos de deputados e de candangos” (CORREIO BRAZILIENSE, 27/04/1960, p. 8). Logo, o Plano Educacional de Brasília apresentava uma compreensão sistêmica e integral de educação e que contemplava desde a educação pré-escolar, por meio dos Jardins de Infância, até a Universidade. Neste sentido, se apresentava como uma proposta capaz de formar o cidadão para a modernidade e para a democracia enquanto era um modelo de educação para o restante do país. Nas palavras de Teixeira,

O plano de construções escolares para Brasília obedeceu ao propósito de abrir oportunidade para a Capital Federal oferecer à Nação um conjunto de escolas que pudessem constituir exemplo e demonstração para o sistema educacional do País. Como as necessidades da civilização moderna cada vez mais impõem obrigações à escola, aumentando-lhe as atribuições e funções, o plano consiste em cada nível de ensino, desde o primário até o superior ou terciário, como hoje já se está este a chamar um conjunto de edifícios, com funções diversas e considerável variedade de forma e de objetivos, a fim de atender às necessidades específicas de ensino e educação e, além disto, à necessidade de vida e convívio social (TEIXEIRA, 1961, p. 195).

Antes mesmo que o plano educacional para Brasília fosse plenamente desenvolvido, a demanda já se apresentava. Se por um lado, registros da história de Brasília informam que os primeiros grupos que aqui se instalaram eram constituídos em sua grande maioria por operários e funcionários que vinham desacompanhados para o Planalto Central, havendo, portanto, poucas crianças, por outro lado, essa realidade começou a mudar já em 1957, período em que começam a chegar mais famílias. A esse respeito, afirma-se,

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, representante do poder público, preocupada em atender às necessidades primordiais de educação primária das crianças filhas de seus funcionários e operários, assumiu esta responsabilidade, criando, em fins de 1956, o Departamento de Educação e Saúde, mais tarde Departamento de Educação e Difusão Cultural (Portaria nº 103/B/59 NOVACAP), com o encargo de promover atividades educacionais até a implantação definitiva do Sistema Educacional do Distrito Federal. Assim, a 10 de setembro de 1957, inaugurava-se a primeira escola primária pública de Brasília, o GE-1, depois Escola Classe Júlia Kubitschek (DISTRITO FEDERAL, 2001, p. 29).

A demanda por instituições educacionais foi aumentando à medida que o fluxo migratório também se ampliava. Nesse contexto, de pressão cada vez maior provocada pelo crescimento populacional, a efetivação do Plano Educacional começou a apresentar lacunas. Houve, por exemplo, a implantação de sistemas parciais de ensino, ao invés de período integral, ideia presente no projeto original. A esse problema, aliaram-se os obstáculos financeiros diante da alegação dos altos custos envolvidos para o desenvolvimento da proposta idealizada por Anísio Teixeira. Além disso, outras questões iam sendo agregadas, tais como a falta de prédios escolares e a insuficiência de professoras8 para atender as necessidades (CARVALHO, 2011; PEREIRA; CARVALHO, 2011; PEREIRA; ROCHA 2005, 2011).

Outro indicativo do rápido crescimento do sistema educacional de Brasília é que no final de 1959, antes sequer da inauguração oficial da cidade, havia no DF mais de l00 professoras contratadas, distribuídas em 18 escolas primárias e três Jardins de Infância. À época, o número de crianças matriculadas em instituições educacionais públicas e privadas ultrapassava as seis mil. Dessas, 4.682 pertenciam às instituições públicas, conforme demonstrado por Ernesto Silva:9

Tabela 1 Número de Matrículas nas Instituições Educacionais Públicas de Brasília em 1959

| INSTITUIÇÃO | N° DE MATRÍCULAS |

|---|---|

| Jardim de Infância das Casas Populares | 44 |

| Jardim de Infância Ernesto Silva | 45 |

| Jardim de Infância 21 de Abril | 160 |

| Grupo Escolar nº 1 (Velhacap) | 560 |

| Escola da Coenge-CCBE | 60 |

| Escola do Acampamento do lpase | 113 |

| Escola das Casas Populares | 218 |

| Escola da Vila Amaury | 480 |

| Escola da Metropolitana | 162 |

| Escola da Granja do Torto | 86 |

| Escola da Granja do Tamanduá | 52 |

| Escola Pery da Rocha França | 200 |

| Escola Ernesto Silva | 145 |

| Escola de Taguatinga | 785 |

| Escola da Papuda | 102 |

| Escola da Granja do Riacho Fundo | 120 |

| Escola da Fercal | 40 |

| Escola Classe da Superquadra 308 | 640 |

| Escola da Fazenda do Gama | 30 |

| Escola do Acampamento da Construtora Rabelo | 320 |

| Escola da Candangolândia | 320 |

| TOTAL | 4.682 |

Fonte: SILVA (1985).

O sistema educacional do DF enfrentou, desde o início, uma batalha entre o ideal planejado e as necessidades que se apresentavam diante do vertiginoso crescimento populacional. Uma noção mais precisa do impacto relacionado ao aumento da demanda por vagas neste período pode ser indicada ao se observar que os 6.575 alunos matriculados em 1960 passaram para 157.799 em 1970, uma ampliação de 2.300% em uma década. A esse respeito, afirma-se:

Houve períodos particularmente difíceis, como a década e meia inicial, em que o crescimento populacional (e, portanto, da clientela a ser atendida) foi de uma ordem que, não raramente, mostrou-se superior a 25% ao ano. Aliás, o próprio ano de 1960 foi marcado não só pela inauguração do sistema de ensino da nova capital, como ocorreu já registrando um elevado déficit de atendimento, em função de assentamentos fora da área denominada Plano Piloto. Foram anos difíceis, pois a questão quantitativa se impôs diante da qualitativa, em que, muitas vezes, o atendimento tomou um caráter emergencial, com aumento de matrícula ao longo do ano letivo (DISTRITO FEDERAL, 2001, p.12).

Embora estejam disponíveis alguns registros sobre o desenvolvimento da Educação Infantil no sistema educacional do DF, informações sobre Jardins de Infância e creches são raras. Observamos uma discussão em torno das escolas-classe e das escolas-parque (PEREIRA et al, 2011; PEREIRA; ROCHA 2005, SOUZA, 2016; VASCONCELOS, 2013), contudo poucas referências a respeito dos Jardins de Infância e, menos ainda, sobre as creches são encontradas, à exceção de matérias do Correio Braziliense da época.

Na edição de 27 de abril de 1960, após descrever o entusiasmo das crianças do jardim de infância - “a meninada abandonou aos gritos as salas do jardim de infância para ver o helicóptero do presidente que passava (...) sobre o local quando a reportagem do CORREIO (...) foi até lá para focalizar o reinício das aulas” (CORREIO, 27/04/1960, p. 8) -, o mesmo jornal indicava como a educação planejada para aquela faixa etária já se mostrava insuficiente diante das necessidades evidentes, somente seis dias após a inauguração da capital. O projeto de educação que começava a ser executado começou a experimentar, inclusive, ajustes e adaptações tão conhecidas da Educação Infantil no país à mesma época:

Abertas as matrículas, no dia seguinte tiveram de ser encerradas, pois que 238 crianças haviam se inscrito para o jardim de infância, que se destinava a apenas 100. O remédio foi desdobrar as atividades do Jardim em dois períodos, funcionando, pela manhã, uma classe para crianças de 6 anos, duas para crianças de 5 anos e uma para crianças de 4 anos. No período da tarde funcionam duas classes para crianças de 6 anos, uma para de 5 e outra para de 4 anos (CORREIO, 27/04/1960, p. 8).

Apesar da crença de que o problema do desequilíbrio entre oferta e demanda pela Educação Infantil seria solucionado, conforme tratado na notícia supracitada, não tardou para que essa questão se manifestasse novamente. Foi o próprio Correio Braziliense que, no dia imediatamente após a inauguração, na coluna do jornalista Ari Cunha, em forma de mininotas, evidenciou uma nova faceta da questão:

O ensino de Brasília está assim: ontem foi inaugurado o Jardim da Infância da Superquadra 108 e matricularam alunos de todas as superquadras, sem que nenhum aviso fosse feito. Agora, os alunos daquela quadra não dispõem de jardim de infância, porque a capacidade de cada sala é de 25 alunos e já há 30. Pelo plano educacional o déficit de Jardim de Infância é tremendo. A fila aguardando desistências, na quadra 108, é de mais de quarenta crianças. Há alguma coisa errada nisto. Um aluno não poder se matricular em sua superquadra é simplesmente lamentável (CORREIO, 23/08/1961, p. 9).

Outra informação relevante, que comunica traços dessa história, é o registro sobre a primeira greve de professoras de Brasília, ocorrida em 1960. Quando as professoras concursadas chegaram para lecionar se depararam com inúmeras dificuldades, o que culminou em um movimento grevista. Dentre as reivindicações estava a exigência do cumprimento de promessas feitas na ocasião da realização do concurso, que previa o atendimento de seus filhos em creches. A esse respeito afirmam Pereira e Carvalho (2011, p. 107):

Desde os primeiros meses de 1960, os professores concursados que chegaram a Brasília já manifestavam insatisfação por promessas não cumpridas pela administração, como creches para os filhos e, mais acentuadamente, como o grave problema de moradia que se tornou a raiz dos acontecimentos que culminaram, em setembro daquele ano, com a eclosão da primeira greve de professores do Distrito Federal.

Também um elemento revelador sobre o processo de desenvolvimento da Educação Infantil no escopo do projeto educacional de Brasília é o conjunto de instituições educacionais inauguradas entre o final dos anos 1950 e 1980. Neste período, foram inaugurados 18 Jardins de Infância. A única menção encontrada sobre creches refere-se àquela construída em 1967 pelo extinto Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários (IAPB), que funcionava na parte térrea de um prédio residencial para atender os funcionários daquela autarquia. Em uma publicação da antiga Fundação Educacional do Distrito Federal10 a respeito do processo de extinção dessa creche, afirma-se:

...logo se viu que um Jardim de Infância seria de melhor serventia no local. Em 1968, a FEDF empenhou-se em instalar e colocar em funcionamento o Jardim de Infância que atenderia à comunidade escolar daquela quadra e, a partir de 12 de fevereiro, já se contava com a Professora Maria Ângela Coutinho Ferreira, como sua primeira diretora (DISTRITO FEDERAL, 1985, p. 119).

Destes 18 Jardins de Infância, nove foram criados na Asa Sul e cinco na Asa Norte. Apenas outros quatro foram criados para além dos limites do Plano Piloto de Brasília, ainda que as escolas-classe já viessem sendo inauguradas em outras regiões desde o fim da década de 1950 e início da de 1960, conforme se observa no quadro.11

Tabela 2 Jardins de Infância da Rede Pública no DF até 1980

| INSTITUIÇÃO | PRIMEIRA GESTORA | INAUGURAÇÃO | |

|---|---|---|---|

| 1 | Jardim de Infância 21 de Abril | Maria Tereza de Medeiros Falcão | 1959/1960 |

| 2 | Jardim de Infância 208 Sul (IPASE) | Tereza Pimenta Pedroso | 1960 |

| 3 | Jardim de Infância 108 Sul | Mirthô Pfeitscher Gonçalves | 1961 |

| 4 | Jardim de Infância 114 Sul | Tereza de Pimenta Pedroso | 1962 |

| 5 | Jardim de Infância 404 Norte | Ajaíse Melo Minervi | 1964 |

| 6 | Jardim de Infância 6º COMAR - Lago Sul | Meiry Monteiro dos Santos | 1964 |

| 7 | Jardim de Infância 305 Sul | Dulce Helena Cramer Garcia | 1964/1965 |

| 8 | Jardim de Infância número 01 do Cruzeiro | Lídia Maria de Freitas | 1965 |

| 9 | Jardim de Infância 308 Sul | Vera Lucia de Melo Pires | 1965 |

| 10 | Jardim de Infância 312 Norte | Maria Ângela Coutinho Ferreira | 1968 |

| 11 | Jardim de Infância número 01 de Sobradinho12 | Maria Celina Guimarães Batista | 1971 |

| 12 | Jardim de Infância 316 Sul | Maria José Teixeira Aversa | 1973 |

| 13 | Jardim de Infância 314 Sul | Mirian da Conceição Duarte Bauer | 1975 |

| 14 | Jardim de Infância 102 Sul | Carmélia Carneiro da Silva Jacob | 1975 |

| 15 | Jardim de Infância 106 Norte | Genesi Silva Mendes | 1976 |

| 16 | Jardim de Infância 304 Norte | Angela Maria da Silva Pereira | 1976 |

| 17 | Jardim de Infância 302 Norte | Irani de Souza Barroso | 1976 |

| 18 | Escola Classe e Jardim de Infância Lago Norte | Nanci Lima Coelho | 1980 |

Fonte: DISTRITO FEDERAL (1985)

Portanto, é possível afirmar que as diferenças que figuram como elementos de desigualdade entre a urbe planejada e as cidades-satélite tiveram início no próprio processo de constituição da capital. O fato de as instituições pré-escolares públicas terem sido mantidas quase que exclusivamente no Plano Piloto durante mais de duas décadas reflete a iniquidade que parece permanecer como característica do DF, conforme observamos em estudos contemporâneos sobre o sistema educacional de Brasília, que trataremos na próxima seção.

O ACESSO ATUAL DAS CRIANÇAS AOS JARDINS DE INFÂNCIA

O Governo do Distrito Federal informa no sítio oficial da Secretaria de Estado de Educação (DISTRITO FEDERAL, 2017b) que atualmente a rede pública conta com 27 jardins de infância, 31 centros de Educação Infantil e 189 escolas-classe que atendem crianças de zero a cinco anos de idade. Ainda, este atendimento seria complementado em 42 centros de educação da primeira infância (CEPIs)13 e 59 creches conveniadas.

Considerando a possiblidade de que os processos de exclusão e falta de atenção à Educação Infantil no DF não foram rompidos, procuramos compreender de forma pormenorizada a cobertura e o acesso atuais à Educação Infantil, com base na relação entre a renda per capita das famílias e a quantidade de crianças que estão fora do sistema de educação formal nas diferentes RAs do DF.

Neste exercício observamos que, com relação aos dados de acesso à Educação Infantil, nas RAs de menor renda, o percentual de crianças entre zero e seis anos que estão fora do sistema educacional formal pode ultrapassar os 8%, o que significa mais do que o dobro observado nas regiões de renda per capita média e alta. A taxa é alta também nas RAs com renda entre um e dois salários mínimos, conforme indica a Tabela 3.

Tabela 3 Dados Socioeconômicos das RAs do Distrito Federal

| Região Administrativa | Renda Per Capita em Salários Mínimos | Renda Domiciliar Média Mensal em Salários Mínimos | % de crianças entre 0 e 6 anos em relação à população total | % de crianças entre 0 e 6 anos não atendidas na Educação Formal |

|---|---|---|---|---|

| SCIA | 0,66 | 2,5 | 11,59 | 7,76 |

| Fercal | 0,79 | 2,89 | 12,10 | 8,67 |

| Varjão | 0,8 | 2,88 | 10,49 | 4,62 |

| Itapoã | 0,89 | 3,24 | 12,71 | 8,63 |

| Paranoá | 0,96 | 3,51 | 10,41 | 5,17 |

| Recanto das Emas | 1,02 | 3,68 | 9,00 | 5,67 |

| Santa Maria | 1,13 | 4,15 | 8,93 | 4,83 |

| Samambaia | 1,16 | 4,4 | 8,39 | 4,42 |

| Ceilândia | 1,16 | 3,9 | 7,84 | 4,06 |

| Riacho Fundo II | 1,18 | 3,96 | 9,13 | 5,41 |

| Planaltina | 1,19 | 4,26 | 8,82 | 5,09 |

| São Sebastião | 1,23 | 3,92 | 9,89 | 6,54 |

| Brazlândia | 1,25 | 4,34 | 8,85 | 3,89 |

| Gama | 1,77 | 5,76 | 6,13 | 3,01 |

| Candangolândia | 1,85 | 5,68 | 5,47 | 2,27 |

| Riacho Fundo | 2,06 | 6,18 | 7,20 | 3,11 |

| Sobradinho II | 2,2 | 7,36 | 7,97 | 4,26 |

| SAI | 2,24 | 7,43 | 8,32 | 4,16 |

| Sobradinho | 2,25 | 7,2 | 7,01 | 3,09 |

| Núcleo Bandeirante | 2,34 | 6,58 | 7,04 | 3,79 |

| Taguatinga | 2,54 | 7,28 | 6,40 | 2,92 |

| Guará | 3,41 | 9,41 | 5,53 | 2,96 |

| Cruzeiro | 3,46 | 9,31 | 6,20 | 2,02 |

| Vicente Pires | 3,5 | 10,92 | 6,99 | 2,92 |

| Aguas Claras | 3,85 | 10,69 | 8,13 | 4,26 |

| Jardim Botânico | 4,99 | 15,07 | 7,90 | 3,35 |

| Lago Norte | 6,01 | 14,83 | 6,68 | 3,25 |

| Park Way | 6,61 | 19,89 | 4,90 | 1,92 |

| Plano Piloto | 7,06 | 15,73 | 6,37 | 2,43 |

| Sudoeste/Octogonal | 8,36 | 17,71 | 6,77 | 3,60 |

| Lago Sul | 10,3 | 27,53 | 3,17 | 1,42 |

Fonte: DISTRITO FEDERAL (2016).

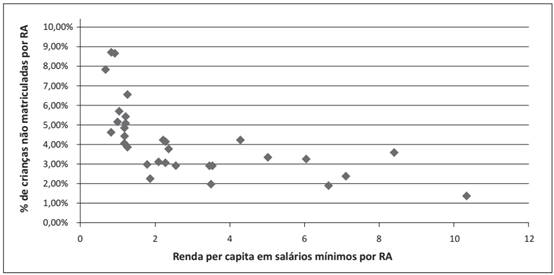

Outra observação é que a maior concentração de crianças fora da escola está entre as RAs de menor poder aquisitivo, especialmente aquelas com renda per capita de até dois salários mínimos. Já o número de crianças fora da Educação Infantil nas RAs de renda média e alta varia entre 1,5% a 4% 14aproximadamente, conforme mostramos no Gráfico 1.

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em Distrito Federal (2016).

Gráfico 1 Distribuição da porcentagem de crianças entre 0 e 6 anos fora da rede educacional do DF em relação à renda per capita das RAs em salários mínimos

É importante destacar, contudo, que os diversos elementos e a complexidade que envolvem as dinâmicas sociais exigem uma leitura contextualizada desses dados. Assim, não se pode afirmar que a ausência ou a presença de crianças entre zero e seis anos em instituições educacionais está relacionada exclusivamente à renda, sendo necessária a realização de estudos que levem em consideração outros fatores e variáveis para a melhor compreensão desse processo. Apesar disso, entendemos que essas informações colaboram para a compreensão do percentual de crianças dessa faixa etária que não frequentam a Educação Infantil no DF, pela formulação de algumas hipóteses. Por exemplo, tendo em vista a baixa oferta de vagas nas instituições públicas de Educação Infantil, em especial para crianças entre zero e três anos, o problema se torna menos visível nas RAs de maior renda, uma vez que nestes espaços a rede privada aparece como uma alternativa viável.

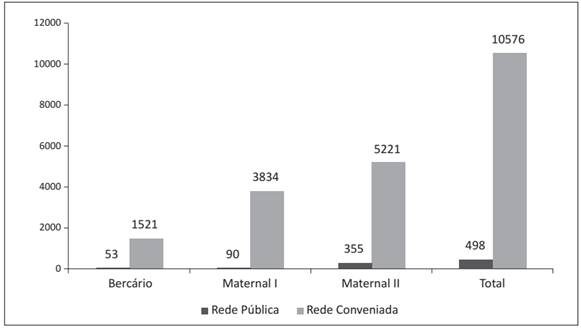

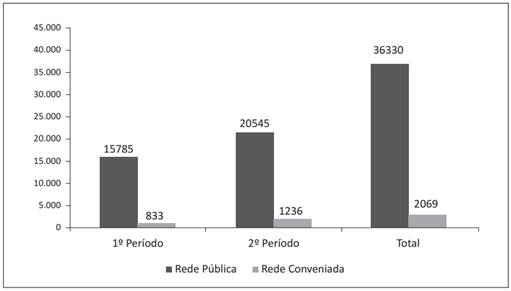

Observando os dados do censo educacional realizado pela Secretaria de Educação do DF em 2016 (DISTRITO FEDERAL, 2017a), outra informação que nos parece relevante refere-se ao número de matrículas em instituições públicas ou em instituições privadas conveniadas. Observamos que as vagas em creches15 são predominantemente ofertadas pelas redes conveniadas, sendo constatada uma relação inversa quando se trata de pré-escola.

No total, o número de matrículas em creches da rede privada/conveniada chegou a 10.576, enquanto na rede pública esse número foi de apenas 498. No caso da pré-escola, a rede pública contou com 36.330 matrículas, já a rede privada/conveniada foi responsável por 5.170 matrículas, conforme se observa nos Gráficos 2 e 3, apresentados a seguir.

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em DISTRITO FEDERAL (2017a).

Gráfico 2 Distribuição de matrículas na creche (0-3 anos) nas redes pública e particular/conveniada no DF

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em DISTRITO FEDERAL (2017a).

Gráfico 3 Distribuição de matrículas em pré-escola (4-5 anos) nas redes pública e particular/conveniada no DF

A análise dos dados nos permite afirmar que o direito constitucional à Educação Infantil tem sido, em alguma medida, negligenciado no DF, especialmente para as famílias com menor renda, i.e., com renda per capita de até dois salários mínimos. Igualmente, os relatórios da PDAD-DF realizada nos anos de 2015 e 2016 evidenciam a iniquidade do acesso à Educação Infantil, especialmente nas RAs com menor poder aquisitivo. Enquanto na RA I - Plano Piloto, o percentual de crianças de zero a seis anos fora da Educação Infantil não chega a 3%, na RA XXXI - Fercal esse número atinge 8,67%.

Outro fator que merece destaque refere-se ao alto número de matrículas na rede particular/conveniada, aquela que tem sido indicada, em diversos estudos, como a que oferece atendimento educacional com maiores prejuízos aos critérios de qualidade (CAMPOS; FÜLLGRAF; WIGGERS 2006; CAMPOS et al, 2011). Assim, a baixa qualidade das instituições destinadas às famílias de mais baixa renda parece ser uma realidade no DF, a exemplo do que ocorre no país:

...algumas das variáveis associadas a melhores resultados de qualidade referem-se a características socioeconômicas do bairro e da clientela atendida pela instituição, sugerindo que nem só o acesso é mais difícil para os segmentos de menor renda, mas também a qualidade da educação oferecida nas instituições localizadas nesses bairros tende a ser pior (CAMPOS et al, 2011, p. 47).

Utilizando como referência outras pesquisas sobre Educação Infantil realizadas no Brasil, é possível afirmar que, mesmo sendo atendidas no sistema educacional, crianças das regiões mais pobres têm maior probabilidade de sofrer as consequências da oferta de educação de baixa qualidade. Neste aspecto, o problema para as populações de menor renda não é apenas de acesso, mas também de qualidade (CAMPOS et al, 2011; CAMPOS, 2012).

Outro fator significativo frente à visível diferença entre as políticas adotadas para as pré-escolas e para as creches no DF é que pesquisas têm demonstrado que as creches apresentam maiores carências; já as pré-escolas contam com melhores condições em relação à formação de professoras, à infraestrutura, à organização da rotina, etc. (CAMPOS; FULLGRAF; WIGGERS 2006). Esses problemas tendem a ser acentuados quando a oferta de vagas é oferecida em creches do tipo conveniadas ou filantrópicas:

As creches, especialmente as comunitárias e conveniadas, geralmente apresentam maiores deficiências quanto ao prédio e aos equipamentos, nos aspectos de conforto, saneamento e adequação à faixa etária. As pré-escolas, de forma geral, contam com melhores condições, porém costumam ser restritivas quanto aos espaços para brincadeiras e atividades autônomas por parte das crianças (CAMPOS; FÜLLGRAF; WIGGERS 2006, p. 119).

Consideramos preocupante que mais de 90% das vagas ofertadas no DF para a primeira etapa da Educação Infantil (creche) sejam de instituições privadas conveniadas. Ao cotejar esses dados e informações com os registros e análises do desenvolvimento histórico das políticas para a infância no Brasil, observamos que, apesar dos avanços, ainda não podemos dizer que as políticas públicas chegam a todos da mesma maneira. Embora percebamos problemas de acesso à Educação Infantil para as crianças pertencentes às famílias de menor renda, para as crianças entre zero e três anos a questão pode ser ainda mais grave diante das políticas que vêm sendo adotadas para este segmento.

Estudos que tratam do panorama mais recente de acesso à creche indicam que, apesar da ampliação de acesso, persiste a adoção de políticas de cunho assistencialista. Para Coutinho (2017),

A identificação da não prioridade das crianças bem pequenas nas políticas educacionais e de uma concepção de educação em creche ainda como assistência explica as políticas alternativas, que muitas vezes têm sido prioridade para os governos (COUTINHO, 2017, p. 26).

Nestes termos, os dados discrepantes de acesso das crianças provenientes de famílias mais vulneráveis à Educação Infantil, bem como as diferenças nas ações públicas destinadas à faixa etária de zero a três anos em relação à de quatro e cinco anos no DF, estão circunscritas em um escopo mais amplo das ações voltadas para esse segmento no Brasil e que convergem para a acentuação de desigualdades. Em outros termos, as ações adotadas têm, em geral, menos qualidade, menos investimentos e a iniquidade como característica (CAMPOS, 2017; CAMPOS, 2012; COUTINHO, 2017; KRAMER, TOLEDO; BARROS, 2014; ROSEMBERG, 1999; ROSSETI-FERREIRA, RAMON; SILVA, 2002).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste artigo procuramos mostrar como tem funcionado o acesso à Educação Infantil no DF, em uma perspectiva sócio-histórica. Ao adotarmos tal abordagem, partimos do pressuposto de que o passado dialoga com o presente, uma vez que o fenômeno analisado não se encontra acabado, mas continua sendo produzido por nós, contemporaneamente. Assim, cabe indagar: o que esse exercício nos revelou sobre a problemática do acesso à Educação Infantil na capital federal? Que perspectivas esse estudo abre no sentido de alargamento do nosso olhar sobre essa questão?

De forma geral, dois pontos principais chamaram a atenção nas análises empreendidas a partir dos dados da PDAD (DISTRITO FEDERAL, 2016) e do Censo Educacional realizado pela Secretaria de Educação do DF (DISTRITO FEDERAL, 2017a): o número de crianças fora das instituições de Educação Infantil em relação à renda per capita das RAs que elas habitam e a distribuição das suas matrículas na rede pública ou na rede privada/conveniada por etapa da Educação Infantil (creche ou pré-escola).

O primeiro aspecto a ser levado em consideração relaciona-se à ideia de que as crianças em situação de maior vulnerabilidade são aquelas cujo direito à educação tem sido recorrentemente negligenciado. Essa afirmativa está baseada na constatação de que nessas regiões estão concentrados os maiores percentuais de crianças não atendidas em instituições educacionais. Outros estudos que apresentam resultados similares ressaltam que as diferenças nas condições de oferta da Educação Infantil estão diretamente associadas ao contexto das grandes desigualdades que subsistem no país. O segundo aspecto observado é o número significativo de crianças entre zero e seis anos matriculadas em instituições do tipo conveniadas, que historicamente têm sido reconhecidas no Brasil como de baixa qualidade.

Outra questão relevante a partir da reconstrução histórica da Educação Infantil no DF e somada às condições de oferta atuais é que a pré-escola, e também a creche, não foi prioridade nas políticas educacionais. Além de pouca referência na legislação, é evidente a opção por políticas de menor custo e a consequente priorização de oferta de matrículas na rede particular/conveniada, sem que se garanta o acompanhamento de critérios de qualidade. Os dados aqui discutidos mostram que, embora tenha ocorrido uma grande expansão do sistema de Educação Infantil no país, incluindo o DF, há indícios de que a ampliação de vagas esteja centrada apenas nos aspectos quantitativos e não necessariamente relacionados à qualidade.

Partindo do pressuposto de que a compreensão da realidade atual é também consequência das ações realizadas em um determinado tempo e espaço históricos, é possível afirmar que vivemos em uma sociedade estratificada e marcada por abismos sociais que se atualizam na organização dos sistemas educacionais. Assim, essa breve análise relacionada às condições de acesso/oferta à Educação Infantil no DF sugere que as ações públicas direcionadas à infância ainda são caracterizadas pela ambivalência presente na história das políticas para a infância no Brasil.

Concluímos este artigo ressaltando a necessidade de prio-rização de ações e políticas educativas, especialmente, voltadas às crianças e famílias que estejam em situação de maior vulnerabilidade. Embora não se negue os avanços significativos ao longo da história, há indicativos de que os problemas relacionados à qualidade ainda persistem, especialmente para os grupos que têm sido socialmente excluídos na capital do país.

texto em

texto em