1 Introducción

En la actualidad, la Educación Superior (ES) es un tema social prioritario por la relevancia que tiene la formación terciaria en mejorar el bienestar social en comparación con los niveles educativos más bajos. La Ley General de Educación Superior mexicana – LGES (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2021) garantiza el derecho a la ES, compromiso adquirido por el gobierno desde 2019 para crear más iniciativas que contribuyan al desarrollo social, científico y tecnológico.

Desde esta perspectiva, la gobernanza universitaria es un instrumento estratégico que permite el equilibrio de la relación entre los diversos actores en la búsqueda de un eficaz desempeño de la institución, así como una mejor calidad de la Educación y del bienestar social, ya que mejorar la calidad de la ES conlleva beneficios importantes para el avance social.

La United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – Unesco (2021) delega la responsabilidad del desarrollo social en la Educación, por lo que es relevante el contexto de la Educación Pública para este estudio. En México, las Universidades son responsables de formar profesionales con pensamiento crítico, capaces de resolver los problemas sociales e impulsar el 74% de las investigaciones científicas, siendo el principal aporte en desarrollo de nuevo conocimiento. Por lo tanto, aplicar un nuevo modelo que involucre en la toma de decisiones a todos los actores del Estado es pertinente para fortalecer el desempeño de estas instituciones.

Partiendo de este contexto, la falta de una cultura organizacional (CO) enfocada en mejorar la calidad de la Educación, el financiamiento y la falta de procesos eficientes de gestión del conocimiento (GC) afectarían el desempeño de las universidades públicas estatales (UPE) mexicanas; por tal motivo, la motivación principal de este estudio es demostrar mediante la opinión de 26 expertos en calidad educativa que estos factores mejoran su desempeño y colaborar en el cumplimiento del objetivo 4 de la Agenda del Desarrollo Sostenible 2030 de garantizar una Educación de calidad e igualitaria.

Asimismo, la literatura científica evidencia que la CO, el financiamiento FI y la GC poseen aspectos esenciales que, al potencializarlos, permite mejorar gradualmente la calidad educativa, y se presenta como una alternativa viable para mejorar su desempeño, considerando que los presupuestos de la mayoría de las universidades son insuficientes para lograr su plan estratégico global.

2 Marco teórico

El Desempeño es el cumplimiento de una función, deber o profesión de los individuos de una institución a través de los valores, el conocimiento y las habilidades, que, a su vez, interactúan en un ambiente específico para el cumplimiento efectivo de los objetivos previamente establecidos, y que incide en la calidad de cada proceso de la institución (Guerrero-Vega, Flores-Montes, 2023). Por su parte, Castillo Montemayor, Álvarez Medina y Ochoa Jiménez (2016) definen el desempeño institucional (DI) como el resultado de las acciones encaminadas al trabajo como consecuencia directa de la habilidad de los empleados y su motivación para realizar sus funciones.

En México existe el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior – Copaes (2016), que se dedica a supervisar a las instituciones que ofrecen programas educativos en este país. Su metodología de evaluación se basa en un enfoque sistémico que considera las categorías de docencia, investigación, estudiantes, gestión financiera e infraestructura. A su vez, otras organizaciones de Latinoamérica ratifican la utilización de estos componentes como parte esencial para medir el desempeño en las universidades, como el Consejo Nacional de Acreditación de Colombia – CNA (2021) y el Sistema Nacional de Evaluación de la ES de Brasil – Sinaes (Instituto Nacional de Estudos e Investigações Educacionais Anísio Teixeira, 2004).

Por otro lado, esta investigación considera como fundamento del DI la perspectiva de la teoría organizacional, ya que estudia a las instituciones desde el diseño de la estructura intencional y formalizada de las funciones, así como los recursos financieros y tecnológicos que generan beneficios para la sociedad (Universidade Nacional Autônoma do México, 2006). A su vez, es un campo de estudio que se enfoca en la estructura, el comportamiento y el desempeño de las organizaciones. En el contexto de las instituciones académicas, esta teoría encaja perfectamente con la visión de las organizaciones de evaluación del desempeño mencionadas anteriormente.

Desde esta perspectiva, Denison y Mishra (1995), la CO está vinculada con el DI. Según esta teoría, una cultura caracterizada por el alto involucramiento, la consistencia, la adaptabilidad y la misión mejora el desempeño. Este modelo, adaptado al español por Bonavia, Prado y García-Hernández (2010), ha demostrado ser efectivo en diversas organizaciones tanto públicas como privadas, y en el contexto educativo, ayudando a reducir las diferencias entre estas organizaciones.

Desde los años 60, han existido contribuciones que buscan explicar la CO y han servido de base para que las nuevas investigaciones analicen el comportamiento de este fenómeno en diversos contextos, como las teorías de Athos y Pascale (1981) o Hofstede (1984), que se enfocan principalmente a explicar la cultura interna en las organizaciones. Otra teoría interesante es la de Schein y Schein (2019), que propone entender la cultura a partir de las relaciones humanas, planteando que puede ser estudiada en todas las áreas de vida de grupos particulares y que existen patrones en el comportamiento de los individuos capaces de crear una misma perspectiva institucional que influya en la conducta grupal.

Otra teoría destacada es la de Nonaka y Takeuchi (1995) sobre la Creación de Conocimiento Organizacional, describiendo al conocimiento como un factor relevante en el desempeño de las instituciones de Educación Superior (IES). Esta teoría enfatiza la importancia de métodos y herramientas que fortalecen el capital intelectual, permitiendo enfrentar desafíos internos y externos. Además, resalta la capacidad de Crear, Transferir y Aplicar conocimiento en los equipos de trabajo, lo que mejora la eficiencia administrativa con el apoyo de tecnologías de la información que propician el aprovechamiento del capital intelectual (Hoz Freyle, Carrillo Rincón, Gómez Flórez, 2012).

Aun qué algunas difieren en la forma de medir la GC, se encontró evidencia que el modelo es idóneo para las IES de nuestra región, así como, su pertinencia por el enfoque en DI que brindan los autores (Cuadrado-Barreto, 2020). En este sentido, la CO es un proceso que proporciona los elementos necesarios para buscar, codificar, digitalizar y difundir las ideas entre individuos o colectivos. El objetivo principal de esta teoría es proporcionar un mecanismo que utilice el conocimiento actual (tácito) para el desarrollo de los individuos y la institución (explícito) (Farfán Buitrago, Garzón Castrillón, 2006).

En sí, la GC no es solo un factor más dentro de la efectividad organizacional, sino que actúa como un mecanismo mediador entre los diversos factores organizacionales y la efectividad. Para Zhang y Zhu (2012), la literatura existente muestra una relación positiva entre la CO y la GC, lo que se vincula a factores como la capacidad de transferencia de conocimientos, interpretar nueva información entre unidades; la participación dentro de las organizaciones para facilitar los procesos de innovación; y, finalmente, la visión influye en la GC tipo (p. 765).

Conchado Peiró, Carot Sierra, Vázquez Barrachina,y Hönow (2013) revisan el estado actual de la relación entre la CO en IES y el DI. El análisis se centró en 63 documentos y se encontró que la mayoría de los estudios en el campo de la GC en las IES se centran en tres áreas: la identificación y gestión de los activos de conocimiento, el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en la GC y la relación entre la GC y el aprendizaje organizacional (Baltodano-García, Leyva-Cordero, 2024). También se identificaron otros factores, como el apoyo al liderazgo, la CO y la participación de las personas. Sugieren que las IES deben adoptar un enfoque holístico de la GC, que implica desarrollar una estrategia para gestionar el conocimiento, crear una CO de apoyo y utilizar tecnologías apropiadas (Leyva-Cordero, 2024).

Otra perspectiva la brindan Bok (2003), Slaughter y Rhoades (2004) sobre el financiamiento otorgado a las universidades públicas, ya que permite que estas ofrezcan programas educativos asequibles y asequibles para un mayor número de estudiantes. El acceso equitativo a la Educación es preciso para fomentar la movilidad social, brindando oportunidades a personas de diferentes orígenes y circunstancias económicas. El financiamiento estatal es esencial para mejorar la calidad educativa de las universidades, permitiendo contratar profesores calificados, mejorar la infraestructura, actualizar equipos y laboratorios, y promover la investigación y el desarrollo académico.

En consecuencia, las universidades son clave en la generación de conocimiento, el desarrollo económico y social, y la formación de capital humano altamente capacitado. El financiamiento estatal les permite contratar personal, apoyar la industria local, fomentar el emprendimiento, colaborar con empresas e instituciones en la resolución de problemas, el desarrollo de investigación y la transferencia de conocimiento, impulsando la innovación y la competitividad del país.

3 El desempeño en las clasificaciones internacionales

Las instituciones públicas estatales mexicanas representan el 59% de las universidades mexicanas evaluadas en la clasificación de SCImago (Scimago Research Group, 2022); es decir, 29 de las 35 entidades reconocidas por la Secretaría de Educación (Mexico, 2022) desde esta categoría. En su mayoría han incrementado de posición desde 2017 a la edición del año 2022, cuando se esperaría un decremento de posición. Carnegie (2012) sugiere que en sus inicios las clasificaciones internacionales fueron creadas para medir la efectividad de las IES.

La comunidad internacional considera que las instituciones ubicadas en los niveles más altos tienen mejor calidad en los aspectos de docencia e investigación en comparación con las evaluadas en los niveles más bajos. Por esta razón, es necesario indagar sobre los aspectos que deben mejorarse internamente en las universidades con base en los criterios de evaluación que impacten en los indicadores reconocidos en el ámbito académico como referentes de calidad.

Considerando que las instituciones desmejoran los aspectos de calidad en comparación con otras, es importante estudiar los aspectos que posibiliten mejorar el desempeño de estas universidades para impactar en su calidad. Por tal motivo, se propone estudiar la problemática desde las teorías que abonen a mejorar el DI; en este caso, la teoría organizacional estudia a las instituciones desde el diseño de la estructura intencional y formalizada de las funciones y recursos financieros y tecnológicos que generan beneficios para la sociedad (Universidade Nacional Autônoma do México, 2006).

4 Método

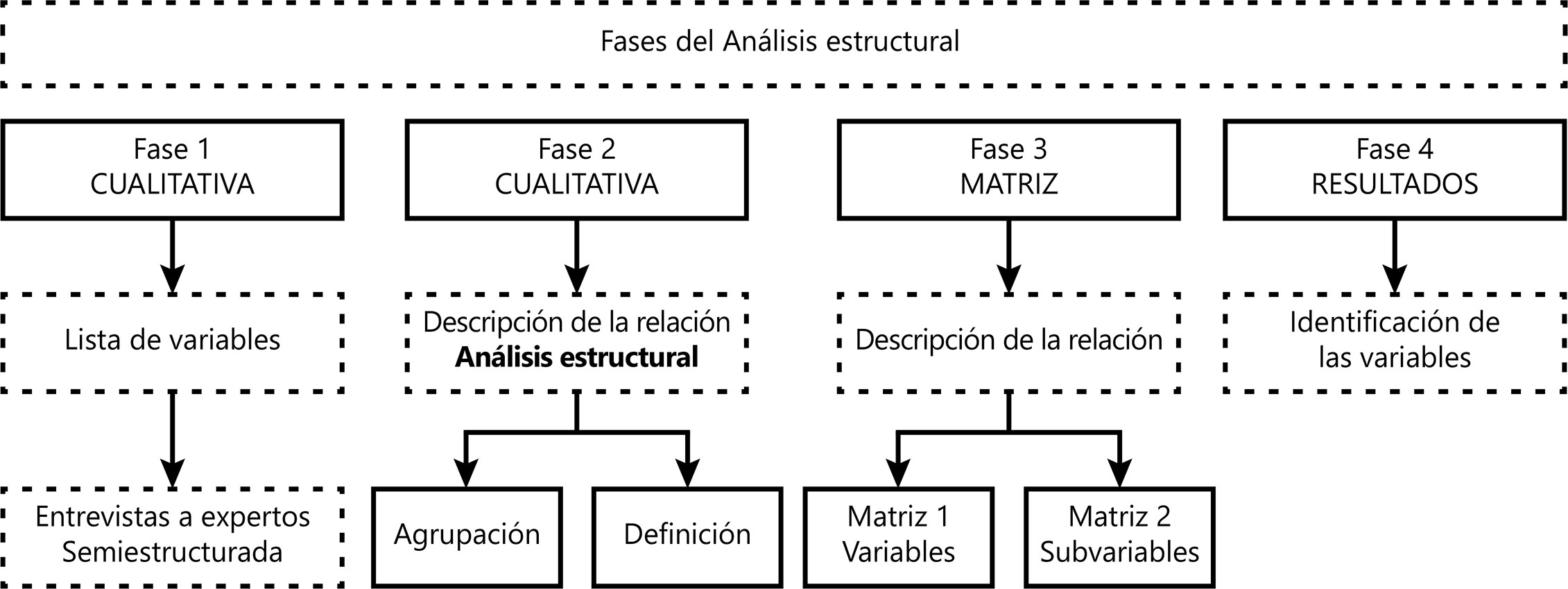

Esta investigación es cualitativa y está orientada a la descripción del fenómeno desde la experiencia y perspectiva de los expertos. El principal objetivo es identificar los factores esenciales para un óptimo desempeño de las IES públicas mexicanas. En tal sentido, la fase cualitativa pretende confirmar empíricamente las variables que tienen impactos positivos en el desempeño; seguidamente, se realiza el análisis de fase anterior, el cual sirve de insumo para definir las variables y agruparlas en categorías; posteriormente, se crea una matriz en la que se describe la relación que ejerce cada variable con otros dos grupos de expertos. Un grupo determina el nivel de influencia que tiene una variable en comparación con otra. El otro grupo determina el nivel de influencia que tienen las subvariables por categoría en comparación con otras subvariables. Finalmente, se muestran las variables y la jerarquización de las conforme a la relación con otras variables (directas, indirectas y potenciales). En la Figura 1 se muestra la secuencia de las fases.

Fuente: Elaboración propia con información de Bryman (2012) y Núñez Moscoso (2017)

Figura 1 Modelo de la investigación

4.1 Participantes

(F1): Con la finalidad de cumplir con el perfil deseado para esta investigación, se seleccionaron seis expertos utilizando una muestra intencional por criterio, ya que las unidades en análisis fueron seleccionadas en función de criterios a conveniencia, como el conocimiento y experiencia en la problemática. Conforme a Ellis (2021), la selección de participantes de manera intencional da pauta para implementar un muestreo deliberado. En este sentido, el 66% de los participantes en esta etapa fueron mujeres, el restante 34%, hombres. Todos tenían grados de doctorado y pertenecían a los países de Colombia, Nicaragua, México y Venezuela.

(F3) En la fase tres intervinieron dos grupos adicionales de expertos. El primero se dedicó a validar el nivel de influencia de las variables generales identificadas en la F1. Para ello, se contó con la participación de 12 expertos provenientes de los países de Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y México, donde el 42% fueron mujeres y 58% hombres y provenían de 9 instituciones de Educación pública. El segundo grupo estuvo conformado por ocho expertos, 50% mujeres y 50% hombres de Brasil, Colombia, Cuba, Nicaragua y México (Tabla 1).

4.2 Instrumentos de recolección de opinión de expertos

Durante el proceso de entrevistas a los expertos se les preguntó sobre los factores que consideraban importantes para un correcto DI. Las palabras claves fueron procesadas y clasificadas para asociar los elementos a una dimensión. También, cada palabra se contrarrestó con la teoría planteada para que la clasificación tuviera un fundamento científico. En la Tabla 2 a continuación se ven reflejadas las categorías y el resultado de este proceso, un total de cinco grandes dimensiones.

Tabla 2 Identificación de variables conforme a expertos

| Código | Factor en estudio | Palabras Asociadas |

|---|---|---|

| CO | Cultura organizacional | Valores, visión, misión, liderazgos, participación, trabajo en equipo, sentido de pertenencia, aprendizaje organizacional |

| GC | Gestión del conocimiento | Crear, identificar el conocimiento, sistematizar las experiencias, análisis y toma de decisiones, diseminación de conocimiento, redes de relaciones, indicadores periódicos, visibilidad de la información, bases de datos, almacenamiento. |

| PRE | Financiamiento | Financiamiento, presupuesto en investigación, distribución del presupuesto, recursos financieros. |

| CA | Cultura de autoevaluación | Autoevaluación, cultura de calidad, cultura de autoevaluación, Autoevaluación, proceso de autoevaluación, cultura tradicional para incentivar la mejora. |

| DI | Desempeño institucional | Autoevaluación, investigación, docencia, infraestructura de calidad, gestión financiera, revistas científicas, publicaciones científicas, inscritos, egresados, patentes, titulados, internacionalización, inserción laboral, SIN, citas, proyectos de investigación científica, Programa de Mejoramiento al Profesorado, Sistema Nacional de Investigadores, calidad de las publicaciones, revistas indexadas |

Fuente: Elaboración propia (2024)

A partir de la opinión de los expertos y el marco teórico de esta investigación, se seleccionaron las variables y subvariables asociados el desempeño de las IES, las cuales se muestran a continuación (Tabla 3).

Tabla 3 Sustento de variables consideradas en el estudio

| Variable | Autores relevantes | Clasificación | Modelos y teorías |

|---|---|---|---|

| Gestión del conocimiento | Creación del conocimiento (adquisición; difusión e interpretación); Transferencia y Almacenamiento. Aplicación del conocimiento (trabajo en equipo, apropiación y compromiso). | Teorías y modelo | Nokata y Takeuchi (1995); Cuadrado-Barreto (2020) |

| Financiamiento | Institucional y proyectos de investigación científica | Federal y Estatal | |

| Cultura Organizacional | Participación (empoderamiento; trabajo en equipo; desarrollo de capacidades); Consistencia (valores centrales, acuerdo, coordinación e integración); Misión (dirección y propósitos estratégicos; metas y objetivos; visión). | Teorías y modelo | Denison y Mishra (1987); Bonavia, Prado y García-Hernández (2010) |

| Cultura de Autoevaluación | Personas (políticas y estrategias, personas y recursos y alianzas) y Procesos (mide los resultados personales, sociales y claves). | Modelo | Modelo de la European Foundation for Quality Management (EFQM) (1999) |

| Desempeño Institucional | Docencia; Estudiantes; Investigación; Extensión; Vinculación; Infraestructura; Financiamiento. | Metodología | Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (2016); Consejo Nacional de Acreditación (2021); CONEAU (2016); SINAES (Instituto Nacional de Estudos e Investigações Educacionais Anísio Teixeira, 2004) |

Fuente: Elaboración propia (2024)

Posteriormente, se elaboró un análisis estructural como herramienta para reflexionar sobre las variables influyentes y dependientes esenciales involucradas en el sistema (Godet, 2000), que utiliza una matriz para que los expertos seleccionen las variables con mayor impacto en la problemática (Leyva-Cordero, Ganga, Tamez, 2017). En este sentido, cada experto podrá cuestionarse de forma inductiva si existe una relación de influencia entre la variable n del eje vertical y la variable n+1 del eje horizontal de la matriz (Tabla 4, 5). Conforme al plano de influencia y dependencia de Godet (2000), es posible utilizar los siguientes niveles para ambos ejes:

Tabla 4 Matriz 1 del nivel de influencia de las variables

| 1. GEST_CC | 2. PRES_INS | 3. CULT_ORG | 4. CULT_AUTE | 5. DES_INST | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1. GEST_CC | |||||

| 2. PRES_INS | |||||

| 3. CULT_ORG | |||||

| 4. CULT_AUTE | |||||

| 5. DES_INST |

Fuente: elaboración propia con base en el modelo de Godet (2000)

Tabla 5 Variables principales y su codificación

| Dimensiones | Codificación | Definición de la dimensión |

|---|---|---|

| Gestión del conocimiento | GEST_CC | Es la forma de proporcionar a las organizaciones los métodos, técnicas y herramientas para robustecer el capital intelectual; a su vez, es la capacidad de crear, transferir y aplicar el conocimiento individual a los equipos de trabajo. |

| Presupuesto Institucional | PRES_INS | Analiza el presupuesto Federal y Estatal asignado para la institución, así como el subsidio medio por estudiante y el presupuesto para los proyectos de investigación científica. |

| Cultura Organizacional | CULT_ORG | Es una serie de creencias, valores y principios fundamentales que son compartidos por un grupo de personas y que influyen en el comportamiento colectivo de quienes integran una institución. Esta tiene efectos positivos si existe altos niveles de participación, buenos liderazgos y consistencia. |

| Cultura de Autoevaluación | CULT_AUTE | Es un proceso cuyos resultados deben presentarse ante los distintos actores sociales para demostrar eficiencia, brindar seguridad e incentivar el mejoramiento continuo institucional. |

| Desempeño Institucional | DES_INST | Es el resultado de las acciones encaminadas al trabajo, que son consecuencia directa de la habilidad y la motivación de los empleados para realizar sus funciones. |

Fuente: Elaboración propia con base en las teorías, modelo y metodologías analizadas para seleccionar las variables (2024)

Intensa: el grado más fuerte de relación nivel 3.

Media: grado medio de relación nivel 2.

Leve: poca relación con grado nivel 1.

Sin influencia: grado nivel 0.

P: variables potenciales para el futuro.

En el segundo momento, los expertos evaluarán el nivel de influencia de las subdimensiones de las variables expuestas en la tabla anterior. En la Tabla 6 se muestra el detalle de las definiciones de cada subdimensión, su codificación y el tema al que pertenece.

Tabla 6 Subdimensiones para la evaluación de expertos

| Dimensiones | Codificación | Definición de la dimensión | Tema |

|---|---|---|---|

| Creación de conocimiento | GC_CREA | Es un proceso social que se desarrolla mediante la interacción entre individuos en un contexto físico o virtual. | GC |

| Transferencia y almacenamiento de conocimiento | GC_TRAN | Promueve de manera física o digital la distribución de propuestas, mejores prácticas, el desarrollo de habilidades y la adquisición de forma libre el conocimiento. | |

| Aplicación y uso de conocimiento | GC_APLI | Ejecuta el desarrollo de las funciones universitarias y el uso del conocimiento como parte de la búsqueda de soluciones de los trabajadores a los problemas presentados en la frontera de la ciencia del conocimiento. | |

| Financiamiento Estatal | PRE_EST | Apoyo financiero que reciben las universidades por parte del gobierno estatal. | Presupuesto |

| Financiamiento Federal | PRE_FED | Apoyo financiero que reciben las universidades por parte del gobierno federal. | |

| Presupuesto de investigación | PRE_INV | Fondos destinados para proyectos de investigación científica. | |

| Subsidio medio por estudiante | PRE_SUB | Mide la cantidad promedio que se asigna a cada estudiante inscrito en la institución. | |

| Participación | CO_PART | Es un proceso de generación de compromiso, sentido de pertenencia y de fomentar la responsabilidad. | CO |

| Consistencia | CO_CONST | Es todo lo relacionado con la instalación de sistemas, estructuras y procesos. | |

| Liderazgo | CO_LIDER | Es todo lo relacionado con proporcionar dirección, propósito y un modelo de desarrollo. | |

| Autoevaluación de los recursos Recursos Humano | AE_RRHH | Es la evaluación recurrente de los equipos directivos que deben liderar los procesos de mejora continua. | CA |

| Autoevaluación de los Procesos | AE_PROC | Es la evaluación del diseño y gestión de los procesos implantados en la organización, su análisis y la forma en que se orientan a las necesidades. | |

| Docencia | DI_DOCE | Son la distribución de docentes, nacionales e internacionales, investigadores y cuerpos académicos institucionales. | DI |

| Egresados | DI_EGRE | Mide la cantidad de títulos y egresados anuales, así como la inserción laboral. | |

| Investigación | DI_INVE | Mide la cantidad de redes de investigación, la generación de patentes, tesis, artículos, medios de difusión de la ciencia y las citas. | |

| Infraestructura | DI_INFR | Evalúan las condiciones físicas de la institución más importantes para el óptimo desempeño de las labores. |

Fuente: Elaboración propia (2024)

5 Análisis de Resultados

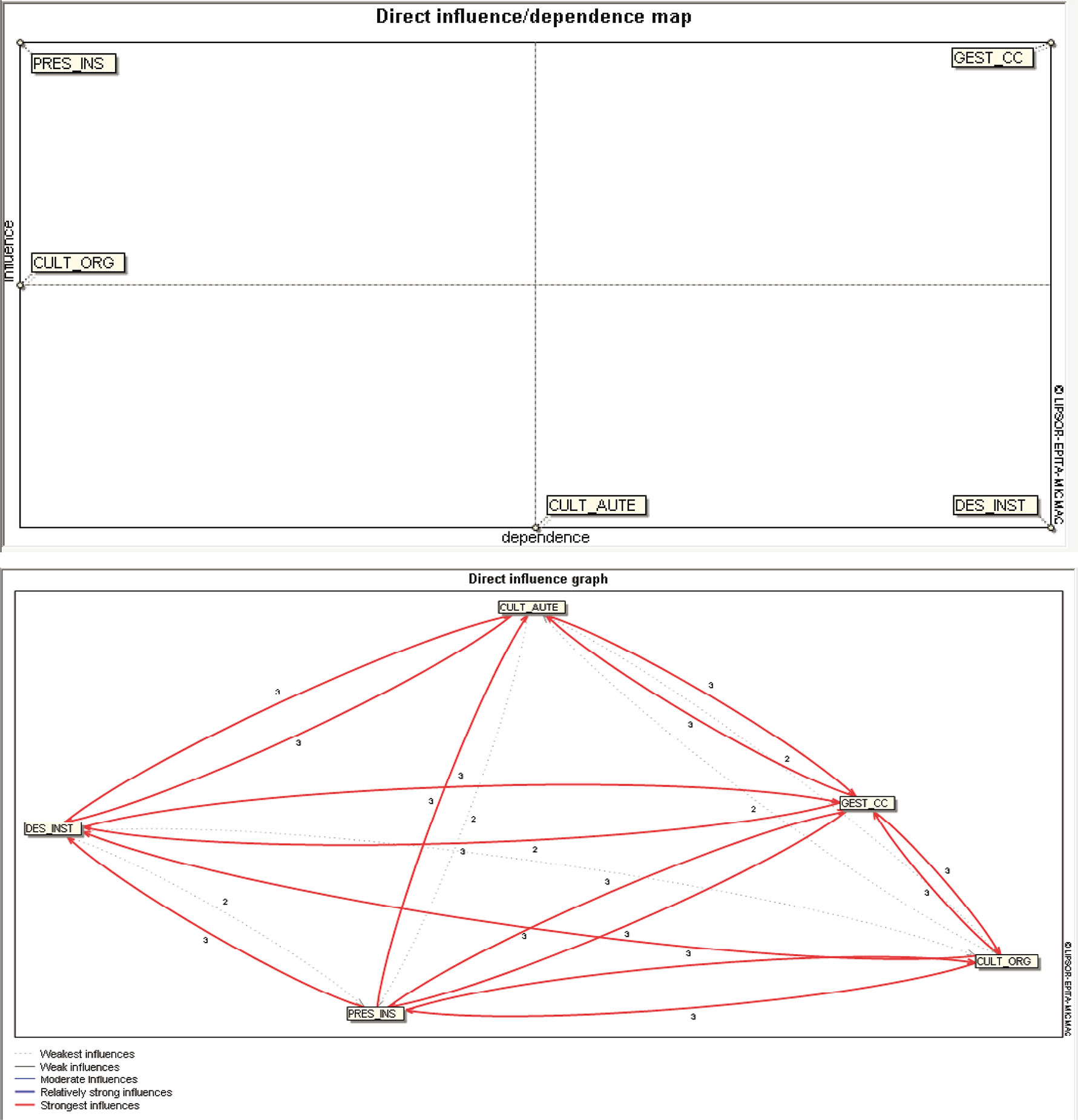

En una primera fase, se evaluó la influencia y dependencia de las dimensiones globales mediante la participación de doce expertos adicionales a la fase exploratoria. A través del algoritmo de la matriz MICMAC, se determinó el valor estratégico de cada variable, identificando cuatro elementos clave en el sistema. Destaca el presupuesto institucional como la variable de mayor impacto, ya que influye en el desempeño docente, la investigación y la infraestructura universitaria. La LGED (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2021) establece que el Estado debe financiar la Educación pública y aumentar anualmente el gasto en investigación y desarrollo, por lo que es necesario analizar si los montos asignados por la federación y los estados son suficientes para cumplir estos objetivos (Figura 2).

Fuente: Ilustración resultante del programa LIPSOR MICMAC (2024)

Figura 2 Clasificación de variables

La CO se sitúa con un nivel de influencia medio; esto indica que en las universidades su impacto se refleja en varios aspectos claves para el desempeño de la institución. Una CO sólida y compartida promueve la cohesión y alineación entre profesores, personal administrativo y estudiantes, al trabajar juntos hacia una visión común. Lo anterior facilita la colaboración, la comunicación efectiva y el trabajo en equipo para mejorar el desempeño general de la institución; en este sentido, la universidad debe estar preparada para abordar nuevos desafíos, adoptar cambios tecnológicos y adaptarse a las necesidades cambiantes de los estudiantes y de la sociedad.

Por otra parte, la GC es una variable clave para el DI porque impulsa los cambios y fomenta la renovación del conocimiento que se transmite a través de los docentes. Las universidades deben proveer a la sociedad mecanismos que promuevan la innovación en los campos científicos, por lo fundamental que es para el crecimiento social. Las universidades deben potenciar y aprovechar la digitalización, la inteligencia artificial, la Bigdata, entre otras tecnologías, como estrategia que brinda un mayor desarrollo y bienestar social. Por último, la variable cultura de autoevaluación CA, que es un mecanismo para identificar fortalezas y debilidades para verificar el cumplimiento de los objetivos de las universidades (Cancino, Schmal, 2014), se situó como una variable autónoma porque tiene un impacto significativo en otras variables del sistema, pero no es influenciada por ninguna otra variable del sistema. En otras palabras, su comportamiento y cambios no dependen de las demás variables consideradas en el análisis. El analizar esta variable, se comprende cómo la evaluación de las personas o los procesos de una universidad pueden afectar el desempeño y cuáles son sus implicaciones en las variables dependientes e intermedias del sistema en estudio.

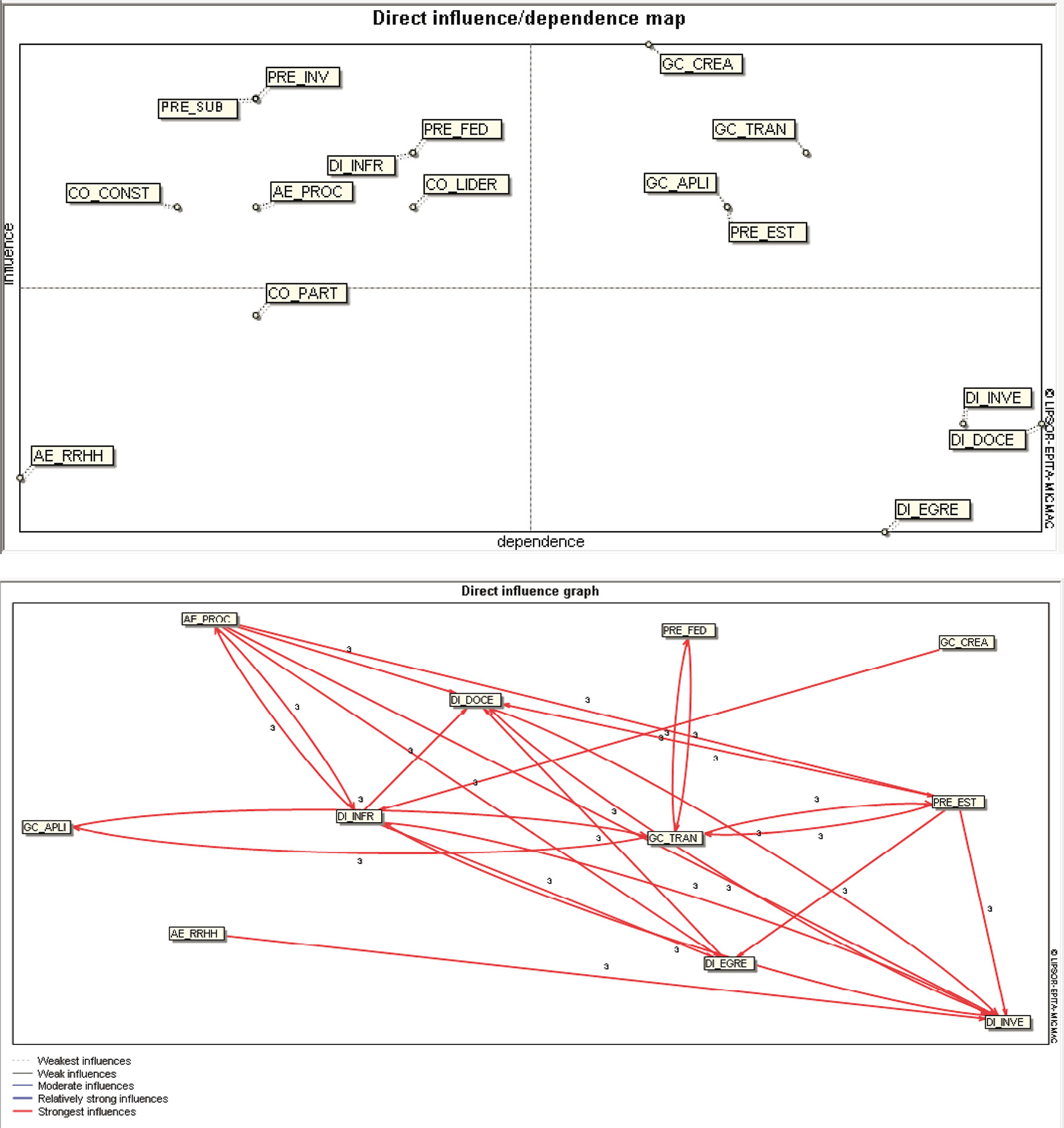

En el análisis de los componentes de las variables, se identificaron subdimensiones clave dentro del sistema propuesto. La variable GC se ubicó en el cuadrante superior derecho, indicando su importancia central para el sistema, lo que también se reflejó en las subdimensiones de creación, transferencia y aplicación, que fueron consideradas componentes esenciales. Las subdimensiones de investigación, docencia y egresados relacionadas con el DI se clasificaron como dependientes, ya que su comportamiento está influenciado por otras variables. Por otro lado, la infraestructura universitaria fue valorada como un componente determinante. En cuanto al presupuesto, las variables de subsidio por estudiante, presupuesto de investigación y financiamiento federal fueron posicionadas en el cuadrante izquierdo superior, destacando su influencia en el sistema. Finalmente, el presupuesto estatal se identificó como un componente clave, pues en varios estados representa el 50% del financiamiento total de las universidades públicas mexicanas.

En relación con los componentes de la CO, se dividieron alrededor del centro de los dos cuadrantes izquierdos con tendencia ascendente; es decir, predominaron como dimensiones influyentes en el sistema (Figura 3). Entre estos se destacan los siguientes:

Fuente: Ilustración resultante del programa LIPSOR MICMAC (2024)

Figura 3 Subdimensiones del sistema

El liderazgo en universidades públicas es crucial para establecer una visión estratégica que guíe el desempeño académico y de investigación. Abarca la toma de decisiones clave, la asignación de recursos, la promoción de la investigación de calidad, el desarrollo de la oferta académica y el establecimiento de alianzas y mejoras en la infraestructura universitaria.

La consistencia es esencial para la articulación de las universidades públicas, proporcionando estabilidad y coherencia en todas las áreas institucionales. Esto implica procedimientos claros y equitativos en aspectos como la gestión estudiantil, evaluación, recursos humanos y la asignación financiera, lo que favorece una cultura institucional sólida y un sentido de pertenencia en la comunidad universitaria.

La participación fomenta la colaboración y el empoderamiento en la comunidad universitaria. Permite que los miembros, incluidos los estudiantes, académicos y personal administrativo, expresen sus preocupaciones e intereses, lo que asegura que sus voces sean consideradas en la toma de decisiones. Además, promueve habilidades de pensamiento crítico, compromiso cívico y conciencia social.

Finalmente, la CA se dividió en dos componentes considerados como importantes por los expertos. Primeramente, la cultura de autoevaluación del recurso humano se refiere a la práctica de evaluar al personal académico y administrativo de manera regular y sistemática en relación con sus habilidades, desempeño y desarrollo profesional. Esta cultura fomenta la responsabilidad individual, el crecimiento personal y la mejora continua dentro de la organización. También, proporciona la oportunidad de evaluar su propio desempeño en relación con los objetivos y estándares establecidos. Al reflexionar sobre su trabajo y sus resultados, los empleados pueden identificar áreas en las que pueden mejorar, tomar medidas correctivas y aprender de sus experiencias.

La CA de procesos se refiere a la práctica de que una organización examine y evalúe sus propios procesos de manera regular y sistemática para identificar áreas de mejora, eficiencia y efectividad. Esta cultura fomenta la búsqueda de la excelencia operativa y la mejora continua dentro de la organización y ayuda a garantizar que los procesos operativos estén alineados con los objetivos estratégicos de la organización de manera efectiva con los resultados esperados. En consecuencia, al evaluar los procesos, se pueden implementar controles y medidas de calidad para asegurar la consistencia en la entrega y minimizar los errores o defectos (Figura 4).

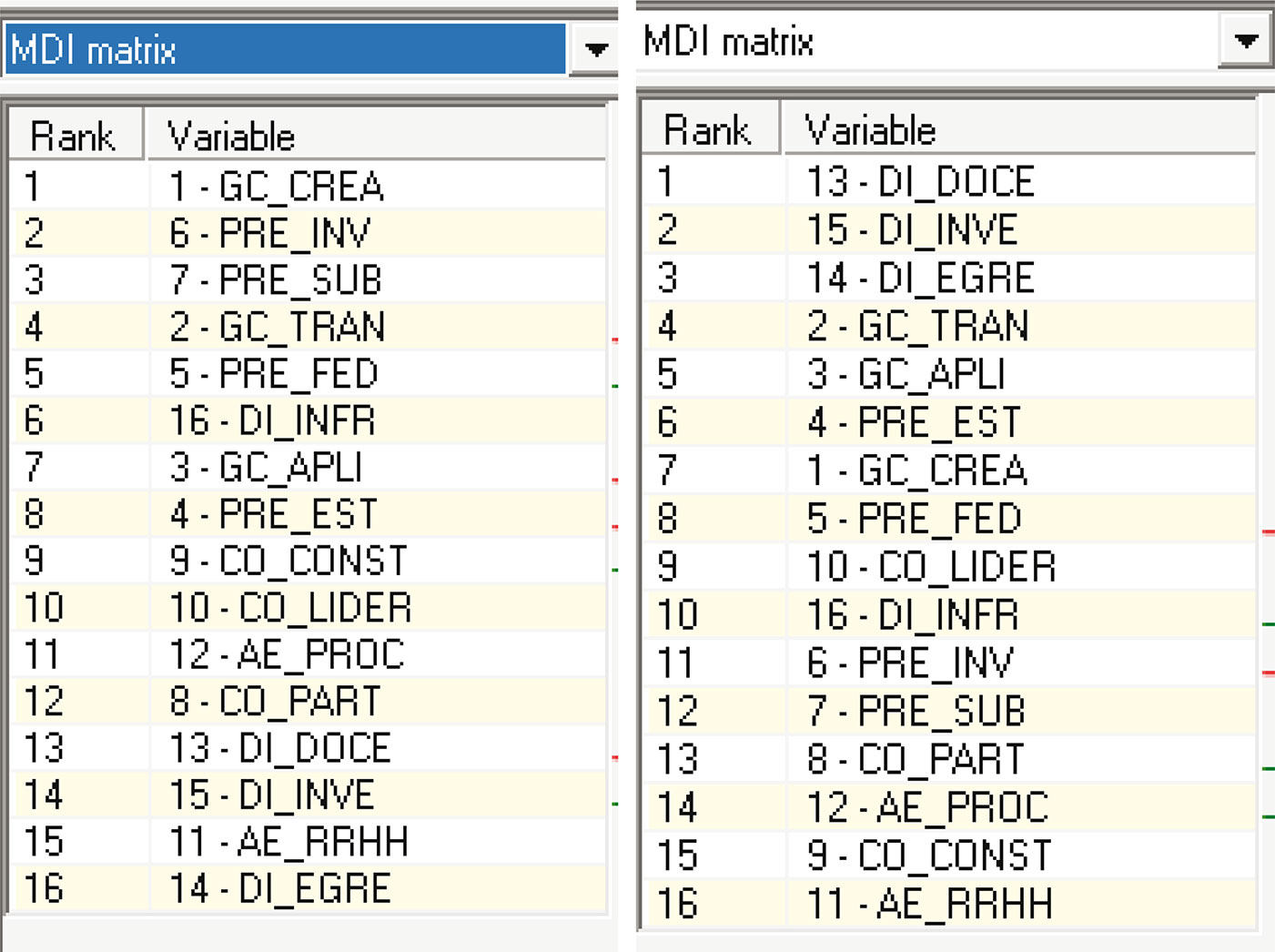

Fuente: Ilustración resultante del programa LIPSOR MICMAC (2024)

Figura 4 Lista de variables según su influencia directa (MDI) y dependencia (MDI)

Esta lista de variables está organizada de acuerdo con su influencia y dependencia en el sistema. El lado derecho muestra la clasificación de la matriz conforme al nivel de importancia en la escala de influencia que tiene una variable en el sistema, fundamentada en la opinión del conjunto de expertos. Además, se destaca que la creación o renovación del conocimiento y el presupuesto destinado a la investigación son considerados prioritarios para el DI. Según los expertos, si estas variables no se implementan adecuadamente, pueden tener un impacto significativo en todo el sistema.

6 Conclusiones

Una vez analizado el comportamiento de las variables que inciden en el DI, se observa que la GC es la que tiene mayor influencia sobre este. Conforme a su definición, esta variable establece la forma en que la universidad adquiere, crea, comparte y utiliza el conocimiento para desarrollar los objetivos. Desde un enfoque estratégico, las autoridades utilizan el conocimiento existente para fomentar el crecimiento y desarrollo continuo de la organización; en tal sentido, al tener acceso a la información y al conocimiento relevante, los miembros de la organización pueden tomar decisiones más informadas y acertadas. También es un mecanismo que fomenta la creación y la innovación al promover la generación de nuevas ideas y soluciones. Al compartir conocimiento y experiencias mediante instancias participativas, se pueden identificar oportunidades de mejora y desarrollar nuevas formas de abordar los desafíos institucionales. Dicho esto, al enfrentar los desafíos, la institución promueve las buenas prácticas y las lecciones aprendidas.

Por otra parte, la GC es una variable transversal en todos los procesos institucionales y se relaciona con el presupuesto, la cultura y la autoevaluación. En primera instancia, se puede influir en la asignación y gestión del presupuesto al tener una mejor comprensión de los conocimientos y competencias existentes en la organización; además, se pueden identificar áreas en las que es necesario invertir recursos para fortalecer y desarrollar capacidades institucionales. Además, puede ayudar a identificar oportunidades de optimización de recursos y a reducir costos al aprovechar el conocimiento y las mejores prácticas existentes en la organización. En la segunda instancia, Para que la GC sea efectiva requiere de una cultura que promueva el aprendizaje organizacional, la colaboración, valores institucionales fuertes y el uso de la información, lo que implica crear un entorno propicio que fomente la participación de todos los actores. Finalmente, la GC puede fortalecer la cultura de autoevaluación al proporcionar las herramientas y los mecanismos necesarios para recopilar y analizar información sobre el DI. También puede ayudar a definir los indicadores de desempeño y a establecer sistemas de seguimiento y retroalimentación, facilitando la reflexión y el aprendizaje.

Adicionalmente, se observan dos variables importantes para un adecuado DI: la CO y el presupuesto institucional. En el primer caso, resaltaron el componente de una cultura consistente, lo que implica que los valores, creencias, normas y comportamientos compartidos por los miembros de la universidad deben estar alineados con la misión, visión y objetivos estratégicos de la institución. Esto crea una base sólida para el alineamiento de los esfuerzos individuales y colectivos hacia los objetivos institucionales y, finalmente, contribuye a un mejor desempeño. También, el componente liderazgo desempeña un papel crucial en una universidad, ya que los directivos deben actuar como modelos a seguir, mostrando coherencia con los valores que promueven y los principios de la universidad para inspirar a los demás a cumplir con sus objetivos. En el segundo caso, los recursos financieros disponibles en la universidad, tanto estatal o federal, permiten a las universidades cumplir con su misión educativa, de investigación y servicio a la comunidad, ya que cubren los gastos operativos esenciales de una universidad, como el pago de salarios del personal docente y administrativo, mantenimiento de instalaciones, entre otros servicios. En tal sentido, un presupuesto adecuado y suficiente garantiza que la universidad pueda funcionar de manera eficiente. Por otro lado, el presupuesto contribuye directamente a la investigación científica en las universidades porque provee los recursos que se utilizan en equipos de laboratorio, procesos de difusión y el desarrollo de proyectos innovadores.

Con respecto a la variable con menor motricidad para la evolución del sistema, se encuentra la cultura de autoevaluación. Esta variable proporciona una base sólida para la mejora continua y la excelencia académica. En las universidades, se busca evaluar y mejorar su propio desempeño, el cual promueve la formación integral de las personas mediante el aprendizaje de los problemas reales con un alto impacto social. De esta variable se destacó la cultura de autoevaluación de los procesos porque implica que la organización promueve la reflexión, el análisis y la mejora de los procesos de manera sistemática; sin embargo, queda un poco al margen del sistema, pero sigue siendo importante. Así, de los resultados obtenidos, los esfuerzos que se propongan con base en la cultura de autoevaluación ofrecerán mejores resultados en las variables clave identificadas con esta metodología.

Con relación al alcance del objetivo del artículo, se lograron identificar las variables claves del DI de las UPE de México. En este sentido, el valor principal de este estudio cualitativo radica en la identificación de dichas variables, como la GC y la CO, que a menudo no son captadas por las evaluaciones convencionales. Mediante el análisis de expertos y la aplicación de metodologías cualitativas, se proporciona un marco más detallado y preciso para comprender el DI de las universidades públicas en México. Este enfoque permite identificar áreas críticas de mejora que las evaluaciones tradicionales no logran abordar en profundidad.

Asimismo, el estudio revela que, aunque las evaluaciones actuales son útiles para medir la calidad general, no logran detectar diferencias sutiles en aspectos estratégicos, como el liderazgo y la GC. Al abordar estos elementos desde una perspectiva cualitativa, el estudio propone un enfoque más matizado y adaptable, capaz de identificar variaciones entre instituciones, lo que contribuye a una comprensión más completa de su desempeño y facilita la implementación de mejoras más precisas.

Finalmente, las universidades públicas son instituciones que brindan acceso a la ES a un gran número de estudiantes en México. Mejorar su desempeño garantiza que los estudiantes tengan acceso a una Educación de calidad que les brinde las herramientas y conocimientos necesarios para enfrentar los desafíos del mundo laboral. Por lo tanto, mejorar el desempeño de las universidades permite contribuir a reducir la brecha educativa existente, incentivar la investigación científica y tecnológica, promover una cultura de innovación e impulsar el desarrollo social y económico del país.