1 Introducción

Este estudio corresponde a una revisión sistemática que ha seguido los lineamientos de Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses [PRISMA] (Page et al., 2021) para analizar programas de intervención socioeducativos dirigidos a personas con Discapacidad Intelectual (DI). El análisis descriptivo de los estudios seleccionados se ha realizado desde la perspectiva de intervención, la inclusión social y educativa, la calidad de vida de las personas con DI y otros aspectos presentes en los estudios.

En cuanto a la DI el Comité Técnico sobre Terminología y Clasificación de la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo [AAIDD] ha propuesto una definición que refere a personas cuyo rendimiento cognitivo y conducta adaptativa (conceptuales, sociales y prácticas) se encuentran disminuidos al compararlos con la población en general y su aparición es antes de los 22 años (Schalock et al., 2021). Una de las premisas que sustenta esta definición es la descripción de limitaciones dentro de un perfil de necesidades de apoyo, adaptados a sus características y situación individual, abordando la DI desde una perspectiva ecológica y multidimensional, puesto que comprende a la persona con DI desde su realidad biológica, psicología y entorno social.

De esta forma, la situación social, educativa, laboral y sanitaria de las personas con DI demanda y exige differentes apoyos (Luckasson et al., 2002). Una manera de dar respuesta ha sido el establecimiento de normas y marcos administrativos. Por ejemplo, la Unión Europea (UE) ha iniciado un nuevo reglamento de disposiciones que rige fondos para cubrir los derechos de las personas con discapacidad, también la pandemia del COVID-19 ha demandado iniciativas para resguardar sus derechos al considerarse un colectivo vulnerable frente a esta crisis sanitaria (European Union Agency for Fundamental Rights, 2021). También, actualmente su inclusión se encuentra en directa relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (United Nation [ONU], 2015) señalando la importancia de garantizar una educación inclusiva que entregue oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Así, los derechos de las personas con discapacidad han pasado a ser una prioridad en differentes ámbitos (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2000, 2006, 2008) especialmente a nivel social y educativo fortaleciendo y ampliando el enfoque de la inclusión.

En la promoción de la inclusión social y educativa se necesitan modelos colaborativos que entreguen respuestas y apoyos. En este sentido, Shaefer (2019) indica que los programas de intervención pueden dar respuesta a sus demandas y al mismo tiempo desarrollar capacidades para la participación comunitaria. Para este estudio se ha considerado como programa de intervención al conjunto de acciones, estrategias y/o actividades, planificadas, organizadas y evaluadas, para dar solución a un problema evidenciado a través de un diagnóstico (Medina, 2004). Por ejemplo, Wall (2004) afrma que la participación de las personas con DI en programas de ejercicio físico, salud nutricional, terapias psicológicas, modificación de la conducta y/o habilidades sociales son estrategias clave para favorecer sus actividades diarias, calidad de vida e interacción social. Así mismo la UNESCO (2020) en cuanto a los programas de intervención sostiene que estos representan una herramienta utilizada por países que han adoptado un enfoque de educación inclusiva en todos los niveles educativos y para todas las edades de personas en situación de discapacidad. Esta revisión sistemática ha centrado su interés por investigaciones cuantitativos que Buendía (1998) refere como estudios que contemplan organización y selección de grupos, y además utilizan tratamientos y técnicas estadísticas que dan explicación a los resultados. En consecuencia, la intervención a través de programas identifica las principales necesidades y el desarrollo de medidas para dar una respuesta efectiva, y en este sentido el enfoque de la inclusión ha permitido reducir barreras educativas y sociales.

Por otra parte, la literatura reporta algunas revisiones sistemáticas sobre intervenciones para personas con DI, por ejemplo: atención psicoterapéutica (Severo et al., 2021), intervención gamificada y su efecto sobre la inclusión (Vidal et al., 2018) y aplicación-efectividad de tratamientos basados en mindfulness (Calderón Vicente & Caballo Escribano, 2018). Además, se advierten revisiones sistémicas sobre otras temáticas como: sexualidad (Liro et al., 2018), inclusión educativa (Paz Maldonando, 2020), bullying (Almagro et al., 2021), inclusión laboral (Silva et al., 2019), entre otros.

Finalmente, el marco legislativo internacional tiene una especial importancia para este estudio, puesto que el tiempo de búsqueda en bases de datos internacionales ha comprendido el período 1995-2020, su elección ha seguido como hito importante, a saber, la Declaración de Salamanca que establece el acceso de las personas con necesidades educativas especiales a escuelas comunes y plantea a los gobiernos establecer medidas para garantizar una escuela inclusiva (UNESCO, 1994). De este modo, estas iniciativas, según Cretu y Morandau (2020) marcan el enfoque político de la inclusión y constituyen un aspecto relevante de análisis.

2 Objetivos y preguntas de investigación

El objetivo de este estudio ha sido analizar los programas de intervención dirigidos a niños, adolescentes y adultos con DI dentro del enfoque de inclusión social y educativa. Para esto se han establecido los siguientes objetivos específicos: (i) clasificar los programas de intervención según propósito (ii) describir aspectos centrales de los programas de intervención y (iii) describir principales aspectos metodológicos. Las preguntas de investigación (PI) se han formulado de la siguiente manera:

PI1. ¿Qué programas de intervención se han realizado para personas DI? - PI2. ¿Cuál ha sido el propósito de los programas de intervención? - PI3. ¿Cuáles son las principales características de los programas? - PI4. ¿Qué aspectos metodológicos se describen en los programas de intervención?

3 Método

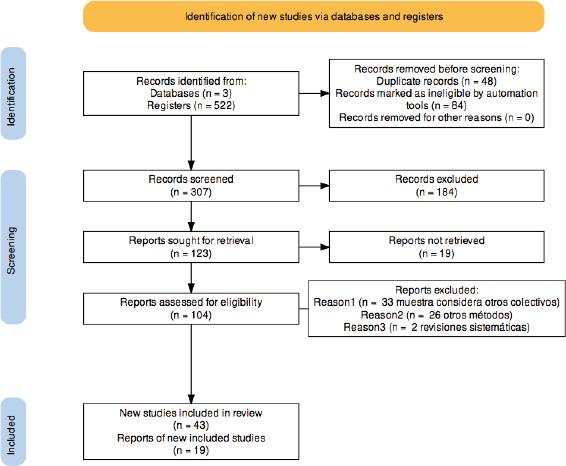

Este estudio ha seguido las directrices de la declaración PRISMA (Page et al., 2021), puesto que entrega un método transparente, riguroso y preciso basado en la lista de comprobación, elementos del informe y diagrama de flujo.

La búsqueda bibliográfica se ha realizado en bases de datos internacionales: SCOPUS, Web of Science [WOS] y ERIC. La estrategia de búsqueda avanzada ha sido: SCOPUS: -TITLE-ABS-KEY(intellectual disability) OR TITLE-ABS-KEY(intellectual developmental disabilities) AND TITLE-ABS-KEY(“intervention program”) - WOS: - TS=(“intellectual disabilit*” OR “intellectual developmental disabilities”) AND TS=(“intervention program”) – ERIC: - (intellectual disability) OR (development disability) AND (intervention programmes). Este procedimiento se ha iniciado en enero de 2021 finalizando en abril del mismo año, también se ha considerado como periodo de tiempo los años comprendidos entre 1995 y 2020.

Del mismo modo se han utilizado términos clave para la temática del tesauro UNESCO.

La selección de los estudios ha considerado los siguientes criterios de inclusión (CI):

CI1. Artículos en idioma español, inglés y/o portugués.

CI2. Año de publicación 1995-2020.

CI3. Programas de intervención en áreas de las ciencias sociales, salud o psicología.

CI4. Programas de intervención que referan en título, resumen o palabras clave exclusivamente a niños, adolescentes y adultos con DI.

CI5. Artículos publicados en revistas de revisión por pares y de acceso abierto.

CI6. Estudios sobre programas que incluyan resultados cuantitativos de la intervención.

CI7. Programas de intervención que consideren dos o más grupos de comparación (control y experimental).

Para el proceso de selección de estudios cada una de las búsquedas ha sido almacenada en una base de datos computarizada a través del programa Microsoft Excel, también se ha utilizado el gestor bibliográfico EndNote X8 (Corporación Tomson Reuters). En el proceso de selección todos los autores han realizado la búsqueda inicial de manera independiente. Posteriormente, los tres primeros autores han realizado una selección de los estudios a través de la lectura de títulos, resúmenes y palabras clave. De esta manera, y según los criterios de inclusión la Tabla 1 presenta la muestra y porcentaje de estudios según cada base de datos y criterios de inclusión.

Tabla 1 Cantidad de artículos por base de datos (y porcentaje) según criterios de inclusión

| Búsquedas y criterios | SCOPUS | WOS | ERIC | Total |

|---|---|---|---|---|

| Búsqueda inicial | 232(44.4) | 154(29.5) | 136(26.9) | 522(100) |

| CI1* | 196(44.7) | 106(24.2) | 136(31) | 438(100) |

| CI2* | 148(48.2) | 97(31.5) | 62(20.1) | 307(100) |

| CI3-CI4-CI5* | 78(63.41) | 17(13.8) | 28(22.7) | 123(100) |

| CI6* | 34(79.9) | 5(11.6) | 4(9.3) | 43(100) |

| CI7* | 18(94.7) | 1(5.2) | - | 19(100) |

*Criterios de inclusión

En cuanto a la evaluación de sesgo la elección de los estudios ha seguido un riguroso proceso de selección entre todos los autores, así la selección y discusión de los estudios se ha establecido de manera consensuada. Para controlar las amenazas de sesgo se han establecido medidas de control, como (i) validez externa: se ha utilizado bases de datos internacionales y relacionadas con la temática para incluir con exactitud estudios que cumpliesen con los criterios de inclusión, (ii) validez interna: el rigor de las bases de datos y el Tesauro de la UNESCO permiten controlar este sesgo.

4 Resultados

La búsqueda inicial entregó un total de 522 artículos para las tres bases de datos. Luego de eliminar duplicados y según el CI1 han considerado 438 estudios. Para el CI2 y proceso de cribado han resultado 307 trabajos. Luego se ha incluido el CI3, CI4 y CI5 que incluían: área de investigación, título, palabra clave o resumen relacionado con programas dirigidos a niños, adolescentes y adultos con DI, proceso que ha incluido el record screened resultando 123 estudios. Cabe señalar que 19 estudios no han sido recuperados, por tanto, para la lectura completa se han incluido 104 artículos, de esto y según el CI6 se han seleccionado 43, puesto que, se han excluido 61 (razones incluidas en Figura 1). Finalmente, y según CI7 se ha considerado 19 estudios.

Figura 1 Diagrama de flujo según Declaración PRISMA.Nota. Elaborada a partir de Haddaway et al. (2021), sitio web: https://estech.shinyapps.io/prisma_flowdiagram/

Para seguir un adecuado análisis de los estudios (n=19), en su clasificación se ha seguido lo señalado por Moshman (2005) en cuanto a los años de finalización de la adolescencia (entre los 18 y 25 años) y las edades de los participantes de cada uno de los estudios analizados. Por tanto, este trabajo ha seguido la siguiente differenciación:

La primera, considera el análisis de estudios (n=13) cuya muestra han incluido al mismo tiempo: niños y adolescentes con DI (6 a 21 años).

La segunda, refere al análisis de estudios (n=6) cuya muestra incluye adolescentes y adultos con DI desde 22 a 60 años.

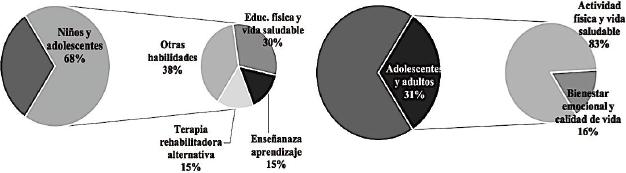

De esta forma, en primer lugar, la Figura 2 presenta de manera gráfica el porcentaje de estudios según muestra y objetivo de intervención, en segundo lugar, se presentan los principales resultados a través de una síntesis narrativa.

4.1 Programas de intervención dirigidos a niños y adolescentes con DI

El primer análisis presenta 13 estudios: dos con propósitos educativos, cinco para el desarrollo de differentes habilidades, cuatro relacionados con la actividad física y vida saludable, finalmente dos sobre terapia rehabilitadora alternativa.

4.1.1 Programas de intervención con propósitos educativos

El estudio de Pérez y Beltrán (2008) presenta un programa basado en la teoría de las inteligencias múltiples (Gardner, 2005) combinada con la taxonomía de Bloom para mejorar el rendimiento escolar y la inteligencia general en 113 estudiantes de 11 a 16 años con DI leve y moderada, durante un año escolar, dividido en 24 unidades trabajadas en 8 sesiones dentro del aula en las asignaturas del plan de estudio (matemática, lenguaje y ciencias sociales). El programa de Hein et al. (2010) para 22 niños y adolescentes entre 10 y 17 años de edad con DI, para la adquisición de la lectura a través del uso del software Computerized Fontic Literacy (Capovilla et al., 2005) ha tenido una duración de 16 sesiones individuales, dos veces por semana guiadas por un instructor y utilizando ordenadores.

4.1.2 Programas de intervención para el desarrollo de habilidades

En primer lugar, Kalgotra y Warwal (2017) presentan un programa de música, cuyo propósito ha sido utilizar la música para mejorar aspectos conductuales, de 24 semanas para niños y adolescentes (6 y 17 años) con DI leve y moderada abordando la estrategia Applied Behavior Analysis.

En segundo lugar, Faria et al. (2019) presentan el programa Smile, Cry, Scream and Blush, el objetivo ha sido promover el desarrollo de competencias sociales y emocionales de 50 estudiantes (8 a 15 años con DI leve). Como estrategia utilizan cuentos breves, sencillos e ilustrados, en 8 sesiones se enfoca en el autoconocimiento, autorregulación, conciencia social, manejo de relaciones y toma consiente de decisiones.

El tercer programa The Collaborative Consultation for Participation of Students With IDD (Co-PID) de Selanikyo et al. (2017) de 20 semanas se ha implementado en dos escuelas especiales. La intervención fue realizada sobre dos programas (Co-PID y en servicio, ver Anexo 1) ha tenido por objetivo mejorar la participación en entornos escolares, especialmente en el aula sobre tres componentes de participación (comunicarse, elegir e iniciar) en 69 estudiantes con DI moderada (8 a 20 años).

Finalmente, estos programas utilizan la tecnología de la Realidad Virtual 3D y 2D. El primero (Eden & Bezer, 2011) Realidad Virtual 3D y 2D en jóvenes con DI leve y moderada, para favorecer la secuencia temporal, incluyen aspectos de mediación desde el enfoque de la teoría del aprendizaje. El segundo de Passig (2009) ha pretendido probar si la percepción del tiempo secuencial mejora con la intervención de la Realidad Virtual 3D en comparación imágenes 2D, en 87 niños y adolescentes (9-21 años con DI leve y moderada).

4.1.3 Programas de intervención con propósitos de actividad física y vida Saludable

El estudio de Mikolajczyk y Jankowicz-Szymanska (2015) presenta la ampliación de un programa de 12 a 24 semanas cuyo objetivo ha sido mejorar el equilibrio estático y calidad de vida realizando tareas de la vida diaria, llevado a cabo tres veces por semana considerando el uso de una plataforma estabilométrica Alfa AC International East a 34 adolescentes (14 a 16 años) con DI moderada sobre ejercicios funcionales en superficie inestable.

Kalgotra y Warwal (2018) presentan un programa de intervención para mejorar la capacidad motora y entregar estrategias motivacionales hacia la aptitud física, durante 6 meses en sesiones de 90 minutos de aptitud aeróbica sobre differentes dominios de competencia motora en 66 niños y jóvenes (6-17 años con DI leve y moderada).

También Wu et al. (2017) presentan un programa para mejorar la salud, estado físico y facilitar la pérdida de peso en 3 meses de entrenamiento individualizado con circuito cruzado simple y práctico, dirigido a 43 estudiantes entre 13 a 19 años con sobrepeso u obesidad y DI leve o moderada.

Finalmente, Giagazoglou, Kokaridas et al. (2013) presentan un programa de ejercicios para favorecer la capacidad motora y el equilibrio de 12 semanas sobre un trampolín, dirigido a 18 estudiantes de 10 a 12 años con DI leve o moderada.

4.1.4 Programas de terapia rehabilitadora alternativa

Los programas de intervención relacionados con hipoterapia han sido el de Giagazoglou et al. (2012) y Giagazoglou, Arabatzi et al. (2013) ambos dirigidos a 19 adolescentes con DI moderada de 15 a 17 años. El primero, con el propósito de mejorar actividades de la vida diaria y capacidad motora en general, se ha centrado sobre el equilibrio estático y fuerza. El segundo, ha tenido como objetivo mejorar el movimiento y el tiempo de reacción a estímulos visuales y auditivos en adaptaciones de activación muscular.

4.2 Programas de intervención dirigidos a adolescentes y adultos con DI

Este segundo análisis ha evidenciado seis estudios, cinco sobre actividad física y vida saludable y uno sobre bienestar emocional y calidad de vida.

El programa de intervención multicomponente (Kim et al., 2020) cuyo propósito ha sido mejorar la capacidad cardiovascular y promover la salud física, mental y psicológica, además favorecer la calidad de vida para 43 personas con DI mayores de 13 años ha considerado ejercicios físicos, educación nutricional y modificación conductual, durante 10 semanas.

El programa de Ayaso-Maneiro et al. (2014a) de ejercicio terapéutico a corto plazo fue diseñado para mejorar capacidad física funcional de 24 adultos (24 a 60 años) con DI leve y moderada.

Otro estudio (Ayaso-Maneiro et al., 2014b) presenta un programa de intervención bajo las mismas condiciones que el anterior (muestra y tiempo de aplicación) su objetivo ha sido evidenciar si las personas con DI identifican correctamente la dimensión física de su imagen corporal antes y después del programa y ha seguido el enfoque de la American Heart Association Nutrition,

Por otra parte, Lotan et al. (2009) han combinado ejercicios físicos con realidad virtual durante 6 semanas con el objetivo de mejorar la aptitud física de 60 participantes con DI moderada (37 a 60 años) utilizando la Realidad Virtual de captura de video PlayStation II EyeToy de Sony para simulaciones de juegos virtuales.

Un programa de intervención de gimnasia rítmica (Fotiadou et al., 2009) pretendía favorecer el equilibrio dinámico y mejorar la estimulación vestibular en 18 adultos con DI de 22 a 35 años, durante 12 semanas, realizado en un club deportivo especial y diseñado sobre movimientos básicos de la gimnasia rítmica.

Por último, el programa de Barnet-Lopez et al. (2016) para favorecer el bienestar emocional y la calidad de vida dirigido a 22 adultos con DI moderada a severa, con un promedio de 50 años de edad, durante 3 meses. El programa se ha centrado en la danza/ terapia de movimiento y el bienestar emocional.

4.3 Principales aspectos metodológicos

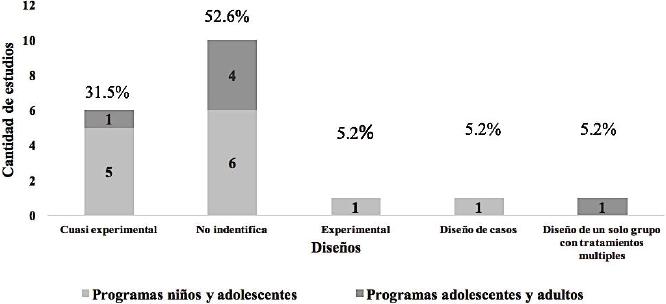

Para identificar los principales aspectos metodológicos de cada uno los programas analizados se muestran las Figuras 3 y 4, otros aspectos se incluyen en el Anexo 1. La Figura 3 muestra que el mayor porcentaje (52.6%) no identifica el diseño de su estudio, también, la mayor cantidad de programas corresponden a estudios cuasi experimentales (31.5%) que corresponde mayormente a programas dirigidos a niños y adolescentes (n=5).

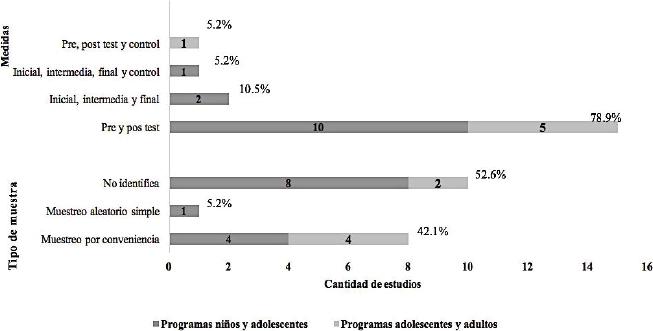

Por otra parte, la Figura 4 evidencia que la mayor cantidad de estudios (n=15) utiliza medidas de pre y post test (78.9%) seguido de estudios que utilizan tres medidas (10.5%) (inicial, intermedia y final). Además, un alto porcentaje de estudios no identifica el tipo de muestra (52.6%), no obstante, el 42.1% de estudios (n=8) identifica su tipo de muestra como muestreo por conveniencia.

5 Discusión

El objetivo de esta revisión sistemática ha sido analizar programas de intervención dirigidos a personas con DI. Para ello, se han establecido objetivos específicos enmarcados en preguntas de investigación que a continuación se pasa a discutir.

En primer lugar, en relación con los programas, el análisis ha identificado diversos programas de intervención (educativos, musicales, sociales y emocionales, participación escolar, Realidad Virtual, actividad física, vida saludable, hipoterapia y calidad de vida). De esta manera se puede advertir que existe una clara intención por favorecer differentes ámbitos de la vida de las personas con DI. Esto se encuentra en directa relación con lo establecido por la Organización Mundial de La Salud ([OMS], 2011) en su recomendación 2, donde sostiene la importancia de invertir en programas y servicios específicos para facilitar una vida autónoma y participación a nivel económico, social, cultural y laboral de las personas con discapacidad. Además, su implementación da respuestas a políticas internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) (ONU, 2006), especialmente sobre sus Principios generales. Desde la literatura estos programas promueven instancias para una verdadera inclusión social, participación a lo largo de vida y la contribución a un estado de bienestar personal y multidimensional definido en términos de Schalock y Verdugo (2007) como calidad de vida.

En segundo lugar, según el propósito los programas de intervención han tenido como objetivo mejorar, promover, favorecer, entregar y adquirir aprendizajes instrumentales, aspectos conductuales; sociales; afectivos; salud física, mental, psicológica y calidad de vida. Cada uno de estos objetivos han sido desarrollados a través de estrategias y actividades, ordenadas y evaluadas por medio de pruebas cuantitativas con resultados comparables a través de grupos experimentales y control. En este sentido se relaciona de manera directa con la OMS (2011), en sus recomendaciones 8 y 9 sostiene la importancia de reunir información, datos y llama a los gobiernos a “contribuir al desarrollo de metodologías de investigación comparables internacionalmente” (p. 24). Por otra parte, existe una relación con la CDPD que promueve la investigación sobre datos estadísticos para identificar cuáles son los obstáculos para la inclusión, también la UNESCO (2020) alienta a los gobiernos a establecer políticas basadas en datos cuantitativos. De esta forma los estudios analizados al seguir métodos cuantitativos con diseños experiméntales y/o cuasi experimentales, grupos de comparación, con medidas de pre y postest otorga resultados más precisos y potentes (Buendía, 1998) permitiendo evaluar el impacto y los efectos de programa de intervención en miras de futuras intervenciones en otros colectivos con discapacidad.

En tercer lugar, según sus principales características se puede evidenciar que los programas abarcan differentes edades, contextos, ámbitos y disciplinas. La edad de los participantes destaca como un aspecto importante, puesto que, se han realizado intervenciones desde 6 a 60 años, otorgando oportunidades desde la infancia a la edad adulta. No obstante, es relevante hacer notar que los programas no consideren intervenciones educativas y/o sociales relacionados con la transición a la vida adulta de jóvenes con DI (Yurrebaso Atutxa et al., 2020), como programas de inserción laboral (Silva et al., 2019) o de inclusión en la Educación Superior (Gasset & Herrero, 2016) intervenciones que brindarían posibilidades de autodeterminación para favorecer su vida social, personal y laboral. Si bien es cierto, las intervenciones han considerado personas con DI leve a severa, no se han identificado programas que incluyan otras DI. Por ejemplo, DI profundas, lo que podría estar fundamentado en las características metodológicas de los programas, puesto que la distribución de participantes en grupos experimental y control requiere ciertas condiciones y algunos programas exigían criterios de inclusión a sus participantes. En cuanto a los contextos, se han identificado programas desarrollados en escuelas especiales, residencias, centros deportivos y terapéuticos. Sin embargo, no se han encontrado intervenciones desarrolladas en contextos de educación regular, situación que llama particularmente la atención considerando las políticas públicas actuales sobre la inclusión del colectivo con DI en differentes contextos (ONU, 2006; UNESCO, 2020). Es importante además destacar los ámbitos o disciplinas que han participado en estos programas, como educativos, sociales, para el desarrollo de habilidades, terapéuticos, tecnológicos y actividad física enfocados en mejorar su calidad de vida e inclusión social y educativa, aspectos que también coinciden con otras revisiones sistemáticas (Paz Maldonado, 2020; Silva et al., 2019; Vidal et al., 2018).

Finalmente, otro aspecto considerado ha sido el método (diseño, tipo de muestra y medidas). Los métodos señalados en cada programa dan cuenta de una rigurosa metodología, aspecto que no coincide con Calderón Vicente y Caballo Escribano (2018) quienes detectan limitaciones metodológicas en su revisión sistemática. En este estudio algunos programas no han explicitado su diseño y tipo de muestra, situación que coincide, por ejemplo, con el análisis bibliométrico sobre de indicadores metodológicos de calidad (Rodríguez-Sabiote & Úbeda-Sánchez, 2019) donde se afrma que pese a que las revistas analizadas lograban altos indicadores de cumplimiento metodológico existían estudios que no explicitan tipologías de abordaje metodológico como el muestreo. En este contexto, Faria et al. (2019) sostienen que ciertos programas describen intervenciones, pero, advierten debilidades en su evaluación y efectividad debido a una falta de rigurosidad sobre el diseño, desarrollo y evaluación de estos.

6 Conclusiones

Los programas analizados se relacionan de manera estrecha con el enfoque de la inclusión educativa y social (Ainscow, 2015). Además, responden a Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ONU, 2015), a otras políticas internacionales y a sugerencias determinadas por organismos internacionales, visualizándose que a más de dos décadas de la Declaración de Salamanca persiste el interés de la comunidad científica por investigar asuntos relacionados con apoyos y demandas de las personas con DI. Cabe destacar la importancia de este tipo de estudios, ya que, además de entregar differentes oportunidades a las personas con DI otorgan lineamientos para mejorar prácticas y apoyos. De esta forma este estudio complementa la literatura existente sobre la importancia de programas de intervención para personas con DI que aporten resultados y hallazgos cuantitativos.

Como sugerencias para mejorar los apoyos de las personas con DI, autores como Giagazoglou et al. (2012) sostienen que las personas con DI deben participar en programas de intervención para facilitar su desarrollo general y favorecer su participación en la comunidad. Por ejemplo, Kalgotra y Warwal (2018) afrman que hay una necesidad de incluir programas de intervención de actividad física en el plan de estudios de escuelas especiales y regulares complementando la enseñanza del aula, también Selanikyo et al. (2017) afrman que programas de intervención realizados de manera colaborativa por un equipo multidisciplinar y en entornos comunes pueden tener efectos positivos. Por otra parte, actualmente existe una mayor necesidad en el desarrollo de perfiles de apoyo que den respuesta a mejorar la desigualdad producida por la pandemia del COVID-19 que ha afectado especialmente a colectivos vulnerables, entre los que cuentan las personas con DI, a través de modelos sociales centrados en la calidad de vida (Aguilar, 2021).

7 Limitaciones

Esta revisión sistemática presenta limitaciones. Primero, con los términos utilizados para la búsqueda avanzada en cada base de datos, pese a que se ha controlado utilizando términos del Tesauro de la UNESCO. Segundo, el idioma de los artículos, puesto que se han seleccionado investigaciones en español, inglés y/o portugués, lo que limita el acceso a otros estudios. Tercero, si bien es cierto se han empleado bases de datos internacionales, es recomendable que futuras investigaciones amplíen la búsqueda en otras bases de datos. Finalmente, el escaso número de artículos encontrados, puesto que, la mayoría de investigaciones reportadas en la literatura consideraban estudios con enfoques cualitativos o solo se limitaban a describir la intervención sin resultados cuantitativos.