Introdução

Em artigo publicado no Brasil, Bruno Latour (Latour, 2004) chama atenção para algo, no mínimo, curioso: sua percepção de que a relação entre ciência e religião (RCR) é mal compreendida. Nenhum espanto. O que contraria as suposições generalizadas é o motivo. Segundo ele, ao contrário do que se pensa, não é a religião que corre atrás do além, enquanto a ciência se atém ao mundano e empírico, mas o contrário. Segundo ele, “[...] é da ciência que se deve dizer que alcança o mundo invisível do além, que é espiritual, milagrosa, que sacia e edifica a alma” (Latour, 2004, p. 360). Embora o jogo retórico possa incomodar a alguns, permanecem ideias claras e importantes que precisam ser resgatadas. Entre elas, a proposta segundo a qual é preciso questionar nossos conceitos de ciência e de religião antes de ponderarmos sua relação. Além disso, talvez mais importante porque mais preciso e profundo, não apenas o conceito, mas qual o tipo de conceito que fazemos de uma e outra. Latour nos lembra o fato de que as imagens de religião e de ciência sequer são estáveis, na verdade fluem, se transformam constantemente no tempo e no espaço. Isso torna ainda mais difícil capturar um fenômeno tal como a representação de como se relacionam ciência e religião.

Para alguns, esse tema já foi conquistado. Não haveria muito a dizer ainda sobre ele. Tal pensamento supõe justamente que esta relação, estável, já foi entendida, isto é, que pode ser apontada como se estivesse detida em algum lugar, dando-se à visão de alguém, inteira. Contudo, a pesquisa sobre esse tema continua, e continua a apontar dimensões interessantes do fenômeno e, quem sabe, isso sugere que a ideia de imagens fluidas seja a mais correta.

Uma boa parte do interesse de pesquisa sobre essa relação se concentrou na catalogação dos modos possíveis de se pensá-la. Isso produziu diversos sistemas classificatórios, os quais fundamentam tanto investigações teóricas amplas em campos como a ciência e teologia, e também investigações empíricas sobre como as pessoas pensam a respeito do tema. Ainda se investigam formas de compreender as possíveis relações entre ciência e religião (Loke, 2023), o que mostra que o tema, mesmo agora, concentra esforços de pesquisa. Mesmo assim, o sistema de classificação dominante, em que pesem as muitas críticas a ele, é aquele proposto por Ian Barbour (Barbour, 2007). Não obstante seja um modelo abstrato e mais interessado em apreender os discursos melhor elaborados na ciência e teologia, principalmente por sua simplicidade, ele continua muito utilizado no tipo de pesquisa já mencionado. McGrath (2010) aponta quatro possíveis esquemas de RCR: (a) conflito: isso sugere que as duas não somente são incompatíveis, mas interpelam-se mutuamente em rivalidade flagrante; (b) independência: assim, seriam ambas autônomas em seus respectivos domínios e não interferem uma na outra; (c) diálogo: dessa maneira, estariam religião e ciência em domínios ainda distintos, mas que se sobrepõem em suas questões-limite, em alguns de seus pressupostos etc., de modo que podem enriquecer-se mutuamente em sua relação; (d) integração: consiste na suposição de que existem ou podem existir disciplinas ou campos inteiros de pesquisa e investigação em que ciência e religião compartilham interesses, métodos, vocabulário, hipóteses etc., isto é, podem ser integradas.

Como se pode notar muito facilmente, a imagem dominante em nossa cultura, num debate atual e quente, é a imagem do conflito. Principalmente, essa é uma imagem que ocupa a mídia. Aliás, esse debate tem nas contribuições midiáticas, que geralmente representam RCR como em conflito, um de seus componentes mais decisivos (Aechtner, 2020). Tal imagem não é composta assim apenas por agentes midiáticos. Na verdade, boa parte da comunidade científica, constituída também de pessoas que se identificam como não religiosas e que idealizam a própria ciência, atribui irracionalidade à religião, razão porque supõe haver incompatibilidade em RCR assim como entre cientistas e religiosos (Catto et al., 2023).

O conjunto dos efeitos desse debate público, das imagens privadas e disseminadas, inclui os termos pelos quais a relação afeta os modelos e políticas de educação científica. Nesse campo, o debate também está em andamento, não obstante sua história seja tão longa quanto a do debate geral. Num levantamento que compreendeu o período entre 2006 e 2010, Krasilchik, Silva e Silva (2015) notaram que o tema RCR, nas publicações sobre educação científica, era um dos mais importantes nas publicações da revista Science, e o mais recorrente nas publicações da Nature.

Acerca das pesquisas mais recentes no Brasil sobre RCR, empreendidas no campo da educação científica, podemos dizer que elas têm crescido nos últimos anos (Azevedo; Orquiza-de-Carvalho, 2017), que seu conjunto é heterogêneo quanto aos métodos, participantes, e que converge para temas específicos, como origem da vida e universo, mas principalmente origem da vida, com ampla discussão da Teoria da Evolução. Essas pesquisas também sugerem que as representações da RCR não são homogêneas, mostram como dependem das imagens da ciência e religião (Gomes; Figueiroa, 2022; Peixoto; Harres, 2021). Essa literatura aponta para a importância de integrar a história da ciência e da RCR aos modelos pedagógicos de educação científica, assim como o pluralismo epistemológico, o que significa que a imagem da ciência em conflito com a religião é, na verdade, deletéria para os processos formativos.

Uma abordagem eficaz em educação científica precisa levar em consideração os termos em que a RCR é imaginada, por exemplo, porque esse tema é um componente importante da visão de mundo e conhecimento prévio dos estudantes em diversos níveis de ensino (Dorvillé, 2010). Somente por isso, já seria importante também sua integração à formação de professores (El-Hani; Sepúlveda, 2004), além do que, dentre outras razões, porque a compreensão epistêmica e histórica que sustenta sua perspectiva sobre a ciência e sobre RCR é pobre, e isto não parece ser notado por eles (Teixeira; Andrade, 2014). Ao mesmo tempo, constantemente se deparam com esse tipo de crença nos estudantes e notam o impacto disso durante suas aulas (Staub; Strieder; Meglhioratti, 2015). A pesquisa sobre as crenças e atitudes acerca de RCR nos estudantes e dos professores que ensinam ciências se faz necessária, assim como dos modelos pedagógicos disponíveis para a educação científica, no modo como articulam essa relação aos seus objetivos, conteúdos, métodos etc.

Quanto ao recorte específico da pesquisa com os estudantes, ela é mais comumente realizada no contexto do ensino de biologia. Além disso, a literatura já mencionada geralmente investiga a relação entre a afiliação religiosa do estudante e suas crenças sobre a RCR. Apesar de resultados bastante heterogêneos, é comum associar a percepção de conflito com uma religiosidade mais acentuada, de orientação cristã. Essa literatura não parece ir muito longe disso, mas outros estudos apontam consequências importantes. Por exemplo,

Barnes, Truong e Brownell (2017) mostraram que, entre estudantes cristãos, uma eventual experiência de conflito entre sua identidade religiosa e sua identidade acadêmica (dentro do escopo das ciências exatas, tecnológicas, engenharias e matemática, designado pela sigla STEM), se reforçada pela cultura do entorno acadêmico desses estudantes, pode ter implicações para a retenção acadêmica. Não apenas isso, mas Barnes et al. (2020), em estudo com universitários estadunidenses, mencionam o fato de que negros e hispânicos tendem a ser mais religiosos e menos propensos a aceitar certas alegações da Teoria da Evolução. Segundo os autores, ao mesmo tempo, a religião lhes oferece recursos para mitigar efeitos negativos do racismo sofrido. Sua conclusão é que seria benéfico para essas populações se a comunidade ligada às ciências biológicas fosse mais receptiva à fé cristã que professam.

Outro estudo mostrou que estudantes cristãos antecipam a experiência de estigmatização de suas identidades religiosas, o que faz com que tentem escondê-las em interações com seus pares (Edwards et al., 2024). Contudo, o mesmo estudo sugere ser benéfico para a experiência deles não esconder esse aspecto de sua identidade. Sugere, portanto que um ambiente encorajador para a experiência aberta de sua identidade religiosa poderia reduzir tanto a antecipação como a percepção efetiva de estigma, o que certamente contribuiria para a experiência formativa.

A experiência ou identidade religiosa, no entanto, não é a única variável que prediz uma percepção de conflito em RCR. Numa pesquisa com estudantes de ensino médio na Inglaterra, Billingsley, Taber e Nassaji (2021) mostraram a importância de uma outra variável: a riqueza (ou pobreza) da compreensão dos limites da ciência. Isto é, que o cientificismo (uma imagem simplória e idealizada da ciência) também contribui para a percepção de conflito e dificulta a assimilação adequada de teorias como a Teoria da Evolução. Isso resulta, segundo os autores, em implicações teórico-práticas para a educação científica.

Mais uma variável que pode ter importância para se compreender a percepção de estudantes acerca da RCR é o curso a que pertencem ou o ponto do curso em que estão, se ingressantes ou concluintes. Segundo Riceto e Colombo Jr. (2019), estudantes de licenciatura em ciências biológicas percebem com mais frequência a influência da religião sobre o ensino de ciências, e os estudantes concluintes parecem mais abertos a discutir a RCR com os seus futuros alunos do que os ingressantes. Esta última parece ser uma indicação do efeito do curso sobre o modo como representam a RCR, assim também sobre a representação que fazem da prática pedagógica, do ensino de ciências em situações específicas.

O estudo aqui apresentado se insere neste programa de pesquisa. Sua contribuição é investigar as representações de estudantes universitários acerca da RCR, eventualmente, como as crenças e atitudes acerca da ciência se associam com essas representações. Tais associações, embora sugeridas, não foram investigadas nos esforços de pesquisa acima aludidos. Embora esse não seja o fator de maior impacto (o ambiente sociocultural é mais importante), ele tem alguma influência, como já mencionado, para a aceitação de crenças científicas1 como aquelas que integram a Teoria Evolução (Oliveira et al., 2022). Além disso, o estudo pretende levantar informações sobre outras variáveis eventualmente associadas.

Método

Os dados pelos quais foram investigadas as representações sobre a RCR foram levantados em um questionário, apresentado em formato de escala Likert de nove pontos, que incluía quatro itens elaborados para esta pesquisa, cada um dos quais indicava uma das quatro categorias de Barbour (2007). Os scores mais altos sugerem a adesão a uma das posições sobre a RCR, assim como os mais baixos sugerem a rejeição de alguma dessas posições. Foi acrescentado a esses quatro, mais um item que compara a imparcialidade da prática científica entre cientistas crentes e descrentes (Dutra, 2018). Maiores scores nesse item sugerem uma atitude de maior confiança na prática científica de cientistas descrentes, o que sugeriria uma desconfiança de cientistas que professam fé religiosa. Além desses itens, outros itens traziam em seu conteúdo o que podemos chamar 'mitos' sobre a história da relação entre religião e ciência, assim classificados em uma coletânea de textos editada pelo eminente historiador da ciência Ronald Numbers (Numbers, 2009), aliás, a partir dos quais os próprios itens foram construídos. Portanto, a avaliação como mitos das crenças que constam nesses itens corresponde à discussão presente nesses textos. Scores altos nesses itens apontam a adesão a crenças imprecisas sobre a história da RCR. Há ainda um item sobre a incompatibilidade entre a Teoria da Evolução e a fé religiosa. Scores altos aqui sugerem a adesão à crença na incompatibilidade.

Por fim, o mesmo instrumento ainda trazia itens cujo conteúdo se refere à representação da ciência e do método científico, os quais foram retirados de um instrumento mais abrangente de investigação de crenças sobre a natureza da ciência, tecnologia e sociedade, a saber, o Cuestionario de Opiniones sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad (COCTS), de Manassero, Vázquez e Acevedo (2003) e adaptados a partir da discussão feita por Roig et al. (2010). Embora não seja possível manter a integridade psicométrica do instrumento, ainda é possível (assim se supõe) compreender os resultados obtidos segundo os princípios de interpretação indicados para ele. Cada um dos itens desse grupo é categorizado da seguinte maneira: (A) significa que a asserção é entendida como adequada ao conhecimento em história, filosofia e sociologia da ciência disponível; (P) significa que é apenas plausível, isto é, que dispõe de apenas alguns elementos adequados em sua formulação; (I) significa que é ingênua, ou seja, inadequada ou implausível. O score obtido como resposta a cada um dos itens do COCTS (entre 1 e 9) é transformado segundo a categoria a que pertence, de modo que se obtenha um índice de atitude global que varia entre +1 e -1. Quanto mais próximo de +1 o score final, mais adequada é a resposta ao item; quanto mais próximo de -1, menos adequada ou mais ingênua; o índice 0 consiste num marco para a compreensão de respostas parcialmente adequadas, isto é, apenas plausíveis. O score obtido em resposta aos outros itens do instrumento utilizado nesta pesquisa também foi transformado de modo semelhante. Somente os scores relativos aos itens sobre RCR não foram tratados como adequados, plausíveis ou ingênuos.

Os questionários foram enviados por e-mail como formulário eletrônico a todos os estudantes de três cursos: licenciatura em Biologia (LicBio] (n. 33), bacharelado em Biologia (BachBio) (n. 20) e bacharelado em Ciências Exatas e Tecnológicas (BCET) (n. 21), todos de uma mesma universidade pública. Aceitaram participar deste estudo 74 estudantes. Além das respostas ao questionário enviado e das informações sociodemográficas sumarizadas no quadro 1, também levantamos informações sobre qual o período do curso em que o

Quadro 1 Caracterização dos participantes

| Variáveis | Número de participantes por Curso | Totais | ||

|---|---|---|---|---|

|

Lic Bio [n33] |

Bach Bio [n20] |

BCET [n21] |

74 | |

| Identidade religiosa | ||||

| Crist. | 20 | 10 | 12 | 42 |

| Não Crist. | 13 | 10 | 9 | 32 |

| Frequência à prática religiosa | ||||

| Fre (S) | 10 | 7 | 8 | 25 |

| Fre (N) | 10 | 3 | 4 | 17 |

| Se cursou componente curricular de evolução | ||||

| Evo (S) | 24 | 6 | 2 | 32 |

| Evo (N) | 9 | 14 | 19 | 42 |

| Quanto tempo no curso em semestres cursados | ||||

| 1 a 3 | 6 | 7 | 10 | 23 |

| 4 a 6 | 5 | 7 | 6 | 18 |

| 7 ou + | 22 | 6 | 5 | 33 |

| Idade em anos | ||||

| até 24 | 8 | 8 | 13 | 29 |

| 25-30 | 14 | 8 | 5 | 27 |

| 31-50 | 11 | 4 | 3 | 18 |

| Sexo | ||||

| Masc | 15 | 4 | 18 | 37 |

| Fem | 18 | 16 | 3 | 37 |

| Local de residência | ||||

| Zon. urb | 24 | 15 | 19 | 58 |

| Zon. rur | 9 | 5 | 2 | 16 |

Fonte: elaborada pelos autores.

estudante se encontrava, e se já havia cursado componente curricular em que deveria estudar sistematicamente a Teoria da Evolução. Quanto à sua experiência religiosa, se o estudante é cristão e se é frequente à prática de sua religião (ao menos uma vez por semana).

Resultados e discussão

O quadro 2 apresenta todos os itens que constavam no questionário enviado aos participantes. Ao lado de cada item, o número de respondentes e o valor médio do índice de atitude já ponderado segundo os termos descritos anteriormente.

Quadro 2 Lista de itens do questionário juntamente com as médias e desvio padrão das respostas obtidas

| Ref. | Ciência | MédTema 0,08 | |

|---|---|---|---|

| A ciência é... | n | Méd | |

| Q01 | (A) um conjunto de conhecimentos que envolve princípios, leis e teorias que explicam o mundo. | 73 | 0,74 |

| Q02 | (P) uma maneira de realizar experiências com o fim de resolver problemas que nos interessam. | 73 | -0,33 |

| Q03 | (P) uma organização de pessoas (cientistas) com ideias e técnicas com que descobrem novos conhecimentos. | 73 | -0,29 |

| Q04 | (P) um conjunto de disciplinas específicas, como biologia, física e química. | 67 | -0,15 |

| Q05 | (A) um processo sistemático de investigação que enfatiza a observação empírica da realidade. | 72 | 0,45 |

| Ref. | Método científico | MédTema -0,10 | |

| Quanto ao método científico... | n | Méd | |

| Q06 | (I) ele assegura resultados válidos, claros, lógicos e exatos. Por isso, os cientistas seguem as suas etapas. | 73 | -0,43 |

| Q07 | (A) ele é útil, mas não assegura resultados. Os cientistas também devem ter originalidade e criatividade. | 71 | 0,27 |

| Q08 | (P) os melhores cientistas usam qualquer método para obter resultados (incluindo imaginação e criatividade). | 68 | -0,35 |

| Q09 | (P) muitas descobertas científicas foram feitas por casualidade, e não seguindo o método científico. | 72 | -0,07 |

| Ref. | Natureza da ciência | MédTema 0,34 | |

| Quanto à natureza da ciência... | n | Méd | |

| Q10 | (P) inconscientemente os cientistas podem escolher investigação que apoie as crenças da sua cultura. | 66 | 0,00 |

| Q11 | (A) o conhecimento antigo é reinterpretado à luz de novas descobertas. Mesmo fatos científicos podem mudar. | 71 | 0,69 |

| Ref. | Tipos de relação entre ciência e fé cristã | ||

| Quanto à relação entre ciência e fé cristã... | n | Méd | |

| Q12 | são duas formas de pensamento e prática que estão em conflito e uma tenta subjugar a outra. | 68 | 0,11 |

| Q13 | são duas formas de pensamento e prática independentes, cada uma com regras e linguagem própria. | 74 | 0,49 |

| Q14 | são duas formas de pensamento e prática distintas, mas em diálogo, para mútuo entendimento. | 71 | 0,25 |

| Q15 | são formas de conhecer que devem ser integradas, pois a realidade a que se referem é, em boa parte, a mesma. | 69 | 0,14 |

| Q16 | (I) cientistas que não acreditam em Deus conseguem ser mais neutros do que os cientistas que acreditam em Deus. | 68 | 0,14 |

| Ref. | Relação histórica entre ciência e fé cristã | MédTema -0,33 | |

| Quanto à relação histórica entre ciência e fé cristã... | n | Méd | |

| Q17 | (P) durante a Idade Média, a Igreja Católica dificultou o livre desenvolvimento científico. | 74 | -0,36 |

| Q18 | (I) os cristãos medievais suprimiram o conhecimento sobre a esfericidade da Terra, ou em outras palavras, defendiam que a Terra era plana. | 64 | -0,31 |

| Q19 | (I) a teoria de Nicolau Copérnico de que o Sol, e não a Terra, está no centro do Universo foi um grande golpe a religião cristã, pois retirou o estatuto especial da humanidade no Universo. | 64 | -0,31 |

| Q20 | (I) a condenação de Galileu pela Inquisição Católica foi motivada exclusivamente por sua defesa de que a Terra girava em torno do Sol. | 67 | -0,34 |

| Q21 | (I) a história da relação entre ciência e fé cristã é caracterizada pela perseguição da Igreja contra cientistas como Galileu. | 70 | -0,35 |

| Ref. | Relação histórica entre teoria da evolução e fé cristã | ||

| Quanto à relação entre ciência e fé cristã... | n | Méd | |

| Q22 | (P) a Teoria da Evolução mostrou que os processos naturais que levaram ao surgimento de todas as espécies ocorreram de forma aleatória e sem propósito, demonstrando que eles não podem ter sido planejados ou guiados por Deus. | 71 | -0,25 |

Fonte: elaborado pelos autores.

Como é comum nos estudos realizados com este instrumento (COCTS), o índice de atitude médio para cada tema fica muito próximo da neutralidade (Alonso; Manassero Mas; Talavera, 2010; Maciel; Bispo Filho, 2010). Índices fortes e positivos indicariam crenças e atitudes adequadas às expectativas correntes para a alfabetização científica. Contudo, índices moderadamente fortes e positivos são observados apenas em dois itens do COCTS, a saber, os itens Q01 (Méd 0,74; DP 0,30) e Q11 (Méd 0,69; DP 0,44), os quais se referem à ciência em sentido mais geral. Chama a atenção o fato de que, para esse índice de atitude, no que se refere ao grupo de itens cujo tema é método, a tendência é, na verdade, negativa (MédTema -0,10). A tendência, já observada no Brasil (Maciel; Bispo Filho, 2010), aqui, é efeito da pressão dos resultados em dois itens: Q06 (Méd -0,43; DP 0,51) e Q08 (Méd - 0,35; DP 0,64), cujos dados são bastante dispersos, como sugere o desvio-padrão associado. Estes resultados, em especial, parecem sugerir concepções ingênuas segundo as quais haveria um método científico unificado, descrito em etapas fixas.

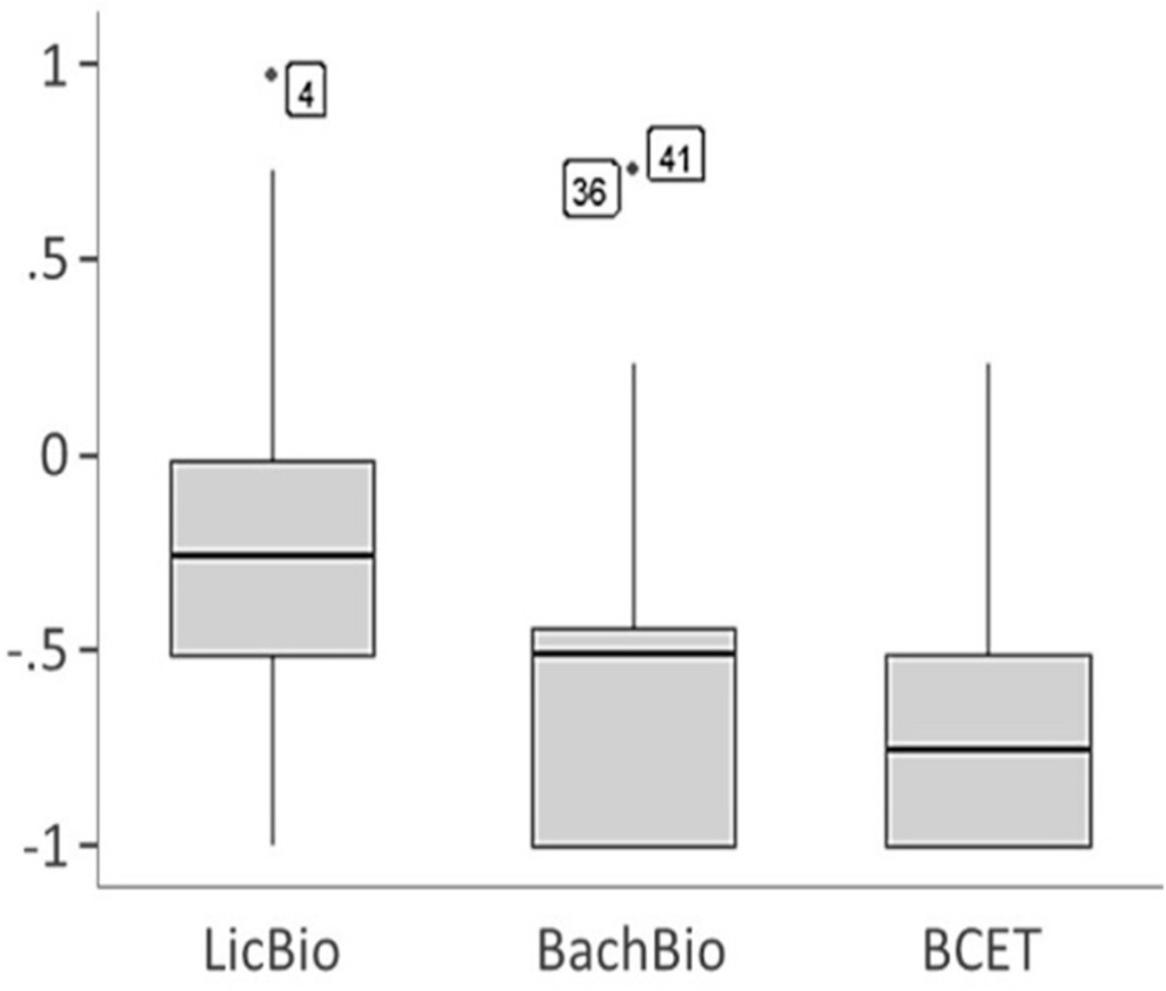

Testamos a hipótese segundo a qual haveria alguma diferença quanto à representação da ciência entre os participantes vinculados a cursos diferentes. Os estudantes do curso de LicBio tendem a apresentar estruturas de resposta significativamente distintas dos outros dois cursos, como se vê no quadro 3.

Quadro 3 Matriz de comparações múltiplas Dwass-Steel-Critchlow-Fligner (questões por curso)

| Comparações múltiplas - Q01 | W | p | |

|---|---|---|---|

| Licenciatura em Biologia | Bacharelado em Biologia | 3.588 | 0.030 |

| Licenciatura em Biologia | Bacharelado em Ciências Exatas e Tecnológicas | 3.611 | 0.029 |

| Comparações múltiplas - Q02 | W | p | |

| Licenciatura em Biologia | Bacharelado em Biologia | -3.560 | 0.032 |

| Comparações múltiplas - Q06 | W | p | |

| Licenciatura em Biologia | Bacharelado em Ciências Exatas e Tecnológicas | -3.873 | 0.017 |

Nota: foi considerado significativo p < .05.

Fonte: elaborado pelos autores.

Os licenciandos em Biologia são mais reticentes que os estudantes dos outros cursos em sua adesão à imagem da ciência como um conjunto de conhecimentos que envolvem teorias, leis etc. (Q01); têm uma posição mais neutra quanto à imagem da ciência como solucionadora de nossos problemas (Q02) que os estudantes do BachBio. Além disso, também aderem com menor intensidade que os estudantes do BCET a uma imagem ingênua do método segundo a qual consiste num conjunto definido e lógico de passos para a produção de conhecimento, pelo que se tornaria garantidor de resultados confiáveis. LicBio e BCET, na verdade, parecem ser extremos de um contínuo com os estudantes do BachBio. É isso que parece sugerir a distribuição das respostas (figura 1), por exemplo, à Q06, sobre o método científico (representação monista) como garantia de confiança dos resultados obtidos pela ciência.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 1 Distribuição das respostas à Q06 (método como garantia de resultados), por curso

A literatura aponta uma pequena distinção entre as respostas de estudantes em áreas relacionadas às humanidades (caso da LicBio) e em áreas ligadas às ciências naturais e tecnologias (Maciel; Bispo Filho, 2010). Aqui, estas distinções existem para alguns itens consistentemente na mesma direção, de uma imagem menos exaltada da ciência. Uma ponderação importante diz respeito ao fato de que neste estudo foram utilizados bem poucos itens do COCTS (um instrumento bastante extenso) e isso pode interferir na percepção global dos resultados.

Outro ponto em que os resultados obtidos sugerem carência de sofisticação das crenças e atitudes dos participantes em geral diz respeito aos aspectos da história da RCR. Os itens Q17 a Q21 mencionam algum mito histórico desta relação, alguma crença ou atitude sem respaldo na atual historiografia profissional sobre o assunto. Nesse conjunto de itens, a média obtida para o tema também foi negativa e de grau médio moderado (MédTema -0,34). Esses itens estão todos correlacionados positivamente entre si (o coeficiente de correlação de Spearman varia de moderadamente fraco a moderadamente forte) de modo estatisticamente significativo (em sua maioria, com p-value < 0,001), conforme tabela 1. Isso sugere um complexo de crenças e atitudes, talvez assimilado em bloco, talvez disponibilizado em bloco pela cultura em suas manifestações midiáticas ou educacionais. De fato, quase todos os itens desse bloco também se associam positiva e significativamente com o item Q22, cujo resultado, também negativo, aponta para a suposição, partilhada entre os participantes, de uma incompatibilidade entre a Teoria da Evolução e a crença teísta. É possível supor alguma relação (de natureza epistemológica, psicológica etc.) entre os equívocos históricos sobre a RCR e tal crença.

Tabela 1 Matriz de correlações Q17-Q22

| Q17 | Q18 | Q19 | Q20 | Q21 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Q18 | ρ de Spearman | 0.467 | *** | - | |||||||

| gl | 62 | - | |||||||||

| p-value | < .001 | - | |||||||||

| Q19 | ρ de Spearman | *** | 0.569 | *** | - | ||||||

| gl | 56 | - | |||||||||

| p-value | < .001 | - | |||||||||

| Q20 | ρ de Spearman | ** | 0.419 | *** | 0.526 | *** | - | ||||

| gl | 57 | 61 | - | ||||||||

| p-value | < .001 | < .001 | - | ||||||||

| Q21 | ρ de Spearman | ** | 0.708 | *** | 0.529 | *** | 0.500 | *** | - | ||

| gl | 60 | 59 | 63 | - | |||||||

| p-value | < .001 | < .001 | < .001 | - | |||||||

| Q22 | ρ de Spearman | *** | 0.163 | 0.314 | *** | 0.342 | *** | 0.221 | * | ||

| gl | 61 | 59 | 62 | 66 | |||||||

| p-value | 0.101 | 0.007 | 0.003 | 0.035 |

Notas: Ha é correlação positiva.

Fonte: elaborado pelos autores.

* p < .05,

** p < .01,

*** p < .001, unicaudal.

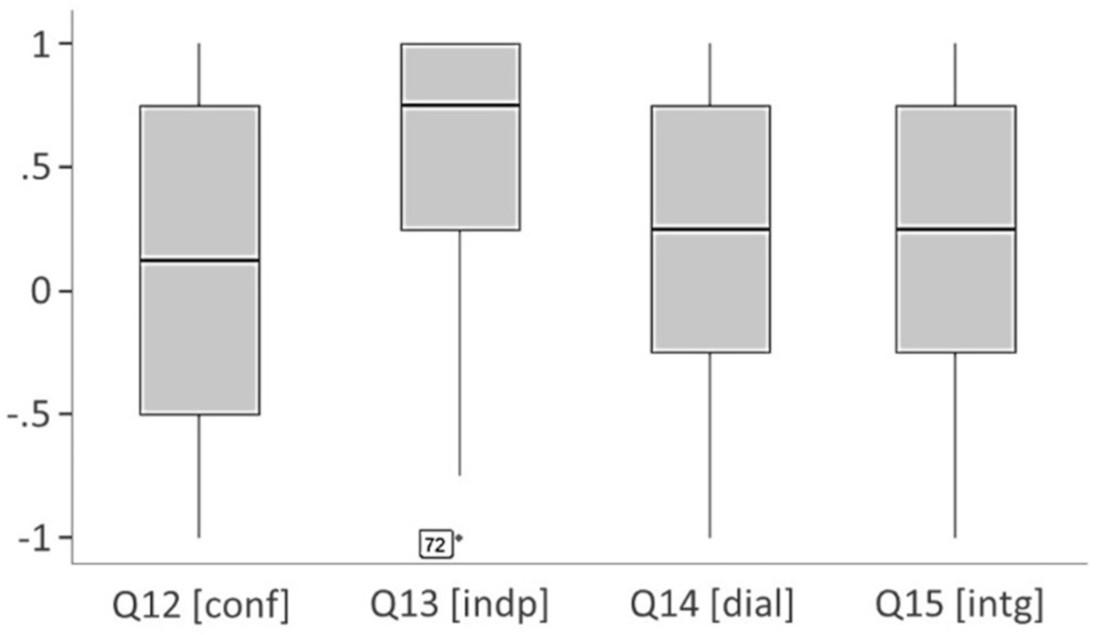

Não obstante estas indicações apontem para uma imagem de RCR segundo o modelo do conflito, quando os participantes respondem diretamente aos itens sobre a RCR, como se pode ver no quadro 2, a adesão é mais intensa à Q13, isto é, ao modelo da independência (Barbour, 2007). Enquanto a resposta aos outros modelos é pouco maior que neutra, a resposta ao modelo da independência é moderada, ainda que também aqui os dados se apresentem dispersos (Méd 0,49; DP 0,52), tal como podemos ver na figura 2. Outras pesquisas sugerem bastante heterogeneidade nos resultados encontrados, mas os modelos mais frequentemente endossados por diversos grupos de participantes são do conflito ou da integração (Gomes; Figueiroa, 2022). Um levantamento de teses e dissertações produzidas no Brasil mostrou que a perspectiva do diálogo é a mais frequentemente apontada entre os resultados, e que a da independência é, na verdade, a segunda mais frequente (Azevedo; Orquiza-de-Carvalho, 2017; Oliveira; Bizzo; Pellegrini, 2016).

Fonte: elaborado pelos autores.

Figura 2 Respostas aos modelos para a relação entre Religião e Ciência, em BoxPlot

Uma interpretação alternativa para o conjunto desses resultados é que uma resposta moderadamente fraca que aponta para adesão ingênua aos mitos históricos sobre a RCR não estaria mesmo relacionada à imagem do conflito como essencial à RCR. Essa adesão aos mitos históricos se faz sob a hipótese da contingência histórica, ou seja, a ideia segundo a qual o conflito existiu restrito àquele período e àquelas condições, talvez algo que se pense superado em nossos dias. De fato, o próprio Barbour (2007), em alguns momentos, descreve o modelo da independência como aquele em que a possibilidade de conflito seria evitada. Na caracterização do modelo pelo seu autor está presente também uma concepção específica de método científico, concebida de maneira ingênua, monista e restrita. E isso nós observamos nas respostas acima discutidas sobre ciência e método.

Da mesma maneira, a resposta moderadamente fraca de adesão a uma imagem ingênua da relação entre Teoria da Evolução e crença teísta também não indica uma imagem global da RCR conflituosa, mas indicaria um conflito apenas localizado. Alguns estudos mostram como a compreensão acerca desta teoria, por parte dos estudantes em geral, é incipiente e isto parece potencializar a percepção de conflito entre Teoria da Evolução e crença teísta (Luckmann; Soares, 2019; Oliveira et al., 2022). É preciso acrescentar que não se verificou diferença estatisticamente significativa entre as respostas daqueles que passaram, em seu curso, por algum componente curricular especificamente sobre Teoria da Evolução e aqueles que não passaram. Além disso, alguns estudos mostram que a percepção de conflito de fato localizada em tópicos como a Teoria da Evolução teria, na verdade, um significado diferente daquele comumente difundido. Os estudos de Evans (2018) mostram não haver uma percepção sistêmica de conflito entre religião e ciência, mas algo que ele chamou de conflito proposicional, isto é, restrito a algumas alegações científicas e religiosas específicas. Ele também apontou um fundamento moral, em vez de epistemológico, para esta percepção. Sendo assim, a hipótese aqui aventada é que a adesão ao modelo da independência representa, dentro da taxonomia de Barbour, um tipo de RCR que comporta a hipótese de um conflito localizado, e assim se poderia ler este padrão de respostas.

Uma questão importante, que se nos apresenta neste contexto, é a eventual diferença entre cristãos e não cristãos quanto ao seu endosso a qualquer dos modelos para a RCR. Não há diferenças importantes quanto a estes itens. No entanto, esses dois grupos diferem em relação aos itens Q07, Q10 e Q16 (tabela 2).

Tabela 2 Diferenças entre cristãos e não-cristãos segundo o Teste de Kruskal-Wallis

| χ2 | gl | p | ɛ2 | |

|---|---|---|---|---|

| Q07 | 4.24 | 1 | 0.039 | 0.0606 |

| Q10 | 4.29 | 1 | 0.038 | 0.0660 |

| Q16 | 9.98 | 1 | 0.002 | 0.1489 |

Fonte: elaborado pelos autores.

Os dois primeiros destes itens, se referem, respectivamente, ao método e à natureza da ciência. Ambos os itens dizem respeito à confiabilidade da ciência, e as respostas dos participantes que se declaram cristãos tendem a ser mais ingênuas que as respostas daqueles que se declaram não cristãos. Embora estatisticamente significativa, a diferença entre os grupos não é grande, assim como o tamanho do efeito, como se pode verificar.

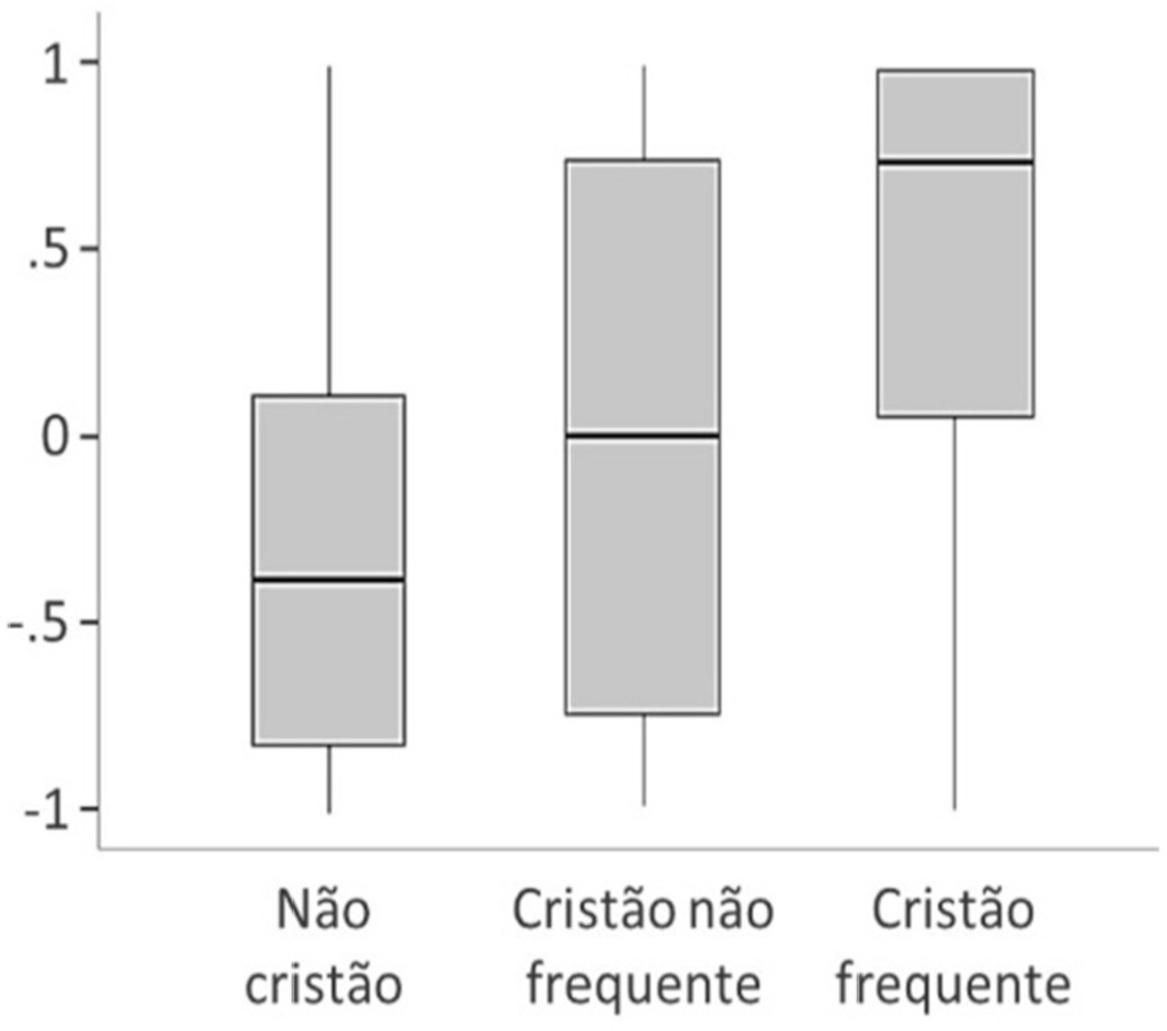

Com efeito um pouco maior, a diferença entre as respostas ao item Q16 também é um pouco maior e numa direção diversa, pois as respostas dos cristãos aqui tendem a ser menos ingênuas, isto é, eles tendem a discordar da ideia segundo a qual cientistas que não acreditam em Deus são mais neutros que aqueles que acreditam. Dentro do grupo de cristãos, há ainda uma outra diferença significativa (Teste de Kruskal-Wallis: χ2 7.63, p 0.006, ɛ2 0.1139) entre os que se declaram frequentes ao serviço religioso (ao menos uma vez por semana) e os que não se declaram frequentes. Há uma tendência dos não frequentes à discordância quanto ao item Q16, enquanto a tendência de discordância dos cristãos frequentes é ainda mais forte (figura 3). Essas respostas parecem sugerir que os não cristãos suspeitam da crença em Deus como corruptora das boas práticas científicas e que os cristãos rejeitam esta ideia. Nenhuma das duas posições é, em princípio, incompatível com a imagem da independência.

Fonte: elaborado pelos autores.

Figura 3 Respostas à Q16, sobre a neutralidade de cientistas cristãos e não cristãos, em BoxPlot

Os participantes que se declaram cristãos e frequentes também têm respostas diferentes daqueles que não se declaram frequentes em relação aos itens Q17 e Q19, dois itens do grupo dos mitos históricos para a RCR. Há, aqui também, uma tendência consistente dos cristãos frequentes a rejeitar as imagens de conflito sugeridas por estes itens.

Embora tenhamos testado diversas hipóteses sobre diferenças entre grupos de estudantes por curso, por período letivo em que se encontram em seus respectivos cursos, diferenças entre estudantes que cursaram componente curricular de Evolução, sexo, idade e local de residência, não se constatou nenhuma outra diferença digna de menção além daquelas já referidas.

Conclusões

A avaliação geral de como os participantes desta pesquisa representam a ciência é comparável aos estudos anteriores já mencionados, a saber, uma representação à qual carece sofisticação. Os componentes mais ingênuos desta representação estão ligados à representação da dimensão metodológica da prática científica. Está sugerida uma representação monista de método, descrito por etapas fixas de sequência definida, garantidoras de resultados confiáveis. Este é um componente da representação cientificista da ciência (Haack, 2012) e, como já visto, esse é um empecilho para a assimilação sofisticada de aspectos da ciência, inclusive daqueles que participam mais intimamente da percepção de RCR (Billingsley; Taber; Nassaji, 2021). Chama a atenção o fato de que há pouca diferença relevante quanto ao tipo de formação dos estudantes, representada pelo curso em que se inserem os participantes; quanto ao seu tempo de curso, não afeta suas crenças e atitudes de maneira significativa, o que contraria as expectativas formuladas com base na literatura (Riceto; Colombo Jr., 2019). A ressalva que se faz a essa conclusão é que este não é, de todo modo, um estudo longitudinal, mas obtém dados em sucessivos cortes transversais de etapas da formação.

Ao contrário da expectativa social amplamente difundida em nossa sociedade, e também daquilo que as pesquisas sugerem quando apontam a hesitação de pessoas autoidentificadas como religiosas em relação a certas ideias científicas, não se observam efeitos da religiosidade sobre a representação básica da ciência. Apenas notamos algumas nuanças bem localizadas quanto a temas que repercutem diretamente em outro tópico de interesse neste estudo. Verificamos uma imagem mais ou menos uniforme da RCR, segundo o modelo da independência. De todo modo, parece ser funcional para organizar todas as percepções acerca de como é a ciência e localizá-la de modo coerente em relação a uma concepção de religião que ameaça, mas não tanto, a integridade do conhecimento científico. Esta ameaça, segundo a imagem aparentemente discernida dos resultados, se daria pela confusão da natureza das duas (ciência e religião), principalmente afetada pela representação do método científico e dos efeitos epistemológicos da religião. É aqui que têm lugar as crenças sobre a história da RCR: elas apontariam (gerariam uma tendência) para a percepção de conflito, sem chegar a consumá-la pelo endosso ao modelo correspondente. Esse fenômeno poderia estar relacionado com a formação escolar em nível fundamental e médio dos participantes, pois há estudos que mostram, por exemplo, que o material didático por vezes sugere estes mesmos termos para a RCR, isto é, conflito representado por equívocos históricos acerca da RCR e predominância do modelo da independência (Miranda, 2018). O conflito seria acidental e não essencial. Por essa razão, a imagem da independência seria mesmo a mais adequada no contexto de todas essas crenças e atitudes. Uma ideia algo semelhante foi levantada por Dutra (2018). Ele notou que a adesão dos participantes em sua pesquisa ao modelo da independência parecia ser uma solução de compromisso que organizava crenças e atitudes de orientação nem sempre convergentes. Os resultados aqui obtidos e discutidos tornam essa percepção mais clara e ampliam o seu fundamento. Apontam na mesma direção as diferenças entre cristãos e não cristãos quanto ao risco que a religião representaria à integridade científica, assim como a diferença entre cristãos que se declaram frequentes à prática religiosa e aqueles que não se declaram assim.

Há uma vasta literatura que estuda a educação científica e, com mais especificidade, a instrução acerca da Teoria da Evolução e acerca da RCR. Segundo o que aponta, tudo isto estaria ligado. Ela sugere serem eficazes para produzir melhores índices de alfabetização científica abordagens que valorizem discussões metacientíficas, que integram história e filosofia da ciência de maneira mais sofisticada (Astudillo; Rivarosa; Adúriz-Bravo, 2018; Bernhard; Wilhelm; Helbling, 2023). Isso é relevante, uma vez que os resultados aqui discutidos apontam uma relação entre equívocos históricos acerca da RCR e a percepção de incompatibilidade entre Teoria da Evolução e crença teísta. Este estudo parece endossar as recomendações obtidas da literatura para a educação científica sobre o fundamento de informações e perspectiva novas.

Como visto, parece haver uma desconfiança dupla: dos estudantes cristãos em relação à ciência, principalmente dos estudantes que se declaram frequentes à prática religiosa, mas também uma desconfiança dos estudantes não cristãos para com a religião. Isto sugere um clima negativo para as práticas de formação científica, pois a desconfiança dos não cristãos induz uma posição defensiva nos cristãos (Edwards et al., 2024). Por outro lado, há indicações de que o reconhecimento pelos educadores quanto às ressalvas dos estudantes à Teoria da Evolução pode reduzir a percepção de conflito e favorecer a aprendizagem (Berkta et al., 2019), e que a presença de um instrutor que seja, ele mesmo, um modelo de cientista que cultive fé religiosa, também funciona como facilitador da aprendizagem.

O que é importante dizer é que os elementos levantados para a composição de um quadro em que se relacionam a representação da natureza da ciência e da relação entre religião e ciência dão a ver uma composição complexa, porém tratável. Estudos mais abrangentes, questões adjacentes àquelas trabalhadas até aqui, ainda podem ajudar a definir melhor este quadro e, principalmente, orientar com mais detalhe e precisão as abordagens pedagógicas mais desejáveis para a educação científica brasileira.