1 INTRODUÇÃO: CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Concernente à educação de surdos, as diferenças culturais e linguísticas reivindicadas como lócus de enunciação do surdo/surda sinalizante podem ser atribuídas “a uma maneira mais particular (visual-espacial) de significar e entender todo um conjunto de fatores culturais e linguísticos da língua de sinais” (Coelho, 2017, p. 33). Quando se enfatiza o direito linguístico e identitário de surdos sinalizantes da Língua Brasileira de Sinais (Libras), conforme defendido por Lodi e Lacerda (2009) e Lodi, Rosa e Almeida (2012), entre outros, coloca-se em pauta o direito dos surdos de serem educados por meio das línguas de sinais e lhes assegura o ensino da língua majoritária (em nosso país, o português na modalidade escrita), posicionamento com o qual compactuamos neste trabalho. E, apesar de não constar na referida lei o ensino de uma outra língua escrita, de modo geral, o inglês tem sido a língua ensinada nas escolas públicas estaduais em nosso contexto de investigação. Portanto, o aluno surdo terá contato linguístico com três línguas, principalmente, libras, português e inglês, organizadas linguística e culturalmente em duas modalidades (visual-espacial e oral-auditiva).

Com este recorte de pesquisa, descreveremos práticas letradas de leitura e escrita com textos nas aulas de português e inglês, nos anos 2018 e 2019, em uma escola estadual bilíngue de surdos do Centro-Oeste, ministrada por uma professora ouvinte. O ensino, tanto de português - na disciplina de Língua Portuguesa, na modalidade escrita - como de inglês - na disciplina de Língua Inglesa, também na modalidade escrita - ocorre por intermédio de sinalização em Língua Brasileira de Sinais - Libras.

À medida que a prática pedagógica foi sendo construída nas interações em sala de aula, começamos a observar que alguns alunos conseguiam ler enunciados traduzindo em sinais palavra por palavra - realizando, a nosso ver, uma leitura apenas por decodificação, decompondo palavras por palavras em sinais, sem, contudo, inferir um sentido mais amplo do que havia sido lido. Essa constatação nos levou a refletir sobre as razões dessa ocorrência. Quando questionados sobre o significado do que haviam acabado de ler ou escrever, alegavam, de forma geral, que não sabiam, não queriam saber e, que ler e escrever era muito difícil. Esqueciam a escrita da escola pela pouca familiaridade com práticas letradas inscritas no letramento social, conforme Giordani (2004), Karnopp e Pereira (2015), Gesuelli, (2015) e Lodi (2013), pesquisadores que já apontavam para esta visão estruturalista inscrita no letramento apenas da escola e suas práticas de codificação e decodificação.

Esta pesquisa se justifica, portanto, por estar inserida no contexto da educação de surdos, no Brasil, assim como por investigar as possíveis contribuições dos letramentos crítico e crítico visual no ensino de português e inglês. Para tanto, pretendemos questionar a visão estruturalista de língua, com o intuito de desenvolver capacidades críticas de leitura com alunos surdos.

Considerando que as pesquisas na área da educação de surdos, de modo geral, conforme Skliar (2005), apontam para o aparente fracasso educacional do surdo - em específico à leitura e à escrita padrão do português - de forma simplista, a saber: surdez como condição biológica de fracasso educacional, além da insistência na culpabilização dos professores ouvintes e/ou dos métodos de ensino. Assim, com esses “três tipos de justificativas mencionadas, evita-se toda uma possível denúncia acerca do fracasso da instituição-escola, das políticas educacionais e da responsabilidade do Estado” (Skliar, 2005, p. 18).

O contexto desta pesquisa corrobora essa queixa. Sendo a única escola da região a ensinar libras, ainda segue como um centro de atendimento ao deficiente auditivo, apesar de inúmeras reivindicações provenientes dos surdos e profissionais da escola por uma educação de surdos numa perspectiva curricular - cultural e linguística - bilíngue. Reivindicação de longa data ainda não atendida, pois a última nota sobre tal questão remonta ao ano de 2016, na qual o então superintendente estadual de Promoção de Articulação de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência “esclarece que as discussões avançaram e aguardam parecer favorável do governo do Estado. No entanto, alerta que as pautas citadas acima, se encontram em discussão, há não menos de 30 anos” (Coelho, 2017, p. 30).

Entretanto, notamos que, além de as reinvindicações não terem sido atendidas localmente, ainda são uma demanda que persiste em seguir por uma perspectiva bilíngue. Uma luta da comunidade surda em âmbito nacional, a exemplo o Projeto de Lei 4.909/2020, em discussão no momento, busca alçar a educação bilíngue como uma modalidade de ensino independente - com garantia de atendimento especializado bilíngue e programas de ensino e pesquisa específicos, desvinculados da Educação Especial -, como possibilidade educacional e pedagógica para atender surdos na educação regular e escolas bilíngues de surdos.

Trouxemos esse pequeno recorte das políticas públicas e demanda da educação bilíngue de surdos sinalizantes para ressaltar as condições de trabalho nesta área de educação como um espaço com muitos desafios e de mudanças em curso, no âmbito linguístico, sociocultural e político.

Fatos como estes nos impulsionaram a, além de investigar as dificuldades de leitura dos alunos surdos no contexto educacional e político em que estão situados, sobretudo, refletir sobre possibilidades de trabalhar leitura e produção escrita dos alunos quando estas lhes parecem tão distantes de suas práticas letradas e linguísticas. Desse modo, pretendemos colaborar com pesquisas que apontam para outras possibilidades, como trabalhar um letramento escolar para além da escola, que faça sentido para esses alunos, motivando-os a se expressarem por meio do português (e inglês), na modalidade escrita.

Por isso, fundamentamos, teoricamente, este trabalho na perspectiva dos estudos dos letramentos para apontar possibilidades de práticas de leitura e escrita mais críticas e situadas, considerando o contexto educacional e as práticas linguísticas e culturais dos alunos. Isso significa ensinar os aspectos linguísticos e gramaticais em letramentos sociais de leitura compreensiva e escrita.

Para viabilizar esta discussão, além destas considerações iniciais, este trabalho está organizado do seguinte modo: no primeiro momento, apresentamos o viés dos letramentos que subsidia nossa interpretação dos dados “Letramentos crítico e visual na educação de surdos”. Na sequência, abarcamos o “Contexto da pesquisa: procedimentos interpretativos, instrumentos de geração de dados, participantes”. Em seguida, procedemos à análise interpretativa dos dados, que está dividida em duas seções: a primeira parte, “Letramentos crítico e crítico visual de inglês” e a segunda, “Letramento crítico e crítico visual de português escrito na educação de surdos.”. Por fim, tecemos nossas considerações finais.

2 LETRAMENTOS CRÍTICO E VISUAL NA EDUCAÇÃO DE SURDOS

Por meio da língua(gem), ensinamos, aprendemos e, sobretudo, agenciamos nossas práticas sociais e letradas. Daí a relevância de conceber o ensino de línguas no campo dos letramentos críticos, no qual língua é discurso, prática social e ideológica de construção de sentidos (Jordão, 2015, 2016).

Assim, em relação à filiação teórica dos letramentos, este trabalho se conecta à síntese feita por Ferraz e Kawachi-Furlan (2019. p. 2011), com a qual definem:

Os letramentos (críticos, novos letramentos, multiletramentos, visuais), inspirados em Freire, foram desenvolvidos por teóricos como Luke, Freebody, Kress, Street, Norton, Morgan, Cope e Kalantzis, Lankshear e Knobel, Snyder, para citar alguns, e trazidos para o Brasil via língua materna (Soares, Kleiman, Rojo, Signorini). Além disso, têm sido expandidos (e localizados) por educadores e acadêmicos das línguas estrangeiras (especialmente da língua inglesa), tais como Monte Mór, Menezes de Souza, Mattos, Takaki, Duboc, Jordão, Pessoa, Rocha, Maciel, Zacchi, Jucá, Martinez, Ono, entre tantos outr@s (Ferraz; Kawachi-Furlan, 2019, p. 2011).

Apesar de concisa, nossa síntese descreve a historiografia do lócus crítico em pesquisas relevantes na área dos letramentos, especialmente do letramento crítico e letramento crítico visual. Não pensamos em termos de um construto fechado, mas em um ensino de língua crítico que se desdobra em práticas letradas e pedagógicas possíveis: “através das reflexões que ocorrem mediadas pela observação das práticas sociais e do nosso cotidiano, podemos construir e reconstruir práticas de empoderamento e críticas através da linguagem.” (Ferreira, 2018, p. 43).

Nessa perspectiva de ensino crítico de línguas é que buscamos a construção de práticas de ensino-aprendizagem mais colaborativas, por meio da diversidade de textos e de atividades de ensino, em prol de maior engajamento ativo dos alunos, assim como, de outro modo, a centralização do trabalho pedagógico em questões relevantes a esses alunos (Ferreira, 2018), somadas a experiências socioculturais e linguísticas, por exemplo. O termo colaborativo surge do entendimento de que aprendemos com o outro, nas coletividades, e decorre das interações que realizamos.

Nesse direcionamento, os letramentos vão além da decodificação e codificação da palavra e do texto e percorre o viés ideológico (Street, 2014). Conforme Street (2014), não há que se falar em dicotomia, mas em entrelaçamentos de aspectos técnicos/funcionais e sociais aos letramentos. Portanto, o ponto em destaque é ler e escrever para aprender a (re)significar, construir sentidos de si e do outro, ampliando sua visão do mundo.

Portanto, além de uma atitude de escuta ativa, por parte do professor, conectam-se à centralidade do processo de ensino temas e componentes curriculares que possibilitem incentivar e despertar o interesse do aluno em interagir discursivamente sobre questões sociais que os atravessam. Esse processo pode/deve ser desenvolvido em aulas que despertem o interesse e a vontade de se expressar, por meio de temas, atividades e projetos para trabalhar as estruturas linguísticas (Sabota, 2018; Jordão, 2018).

Nesse direcionamento, o ensino de inglês (e português) passa a ser “contextualizado, significativo, sempre relacionado à vida” (Jordão, 2018, p. 77). Daí, então, “a língua, as estruturas, o vocabulário, a pronúncia, os elementos linguísticos tradicionais não somem, mas aparecem conforme sejam necessários no trabalho de produção de sentido” (Jordão, 2018, p. 77).

Jesus (2018) traz uma abertura de como operacionalizar essa perspectiva no ensino crítico de línguas, que envolve ensinar a língua para além das questões linguístico-gramaticais, abarcando temas e questões sociais latentes. Portanto, por meio de práticas de letramento crítico, cria-se a possibilidade de aprender “a pensar não apenas nas palavras em si, mas nas implicações das escolhas léxico-gramaticais com vista à construção de significados” (Jesus, 2018, p. 100-101), ampliar a visão de mundo, problematizar e desenvolver ações de agenciamento crítico sobre questões centrais da sociedade.

Tal possibilidade leva-nos a refletir sobre os letramentos críticos na educação de surdos, especificamente ensino crítico de português e inglês, como espaço aberto de práticas letradas de leitura e escrita, mais colaborativas e significativas entre professor (surdos e ouvintes) e alunos surdos. Com base nos temas vivenciados em suas práticas linguísticas e socioculturais, e em projetos, essas atividades, além de serem significativas, corroboram a aprendizagem mais ativa.

Nesse sentido, a interpretação crítica de textos visuais (imagens, fílmicos) decorre, também, do entrelaçamento de práticas sociais e culturais, bem como dos letramentos a serem mobilizados pelo leitor em seu processo de leitura compreensiva de imagens, como fotografia, fotorreportagem, cartazes, pôsteres, anúncios publicitários, entre outros. Isso significa que compreender e interpretar aspectos da cultura, da sociedade, traduzidos em textos visuais requer mobilizar efeitos de sentidos e criticidade. Por essa razão, movimenta uma multiplicidade de práticas letradas (ou seja, multiletramentos) para serem interpretadas crítica e criativamente (Gee, 1996apudGoldstein, 2016).

Assim, esse viés do letramento visual - entre outros - pode nos permitir práticas mais críticas e criativas face ao contexto tecnológico digital (de mídias impressas e digitais) que vivenciamos.

Importante destacar que o ensino de línguas na perspectiva dos letramentos (crítico e visual) não prioriza apenas a leitura do texto visual ou da imagem. Longe disso, significa reconhecer a multiplicidade de textos oriundos da língua(gem) verbal, sonora, visual. Cientes que somos, como professoras e professores de línguas, da importância de práticas letradas com textos escritos (e também com outros tipos de textos), com os quais experenciamos a multiplicidade de recursos e designers textuais, a combinação de formas multimodais, enfatizamos a importância da adoção dessa orientação teórico-prática no ensino de leitura e escrita de surdos. Por exemplo, imagens em movimentos ou estáticas com textos escritos, orais (e sinalizados no caso dos surdos), além das possibilidades de novas práticas letradas criativas oriundas de mestiçagem, renderização, representação em diferentes espaços − online, offline, impresso, midiático - podem ser levadas para a sala de aula com finalidades diversas, entre elas comunicar, informar, convencer, entreter-se.

A definição de letramento crítico visual pode ser entendida também em consonância com nosso lócus de enunciação e visão de mundo. Por esse ângulo, “pensando cuidadosamente sobre de onde vemos, ‘podemos nos tornar responsáveis pelo que aprendemos a ver’.” (Haraway, 1991 apudROSE, 2007, p. 13, tradução nossa)1.

As práticas de leitura ocorrem pela interpretação, considerando-se as práticas sociais e de significação, apesar de essa interpretação não, necessariamente, remeter-se à ideia de ‘certo’ e de ‘errado’. Por essa razão, conforme proposto pela autora, posicionamo-nos a favor de uma atenção e compromisso em termos metodológicos sobre como fazer interpretação de textos visuais numa perspectiva mais crítica de ver/ler imagens.

3 CONTEXTO DA PESQUISA: PROCEDIMENTOS INTERPRETATIVOS, INSTRUMENTOS DE GERAÇÃO DE DADOS, PARTICIPANTES

Metodologicamente, esta pesquisa é de natureza interpretativa autoetnográfica (Pardo, 2018; Ono, 2017) e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa - CEP/UFMT/Humanidades, número do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética - CAAE: 12359218.0.0000.5690. Construída por meio da docência de um dos autores desta pesquisa como professora-pesquisadora, em uma escola pública de surdos, os instrumentos utilizados para geração de dados foram notas de campo, registros fotográficos e filmagens de partes das aulas para posterior transcrição. Estas últimas foram realizadas com consentimento de uso dos dados gerados: autorização dos responsáveis e participantes, bem como consentimento da equipe gestora da escola. Os nomes dos alunos, participantes da pesquisa, são fictícios para assegurar sua privacidade.

Os dados gerados foram organizados, tematicamente, da seguinte maneira: observação reflexiva, seleção dos dados, transcrição da libras para o português. Destacamos que as transcrições respeitam o uso de língua portuguesa dos alunos, sem alteração para o português padrão. Na sequência, culminando na interpretação dos pontos mais recorrentes, consideramos sua participação e assiduidade nas aulas e objetivamos investigar as possíveis contribuições dos letramentos crítico e crítico visual no ensino de português e inglês, na modalidade escrita, para os alunos do 8º e 9º anos participantes da mencionada pesquisa, nos anos de 2018 e 2019.

O critério para seleção dos trechos se deu em decorrência de sua representatividade nas práticas de letramento crítico e crítico visual, tanto nas aulas de português como de inglês escritos. Portanto, os exemplos que serão interpretados decorrem de aprendizagens colaborativas ocorridas na sala de aula de línguas.

No quadro 1, a descrição dos alunos participantes desta pesquisa e período em que participaram das aulas. Reiteramos que os nomes são fictícios para preservar a identidade dos alunos e que os relatos foram produzidos (escritos e/ou sinalizados) por eles mesmos.

Quadro 1 Alunos participantes desta pesquisa

| Lia, em 2018 - 9º Ano, 15 anos. Sou surda, tem surdos na família. Moro com ouvintes. Não tem libras em casa. Não sabia libras... Aprendi Na escola. Minha avó me trouxe. No começo ficava olhando, mas logo me desenvolvi com os amigos. Mas, com ouvintes... pouca comunicação em libras... mais fala. |

| Dário, em 2018 - 9º Ano, 18 anos. Sou surdo, família e irmãos são ouvintes. Não tenho comunicação em casa, libras não tem. Não entendo o que falam. |

| Daniela, em 2018 - 8º Ano e 2019 - 9º Ano, 15 anos Sou surda, não utilizo libras para comunicar em casa, não tem libras. Tenho tia surda e meu irmão que é um pouco surdo [deficiente auditivo]. |

| Théo, em 2018 - 8º Ano e 2019 - 9º Ano, 18 anos Família fala (oraliza em português). Libras não tem. Comunicação... Não tem! |

| Mário, em 2018 - 8º Ano e 2019 - 9º Ano, 15 anos. Sou surdo, família ouvinte... oralização, comunicação difícil. Minha mãe sabe libras um pouco, faz curso de libras. 2016 até 2017 estudei escola inclusiva, professor ouvinte falava português... libras não. Eu não entendia. Professor escrevia no quadro e intérprete traduzia em libras e explicava. Eu fazia curso de libras à tarde em outro lugar. Mudei de escola. Comecei aqui em 2018, libras fui aprendendo e interagindo. Me desenvolvendo cada vez mais. Futuro, quero ser professor de português. |

| Liz, em 2018 - 9º Ano e 2019 - 9º Ano, 18 anos. Sou surda, família ouvinte... comunicação difícil. Futuro quero ser professora, gosto de desenhar. |

| Caio, em 2019 - 8º ano, 14 anos Família ouvinte, tia surda, minha mãe sabe libras, estuda. Minha mãe comunica por libras, meu pai gestos. Com minha família tenho dificuldade para me comunicar, minha irmã [ouvinte] fala com suas amigas... eu sozinho, triste. Primeiro contato libras 5 anos ... na escola, amigos na escola. |

| Lara, em 2019 - 8º ano, 15 anos [Quando] criança estudava escola ouvinte, vim para esta escola 2015, quando cheguei achei estranho... alunos surdos, só olhava, libras pouco muitas dúvidas... libras fui interagindo, praticando e acostumei. |

| Bryan, em 2019 - 8º ano, 14 anos. Sou surdo, família toda ouvinte. Só eu surdo. Antes, estudava em uma escola inclusiva. Todas as disciplinas, tudo separado. Tinha intérprete, professores oralizavam e intérprete interpretava. Me sentia errado, difícil estudar português era pesado. Me provocavam, me sentia triste ... esquecia tudo, em defasagem (perdia sempre). Abandonei. Mudamos. Aqui nesta escola tudo novo. Não sabia... Tinha libras pouco... curso pouco, avançado não. Em 2017, comecei nesta escola, aluno novo. Primeiro contato libras na escola. Comecei aos poucos na libras, me desenvolvi muito. Hoje, [minha] libras [é] boa. |

| Lucas, em 2019 - 8º ano, 16 anos. Sou surdo, família toda ouvinte, não sabem libras... falam (oralização). Comecei libras com 12 anos. |

Fonte: Elaborado pelos professores-pesquisadores (2018).

Assim, os participantes desta pesquisa são alunos dos 8º e 9º ano, matriculados regularmente em uma escola estadual bilíngue de surdos, localizada na região Centro-Oeste. A professora-pesquisadora, por sua vez, é ouvinte.

4 INTERPRETAÇÃO DOS DADOS: LETRAMENTOS CRÍTICO E CRÍTICO VISUAL DE INGLÊS E PORTUGUÊS

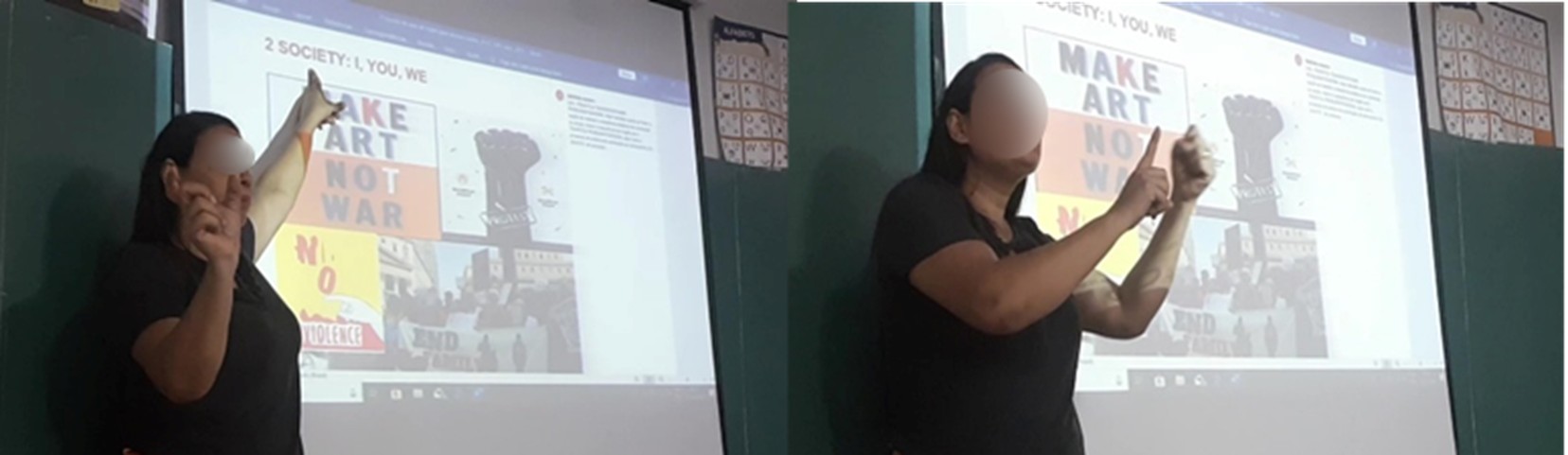

Na primeira figura, a professora descreve aos alunos o tema que irá trabalhar, indicando, por meio de apontamento, o texto escrito (também o texto visual) e, por meio da sinalização em libras, questiona-os sobre o texto a ser lido e sobre a interpretação dos significados percebidos por eles em suas leituras dos textos escrito e visual. Este excerto (figura 1), ainda, demonstra como se dava a prática de ensino, com a apresentação dos temas que poderiam ser trabalhados nas aulas - tanto de português como de inglês - semestralmente e/ou bimestralmente, a depender do engajamento dos alunos numa aprendizagem mais colaborativa.

Nos anexos, há dois recortes de alguns dos temas trabalhados nas respectivas disciplinas, as quais eram ministradas em horários e momentos diferentes: 1. Inglês, na modalidade escrita; 2. Português, na modalidade escrita, com a descrição dos objetivos de aprendizagem de cada uma delas, relacionados ao Documento de Referência Curricular e à Base Nacional Comum Curricular - DRC-BNCC, respectivamente.

Fonte: Acervo dos professores-pesquisadores (2019).

Figura 1 Apresentação e problematização dos temas

Com o intuito de engajar os alunos nas práticas letradas de leitura e escrita, e para que possam fazer uma primeira leitura mais ativa, os temas a serem trabalhados são apresentados, para que reflitam sobre quais conhecimentos demonstram ter a respeito de tais questões sociais e se estas fazem parte de sua vida ou lhes despertam interesse. Assim, da apresentação dos temas às respostas dadas pelos alunos, procede-se a uma sondagem para posteriores adequações e/ou reformulações na sequência didática a ser trabalhada. Um tema pode ser trabalhado semanalmente, semestralmente ou bimestralmente, dependendo do interesse e engajamento dos alunos na temática proposta.

Esses exemplos também trazem imagens que ilustram como ocorrem as interações em sala de aula, em razão da filiação teórica dos letramentos críticos, com apresentação temática de manifestações e questões sociais. Igualmente, evidenciam que a apreensão do contexto é fácil no material.

Seguindo nesse viés crítico dos letramentos, a didática empregada pela professora advém de um processo reflexivo e interpretativo - teórico-prático -, presente desde a seleção e elaboração do material pedagógico até a docência.

Assim, as figuras 2, 3 e 4 dão sequência ao tema “Questões raciais e movimentos sociais de (re)existência”, trabalhado nas aulas de inglês.

4.1 Letramentos crítico e visual de Inglês escrito na educação de surdos

As atividades da sequência didática, a seguir, foram criadas e adequadas para atender os alunos surdos nas aulas inglês, com a intenção de trabalhar práticas letradas de leitura e escrita de textos, bem como considerar questões mais voltadas “a contextos políticos de produção e uso das formas da língua” (Jordão, 2015, p. 72). O foco não é trazer respostas, mas incentivá-los a questionar e problematizar os sentidos lidos nos textos, relacionando-os com suas práticas letradas e sociais.

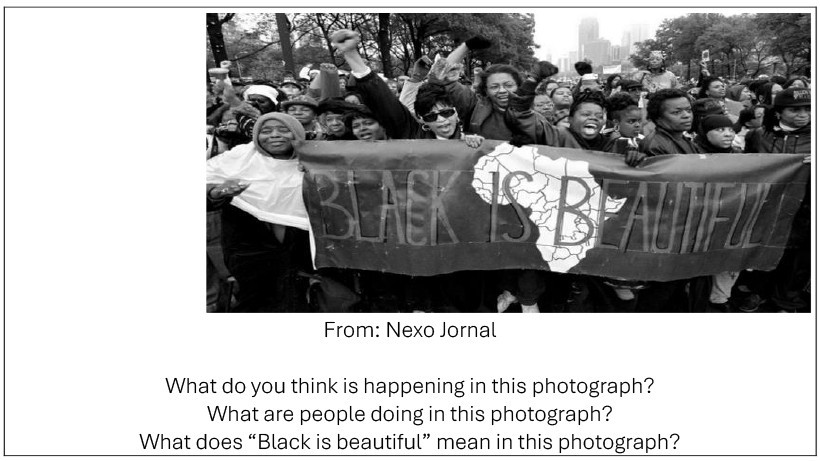

Fonte: Acervo dos professores-pesquisadores (2018).

Figura 2 Letramento visual, aula de inglês, turmas 8º e 9º ano

Por meio de questionamentos em libras, como os exemplificados na figura 2, foi proposta aos alunos a leitura do texto visual - fotografia retratada em cores branco e preto -, que mostra um grupo de mulheres negras segurando uma faixa com os dizeres Black is beautiful, em um espaço social. Algumas delas estão com braços erguidos e punho cerrado, possivelmente, gritando o lema escrito na faixa.

Enfatizamos que os alunos surdos, muitas vezes, realizam atividades de codificação e decodificação - de palavras com foco apenas na aquisição de vocabulário, razão pela qual “a maioria apresenta muita dificuldade para atribuir sentido ao que lê” (Karnopp; Pereira, 2015, p. 34). Esta dificuldade, conforme as autoras, pode ser atribuída à quase ausência de práticas letradas de leitura e escrita, principalmente quando chegam ao ensino formal institucionalizado (mas não só), e também à ênfase dada à leitura e à escrita no ensino de surdos.

Ademais, uma educação embasada no saber docente a ser transmitido ao aluno, sendo este instado a reproduzir palavras e textos que repetem a escrita e as verdades da escola (Giordani, 2004), dificulta a aprendizagem da leitura e escrita críticas. Nesse direcionamento, os alunos são convidados a apenas receber informações com poucos momentos para reflexão crítica. Este fato justifica a proposição de outros letramentos para além da escrita da escola e para além da mera codificação e decodificação da escrita em português sinalizado, objetivando maior afastamento desse padrão de ensino linear: professor detentor do saber - aluno mero receptor de informações institucionalizadas - centralidade apenas na transmissão de informações por de(codificação).

Para levar o aluno à reflexão crítica, as práticas de ensino apresentadas neste trabalho - e desenvolvidas com os alunos surdos - não são comuns nas aulas de línguas, conforme pontuamos. Trabalhamos estas práticas letradas de leitura e escrita nas aulas de línguas com surdos para oportunizar momentos de reflexão crítica e, assim, propor-lhes um convite a ocuparem o centro do processo de ensino-aprendizagem, de forma mais ativa e crítica.

Por meio dessas práticas letradas de leitura e escrita, convidamos os alunos a inferir sentidos com base na leitura do texto visual. O diálogo e a interação transcorrem em libras e têm como finalidade problematizar os sentidos possíveis de ver/ler no texto. Para isso, é preciso pensar quais aspectos nos são possibilitados ver/ler ou não na imagem oferecida à leitura. Em outras palavras, o professor deve identificar o que influi sobre qual leitura social estes alunos teriam para interpretar o texto e compreender as questões sociais, culturais, políticas, ideológicas e contextuais que compõem os possíveis sentidos e quais efeitos de sentidos cada leitor mobiliza para atribuir determinado sentido e para invisibilizar outros.

As representações e interpretações visuais têm seus próprios efeitos de sentidos lidos em contextos e práticas sociais, que visibilizam e/ou invisibilizam efeitos sociais em diferentes possibilidades de sentidos (Goldstein, 2016; Rose, 2007). Contudo, não são totalmente redutíveis ao seu contexto de produção, existindo diferentes maneiras de ver o mundo (Rose, 2007).

Nessa direção, as três perguntas em inglês que acompanham o texto são concernentes a uma leitura de efeito composicional/ estrutural da imagem (Goldstein, 2016)2.

Após o desenvolvimento desta prática de leitura visual na perspectiva do letramento crítico visual, foi dada sequência às aulas com a atividade 3, que tem como objetivo expandir a problematização do tema e, dessa forma, propor uma leitura mais compreensiva e interpretativa.

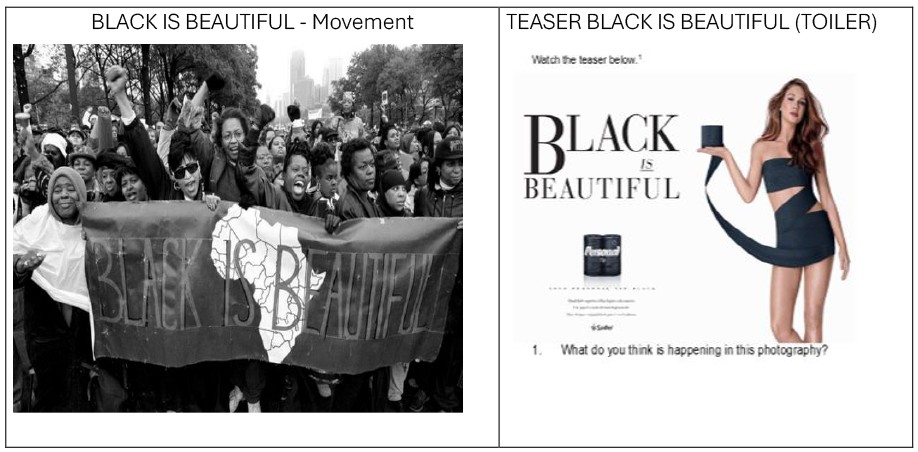

Fonte: Acervo dos professores-pesquisadores (2018).

Figura 3 Letramento crítico, aula de inglês, turmas 8º e 9º ano

Como pôde ser observado, há um resgate dos sentidos possíveis de interpretação no primeiro texto trabalhado em sala de aula e a inserção de um segundo texto visual. Ambos, apresentam a mesma frase, porém o sentido enunciado é diferente. Assim, questionamos os alunos sobre o que estaria acontecendo na primeira imagem e, em seguida, na segunda imagem, propondo uma aproximação de leitura entre os textos.

Citamos aqui alguns questionamentos, com base na percepção crítico/ideológica, conforme Goldstein (2016): Quem criou essa imagem? Com que propósito? Em quais mídias a imagem/filme será visto? O título empregado na primeira imagem se manteve com o mesmo sentido textual na segunda imagem/filme? Ou seja, o sentido original do enunciado Black is beautiful se manteve na segunda imagem? Se existem diferenças, quais seriam? Que mensagem as imagens transmitem? Há outras formas de interpretar essas imagens? Se sim, quais? Alguma das imagens é estereotipada ou não representativa do sentido originário do slogan Black is beautiful? Por que na segunda imagem o verbo is está em destaque? A ênfase do pronome pessoal is se refere a que ou a quem?

Nessa atividade, priorizamos um modo de ler engajado na cultura visual de construção de sentidos, centrado na problematização dos efeitos sociais dessas imagens (Rose, 2007), que englobam multimodalidade textual associada a outras representações sociais e letradas: escritas e sinalizadas. Trouxemos, nos termos da autora, alguns questionamentos para problematizar como essas imagens funcionam (ou tornam invisíveis) a diferença social: o que está sendo dito por determinada imagem? Quais efeitos de sentidos podem ser acionados no contexto e prática social (Goldstein, 2016; Rose, 2007). Também levantamos questões para investigar e questionar as maneiras de ver (ler) a imagem: o que me faz ler/interpretar dessa forma? Por que produzo esses efeitos de sentidos? Qual a relação dessa produção de sentidos com minha prática social? Tais questionamentos levam em conta o fato de que a construção de sentidos também ocorre visualmente na sinalização em libras.

A seguir, os efeitos de sentidos críticos e ideológicos compreendidos e interpretados por Lia:

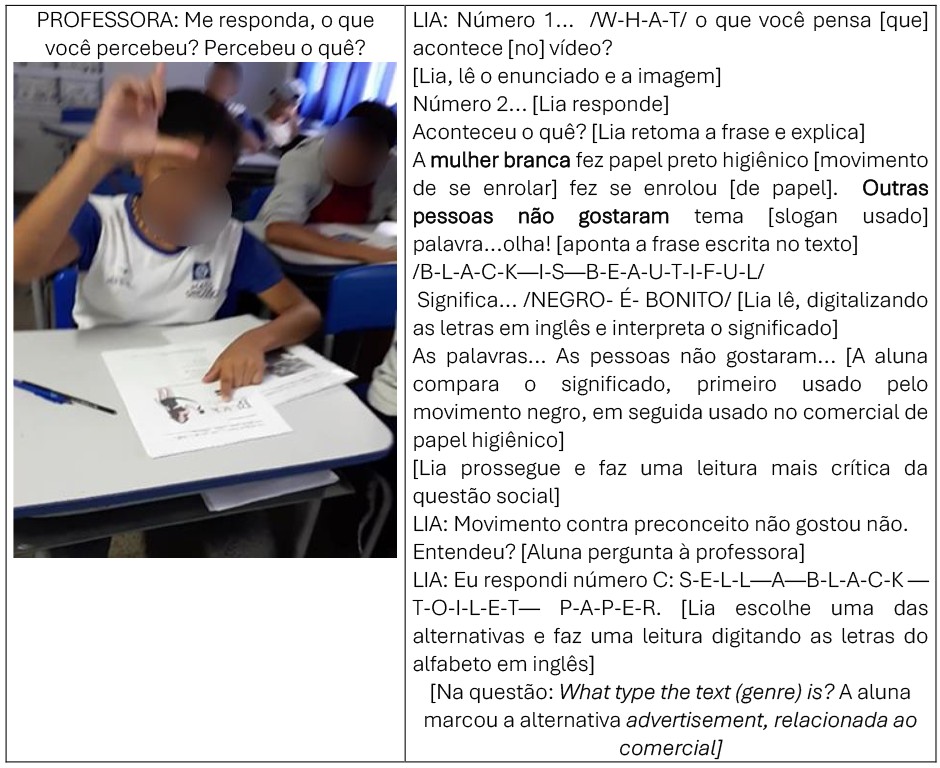

Fonte: Acervo dos pesquisadores (2018).

Figura 4 Tradução conforme sinalização da aluna Lia, 9º ano, ano letivo de 2018

Na progressão do tema, é apresentado aos alunos o mesmo enunciado escrito em acontecimentos diferentes. O objetivo é que, ao relacionar o que haviam estudado sobre a origem do movimento negro, pudessem realizar uma leitura ampliada do contexto político, visto que o sentido do enunciado Black is beautiful não estava contido apenas nas palavras, mas, de outro modo, nos usos sociais em que tal enunciado foi mobilizado, a saber, de slogan de um movimento negro contra o preconceito racial a uma propaganda de papel higiênico.

Parece que o vídeo da campanha publicitária de papel higiênico resgata uma memória discursiva3 de luta e empoderamento negro, construídos historicamente e socialmente como manifestações de luta e resistência contra formas de discriminação e preconceito racial, assim como contra estereótipos sobre a feiura da pessoa negra por causa da cor da pele, do cabelo ou mesmo de suas características físicas.

Temos clareza de que, para que os alunos possam fazer uma leitura compreensiva, precisarão ler criticamente os sentidos dos enunciados: 1. Black is beautiful e 2. Black is beautiful. Entendemos que não basta decodificar as palavras e sua estrutura linguística, pois ambas são escritas graficamente da mesma forma. Contudo, os efeitos de sentidos são díspares. Para ler o que está sendo dito, no texto e pelo texto, em específico pelo pronome pessoal is, é necessário, novamente, acionar uma leitura de mundo - ler criticamente - o que está sendo enunciado.

Essa atividade se pautou pelo letramento visual, em específico sobre questões de natureza afetiva e perceptual (Goldstein, 2016) na relação entre o texto visual e o texto fílmico comercial. Para tanto, baseou-se em perguntas como: O que você sente e percebe? Como esse tema se relaciona com a sua vida? Você se identifica ou se relaciona de alguma forma com isso? Se sim, como? O que te faz lembrar?

Na figura 4, Lia procede a um letramento crítico e visual para além da palavra escrita is, vinculando-o a um comercial de televisão protagonizado por uma famosa atriz branca, que tem seu corpo coberto (enrolado) por papel higiênico de cor preta.

Na sequência, destacamos uma das atividades desenvolvidas nas aulas de português por escrito, as quais seguem a mesma prática pedagógica das aulas de inglês já descritas noutro ponto: do letramento crítico e visual de textos visuais e escritos, por meio de sinalização em libras.

4.2 Letramento crítico e crítico visual de português escrito na educação de surdos

Os excertos (figuras), a seguir, abordam as respostas escritas dos alunos, após problematização em língua de sinais, de textos escritos e textos visuais em relação à leitura compreensiva destes. Constam nos anexos os objetivos de aprendizagem relacionados à BNCC.

Fonte: Acervo dos professores-pesquisadores (2019).

Figura 5 Turmas: 8º e 9º, agosto de 2019, aulas de português escrito

Na primeira parte da figura, estão os textos visuais trabalhados no mês de agosto de 2019. Na segunda parte, representamos práticas colaborativas mais ativas dos alunos, organizados em grupos para a produção escrita proposta na sequência das atividades de leitura visual.

Ponderamos que os letramentos crítico e (crítico) visual se entrelaçam, muitas vezes, realizando um movimento engajado de idas e vindas por entre textos sinalizados, visuais e escritos. Esse movimento não é um passo a passo rígido. Pelo contrário, destacamos uma prática docente situada em um recorte temporal. Entendemos, por essa razão, o ensino de línguas como uma prática social que se mescla a outras práticas sociais, letradas e textuais, no ensino de línguas de/para surdos.

Nesse direcionamento é que buscamos trabalhar o engajamento dos alunos em práticas letradas de leitura compreensiva (sinalizadas) e escritas, sob a perspectiva dos estudos dos letramentos, em especial dos letramentos crítico e visual. Assim o fazemos, entendendo não ser suficiente enfatizar, apenas, o acesso às formas linguísticas e/ou regras gramaticais, mas abarcar questões mais voltadas “a contextos políticos de produção e uso das formas da língua” (Jordão, 2015, p. 72).

Na sequência, dois recortes são transcritos das interações dos alunos na aula. Conforme alertamos em outro ponto do texto, a transcrição segue conforme grafia escrita produzidas pelos alunos.

Fonte: Acervo dos professores-pesquisadores (2019).

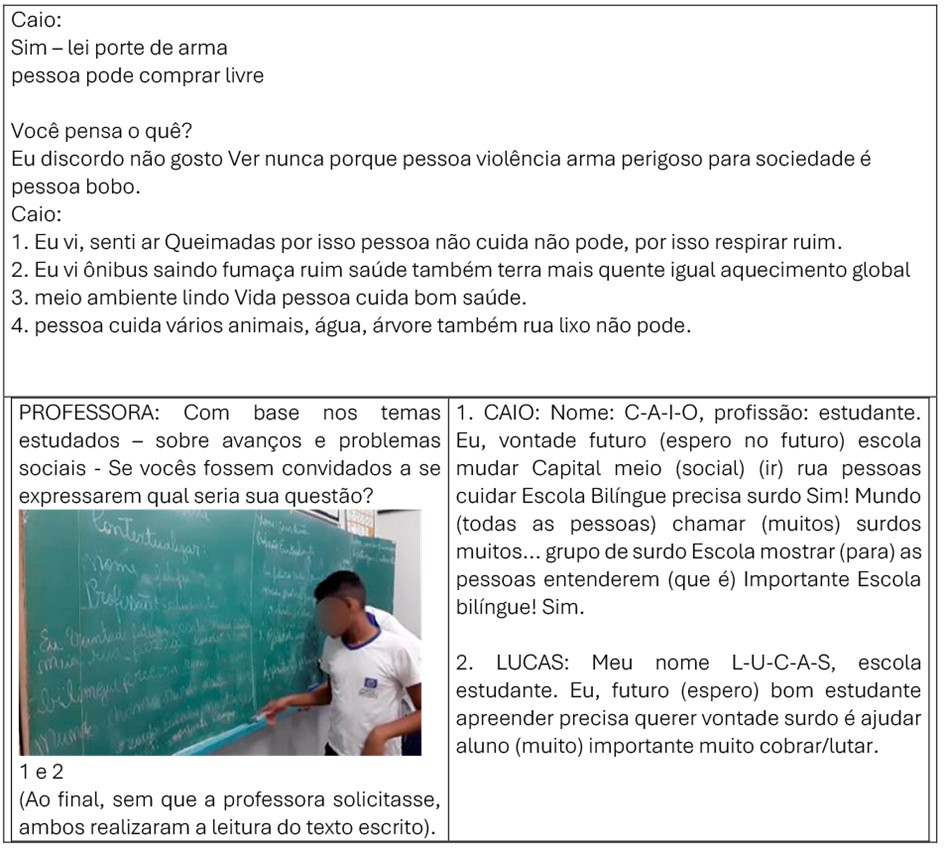

Figura 6 Caio e Lucas, 8º ano agosto e setembro de 2019

O excerto 6 traz dois recortes de práticas letradas de leitura compreensiva dos textos visuais (sinalização em libras). Em suas escritas, Caio e Lucas utilizam uma estrutura linguística compreensível, por meio da qual registram os sentidos atribuídos às leituras, abordadas coletivamente.

Caio, ao escrever sobre o que lê, estabelece também reflexões com sua experiência social e pessoal. Os elementos gramaticais estão presentes na sua escrita, de forma que o aluno consegue expressar sua percepção e seu posicionamento sobre o que tem interesse em dizer. Por exemplo, ao utilizar o verbo na primeira pessoa do singular, reporta-o a situações vistas e experienciadas por ele em suas práticas sociais. Do mesmo modo, ao se posicionar sobre algumas questões sociais, a saber, a violência armada, a Lei de abertura para a posse de armas, aquecimento global e poluição, consegue mobilizar estruturas linguístico-gramaticais e argumentativas que materializam seu posicionamento.

Como se observa na leitura reflexiva realizada por Caio, os elementos linguístico-gramaticais não estão dissociados dos componentes curriculares trabalhados em sala de aula. Pelo contrário, eles estão articulados aos letramentos ensinados na escola e para além dela. Desse ponto, entendemos a experiência de ler e escrever como ação de atribuir-construir-produzir sentidos ao oportunizar práticas letradas que favoreçam o acesso aos textos de modo mais crítico. É uma postura oposta àquela de apenas memorizar palavras ou sinais e/ou dissociada das práticas sociais dos alunos. Conforme posicionamento de Caio e Lucas, tais práticas os ajudam a apropriar-se de práticas letradas para se expressarem sobre questões importantes para eles. Nesse contexto, a partir dessas leituras e escritas, o professor pode trabalhar os aspectos linguístico-gramaticais da língua em leituras compreensivas e interpretativas e (re)escrita de textos sociais.

Assim, trabalhar temas e questões da coletividade, por meio de textos, atividades pedagógicas e projetos coletivos pode corroborar o letramento para além da escola. Por meio da diversidade de textos - sinalizados, escritos, visuais, fílmicos - pode-se despertar o interesse e engajamento dos alunos para se expressarem por meio dessas práticas linguísticas e letradas (Ferreira, 2018; Jesus, 2018; Jordão, 2015, 2019; Sabota, 2018).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Práticas letradas com textos em português e inglês ocupam, em conjunto com a língua de sinais, esse espaço de práticas sociais letradas e de interação linguística. Daí, o ensino na perspectiva dos letramentos crítico e crítico visual trabalhar em consonância com práticas sociais e linguísticas mais próximas dos alunos surdos, em uma perspectiva bilíngue mais flexível.

O letramento crítico reivindica práticas letradas de leitura e escrita e, ao desenvolver a ação de letrar, encampa um exercício de reflexão/problematização de aspectos sociais e culturais de forma a encaminhar uma ação para a autonomia dos alunos. Esse procedimento inclui os letramentos escolares e práticas letradas sociais de leitura e escrita. Desse modo, os letramentos reivindicam os múltiplos usos da língua nas práticas sociais. Portanto, o ponto em destaque é ler e escrever para aprender a (re)significar e não apenas memorizar palavras-sinais para depois ler ou escrever. Trata-se de propor significação e compreensão de textos em uso nos mais diversos espaços sociais. Em virtude disso, para além de práticas de leitura e de escrita escolares, o engajamento dos alunos pode contribuir para a aprendizagem mais colaborativa e significativa.

O ensino sob a perspectiva dos letramentos crítico e visual de línguas na educação de surdos colabora para a aprendizagem da escrita e para a reflexão sobre a língua em uso por eles em contextos situados. Igualmente, oportuniza o entrelaçamento de outros sentidos e interpretações situadas na prática de uso da língua. À vista disso, cria possibilidade de os alunos surdos se expressarem sobre suas experiências letradas e fornecerem informações do seu contexto social e linguístico. E, assim, colabora para a aprendizagem da escrita. A escrita e a leitura são, ambas, constitutivas das práticas sociais; portanto, a produção textual, autoral e engajada é necessária.

Compreendemos que este trabalho contribui com a área de educação de surdos ao propor um ensino de línguas de viés crítico e colaborativo. Igualmente, por lançar um olhar mais atento à dimensão afetiva dos alunos e sua autonomia em produzir práticas letradas críticas.

Enfatizamos que este trabalho pode contribuir com futuras pesquisas, no tocante à desconstrução de crenças de que surdos sinalizantes de libras “não sabem nada” ou de que “não sabem escrever ou ler” textos em língua escrita (não sinalizada). Esses enunciados não condizem, muitas vezes, com as práticas letradas dos alunos surdos e se filiam à ideia de primazia da oralidade sobre a escrita, estabelecendo-se como meras repetições, inclusive nas falas (sinalizadas) dos alunos. Ademais, além de serem infundadas, focam apenas os “erros” em relação à escrita padrão do português. São, igualmente, prejudiciais à aprendizagem e à autonomia dos sujeitos surdos. Desse modo, propomos centrar o processo de ensino em práticas letradas de leitura e escrita com os alunos, em um ensino crítico e visual que colabore para a aprendizagem formal da escrita e para os letramentos sociais.