Introdução

Neste trabalho, buscamos compreender as representações de ginástica atribuídas ao longo da vida de professores de Educação Física escolar, a partir das narrativas sobre suas experiências com esse saber. Para além disso, procuramos articular a discussão sobre como essas representações estão presentes na forma como esses professores ensinam a ginástica em suas aulas.

Os professores são sujeitos ativos que organizam sua prática a partir de “[...] sua vivência, de sua história de vida, de sua afetividade e de seus valores” (Tardif, 2000, p. 232), não sendo reprodutores de conteúdos. A construção da identidade docente perpassa por um processo formal e informal de aquisição de saberes diversos e plurais que estão relacionados à trajetória de vida. Essa identidade não é fixa, estável e única, mas se constrói durante toda a vida profissional em um processo de interpretação de si mesmo em um determinado contexto. Assim, o processo de significar as experiências e dar sentido a elas “[...] é o resultado das complexas sínteses das experiências individuais dos sujeitos em diferentes contextos de expressão” (Scoz, 2008, p. 5). Logo, o ser professor não é orientado apenas pelos âmbitos externos ao professor (como as leis, as diretrizes, os projetos políticos pedagógicos etc.), mas a partir dos sentidos e dos significados que são conferidos à prática e que podem ser modificados a partir de diferentes saberes.

Assim, os saberes, disciplinares ou não, passam por filtros subjetivos que foram sendo moldados pelas experiências ao longo de toda a história do indivíduo (Tardif, 2000). Um exemplo disso é o estudo de Figueiredo (2004), que mostra que os alunos de Graduação em Educação Física têm uma tendência a hierarquizar e valorizar determinados conteúdos em relação a outros, partindo de suas experiências sociocorporais anteriores ao curso, evidenciando uma relação enviesada entre alunos e saberes curriculares. O termo “experiências sociocorporais” é destacado pela autora ao considerar que não é possível desvincular as experiências sociais das corporais.

Ao entendermos a ginástica como um saber da Educação Física escolar, percebemos que, mesmo sendo um conhecimento clássico da área, ela é compreendida como ausente do espaço escolar (Brito et al., 2021; Carride et al., 2017; Freitas; Frutoso; 2016). Os estudos conduzidos por Barbosa-Rinaldi e Souza (2003) e Carbinatto et al. (2017), com o intervalo de mais de uma década, apontam que a maioria dos acadêmicos de Educação Física não vivenciaram a ginástica em seus campos de atuação1 dentro do contexto escolar, e aqueles que experienciaram descrevem uma falta de contextualização desse conteúdo. Nesse cenário, é comum que a primeira vivência formal de futuros professores com as manifestações ginásticas esteja restringida à formação inicial em Educação Física. Contudo, se a formação dos professores é um processo que ocorre ao longo da vida, por meio das relações e das experiências que eles estabelecem com determinados conteúdos, levantamos a necessidade de mais reflexões sobre quais e como têm sido as vivências dos professores com o conteúdo ginástica, bem como de que forma elas estão moldando a relação desses profissionais com o ensino da ginástica no contexto escolar.

Nessa direção, compreendermos as nuances que envolvem a ginástica no contexto da Educação Física escolar ainda é um esforço necessário, considerando a falta de investigações sobre esse tema no Brasil (Oliveira; Barbosa-Rinaldi; Pizani, 2020). Entre as produções científicas que tematizaram a ginástica como conhecimento da Educação Física escolar, é possível percebermos que os professores enfrentam muitas dificuldades e inseguranças ao atuar com esse conteúdo (Brito et al., 2021; Carride et al., 2017; Gonçalves; Assis; Lopes, 2018). As principais dificuldades apontadas pelos professores escolares no trato com o conteúdo gímnico variam de questões como estrutura e materiais até o âmbito teórico-metodológico. Muitos deles também citaram o distanciamento de suas formações com a realidade escolar (Carride et al., 2017; Maldonado; Soares; Schiavon, 2019). Entretanto, discussões que conectem as relações de professores com o conteúdo ginástica ao longo da vida ainda são incipientes.

Diante do exposto, observamos que as relações que estão estabelecidas entre a ginástica e a escola estão postas sob discursos que afastam esse conteúdo da Educação Física escolar. Apesar das justificativas sobre o (não) trato pedagógico com a ginástica nos dar pistas sobre a forma que ela é experienciada e representada por professores de Educação Física, não podemos assumir que todos os professores percebem a ginástica de uma mesma forma. Neste momento, é importante identificarmos com profundidade as trajetórias que os professores traçam com a temática gímnica, investigando as subjetividades e as reflexões sobre a presença do conteúdo ginástico ao longo de suas vidas. Dessa forma, poderemos compreender como as representações de ginástica se relacionam com a atuação de professores no contexto escolar.

Assim sendo, o objetivo deste estudo foi mapear as representações de ginástica de professores de Educação Física escolar ao longo da vida. Esperamos contribuir com as discussões sobre a temática para uma possível quebra do ciclo do desconhecimento da ginástica evidenciado há duas décadas por Barbosa-Rinaldi e Souza (2003).

Metodologia

Este estudo foi caracterizado como uma pesquisa de abordagem qualitativa. Os dados coletados não foram quantificados, tendo em vista que partem de explorações subjetivas dos participantes, em busca de compreender uma realidade a partir das dinâmicas sociais que a influenciam (Creswell; Creswell, 2018). Além disso, trata-se de uma pesquisa do tipo descritiva, que, de acordo com Oliveira (2011, p. 22), é utilizada “[...] quando a intenção do pesquisador é conhecer determinada comunidade, suas características, valores e problemas relacionados à cultura”. Destacamos que o presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) com Seres Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), por meio do Parecer de número 4.735.510 e do Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) 46879721.5.0000.0121.

Participaram do estudo cinco professores de Educação Física atuantes na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, Santa Catarina (SC). Cabe destacarmos que as escolas que foram selecionadas pelo critério de conveniência receberam o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) - Educação Física da UFSC, pelo edital de 2018-2020, ou eram conveniadas aos estágios supervisionados obrigatórios do curso de Licenciatura em Educação Física da mesma universidade no ano de 2021. Para selecionarmos os participantes, adotamos os seguintes critérios: (1) ser formado em Educação Física (Licenciatura); (2) ser professor efetivado em uma das escolas selecionadas; (3) já ter atuado no ensino básico pelo menos por três anos.

O estudo de Nóvoa (2000) acerca dos ciclos de vida dos professores aponta algumas tendências no desenvolvimento da carreira docente, ainda que os ciclos variem entre os profissionais. Em termos práticos, a escolha de no mínimo três anos de atuação na escola se justifica, pois, antes disso, o professor ainda está em uma fase de descoberta profissional, marcada especialmente pelo choque de realidade e a construção de uma identidade de trabalho. Segundo Tardif e Raymond (2000, p. 226), “[...] bases dos saberes profissionais parecem construir-se no início da carreira, entre os três e cinco primeiros anos de trabalho”. Assim, entendemos que, após essa fase inicial, o professor estaria mais estabilizado, tendo uma maior independência e confiança, “[…] situando melhor os objetivos a médio prazo e sentindo-se mais à vontade para enfrentar situações complexas ou inesperadas, o professor logra consolidar e aperfeiçoar o seu repertório de base no seio da turma” (Nóvoa, 2000, p. 40).

O Quadro 1, a seguir, apresenta a caracterização dos participantes. Utilizamos pseudônimos para garantir o sigilo e a privacidade dos participantes. Ao todo, colaboraram com esta pesquisa três professores do gênero masculino e duas professoras do gênero feminino. A média de idade do grupo é de 45 anos, já a média do tempo de atuação na Educação Básica foi feita a partir dos dados informados por Vitor, Laura, Samuel e Nícolas, tendo em vista que Helena não informou esse dado.

Quadro 1 Caracterização dos participantes da pesquisa

| Nome | Gênero | Idade | Tipo de Instituição de Ensino Superior | Ano de formação | Pós-Graduação | Tempo de atuação na Educação Básica (anos) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Helena | F | 50 | Universidade pública | 1996 | Doutorado | Não informado |

| Vitor | M | 41 | Universidade pública | 2004 | Especialização | 16 |

| Laura | F | 55 | Universidade privada | 1994 | Especialização | 25 |

| Samuel | M | 41 | Universidade pública | 2002 | Especialização | 16 |

| Nícolas | M | 38 | Universidade pública | 2008 | Mestrado | 12 |

| Média | 45 | 17,25 |

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Legenda: F = feminino; M = masculino.

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram questionário semiaberto e entrevista narrativa. Foram enviados os questionários e realizadas as entrevistas de maneira remota, via Google Meet, no ano de 2021. O questionário foi utilizado para fazer uma melhor caracterização dos participantes do estudo, trazendo seus dados pessoais, formação acadêmica e atuação profissional, assim como três perguntas abertas a respeito de seu entendimento conceitual sobre a ginástica e sobre os saberes ginásticos que podem estar inclusos em seu planejamento. Já a entrevista narrativa partiu de uma formulação de questões de aproximação e compreensão dos fatos a partir de um diálogo entre pesquisador e participante de pesquisa. Esse instrumento de coleta de dados rompe com a rigidez de uma entrevista acadêmica estruturada, permitindo que o entrevistado relate de forma livre os acontecimentos narrados com o contexto em que a história se desenvolveu e identificando sobre quais estruturas as experiências foram moldadas (Eugenio; Trindade, 2017). O roteiro de perguntas consistiu em três questões abertas que buscaram explorar os relatos sobre as experiências que os professores tiveram com a ginástica ao longo de suas vidas e sobre o modo como planejam e executam os conhecimentos ginásticos em suas aulas.

A análise dos dados coletados foi realizada por meio da técnica de análise temática reflexiva proposta por Braun e Clarke (2006, 2019, 2021), que possibilita a identificação e a análise de padrões presentes nos dados, de forma que é possível descrever e organizá-los detalhadamente. Segundo as autoras, a análise temática consiste em seis fases, ocorrendo, na Fase 1, a transcrição e leitura das entrevistas, favorecendo as primeiras reflexões e a observação de aspectos em comum no corpo de dados. Na Fase 2, foram gerados os códigos iniciais buscando destacar os trechos mais pertinentes de acordo com o objetivo do estudo. Para uma melhor organização dos códigos e das falas, foram elaboradas tabelas por meio do Software LibreOffice Writer. Na Fase 3, para visualizar de forma mais clara os códigos iniciais e facilitar o processo reflexivo sobre o corpo de dados, a ferramenta Xmind foi incorporada para criação de um mapa temático. Nesse momento, os códigos iniciais foram agrupados em temas mais amplos, considerando as suas proximidades. Na Fase 4, os temas foram revisados e, em caso de necessidade, os códigos iniciais reagrupados. Dessa forma, foi possível rebuscar a homogeneidade interna (semelhança dos códigos iniciais dentro do tema) e heterogeneidade externa (diferença entre os temas). Na Fase 5, os temas foram nomeados, intentando representar de forma coerente o assunto abordado. A Fase 6 deu-se pela elaboração do relatório contendo os resultados que são apresentados a seguir.

Resultados

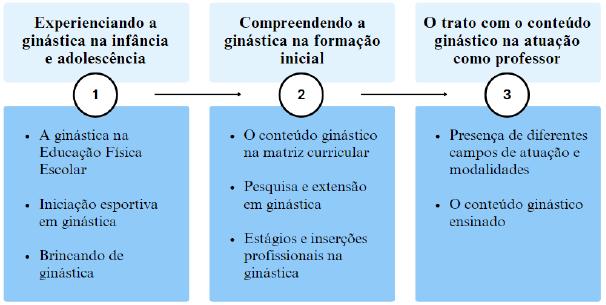

Apresentamos, a seguir, a partir da Figura 1, os resultados com base nos três temas (experienciando a ginástica na infância e adolescência; compreendendo a ginástica na formação inicial; e o trato com o conteúdo ginástico na atuação como professor) e subtemas elaborados após análise.

Experienciando a ginástica na infância e adolescência

Os professores participantes deste estudo tiveram seus primeiros contatos com algum conteúdo gímnico na Educação Física escolar, com exceção de Nícolas. Entre os relatos, pudemos perceber a presença da ginástica calistênica, da ginástica de condicionamento físico (fitness) e alguns dos fundamentos das ginásticas competitivas, sem fazer distinção entre as modalidades. Sobre a presença da calistenia, os participantes relataram terem sido socializados a esse conteúdo com pouca profundidade, sendo frequentemente utilizado como base para outras modalidades vivenciadas na Educação Física escolar, como percebemos na fala de Helena: “Tenho essas memórias da ginástica calistênica […], os aquecimentos eram com ginástica calistênica”.

A ginástica de condicionamento físico é outro conteúdo evidenciado de forma similar e, conforme destacou Laura, esse era tratado com pouca sistematização e baseado na reprodução de séries de exercícios: “Para fazer os exercícios, era bem informal. Aquela ginástica que a gente, sei lá, por exemplo, pega uma revista da minha época lá, tipo Boa Forma, tinha os desenhinhos ‘faça isso, faça aquilo, não sei quantos para direita, não sei quantos para esquerda’”. Durante a Educação Física escolar, os participantes foram aproximados a alguns dos fundamentos das ginásticas competitivas, explorados em aparelhos como banco sueco e plinto. Na fala de Samuel, percebemos uma lacuna com relação aos elementos acrobáticos, rítmicos e de manipulação de aparelhos: “Tinha esses bancos, plinto, né? […]. A gente vinha na corrida e tentava, com apoio das mãos, passando as pernas. Eu lembro que ele [o professor] ensinou isso para a gente, né? Só que ele não ensinou os elementos acrobáticos ou rítmicos. Não tinha arco, bola, fita, cordas, maças”.

Diferentemente dos outros participantes, Helena e Nícolas tiveram experiências com a ginástica artística no contexto de iniciação esportiva ofertada no contraturno escolar: “Tinham várias escolinhas, né? De basquete, vôlei, handebol e tinha ginástica também, ginástica olímpica [atualmente denominada de ginástica artística]. Eu comecei a participar, né, comecei a treinar e participei de alguns eventos locais, umas competições no município mesmo” (Nícolas). Helena inferiu que essa vivência tem reflexos ainda atualmente: “É uma experiência que eu guardo com muito carinho. E trouxe também essa memória corporal que eu tenho até hoje, por exemplo, hoje estou com 50 anos e ainda faço […] parada de mão, faço estrela. Então, fica esse referencial”.

As brincadeiras com elementos ginásticos também estiveram presentes na infância e na adolescência dos professores participantes deste estudo. Helena destacou como criava dentro da estrutura da própria casa espaços para brincar de ginástica: “A varanda na frente da casa que era térrea tinha um murinho, ali era a nossa trave de equilíbrio, então eu fazia a ponte reversão, estrela, parada, tudo ali em cima […]”. Já Vitor relembrou as brincadeiras de sua infância com elementos que ele não considera como pertencentes à ginástica: “Trabalhava mais próximo do método natural de ‘ah, vou fazer atividade de carrinho de mão, de transportar o outro, de rolamento’, mas nada específico, por assim dizer”.

Compreendendo a ginástica na formação inicial

Todos os professores entrevistados tiveram alguma disciplina de ginástica na matriz curricular da Graduação em Educação Física. Para alguns deles, foi a primeira oportunidade de entrar em contato com as modalidades gímnicas esportivas, como o caso de Vitor: “A gente teve também ginástica olímpica e foi uma novidade para mim, enquanto estudante, de ver que existe uma outra prática […]”.

Para aqueles que já tinham experienciado algum contato prévio com as modalidades, a forma como a disciplina foi conduzida gerou frustração, conforme destacou Nícolas: “Era uma das minhas grandes expectativas, por esse histórico que eu tive. Então, esperei muito pela disciplina de ginástica. Mas, infelizmente, acabou sendo uma decepção”. A falta de proximidade do professor que conduzia a disciplina de ginástica foi evidenciada como um fator principal para a insatisfação, conforme relatou Nícolas: “Botaram uma pessoa lá que não tinha nada a ver com a ginástica. [...]. Basicamente baixava os aparelhos lá e deixava o pessoal ficar experimentando, pulando na cama elástica, saltando no trampolim, basicamente brincando nos aparelhos. Não tinha uma didática. Não tinha muita reflexão sobre a disciplina”. Ademais, os participantes também apontaram que as vivências com a ginástica no contexto universitário estavam mais focadas no saber fazer e não no saber ensinar: “A gente era aluno, mas a gente estava lá como se fosse treinando” (Samuel). Em função disso, para Vitor, o conteúdo ginástico na Graduação se tornou algo desafiador: “Era desafiador por causa do meu perfil, né? Eu sou um cara mais alto, tenho bastante dificuldade”.

Os professores citaram diferentes modalidades ginásticas que foram trabalhadas durante a Graduação, porém observamos que elas não abrangem a grande variedade de práticas gímnicas, geralmente estão limitadas à ginástica artística no campo das ginásticas competitivas ou ao fitness no campo da ginástica de condicionamento físico. Esta última foi mencionada por Laura: “[…] você tinha seu colchonete, você tinha os pesinhos para fazer, a caneleira para colocar com peso, então fazia uma ginástica bem voltada assim para a questão estética, bem funcional assim […]”.

Quando outras modalidades de ginástica surgiam, os participantes relataram que elas eram tratadas de maneira superficial e/ou associadas a outros conteúdos da Educação Física. Samuel descreveu sua aproximação com a ginástica rítmica na Graduação associada exclusivamente à dança e não à exploração e manipulação de aparelhos: “Nessa aula de rítmica, a gente não chegou a ter os elementos da ginástica rítmica, que era o arco, a bola. Era mais a questão da dança mesmo, né? Do movimento com dança”. Luara relatou uma experiência similar ao falar sobre uma das disciplinas de ginástica: “Tinha danças junto, tinha folclore, tinha uma parte teatral. Me lembro bem, daí fiz várias coisas que eram mais ligadas à dança mesmo”.

Não diferentemente do que os participantes vivenciaram nas disciplinas, as ofertas fora da matriz curricular também foram escassas. Com relação às possibilidades de projetos de pesquisa ou extensão com ginástica no contexto universitário, os participantes destacaram a inexistência de iniciativas: “Projetos de extensão eram pouquíssimos, a gente tinha pouca experiência” (Helena). Apenas Nícolas descreveu ter tido essa oportunidade formativa e destacou a estrutura existente na época:

Ali no projeto tinha cama elástica, tinha um trampolim, tinha um colchão [...], que dá para fazer saltos bem legais. Tinha a trave de equilíbrio, o próprio tablado para a gente trabalhar os movimentos do solo. Então, a gente conseguia trabalhar mais coisas nesse projeto de extensão, justamente pelos equipamentos.

Por fim, alguns participantes descrevem experiências com ginástica nos estágios e nas inserções profissionais no período de formação acadêmica, sendo elas direcionadas especificamente à ginástica de condicionamento físico: “Eu fui professor de musculação por quase dez anos, comecei estagiando, tive academia, enquanto eu dava aula eu também trabalhava com musculação” (Vitor).

O trato com o conteúdo ginástica na atuação como professor

Diante da compressão das vivências com a ginástica, passamos a entender como esse conteúdo está representado na atuação dos professores participantes do estudo. Todos os professores mencionaram trabalhar com o conteúdo ginástico de forma sistematizada durante as aulas de Educação Física escolar. Entre os campos de atuação da ginástica, o de competição representa o mais citado pelos professores, sendo representado pela ginástica artística e ginástica rítmica, como citou Nícolas: “A gente começa a experimentação dos movimentos da ginástica, da ginástica artística. E à medida que vai evoluindo, busco trabalhar elementos da ginástica rítmica, trazendo os materiais da ginástica rítmica”. Samuel também relatou trabalhar com a ginástica rítmica: “Nossa escola só não tem as fitas, mas a gente improvisa também porque tem a maça […] tem muito bambolê, muita bola, muita corda. Trabalho com isso também”.

Percebe-se que, na escolha pelas modalidades, há certa tendência relacionada aos conteúdos que eles tiveram um maior contato ao longo da vida. Apesar disso, um professor mencionou dificuldades de ensinar uma modalidade gímnica que teve proximidade na graduação. É o caso de Samuel, que citou a ginástica de trampolim como uma modalidade que ele teve mais contato e que hoje é mais difícil de trabalhar por questões estruturais: “Eu lembro que esse começo da ginástica de trampolim me chamou bastante atenção na época da universidade. Se tivesse uma estrutura um pouco melhor [na escola] e principalmente trampolins... Eu nunca consegui dar aula de ginástica de trampolim”.

Já as ginásticas de condicionamento físico são percebidas em falas como a de Laura, em que os professores utilizam a ginásticas de academia dentro do contexto escolar: “Quantas vezes eu fiz na escola com os alunos o dia de desafio? Eu fui lá e dei uma aula de ginástica, dou uma aula de aeróbica”. A ginástica de demonstração aparece na fala de Helena ao descrever com apresenta as modalidades para os alunos: “Eu sempre me apoio com os vídeos também para mostrar e para eles conhecerem o que é um esporte, no caso da ginástica como que ela é... A ginástica artística de competição, a ginástica rítmica de competição a ginástica geral ou para todos”. Nenhum dos professores declarou trabalhar com os campos de atuação fisioterápico ou de conscientização corporal.

Com relação aos conteúdos ginásticos ensinados durantes as aulas, percebemos uma variedade naqueles de ordem procedimental, como percebemos na fala de Vitor ao destacar os fundamentos ginásticos: “Aos poucos comecei a inserir os movimentos gímnicos, os rolamentos, paradas de mãos, parada de cabeça. Trabalhava pirâmides, posições de equilíbrio. Antes da pandemia, era para ter apresentado para eles todas as paradas de mão, de cabeça, e rolamentos, inícios de salto e posições de corpo”.

Os conteúdos conceituais e atitudinais são evidenciados na atuação dos professores, passando desde os temas transversais como saúde, estética corporal, problematizações sobre os espaços sociais em que a ginástica pode ser realizada e os conteúdos históricos. Sobre isso, Helena destacou:

No sexto ano, por exemplo, é retomar também o que eles sabiam de ginástica, através do histórico da ginástica, fazer essa linha do tempo, a origem, evolução, e aí explicando para eles. Desenvolvendo teoricamente porque era ginástica artística, ginástica rítmica, quais os tipos de ginástica que nós tínhamos, e passando também para eles questões sociais que pudessem ser relacionadas. Eu busco problematizar também algumas questões envolvendo a ginástica, quais são os espaços destinados para esse tipo de prática, quem tem acesso a ginástica. Vamos também puxar um tema transversal da saúde. O que é ter saúde numa sociedade como a nossa com tantos problemas na saúde. É um direito? É um privilégio? Então tem várias questões que vão se desdobrando a partir de um tema.

Por fim, os professores ainda trouxeram alguns apontamentos que contribuem para a compreensão acerca das reflexões das próprias vivências com a ginástica, na infância e no período de formação universitária, e a atuação profissional hoje em dia. Isso fica evidente na fala de Nícolas, sobre como o contato com os debates e as discussões pedagógicas fizeram com que ele entendesse a ginástica de uma outra forma. Suas vivências gímnicas na infância e adolescência não trouxeram o arcabouço de conteúdos para além da prática pela prática. Notamos uma valorização de outros aspectos para além da experimentação em seu trato pedagógico:

Quando eu entrei na universidade, que a gente começa a estudar a questão pedagógica de todos os elementos da cultura corporal, você começa a dar um outro sentido para aquilo. Então, depois quando eu fui fazer a faculdade, já foi uma outra visão justamente por esses debates que aconteciam na área. Eu vejo que a diferença entre o que eu presenciei, o que eu experimentei na infância, adolescência, para a minha prática pedagógica é justamente isso. Vem da influência desses debates, de entender a ginástica como um conteúdo da cultura corporal, que é produzido historicamente pela sociedade.

Na fala de Vitor, visualizamos como a sua experiência com ginástica na infância contribuiu para ter um olhar mais sensível e que busca fazer a diferença na atuação docente: “Vou ensinar meu aluno porque eu gostaria que tivessem me ensinado quando estava na escola”. Esse participante reconhece a importância do ensino da ginástica como parte da cultura corporal de movimento.

Discussão

Neste estudo, buscamos compreender as representações de ginástica ao longo da vida de professores de Educação Física escolar, bem como a presença desse conteúdo em sua atuação profissional. De modo geral, observamos que a forma com que a ginástica foi vivenciada na trajetória dos professores esteve repleta de limitações, e isso pode trazer reflexos na maneira como esse conteúdo é ensinado no contexto escolar atualmente. Conforme destaca Boaventura (2016, p. 380), a construção identitária de professores e profissionais de Educação Física “[...] está associada à ideia de memória, construída, reconstruída e registrada a partir das experiências vividas”. Portanto, discutimos a seguir, alguns apontamentos sobre as experiências com a ginástica (ou a falta delas) e suas contribuições para refletir sobre esse conteúdo nas escolas.

Percebemos, inicialmente, que a ginástica esteve presente na infância e adolescência dos participantes por meio do contexto escolar, iniciação esportiva e no cotidiano das brincadeiras infantis. As relações com o universo gímnico, durante o período escolar dos entrevistados, reforçam uma realidade bem conhecida na agenda científica, em que a ginástica não é contemplada em toda a sua abrangência, percebida de forma descontextualizada ou até mesmo considerada ausente (Brito et al., 2021; Carride et al., 2017; Freitas; Frutoso, 2016). Ademais, os relatos dos participantes remontam os achados de Almeida (2005), que discute a ginástica na escola como desvinculada das bases teóricas da área e frequentemente é utilizada como uma forma de preparação física. Compreendemos que esse fato contribui para uma vivência com a ginástica de forma limitada a um saber-fazer não sistematizado e acrítico.

Para alguns participantes, o contato com os conhecimentos gímnicos de modo sistematizado aconteceu por meio da vivência da ginástica no contexto da iniciação esportiva. Contudo, vale destacarmos que, além dessa oportunidade ter existido para poucos participantes, ela foi direcionada exclusivamente à ginástica artística. Esse fato pode estar relacionado ao fato de ser uma modalidade com divulgação midiática mais frequente (Bortoleto; Ferreira; Rodrigues, 2011).

Os fundamentos das ginásticas estiveram também representados pela espontaneidade do brincar na infância dos professores. Pizani e Barbosa-Rinaldi (2010), ao observarem as brincadeiras infantis no recreio das escolas, constataram que as crianças brincam com a ginástica nos diversos espaços, agindo de forma a ressignificar a prática. São os muros da escola e da casa que viram uma trave de equilíbrio, é o barranco que se transforma em um tablado, ainda que nem sempre seja na intencionalidade de usar e treinar a ginástica. Ainda de acordo com as autoras, os fundamentos que compõem as modalidades ginásticas se fazem presentes nas brincadeiras por meio das diferentes formas de correr e caminhar, se pendurar, se balançar, saltar, nos lançamentos da bola, nos rolamentos etc. Nota-se que a “Ginástica Brincante”, descrita por Dutra, Boaventura e Costa (2022), valoriza o protagonismo infantil e contempla o mundo vivido das crianças.

Ao ingressarem na formação inicial em Educação Física, percebemos a ginástica fundamentada em uma série de frustrações por parte dos participantes do estudo. Apontamentos como a falta de aprofundamento do docente nas disciplinas ginásticas, a impossibilidade de conhecer as modalidades em sua totalidade e a carência de projetos de extensão e pesquisa são pautas ainda muito atuais até mesmo no contexto do bacharelado, como já debatido no estudo conduzido por Oliveira et al. (2022). As falas dos participantes retomam um cenário bem conhecido sobre o trato com a ginástica no contexto universitário, em que a ginástica artística e a ginástica rítmica são privilegiadas em detrimento de outras modalidades e campo de atuação (Menegaldo et al., 2022).

Ademais, a carência de projetos de pesquisa e extensão relatada pelos participantes do estudo compromete a aproximação com a realidade da prática docente, uma vez que, de acordo com Leles et al. (2016), a extensão universitária desempenha um papel de formação docente a partir de aprendizagens que articulam os conhecimentos de sala da aula com a realidade prática, além de constituir um espaço propício para a realização de pesquisa. Esse conjunto de fatores faz com a ginástica seja abordada de maneira superficial, descontextualizada e/ou associada a outros conteúdos da Educação Física, sem a preocupação de destacar os fundamentos gímnicos e oportunizar aos futuros profissionais um arcabouço de novas concepções sobre esse universo de conhecimento.

Foi possível percebermos também que a ginástica esteve representada na Graduação dos participantes sob uma perspectiva fortemente tecnicista. Barbosa-Rinaldi (2005) e Almeida (2012) apontam que os docentes de disciplinas ginásticas tendem, muitas vezes, a atribuir uma maior valorização às atividades práticas e aos procedimentos técnicos em detrimento da base teórico-prática para o ensino da ginástica dentro do contexto escolar. Considerando que nenhum dos professores participantes do estudo teve contato, anteriormente à universidade, com a área da ginástica sob uma perspectiva ampliada, sistematizada e crítica, mesmo que este deveria ser papel da escola, a problemática da valorização da técnica se torna ainda maior, pois é na Graduação que os futuros professores estão tendo suas primeiras possibilidades de ressignificar a área da ginástica. A problemática está não somente nas inseguranças geradas, mas também nas concepções limitadas sobre o conteúdo, como a associação da ginástica ao alto rendimento e no saber prático (Barbosa-Rinaldi; Souza, 2003; Viana, 2020).

No que se refere ao trato com a ginástica na atuação dos participantes da pesquisa como professores, percebemos uma ênfase em conteúdos relacionados às ginásticas de competição e ginásticas de condicionamento físico. No campo das ginásticas de competição, a ginástica artística e a ginástica - com um conceito não especificado - são as mais citadas pelos participantes dentro da intervenção na Educação Física escolar. A evidência dada às ginásticas de competição enaltece a hegemonia esportiva como movimento determinante na área da Educação Física no Brasil. Sobre o assunto, Bracht (2005) ressalta a preocupação em torno da instrumentalização do esporte, tornando-o elemento de dominação social e política.

Embora Bracht e Almeida (2003) ressaltem que as políticas estatais, principalmente a partir de 1970, encaminharam à Educação Física escolar a tarefa de ser o alicerce do esporte de rendimento, as ginásticas em sua forma esportiva ainda encontram dificuldades em ser trabalhadas na escola, conforme ressaltado nos achados deste estudo. Ressaltamos que, mesmo que as ginásticas competitivas tenham sido citadas como conteúdos desenvolvidos pelos professores participantes, não tivemos acesso ao trato pedagógico aplicado, o que consideramos uma limitação do estudo.

Ao analisarmos pontualmente o fato de as ginásticas de competição serem evidenciadas como conteúdo abordado nas aulas, levantamos, aqui, a preocupação de elas serem tratadas seguindo o molde esportivo no contexto escolar, em que a reprodutibilidade da ginástica midiática se configura como distante da realidade da escola. Dessa forma, mesmo que as ginásticas de competição sejam objetos das aulas de Educação Física escolar, o trato pedagógico necessita adaptá-la para o contexto em que está sendo inserida, para que faça sentido no processo de ensino-aprendizagem. Tratá-la nos moldes esportivos reforça a falsa ideia de que é inviável seu desenvolvimento na escola (Pizani; Barbosa-Rinaldi, 2010; Viana, 2020).

A predominância das ginásticas de competição no contexto da Educação Física escolar também é reforçada pelas pesquisas que associam ginástica e escola, como constatado na revisão integrativa conduzida por Oliveira, Barbosa-Rinaldi e Pizani (2020). Em convergência com os autores, assim como as pesquisas precisam avançar para outros campos investigativos da ginástica, a prática docente também necessita explorar a amplitude do universo gímnico, buscando superar o modelo impresso pela mídia.

Ainda sobre o trato com a ginástica pelos participantes, questionamo-nos sobre a presença dos demais conteúdos que compõem o campo de conhecimento da ginástica, como condicionamento físico, conscientização corporal e demonstração. A fala dos participantes do estudo evidenciam um distanciamento da compreensão dessa realidade como significativa para a formação dos alunos, inclusive justificando que o ensino de outras modalidades gímnicas não se dá pela falta de estrutura para o seu ensino. É sabido que, muitas vezes, a necessidade de estrutura padronizada acontece pelo fato de os professores não conseguirem visualizar a gama de possiblidades para o desenvolvimento da ginástica para além do modelo esportivo. Vale destacarmos que o não trato das diferentes possibilidades gímnicas e sua relação com o movimento humano e produção de conhecimento repercute um abismo sobre o previsto como ideal e a negligência educacional, tema explorado por pesquisadores que visam uma melhoria da Educação Física escolar no tocante à ginástica, a saber: Ayoub (2004), Barbosa-Rinaldi e Pizani (2017), Bertolini (2005), Bueno (2004), Pizani e Barbosa-Rinaldi (2010), Schiavon e Nista-Piccolo (2007), Seron et al. (2007), entre outros.

Por fim, consideramos que a regulamentação da Educação Física no período em que os participantes estavam na escola também ajudou a constituir uma cultura escolar que até os dias atuais se mantém hegemônica. Contudo, contrapomos essa possível justificativa com o fato de que a formação inicial deveria ter apresentado outras possibilidades para uma nova configuração pedagógica.

Na ausência de uma experiência de vida que torne o conhecimento significativo a ponto de despertar o desejo de querer trabalhar com ele, a formação inicial é um recurso ainda mais necessário para subsidiar a atuação profissional. Ao confrontarmos as falas dos participantes do estudo sobre experiências, formação e atuação profissional com a ginástica, percebemos que as disciplinas da formação inicial não foram suficientes, fato também relatado por outros autores no que concerne à ginástica. Desse modo, percebemos que o ciclo de desconhecimento da ginástica ainda é uma realidade presente, que perpassa a escola, o contexto universitário e reflete na sociedade.

Conclusão

O presente estudo mostrou que as representações de ginástica pelos professores foram atravessadas por diferentes contextos. De modo geral, os primeiros contatos ocorreram durante a infância, sobretudo no ambiente escolar, e foram restritos às ginásticas de competição. A universidade, lugar em que a amplitude do universo ginástico poderia ser compreendida, proporcionou oportunidades limitadas e baseadas em moldes tecnicistas, o que pode ter promovido dificuldades para lidar com esses conteúdos durante a prática profissional. A partir dessas vivências, observamos que a prática docente atual dos professores ainda não contempla todo o universo da ginástica e favorece com que as suas próprias experiências sejam replicadas nas aulas de Educação Física escolar de outras estudantes.

Por meio das narrativas dos professores, percebemos que apenas ter o contato experiencial com as modalidades gímnicas não foi o suficiente para o entendimento dessa área de forma ampla. Notamos que as modalidades mais trabalhadas foram as ginásticas de competição, com ênfase na ginástica artística e na ginástica rítmica, e as ginásticas de condicionamento físico. Para a maioria dos entrevistados, o trabalho com esses conteúdos aconteceu de forma procedimental e com a exploração de temáticas transversais às ginásticas.

Com base nisso, compreendemos que não basta apenas que as ginásticas sejam previstas nas diretrizes para garantir sua presença nas aulas de Educação Física escolar. Ao mesmo tempo que não é suficiente que as ginásticas sejam previstas nas leis quando o processo formativo não ajuda os professores a atribuírem uma relação positiva e significativa com esses conteúdos. As experiências com os conteúdos se mostram importantes para a prática pedagógica, por isso é necessária uma formação (tanto inicial quanto continuada) que dê conta de atender e fomentar as ações docentes. Outro ponto importante para romper esses padrões no trato com a ginástica na escola é que a formação universitária fomente a indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão envolvendo a ginástica, de modo que os futuros profissionais tenham variadas oportunidades de estabelecerem novos significados com o conteúdo ensinado e com a prática docente.

Por fim, devemos ressaltar que este estudo apresenta algumas limitações que podem ser supridas em investigações futuras. Destacamos que a confiabilidade dos resultados está ancorada essencialmente na fala dos participantes. Entretanto, a triangulação dos dados com outras fontes de pesquisa como planos de aula e observações das aulas podem auxiliar a visualizar o cenário da prática docente com mais aprofundamento. Além disso, novos estudos que se debrucem sobre as percepções de estudantes da Educação Básica sobre a ginástica na Educação Física escolar podem contribuir com diagnóstico mais amplo desse problema.