Introdução

As reformas na Educação Básica pelas quais os países da América Latina e do Caribe vêm atravessando nas últimas décadas evoluíram sob a influência de uma pluralidade de atores, cada um com suas próprias prioridades e capacidades de mobilização. Esse fenômeno pode ser interpretado como um dos reflexos da transição “do governo para a governança” que parece influenciar a dinâmica de poder do Estado e reforçar a noção de que a hierarquia governamental está sendo substituída por uma “governança em rede” (Rhodes, 2007). Na governança em rede, os atores não estatais (incluindo empresários, think tanks, fundações filantrópicas) posicionam-se como parceiros no processo político em um Estado heterárquico (Jessop, 1998). Esses atores articulam-se em complexas redes políticas com organizações multilaterais e burocracias estatais, visando ampliar o alcance da sua influência para moldar agendas, controlar conteúdos e métodos e reestruturar a educação pública na região. Essa tendência pode ser interpretada como uma expressão da desarticulação e diversificação do sistema estatal e do processo político, mais amplamente, buscado pelas reformas neoliberais do século passado (Ball; Junemann, 2012).

Dois aspectos do contexto latino-americano e caribenho são essenciais para compreender o aumento da participação de atores não estatais na região. Em primeiro lugar, no início do século XXI, observa-se o surgimento na região de governos com inclinações progressistas, distintos pelo nacionalismo, pela representatividade dos povos originários ou pela influência militar. Essa característica surge como uma reação às desigualdades sociais decorrentes das políticas neoliberais, tais como a privatização, as medidas de austeridade e a perda de direitos sociais. Contudo, esses governos não romperam totalmente com os princípios do capitalismo. Ao analisar o caso brasileiro, Clementino e Oliveira (2023) revelam que, apesar de os governantes aprovarem medidas para mitigar as desigualdades sociais, persistem contradições e ambiguidades, uma vez que os governos alternam entre a continuidade e a resistência ao neoliberalismo. Em segundo lugar, na década de 1990, a maioria dos países da América Latina e do Caribe sofreu os efeitos da reforma do Estado, que acelerou processos de descentralização e de abertura à participação política. Portanto, o Estado começou a exercer funções de supervisão e controle, enquanto os atores não estatais assumiram, progressivamente, a execução das políticas sociais por meio de fundos estatais - características da Nova Gestão Pública ou reforma gerencial do Estado (Bresser-Pereira, 2001).

A participação de atores não estatais, e particularmente de empresários, na definição de reformas e agendas educativas no nível regional, tem sido pouco estudada. Mundy e Murphy (2001) advertem que as novas estruturas globais de governança e poder político estão reconfigurando a política mundial, transformando-a em uma política global de definição de agenda, construção de coalizões e regulação multilateral que se manifesta localmente. Outros estudiosos (Komljenovic; Robertson, 2017; Shiroma, 2014; Verger; Fontdevila; Zancajo, 2016) argumentam que, embora reconhecida, a influência dos atores não estatais nas políticas educacionais transnacionais é frequentemente subestimada ou negligenciada em análises superficiais. Considerando o papel estratégico da América Latina e do Caribe, é surpreendente a escassez de pesquisas detalhadas sobre a contribuição e a influência de atores não estatais e organizações multilaterais na política educativa da região.

Este artigo objetiva enriquecer o debate ao explorar o surgimento e a atividade de uma rede de governança educacional multinível na América Latina e no Caribe e suas implicações para a democracia. A discussão enfoca em como as inter-relações entre organizações multilaterais, redes de empresários e governos convergem, configurando-se no núcleo de uma agenda regional de reforma educacional global1 em dinâmica entre o global, o regional e o local. Analisa-se a trajetória e a influência da Rede Latino-Americana de Organizações da Sociedade Civil para a Educação (Reduca) e sua habilidade para propagar políticas além das fronteiras nacionais, incidindo transnacionalmente na educação pública. Esta análise aborda as interações entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Reduca e governos locais da região: atores que articulam uma agenda que, apesar de se manifestar sob os holofotes de reformas globais, se alinha também aos interesses empresariais locais. Em outras palavras, este estudo assinala uma contradição: redes políticas que intercedem pela qualidade da educação pública se revelam na defesa de uma agenda neoliberal por meio da governança educacional. Aspira-se contribuir para o debate sobre o surgimento de novos espaços de política transnacional, embora por vezes opacos, mas sempre dinâmicos, nos quais atores não estatais organizados em redes políticas, advogando pela qualidade da educação, promovem políticas que se alinham aos interesses do grande capital.

A Reduca está presente em 15 países da América Latina e do Caribe, podendo ser caracterizada como uma “rede de redes”2. Essa rede sintetiza o fortalecimento da ação empresarial, articulada com agências multilaterais, tais como o BID, e com governos locais (Martins, 2019b). A Reduca e os seus membros adotam o discurso da qualidade da educação pública como bandeira para a realização de seu projeto regional consensual. Assim, a história e a atuação da Reduca revelam o processo de interdependências existentes entre forças globais e locais na formulação e na promulgação da reforma educativa na América Latina e no Caribe. Para além de explanar a incidência de organizações multilaterais e interesses empresariais sobre a política educativa regional, a maneira de atuação da rede regional ilustra a reestruturação do modo de elaboração de políticas. Em outras palavras, redes como a Reduca reconfiguram práticas governamentais por meio de uma governança em rede, refletindo a heterogeneidade das apropriações locais das políticas globais.

Após esta concisa introdução, a presente pesquisa expõe a metodologia adotada, seguida pela explanação de um conjunto de elementos contextuais e teóricos que permitem delimitar o escopo do artigo. Posteriormente, realiza-se a descrição da genealogia e das formas de ação da Reduca, com base em dados empíricos. As conclusões são então apresentadas, destacando-se as principais implicações da atuação dessa “rede de redes” na/para a região latino-americana e caribenha.

Metodologia

O presente artigo propõe-se a compreender o surgimento e o funcionamento da Reduca na América Latina e no Caribe, com foco nas implicações democráticas sugeridas pelo potencial de colaboração e heterarquia entre atores (organizações multilaterais, redes empresariais e governos) para levar adiante uma agenda de reforma educacional na região. Ball (1994) e Mainardes (2009) argumentam que a pesquisa de políticas exige a contemplação de uma ampla variedade de aspectos, como as estruturas sociais existentes, atores e forças políticas visíveis e não visíveis. A análise dessas dimensões exige a sobreposição das políticas locais e globais no contexto da globalização, reconhecendo o papel das agências multilaterais, dos arranjos políticos e das redes que configuram as políticas - algo que a Reduca exemplifica plenamente.

Este estudo se origina de uma investigação maior3, realizada entre 2014 e 2019, que examinou a ação coletiva organizada de grupos empresariais que têm incidido na educação pública na América Latina e no Caribe. O estudo, de caráter qualitativo, incluiu:

(1) Pesquisa exploratória sobre os programas antecessores ao lançamento da Reduca, nos boletins e artigos do Informativo ProEducación (2002-2012), editado pelo Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (Preal).

(2) Mapeamento de atores com base na etnografia de rede. Para tanto, foram exploradas diversas fontes de domínio público, incluindo sites, redes sociais, blogs, notícias online e convocações para financiamento. Essa abrangência permitiu reunir um vasto conjunto de informações acerca das atividades da Reduca e seus membros.

(3) Análise de documentos primários e a coleta de dados provenientes de fontes públicas ou obtidos diretamente por meio de solicitações (Apêndice A).

(4) Pesquisa de campo incluindo entrevistas4 e a observação de eventos em países estratégicos. Realizaram-se 22 entrevistas (Apêndice B) utilizando o método de amostragem snowball (Biernacki; Waldorf, 1981). Eventos considerados locais-chave5 foram observados e/ou estudados. A investigação desses eventos, em conjunto com as entrevistas e a análise de documentos, auxiliou na reconstrução de uma história que ilustra o cenário político-econômico da formação da Reduca. Como explicado por Ball (2016, p. 550, tradução própria), “[...] as redes não são simplesmente uma série de conexões entre locais, mas também uma história de esforços contínuos, animadas por relações sociais e desempenho”. As sinergias geradas nesses espaços de reuniões e eventos, ressaltadas por Fontdevila, Verger e Avelar (2019), são cruciais para a consolidação das redes políticas, onde a confiança e as relações sociais são fortalecidas.

(5) A sistematização dos dados foi realizada seguindo as etapas: coleta (2012-2017); leitura e classificação; codificação a partir de categorias organizativas; análise e elaboração do texto.

(6) A construção de redes políticas, recorrendo à etnografia de redes e à Análise de Redes Sociais, delineia as conexões, relacionamentos e interdependências entre os atores (Howard, 2002) em diversos níveis hierárquicos - local, regional e internacional. Recorreu-se ao software Node XL para elaborar a matriz da rede bimodal, ou seja, composta por atores de distintos conjuntos.

A análise relacional foi empregada para decifrar os privilégios e as influências dos atores em uma dimensão estratégica, iluminando as lutas de poder e de classes (Jessop, 2010) que são fundamentais na formação de associações educacionais empresariais. Por fim, ao integrar elementos históricos, relacionais e das redes políticas em um quadro analítico, procurou-se não somente decifrar as atividades da Reduca, mas também fornecer uma visão crítica sobre a forma como a educação tem sido estruturada na América Latina e no Caribe. Isso reflete as tensões e os acordos presentes no cenário político-educacional atual, bem como suas implicações para a democracia.

Governança em transformação: heterarquias e redes políticas que ultrapassam fronteiras

O Estado tem experimentado transformações difíceis de caracterizar: ainda não se pode afirmar se essas mudanças representam um novo tipo de Estado, meras adaptações para preservar a sua forma atual ou uma nova combinação híbrida de burocracias, mercados e redes que operam “na sombra da hierarquia” (Ball, 2007; Rhodes, 1996). Se, no passado, os governos “dependiam de outras agências” para alcançar seus objetivos estatais (cf. Giddens, 1979), hoje observa-se que a dinâmica entre governo e governança atravessa uma reestruturação significativa, em que as decisões e o controle operacional do Estado começam a ser compartilhados horizontalmente com outros atores. Essas transformações são sentidas não apenas nos níveis internacional e nacional, mas também estão repercutindo na reconfiguração das estruturas de governança regional e local. Os governos nacionais agora podem competir ou colaborar em arranjos de governança complexos que envolvem empresas privadas, Organizações Não Governamentais (ONGs), sociedades profissionais, grupos de interesse e até outros governos ou combinações destes. Paradoxalmente, conforme argumenta Jessop (2003), essa redução da autonomia operacional e decisória dos aparelhos do Estado tem o potencial de aumentar seu poder no alcance de objetivos compartilhados, precisamente por meio do conhecimento e dos recursos de parceiros não estatais influentes.

Os novos domínios de poder asseguram normas, mas, diferentemente da governança tradicional, são caracterizados por estruturas dinâmicas não hierárquicas, predominantemente não governamentais, e muitas vezes sem fronteiras geográficas bem delimitadas (Hooghe; Marks, 2001). Essa mudança sugere uma transição nos mecanismos estatais, da ação direta para a orquestração complexa de redes políticas de governança com conexões (formais ou informais) que incluem atores governamentais e uma diversidade de atores não estatais - organizações privadas, fundações filantrópicas e grupos de interesse - entidades que operam em múltiplos níveis políticos (Ball, 2007), incluindo o regional. Assim, as operações e interações das redes regionais desafiam as noções de fronteiras e espacialidades, onde são essenciais para negociação e influência tanto as redes que visam um impacto mais amplo quanto os espaços localizados.

Adotando o modelo “rede = rede + trabalho”, conforme abordado por diversos pesquisadores (Allen, 2009; Avelar, 2021), enfatiza-se o papel ativo do espaço e do lugar. “Redes” são vistas como espaços ou teias de conexões sustentadas por objetivos compartilhados e “trabalho” refere-se às práticas negociadas em locais específicos (Appadurai, 1996; Avelar, 2021); e ambos são compreendidos em um contexto relacional (Allen, 2009).

As redes políticas têm sido consideradas há muito tempo como canais de influência e espaços para formulação e prática de políticas. Os membros dessas redes se reúnem - seja voluntariamente ou incentivados por governos e organizações multilaterais - com a expectativa de que a cooperação mútua possa ampliar o poder dos participantes e fortalecer a capacidade de reivindicação e engajamento em atividades como lobby ou defesa de uma causa. A cooperação entre atores organizados em redes políticas se concretiza como parcerias colaborativas em que múltiplos atores são mobilizados e compartilham informação, negociam entre si e, ocasionalmente, adotam políticas específicas (Kickert; Klijn; Koppenjan, 1997), apesar de interesses subalternos divergentes (Ball, 2007; Viseu; Carvalho, 2021). A despeito das diferenças, as redes permitem a transferência de recursos entre os membros, reforçam normas e facilitam a construção de consenso, fomentando uma transformação na forma como as políticas são concebidas e promulgadas. Por meio de parcerias ad hoc ou de colaborações de longa duração, as redes políticas desempenham um papel central na governança pública, tornando as fronteiras entre o público e o privado mais opacas e promovendo a transnacionalização de políticas (Avelar, 2021; Mainardes, 2009).

Na perspectiva da governança multinível, a capacidade de influência e o poder são mais difusos, refletindo a complexidade do cenário político contemporâneo (Ball; Junemann, 2012). As redes políticas “[...] invocam o global não como uma metáfora [...], mas como um conceito historicamente contingente que aponta para configurações moldadas pela interação de componentes globais e situados” (Ong, 2012, p. 25, tradução própria).

Nessa abordagem, a governança multinível oferece uma nova lente pela qual se pode examinar as dinâmicas das relações políticas, econômicas e sociais em um mundo em que o poder é progressivamente distribuído em arenas de influência e tomada de decisão interconectadas. Como defende Börzel (2020), a governança multinível destaca a materialidade da cooperação, especialmente quando a capacidade das autoridades estatais de impor decisões é restrita, a sociedade civil é institucionalmente mal estruturada e tanto o poder estatal quanto o dos atores não estatais não são completamente estruturados por um estado de direito consolidado.

A pesquisa de Hooghe e Marks (2001) destaca que um maior número de atores é reconhecido na governança multinível em comparação com as relações intergovernamentais convencionais. Isso ocorre porque as redes e as negociações às vezes transcendem a rigidez das constituições e estruturas legais, sem aderir a uma hierarquia predefinida que controla as interações entre diferentes níveis de ação. Assim, as dimensões informais da governança são tão fundamentais quanto o formalismo jurídico da institucionalização. Como sublinha Söderbaum (2015), a governança multinível se concentra não apenas na estrutura da governança em si, mas na fluidez e nas interdependências entre seus vários níveis, de modo a tornar várias camadas de fronteiras difusas. Por fim, Börzel (2020) argumenta que os governos nacionais continuam a ser atores importantes mesmo em uma região em rápida integração, mas já não detêm o monopólio da formulação de políticas ou da representação dos interesses locais na esfera regional.

Em consonância com essa ideia, a noção de governança em rede descreve o entrelaçamento de redes políticas no âmago de um sistema de governação multinível (Börzel, 2020). Fundamental para entender as transformações do Estado e da política, a governança em rede assinala um afastamento do controle governamental formal e hierarquizado para formas mais informais e descentralizadas, envolvendo uma variedade de atores interdependentes, também conhecidos como heterarquias interdependentes (Bevir; Rhodes; Weller, 2003; Rhodes, 1996). Levi-Faur (2012) defende que a governança em rede reflete o legado das reformas neoliberais do Estado, anunciando a transição de um “Grande Governo” para uma “Grande Governança”, que busca responder aos constrangimentos da ação pública com abordagens de gestão supostamente mais eficientes e democráticas “[...] sem descansar sobre a autoridade e as limitações de um único corpo político representativo” (Besussi, 2006, p. 18 apudBall, 2014, p. 31).

Junto a Avelar (2021), indica-se que, no contexto da nova governança, a organização em redes políticas permite considerar os atores não estatais como parceiros ativos do Estado ou como membros da heterarquia. Esse conceito é descrito por Ball e Junemann (2012) como um modelo organizacional posicionado entre a hierarquia tradicional e as redes, assentado em múltiplas conexões horizontais e verticais que facilitam a cooperação (ou competição) entre os componentes do processo político. Jessop (1998) complementa que as heterarquias coordenam interdependências crescentes entre atores que se sobrepõem às capacidades dos mercados e das hierarquias propriamente ditas. Isso envolve constante negociação e networking para sincronizar diferentes lógicas e interesses institucionais, permitindo a ação coordenada dos atores. Da mesma maneira, as heterarquias promovem a cooperação em vários níveis, embora haja um viés em direção a estruturas mais tradicionalmente hierárquicas (Jessop, 1998). Esse dualismo salienta, portanto, o ajustamento das heterarquias a arranjos cooperativos que necessitam de intensa negociação, enquanto as hierarquias perduram em contextos de governança mais amplos.

Este quadro teórico é útil para o estudo de redes de governança multinível em regiões tão heterogêneas como a América Latina e o Caribe. Embora tenham características específicas, cada conceito converge para o princípio da descentralização do poder, deslocando-o do centro do governo e distribuindo-o verticalmente para governos subnacionais ou entidades supranacionais, horizontalmente para atores locais e lateralmente por meio de redes políticas entrelaçadas em várias esferas políticas.

O BID e a educação da América Latina e do Caribe

No contexto da globalização, a educação tem sido redefinida não apenas como vetor para o desenvolvimento econômico nacional, mas ainda como instrumento do mercado global (Dale, 2000). O processo de reforma global da educação envolve a intervenção ativa de organizações de governança supra e transnacionais, cujo poder e influência ultrapassam as fronteiras dos Estados-nação. Tem-se como exemplo a imposição de condicionalidades políticas e econômicas por parte das organizações multilaterais, como o BID e o Banco Mundial, aos Estados quando contemplados com a aprovação do financiamento para seus projetos. Além disso, essas organizações provêm consultorias que enfatizam as diretrizes dessas agências.

Essas organizações multilaterais desempenham duas principais funções: 1) Impulsionam a reforma global da educação por meio da institucionalização de ideologias, estruturas e práticas internacionais no âmbito nacional (Mcneely; Cha, 1994); e 2) Influenciam não apenas a formulação de políticas educacionais, conteúdos e a política curricular, mas também associam o financiamento à regulação dos sistemas educativos (Dale, 2000).

A atuação do BID, com seu foco voltado para a América Latina e o Caribe, possui uma função distintiva para o desenvolvimento regional. A influência dessa organização na definição de agendas nacionais é favorecida pela proximidade dos países-membros e do fato de financiar reformas macroeconômicas, sociais e institucionais (Nelson, 2000). Contudo, essa proximidade também desperta questionamentos acerca da magnitude e do tipo de influência que o BID exerce sobre as políticas educacionais nacionais, levantando incertezas quanto à soberania e às prioridades preexistentes desses países (Mcneely; Cha, 1994).

Uma das estratégias de ação do BID é fomentar o engajamento da sociedade civil na formulação de diretrizes educativas na região, a fim de democratizar o debate e a governança da educação, estimulando a transparência e a inclusão na formulação e na execução de políticas (Nelson, 2000). Entretanto, McNeely e Cha (1994) apontam que, mesmo com a governança educacional ainda majoritariamente sob controle estatal, o crescente envolvimento de atores privados pode comprimir a autonomia nacional e criar dependências estruturais. A transparência efetiva dessa participação tem sido cada vez mais questionada, levando em consideração que o comando e a orientação das políticas educacionais ainda são primordialmente controlados pelas elites políticas e econômicas da região em colaboração com organizações multilaterais. A partir daí, surgem pontos de interrogação a respeito do grau de real participação civil e se essa iniciativa representa um esforço genuíno de inclusão ou apenas o seu simulacro (Martins, 2019b).

A crença de que a educação é vital para a competitividade econômica global intensificou-se nas últimas décadas, com o BID e os empresários reconhecendo que a educação pode gerar uma força de trabalho mais qualificada e adequada às demandas de um mercado cada vez mais tecnológico e interconectado. Desde então, o BID e o seu think tank, o Inter-American Dialogue (IAD), adotaram abordagens mais flexíveis, como estratégias de aprendizagem colaborativa e resolução de problemas, frequentemente utilizadas por meio de redes políticas transnacionais.

As redes têm a sua própria história: a genealogia da Rede Latino-Americana de Organizações da Sociedade Civil para a Educação (Reduca)

A análise do surgimento da Reduca e do seu trabalho na governança multinível é essencial para compreender as suas ações político-estratégicas. Logo, entender a influência e as facetas políticas, históricas e culturais desta “rede de redes” e as políticas promovidas pelas redes educacionais requer uma análise contextualizada. Como Cox (1983) sustenta, as ações e as ideias dos atores são condicionadas pelo contexto, composto por uma distribuição específica de capacidades materiais e por um conjunto de ideias e discursos predominantes, elementos vitais para fornecer um quadro de ação. Portanto, fatores históricos, culturais e socioeconômicos são áreas importantes de foco na investigação de redes políticas que influenciam os sistemas educativos de uma região.

Inspiração para uma rede na América Latina e no Caribe: a atuação empresarial na educação dos Estados Unidos

Durante a década de 1980, surgiram, nos Estados Unidos, preocupações em relação ao desempenho do seu sistema educativo. O relatório A Nation at Risk alegava que o declínio na qualidade educacional ameaçava a competitividade e o moral nacionais. Ravitch (2011) e Bastos (2017) ilustram como a repercussão desse relatório na mídia contribuiu para a redução drástica da confiança pública nas escolas do país (uma queda de 58% para 29% na aprovação das escolas públicas entre 1973-2012). Reagindo a esses indicadores, corporações americanas iniciaram um forte lobby para reformar as políticas educativas, culminando na National Education Summit de 1996, organizada pela International Business Machines Corporation (IBM). Nesse evento, líderes empresariais, governadores e o então presidente Clinton convergiram na defesa de uma agenda educativa alinhada com os mercados internacionais (Bastos, 2017). No entanto, a exclusão de professores, estudantes e organizações educacionais dessa cúpula gerou críticas por sua representatividade limitada.

Paralelamente, a Business Roundtable, uma coalizão de mais de 200 empresas, promoveu um diálogo que visava estabelecer consenso em torno da agenda educativa e formar uma rede de influência sobre o governo e a sociedade, materializado na lei No Child Left Behind. Para Emery (2002), essa lei representou um marco da influência empresarial nas políticas educativas, promovendo a padronização da educação na busca de uma reforma unificada dentro do sistema educativo público.

No final da década de 1990, observou-se uma renovação desse impulso reformista que estabeleceu diretrizes para reformas ancoradas em padrões curriculares comuns e avaliações padronizadas, sugerindo uma tendência para a responsabilização e a incorporação de práticas de mercado no sistema educacional público. As ações dos setores empresariais delinearam uma nova era para a educação nos Estados Unidos, privilegiando o desenvolvimento de competências para atender às demandas do mercado e alterando o panorama educacional ao promover uma visão instrumental da educação (Bastos, 2017). As reformas refletiram uma estratégia na qual atores empresariais, por meio de redes e coalizões, foram integrados no processo de decisão da política educacional dos Estados Unidos, inspirando organizações multilaterais a endossarem essas mesmas estruturas em outras regiões.

A organização empresarial em prol da educação na América Latina e no Caribe

Ao longo das últimas décadas, um padrão colaborativo vem sendo construído a partir da combinação de esforços entre o setor empresarial, governos e organizações multilaterais na articulação de reformas educacionais na América Latina e no Caribe. Organizações como o BID e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID, acrônimo em inglês) têm reconhecido o potencial transformador da participação empresarial em políticas educacionais, dando início a um processo complexo com ramificações em múltiplas frentes. Face às interconexões entre as dimensões econômicas e educacionais, o Preal, uma iniciativa financiada pelo BID, representou um agente chave no diálogo e coordenação de ações empresariais voltadas para a educação (Preal, 2008). O evento Latin America Basic Education Summit (Labes) de 2001, com apoio do BID, foi um marco no qual líderes empresariais e políticos estabeleceram uma estrutura de intervenção educativa focada em qualidade, responsabilização e desenvolvimento profissional, em resposta à percepção de que sistemas educativos eficientes são essenciais em um mercado global competitivo (Preal, 2001).

A Latin America Basic Education Initiative (Labei), oriunda da Labes, propôs uma abordagem de colaboração entre o setor empresarial e o BID para estimular a reforma educacional na região. Iniciativas subsequentes, como o Programa de Alianzas Empresa & Educación en América Latina (PAEE), também receberam apoio da USAID e de algumas fundações, ao defender uma visão mais estruturada do envolvimento empresarial na educação, além de ações filantrópicas isoladas (Entrevista 21, 2016 - Vice-Presidente do IAD e Co-Diretor do Preal).

Contudo, apesar de alguns esforços iniciais notáveis, tais como a criação de grupos empresariais6 em países na América Central, Colômbia, Peru e Equador, houve limitações em relação ao envolvimento empresarial e a hesitação governamental levou ao declínio essas atividades (Preal, 2009). Para superar esses desafios, houve uma transição para a iniciativa “Empresários pela Educação” (ExE), na qual o BID e outras organizações pretendiam fomentar uma sinergia entre educação e desenvolvimento econômico. Esses esforços traduziam uma compreensão mais aprofundada do papel das empresas como promotoras de mudanças sistêmicas nas políticas educativas da região (Entrevista 21, 2016). Ainda assim, a ExE não conseguiu estabelecer uma articulação entre seus membros que fosse eficaz em nível regional, e mesmo a eficácia de suas ações no âmbito local foi questionada. Simultaneamente, as organizações multilaterais enfrentaram críticas severas por vincularem empréstimos às condicionalidades que contribuíram para o endividamento dos países e exacerbaram as desigualdades sociais.

Diante da necessidade de uma reforma educacional mais abrangente e eficaz, o Preal reconheceu que o setor privado, atuando isoladamente, não conseguiria gerar mudanças radicais na educação pública (Preal, 2009). Dessa maneira, surgiu a necessidade de uma rede unificada que se orientasse para um projeto comum de reforma do ensino público, motivada tanto por críticas às práticas prévias quanto pela necessidade de inovações significativas e efetivas (Martins, 2019b).

A estratégia revisada do BID aspirava promover uma ampla rede, que congregasse atores da sociedade civil, setores governamentais e não estatais sob liderança empresarial. Essa rede também representaria um espaço estruturado para troca de experiências e conhecimento, ampliando a influência dos seus membros sobre as políticas educacionais (Todos pela Educação, 2011). Ademais, a nova configuração da rede não revelava a influência de organizações multilaterais e já não incluía a palavra ‘empresário”7 na sua denominação, permitindo exercer uma influência branda e estruturante na reforma educacional regional, tendo como horizonte os valores gerencialistas, a competitividade e o desenvolvimento da força de trabalho em sintonia com as necessidades do mercado, porém em nome da sociedade civil.

Nesse contexto, a Reduca emergiu como resposta ao dilema organizacional de iniciativas anteriores, propondo uma interlocução sistemática entre vários atores empresariais, organizações multilaterais e governos. Projetos anteriores relevantes, como o Todos pela Educação (TPE)8 no Brasil, tornaram-se fundamentais na formulação de uma nova abordagem, a qual deveria simbolizar uma ruptura com métodos antigos e inaugurar uma nova era de inovação. Esse novo enfoque exigiria o reconhecimento de uma crise coletiva dos sistemas educativos, cuja resposta passaria pelo alinhamento das ações à reforma global, levando em consideração as peculiaridades educacionais de cada país da região.

Lançamento oficial da Reduca

A cerimônia de lançamento da Reduca, ocorrida em 2011 em Brasília, apresentou publicamente a interação entre empresários, governos, entidades de classe e atores políticos9. Isso demonstrou amplo consenso acerca da urgência da agenda educacional (Todos pela Educação, 2011). A sinergia entre o TPE e o BID mostrou-se fundamental para o advento da “rede de redes”, a qual prontamente adotou uma estratégia de disseminação de conhecimentos e experiências entre seus membros (BID, 2012).

A inclusão de atores diversificados foi intencionalmente direcionada para além da esfera empresarial, conforme apontado por Luís Norberto Paschoal (informação verbal)10, reforçando a ideia de que o êxito das iniciativas educativas depende de um envolvimento mais amplo e representativo da sociedade. No entanto, como Paschoal enfatizou, os “[...] empresários podem ser o motor propulsor do financiamento, entre outras questões, pela objetividade que possuem” (informação verbal). Tal abordagem reflete a estrutura dos membros da Reduca, na qual a liderança era ocupada por um empresário ou o seu representante (Martins, 2019b).

A constituição oficial da Reduca foi consolidada pela Declaração de Brasília (Reduca, 2011), que estabeleceu os objetivos da rede: assegurar o direito à educação de qualidade, facilitar a troca de conhecimentos e estabelecer uma voz coletiva em nível regional. Essa “rede de redes” também definiu uma agenda de trabalho a longo prazo, definindo objetivos concretos e mensuráveis para 2024, tais como a conclusão da escolaridade dos jovens e o alinhamento das notas com as médias da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em exames como o Programa de Avaliação de Alunos Internacionais (PISA, acrônimo em inglês).

Atualmente, a Reduca apresenta-se como uma assembleia de organizações voltadas para a troca e avaliação de políticas públicas, bem como para o desenvolvimento de ações conjuntas e para influenciar políticas educacionais (Reduca, 2011). Essa descrição destaca a natureza organizacional e a lógica da rede que assume uma posição politicamente ativa no setor educacional.

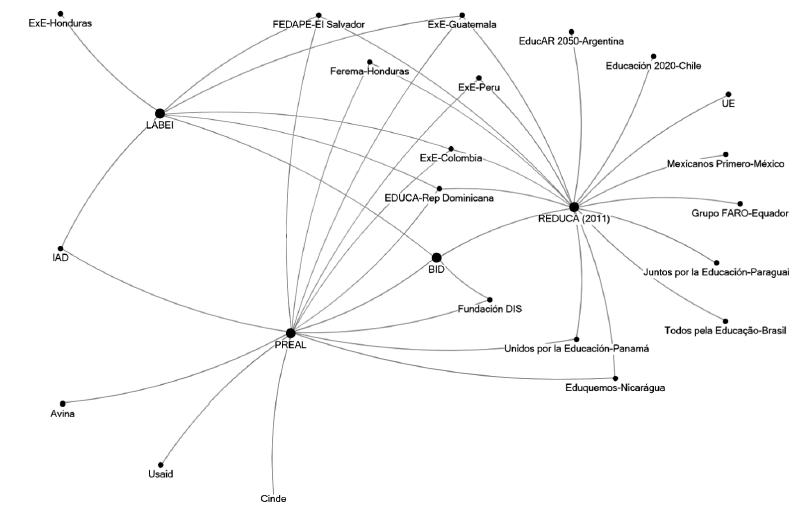

A seleção dos membros da Reduca: negociação entre antigos e novos atores

A concepção da Reduca foi um processo meticulosamente arquitetado, no qual a seleção de seus membros espelhava uma aliança entre o poder econômico e a política educacional. Não se tratou meramente de agrupar organizações com interesses educacionais similares, mas, sim, da manifestação de uma simbiose entre capital e conhecimento que culminou na formação da rede. A Fundación DIS, por solicitação do BID, desempenhou um papel fundamental nesse processo ao avaliar e facilitar a transição dos membros do PAEE/Preal e do Labei para a Reduca. A participação ativa do BID nesse processo ultrapassa a função de financiador, configurando-se como uma estratégia de influência que cristaliza o banco como um ator crítico na governança da “rede de redes”. O Grafo 1 representa a Reduca e seus vínculos com programas anteriores, bem como com organizações multilaterais.

Fonte: Elaborado pela autora.

Grafo 1 Relações entre redes de empresários para incidência na educação pública da América Latina (2001-2016)

O Grafo 1 sintetiza relações em rede, onde as parcerias e alianças foram negociadas com atores envolvidos em redes anteriores e com novos atores por intermédio da Fundación DIS. Os membros da Reduca, de diversas origens e contextos, foram submetidos a um escrutínio para assegurar a coerência da nova rede que estaria voltada para a promoção do projeto educativo na América Latina e no Caribe (Entrevista 22, 2016, Assessora da Fundación DIS e ex-coordenadora do PAEE/Preal). Esses ambientes de parceria também se caracterizam como formas de governança em rede, onde parcerias são definidas pelos nós principais e pelas interações dinâmicas entre eles.

Os membros selecionados para compor a Reduca representam uma tipologia dual: alguns grupos são estritamente empresariais, enquanto outros, embora liderados por empresários, têm uma abordagem multissetorial. Essa diferença é crucial para compreender a natureza da Reduca. Empresas e grupos da sociedade civil não se unem por acaso, mas por meio de um convite seletivo - uma convocação personalizada na qual o BID exerceu grande poder discricionário (Entrevista 18, 2016 - Diretor da Fundación Educación 2020, Fundador da Reduca). No entanto, a dinâmica de seleção e o perfil dos membros trazem à luz uma crítica legítima quanto aos processos de inclusão e exclusão dentro das redes políticas, acentuando uma dinâmica identificada por Castells (2010) em que as redes são concebidas a favor das elites globais.

A atuação do BID como agente configurador também é evidenciada por meio de acordos de cooperação técnica que superam a mera questão do financiamento, delineando as ações e as “prestações de contas” por meio das quais a Reduca define seus processos e impactos (Reduca, 2016a). Percebe-se, também, que a Reduca enfatiza um modelo educacional gerencialista e em conformidade com o pensamento empresarial, implicando em um tecno-solucionismo e obtenção de resultados típicos do setor privado. Portanto, embora a Reduca possa ser vista como um caso de governança multinível na educação regional, sua composição e processos de seleção, formas e objetivos de ação não ocorrem em um vácuo, mas sintetizam um alinhamento entre BID e empresários com objetivos em comum para a educação na América Latina e no Caribe.

Ação regional e prestação de contas: o trabalho da Reduca em sintonia com o BID

Entre outros pontos, a Reduca destaca os seus vínculos com o BID por meio da sua prestação de contas, em uma parceria que reforça a reciprocidade entre suporte econômico e expectativas de resultados, funcionando como catalisadora de mudanças educacionais. Em 2016, por exemplo, a Reduca submeteu os resultados do seu trabalho ao BID, em Washington D.C. (Reduca, 2016a), refletindo uma dinâmica de prestação de contas que vai além da simples responsabilidade fiscal.

A supervisão do BID é relevante e se estende aos encontros anuais da Reduca, assegurando que as ações da “rede de redes” estejam alinhadas com as investigações do banco. O BID também estabelece os temas e as metas educativas que a Reduca deve priorizar, com ênfase em políticas de accountability e parcerias estratégicas para materializar o seu trabalho multinível (Em busca de profundidade, 2011). Alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, o projeto regional da Reduca inclui o aprimoramento da monitorização e da geração de dados, ampliando a gestão educacional na América Latina (Entrevista 20, 2016).

Desde 2014, a inclusão da União Europeia11 como financiador adicional diversificou a operacionalidade da Reduca. Um convênio com a Fundación Educación 2020 fortaleceu o Projeto de Cooperação Conjunta, promovendo a maior integração dos membros da “rede de redes” e viabilizando um Plano de Trabalho estratificado nas áreas temáticas e atividades coerentes com a visão e os propósitos comuns de cada membro (ExE-Colombia, 2014). No meio da intrincada teia de responsabilidades e interesses, emerge uma característica irrefutável da Reduca: a rede subsiste ao ritmo e aos ditames dos subsídios e consensos institucionais, em um ciclo de prestação de contas que confirma a integral dependência da Reduca frente às políticas e agendas dos seus financiadores.

Ao mesmo tempo, o trabalho da Reduca visa sintetizar esforços regionais para uma reforma educativa de amplo alcance. Para tal, a “rede de redes” mantém um diálogo ativo com organizações multilaterais e governos, além de promover a cooperação regional e a troca de ideias (ExE-Colombia, 2015) em nome da sociedade civil. Consequentemente, esses atores passam a exercer influência de maneira bidirecional, sendo afetados e afetando as dinâmicas globais de maneira mais direta e com menos intermediários estatais. Esse “trabalho de rede” materializa a governança multinível, apoiada por acordos compartilhados e por influentes parceiros financeiros, que impulsionam sua agenda educativa regional.

A expansão da Reduca ocorreu por meio de diversas estratégias, que incluíram a execução de seminários e mesas de trabalho, juntamente com a criação de um “Observatório Educativo”. Isso reforça o papel da rede como uma influenciadora na educação latino-americana e caribenha. Especificamente, o Observatório Educativo representa um acordo com o BID, que tem o objetivo de supervisionar e influenciar os sistemas educacionais regionais e alinhar as demandas educativas com políticas contemporâneas (Reduca, 2013) a partir da produção de conhecimento. Adicionalmente, colaborações com organizações como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco, acrônimo em inglês), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef, acrônimo em inglês), a Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) e a Organização dos Estados Americanos (OEA), juntamente com a participação ativa de pesquisadores e especialistas, têm fortalecido a capacidade da Reduca de articular diretrizes políticas (Reduca, 2016b). Essas conexões desempenham papéis multifacetados: a rede pode funcionar como consultora estratégica para governos, ao passo que exerce um papel crítico como voz ativa da sociedade civil, ampliando sua capacidade de impacto político.

Ademais, a presença da Reduca em fóruns regionais e internacionais realça seu papel na representação de propostas civis no campo da educação. Por exemplo, após a criação da rede, membros da Reduca se conectaram com representantes da OEI e de outras organizações em eventos internacionais, como a Cúpula Ibero-Americana, a Iniciativa Global de Educação das Nações Unidas e as reuniões da OEA (ExE-Colombia, 2015). Esses encontros proporcionam um cenário para a Reduca articular suas recomendações e participar ativamente na construção de consensos sobre a educação no nível regional. Ao adotar uma abordagem multinível, a Reduca e seus membros têm a oportunidade de consolidar um entendimento comum sobre uma agenda regional alinhada à reforma global da educação. Na Reunión Ordinaria de la Comisión Interamericana de Educación, a Reduca compartilhou informações acerca de transparência e prestação de contas para promover a participação e mobilização social. Apresentou também experiências de seus membros no uso de tecnologias para a formação de professores (OEA, 2016) e propôs a revisão do marco jurídico do conceito de “educação de qualidade”, recomendando a unificação do conceito pelos Estados-membros da OEA12.

No espaço de governança global da educação, a Reduca se esforça para se consolidar como um ator que influencia políticas regionais e promove a transferência de conhecimento, reforçando a direção e o enquadramento da política de educação global. A presença dessa “rede de redes” em uma diversidade de fóruns e eventos sublinha seu esforço em aprimorar a governança multinível e contribuir para a construção da formação da agenda educativa na região.

Entretanto, a Reduca enfrenta o desafio de conciliar aspirações regionais com as diversas realidades nacionais, uma tarefa complexa expressa em suas declarações em fóruns internacionais. Documentos como a Declaração de Lima (Reduca, 2014) e o Pronunciamiento de la Red Latino-Americana de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Educación ilustram a dificuldade de conjugar o global e o local (Reduca, 2015). Nesses documentos a rede reivindica, entre outros pontos, o aumento da participação da sociedade civil, a melhoria dos mecanismos de consulta, a necessidade de implementação de um acompanhamento dos acordos firmados em eventos e a prestação de contas do que foi executado e das pendências, além de auditorias dos acordos anteriores (Reduca, 2015).

Referindo-se à governança multinível, o secretário da Reduca realçou a ampla natureza dos compromissos internacionais e a necessidade de converter esses acordos em metas nacionais palpáveis (Entrevista 17, 2016 - Secretário executivo da Reduca). Tal afirmação ressalta a percepção de que, a despeito dos essenciais esforços coletivos, as mudanças efetivas somente ocorrem no âmbito das políticas internas de cada país. Assim, a Reduca e seus membros tornam-se mediadores entre disposições globais e ações locais, sinalizando a importância do Estado para realizar reformas educacionais executáveis nos variados contextos nacionais na América Latina e no Caribe.

Para além da participação em eventos, a Reduca emprega táticas como atividades de lobby, disseminação de experiências ou pesquisas educativas, dentre outras, na tentativa de consolidar sua influência. Como argumenta Avelar (2021), uma rede articula o trabalho político que abrange dimensões relacionais, discursivas e institucionais, potencializando sua contribuição na formulação de políticas educativas. Como exemplo dessa influência, a participação do Proyecto Educar 2050 na convenção promovida pela Dirección de Vinculación de la Sociedad Civil do México, em 2014, afetou a formulação dos documentos discutidos na XXIV Cumbre Iberoamericana de Presidentes (Proyecto Educar 2050, 2014). A interação de Mexicanos Primero com a OCDE é outra evidência da capacidade de influência desse modelo. Depois de rigorosas recomendações da OCDE (OCDE, 2010, 2012) para a acreditação de escolas normais e para a seleção de professores no México, observou-se que as sugestões de Mexicanos Primero apresentavam essas mesmas diretrizes (Mexicanos Primero, 2012). Posteriormente, tais recomendações foram incorporadas à política educativa mexicana com a introdução do Servicio Profesional Docente de 2013.

Essa composição de esforços ilustra o papel-chave da Reduca no entrelaçamento dos níveis nacional e transnacional das políticas educativas, atuando como um “nó” de interconexão na busca por um projeto educativo comum na região. Agindo em múltiplas frentes, a Reduca redefine os contornos da participação da sociedade civil, imprimindo vigor à governança educativa na América Latina e no Caribe. No entanto, sua atuação encontra-se intrinsecamente ligada aos interesses dos financiadores e às demandas do mercado, retratando uma influência que pode não estar equitativamente distribuída.

Redefinindo fronteiras educacionais: genealogia e atuação da Reduca para a reforma educativa na América Latina e no Caribe

Esta seção encontra-se dividida em duas partes. A primeira trata de como a narrativa de uma crise na educação pode justificar as reformas orientadas pelo mercado, desviando a atenção das falhas sistêmicas na educação para os docentes, enquanto atores privados se posicionam como autoridades para promover tais reformas; e a segunda aborda como a ascensão de múltiplos atores não estatais, particularmente os empresariais, desafiam o modelo convencional de governança estatal e a democracia na América Latina e no Caribe.

A fabricação da crise como estratégia para justificar reformas

Os antecedentes históricos da Reduca revelam uma organização meticulosamente planejada, na qual relações e interesses foram estrategicamente projetados para impactar a educação na América Latina e no Caribe. Nesse cenário, o trabalho do BID evidencia como o envolvimento bilateral e multilateral em políticas educacionais foi ampliado, em grande medida, por influências de fundações filantrópicas, associações, think tanks etc., ao longo das décadas. As condições necessárias para o envolvimento de empresários e da nova filantropia na política e governança educacional foram minuciosamente idealizadas, criadas e colocadas em ação.

Assim sendo, os encontros e as tentativas de formação de redes empresariais anteriores exibem mais do que uma sequência desconexa de eventos e ações; na realidade, representam arenas onde o passado, o presente e possíveis futuros convergem. Nesses espaços, a experiência tem fortalecido a nova rede como um agente de negociação que conjuga interesses nas relações globais, regionais e locais. Contudo, esse panorama ofusca o sutil manejo da narrativa de crise na educação. A frequente dramatização do setor educativo pela mídia, enfatizando falhas sistêmicas e desastres iminentes, ecoa a retórica corporativa de reforma. Robertson (2005) identifica tal narrativa como um mecanismo inteligente destinado a solapar a confiança da sociedade nas instituições educacionais públicas existentes.

Ao invocar tal crise, a Reduca e seus membros atribuem-se a autoridade para promover reformas orientadas por princípios de mercado, contradizendo os valores da educação pública. Em diálogo com Bastos (2017), compreende-se que, nesse paradigma, o docente é retratado como o bode expiatório, tornando-se responsável por falhas identificadas ou projetadas no sistema educacional. Uma estratégia que dissimula a infiltração do mercado no âmbito educativo.

Ao posicionar a crise como uma ameaça latente, a coerção e a urgência suplantam o diálogo e a reflexão criteriosa, tornando a esfera pública mais suscetível a medidas que prometem salvação - frequentemente na forma de privatização e programas de accountability baseados em desempenho. Dessa forma, a Reduca constrói uma narrativa que situa tais reformas como soluções indispensáveis, utilizando pesquisa e retórica para solidificar suas posições.

Governança educacional e democracia na América Latina e no Caribe

A configuração da Reduca ilustra a complexidade da governança educacional do século XXI, revelando a influência supranacional sobre as esferas locais e regionais em uma dinâmica multinível. Observa-se um crescimento do envolvimento da sociedade civil na educação, o que resulta em um cenário marcado pela presença de múltiplos atores não estatais, particularmente os empresariais. Estes assumem uma relevância crescente nas políticas educativas da região, chegando, em alguns casos, a suplantar a autoridade das instâncias educacionais nacionais e locais (Lubienski; Brewer; La Londe, 2016). Essa heterarquia tem desafiado o modelo convencional de governança estatal na educação. A influência ascendente de tais atores na governança multinível da educação levanta questões sobre os princípios democráticos e de equidade que os sistemas educacionais procuram apoiar.

A Reduca, por exemplo, possui um capital de rede que expressa principalmente as perspectivas e intenções dos seus membros mais influentes e das organizações multilaterais. Como Urry (2007), percebe-se, por um lado, que a habilidade desses atores de estabelecer conexões influentes nos âmbitos global, nacional e local lhes confere um poder para direcionar agendas e políticas. Por outro lado, a Reduca fomenta o engajamento ativo com a sociedade civil local, lideranças governamentais e grupos de interesse, buscando cultivar uma imagem de legitimidade e participação cidadã. Contudo, alerta Avelar (2021), é preciso prudência quando esse ativismo pode encobrir estratégias que favorecem interesses privados em detrimento do coletivo, promovendo uma agenda inclinada à privatização e à erosão do sistema educativo público.

Além disso, a emergência da governança multinível em redes reflete uma transição na distribuição de autoridade, estendendo-se para além dos Estados nacionais e incorporando também esferas regionais e globais, além de transferir poder para atores não estatais e redes. Consoante Srivastava e Oh (2010), é simplista considerar que essas redes são ideológica e politicamente neutras ou totalmente benevolentes. Analogamente, Shiroma e Evangelista (2014) alertam que tais estruturas podem facilmente reproduzir hierarquias e assimetrias de poder existentes para além das fronteiras nacionais.

A atuação do BID e o trabalho regional da Reduca, somados aos esforços locais de seus membros, exemplificam as dinâmicas de negociação e cooperação características da governança multinível, que nem sempre explicitam os interesses e os atores influenciadores envolvidos. Frequentemente, observa-se que as iniciativas de reforma educacional sob influência da Reduca e seus membros ecoam práticas de mercado nos sistemas educacionais locais, resultando em políticas que podem incluir pagamentos por desempenho, parcerias público-privadas e outros mecanismos de privatização. Além disso, as tendências globais em política educacional despertam preocupações quanto à autenticidade da participação democrática. A componente “pública” das políticas públicas está cada vez mais se tornando uma abstração na medida em que agentes privados consolidam suas ideologias e interesses em domínios que deveriam estar sob proteção do bem comum. A crescente presença de interesses privados na formulação de políticas públicas na América Latina e no Caribe suscita reflexões críticas sobre a integridade da democracia e a natureza pública das instituições educacionais. Portanto, embora organizações como a Reduca se afirmem como representantes das vozes da sociedade civil e defensoras da melhoria na educação, suas atividades estão permeadas por complexos fluxos de poder e capital que podem subverter suas intenções de fortalecer a educação pública. Dessa forma, o exame dessas dinâmicas e a insistência em práticas de governança transparentes e inclusivas tornam-se imperativos na defesa de sistemas educacionais que considerem a educação um direito humano, e não um serviço ou produto mercadológico.

Surge, portanto, uma reinvenção do espaço político, forjando novos cenários de influência, decisão e ações políticas. No caso da Reduca, a reinvenção do espaço político certamente não emergiu em um vácuo, mas foi construída por meio dos esforços contínuos de organizações multilaterais que, desde os anos de 1990, promovem políticas educativas orientadas para o mercado e procuram inserir a competitividade como vetor do desenvolvimento econômico. O advento desses novos espaços políticos pode intensificar a opacidade dos processos de formulação das políticas, com questões pendentes sobre accountability e transparência, destacadas em estudos como os de Ball (2008) e Avelar (2021), por exemplo. Concorda-se com Mundy et al. (2016), os quais indicam que isso conduz a um aparente paradoxo em que a autonomia dos Estados nacionais é confrontada com a possibilidade de influenciar a definição e a estrutura das políticas.

Considerações finais: implicações da atuação da Reduca no contexto regional

Ao analisar as reformas educacionais contemporâneas na América Latina e no Caribe, torna-se patente que a Reduca atua como um suporte nas intersecções de fluxos econômicos e políticas educacionais em um contexto globalizado. Inspirada pelos preceitos de governança em um contexto regional (cf. Mittelman, 1996; Söderbaum, 2015), essa rede ilustra uma nova dinâmica coletiva, conectando as demandas das organizações multilaterais, os interesses do setor privado e as necessidades governamentais locais. A Reduca não é apenas um participante nos processos de acumulação; ela reflete os princípios de organizações multilaterais como a OCDE, o Banco Mundial e o BID, negociando as premissas de uma suposta crise educativa ao serviço das necessidades econômicas sob a aparência de justiça social. Neste estudo, foi identificada uma tendência à privatização da política educacional que, ao buscar melhoria de desempenho e eficiência, ameaça deslocar os valores democráticos, subvertendo a essência do processo educativo.

Como “rede de redes”, a Reduca transcende a tomada de decisões no nível nacional, exercendo influência transnacional e construindo pontes entre várias entidades. O seu trabalho é cumulativo, promovendo ações coletivas, sinergias estratégicas e um repertório partilhado que mobiliza quadros para ações no nível regional e local. Esse fenômeno baseia-se em comunidades epistêmicas que favorecem interpretações unificadas dos problemas sociais e promovem soluções políticas consideradas inovadoras (cf. Haas, 1992). Além disso, a força da Reduca manifesta-se não apenas em ideias e propostas educacionais, mas também como um agente ativo de políticas concretas, como a promoção de instrumentos de monitoramento e avaliações padronizadas no âmbito local. Assim, entende-se que redes regionais, como a Reduca, reforçam novas formas de governança e desempenham um papel central na elaboração de políticas educacionais nacionais.

Este estudo também observou a expansão das reformas educacionais em uma era de mudança global. Tal como Fenwick, Mangez e Ozga (2014), acredita-se que organizações globais e redes regionais, como a Reduca, são incentivadas a promover estratégias para o desenvolvimento econômico e respostas aos desafios sociais. Contudo, o poder, nessa configuração, é um meio permeável de interesses públicos e privados, evidenciado pelos embates na definição de políticas em uma sociedade cada vez mais fragmentada por lutas de classe e interesses divergentes.

A ascensão da Reduca e a sua configuração suscitam questionamentos sobre a equidade e a democracia na reforma educativa. O trabalho em rede retrata uma tentativa de evitar a coerção associada a entidades multilaterais e, simultaneamente, representar as diversas vozes da sociedade civil engajadas na luta pela democratização da política educativa. Todavia, a convergência de interesses entre organizações multilaterais, empresários e governos de turno sugere que a “rede de redes” pode ser vista como um dispositivo estratégico para a propagação da hegemonia neoliberal transnacional.

Embora a governança multinível não seja precursora de um enfraquecimento do Estado (Ball, 2008; Jessop, 1983), ela indica um reposicionamento, o que permite uma governança em rede mais intricada. Isso significa que, por um lado, o Estado nacional mantém o seu papel central nas decisões políticas e, por outro lado, os mecanismos de definição e consolidação da agenda política evidenciam um potencial conflito entre a esfera nacional e a global. Essas condições reformulam o papel dos Estados na governança educativa, criando uma tensão entre a autonomia nacional e as pressões de uma agenda externa.

São notórias as implicações da atuação da Reduca para a democracia no contexto da política educacional ao se considerar a possibilidade de sua influência facilitar a emergência de uma governança educacional que prioriza a lógica de mercado em detrimento dos objetivos sociais e democráticos da educação. Essas constatações ressaltam a necessidade de cautela e debates contínuos entre os diversos atores sociais, a fim de garantir que a educação na América Latina e no Caribe progrida de forma justa, equitativa e alinhada aos valores democráticos. Afinal, nas sociedades democráticas, quais seriam as repercussões das políticas educacionais quando estas são influenciadas pelos atores que falam mais alto?