1 Introdução

O objetivo deste artigo é apresentar uma leitura de 306 planos de ensino de disciplinas obrigatórias, vigentes no ano de 2013, de oito cursos de formação de professores de Geografia. Trata-se de parte de uma pesquisa mais ampla que teve o propósito de efetuar a leitura de propostas curriculares de cursos de formação de professores de Geografia no Brasil, na Espanha e em Portugal a partir da hipótese de que as propostas formativas dos cursos de licenciatura em Geografia encontram-se balizadas em concepções regulatórias, ou seja, visando prioritariamente ao controle burocrático (Shimizu, 2015).

Seis instituições que integram a pesquisa são brasileiras, uma é espanhola e outra portuguesa. Entre as instituições brasileiras, foram selecionados os cursos da Universidade Estadual Paulista (Unesp), Câmpus de Rio Claro e de Presidente Prudente (região Sudeste), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) (região Sul), da Universidade Federal de Goiás (UFG) (região Centro-oeste), da Universidade Federal de Roraima (região Norte) e da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) (região Nordeste). Quanto às duas universidades europeias, foram selecionadas a Universidade de Santiago de Compostela (USC, Espanha) e a Universidade do Minho (UMINHO, Portugal).

Além das duas instituições do estado de São Paulo, representantes da região Sudeste, optou-se por selecionar uma em cada diferente região do país (Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste), sendo cursos de universidades públicas (federais ou estaduais) regidas por leis semelhantes para o ensino superior.

Em 2012 estavam registrados, no contexto brasileiro, 51 Programas de Pós-Graduação em Geografia (PPGG), tanto em universidades públicas, como privadas. Os dados referentes às 47 universidades públicas que possuíam PPGG, em 2012, foram separados por região e observadas as referidas listagens disponíveis no Portal da CAPES, bem como as fichas de cada Programa, visando a obter a data de início do Mestrado e do Doutorado.

Após um primeiro levantamento para seleção das instituições, foi estabelecido um novo critério. As instituições deveriam possuir ao menos um Programa de Pós-Graduação e, assim, foi reduzido o universo pesquisado para o número de 47 cursos em unidades de ensino superior público. Com tais critérios foi, por exemplo, excluído um dos cursos de Geografia da Unesp, situado no Câmpus de Ourinhos.

O passo seguinte foi selecionar, nas quatro regiões, os Programas já consolidados que possuíam Doutorado e Mestrado, retirando aqueles que ainda estavam aguardando homologação e aqueles que ainda não haviam integralizado um triênio de existência. Tendo em vista que as universidades da região Norte só contavam com Programas de Pós-Graduação em Geografia em nível de Mestrado, mesmo assim optou-se por manter a inclusão de uma unidade nessa região, com vistas a poder elaborar uma leitura que integralizasse ao menos uma unidade em cada uma das cinco regiões do Brasil.

Considerando-se critério de escolha as instituições públicas distribuídas nas demais regiões do Brasil, além da Sudeste, e que possuíssem um Programa de Pós-Graduação já consolidado, com formação em níveis de Mestrado e Doutorado, foram selecionadas, nas quatro regiões, as seguintes universidades para esta pesquisa:

região Centro-Oeste: apenas a Universidade Federal de Goiás (UFG) atendia aos critérios preestabelecidos;

região Norte: todas as universidades só ofereciam Programa de Pós-Graduação em nível de Mestrado e, a princípio, por ser a pioneira da região na implantação de um Programa de Pós-Graduação em Geografia, foi selecionada a Universidade Federal do Pará (UFPA); entretanto a instituição não disponibilizava, no site institucional, as informações necessárias para a pesquisa e, mesmo depois de diversas tentativas de contato, não se obteve sucesso. Sendo assim, após consulta nos sites dos demais Programas, foi selecionada a Universidade Federal de Roraima (UFRR), pois era a única que disponibilizava o projeto político pedagógico (PPP) e os planos de ensino das disciplinas;

região Nordeste: a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) foi a selecionada, pois iniciou o Programa de Pós-Graduação em Geografia quase 10 anos antes das demais;

região Sul: a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) também foi selecionada a partir do mesmo critério, ou seja, implantou o Programa de Pós-Graduação em Geografia mais de dez anos antes das demais.

Além dos cursos das universidades supracitadas, conforme mencionado anteriormente, a Unesp aparece como a representante da região Sudeste, porém, nessa universidade, havia dois cursos de Graduação em Geografia que atendiam ao critério da existência de um PPGG consolidado, ou seja, no Câmpus de Rio Claro e no Câmpus de Presidente Prudente.

No contexto brasileiro, as seis universidades selecionadas oferecem duas opções aos ingressantes: licenciatura e bacharelado. No contexto europeu, a estrutura é parcialmente diferente, principalmente após o Processo de Bolonha, que desencadeou diversas mudanças no sistema de ensino e que, em 2010, teve uma de suas últimas etapas de implantação (Governo Da Espanha, 2006, 2007). Nesse sentido, a formação do professor de Geografia passou a ser realizada em uma etapa posterior à da graduação, ou seja, no Mestrado. Assim, foram analisados os dois cursos de Mestrado (USC e UMINHO), uma vez que é nesse nível que ocorre a formação pedagógica e a certificação profissional para a docência.

Dessa forma, foram analisados oito cursos de licenciatura em Geografia e dois cursos de Mestrado voltados ao ensino de Geografia, a partir de oito projetos político-pedagógicos, 10 estruturas curriculares e 306 planos de ensino das disciplinas obrigatórias dos cursos mencionados. O presente artigo divulga os resultados obtidos da análise de 306 planos de ensino, vigentes em 2013, das disciplinas obrigatórias dos cursos das oito instituições selecionadas.

2 Referenciais teóricos

A área de estudo que se dedica a investigar as origens e transformações de uma disciplina é denominada história das disciplinas escolares e, entre os autores que se dedicam ao estudo do tema, mencionamos Chervel (1991), Goodson (1990) e Capel (1981) como referências no campo.

Ao apresentar um estudo a respeito da história das disciplinas, Chervel (1991) destaca que estudos dessa natureza são fundamentais para identificação, classificação e organização das finalidades do ensino escolar. O autor constata que, até o final do século XIX, o termo disciplina escolar era totalmente relacionado à vigilância dos estabelecimentos, à repressão às más condutas e significava disciplinar a inteligência das crianças. Salienta que a história das disciplinas pode desempenhar um papel fundamental na história da educação e na história cultural, tendo em vista que, uma vez que as disciplinas estão intimamente relacionadas com as finalidades para as quais foram implantadas, elas podem ser consideradas o resultado da cultura na qual estão inseridas.

A importância de se conhecer as origens e transformações de uma disciplina está no fato de que isso pode contribuir para se entender os motivos que levaram à sua inserção no currículo escolar e, consequentemente, analisar a contribuição desse processo na consolidação das licenciaturas.

A partir de pesquisas realizadas por Rocha (1998) e Ribeiro (2011), foi possível constatar que vários episódios da história, ocorridos na Europa e, posteriormente, no Brasil, constroem uma trama que contribui para o entendimento do processo de consolidação e inserção da disciplina de Geografia nos currículos escolares.

Desde a inclusão da disciplina obrigatória de Geografia no Colégio Pedro II (1837), até a criação do primeiro curso de formação de professores de Geografia da Universidade de São Paulo (USP) (1934), houve quase um século de ensino de Geografia sem docentes com formação na área geográfica, e esse período passou a ser conhecido como a pré-história da Geografia no Brasil.

No caso específico do Brasil, houve uma forte influência do modelo francês na trajetória da disciplina de Geografia e na realidade escolar, conforme destacam Ribeiro (2011) e Rocha (1998). O que se constata nas bibliografias é que essa forte influência francesa que ocorria nas escolas por conta das opções políticas historicamente assumidas no país intensificou-se a partir da criação do primeiro curso de formação de professores de Geografia da USP, que contou com a contribuição dos franceses Pierre Deffontaines (1894-1978), Pierre Monbeig (1908-1987) e Emmanuel De Martonne (1873-1955).

Desde a década de 1930, quando foi criado o curso de Geografia da USP, até o final da década de 1960, prevaleceu nas escolas a chamada Geografia Tradicional. Durante esse período, conforme salienta Cassab (2009), a década de 1950 foi o ponto de partida para novas mudanças na ciência geográfica, mas isso não significa que a Geografia Tradicional tenha deixado de existir após essa data, ou seja, em 1966, com o lançamento, no Brasil, do livro Geografia do Subdesenvolvimento, de autoria de Yves Lacoste, a Geografia Tradicional começa a enfraquecer e as teorias da Geografia Crítica começam a ecoar em todo o país.

Nesse contexto, muitos autores consideram as obras A Geografia – isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra (1977) e Por uma Geografia Nova: da crítica da Geografia a uma Geografia Crítica (1978), respectivamente de autoria de Yves Lacoste e Milton Santos, como marcos nesse movimento de renovação e rupturas na Geografia.

Com relação ao foco desse artigo, foram analisadas as estruturas curriculares e os programas de ensino de diferentes instituições na perspectiva de que tais documentos representam um aspecto fundamental da cultura escolar. Os documentos foram tomados como objeto cultural na medida em que participam da produção, circulação e apropriação da cultura mais ampla (Chartier, 1990). Nesse sentido, o currículo foi entendido como dimensões das culturas escolares, como apontam Chervel (1991) e Goodson (2008, 2007 e 1995).

No que diz respeito ao contexto das políticas públicas para a formação de professores de Geografia, um aspecto a ser considerado tem relação com a análise dos diversos períodos históricos que nortearam as prescrições legais de formação e certificação para os profissionais da educação. Observa-se que as mudanças que ocorreram quase sempre alternaram entre dois modelos de formação, como o “modelo dos conteúdos culturais-cognitivos” e o “modelo pedagógico-didático” (Saviani, 2009).

Os estudos de Saviani (2009) apontam que, em determinados momentos, tentou-se articular esses dois modelos, mesmo que timidamente, nas legislações; contudo o que se percebe é que, na prática, a implantação ou a formalização dessas mudanças sempre valorizou um modelo em detrimento de outro e, na maioria das vezes, essa valorização sempre esteve atrelada ao modelo dos conteúdos culturais-cognitivos. Como aponta o autor, para o modelo dos conteúdos culturais-cognitivos, “a formação do professor se esgota na cultura geral e no domínio específico dos conteúdos da área de conhecimento correspondente à disciplina que irá lecionar” (Saviani, 2009, p. 148-149).

Com um estudo a respeito da temática das políticas de formação de professores no Brasil, seguindo caminhos metodológicos distintos, Freitas (2002) apresenta algumas aproximações com as de Saviani ao apontar, por exemplo, críticas ao pensamento tecnicista hegemônico no campo da educação nas décadas de 1960 e 1970. Freitas (2002) observa, contudo, que suas hipóteses parecem ser confirmadas diante das atuais políticas, ao constatar significativa expansão do ensino superior privado como mecanismo de intensificação/massificação da formação de professores de caráter técnico-profissional, instrumental, atrelado à ampliação da adoção de formas de avaliação institucionais, objetivando a regulação e o controle do trabalho dos professores.

Além disso, Freitas (2002) verifica um movimento que busca gradativamente retirar a formação de professores da formação científica e acadêmica própria do campo da educação, localizando-a em um novo “campo” de conhecimento: da “epistemologia da prática”, no campo das práticas educativas ou da práxis (Freitas, 2002, p. 147). A autora registra a ocorrência em outras localidades e apresenta, como exemplo, problemas semelhantes registrados na Inglaterra e no País de Gales:

Esta afirmação se refere ao movimento observado em alguns desses países, de deslocar o treinamento dos professores para as escolas (a exemplo dos Parâmetros em Ação, da Rede de Formadores, em nosso país), correndo o risco de limitar o âmbito no qual os alunos desenvolvem perspectivas mais amplas e críticas sobre a educação e igualmente de incentivarem-se formas restritas, ao invés de ampliadas, do exercício profissional [...]

(Freitas, 2002, p. 147).

A desvalorização do modelo pedagógico-didático da formação de professores também se constitui em um problema não resolvido na Espanha e em Portugal, conforme destacam as autoras Muñoz (1997) e Alarcão et al. (1997), indicando que a opinião dos pesquisadores brasileiros e europeus é unânime quanto à preocupação com o aspecto pedagógico-didático, no que concerne à necessidade de integração dos conhecimentos, reconhecida como fundamental para a formação de professores.

Porém, mesmo reconhecendo a necessidade de integração dos dois modelos, o dilema está em como promover a articulação, no caso da formação de professores, dessas dimensões, com vistas a uma formação com qualidade, pois conforme destacam Alarcão et al. (1997), a competência do professor não se constrói por justaposição, mas por integração entre o saber académico, o saber prático e o saber transversal (Alarcão et al., 1997, p. 9).

Nesse aspecto, torna-se primordial destacar o que Cunha (2006) apresenta em suas pesquisas sobre inovações curriculares, ou seja, que mesmo se confirmando a necessidade de articulação entre teoria e prática, nos currículos a teoria sempre precede a prática e assume uma condição superior sobre essa.

As legislações também preveem, mesmo que timidamente, a inserção da pesquisa na formação de professores, e, entre os estudiosos dessa área, tanto nacionais como internacionais, é consenso o importante papel da pesquisa no ensino, como forma de o professor produzir conhecimento, com o consequente aprimoramento de sua prática e desenvolvimento profissional.

Paoli (1988), Cunha (1996; 2013), Tardif (2005) e Severino (2008) são contundentes ao discorrerem sobre esse tema em artigos de épocas distintas, destacando que a indissociabilidade entre ensino e pesquisa deve ser o critério básico para o reconhecimento do status universitário e, portanto, deve orientar a estrutura e a organização das instituições educacionais de nível superior. Os autores focam seus argumentos no ensino com pesquisa e não no ensino para pesquisa, ou seja, Paoli (1988) destaca que o ensino com pesquisa é uma alternativa para formar pessoas com discernimento, com a percepção aguçada para lidar com o conhecimento e com a experiência de ter vivenciado alguns processos básicos contidos no seu modo de produção.

No que concerne à formação de professores de Geografia, é conveniente destacar que, inicialmente, os conhecimentos geográficos foram considerados de suma importância para a construção da nacionalidade, tendo a disciplina permanecido, historicamente, nos currículos escolares, com o objetivo de promover a cidadania e, sobretudo, disseminar o patriotismo. Além disso, possui uma característica que a distingue das outras disciplinas, ou seja, antes de se consolidar como área de ensino ou pesquisa em nível superior, ela já era disciplina obrigatória nos currículos do ensino primário e secundário, ou seja, a geografia ensinada nas escolas era de responsabilidade de professores que não possuíam formação na área.

Segundo Goodson (1990), a Geografia se tornou uma disciplina por meio de um processo prolongado, doloroso e ferozmente contestado. Além disso, a sua história se desenvolveu na ordem inversa:

A história não é uma história da tradução de uma disciplina acadêmica, planejada por grupos (“dominantes”) de acadêmicos nas universidades, para uma versão pedagógica, a ser usada como uma matéria escolar. Em vez disso, a história desenvolve-se em ordem inversa e pode ser vista como um esforço por parte de grupos de baixo status situados no nível da escola para progressivamente se apoderar de áreas no interior do setor universitário

(Goodson, 1990, p. 249).

Uma das dificuldades na formação inicial de professores de Geografia é o distanciamento existente entre a Geografia das universidades e a Geografia das escolas, e isso resulta em sérias implicações para as práticas docentes, uma vez que falta ao futuro professor embasamento que sustente a sua prática em sala de aula. Segundo Cavalcanti (2006), os avanços da Geografia científica são importantes referências para a construção da Geografia escolar, mas são insuficientes para a formação do professor.

Sob a perspectiva de Gonçalves (2011), a emergência das práticas escolares nas pesquisas nos permite reimaginar caminhos de pesquisa em Geografia Escolar, uma vez que não se pode mais enxergar o professor de educação básica sem seu espaço na pesquisa e sem a pesquisa como prática cotidiana necessária (Gonçalves, 2011, p. 13).

Para Lestegás (2002), uma das alternativas para superar esse distanciamento é entender que a geografia escolar não é mera tradução da geografia científica, ou seja:

Aceptar que la geografía escolar no es la traducción simplificada de una geografía científica, sino una creación particular y original de la escuela que responde a las finalidades sociales que le son propias, es una de las condiciones básicas que pueden posibilitar una didáctica renovada de la geografía al servicio de la problematización del conocimiento y de la construcción de aprendizajes significativos, funcionales y, en suma, útiles por parte de los alumnos

(Lestegás, 2002, p. 184).

Outro desafio da Geografia, tanto a considerada ciência de referência quanto a escolar, diz respeito à interdisciplinaridade. Em ambos os casos, as práticas de pesquisa e de ensino ainda se realizam, sobretudo, de maneira compartimentada. Os campos de ensino e de produção de conhecimento acadêmico da Geografia dialogam, em grande parte, de forma isolada; seus objetos de estudo ou de ensino, em geral, estabelecem poucas interlocuções com os campos de conhecimento com os quais podem estar imbricados, ou conectados.

De maneira geral, é possível constatar que, pontualmente, algumas instituições conseguem trabalhar a interdisciplinaridade, mas quase sempre de maneira tímida, pois tal tarefa demanda tempo e envolvimento dos docentes, dos alunos e da própria instituição.

No caso da interdisciplinaridade, ocorre a valorização de um grupo de disciplinas que se inter-relacionam e cujo nível de relações pode ir desde o estabelecimento de processos de comunicação entre si até à integração de conteúdos e conceitos fundamentais que proporcionem uma visão global das situações (influenciada pelos “olhares” das diferentes disciplinas de base)

(Leite, 2012, p. 88).

Pontuschka et al. (2009) reafirmam a importância da disciplinaridade para promover a interdisciplinaridade, pois acreditam que:

[...] somente quem domina o conhecimento parcelar de determinada ciência, a qual abraçou como profissional, seja para lidar com o ensino, seja para lidar com a pesquisa ou a ação social, pode embrenhar-se num trabalho que tenha por meta resolver problemas teóricos e práticos da escola ou de outros organismos da sociedade

(Pontuschka et al. 2009, p. 144).

Entretanto, essas autoras destacam que a Geografia, devido às suas múltiplas dimensões como área de conhecimento, possui grandes possibilidades para inserir a interdisciplinaridade no ensino universitário e a transversalidade no ensino básico, podendo contribuir, por exemplo, com temas relacionados à pluralidade cultural, como os referentes ao meio ambiente, à saúde, linguagens e temas relacionados à paisagem ou aos espaços locais no planejamento das escolas.

Para Silva (2008), contudo, assumir essa atitude interdisciplinar é o grande entrave que ocorre na universidade, onde prevalecem as vaidades intelectuais, narcisismos, interesses políticos, ostracismos e dificuldades materiais ou psicológicas de todo tipo (Silva, 2008, p. 222). Na opinião do autor, portanto, mais que romper com uma dispersão de conteúdo, é importante romper com a dispersão/isolamento entre os indivíduos (Silva, 2008, p. 223).

E é nesse contexto que este artigo faz uma análise dos conteúdos programáticos e das referências bibliográficas das disciplinas obrigatórias dos cursos selecionados com o intuito de buscar evidências de que, no contexto curricular, ocorrem correlações entre o tratamento específico da ciência de referência com os da Geografia escolar: É possível observar, nos programas de ensino das disciplinas obrigatórias dos cursos, elementos que remetam à relação com a Geografia escolar? É possível também observar elementos que remetam aos aspectos referentes à relação com a formação para a docência?

Para o estudo dos documentos, a interdisciplinaridade, a relação ensino e pesquisa (no sentido do ensino com pesquisa), a fundamentação teórico-metodológica relacionada à articulação teoria-prática e a busca de inovação foram os parâmetros considerados para a avaliação dos cursos. Buscou-se a identificação de indícios com a presença de tais elementos utilizando-se a análise de conteúdo.

3 Análise dos dados

Tendo em vista a natureza dos dados, optou-se por uma pesquisa qualitativa, segundo Bogdan e Biklen (1999) e André e Ludke (1986), utilizando-se de análise documental e de conteúdo. A análise de conteúdo teve como base, sobretudo, as contribuições de Bardin (2009) e contou com o auxílio do software NVivo®1.

Partindo-se desses referenciais teóricos e dos critérios de seleção das instituições, foram definidas as universidades cujos cursos seriam objeto da pesquisa, e das quais seriam recolhidos os documentos que integrariam o corpus da investigação. Como apontado anteriormente, os documentos foram compilados em 2013.

No que concerne às instituições europeias, com itinerários de formação para a docência diferentes do contexto brasileiro, como já apontado, diferentes documentos integraram a investigação. No caso da USC, a trajetória para formação compreende a licenciatura em Xeografia e Ordenación del Territorio (4 anos) e o Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria (2 anos). Já na UMINHO, a trajetória para formação é a licenciatura em Geografia e Planeamento (3 anos) e o Mestrado em Ensino de História e Geografia (2 anos).

Considerando os 306 planos das disciplinas obrigatórias dos cursos selecionados, os documentos, transformados em dados, foram inseridos em planilhas que alimentaram o software NVivo®, com vistas a elaborar as informações apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1 Totais de disciplinas obrigatórias oferecidas nos cursos analisados.

| PAÍS | IES | NÚMERO DE DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS |

|---|---|---|

| Brasil | Unesp/RC | 36 |

| Unesp/PP | 34 | |

| UFSC | 35 | |

| UFG | 33 | |

| UFRR | 43 | |

| UFPE | 35 | |

| Espanha | USC | 33 |

| 13 | ||

| Portugal | UMINHO | 32 |

| 12 | ||

| TOTAL DE DISCIPLINAS | 306 | |

Fonte: Organizada por Shimizu (2015)

No site da UFRR, das 43 disciplinas, somente não estavam disponíveis os planos de ensino de Antropologia Cultural, Introdução à Estatística e de Língua Estrangeira (I e II), pois estas últimas dependem da opção feita pelos alunos entre inglês, francês ou espanhol. No caso da UFPE, houve necessidade de contato com a Coordenação do Curso, para obtenção das informações, porém foram disponibilizadas apenas as ementas das disciplinas, sem as bibliografias recomendadas. No caso da UFSC, somente não estavam disponíveis no site os planos de ensino das disciplinas Estágio Curricular Supervisionado de Licenciatura em Geografia I e II. Nas demais instituições, todas as informações estavam disponíveis.

Segundo Bardin (2009), a pré-análise pode utilizar-se ou não do computador e, tendo em vista o volume de dados dessa pesquisa e a necessidade de cruzamento das informações, para posterior análise embasada no referencial teórico. Como apontado anteriormente, optou-se pela utilização do software NVivo®.

Com base nas palavras de Teixeira (2010), antes de começar a utilizar o software é necessário ter em mente que nenhum software faz mágica e não há resultados sem trabalho. As operações até podem ser automatizadas, mas dependem, prioritariamente, da abordagem teórico-metodológica; de como foi organizado o material empírico e do tipo de resultado (Teixeira, 2010, p. 4).

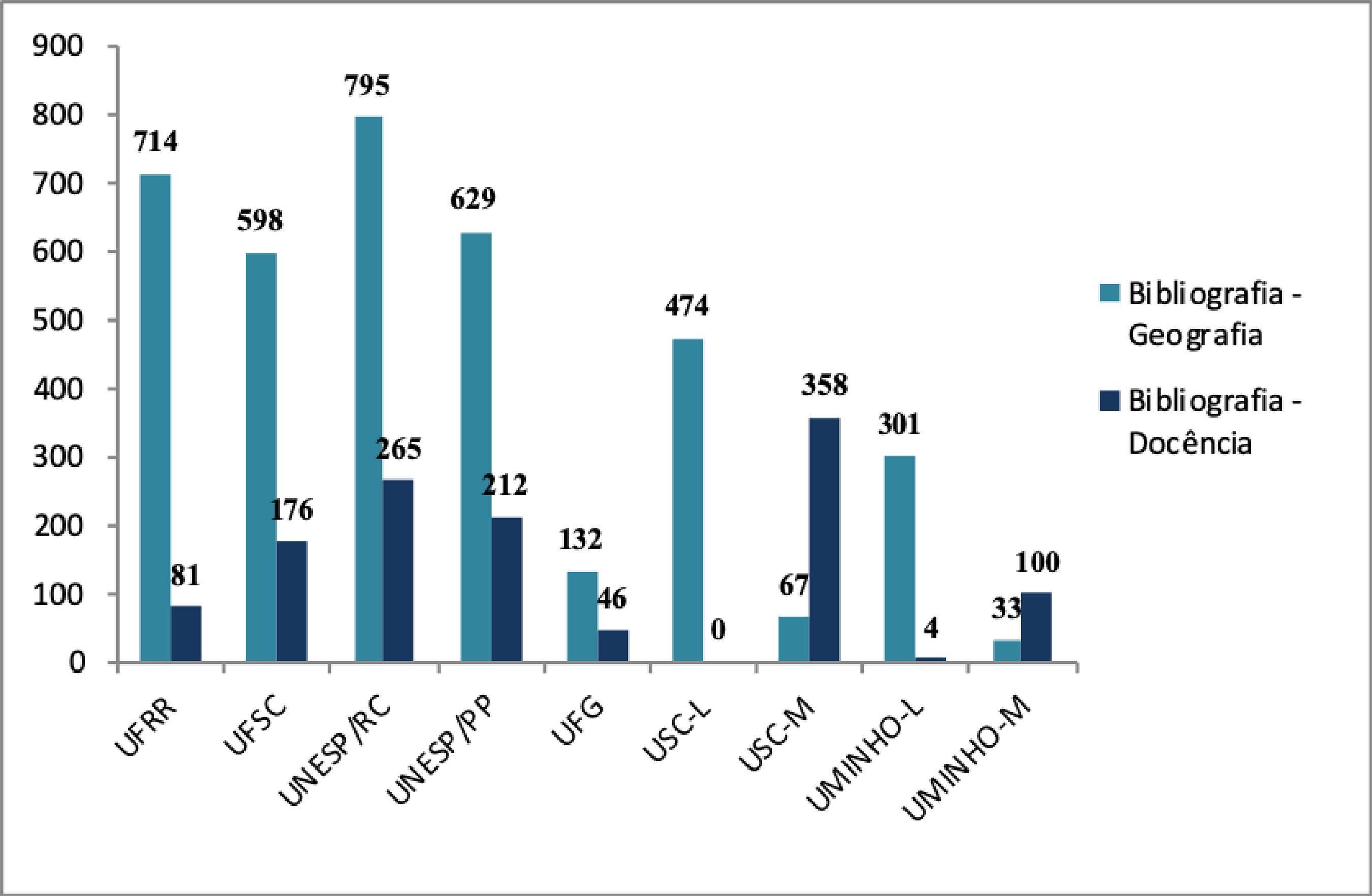

Foram computadas as bibliografias de todos os planos de ensino, totalizando 4.987 indicações bibliográficas, distribuídas nos planos de ensino das instituições, segundo o conteúdo (específico para a Geografia ou para a Docência), vigentes em 2013.

Os valores representados no Gráfico 1 evidenciam que, com exceção da USC e da UMINHO, a formação de professores de Geografia apresenta uma grande disparidade entre os conteúdos estudados, prevalecendo a valorização dos conhecimentos relativos aos conteúdos específicos da Geografia, vista na perspectiva de ciência de referência.

Fonte: Planos de Ensino das Disciplinas. Elaborado por Shimizu (2015)

Gráfico 1 Número de referências bibliográficas indicadas nos planos de ensino das disciplinas, segundo o conteúdo (específico para a geografia ou para a docência), a partir das informações disponíveis no ano de 2013.

No caso das disciplinas de conteúdo específico para docência, 28 delas indicam 100% do conteúdo voltado a essa área. Entre as demais disciplinas, percebe-se articulação entre a ciência de referência e os conteúdos específicos para ensino/docência, no caso das disciplinas das áreas de Psicologia da Educação, Cartografia Escolar, Educação Ambiental, Estágios Supervisionados e Práticas de Ensino.

É possível constatar que em todas as disciplinas voltadas aos conteúdos específicos da docência, as indicações bibliográficas referentes a esse tema variam de 10,19% (UFRR) a 25,84% (UFG). É conveniente lembrar que as licenciaturas da USC e da UMINHO são voltadas exclusivamente à formação do geógrafo, e os Mestrados da USC e da UMINHO são cursos referentes especificamente à formação de professores de História e Geografia, o que justifica a bibliografia voltada quase em sua totalidade às respectivas áreas do conhecimento do campo da educação.

Também foi possível analisar que somente 18 disciplinas de conteúdo específico da Geografia indicavam referências bibliográficas de conteúdos específicos da docência/ensino. O que merece ser destacado é que, apesar de o curso de licenciatura da UMINHO trazer, em sua estrutura, exclusivamente conteúdos específicos da Geografia, mesmo assim, ainda há, na bibliografia recomendada, quatro obras relacionadas ao ensino/docência.

Com o auxílio do software NVivo® foi possível identificar, dentre as 4.987 indicações bibliográficas, quais autores permearam a maioria das disciplinas. Lembrando que a UFPE não disponibilizou as bibliografias das disciplinas, contudo, com os dados das sete demais universidades, constatou-se que os autores Milton Santos e Yves Lacoste só não foram indicados como referência nas disciplinas da UMINHO. Conforme a Tabela 2, na sequência, do total de indicações bibliográficas, 25 correspondem às obras de Yves Lacoste, distribuídas em 20 disciplinas, e 97 às de Milton Santos, distribuídas em 35 disciplinas, conforme mencionado no referencial teórico sobre a história da disciplina Geografia.

Tabela 2 Distribuição das citações de Milton Santos e Yves Lacoste nas disciplinas analisadas.

| Instituição | Milton Santos | Yves Lacoste | ||

|---|---|---|---|---|

| Número de disciplinas | Número de indicações | Número de disciplinas | Número de indicações | |

| UFRR | 10 | 18 | 5 | 7 |

| UFSC | 5 | 17 | 2 | 2 |

| Unesp/RC | 9 | 29 | 7 | 9 |

| Unesp/PP | 9 | 28 | 4 | 5 |

| UFG | 1 | 4 | 1 | 1 |

| USC | 1 | 1 | 1 | 1 |

| TOTAL | 35 | 97 | 20 | 25 |

Fonte:Shimizu (2015)

Elaborou-se, também, uma planilha contendo o ano da publicação mais antiga e o ano da publicação mais recente de cada uma das disciplinas. No que se refere às bibliografias mais antigas, foi possível observar que as publicações mais antigas eram datadas de 1846 a 1938, pois se tratavam de obras clássicas de referência das disciplinas. No entanto, quanto às bibliografias mais recentes de cada disciplina, foi possível identificar na UFSC e na UNESP/RC, por exemplo, que, do total de disciplinas, em dez e 11 delas, respectivamente, as bibliografias mais recentes datavam de anos anteriores a 1999. (Tabela 3).

Tabela 3 Quantidade de publicações indicadas nas bibliografias das disciplinas analisadas, segundo o ano das mais recentes.

| UNIVERSIDADES | Anterior a 1999 | 2000-2003 | 2004-2008 | 2009-2013 | Disciplinas sem Bibliografia | Ano de publicação da bibliografia mais recente | TOTAL |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| UFG | 1 | 12 | 16 | 4 | 0 | 2011 | 33 |

| UFSC | 10 | 6 | 17 | 0 | 2 | 2006 | 35 |

| UMINHO | 5 | 5 | 11 | 22 | 1 | 2013 | 44 |

| UNESP/PP | 1 | 8 | 10 | 15 | 0 | 2013 | 34 |

| UNESP/RC | 11 | 6 | 12 | 7 | 0 | 2012 | 36 |

| USC | 0 | 5 | 17 | 21 | 3 | 2012 | 46 |

| UFRR | 5 | 9 | 25 | 0 | 4 | 2008 | 43 |

| TOTAL | 33 | 51 | 108 | 69 | 10 | - | 271 |

Fonte:Planos de ensino das disciplinas. Elaborada por Shimizu (2015)

De maneira geral, predominam nos planos de ensino bibliografias datadas do período entre 2004 e 2008, e há um equilíbrio entre as bibliografias dos períodos 2000 a 2003 e 2009 a 2013. Também é possível perceber que a bibliografia mais recente de todas as disciplinas de cada universidade refere-se aos anos de 2006 (UFSC) a 2013 (UMINHO e Unesp/PP).

Diante do exposto, fica evidente que, dos 271 planos de ensino analisados, 192 tiveram suas bibliografias atualizadas até 2008, o que representa 70,85% do total, enquanto apenas 69 apresentam bibliografias a partir de 2009, ou seja, 25,46%.

Quanto aos conteúdos programáticos constantes nos planos de ensino das 306 disciplinas, ficou evidente que não ocorre a interação entre as diversas áreas do conhecimento, ou seja, a quase totalidade dos conteúdos está voltada especificamente à área da própria disciplina, em consonância com Pezzato (2012) quando afirma que os conteúdos pedagógicos são atribuídos às disciplinas de conteúdo específico sem articulação com as dos conteúdos da ciência de referência (Pezzato, 2012). Além disso, é possível encontrar os mesmos conteúdos repetidos em mais de uma disciplina. Contudo, é possível identificar a interdisciplinaridade em apenas dois casos específicos:

Geografia Regional: as disciplinas ligadas aos conteúdos das “Geografias Regionais” (Geografia do Brasil, da USC [Espanha], da UFPE, do Nordeste brasileiro, da UFSC, da região Sul do Brasil, entre outras) são as que se destacam por promover a interdisciplinaridade, pois elas estão presentes em todos os cursos e abordam aspectos físicos e humanos, como, por exemplo, temas relacionados às áreas de geomorfologia, climatologia, população, indústria, comércio, economia, recursos naturais, política, urbanização, etc. E, a esse respeito, Cassab (2009) citou que Delgado de Carvalho recuperou na introdução de seu livro, publicado em 1943, que: mais do que em qualquer parte do programa, será na Geografia Regional do Brasil, que o mestre encontrará as situações mais sugestivas para a imaginação dos jovens e mais empolgantes para o seu coração (Carvalho, 1943, apudCassab, 2009, p. 10);

Educação Ambiental: as disciplinas ligadas aos conteúdos ambientais (Educação Ambiental, Gestão Ambiental, Análise Ambiental etc.), embora não façam parte da estrutura curricular de todos os cursos em questão, também apresentam como principais temas abordados a interdisciplinaridade e a transversalidade da disciplina, procurando trabalhar aspectos da inserção da Geografia em equipes multidisciplinares.

Embora seja consenso entre as universidades que o ensino não deva ocorrer dissociado da pesquisa, no Brasil, o que se notou é que, em grande parte, não há referência explícita a respeito ou alguma estrutura curricular orientada para a articulação da pesquisa no processo de formação inicial para a docência.

Nesse sentido, UFSC, UFPE e UFG possuem a disciplina obrigatória Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), em um ou dois semestres, com o objetivo de dar um enfoque mais investigativo ao curso. A UFSC e a UFPE incluem a defesa da monografia e a UFG deixa a critério do aluno se a conclusão da pesquisa será mediante apresentação na forma de artigo científico submetido à publicação ou através de monografia acadêmica com defesa. De qualquer maneira, nas três instituições, é exigido o envolvimento do aluno com a pesquisa.

A UFRR, a Unesp/RC e a Unesp/PP só têm o TCC ou a Monografia como requisito para conclusão da modalidade Bacharelado.

Embora as convenções realizadas como parte das atividades da Reforma Universitária na Europa já apresentassem discussões relativas ao tema ensino superior-pesquisa, as universidades europeias não mencionam esse aspecto nos documentos, pois isso não faz parte do modelo sugerido para apresentação de propostas de criação de cursos. O que se verifica ao longo de ambos os textos é que há preocupação com a articulação teoria-prática, refletida nas atividades práticas, e o processo de avaliação dos cursos, com vistas à qualidade do ensino. Tanto na estrutura da USC como na da UMINHO constam trabalhos finais, mas isso já é uma demanda de cursos de pós-graduação, de maneira geral.

Além das disciplinas voltadas aos TCC, constata-se também o incentivo a uma postura investigativa, através da exigência, ao final do curso, da redação de um projeto de investigação ou de um artigo, nas disciplinas Estágio Profissional e Avaliação e Concepção dos Materiais Didáticos (UMINHO); História Econômica do Brasil; Economia e Território; Formação Territorial do Brasil (Unesp/RC); Biogeografia (Unesp/PP); Instrumentos de Ordenación Territorial e Ambiental (USC-Licenciatura); e Innovación Docente e Iniciación á Investigación Educativa en Ciencias Sociais e Humanidades (USC-Máster), que, em alguns casos, justificam a realização da pesquisa como forma de resgatar, analisar e compreender os conteúdos desenvolvidos no curso.

A articulação entre teoria e prática também é mencionada nos conteúdos programáticos de algumas disciplinas, mas, da mesma forma, não está explicitado nos planos de ensino como isso ocorre, com exceção da disciplina Metodologia do Ensino de Geografia (UFSC), que menciona a realização de um trabalho de campo em conjunto com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental como forma de aplicação dos conhecimentos teóricos na prática, e da disciplina Prática de Ensino de Geografia IV (Unesp/PP), que prevê em seu plano de ensino a organização e participação dos alunos em evento sobre Prática de Ensino.

De maneira geral, a análise das ementas também não permitiu identificar os elementos voltados às práticas docentes propriamente ditas. Conforme apontado no referencial teórico, para Khaoule e Souza (2013), esse distanciamento implicará em prejuízo aos alunos que, quando em contato com a realidade escolar, terão dificuldades de ensinar o que aprenderam na matriz curricular do curso e, para Lestegás (2002), uma alternativa para superar esse distanciamento é aceitar que a geografia escolar não é mera tradução da geografia científica.

4 Considerações finais

Um curso de quatro instituições federais brasileiras (UFG, UFRR, UFPE, UFSC), dois cursos de uma instituição estadual do sudeste do Brasil (Unesp Câmpus de Rio Claro e de Presidente Prudente) e dois cursos de duas universidades estrangeiras (USC da Espanha e UMINHO de Portugal) possibilitaram traçar uma leitura da cultura dos cursos de formação de professores de Geografia de instituições de ensino superior públicas.

Os documentos dos oito cursos foram tomados como objeto cultural e, assim, o currículo foi tratado como uma dimensão significativa da composição da cultura dos itinerários de formação profissional. Nesse sentido, os documentos que compõem o corpus da pesquisa são registros materiais da produção, circulação e apropriação da cultura que permeiam cada uma das propostas de formação de professores de geografia.

A análise efetuada nos 306 planos de ensino das disciplinas obrigatórias e demais documentos institucionais, como os projetos político-pedagógicos e memorandos institucionais, indicou certo distanciamento entre o que as pesquisas da área apontam como diretrizes de qualidade dos cursos de formação de professores.

Como apontado anteriormente, as diretrizes adotadas para traçar parâmetros de análise seguiram autores que têm estudado o campo da educação e do ensino. Para discutir a importância da articulação entre teoria e prática e a relevância do ensino com pesquisa destacamos os seguintes autores: Khaoule e Souza (2013), Lestegás (2002), Cassab (2009), Paoli (1988), Cunha (1996; 2013), Tardif (2005), Severino (2008), Gonçalves (2011), Munõz (1997). No que se refere à importância da conexão entre conteúdos específicos e didático-pedagógicos, apontamos: Alarcão et al. (1997) e Munõz (1997), entre outros.

Nos documentos foram buscados sinais, vestígios de trabalhos ou projetos na perspectiva da interdisciplinaridade ou da inovação. Para tal tema foram consultadas as seguintes referências: Cunha (1996), Cavalcanti (2006), Pontuschka et al. (2009), entre outros.

Na leitura dos documentos, ficou evidente a dicotomia entre os conteúdos específicos da Geografia e os conteúdos específicos da docência com o prevalecimento da formação de professores de Geografia a partir dos conhecimentos específicos de Geografia.

Em geral, os cursos se desenvolvem nas diferentes instituições a partir de um tronco comum, com planos de ensino comuns, de disciplinas comuns, de uma estrutura comum ao bacharelado. Tanto que a formação na USC e na UMINHO é primeiramente técnica e a licenciatura fica caracterizada como uma especialização profissional. Dessa forma, no geral, fica bem restrita a formação voltada à atuação na docência. Apesar das raras iniciativas, ainda falta priorizar a formação do professor voltada à Geografia escolar, ou seja, no caso das instituições brasileiras, as disciplinas relacionadas com a docência necessitam de um eixo norteador para as futuras práticas.

Tanto nas instituições brasileiras, como nas europeias, com raras e pontuais exceções, a interdisciplinaridade é outro aspecto praticamente inexistente e continua sendo o grande desafio para os cursos em questão. Não se observa, nos documentos analisados, relação entre as disciplinas, sejam elas teóricas/práticas ou específicas/pedagógicas, geralmente, apresentadas de maneira isolada e sem conexão para os alunos durante o curso. Foi possível identificar indícios de tímida interdisciplinaridade nos casos específicos da disciplina de Geografia Regional, presente em todos os cursos e que aborda aspectos físicos e humanos, e da disciplina de Educação Ambiental, que, embora não faça parte da estrutura curricular de todos os cursos em questão, também possui como principais temas abordados a interdisciplinaridade e a transversalidade da disciplina.

A partir das implicações do Tratado de Bolonha, na Europa, onde a formação ocorre em dois momentos distintos – primeiro, em nível de graduação, que está direcionada a atender as exigências do mercado de trabalho, e segundo, que a formação didático-pedagógica direcionada à formação para docência só ocorre em nível de Pós-Graduação –, torna-se praticamente inexistente a articulação entre os conteúdos básicos e os pedagógicos. Mesmo nestas instituições, ficou evidente a falta de articulação entre a formação do conteúdo específico com o do profissional da educação.

É importante registrar a existência de diferenças culturais entre as instituições, tanto entre as localizadas no espaço nacional quanto as europeias. As localizadas no continente europeu passaram por reformas estruturais decorrentes do Tratado de Bolonha, firmado em 1999, com o intuito de unificar o sistema de ensino superior em todo o bloco europeu, concretizando o chamado Espaço Europeu de Ensino Superior. As diferenças culturais entre as diversas instituições não permitem comparações simplistas entre as mesmas.

Percebeu-se também que, apesar de raras exceções, as disciplinas voltadas aos conteúdos específicos da Geografia indicam apenas bibliografias relacionadas aos conteúdos específicos, assim como as disciplinas voltadas aos conteúdos específicos da docência/ensino recomendam também bibliografias voltadas a essa área, o que vem a reiterar a falta de articulação entre as disciplinas de formação geográfica e as disciplinas de formação pedagógica. Além disso, nos planos de ensino, também foram observados casos de ementas vagas, sobreposição de conteúdos em disciplinas diferentes, além da falta de atualização das bibliografias indicadas.

Somente a UFPE não disponibilizou as bibliografias indicadas nos planos de ensino e, dos 271 planos analisados, 192 tiveram suas bibliografias atualizadas até o ano de 2008, enquanto apenas 69 apresentaram bibliografias com data posterior a 2009. Observou-se a predominância de bibliografias datadas de 2004 a 2008, com equilíbrio entre as bibliografias dos períodos 2000 a 2003 e 2009 a 2013.

Também foi possível identificar nas 4.987 indicações bibliográficas que, entre os autores que permearam a maioria das disciplinas, Milton Santos e Yves Lacoste só não foram indicados como referência nas disciplinas da UMINHO; do total de indicações bibliográficas, 25 correspondem às obras de Yves Lacoste, distribuídas em 20 disciplinas, e 97 às de Milton Santos, distribuídas em 35 disciplinas, endossando o que o referencial teórico havia apontado.

Da mesma forma, a inserção da pesquisa ainda aparece de maneira tímida nesses cursos de formação de professores e, geralmente, caminha dissociada do ensino. Das universidades analisadas, somente a UFG, a UFSC e a UFPE possuem a disciplina TCC como obrigatória, em um ou dois semestres, demonstrando o interesse em articular ensino e pesquisa na formação inicial. A ausência do TCC na maior parte dos cursos demonstra a desvalorização da pesquisa como forma de compreender os conteúdos desenvolvidos nas licenciaturas e o descompasso existente entre o avanço tecnológico e a sua incorporação nas estruturas curriculares.

A articulação entre teoria e prática apresenta-se como iniciativa isolada nas disciplinas Metodologia do Ensino de Geografia (UFSC) e Prática de Ensino de Geografia IV (Unesp/PP), destacando-se na busca por apoiar as práticas de ensino dentro da universidade e nas escolas de ensino fundamental e médio, realizada em instituições de ensino das redes privadas e, sobretudo, nas redes públicas (municipais, estaduais e federais). Em grande parte, a relação entre as teorias e as práticas de ensino e o sentido da docência na vivência do cotidiano escolar fica a cargo de disciplinas ou componentes curriculares determinados exclusivamente para a operacionalização dos estágios supervisionados obrigatórios.

Foi possível observar que a articulação entre os conteúdos específicos e didático-pedagógicos, entre a teoria e a prática, entre o ensino e a pesquisa (no que se refere especialmente no ensino com pesquisa), são as principais demandas para a formação de professores, contudo, a necessidade de articulação entre disciplinas e campos de conhecimento distintos, a importância do ensino com pesquisa, a relevância do trabalho com a interdisciplinaridade e a busca de inovação para superar obstáculos cotidianos continua sendo o grande entrave para tal empreendimento.

Mesmo que timidamente, algumas iniciativas de aperfeiçoamento dos processos de formação foram identificadas no estudo que se apresenta. Espera-se, nesse sentido, que novos trabalhos surjam com o propósito de contribuir para o debate que versa sobre a busca por melhoria da qualidade dos cursos de formação de professores, como, por exemplo, propostas metodológicas de articulação entre o modelo dos conteúdos culturais-cognitivos com o pedagógico-didático. Que novos trabalhos possam inspirar o surgimento de políticas públicas alternativas àquelas que insistem em promover a desvalorização da formação científica e acadêmica do professor ao propor seu deslocamento do próprio campo da educação.