Introdução

As relações de poder no âmbito da universidade giram em torno de uma estrutura, de certa maneira hierarquizada, que traduzem as marcas de uma história de práticas e de lutas anteriores, consubstanciadas em diferentes juízos de valores e de sistemas simbólicos. Esse fenômeno é influenciado “pelo contexto socioeconômico e cultural, pelo campo científico e pelo poder de cada campo profissional, seja na universidade ou na sociedade” (VOLPATO, 2019, p. 365), atingindo as diversas áreas do conhecimento, dentre as quais, a formação dos bacharéis em Direito.

Desta feita, o ensino jurídico sofre a influência de diversos mecanismos que contribuem para a estabilidade da reprodução de conteúdos normativos clássicos, mantendo-se como um importante elemento de sustentação das estruturas de poder do campo jurídico, com seus habitus1 e posições que perpetuam e legitimam as relações de dominação, quer seja no seu interior, quer seja na sua inter-relação com outros campos sociais.

De acordo com o sociólogo Pierre Bourdieu (1930-2002), as estruturas dos campos2 sociais sofrem a influência de inúmeros fatores, tais como as trajetórias escolares, os saberes e os privilégios herdados, os mecanismos de controle do Estado, os jogos de poder no interior do campo profissional e as influências que esse campo sofre de outros campos (BOURDIEU, 2017, 2020). O currículo, por sua vez, traduz padrões invariáveis que são resultado das práticas históricas e jogos de poder no interior de um campo formativo.

Partindo-se da premissa que os documentos objetivam o significado de relevância dado aos conteúdos do currículo jurídico e de que há uma hierarquia na estrutura que comanda a posição e os privilégios dos componentes curriculares nos projetos pedagógicos dos cursos, justifica-se a necessidade de identificação dos padrões conteudistas invariáveis na história da estrutura curricular do ensino jurídico brasileiro, a fim de que, seja possível investigar se a regulação educacional contribui para o fenômeno reprodutivista na formação dos bacharéis em Direito.

Logo, o objetivo geral da pesquisa foi analisar o fenômeno reprodutivista no ensino jurídico brasileiro a partir das invariáveis históricas nos conteúdos essenciais estabelecidos pela regulação educacional. Para tanto, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 1) Examinar as principais reformas curriculares do ensino jurídico no Brasil; 2) Identificar os conteúdos essenciais à formação dos bacharéis em Direito, de acordo com as principais normas regulamentadoras da educação jurídica desde o início do Período Republicano (1889); e 3) refletir sobre a influência da regulação educacional como mecanismo de manutenção e de reprodução do ensino jurídico nos moldes tradicionais.

Para o alcance dos objetivos realizou-se a análise documental das principais normas regulatórias do currículo jurídico brasileiro no período pesquisado (1889-2023), com fundamento em fontes bibliográficas selecionadas. Tal associação foi adequada, pois “assim como a pesquisa documental pressupõe a análise dos documentos selecionados, a pesquisa bibliográfica pressupõe a leitura e a análise dos textos escolhidos” (MATTAR; RAMOS, 2021, p. 127), servindo à apreciação dos documentos eleitos como fonte de dados.

Os achados foram analisados na perspectiva sociológica de Pierre Bourdieu (2015b) porque a metodologia científica deste autor convida o pesquisador a observar a realidade num processo relacional que considera a autonomia relativa do campo social, proporcionando ao pesquisador uma análise semiológica do objeto de estudo.

O presente artigo foi estruturado em duas partes principais: a primeira dedica-se à apresentação das principais reformas curriculares da história do ensino jurídico brasileiro; e a segunda à exposição da análise dos documentos selecionados, com a identificação dos conteúdos considerados essenciais pelos marcos regulatórios referidos, refletindo-se acerca da relação estabelecida entre a estrutura curricular designada pela regulação educacional e a práxis reprodutivista no ensino do Direito.

1 As principais reformas curriculares do ensino jurídico brasileiro

Discorre-se a seguir sobre as principais discussões político-pedagógicas da educação jurídica brasileira no Período Republicano, identificando-se os principais marcos regulatórios da história da formação dos bacharéis em Direito no Brasil.

1.1 República Velha (1889 a 1930)

A Carta de Lei nº 1827, de 11 de agosto de 1827, que criou os dois primeiros cursos de Ciências jurídicas e sociais do Brasil, apresentava um currículo rígido, único, de modelo europeu, predeterminado pelo Estado e com forte influência do direito natural e do direito público eclesiástico (BRASIL, 1827). Portanto, a lei divina (ou natural) era a fonte primária do direito, o que motivava a obrigatoriedade das cadeiras de Direito Natural e de Direito Público Eclesiástico no currículo jurídico. A formação jurídica brasileira privilegiava os interesses da classe dominante e servia à corrente epistemológica que a justificava, o jusnaturalismo. Essa transcendência em direção ao sobrenatural legitimava o poder da monarquia, cujo rei se apresentava como representante de Deus. Da referida Carta de Lei, destaca-se:

Dom Pedro Primeiro, por Graça de Deus e unanime acclamação dos povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brazil: Fazemos saber a todos os nossos subditos que a Assembléia Geral decretou, e nós queremos a Lei seguinte:

Art. 1.º - Crear-se-ão dous Cursos de sciencias jurídicas e sociais, um na cidade de S. Paulo, e outro na de Olinda, e nelles no espaço de cinco annos, e em nove cadeiras, se ensinarão as matérias seguintes:

1.º ANNO

1ª Cadeira. Direito natural, publico, Analyse de Constituição do Império, Direito das gentes, e diplomacia.

2.º ANNO

1ª Cadeira. Continuação das materias do anno antecedente.

2ª Cadeira. Direito publico ecclesiastico.

3.º ANNO

1ª Cadeira. Direito patrio civil.

2ª Cadeira. Direito patrio criminal com a theoria do processo criminal.

4.º ANNO

1ª Cadeira. Continuação do direito patrio civil.

2ª Cadeira. Direito mercantil e marítimo.

5.º ANNO

1ª Cadeira. Economia politica.

2ª Cadeira. Theoria e pratica do processo adoptado pelas leis do Imperio.

Art. 2.º - Para a regencia destas cadeiras o Governo nomeará nove Lentes proprietarios, e cinco substitutos (BRASIL, 1827, grifou-se).

O controle estatal sobre os Cursos de Direito no Período Imperial (1822-1889) abrangia, além do currículo, também os recursos, o método de ensino, a nomeação dos regentes das cadeiras que compunham o currículo e até mesmo os compêndios adotados para os estudos. A educação jurídica nas primeiras décadas do Brasil Imperial contribuiu significativamente para a unificação da cultura, seja porque era acessível somente à elite frente a um povo analfabeto, seja porque atendia aos interesses da Coroa, ou, ainda, porque concentrou nos estudantes de Direito um núcleo ideológico homogêneo em conhecimentos e em habilidades. Assim se constituía o microcosmo burocrático do novo Estado de Direito e apesar de o período ser de profundas transformações no cenário político, o ensino jurídico constituiu-se distante das necessidades sociais do país e com baixa qualidade. Segundo Rodrigues (1987), as Academias de Direito eram meros instrumentos de comunicação das elites econômicas, nos quais os professores eram pouco competentes e dedicados e os estudantes não estudavam, mas eram aprovados. Após as primeiras décadas do ensino jurídico no país já emergia o debate sobre a crise no ensino jurídico, profundamente marcada pelo discurso liberal europeu.

Em 1889 teve início o período denominado de República Velha, o qual foi marcado por profundas mudanças na constituição do Estado brasileiro com o abandono do modelo imperial, que vigorou até então. Assim, pelo Decreto nº 1.232-H, de 2 de janeiro de 1891, conhecido como Reforma Benjamin Constant, foi aprovado o regulamento das instituições de ensino jurídico dependentes do Ministério de Instrução Pública, que permitia a instalação de faculdades de Direito estaduais e particulares, tornando efetiva a liberdade de ensino jurídico pela iniciativa privada. Pela mesma reforma, foi aprovada a inclusão das cadeiras de Filosofia e de História do Direito, de Medicina Legal e de História do Direito Nacional, porém, houve a exclusão da cadeira de Hermenêutica Jurídica pertencente ao currículo que vigorava até então (BRASIL, 1891).

A estrutura republicana trouxe modificações ao ensino jurídico, com a decisiva influência positivista na concepção do Direito e do ensino jurídico e, ainda, uma maior reverberação do pragmatismo jurídico no currículo. Outrossim, a separação da Igreja e do Estado deu causa ao Decreto nº 1036-A, de 14 de novembro de 1890, que suprimiu a cadeira de Direito Eclesiástico dos cursos jurídicos de Recife e de São Paulo (BRASIL, 1890).

Pouco tempo depois, em 1895, sobreveio a Lei nº 314, de 30 de outubro de 1895, que reorganizou o ensino das faculdades de Direito do país e fixou um novo currículo com uma abrangência maior que o anterior (BRASIL, 1895). Entre 1854 e 1895, ocorreram alterações paradigmáticas importantes, como a exclusão das cadeiras de Direito Natural e de Direito Eclesiástico, ambas fruto do movimento positivista que se consolidava no país e da separação entre o Estado e a Igreja, com a constituição da República. Outras cadeiras ganharam espaço, como de Direito Internacional Público, de Ciência das Finanças e Contabilidade do Estado e de Legislação, comparadas com o Direito Privado. Esta última, até então, era prevista no Curso de Ciências Sociais, que agora havia sido extinto por força da determinação contida no art. 3º da mesma Lei (BRASIL, 1895).

Seja no Período Imperial ou no Republicano, o Estado manteve o controle do ensino jurídico, moldando-o de acordo com os interesses da classe dominante. Em 1911, o Decreto nº 8.659 aprovou a Lei Orgânica do Ensino Superior e do Fundamental na República e conferiu autonomia didática e administrativa às instituições de ensino superior, a teor do disposto em seu art. 2º: “Os institutos, até agora subordinados ao Ministerio do Interior, serão, de ora em diante, considerados corporações autonomas, tanto do ponto de vista didactico, como do administrativo” (sic) (BRASIL, 1911). Na mesma data, foi expedido o Decreto nº 8.662, que aprovou um novo regulamento para as Faculdades de Direito, definindo, em seu art. 5º, as disciplinas que seriam compreendidas no Curso de Direito. Essa nova estrutura curricular ampliou o tempo de formação de 5 (cinco) para 6 (seis) anos e substituiu a disciplina de Filosofia do Direito por Introdução Geral ao Estudo do Direito, bem como dividiu o Direito Civil por áreas temáticas, quais sejam, Direito de Família, Direito Patrimonial e Direitos Reais e, ainda, Direito das Sucessões. A disciplina de “História do Direito, especialmente o Direito Nacional” e “Legislação comparada sobre o Direito Privado” (BRASIL, 1895) foram extintas.

Em 18 de março de 1915, foi expedido o Decreto nº 11.530, conhecido como a Reforma Carlos Maximiliano, por meio do qual foi restabelecido o período de 5 (cinco) anos para o curso de Direito e retomada a cadeira de Filosofia do Direito, em substituição à de Introdução ao Estudo do Direito, e incluída a cadeira de Direito Internacional Privado. O Direito Civil, por sua vez, foi organizado em três séries que compreendiam a Parte Geral: o Direito da Família; o Direito das Coisas e das Sucessões; e o Direito das Obrigações (BRASIL, 1915).

O pragmatismo jurídico era tão relevante na formação jurídica que o curso estava condensado quase que exclusivamente em conteúdos de direito positivo e expressamente voltado à aplicação prática profissional, tanto que o art. 175 do mencionado Decreto determinava que: “O ensino de theoria e pratica do processo civil comprehenderá, além da parte theorica, um curso essencialmente pratico, em que os alumnos aprendam a redigir actos juridicos e a organizar a defesa dos direitos” (sic) (BRASIL, 1915).

Em 1927, o ensino jurídico comemorou o primeiro centenário no Brasil e as mudanças ocorridas até então, segundo Bastos (2000), Rodrigues (1987, 1988, 2005, 2020) e Linhares (2010), não teriam sido significativas em sua estrutura curricular. Quanto ao método, permaneciam as aulas em formato de conferência e o ensino do direito não acompanhava a realidade política e social do país.

Em virtude da necessidade iminente de rompimento com as estruturas republicanas oligárquicas, ainda tão voltadas às bases imperiais, sobreveio o Movimento de 1930. Para a educação, o período foi voltado à formação de profissionais para o desenvolvimento industrial brasileiro, num crescente processo de urbanização do país, razão pela qual eu passo a discorrer sobre esse novo período da estrutura curricular dos Cursos de Direito do país.

1.2 Pós-Movimento de 1930, Estado Novo e República Militar (1930-1985)

O Governo Provisório de Getúlio Vargas criou o Ministério da Educação e Saúde Pública, que teve como primeiro titular o jurista Francisco Campos, que propôs a Reforma do Ensino Secundário e do Ensino Superior no país. A Reforma Francisco Campos, como ficou conhecida, regida pelo Decreto nº 19.851 e pelo Decreto nº 19.852, ambos de 11 de abril de 1931, tornou ainda mais pragmático o currículo do curso de Direito, ao excluir a cadeira de Filosofia do Direito e de Direito Romano da grade curricular. Também criou o curso de doutorado em Direito, com período de dois anos, o qual possuía cadeiras de Filosofia do Direito, Psicologia Forense, Criminologia Jurídica, Direito Romano, dentre outras (BRASIL, 1931a, 1931b). De acordo com Rodrigues (1987), essa reforma não trouxe o resultado esperado, tampouco o curso de doutorado em Direito atingiu os objetivos almejados. No entanto, a Reforma Francisco Campos contribuiu profundamente para o fortalecimento das bases positivistas e a primazia da técnica na formação dos bacharéis em Direito. Os estudos relativos à compreensão crítica do Direito foram rotulados como de “alta cultura” e declarados prescindíveis aos profissionais do campo jurídico. Em que pese não estivesse evidente uma grande alteração na grade curricular, o estudo dos referidos Decretos (BRASIL, 1931a, 1931b) e da Exposição de Motivos (BRASIL, 1931c), que fundamentou a reforma, demonstra o claro posicionamento político-ideológico do período e a consolidação do capitalismo industrial no Brasil, com a ampliação da carga horária de Direito Civil e a presença das disciplinas de Economia Política e Ciência das Finanças e de Direito Comercial. Destaca-se:

Art. 26. O ensino do Direito far-se-á na respectiva Faculdade em dois cursos: um, de cinco anos, e outro, de dois.

Ao estudante aprovado em exames de toda a matéria ensinada no primeiro será conferido o grau de bacharel em direito e o diploma correspondente; ao aprovado em toda a matéria ensinada em qualquer das secções do segundo e na defesa da tese a que se refere o art. 50, será conferido o grau de doutor em direito e o diploma correspondente.

Art. 27. O curso de bacharelado em direito compreenderá o ensino das seguintes matérias:

Introdução à Ciência do Direito;

Economia Política e Ciência das Finanças;

Direito Civil;

Direito Penal;

Direito Público Constitucional;

Direito Público Internacional;

Direito Comercial;

Direito Judiciário Civil;

Direito Judiciário Penal;

Direito Administrativo;

Medicina Legal (BRASIL, 1931b).

Com o advento da Reforma Francisco Campos, portanto, sobrevieram mudanças no Ensino Secundário e no Ensino Superior no país, que contribuíram profundamente para o fortalecimento das bases positivistas na formação dos bacharéis em Direito. Ademais, pela mesma reforma foi possível a equiparação das universidades estaduais ou livres às universidades federais para os efeitos da concessão de títulos, dignidades e outros privilégios universitários, mediante inspeção prévia do Departamento Nacional do Ensino, ouvido o Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 1931a). Essa equiparação possibilitava o estreitamento das ligações entre a formação técnica secundária e a formação acadêmica.

As duas principais experiências desta equiparação naquele período foram a da Universidade de São Paulo (USP), criada em 1934, e da Universidade do Distrito Federal (UDF), criada em 1935. De acordo com Vicenzi (1986, p. 24), a Universidade de São Paulo deu preferência para o modelo francês, “que se encaixava razoavelmente bem nas normas da Reforma Francisco Campos”. Já a Universidade do Distrito Federal (UDF) decorria do projeto de Anísio Teixeira (1900-1971), no qual “se articulavam várias pontas de um mesmo processo: o ensino elementar e universitário, a formação de pesquisadores e de professores, o desenvolvimento da pesquisa empírica e dos estudos desinteressados ou da ciência pura” (XAVIER, 2012, p. 670). Anísio Teixeira sofreu inúmeras perseguições ideológicas e a UDF foi atacada sob o argumento de que desobedecia aos padrões da Reforma Francisco Campos, interrompendo-se os ideais expostos em seu projeto a partir do Golpe Militar de 1937, culminando, por conseguinte, em sua extinção por meio do Decreto-Lei nº 1.063, de 20 de janeiro de 1939 (BRASIL, 1939).

Ainda nesse contexto e em consonância com a competência estabelecida pela Constituição Federal de 1934, o Ministério da Educação e Saúde, por intermédio do Conselho Nacional de Educação, elaborou o projeto do Plano de Educação Nacional que foi encaminhado à Presidência da República em 18 de maio de 1937. Entretanto, com o fechamento do Congresso Nacional em novembro daquele ano, o mencionado projeto não chegou a ser discutido. Mas, no que tange ao ensino do Direito, a proposta se diferenciava daquela vigente pela inclusão das disciplinas de Direito Romano, Direito Industrial e Legislação do Trabalho, bem como de Filosofia do Direito (BRASIL, 1949, p. 266). Importa mencionar que, segundo Cury (2015), para que esse projeto pudesse ser efetivamente considerando um Plano, ele deveria trazer as metas a serem atingidas, um cronograma definido e os recursos necessários para isso. No entanto, para o autor, o que o projeto realmente representava era uma espécie de diretrizes e bases da educação, com um controle burocrático evidente, que compunha o espírito autoritário daquela época.

A Constituição Federal de 1946 estabeleceu, em seu art. 5º, inciso XV, alínea “d”, a competência da União de legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (BRASIL, 1946) e, apesar das legislações esparsas existentes até então, foi com base na CF de 1946 que sobreveio a primeira LDB, no ano de 1961. A Lei nº 4.024, de 20 de dezembro, fixou as diretrizes e bases da educação nacional à época (BRASIL, 1961) e, em que pese o aumento exponencial do número de Cursos de Direito no Brasil, a LDB reforçou o controle estatal por meio da reserva do poder de nomeação do Estado ante a validação dos títulos concedidos pelas instituições de ensino superior. Em seus artigos 66, 68 e 70, a LDB definiu o objetivo da educação superior, a importância do diploma para o exercício das profissões e admissões em cargos públicos e ainda, a competência do Conselho Federal de Educação para fixar o currículo mínimo e a duração dos cursos que habilitassem à obtenção de diploma capaz de assegurar privilégios para o exercício da profissão liberal (BRASIL, 1961). Mais tarde, em 1995, a Lei nº 9.131, de 24 de novembro, alterou a LDB de 1961 para então constar dentre as atribuições da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo Ministério da Educação e do Desporto, para os cursos de graduação (BRASIL, 1995), antecipando a expressão que se consolidaria na LDB, nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996.

Do ponto de vista curricular, uma nova mudança relevante para o ensino do Direito foi realizada somente no ano de 1962, quando foi suplantada a ideia de um currículo único e rígido para os cursos de graduação do país e estabelecidos os currículos mínimos. A Portaria Ministerial nº 4, de dezembro de 1962, estabeleceu então um currículo mínimo para os Cursos de Direito, com duração de cinco anos, a partir do ano letivo de 1963, concedendo liberdade às instituições de ensino superior para o estabelecimento do currículo pleno de seus cursos (BRASIL, 1962). O currículo mínimo, no entanto, permanecia bastante rígido e de caráter tecnicista, com o privilégio das disciplinas dogmáticas do Direito. A novidade foi apenas a inclusão da disciplina de Direito do Trabalho, já que a retomada da disciplina de Direito Internacional Privado não trazia qualquer alteração substancial ao currículo.

No mais, a reforma de 1962 manteve a exclusão de disciplinas como Filosofia do Direito e História do Direito do currículo mínimo dos Cursos de Direito, o que também expressa o persistente pragmatismo jurídico. Nesse sentido, Rodrigues (1988) afirma que o período consolidou o paradigma positivista, com a quase eliminação das cadeiras de cunho humanista e cultural, privilegiando a atividade forense do advogado. Em que pese a proposta trazer um estímulo às instituições de ensino, conferindo-lhes alguma liberdade, o lapso temporal para desenvolvimento do curso era o mesmo e as disciplinas que compunham o currículo mínimo coincidiam com aquelas do currículo obrigatório anterior.

Para evitar a desqualificação profissional e a desvalorização da posição do advogado no campo jurídico, face ao elevado número de novos bacharéis em Direito, a OAB também mobilizou os capitais de que detinha e obteve, no ano de 1963, a aprovação da Lei nº 4.215, que dispunha sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e estabelecia a obrigatoriedade do Exame de Ordem para admissão no quadro de advogados aos candidatos que não tivessem feito o estágio profissional ou que não tivessem comprovado satisfatoriamente o seu exercício e o resultado dele (BRASIL, 1963).

O período subsequente, marcado pelo Golpe Militar de 1964, torna a profissionalização tecnicista ainda mais acentuada no país, com ênfase no ensino do direito positivo, longe das bases críticas e reflexivas que ameaçariam o regime autoritário. Foi nesse contexto que sobreveio a Lei nº 5.540/68, que promoveu a Reforma Universitária e estabeleceu a competência do Conselho Federal de Educação para fixação do currículo mínimo e do tempo de duração dos cursos de graduação em âmbito nacional (BRASIL, 1968). Contudo, somente em 1972 foi introduzido um novo currículo mínimo aos Cursos de Direito, o qual vigorou até o ano de 1994, decorrente do Parecer CFE nº 162/72, instituído pela Resolução CFE nº 3/72 (BRASIL, 1972). As disciplinas básicas da formação jurídica foram reduzidas a apenas três, e as dez disciplinas obrigatórias restantes mantiveram o caráter dogmático e tecnicista. O novo currículo mínimo do curso de Direito, sob a justificativa de assegurar maior flexibilidade às instituições de ensino superior na elaboração dos currículos plenos de seus cursos, manteve-se cativo aos conteúdos dogmáticos do Direito, sem qualquer mudança significativa em sua estrutura. Vale ressaltar que o caráter profissionalizante tornou-se ainda mais acentuado por meio da proposta de concessão de habilitações específicas no anverso do diploma de graduação.

Na sequência, a Resolução nº 15, de 02 de março de 1973, complementou a Resolução nº 03/72 no que tange ao estágio supervisionado no âmbito das próprias faculdades de Direito, o qual havia se tornado obrigatório pela Resolução anterior. Isso estabeleceu o espaço destinado à OAB em sua supervisão (RODRIGUES, 1987).

O levantamento histórico do período demonstra que, de 1931 até 1994, ano em que fora expedida a Portaria MEC nº 1886/1994 (BRASIL, 1994), o ensino jurídico sofreu poucas transformações e as que ocorreram apenas fortaleceram o caráter pragmático da formação dos bacharéis em Direito, sustentado sob as bases positivistas da ciência do direito.

1.3 Nova República (1985-2023)

A expressão “diretrizes curriculares” foi utilizada pela primeira vez para os Cursos de Direito com o advento da Portaria MEC nº 1886/1994, que fixou as diretrizes curriculares e o conteúdo mínimo do curso jurídico, substituindo, portanto, a expressão “currículo mínimo”. Ela introduziu, no âmbito dos componentes curriculares dos Cursos de Direito, além da exigência do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), as competências que deveriam ser obrigatoriamente trabalhadas por eles, bem como tornou obrigatórias as atividades complementares e introduziu o Trabalho de Conclusão de Curso (BRASIL, 1994).

A proposta estabelecida nas novas diretrizes do curso de Direito representava um aprimoramento importante na história da educação jurídica brasileira, pois prezava pela concepção do estágio como prática jurídica e não somente forense; mantinha a flexibilidade de um currículo pleno que atendesse às peculiaridades regionais do local da oferta do curso; exigia a monografia e, portanto, incentivava a pesquisa na trajetória formativa do estudante; destinava carga horária para atividades complementares, que ampliam os horizontes formativos e possibilitam a participação do acadêmico em atividades de pesquisa e de extensão, por exemplo. Contudo, apesar de a Portaria MEC nº 1886/1994 enunciar a expressão “diretrizes curriculares” (BRASIL, 1994), na prática, ela ainda exigia o currículo mínimo do curso, o que contrariou os parâmetros estabelecidos pela nova LDB, nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que prezou pelo desenvolvimento de diferentes propostas de perfis de egressos, traduzindo maior diversidade de profissionais no mundo do trabalho, com competências intelectuais compatíveis com a heterogeneidade das demandas sociais.

No entanto, foi somente cerca de oito anos depois da edição da LDB de 1996 que sobreveio a Resolução CNE/CES nº 9/2004, de 29 de setembro, que instituiu as novas diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em Direito (BRASIL, 2004). Os estudiosos apontam que as diretrizes de 2004 também não alcançaram os resultados pretendidos, consoante exposto em Rodrigues (2020), Linhares (2010), Machado (2009) e Bastos (2000). O eixo de formação profissional manteve o enfoque nos ramos clássicos do direito e em seu estudo sistemático. A monografia, que era anteriormente exigida, foi substituída pelo Trabalho de Curso, permitindo flexibilidade às IES na escolha do modelo mais adequado. Foram mantidos o estágio supervisionado e as atividades complementares.

Realizando-se uma análise comparativa da estrutura curricular do eixo fundamental da Portaria MEC nº 1886/1994 e da Resolução CNE/CES nº 9/2004, denota-se um estreitamento da Filosofia e da Sociologia, na medida em que desaparecem as referências à divisão dessas entre Geral e Jurídica. Introdução ao Direito e Teoria do Estado também ficaram ausentes, ao passo que Antropologia e Psicologia aparecem pela primeira vez na história do ensino jurídico brasileiro. Por fim, pela primeira vez, também, a Ética ganhou um espaço destacado na formação (BRASIL, 1994, 2004).

A Portaria MEC nº 1886/1994, contudo, traz a expressão “matérias fundamentais” (BRASIL, 1994), enquanto a Resolução CNE/CES nº 9/2004 relaciona “conteúdos essenciais” (BRASIL, 2004). Rodrigues (2005) afirma que, apesar da tentativa de mudança, mostra-se equivocada a afirmação de que a partir de 2004 deixaram de existir os currículos mínimos, pois teria sido clara a intenção do legislador de impor a configuração estrutural dos Cursos de Direito, já que o currículo mínimo apenas passa a ser substituído pelos eixos de formação compostos por conteúdos essenciais e atividades indicadas na norma reguladora.

Em 17 de dezembro de 2018, a Resolução CNE/CES nº 5 estabeleceu as novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do Curso de Graduação em Direito, cujo prazo de implantação pelas IES fora prorrogado pela Resolução CNE/CES nº 1, de 29 de dezembro de 2020, e teve seu limite em 19 de dezembro de 2021 (BRASIL, 2020).

A análise comparativa entre a Resolução CNE/CES nº 9/2004 e a Resolução CNE/CES nº 5/2018, realizada por Rodrigues (2020), permite identificar que as novas DCN tornaram mais claras as possibilidades de adaptação dos projetos pedagógicos dos Cursos de Direito ao seu contexto de atuação, o que já era possível pelas regras da Resolução anterior e que, por isso mesmo, não pôde ser considerada uma inovação. Por esse aspecto, o que as novas DCN acrescentaram foi a obrigatoriedade de constar no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) a “concepção do seu planejamento estratégico, especificando a missão, a visão e os valores pretendidos pelo curso”, conforme art. 2º, inciso I, da Resolução CNE/CES nº 5/2018 (BRASIL, 2018), mantendo a exigência da inserção da “concepção e objetivos gerais do curso, contextualizados com relação às suas inserções institucional, política, geográfica e social” (BRASIL, 2004), já expressa nas DCN anteriores (art. 2º, inciso I, da Resolução CNE/CES nº 9/2004).

Com relação ao perfil do egresso, também não existiram grandes modificações, até porque a Resolução revogada já previa uma postura crítica e reflexiva para os graduandos, incluindo-se agora, basicamente, o domínio das formas consensuais de composição de conflitos. Ao analisar a nova regulação, Faria e Lima (2019) também verificam a permanência da essencialidade da proposta das DCN anteriores, identificando apenas como “incremental” o caráter das novas diretrizes curriculares dos Cursos de Direito.

O rol de competências técnicas e comportamentais necessárias ao bacharel em Direito foi ampliado em comparação à norma revogada, atribuindo-se ênfase à capacidade interpretativa de aplicação do direito ao caso concreto, de resolução de problemas, de aplicação dos métodos consensuais de resolução de conflitos, dentre outras. Surgiu, nesse sentido, como efetivamente inovadora, no rol das competências, a necessidade de se desenvolver no estudante a aceitação à diversidade e ao pluralismo cultural.

Em relação aos conteúdos curriculares, por sua vez, observa-se a substituição dos eixos formativos por perspectivas formativas, o que demonstra o intuito de afastar a costumeira concepção das etapas formativas consecutivas e implementar a integração das perspectivas (geral, técnico-jurídica e prático-profissional) no percurso formativo, tanto que o novo texto prioriza a interdisciplinaridade e a articulação de saberes.

Desta feita, a Resolução CNE/CES nº 5/2018 estabeleceu, a perspectiva geral, a técnico-jurídica e a prático-profissional. Ocorre que, para a formação geral, são apresentadas sugestões de estudos que envolvam saberes de outras áreas formativas, sem conteúdos obrigatórios específicos. Já, em relação à perspectiva técnico-jurídica, são mantidos os conteúdos considerados historicamente essenciais (Teoria do Direito, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito Internacional e Direito Processual), acrescidos agora de Direito Previdenciário e das Formas Consensuais de Solução de Conflitos. A formação prático-profissional manteve a perspectiva trazida pela Resolução CNE/CES nº 3/2017 (BRASIL, 2017), ampliando os locais de realização dos estágios curriculares para além dos núcleos de prática jurídica das universidades.

Portanto, a formação geral, que antes determinava a inclusão de conteúdos essenciais sobre Antropologia, Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia, traz esses conteúdos apenas com caráter sugestivo, colocando em discussão uma formação que propõe um perfil crítico e humanístico ao egresso, mas que dispensa a condição de essencialidade desses conteúdos; uma postura que não é adotada em relação aos conteúdos técnicos clássicos do direito.

A perspectiva técnico-jurídica continua focada em conteúdos clássicos do Direito, o que relega conteúdos como os direitos do consumidor, direitos humanos e o direito cibernético, por exemplo, um caráter de subsidiariedade que não se mostra adequado aos desafios contemporâneos. A transversalidade prevista para conteúdos abordados por legislações específicas e para as atividades de extensão, sem eventual aumento de quadro docente ou capacitação adequada, enseja a possibilidade de que tais conteúdos sejam uma mera citação no PPC para cumprimento dos preceitos regulatórios.

Ainda, dentre as inovações trazidas pelas novas DCN, está o incentivo à transdisciplinaridade, que estimula a superação da oferta em disciplinas tradicionais justamente para estruturar a formação jurídica de modo a abarcar os problemas emergentes e os desafios que se estabelecem para a formação do novo profissional. Então, numa proposta transdisciplinar, sugere-se que sejam abordados conteúdos relevantes à formação jurídica, sem a pretensão da exaustão em disciplinas.

Por fim, insta mencionar que as DCN ainda trazem aquilo que Rodrigues (2020, p. 70) chama de elementos “didáticos, integrativos e administrativos”, quais sejam: os relacionados ao planejamento do processo de ensino-aprendizagem (que com a nova Resolução deve partir do diagnóstico da realidade), a indicação das metodologias ativas de ensino-aprendizagem, as formas pelas quais será concretamente realizada a interdisciplinaridade, o incentivo à inovação, a descrição dos modos de articulação entre teoria e prática com a indicação das metodologias ativas utilizadas para tanto, a previsão obrigatória da integração da pesquisa e das atividades de extensão com o ensino, as perspectiva da articulação do ensino continuado entre a graduação e a pós-graduação, as formas de mobilidade nacional e internacional - reconhecidas ou apoiadas pelas IES, e a regulamentação da possibilidade de redução do tempo de permanência no curso por estudantes que tenham extraordinário aproveitamento.

2. A regulação educacional e o fenômeno reprodutivista na formação jurídica

A compreensão histórica da estrutura curricular da formação jurídica é imprescindível para a verificação dos padrões invariáveis na configuração estrutural do ensino jurídico brasileiro. Para tanto, comparou-se os componentes curriculares com conteúdos análogos em cada uma das principais reformas curriculares brasileiras, visando a traçar o perfil da formação jurídica em cada momento da história política do Brasil. Desta feita, os componentes curriculares foram classificados em cinco grupos, de acordo com o seu conteúdo.

O primeiro grupo está relacionado aos Conteúdos Dogmáticos do Direito. A dogmática jurídica é estabelecida pelo fenômeno da positivação, ela é um modo de pensamento que convoca o jurista a uma redução dos problemas aos conflitos individuais e solucionáveis a partir da regra imposta. Ela condiciona as investigações a uma tomada de posição em relação à norma (Ferraz Júnior, 2015).

Assim, os componentes curriculares obrigatórios classificados como de Conteúdos Dogmáticos do Direito são aqueles cujo objeto mostra-se claramente identificado em seu próprio nome e remonta ao conteúdo normativo positivado, tais como: Direito Civil, Penal, Comercial, Constitucional, etc. Ressalva-se que esta pesquisa não se presta a negar a existência de iniciativas críticas e reflexivas no ensino jurídico brasileiro, especialmente pelas possibilidades conferidas aos Cursos de Direito a partir da Resolução CNE/CES nº 9/2004 e da Resolução CNE/CES nº 5/2018, as quais tornaram mais claras as possibilidades de adaptação dos projetos pedagógicos. Contudo, a escolha pela categorização aqui exposta observou os parâmetros predominantes no ensino do Direito, a partir dos referenciais teóricos expostos ao longo deste trabalho.

O segundo grupo representa os componentes curriculares de Conteúdos Propedêuticos e Zetéticos. Trata, portanto, das disciplinas que possibilitam uma formação geral, humanística, reflexiva e crítica. O termo “propedêutico” refere-se àquilo que é de caráter introdutório, preliminar, preparatório, ao passo que “zetético” refere-se à investigação, à incansável busca da verdade por meio de questionamentos (MICHAELIS, 2015).

Tanto os componentes curriculares classificados como de Conteúdos Dogmáticos do Direito quanto aqueles identificados como de Conteúdos Propedêuticos e Zetéticos podem ser trabalhados de forma diversa de tal especificação pelo corpo professoral. No entanto, os levantamentos bibliográficos sobre a famigerada crise no ensino jurídico, em especial Bastos (2000), Rodrigues (1987, 1988, 1995, 2005, 2020) e Linhares (2010), demonstram o paradigma histórico positivista do ensino do Direito, o qual fortalece a dogmática jurídica nos moldes tradicionais. Dessa feita, o agrupamento dos conteúdos nessa modelo parte do pressuposto de que, por sua própria natureza, eles possuem o caráter especificado.

A terceira classificação é identificada como Prática Profissional e se refere às experiências práticas como aquelas realizadas nos estágios, bem como o desenvolvimento das habilidades de resolução de conflitos por meios consensuais. Ressalva-se que, no âmbito da prática profissional, a formação também pode ser realizada numa abordagem reflexiva e crítica ou estritamente tecnicista. Entretanto, tal verificação não é possível exclusivamente pela análise documental da estrutura curricular dos Cursos de Direito do Brasil. Em contrapartida, o perfil da orientação curricular investigada, do seu marco histórico-político e das demais razões descritas na norma reguladora, tendem a demonstrar o perfil da formação e, consequentemente, das experiências práticas nele oportunizadas.

O quarto grupo é denominado como de Outros Conteúdos e/ou Componentes Curriculares. Refere-se a conteúdos diversos daqueles especificados nos grupos anteriores e que proporcionam outras experiências de aprendizagem, como a prática de educação física, monografia e as atividades complementares.

Por fim, o quinto grupo foi destinado aos Conteúdos Optativos ou de Rol Exemplificativo, identificado apenas em dois marcos regulatórios na história do ensino jurídico. O primeiro se deu por força da Resolução CFE nº 3/72, que determinou a escolha de, ao menos, duas disciplinas optativas do rol por ela determinado. Já, no que tange ao rol exemplificativo, que surgiu por ocasião da Resolução CNE/CES nº 5/2018, propõe-se a obrigatoriedade da formação geral e a diversificação curricular mesmo sem a identificação dos conteúdos essenciais respectivos.

A análise das principais reformas curriculares no ensino jurídico evidenciou o privilégio das disciplinas dogmáticas e a predominância da identidade de um grande número delas ao longo da história do ensino jurídico brasileiro. O levantamento dos conteúdos historicamente considerados relevantes à formação jurídica foi realizado a partir da frequência com que eles apareceram na condição de essenciais ou obrigatórios às matrizes curriculares dos Cursos de Direito, conforme exposto no quadro a seguir:

Quadro 1 Frequência dos conteúdos obrigatórios nas Reformas Curriculares do Período Republicano

| Reformas Curriculares | Frequência na Estrutura Curricular (%) | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1891 | 1895 | 1911 | 1915 | 1931 | 1962 | 1972 | 1994 | 2004 | 2018 | |||

| Conteúdos Dogmáticos do Direito | Direito Constitucional | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100 |

| Direito Civil | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100 | |

| Direito Penal | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100 | |

| Direito Comercial e Empresarial | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100 | |

| Direito Processual | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100 | |

| Direito Administrativo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100 | |

| Direito Internacional | x | x | x | x | x | x | x | x | 80 | |||

| Direito do Trabalho | x | x | x | x | x | 50 | ||||||

| Direito Tributário | x | x | x | 30 | ||||||||

| Direito Financeiro e Finanças | x | 10 | ||||||||||

| Legislação comparada sobre o Direito Privado | x | 10 | ||||||||||

| Direito Previdenciário | x | 10 | ||||||||||

| Conteúdos Propedêuticos e Zetéticos | Economia e Ciência Política, das Finanças e Contabilidade do Estado | x | x | x | x | x | x | x | x | 80 | ||

| Introdução ao Estudo do Direito | x | x | x | x | x | x | 60 | |||||

| Filosofia | x | x | x | x | x | 50 | ||||||

| História do Direito | x | x | x | 30 | ||||||||

| Direito Romano | x | x | x | x | 40 | |||||||

| Sociologia | x | x | x | 30 | ||||||||

| Antropologia | x | 10 | ||||||||||

| Ética | x | 10 | ||||||||||

| Estudo de Problemas Brasileiros | x | 10 | ||||||||||

| Prática Profissional | Prática Profissional | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100 |

| Outros Conteúdos e/ou Componentes Curriculares | Trabalho de Curso | x | x | x | 30 | |||||||

| Psicologia | x | 10 | ||||||||||

| Formas consensuais de resolução de conflitos | x | 10 | ||||||||||

| Medicina Legal | x | x | x | x | x | 50 | ||||||

| Educação Física | x | x | 20 | |||||||||

| Atividades complementares | x | x | 20 | |||||||||

| Conteúdos Optativos ou de rol exemplificativo | Disciplinas optativas, de formação geral ou diversificação curricular em rol exemplificativo | x | x | 20 | ||||||||

Fonte: elaborado pela autora (2023).

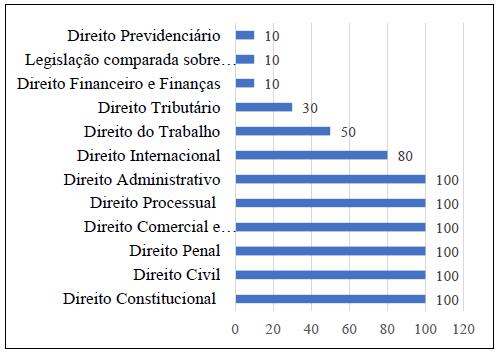

Analisando o quadro anterior, é possível verificar que os conteúdos dogmáticos prevaleceram no currículo jurídico em todo o período analisado. Direito Constitucional, Civil, Penal, Comercial e Empresarial, Processual e Administrativo se mantiveram em 100% (cem por cento) das propostas. Direito do Trabalho assegurou esse espaço a partir de 1962, enquanto o Direito Tributário o fez a partir de 1972; e Direito Previdenciário, infelizmente, somente ingressou para os conteúdos essenciais no ano de 2018.

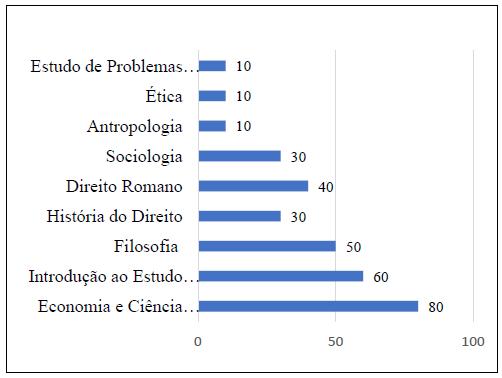

Os conteúdos propedêuticos e zetéticos aparecem em frequência menor, evidenciando-se o interesse do Estado em manter as disciplinas atinentes à Economia e à Ciência Política, das Finanças e Contabilidade do Estado, as quais aparecem em 80% (oitenta por cento) das estruturas curriculares estudadas. Introdução ao Estudo do Direito aparece em 60% (sessenta por cento) das estruturas, ao passo que as demais disciplinas, como Filosofia e Sociologia, oscilam ao longo da história. Veja-se abaixo:

Fonte: elaborado pela autora (2023).

Gráfico 1 Frequência dos Conteúdos Propedêuticos e Zetéticos nas principais Reformas Curriculares do Período Republicano - de 1889 a 2023 (%)

O gráfico 1 evidencia, dentre outros aspectos, o quanto a Sociologia mostrou-se, ao longo da história, menos importante do ponto de vista regulatório do que outros conteúdos curriculares, muito embora o Direito seja uma ciência social. Da mesma forma, a História do Direito sucumbiu à preponderância dos saberes dogmáticos do Direito, apesar de sua relevância ser incontestável para a compreensão da evolução histórica dos institutos jurídicos e dos mecanismos de controle do Estado. Em contrapartida, os conteúdos dogmáticos do Direito firmaram suas posições ao longo da história, garantindo prestígio e poder àqueles que ocupam esses espaços. O gráfico 2 a seguir demonstra a relevância conferida pelo Estado por meio de seus agentes a alguns conteúdos de direito positivo e, consequentemente, pelo campo universitário que se constitui de acordo com as normas regulamentadoras. Apresenta-se:

Fonte: elaborado pela autora (2023).

Gráfico 2 Frequência dos Conteúdos Dogmáticos do Direito nas principais Reformas Curriculares do Período Republicano - de 1889 a 2023 (%)

O gráfico acima pode ser analisado a partir da perspectiva de Bourdieu (2020), para quem existem capitais simbólicos específicos que possuem valor dentro cada campo. Ao estudar o campo jurídico, o autor destacou que o conjunto de códigos, o domínio da jurisprudência e da doutrina jurídica são exemplos de capitais culturais objetivados, cuja apropriação importa para ascensão dos profissionais às posições nas disposições do campo profissional. O direito positivo, portanto, transforma-se em um capital simbólico que tem o poder produzir efeitos tanto no campo jurídico quanto no campo da formação jurídica, os quais se inter-relacionam.

A regulação educacional, também fundada no paradigma normativo e com o apoio dos agentes que buscam manter suas posições no campo da formação jurídica, por sua vez, também contribui para a manutenção deste poder simbólico do positivismo jurídico na formação em Direito.

Dois aspectos relacionados por Bourdieu (2017) são relevantes à análise dos resultados identificados na pesquisa da estrutura curricular do ensino jurídico brasileiro. Um deles está associado ao prestígio propriamente intelectual e científico que os docentes em tais posições fazem reconhecer, “sobretudo nos limites de sua força temporal, como uma verdadeira autoridade intelectual ou científica” (BOURDIEU, 2017, p. 142). Os professores que lecionam tais conteúdos, por terem historicamente assegurada a relevância de sua disciplina e, mais, diante da autoridade intelectual conquistada com os investimentos realizados em sua carreira, conseguem obter um efeito correspondente ao da hierarquização do corpo professoral decorrente dos conteúdos formativos, ainda que ela não se faça expressa.

O reconhecimento docente obtido, no campo da formação jurídica, por seus pares e pelos estudantes, bem como o tradicional acesso que possuem às posições administrativas de poder no meio universitário, revestem esses agentes de um poder simbólico que lhes confere legitimidade no campo da formação jurídica e acesso às disposições nas quais podem se manifestar sobre a estrutura do ensino jurídico e contribuir para “inovar” com o mesmo paradigma epistemológico, mantendo-se as mesmas relações de poder e de prestígio do meio acadêmico. Nesse sentido:

O que pode parecer uma espécie de defesa coletiva e organizada do corpo professoral nada mais é que o resultado acumulado de milhares de estratégias de reprodução independentes e, contudo, orquestradas, de milhares de ações que contribuem efetivamente à conservação do corpo porque são o produto dessa espécie de instinto social de conservação que é um habitus dominante (BOURDIEU, 2017, p. 196).

A abordagem da filosofia positivista, enraizada na cultura do campo profissional e nas práticas dos docentes dos Cursos de Direito, e das questões atinentes ao poder de nomeação do Estado e à divisão do trabalho jurídico como mecanismo de interpretação e de atualização da norma, contribuem para a compreensão da valorização da norma no ensino jurídico e no campo profissional e, consequentemente, para a manutenção do ensino jurídico nos moldes tradicionais. Machado (2009) aponta que a mera reforma curricular não basta para garantir a almejada formação crítica, politizada e humanística do bacharel, que habilita o egresso para reconhecer os novos problemas jurídicos, sociais e políticos das sociedades contemporâneas. Para ele, a revolução no ensino jurídico seria uma revolução epistemológica, com a substituição dos paradigmas axiológicos do normativismo positivista e a superação da metodologia centrada na investigação lógico-formal do direito positivo.

É necessário analisar a pretensão ingênua de se resolver a crise da formação jurídica sob o argumento da inovação, como se a inovação, a teor de Bourdieu (2015a), ocupasse um lugar no espaço social. A inovação é uma espécie de renovação que ocorre no interior do campo de lutas protagonizado pelo mesmo grupo que visa a manter a conservação de suas posições no interior dele. É a tentativa de inovar para garantir a continuidade de seu espaço no campo. Os conteúdos clássicos do Direito, normatizados, acabam “naturalmente” ocupando históricos e largos espaços nas diretrizes curriculares e, consequentemente, nos projetos pedagógicos dos Cursos de Direito. É por isso que os dados não podem ser analisados isoladamente, mas a partir de sua gênese e da relação da formação jurídica com o campo profissional e com os capitais acumulados pelos agentes no campo universitário, bem como das relações de força e dos jogos de poder estabelecidos nesses campos. É notório que os professores desejam que o ensino jurídico amplie sua dimensão formativa e, por certo, buscam fazê-lo. No entanto, uma discussão sociológica e paradigmática precede a elaboração de um novo ensino jurídico, adequado às demandas atuais e ao atendimento das novas exigências sociais.

Considerações finais

O exame da configuração histórica das matrizes curriculares dos Cursos de Direito no Brasil evidenciou que os conteúdos dogmáticos clássicos do Direito, com caráter codicista, tal como o Direito Penal, o Direito Civil e o Direito Processual em todos os seus ramos, possuem espaço destacado na cronografia do ensino jurídico brasileiro. Em contrapartida, os conteúdos propedêuticos e zetéticos, que permitem uma avaliação ampla dos fenômenos jurídicos e dos efeitos da norma, apresentam baixa relevância na história do currículo formativo dos bacharéis em Direito, tal como é o caso da Sociologia, da Ética, da História do Direito e até mesmo da Filosofia.

Salienta-se que as propostas de superação do ensino jurídico reprodutivista do conteúdo normativo clássico a partir da alteração das matrizes curriculares dos cursos de Direito, embora se apresentem como inovadoras, tendem a uma espécie de renovação no interior do campo de lutas, protagonizado pelo mesmo grupo que visa a manter a conservação de suas posições no interior dele. Verificou-se, portanto, que a regulação, sustentada no poder simbólico da norma, ratifica o fundamento epistemológico de cunho positivista que contribui para a manutenção do fenômeno reprodutivista na formação dos bacharéis em Direito no Brasil, de caráter dogmático e tecnicista.

Contudo, à guisa de conclusão, importa dizer que “o habitus não é eterno, ele muda, ele é trabalhado” (BOURDIEU, 2019, p. 335), especialmente em períodos de instabilidade ou de colapsos. O crescimento desmedido do número de Cursos de Direito no Brasil e a sua discrepância em relação às demandas sociais emergentes demonstram que é tempo de reconhecer e de compreender o poder simbólico da norma com os seus mecanismos de dominação e de reprodução da formação dos bacharéis em Direito, para que as estruturas cognitivas dos agentes sejam renovadas e iniciativas efetivamente inovadoras sejam postas à experimentação.

texto em

texto em