PRÓLOGO

Eu, quando recebo um artigo para elaborar um parecer, procuro dialogar com o texto indagando-o, extraindo perguntas inquietantes a mim e o tomando como legítima interlocução. Mais do que anuir ou não a possibilidade de publicação, vejo, nos trabalhos que leio, pares de uma luta de frestas, de quem, estando na academia decidiu versar sobre os povos tradicionais e suas ciências. Estes artigos - e estes pareceres -, são, antes de qualquer hermenêutica, em si, flechas da luta por uma descolonização da ciência. E, no âmbito destas resistências, reconhecer o papel do sujeito na pesquisa, para além dos objetos, a pluralidade dos modos de fazer-conhecer e a adoção de uma episteme da relação, são maneiras pelas quais a pesquisa científica consegue, aos poucos, romper com as máculas da modernidade colonial em seus procedimentos (Lander, 2005). Por isso, redijo este texto em primeira pessoa, esperando que isso não esvazie o seu possível mérito. Por isso também, grafo palavras como europa, américa, estado ou ciência com iniciais minúsculas. E, no seio destas discussões ainda, me recuso a justificar porque ciência indígena é ciência como se eu precisasse convencer aos próceres da ciência com maiúsculo de algum critério de demarcação específico. E, nesta direção, quando a revista Ensaio Pesquisa e Educação em Ciências, busca pelo processo de quebra do duplo-cego, assegura uma posição crítica de revisão do processo de validação do conhecimento científico, inserindo-se nesta luta.

Desta sorte, quando recebi em mãos o artigo Educação para as relações étnico-raciais: um ensaio sobre alteridades subalternizadas nas ciências físicas. O li e reli de modo provocativo e cooperativo. E, ao escrever, iniciei o parecer com os seguintes dizeres:

Escrevo essas linhas no papel de uma pessoa com ciência da responsabilidade que implica analisar um trabalho de pares em cuja área de pesquisa também atuo. Nesse sentido, é muito importante que os/as autores/as tenham em mim, se assim desejarem, uma dimensão de interlocução propositiva e colaborativa. Falar em decolonialidade e ciências também é falar na revisão pelas quais revistas científicas como esta, pareceristas a ela associados/as, a dinâmica de aceitação/recusa de publicações seja repensada também dentro de outras epistemologias ou ontoepistemologias. Por isso, reforço, ser parecerista deste trabalho, também é atuar junto com ele. Dito isso, o trabalho notadamente apresenta méritos e justificativa de elaboração sob a perspectiva da luta decolonial contra a inviabilização ou obliteração histórica dos povos originários, tradicionais e indígenas. Especificamente como trabalho teórico cuja seção final se dispõe a realizar apontamentos existem também numerosos referenciais que sustentam as ideias defendidas. Contudo, seja do ponto de vista estrutural, seja do ponto de vista teórico, alguns pontos precisam ser observados por coerência conceitual, epistêmica e linguística.

O que Alves-Brito e Alho (2022) fazem com consistência e robustez teórica é localizar os conflitos étnico-raciais envolvendo o estado e populações tradicionais e suas terras para a construção de instalações científico-tecnológicas. Localizam a raiz destes conflitos na colonialidade do poder sobre estes povos e territórios desde a invasão. O aspecto central em torno destes conflitos está - em meu modo de ver - na dimensão não coincidente de desenvolvimento que ambos os lados envolvidos no conflito manifestam. O estado, erigido a partir da experiência colonial é notadamente marcado pela diferença ao modo de vida “selvagem” (Dussel, 2005). E o modelo de desenvolvimento calcado na exploração de recursos e aumento da riqueza encontra a sua matriz na noção científica de progresso, como salientam Alves-Brito e Alho (2022):

Progresso e razão são palavras de ordem no conjunto epistêmico dos tempos modernos no ocidente. É a essa noção de progresso que as comunidades negras e indígenas, oprimidas pelas relações de poder impostas nos Estados que aplicam o tempo inteiro políticas de morte, lutam e resistem.

Esta dimensão, perpetrada pelo estado, opera a moção de edifícios e megaconstruções em lugares que possuem interesse estratégico para ele próprio, mas interesse simbólico e histórico para os povos que lá estão. No artigo, os autores analisam quatro grandes projetos que carregam os seus conflitos com dimensões étnico-raciais: a Base espacial de Alcântara no Maranhão; a usina de Belo Monte no alto rio Xingu; o observatório espacial Mauna Kea no Havaí e o observatório espacial internacional Mount Graham no Arizona (EUA). O outro lado do conflito, isto é, as comunidades quilombolas de Alcântara, as etnias indígenas do rio Xingu, o povo indígena Kānaka Maoli no Havaí e o povo Indígena Apache no Arizona, reivindicam a sacralidade dos espaços e da terra, pertencente ao seu modo de vida ancestral e tradicional muito anterior - na maioria dos casos - à chegada do próprio estado. O que se evidencia, apontam, é a “desterritorialização do “outro”, que, colonizado, é desapropriado do seu território (i)material e simbólico” (Alves-Brito e Alho, 2022)

Diante do posto, os autores propõem quatro eixos de abordagens para o ensino de ciências que permitem problematizar e trabalhar com estes conflitos em sala de aula. O primeiro deles (Alteridades e o conceito de des-envolvimento) alude à quebra de vínculos afetivos que o des-envolvimento provoca. Propondo então que é preciso pensar o significado de desenvolvimento para a física e para a astronomia nestes projetos. Assim como, nesse eixo, torna-se importante trazer para a sala de aula as discussões sobre o racismo ambiental em uma educação em ciências comprometida com a luta antirracista. O segundo eixo de atuação (Alteridades e a cosmopolítica) destaca que para a maioria dos povos tradicionais, os animais, plantas e outros seres são possuidores de uma “humanidade”. Deste modo, a cosmopolítica indígena é uma relação de alteridade com outros seres. “Cientistas/engenheiros/políticos precisam estar preparados para fomentar e respeitar diversas alteridades nas ciências físicas ou nas relações cosmológicas racializadas. Este é um processo educativo. Não é um dado biológico.” (Idem, 2022). Outrossim, estes saberes e fazeres precisam ser pautados nas escolas, universidades e espaços de divulgação de ciência.

O terceiro eixo de atuação, chamado de “Alteridades e a Teoria Crítica da Raça” compreende a necessidade de, por meio desta teoria, “construir alteridades negras, indígenas e quilombolas resilientes, empoderadas e com consciência política da luta histórica” (Idem, 2022). Aludindo ao livro de Jean Stefancic e Richard Delgado (2021) os autores apontam cinco caminhos metodológicos para realização destas ações:

(i) intercentricidade de raça e racismo (e suas interseccionalidades); (ii) desafio à ideologia dominante (no que tange o desmantelamento da ideia da neutralidade, da objetividade e da meritocracia); (iii) compromisso com a justiça social (romper com todos os privilégios racializados, sobretudo o acesso acadêmico-científico); (iv) perspectiva interdisciplinar (diálogos entre as áreas do conhecimento, os saberes e os fazeres); e (v) centralidade do conhecimento experiencial (as escrevivências, as narrativas de vida) (Alves-Brito e Alho, 2022)

O quarto e último eixo de atuação no ensino de ciências (Novas alteridades no chão das escolas, dos museus de ciências, observatórios e planetários) questiona onde estão os conhecimentos originários nas instituições que lidam com educação científica. Os conflitos com dimensões étnico-raciais permitem que uma série de aspectos ligados às ciências originárias, à astronomia, à física, à geografia, à tecnologia e ao desenvolvimento sejam levantados. E, finalizam os autores: “quando bem articulados em sala de aula, os conflitos abordados podem, por exemplo, funcionar como excelentes laboratórios de metodologia ativa de argumentação e exercício do pensamento crítico” (Ibidem, 2022).

É neste ponto que pretendo estender o trabalho dos autores de modo a propor práticas que possibilitem a costura destes eixos - e de outros mais da literatura não compreendida neste trabalho - para o campo da atuação em sala de aula. Quando assim o faço, considero o trabalho de Isabelle Stengers (2018) para a qual a reativação de práticas científicas obliteradas pela modernidade colonial é uma das saídas contra a modernidade nas ciências. Destaca ela, que se a teoria é o imperativo epistemológico da ciência de estado, é necessário reativar as receitas. Tal qual as bruxas feiticeiras perseguidas, a receita é uma prática fundada na experimentação ativa, afetivamente envolvida, aberta ao imponderável e às afeções particulares.2 A epistemologia ligada às receitas, valoriza as práticas reais, valoriza o erro e a adaptação dos sistemas de conhecimento sem esquecer das ciências que os constituíram. Assim, concordando com a urgente necessidade de descolonizar práticas de ensino e pesquisa, proporei, ao longo deste trabalho, receitas para que educadores e educadoras de diferentes níveis de formação possam implementar em seus lugares.

Mas, antes disso, diante dos eixos propostos e da dimensão étnico-racial dos conflitos trazidos, algumas observações, complementos e desdobramentos são necessários do ponto de vista do diálogo conceitual com o que foi descrito até agora.

EMARANHAMENTOS

Bruno Latour (2020) buscou estabelecer uma distinção entre dois tipos de ciências que existem no mundo ocidental. Sua preocupação dos tempos de pandemia de COVID-19, girava em torno da disputa e dos investimentos despendidos por grupos para a produção de desinformação sobre temas científicos. Assim, o filósofo aponta que as ciências naturais se dividem em duas categorias: “as que têm por objeto o universo e as que investigam a natureza-processo (natura ou physis). Enquanto as primeiras partem do planeta considerado como um corpo entre outros; para as segundas, a Terra é vista de forma completamente singular” (Latour, 2020 p.92). Para ele, ainda, são as ciências da natureza-processo que se encontram “zonas críticas” em disputa, na qual há investimento para a produção de desinformação. E exemplifica:

Poucas pessoas protestarão exigindo uma visão alternativa dos buracos negros ou da inversão magnética; mas sabemos, por experiência, que no que diz respeito aos solos, às vacinas, às minhocas, ao urso, ao lobo, aos neurotransmissores, aos cogumelos, à circulação de água ou à composição do ar, o mais insignificante estudo se encontrará imediatamente mergulhado numa batalha de interpretações. A zona crítica não é uma sala de aula; a relação com os pesquisadores é tudo menos puramente pedagógica. Se ainda restavam dúvidas a este respeito, a pseudocontrovérsia sobre o clima terminou por esclarecê-las. Não temos notícias de sequer uma empresa que tenha gastado um mísero dólar para produzir ignorância sobre a detecção de um bóson de Higgs. No que concerne à mutação climática, contudo, a situação é completamente diferente: os financiamentos à negação sobejam. A ignorância do público sobre esse assunto é um bem tão precioso que justifica os mais altos investimentos. (Latour, 2020 a, p. 98)

Entretanto, na tentativa de solucionar um problema, Latour cria outros. O trabalho de Alves-Brito e Alho (2022) mostra muito bem como que a implementação de instalações científicos para estudar as - chamadas por Latour de - ciências da natureza-universo podem ser, eles próprios, causadores de conflitos étnico-raciais nos quais o próprio estado ou os fomentadores dos projetos tentam convencer os povos afetados de que os conhecimentos ali gerados por aqueles empreendimentos serão, ao fim, benéficos também para eles. Mas, ao fazê-lo, ignoram a condição imediata e valores ancestrais e científicos de outra ordem. Portanto, as ciências da natureza-universo carregam consigo também conflitos. Ademais, nestes casos, empresários, comerciantes e outro tipo de atores sociais interessados nos retornos mobilizarão suas forças, inclusive de comunicação e desinformação, para convencer as outras pessoas além das comunidades que a implementação do projeto é benéfica.

Por esta razão, tanto sob o ponto de vista dos empreendimentos e sua contígua dimensão de desenvolvimento embutida, seja do ponto de vista dos conflitos, o que parece sobressaltar à análise é o papel do estado moderno e de como a ciência, também moderna foi cooptada por este estado. A experiência colonial que emoldurou a Matriz Colonial do Poder (Corononil, 2005), criou dispositivos (Foucault, 1987) para o controle e dominação do conhecimento (ciência), da autonomia política, da sexualidade e da economia (Mignolo, 2017). No caso dos conflitos com aspectos étnico-raciais e instalações técnico-científicas tanto as dominações econômicas, quanto do conhecimento estão envolvidas. E as noções de desenvolvimento e progresso unificam as justificativas de ambas as formas de dominação.

A ideia de desenvolvimento aplicada às sociedades penetra no imaginário social mundial no pós-guerra. Esse olhar ao desenvolvimento não se dá sem que, por condição de existência, intitule-se também os países “subdesenvolvidos” que seriam, portanto, portadores de problemas que os ditos desenvolvidos não tinham. Para o historiador irlandês John Bury (1955) o discurso desenvolvimentista se tornou uma régua de normalização das sociedades ao redor do mundo por força, também das chamadas instituições de governança como a Organização das Nações Unidas (ONU). Contudo, esta estratégia de alguns países definirem quais são os modelos sociais a serem buscados e automaticamente classificarem aqueles diferentes de si como subdesenvolvidos, ou selvagens, ou primitivos, data das invasões coloniais. E o conceito que subjaz por trás da noção de desenvolvimento é mais antigo e foi impulsionado a partir das análises comparativas entre povos invasores e povos invadidos: o progresso. Palavra de íntima relação com a história das ciências com mais força no iluminismo para depois desdobrar-se em uma espécie de modelo padrão para o qual todo conhecimento e toda a sociedade “naturalmente” caminharia. E toda essa operação conceitual e prática se inicia na modernidade colonial.

As invasões coloniais têm como consequência imediata na europa, a emergência do estado como modelo de sociedade (em detrimento às sociedades indígenas); a emergência de um modelo de conhecimento pretensamente sistemático, científico e racional (em detrimento às cosmogonias e cosmopolíticas ameríndias); e a emergência de um sistema econômico em grande escala de produção e troca de mercadoria que se desdobraria no capitalismo moderno. Estado, mercado e razão científica constituem uma tríade que prosperou no mundo colonial e reforçou a emergência do iluminismo europeu, reforçando uma naturalidade do progresso da razão, da ciência e das sociedades.

A colonização funda a modernidade. Sem a abundância territorial e a escravização de plantas e pessoas no empreendimento inédito das plantations no nordeste das terras recém-batizadas de Brasil e sem a expropriação dos metais da américa andina não seria possível a economia global ganhar escalabilidade (Tsing, 2019). Sem uma metafísica originária de que a natureza existe para servir ao homem (Bíblia de Jerusalém, 2003, p. 2) seria mais difícil transformar montanhas e florestas em prédios (Krenak, 2019). Sem a ficção hobbesiana criadora de uma natureza humana selvagem, portanto da necessidade de as pessoas, para não se destruírem mutuamente, cederem ao estado a regulação de suas vidas, esta forma de organização social não seria tão dominante quanto hoje (Hobbes, 1979; 2002).

A ideia de progresso, então, sugeria que o conhecimento era cumulativo em direção contínua à melhora de todas as coisas o que incluiria os governos, a economia e as instituições sociais de uma maneira geral (Oliveira, 2010 p. 50). Progresso fora palavra de ordem na europa, nas ciências e na metafísica ocidental. Assim, a partir do século XVIII a ideia de progresso, originalmente usada para as questões científicas que remontam à revolução copernicana e todos os resultados que aquele método científico extraiu, se agrega à uma lógica de que as sociedades também progridem da barbárie (originária) em direção à civilização (europeia). Nota-se, outrossim, como a ideia de civilização também é carregada de racismo. A partir do estabelecimento de linha de progresso por onde as sociedades deveriam caminhar, os termos: “civilizado”, “moderno” e “desenvolvido” começam a ganhar sentido e servir de base para a classificação das diversas sociedades e cultura no mundo (Oliveira, 2010p. 54). Afinal, é preciso haver um ideal perversamente inalcançado a que se chama de desenvolvimento, para que assim possa existir também, o subdesenvolvimento. Nas palavras de Alberto Acosta (2016, p. 40)

O modelo de desenvolvimento devastador, que tem no crescimento econômico insustentável seu paradigma de Modernidade, não pode continuar dominando. Haverá, então, que superar a ideia de progresso enquanto permanente acumulação de bens materiais.

Em busca deste ideal que o estado moderno - historicamente e ainda hoje - mobiliza suas forças monopolizadoras da violência física legítima (Weber, 2015) assim como mobiliza a “máquina de guerra” (Deleuze e Guattari,1997) exterior da qual a ciência é um braço - sem armas - igualmente poderoso. Neste sentido, Deleuze e Guattari (1997), diferenciam a “ciência de estado” da “ciência nômade”. A primeira se imiscui ao estado e funciona a partir dele. Tamanha é a perpetração desta ciência, que dificilmente se acredita possível existir ciência sem um humano, sem registro civil, sem uma instituição etc. Como um operário vai à fábrica pontuar seu cartão, o cientista precisa deslocar seu corpo e suas palavras escritas em direção a um conjunto de procedimentos que são avaliados pelos seus iguais e movidos de interesses que podem até parecer legítimos e inéditos a ele, mas foram obliterados pela institucionalidade que carrega. “A ciência régia de estado transmuta problemas de pesquisa, incluindo-os em seus aparelhos teoremáticos e em sua organização do trabalho” (Deleuze e Guattari,1997p. 42). “A ciência de Estado não para de impor sua forma de soberania às invenções da ciência nômade” (Ibidem p. 27).

As ciências de estado só retêm da ciência nômade aquilo de que pode apropriar-se. A ciência de estado então torna sem estatuto verdadeiramente científico, ou simplesmente o reprime e o proíbe aquilo que é diferente dela. Na mesma direção, Ailton Krenak (2019, p. 64) diagnostica.

Há muito tempo não existe alguém que pense com a liberdade do que aprendemos a chamar de cientista. Acabaram os cientistas. Toda pessoa que seja capaz de trazer uma inovação nos processos que conhecemos é capturada pela máquina de fazer coisas, da mercadoria. Antes de essa pessoa contribuir, em qualquer sentido, para abrir uma janela de respiro a essa nossa ansiedade de perder o seio da mãe, vem logo um aparato artificial para dar mais um tempo de canseira na gente.

Portanto, para os casos específicos de instalações científicas em lugares cujos povos reivindicam a dimensão territorial, ancestral e espiritual, tem-se um duplo movimento opressor. Primeiro do aparelho do estado sobre estas populações - inclusive com o uso da violência jurídico policial. E, segundo, da ciência de estado que justifica e aliena o monopólio da legitimidade epistemológica de tais projetos em detrimento das ciências originárias. Logo, ao discutir tais conflitos no âmbito da educação científica é preciso também que estas ciências sejam confrontadas no que tange na sua relação com o estado e o capitalismo. Não se pode furtar, nestes casos, de uma abordagem sobre as sociedades e as cosmogonias envolvidas dos dois lados, nas quais, a ciência se insere como elemento epistêmico. Somente mergulhando na alteridade do outro é que se consegue equilibrar os argumentos colocados.

Feito este adendo, é possível então dar um passo a mais para perscrutar as formas pelas quais este tipo de abordagem pode ser desenvolvido no ensino de ciências. Isso que farei a seguir.

COSTURAS

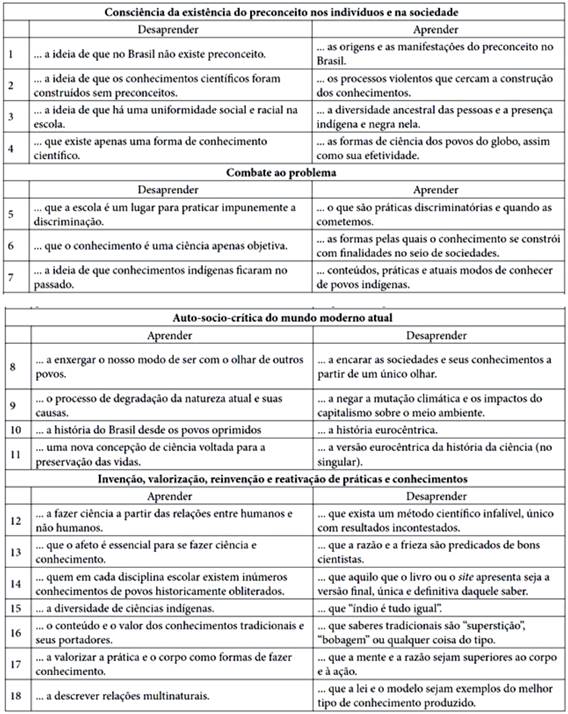

Parece-me bastante evidente que, para além dos caminhos apontados por Alves-Brito e Alho (2022), o trabalho de educação científica que envolve os conflitos étnico-raciais em torno da construção de edifícios em territórios, padece de uma ambivalência de argumentos. Nesta direção, toda forma de trabalho educacional que envolva ciências indígenas precisa, antes, dirimir ou minimizar os preconceitos que envolvem os povos indígenas e seus saberes. Machado e Coppe (2021) sistematizaram à luz da educação antirracista, das pedagogias decoloniais e do saber escolar indígena, dezoito pontos de abordagem em sala de aula de ciências para minimizar preconceitos raciais. Um princípio guia desta articulação no campo da educação científica é a máxima “desaprender para aprender”. Quando se trata de povos originários, suas relações com o estado moderno e com a ciência, é preciso desaprender uma série de coisas e aprender novas. E, por suposto, sempre que se desaprende algo, se aprende algo, assim como o contrário. Na tabela 1 é possível visualizar a distribuição destes caminhos em torno de quatro grandes pontos: 1) consciência do problema; 2) o combate ao problema; 3) a auto-socio-crítica do mundo moderno atual; e 4) invenção de novas práticas de conhecimentos.

Fonte: Machado e Coppe (2021)

Figura 1 Tópicos a serem aprendidos e desaprendidos, quando se pretende minimizar preconceitos em sala de aula

Tal esquema de ações pode ser compreendido dentro de uma analogia na qual o preconceito racial é pensado como um quadro clínico de moléstia. Neste sentido, comenta Machado (2020, p. 254):

A consciência sobre o problema pode ser comparada ao diagnóstico. O aclaramento de que existe um mal e a compreensão daquilo que o sustenta. O combate seria equivalente a uma intervenção tópica para lidar com algo imediato e ter condições de tratamento. A auto-socio-crítica poderia ser o prognóstico amplo, complexo de causas e efeitos. E, por fim, as novas práticas, as novas ações seriam as transformações e mudanças de hábitos que permitem que a moléstia seja curada e nunca mais manifestada.

Considerando os eixos propostos por Alves-Brito e Alho (2022) para educação científica e os conflitos étnico-raciais, percebe-se uma série de relações entre estas ações. O eixo 1: Alteridades e o conceito de des-envolvimento está diretamente relacionado com o que se propõe nos itens 4, 9, 12 e 13 do quadro; o eixo 2: Alteridades e a cosmopolítica está diretamente associado com os itens 11, 16 e 18; o eixo 3: Alteridades e a Teoria Crítica da Raça se conecta com os itens 1, 2, 3, 10 e 14; e o eixo 4: Novas alteridades no chão das escolas, dos museus de ciências, observatórios e planetários se conecta com os itens 8, 15, 17 do quadro. Suas naturezas são distintas no sentido de que Machado e Coppe (2021) apontam o objeto do que pode (ou deveria) ser aprendido e desaprendido. Já Alves-Brito e Alho (2022) destacam apontamentos e possibilidades que giram em torno de uma dimensão central que é a construção das alteridades.

Trazer esse exercício comparativo para os conflitos étnico-raciais envolve a desconstrução de certas noções como a de desenvolvimento e ciência (itens 8, 9, 10 e 11). Assim como a necessidade de novos aprendizados sobre as ciências e história dos povos tradicionais (itens 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18). E, como já apontado anteriormente, se a escola moderna e seus currículos operam na lógica de uma ciência de estado o esforço docente de descolonizar o currículo deve ser maior na direção de trazer novos elementos de povos que estudantes possivelmente não tiveram contato. Por isso a bibliografia etnográfica, etnológica mítica e narrativas dos povos são indispensáveis para qualquer professor ou professora que queira implementar estas discussões em sala de aula.

Do ponto de vista estritamente didático, quando falamos em trabalhar com algum tema específico em sala de aula, corremos um risco de recair em uma dimensão conteudista do processo ensino-aprendizagem. Contudo, a seleção de um conflito no qual estejam envolvidos ciência, tecnologia e desenvolvimento em seus diferentes significados, são elementos problematizadores iniciais, sobre os quais se podem desdobrar discussões, debates e uma sequência de ensino, por exemplo. Assim, com vistas à concretude de possibilidades, apresento, na seção seguinte uma sugestão de receita para aulas de ciência e os conflitos étnico-raciais.

RECEITAS

Para elucidar a proposta aqui realizada, gostaria, em primeiro lugar, de justificar as razões das escolhas pedagógicas, metodológicas e didáticas. Para os casos de trabalho em sala de aula de ciências envolvendo conflitos territoriais e étnico-raciais defendo que a abordagem seja com foco em CTSA (ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente), a metodologia seja a dos três momentos pedagógicos (3MP) e a estratégia didática seja a do debate simulado.

A abordagem pedagógica defendida, isto é, os princípios e formas educativas adotadas para guiar uma perspectiva de ensino (Nóvoa, 2000), é a conhecida como CTSA. Tal abordagem tem sido alvo de estudo e discussões no mundo todo desde o pós-guerra em diferentes sentidos atribuídos para a educação científica (Cruz e Zylbersztajn, 2001; Santos e Auler 2011). Segundo Widson Santos (2011p. 23) o movimento CTSA na educação científica “assumiu como objetivo o desenvolvimento da capacidade de tomada de decisão na sociedade científica e tecnológica e o desenvolvimento de valores para a educação das pessoas”. Isso significa que este tipo de abordagem considera essencialmente o caráter interdisciplinar do ensino ligado com o “engajamento em ações sociais responsáveis, questões controversas de natureza ética e problemas ambientais contemporâneos” (Ibdem). Por isso, defendo que o trabalho em sala de aula envolvendo a construção de empreendimentos tecno-científicos e conflitos étnico-raciais seja dentro de uma perspectiva CTSA.3

A metodologia de ensino de ciências, -isto é, os caminhos percorridos ao longo das aulas para se alcançar os propósitos educacionais -, defendida é a dos três momentos pedagógicos (3MP). Tal metodologia foi proposta inicialmente por Delizoicov e Angotti, (1990), fortemente influenciados por Paulo Freire (1970). Isso implica que esta metodologia carrega uma série de compromissos com o conhecimento da realidade e consciência das contradições e opressões do mundo a fim de poder pensar possibilidades de transformar essa própria realidade. Trata-se, portanto, de uma metodologia fundada para permitir a emancipação de estudantes. Para o caso de situações que envolvem conflito étnico-racial, em um país marcado pela colonialidade e lidando com preconceitos estruturais tão profundos, a transformação dessa realidade deve ser uma finalidade pedagógica muito patente. São três movimentos formativos propostos, assim descritos por Muenchen e Delizoicov (2014, p. 620)

Problematização Inicial: apresentam-se questões ou situações reais que os alunos conhecem e presenciam e que estão envolvidas nos temas. Nesse momento pedagógico, os alunos são desafiados a expor o que pensam sobre as situações, a fim de que o professor possa ir conhecendo o que eles pensam. Para os autores, a finalidade desse momento é propiciar um distanciamento crítico do aluno ao se defrontar com as interpretações das situações propostas para discussão, e fazer com que ele sinta a necessidade da aquisição de outros conhecimentos que ainda não detém. Organização do Conhecimento: momento em que, sob a orientação do professor, os conhecimentos de física necessários para a compreensão dos temas e da problematização inicial são estudados. Aplicação do Conhecimento: momento que se destina a abordar sistematicamente o conhecimento incorporado pelo aluno, para analisar e interpretar tanto as situações iniciais que determinaram seu estudo quanto outras que, embora não estejam diretamente ligadas ao momento inicial, possam ser compreendidas pelo mesmo conhecimento.

Considerando a possibilidade de trabalho com conflitos étnico-raciais, a dimensão histórica do conflito opera como o problematizador inicial sobre os quais os outros momentos decorrerão. O debate simulado, sobre o qual falarei a seguir, representa o movimento de organização do conhecimento, e a aplicação do conhecimento se dá em torno da análise de outros conflitos reais em discussão na sociedade e no mundo.

Por fim, do ponto de vista didático, isto é, das estratégias específicas adotadas em sala de aula, a que defendo aqui é o “debate simulado” Os debates permitem criar cenários de discussão democrática e de participação pública (Gordilho, 2005). Por possibilitar alternância de pontos de vista, pesquisa, tomada de decisões e o exercício de alteridade, os debates se constituem em uma rica possibilidade didática dentro de uma metodologia emancipatória e de uma abordagem CTSA. Os debates simulados, para Vieira e Bazzo (2008):

[...] se desenvolve a partir de uma questão científica em discussão na sociedade (como, por exemplo, aquecimento global, transgênicos, clonagem), sobre a qual existem pontos de vista divergentes. Nesse caso não se simula a situação, mas sim o debate. Para tanto os alunos são agrupados em equipes que devem representar os distintos pontos de vista sobre a questão em pauta. A busca de informações e argumentos em favor das diferentes posições sobre a controvérsia em discussão e sua exposição e confrontação, são os fios condutores do debate simulado.

Em casos hipotéticos, mas de contexto real, enquanto professor da educação básica, entre os anos de 2013 e 2019 realizei diferentes tipos de debates em cada um dos anos do Ensino Médio. Semelhante ao proposto por Rodrigues da Silva et al (2021) os debates sobre a implementação de matrizes energéticas em um contexto nacional, sempre permitiram o engajamento que a literatura preconiza, sendo inclusive muito bem avaliados pelos estudantes no que tange às suas aprendizagens.4 Nestes debates, um lugar real necessita modificar ou implementar a sua matriz energética e diversos tipos de matrizes são estudadas, escolhidas e debatidas em turnos de argumentação, réplicas, tréplicas, considerações finais e análise dos argumentos. Na condição de proponente do debate, eu buscava selecionar casos que tivessem possibilidade real de implicação do debate e ao mesmo tempo conseguissem comportar a maior quantidade de matrizes. O caso do Timor-Leste após a sua independência e seus acordos de tecnologia com o Brasil, possibilita instalação de usinas hidrelétricas, maré-motriz, eólica, biomassa, termoelétricas, solar e até nuclear. Discussão semelhante se deu quando o ciclone Ana devastou grandes áreas de Moçambique em 2019, o debate se deu em torno da reconstrução energética deste país. As escolhas por países também se deu em virtude de seus documentos oficiais, ministeriais e constituição serem acessíveis em língua portuguesa. E, geralmente, os grupos de trabalho, quando se deparam com as argumentações dos outros, acabam por consultar muitos destes documentos.5

Assim, considerando todas estas experiências práticas de receitas testadas por anos, os pressupostos didáticos, metodológicos, pedagógicos e interculturais envolvidos, a seguir esquematizo de que maneira organizaria uma sequência de ensino para discussões sobre implementação de projetos tecnocientíficos e conflitos étnico-raciais em aulas de ciências.

Tema do debate: desinstalação de empreendimentos construídos sem o amplo debate necessário. Nessa etapa da problematização, circunscreve-se o processo de implementação destas construções e a discussão acerca deles à época e a inserção da premissa na qual os povos afetados reivindicam - seja por projeto de lei, seja por ações judiciais - que essas instalações sejam desativadas. Não é parte do debate o que será feito deles. Considera-se, como preconiza a convenção 169 da IOT (1989), tornada lei no Brasil em 2004 por meio do Decreto Nº 5.051, de 19 de abril, que a escolha sobre os projetos é prerrogativa dos próprios povos envolvidos.

Os povos interessados deverão ter o direito de escolher suas, próprias prioridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimento, na medida em que ele afete as suas vidas, crenças, instituições e bem-estar espiritual, bem como as terras que ocupam ou utilizam de alguma forma, e de controlar, na medida do possível, o seu próprio desenvolvimento econômico, social e cultural. Além disso, esses povos deverão participar da formulação, aplicação e avaliação dos planos e programas de desenvolvimento nacional e regional suscetíveis de afetá-los diretamente.6

Note que, havendo a necessidade de discutir casos reais, tendo já sido realizada a construção destes empreendimentos, é preciso que o debate introduza essa premissa - justa - de desativação. No caso da base de Alcântara, por exemplo, debater sobre a sua implementação ou não, envolveria revisitar argumentos e discussões que já ocorrerão. Ademais, na medida em que o assunto “se resolveu” com a instalação do projeto, o debate perde condição concreta de existência dadas às análises e argumentos pragmatistas em torno do que se deu de fato.

Grupos de discussão: na formação dos grupos que se dá o elemento simulado do debate. Dentro da estrutura de representação, pode-se pensar em diferentes grupos. Isto posto, uma vez que o problema foi colocado para a turma, é preciso apresentar os grupos possíveis e dar um tempo para todo mundo discutir e se inscreverem nos grupos que desejam “ser/defender”. São quatro grandes grupos abaixo sugeridos:

Representantes das comunidades atingidas: grupo que focará em trazer aspectos da cultura, modo de vida, valores e tradição dos grupos que reivindicam a retirada das instalações de seus territórios. É este grupo que carrega a dimensão de alteridades tão necessária a este tipo de debate, e por isso mesmo, precisa ser auxiliado pelo professor ou professora com mais zelo e referências do próprio povo.

Secretaria dos direitos humanos: considerando aspectos mais globais de respeito aos povos, seus modos de vida e do impacto para eles, este grupo também corrobora em favor da retirada.

Ministério do desenvolvimento: inicialmente pensada como a visão “estatal” de desenvolvimento, este grupo tende a ser contra a proposta de retirada, mas pode mudar de ideia dependendo dos argumentos que envolvam outras dimensões de desenvolvimento e alternativas para a construção.

Ministério da ciência e tecnologia: espera-se que emerja uma visão de “ciência de estado” neste grupo, que também poderá mudar sua posição dependendo dos argumentos demandados.

Conselho jurado: este grupo se forma após os quatro primeiros e apenas é informado à turma quando as pessoas estiverem divididas em seus grupos. Então, explica-se a necessidade de um grupo de trabalho junto com o professor (que tem o papel de presidente), para poder analisar os argumentos ao longo do debate e chegar em um resultado classificatório dos pesos dados para cada argumento. Assim, após essa explicação, os grupos indicam 1 ou 2 representantes para fazerem parte do conselho. Essa escolha de esperar a filiação nos grupos para depois pedir a indicação, é uma demanda para que todos entendam que os membros de um conselho possuem vinculações e interesses, mas podem, também mudar de posição na discussão, já que, uma vez parte do conselho, a pessoa não participa da elaboração e debate como o grupo ao qual ela pertencia.

A tendência de professores ao pensar nesta divisão é considerar um número limite de participação nos grupos, mas a experiência tem demonstrado que grupos com poucas pessoas e grupos muito grandes não determinam a qualidade dos argumentos demandados. O cuidado na formação de grupos muito grandes será para a avaliação individual após o debate. Mas espera-se que as pessoas se reúnam por afinidade pessoal e por afinidade temática, sem ingerência docente quanto à quantidade limite de pessoas para cada grupo. O limite de pessoas se dá para a formação do conselho.

Assim, em uma turma de quarenta pessoas, pode-se pensar em um conselho com quatro estudantes mais o professor ou professora, e em quatro grupos de debate nos quais 9 pessoas seria a divisão igual por grupos, mas que não é necessária (em minha opinião). Definidos todos os papéis, é hora de distribuir materiais básicos iniciais para cada grupo. Materiais esses que não limitam, tampouco esgotam os argumentos. Pesquisas, notícias, artigos, estudos compõem uma bibliografia básica pesquisada pelo professor ou professora. Com isso, os grupos se reúnem para aprofundar estas pesquisas e dividir as tarefas de elaboração dos argumentos iniciais. Grupos experientes em debate organizado (que já fizeram debates em outras disciplinas ou mesmo em ciências, mas nos anos anteriores) costumam se dividir entre pesquisas favoráveis a causa e um grupo de pesquisa contrário ao outro lado. Assim, o grupo como conjunto se prepara para argumentar em favor de sua defesa e para contestar os argumentos contrários à defesa. Isso pode ser sugerido ou não dependendo de como está a composição deste grupo. Assim como um grupo ou outro pode receber mais ajuda docente, a depender de sua composição.

Deste modo, com as pesquisas encaminhadas o primeiro dia de debate é agendado e os grupos aprofundam as suas argumentações até lá. Sistematizando a proposta aqui apresentada, a figura 2 abaixo apresenta um resumo das aulas desta sequência de ensino.

Nas experiências com este tipo de organização de debates, interpelar e contra-argumentar fora de hora, acaba por antecipar ao grupo opositor argumentos que poderão ser previamente pesquisados. Tão logo os grupos compreendem este papel, passam a controlar qualquer pessoa apressada e se dispõem a ouvir atentamente os argumentos contrários ao seu grupo e, ainda que tenham muita vontade de contra-argumentar na hora, anotam e depois organizam as falas para o dia seguinte de aula. Diferente do que se pode supor, esta dinâmica é bem menos barulhenta do que a imagem que se têm dos debates escolares abertos, nos quais as pessoas expressam as suas opiniões. Nos debates simulados, as opiniões das pessoas têm baixo valor, na medida em que se debruça sobre questões objetivas que necessitam de decisão. Assim, na realização destes debates, os grupos efetivamente ouvem em silêncio os argumentos.

Há, ainda, por aperfeiçoamento de receita que produzi ao longo dos anos, algumas regras auxiliares que podem ser pedidas quando os argumentos são dados. 1) Solicitação de detalhamento. Muitas vezes o argumento não ficou devidamente enunciado ou elucidado. Os grupos podem pedir explicação ao grupo para que refaça a frase e assim todos compreendam. Na hipótese desta explicação não contentar, este argumento pode ser marcado como “problemático” para a análise do conselho.7 E o professor ou professora, na mediação do debate, também pode, se julgar que o pedido de explicação foi excessivo, ele mesmo falar. 2) Solicitação de fonte. Não raro, estudos, dados, números, textos, etc. são trazidos nestes debates. Nesse caso, a qualquer momento um outro grupo pode solicitar a fonte precisa da informação. Caso a tenha na hora o outro grupo apresenta. Caso não tenha, o argumento é marcado com uma cor diferente, para que o grupo envie à turma, naquele mesmo dia, o link ou a fonte precisa. Se não o fizer, ou se enviar, mas não tiver relação direta com a informação trazida, ou for de uma fonte duvidosa, esse argumento pode ser marcado como problemático para análise do conselho.

A decisão final do debate pode se dar de diferentes maneiras, mas destaco duas. A primeira delas é a diluição dos papéis e uma plenária em que as pessoas falam de suas dificuldades para argumentar em favor de coisas que elas não são favoráveis - e vice e versa - e rompendo a quarta parede do debate, elas falam o que pensam de fato sobre e a turma pode em conjunto consensual tomar uma posição. Na outra possibilidade, os argumentos são utilizados como fortes, problemáticos ou regulares e o conselho, de maneira mais objetiva afere o desempenho argumentativo de cada lado do debate e de cada grupo, produzindo um resultado final.8 Para este segundo caso, na grande maioria das vezes, os grupos derrotados acabam achando injusto, mas não menosprezam os trabalhos dos colegas. Discordam de uma ou outra categorização do argumento pelo conselho. Neste caso é o professor ou professora que precisa argumentar e acatar ou não algum recurso.

Por fim, e não menos importante, muitos argumentos que dizem respeito às visões dos povos tradicionais sobre desenvolvimento e ciência poderão ficar ausentes do debate. Essa discussão precisa ser trazida considerando estas dimensões ancestrais e ontológicas distintas dos povos na sua relação com o mundo. Após essa discussão, novos casos, desta vez atuais e reais podem ser trazidos. O Brasil está repleto de projetos de infraestrutura, ou expansão de fronteiras agrícolas, que de algum modo entram em conflito com povos tradicionais indígenas ou quilombolas, ribeirinhos, diretamente afetados por eles. Pode-se selecionar um destes casos com proximidade da escola para que a turma possa tomar partido e formar convicção sobre o assunto.

ARREMATE

As pessoas que realizarão ciência ou engenharia no futuro estão ou ainda não chegaram ao processo de formação educacional profissional. As gerações de trabalhadores da ciência não se formaram ainda e descolonizar a prática de investigação, os argumentos, a lógica e trazer as alteridades originárias para a educação científica é essencial para o futuro, inclusive do planeta e uma sociedade mais justa. Neste texto, procurei dialogar e complementar o trabalho de Alan Alves-Brito e Kaleb Alho (2022), trazendo, no bojo de minhas próprias palavras, elementos de uma nova forma de fazer, escrever e publicar investigações em ensino de ciências. Imaginação, prática, experiência e docência são os elementos mais constitutivos desta episteme contra hegemônica que carrego na forma de receita que deve ser adaptada aos contextos locais e regionais tanto quanto um prato de comida. Agradeço aos autores pelo diálogo e pelo engajamento nesta temática tão urgente quanto necessária.