Introdução - mãos que se escrevem....

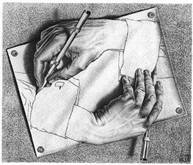

Apresentamos, como provocação, uma experiência estética intitulada mãos que se desenham, que foi criada em 1948 pelo artista holandês Maurits Cornelis Escher (1898-1972). Ela remete a paradoxos importantes que representam a complexidade da escrita através de uma ideia visual simples, da arte de escrever como origem do processo pedagógico. A obra de arte sempre nos faz pensar no encontro da autocompreensão de si e do mundo, por meio do confronto de percepções como desenvolvimento da (auto)reflexão pedagógica. “Aliás, verdadeiramente, escrever não é quase sempre pintar com palavras?” (LISPECTOR, 1984, p. 296). Para Jorge Luis Borges (2011), o livro seria o instrumento mais admirável e enigmático inventado pelo homem para reencantar, dialogar, conservar e reviver os tempos, guardando nele o sentido pedagógico e desejante de encontrar a felicidade e a sabedoria em uma compreensão de experiência processual viva.

Dos diversos instrumentos do homem, o mais assombroso, sem dúvida, é o livro. Os demais são extensões de seu corpo. O microscópio, o telescópio, são extensões de sua vista; o telefone é extensão da voz; depois temos o arado e a espada, extensões de seu braço. Mas o livro é outra coisa: o livro é uma extensão da memória e da imaginação. (BORGES, 2011, p. 11).

Ora, a experiência estética vivida por meio de diferentes obras humanas transforma o sujeito e é formativa na própria ação, visto que carrega a capacidade de educabilidade que é própria da escrita, sendo também enigmática. Daí que “o princípio do reconhecimento do outro, evidenciado na experiência prática do diálogo, é o que, em última análise, sustenta o trabalho da reflexão” (FLICKINGER, 2010, p. 121). A mão age, assim Heidegger (1995) caracteriza a essência da mão e do agir como meio para Ser, designando a fonte de sentido e verdade de quem ao escrever a própria vida se comunica consigo mesmo e com o mundo. Nessa perspectiva, a máquina de escrever, na qual apenas as pontas dos dedos são usadas, nos afasta do Ser, ou seja, “a máquina de escrever vela a essência do escrever e da escrita. Ela afasta o ser humano do âmbito essencial da mão, sem que o ser humano experiencie e conheça devidamente essa referência, de modo que já aqui uma mudança da referência do ser à essência do ser humano aconteceu” (HAN, 2018, p. 69-70). Nesses termos, o aparato digital parece agravar ainda mais essa atrofia da mão, do ato de escrever, isto é, leva ao declínio da mão que escreve e ao esquecimento do próprio sujeito, autor da escrita. Aliás, todo movimento da mão em cada uma de suas obras se transporta pelo elemento do pensamento em trabalho manual. “Assim, a atrofia digital da mão faria com que o próprio pensamento atrofiasse” (HAN, 2018, p. 71).

Hoje, com a cultura digital de um tempo que sobrevive através do mundo em rede, torna-se necessário repensar as formas como habitamos o digital e de como escrevemos a nossa história nesse mundo, tendo em vista as pesquisas sobre os trágicos retratos da leitura no Brasil (SIBILIA, 2012). A nossa preocupação em escrever sobre esse tema tem inspiração em pesquisas de diferentes contextos sociais, no entanto, debruçamos nossos esforços sobre os reflexos da cultura impressa à tela, no que se refere aos processos de leitura e escrita educacional.

Percebemos no campo educacional que os estudantes têm cada vez mais dificuldades para compreender os textos trabalhados tanto no livro impresso quanto na tela digital. Então, diante deste desconforto, formulamos algumas questões norteadoras para o debate que ora se apresenta: a) Existe diferença no processo de compreensão textual entre a leitura digital e a impressa? b) Afinal, quais são as competências acionadas para realizar a leitura nos diferentes textos?c) Esta escolha de suporte para leitura influencia e traz impactos aos processos educativos? A partir destes questionamentos, o texto segue uma abordagem hermenêutica, ou seja, uma produção textual compreensiva voltada à conversação de signos, pensamentos, imagens e discursos culturais, de múltiplos contextos, a fim de interpretar a própria constelação conceitual da leitura e escrita do sujeito em seu agir no mundo. Por meio da leitura crítica dos textos, a hermenêutica é capaz de perceber as tradições que ela mesma supera, compreendendo que, mais que a verdade do texto, há o sentido contextual que o envolve, por meio dos processos históricos e socioculturais (STEIN, 2004).

Os desafios da hermenêutica na cultura plural da educação contemporânea residem em provocar o diálogo crítico com a própria tradição cultural, gerando a problematização e a reconstrução de textos e escritas, para que mergulhados no contexto possamos estudar um fenômeno humano complexo, aberto e flexível, para mobilizar a compreensão recíproca. De acordo com Gadamer (2005, p. 356), “quem quiser compreender um texto realiza sempre um projetar”, situado no saber e na ação vital, que leva à reflexão, às dúvidas em relação à vida e que se mostra nas experiências complexas. Por tudo isso, justificamos a nossa escolha na hermenêutica reconstrutiva porque “toma como ponto de partida a impossibilidade de o sujeito conhecedor colocar-se fora desse seu contexto querendo distanciar-se dele, a fim de dominá-lo” (FLICKINGER, 2010, p. 157).

O que a pedagogia hermenêutica nos diz refere-se à produção de sentidos sobre o ato de educar e sobre os seus vínculos escritos com a tradição, ou seja, a educação enquanto fenômeno sociocultural precisa adotar a atitude dialógica para tecer relações e articulações com as experiências humanas (FLICKINGER, 2010). Dessa forma, nesse trabalho, dar-se-á destaque para as conceituações que tratam do letramento1 e da inclusão digital de forma ampla, considerando as dimensões humanas para o uso criativo das tecnologias. Para o acesso e compreensão desse fenômeno hermenêutico, lançamos mão do saber em jogo que defronta a educação com as tecnologias digitais advindas da virtualização textual.

Os Contornos Desafiadores da Educação: do lápis à tecla, do impresso à tela

O grande problema da humanidade é que todos nós somos idênticos e diferentes, e precisamos lidar com essas duas ideias que não são compatíveis. (Edgar Morin, online)

O ecletismo vivido hoje, em termos de possibilidades metodológicas, experimentos, técnicas, gestos e formas de pensar e agir no mundo, passa pela dimensão social da educação historicamente marcada na escrita. O ato de aprender e (re)conhecer passa pela incorporação dos elementos integrantes da produção e desenvolvimento da existência humana, que se dá, também, “por meio do consumo de estímulos audiovisuais, propagados pelas telas que se tornam onipresentes em todas as relações sociais” (ZUIN, 2013, p. 248). Octávio Paz (1999, p. 351), poeta mexicano, assim atualiza o ato de escrever: “Escrever é estender uma mão, abri-la, buscar no vento um amigo capaz de apertá-la. É uma tentativa de criar uma comunidade. E nada mais”. O ato de ler o mundo, de (re)escrevê-lo é um ato de tradução e de reconciliação com o outro, porque ganha sentido a partir do saber em jogo com a experiência linguística (desafiante e perturbadora), de reconhecimento e que traz à tona o que nós próprios desconhecíamos.

Para Gadamer (2000, 2005), a linguagem é condição para a compreensão dos problemas da imensa diversificação do mundo educacional, que passa a se constituir num mosaico de subsistemas flexíveis de articulação de textos, escritas e diversas atividades que se relacionam com o conhecimento digital na atualidade. Ainda no campo da compreensão, Gamboa (2013) nos ajuda na problematização de perguntas e respostas no âmbito do entendimento humano. No que tange à esfera da linguagem, buscamos suporte em Bakhtin (2000), relacionando seus estudos com o dialogismo eminente da era tecnológica que Benveniste (1976) defende, do ponto de vista linguístico, à constituição do sujeito em contato com os diferentes discursos e sujeitos. Quanto ao processo de leitura, encontramos amparo em Kleiman (2004), Palo e Oliveira (2003) e Zilberman (1998). Nas questões referentes aos novos processos de leitura na era tecnológica, buscamos suporte em Rojo (2007), Rojo e Barbosa (2015), Rojo e Melo (2017), cujos estudos se voltam aos novos letramentos, assim como Magda Soares (2002), que enfoca as novas práticas de letramento na cibercultura, tendo em vista os multiletramentos na era digital (FORTUNA, 2018). Os multiletramentos digitais pautam-se em algumas características: “a) são interativos (colaborativos); b) fraturam e transgridem as relações de poder estabelecidas; e c) são híbridos, fronteiriços, mestiços (de linguagens, modos, mídias e culturas)”. (ROJO, 2012, p. 23).

Para Gonsalves (2004, p. 59), “a preocupação maior (...) não reside na aplicação de um método para atingir a verdade; a questão essencial é ter, como meta do pensamento, a noção de (...) formação em lugar de conhecimento”. Como Gonsalves, Nóvoa (2004) apoia a esfera formadora da pesquisa, isto é, o formador consegue formar a si mesmo, mediante processo reflexivo sobre sua trajetória pessoal e profissional, numa espécie de pesquisa-ação-reflexão-ação. Sendo assim, podemos nos aproximar do objeto de estudo para construir juntamente com ele significados e sentidos, proporcionando experiências (trans)formadoras ao longo da própria constituição pedagógica.

Os termos letramento e alfabetização possuem amplas definições2, assim como a concepção de letramento e inclusão digital também varia de acordo com cada autor. Para Türcke (2010, p. 285), as tecnologias virtuais, os conteúdos e as informações no ensino digitalizado competem com os textos escritos, por causa dos estímulos audiovisuais, e transformam os nossos hábitos de leitura e de escrita:

Ora, o ler e o escrever ainda pertencem a técnicas culturais elementares. Não obstante, é indubitável que a tinta se empalidece em cada choque imagético. (...) Para que ainda se suporte, em geral, o decifrar dos conceitos e das linhas escritas faz-se cada vez mais urgente a presença de um intervalo na forma de um gráfico ou de pequenas imagens. Pertencem aos pressupostos silenciosos de todo print design que, sem esse intervalo, ninguém mais tem concentração e persistência para ler um texto do início ao fim, linha por linha. O procedimento de leitura, não só o procedimento de folhear uma revista, como também o científico, assemelha-se ao zapping, que se tornou normal defronte à tela.

A automatização digital coloca em competição textos escritos e imagens no espaço virtual o que reflete na fragmentação e empobrecimento da leitura e da elaboração crítica pela desatenção hipertextual. Entre essas concepções, percebe-se que quando sentamos à frente do computador e digitamos/escrevemos, trata-se de mera questão de transferência de ideias ou informações. Já no ato de inclusão digital, quando escrevemos estamos em luta por trazer à tona o que nós próprios ainda desconhecemos, por isso somos convocados ao ato de escrita enquanto (re)criação, (re)elaboração e jogo permanente do próprio imaginário, em busca de significação social e política. A inclusão digital é muito mais do que saber ler e escrever ou navegar na internet, mas sim, saber utilizar os diferentes recursos para pensar o cotidiano, promovendo a constante construção do conhecimento. Em tempos de uma cultura social digital, cria-se uma espécie de fusão dos horizontes comunicacionais da vida interconectada entre os sujeitos e as máquinas, lembrando a expressão latina deus exmachina3.

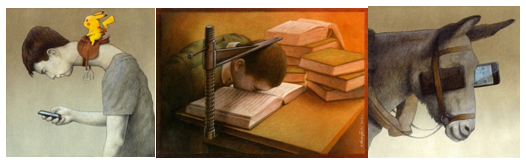

Porém, com a demanda por renovação constante das tecnologias na cultura digital, parece que vivemos em uma espécie de autocontradição performativa. Ou seja, vivemos a abertura das fronteiras digitais para acessar informações e conhecimentos no mundo e, ao mesmo tempo, estamos de volta ao mundo fechado em si, separando o texto da leitura, do pensar, pelo caráter hermético de sua tradução. A perspectiva de converter desenhos em críticas da condição humana é evidenciada nas figuras abaixo, de Pawel Kuczynski.

Fonte:http://www.pictorem.com/profile/Pawel.Kuczynski (online)

Figura 2 Imagens que narram o controle e a domesticação das formas de ver

No turbilhão de percepções da cultura digital, observamos que:

As tecnologias em si não são ruins. Fazer mais coisas com menos esforço é positivo. Mas as tecnologias sem a educação, conhecimentos e sabedoria que permitam organizar o seu real aproveitamento, levam-nos apenas a fazer mais rápido e em maior escala os mesmos erros. Achávamos que o essencial para desenvolver o país seria criar fábricas e bancos. Hoje constatamos que sem os conhecimentos e a organização social correspondentes, construímos uma modernidade com pés de barro, um luxo de fachada. (DOWBOR, 2013, p. 4).

Nesse movimento de busca por significados à escrita digital pulverizada pelas informações, muitas vezes destituídas de exame crítico, se faz necessário recuperar alguns elementos compreensivos do processo histórico capazes de dar vida e renovar os sentidos das estruturas educacionais. Isso significa pensar “do quadro-negro às telas: a conexão contra o confinamento” (SIBILIA, 2012, p. 173-180). Estudos indicam que o digital produz uma pressão por transparência e a falta de estranhamento à informação que existe abertamente, o que é prejudicial à arte de educar. “A transparência é a essência da informação. Ela é, afinal, o modo de proceder da mídia digital” (HAN, 2018, p. 74). A dimensão política da arte de educar nos faz pensar que a imagem possa dar sentido às palavras, tornando-as presentes no campo das relações sociais, seja por meio da fala, da escrita ou mesmo da linguagem digital em rede. De acordo com Volochínov (2013, p. 77), “a palavra na vida, com toda evidência, não se centra em si mesma. Surge da situação extraverbal da vida e conserva com ela o vínculo mais estreito. E mais, a vida completa diretamente a palavra, que não pode ser separada da vida sem que perca seu sentido”. Para Bakhtin (2000, p. 283- 294),

Aprender a falar significa aprender a construir enunciados (porque falamos por enunciados e não por orações isoladas e, evidentemente, não por palavras isoladas). (...) a palavra é expressiva mas essa expressão, reiteramos, não pertence à própria palavra: ela nasce no ponto de contato da palavra com a realidade concreta e nas condições de uma situação real.

Os diálogos sobre os processos de escrita vigentes permitem o alcance da (auto)compreensão que parte da cultura narrativa para o diálogo das culturas (HABERMAS, 1994). Em outra vertente epistemológica, Roland Bathes (1976) defende que as narrativas fazem parte da gênese da historicidade humana e de suas experiências metafóricas de construção de conhecimentos. O ato de educar mediado comunicativamente passa a fazer sentido nas diferentes bases (con)textuais, tecendo uma formação intercultural de sujeitos constituídos intersubjetivamente. Só nessas condições é possível transformar o entendimento subjetivo, superficial e desumano, em saber cultural, construído nas reivindicações críticas da linguagem com o outro.

(...) os processos de multiletramentos digitais implicam na capacidade de problematizar os conceitos epistemológicos, filosóficos e sociológicos apreendidos por meio das tecnologias digitais, para gerar a suspensão do juízo e a revisão político-pedagógica no relacionamento com o mundo das redes sociais, o que favorece e privilegia a aquisição das habilidades necessárias para a autonomia, a autoria e a criatividade. Contudo, com os novos letramentos digitais perdemos a característica da metáfora do desenvolvimento humano ligada aos estágios escolares ou ao desenvolvimento psicossocial e todas as gerações passam a ser expostas, desde os espaços familiares, irrestritamente, a informações via internet, estabelecidas pela coação de liberdade, pela embriaguez perceptiva do consumo e pela estupidez globalizada de desrespeito recíproco. (HABOWSKY; CONTE, 2020, p. 49).

Na perspectiva de Edgar Morin (2000), não compatibilizamos a preocupação com a transmissão e assimilação de escritas e conteúdos numa época de grande complexidade de informações e, por isso, não conseguimos ensinar a compreensão das condições de um conhecimento que mutila o seu saber, tornando-o prisioneiro das próprias conceituações fechadas da cultura fragmentada ou especializada. Nesse horizonte de discussão reside a nossa hipótese de que é preciso ter uma visão global, que possa estudar as incompreensões e contradições presentes nos diversos discursos, imagens e textos digitais, no sentido de auxiliar pedagogicamente a refletir a dialética da cultura em suas relações junto ao processo formativo para que este possa voltar a ter sentido e ter vida. Ou seja, tudo isso implica a capacidade do professor de colocar o conhecimento no contexto global da tradição com a alteridade (MORIN, 2000; 2018). A crise na educação e nos processos de ensino surge por conta da ausência desses momentos interpretativos e compreensivos da leitura digital e das contradições humanas, visto que a produção de um saber partilhado e comprometido com a reflexão ainda não acontece. Em termos pragmáticos, a compreensão de uma escrita educativa acontece,

Por exemplo, quando um professor passa uma lição a um aluno, que vai buscar uma resposta na Internet, ele deve posteriormente corrigir os erros cometidos, criticar o conteúdo pesquisado. (....) O conhecimento complexo evita o erro, que é cometido, por exemplo, quando um aluno escolhe mal a sua carreira. Por isso eu digo que a educação precisa fornecer subsídios ao ser humano, que precisa lutar contra o erro e a ilusão. (MORIN, 2018, online).

Diante dessas constatações, Morin (2018, online) questiona: “É possível sairmos de uma visão fechada em formas particulares para o pensamento complexo, capaz de ver os problemas em sua integralidade?”. Para compreender um texto, por exemplo, precisamos ir além da decifração técnica dos signos, por meio do dicionário ou da gramática, pois o texto digital ou impresso carrega uma função e um horizonte social que precisa ser levado em consideração para reconstruir o mundo de possibilidades do autor e dos intérpretes dos conteúdos apreendidos. Isso porque, as palavras englobam o processo interpretativo que não tem significado fixo e unívoco no texto em si, independentemente das formas de uso e dos contextos de aplicação.

A partir de inter-relações que constituem o mundo, podemos ressignificar as palavras, textos, imagens e os aspectos que afetam a comunicação escrita, criando novas expressões para dizer o que não se deixava dizer, incluindo o singular pertencimento e interpretação, que está diretamente relacionado com o texto e o seu contexto de sociabilidade. Byung-Chul Han (2018) discorre sobre a questão do digital que é uma mídia do projeto. O autor defende que a ontologia existencial precisa ser reescrita, pois acreditamos agora que não somos submetidos, “mas sim um projeto que projeta e otimiza a si mesmo. O desenvolvimento do sujeito em projeto certamente já estava em curso antes da chegada da mídia digital” (HAN, 2018, p. 81). Para contextualizar isso, recorre também à obra Virada Digital, de Flusser, que reivindica projetos de mundos alternativos do artista numa nova antropologia, uma antropologia do digital. Por essas e outras razões, as questões do universo digital operam a centralidade do mundo dissolvido em ilhas narcisistas. Ou seja, “temos de nos entender como curvaturas ou como protuberâncias no campo de relações, sobretudo inter-humanas, que cruzam umas com as outras. Também nós somos computações digitais de possibilidades puntiformes zumbidoras” (HAN, 2018, p. 83).

No âmago da investigação, Han (2018) retoma as utopias dos primórdios da comunicação com Flusser, que desvela uma antropologia idealizada do enxame criativo, supondo que o sujeito telemático seria um ser-conectado com os outros, por meio de uma comunicação digital de (auto)reconhecimento recíproco baseado na aventura da criatividade. De maneira correspondente, a sociedade digital liberta o ser humano do isolamento de si e cria um espaço de ressonância. Nesse cenário surgem os fantasmas digitais que perdem o significado lento da mídia escrita e se relacionam com sujeitos fantasmas de comunicação inumana, cujos beijos escritos não chegam a não ser por contágio, que não dá verdadeiramente nada a ler ou pensar (HAN, 2018). Esses meios de comunicação exercem um efeito semelhante ao do poder. A nova geração de fantasmas digitais é mais numerosa, descontrolada, audaz, barulhenta e em meio a internet das coisas, a “comunicação automática entre as coisas, ocorre sem qualquer intervenção humana, (e) produz novos fantasmas. As coisas, que antigamente eram mudas, começam, agora, a falar” (HAN, 2018, p. 97). Tais tendências não podem ser ignoradas ou consideradas estranhas pelos processos de ensinar e aprender.

Tal complexidade é revelada por Morin (2000) quando nos alerta sobre o fenômeno da incompreensão existente neste mundo em que há excesso de informação e a compreensão se distancia cada vez mais do ser humano. Mas, por qual ou quais motivos isto ocorre? Como é possível que uma sociedade que tem acesso a informações amplas e gerais de tudo e de todos não consegue compreender este recurso que deveria ser utilizado para exatamente isto: uma compreensão de mundo? Para ensaiar respostas a tais questões, trazemos a perspectiva de Dowbor (2013, p. 51), segundo a qual,

O grande desafio da educação é o de mobilizar as suas forças para reconstruir uma convergência entre o potencial tecnológico e os interesses humanos. O mundo da educação, no Brasil, juntando alunos e professores, representa cerca de um quarto da nossa população. É uma força. O novo peso do conhecimento no planeta, e da educação nos processos de reprodução social, pode constituir uma poderosa alavanca de humanização social. Mas o mundo da educação tem de expandir radicalmente as suas reivindicações, ampliar seus horizontes, para estar à altura dos desafios.

Na medida em que recriar e produzir conhecimentos por meio da escrita digital ou colaborativa se torna a matéria prima à formação e a todas as atividades profissionais, cabe às pesquisas em educação realizar leituras e escritas para compreender essas transformações. Segundo o Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF)4, apesar do percentual da população alfabetizada funcionalmente ter passado de 61% em 2001 para 73% em 2011, apenas um em cada quatro brasileiros domina as habilidades de leitura, escrita e matemática. Apesar dos recursos digitais e das facilidades de acesso à leitura, os altos índices de estudantes que deixam as universidades brasileiras na condição de analfabetos funcionais (cerca de 47%). Ou seja, o aumento da escolaridade média da população brasileira teve um caráter mais quantitativo (mais pessoas alfabetizadas) do que qualitativo (do ponto de vista do incremento na compreensão leitora). Somam-se a isso, os estudos do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa)5, mostrando que a cada 100 pessoas, apenas oito conseguem atingir a compreensão por meio de letras e números. São dados que nos assustam e nos iluminam para investir em propostas que deem conta desta lacuna formativa em termos de linguagem para reavaliar os processos de letramento e inclusão digital.

Autores como Kleiman (2004), Palo e Oliveira (2003) e Zilberman (1998) tratam a leitura como um dos suportes mais efetivos para a possibilidade de desenvolver de forma sistemática a linguagem e a constituição do sujeito, pois quem muito lê tem acesso a uma variedade maior de conhecimentos e pode desenvolver mais facilmente a capacidade de se situar no mundo de forma mais crítica. Orlandi (1989) compreende que é possível perceber que o processo de compreensão de textos não é simplista, neutra ou apenas técnica. Portanto, a educação não pode ser uma ilha resultante da infinidade de conexões frente a essas urgências de diversos tipos de experiências inovadoras. Existe uma relação entre texto e sujeito e a apropriação desta leitura que suscita novas perguntas só se dá mediante a compreensão do leitor dentro da tradição. No caso de uma língua estrangeira, o processo de compreensão vai além da decodificação de palavras, ultrapassa a fronteira cultural e a leitura e se torna mais ampla. Gadamer (2000, p. 36) nos alerta que “es obvio que la lectura, y la lectura comprensiva en la propia lengua materna y, por supuesto, en las lenguas extranjeras, figuran entre las grandes ampliaciones de nuestro horizonte mundano”.

Cabe lembrar que a leitura tanto na língua materna como em língua estrangeira se faz necessária à medida que nos constituímos como sujeitos participantes de uma sociedade informacional. A leitura é fonte de aprendizagem e gera o avanço da comunicação pedagógica sobre o que nós compreendemos ou não na experiência cotidiana. Porém, existem pesquisas que nos mostram a dificuldade que ainda há na compreensão de textos, línguas existentes e mundos, para além de uma análise unilateral.

Para ir além desse rápido diagnóstico, cabe se perguntar como se dá o processo de compreensão das leituras impressas e digitais e torná-las uma forma ousada de escrita (co)autoral do próprio texto em meio às demandas recentes. Tal investigação abrange vários temas podendo trazer contribuições para os estudos de diferentes linguagens, práticas pedagógicas, letramentos, formação de professores, informática, educação e inclusão digital e para o campo de Educação a Distância (EaD), apontando melhorias para o encontro com o outro na própria experimentação educativa. “O objeto da consciência é o em-si, mas o em-si, só pode ser conhecido tal como se apresenta para a consciência que experimenta. Assim, a experiência que experimenta faz precisamente esta experiência: o em-si do objeto é o em-sipara nós” (GADAMER, 2005, p. 463; grifo do autor).

A compreensão inicia na constituição da identidade e passa pelos processos de subjetivação e formação na vida em sociedade. No entanto, agora com questões voltadas às tecnologias digitais a preocupação gira em torno de criar dispositivos ao exercício da recepção crítica dos textos impressos e digitais culturalmente, na tentativa de sinalizar possibilidades de entendimento deste processo para a transformação das culturas, linguagens, tecnologias e das práticas pedagógicas à reconstrução de conhecimentos válidos.

(Re)Construindo os Alicerces Formativos com a Cultura Digital

Aprender a falar é aprender a traduzir. (Octávio Paz, 1999).

Com a presença das tecnologias digitais no cotidiano, o conceito de letramento e inclusão com a cultura digital volta a ser debatido para nos apoiar a compreender as questões da tradução e do diálogo nesse contexto (FLICKINGER, 2010, p. 76). Na perspectiva de Soares (2002), essa definição pode ser ainda mais clara e precisa tendo em vista as novas formas de práticas de leitura e escrita resultantes das tecnologias digitais. Essas práticas estabelecem novas possibilidades diferentes “daqueles a que conduzem as práticas de leitura e de escrita quirográficas e tipográficas, o letramento na cultura do papel” (SOARES, 2002, p. 146). Deste modo, se o letramento indica o estado em que vivem e interagem os sujeitos ou grupos sociais letrados, pode-se pensar que “as tecnologias de escrita, instrumentos das práticas sociais de leitura e de escrita, desempenham um papel de organização e reorganização desse estado ou condição” (SOARES, 2002, p. 148).

Warschauer (2006) entende que o letramento e a educação afetam o acesso às tecnologias no nível macro e micro. No nível macro, o acesso e a aceleração do capital econômica no trabalho pedagógico fortalecem a instrumentalização e o consumo, contribuindo para uma sociedade mais tecnologizada. No nível micro, Warschauer (2006) destaca que a educação e o letramento ajudam na utilização que serão feitos das redes pelos sujeitos, tendo em vista que as habilidades de leitura, escrita e pensamento são elementos importantes para a capacidade de uso dos artefatos.

Warschauer (2006) entende que a informática e a internet estão originando novos tipos de letramentos e novas práticas. O letramento eletrônico, por exemplo, é uma expressão que abrange outros letramentos, movidos pelos aspectos sociais e tecnológicos, por meio do computador, da informação, da multimídia e da comunicação. A expressão letramento por meio do computador teria surgido nos anos 80 com criação e propagação dos computadores pessoais (WARSCHAUER, 2006). Embora o letramento computacional possa englobar diferentes conhecimentos de tecnologia, que envolvem a digitação, a lógica de programação e outras formas de funcionamento desses sistemas computacionais, por muito tempo foi analisado na educação em suas formas de operacionalização com os computadores nos laboratórios de informática, usados para fins didático-pedagógicos. Warschauer (2006, p. 154) ressalta que essa dimensão foi desconsiderada às práticas educacionais, por fazer menção apenas ao uso básico do computador, como por exemplo, “ligá-lo, abrir uma pasta e salvar um arquivo, e, desse modo, tendia a justificar uma visão muito limitada da educação relacionada à informática”, não fazendo referência para os conteúdos, objetivos e propostas educacionais. Nessa perspectiva, o letramento informacional abrange não somente a informática e a internet, mas a sociedade da informação resultante do uso técnico da tecnologia para selecionar e avaliar as fontes da informação, considerando o volume de materiais desenvolvidos por meio dos diferentes artefatos desenvolvidos neste período.

Warschauer (2006) aborda sobre o letramento comunicacional mediado por computador, fazendo menções às habilidades fundamentais para que os sujeitos se comuniquem efetivamente através das mídias on-line. Para Warschauer (2006, p. 162), o letramento comunicacional mediado pelo computador “em um nível mais sofisticado, inclui a pragmática da argumentação e da persuasão eficaz em diversos tipos de mídia da internet (...). Em nível mais sofisticado (...) inclui o know-how para estabelecer e administrar as comunicações on-line”.

Coll e Illera (2010, p. 295) salientam que as definições de diferentes tipos de letramento ou alfabetizações nem sempre ficam claras, uma vez que ao se falar em alfabetização digital, alfabetização tecnológica, alfabetização em TIC, alfabetização informacional, alfabetização multimídia, alfabetização em mídias ou alfabetização em comunicação, para mencionar apenas algumas expressões habituais, “fala-se ou não da mesma coisa”. No entanto, destacamos que a alfabetização também é uma forma de se apropriar das funções sociais da escrita, por isso, “pensamos que a expressão alfabetização digital é mais inclusiva e a que reflete melhor as aprendizagens requeridas para satisfazer as novas necessidades de formação de que falávamos” (COLL; ILLERA, 2010, p. 295). O conceito de alfabetização digital também é abordado por Tarouco (2019) e diz respeito às habilidades para a utilização do computador e da internet, sendo ampliado para a compreensão e o domínio dessas habilidades através da fluência com a tecnologia da informação. Há ainda o conceito de competência digital, que corresponde ao uso pedagógico de diversas tecnologias e conteúdos eletrônicos, como parte das ações educativas de alfabetização científica e aquisição de habilidades necessárias para a autonomia, autoria e criatividade, pois, não há cultura nem humanidade distante da consciência social, ética e estética. Com todos esses aspectos levantados até aqui, sobre os diferentes tipos de letramento que estão envolvidos no uso do computador, percebe-se o quanto essas aprendizagens precisam ser exploradas e que esses importantes letramentos sejam universalizados pela linguagem (WARSCHAUER, 2006). Não por acaso, após o levantamento de diversas definições de letramento e a partir do uso das tecnologias, será enfatizado o letramento digital, pois é o mais condizente com os objetivos do trabalho proposto.

De acordo com Pereira (2011, p. 16), a palavra digital “nos leva à associação imediata ao computador”. Essa associação se justifica, pois os computadores processam as informações em forma de dígitos e a palavra digital compreenderia, ao mesmo tempo, um modo de “processar, transferir ou guardar informações” (PEREIRA, 2011, p. 16). Lévy (2009) destaca que digitalizar6 uma informação consiste em traduzi-la em números e que praticamente qualquer tipo de informação pode ser traduzida. “Em geral, não importa qual é o tipo de informação ou de mensagem: se pode ser explicitada ou medida, pode ser traduzida digitalmente” (LÉVY, 2009, p. 50). Devido à flexibilidade da informação digital, novos meios estão sendo criados, buscando o aprimoramento de serviços convencionais, seja em televisão, comunicação móvel, entre outros. Esse aprimoramento faz com que uma diversidade de equipamentos possa ser integrada e utilizada em uma grande rede digital convergida, o que possibilita o acesso à informação em qualquer lugar, a qualquer momento e, futuramente, por qualquer meio. Considerando todas essas complexidades, já é possível acessar a internet pela televisão e assistir televisão pelo celular, por exemplo. Essa convergência se deve, principalmente, a três fatores: diferentes plataformas de rede possuem a capacidade de transportar tipos similares de serviço; à integração de diferentes tipos de dispositivos microprocessados; e, ainda, à digitalização, unificando meio e mídia (PEREIRA, 2011). Para Lévy (2009), é importante compreender o processo de virtualização da sociedade da informação uma vez que, para ela, a representação não é mais física nem abstrata, mas digital.

Coscarelli e Ribeiro (2011, p. 9) destacam que o letramento para a utilização das tecnologias pode ser entendido como a “ampliação do leque de possibilidades de contato com a escrita também em ambiente digital (tanto para ler quanto para escrever)”. Por sua vez, Duran (2011, p. 28) reforça a ideia da falta de precisão conceitual que o termo letramento digital possui, mas salienta que o letramento “não se reduz a instrumentalização, já que nos remete às práticas sociais de leitura e de escrita e/ou à condição de quem as exerce”. Para a autora, o letramento digital seria “o processo de configuração de indivíduos ou grupos que se apropriam da linguagem nas práticas sociais relacionadas direta ou indiretamente à leitura e à escrita mediadas pelas TIC” (DURAN, 2011, p. 28).

De acordo com Buckingham (2010), estudos sobre o letramento digital já são realizados há algum tempo e argumentos a favor de um letramento computacional datam dos anos de 1980. No entanto, assim como o conceito de letramento não é bem definido, o letramento digital passa por esse mesmo problema, uma vez que não se sabe exatamente o seu objetivo, nem suas implicações. Por conseguinte, a maioria das discussões sobre letramento digital diz respeito à utilização da informação e dos espaços de leitura e de escrita, não abrangendo, por exemplo, os usos culturais da internet pelos jovens. As discussões sobre letramento abrangem uma utilização mais eficiente das tecnologias, no sentido de facilitar e otimizar o tratamento da informação, não problematizando fatores importantes dessa utilização. Busca-se, dessa forma, uma espécie de “desenvolvimento de habilidades de busca avançada (a chamada powersearching) que tornará mais fácil a localização de recursos relevantes em meio à proliferação de material on-line” (BUCKINGHAM, 2010, p. 48).

Assim, uma pessoa digitalmente letrada seria aquela que compara uma série de fontes, que faz buscas mais eficientes, etc. Tendo isso em vista, as crianças precisam desenvolver habilidades não apenas para lidar com as informações, mas precisam ser capazes de avaliá-las, explorá-las de forma crítica, para que possam, assim, transformá-las em conhecimento de inesgotabilidade da conversação humana e da experiência de mundo. “Isso significa fazer perguntas sobre as fontes dessa informação, os interesses de seus produtores e as formas como ela representa o mundo” (BUCKINGHAN, 2010, p. 49). “Vivemos a era das linguagens líquidas, a era do networking, ou relacionamento”, que exige de nós competências variadas e multiletramentos, sendo os professores e estudantes construtores-colaboradores das criações conjugadas (ROJO, 2013, p. 8).

Os processos de letramento e inclusão digital englobam as diferentes formas de textos na leitura de imagens, técnicas, habilidades para acessar, interagir, processar e desenvolver a multiplicidade de interpretações na leitura das mais variadas mídias. Buzato (2003), por sua vez, amplia esse conceito, definindo-o como um conjunto de conhecimentos que permite às pessoas participarem nas práticas letradas mediadas por computadores e outros dispositivos eletrônicos no mundo contemporâneo. Confirmando que o letramento digital compreenderia a utilização de diferentes dispositivos, além do computador. Araújo e Glotz (2009, p. 15) salientam que não há letramento digital, se o sujeito não possui “autonomia, criticidade e poder de reformulação e redirecionamento em relação ao uso que ele faz das TIC em sua vida”. Nesse caso, o conceito é ampliado, como destacam Saito e Souza (2011, p. 135), com questões implícitas ou explícitas, que se referem à “avaliação, crença, valores, ideologia, cidadania, tomada de poder, identidade, produção, e outras categorias relacionadas a uma dimensão crítica de letramento”.

No país, um dos primeiros documentos a apresentar questões relacionadas ao letramento digital foi o Livro Verde da Sociedade da Informação no Brasil, que, para Saito e Souza (2011), é um tanto confuso, pois trabalha com diferentes concepções sobre o tema da alfabetização digital.

Na parte do glossário, aparece a seguinte definição: “Alfabetização digital - Processo de aquisição de habilidades básicas para o uso de computadores, redes e serviços de Internet”. Essa concepção, semelhantemente à definição de letramento computacional, trabalha com a ideia de “habilidades básicas” para uso do computador, ficando implícito que esses conhecimentos podem ser de natureza mais técnica. Já no capítulo 3, sobre a “Universalização de Serviços para a Cidadania”, após fazer um breve arrazoado de que a universalização das TIC compreende também uma democratização de tais tecnologias, que não se trata somente de tornar disponíveis os meios de acesso e de capacitar os indivíduos para tornarem-se usuários dos serviços da Internet. Trata-se, sobretudo, de permitir que as pessoas atuem como provedores ativos dos conteúdos que circulam na rede o que implica uma mudança de paradigma, ou seja, fazer com que o usuário não seja apenas consumidor de serviços informacionais, mas também produtor de conteúdos na rede. (SAITO; SOUZA, 2011, p. 124).

A partir das aprendizagens necessárias ao letramento digital, a promoção da inclusão social e a disseminação das tecnologias às populações mais carentes, podem caminhar em direção à construção de uma sociedade do conhecimento, ultrapassando e qualificando a sociedade da informação em que se vive hoje. Ser letrado digitalmente implica no contato com inúmeras informações, sejam em formatos textuais, imagens, sons, etc. Por isso, novas formas de alfabetização e letramento mostraram-se necessárias para entender essas informações vindas de vários suportes digitais, a fim de proporcionar uma melhoria em sua qualidade de vida e a construção de sentidos textuais que mesclam palavras e se conectam a outros signos de possibilidade de compreensão da realidade, por meio de hipertextos, (hiper)links etextos multimodais. Ele precisa também ter capacidade para localizar, filtrar e avaliar criticamente informação disponibilizada eletronicamente e ter familiaridade com as normas que regem a comunicação com outras vertentes e pessoas através dos sistemas computacionais. Com base nas diferentes abordagens de letramento e inclusão digital podemos compreender o uso integrado dos instrumentos culturais, que já fazem parte da própria tradição de sentido computacional, da compreensão de informações, análise de multimídias e formas de comunicação (BUZATO, 2003).

Silva (2013, p. 21) lança um olhar sobre a percepção do letramento digital de educadores e educandos como algo relacionado aos pressupostos hegemônicos neotecnicistas, evidenciando “que a concepção de educação que orienta as práticas de letramento digital de professores e alunos (...) encontra-se subsidiada por pressupostos contra-hegemônicos que possibilitam visões críticas e transformadoras da realidade social”. Nesse sentido, a relação de contra-hegemonia se dá pela relação dialógica, pedagógica e crítica das práticas sociais do educar, pelos valores culturais, técnicos e ideológicos, que penetra e se expande, socializa e integra a vida em sociedade. Assim, é necessário pensar se educação está impossibilitando e inviabilizando o letramento digital, ou seja, não caminhando para a emancipação no sentido da conversação digital, mas para a alienação ideológica do mercado capitalista, justamente porque se reflete o sentido operacional, reprodutivo e espetacular das tecnologias. Além disso, os educadores e educandos se encontram em situação de vulnerabilidade, pela ausência da linguagem, do horizonte da intercompreensão que baliza o agir crítico e inacabado da humanidade em formação.

Sob a perspectiva de Silva (2013, p. 174), os educadores e educandos “não possuem consciência e nem clareza teórica de que o desenvolvimento das suas práticas de letramento digital, por meio dos computadores e da internet no laboratório de informática do colégio, está sendo subsidiadas por pressupostos teóricos e pedagógicos hegemônicos do neotecnicismo”. Parece que vivemos num dilema entre o desejo compulsivo de navegar e o fato de muitas vezes ser navegado pelas próprias tecnologias digitais, pois,

Os estímulos e a possibilidade de navegar pela rede, através de links referentes ao assunto, fazem com que o leitor além de realizar uma leitura superficial, não se aproprie sobre o assunto principal do livro. E quando percebe, inúmeras janelas estão abertas, mas não sabe realmente as informações que leu. Teve acesso a diversas informações, porém se dispersou a tal ponto que precisa parar, fechar as janelas abertas e retomar o foco da leitura. (SILVA, 2017, p. 50).

De fato, hoje é quase impensável vivermos separados das tecnologias digitais. “É cada vez mais comum a sensação de que esquecer o telefone móvel em casa significa algo como que se separar de um braço ou de uma perna, como se fosse um membro biônico, tamanha a sua importância nas relações cotidianamente estabelecidas” (ZUIN; ZUIN, 2018, p. 421). Tudo indica que os educadores e educandos são atraídos pelas tecnologias e propagandas midiáticas e encontram nelas referências para a construção da identidade cultural, se moldando muitas vezes ao consumo de informações, sem aprender a desenvolver-se com elas, a partir de um olhar inquieto que avalia com o outro, descobre o que é bom e corrige as falhas autocentradas para melhorar o trabalho humanizante. Para completar esse quadro, as tecnologias, pela sua audiovisualidade, oferecem dispersão e excitação dos sentidos, o que dificulta a capacidade de assimilar as experiências cotidianas, pois, elas apenas repetem os assuntos de interesse do leitor e as situações relacionadas com a globalidade.

Assim, no contexto educacional também precisamos discutir as dissonâncias cognitivas e emocionais comuns que as tecnologias digitais podem gerar quando tomadas por visões simplificadoras dos processos pedagógicos, bem como gerar dependência. Assim, o letramento digital vai além do “aprender a digitar, conhecer o significado de cada tecla do teclado ou usar um mouse”, mas é preciso “dominar a tecnologia para que, além de buscarmos a informação, sejamos capazes de extrair conhecimento” (PEREIRA, 2011, p. 17). Trata-se, portanto, de ir além da inovação sem mudança ou da instrumentalização da tecnologia, para atingir, a partir do letramento digital, a democratização formativa e a correção das informações. Afinal, o letramento digital não se esgota na transmissão cultural ou na leitura superficial do que a internet apresenta. Como defende Rojo (2012, p. 22), “não são as características dos novos textos multissemióticos, multimodais e hipermidiáticos que colocam desafios aos leitores”, visto que nos familiarizamos com as tecnologias digitais no encontro (re)criador com o outro virtual, incorporando hábitos, condições de trabalho e inspirando novas formas de vida e comunicação, em ambiências de sensibilidade emocional aliada a informações e diversão coletiva.

Considerações Finais

Sem a pretensão de esgotar este assunto potente, flexível e metamorfoseante, que é a leitura e a escrita no mundo digital, constatamos que assim como a obra artística do início do texto, as performances digitais precisam ser como a expressão do mundo psicomotor porque o corpo precisa falar e reagir aos gestos do nosso cotidiano. Parece que o digital, assim como as artes, não é do plano literal e exato, mas pertence aos sentidos interpretativos (de uma obra impulsiva de sugestões textuais), que podem ativar canais comunicativos, sensoriais e sociais de cooperação, despertando o interesse por novidades e lançando críticas ao tradicional. Uma compreensão hermenêutica da leitura e da escrita na contemporaneidade não renuncia aos multiletramentos digitais, às contradições, ao seu próprio lugar no tempo, no espaço da cultura, para compreender melhor. Dito isso, os campos de experiência ativados pela cultura digital podem reativar as curiosidades sensoriais que passam pelas mãos, pelas emoções, pela motricidade, pelos diálogos e descobertas cognitivas, a partir dos multiletramentos.

O reconhecimento do ato de ler o mundo com os múltiplos textos da cultura é inerente à experiência educacional, da qual uma (auto)crítica digital da própria condição humana poderia desenvolver-se, pois não há uma virgindade expressiva na contaminação e movimento digital integrado à vida. Poderíamos dar várias respostas às perguntas lançadas no texto, mas as reflexões do trabalho em tela não permitem um ponto final (no máximo um ponto e vírgula ou reticências), para concluir os múltiplos significados da cultura digital. Afinal, ao interagirmos com os outros, criamos e transcendemos os nossos próprios limites de entendimento, aprendendo a nos transformar naquilo que somos. A tese da neutralidade da escrita no mundo digital é posta em xeque, pois ela não pode domesticar e controlar as aspirações do mundo social sobre uma humanidade inconclusa, em termos de possibilidades à intercompreensão (HABERMAS, 1994). É necessário compreender a ideia de letramento digital como uma forma de diálogo pedagógico, que envolve a mobilização de um conjunto de letramentos e práticas sociais entrecruzadas de forma mútua e sensíveis aos contextos, à vida e aos processos educativos. Contudo, cabe agora resistir aos confinamentos que privilegiam a reclusão e dispersão mercadológica, radicalizando o encontro inventivo com as diferenças, para que as tecnologias na educação favoreçam os espaços de encontro e diálogo crítico-reflexivo condizentes com as disposições escolares e outros dilemas éticos, estéticos e políticos (SIBILIA, 2012).

Cabe à pedagogia pensar os textos das ambiências digitais eliminando os travamentos do desenvolvimento humano como forma de ampliar o diálogo em torno dos multiletramentos, tendo em vista que a leitura é um exercício de memória sensorial (pela própria voz e do outro) e uma arte da compreensão que interdepende das interações humanas.Pensar e exercitar pedagogicamente uma espécie de conflito de interpretações acerca dos interesses econômicos das tecnologias na educação, de fins consumistas, uso generalizado, que atomizam, linearizam e separam as pessoas da convivência face a face no mundo digital, seria o primeiro passo para instigar as possibilidades de diálogo intercultural, a partir da construção participativa de práticas críticas de leitura e escrita que inspiram competências flexíveis para o séc. XXI.

Nesse ponto, em conferência recente, António Nóvoa (2022, online7) fala das mudanças nas características das escolas e dos professores no mundo móvel digital, reforçando que não há educação sem afeto, sem sentimentos e sem as relações profundas das inquietações humanas. O autor faz um comparativo dos próximos passos da educação por meio de duas metáforas, a escola templo - tradicional, fechada nos intramuros e relativamente isolada da sociedade, com a grande biblioteca digital, onde o conhecimento está disponível para destravar os multiletramentos críticos, os trabalhos de pesquisa individuais e coletivos, projetos, criação de conteúdos, tutoriais, enfim, um espaço que encoraja e impulsiona uma diversidade de situações, porque todos estão criando e aprendendo a herança do passado e as alfabetizações científicas.O acesso maior ou menor a textos lidos e escritos, bem como as relações estabelecidas desde os primeiros anos de vida com eles, é que enriquece a alfabetização e os multiletramentos à democratização digital do conhecimento,legitimando as experiências que os estudantes trazem de suas vidas para a escola.

Ao conectar nossos argumentos a uma série de debates que acontecem hoje nas mudanças da cultura digital, avaliamos a necessidade de uma reimaginação do presente que faz aprender e compreender. Em outras palavras, uma das alternativas às possibilidades do conteúdo formativo de leitura e escrita de mundos passa pela análise da tradição cultural, como forma de superar a centralidade do texto em si, para o seu próprio desenvolvimento vinculado aos sentidos emergentes dessas linguagens em construção. Os textos impressos ou digitais só recebem significados nas (re)leituras entre os sujeitos, para assim criarem novas metáforas e metamorfoses na tensão linguístico-expressiva e social da escrita.

Por tudo isso, não se trata de sucumbir a uma perda da experiência pedagógica das mídias digitais tornando as pessoas isoladas (marginalizadas, silenciadas, ignoradas em suas diferenças nas redes ou esquecidas), apagadas dos próprios contextos e das condições ideológicas da vida cotidiana, mas de reconectar o nós digital nas experiências construídas coletivamente. Cabe a nós uma releitura do mundo digital, que ao incluir e estimular a humanidade em suas diferenças, ironicamente, na multiplicidade da economia digital, facilita inclusive o letramento econômico relacionado às políticas socioeducacionais postas em movimento pelo desregrado capitalismo global.As narrativas aqui reunidas vislumbraram movimentar os elementos fundamentais que interferem no processo de leitura digital, de multiletramentos, para o desenvolvimento de capacidades de letramento crítico, validando algumas questões ligadas à recepção educacional e apreensão em ambiências digitais.