Introdução

A inserção de estudantes com deficiência na rede regular de ensino, passou a ser realidade no Brasil a partir da publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 5.692 de 1971 (BRASIL, 1971), que orientava que a educação de pessoas com deficiência deveria ser realizada no ensino regular. A partir desse período, iniciou-se o movimento de criação de classes especiais nas escolas regulares de ensino (ROGALSKI, 2010).Assim, com o passar dos anos, e com as constantes mudanças nas políticas educacionais, em decorrência da Constituição Federal de 1988, a educação nacional passou a buscar “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” (BRASIL, 1988, p. 64), estabelecendo diversas ações e mudanças para tornar o sistema educacional brasileiro em um sistema inclusivo.

Com a virada do século, essas ações passaram a ocorrer de forma mais efetiva, a partir da publicação das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica em 2001.O documento passou a regulamentar os artigos presentes na LDBEN nº 9.394 de 1996, que instituem a Educação Especial como modalidade de ensino, e orientam o atendimento educacional especializado aos estudantes com necessidades educacionais especiais nas classes regulares, para todos aqueles que apresentarem condições de serem integrados a partir de suas necessidades específicas (BRASIL, 2001). Segundo a Resolução CNE/CEB 2/2001, a Educação Especial passa a ser compreendida como:

(...) um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da educação básica (2001, p. 01).

Nessa perspectiva, segundo Garcia e Michels (2011), no decorrer dos anos 2000, eventos internacionais também inspiraram a Educação Especial do país, e intensificaram a divulgação de uma educação na perspectiva inclusiva, e destacam a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI) como marco importante decorrente dessas ações, que define o público da Educação Especial e orienta os sistemas de ensino brasileiros a garantir uma série de ações para o acesso e a permanência desses estudantes no ensino regular (BRASIL, 2008).

A partir disso, em 2008 também foi publicado o Decreto nº 6.571, revogado pelo Decreto nº 7.611 de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a organização da Educação Especial no país, estabelecendo como uma de suas diretrizes a garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de ensino e com base na igualdade de oportunidades, e define o AEE como serviço de apoio complementar e suplementar ao ensino regular, voltado a eliminar as barreiras no processo de escolarização dos estudantes público da Educação Especial (BRASIL, 2011).

Desse modo, considerando que o sistema de ensino inclusivo e o AEE são ações recentes, ainda apresentam demandas, dificuldades e fragilidades que impossibilitam a concretização de um sistema educacional efetivamente inclusivo, como a falta de formação adequada (TAVARES; SANTOS; FREITAS, 2016), e a falta de articulação entre os profissionais que atuam nas escolas de ensino regular (MIRANDA, 2015). Nesse contexto, algumas autoras apontam a formação continuada como estratégia para atender efetivamente os princípios da educação inclusiva (ZANELLATO; POKER, 2012), e ainda, que essa formação deve possibilitar a participação de professores de forma ativa, na construção de propostas pedagógicas adequadas à cada realidade, ampliando ações articuladas entre universidade e educação básica (PLETSCH; ARAÚJO; LIMA, 2017).

Além disso, sabe-se que a PNEEPEI de 2008, atualmente passa por um preocupante processo de reformulação, que vai na contramão de mais de três décadas de avanços e conquistas da área no país (MANTOAN, 2018). Compreende-se a importância de, após 10 anos de existência, a PNEEPEI ser devidamente revista. Porém, tomando-se o cuidado e o compromisso de avançar e não retroceder. Desta forma, estudos como esse se revestem de importância por seus aspectos fundamentais, pois seus resultados podem gerar informações importantes acerca do processo inclusivo, destacando potencialidades e limitações das políticas públicas atuais, para que os próximos encaminhamentos à Educação Especial no país em termos de legislação sejam focados no aprimoramento, visando atender as demandas relacionadas à efetivação de um sistema educacional inclusivo e não segregador.

Em razão disso, este estudo busca compreender a realidade e as possíveis dificuldades encontradas pelas professoras do AEE, em relação ao processo inclusivo nas escolas da rede pública municipal de uma cidade da Fronteira Oeste do RS, visando identificar estratégias, ações e conteúdos para a formação profissional docente, na perspectiva da educação inclusiva.

Procedimentos metodológicos

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa na análise e discussão de seus resultados, e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição dos pesquisadores, sob o parecer de nº 2.887.965. A pesquisa exploratória, segundo Gil (2008), trata-se da primeira fase de uma investigação mais ampla, e objetiva “desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista, a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores” (GIL, 2008, p. 25). Assim como, Triviños (1987) conceitua a pesquisa descritiva como um método que se propõe a descrever fatos e fenômenos de uma determinada realidade. Já a pesquisa qualitativa, segundo Minayo (1994), preocupa-se com aspectos da realidade que não podem ser quantificados.

Os sujeitos do estudo foram as professoras do AEE que atuam na rede regular municipal de ensino de uma cidade da Fronteira Oeste do RS. Dessa forma, das trinta professoras que atuam no AEE na rede municipal da cidade investigada, participaram do estudo dezessete professoras que estavam presentes em reunião previamente agendada, e a Coordenadora da Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), totalizando dezoito participantes no estudo. Todas as participantes assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, concordando em participar da pesquisa. Os dados foram coletados durante o ano letivo de 2018.

Para coleta dos dados, as professoras do AEE responderam um questionário estruturado com questões abertas (Quadro 1), em reunião previamente agendada na SEMED, que teve como proposta identificar a realidade e as possíveis dificuldades das professoras do AEE, relacionadas à sua prática docente. As questões foram elaboradas a partir das orientações oficiais, a partir das Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, publicadas em 2009, que definem as atribuições do professor do AEE no contexto escolar (BRASIL, 2009).

Para validação de conteúdo do questionário, o mesmo foi enviado para cinco pesquisadores com grau de Doutorado e conhecimento na área, para verificação da clareza e coerência das perguntas formuladas, de acordo com os objetivos do estudo. Para tal, foi utilizado um formulário online, onde a identificação do pesquisador avaliador era opcional. A partir disso, retornaram duas avaliações, e todas as sugestões dos pesquisadores foram refletidas e consideradas.

Quadro 1: Questionário estruturado com questões abertas aplicado às professoras do AEE participantes do estudo.

| 1- Descreva a realidade vivenciada, pontuando os aspectos positivos e negativos, na sua atuação como professora do AEE, com relação: |

|---|

| a) Ao trabalho pedagógico realizado na Sala de Recursos Multifuncionais (SRM): |

| b) Ao contato e a troca de informações com os familiares dos estudantes atendidos na SRM: |

| c) Ao contato e a troca de informações com os professores das salas regulares: |

| 2- Você encontra dificuldade em outros aspectos relacionados ao processo de inclusão escolar realizado nas instituições em que atua? Explique. |

| 3- Na sua percepção, quais mudanças são necessárias para chegarmos à superação das dificuldades encontradas na sua prática docente enquanto professora do AEE? |

Fonte: Elaboração das autoras, 2019.

Foi realizado um encontro para preenchimento do questionário, e posteriormente, um encontro para devolutiva das informações às participantes, que também foi realizado na SEMED, de acordo com a disponibilidade das participantes, e com a presença da Coordenadora da Educação Especial que auxiliou na organização dos encontros, bem como contribuiu nas discussões da reunião de devolutiva. No segundo encontro, as respostas do questionário foram categorizadas e apresentadas com os seguintes objetivos: 1) apresentar as dificuldades relatadas pelas professoras; 2) discutir e refletir sobre as implicações das dificuldades identificadas (FIORINI; MANZINI, 2014); 3) identificar estratégias e ações como possibilidade de superação dessas dificuldades.

As discussões e reflexões foram estimuladas pelas pesquisadoras com base nas interpretações, questionamentos e contribuições da literatura. Este encontro foi realizado em formato de Roda de Conversa, que segundo Afonso e Abade (2008), têm como proposta construir e reconstruir uma realidade, por meio do ato educativo reflexivo, onde os participantes interagem através de discussões e reflexões, com a possibilidade de aprofundar e ressignificar a temática discutida. O encontro teve seu áudio gravado, por meio de três gravadores em diferentes posições da sala para captar os comentários e discussões de forma mais completa. Os áudios foram transcritos na íntegra para posterior análise, os quais tiveram duração de aproximadamente três horas.

Para apresentação dos resultados, foram utilizadas as respostas do questionário e as transcrições dos áudios da reunião de devolutiva, categorizadas por meio da análise de conteúdo descrita por Bardin (2011) e apresentadas de forma descritiva, utilizando-se da frequência de respostas.

Resultados e Discussão

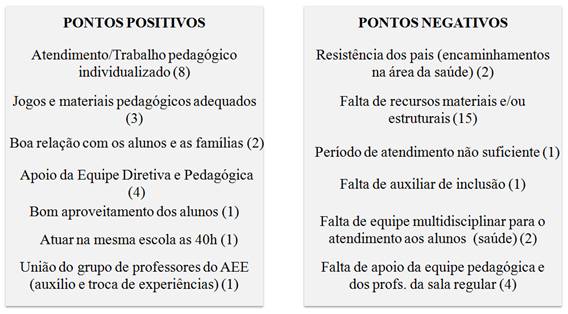

Com os resultados categorizados para a reunião de devolutiva, a partir das respostas sobre os pontos positivos e negativos do trabalho pedagógico realizado nas SRM, as professoras do AEE participantes do estudo destacaram como principais pontos positivos o atendimento individualizado aos estudantes (n=8), e o apoio da Equipe Diretiva e Pedagógica (n=4); e como pontos negativos, o destaque foi em relação à falta de recursos materiais e/ou estruturais (n=15) e a falta de apoio da Equipe Pedagógica e dos professores das classes regulares (n=4), conforme ilustrado na Figura 1.

No estudo de Miranda (2015), também verificou-se que a falta de articulação entre professores do AEE e professores das salas regulares ainda é uma realidade muito presente, embora o trabalho colaborativo entre os professores citados tem-se evidenciado como uma estratégia eficaz para a melhoria do processo de escolarização dos estudantes público da Educação Especial. Do mesmo modo, a realidade da falta de recursos materiais e/ou estruturais, também foi verificada em outros estudos (DAMASCENO; PEREIRA, 2014; PASIAN; MENDES; CIA, 2017a), o que é uma realidade preocupante, visto que, materiais e estrutura adequadas podem apoiar e facilitar o trabalho pedagógico do professor do AEE nas SRM. Neste estudo, as professoras do AEE destacaram a falta de internet e equipamentos multimídia para o planejamento e para o trabalho pedagógico com os estudantes, e salas de recursos adaptadas em algumas escolas, em função da falta de espaço físico específico para o serviço do AEE.

Fonte: Elaboração das autoras, 2019

Figura 1 Categorização das respostas da alternativa A do questionário, com relação ao trabalho pedagógico realizado na SRM

Posteriormente, quando os dados foram apresentados na reunião de devolutiva, as professoras novamente ressaltaram a importância do atendimento individualizado para atender as especificidades de cada estudante, e que pela grande demanda de estudantes atendidos nas SRM, o número de atendimentos para cada aluno muitas vezes se resume em uma vez por semana, período este que muitas consideram não ser suficiente para a efetividade do trabalho pedagógico realizado nas SRM.

(...) eu mesmo, eu tento fazer um trabalho de uma hora e meia, por que uma hora também assim óh (...) passa voando, mas infelizmente, às vezes pela demanda, as gurias, a gente acaba tendo tempo de uma hora, então tu tem que se virar nos trinta “pr’aquela” uma hora render, e às vezes, depende do aluno não rende nada (…). (Professora 4)

(…) é muito aluno e eu consigo atender uma vez na semana por que eu atendo a três escolas, então assim óh, aí entra a questão da infrequência, aí tipo eu vou numa escola uma vez na semana aí se aquele aluno já não vai, vai ficar pra outra semana (...). (Professora 7)

No estudo de Pasian, Mendes e Cia (2017a), que investigou os aspectos organizacionais e de funcionamento do AEE, com uma amostra de 1.202 professores do AEE de vinte estados brasileiros, a maioria dos professores também apontou que o trabalho pedagógico nas SRM ocorre individualmente, entre uma e duas vezes por semana, com duração em torno de uma hora. Nessa perspectiva, Miranda (2015) ressalta que o número excessivo de estudantes para atendimento nas SRM compromete o AEE oferecido aos estudantes, em função da grande demanda ocasionar um trabalho pedagógico complementar insuficiente.

Outro ponto destacado pelas professoras é a dificuldade e também resistência dos pais com relação aos encaminhamentos na área da saúde, que por vezes não acontecem pela falta de interesse da família, que marca os atendimentos e não comparece, e ainda, pela demora nos atendimentos em virtude da longa lista de espera. Segundo as professoras, essa falta de articulação com os serviços da saúde, bem como, a resistência dos familiares em relação aos encaminhamentos, muitas vezes comprometem o atendimento do AEE, em função da falta do parecer clínico da necessidade educacional especial do estudante, como também dos demais encaminhamentos e serviços necessários que demandam do setor da saúde, e que são indispensáveis para o desenvolvimento integral do estudante de acordo com cada especificidade.

(...) na verdade, esse tipo de atendimento que foi colocado, não sei se as gurias vão concordar comigo, é essa troca de informações entendeu (...), tipo eles exigem (setor da saúde) informação lá da escola, mas tipo a gente não tem retorno às vezes a mãe chega lá na escola e diz assim: “Profe ele foi atendido dois (...), duas ou três vezes e ele foi liberado.”, mas porque que ele foi liberado? Ah, não sei ele disse que ele não precisa, e aí a gente fica, poxa vida a gente pediu uma ajuda né, e aí essa ajuda não veio né (...). (Professora 12)

(...) ou um plano ou alguma coisa, algum esclarecimento porque a gente fica também perdido né (...), principalmente porque a gente tem esses alunos que não tem diagnóstico, e a gente fica lá tentando todas as possibilidades pra ver o que poderia ser né, então (...) (Professora 6)

(...) eles solicitam (setor da saúde), por exemplo, um relatório de avaliação do AEE, relatório de avaliação da professora da sala, aí a gente manda tudo e põe sempre “estamos a disposição, gostaríamos de trocar informação”. Nunca tem um retorno, os pais que já não querem esse diagnóstico também já dizem, “ah! não ele é normal, ele não tem nada”, e deu. É perseguição da escola (...). (Professora 15)

Essa falta de articulação com os setores da saúde também foi verificada em outros estudos (Santos et al., 2015; PASIAN; MENDES; CIA, 2017a), corroborando com a afirmação da necessidade do trabalho colaborativo entre educação e saúde. Realidade também apontada no estudo de Mendes, Vilaronga e Zerbato (2023), que destacou a importância do trabalho colaborativo e articulado dos setores em prol da inclusão escolar e do desenvolvimento integral dos estudantes com deficiência na escola.

No estudo de Silva Júnior, Godoy e Lins (2016), os autores ressaltaram a importância da atuação conjunta entre os setores, de modo a promover a inclusão escolar. Nesse contexto, ações de fortalecimento e articulação dos setores devem ser promovidas, de modo a possibilitar a ação conjunta desses profissionais, e a consolidação das aprendizagens dos estudantes público da Educação Especial na rede regular de ensino (VINENTE; GODOY; LINS, 2016). Em contrapartida, Silva, Molero e Roman (2016, p. 109) destacam que essa realidade ainda é muito presente, pois o setor de saúde ainda possui a posição “de saber especializado supostamente capaz de sanar as mazelas da educação, o que fortalece processos de patologização e soluções medicalizantes”. Essa realidade contribui para o afastamento e pouca articulação entre os setores de saúde e educação (SILVA; MOLERO; ROMAN, 2016).

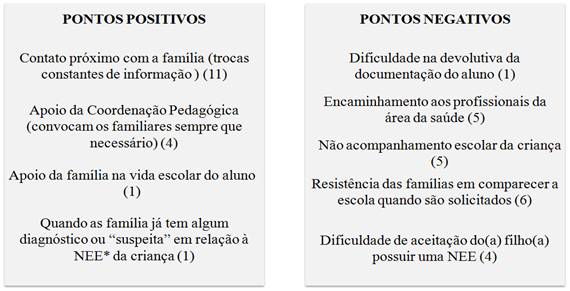

Com relação à alternativa B da primeira questão, referente ao contato e a troca de informações com os familiares dos estudantes atendidos na SRM, os principais pontos positivos destacados foram o contato próximo com as famílias (n=11), e o apoio da Coordenação Pedagógica que convoca os familiares à escola sempre que necessário (n=4), conforme ilustrado na Figura 2. Como pontos negativos, destacaram-se a resistência das famílias em comparecer a escola quando solicitadas (n=6), o não acompanhamento escolar da criança (n=5), a dificuldade por parte dos familiares no encaminhamento dos estudantes aos profissionais da área da saúde (n=5), e ainda, a dificuldade de aceitação dos familiares com relação a necessidade da criança atendida pelo do AEE (n=4).

*NEE=Necessidade educacional especial. Fonte: Elaboração das autoras, 2019

Figura 2 Categorização das respostas da alternativa B do questionário, com relação ao contato e a troca de informações com os familiares dos estudantes atendidos na SRM

Na reunião de devolutiva, as professoras novamente destacaram a resistência dos familiares no que diz respeito ao encaminhamento do estudante aos profissionais da área da saúde, onde destaca-se a fala de uma das professoras:

(...) o aluno vai pra sala de recursos ou ele tem já o diagnóstico ou então vem através da orientação né, a orientação nos encaminha, aí no caso se o aluno não tem nenhum diagnóstico e apresenta (...) dificuldade acentuada de aprendizagem, aí a gente dá continuidade no atendimento e a equipe pedagógica conversa com a família e faz os encaminhamentos. Claro que a gente sabe da nossa realidade, mas essa dificuldade da devolutiva dos profissionais e às vezes também dos pais, por que assim óh, quando a gente chama as famílias eles concordam (...)digamos que já tenha o diagnóstico, a família concorda com tudo, mas aí não dá encaminhamento “pr’aquilo”, e a gente não tem a devolutiva, então, eu sofro. Eu sofro do jeito que outras colegas também com essa questão da devolutiva da família e dos demais profissionais também. (Professora 14)

Desse modo, segundo Silva, Cabral e Martins (2016), existe a necessidade de se estabelecer uma relação mais colaborativa e afetiva entre os profissionais da escola e os membros familiares, de modo a valorizar a participação, o diálogo, o acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem do estudante, e a execução de orientações sobre direitos, responsabilidades e recursos, pois a participação da família é considerada como uma estratégia fundamental de apoio à aprendizagem dos estudantes (CASTRO; REGATTIERI, 2009), principalmente àqueles com necessidades educacionais especiais.

O estudo de Rech e Freitas (2021) destaca que a família é uma importante rede de apoio para a inclusão escolar, e por isso deve ser uma parceira da escola. No entanto, a realidade presente nas escolas é de uma relação considerada pelas autoras como acusativa e de culpabilização pela realidade apresentada. Nesse contexto, é importante que escola e família atuem em uma relação recíproca e de parceria em prol do desenvolvimento do estudante (RECH; FREITAS, 2021). Diante dessa realidade, é fundamental compreender a relação escola e família, para possibilitar o fortalecimento dos vínculos e a mediação de trabalho entre os setores, pois a “parceria família-escola é um fator de suma importância para o sucesso da inclusão” (SILVA; ELIAS, 2022, p. 01).

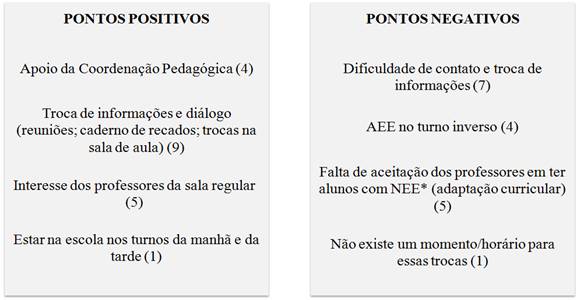

Nas respostas referentes ao contato e a troca de informações com os professores das salas regulares, tiveram destaque como pontos positivos a troca de informações e diálogo entre professor do AEE e professor da sala regular, por meio de reuniões, cadernos de recados e trocas na sala de aula (n=9), o interesse dos professores da sala regular em trabalhar de forma articulada com o AEE (n=5), e o apoio da Coordenação Pedagógica (n=4). Já como pontos negativos, destacaram-se a dificuldade de contato e troca de informações (n=7), a falta de aceitação dos professores em ter estudantes com necessidades educacionais especiais em suas turmas, e a consequente falta de adaptação curricular (n=5), e o AEE ser realizado no turno inverso à escolarização nas salas de aula regulares (Figura 3).

*NEE=Necessidade educacional especial. Fonte: Elaboração das autoras, 2019

Figura 3: Categorização das respostas da alternativa C do questionário, com relação ao contato e a troca de informações com os professores das salas regulares.

Segundo o Decreto nº 7611 de 17 de novembro de 2011, é dever do Estado garantir um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, e com base na igualdade de oportunidades (BRASIL, 2011). Além disso, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, os educadores devem “selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares, se necessário, para trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de alunos”(BRASIL, 2017, p. 16-17), em todas as modalidades de ensino, incluindo a Educação Especial. Diante disso, mesmo que a adaptação curricular esbarre nas fragilidades do processo de formação inicial dos professores das salas regulares (TAVARES; SANTOS; FREITAS, 2016), algumas autoras (VILARONGA; MENDES, 2014) ressaltam que o trabalho colaborativo entre professor do AEE e professor da sala regular possibilita uma educação que atenda a demanda de todos os estudantes, e estimula a busca pelo sucesso na aprendizagem.

No entanto, as professoras destacaram na reunião a dificuldade de contato e troca de informações entre professor do AEE e professor da sala regular na Educação Infantil, mesmo o atendimento não sendo realizado no contraturno, pois muitas crianças permanecem na escola em período integral, pela falta de professores e auxiliares pedagógicos e pela inviabilidade do município em contratar profissionais que os substituam. Desse modo, as reuniões pedagógicas semanais, que estimulavam o contato e troca de informações entre professores, não estava acontecendo. Além disso, as professoras também citaram que, pelas condições de trabalho, principalmente pela falta de pessoal, muitos professores acabam adoecendo, o que contribui ainda mais para a precariedade das condições de trabalho, e consequentemente, para a falta de articulação entre os profissionais.

(…) na educação infantil, especialmente na educação infantil (...), tá faltando gente pra tudo que é lado né, assim como faltam os auxiliares de inclusão, também faltam profissionais de sala de aula e até os horários de planejamento tão sendo alterados e tal em função da necessidade a própria é (...), formação na secretaria passou (...), ficou sem acontecer né, em razão da falta de pessoal, então este é um entrave sério (...) no nosso fazer e nas escolas de ensino fundamental tem um espaço pra reunião de formação (...), todas as escolas têm um horário previsto e aí a gente sempre faz uma conversa de que se esse horário é previsto pra isso, a gente como sujeito, como alguém que tá lá, a gente tem que brigar pra que isso aconteça, porque se este é o único momento que eu vou poder me sentar junto com a minha colega que atende o meu aluno eu preciso desse olhar, preciso que isso aconteça, eu preciso é (...), garantir que eu tenha esse espaço né (...). (Professora 1)

(…) só a minha escola (...) eram nove lacunas que a secretaria não conseguiu completar de auxiliar e estagiário, e aí essas turmas já estavam desassistidas, aí os colegas ficavam sozinho, sozinhos, sozinhos, com inclusão, sem inclusão, aí eles começaram a adoecer. Ataca a coluna, aí não sei o que, e foi juntando. Tem gente que tá trabalhando doente e tá bem difícil, a gente já conversou com secretário, já conversamos, mas é uma coisa que tá caótica. (Professora 9)

Quando as professoras foram instigadas a descrever as dificuldades encontradas em outros aspectos, referentes ao processo inclusivo nas escolas em que atuam, destacaram-se a falta de formação adequada para todos os envolvidos com o estudante público da Educação Especial, incluindo professores e auxiliares pedagógicos (n=7), a resistência dos familiares e professores da sala regular em aceitar a necessidade educacional especial do estudante (n=5), a falta de recursos materiais e estruturais (n=5), e o atendimento dos serviços da saúde realizados de forma precária e sem retorno para a escola (n=2).

Nessa perspectiva, muitos autores também destacam o processo formativo como essencial para a concretização de uma educação efetivamente inclusiva (TAVARES; SANTOS;FREITAS, 2016; PASIAN; MENDES; CIA, 2017b; PLETSCH; ARAÚJO; LIMA, 2017). Processo formativo este que muitas vezes não é promovido na escola, e nem por parte do poder público, ficando a cargo de cada professor investir em sua formação continuada, superando as barreiras de sua prática docente (SALGADO, 2020). Realidade de muitos professores no país, pois a formação inicial é deficitária e insuficiente no que diz respeito às demandas da inclusão escolar, e que não prepara minimamente o professor para adaptar o currículo e construir estratégias para consolidar as aprendizagens de todos os estudantes, independentemente de suas especificidades e características individuais (SALGADO, 2020).

Na última questão do questionário, foi solicitado às professoras que refletissem sobre quais mudanças são necessárias para chegar-se a superação das dificuldades encontradas em sua prática docente, enquanto professoras do AEE, e as respostas citadas foram a qualificação/capacitação na área para todos os profissionais (n=9), maior articulação entre todos os envolvidos com o estudante público da Educação Especial (n=6), incluindo professores, equipe Diretiva e Pedagógica, profissionais da área da saúde e familiares, mais retorno e apoio dos serviços e profissionais da área da saúde (n=3), maior investimento estrutural e pedagógico nas escolas (n=2), mudanças e adequações das políticas públicas de Educação Especial e Inclusiva (n=2), dar prioridade ao atendimento daqueles alunos que mais necessitam do AEE (n=1) em função da grande demanda, e ter graduação específica na área de atuação (n=1).

Na reunião, uma das professoras ainda destacou que o ideal seria a criação de uma instituição específica, com uma equipe multidisciplinar de saúde para o atendimento aos estudantes público da Educação Especial. Além disso, a grande maioria das professoras também citou a possibilidade de maior investimento na Educação Especial do país, para que sejam feitas as mudanças necessárias para a superação das dificuldades da demanda atual.

(...) toda cidade tem um centro específico para as escolas, não pro público geral da cidade né, isso aí assim óh (...), eu acho que é vital porque a lei cita pessoas, mas ela em nenhum momento do atendimento educacional cita profissionais da saúde (…). (Professora 2)

(...), aí falaram que existe (...), que a gente tem acesso a saúde, a gente não tem! Não tem, não tem acesso a material pedagógico. Eu, a minha escola que eu tô faz sete anos que a sala de recursos foi a SEMED que montou, uma coisinha daqui uma coisinha dali, agora eu tô com uma aluna com baixa visão e não tem (...), no momento não tem nenhum material adaptado porque a escola não tem condições daquilo (...). (Professora 5)

(...) tem que ser programa, e não tem que ser projeto, porque muitas das nossas escolas tiveram (...), receberam material, o material não é material (...), se tu entra na sala é (...), o material que nos mandavam né gurias é a mesa, a cadeira, os computadores. Se a sala tipo dois (...) tinha impressora Braille, tinha é (...) material pra que a gente, pra que o aluno tivesse melhor acesso, mas de uns anos pra cá, isso simplesmente não existe mais, não existe mais, foi quando o governo começou a cortar as verbas da educação, me desculpa, quando o governo começou a cortar as verbas da educação, a educação especial foi uma das primeiras que eles, que eles é (...), eles não fizeram, o governo não fez deliberadamente não foi isso nós cortaremos da educação especial, mas foram usando (...), recursos de diminuição, porque precisavam. Há quantos anos a gente não recebe material?! (...) sete anos no mínimo. (Professora 1)

De acordo com Saviani (2011), a falta de investimento é uma realidade da política educacional vigente, que visa a redução de custos, de acordo com o princípio máximo de resultados e o mínimo de investimento. Dessa forma, com relação a educação inclusiva, essa realidade não é diferente, pois os estudantes com necessidades educacionais especiais, nos últimos anos, foram inseridos de forma massiva no ensino regular, de acordo com os dados do Censo Escolar (BRASIL, 2018).Entretanto, apesar disso, os investimentos por parte do governo federal não deram-se na mesma proporção, de acordo com a realidade encontrada neste estudo, como também, relatado por outros autores que apontam a falta de investimento como um fator limitante do processo inclusivo nas escolas brasileiras (DAMASCENO; PEREIRA, 2014; PASIAN; MENDES; CIA, 2017a; MANTOAN, 2018).

No estudo de Loureiro e Silva (2021), foi evidenciado que a permanência dos estudantes público da Educação Especial na rede regular de ensino, muitas vezes é ameaçada pela falta de recursos para adequação de espaços e materiais, assim como para a capacitação dos profissionais. Do mesmo modo, no estudo de Franco e Gomes (2020), foi destacada a necessidade de maior investimento em educação por parte do poder público, de modo a garantir a permanência dos estudantes com deficiência na escola, e possibilitar a sua efetiva aprendizagem. Esse investimento vai além da estrutura física e de materiais adequados para o processo de ensino-aprendizagem, onde também é necessário o investimento em capacitação docente e contratação de profissionais, de modo a atender a demanda da inclusão escolar (LOUREIRO; SILVA, 2021; FRANCO; GOMES, 2020).

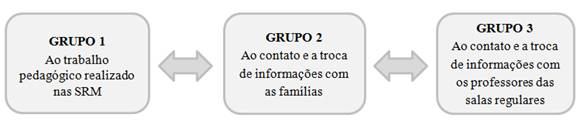

Na parte final do encontro, foi solicitado às professoras que se dividissem em três grupos. Nessa proposta, cada grupo ficou responsável por refletir estratégias e ações para superação das dificuldades apontadas nas três alternativas da questão número 1 do questionário, sendo que cada grupo ficou responsável por uma alternativa (Figura 4). Na sequência, cada grupo apresentou sua proposta, e os demais grupos, colaborativamente, tiveram a oportunidade de discutir e refletir sobre as ideias apresentadas, assim como, propor outras estratégias que possibilitassem a superação das dificuldades apontadas em cada questão. As professoras foram instigadas a elaborarem estratégias a curto e médio prazo, aplicáveis às suas realidades, de modo a possibilitar a aplicabilidade prática dessas ações no contexto em que elas atuam.

Fonte: Elaboração das autoras, 2019

Figura 4 Organização dos grupos para a atividade final da reunião de devolutiva

Nesse sentido, o Grupo 1 citou que para a superação da falta de materiais pedagógicos, além de maior investimento, como medida de urgência a curto prazo, seria a possibilidade de criação de materiais alternativos, utilizando-se materiais recicláveis. Outros estudos também citaram a elaboração e adaptação de materiais, como uma realidade que fica a cargo do professor do AEE (ANACHE et al., 2014; GALVÃO; MIRANDA, 2015), que muitas vezes paga com seu próprio dinheiro para ter o material necessário para trabalhar com os estudantes nas SRM (DAMASCENO; PEREIRA, 2014). Diante dessa realidade, Pasian, Mendes e Cia (2017a) destacam que fatores como estes, interferem diretamente na qualidade do trabalho pedagógico realizado nas SRM.

É uma coisa que a gente faz de urgência porque não tem recursos, então tu vai improvisando, tu vai criando materiais. Às vezes tu não tem tal coisa, daí tu pega material de sucata (...) Então a gente providencia, todas as gurias tem em sala de aula, muito material confeccionado por nós (...). (Professora 8)

Durante a discussão deste primeiro ponto, as professoras destacaram que, para a melhora do trabalho pedagógico, deve-se levar em conta a realidade do estudante, como também a sua especificidade, não se prendendo ao livro didático e fazendo com que o conteúdo tenha aplicabilidade de acordo com a realidade do estudante. Nesse contexto, uma das professoras destacou:

(...) Isso também envolve a questão da formação do professor né. Porque assim, há quanto tempo, há quanto tempo, há quanto tempo! a gente vem dizendo que (...) bom, que a gente trabalha isso, que trabalha a realidade do aluno independente do nível de escolarização que ele tiver, que isso toda a vida tu vai precisar a partir de uma situação concreta pra que o aluno possa abstrair. E no nosso caso, no caso dos nossos, sim ele vai abstrair. Então, é uma questão de (...) vocês me perdoem, mas é uma questão de humanidade né, de entender o que o outro precisa e te colocar à disposição do outro (...) mas se tu te dedicar a estudar aquele conteúdo, e entender o que que tal coisa da álgebra é do teu dia a dia, a aplicabilidade disso tu vai trazer pra esse que precisa e para todos os outros. (Professora 1)

Corroborando com o ponto destacado pelas professoras, Ausubel (1968) conceitua esse discurso como aprendizagem significativa, que segundo a autora ocorre quando uma nova informação relaciona-se com um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo, preexistentes em sua estrutura cognitiva. Nesse sentido, Moreira (2011) também concorda com a fala das professoras, destacando em seu estudo que o processo eficiente de ensino deve estar centrado no estudante, promover a mudança de conceitos e facilitar a aprendizagem significativa.

Com relação ao Grupo 2, a professora responsável pela apresentação do grupo destacou:

(...) A gente pensa que, fazer encontros com a família, criar um vínculo maior com a família, conseguir quebrar a barreira da família, entendeu?! É isso que a gente tava conversando, que é muito importante, até eu coloquei assim (...) que eu tenho um aluno lá que era uma tia que levava a criança, aí chegou um momento que eu pedi, que daí eu nunca tinha acesso a mãe, entendeu (...) aí eu pedi assim, que essa tia não levasse mais a criança, que de preferência a mãe levasse, e como já tá sendo bom, porque daí tu consegue ter aquela troca, tu consegue, sabe (...) tu vai criando um vínculo, e isso é importante, porque aí eles chegam pra o atendimento muito armados, na maioria das vezes, eles chegam assim “meu filho não é louco” (...) porque ainda tem essa coisa que, vai pro AEE e é uma criança louca, pra eles ainda (...). (Professora 15)

Além disso, as professoras verbalizaram que a participação da família é fundamental para o desenvolvimento da criança, e as professoras do AEE a partir de uma postura acolhedora, transmitindo segurança e liberdade para os pais se aproximarem do AEE, é de extrema importância para a criação desse vínculo, conforme já destacado por alguns autores anteriormente no presente artigo (CASTRO; REGATTIERI, 2009; SILVA; CABRAL; MARTINS, 2016).

Já o Grupo 3, destacou:

A gente colocou três situações, uma é do turno inverso, a dificuldade do contato com a professora. Aí a gente colocou como estratégia então, é fazer as trocas de bilhetes, usar o Whatsapp que é o que tá, a princípio ao nosso alcance (...) Depois, no segundo é a falta de entendimento do professor sobre o processo de encaminhamento ao AEE e o público-alvo do AEE, que a gente já entregou o que é o público-alvo e eles não compreendem, eles tentam encaixar “ah o aluno eu acho que é aquilo” ou tudo é autista (...) “ah ele é autista, eu tenho certeza, ele não olha no olho”, aí o que a gente pensou, em criar um documento então, na escola, pra orientar sobre como deve ser encaminhado e quem são as crianças que não são o público-alvo. (...) O último ponto também foi a falta de tempo para conversar e fazer as trocas com a professora, que geralmente acontecem na porta ou no corredor quando a gente vai entregar a criança (...) quem é no mesmo turno né, no caso da Educação Infantil. Então disponibilizar um tempo para esse encontro. Eu, por exemplo, marco com as professoras no dia do meu planejamento, que é na sexta, só que elas não tem esse tempo disponível porque não tá o colega, ou não tá no planejamento dela batendo. Então é ainda um desafio. (Professora 9)

Do mesmo modo, as professoras ressaltaram que, nos dias atuais, a situação do AEE na escola é muito melhor do que em anos anteriores, pois muitas vezes, o AEE era visto como um inimigo, mas que ainda há resistência por parte de muitos professores com relação à adaptação curricular. Nesta perspectiva, sobre a aceitação do AEE dentro da escola, uma das professoras finalizou:

Nós temos que garantir nosso espaço, e ele só vai ser garantido no PPP (Projeto Político Pedagógico) da nossa escola. A gente é contra, a gente achou ruim (...) bueno, tá aí, tá posto, não adianta mais a gente espernear. Agora a gente tem é que garantir que as coisas aconteçam para os nossos alunos, e nós precisamos garantir esse espaço! Ninguém vai garantir pra nós! E lembrem que há minutos atrás a gente falou dos cortes todos que os governos fizeram, em relação a educação, especialmente em relação a educação especial. Então, a gente precisa garantir esse espaço, e a gente só garante esse espaço com o trabalho comprometido de cada um de nós, da gente se colocando como sujeito daquele lugar, e entendendo que aquele lugar, naquele momento é mais que importante para os nossos alunos. Lá dentro eles vão ter o que eles não tem do lado de fora, né, e a gente precisa garantir isso (...). (Professora 1)

Além disso, de acordo com a fala das professoras, necessita-se de mais espaço para a realização de reuniões, com o propósito de construir coletivamente estratégias e ações para a superação das demandas da Educação Especial, com todos os setores da escola, estimulando melhor articulação entre professora do AEE, professor da sala de aula regular e Coordenação Pedagógica. Necessidade também destacada por outros autores ao longo do estudo (VILARONGA; MENDES, 2014; MIRANDA, 2015; PLETSCH;ARAÚJO;LIMA, 2017), e de acordo com o que prevê as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, que define as “(...) redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, do desenvolvimento da pesquisa, do acesso a recursos, serviços e equipamentos, entre outros que maximizem o AEE”(BRASIL, 2009, p. 02).

Dessa forma, considerando o exposto, destaca-se que as demandas apontadas pelas professoras do AEE refletem a realidade de outras regiões do país, reforçando que estudos locais sobre a realidade da inclusão educacional podem ser considerados para o cumprimento e aprimoramento das políticas inclusivas vigentes. Do mesmo modo, a partir dos resultados apresentados, é possível instigar os profissionais da área da Educação, responsáveis pelos aspectos organizacionais da rotina escolar, no sentido de facilitar uma melhor articulação entre os profissionais e comunidade escolar de forma geral. Para isto, é necessário promover maior espaço para o diálogo e para a troca de informações entre os profissionais e pessoas envolvidas com o processo inclusivo na escola, de modo a possibilitar o trabalho colaborativo entre os setores para a efetivação de um sistema de ensino efetivamente inclusivo.

Considerações Finais

Diante da realidade apresentada, percebe-se que muitas demandas ainda precisam ser superadas para a concretização do processo inclusivo na escola, e as estratégias e ações colocadas em prática, a curto, médio e em longo prazo, por parte de todos os agentes responsáveis pelo processo de escolarização dos estudantes público da Educação Especial no ensino regular, principalmente no que se refere às políticas.

Do mesmo modo, destaca-se as redes de apoio na escola regular como uma possível estratégia para superação das fragilidades existentes no processo de escolarização dos estudantes que recebem o serviço do AEE, através do trabalho articulado entre os professores, a equipe Diretiva e Pedagógica, os profissionais da área da saúde, os familiares e a comunidade escolar de forma geral. Nessa perspectiva, muitas demandas da educação inclusiva podem ser superadas a partir do aprimoramento de aspectos organizacionais da rotina escolar, como a valorização do diálogo entre os professores e a comunidade escolar, tornando a troca constante de informações como um forte aliado para a concretização do processo inclusivo na escola.

Além disso, os dados apresentados neste estudo serão válidos para o planejamento de futura proposta de formação profissional para professores da rede pública municipal. Nesse sentido, ressalta-se a necessidade de mais estudos que investiguem as demandas da educação inclusiva no país, assim como identifiquem as mazelas do processo de escolarização dos estudantes da Educação Especial, para que assim seja possível proporcionar os subsídios necessários para o aprimoramento das políticas inclusivas, e para propostas mais eficientes de formação profissional docente na perspectiva da educação inclusiva.