Introdução

De acordo com o Censo Escolar, o número de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) matriculados no ensino regular tem se elevado nos últimos anos (Brasil. Inep, 2016, 2017, 2018), provocando em professores e gestores educacionais a busca frequente pela formação continuada em diferentes especializações, como a lato e a stricto sensu, com a necessidade de conhecer para intervir nas variáveis de comunicação, comportamento e interação desses estudantes.

A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA (Brasil, 2012) tem contribuído para responder as problematizações de como vincular e possibilitar a interação desses discentes em sala de aula e em diferentes ambientes, com atividades diversas e estimulantes situadas no conjunto das disciplinas escolares. O avanço nas respostas desses problemas e nas garantias sociais de direitos é reflexo da elevada procura por meios educacionais e terapêuticos almejados pelos pais.

A realidade educacional para os estudantes com TEA traz reflexões quanto ao processo de inclusão escolar e à elaboração de recursos pedagógicos com o foco nas especificidades e nas características universais de alunos com autismo. Segundo Santarosa e Conforto (2015), as escolas precisam conhecer os meios para criar uma sociedade inclusiva e, assim, concretizar ações para acessibilidade e usabilidade em relação aos produtos e serviços ofertados nessas instituições. Nesse sentido, no paradigma do design universal, Alves et al. (2014) buscaram, em pesquisa com crianças com TEA, compreender os jogos com acessibilidade e esse universo de adaptação e equiparação de meios e oportunidades no âmbito escolar que esse tipo de jogo pode possibilitar.

Para entender, estabelecer vínculos, interagir e identificar feedbacks no processo de ensino desse aluno, é necessário que o professor e os demais atores do ambiente escolar saibam reconhecer o campo de especificidades e características universais do estudante com autismo - uma vez que esses dados são reconhecidos, os profissionais envolvidos podem tanto estabelecer planos de ensino individualizados quanto ter o intuito de vislumbrar a inclusão escolar desses alunos com estímulos e ambientes adequados e assertivos.

Diante dessa premissa, e para que haja avanços nos procedimentos educacionais e terapêuticos voltados ao TEA, é necessário que se compreenda o que se tem como resultados no campo de especificidades e características universais, no que tange às realidades estudadas em meios nacionais e internacionais, proposta deste estudo de Revisão Sistemática de Literatura (RSL). O que se apresenta hipoteticamente é que há um campo avançado de evidências, que devem ser reunidas como recomendações e como protocolo para o desenvolvimento e para a intervenção com jogos digitais que não estão acessíveis aos estudantes com TEA; eles são preparados para o uso pelos profissionais envolvidos com a atuação direta com esses discentes. Para essas hipóteses levantadas, o estudo busca evidências quanto aos jogos digitais e suas influências, para que se possa recomendar formas de pensar, programar, desenvolver, adaptar e aplicar jogos que colaborem para o ensino desse público.

Stendal, Balandin e Molka-Danielsen (2011) constataram que o universo virtual pode transmitir regras e conceitos abstratos ao usar experiências práticas em detrimento de palavras para explicar o significado. Nesse meio virtual, o usuário pode ser desafiado em situações recorrentes e com diferentes graus de exigências, fato que este estudo buscará evidenciar a partir do objetivo de identificar e analisar elementos fundamentais, apontados pela literatura nacional e internacional, para compor jogos digitais para o treino de competências e a aquisição de novas habilidades por estudantes com autismo.

Procedimento metodológico

O procedimento metodológico1 deste estudo, de abordagem qualitativa, envolveu a RSL, partindo das recomendações de Biolchini et al. (2005), Kitchenham (2004) e Prisma2 (Moher et al., 2015), sendo delineado em três etapas: i) planejamento; ii) condução e sistematização; e iii) análise qualitativa dos dados.

Na etapa de planejamento, especificamente para a avaliação do protocolo, foram incorporados os protocolos de Biolchini et al. (2005) e Kitchenham (2004), como também o recurso de revisores expert, proposto por Medrado, Gomes e Nunes Sobrinho (2014), com o objetivo de minimizar o viés no processo de busca e possibilitar a checagem dos dados encontrados - recurso também utilizado na etapa de condução e sistematização para a checagem das inclusões e exclusões dos estudos primários.

O protocolo elaborado para essa RSL envolveu as seguintes questões de pesquisa: quais são os elementos fundamentais para compor jogos digitais para estudantes com autismo? Quais desses elementos possibilitam o treino de competências e a aquisição de novas habilidades por parte desses alunos? Questões que foram respondidas a partir do objetivo de identificar quais elementos as literaturas nacional e internacional apontam como fundamentais para a composição de jogos digitais, para o treino de competências e para a aquisição de novas habilidades por estudantes com autismo. Para atingir esse objetivo, as palavras-chave (descritores) compreenderam: autismo, Asperger, ambientes digitais, educação especial, educação inclusiva, games, jogo, tecnologias móveis, tecnologias touch, autismo, special education, inlcusive education, inclusion e Autism Spectrum Disorder (ASD), vinculadas com os operadores booleanos AND e OR.

Nessa revisão, priorizaram-se os artigos completos nos idiomas espanhol, inglês, italiano e português, publicados de 2006 a 2016, nas bases de dados Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (Lilacs), Educational Resources Information Center (Eric), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Scopus e Library Information Science Tecnology (Lista).

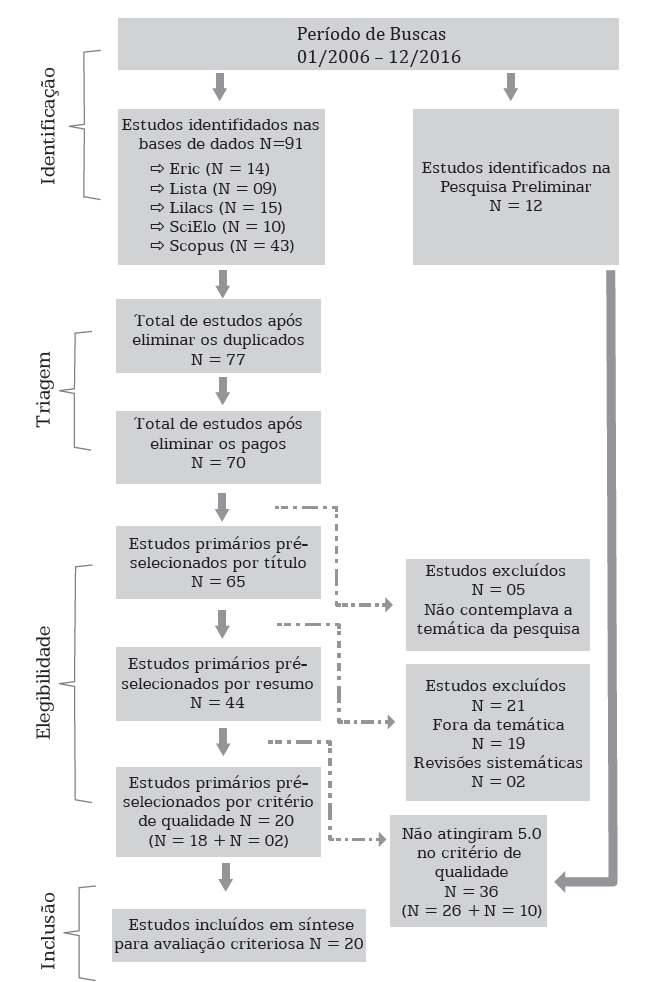

Em relação aos critérios de seleção, priorizou-se incluir os estudos que apresentaram: i) elementos fundamentais para compor jogos digitais para estudantes com autismo; ii) elementos fundamentais de jogos digitais empregados para dar suporte a esses alunos em salas de aula de educação especial na perspectiva da educação inclusiva; iii) elementos fundamentais de jogos digitais no que tange ao treino de competências e à aquisição de novas habilidades; e iv) análise de jogos digitais aplicados a estudantes com autismo. Por outro lado, foram excluídos estudos não publicados como artigos completos e aqueles que apresentaram ou definiram elementos fundamentais para compor jogos digitais não relacionados a alunos com autismo. Também foram descartados os estudos que não atingiram o mínimo de 5.0 pontos no protocolo de critérios de qualidade - composto para selecionar apenas estudos que tiveram seus resultados validados, métodos bem descritos e elementos fundamentais bem definidos. Na etapa de condução e sistematização, aplicamos o protocolo descrito anteriormente, resultando no flow diagram a seguir.

Fonte: Elaboração própria com base em Moher et al. (2015)

Figura 1 Flow diagram de coleta dos estudos primários

Após a coleta dos dados dos estudos primários, ocorreu a pré-análise, compreendida como a organização do conteúdo dos estudos coletados. Segundo Bardin (2016, p. 125), “corresponde a um período de intuições, mas tem por objetivo tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais, de maneira a conduzir a um esquema preciso do desenvolvimento das operações sucessivas, num plano de análise”. A primeira atividade dessa etapa consistiu na leitura “flutuante”, ou seja, o conteúdo do material foi lido e relido diversas vezes até que as “impressões e orientações” tornaram claros os elementos presentes nas investigações (Bardin, 2016, p. 126). Uma vez realizada a leitura flutuante, o conteúdo foi organizado em quadros de análise com os itens representativos de cada estudo3.

Resultados

Para melhor compreensão e leitura, os dados são apresentados em duas seções: Distribuição e frequência dos estudos coletados, que compreende a análise destes por bases de dados, ano, método empregado, área, tecnologia adotada, distribuição espacial e string, por meio de oito gráficos; e Recomendações.

Distribuição e frequência dos estudos coletados

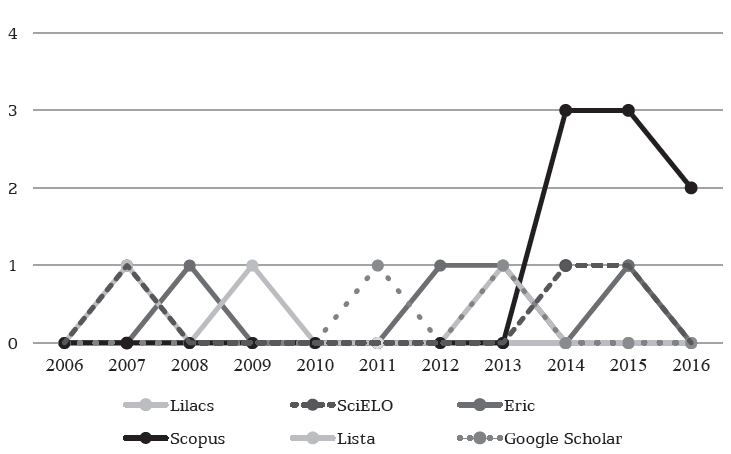

O Gráfico 1 apresenta a distribuição e a frequência dos estudos coletados entre a pesquisa preliminar e a RSL. Nota-se que, dentre os 103 pré-selecionados, apenas 20 foram elegíveis para a análise. No que tange à distribuição e frequência de estudos coletados por ano (Gráficos 2 e 3), observa-se que, na segunda metade do período pesquisado, houve aumento daqueles publicados na temática investigada. Dos 20 estudos analisados, 75% foram publicados entre os anos de 2012 e 2016. Dos cinco estudos publicados entre o período de 2006 a 2011, apenas um era de instituição brasileira; ao passo que, dos 15 do segundo período, 4 eram brasileiros e 11 de diferentes nacionalidades. Interpreta-se que, à medida que a Lei da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA (Brasil, 2012), a qual impõe o direito do acesso à educação e ao ensino profissionalizante a todo estudante com autismo, foi sendo instituída no Brasil, no âmbito da sala de aula, elevou-se a necessidade de estudos acerca das tecnologias digitais, com o objetivo de incluir, socialmente e educacionalmente, esses alunos. O declínio de estudos analisados de 2015 para 2016 relaciona-se ao número elevado de descarte pelos critérios de qualidade aplicados.

Fonte: Elaboração própria

Gráfico 1 Frequência de estudos coletados entre a pesquisa preliminar e a RSL

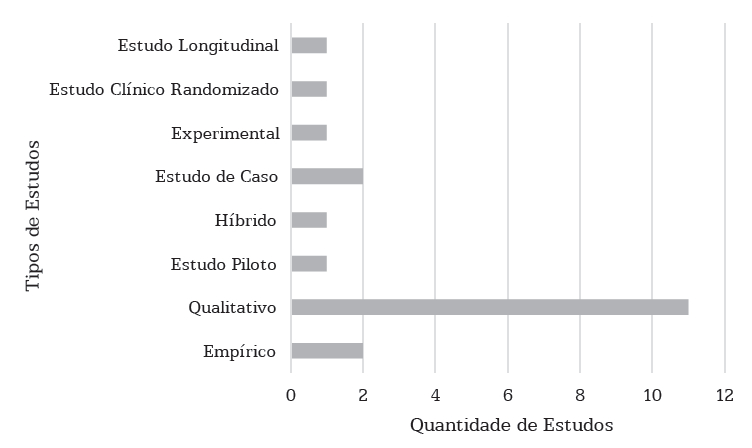

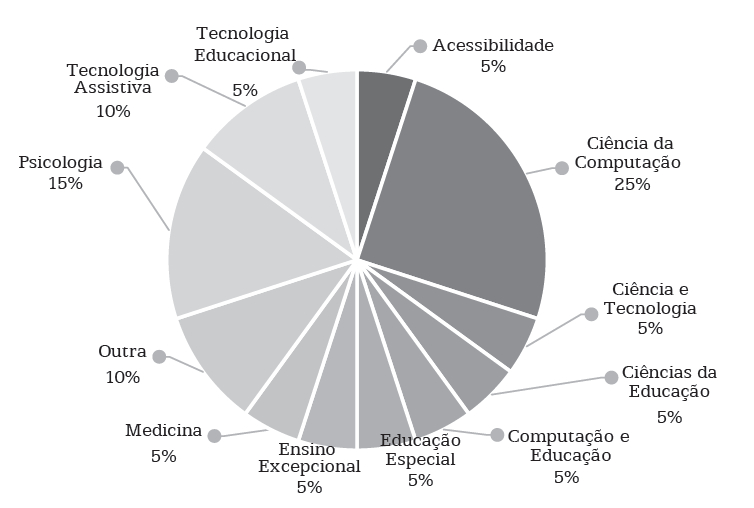

O Gráfico 4 demonstra que 55% dos estudos tiveram por delineamento o método qualitativo, já o Gráfico 5 apresenta 16 áreas diferentes que publicaram estudos referentes à temática da pesquisa. É interessante perceber que, embora se trate de uma investigação na área da educação inclusiva, os estudos encontrados relativos a essa área são publicados por diversas subáreas que tratam de educação em diferentes aspectos e somam 25% dos estudos coletados. Constata-se a hegemonia da Ciência da Computação quando o assunto em questão envolve tecnologia - ainda que seja uma tecnologia educacional, esta área concentrou sozinha 25% dos estudos publicados. No todo, verifica-se que, ainda que o número de estudos seja baixo, existe um movimento de 11 áreas diferentes convergindo para um objetivo comum, o de trabalhar jogos digitais considerando as especificidades dos estudantes com autismo.

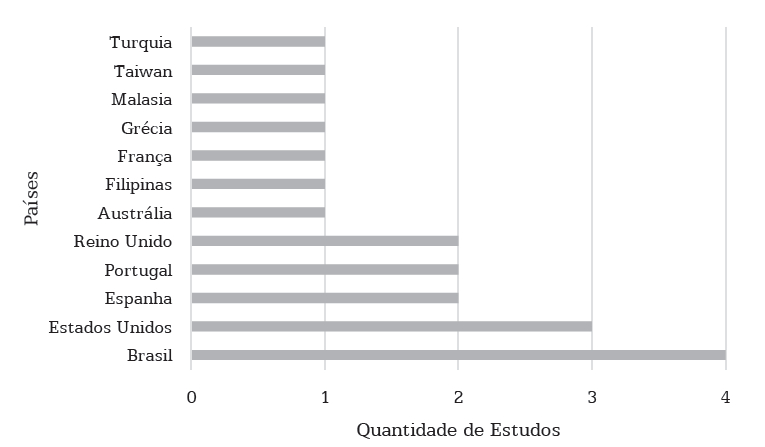

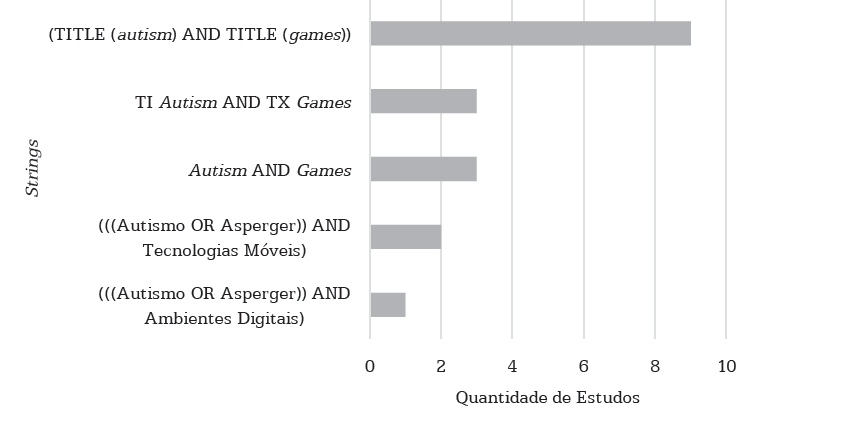

Quanto aos recursos tecnológicos utilizados, no Gráfico 6 é possível perceber que 60% dos estudos adotaram tecnologias como recurso touch, apontando fortes indícios de que é possível trabalhar a interação por meio do toque físico entre humano e máquina, nesse caso, dispositivos touch, para a promoção da interação de crianças com TEA. Em relação à distribuição geográfica (Gráfico 7), entre os países que mais se destacam na produção de estudos na temática analisada, está em 1° lugar o Brasil, em 2° lugar os Estados Unidos da América, em 3° lugar (com dois estudos cada) Reino Unido, Portugal e Espanha e em 4° lugar (com um estudo cada) Turquia, Taiwan, Malásia, Grécia, França, Filipinas e Austrália. Em uma análise superficial, a maior parte dos estudos coletados é de origem americana, porém concentrados em apenas dois países em um continente formado por 35 países. Na Europa, apesar de possuir menor número em estudos, existe uma distribuição espacial maior em relação aos encontrados na América. O Gráfico 8 apesenta a distribuição e frequência de descritores. A string que mais retornou resultados foi Autism AND Games, alcançando o total de 15 estudos dos 18 analisados.

Recomendações

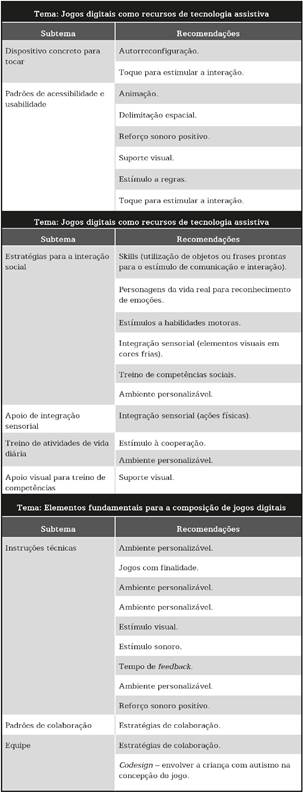

Emergiram, a partir da análise dos itens representativos dos estudos coletados, dois grandes temas: i) jogos digitais como recursos de tecnologia assistiva; e ii) elementos técnicos para a composição de jogos digitais a estudantes com autismo.

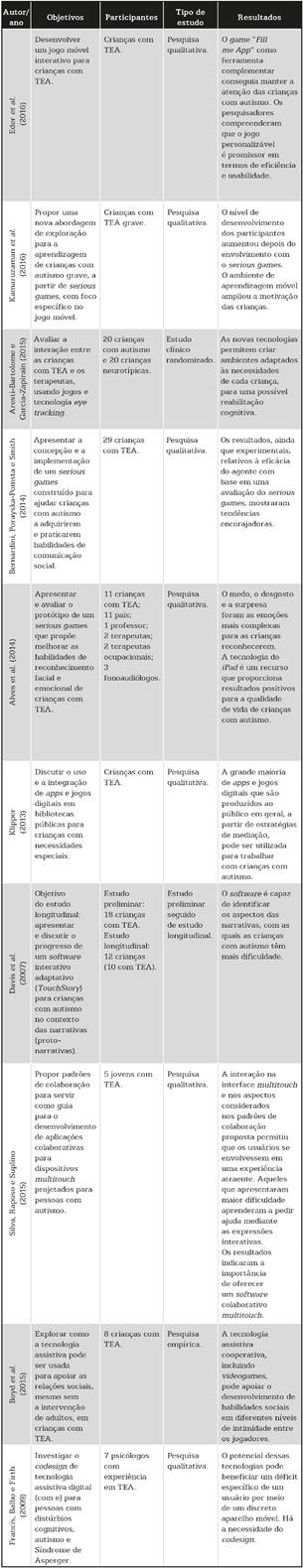

O Quadro 1 apresenta os itens representativos dos estudos analisados na temática “Jogos digitais como recursos de tecnologia assistiva”. Em síntese, foram encontrados dez estudos distribuídos entre 2007 e 2015, com 66 participantes envolvidos, entre crianças e adolescentes, a maior parte diagnosticada com autismo. Os objetivos variaram entre os limites da interação tecnológica, interação social, usabilidade, aplicabilidade dos jogos de recursos de touch e sensores em relação ao desenvolvimento de habilidades de pessoas com autismo. O tipo de estudo predominante foi o qualitativo.

Já o Quadro 2 apresenta os itens representativos dos estudos analisados na temática “Elementos técnicos para a composição de jogos digitais a estudantes com autismo”. Em síntese, foram encontrados dez estudos, distribuídos entre 2007 e 2016. Participaram deles aproximadamente 150 pessoas, entre crianças e adolescentes com autismo, pais e profissionais entrevistados. Os objetivos variaram entre desenvolver e implementar jogos digitais no trabalho terapêutico com crianças com TEA, propor padrões colaborativos e adotar o codesign para o desenvolvimento de jogos digitais voltados às especificidades dessas crianças. A maior parte dos estudos adotou o método qualitativo.

Até aqui, a análise dos itens representativos do tema “Jogos digitais como recursos de tecnologia assistiva” nos mostrou que o uso de jogos digitais com estudantes com autismo possibilita, principalmente, a aquisição de novas habilidades de interação social e o treino de competências emocionais. Por outro lado, os estudos agrupados no tema “Elementos técnicos para a composição de jogos digitais a estudantes com autismo” nos indicam que para o uso de jogos digitais com esses alunos, no que tange ao treino e à aquisição de novas habilidades, é necessário que padrões de colaboração e iniciativas de codesign sejam implementados no desenvolvimento desses jogos.

Fonte: Elaboração própria

Quadro 1 Itens representativos do tema: jogos digitais como recursos de tecnologia assistiva

Fonte: Elaboração própria

Quadro 2 Itens representativos do tema: elementos técnicos para a composição de jogos digit

Com base nesses primeiros resultados, aprofundou-se a análise no conteúdo geral dos estudos, de forma que emergiram do primeiro grande tema seis subtemas, conforme o Quadro 3.

No que tange às potenciais recomendações para a extração efetiva dos elementos, consideramos: i) recomendações, orientações, estratégias ou diretrizes relacionadas ao treino de competências e à aquisição de novas habilidades por estudantes com autismo; ii) experiências aprendidas relatadas pelos autores, no caso dos estudos com evidências empíricas; e iii) esclarecimentos que pudessem ser relacionados a soluções computacionais, mas que não fossem restritos a uma plataforma de interação.

Com base nas recomendações norteadoras, extraíram-se 108 potenciais recomendações, qualificadas em: i) elementos - recomendações de elementos para criação/adaptação de jogos digitais; ii) plataformas - recomendações de plataformas para trabalhar determinadas especificidades; iii) estratégias - recomendações de ações para aplicações para o mediador ou entre pares; e iv) planejamento - recomendações para o planejamento do desenvolvimento de jogos digitais a estudantes com autismo.

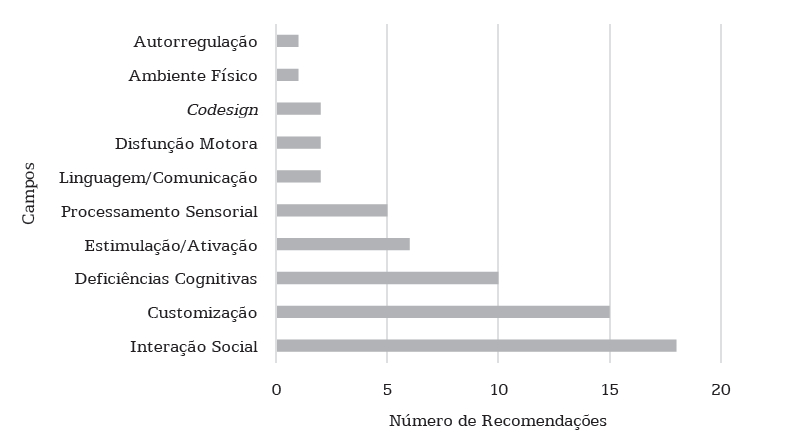

Essas recomendações foram distribuídas de acordo com sua natureza em sete campos de especificidades e características universais dos estudantes com autismo: Processamento Sensorial; Disfunção Motora; Estimulação/Motivação; Deficiências Cognitivas; Autorregulação; Linguagem/Comunicação; e Interação Social. A partir das recomendações, originaram-se também três campos de natureza: Customização, Codesign e Ambiente Físico.

Das 108 potenciais recomendações extraídas, 77 foram consideradas de elementos; 7 de plataforma; 12 de estratégias; e 12 para o planejamento dos jogos digitais. Após a sistematização das recomendações entre os campos, identificaram-se elementos e estratégias análogas que poderiam ser combinadas em uma única recomendação. Assim, todas as recomendações foram normalizadas para evitar duplicidade, de forma que o número delas foi reduzido para 62, apresentadas no Gráfico 9.

Análise qualitativa dos dados

Nesta seção, apresenta-se a análise qualitativa das recomendações relacionadas em campos/categorias, extraídos dos estudos investigados.

No campo “Processamento Sensorial”, a partir de três estudos, cinco recomendações foram normalizadas. Li et al. (2012), com base em monitoramento cardíaco e observação da concentração de três estudantes com TEA enquanto participavam de jogos com sensores de capitação de movimento, recomendaram plataformas, como o recurso Kinect da Microsoft®, para o auxílio na promoção da integração sensorial do aluno com autismo.

Quanto à categoria “Hipersensibilidade”, quatro elementos foram apontados. Serret et al. (2014), em um estudo piloto com 33 estudantes com autismo em diferentes níveis de gravidade, recomendaram estímulos visuais, táteis e auditivos, de acordo com a característica do discente, para o treino de defesas táteis. Por outro lado, Christinaki, Vidakis e Triantafyllidis (2014) apontaram que uma interface com estímulos visuais em cores frias, como em escala de cinza, podia fornecer a alguns estudantes conforto visual para a realização de atividades digitais.

No campo “Disfunção Motora”, duas recomendações foram extraídas. Santarosa e Conforto (2015) apontaram como principal elemento para promoção da concentração de estudantes com autismo a delimitação espacial em jogos digitais em dispositivo touch. Jogos analógicos, por exemplo, facilmente permitem que as crianças derrubem as peças no chão e esse imprevisto fora do espaço de atuação podia mudar completamente o foco da atenção do aluno com autismo. Em jogos digitais, esses incidentes podem ser minimizados por meio de grades guias para conduzir o encaixe das peças, conforme Davis et al. (2007). Ao mesmo tempo, na categoria Somatodispraxia, essas recomendações trabalham o treino da coordenação motora fina com o controle da mão e o esquema corporal (Whitman, 2015).

Em relação ao campo “Estimulação”, extraíram-se de dez estudos seis recomendações. A primeira, de acordo com Alves et al. (2014), Boyd et al. (2015), Davis et al. (2007), Klipper (2013), Santarosa e Conforto (2015) e Silva, Raposo e Suplino (2015), é o uso de feedbacks, sejam eles sonoros e/ou visuais, como reforçadores - esse estímulo motiva os estudantes com autismo. Entretanto, ainda que o aluno cometa algum “erro” na execução da tarefa no jogo, ele não deverá ser penalizado, uma vez que isso o levaria à frustração e o desmotivaria a continuar com a tarefa. A segunda recomendação relaciona-se aos níveis de dificuldade dos jogos. Os estudos indicam que esses níveis devem ser dos mais simples para os mais complexos, uma vez que iniciar por um nível complexo desmotivaria o aluno a continuar a atividade. O ideal é que, conforme esses estudantes vão vencendo determinadas barreiras, os níveis sejam alterados de acordo com suas necessidades de aprendizagem (Alves et al., 2014; Aresti-Bartolome; Garcia-Zapirain, 2015; Bernardini; Porayska-Pomsta; Smith, 2014; Özen, 2015; Silva; Raposo; Suplino, 2015). A terceira recomendação foi apontada por Alves et al. (2014) e Klipper (2013). Para os autores, instruções sobre como executar cada nível do jogo devem ser elaboradas por meio de vídeo modelagem ou textos; o recurso visual vai depender das habilidades dos estudantes. Pistas visuais, textuais ou sonoras também são interessantes para sinalizar o desempenho do aluno, esse quarto elemento foi apresentado por Alves et al. (2014) e Boyd et al. (2015). Já Klipper (2013) apontou como quinto elemento o uso de imagens chamativas e, por fim, Davis et al. (2007) e Francis, Balbo e Firth (2009) reiteram que os recursos utilizados para auxiliar a “Motivação” de estudantes com autismo devem ser customizáveis, pois cada aluno responderá de forma diferente a esses estímulos.

No campo “Deficiências Cognitivas”, de sete estudos extraíram-se dez recomendações, sendo que: quatro estavam relacionadas a “Deficiências Cognitivas”; quatro a “Competências Emocionais”; e duas à “Deficiência em Metacognição”. Recomendação de três elementos e de uma plataforma. Aresti-Bartolome e Garcia-Zapirain (2015), a partir de um estudo clínico randomizado com 20 crianças com autismo e 20 crianças neurotípicas (grupo controle), recomendaram que os dispositivos touch com treino de varredura ocular podem auxiliar na reabilitação cognitiva de pessoas com autismo. Eder et al. (2016), ao desenvolver um jogo “plástico” para crianças com autismo, concluíram que as aplicações devem ser amigáveis, com uma lógica de jogo compreensível, considerando a necessidade e as habilidades dos estudantes com autismo. Christinaki, Vidakis e Triantafyllidis (2014) apontaram que o contraste de cores (preto e branco) pode ajudar a manter o foco e a atenção na atividade que está sendo realizada, priorizando a aprendizagem. Davis et al. (2007) afirmaram que, para crianças que tenham déficit cognitivo, as atividades implementadas em jogos devem ser sistemáticas e pensadas de acordo com a necessidade do estudante.

No campo “Competências Emocionais”, quatro elementos foram recomendados por três estudos. Serret et al. (2014), para o treino de reconhecimento de emoções, recomendaram que se insiram exemplos de expressões nos jogos. Bernardini, Porayska-Pomsta e Smith (2014) e Christinaki, Vidakis e Triantafyllidis (2014) confirmaram essa recomendação, mas acrescentaram que esse reconhecimento deve começar com emoções básicas, como feliz, triste, irritado e surpreso; as instruções devem ser claras e coesas; e recomendaram descrever cada sentimento pictoricamente com tons claros no contorno. O estudo de Christinaki, Vidakis e Triantafyllidis (2014) indicou três níveis de treino para o reconhecimento das emoções.

Na categoria “Metacognição”, encontramos duas recomendações. Para Özen (2015), uma forma de generalizar as habilidades que os estudantes apresentam em um campo para outro é planejar as funcionalidades dos objetos, as atividades a serem implantadas em jogos digitais e o uso desses jogos na vida diária desses alunos. Para o autor, os jogos devem ter funcionalidade e sempre devem ser relacionados às habilidades que esses estudantes já tenham, para que as dificuldades sejam trabalhadas.

Apenas um estudo recomendou claramente uma plataforma para o campo “Autorregulação”. Pellanda e Demoly (2014), mediante uma investigação que observou a relação de duas crianças com dispositivo touch e as operações que estas realizaram ao tocá-lo em busca da atividade que as satisfazia, concluíram que o uso de tal dispositivo concreto é viável não apenas para afetar o modo como essas crianças se relacionam com o ambiente, mas também para auxiliá-las a se autorregularem.

No que tange ao campo “Linguagem/Comunicação”, Santarosa e Conforto (2015) recomendaram o emprego de imagens e sons como apoio ao desenvolvimento do simbolismo. Bernardini, Porayska-Pomsta e Smith (2014) indicaram o uso de avatares como suporte visual para apoiar a criança com autismo no entendimento sobre linguagem e comportamento não verbais com o próximo.

No campo “Interação Social”, foram extraídas 20 recomendações, sendo a maioria classificada como “Estratégias” que não se resumem a técnicas, mas a ações que o professor pode ter ao aplicar jogos para a aquisição de habilidades sociais. As recomendações abrangeram as categorias “Interação Social”, “Colaboração” e “Integração Social”.

Os estudos de Bernardini, Porayska-Pomsta e Smith (2014), Özen (2015), Passerino e Santarosa (2007) e Silva, Raposo e Suplino (2015) deixaram claro que apenas planejamento de atividades, recursos e reforçadores não são suficientes para trabalhar habilidades sociais com estudantes com autismo. Para os pesquisadores, os mediadores exercem papel fundamental ao planejar estratégias para a aplicação desses jogos.

Na categoria “Colaboração”, o estudo de Silva, Raposo e Suplino (2015) propôs quatro padrões de colaboração a partir da pesquisa realizada com cinco jovens com autismo. Ainda no campo “Interação Social” na categoria “Integração Social”, Santarosa e Conforto (2015) recomendaram o uso de dispositivo touch como um instrumento para a integração social de estudantes com TEA.

No campo “Customização”, foram recomendados elementos que deveriam ser customizáveis e presentes em todos os campos. Em síntese, os estudos de Boyd et al. (2015), Christinaki, Vidakis e Triantafyllidis (2014), Cruz et al. (2011), Davis et al. (2007), Eder et al. (2016), Lindsey-Glenn e Gentry (2008) e Silva, Raposo e Suplino (2015) recomendaram que os suportes visuais implementados nos jogos digitais devem ser pensados a partir dos interesses dos estudantes; a manipulação de peças deve ser intuitiva e o tamanho deve ser apropriado; os excessos de estímulos e informações merecem atenção cuidadosa, não devem ser exageradas, por outro lado, devem ser claras e adequadas; e, por fim, o respeito à singularidade de cada aluno é essencial no desenvolvimento desses jogos. Dos estudos de Alves et al. (2014), Boyd et al. (2015), Eder et al. (2016), Klipper (2013) e Özen (2015), extraíram-se recomendações no que tange a sons, áudio, imagens, arquitetura, número de peças e temporizadores. Os autores recomendam que esses elementos sejam pensados tomando como base as necessidades das crianças, mas, para que isso se efetive no contexto familiar e/ou da sala de aula, é necessário que eles, além de estarem presentes, sejam configuráveis, para que professores, pais e mediadores possam configurar esses recursos de acordo com a necessidade e as atividades que a criança irá desenvolver no dia.

No campo “Codesign”, as recomendações foram relacionadas ao desenvolvimento dos jogos digitais, especificamente ao planejamento. As especificidades e as características dos estudantes com autismo em diversos contextos devem ser consideradas e, para isso, conversas regulares com pais, professores e pessoas próximas são indispensáveis, conforme recomendam Aresti-Bartolome e Garcia-Zapirain (2015), Eder et al. (2016), Francis, Balbo e Firth (2009), Kamaruzaman et al. (2016) e Lorenzo, Pomares e Liedó (2013).

Por fim, o último campo relatado é o “Ambiente Físico”, apenas uma recomendação foi extraída e diz respeito à organização do ambiente em que ocorrerá a aplicação do jogo. Para Alves et al. (2014), deve ser levado em consideração o ambiente em que a criança está inserida no momento em que realizará as atividades com os jogos. Um ambiente calmo e bem iluminado possibilita melhor interação entre a criança e o jogo, porém isso pode ser para um grupo determinado, já que outras talvez precisem de um ambiente mais estimulante ou com pouca claridade para realizarem suas atividades com calma e confiança.

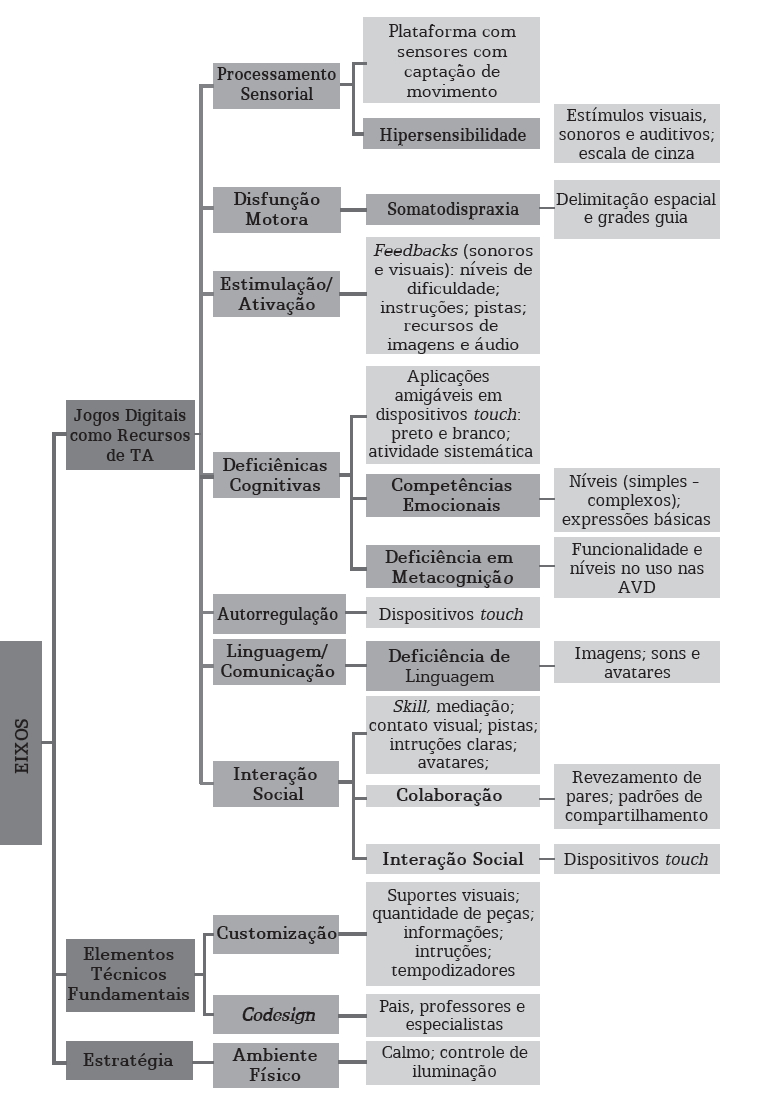

Com base nas recomendações extraídas dos estudos analisados, elaborou-se um flow diagram (Figura 2) com a síntese delas.

Conclusão

Os criteriosos processos envolvidos nesta investigação de RSL extraíram 20 estudos científicos de alta qualificação, o que exigiu extensiva análise e procedimentos para identificar 62 potenciais elementos fundamentais que puderam responder ao problema de pesquisa e delinear seus objetivos quanto aos critérios para os jogos digitais ao TEA. Esses dados possibilitaram uma configuração mais abrangente quanto aos aspectos de treinamento de habilidades e competências dos estudantes com autismo diante de jogos digitais, de maneira que podem até mesmo contribuir com aqueles que trabalham no processo de adaptação de jogos e recursos analógicos, mediante a apropriação dos elementos distribuídos nas categorias: Processamento Sensorial; Disfunção Motora; Deficiência Cognitiva; Autorregulação; e Interação Social.

Pode-se inferir que a contribuição principal deste estudo de RSL está nas recomendações do flow diagram, que possibilitam compreender que os jogos digitais não são e não devem ser selecionados ou adquiridos por modismos tecnológicos ou por meros estímulos obtidos em diferentes jogos oferecidos comercialmente. A partir da organização demonstrada na Figura 2, há todo um contexto de elementos a serem considerados e respeitados diante do processo de e para o desenvolvimento de jogos digitais voltados ao TEA, ou mesmo para a sua seleção e aquisição. Isso posto, remete-se a uma aproximação definitiva desses alunos com o universo lúdico e prazeroso que o jogo incita, para uso pedagógico e/ou terapêutico.

Tendo como base essas recomendações, considera-se que os jogos digitais, quando planejados, exercem potenciais relações com o treino de competências do campo emocional e sensorial e com a aquisição de novas habilidades no campo motor e social por estudantes com autismo. Entretanto, a mera inserção de jogos planejados na vida social e educacional desses alunos não é suficiente, mais do que isso, as recomendações demonstram que é necessário o emprego de estratégias por professores, mediadores e pais para um uso benéfico desses jogos, envolvendo um planejamento de acordo com as necessidades e as habilidades de cada estudante e, para que isso seja possível, uma forma eficaz é pensar o desenvolvimento desses jogos na perspectiva do codesign.