Introdução

A epistemologia é o ramo da filosofia que se dedica a estudar, de maneira investigativa, o conhecimento científico em seu desenvolvimento e seus impactos. De acordo com Bunge (2002), apesar de o debate epistemológico existir desde o período clássico, é com o Círculo de Viena que a epistemologia ganha contornos profissionais ao reunir pesquisadores de diversas áreas no intuito de sistematizar o conhecimento científico com base em pressupostos empiristas e indutivos. Posteriormente, ainda no século XX, autores como Gaston Bachelard, Thomas Kuhn, Karl Popper, Imre Lakatos e Paul Feyerabend deram novos contornos ao desenvolvimento do conhecimento, da ciência e de seus argumentos filosóficos e históricos.

Sem dúvida, todo e qualquer debate epistemológico precisa levar em consideração as contribuições e reflexões desses - e de outros - intelectuais da filosofia da ciência. No caso particular do debate epistemológico do campo da Educação Física brasileira essas discussões ainda são recentes, haja vista que se iniciam a partir do famigerado Movimento Renovador da Educação Física1 em que as argumentações começaram a ser vicejadas na área há, no máximo, 40 anos. Acreditamos, nesse sentido, que ainda há muito que discutir a respeito da constituição epistemológica do campo da Educação Física brasileira, até porque a produção de todas as áreas deve estar em constante análise, reflexão e avaliação, porquanto o conhecimento é um processo histórico e jamais deve ficar em estagnação e imutabilidade (FEYERABEND, 2011a, 2011b).

Nesse sentido, é indubitável que os estudos epistemológicos são sempre necessários às áreas de produção do conhecimento, pois eles possibilitam que sejam realizadas avaliações das condições, do modus operandi e dos limites do que vem sendo desenvolvido e produzido (MOSER; MULDER; TROUT, 2009). Portanto, investigar a produção do conhecimento é um empreendimento substancial para o desenvolvimento e avanço de todas as áreas do conhecimento, mormente, a campos “prematuros” como o da Educação Física no Brasil.

Nos últimos anos nota-se uma expressiva quantidade de trabalhos publicados que buscaram analisar a produção de conhecimento em Educação Física em diversas temáticas, tais como: atividade física adaptada (ALVES; REIS; SILVA, 2018), aspectos metodológicos (CASTRO; SILVA; LÜDORF, 2019), dança (MARANI; PRATES; SBORQUIA, 2018), ginástica para todos (ANDRADE; MACIAS, 2020), lutas (SANTOS; BRANDÃO, 2019), saúde (LOTTI et al., 2020), entre outros. Esses trabalhos são assaz pertinentes porque a partir de suas análises e avaliações é possível identificarmos o que vem sendo produzido sobre determinada temática, quais as tendências, os avanços e os limites dessas produções.

A partir do diagnóstico dos trabalhos supracitados, nos surgiu a seguinte inquietação: investigações sobre a produção do conhecimento na temática epistemologia da Educação Física brasileira vem sendo realizadas? Em uma busca inicial em bases de dados virtuais notamos que há poucos estudos que abordam especificamente a produção do conhecimento sobre a epistemologia da Educação Física brasileira. Recentemente Bungenstab (2020) realizou uma pesquisa analisando, nos principais periódicos do campo da Educação Física brasileira, os artigos que se debruçavam sobre o debate epistemológico da área e concluiu que o certame, apesar de ser pequeno em quantidade, tem apresentado nível de qualidade interessante, sobretudo, ao lançar mão de diversas teorias sociais com o intuito de contribuir com as especificidades do campo.

Os resultados e reflexões apresentados por Bungenstab (2020) serviram de estímulo para o desenvolvimento da seguinte problemática de pesquisa: quais as tendências da produção do conhecimento no século XXI na temática epistemologia da Educação Física brasileira nas Teses e Dissertações dos Programas de Pós-Graduação em Educação (PPGEs) no Brasil?

O motivo pela escolha de PPGEs se dá em virtude do campo da Educação Física brasileira dialogar com diversas áreas (um campo multidisciplinar) e, além disso, pelo fato das teorias pedagógicas terem influenciado o campo em seu debate epistemológico que envolveu sua “crise de identidade”.2 Conforme Garcia, Fensterseifer e Rezer (2020) assim como o campo da Educação Física começou a ser habitado por profissionais de diferentes subáreas do conhecimento (historiadores, pedagogos, sociólogos, filósofos, médicos, antropólogos etc.) após a década de 1970, os pesquisadores da Educação Física também passaram a adentrar em áreas como Educação, Sociologia, Filosofia, Psicologia e várias outras. Destarte, vários pesquisadores da Educação Física desenvolveram seus trabalhos de mestrado e doutorado em programas de PPGEs. Daí decorre a justificativa para essa pesquisa buscar analisar trabalhos epistemológicos da Educação Física desenvolvidos nos PPGEs no Brasil.

Uma das formas de avaliar epistemologicamente uma área de conhecimento é a partir da análise do Estado da Arte (FERREIRA, 2002; ROMANOWSKI; ENS, 2006). Neste viés, esse trabalho se enveredará por essa senda, tendo como objetivo realizar um mapeamento das produções científicas, em termos de Teses e Dissertações oriundas dos PPGEs, que se debruçaram sobre o debate epistemológico da Educação Física brasileira.

Para tal, o itinerário reflexivo deste trabalho será dividido em três partes. Na primeira delas oferecemos ao leitor explicações de cunho metodológicas; já a segunda parte é dedicada exclusivamente a análise e discussões dos dados e, por fim, apresentamos as considerações finais.

Metodologia

Esse trabalho se caracteriza como sendo um estudo do Estado da Arte. Em conformidade com Ferreira (2002) e Romanowski e Ens (2006) esse tipo de investigação fornece contribuições significativas para se analisar e avaliar os enfoques realizados nos estudos, os trabalhos e autores citados que deram embasamento aos trabalhos produzidos, os principais pesquisadores que produzem em determinada área e/ou temática, quais as linhas argumentativas, o que vem sendo mantido e o que há de novo, os avanços os limites e as lacunas das pesquisas e etc. Para Ferreira (2002), pesquisas que se dedicam à análise do Estado da Arte possuem:

[...] o desafio de mapear e de discutir uma certa produção acadêmica em diferentes campos do conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que formas e em que condições têm sido produzidas certas dissertações de mestrado, teses de doutorado, publicações em periódicos e comunicações em anais de congressos e de seminários. Também são reconhecidas por realizarem uma metodologia de caráter inventariante e descritivo da produção acadêmica e científica sobre o tema que busca investigar, à luz de categorias e facetas que se caracterizam enquanto tais em cada trabalho e no conjunto deles, sob os quais o fenômeno passa a ser analisado. (FERREIRA, 2002, p. 258).

Portanto, nos empenhamos a realizar uma análise do Estado da Arte das pesquisas epistemológicas da Educação Física que foram desenvolvidas nas teses e dissertações dos Programas de Pós-Graduação da área da Educação no século XXI. Para isso, recorremos ao portal de “Catálogo de Teses e Dissertações da Capes”.

Para o levantamento bibliográfico das Teses e Dissertações dos PPGEs acessamos a plataforma “Catálogo de Teses e Dissertações da Capes” e usamos o descritor “Educação Física”3 para a primeira pesquisa4. Após isso, a plataforma nos devolveu 18651 resultados. Então, para delimitarmos os resultados utilizamos três filtros, a saber: 1) pelo tipo de trabalho - foram inclusos apenas Teses e Dissertações de cunho acadêmico. Dissertações de mestrado profissional e trabalhos profissionalizantes não entraram na pesquisa; 2) ano de publicação dos trabalhos - somente trabalhos concluídos entre o interim de 2001 à 20205 foram incluídos; 3) nome do programa - circunscrevemos a busca aos Programas de Pós-Graduação específicos da “Educação”.

Subsequente a essa filtragem, a plataforma retornou 1675 resultados, sendo 1304 Dissertações e 371 Teses. Após isso, analisamos inicialmente os títulos buscando identificar apenas trabalhos epistemológicos. Feito essa seleção, verificamos as palavras-chave e os resumos para confirmar se o trabalho era realmente epistemológico ou não. Dos trabalhos selecionados foram coletados o título, o nome do autor, o nome do orientador, o nome do programa e o resumo para serem armazenados no software Microsoft Excel.

Como resultado da leitura seletiva dos títulos, das palavras-chave e dos resumos, encontramos 66 trabalhos (apenas 3,94% de toda a produção) que possuíam caráter epistemológico. Sendo 46 Dissertações e 20 Teses. O próximo critério que adotamos para a inclusão foi o trabalho estar disponível para ser acessado online. Sendo assim, para os trabalhos que não estavam disponíveis para download no portal de “Catalogo de Teses e Dissertações da Capes”, realizamos primeiramente uma busca do título do trabalho no Google; não sendo encontrado, entramos nos repositórios institucionais da Universidade em que o trabalho tinha sido desenvolvido para tentar ter acesso a ele. Os trabalhos que não foram encontrados nessas buscas foram excluídos dessa pesquisa.

Considerando esse critério, doze (12) Dissertações e duas (2) Teses foram excluídas. Assim, chegamos ao resultado dos 52 (3,1% do total de 1675) trabalhos que foram incluídos na pesquisa. Para um detalhamento melhor dos resultados, construímos o quadro 1.

Quadro 1: Quantidade e percentual de Teses e Dissertações incluídas para a análise

| Tipo de trabalho | Quantidade | Porcentagem |

| Dissertação | 34 | 65,38% |

| Tese | 18 | 34,62% |

| TOTAL | 52 | 100,00 |

Fonte: produzido pelos autores

Os dados dessa pesquisa foram analisados principalmente com o suporte do software MAXQDA, que é um programa que oferece um amplo acervo de recursos para auxiliar na realização da análise de dados de pesquisas, sejam qualitativos, quantitativos e\ou mistos. Ademais, alguns gráficos também foram construídos no software Microsoft Excel. No tópico seguinte apresentamos os resultados obtidos após a análise dos dados.

Resultados e Discussões dos Dados

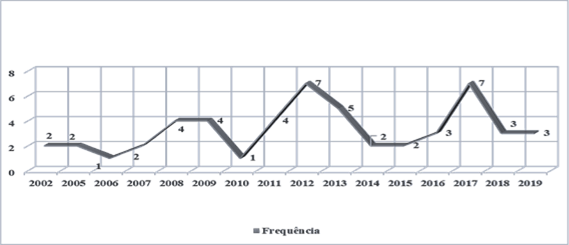

Uma primeira constatação que tivemos no momento de analisar e esboçar os resultados dos dados dessa pesquisa é que poucas Dissertações e Teses de cunho epistemológico sobre a Educação Física brasileira foram produzidas nos PPGEs. O quantitativo de trabalhos encontrados não chega nem a 5% do total de trabalhos produzidos sobre a Educação Física entre os anos de 2001 à 2020. Com a finalidade de analisarmos se houve alguma linha de tendência na produção de trabalhos epistemológicos sobre a Educação Física em relação ao aspecto cronológico, elaboramos o gráfico 1.

Fonte: produzido pelos autores

Gráfico 1: distribuição cronológica do quantitativo de trabalhos por ano

Como se nota no gráfico 1 não houve uma linha de tendência gradativa de aumento ou diminuição na produção de trabalhos epistemológicos de Educação Física nos PPGEs. O que se observa é um movimento irregular. Apesar disso, é possível inferir que houve um aumento até expressivo de trabalhos produzidos a partir da segunda década do século XXI. Ao somarmos o quantitativo total de trabalhos produzidos na primeira década do século XXI (2001 à 2010) obtemos o valor de 16 produções (31% do total), já quando somamos os valores da segunda década do século XXI (2011 à 2020) temos o valor de 36 (69% do total) trabalhos produzidos. Isso demonstra que na segunda década do século XXI ocorreu um aumento de 55% da quantidade de trabalhos produzidos em relação à primeira década do século XXI. Em termos de localidade dos PPGEs percebemos também uma grande variedade. A tabela 1 nos mostra que os 52 trabalhos produzidos são oriundos de 25 PPGEs diferentes.

Tabela 1: Frequência e porcentagem dos programas de Pós-Graduação

| Nome do Programa | Frequência | Porcentagem |

|---|---|---|

| Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora | 1 | 2% |

| Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Passo Fundo | 1 | 2% |

| Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe | 1 | 2% |

| Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná | 1 | 2% |

| Programa de Pós-Graduação da Universidade Regional de Blumenau | 1 | 2% |

| Programa de Pós-Graduação da Universidade do Vale do Itajaí | 1 | 2% |

| Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Pará | 1 | 2% |

| Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Feira de Santana | 1 | 2% |

| Programa de Pós-Graduação em Educação e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Carlos | 1 | 2% |

| Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Tuiuti do Paraná | 1 | 2% |

| Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Pelotas | 1 | 2% |

| Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Nove de Julho | 1 | 2% |

| Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 2 | 4% |

| Programa de Pós-Graduação em Educação Universidade Federal de Uberlândia | 2 | 4% |

| Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá | 2 | 4% |

| Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo | 2 | 4% |

| Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Londrina | 2 | 4% |

| Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Caxias do Sul | 2 | 4% |

| Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Extremo Sul Catarinense | 2 | 4% |

| Programa de Pós-Graduação de Educação da Universidade Estadual do Ceará | 2 | 4% |

| Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Pará | 2 | 4% |

| Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina | 2 | 4% |

| Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás | 3 | 6% |

| Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Campinas | 8 | 15% |

| Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Bahia | 9 | 17% |

| Total | 52 | 100% |

Fonte: produzido pelos autores

Nota-se que 38% do total de produções que visaram debater epistemologicamente o campo da Educação Física brasileira se limitam a três PPGEs. O PPGE da Universidade Federal da Bahia (UFBA), com nove trabalhos; PPGE da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) com oito trabalhos e PPGE da Universidade Federal de Goiás (UFG) com três trabalhos. Fato interessante - e que talvez possa explicar a alta concentração dos trabalhos nesses programas - revela-se na medida em que notamos que esses programas contêm professores orientadores que possuem formação em Educação Física. Soma-se a isso o fato de, especificamente, a UFBA não possuir programa de Pós-Graduação em Educação Física e a UFG ter aberto seu programa de Pós-Graduação em Educação Física recentemente, no ano de 2019. Sem dúvida, isso faz com que discentes que pesquisam nas subáreas sociocultural e pedagógica da Educação Física busquem outros programas de Pós-Graduação que tenham similaridade com seus projetos de pesquisa, como, por exemplo, no âmbito da Educação.

Em relação às regiões, percebemos que a maioria dos trabalhos se concentram nas regiões Sul (com 16 trabalhos), Sudeste e Nordeste (com 15 trabalhos cada). A regiões Centro-Oeste e Norte possuem 3 trabalhos cada. Essa discrepância em relação à quantidade de trabalhos em cada região pode ser justificada pelo fato de que no Centro-Oeste e no Norte ainda existirem poucos PPGEs, sobretudo, se comparados com as outras regiões.

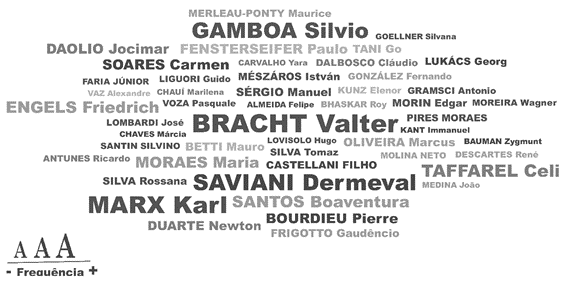

Feito esse primeiro mapeamento viu-se a necessidade de saber, de modo mais profundo, como o debate epistemológico foi apresentado nesses 52 trabalhos analisados. Para tal, o que nos aprouve fazer foi tentar observar - vide quadro 1 - quais as categorias epistemológicas os trabalhos se encaixavam, ou seja, o que eles objetivaram estudar diante da produção do conhecimento e, além disso, a partir do software MAXQDA, foi criado uma nuvem dos principais autores referenciados, pois entendemos que refletir sobre como esses autores aparecem nas produções é importante para dar pistas a respeito do caminho que o debate epistemológico do campo da Educação Física tomou no seio das produções dos PPGEs.

Quadro 2 : categorias epistemológicas elencadas a partir da leitura dos trabalhos

| Nome das Categorias | Quantidade de trabalhos |

|---|---|

| Conceitual | 8 |

| Educação Física escolar | 2 |

| Identidade da Educação Física | 9 |

| Produção do conhecimento | 27 |

| Uso de autores | 6 |

| Total (em quantidade) | 52 |

Fonte: produzido pelos autores

Os trabalhos de ordem conceitual objetivaram estudar conceitos e teorias específicas do campo da Educação Física a partir de temas como o corpo, o movimento e a cultura. Por exemplo, quatro desses trabalhos realizaram estudos epistemológicos voltados para a análise e discussão sobre o entendimento do conceito de corpo. Desses, destacamos aqueles que buscaram contribuir para a discussão da dicotomia corpo/mente. Em sua tese, Zoboli (2007) buscou compreender e discutir como a cisão entre corpo-mente se reproduz na práxis da Educação Física. O autor constatou que essa cisão é uma marca histórica da constituição da Educação Física e que se faz presente em todas as esferas da área. Como desfecho, aponta a necessidade de suplantar essa lógica para que o ser humano possa ser compreendido em sua totalidade, sem dar primazia ao corpo ou mente. Nessa esteira, Campanholi (2009) realizou um estudo significativo ao buscar respaldo no paradigma da complexidade e propor um compreensão unidual de ser humano que contribuísse para a superação da dualidade corpo/mente que prevalecia no ensino da Educação Física.

Apenas dois trabalhos se dedicaram a contribuir epistemologicamente com a temática da Educação Física escolar. Uma tendência que pode ser percebida nos trabalhos dessa categoria é que todos desenvolveram pesquisas bibliográficas a partir do fundamento de teorias marxistas. Melo (2011) se mobilizou a analisar, no plano teórico, quais eram as linhas ontológicas que orientavam as teorias e proposições pedagógicas da Educação física escolar. Como achado de seu estudo, o autor verificou que as teorias e proposições pedagógicas da Educação Física escolar são, em sua maioria, norteadas por uma ontologia idealista e como antítese a isso, propõe uma ontologia realista respaldada no materialismo histórico-dialético. Já na investigação de Silva (2018) destaca-se a proposição da corporalidade humana como sendo o objeto de conhecimento da Educação Física escolar no viés da teoria da pedagogia histórico-crítica. Ademais, como tese o autor salienta a necessidade da Educação Física escolar ser orientada pela pedagogia histórico-crítica.

Em contrapartida, nove trabalhos se dedicaram a analisar especificamente a configuração do debate epistemológico do campo da Educação Física, ou seja, se propuseram a realizar análises a respeito da identidade deste campo. Por exemplo, a pesquisa de Souza (2006) objetivou, a partir do fundamento da teoria crítica, analisar e discutir os princípios e fundamentos da ideologia pós-moderna e suas consequências para a produção do conhecimento em Educação Física. Por sua vez, Nascimento (2012) se empenhou a enfrentar o debate sobre a autonomia epistemológica da Educação Física Brasileira. O autor buscou denotar que a partir do momento em que se admite a intervenção (uma intervenção desvinculada da pretensão de cientificidade) como sendo a especificidade de conhecimento dessa área é possível se falar em uma autonomia epistemológica relativa da Educação Física brasileira.

Já 27 trabalhos se preocuparam em analisar a produção do conhecimento em Educação Física, ou seja, revisitar, mapear e analisar de maneira crítica a produção científica da Educação Física brasileira. Pelo quantitativo de trabalhos nessa categoria é possível construir algumas subcategorias a partir de determinadas temáticas. Então, além daqueles trabalhos que procuraram fazer uma análise geral da produção conhecimento, pode-se destacar as seguintes subcategorias: 1) esporte e lazer; 2) escola; 3) educação especial. 4) corpo e cultura.

A subcategoria esporte e lazer representa aqueles trabalhos que, como Albuquerque (2007) e Nunes (2007), propositaram analisar a produção do conhecimento no que se refere ao universo esportivo e do lazer. A subcategoria escola abarca trabalhos semelhantes aos de Kataoka (2012) e Mendes (2014) que tiveram como objetivo investigar a produção do conhecimento em Educação Física sobre o universo escolar. A subcategoria educação especial abrange pesquisas análogas as de Pina (2009) e Fernandes (2016) que buscaram analisar a produção do conhecimento em Educação Física no que tange à temática educação especial. Já a subcategoria corpo e cultura corresponde às Teses e Dissertações como as de Marchesi (2012) e Santos (2017) que tiveram como finalidade fazer um mapeamento e um balanço sobre o que foi produzido em relação à temática cultura e corpo no âmbito da Educação Física brasileira.

Por fim, seis trabalhos fundamentaram a sua análise a partir da utilização de determinado(s) autor(es). A título de exemplo, o trabalho de Rosa (2011) realizou um estudo significativo ao procurar respaldo em Kant para enfrentar e contribuir com a discussão sobre disciplina e cuidado com o corpo no contexto da contemporaneidade. Pereira (2017), por seu turno, recorreu à teoria da complexidade de Edgar Morin para discutir e propor uma nova concepção para coadjuvar na superação do paradigma de fragmentação que historicamente foi constituído no campo da Educação Física brasileira e se faz presente no âmbito da formação de professores de Educação Física.

Essas diversas categorias nos mostram que, em relação ao campo da Educação Física brasileira, as discussões epistemológicas se apresentam de forma plural e variada. Seja para revisitar o debate iniciado nos idos dos anos de 1980 do século XX a respeito do estatuto científico do campo e da função política e social da Educação Física, como também a respeito do que o campo produziu ao longo das últimas décadas, na tentativa de operar e se relacionar melhor com os conhecimentos advindos das ciências-mães e dos autores “clássicos” vinculados a ela. Aliás, quais são os autores do campo da Educação Física brasileira que são mais referenciados? É possível traçar um caminho do debate epistemológico da Educação Física brasileira a partir do número de referências feitas aos mais diversos autores? Para tal intento, elaboramos a figura 1.

De forma explicativa, a nuvem dos principais autores referenciados na figura 1 mostra, a partir do tamanho da fonte de cada autor, o grau de frequência que este aparece nas Dissertações e Teses analisadas. Assim, podemos notar que Valter Bracht (129 referências), Karl Marx (123 referências), Dermeval Saviani (109 referências) e Silvio Gamboa (103 referências) foram os quatro autores mais referenciados. Afinal, como se justifica a importância desses autores para o debate epistemológico do campo da Educação Física brasileira?

A partir da década de 1980 a produção do conhecimento na área da Educação Física começou a identificar uma preocupação com a definição dos pressupostos epistemológicos que orientariam o campo. Tal preocupação, ainda incipiente, começou a florescer com a inserção de uma produção teórica fundamentada nas teorias e conceitos advindos das ciências humanas e sociais. Duas grandes influências para o debate foram os escritos de Karl Marx (e de seguidores da tradição marxista) e da pedagogia histórico-crítica, na figura de Demerval Saviani. Nesse bojo, a produção científica do campo, até então pautada exclusivamente pela área das ciências naturais, viu nas teorias e autores das ciências sociais e humanas uma fonte de crítica epistemológica e política para pensar a Educação Física no Brasil.

Podemos definir, a luz de Souza (2018), que a teoria marxista e os preceitos da pedagogia histórico-crítica influenciaram de maneira (in)direta os autores que iniciaram um movimento teórico crítico no campo da Educação Física brasileira. Dentre eles, sem dúvida, destacam-se Valter Bracht e Silvio Gamboa. Inicialmente, podemos afirmar que em Bracht (1992) e no livro “Coletivo de autores” (no qual Bracht fez parte), houve forte influência da pedagogia histórico-crítica. Em conformidade com o que nos aponta Souza (2018), essas obras tiveram como ponto de partida a preocupação em discutir a Educação Física dentro da sociedade de classes, de tal modo a apresentar suas possíveis importâncias políticas e sociais e, como ponto de chegada, a proposição de ações práticas a partir de uma abordagem crítica.

No que tange especificamente ao debate epistemológico, é seguro afirmar que Valter Bracht capitaneou um movimento qualitativo no interior do campo, na medida em que, a propor a noção de “cultura corporal de movimento”, traz como preocupação central a construção de uma teoria pedagógica da Educação Física como uma ciência “da” e “para” a prática. Assim, a prática pedagógica da Educação Física enquanto uma ciência da prática teria sentido no aperfeiçoamento da “práxis”, mas não de sua compreensão. Diante deste pressuposto fundamental, tem-se a necessidade de construir um campo acadêmico a partir de um elemento integrador e/ou princípio integrador que seria, segundo Bracht (1997), uma problemática teórica compartilhada e fundada na intenção pedagógica, a partir do movimentar-se humano e suas objetivações culturais na perspectiva de sua participação/contribuição para a educação do homem.

Defendendo a teoria de que a Educação Física não é uma ciência - porém está interessada nas explicações científicas - mas uma prática pedagógica que tem como tema as manifestações da nossa cultura corporal mediante a absorção das disciplinas-mães, Bracht (1997) acredita que é por conta da “pressão cientificista”, que sempre entendemos a definição do nosso objeto como um objeto científico, porém, ocorre que o objeto de uma prática pedagógica não tem as mesmas características de um objeto que é científico. Nesse sentido, o objeto de estudo da Educação Física como prática pedagógica é retirado do mundo da cultura corporal, estando a Educação Física interessada em fundamentar sua prática a partir das explicações fornecidas pela ciência em relação às questões culturais do movimenta-se humano.

Já Gamboa (1994), sugeriu a possibilidade da Educação Física se constituir uma ciência “da” e “para” a prática na ação educativa. Nesta empreitada, Gamboa (1995) caracteriza a importância da concepção de homem como conceito-chave na definição das abordagens teórico-metodológicas da pesquisa, mas, principalmente, da importância da “práxis” como uma categoria epistemológica, podendo ela oferecer pistas para a elaboração do estatuto epistemológico das ciências “da” e “para” ação. Na construção de seu raciocínio, o autor problematiza as flutuações sofridas por estes campos, onde os pontos de partida e de chegada estão nos referenciais teóricos já constituídos das chamadas ciências-mães, tornando-se um campo colonizado onde são aplicados os métodos e as teorias destas ciências, denominando tal fenômeno de colonialismo epistemológico.

Para superar esta perspectiva, Gamboa (1994) propõe uma reversão do circuito do conhecimento, tendo como ponto de partida e de chegada à Educação Física (como instrumento a explicação teórica de outras disciplinas). Com essa inversão, será necessária a articulação de um campo interdisciplinar que teria como eixo central a natureza e a especificidade da Educação Física.

Concordamos com Lima (1999) quando ele salienta que tanto Bracht como Gamboa defendem que a Educação Física deva estar no centro das atenções, com foco na prática pedagógica e social sendo o ponto de partida e o ponto de chegada das problematizações, reflexões e questionamentos. Se Bracht (1993; 2003) visualiza a possibilidade de uma problemática compartilhada e de uma disciplina síntese que forneça o saber necessário para orientar o professor de Educação Física; Gamboa (1994) propõe a articulação de um campo interdisciplinar, sendo constituída a interdisciplinaridade a partir de uma ideia reguladora, que teria como eixo a natureza e a especificidade da Educação Física.

Considerações Finais

O objetivo deste artigo foi mapear e analisar a produção do conhecimento sobre epistemologia da Educação Física brasileira em relação às Teses e Dissertações produzidas no âmbito dos PPGEs. A partir do estudo do Estado da Arte foi possível identificar 52 trabalhos, sendo 34 Dissertações de Mestrado e 18 Teses de Doutorado. A análise destes trabalhos nos oportuniza concluir que: 1) há uma concentração de trabalhos sobre epistemologia da Educação Física que é restrita a poucas Universidades; 2) há predominância de trabalhos que procuram discutir a produção do conhecimento e, 3) alto número de referências aos autores Valter Bracht e Silvio Gamboa.

Duas Universidades concentram 32% do total de trabalhos produzidos: A UNICAMP com oito trabalhos e a UFBA com nove trabalhos. Sem dúvida, isso se dá pelo fato dos respectivos PPGEs de ambas as Universidades terem, em seu corpo docente, dois professores que historicamente dialogam com o campo da Educação Física brasileira: Silvio Gamboa pela UNICAMP e a Celi Taffarel na UFBA. Esses professores, inclusive, são os que mais orientaram os trabalhos aqui mapeados, tendo Silvio Gamboa orientado 7 trabalhos e Celi Taffarel 3 trabalhos.

Em relação às categorias, pudemos concluir também que a categoria “produção do conhecimento” corresponde a 52% do total de trabalhos produzidos. Tal fato demonstra uma preocupação com o desenvolvimento intelectual e científico do campo da Educação Física, seja para mapear a sua produção, suprir lacunas de pesquisas anteriores e/ou indicar novas agendas de trabalho. Contudo, também vale a pena apontar a pouca quantidade de trabalhos - apenas dois - sobre o debate epistemológico referente à Educação Física escolar e suas crises de legitimidade constantes no cenário atual.

Por último, gostaríamos de salientar o alto número de referências realizadas a dois autores expressivos no campo da Educação Física brasileira: Valter Bracht e Silvio Gamboa. Acreditamos que isso se deva a grande contribuição de ambos os autores para o campo da Educação Física no Brasil, sobretudo, pelo fato de eles terem operado um deslocamento qualitativo do debate epistemológico, ao trazerem à tona a ideia de prática pedagógica conferindo a Educação Física o papel de protagonista tanto na produção como na aplicação do conhecimento. É claro que a nuvem de palavras nos ofereceu indícios de usos de inúmeros autores que, para além do campo da Educação Física, produzem no campo da Educação, Filosofia e Sociologia. Apesar de esses autores serem referenciados em menor número se comparados, por exemplo, com Gamboa e Bracht, podemos afirmar que as Teses e Dissertações aqui analisadas possuem, grosso modo, autores como Gamboa, Bracht, Marx e Saviani como grandes referências, contudo, a nuvem de palavras também nos oferece uma noção de que o debate não se restringe exclusivamente a eles.

Reiteramos, por fim, a importância de preservar e manter o diálogo entre a Educação Física e a Pedagogia, haja vista que no interior dos PPGEs é possível estabelecer contato com teorias e autores da pedagogia que podem ajudar o campo da Educação Física a lançar novos olhares sobre o debate epistemológico. Outrossim, salientamos, por fim, a imprescindibilidade dos debates epistemológicos estarem no centro da agenda das produções e discussões do campo da Educação Física brasileira, pois só assim a área poderá avançar e ter um processo de amadurecimento e desenvolvimento mais qualitativo.