Introdução

Articular as práticas educacionais às necessidades de uma população é um exercício complexo. É necessário conhecer o objeto de estudo em questão de forma ampla, contextualizar com embasamento teórico firme e pensar as intervenções de maneira coletiva. Buscando um maior alcance e impacto social, as políticas públicas devem ser pensadas de forma cuidadosa desde a elaboração, considerando-se as diferentes realidades em que serão aplicadas.

Diante de algumas ações do Estado e das políticas educacionais voltadas à Educação em Saúde que já existem e vêm sendo desenvolvidas, é importante conhecimento para que se possa fundamentar discussões que permitam aprimoramentos e adequações às necessidades sociais em diferentes contextos, para melhor aplicabilidade, sempre que necessário. As políticas educacionais não podem ser engessadas, é importante que sejam flexíveis, adaptáveis e passíveis de diferentes interpretações por aqueles que estão envolvidos no processo.

O conceito de promoção da saúde, definido por Leavell e Clarck (1976), ainda é muito utilizado como base para a medicina preventiva. Todavia, é bastante comum confundirmos os conceitos promoção e prevenção. A prevenção está voltada para um problema/doença específico e envolve ações e hábitos para evitar uma determinada patologia. Enquanto a promoção da saúde não está direcionada para uma doença em especial, mas refere-se a hábitos e ações que visam à manutenção da saúde como um todo, buscando a qualidade de vida, tendo como foco a educação para a saúde.

As ações educativas que visam à prevenção não devem ser excluídas ou ter a sua importância questionada, mas tendem a ser mais restritas, alcançando a população de maneira pontual. Por isso, a promoção da saúde toma a educação em sentido mais amplo, envolvendo o contexto social, econômico e cultural, além das ações biológicas relacionadas às patologias, das condições de moradia, do trabalho, das relações pessoais, do lazer, dentre outros aspectos. Para tanto, é importante que essa também seja a intenção das políticas públicas educacionais e, sobretudo, que essa seja a direção dada à interpretação dessas políticas pelos que estão envolvidos na sua implementação. Importante também que se tenham ações coordenadas entre os profissionais da educação e da saúde. Esse deve ser um trabalho multiprofissional e multidisciplinar, desenvolvido por várias mãos, no qual um dos grandes desafios gira em torno da eficiência em se utilizar do conhecimento desses diferentes profissionais no alcance dos objetivos propostos pelas ações em educação e saúde.

Cavalcanti, Lucena e Lucena (2015) destacam que, no ano de 1889, as ações de saúde, ainda com traços sanitaristas, começaram a ganhar notoriedade. Muito voltadas para a realização de campanhas, as ações de saúde na escola sofriam grande influência, assim como qualquer política pública, do contexto histórico da época, que ficou marcada por uma forte crise e pela luta contra as epidemias que surgiam, impulsionadas pelas condições de vida inapropriadas e pelo sistema de saúde precário. Sobre esse período, Santos (2005) reforça que, diante do momento histórico, as ações eram desenvolvidas com vistas a diminuição da incidência das enfermidades.

Com a necessidade de se falar de saúde de maneira ampla, multidisciplinar e alcançando a comunidade, a escola aparece como um ambiente com potencial para que se constitua a relação entre a saúde e a sociedade. O Ministério da Saúde estabelece que a escola é um local onde se formam opiniões e hábitos em crianças, adolescentes e, consequentemente, em suas famílias, ferramenta eficiente para a educação em saúde, na formação de cidadãos conscientes e críticos, responsáveis por suas escolhas (Brasil, 2009).

Em 1996, com a aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), é que o tema promoção da saúde começou a ser discutido formalmente, ou pelo menos deveria, pela educação brasileira. Além da LDBEN, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) também destacam a saúde como tema que deve ser trabalhado de forma transversal nas escolas, mesmo que ainda não se caracterizasse claramente a maneira como deveriam ser conduzidas as reflexões sobre o tema (Brasil, 1997).

Para institucionalizar as ações em saúde nas escolas, o Decreto nº 6.286, de 05 de dezembro de 2007 (Brasil, 2007) instituiu o Programa Saúde na Escola (PSE) e suas finalidades, e a Portaria nº 1.861, de 04 de setembro de 2008 (Brasil, 2008) regulamentou a responsabilidade orçamentária do Ministério da Saúde com os municípios que aderissem ao PSE.

O PSE é resultado de uma parceria entre os Ministérios da Saúde e da Educação e tem como objetivos: promover a saúde e a cultura da paz, enfatizando a prevenção de agravos à saúde; articular ações do setor da saúde e da educação, aproveitando o espaço escolar e seus recursos; fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades da clientela escolar; e incentivar a participação comunitária, contribuindo para a formação integral dos estudantes da rede básica (Brasil, 2007; 2009). Surge como um Programa que visa estreitar as distâncias e fortalecer a relação entre os setores da Saúde e da Educação, buscando a aproximação com a sociedade, a fim de tornar mais eficientes as ações que vinham sendo desenvolvidas separadamente por esses setores. De acordo com Moreira, Maurício, Jordão e Freire (2022), este Programa contribui na formação de estudantes com estratégias que primam pela prevenção, promoção e atenção à saúde, de modo articulado com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Percurso metodológico

O presente estudo é um recorte de uma tese que teve como foco as percepções de dirigentes municipais sobre as ações do PSE nos municípios do médio sudoeste da Bahia (Scaldaferri, 2022; Scaldaferri; Pimentel; Carmo, 2024). Neste artigo analisamos este Programa fundamentados na abordagem teórico-metodológica do Ciclo de Políticas proposta por Ball e Bowe (1992). O Ciclo de Políticas considera o macro e o micro contextos, dando grande importância aos acontecimentos relacionados na condução de todo processo, e propõe uma análise dos contextos que envolvem a política desde a sua criação até sua materialização (Contextos de Influência, de Produção de Textos e da Prática). Baseados em um dos contextos considerados pelo Ciclo de Políticas, apresentamos neste artigo a análise do Contexto de Influência mediante os marcos históricos e políticos que conduziram as discussões sobre promoção de saúde na sua interfase com o ambiente escolar até a criação do PSE.

Cabe considerar que a proposta de um ciclo, o Contexto de Influência, normalmente, marca o início da construção de uma política, porém, os contextos propostos por Ball e Bowe (1992) não são cíclicos e nem lineares. No Contexto de Influência é onde acontecem as articulações políticas que influenciam nas tomadas de decisões. Mainardes (2018) considera importante para a análise desse contexto conhecer a história local, nacional e até mesmo internacional que gira em torno da temática que envolve a política estudada.

Os textos das políticas sofrem várias influências e sua construção envolve negociações dentro do Estado e do processo de formulação. Assim, a análise de documentos das políticas torna-se complexa e demanda sensibilidade dos pesquisadores em identificar ideologias, interesses, tensões envolvidas no processo dentre outros aspectos (Ball, 1994). Diante de tais considerações, por intermédio da análise documental, foi possível produzir dados para a análise com intuito de extrair dos documentos informações relevantes sobre o PSE.

Os dados foram produzidos por meio de documentos relativos ao PSE e à Estratégia Saúde da Família, tais como a Portaria n. 687 de 30 de março de 2006 que cria a Política Nacional de Promoção da Saúde; o Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007 que cria o Programa Saúde na Escola; o Passo a Passo PSE - Programa Saúde na Escola: tecendo caminhos da intersetorialidade; o Guia de Sugestões de Atividades Semana Saúde na Escola; o Caderno de Atenção Básica Saúde na Escola e o PENSE (Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar), além do acesso ao e-SUS, sistema de informação e monitoramento do Programa, no qual são lançadas as informações das ações realizadas por meio de fichas de atividade coletiva e relatórios mensais.

Com base nas ideias de Ball e Bowe (1992) e Moore (1996), cabe considerar que, quando estamos falando em políticas, sobretudo as que giram em torno da saúde e educação, em que elas são criadas sob a influência de um contexto que envolve economia, cultura, aspectos sociais, políticas mais gerais, devem ser analisadas sob uma ótica mais abrangente. Quando desconsideramos essas correlações, não conseguimos perceber os seus reais impactos e efeitos em diferentes esferas. Assim, os contextos históricos permitem entender os motivos pelos quais uma determinada política pode ter alcançado seu objetivo ou não, se existe necessidade de criação de novas políticas, ou uma mudança na interpretação e desenvolvimento das que já existem.

O contexto de influência na criação do programa saúde na escola

Para entendermos o contexto que influenciou a criação e desenvolvimento do PSE, abordaremos brevemente as mudanças no conceito de saúde e de promoção da saúde, a importância do ambiente escolar na interpretação e difusão desses conceitos e os principais marcos políticos que, de alguma forma, foram importantes para o início da formulação desse Programa.

São dois os conceitos básicos para a promoção da saúde. No primeiro conceito, com filiação na corrente Moderna de Promoção de Saúde, as ações estão voltadas para os indivíduos, seu estilo de vida e ambiente familiar. Assim, os programas são direcionados para possíveis mudanças comportamentais, sobre as quais o próprio indivíduo teria controle. Praticar atividades físicas, parar de fumar ou adquirir bons hábitos alimentares são exemplos desses comportamentos. Esse é considerado o momento conservador da promoção de saúde. Esse movimento, com discurso preventista, também conhecido como educação em saúde tradicional, foi representado pelo Relatório Lalonde, produzido em 1974, no Canadá, e dava ênfase às mudanças comportamentais e de estilo de vida na promoção de saúde.

Já o segundo conceito, associado à corrente da Nova Promoção de Saúde, caracteriza o conceito da promoção de saúde fundamentado no entendimento de que a saúde é resultado de múltiplos fatores, incluindo toda a realidade em que aquela sociedade está inserida. Envolve condições de habitação, saneamento, boas condições de trabalho, dentre outras variáveis que não estão sob o controle direto do indivíduo, mas estão mais voltadas ao coletivo e ao ambiente. Essa corrente considera a realidade política, econômica e cultural (Sutherland, 1992).

Esses dois diferentes discursos sobre o conceito da promoção de saúde e o fortalecimento da corrente da Nova Promoção de Saúde influenciaram diretamente na forma de pensar sobre o tema e na formulação de propostas de ações. Enxergar a saúde com uma visão mais ampla e multifatorial, que vai além da ausência de doença e da perspectiva individualizada e curativa, passa a ser o foco principal dos discursos e a embasar ações que pudessem beneficiar a população de maneira mais abrangente e eficiente.

Em uma análise cronológica, baseada no trabalho de Cavalcanti, Lucena e Lucena (2015), no qual discutem sobre ações de educação e saúde no Brasil, percebe-se que a Nova Promoção da Saúde, atrelada à Conferência Alma-Ata, 1978, que destacou a saúde como um direito fundamental para todos e que deve ser acessível a toda sociedade mundial, já trazia reflexões de que o contexto social deveria ser considerado, pois se caracteriza como um fator determinante da saúde. Assim, a ideia de que, individualmente, as pessoas poderiam ter o total domínio sobre o seu estado de saúde e bem-estar vai sendo ampliada e o seu entorno e contextos social, econômico e político passam a ser considerados como importantes influenciadores na qualidade de vida dos cidadãos.

Os discursos sobre promoção de saúde passam a colocar a população, sobretudo aquelas pessoas menos assistidas econômica, social e culturalmente, como foco principal, alertando para a necessidade de se considerar todo o entorno envolvido para que se pudesse oferecer qualidade de vida e boas condições de saúde física e mental. Qualquer proposta de elaboração de uma política pública que não considerasse a saúde e a promoção de saúde, incluindo as questões sociais, estaria desalinhado com os discursos emergentes da época.

Como destacam Cavalcanti, Lucena e Lucena (2015), há muito tempo a escola já era utilizada para as discussões sobre saúde, porém, inicialmente, as ações desenvolvidas nesse ambiente estavam baseadas no discurso tradicional de saúde, direcionadas às atividades pontuais como palestras, atendimento médico ou vacinação. As estratégias voltadas à saúde não faziam parte do planejamento pedagógico da escola, o bem-estar dos alunos não era visto como uma responsabilidade da educação escolar.

Com o discurso da promoção da saúde sendo reformulado e ganhando cada vez mais importância, aos poucos, o papel e a relevância da escola também foram se destacando e sofrendo influências dos novos conceitos que emergiam. Um documento elaborado na XIV Conferência Mundial em Educação em Saúde destaca que todos os locais onde a educação fosse desenvolvida seriam espaços ideais para a aplicação das sugestões básicas da Declaração de Alma-Ata, de 1978, e da Carta de Ottawa, produzida em 1986 (Brasil, 2001). Então, já se percebia que a promoção da saúde deveria proporcionar à população as condições necessárias para melhorar e exercer o controle sobre sua saúde, envolvendo paz, educação, moradia, alimentação, renda, ecossistema estável, justiça social e equidade.

Buscando desconstruir os conceitos e as ações mais individualizadas sobre educação em saúde que, na maioria das vezes, ignoravam a realidade vivida pelos jovens e estavam centradas em ações assistencialistas, sem difundir o verdadeiro conceito de saúde e suas interações, em 1954, a Comissão de Especialistas em Educação em Saúde da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontou a importância de se falar em saúde nas escolas, com propostas de atividades que ponderassem o real conceito da Promoção de Saúde. Consideramos esse como um importante marco influenciador para formulação de políticas públicas que envolvam ações em conjunto entre os setores da educação e saúde, sobretudo, na busca por promoção de saúde em seu conceito mais amplo.

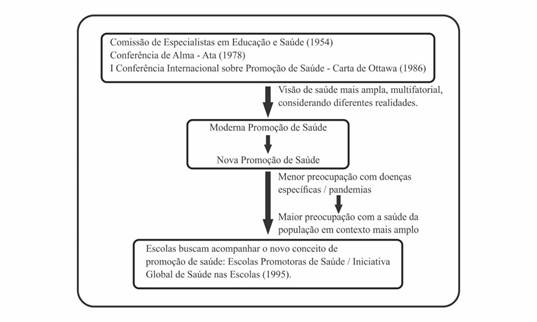

Para Gomes (2012), as mudanças nos discursos sobre saúde alteraram também as perspectivas do processo ensino-aprendizagem com uma nova forma de pensar a educação e saúde, considerando suas interfaces e diferentes representações de concepções. Poucos discordariam de que a escola assume um papel de destaque nas ações de promoção da saúde e de educação em saúde, com o intuito de garantir uma formação integral dos alunos. Esse reconhecido protagonismo do ambiente escolar, sem dúvidas, o coloca como importante aliado nas ações que busquem aproximar a população do acesso à saúde e qualidade de vida, influenciando a criação de políticas públicas como o PSE. Na Figura 1 mostramos de que forma a mudança no conceito de Promoção da Saúde influenciou nas discussões no ambiente escolar.

Fonte: Elaborada pelos autores

Figura 1 - Influências e consequências de um novo conceito de Promoção da Saúde.

Importante não perdermos de vista os interesses políticos, sobretudo voltados à economia, que interferem, influenciam e direcionam as políticas públicas a interesses que podem não estar tão visíveis aos olhos da população. As primeiras ações da saúde escolar apresentavam características sanitaristas com desenvolvimento de campanhas específicas para tentar aliviar uma forte crise social que se potencializava com as pandemias relacionadas às precárias condições de vida da população e a ausência de um sistema de saúde pública. Para Santos (2005), essas ações não tinham como principal interesse a saúde da população, mas a preocupação em diminuir a incidência de doenças e, com isso, permitir o progresso das transações comerciais. Dessa maneira, à medida que os problemas políticos, econômicos e sociais vão mudando ao longo dos anos, aparece a necessidade de pensar em readequações das estratégias para enfrentá-los.

No Brasil, em 1986, Roberto Figueira Santos assumiu o Ministério da Saúde no governo do então Presidente José Sarney, com o intuito de unificar os sistemas de saúde e aplicar mais recursos na prevenção, com ênfase na imunização, saneamento básico e nutrição. Nesse contexto, no mesmo ano, aconteceu a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi decisiva na elaboração de um novo sistema de saúde baseado nas discussões sobre três temas principais: “A saúde como dever do Estado e direto do cidadão”, “A reformulação do Sistema Nacional de Saúde” e “O financiamento setorial”. Pré-Conferências nos Estados e Municípios discutiram, antecipadamente, os temas e despertaram o interesse da sociedade, razão pela qual a 8ª Conferência tenha tido a participação popular, diferentemente do que normalmente acontecia, quando as discussões eram restritas aos políticos e especialistas, no âmbito dos Ministérios.

A 8ª Conferência Nacional de Saúde foi um importante marco nacional que se destacou, dentre outros motivos, por envolver a população nas discussões para formulação de políticas públicas, pois, a influência do discurso daqueles grupos que devem ser os principais beneficiados pelas políticas, direciona as ações para as reais necessidades da população.

A participação popular, dando uma visão mais ampla aos debates, certamente, influenciou na adoção de um conceito mais abrangente de saúde, considerando condições de alimentação, educação, renda, moradia, meio ambiente, atividades profissionais, lazer, transporte e acesso ao serviço de saúde. O relatório final da 8ª Conferência também aprovou a integralização das ações e o fortalecimento dos municípios, mas, o seu principal legado foi a definição da necessidade de criação de um sistema único de saúde, coordenado por um só ministério e desatrelado da previdência. Foi o pontapé inicial e decisivo para a criação do SUS.

O relatório final da 8ª Conferência Nacional de Saúde foi considerado durante a elaboração do projeto da Constituição de 1988, ao inserir a saúde no Sistema de Seguridade Social, junto à previdência e à assistência social (Bressan, 2008). Com isso, a participação popular, que teve importante influência na elaboração do relatório final da Conferência, continuou e, mesmo que indiretamente, continua influenciando em decisões políticas posteriores envolvendo a saúde e seus diversos contextos.

O SUS foi instituído no Brasil na década de 1990, em um momento de crise do setor da saúde no país. Crise essa que se caracterizava, dentre outras coisas, pela desarticulação entre os múltiplos setores que interferiam na saúde e, assim, dificultava a criação de estratégias que atendessem à maioria da população. A desarticulação setorial, se estiver acompanhada de uma individualização das atividades, certamente, dificultará o alcance de objetivos mais amplos e consistentes. Contudo, Mano (2004) já alertava para a necessidade de se respeitar os princípios da universalidade, equidade e descentralização para o sucesso do SUS.

Com pensamento semelhante, Alves (2005) afirma que, mesmo diante da grande importância e do destaque na política de saúde dos anos 1990, o SUS não foi capaz de suprir todas as expectativas que foram geradas com essa conquista legal. Com a sua descentralização pode-se perceber o quanto são complexas as relações intergovernamentais na criação e implementação de políticas de saúde que, na maioria das vezes, são propostas pelo Governo Federal, para induzir à participação de estados e municípios, mediante as transferências de recursos, caso a adesão seja feita.

Buscando resgatar os verdadeiros princípios desse Sistema, em 1994, foi criado o Programa Saúde da Família (PSF), com intuito de reorganizar a atenção básica com uma concepção atrelada à Nova Promoção de Saúde, voltada para qualidade de vida e considerando as diversas realidades da população brasileira. Assim, autores como Assis, Santos, Freitas, Santos, Silva (2002), Santos (2005) e Carvalho (2005) classificam o PSF como um Programa que atende toda família de forma integral e continuada, promovendo saúde, visando à prevenção, além da recuperação da saúde e, principalmente, considerando o ambiente físico e social. O PSF, como veremos um pouco mais adiante, se tornará um importante elo entre as ações da saúde e as propostas do PSE, tendo, assim, uma importante influência na sua idealização e desenvolvimento.

O SUS e, posteriormente, o PSF surgem com intuito de reforçar o discurso da necessidade de aproximar a saúde e a população, considerando as especificidades de cada realidade. Levar saúde à população, além das ações curativas, e considerando os múltiplos fatores que influenciam nesse processo, é reflexo das discussões e da consolidação do conceito da Nova Promoção de Saúde e sua relação com o social.

A promoção da saúde tratada em seu sentido mais amplo, considerando todas as suas variantes, é algo bastante complexo e que exige esforço e interação de profissionais de múltiplas áreas. Nesse sentido, anos após a instalação do SUS e do PSF, Coutinho, Gentil e Toral (2008) avaliam que toda exigência necessária para se promover saúde com eficiência gera uma sobrecarga às políticas públicas, por demandar grande número de ações, procedimentos e serviços de saúde, e isso se torna ainda maior quando se busca a integralidade do indivíduo e sua família.

Nessa perspectiva, atrelar a promoção de saúde às ações desenvolvidas no ambiente escolar, como já ressaltamos, aparece como uma significativa estratégia governamental. Em 1995, a Organização Pan-Americana da Saúde lançou a proposta das Escolas Promotoras de Saúde (EPS) na América, como um desdobramento do movimento da promoção de saúde, proporcionando uma discussão de saúde na escola mais voltada para a saúde integral, fugindo do paradigma tradicional.

A ideia é desenvolver um trabalho permanente em políticas públicas saudáveis com três pontos principais de intervenção nas escolas e comunidades: educação em saúde; provisão de serviços de saúde; e criar, organizar e manter ambientes favoráveis à saúde. Assim, as escolas com atuações que contemplem as áreas de ambiente saudável, ofertas de serviços de saúde e educação em saúde são consideradas EPS e passam a ser divulgadas com o apoio de organismos internacionais. Esse conceito se baseia na Carta de Ottawa e pressupõe que cabe à EPS o estímulo a estilos de vida saudável em toda comunidade escolar.

Com o discurso da importância da união entre a busca por promoção de saúde, qualidade de vida e o ambiente escolar tomando cada vez mais força por diversos países, destacamos esses marcos históricos como importantes influenciadores na idealização de políticas públicas que oficializem e proponham ações coordenadas e planejadas entre os setores da educação e saúde, assim como se caracteriza o PSE.

No sentido de reforçar essa intersetorialidade, buscando obter gradativamente os melhores resultados na relação educação e saúde, surgem outros marcos legais ao longo da história, que antecederam e, ao nosso entendimento, influenciaram na constituição dos pressupostos do PSE.

Ainda em 1995, a OMS reuniu especialistas para debaterem sobre as ações que envolvessem saúde nas escolas, buscando fortalecer e deixar essas ações mais eficientes. Desse modo, foi instituída a Iniciativa Global de Saúde nas Escolas, de acordo com o relatório mundial sobre a saúde (OMS, 2006). Este movimento reforça um conjunto de elementos que devem ser considerados por uma escola que busque a promoção de saúde: considerar a saúde como uma interação dos determinantes físicos, psíquicos, socioculturais e ambientais; desenvolver uma visão crítica da saúde; promover ambientes saudáveis; e incentivar a atuação de toda comunidade escolar em projetos de educação em saúde.

Em seguida, no Brasil, com a aprovação da LDBEN, no ano de 1996, a promoção de saúde foi incluída, definindo bases para o planejamento e a organização da matriz curricular, pois, mesmo não apresentando claramente o tema saúde na escola, a promoção da saúde é referência para tratar assuntos relacionados (Brasil, 1996).

Rocha, Marcelo e Pereira (2002) relacionam diretamente os Parâmetros Curriculares com o discurso das Escolas Promotoras de Saúde (EPS). Para os autores, existe uma preocupação em dar voz ativa à população na mudança de seu ambiente para refletir positivamente na qualidade de vida, mesmo conscientes de que esta não seja uma proposta das mais fáceis de serem alcançadas.

Falar de saúde no ambiente escolar começa a ter a influência mais direta dos profissionais da educação. É fundamental que a experiência e o conhecimento desse grupo de profissionais sejam considerados no momento de se pensar ações integradas entre os dois setores. As dificuldades na implantação do tema saúde no currículo escolar mostram que esse grupo ainda não tinha consolidado o discurso da Nova Promoção de Saúde e que ainda seria necessária a apropriação maior desse conceito.

Além disso, é importante ressaltarmos que, conforme destacou Santos (2005), assim como na saúde, a educação também tem os seus caminhos influenciados pelos interesses econômicos e políticos, que estavam voltados para atender ao capitalismo. Segundo Costa e Carmo (2022, p. 14), “Este aspecto é denunciado por Ball (2001), ao destacar que um ensino pautado nos discursos neoliberais não abre espaços para a reflexão e o diálogo sobre outros valores que não sejam do capital [...]”. Portanto, não podemos desconsiderar que qualquer proposta de ação a ser desenvolvida nas escolas públicas do Brasil esbarraria em uma instituição com dificuldades materiais e até mesmo pedagógicas, que enfrenta cortes de recursos e sobrecarga dos seus profissionais. As investidas estatais, como as relativas à educação e saúde, devem ter o suporte necessário para que as escolas consigam desenvolvê-las, caso contrário, serão apenas meros objetos de manobras político-partidárias.

Nos PCN (Brasil, 1997), a avaliação da situação do ensino de saúde nas escolas considerou esse tema como ainda predominantemente centrado nos seus aspectos biológicos, mesmo sendo um dos temas transversais, ou seja, deveria ser abordado por todas as disciplinas escolares do currículo do Ensino Fundamental. No entanto, os conteúdos eram trazidos na disciplina Ciências Naturais, por meio de uma abordagem focada na transmissão de informações sobre doenças, seus ciclos, sintomas e profilaxias.

Observando analiticamente as versões da BNCC, é possível perceber que a saúde é discutida em uma vertente reducionista. Na versão homologada, publicada em 2017, voltada para o Ensino Fundamental, o texto estimula que os estudantes se conheçam e cuidem da saúde física e emocional, sendo responsáveis pelo autocuidado. Para o Ensino Médio as versões da BNCC indicam que as Ciências da Natureza (Biologia, Química e Física) têm forte ligação com a saúde, que está associada ao autoconhecimento, cuidados com a saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros com autocrítica e capacidade para lidar com elas (Brasil, 2017).

Para o Ensino Fundamental, a BNCC propõe alguns temas contemporâneos e a Saúde é um deles. A saúde é abordada em Ciências da Natureza, com foco na saúde sexual e reprodutiva, e Educação Física, trazendo a atividade física como importante aliado a uma vida saudável e ao bem-estar. Alguns temas associados também são abordados na BNCC. Destacamos aqui Educação para o Consumo; Trabalho; Educação Ambiental; Educação Financeira e Fiscal; Ciência e Tecnologia; Direitos das Crianças e dos Adolescentes; Diversidade Cultural; Educação em Direitos Humanos; Educação para o Trânsito; Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena; Vida Familiar e Social; Educação Alimentar e Nutricional e Processo de Envelhecimento, Respeito e Valorização do Idoso.

A inclusão da educação popular em saúde como área técnica do Ministério da Saúde, segundo Vieira e Vieira (2016), é considerada um marco para o PSE, pois reafirma o discurso da necessidade de definição de um espaço formalizado para integração entre as práticas desenvolvidas por outras áreas do Ministério e que são propícias ao tema saúde na escola.

A Portaria nº 2.761, de 19 de novembro de 2013, em seu Art. 1º, instituiu a Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, com a intenção de efetivar a participação popular no SUS, propondo uma prática político-pedagógica com ações voltadas para promoção, proteção e recuperação da saúde, valorizando os conhecimentos populares e incentivando a promoção de conhecimento (Brasil, 2013).

Com a reestruturação do Ministério da Saúde, em 2003, foi criada a Secretaria de Vigilância em Saúde, onde se instalou a Coordenação-Geral de Agravos e Doenças não Transmissíveis e Promoção de Saúde (CGDANT), cujo principal objetivo é desenvolver ações de promoção de saúde, vigilância e prevenção das doenças não transmissíveis, fortalecendo estratégias intersetoriais para melhorar a qualidade de vida da população (Brasil, 2007).

Com o claro caráter transversal das questões relacionadas à promoção de saúde, fica explícita a necessidade de criação de estratégias que integrem diferentes setores, entre eles o da educação e saúde. Nessa altura, já existiam diferentes ações voltadas à promoção de saúde que eram desenvolvidas nas escolas, como, por exemplo, o Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE), que teve início em 2004, voltado para redução da vulnerabilidade de adolescentes e jovens às DST/HIV/Aids, como alguns outros já citados neste texto e que estavam em diferentes graus de implementação e desenvolvidos por diferentes esferas do governo.

Cavalcanti Lucena e Lucena (2015) destacam que as tendências políticas e econômicas do setor da saúde influenciaram também o setor da educação, contudo, acreditam que muitos dos programas desenvolvidos ainda não conseguiam quebrar a barreira do discurso biomédico, centrado na cura de doenças e que, na prática, ainda não consideravam os múltiplos fatores que envolvem a saúde em seu conceito mais amplo.

Assim, “considerando a necessidade de estabelecer parâmetros conjuntos sobre as ações de promoção da saúde no âmbito escolar” e “considerando a necessidade de articulação institucional entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação para ações de saúde no ambiente escolar”, a Portaria Interministerial nº 749, de 2005, em seu Art. 1º, constituiu a Câmara Intersetorial Educação em Saúde na Escola com a atribuição de elaborar diretrizes para subsidiar uma Política Nacional de Educação em Saúde na Escola e, com isso, desenvolver, mediante amplo debate e de modo organizado, as ações no território nacional (Brasil, 2005). A Câmara Intersetorial Educação em Saúde reforça o discurso do potencial alcance de ações que sejam desenvolvidas a partir da interação entre educação e saúde.

Fortalecendo a amplitude conceitual e importância da promoção de saúde, e de acordo com as diretrizes do SUS, em 2006, foi aprovada a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), por meio da Portaria MS/GM nº 687, a qual destaca que, para o alcance da saúde e qualidade de vida, é necessário buscar soluções para problemas como “[...] violência, desemprego, falta de saneamento básico, habitação inadequada, dificuldade de acesso à educação, fome, urbanização inadequada, má qualidade do ar e da água” (Brasil, 2006).

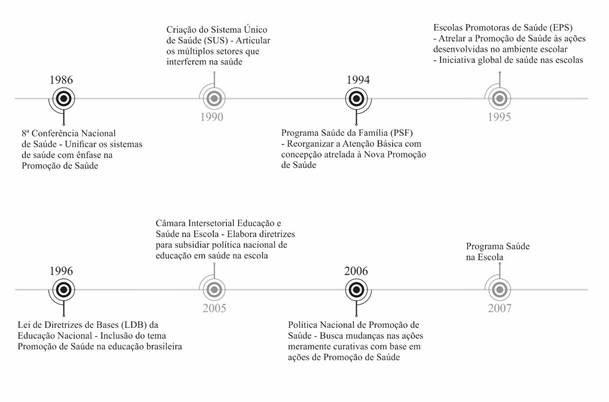

Gomes (2009) considera a importância da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) na busca de avanços e mudanças nas ações meramente curativas e individuais, por intermédio de ações de promoção da saúde, destacando a sua contribuição na forma de organização dos serviços. Vale destacar que nem sempre é possível seguir e alcançar o que é proposto pelos programas e políticas voltados à promoção da saúde, sobretudo quando consideramos que o entendimento do conceito saúde é sensível às realidades sociais, políticas e econômicas de cada período. Para tanto, a PNPS destaca a importância das ações públicas intersetoriais, o que fortalece e amplia o alcance das políticas públicas aos determinantes sociais e, consequentemente, tornam-se mais eficientes. Na Figura 2 apresentamos uma linha do tempo para entendermos melhor a sequência de acontecimentos dos principais marcos históricos envolvendo a intersetorialidade entre a educação e a saúde.

Fonte: Elaborada pelos autores

Figura 2 - Linha do tempo: Intersetorialidade na Educação e na Saúde (marcos e ações).

Com esse levantamento histórico podemos perceber que o discurso da política do PSE, em maior ou menor escala, sofreu influências de um crescente processo, em vários países, que se inicia desde uma mudança conceitual de promoção da saúde, passando pela necessidade de se discutir saúde além das ações curativas, pela preocupação social e com os diferentes contextos em que cada população está inserida. O fortalecimento do ambiente escolar como um importante espaço para se falar de saúde e como aliado na aproximação com a comunidade também deve ser considerado marco relevante no desenvolvimento de políticas públicas dessa natureza.

Somados a esses fatos, Cavalcanti, Lucena e Lucena (2015) destacam que, mesmo após 20 anos de sua criação, o PSF, hoje conhecido como Estratégia Saúde da Família (ESF), ainda não tinha conseguido melhorar, significativamente, os serviços da atenção básica à saúde, devido à precarização dos recursos materiais, físicos e humanos. Destacam, ainda, que a deficiência na atenção primária aumenta a procura pelos serviços dos níveis secundários e terciários. Foi nesse contexto que se estabeleceu a relação entre o PSF/ESF e o PSE. O PSE aparece com um discurso inovador, com a proposta de romper com o caráter assistencialista e aplicar o modelo atualizado da promoção de saúde no ambiente escolar, apostando na intersetorialidade. Para Costa, Rodrigues, Schultz e Conterno (2022), esta intersetorialidade promove reflexões e fazem a diferença na realização de ações e no envolvimento da comunidade escolar, oportunizando ações educativas apropriadas às condições biológicas, sociais e culturais dos indivíduos e coletividades.

Consideramos que o PSE surge como uma tentativa de aprimoramento na relação intersetorial entre a saúde, assumindo um processo de reestruturação com a criação do SUS e o PSF, e a educação, que passou a adotar oficialmente, no Brasil, o tema saúde na sua base curricular. Essas ações intersetoriais foram se fortalecendo no decorrer dos anos, por meio de outras políticas públicas que antecederam a criação do PSE. Para Baroni e Silva (2022), o PSE tem potencial que pode transcender a perspectiva biológica e ultrapassar ações sanitárias. Para tanto, é preciso mudar o discurso tradicional, ampliando os conceitos e oportunizando relações democráticas entre os setores que favoreçam a participação da comunidade.

Foi sob a influência desses fatos e discursos que programas como o PSE foram elaborados, com o intuito de preencher brechas ainda existentes para que a promoção da saúde fosse discutida de forma ampla, com engajamento e trabalho em conjunto de diferentes setores e, com isso, ser possível alcançar o amplo objetivo de dar qualidade de vida à população.

Os programas elaborados sob a perspectiva da Nova Promoção da Saúde apresentam um direcionamento diferenciado quando comparado aos baseados em outras correntes, mesmo assim, diante das dificuldades enfrentadas ao longo das ações, é necessário atentar para a importância do monitoramento e da avaliação de tais programas para averiguar se, realmente, representam o que é proposto.

Considerações finais

Neste artigo o Ciclo de Políticas de Ball e colaboradores foi tomado como aporte teórico-metodológico para analisar o Contexto de Influência que atravessou a formulação do PSE. Estes atravessamentos foram analisados considerando a consolidação dos conceitos de saúde e promoção da saúde demarcados historicamente na sua interface com a escola. Desse modo, é possível afirmar que estes conceitos foram mudando ao longo do tempo e a proposição de uma medicina puramente curativa foi cedendo lugar para a preocupação com o cuidado, ponderando as dimensões sociais, econômicas, políticas etc. em que os indivíduos estão inseridos e que afetam diretamente a sua saúde.

Assim, começava a crescer a necessidade das políticas se filiarem aos pressupostos relacionadas à promoção da saúde. No caso do PSE, objeto desse estudo, permitiu fortalecer o debate em torno do papel escola no alcance da comunidade, pois esta possui potencial para que se constitua a relação entre a saúde e a sociedade. Nestes termos, essencialmente, prevê a formação dos indivíduos com vistas ao desenvolvimento de ações relacionados a cuidado enquanto bem coletivo.

O Contexto de Influência tomado como estratégia analítica, nesse texto, demonstra que a formulação das políticas públicas de saúde e de educação, a exemplo do PSE, constitui um território de disputas de grupos econômicos, religiosos, classes sociais etc., representados por instituições e políticos que disputam sentidos discursivos que se desdobrarão em ações no processo de implantação dessas políticas. Conforme já denunciado por Ball (2001) e ressaltado neste texto, trata-se do embate em torno do ensino pautado no discurso neoliberal que sequestra a reflexão e o diálogo sobre valores desassociados ao capital.

Entretanto, cabe destacar que, para além das dificuldades operacionais - sobrecarga dos profissionais, falta de material de apoio e de acompanhamento das ações, ausência formação continuada etc. -, as escolas não são somente espaços de materialização das políticas, mas propulsoras de ações que possam ultrapassar a barreira do discurso biomédico, centrado na cura de doenças. Cabe considerar, ainda, que, apesar o PSE estar fundamentado na prevenção, promoção, acompanhamento e atendimento à saúde por meio da intersetorialidade educação e saúde, o fortalecimento e o desenvolvimento do Programa somente ocorrerá de modo satisfatório quando a intersetorialidade ocorrer em termos práticos.

Vale destacar também que nem sempre é possível seguir e alcançar o que é proposto pelos programas e políticas voltados à promoção da saúde, sobretudo quando consideramos que o entendimento do conceito saúde é sensível às realidades sociais, políticas e econômicas de cada período. A criação do PSE foi mais uma tentativa de alimentar a promoção da saúde e melhorar a qualidade de vida da população, buscando sanar dificuldades e corrigir insucessos de tentativas anteriores que não alcançaram plenamente os seus objetivos.

A análise aqui empreendida permitiu concluir que promover saúde em sentido mais amplo, não é tarefa fácil, é preciso não perder de vista a intersetorialidade - saúde e educação - enquanto eixo condutor e reconhecer o papel da escola enquanto espaço profícuo para o debate formativo, permitindo que este chegue a sociedade. Nesse sentido, qualquer estratégia, programa ou política exigirá empenho para o desenvolvimento de ações e serviços, o que requer atenção especial do setor público, formação profissional qualificada, relações intersetoriais, financiamento, avaliações e acompanhamentos contínuos