Introdução

No Brasil, a formação dos professores de Ciências da Natureza foi, e continua sendo, fator central de inúmeros certames argumentativos desenvolvidos pela comunidade acadêmica. Atualmente, esse processo se atenua, sobretudo, das novas políticas curriculares e sua ambiguidade de interesses na educação, trazendo as propostas da Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (Ministério da Educação, 2019) e da Base Nacional Comum para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica (Ministério da Educação, 2020), que foram evidenciadas após as mudanças da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Ferreira, Silva, & Alves, 2021). Esse cenário, repleto de incertezas, ocorre no mesmo período em que diversas reflexões educacionais exigem uma educação cidadã composta, especialmente, por estudantes que contestem os problemas sociais de seu cotidiano e que estejam munidos de competências reflexivas através da inserção do conhecimento escolar na complexidade humana (Morin, 2000, 2015, 2018; Sá & Behrens, 2019).

Nessa conjuntura, a interdisciplinaridade surge como uma maneira de aproximar as perspectivas da complexidade humana junto às problemáticas sociais através de um modelo educacional dialógico, reflexivo e totalizante de aprendizagem. E, certamente, a formação dos professores se encontra no ápice de todo esse processo integrativo dos conhecimentos, pois é na práxis docente que se formam muitas das transformações educacionais (Nóvoa, 2019). Assim, a formação do educador de ciências deseja promover uma educação científica interdisciplinar, articulando as mudanças curriculares e sua identidade docente (Pinheiro, Matos, & Bazzo, 2007). Admite-se que área de ciências naturais, nesse sentido, atua como um território intelectual único, onde se desenvolvem aprendizagens acerca da natureza e seus fenômenos. De fato, essa área se forma como segmento de associação entre os saberes da ciência e do cotidiano dos educandos (Dias, Ferreira, Luz, & Marinho, 2021).

Nota-se, nesse posicionamento, que transformações educacionais no Brasil foram expectadas mediante definições curriculares de natureza nacional e comum à educação básica, elemento salientado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9.394, ostentando todas as etapas da escolaridade básica: a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio (LDBEN) (Lei nº 9.394, 1996). Aliás, essa realidade também se manifestou nas orientações para didáticas interdisciplinares das ciências presentes nos Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio (PCNEM) (Ministério da Educação 2000), assim como nas discussões geradas desses documentos por mais de duas décadas, sempre analisando os conhecimentos - o que aprender? - e o processo de ensino e aprendizagem - como fazer?. Entende-se que essa combinação culminou para o surgimento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de 2018, modificando os contextos da educação básica para fomentar a interdisciplinaridade no Brasil, sobretudo na etapa do Ensino Médio (BNCC, 2018; Castro, Santo, Barata, & Almouloud, 2020).

Dentre os ramos do conhecimento abordados no Ensino Médio, a área de Ciências da Natureza foi diretamente influenciada pelas características educativas da interdisciplinaridade, uma vez que seus novos materiais didáticos e suas abordagens de ensino consagrar-se-iam através da dialogicidade, reflexividade e colaboratividade em projetos pedagógicos elaborados entre os campos científicos, isto é, reiterar-se-ia os saberes coletivos da sociedade e sua interação nas prospectivas científicas das disciplinas de Química, Física e Biologia. Desse modo, muitas discussões trataram de problemáticas globais, regionais e locais dos estudantes contidas no panorama escolar e não-escolar (Oliveira & Fenner, 2020). Essa inter-relação científica deve intercorrer por meio dos tópicos gerais de ‘Matéria e Energia’ e ‘Vida, Terra e Cosmos’, derivados da área de ciências do Ensino Fundamental em seus subcampos de ‘Matéria e Energia’, ‘Vida e Evolução’ e ‘Terra e Universo’ (BNCC, 2018).

Destaca-se que o processo de ensino e aprendizagem tencionado no viés interdisciplinar demanda de políticas públicas para a formação dos professores em todo território nacional, viabilizando o desenvolvimento de concepções interdisciplinares sobre o ensino e a aprendizagem na educação básica. Desse modo, surgem certas inquietações: quais as atuais propostas e discussões acerca da formação docente interdisciplinar no campo de Ciências da Natureza? Os postulados da BNCC atendem aos anseios da realidade educacional brasileira? Existe possibilidade de aperfeiçoamentos interdisciplinares? Quais contributos são observados para a educação em ciências? Portanto, compete a este estudo analisar as propostas e discussões acerca da formação docente interdisciplinar de Ciências da Natureza no território brasileiro durante o período de 2018 a 2022, especificando o contexto dos educadores atuantes na etapa do Ensino Médio. A peculiaridade deste trabalho se dá na condução argumentativa de uma elucidação sobre o que foi apresentado à área de Ciências da Natureza no Ensino Médio e o que se espera dessa futura educação em ciências no Brasil.

Os procedimentos metodológicos deste ensaio atenderam ao caráter de uma pesquisa bibliográfica sistemática de abordagem qualitativa e natureza exploratória. O material bibliográfico coletado foi de artigos científicos revisados por pares, produzidos em território brasileiro, escritos em língua portuguesa e disseminados em periódicos indexados nas bases de dados: SciELO, DOAJ e REDIB, entre janeiro de 2018 e fevereiro de 2022. A seleção das produções científicas foi feita com o auxílio do aplicativo gerenciador de materiais bibliográficos Zotero 6.0, desenvolvido por pesquisadores estadunidenses da Universidade George Mason. Os artigos selecionados - 10 produções - foram avaliados através da análise de conteúdo de Bardin (2016), descrita nas etapas de pré-análise, exploração do conteúdo e tratamento de conclusões.

Esta produção científica está delimitada por quatro (04) etapas de escrita. A primeira corresponde a argumentação teórica da essencialidade de ações docentes interdisciplinares, considerando a interdisciplinaridade como questão privilegiada em contraposição à inevitável dinâmica educacional dos docentes. A segunda reitera a metodologia desta investigação, das suas características de coleta, seleção e avaliação dos dados. A terceira evidencia os resultados da revisão sistemática e sua sustentação epistemológica em Fazenda (2013), Japiassu (1976), Morin (2003) e Pombo (2011). E, por fim, a quarta etapa apresenta as considerações finais do desfecho e os contributos observados para a educação em ciências.

Interdisciplinaridade: Privilégio ou Ação Docente indispensável?

A necessidade de superar a dicotomia entre mundo e ensino acarretou em periódicas crises estudantis iniciadas em 1960 e que se estenderam durante as suas décadas posteriores (Thiesen, 2008). Essa aflição, cumulada no cenário de uma Europa pós-moderna, se intensificou, principalmente, em países como a França, a Alemanha e a Itália por meio do tema de excelência: ‘agonia de nossa civilização’. Essa asserção, título do projeto apresentado pelo filósofo e epistemólogo Georges Gusdorf à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), trouxe consigo o forte apelo para que os acadêmicos liderassem, naquele primeiro momento, um movimento de saberes que rompesse o modelo padrão do conhecimento especializado através da inter-relação entre campos disciplinares, trazendo, dessa mediação, uma nova escolaridade (Santos, Souza, & Rosa, 2021).

A projeção integrativa de Gusdorf tratou da interdisciplinaridade no domínio intelectual das Ciências Humanas, reunindo notáveis cientistas daquele período em circunstâncias de convergência, compartilhamento e diálogo para planejar uma tipologia coesiva do pensamento humano (Fazenda, 2012). Todavia, ressalta-se também que aquele movimento interdisciplinar não configurou uma oposição direta ao pragmatismo da disciplinaridade, mas, tornou imprescindível a teorização de práticas educativas pelas disciplinas, enfatizando que o produto pedagógico de aprendizagem, isto é, os conhecimentos dos educandos, haveria de perpassar uma relação disciplinar, social e factual experienciada por eles no meio escolar, produzindo um saber epistêmico de característica integral entre os estudantes, mas que não seria desvinculado em saberes fragmentados (Lenoir, 1998).

O fundamento que compôs e conservou à existência de disciplinas na educação, propriamente campos de estudos específicos, foi atestado pela necessidade cartesiana de análises rebuscadas e unilaterais, isto é, por investigações de fatores separadamente, um aspecto que, de certo modo, resultou na exclusão do diálogo, compartilhamento e distinções recíprocas entre as disciplinas (Mangini, 2010). Nesse sentido, o desígnio fenomenológico da interdisciplinaridade foi constituído no “[...] intercâmbio mútuo e integração recíproca entre várias ciências [...]”, preservando o que se pode nomear de “[...] fronteiras científicas [...]” - a divisão dos conhecimentos em disciplinas na escolaridade - em uma projeção comum de aprendizagens, sem as quais o movimento interdisciplinar, mesmo no campo puramente teórico, não poderia existir, como ocorre na transdisciplinaridade (Piaget, 1981, p. 52).

Nesse paradigma, o anseio de Gusdorf se transformou em um conceito relevante para aquela comunidade de estudiosos, mas sem força suficiente para gerar discussões mais aprofundadas e, por certo tempo, permaneceu dessa maneira. Até que, com o início da década de 1970, o Centre de Recherche et Innovation dans L’Enseignement (CERI) da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) propôs um encontro científico intitulado de ‘Seminário internacional sobre pluridisciplinaridade e interdisciplinaridade nas universidades’ na cidade francesa de Nice. E, assim, foram iniciadas conceitualizações mais concretas acerca do que seria a interdisciplinaridade e sua abordagem do conhecimento entre os cientistas. Essa convenção, reuniu inúmeros estudiosos, tais como: Jean Piaget, Heinz Heckhausen, Eric Jantsch, Marcel Boisot, Georges Gusdorf, Asa Briggs e Leo Apostel. A partir deles, surgiram as discussões a respeito da terminologia do termo interdisciplinaridade e as implicações dessa jovem fenomenologia para o contexto acadêmico de ensino e aprendizagem (Pereira & Nascimento, 2016).

Dessa forma, esse novo postulado levantado, ainda não proprietário de uma vertente empírica, passou a ter característica de um proceder indispensável para os docentes, ou seja, uma ação pedagógica extremamente necessária, que abordaria o pensamento humano por meio de uma nova realidade: a complexidade dos fenômenos sociais e sua relação com os saberes. Para Morin (2003), o ato fragmentário dos conhecimentos - direcionador educativo de pensamentos desde o racionalismo cartesiano - impossibilitou que os educandos obtivessem noções mais ampla dos problemas da humanidade e de seus causadores, assim como, consequentemente, impediu que fossem tomadas soluções dialogicamente mais viáveis para a complexidade que cada vez mais se acentuou em suas situações-problema, considerando as guerras mundiais, a fome e a perseguição religiosa na Alemanha, mas, de modo geral, as problemáticas educacionais, políticas, culturais e sociais. Assim, Morin (2003, p. 20) salientou que:

[...] É impossível democratizar um saber fechado e esotérico por natureza. Mas, a partir daí, não seria possível conceber uma reforma do pensamento que permita enfrentar o extraordinário desafio que nos encerra na seguinte alternativa: ou sofrer o bombardeamento de incontáveis informações que chovem sobre nós, quotidianamente, pelos jornais, rádios, televisões; ou, então, entregarmo-nos a doutrinas que só retêm das informações o que as confirma ou o que lhes é inteligível, e refugam como erro ou ilusão tudo o que as desmente ou lhes é incompreensível. É um problema que se coloca não somente ao conhecimento do mundo no dia-a-dia, mas também ao conhecimento de tudo o que é humano e ao próprio conhecimento científico.

Desse modo, a visão da complexidade das controvérsias humanas atrelada ao conhecimento vasto dos campos científicos despertou características na construção de uma visão de mundo, propriamente de um saber direcionador de convicções para além das ‘paredes acadêmicas’ (Ferreira, 2013). E, portanto, desses pressupostos se estruturou a interdisciplinaridade, uma vertente de consciências que não era exclusiva ao refletir sobre o resultado esperado da educação, dos professores, dos estudantes, do ensino e da aprendizagem, mas uma maneira de interiorizar práticas pedagógicas e de ousar a erudição já estruturada, retornando o discernimento filosófico do ‘conhece-te a ti mesmo’ aos educadores na contemporaneidade e resgatando uma concepção socrática da reflexão (Yared, 2013).

Ao longo do tempo a interdisciplinaridade pôde ser definida através de diversas maneiras, como: metodologia, conceito, processo, modo de pensar, filosofia e/ou ideologia reflexiva. Na concepção metodológica, o agente motivador interdisciplinar é orientado pelos itinerários voltados à integração de saberes. O processo, autoexplicativo, se referiu ao transcurso cobiçador de um produto interdisciplinar. O modo de pensar garantiu a chegada reflexiva do processo. A filosofia, por seu modo, definiu a conduta interdisciplinar nos âmbitos das ciências. E, por fim, a ideologia reflexiva defrontou a ‘mutilação dos saberes’, seja por uma vertente humanista, da complexidade humana ou social. Em síntese, todas as definições convergiram para um perigo central: os prejuízos do parcelamento dos saberes refletidos em uma natureza doentia - paupérrima - dos conhecimentos (Japiassu, 1976; Klein, 1990).

Assim como o contexto social orienta a interdisciplinaridade, as lógicas culturais também o fazem, inclusive sob perspectivas predefinidas. A cultura sendo uma expressão identitária construída por determinados povos nativos de uma região, os influencia mutuamente nas definições de suas características e nos modos de pensar e transmitir saberes (Lenoir, Rey, & Fazenda, 2001). Nessa visão, a prática docente expressa o cerne de seu trabalho como “[...] intervenção mediadora de ensino junto a sujeitos aprendizes, postula-se uma prática profissional articuladora de saberes e conhecimentos” (Therrien, 2010, p. 310). Portanto, a prática do magistério valida lógicas culturais interdisciplinares, dentre as quais se destacaram: a francófona, a norte-americana e a brasileira.

A cultura francófona compreendeu a cientificidade e sua ordenação por intermédio da beleza, onde a abstração operou as visões desse pesquisador interdisciplinar, criando a figura do saber sobre o saber. A visão norte-americana distingue-se por incorporar significados à prática - que dever isto ocupa no espaço? - é, portanto, uma tarefa de juízo que torna ideias relevantes ou não, uma visão concebida como o saber fazer (Lenoir, Hasni, & Lebrun, 2013). A terceira lógica, a brasileira, provém de ambas as anteriores, nela a união determinante se firma entre o saber e o saber fazer, instituindo o ‘saber ser’ (Fazenda, 2013). Os marcadores culturais, adaptações e concepções se associam para legitimar os pensamentos dissidentes entre a maioria dos teóricos sobre uma definição encerrada de interdisciplinaridade, tornando-se muito difícil, ou praticamente impossível, descrever uma noção direta, específica e precisa ao seu respeito. Assim, “[...] cada autor faz com que ela, embasada em conceitos historicamente construídos, se manifeste de forma única ao olhar do indivíduo-pesquisador” (Mueller, 2006, p. 21).

No Brasil, o movimento interdisciplinar foi consolidado pelos pesquisadores Hilton Ferreira Japiassu e Ivani Catarina Arantes Fazenda, através de duas linhas de pesquisa sobre a interdisciplinaridade: a epistemologia e o fenômeno educativo. No campo epistemológico, Japiassu debruçou suas reflexões sobre as diretrizes reguladoras da interdisciplinaridade no tocante à natureza, etapas e limites de definição como campo científico. Na esfera educativa, Fazenda investigou o âmbito da escolaridade interdisciplinar, considerando contribuições interdisciplinares para o trabalho docente e a razão do ‘ser interdisciplinar’ - figura transformadora - no sistema de aprendizagens, considerando que “[...] noções, finalidades, habilidades e técnicas visam favorecer sobretudo o processo de aprendizagem, respeitando os saberes dos alunos e sua integração” (Fazenda, 2013, p. 26).

A relação interdisciplinar idealizada pelo campo escolar, embora constituída de inúmeros fatores, se propõe a transformar o ensino parcelado - dicotômico - em relações múltiplas durante a formação do ‘ser social’, um sujeito unificado, nos estudantes. Esse indivíduo social refletirá acerca de explicações, conceitos e proposições dos mais heterogêneos conhecimentos (Mota & Araújo, 2021). Portanto, essa finalidade somente acontecerá através de uma ampla revisão das práticas pedagógicas e das áreas do conhecimento, em que ambas sejam reformuladas para objetivar a criticidade consciente e contextualizada na mudança da conjuntura da disciplinaridade solitária, empenhando a aprendizagem em perspectivas específicas, regionais e planetárias da ciência (Morin, 2018).

O ensino voltado à interdisciplinaridade requer múltiplos direcionamentos das disciplinas e da sua relação com o cotidiano dos estudantes, sobretudo no ensino de ciências naturais. O docente exerce, nessa perspectiva, um papel fundamental, pois é por meio de sua mediação no ensino que os aprendizes poderão despertar, ou não, uma conscientização de aspecto integral do conteúdo explanado em sala de aula (Thiesen, 2008). Portanto, os educadores precisam, além de dominar sua área do conhecimento, adquirida da formação universitária e aperfeiçoada no ambiente escolar, conhecer, mesmo que de forma abstrata, os assuntos do cotidiano dos educandos e os conteúdos presentes no currículo das demais disciplinas, sobretudo se estiverem em uma mesma área do conhecimento ou etapa educacional que possa representar interações numa finalidade comum para os discentes (Fazenda, 1979).

A aprendizagem na interdisciplinaridade, por sua vez, não vê o estudante como um ser inerte e desconexo de sua realidade, pelo contrário, o aprendiz interdisciplinar participa dos questionamentos e assimilações que, de certo modo, estão diretamente vinculados aos erros e aos acertos durante o aprendizado, isso implica que o saber evidenciado pelo educador permaneça nas discussões dos educandos mediante diversas óticas, isto é, o conteúdo adquire diferentes enfoques que auxiliam na formação do pensamento complexo (Costa & Pinheiro, 2013). Portanto, esse produto de aprendizagem passa a ser pluriarticulado entre os campos disciplinares. Além disso, comporta uma conduta crítica que reflete sobre os problemas envolvidos numa perspectiva multidimensional, originando a interdependência e interatividade que não fragmenta uma situação, mas traduz as partes específicas de um fenômeno geral e seu contexto (Morin, 2003, 2015).

A escola interdisciplinar é o local onde surge uma grande parte da ação pedagógica presente na interdisciplinaridade, pois, mesmo que a interdisciplinaridade utilize atitudes, elementos e aprendizados adquiridos pelos estudantes em seu cotidiano. É no ambiente escolar, segundo os objetivos de ensino-aprendizagem desejados, que ocorre a sistematização própria entre saberes do dia a dia e saberes das disciplinas. Sendo assim, a escola passa a ter um aspecto muito mais participativo e decisivo na formação cidadã dos estudantes, de modo que ações educativas realizadas em seu meio interferem diretamente nas práticas de ensino que oportunizam a coletividade e solidariedade entre aprendizes, educadores e toda a sociedade em geral de seu entorno (Thiesen, 2008). Todavia, entende-se que é muito comum, no Brasil, ainda encontrar uma dinâmica escolar inadequada para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, isto implica que a escola, antes de tudo, precisa promover o diálogo entre os profissionais da educação e suas áreas. Para isso, os gestores escolares precisam compreender e oportunizar uma transformação dinâmica da fragmentação das disciplinas, na consciência dos educadores e na disposição de parcerias entre os educandos para aprender de maneira interdisciplinar (Martino & Boaventura, 2013).

O ensino e a aprendizagem no meio escolar interdisciplinar visam a cooperação de sentidos dos saberes. Assim, o docente tem o dever de ir além da exposição dos conteúdos, trazendo situações reais da sociedade e sua relação entre conhecimentos, essa não é uma tarefa simples, mas, certamente, proporciona um resultado muito satisfatório que é a aprendizagem emancipadora e reflexiva dos estudantes (Delizoicov, Angotti, & Pernambuco, 2011). Os discentes, por sua vez, precisam assumir e incorporar o seu protagonismo na escola e compreender, sobretudo, o seu papel para com a sociedade e a discussão de suas problemáticas. Portanto, essa mudança do olhar educativo cartesiano ao interdisciplinar procura meios para chegar num fenômeno de coletividade escolar, algo desenvolvido em pequenos grupos de trabalho que possam vir a se expandir (Fazenda, 2008).

Em síntese, a interdisciplinaridade na educação brasileira foi posta como alternativa ao processo de ensino e aprendizagem desde os Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio (PCNEM) (Ministério da Educação, 2000). Contudo, nos últimos tempos, esse debate ressurgiu com grande intensidade e alcançou novos patamares a partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de 2018. Na BNCC, admite-se que a transfiguração do especializado ao integrado nos projetos educacionais intercorrerá mediante a interação-inclusão de conhecimentos (Oliveira et al., 2021). Dessa maneira, o aprendizado atravessa a intersecção disciplinar de convergência e complementaridade nas novas abordagens de estudo, onde os pesquisadores analisam, sobretudo, as atitudes do alunado frente ao despontar dos raciocínios (Souza, Bussolotti, Cunha, & Fazenda, 2020). Portanto, o ato docente de ser interdisciplinar deixa de ser uma opção privilegiada, tornando-se uma prática docente indispensável no século XXI, tendo em evidência que permeia todos os contextos formativos, políticos e sociais da docência em todas as áreas do conhecimento, inclusive nas Ciências da Natureza.

Metodologia

Esta foi uma pesquisa bibliográfica sistemática de abordagem qualitativa e natureza exploratória. A abordagem qualitativa explicitou os fenômenos envolvidos aos contributos analisados para a formação dos educadores de ciências e suas nuances para o aperfeiçoamento interdisciplinar. A natureza exploratória visou detalhar os atuais despontamentos brasileiros acerca do que se propôs e discutiu entre 2018 e 2022 no âmbito da formação docente interdisciplinar para a área de Ciências da Natureza no Ensino Médio. Assim, a pesquisa foi elaborada sob o objetivo de analisar as propostas e discussões acerca da formação docente interdisciplinar de Ciências da Natureza no território brasileiro durante o período de 2018 a 2022, especificando o contexto dos educadores atuantes na etapa do Ensino Médio. Para isso, foram confrontados os questionamentos: quais as atuais propostas e discussões acerca da formação docente interdisciplinar no campo de Ciências da Natureza? Os postulados da BNCC atendem aos anseios da realidade educacional brasileira? Existe possibilidade de aperfeiçoamentos interdisciplinares? Quais contributos são observados para a educação em ciências?

Etapas de busca, exclusão e inclusão de dados

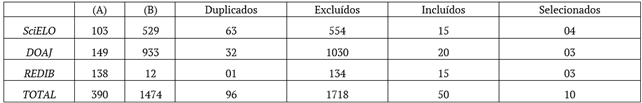

Foram escolhidos artigos científicos presentes nas bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SciELO), Directory of Open Access Journals (DOAJ) e Red Iberoamericana de Innovación e Conocimiento Científico (REDIB). Na busca, foram utilizadas as combinações de palavras-chave nas bases de dados: ‘interdisciplinaridade OR formação interdisciplinar de professores’ e ‘formação docente OR BNCC OR Ciências da Natureza OR ciências naturais’. Desse processo, constatou-se nas plataformas um total de 1864 artigos científicos indexados no recorte de tempo delimitado entre janeiro de 2018 e fevereiro de 2022.

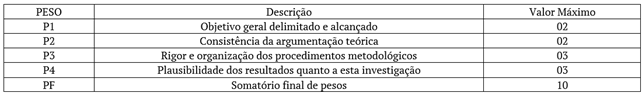

Nas etapas de exclusão e inclusão de dados, os autores delimitaram alguns critérios, apresentados na Tabela 1, para tanto excluir quanto incluir artigos na discussão da formação interdisciplinar docente de ciências no Brasil.

Tabela 1 Critérios de exclusão e inclusão de dados.

| Critérios de exclusão | Critérios de inclusão |

| (1) Investigações indisponíveis integralmente ou com acesso mediante taxas nas bases. | (1) Investigações disponíveis integralmente e de forma gratuita nas bases. |

| (2) Artigos produzidos em outros idiomas distintos do português. | (2) Artigos produzidos sobre a etapa do Ensino Médio. |

| (3) Produções duplicadas na mesma base ou em bases diferentes. | (3) Produções que se relacionavam com este estudo. |

| (4) Artigos que não abordam a formação interdisciplinar dos professores de ciências no Brasil. | (4) Artigos que tratam da formação interdisciplinar dos professores de ciências no Brasil. |

Fonte: Elaborado pelos autores (2022).

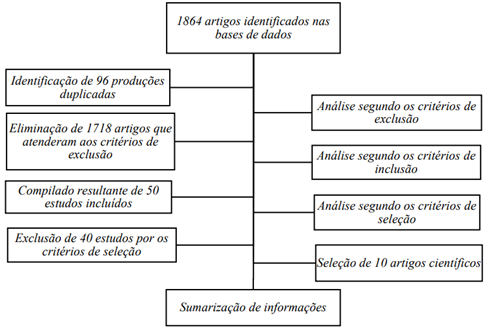

Em todo o processo de exclusão e inclusão utilizou-se o gerenciador de referências em software livre e de código aberto Zotero 6.0, desenvolvido pela Universidade George Mason, para o tratamento dos dados - a priori - e a seleção do material revisado - a posteriori. Desses processos, obteve-se o quantitativo das produções, duplicações nas bases de dados, exclusões e inclusões de acordo com a critérios e a seleção de artigos para análise neste estudo (Figura 1).

Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 1 Quantitativo de artigos científicos analisados. (A) Combinação: ‘interdisciplinaridade OR formação interdisciplinar de professores’. (B) Combinação: ‘formação docente OR BNCC OR Ciências da Natureza’

No primeiro momento de busca foram encontrados 1864 artigos científicos. Após a análise do software empregado acerca dos estudos que estavam duplicados nas bases de dados, foi encontrado o número real de 1768 artigos científicos, sendo eles 569 na base SciELO, 1050 na base DOAJ e 149 na base REDIB. Desse total, excluiu-se o número de 1718 ensaios, valor correspondente ao somatório dos estudos duplicados e dos estudos que se enquadraram nos critérios de exclusão. A partir disso, foram incluídas 50 produções, assim como selecionadas 10 delas para uma análise aprofundada, essa seleção seguiu alguns parâmetros preestabelecidos (Figura 2).

Etapas de seleção e análise de dados

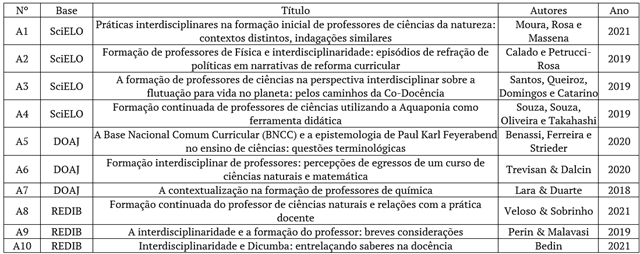

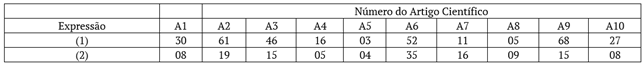

O compilado de tralhados enquadrados pelos critérios de inclusão, a ser analisado durante a etapa de seleção, resultou no número de 50 artigos científicos. Esses ensaios passaram por uma avaliação norteada por critérios de seleção (Figura 2).

Os pesos obtiveram relevâncias distintas durante a seleção e, dessa forma, foram escolhidas as 10 produções que obtiveram o maior peso final (PF). Esses estudos selecionados foram conduzidos para uma análise minuciosa de conteúdos. Portanto, após a seleção, realizou-se o exame do material, isto é, uma observação coesa e integral de suas contribuições científicas na discussão da formação docente interdisciplinar em ciências, seguindo os procedimentos referentes a uma análise de conteúdos. Entende-se que as análises de conteúdo são constituídas, de modo geral, por três etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento e interpretação dos dados (Bardin, 2016).

Nesta pesquisa, a pré-análise consistiu na leitura e observação do objetivo de pesquisa desses artigos selecionados, trazendo uma concepção homogênea de seus propósitos de pesquisa diante da formação docente interdisciplinar de ciências, ou seja, desenvolvendo um olhar amplo daquilo que foi proposto nos trabalhos. A exploração do material se deu na codificação, categorização e listagem da ocorrência dos termos ‘interdisciplinaridade OR interdisciplinar OR inter-relação’ e ‘formação docente OR formação do(a) professor(a) OR formação do educador OR formação de professores’. E, por fim, a interpretação dos dados, ou sumarização de informações, integrou a mensagem sobre a formação docente transmitida pelas pesquisas, ou seja, os contributos que esses ensaios possibilitaram alçar diante do contexto geral de formação docente interdisciplinar dos professores de Ciências da Natureza no Ensino Médio do Brasil.

Para facilitar a compreensão dos procedimentos de pesquisa, este estudo de revisão sistemática da literatura transcorreu através das etapas definidas de acordo com processos de busca, exclusão, inclusão, seleção, análise e sumarização do material, ilustrados no fluxograma seguinte (Figura 3).

Resultados

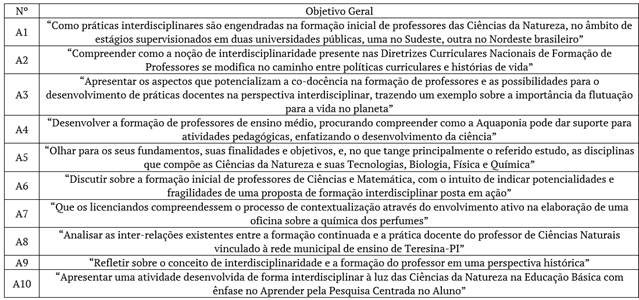

Os artigos científicos selecionados foram caracterizados de acordo com número definido ao artigo, base de dados indexados, título, autores e ano de publicação (Figura 4).

Após essa caracterização, os trabalhos foram examinados conforme seus objetivos de pesquisa, etapa da pré-análise, afim de se observar certas homogeneidades em seus conceitos de pesquisa, isto é, propósitos que fossem de natureza comum à discussão deste trabalho (Figura 5).

Observa-se que a perspectiva investigativa sobre a formação docente interdisciplinar por meio de projetos de ensino foi empregue nos estudos A3, A4, A7 e A10. Enquanto, os artigos A6 e A9 evidenciaram prismas de pesquisa mais associados à exposição de aspectos históricos e de discurso teórico da formação docente, de modo a demonstrar à comunidade acadêmica tanto a criação quanto a instauração da práxis interdisciplinar dos professores de ciências. Nos artigos A1 e A8, a reflexão abrangeu as especificidades presentes em redes de ensino e sua relação com a formação interdisciplinar de professores. O estudo A5 apresentou brevemente a relação disciplinar entre as ciências naturais no Ensino Médio, conduzindo sua compreensão para a formação generalista dos educadores de ciências no Brasil. E, por último, o ensaio A2 traçou uma discussão sobre o modo como as diretrizes curriculares de uma prática docente interdisciplinar está associado às histórias de vida dos professores de ciências. Portanto, constatou-se uma riqueza muito grande de panoramas nesses trabalhos.

Seguindo os procedimentos metodológicos, as produções passaram por uma codificação e categorização de acordo com o número da produção científica estabelecido e a ocorrência textual dos termos estipulados na etapa da exploração do material, ou seja, a repetição empregada desta expressão no decorrer do trabalho (Figura 6).

Fonte: Elaborada pelos autores

Figura 6 Codificação do número de repetições dos termos apurados. (1) Termos: ‘interdisciplinaridade OR interdisciplinar OR inter-relação’. (2) Termos: formação docente OR formação do(a) professor(a) OR formação do educador OR formação de professores’

Essa análise acerca da ocorrência dos termos viabilizou a identificação de algumas características textuais nas produções, tais como: logicidade de ideias dentro da estrutura textual, pressupostos teóricos empregados durante a discussão levantada e contribuições evidenciadas sobre os projetos e planejamentos com alusão à formação docente interdisciplinar de ciências. Desse modo, observou-se, por exemplo, que está presente nas obras A2, A6 e A9 o maior número de repetições conforme a sequência de termos 1, enquanto A5 e A8 o menor valor de ocorrência nessa mesma sequência, isso significa, após a interpretação, que o uso recorrente, ou ocasional, de expressões reforça certas ideias que os autores desse trabalho desejaram transmitir sobre a interdisciplinaridade e seu papel escolar no Ensino Médio. Em contrapartida, a sequência 2 foi mais observada nos trabalhos A6 e A2, representando a sua ênfase discursiva sobre a formação dos educadores brasileiros. Essa análise dá continuidade à discussão de conteúdos dos 10 artigos científicos.

Discussão de conteúdos

A produção científica A1 articulou, através de uma análise discursiva, a implementação de práticas interdisciplinares no ensino de Ciências da Natureza e suas contribuições para a formação inicial de professores. Ressalta-se que esse cenário de formação inicial, embora dotado de múltiplas incertezas, reflete diretamente nos princípios que sustentarão a práxis desses professores em estágio inicial de formação. Dessa forma, admite-se que a organização de um currículo interdisciplinar, assim como democrático e comunicativo entre os saberes, requer, antes de tudo, domínio aprofundado das áreas específicas de formação desses educadores (Química, Física e Biologia), uma vez que a interdisciplinaridade solicita dos docentes o pertencimento da prática profissional no âmbito das ciências naturais, para que, a partir disso, aconteçam transformações nos âmbitos do ensino, algo que, consequentemente, reflete em processos de aprendizagem mais completos: uma ambição interdisciplinar (Moura et al., 2021).

Esse fator, retoma ao paradoxo filosófico que constitui a formação dos educadores em duas vertentes: o ser que aprende e o ser que muda. Nessa primeira, o professor é o agente que ensina e simultaneamente aprende dentro do ambiente da sala de aula, processo designado de ensinagem (Pimenta & Anastasiou, 2017). Esse fenômeno carrega a constante incorporação dos saberes profissionais adquiridos de experiências escolares. Na segunda, o docente é um ser de plasticidade, ou seja, de mudanças em seu próprio âmbito humano e pedagógico, com ênfase em sua característica pedagógica. De fato, a profissão do docente interdisciplinar, além de buscar uma coesão de saberes - conhecimentos - preza transformar a sua prática em um padrão mais inclusivo de ensino (Pombo, 2011).

A inclusão dos saberes ao longo da criação e gestão de práticas interdisciplinares nas ciências naturais reivindicou, mediante a BNCC de 2018, a desestabilização dos campos disciplinares no Ensino Médio, isto é, uma revisão de seus assuntos demarcados no currículo da educação básica. Destaca-se, conforme Goodson (2018), a perspectiva de que os professores da educação básica dispõem de um consolidado bojo de conteúdos advindos da sua formação universitária específica, configurando uma determinada cultura educativa, salientada na fragmentação de conteúdos, que segue influenciando em sua atuação profissional na educação básica. Nesse sentido, romper tal episteme profissional exige inúmeras estratégias, por exemplo, o uso de abordagens interdisciplinares incorporadas progressivamente nos contextos de estágio supervisionado em cursos de licenciatura, como evidencia o estudo de Moura et al. (2021).

O artigo A2 traz algumas das atuais argumentações acerca da formação docente interdisciplinar, especificando sua análise ao contexto de professores de Física da Universidade de Campinas (Unicamp). Essa discussão salienta características das diretrizes curriculares integradoras oferecidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), bem como os posicionamentos e amparos de cunho político-governamental sobre de que maneira a formação docente deverá ser implementada em políticas públicas. Desse modo, a conjuntura formativa docente, inserida em uma proposta de desenvolvimento educacional, poderá considerar tanto a formação dos professores que atuantes no Ensino Médio quanto a formação dos educadores que ainda estão por vir. Dessa forma, constitui-se que “[...] a interdisciplinaridade se torna uma demanda curricular relevante para as instituições formadoras de professores, no que tange à gestão dos programas das licenciaturas, seu planejamento, seus processos de avaliação e sua regulação” (Calado & Petrucci-Rosa, 2019, p. 526). É, nesse sentido, que se observa a incerteza e preocupação docente quanto a uma dupla identidade profissional: o professor generalista versus o professor especialista. Todavia, os movimentos interdisciplinares trabalham para conservar identidades específicas na docência de ciências naturais, mas com uma visão rica de integração científica dos saberes (Petrucci-Rosa, 2007).

O trabalho A3 articulou argumentos sobre a formação de professores de ciências através do tema: ‘flutuação para vida no planeta’, tracejando uma sequência didática para a co-docência, ou seja, a divisão de uma disciplina por dois ou mais professores, em que todas as responsabilidades são postas em comum, assim como são partilhadas as formas de planejar aulas, conteúdos e avaliar os estudantes. Essa temática oportunizou ampliar experiências didáticas de docentes em seus anos iniciais de formação, nos cursos de licenciatura em Biologia, Física e Pedagogia, discutindo a urgência de um padrão educacional que promova o conhecimento dialógico e relacionado com a sociedade (Santos et al., 2019). Portanto, é preciso disseminar uma educação científica de interdependências entre o meio formal e informal de educação aos estudantes, ambos envolvidos numa reflexão de aspectos presentes na ciência, tecnologia e sociedade, enaltecendo nos educandos a identificação e a reflexão sobre situações-problema (Cachapuz, Praia, & Jorge, 2004). Assim, a ciência como direção educativa retoma sua capacidade de estruturar panoramas sociocientíficos no mundo e de transformar realidades (Chassot, 2018).

Na análise A4, a interdisciplinaridade foi considerada como fenômeno indispensável à prática dos docentes na área de Ciências da Natureza presente no Ensino Médio, sendo um elemento atravessador da divisão disciplinar preestabelecida. No entanto, também se demonstra a dificuldade em desenvolver projetos pedagógicos de formação docente continuada, visto que os professores da educação básica têm uma rotina profissional muito atarefada e com poucos momentos para planejar e aplicar a interdisciplinaridade na educação científica (Souza et al., 2019). O parcelamento dos conhecimentos na área das ciências prejudica o intercâmbio de saberes na formação docente. Desse modo, entende-se que a natureza da interdisciplinaridade no contexto da formação continuada dos professores beneficia a própria práxis docente, entendendo que o saber científico resgata a concepção ontológica de uma completude humana, definindo aos educadores uma reflexão contínua sobre sua práxis e interação com os conhecimentos (Pombo, 2011).

O estudo A5 abordou um enfoque acerca do currículo preestabelecido da área de Ciências da Natureza na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de 2018, resgatando argumentos sobre a composição dos campos disciplinares de Química, Física e Biologia. O ensaio descreveu as competências e habilidades dispostas pela BNCC às Ciências da Natureza e suas Tecnologias no Ensino Médio, sustentando o viés epistemológico de Feyerabend. Observou-se que o currículo para o ensino das ciências naturais empregou tópicos verbais atitudinais, processuais e conceituais na BNCC. Admitiu-se que a epistemologia de Feyerabend traduz o apelo da educação básica, sobretudo no Ensino Médio, por um ensino reflexivo e comunicativo (Benassi et al., 2020). O sentido comunicativo dos conhecimentos remota a própria experiência da linguagem humana, observando que dialogar é o deslocamento de si em direção ao outro. Portanto, “[...] não há no diálogo dois seres isolados, mas um ser a dois. O diálogo supõe para que realmente ocorra uma atitude de abertura, uma relação de reciprocidade, de amizade e de receptividade” (Fazenda, 2012, p. 56). Nessa razão, o ensino de ciências amplia a dialogicidade dos seus campos do conhecimento através do enlace às problemáticas da realidade humana (Castro et al., 2020).

A pesquisa A6 discutiu a formação inicial dos professores de ciências, indicando competências e entraves da interdisciplinaridade, em uma proposta para a formação docente. Observou-se a percepção de egressos do curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática (LCNM) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) como aspecto investigativo. Demonstrou-se que ao agregar profissionais de áreas distintas em ambientes de discussão, objetivando a colaboratividade e o compartilhamento de conhecimentos, o aspecto de intercâmbio de saberes é apresentado como o gerador de uma nova visão dos saberes docente que amplia seus olhares profissionais. Não obstante, a formação inicial dos professores de ciências naturais ainda é um grande desafio em cursos de LCNM, pois o seu currículo inviabiliza itinerários formativos mais amplos envolvendo toda a área de Ciências da Natureza (Trevisan & Dalcin, 2020).

Na investigação A7, foi empregada a reflexão da influência de uma formação de professores de Química contextualizada, a partir de uma noção contextualizadora sociocientífica, como antagonista à formação universitária individualista, reflexo da filosofia cartesiana arbitrada no currículo tradicional, e derivada da percepção linguística pragmática bakhtiniana e wittgensteiniana (Lara & Duarte, 2018). Observou-se que os anos iniciais de formação dos professores brasileiros de ciências naturais do Ensino Médio ainda não são totalmente voltados para a elaboração de intervenções e de metodologias de ensino contextualizadas, ou seja, que apliquem conteúdos científicos nas experiências de vida dos educandos. De efeito, essas novas abordagens são desempenhadas através de temas da ciência, tecnologia e sociedade (Cachapuz et al., 2004). Assim, apoiando-se na concepção de que um saber docente se constrói na permanente necessidade do conhecer a si para se aperfeiçoar como pessoa e profissional, atos buscados mediante uma integridade sonhada (Fazenda, 2012).

O artigo A8 dissertou acerca da conjuntura entre a formação continuada dos professores de Ciências da Natureza e sua relação com a prática docente. Nesse aspecto, instaurou-se que o docente de ciências constrói novos saberes profissionais mediante interações entre sua formação universitária e os outros conhecimentos fora de sua formação acadêmica (Veloso & Sobrinho, 2021). Portanto, o caráter interdisciplinar, assim como outros saberes profissionais, usufrui de saberes adquiridos e, mediante propostas de aprimoramento profissional, objetiva a formação de uma identidade docente mais coesa sobre o ensino (Nóvoa, 2019). Portanto, o professor interdisciplinar reflete sobre sua profissão à medida que encontra desafios que o impossibilitam de desenvolvê-la, mas não somente por isso, a sua reflexão é própria do anseio humano que deseja ser finalizado por todos os saberes. Essa alteridade é perpétua e contínua, pois “[...] o inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio da experiência vital” (Freire, 1996, p. 22).

A produção A9 elucidou acerca do que se prevê de um professor interdisciplinar, demonstrando, através de uma análise do nascimento e trajetória do movimento educativo interdisciplinar, a urgência de uma educação científica geradora de reflexão e transformação sobre a realidade social na contemporaneidade (Perin & Malavasi, 2019). Dessa forma, será enfrentada a crise educacional no ensino das ciências naturais, acomodando seus conteúdos mais abstratos nas circunstâncias experienciadas pelos estudantes. A crise no ensino de Ciências, descrita por Fourez (2003) no cenário belga, ainda persiste nos últimos anos, e, para além da dimensão europeia, repercute também na América Latina, sobretudo no território brasileiro. Nota-se, o incontentamento dos estudantes para com os princípios e os saberes científicos incongruentes com sua realidade social. De fato, a discência demonstra que o contexto educativo das ciências naturais, do modo como se apresenta, desagrega o interesse de se buscar saberes interconectados em sua vida (Leite & Radetzke, 2017).

Por fim, a produção A10, retomou o foco argumentativo a respeito da estruturação da identidade dos docentes das ciências naturais. Essa pesquisa entrelaça todos os outras analisadas neste estudo, uma vez que a formação docente interdisciplinar em Ciências da Natureza está condicionada às definições as ambíguas: ‘o que se espera do ensino interdisciplinar de Ciências?’ e ‘qual a identidade do novo professor interdisciplinar?’. Dessa forma, o trabalho A10 demonstra a identidade docente de ciências articulada na necessidade de desenvolver habilidades e atitudes cognitivas essenciais à formação, ao saber profissional e à conduta cooperativa da aprendizagem (Bedin, 2021). Considera-se que o cenário da formação dos professores de ciências no Brasil incorpora as vivências dos estudantes durante o processo de ensino e, consequentemente, as suas aprendizagens serão resultado do relacionamento entre assuntos abordados nas disciplinas e seus contextos (Souza & Dias, 2020).

A interdisciplinaridade descende como produto do afastamento entre a ciência e o real, ou seja, do constante esfacelamento da experiência de estudantes na universidade e a realidade dinâmica de uma sociedade complexa e indissociável. Portanto, seu viés não moldou uma simples teorização ou apenas um plano do conhecimento, mas uma ação concreta ou “[...] intervenção efetiva no campo da realidade social e humana” (Japiassu, 1976, p. 44). Assim, uma transformação educacional que questiona a formação dos professores e sua tarefa de “[...] perceber-se interdisciplinar” (Fazenda, 2012, p. 77). O bojo dessa discussão detém as tendências e transformações curriculares estipuladas nos cursos de licenciatura, onde o processo de formação de professores se compromete às realidades na contemporaneidade, interagindo licenciandos de cursos distintos e realizando a troca de saberes comuns entre profissionais da educação, de modo intercalado ao segmento formativo profissional. Portanto, o ambiente universitário é esse espaço ideado pela genuína concepção interdisciplinar (Pretto, 2017).

Sumarização de Informações

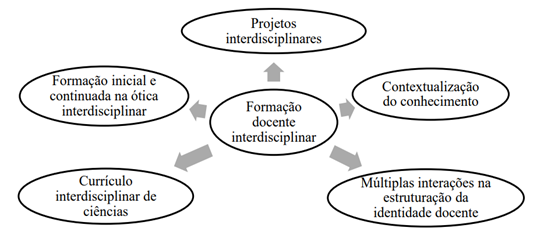

Tendo analisado as propostas e discussões das pesquisas sobre a formação docente interdisciplinar de Ciências da Natureza no contexto brasileiro, conduziram-se cinco (05) caminhos/contributos argumentativos à educação em ciências (Figura 7).

Fonte: Elaborada pelos autores (2022).

Figura 7 Diagrama dos contributos para a formação docente interdisciplinar de ciências naturais

O currículo interdisciplinar de ciências, discutido nas produções A1, A2, A5, A6 e A8, é um empreendimento fundamental para o padrão de educação interdisciplinar das ciências naturais no Ensino Médio. Todavia, o currículo sem a representação de uma ação educativa, ou mesmo um movimento pedagógico, que seja veridicamente interdisciplinar empobrece a proposta de qualquer estilo de educação que aspire a inter/pluri/multi/transdisciplinaridade (Trevisan & Dalcin, 2020). O conceito básico de currículo escolar está associado ao de um caminho dos conhecimentos prescritos em um curso ou etapa educacional, onde é preciso que estudantes vivenciem ciclos de formação teórica, assimilação e edificação dos conhecimentos. Sendo assim, o currículo interdisciplinar evidencia que “[...] as novas posições de educação requererão a conjugação de outros esquemas teórico-didáticos, que poderão eventualmente contribuir para a construção de diferenciadas organizações e estruturações do saber” (Fazenda, 2008, p. 12).

A formação inicial e continuada na ótica interdisciplinar, tópico abordado nos artigos A1, A2, A3, A6 e A8, visa, assim como o currículo interdisciplinar das ciências, elaborar e estruturar na educação em ciências uma política de formação docente que queira um ser humano uno e de conhecimento íntegro - partindo da concepção grega de resgatar a sua fonte da integridade - perfazendo a identidade do educador de ciências (Veloso & Sobrinho, 2021). Ademais, expõe-se que, embora os documentos da BNC-Formação contemplem determinados pontos sobre a associação de saberes na docência, é preciso aprofundar e direcionar o magistério à interdisciplinaridade através de projetos formativos que articulem uma formação inicial e continuada na perspectiva interdisciplinar, em que essa proposta seja amplamente discutida, apoiada e elaborada juntamente aos educadores da educação básica e aos responsáveis pelos órgãos governamentais de educação. Aspecto típico do caráter ontológico da própria formação docente, seja inicial ou continuada, onde a vivência profissional pauta o ‘saber ser’ agente transformador da educação (Fazenda, 2013).

A estruturação de projetos interdisciplinares, temática descrita nos ensaios A3, A4 e A10, salienta que, em uma proposta de educação integral e reflexiva das ciências naturais no Ensino Médio, a formação de professores se apoiará no criar e no executar de projetos colaborativos entre as áreas do conhecimento (Santos et al., 2019). Esses projetos poderão ser de múltiplas naturezas, tais como abordagens de extensão, pesquisa e ensino, mas sempre deverão compor uma discussão entre disciplinas e incorporar fenômenos do cotidiano enfrentados pelos estudantes. A educação científica visa equipar os aprendizes de uma consciência reflexiva e crítica ao passo que possam ser agentes questionadores de sua realidade social. Nessa lógica, os projetos interdisciplinares de ciências viabilizam a mudança na fragmentação dos saberes e sua forma desconexa de ensino já estabelecida, uma vez que a interdisciplinaridade se caracteriza pela “[...] intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de interação real das disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa” (Japiassu, 1976, p. 74).

O posicionamento de uma contextualização do conhecimento, descrito nas investigações A1, A5 e A7, foi uma constante demanda na formação interdisciplinar dos educadores de Ciências da Natureza, uma vez que a interdisciplinaridade resgata a dimensão integral dos seres humanos e, certamente, requer uma relação muito direta da aplicação do conhecimento no cotidiano (Lara & Duarte, 2018). O docente interdisciplinar contextualiza os conteúdos das ciências naturais mediante a realidade experienciada pelos estudantes e, na dinamicidade dessa abordagem, busca transformar sua ação pedagógica em um modelo de educação contextualizado, em um padrão que oportuniza visões científicas acerca das situações gerais da sociedade entre os estudantes, sejam elas derivadas do ambiente escolar ou não-escolar. Essa contextualização não deseja que somente o entendimento dos conteúdos chegue aos educandos, mas objetiva formar aprendizados emancipadores e críticos que possam se associar em questões e interpretações sociocientíficas (Delizoicov et al., 2011).

O último fator observado sobre a formação interdisciplinar docente de ciências tratou das múltiplas interações na estruturação da identidade docente, aspecto manifestado nas produções A2, A6, A8, A9 e A10. Nessa perspectiva, o desenvolvimento de uma identidade dos professores de ciências naturais atravessa diversas interações teóricas e práticas de sua formação interdisciplinar (Perin & Malavasi, 2019), através de um sentido que considera a formação obtida no ambiente acadêmico e a formação adquirida no ambiente escolar, ou seja, os saberes profissionais (Moura et al., 2021). Na profissão docente, essas interações teórico-práticas vão configurando as características profissionais de sua identidade interdisciplinar, validando o sentido de uma policompetência na docência, de modo que amplia concepções e saberes profissionais dos professores (Fazenda, 2008).

Em síntese, observou-se na análise das propostas e discussões sobre a formação docente interdisciplinar no Brasil, especificando a área de Ciências da Natureza estipulada ao Ensino Médio, que o campo para alterações e aperfeiçoamentos de formação interdisciplinar docente tem demasiados avanços a se enfrentar em seus aspectos para a criação de políticas públicas que favoreçam a formação dos professores, reorientação dos currículos escolares, modernização das estruturas escolares, assim como a priorização da formação dos professores de modo particular sobre o conceito e a aplicação da interdisciplinaridade. Entende-se que tais tópicos ainda constituem um espaço muito amplo para argumentação das novas propostas curriculares (Calado & Petrucci-Rosa, 2019). Destarte, após a análise do material, percebeu-se que a BNCC e suas derivadas BNC-Formação de 2019 e 2020 ainda não são suficientes para ‘interdisciplinarizar’ a área das ciências naturais no Ensino Médio, visto que não tratam de uma proposta de formação sólida e amplamente adequada aos contextos dos professores da educação básica. Nesse viés, reitera-se que esse aperfeiçoamento de ensino dispõe ainda de desafios colossais e muitas ambiguidades, pois se trata de aspectos cruciais de uma sociedade, como salienta a instigante perspectiva sociológica: “[...] a sociedade produz a escola, que produz a sociedade” (Morin, 2018, p. 100).

Considerações finais

Este estudo analisou as propostas e discussões acerca da formação docente interdisciplinar de Ciências da Natureza no território brasileiro durante o período de 2018 a 2022, especificando o contexto dos educadores atuantes na etapa do Ensino Médio. Para isso, estruturou-se uma pesquisa bibliográfica sistemática qualitativa de natureza exploratória em produções científicas de três (03) bases de dados indexados. A busca resultou no apanhado de 1768 artigos científicos. Esses trabalhos foram analisados e selecionados posteriormente, processo que resultou na escolha de dez (10) artigos para uma análise detalhada e a construção de apontamentos epistemológicos sobre a formação docente interdisciplinar de ciências. A metodologia sistemática de avaliação, empregada neste trabalho, assegurou a imparcialidade dos resultados, uma vez que a avaliação foi guiada por critérios e pelas interpretações adquiridas dos produtos de pesquisa, isto é, dos elementos evidenciados nos artigos científicos. Dessa forma, os desfechos encontrados corresponderam ao objetivo geral desta investigação, demarcado as compreensões de uma perspectiva dos atuais despontamentos no âmbito das Ciências da Natureza no Brasil, através de reflexões direcionadas à formação de professores, propriamente das implicações do modelo de educação interdisciplinar estipulado na BNCC.

De forma sucinta, os resultados desta investigação expuseram que o debate sobre a formação dos professores de ciências e a inserção da interdisciplinaridade nas ciências naturais no Brasil ainda necessita de progressivos aperfeiçoamentos, quiçá da implementação de novas políticas públicas que instiguem a formação inicial e continuada dos professores de ciências naturais. Aliás, ressalta-se a essencialidade do estímulo entre docentes em desenvolver uma cultura para aprendizados integrais e comunicativos no Ensino Médio. Esse fenômeno ocorre mediante a inter-relação dos conhecimentos do novo currículo escolar, suas articulações entre ensino e aprendizagem, e de seu envolvimento às realidades dos estudantes. Percebe-se que os postulados da BNCC são insuficientes ao que se almeja da realidade educativa brasileira na área de Ciências da Natureza, pois o modelo educacional interdisciplinar ideal exige que os conhecimentos do currículo se apropriem das epistemologias sociais e que, desse modo, possam encarar sem desvios a realidade dos educandos e suas relações com as questões sociocientíficas.

Por fim, evidencia-se que as propostas e discussões das pesquisas sobre a formação docente interdisciplinar de Ciências da Natureza no contexto brasileiro, segundo a observação deste trabalho, conduzem cinco (05) pilares argumentativos à educação em ciências: currículo interdisciplinar de ciências; formação inicial e continuada na ótica interdisciplinar; projetos interdisciplinares; contextualização do conhecimento; bem como múltiplas interações na estruturação da identidade docente. Sendo assim, tais aspectos precisam ser observados com mais afinco na formação docente que busca a interdisciplinaridade. Pleiteia-se que, para aperfeiçoar essas observações, as investigações vindouras sobre formação docente interdisciplinar no âmbito das Ciências da Natureza deverão enfatizar, principalmente, a edificação da identidade docente interdisciplinar nas ciências naturais, ou seja, nas características que estão implicadas em suas competências de conhecimento e prática profissional.

texto em

texto em