Introdução

Ele tinha no rosto um sonho de ave extraviada. Falava em língua de ave e de criança (Barros, 2007, p. 7).

Ainda no século XXI, pesquisas voltadas às questões das desigualdades caminham com passos tímidos e vozes desembargadas, no que tange as realidades mais objetivas da sociedade brasileira. Pesquisas sociais realizadas em programas de pós-graduação, apontam para necessidades de esmiuçar os comunicados das discriminações nas suas diversas manifestações e formas de mascaramento, particularmente nos estudos das relações raciais brasileiras.

Muitos desafios são enfrentados na pesquisa em educação, na sociedade brasileira atual, dentre os quais, o ‘acesso (elicitação) das informações relevantes e produção-análise de dados’ em contextos comparados às malhas, tecidas em rede com fibras (metálicas/concretos urbanos) articuladoras de sentidos entre os sujeitos (‘passarinhos’, agentes sociais) que habitam, sonham e correm riscos nessas malhas.

Como observar/perceber/produzir/intervir nessas malhas (tecidas em rede de fibras sociais e educativas) que viabilizam acessar informações para pesquisas acadêmicas? Com o quê e como construir ou propor dispositivos analíticos tecidos dentro dessas malhas, em uma investigação científica de cunho mais crítico? Para refletir sobre estas perguntas, talvez nos demoremos nas imagens e na frase acima - poesia de Manoel de Barros (2007) - usando metáforas, que nos habitam e deslocam, para repensar a pesquisa em educação.

Para saber: o quê, como e porque fazer com as informações acessadas, durante o trabalho de campo investigativo, consideramos que produção e análise de dados dependem do contexto, do tema/problema investigado e da pessoa pesquisadora para definir formas de escrita e divulgação da pesquisa que, nesta reflexão, é de natureza qualitativa e suscita as questões a seguir.

No que consiste uma investigação qualitativa? Que especificidades nutrem as metodologias de pesquisas pós-críticas? Que vidas, que riscos, que tipo de pesquisadora/or estão envolvidos nesse tipo de investigação? Na produção/análise dos dados, é possível não considerar aquilo que nos instigou a investigar ou aquilo que nos incomodou em um tema? Que chão pisamos nesses contextos/malhas? Como reagimos a esse chão e aos seus riscos? Quais lugares e tempos nos acomodam e incomodam? O que os sujeitos do estudo ou coparticipes nos querem alertar? Por vezes, nos falam em ‘línguas de aves e de crianças’, com as quais precisamos pensar-trabalhar a pesquisa. Outras vezes, para podermos entender essas línguas, precisamos nos deslocar para o muro com malhas tecidas da rede social complexa que habitam esses sujeitos em múltiplas bricolagens metodológicas como nas composições que seguem (Figura 1):

Nessas composições (Figura 1), a fotografia foi desdobrada em mais duas cópias/detalhes, cada vez mais aproximados. Aproximar a foto e dar um zoom, lembra atitudes de pesquisadoras/es que precisam estar atentos aos detalhes de sua pesquisa, e, mais que nunca, as suas formas de ver o mundo e selecionar as questões que lhes implicam ser importantes. A vida requer pesquisa, investigação nas quais os detalhes importam. Qualquer espécie precisa disso para (sobre)viver melhor. A ave fogo-apagou (pássaro de nome científico Columbina squammata), logo depois que prepara o ninho, põe seus ovos em árvores que possam abrigar seus filhotes. Acontece que, na área urbana, é cada vez mais difícil ver árvores. Como, então, adaptar-se e continuar sendo, para não sucumbir nesse cenário? O que isso tem a ver com a atitude de pesquisadoras/es em suas produções e análises de dados?

Nas fotos, a ave estava nesse lugar há 6 (seis) meses, quando miramos a máquina fotográfica de dispositivo móvel (mobifotografia: fotografia em celular ou de movimento) e fizemos esta foto. Acompanhamos todo o processo de construção do ninho, o repouso diário, fatídico sol incidindo sobre os animais, até o nascimento dos dois filhotes. Cada momento, em que o sol mudava de posição, ela mudava sua face para o lado oposto, defendendo-se dos raios escaldantes. Esse dia das fotos foi especial. Ela tinha saído para buscar comida e retornou com mais um pássaro da mesma espécie. Enquanto ela dava comida na boca de seus filhotes, o outro pássaro vigiava. Percebemos que ela estava bem relaxada, diferente dos outros dias em que ficou sozinha chocando os seus ovos. Cada movimento, cada som, cada situação diferente parecia uma ameaça e ela empinava seu corpo. Dentro dos fios elétricos e das concertinas estariam seguros? De quê? De quem? Seguros como e para quê? Muitas perguntas nos povoavam quando observamos essa experiência natural-urbana-cultural (social). Uma paisagem que nos fala da sociedade fabricada a cada dia por nós sujeitos ou pesquisadoras/es.

Assim acontece diariamente na vida. Viver no risco dos fios e das malhas cortantes da vida é possível quando nos propomos a nos perceber culturalmente, socialmente. Depois de elicitar informações relevantes, produzir dados e analisá-los em uma investigação científica, particularmente nas Sociais-Humanas, podemos, também, estabelecer maneiras de compreender/estar no mundo.

Uma pesquisa exige muito cuidado e profundidade. No cotidiano: ir ao supermercado, reformar uma casa, cuidados com a saúde, dentre outras situações, fazemos indagações: quais conhecimentos temos das situações que nos afligem? Quais os tempos, espaços, saberes, práticas, e custos adequados ou necessários na resolução dos problemas que nos atormentam? Como enfrentamos e resolvemos as situações? E, observando a obra abaixo, podemos refletir sobre muitas maneiras de arrolar o tratamento dos dados de uma pesquisa? Vejamos na Figura 2.

Fonte: Montevideo-Uruguai, 2017. Mobifotografia, FBS, 2017 (Acervo particular dos autores)

Figura 2 Aire Baile, Flora Sutton, técnica mista, ferro e arame, 2016

Na obra acima (Figura, 2), a artista argentina Flora Sutton pode expressar, através do espaço da sala expositiva, um balé no ar com malhas que proporcionaram um diálogo entre os limites de ‘dentro e fora’. Assim, ela desenhou um tecido com ferro e arame galvanizado que se fundem e organizam variados entrelaçados, que estão conectados entre si pelas suas próprias posições e materiais.

Temos uma rede com fibras articuladoras e malhas de seda, tela, papel, vegetais ou de metais presas em nós, que amarram e dão forma a fios têxtis, entrelaçando-os para formar um tecido, seja este maleável ou firme, resiliente ou quebradiço. Nessa rede, é o narrador/amarrador que mistura e (re)cria possibilidades de explicar e compreender as realidades socioeducacionais, metaforicamente ou reais, fazem uso dessas malhas em redes de significados e sentidos, com as quais nos enredamos e somos enredados cotidianamente.

Dessa forma, teceremos recomendações pontuais de algumas literaturas acerca do uso da análise de conteúdo, do discurso, da etnografia e da decolonialidade, a partir de nossa própria experiência tecelã na produção e análise de dados nas pesquisas educacionais. Afinal, são os exemplos práticos de trabalho de campo que mais nos ajudam na reflexão epistemológica; a fazer analogias; a reinventar e reconstruir, a partir de ‘modelos’, enfim, servem de fonte de inspiração e orientação na tecitura de novos conceitos e instrumentos analíticos.

A tecelagem das análises nas pesquisas qualitativas

Em estudos de arqueologia de saberes e produção do conhecimento sobre relações de gênero e raça (Machado, 2018), vimos que o desenvolvimento da ‘análise de conteúdo’ é utilizada com frequência nas pesquisas qualitativas educacionais, principalmente sob a orientação de Bardin (1977), que traça seu percurso histórico e teórico, seus instrumentos quantitativos e qualitativos, conforme as dimensões epistemológicas que o discurso científico privilegia em cada momento histórico. Somos instigados a decifrar o significado do dito-escrito-registrado, observando que tudo que é comunicado pode e deve ser interpretado de uma perspectiva explicitamente assumida com viés não-crítico, crítico ou pós-crítico.

Entre 1940 e 1960, a perspectiva epistemológica de pesquisa priorizava exigências com rigor e objetividade tidos como universais. Descrição sistemática e quantitativa dos conteúdos expressa no processo de comunicação carregava, em si, discursos escondidos e que precisavam ser trazidos à revelação, fossem eles qualitativos (subjetivos e humanos) ou quantitativos (Bardin, 1977).

A/o analista observa as informações e o que veiculam em seu contexto e circunstâncias. Se a pretensão é a análise quantitativa, destaca-se a frequência e o grau de ênfase/interesse, mostrando como surgem os atributos do conteúdo. Na análise qualitativa, tem-se o monitoramento da sua presença ou ausência, baseando-se num modelo instrumental ou representacional, mediante o tema de interesse e das particularidades nas ‘falas’ indicadas pelos sujeitos/objetos das pesquisas.

A partir dos anos 1960, tem-se maior interesse pela comunicação não verbal, por disciplinas como a semiologia e a linguística e uso de ordenadores (recursos do computador). Surgem, também, questionamentos quanto à viabilidade de precisão dos trabalhos linguísticos. Isto significaria, por exemplo, ter o mesmo fenômeno empregado em contextos e por agentes diferentes? Captar a essência da realidade das relações socioculturais complexas ficou mais evidente.

A análise das frequências, presença ou ausência de atributos nas informações, vem contribuindo na reflexão de suas próprias potencialidades e na criação de outras possibilidades, como a ‘análise do discurso’, que surge no contexto das lacunas observadas nas análises de textos que enfatizam a visão conteudista.

Desse modo, a linguagem como objeto de estudo e, visando a compreensão/explicação da realidade social, ganha cada vez mais centralidade. Surgem diferentes movimentos intelectuais ligados a chamada ‘Virada Linguística’ ou ‘Giro Linguístico’ que, em sua primeira fase, permitiram dois deslocamentos importantes em relação à teoria clássica da análise de conteúdo:

1) Do estudo das ideias, compreendido como discurso mental e caracterizado pela introspecção, para o estudo dos enunciados linguísticos e públicos que evidenciam sua estrutura lógica. Nessa perspectiva, a linguagem cotidiana é vista como problemática por se estabelecer sobre uma lógica imperfeita, ambígua e imprecisa.

2) Dos espaços internos da mente para os externos, deixando de considerar que são nossas ideias que estão em relação com o mundo para afirmar que são nossas palavras que correspondem aos objetos do mundo (Spink & Menegon, 2004, p. 264).

Esse tipo de análise surge questionando mais as ferramentas teóricas clássicas do que os procedimentos de organização da análise (pré-análise - exploração do material - tratamento dos resultados, inferência e interpretação). Preenche a mesma função da análise de conteúdo por meios diferentes, logo, é uma filha prematura de um “[...] feixe de exigências teóricas que se tentam a todo custo ilustrar no plano técnico. O seu autor é por formação um filósofo interessado na teoria das ideologias e na história das ciências” (Bardin, 1977, p. 213). E, assim, múltiplas perspectivas de análise do discurso são construídas. Iñiguez (2004a) destaca, por exemplo, dois grupos de tradições:

a) ‘A tradição anglo-saxã (linha americana)’ da qual fazem parte o Giro linguístico; a Teoria dos atos da fala e a Pragmática Linguística, associada à Escola de Oxford, na Grã-Bretanha, e ao pragmatismo norte-americano e a Etnometodologia vinculada à fenomenologia e ao interacionismo simbólico.

b) ‘A tradição francesa (linha europeia)’ com trabalhos de maior orientação política e sociológica: as contribuições de Michel Foucault (1926-1984); da escola russa, particularmente, o Círculo de Mikhail Bakhtin (1895-1975); a teoria da enunciação; a Sociolinguística interacional e; Análise crítica do discurso (ACD).

Como vemos, a análise do discurso não se constitui exclusividade da Linguística, mas recebe contribuições de diversas áreas do conhecimento, tais como: a Antropologia, a Sociologia, a Psicologia, a Comunicação, a Filosofia, dentre outras. É um dispositivo de análise em construção que, tal como a análise de conteúdo, depende das pessoas pesquisadoras em seus contextos, temas, interesses e perspectivas teóricas e epistemológicas em curso. O Giro Linguístico, por exemplo, vem fazendo várias ‘rupturas epistêmicas’ com reações à lógica formal e ao mentalismo.

A hegemonia da filosofia da consciência privilegia os espaços da subjetividade, da interioridade, da racionalidade dos ‘de que modo’ e ‘porquês’ conhecer algo e seus modos de classificação cartesiana (bom/ruim, belo/feio). Com o giro logicista, tenta-se anular as experiências metafísicas e não-imaginativas anteriores. Mais centrado nas nossas experiências sensíveis, no mundo físico/material possível de ser objetivado, se estabelece com o giro pragmatista e questiona as posições cartesianas, cujo conhecimento não nos vem dado a priori (anteriormente) pela razão (pensamento universalizado) diante da realidade que o confirma. Esta razão está impregnada de nossas capacidades imaginativas, de nossas impressões sobre os objetos de conhecimento que tecemos em sociedade inclusive.

É com o Giro Discursivo (de múltiplas tradições e interpretações) que destacamos a força do tipo de mensagem para compreender e gerar conhecimento sobre algo. Esta considera os contextos de cada sujeito do conhecimento e como este sujeito articula, em texto, sua maneira cultural por onde vê/observa/sente/compreende/imagina o mundo em si e em grupo. Onde nossos pés pisam? Onde nossos corpos habitam? O que fazem as cabeças? E os espíritos e as almas das memórias inquietas, onde ficam? Esses giros nos deslocam do lugar de pensadores que observam e analisam para o lugar de sujeitos que produzem maneiras de observar e analisar.

O foco é a própria linguagem como constructo de sentidos e verdades sobre as coisas pesquisadas. Ela não é um mero meio que usamos para comunicar nossas análises, é uma forma de produzir os dados e analisá-los, compreendendo o mundo, a vida real, a partir de nossas inquietações, interrogações e do problema que formulamos, articulando saberes e estratégias, pois, em metodologias pós-críticas.

[...] eliminamos as barreiras entre as disciplinas. Deslocamos as linhas que separam ciência e Literatura, conhecimento e ficção, arte e ciência, filosofia e comunicação. Explodimos as separações entre teoria e prática, discurso e ‘realidade’, conhecimentos e saberes do senso comum, representação e realidade. Desconstruímos as posições binárias que tantas hierarquias construíram entre as pessoas e as coisas do mundo, consequentemente, os muitos tipos de verdades que estão presentes nas imagens de pensamento já construídas sobre o nosso objeto de pesquisa (Paraíso, 2012, p. 35).

Com o Giro Discursivo, que rejeita as construções anteriores do Giro Linguístico, é possível olhar/tecer outras práticas sociais de pesquisa, com mais reflexividade. Na Análise Crítica do Discurso (ACD) significa estudarmos malhas discursivas “[...] que implicam abuso de poder, afirmação do controle social, dominação, desigualdade social, marginalização e exclusão sociais” (Iñiguez, 2004b, p. 154).

A compreensão desses pressupostos de análise é fundamental na escolha da tradição teórica que mais se aproxima de nossas intenções de pesquisa. O ponto de partida são indagações como: por que optar pela tradição francesa? Em que medida essa tradição dialoga com o nosso posicionamento epistemológico e político? Quais as suas possibilidades e limitações? Como minimizar os entraves? Como fazer uso do caráter aberto, multifacetado e interdisciplinar nas análises dos discursos, incluindo os conteúdos e definindo critérios para elaboração de ACD?

Com base em Dijk (2008), consideramos importante nas pesquisas: problematizar as relações de dominação, especialmente, sob a ótica e interesse do grupo subalternizado, cujas experiências servem na análise dos discursos subalternizadores e os discursos dominantes apontando narrativas outras que potencializam e dessubalternizam.

Além disso, proceder com agrupamentos das investigações em duas grandes áreas que enfatizem malhas discursivas de: “[...] representações sociais [...] como os discursos ordenam, organizam e instituem nossa interpretação dos acontecimentos e da sociedade [...]” e de ordenamentos em que o “[...] poder gerador dos discursos é administrado socialmente, do como lhes atribuímos um valor diferente na sociedade dependendo de quem os produza e onde sejam difundidos” (Rojo, 2004, p. 218).

Desse modo, compreendemos que os processos de produção, descrição e interpretação dos discursos, não são dados/fontes prontinhos esperando pela boa ação da/o pesquisadora/or. Com eles tecemos uma rede com malhas acadêmicas, questionando: qual processo social vamos analisar? Quais os materiais relevantes para a análise? Qual é a análise propriamente dita? (Iñiguez 2004b); e mais, qual o interesse motivador de tudo isso? Não estamos falando de ‘neutralidade’, mas da distância analítica entre o objeto de análise e a/o analista, a/o pesquisadora/or, afinal, os cuidados com os pressupostos da pesquisa e a escolha/produção das ferramentas analíticas não estão desligados de nossas experiências de indignação e nem das condições sociais de desigualdades e abusos de poder. Não pode escapar ao analista crítico do discurso, as reflexões sobre seu próprio discurso, de outrem e seus efeitos (Rojo, 2004), afinal de contas, isto implica, conhecer o outro e conhecer a si mesmo.

Na análise etnográfica, este modo de perscrutar, a si e aos outros, marca as investigações antropológicas que analisaram materiais oriundos de viajantes, missionários, aventureiros e cientistas sobre diferentes sociedades e culturas, mediante trabalho de campo e descrição dos modos de vida cotidianos. Bronislaw Kasper Malinowski (1884-1942), antropólogo na década de 1920, deixou contribuições importantes para a sistematização desse tipo de pesquisa, sobre o problema da coautoria etnográfica. Também, Edward Evan Evans-Pritchard (1902-1973), um antropólogo inglês, focalizou pesquisas antropológicas como tradução de culturas outras, além de sua metodologia como impacto, durante a auge da colonização britânica (Peirano, 1995).

O desenvolvimento-organização de dados no trabalho de campo, no questionamento da autoria, na tradução, nos impactos provocados, se constituem numa fábrica de garimpar vestígios, que servem constantemente de reanálises. Analistas curiosos, reviram seu alvo, o explicável e o inexplicável e impulsionam novas interpretações, aproximando os discursos alheios de questões novas, que desafiam a capacidade analítica da/o pesquisadora/or, à adequação e qualidade da etnografia (Peirano, 1995). Com ênfase na sua força interpretativa (Geertz, 1989) - porque os pés da/o analista se encontram no chão dos cotidianos - a etnografia é um fazer antropológico por excelência, é aquilo que o antropólogo faz, preocupado com a descrição dos significados pertencentes a culturas diferentes.

Assim, pesquisar é olhar o chão pisado pelos pássaros de nossas tapeçarias (realidades) para além do nosso chão, porque as interpretações importam e fazem possíveis as culturas e as pessoas que estas viabilizam. No entanto, como criamos e recriamos possibilidades de desenvolvimento-produção e análise de dados nas pesquisas em educação com metodologias pós-críticas? Em qual educação? Quais dados? Quais chãos, tecidos, malhas e riscos? Tudo para que? Então, quais as ponderações neste sentido no espaço cibernético?

Desenvolvendo-produzindo dados e análises de experiências em ciberespaço

Para os/as pesquisadores/as interessados nas práticas sociais, culturas ou nas novas sociabilidades que acontecem no ciberespaço, a etnografia tem sido apropriada, adaptada e recriada para investigar ambientes ou comunidades virtuais. Pesquisadoras como Costa (2010) e Silveira (2011) utilizam a netnografia para realizar trabalho etnográfico no campo virtual, desenvolvendo análises e coleta de dados em pesquisas qualitativas. Para Amaral (2009), o termo netnografia está mais presente entre os estudiosos de Markenting e Administração enquanto etnografia virtual é mais usada na área da Antropologia e Comunicação. Nesses estudos, as referências marcantes são: Robert Kozinets (2010), que utiliza netnografia adaptando técnicas da etnografia a análise de comunidades virtuais, e Christine Hine (2004), que usa etnografia virtual para desenvolver possibilidades de investigação dos ciberespaços.

A proposta de Kozinets (2010) descreve quatro procedimentos básicos (momentos de pesquisa que podem ser desenvolvidos de forma dinâmica e interligada), visando construir práticas de pesquisa netnográfica, tendo por base princípios etnográficos. Nesse sentido, é preciso: entrada cultural, mergulhando no campo virtual a fim de vivenciá-lo; acessar suas informações, conversas e análise; observar a dimensão ética de proteção as pessoas envolvidas e organizar feedback com consultas e averiguações necessárias à produção e divulgação dos resultados da pesquisa. Amaral (2009) e Costa (2010), também descrevem esse tipo de procedimento.

Nas nossas experiências de pesquisa em campo virtual, produzimos malhas em redes de combinação ou bricolagens de diferentes linguagens e de uso de softwares para pesquisas qualitativas. Bardin (1977) já recomendava, na análise de conteúdo, o uso de ordenadores que favorecem o “[...] estudo crítico do discurso multimodal” (Costa, 2010, p. 10), combinando mais de uma modalidade de formas linguísticas (verbal e não verbal) inerentes aos crescentes ambientes virtuais de aprendizagem. Nessa atitude de artesania teórica, não buscamos definir um percurso epistêmico-teórico-ontológico-metodológico a partir da filosofia de criação do NVivo ou de sua mera estrutura metodológica. Porém, na inventividade de um modus operandis criativo (que chamamos de bricolagem em malha, misturamos princípios de categorização da análise de conteúdo e análise do discurso em uma etnografia virtual.

Dentre as inúmeras possibilidades de ordenadores digitais, exemplificamos o uso do NVivo (um pacote de software de apoio com renome internacional para trabalhar com informações e dados de pesquisa qualitativa). A nossa aproximação com este aplicativo se deu, a partir dos estudos desenvolvidos acerca da análise de conteúdo, discurso e etnografia virtual para a pesquisa de doutoramento, que analisou significados de gênero e raça em um curso de especialização, na modalidade de Educação à Distância (EAD), entre 2012-2015. Na ocasião, conhecemos algumas pesquisas que fizeram uso do NVivo, a exemplo de Lage (2010) e Teixeira (2011).

Nossa experiência de uso/consumo do NVivo não teve como objetivo a análise estrutural deste software e nem o levantamento comparativo entre tantas outras ferramentas de ordenação/classificação/categorização de dados qualitativos. Essa perspectiva singular do NVivo, em nossos estudos, se mostrou apropriada ao uso inventivo/criativo que advém das/os pesquisadores imersos nos processos de investigação científica.

Em pesquisa realizada com cento e cinquenta professores, Lage (2010) utilizou o NVivo na preparação dos dados; na codificação e análise das respostas aos questionários e na elaboração do relatório dos resultados. Teixeira (2011) mostra a desconfiança e o deslumbramento dos/as pesquisadores/as com as funcionalidades do NVivo, ao perceberem a não dicotomia ‘quanti/quali’ nas Ciências Sociais, importando bases de dados estruturados e cruzadas com material qualitativo. Vale ressaltar que, esses estudos citados abrangem o contexto em que realizamos a nossa pesquisa (2012-2015), assim sendo, essa discussão dar centralidade a versão NVivo 10.

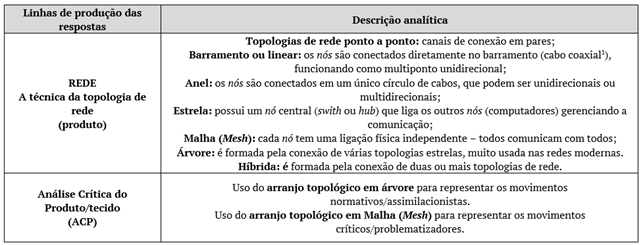

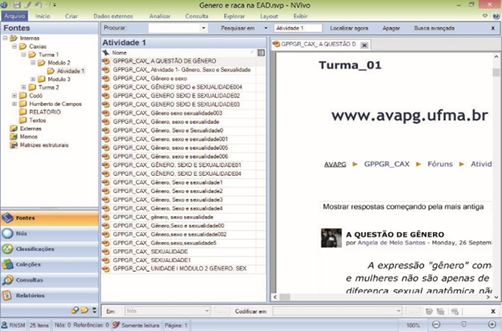

Assim sendo, também usamos a filosofia relacional do NVivo e articulamos conteúdos e discursos como unidades de análise e iniciamos o trabalho com a inclusão das fontes de pesquisa (Figura 3), que correspondem aos discursos das/os participantes da pesquisa (cursistas de um curso de especialização em EAD), que foram codificados para análise.

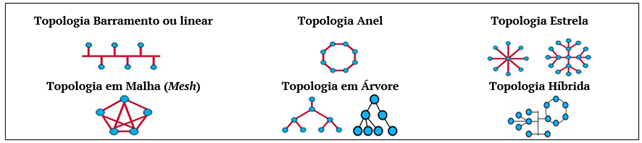

Após este procedimento de inclusão dos discursos, passamos a sua codificação e análise que foram realizadas mediante a fabricação de metáforas que representam ou esquematizam os processos metodológicos de pesquisa, a partir de ‘topologias de redes relacionais’, conforme a Figura 4.

Fonte: Imagem capturada do Nvivo 10 com o recurso do PrintScreen (QSR NVIVO, 2014; Machado, 2018)

Figura 3 Fontes de Pesquisa inseridas no Nvivo 10

Fonte: http://www.al.es.gov.br/appdata/imagens_news/rede.htm

Figura 4 topologias de rede - metáfora às relações socioculturais

Analisamos os diversos formatos de uma topologia de rede e nos perguntamos: como poderíamos modelar outras ferramentas analíticas para ambientes virtuais, considerando as experiências de Robert Kozinets e Christine Hine, respectivamente, com a netnografia e a etnografia virtual? Para tanto, consideramos como princípio básico de armazenamento, sistematização e interpretação dos dados, realizar os procedimentos de:

1. ‘Definição das categorias’: organizamos uma lista de conceitos que são alimentados por conteúdos teóricos e empíricos da pesquisa. Estes são chamados de regiões de análise e funcionam como ‘nós/nodes’ que são unidades básicas de estruturas de dados; um ‘nó’ pode ser conectado ao outro, chegando a formar uma rede;

2. ‘Seleção dos materiais’: constituímos o ‘corpus empírico’ da pesquisa com os discursos dos ambientes virtuais a serem analisados e os distribuímos nos nodes, conforme a conceitualização apropriada, já definida nas regiões de análise;

3. ‘Processos de indexação’: criamos os códigos - ‘nós/nodes e subnós/subnodes’ (categorias/regiões de análise ligadas aos problemas e interesses de pesquisa). Agrupamos os textos, que compõem o material empírico, codificados/incluídos e armazenados nas regiões de análise em formato de árvore, dispostos em pastas (a exemplo dos sistemas operacionais). Cada ramo se conecta às dimensões de análise organizadas de forma hierarquizada e relacional.

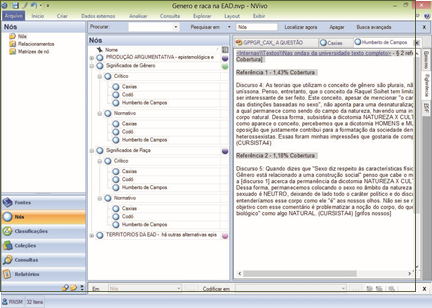

Desse modo, criamos a técnica de ‘Topologia de Pesquisa em Redes (TPR)’, com base nos princípios do trabalho etnográfico em território virtual de Kozinets (2010) e Hine (2004) e nos procedimentos da Análise Crítica dos Discursos (ACD) para análise dos significados de gênero e raça que foram produzidos em um curso de especialização à distância, conforme sistematizamos na Figura 5.

Esse procedimento analítico (Figura 5) pode ser utilizado em análises de cursos virtuais, redes sociais, hipertextos. É possível analisarmos as postagens de usuários nos ‘ciberespaços’ e organizarmos os discursos, a partir de agrupamentos dos conceitos evidenciados. Com essa bricolagem metodológica, desenvolvemos e garimpamos os conceitos de gênero e raça em um curso de especialização virtual, especificamente, de postagens de atividades em fóruns. Organizamos os discursos, mediante o agrupamento dos conceitos de gênero e raça em duas grandes regiões de análise: uma região formada pela topologia em árvore codificada como: ‘concepção normativa ou assimilacionista’ e, outra, formada pela topologia em malha, codificada como: ‘concepção crítica ou problematizadora’ (Machado, 2018).

Considerando toda essa constituição analítica, cada ‘nó’ foi associado/representado por regiões assimilacionista/normativa e crítico/problematizador, e, por conseguinte, relacionado aos discursos das/os participantes que foram capturados de suas atividades, em Fóruns de discussão do curso, conforme Figura 6.

Fonte: Imagem capturada do Nvivo 10 com o recurso do PrintScreen (QSR NVIVO, 2014; Machado, 2018)

Figura 6 Criação de nós e codificação realizada no Nvivo 10 para análise

Esse percurso teórico-metodológico, nomeamos de TPR e, embora os ‘nós’ estejam categorizados no formato árvore, necessariamente, não precisam significar hierarquias, linearidades e fronteiras fechadas (Machado, 2018). As/os pesquisadoras/es podem estabelecer as relações entre os discursos, criar links para manter a comunicação entre os ‘nós’, observando, por exemplo, que a ferramenta tecnológica oferece um modo de representação do cotidiano, interpretado a luz das perspectivas epistemológicas, teóricas e ontológicas.

Nessa TPR, vimos que a região piramidal ou em árvore é caracterizada pela hierarquização em que as comunicações ocorrem por meio da centralização do poder num único núcleo, cujo centro organiza todo o sistema/tecido na relação de um para todos. Já a região complexa ou em malha irradia-se de modo descentralizado, é muito mais relacional, mantém comunicação entre si, todos com todos sem uma definição explícita dos pontos de partida de chegada, contraditoriamente, pode multiplicar normas por múltiplos sistemas interdependentes (Machado, 2018). É importante refletirmos, também, sobre as malhas de uma excessiva flexibilidade, uma vez que, conforme Santos (2006, p. 186, grifo nosso):

[...] a fluidez não é uma categoria técnica, mas uma entidade sociotécnica. Ela não alcançaria as consequências atuais, se, ao lado das novas inovações técnicas, não estivessem operando novas normas de ação, a começar, paradoxalmente, pela chamada desregulação. A economia contemporânea não funciona sem um sistema de normas, adequadas aos novos sistemas de objetos e aos novos sistemas de ações, e destinados a provê-los de um funcionamento mais preciso. Na realidade, trata-se de ‘normas constituídas em vários subsistemas interdependentes’, cuja eficácia exige uma vigilância contínua, assegurada por uma legislação mundial, tribunais mundiais e uma polícia mundializada. Ao contrário do imaginário que a acompanha, a desregulação não suprime as normas. Na verdade, ‘desregular significa multiplicar o número de normas’.

Com a metáfora da criação de ‘nós’, representamos as categorias teóricas em uma forma criativa de compreendermos a sua importância nos processos de classificação dos conceitos e desenvolvimento de análises de conteúdo, de discurso ou etnográficas na produção dos conhecimentos.

O uso de softwares, da arte, da fotografia, da escrita ou de qualquer outra forma de comunicar, as linguagens, para tecer redes analíticas de conhecimento, nos remete às malhas de significações com as quais a sociedade e a educação atuais nos permitem e exigem pensar, sentir, sonhar, mesmo tendo, no rosto, ‘um sonho de ave extraviada’. Falar em ‘língua de ave e de criança’, se torna outro código com o qual pesquisadoras/es criativas/os tentam decolonializar, pensar-existir-sentir-organizar-agir-comunicar, também, de modos não pré-fixados, seus cotidianos em pesquisas.

Eis, a seguir, mais um caminho para se entender num processo metodológico implicado com forças e relações de poder que importam em todos os momentos do desenvolvimento, das análises, e da divulgação de uma investigação científica. Realizar uma ciência que possibilita pensar além dos quadros comuns e inquestionáveis, organizar-se, desenvolver estudos, e comunicar de formas outras, que capturam melhor as realidades em jogo - tudo sendo alicerçado numa ética evidente.

Pesquisas como maneira de tecer decolonialidades, mais especificamente...

Retomando às malhas nas quais os pássaros urbanos estão inseridos (nas imagens iniciais como epígrafes), bem como à frase de Manoel de Barros (2007, p. 7) - “Ele tinha no rosto um sonho de ave extraviada. Falava em língua de ave e de criança” - nos perguntamos ainda: como fazer para acessar informações e analisar dados (informar e construir sentidos)? Quais as nossas táticas de passarinhos e os modos de navegação social-acadêmica? De que maneira desenvolver dados nos muros malhados como tecidos urbanos nos perigos das educações sociais marcadas por uma cultura de subjugação, autonegação, dominação e extermínio produzida cotidianamente ainda?

Já que essas educações são tecidas por uma história que se diz global e universal e se configuram, também, locais e localizadas cheias de experiências plurais, por que não recontarmos nossas experiências? Enriquecer o singular em nome do plural, pelo emprego da pluralidade em nome do universal? Onde a antropologia fez estudos científicos (neutros) para as populações colonizadas e a sociologia para as colonizadoras (civilizadas-civilizadoras), existe uma saída epistêmica que questione esses feitos científicos de produção de dados, utilizando-se, inclusive, de tudo que já aprendemos como pesquisa (colonializante e não-questionadora)? Não queremos negar as aprendizagens, mas duvidar-questionar e provocar incertezas (fissuras) nessas malhas com aprendizagens outras. Pensar além duma cosmovisão para chegar às visões plurais, construindo caminhos para cosmopercepções, é perceber-se como ser humano-racional, espiritual, físico e relacional constantemente se reinventando, reaprendendo.

Perceber as informações acessadas e transformadas em dados nas pesquisas como um sintoma (um sinal, uma marca) que precisa ser mais bem focalizado (como o foco da imagem dos pássaros) para viabilizar vida, mais existência. Amplia-se e, depois, distancia-se deste para, no movimento, perceber as conexões. Podemos tratar estes mesmos dados como um enigma, que nos intriga, que nos faz abandonar os lugares seguros das análises costumeiras. Também podemos percebê-los pelos conteúdos extra-formais, muitas vezes silenciados, que os envolvem e lhes dão vida. Pensamos que para percorrer esses caminhos precisaremos quase sempre (re)contar as nossas histórias do nosso modo, e deixar que as outras pessoas também contêm as suas.

Necessitaremos olhar para os lugares de fala e de escuta de cada partícipe da pesquisa e, sobretudo, se esforçar para decifrar como essas histórias afetam a história oficial tecida por uma ideia de conquistas/vencedores. Os instrumentos com os quais podemos analisar essas histórias (informações do trabalho de campo) podem ser entendidos como a obra na Figura 7.

Fonte: Mobigrafia, FBS, 2017. Acervo particular dos autores

Figura 7 Montagem fotográfica de obras da exposição VII Bienal Internacional WTA de Arte Textil Contemporáneo - Por dentro, por fuera y más allá. Diálogos textiles, no Museu Histórico Cabildo, em Montevideo-Uruguai, 2017-2018

Por dentro e por fora e mais além, os objetos expostos nessa exposição tinham como matéria-prima: o feltro (Figura 7). Este estava complexamente tecido com diferentes materiais desde fibras vegetais até metais. Todos articulados formando uma diversidade estética, provocados por malhas complexas que provocavam diferentes sensações e produziam diferentes sentidos. Por vezes, tínhamos que sair de um lugar para outro para observar melhor as dimensões de cada um e do conjunto. Os dados com os quais trabalhamos uma pesquisa, e que, ao mesmo tempo, produzimos as análises, nos ajudam a perceber as diferentes potências dos conceitos e suas conexões? Para isso, pensamos que será necessário, não somente sair dos lugares já costumeiros de observar, mas também ‘abrir’ as interpretações em forma de narrativas orais e imagéticas, por exemplo, tensionando as vozes, em conexões, dos sujeitos da investigação. Para assim, perceber as fronteiras com as quais estas narrativas resolvem ou solucionam modos de estar no mundo. Esse processo se faz necessário para tentarmos vivenciar novas maneiras de ‘contar de novo’ e mexer em nossas memórias como quem se arrisca nas malhas dos muros urbanos e provoca (pequenas/grandes) dessubalternizações educativas/sociais. Até pela audácia de colocar questionamentos, simples e objetivos!

A pessoa que pesquisa atentando e tecendo decolonialidades, pode aproveitar qualquer das técnicas ou métodos já trabalhados para desenvolver-produzir e analisar dados que melhor estarão conectados com tema/problema, mas não pode esquecer, que na realidade do mundo global capitalista e racial, esses fenômenos como informações e dados, fazem parte de uma maneira de pensar e que:

[...] a identidade em política é crucial para a opção descolonial, uma vez que, sem a construção de teorias políticas e a organização de ações políticas fundamentadas em identidades que foram alocadas (por exemplo, não havia índios nos continentes americanos até a chegada dos espanhóis; e não havia negros até o começo do comércio massivo de escravos no Atlântico) por discursos imperiais (nas seis línguas da modernidade européia (sic) - inglês, francês e alemão após o Iluminismo; e italiano, espanhol e português durante o Renascimento), pode não ser possível desnaturalizar a construção racial e imperial da identidade no mundo moderno em uma economia capitalista. As identidades construídas pelos discursos europeus modernos eram raciais (isto é, a matriz racial colonial) e patriarcais. [...] Na América do Sul2, na América Central e no Caribe, o pensamento descolonial vive nas mentes e corpos de indígenas bem como nas de afrodescendentes (Mignolo, 2008, p. 289-291).

Desta maneira, não poderá deixar de trazer técnicas outras, por vezes, impensadas no trato com os dados/informações acessadas e trabalhadas.

Digo que tanto o encontro com os interlocutores da pesquisa, no trabalho de campo, quanto aqueles realizados com outros interlocutores na produção das gravuras, podem ser chamados de Encontros Griôs, pois em cada um deles mantivemos contatos com as nossas memórias narrando histórias producentes de conhecimentos. Um griô ou griot (Dieli) é um trovador, contador de história e ou animador público, e faz parte da tradição oral em muitos lugares do continente africano ao lado dos tradicionalistas-doma, que ensinam nas suas ligações ancestrais e detêm conhecimentos outros. Para um Dieli e, especialmente, um tradicionalista-doma “a fala humana coloca em movimento forças latentes” (BÂ, 2010, p. 172). Estão geralmente ligados aos ofícios artesanais, segundo o autor. Essa intrínseca relação da vida (pela palavra) com a arte (de moldar a vida) [...] (Silva, 2017, p. 50).

Essa maneira de pesquisar, espelhar fenômenos das realidades, poderá nos dar asas para criar outros instrumentos de pesquisas, dependendo dos temas/problemas/objetivos definidos-determinados pela/o pesquisadora/or. E, quiçá, fazermo-nos olhar para as nossas próprias línguas ‘de ave extraviada’ ou falas ‘em língua de ave e de criança’ para sair do lugar já anunciado por outrem nos narrando como o ‘outro’ da pesquisa. Destarte, também perceberemos que as fronteiras entre pesquisadora/or e interlocutora/or ou fenômeno de pesquisa são mais complexas do que imaginamos. Ou melhor, fomos instruídos a imaginar ou até almejar.

(In)conclusões - reflexões continuadas

O discurso competente, quando argumenta com evidências não-fundadas, de uma ‘democracia racial’ brasileira se evidencia tão bem no cotidiano desta sociedade que até nas produções científicas muitas/os pesquisadoras/es não conseguem perceber que as questões de pertencimento racial, como o de gênero, sexualidade e classe, são todos fatores que deveriam ajudar compreender melhor o que faz o Brasil, este Brasil onde a construção de uma cultura democrática luta para brotar com uma vitalidade sustentável. O que se chama ciência, entendida como atividade humana que melhor humaniza porque a sua própria existência se baseia na ética da representatividade do real nas realidades existentes, não consegue escapar das amarras de uma tradição europeia, colonizadora e dominante.

Ramón Grosfoguel (2016, p. 25) captou esta problemática quando colocou “[...] que o privilégio epistêmico do homem ocidental foi construído às custas do genocídio/epistemicídios dos sujeitos coloniais”. A escolarização universitária das/os pesquisadoras/es que reproduzem as formas-conteúdos de conhecimentos aceitos segue estas normas ocidentalizadas e estas/es só conseguem reproduzir os conhecimentos acerca das realidades vigentes. Acabam sendo vítimas dos racismos/sexismos históricos da colonização-educação europeia cuja lógica foi construída na ideologia do “[...] extermino, logo existo” (Grosfoguel, 2016, p. 25).

Para fazer valer o que foi e continua sendo a Europa, as outras culturas de tantos outros povos tinham e tem que serem exterminadas. E qual melhor maneira de conseguir isto, se não for através de um instrumento cognitivo-intelectual, a racionalidade humana de acordo com os ditames de um ‘cartesianismo idolátrico’ que fez vingar o chamado sistema moderno-capitalista com as suas estruturas pré-determinadas, lineares, encaixotáveis e intocáveis. Neste universo epistêmico, pensar fora destas estruturas não foi incentivado. De fato, para fortalecer o sistema na sua totalidade há constantes lutas paradigmáticas explicadas com a ajuda do Thomas S. Kuhn (1922-1996), na sua obra, A estrutura das revoluções científicas (1998), inicialmente publicada em 1962, na língua inglesa. Como bem entendeu Kuhn, as chamadas mudanças nas metodologias científicas de fato não mudavam a essência deste sistema (racista/sexista) porque, tais adequações teóricas não podiam mudar as estruturas uma vez que estas não tocavam a base da visão de mundo eurocentrado destas explicações - paradigmas e teorias. Em outras palavras, precisava de um choque do sistema todo para conseguir desenvolver rupturas visando eclosão de outras maneiras de perceber-ver-olhar-escutar-entender a vida e o mundo. Decolonialidade é o nome contemporâneo dado à esta postura-prática, uma atitude, dinâmica mental que existe desde antes dos primeiros contatos entre os povos não europeus e a Europa.

Com esta leitura do fazer metodológico das ciências, chegamos aonde as nossas reflexões no texto terminam. Entretanto, não é como uma conclusão. É de fato ponto de partida-continuidade das reflexões metodológicas em torno das práticas voltadas à produção de conhecimentos, e não de quaisquer tipos, mas os que de fato se aproximam cada vez mais, das realidades de uma sociedade como a brasileira com as suas realidades não europeias, mas que adota a cosmovisão eurocêntrica para continuar produzindo conhecimentos que inviabilizam questionar o que dizem temos, e o que este, tem feito da maioria da população nacional. Até há empecilhos ao reconhecimento da necessidade de problematizar quem somos.

Basicamente, as nossas reflexões estão provocando ponderações acerca das seguintes questões no campo das pesquisas qualitativas:

- As três primeiras imagens dos pássaros chamam atenção a quais fatos das sociedades contemporâneas, em particular, a sociedade brasileira de hoje?

- Das análises de conteúdo e discurso, qual considera mais eficaz-eficiente no fazer das ciências sociais-humanas?

- Já imaginou utilizar as duas perspectivas num mesmo estudo científico? Como você justificará a sua própria resposta?

- Quais condições (pré-requisitos) epistemológicas deveriam ser objetivadas para que a etnografia virtual viabilizasse as suas potencialidades na pesquisa social?

- Para você leitora/or, o que significa uma visão de mundo decolonial, e o que isto implicará?

Assim, argumentamos que é preciso habitar os campos das ecologias de saberes, não como turista epistemológica/o, mas como trabalhadora/or epistêmica/o. As perspectivas das pesquisas qualitativas somente vão ser inclusivas se repensarmos os danos já causados pela nossa formação eurocêntrica e entender bem as implicações desta compreensão, e como profissionais conscientes, tomar decisões de engajamento porque a ciência, como construção humana, está em processo permanente. Também, podemos escolher deixar por menos todas as questões epistemológicas porque há somente a Ciência - neutra, apolítica, objetiva, não histórica, e de validade-aplicabilidade universal. É situação duma faca de gumes diversificados e as tarefas preliminares, de qualquer cientista/pesquisadora/or, são escolher qual(quais) lado(lados) deste instrumento utilizar e para quais finalidades, explicitando tanto quanto possível, lugares de fala e possíveis lugares de escuta a fim de enfatizar que os conhecimentos são diversos e diversificados, e precisam ser tratados assim - o tempo todo.

texto em

texto em