Introdução

Na Era Vargas, a presença de aspectos nacionalistas na educação primária do Brasil se tornou um fator constante nos discursos e ações de educadores, impulsionados pela perspectiva de uma renovação na educação a partir dos ideais da Escola Nova e do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Materializado por meio da criação do Ministério da Educação e da Saúde Pública, de ações de nacionalização do ensino e de políticas de fortalecimento do ensino superior, secundário e da educação técnica, o ideal de adequação do ensino a uma modernização do país se fez presente na regulamentação da educação nacional.

As reformas que foram introduzidas durante o Estado Novo, a despeito do que era apresentado no discurso, continuavam mantendo a proposta de uma educação para a elite, focando no ensino secundário e superior. Enquanto o Governo Central se voltava para alguns níveis do sistema educacional, o ensino primário ficava a cargo dos Governos dos Estados, que organizavam de acordo com suas possibilidades e projetos próprios (Romanelli, 1986).

Ainda assim, a escola passava a assumir um caráter estratégico na reconstrução nacional, com o foco na formação do homem completo, isto é, como pessoa, como cidadão e como trabalhador (Bastos, 2005). Essa transformação foi acompanhada por um crescimento no número de escolas públicas no Rio Grande do Sul, impulsionado pela nacionalização do ensino. Nesse sentido, a década de 1930 foi marcada pelo fortalecimento do Estado, com aspectos de autoritarismo, centralidade e controle. No Rio Grande do Sul, houve cooperação em relação às ações do governo, utilizando, além das escolas, os meios de comunicação como forma de promoção dos ideais nacionalistas.

Nesse contexto, compartilhava-se um discurso sobre educação que fosse a base para o fortalecimento da nação brasileira, proferido em caráter nacional, que ressoava em diferentes cantos do país. No do Rio Grande do Sul, por exemplo, as reformas1 empreendidas sobre a égide do Estado Novo mostram uma dada diligência para que, por meio do ensino, fossem atendidos alguns objetivos, como: a expansão de escolas e do quadro de docentes visando reduzir o índice de analfabetismo; os princípios da organização de um plano de carreira para o magistério; e a normatização do exercício dos espaços escolares. Essa reorganização visava, também, eliminar a influência externa exercida especialmente nas instituições escolares comunitárias e particulares, em regiões de colonização alemã e italiana (Gertz, 2005).

Nesse sentido, também, um eixo norteador se fazia visível na proposta do Governo Federal: a da permanência de elementos de cunho patriótico e elitista como concepção da formação da estrutura organizacional. Para Bomeny (1999, p. 151), “[...] o grande projeto político a ser materializado no Estado Novo, iniciado com a revolução de 1930, tinha como núcleo central a construção da nacionalidade e a valorização da brasilidade, o que vale dizer, a afirmação da identidade nacional brasileira”. Essa nacionalização, que incluía a educação nessa nova representação de cidadão brasileiro, visava a padronização e uniformização da cultura, utilizando o sistema de ensino primário como uma das principais estratégias.

As ações nacionalistas emergiram paralelamente às do movimento de renovação da educação no Brasil, construído por volta dos anos de 1930 sob influências de ideias progressistas, particularmente, europeias e americanas que foram introduzidas por diferentes intelectuais2, e que serviram como inspiração na busca por um ideal de escola no Brasil. Entre esses intelectuais, destaca-se o nome de Lourenço Filho, pela atuação no Ministério da Educação e Saúde, mas, especialmente pelo diálogo realizado junto ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, ao prestar consultoria para a reforma da educação gaúcha, em meados de 1940 (Peres, 2000). E, também, pela aproximação com as ideias nacionalistas, o que é ratificado pela permanência desse intelectual durante toda a gestão Vargas, no período do Estado Novo, na função de diretor do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Kulesza, 2016).

Entre as preocupações de Lourenço Filho, que eram compartilhadas com outros intelectuais brasileiros, o descompasso entre o que surgiu de moderno na sociedade e a incapacidade da escola de formar cidadãos preparados para esse novo tempo, explicitada em excerto de uma de suas obras que tratava particularmente sobre a Escola Nova:

[...] não está perdida a fé no poder da educação. O que se faz necessário é rever os modelos teóricos e os recursos práticos para possível adequação aos graves problemas de mudança de nosso tempo. Essa mudança só pode ser compreendida mediante análise mais acurada das funções das instituições escolares como instrumentos de reorganização e reequilíbrio, e, assim, por melhor percepção das bases técnicas e morais do processo em que a escola procura interferir (Lourenço Filho, 1969, p. 32).

A proposta era de que o foco da educação recaísse sobre o aluno, com o uso da Psicologia e da Pedagogia Experimental. No Rio Grande do Sul, por exemplo, as ações articulavam uma ciência moderna à renovação das práticas pedagógicas. A influência das ideias de Lourenço Filho são percebidas na inserção dos Testes ABC, na mudança dos programas de ensino, no uso de provas objetivas, na caracterização da infância e na constituição identitária do corpo docente. Essa configuração do discurso pedagógico “[...] representou, também, uma perspectiva moralizante para o ensino, especialmente para o ensino primário” (Peres, 2000, p. 130). Esse aspecto moral associado ao cívico, que são articulados às proposições de uma renovação da educação propagadas em caráter nacional, refletem os ideais de alguns intelectuais, mas, particularmente, demonstram a ingerência de outras instâncias sociais, como da Igreja e da esfera militar, nessa nova organização da educação no país, visando angariar o apoio para o que estava sendo proposto nessa empreitada nacionalista.

É a partir deste cenário que se desenvolveu esta escrita: na historicização dos vestígios de nacionalismo e patriotismo, articulados às concepções de Escola Nova, presentes nas instituições de ensino primário do município de Caxias do Sul entre os anos de 1939 e 1955. O recorte temporal surgiu a partir das fontes selecionadas para a análise. Para isso, fundamentamos nossa perspectiva teórica na História Cultural, a partir da visão de Pesavento (2012, p. 15), que nos propõe “[...] pensar a cultura como um conjunto de significados partilhados e construídos pelos homens para explicar o mundo”. Assumimos como conceito para nossas análises a concepção de representações dada por Chartier (2002), que as considera como construções sociais que legitimam os sentidos de um determinado tempo, do outro e do espaço. As representações abrangem uma ampla gama de formas de expressão, como textos escritos, imagens, rituais, práticas e discursos.

Na proposta da análise dos vestígios de patriotismo identificados nos documentos produzidos para e pelas escolas municipais, cabe ainda pensar nestas representações como ativos construídos socialmente, moldadas pelas condições sociais, históricas, políticas e culturais do período, e desta forma, nos amparamos na Análise Histórica documental para dar sentido às fontes inventariadas, como fotografias produzidas pela Diretoria da Instrução Pública do município, circulares, Programa de Ensino para as Escolas Municipais, periódico pedagógico Jornal Despertar3, jornais do período, entre outros.

As ações efetivadas em prol do nacionalismo e do patriotismo influenciaram a cultura escolar do município, se concretizando por meio de ritos, das comemorações, das práticas escolares, do programa de ensino e da materialidade escolar, marcando o ensino primário e deixando seus vestígios no processo de escolarização de Caxias do Sul.

Cultura escolar, materialidades e práticas escolares: representações de nacionalismo e patriotismo

Tão significativo quanto a introdução dedicada a situar qual contexto nacional os pesquisadores se debruçaram para escrever este estudo, é a tessitura aplicada ao reconhecimento do contexto municipal em que as ideias nacionalistas/escolanovistas circularam. Caxias do Sul está localizada na região Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Dados históricos divulgados pela Administração Municipal de Caxias do Sul (2023) esclarecem que inicialmente a cidade foi chamada de ‘Campo dos Bugres’ por ser ocupada por índios, mas, era também um território por onde circulavam os tropeiros. E, a partir dos anos de 1875, essa paisagem passa a ganhar novos contornos com a chegada dos imigrantes italianos na região, o que contribuiu para a mudança de sua denominação e, ainda, das características socioculturais, que passam a ter a influência dos imigrantes, colaborando, conforme o estudo sobre as escolas italianas no Rio Grande do Sul, empreendido por Rech e Luchese (2018, p. 21) para uma transformação racial do país: “[...] na condição de grupos econômica e socialmente excluídos, ao chegarem ao Brasil foram recebidos e vistos pelas autoridades brasileiras, inspirados nas teorias eugênicas, como grupos racialmente superiores e civilizadores, que permitiriam o branqueamento populacional”.

No que se refere ao campo da educação, em Caxias do Sul acontece um movimento semelhante ao de outras regiões do interior do Estado do Rio Grande do Sul ocupadas por imigrantes europeus, em que pela ausência de escolas há, na iniciativa dos imigrantes, a instalação de instituições do tipo étnico-comunitárias. Nessas escolas, o ensino era ministrado na língua de origem dos imigrantes, os materiais didáticos eram oferecidos pelo consulado ou por associações que preservavam a cultura dos imigrantes, como as de Mútuo Socorro, com apoio da pátria-mãe (Rech & Luchese, 2018).

Ao passo em que essa comunidade crescia, fortalecia-se uma conexão com a cultura europeia, uma manutenção dada por essas instituições escolares. O que acontece até as primeiras décadas do século XX, com uma educação que preservava aspectos culturais como a língua e os costumes da pátria de origem, em alguns casos sob a influência da ideologia defendida pelos governos dessas nações (Rech & Luchese, 2018). Desse modo, essas comunidades passam a ser o foco das atenções do governo brasileiro, quando são adotadas iniciativas para conter essa influência.

A exemplo disso, em Relatório redigido no ano de 1939 pelo Diretor de Seção Administrativa do Estado do Rio Grande do Sul, encaminhado ao Secretário da Educação e Saúde Pública, J. P. Coelho de Souza, em que ele narra, após a sua diligência para inspecionar as instituições de ensino em regiões de comunidades imigrantes em Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria e na Capital, uma série de condutas que julgava em desacordo com as políticas nacionalistas, como: o corpo docente se expressar na língua materna e não em português; dentro das escolas haverem retratos de Mussolini, de reis da Itália, e propagandas fascistas que incitavam a guerra; além, das crianças utilizarem cumprimentos fascistas (Relatório, 1939).

Não eram contraditórias as ações do Governo Vargas sobre a comunidade italiana, mas ao que parece, estratégicas, já que foi sob a influência do fascismo e do comunismo que o Governo, de modo particular a partir dos anos de 1930, passa a olhar para as questões sociais no Brasil vislumbrando o desenvolvimento do país (Cabral, 2016). A mesma ideologia que inspirou a reorganização da nação brasileira é a que é repelida, pelo menos nessas comunidades da serra gaúcha, em uma tentativa de extinguir a ingerência das pátrias dos imigrantes no país, colaborando para a efetivação das políticas nacionalistas brasileiras.

É nesse contexto que a educação assume um papel fundamental para a implementação das políticas nacionalistas nesta região, particularmente aquelas relacionadas com o uso obrigatório da Língua Portuguesa nas escolas do município. Para Peres (2016), enquanto o Estado se voltava para a educação dos centros urbanos, o município se responsabilizava pelas escolas do interior.

Repercutindo em todo o estado gaúcho, o movimento da Escola Nova se formalizou por meio da expansão na abertura de grupos escolares, nos programas adotados pelas escolas primárias, nas orientações de atividades, na formação de professores e no fortalecimento das ações do Centro de Pesquisas e Orientação Educacionais (CPOE). Para Quadros (2006), porém, a reforma do ensino no Rio Grande do Sul foi possível graças à relação estabelecida entre diferentes sujeitos, como o governo, a Igreja, os partidos políticos, a imprensa, as escolas e a comunidade em geral. Se por um lado o Estado procurou utilizar um discurso técnico-científico para direcionar o ensino primário, trazendo a proposta de uma modernização das práticas e instituições, por outro lado os movimentos relacionados à nacionalização do ensino visavam a coerção dos filhos dos imigrantes por meio da ampliação das inspeções, a valorização dos momentos cívicos e o uso obrigatório da língua portuguesa dentro e fora da escola.

A escola foi utilizada como uma das principais estratégias do governo para as ações de nacionalização, e em Caxias do Sul isso significou a ampliação do quadro de escolas isoladas e grupos escolares municipais sendo inaugurados na área rural a partir da década de 1940. Estas escolas eram inauguradas nas localidades onde havia a predominância dos colonos italianos e onde o dialeto era utilizado nas comunidades.

Esta questão era direcionada diretamente às professoras, como pode ser visto na Circular nº 3, de julho de 1941, onde elas são orientadas ao uso do idioma nacional, explicitado pelo Inspetor Escolar:

Não se permitirá, em hipótese alguma, o emprego de outra língua que não seja a nossa. nem mesmo poderia ser diferente, é claro, empenhados como estamos na grande obra de nacionalização. [...] Dentro e fora da Escola, a professora fará sentir a sua autoridade, falando com os alunos em nosso idioma, e não permitindo que, entre eles, outra língua ou dialeto prevaleça. Responsável direto pela educação cívica de milhares de patrícios, o professorado, notadamente na zona rural, deve ser um ardoroso propagador do nosso idioma (Circular nº 3, 1941, n.p.).

Não apenas as escolas, mas as próprias comunidades se tornavam passíveis da vigilância sobre o uso do idioma; reforçar o uso da língua portuguesa fora das escolas era uma maneira de expandir a ação do governo, utilizando a figura das professoras e das próprias crianças nos seios familiares, como vetores para a nacionalização. Nas palavras de Escolano Benito (2021, p. 108), “[...] construir escolas representava algo mais que edificar espaços; era uma ação voltada para a construção de uma nação”. Esta perspectiva também se reflete nos discursos das próprias crianças: no jornal escolar do município de Caxias do Sul, Despertar4, o uso da língua é atrelado ao ideal da Pátria na fala de uma aluna do 4º ano: “Para sermos bons brasileiros devemos: prezar pela nossa amada Pátria, defender e cultivar o passado histórico e falar somente a nossa língua” (Brombati, 1947, p. 7).

Nas circulares, que eram o principal meio de comunicação entre o governo do município e as professoras, também era reforçada a importância do Culto Cívico e do Hino Nacional, sendo que “[...] todos os dias, ao ser iniciado o turno de trabalho, entoarão os alunos o Hino Nacional” (Circular nº 3, 1941, p. 1). Junto a elementos materiais, como as bandeiras, os mapas, os quadros de Vargas e dos patronos das escolas, o Hino Nacional se incorporava às práticas escolares, constituindo um elemento da própria cultura escolar do período.

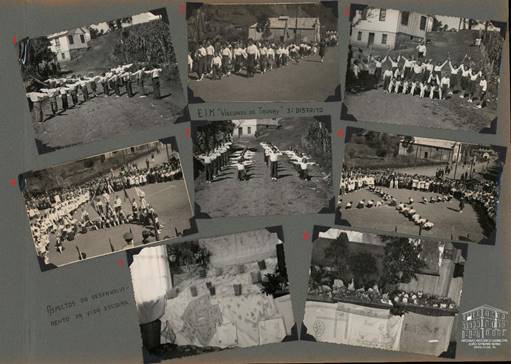

As datas comemorativas também se tornaram momentos em que os elementos patrióticos eram articulados com determinadas condutas esperadas, como a disciplina, a ordem e a obediência. A partir do ano de 1943, a Diretoria da Instrução Pública organizou álbuns fotográficos para relatar as atividades que eram desenvolvidas pelo Ensino Municipal, onde ficam registrados diversos momentos que corroboram com a proposta de uma escola civilizadora. Nesta página do álbum de 1943-1948, é possível observar diversos aspectos referentes ao desenvolvimento das atividades escolares na Escola Isolada Municipal Visconde de Taunay, situada na Linha Cristina, no Distrito de Galópolis (Figura 1).

Nas fotografias 2, 3 e 4, estão presentes as bandeiras nacionais, primeiramente no momento do desfile das crianças ordenadas, acompanhadas de sua professora, e posteriormente nas apresentações de ginástica onde os alunos são observados por autoridades do exército e da comunidade. As atividades de ginástica e os jogos eram atrelados ao Programa de Ensino por meio dos conteúdos de Moral e Civismo, e eram compreendidos como elementos ao mesmo tempo higiênicos e recreativos. Segundo o que era orientado no Jornal Despertar (Educação e Ensino, 1949, p. 2), as atividades de ginástica eram tidas como estratégias para a professora: “[...] retificar maus hábitos, desviar tendências anti-sociais e desenvolver ao mesmo tempo as virtudes indispensáveis ao futuro cidadão: lealdade, coragem, perseverança, honestidade, domínio próprio, obediência ao chefe, contribuição individual a vitória coletiva, força de vontade, flexibilidade, destreza, etc”.

Além do caráter moral, onde o movimento corporal era um elemento indispensável para a disciplina, as atividades físicas também eram vistas sob uma ótica de higienismo, voltadas para a formação de crianças sadias: “A educação física que praticar deverá ser higiênica e tem por fim desenvolver as grandes funções: respiratória, circulatória, articular e educar a coordenação nervosa, sem contudo pretender desenvolver sistematicamente os músculos” (Educação e Ensino, 1948a, p. 6). A concepção da atividade física era respaldada por médicos e higienistas com a finalidade de produzir práticas de caráter coletivo associadas à constituição de sujeitos preocupados com hábitos salutares. Para Stephanou (2011), estas ações estavam diretamente relacionadas com a perspectiva da vigilância da saúde física, preocupada com o corpo, com os hábitos alimentares, com a higiene e com os resultados das atividades físicas. Nesse sentido, a atividade física e a saúde eram comumente relacionadas a partir da visão da higiene.

Fonte: Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami [AHMJSA] (1943)

Figura 1 Aspectos das atividades desenvolvidas na Escola Isolada Municipal Visconde de Taunay (1943)

Às professoras, eram dirigidas orientações por diferentes meios (circulares, revistas, jornais) para que as atividades físicas fossem mantidas como parte da formação das crianças, atribuindo ao ensino primário este caráter civilizatório: educar o intelecto, os hábitos, a moral e o corpo, tudo em prol do crescimento da Pátria. Nas palavras de uma aluna do 4º ano de uma escola isolada5: “Devemos sempre cuidar da saúde para sermos fortes e trabalhar pelo engrandecimento do Brasil. A maior riqueza que pode ter um homem é a saúde” (Colaboração e Boa Vontade, 1948, p. 4). Alinhava-se uma visão de discurso que também relacionava a saúde dos cidadãos com o trabalho e a Pátria.

Nas fotografias 1, 3, 5 e 6, é possível identificar diferentes momentos que exaltavam posturas mais complexas e coreografadas, no sentido de operar como uma demonstração positiva da ação da escola na formação do sujeito, e que ilustram aspectos de ordem coletiva, disciplina e obediência. As atividades apresentadas possuíam regras que deveriam ser compartilhadas e seguidas por todos os alunos envolvidos, no sentido de configurar uma conduta coletiva. Ao observar estas fotografias, é possível identificar uma sociabilidade rigorosamente definida por meio da estética autoritária que os exercícios propunham. Podemos pensar na difusão destas práticas físicas como uma forma de fortalecimento de representações relacionadas à união e a harmonia, ocupando os espaços sociais para transmitir os valores do regime que deveriam ser perpetuados. O palco destas apresentações era às vistas de toda a comunidade, em demonstrações de expressividade corporal que retratavam a disciplina do corpo, o controle e a ordem.

Nas palavras de Escolano Benito (2021, p. 172) “[...] corpos saudáveis, higienicamente protegidos e harmonicamente desenolvidos, seriam a base civilizatória de um futuro de paz e de bem-estar para toda a sociedade [...]”; nesta perspectiva, podemos pensar nas práticas de atividades físicas como culturais e sociais, utilizadas pelo Governo como demonstrações dos cidadãos ideais e de um ideal nacionalista, e que se perpetuou para além do regime do Estado Novo.

Nas fotografias 7 e 8, está registrada a exposição dos trabalhos manuais dos alunos, apresentando bordados, vasos e maquetes. As atividades do Programa de Desenho e Artes Aplicadas eram defendidas como um conjunto de atividades que permitiam o ajuste emocional e afetivo, no processo de exercício de autodomínio (AHMJSA, 1943). Nesse sentido, além das propostas voltadas às atividades artísticas, procurava-se exercitar nas crianças uma formação estética a partir do ambiente na qual se encontravam: “A ordem é condição essencial na formação estética e eis porque a escola deve oferecer aos alunos, na disposição dos móveis e objetos, no asseio das suas dependências, exemplo e estímulo constantes” (AHMJSA, 1943, p. 55). Organizar as exposições de apreciação das atividades feitas em sala de aula era uma forma de validar perante a comunidade o que era exigido dos alunos em ambiente escolar.

As festividades escolares marcaram o tempo escolar, sendo práticas que funcionam para ordenar rituais e promover uma educação das emoções que estava vinculada diretamente ao ideário do regime político de Vargas. Para Escolano Benito (2021), para além das escolas, estas atividades eram estruturas que afetavam toda a vida coletiva, incluindo os hábitos familiares e os costumes da comunidade. As atividades registradas nas fotografias fazem parte dos ritos escolares que extrapolavam as salas de aula e se constituíam em códigos socialmente assumidos.

Nas fotografias, observa-se a maneira como as atividades ensaiadas faziam parte da cultura escolar: os registros que são organizados nestes álbuns não são espontâneos, são símbolos escolhidos para serem preservados para a posterioridade (Mauad, 2008). Nesse sentido, marcando um tempo e um espaço, as fotografias apresentadas nesta página do álbum fotográfico são representações das condutas ideais a serem difundidas pela escola: obediência, ordem, disciplina, higiene, organização, destreza. A realização destas atividades de ginástica, dos desfiles cívicos e dos trabalhos manuais está relacionada com o objetivo de promover um sentimento de patriotismo, unidade nacional e da formação de um cidadão civilizado.

Outros elementos que foram incorporados à ideia de renovação das práticas pedagógicas, mas que serviram aos propósitos do nacionalismo, e que foram identificados nessa região, estão relacionados com uma cultura física e para uma formação profissional. Ideias que tiveram procedência na Alemanha, com o pedagogo Georg Kerschensteiner, na proposta de práticas de ginástica, jogos, desenho, música e de uma formação moral (Lourenço Filho, 1969).

Registros da imprensa pedagógica local mostram dado incentivo à prática do canto e da poesia entre os alunos das escolas da área rural do município, atividades presentes nas programações festivas, de inauguração de novos prédios, e de comemorações da Semana da Pátria: “Teve lugar no dia 9 do mês findo, o ato solene da inauguração do novo prédio para a escola ‘Adelmar Faccioli’ [...] durante o qual os alunos da escola fizeram-se ouvir em várias poesias patrióticas populares” (Noticiário, 1951a, p. 4).

Essas ações tinham a atenção da gestão pública, com investimento, como por exemplo para a aquisição de uma coletânea de cantos populares e de ‘fundo moral e patriótico’, contidas em exemplares do livro Vamos Cantar disponibilizados nas bibliotecas das escolas, na crença de que contribuiriam para disseminar sentimentos patrióticos: “ [...] através de 120 cantos, todos com texto e música, uns exaltando as glórias e belezas de nossa terra [...] de fundo eminentemente nacional e destarte, contribuirá para o povo estimar e amar cada vez mais o que é nosso e mesmo para se aperfeiçoar no conhecimento e uso do idioma pátrio” (Desenvolvimento..., 1950, p. 8).

Para as poesias também se seguiam uma série de orientações, onde havia um período de preparação, leitura da poesia pela professora, estudo da poesia e leitura completa pelos alunos. A poesia era considerada: “[...] um meio educativo que exerce grande influência sobre a imaginação da criança” (Educação e Ensino, 1948b, p. 2). Em geral, eram escolhidas poesias de cunho patriótico, enaltecendo o culto cívico. Em Caxias do Sul, o verso do poema ‘A Pátria’, de Olavo Bilac, ficava exposto em forma de cartazes nas salas de aula, “[...] como expressão de culto à Pátria” (Circular nº3, 1941, n.p). Neste poema, procurava-se enaltecer o trabalho agrícola como um modelo de progresso e prosperidade da nação, discurso adotado comumente nos materiais do período.

Em outra divulgação, observa-se a orientação da Diretoria da Instrução Pública para a organização de festas e comemorações de datas nacionais nas instituições de ensino do município. Prescrições essas que surgem acompanhadas com a recomendação de uma seleção especial de atividades como o hasteamento da bandeira nacional, a entoação do hino, além de sugestões para a realização de dramatizações, exercícios de ginástica, jogos e excursões. Havendo, ainda, a ressalva de que essas práticas respeitassem “[...] os princípios formadores da consciência moral, não se permitindo, em absoluto, cantigas, canções, sambas cuja letra não satisfaça do ponto de vista da adaptação ao nível mental das crianças, aos seus interêsses e a educação moral e estética” (Regimento..., 1948, p. 7).

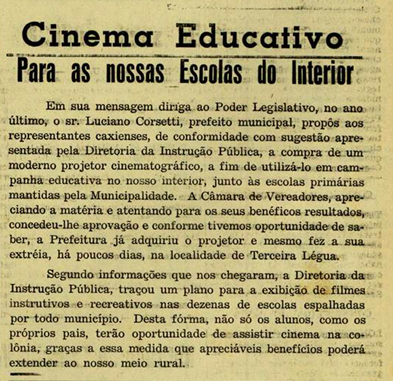

Outra ação associada à modernização pedagógica no Brasil foi a inserção de uma série de artefatos à cultura material escolar. Por meio da propaganda de educadores e intelectuais, os suportes educativos ganharam relevância: “[...] a adoção de um aparelhamento escolar mais sofisticado, incorporando inclusive as novas tecnologias da comunicação. Esse entendimento da escola como instituição social foi claramente defendida no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova” (Souza, 2013, p. 109). A exemplo disso, em Caxias do Sul, de modo mais organizado a partir da década de 1950, surgem ações da Administração Municipal para aparelhar as escolas com equipamentos tidos como modernos, como se evidencia no excerto de jornal local (Figura 2), que noticia o encaminhamento de proposta ao poder legislativo para a aquisição de um projetor de filmes.

O Cinema foi uma iniciativa significativa para a proliferação de conteúdos para um número representativo de pessoas, o que cooperava para uma apropriação da língua nacional. A partir dos títulos dos filmes projetados nessa região da serra gaúcha, no anos de 1951, conjectura-se que os conteúdos tratavam sobre aspectos do trabalho, da cultura por meio de manifestações artísticas e, ainda, que focavam no entretenimento das famílias com a exibição de películas recreativas (Noticiário, 1951b). Esse suporte à educação surge com mais efetividade, no país, após a criação do Instituto Nacional de Cinema Educativo, no final da década de 1950, quando passa a ser orientado formalmente pelo Ministério da Educação como um suporte educativo. Contudo, antes disso, o presidente Getúlio Vargas mostra aprovação ao uso de tal artefato, o que pode ser apreciado em trecho de discurso proferido por ocasião da manifestação dos cinematografistas: “Para a massa dos analfabetos, será essa a disciplina pedagógica mais perfeita, mais fácil e impressiva [...] Associado ao cinema o rádio e o culto nacional dos desportos, completará o Govêrno um sistema articulado de educação mental, moral e higiênica [...]” (Vargas, 1934, p. 189).

O Cinema Educativo, nesta região, serviu ao propósito de civilizar os sujeitos que viviam na área rural, educando por meio da disseminação de conteúdos que eram tidos como moralmente adequados, e também no exercício prático de dadas condutas exigidas da plateia nessas situações. Além de ser considerado um suporte mais atrativo, e de fácil assimilação, comparado ao suporte escrito.

Considerações finais

Muitas foram as estratégias utilizadas pelo governo para promover a modernização da educação primária atreladas a uma postura de patriotismo e voltada à nacionalização do ensino. Na perspectiva das ações escolares, programas, artefatos, cinema, ritos e festas escolares foram algumas das formas encontradas pelo governo do município, em confluência com o governo do estado e o governo federal, para fomentar as propostas de cidadão brasileiro ideal que eram disseminadas no contexto político.

Ao historicizar os vestígios de nacionalismo e patriotismo articulados às concepções da Escola Nova, observou-se que as ações do governo tiveram impacto na cultura escolar e na promoção de uma identidade nacional, repercutindo no cotidiano escolar, e também nas comunidades. Com a expansão das escolas isoladas e dos grupos escolares nas áreas rurais de Caxias do Sul, a partir da década de 1940, as ações do município buscavam integrar a escola à comunidade na educação dos sujeitos - seja ao uso da língua portuguesa, seja para questões de higiene ou de condutas.

Por meio das circulares e orientações, as professoras foram instruídas a utilizar apenas o idioma nacional, promovendo a língua portuguesa dentro e fora da escola, como parte essencial do processo de nacionalização, assim como a educação cívica ganhou destaque com propostas de atividades inseridas no Programa Escolar e a valorização de elementos patrióticos como parte das práticas escolares. Nesse sentido, as datas comemorativas e festividades escolares também passavam a reforçar os ideais de disciplina, ordem e obediência, refletindo a busca por uma escola que moldasse e civilizasse os sujeitos, estimulando uma sociabilidade rigorosamente definida e condutas compartilhadas.

As atividades escolares, como a ginástica, os jogos, os trabalhos manuais e o canto, foram utilizados para exercitar valores essenciais ao cidadão civilizado, promovendo a formação estética, moral e emocional das crianças no ambiente escolar. Nesta mesma proposta, a inserção de artefatos na cultura material escolar, como tecnologias de comunicação, também se tornou relevante, sendo defendida por educadores e intelectuais como parte de uma modernização pedagógica. Seu principal expoente foi o Cinema Educativo, que por meio de um projetor de cinema ambulante, promovia acesso a conteúdos educativos e culturais que também contribuíram para a difusão da língua nacional nas comunidades rurais de Caxias do Sul.

A representação do cidadão ideal era construída por meio destes elementos que se projetavam nas escolas de ensino primário do município, sendo associadas à estratégia de disseminação de uma cultura nacionalista. Esta análise sugere diferentes atravessamentos de discursos, práticas, materialidades e de sujeitos que se faziam presentes no espaço escolar e no espaço da própria comunidade, incorporando-se no processo de consolidação dos ideais do Estado Novo no processo de escolarização das áreas rurais.

texto em

texto em