Introducción

La década del sesenta del siglo XX comienza con una serie de cambios vertiginosos en el mundo que repercuten de un modo particular en Argentina y, sobre todo, en sus capas más jóvenes (Ruiz García, 1966; Hobsbawm, 2009; Aveiro, 2014). El crecimiento poblacional y la demanda por estudios superiores incrementó la población estudiantil en las universidades nacionales e impactó, significativamente, en el movimiento que los agrupaba y reconfiguró sus tradiciones políticas. Especialmente aquellas expresiones estudiantiles referenciadas en el laicismo, procedente de la Reforma Universitaria de 1918, y su antagónica, arraigada en el pensamiento católico democrático de Jacques Maritain y de Emmanuel Mounier, denominada Liga de Estudiantes Humanistas, con su variante Integralista surgida en la provincia de Córdoba y que se expandió hacia el noreste del país (Guevara, 2020 1; Azocar, 2020 2).

Así es, el planeta se veía sacudido por un sísmico desplazamiento en las placas subterráneas que afirmaban al bloque comunista, producto del conflicto chino-soviético, y el cristianismo renovaba las bases de sustentación de su religión mayoritaria con el Concilio Vaticano II (Brega, 1990; Aveiro & Grabois, 2020). Asimismo, llegaba el estruendo de una isla del Caribe que hacía factible la posibilidad revolucionaria en América Latina y de la cual un joven argentino, Ernesto ‘Che’ Guevara, era uno de sus protagonistas centrales. Estos hechos, sumados al necesario reacomodamiento que atravesaba el movimiento estudiantil luego de haberse enfrentado al peronismo, apoyar y desilusionarse con la autodenominada ‘Revolución Libertadora’3, y enfrentarse en el conflicto entre ‘la laica y la libre’4, plasmaban un escenario distinto a todo lo anterior para la inauguración de los agitados sesenta en el país del cono sur.

Ambos espacios estudiantiles habían quedado delimitados, luego de que el presidente Arturo Frondizi legalizara el funcionamiento de las universidades privadas o libres con la Ley 14557, presentada por el diputado, ex reformista, Horacio Domingorena. De un lado, el sector del Reformismo herido, que se sentía traicionado, por el gobierno al cual había apoyado. Del otro, los Humanistas que vivían como un triunfo propio la posibilidad de contar, a partir de entonces, con universidades confesionales habilitadas para expedir títulos profesionales. No obstante, algo se había quebrado, en aquellos y en estos. Una voz ausente, prohibida por la dictadura, inquietaba las certidumbres sobre las cuales afirmaban su militancia antiimperialista o liberal, de derecha o de izquierda, clerical o anticlerical, y daba comienzo a un proceso de transformación en sus estructuras, objetivos e ideas políticas. Es sobre las causas de este debate incipiente, que autores como Nicolás Dip (2017a) o Sergio Friedemann (2017), entre otros/as, denominan peronización, que proponemos este artículo. Sin llegar a sobredimensionarlo, pero tampoco restarle importancia para sostener una radicalización estudiantil ajena al mismo, como sostienen algunos investigadores argentinos del movimiento estudiantil.

Metodología

Debido a las medidas restrictivas para el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), que rigió sobre la República Argentina en la mayor parte del año 2020, como consecuencia de la pandemia por Covid-19, los archivos documentales nacionales, provinciales y locales, entre ellos el de la Universidad Nacional del Sur, permanecieron cerrados. Por eso, nuestro análisis se basó, fundamentalmente, en la historia oral de algunos protagonistas de la época y las memorias escritas al respecto (Thomson, 2004). De modo que se realizaron entrevistas en profundidad con actores claves del corte de tiempo elegido (Portelli, 2004; Carnovale, 2007; Jelin, 2006), de tres universidades nacionales: las dos más antiguas, Córdoba y Buenos Aires, y una nueva, para la época, en Bahía Blanca5. La elección responde a que en las primeras se gestaron las organizaciones más numerosas que, luego, pasaron a las filas peronistas y, la tercera, por ser la más reciente y austral, creada inmediatamente después del golpe de Estado de 1955. Sus testimonios fueron entrecruzados con algunos discursos, memorias, artículos o materiales bibliográficos de la época, etc.

De ahí que, además de la triangulación entre las fuentes de modo cualitativo e interpretativo (Vasilachis, 2003), cruzamos el recorte temporal en forma longitudinal y transversal. Longitudinalmente, nos situamos en un período de tiempo, los inicios de la década del sesenta, que responden al campo de la historia de la educación argentina reciente (Alonso, 2007; Borsani, 2004) y, por ende, abordamos cuidadosamente las memorias y su correspondiente historia (Jelin, 2017; Traverso, 2007). Partimos de la reconstrucción de los relatos, conjuntamente al contraste bibliográfico que rastreamos sobre el movimiento estudiantil argentino. Luego, problematizamos los acontecimientos desde las categorías que nos brinda el campo de la historia intelectual, como trabajo del pensamiento en el seno de la experiencia histórica, accesible en esa superficie de los discursos enunciados y producidos en diferentes tipos de soportes materiales por quienes transitaron el período en estudio. Por tanto, prestamos especial importancia al lenguaje, a través de las discursividades, para el examen y la comprensión histórica de las significaciones (Altamirano, 2005, 2013; Burke, 2001; Koselleck, 1993).

Entrada a los sesenta, en la mirada de los estudiantes argentinos

El torbellino de protestas que había movilizado a la juventud estudiantil en los años previos a la sanción de la Ley Domingorena, que permitió el funcionamiento autorizado por el gobierno de universidades privadas, había cesado con su reglamentación, mediante el decreto 1404, el 11 de febrero de 1959. Esto implicó la ruptura del estudiantado reformista con el gobierno frondicista y el inicio de una nueva etapa (Grabois, 2014). El heterogéneo reformismo invocaba sus orígenes en los sucesos ocurridos en la Universidad Nacional de Córdoba en 1918 y se había fraguado en la oposición a los gobiernos peronistas. Sin embargo, después de haber apoyado su derrocamiento, atravesado el gobierno militar y la presidencia de Frondizi, sus expectativas se transformaron en desilusión y en una sensación de derrota (Neiburg, 1998; Fernández Stacco, 2009). Pues, lo que se había destruido, según entendían, por ‘ineptitud o aptitud política’, eran ‘cuestiones muy importantes’, que hacían a la ‘idiosincrasia’ y a ‘la forma de ser’, como ‘la laicidad en la enseñanza’ y ‘la gratuidad de la enseñanza’, que eran, ‘aspectos fundamentales y muy arraigados en nuestro país’ (Silva, 2020 6).

Por su parte, quienes apoyaban la normativa, identificaban a la iniciativa privada con la libertad de la inteligencia (Dell’Oro Maini, 1957), de ahí la denominación de universidades libres frente a las laicas. No obstante, en el seno de la Liga Humanista la disputa pasaba por su subordinación o no a la jerarquía eclesial (Guevara, 2020; Azocar, 2020), lo cual no contrariaba sus caracteres fundamentales, definidos por Maritain (1955) como Humanismo integral7: teocentrismo, personalismo, comunitarismo y pluralismo (Brignardello, 1972). El cual se entroncaba, en Argentina, de acuerdo a la expresión de Mallimaci (1988), con el catolicismo integral que, desde principios del siglo XX, se ofrecía como alternativa al avance secularizador del liberalismo y del socialismo (Dominella, 2015). Su expresión en las universidades se encontraba, desde la década del ‘50, en el movimiento estudiantil8 (Brignardello, 1972), que perseguía las mismas consignas, aunque no carente de discrepancias en función de contribuir al nuevo orden cristiano y los medios a utilizar para lograrlo. Sobre todo, a partir de la convocatoria del Papa Juan XXIII al Concilio Vaticano II y el lugar correspondiente a los jóvenes laicos (Dominella, 2015).

Entre estos dos grandes polos de tensión de la militancia estudiantil, reformista y humanista, encontramos estudiantes que no se asumían dentro de aquellas tradiciones y, por ende, eran movilizados por otro espectro de preocupaciones. Especialmente, quienes cursaban los primeros años de sus carreras y se acercaban tímidamente a algunas agrupaciones independientes. Es el caso de Alcira Argumedo (2020 9), quien arribó a la ciudad de Buenos Aires, desde su Rosario natal, para practicar natación y estudiar Psicología, pero recaló en la recientemente creada carrera de Sociología, que era dirigida por Gino Germani. Eran grupos estudiantiles más bien signados por las problemáticas internacionales que por factores propios de la dinámica universitaria, especialmente la Revolución Cubana y la experiencia de Mao Tse Tung, que Argumedo (2020) enmarca, entre el ‘60 y el ‘64, como: “[…] una mirada internacionalista de izquierda, no PC [Partido Comunista] para nada, pero guevarista si vos querés”. Hasta entonces, el peronismo era minoritario y estaba asociado, de modo peyorativo, a la organización creada a comienzos de los ‘50 que desapareció de los claustros luego del golpe de 1955, denominada CGU10 (Fernández Stacco, 2020 11). A pesar de que, bajo el antecedente de la Mesa Ejecutiva de la Juventud Peronista creada en 1959, surgieron algunos grupos referenciados en la sigla ANDE (Agrupación Nacional de Estudiantes) con la coordinación de la Juventud Peronista a partir de 1962, aunque no logró concitar un mayor interés que el logrado antes por la CGU (Dip, 2017b).

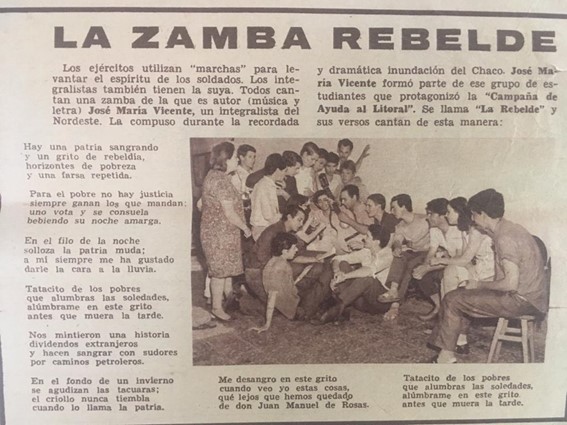

Es importante destacar, en ese sentido, que las organizaciones estudiantiles, más allá de su pertenencia a determinados mandatos, laicistas o confesionales, tienen, tal cual lo marcan Couto y de Miranda (2020), un carácter transitorio, debido al transcurso de sus ingresos y egresos en tanto estudiantes universitarios. Ahora bien, a su vez, es preciso diferenciar aquellos que priorizaron la militancia estudiantil, constituyendo un estilo de vida, como las trayectorias de Azocar, Roberto Grabois, Guevara, u Horacio González12, de quienes pasaron por la misma para continuar en la vida académica como Silva, Argumedo, Fernández Stacco, incluso, Emilio Tenti Fanfani13. Situación que explica, en parte, las continuidades y rupturas que, de algún modo, establecen la dinámica interna y la reconfiguración del movimiento estudiantil, además del contexto, los acontecimientos y los intereses en juego en un momento determinado de la historia universitaria. También puede deberse a este factor los cruces e intercambios en pensiones estudiantiles, comedores o peñas que tuvieron lugar en un escenario de incipiente masificación del sistema universitario, como muestra la Figura 1, que había comenzado con la gratuidad en la década anterior y se había amplificado con instituciones de nivel superior, carreras y posibilidades en los tumultuosos sesenta. Pues, la diferencia fundamental, entre el primer grupo de estudiantes y el segundo, es la duración de sus estudios, dado que aquellos que dedicaban más tiempos a sus tareas militantes generalmente prolongaban su paso por la universidad. Así, el dinamismo de la conservación y transmisión de las tradiciones estudiantiles, con sus legados y rupturas, con la llegada de los ingresantes es constante en el sector. Con todo, los vertiginosos cambios globales pondrán un telón de fondo a los debates y reconfiguraciones subsiguientes en el plano local.

Fisuras y fugas en las mallas de contención

El mundo católico entraba en colisión, entre quienes seguían las enseñanzas doctrinarias de Pío X, Pío XI o Pío XII y aquellos otros que buscaban soluciones a los problemas contemporáneos de la sociedad, a partir de la convocatoria del papa Juan XXIII al Concilio Vaticano II. Es en ese contexto que el humanismo comenzó a ganar terreno en las universidades, frente al reformismo, con un crecimiento electoral significativo. Así, con su apoyo, llegó al rectorado de la recientemente creada Universidad Nacional del Sur el químico hindú Aziz-Ur Rahman en 1961. Enseguida, el abogado santiagueño Julio Olivera, miembro del Partido Demócrata Cristiano, reemplazó al reformista Risieri Frondizi en el rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Continuó en el cargo un ingeniero oriundo de Bahía Blanca, surgido de las filas de la Liga de Estudiantes Humanistas, Hilario Fernández Long, que permaneció un año en el mismo hasta que presentó su renuncia después de “La noche de los bastones largos” en 196614, con la dictadura de Juan Carlos Onganía, para dar comienzo a la declinación del humanismo estudiantil (Zanca, 2018, p. 95).

El punto de confluencia entre humanistas y reformistas se encontraba en su oposición al denominado ‘régimen depuesto’, es decir, al peronismo. Estudiantes de ambos espacios habían compartido la cárcel de Villa Devoto en 1954 y apoyaron el golpe del ‘55, así como las purgas de profesores que habían colaborado con el gobierno de Perón. Sin embargo, la actitud hacia el mismo había comenzado a modificarse, lenta pero continuamente, con la entrada a los sesenta. Por un lado, en el sector católico, a partir de las relecturas de la realidad que permitían los debates del Concilio y, del otro, en el bloque reformista, por la fragmentación que, a escala global, experimentaba el comunismo luego del enfrentamiento en elXXII Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, con la retirada de la comitiva china (Brega, 1990; Pardinas, 1971). El resquebrajamiento de las tradiciones católicas y comunistas, conllevaba la imposibilidad para la curia eclesial para la dirigencia de los Partido Comunista y Socialista de contener a las juventudes que eran interpeladas por los nuevos modos de interpretar el Evangelio y El capital respectivamente. Esto comenzó a generar fugas en los grandes sistemas de contención estudiantil.

Veamos algunos ejemplos, como el caso de Alcira Argumedo o Roberto Grabois. Mencionamos que Argumedo había nacido en el seno de una familia de clase media acomodada de Rosario, practicaba natación en el Jockey Club, junto a Roberto Fontanarrosa15, e hizo su escuela secundaria en la Normal nro. 1. En el conflicto ‘laica o libre’ se inclinó por la libre. Sin embargo, su vida dio un vuelco cuando la enviaron a Buenos Aires, seleccionada por el equipo argentino de natación, y decidió estudiar Psicología, pero terminó inscripta en la recientemente creada carrera de Sociología. En la UBA, comenzó a participar en una agrupación de izquierda, dirigida por José Pedraza, y luego en la Tendencia Antiimperialista Universitaria (TAU), lideradas por Norberto Wilner y Juan Samaja. Los hechos que hicieron cambiar el estilo de vida de Argumedo, para involucrarla definitivamente con el compromiso político, fueron: la relación afectiva, desde 1962, con Gunnar Olsen que, a su vez, era vecino de los Scalabrini Ortiz16 y las mesas redondas organizadas por Gino Germani, a la cual asistió en una oportunidad el sacerdote Camilo Torres que fue, según sus palabras, “[…] quien les terminó de romper la cabeza, dándonos una visión totalmente distinta de la sociología” (Argumedo, entrevista, 2020). En cambio, Grabois era hijo único de una familia judía de clase media, con ascendencia rumana, del barrio porteño de Constitución y había militado en la juventud del Partido Socialista. Durante los acontecimientos de la ‘laica o libre’ no tuvo una participación directa en el conflicto, pero sus orientaciones laicistas y progresistas lo ubicaban en las antípodas de la universidad confesional. De todos modos, recuerda que: “[…] desde sectores como el ‘humanismo’ o ‘integralismo’, saldrían gran cantidad de compañeros que conformarían parte de la fuerza militante en la cual participaría en la década siguiente” (Grabois, 2014, p. 61, cursiva del autor).

Como podemos observar, iniciados los sesenta se produjeron una serie de desplazamientos en el movimiento estudiantil, sobre todo en los y las estudiantes que ingresaban al sistema universitario y se topaban con sendas tradiciones reformistas o humanistas. En relación con el Integralismo, de raíz común con la Liga de Estudiantes Humanistas, pero originado en la Universidad Nacional de Córdoba, con fuerte acento provinciano se diferenciaba de lo que sucedía en Buenos Aires. De acuerdo con el testimonio del sanjuanino Carlos Azócar, no integraban los centros de estudiantes que eran ocupados por las distintas vertientes reformistas después del derrocamiento de Perón, aunque participaban en el gobierno tripartito de la Institución. Movimiento que había nacido antes del ‘55, en la Facultad de Medicina, dentro del histórico barrio del hospital de Clínicas, y creció al calor del conflicto ‘laica o libre’. Asimismo, se distinguían del reformismo porque consideraban que había desvirtuado los principios populares de la Reforma del ‘18 (Azocar, 2020). Perspectiva que puso en crisis las tradicionales agrupaciones reformistas, cuando el Integralismo se transformó en mayoritario en la UNC a partir del ‘61, frente a las listas Reforma Universitaria (PC, socialistas e independientes de izquierda) y Franja Morada (UCRP17): “La evocación al eje popular de la Reforma y su rescate como revolución son rasgos importantes a tener en cuenta para comprender estos acercamientos integralistas a los principios de la Reforma” (Yuszczyk, 2010, p. 105).

Puntos de quiebre

Pasado el conflicto por la aprobación para el funcionamiento de las universidades privadas en el país, tanto el Humanismo como el Integralismo habían ganado terreno electoral en las casas de estudios nacionales y competían de igual a igual con las vertientes reformistas. Al mismo tiempo, irrumpían nuevas problemáticas sociales que invitaban a reposicionamientos, rupturas y reacomodamientos en las camadas estudiantiles que chocaban con cierta inestabilidad institucional, luego de que el presidente Frondizi fuera obligado a dar un paso al costado y asumiera, interinamente, José María Guido, presionado por bandos militares en pugna (Potash, 1994). La asunción de Arturo Illia, al año siguiente en 1963, no cambió sustancialmente las cosas ya que la sombra militar se cernía sobre cada una de las decisiones presidenciales que había asumido con un escaso margen sobre el voto en blanco del peronismo proscripto.

En ese contexto, el movimiento estudiantil en su conjunto se debatía entre el apoyo o no a la Revolución en Cuba, sobre todo por la opción armada para la toma del poder, la fragmentación de las izquierdas, la radicalización de los católicos, el acercamiento o no al peronismo y, fundamentalmente, al movimiento obrero. Coinciden, algunos de nuestros entrevistados, en que es 1964 el punto de quiebre en el que aquel estado de ebullición, política e intelectual, comenzó a detonar con las tomas de fábricas, como parte del plan de lucha de la CGT en todo el país, a las cuales adhirieron las agrupaciones estudiantiles mayoritarias (Azocar, 2020; Argumedo, 2020)18. Aunque, para el militante reformista, miembro del Partido Comunista y de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Bernardo Kleiner, la solidaridad obrero-estudiantil había comenzado un año antes, aún durante la intervención de Guido:

Hacía mucho tiempo que no se veía tantos estudiantes en los locales obreros. Los plenarios estudiantiles convocados por la CGT implicaron grandes concentraciones unitarias que apoyaron la Semana de Protesta y el paro del 31 de mayo de 1963 con una gran combatividad (Kleiner,1964, p. 286).

Con todo, para 1965 se generaron dos hechos de singular trascendencia para la movilización estudiantil debido a sus consecuencias y a lo que Horacio González (2020) denominaba ‘transmutación de las conciencias’. En un proceso de creciente politización universitaria y de crítica al imperialismo norteamericano que reorientaban el debate en los ejes de la soberanía y la independencia de la economia nacional. En febrero, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA invitó al economista estadounidense Walt Rostow a dictar una conferencia, lo cual derivó en un acalorado intercambio entre el rector Olivera y el decano Honorio Passalacqua. Sin embargo, la actividad fue suspendida luego de que el conferencista fuera recibido a tomatazos por parte de agrupaciones estudiantiles de izquierda, dado que representaba los intereses del gobierno norteamericano. La consecuencia inmediata fue la renuncia de Olivera y su reemplazo por el vicerrector Fernández Long (Zanca, 2018). En el mes de abril, Estados Unidos invadió República Dominicana y los estudiantes de todo el país, agrupados en la FUA, conjuntamente con la CGT, convergieron el 12 de mayo para repudiar el hecho y evitar el envío de soldados argentinos a Santo Domingo (Millán & Seia, 2019; Millán, 2019): “Los enfrentamientos con la policía montada y sus tanquetas fueron los más violentos de aquella época, y ese día fue asesinado el militante comunista Daniel Grinbank” (Grabois, 2014, p. 162). La Figura 2, muestra un Congreso posterior de la FUA a los sucesos mencionados:

Aquellos acontecimientos se sumaban a una sucesión de persecuciones, torturas, atentados y arrestos de cientos de estudiantes, tanto durante los gobiernos peronistas como después. Incluso, el crimen, unos años antes, de la estudiante Norma Melena en la Facultad de Derecho de la UBA (Kleiner, 1964)19. Aquella historia de lucha daba cierta impronta de heroicidad al movimiento estudiantil reformista, ahora alentados por los sucesos cubanos. Por su parte, los estudiantes cristianos eran asesorados espiritualmente por sacerdotes que habían hecho su opción preferencial por los pobres, como Carlos Mugica en Buenos Aires o Enrique Angelelli en Córdoba (Azocar, 2020). De modo que, entregar la vida era una posibilidad cierta para enfrentar al imperialismo yanqui, tal como lo expresaba una carta abierta que el Centro de Estudiantes de Medicina le dedicó al presidente Guido en 1962: “Ser indiferente es ser suicida. Luchar es intentar vivir” (Kleiner, 1964, p. 288). Ahora bien, esto se da en el marco de una crisis generalizada de la izquierda denominada tradicional para abrirse a una nueva izquierda20, con interpretaciones marxistas originales. Por ejemplo, la difusión del pensamiento de Antonio Gramsci, que comenzó en territorio cordobés con la revista Pasado y Presente de Oscar del Barco y José María Aricó (Azocar, 2020), con críticas a la ortodoxia del Partido Comunista al cual habían pertenecido. O las lecturas de autores nacionales como Abelardo Ramos, Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz, José Hernández Arregui, José María Rosa, Juan Domingo Perón, John William Cooke, etc. (Friedemann, 2017; Reali apud Zanca, 2018; Azocar, 2020). También, pensadores del tercer mundo como Franz Fanony de impronta católica de izquierda como Paulo Freire (Reali apud Zanca, 2018), que se sumaban a los escritos del jesuita Pierre Teilhard de Chardin (Zanca, 2018), o las relecturas filosóficas y teológicas del Evangelio a la luz de las novedosas corrientes latinoamericanistas.

En ese caldo de cultivo, militantes estudiantiles comunistas, socialistas, radicales o católicos se fueron desplazando progresivamente hacia una izquierda radicalizada, incluso alzada en armas, o a la comprensión y vinculación con el peronismo como Roberto Grabois, de un lado, o Julio Bárbaro21 y Oscar Reali, del otro: “En realidad, desde 1964, después del fallido retorno de Perón, todos los actores políticos de entonces sabíamos que se había puesto en marcha un reloj que nadie podía detener” (Grabois, 2014, p. 168). Parecida es la situación que le tocó atravesar a Horacio González, quien procedente de un barrio popular entró a la Facultad de Filosofía y Letras, que estaba en calle Viamonte en pleno centro de Buenos Aires, hoy la sede del rectorado de la UBA, a la carrera de sociología:

[…] uno entra despojado de cualquier experiencia política anterior, lo cual no necesariamente es el trazo de todo estudiante, pero me da la impresión de que traspasar el umbral de la universidad sin la experiencia previa de índole política, o de los conocimientos que habitualmente se ligan a la universidad, es una experiencia profunda. Una experiencia que permite la pregunta de ¿qué hace uno con su propia ingenuidad? (González, 2020).

Así, su primera experiencia militante la tuvo en el grupo MIRA (Movimiento de Izquierda Revolucionaria Argentina), que se había desprendido del grupo Praxis, creado por Silvio Frondizi, el cual era uno de los espacios que tempranamente se conformó dentro de la nueva izquierda frente a la crisis de la izquierda tradicional: ‘la discusión era el peronismo, como todos los grupos de izquierda’, los cuales pensaban que Perón era un mito que podían superar. Sin embargo, aquella percepción no fue la experiencia de González que, más tarde, entró en el FEN cuando el MIRA se disuelve porque, como tantos otros grupos, estaban en tránsito hacia el peronismo (González, 2020). En ese sentido, es importante mencionar el contraste entre dos líderes destacados de la época, como Grabois y Daniel Hopen, que habían promovido la agrupación LIM y que junto a TAU (Tendencia Antiimperialista Universitaria) fueron los precursores del FEN. No obstante, Hopen, discípulo de Milcíades Peña y que militaba en las filas trotskistas, próximas a Nahuel Moreno, en lugar de inclinarse hacia el peronismo, que caracterizaba como un nacionalismo burgués y bonapartista, se sumó al Ejército Revolucionario del Pueblo (Grabois, 2017):

También Horacio González participaba del TAU, y en aquella polémica con Hopen aportó un excelente documento llamado ‘El peronismo, vigencia y contradicción’. De este modo, un día, luego de una minuciosa preparación, se realizó un plenario general donde las diferencias estaban claras y a la vista, y había que tomar la decisión de cómo seguir. En mi grupo habíamos decidido forzar la votación para liberar nuestras energías y hacernos cargo del FAU [Frente Antiimperialista Universitario], que debía convertirse en una expresión de la Línea Nacional. Así lo hicimos y ganamos ampliamente la votación. A raíz de esto, Daniel Hopen abandonó nuestra agrupación junto a un grupo de gente que, como dijimos, luego terminaría militando en el PRT-ERP (Grabois, 2014, p. 167, cursiva del autor).

Conclusiones

Después del cimbronazo producido por el conflicto de la ‘laica o libre’, las diferencias entre reformistas y humanistas tendieron a diluirse en el trabajo cotidiano de los centros de estudiantes y los consejos, salvo con quienes militaban en el comunismo o en el trotskismo (Roberto Zubieta22 apud Zanca, 2018). Aunque, como hemos señalado, las grandes transformaciones que atravesaron los aparatos políticos, procedentes del bloque socialista, y religiosos, como la Iglesia Católica, determinaron una serie de fraccionamientos en las estructuras de militancia estudiantil a las cuales se sumaba la irrupción revolucionaria en Cuba y el permanente debate en torno al peronismo que comenzó a visualizarse, claramente, a partir de 1964.

En adelante, el proceso de peronización de los agrupamientos estudiantiles (Dip, 2017a), comenzó a ocupar el espacio que dejaba la fragmentación y crisis, tanto del reformismo tradicional como del humanismo, que tuvieron su pico máximo de presión sistólica en 1966 con la “Noche de los bastones largos”: “[…] acelera como consecuencia de que dejaste de tener el privilegio de la autonomía universitaria” (Argumedo, 2020; Dip, 2017b). Si bien, sus desmembramientos, divisiones y reacomodamientos se fueron abonando desde su ingreso a la década de los sesenta. En cambio, es distinto el tránsito del Integralismo cordobés pues su proceso de construcción lo condujo a un camino de continuidad y permanencia dentro del movimiento peronista que, en alianza con el FEN, confluyó en la denominada Línea Nacional, la cual llegó a ser la organización estudiantil más representativa del campo universitario argentino hasta comienzos de la década del setenta (Califa, 2017; Aveiro & Grabois, 2020). La extinción del Integralismos e produjo recién con el acceso de Héctor Cámpora a la presidencia en 1973 (Ferrero, 2017), previa radicalización política que lo llevó hacia la unidad obrero-estudiantil:

Claro que esta peronización del Integralismo tenía una orientación bien determinada, que sintonizaba con su acercamiento a las posiciones más radicalizadas del cristianismo tercermundista: no se dirigía al aparato político del peronismo, sino a sus sindicalistas. Diría Azócar al respecto: ‘No había una vinculación directa con la política partidaria. No era lo que nosotros queríamos. (Queríamos)23 otro tipo de organización, de idea más fuerte, de cambio más sustancial; éramos pensamiento revolucionario […]; en 1964 ya nos empezamos a vincular con los sindicatos. (Teníamos)24 fuerte vinculación con los sindicatos’ (Ferrero, 2017, p. 61, cursiva del autor).

Por consiguiente, hemos analizado en este artículo el proceso de transformaciones dentro del movimiento estudiantil, en la primera mitad de la década del sesenta que, luego de la intervención militar del ‘66 en las universidades, se plasmó en una serie de acciones conjuntas que resignificaron las antiguas diferencias dentro del mismo. Se desbordaron los cauces formales-académicos por los cuales transitaban para vincularse a una lucha más amplia por la liberación nacional y de enfrentamiento con la tutela dictatorial, instalada en el país a partir del golpe de estado de 1955. Sin embargo, para comprender esta trasmutación de las conciencias estudiantiles que se tradujo en un estrechamiento con el movimiento obrero, más tarde explicitado en la CGT de los Argentinos, los curas del tercer mundo y la nueva izquierda nacional, con las consabidas ebulliciones sociales del Correntinazo, Rosariazo y el Cordobazo, es preciso ubicarlas a contraluz de la primera parte de los sesenta. Lo cual refuerza y anticipa el proceso de peronización descripto por Barletta & Tortti (2004), Reta (2009), Ghiliniy Dip (2015), Dip (2017a, 2017b) o Friedemann (2017), y contrasta con quienes le restan importancia, centrados más en las estrategias de radicalización de las luchas estudiantiles que desvinculan de aquel, como Califa (2014), Califa y Millán (2016), Califa (2017), Bonavena, Califa y Millán (2018) o Millán (2019) y, por ende, se detienen en descripciones fácticas por sobre el despliegue de los factores que las empujaron. De modo que, para finalizar, este es un aporte, en la perspectiva del estudio de casos en tres universidades argentinas, dos tradicionales, Buenos Aires y Córdoba, y una de creación reciente para la época, del Sur en Bahía Blanca, a fin de profundizar en el inicio de una década que generó un cambio mundial decisivo en las juventudes y que tuvo un impacto particular en Argentina, específicamente, en su población universitaria