Introdução

O modo predominante como a sociedade se organiza e explora os recursos naturais, tem causado prejuízos cada vez mais significativos para o meio ambiente que inclui o espaço e os que nele habitam. No entanto, a preocupação com as possíveis consequências só ganhou espaço para discussões na segunda metade do século XX, quando desastres socioambientais se tornaram alarmantes. Da mesma forma, a Educação Ambiental (EA) também veio a existir em um momento tardio (CZAPSKI, 1998). O termo “educação ambiental” aparece pela primeira vez em 1965, na Conferência de Educação da Universidade de Keele, da Inglaterra. No Brasil, a EA chega na década de 1970, muito embora já fosse praticada na década de 1950 por alguns professores e naturalistas. O país recebeu influência da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a qual sediou no Rio de Janeiro em 1992, a ECO-92 (CZAPSKI, 1998), e pouco depois institui formalmente a EA através da publicação da Lei Nº 9.795/99.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 já incumbia ao poder público promover a EA em todos os níveis de ensino (BRASIL, 1988), mas é a Lei Nº 9.795/99 que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, define a EA como componente da educação nacional em todos os níveis e modalidades do processo educativo e elenca no Art. 5o os seus objetivos. Dentre eles:

Art. 5º. [...] III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social;

IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania [...]. (BRASIL, 1999)

Destacando-se que a EA surgiu com o principal objetivo de formar indivíduos capazes de ter uma interpretação e atuação crítica no que envolve as questões ambientais. Para isso, os documentos também recomendam que a EA ocorra em uma perspectiva holística e interdisciplinar no contexto social e histórico em que vivem as comunidades, como destaca o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global (FORUM INTERNACIONAL DAS ONGs, 1992).

Nessa perspectiva, o educador ambiental pode inspirar-se em Freire (2013), que não trata especialmente da EA, mas questiona o porquê de não se aproveitar as experiências dos alunos e relacioná-las aos conteúdos ensinados na escola, inclusive as experiências da convivência com problemas ambientais. Para o autor, muito mais importante do que adaptar-se a realidade, é o tornar-se capaz de intervir nela. E isso para ele é um ato ideológico e político. Quando aborda o saber teórico-prático da realidade necessário ao professor, colocando-se na condição de docente, afirma: “Preciso, agora, saber ou abrir-me à realidade desses alunos com quem partilho a minha atividade pedagógica. Preciso tornar-me, se não absolutamente íntimo de sua forma de estar sendo, no mínimo, menos estranho e distante dela” (FREIRE, 2013, p.87).

Para além de uma EA que proporcione um olhar sobre a realidade local dos alunos, uma Educação Ambiental Crítica é necessária para a promoção da emancipação dos sujeitos e da transformação social no que visa um ambiente mais justo e igualitário. A EA Crítica surge da pedagogia crítica, “processo educativo dialógico que problematiza as relações sociais de exploração e dominação”, portanto visa proporcionar a compreensão da realidade, das relações sociais no passado, no presente e nas suas implicações para o futuro, no sentido da educação libertadora de Paulo Freire, para que a transformação social seja possível (LOUREIRO; TREIN; TOZONI-REIS; NOVICKI, 2009, p. 87).

Após anos dos primeiros avanços da EA em termos de legislação, diversos estudos têm mostrado que há dificuldades na sua implantação prática nas escolas (AMARAL; CARNIATTO, 2011; SEPULCRI; TRISTÃO, 2017; TORALES, 2013; TRAJBER; MENDONÇA, 2007). Guimarães (2004), ao defender ações pedagógicas no âmbito da EA Crítica, afirma que, de certa forma, isso já vem sendo difundido no contexto escolar a partir da proposta de projetos pedagógicos, nos quais o tema meio ambiente tem o maior destaque, entretanto, na maioria das vezes, esses projetos reproduzem práticas voltadas apenas para a mudança comportamental do indivíduo, sem relacionar suas atividades à realidade socioambiental em que as escolas estão inseridas.

Dantas (2011) destaca que muitas vezes a EA é desenvolvida de forma tradicional e conservadora, considerando o meio natural de forma isolada, importando-se apenas com as consequências da degradação ambiental e não com as suas causas, ignorando a complexidade dos problemas socioambientais, o que acaba por transferir a responsabilidade pela degradação ambiental para o indivíduo, sem, contudo, criticar o modelo organizacional de sociedade. Nesse sentido, Loureiro (2013) adverte que essa linha histórica de argumentação que homogeneíza o humano como uma espécie responsável pela intensa exploração e degradação da natureza, não permite compreender as causas dos problemas ambientais a fundo, ao deixar de atribuir responsabilidades peculiares a classes, grupos, governos e países que interferem de modo desproporcional no processo de uso da natureza.

Além disso, segundo Vieiras e Tristão (2016), frequentemente, a EA é trabalhada a partir de um enfoque maior em problemas futuros do que nos atuais, como se as consequências da degradação ambiental ainda estivessem longe de interferir no contexto vivido. No entanto, tais problemas estão presentes e de forma cada vez mais expressiva, sendo urgente a sua devida reflexão no cotidiano escolar. Diante disso, requerer-se aí uma EA que se comprometa a tratar os problemas ambientais de forma contextualizada e inter-relacionados no tempo e no espaço, com políticas de formação a partir das experiências vivenciadas pelos sujeitos em seu cotidiano.

Assim, além de continuar os estudos sobre como a EA vem sendo desenvolvida nas escolas, é importante identificar as dificuldades e propor alternativas para que a EA ocorra da forma como foi pensada e descrita nos documentos de sua implantação. O presente trabalho resulta de uma monografia cujos resultados preliminares em Buss e Silva (2017) demonstraram que poucas atividades de EA foram desenvolvidas no contexto do desastre de Mariana – MG nas escolas estaduais do município de Colatina – ES, cuja população, em grande parte, vivenciou diretamente as consequências da tragédia. Além disso, os autores mostraram que muitos professores reconhecem que a EA desenvolvida na escola em que atuam é insuficiente, e apontam como causas que dificultam esse processo: “pouca participação dos alunos, a falta de envolvimento dos profissionais, poucos resultados quando se trabalha, restrita às disciplinas de Biologia e Geografia, falta de tempo da equipe pedagógica e a falta de ferramentais didáticas e de profissionais qualificados” (BUSS; SILVA, 2017, p. 1070). Assim, no presente estudo, buscou-se compreender sobre as condições requeridas para o desenvolvimento da EA crítica nas escolas, de forma especial, a capacitação docente.

Metodologia

A pesquisa foi realizada nos turnos matutino e vespertino das escolas EEEFM Rubens Rangel (Escola I) e EEEFM Conde de Linhares (Escola II), situadas na sede do Município de Colatina – ES. Na Escola I, dos 21 docentes atuantes nos turnos pesquisados, 13 (62%) participaram da pesquisa, enquanto na Escola II, do total de 41 professores, 11 (27%) participaram.

A coleta de dados foi realizada através de questionário com questões abertas e fechadas, em visitas às escolas durante o segundo semestre de 2016. A pesquisa foi realizada após os devidos esclarecimentos e o consentimento dos participantes, o que foi formalizado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A análise de dados foi realizada de maneira qualitativa conforme Bardin (1977), tendo sido as respostas agrupadas em categorias para posterior tabulação, e quantitativa em percentuais utilizando o software Microsoft Excel.

Resultados e Discussão

Os professores participantes da pesquisa têm faixa etária entre 28 e 57 anos. Dos 13 participantes na Escola I, quatro são do sexo masculino e nove do feminino. Na Escola II, do total de 11 participantes, cinco são do sexo masculino e seis do feminino. Oito docentes na Escola I e cinco na Escola II têm pós-graduação e a maioria atua a mais de quatro anos na comunidade pesquisada, sendo nove na Escola I e oito na Escola II.

Na busca de verificar se há e quais são as dificuldades encontradas pelos professores para o desenvolvimento da EA, buscou-se responder questões pertinentes ao apoio da escola e da comunidade nas ações relacionadas a EA, as causas que dificultam o seu desenvolvimento, bem como sobre a formação docente.

Sobre as primeiras questões em análise, a maioria dor professores, em ambas as escolas, afirmou que a escola na qual trabalham oferece apoio e infraestrutura adequados para o desenvolvimento das atividades de EA (77% e 91%, nas Escolas I e II, respectivamente) e a maioria dos docentes na Escola I disseram se sentir apoiados pelas famílias (77%), na Escola II, por sua vez, esse percentual é menor (45%) (Tabela 1).

Tabela 1: Percepção dos professores quanto ao apoio recebido para o desenvolvimento da EA nas escolas pesquisadas.

Tabela 1 Percepção dos professores quanto ao apoio recebido para o desenvolvimento da EA nas escolas pesquisadas.

| Questionamentos | Escola | Sim | Não | Não respondeu |

|---|---|---|---|---|

| A escola oferece apoio/infraestrutura para o desenvolvimento de atividades relacionadas à EA? | Escola I | 77% | 15% | 8% |

| Escola II | 91% | - | 9% | |

| Você se sente apoiado(a) pelas famílias dos alunos para o desenvolvimento de atividades relacionadas à EA? | Escola I | 77% | 8% | 15% |

| Escola II | 45,5% | 36,4% | 18,1% |

Fonte: Do autor.

Ao questionar os professores sobre as causas que podem dificultar o desenvolvimento da EA, obteve-se que para a maioria dos professores (69%) da Escola I, a causa que mais dificulta é a falta de tempo para planejamento, enquanto para os professores da Escola II, falta de tempo para planejamento (27%), falta de recursos humanos qualificados (27%) e precariedade de recursos materiais (27%) são as principais causas (Tabela 2).

Tabela 2: Principais dificuldades que impediram ou dificultaram o trabalho com EA.

Tabela 2 Principais dificuldades que impediram ou dificultaram o trabalho com EA.

| Principais dificuldades citadas | Escola I | Escola II |

|---|---|---|

| Falta de tempo para planejamento | 69% | 27% |

| Conflito de interesses | 23% | 18% |

| Dificuldade da comunidade escolar para entender as questões ambientais | 23% | 9% |

| Falta de recursos humanos qualificados | 15% | 27% |

| Falta de integração entre professores e direção | 8% | - |

| Precariedade de recursos materiais | 8% | 27% |

| Não respondeu | 8% | 27% |

Fonte: Do autor.

Falta de recursos humanos qualificados, falta de recursos materiais e a falta de tempo para o planejamento, tem sido relatado como os principais fatores que dificultam o desenvolvimento de atividades de EA nas escolas (AMARAL; CARNIATTO, 2011; LAMOSA; LOUREIRO, 2011; TRAJBER; MENDONÇA, 2007; VIEIRAS; TRISTÃO, 2016), ficando clara a necessidade de políticas que invistam nesses pontos.

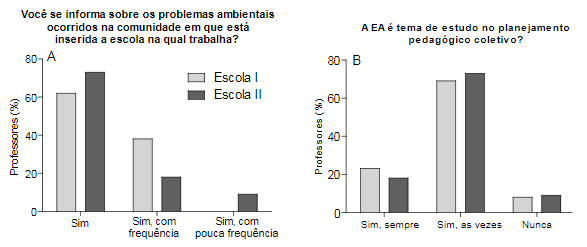

Em se tratando da formação docente, quanto a atualização dos professores em assuntos relacionados à EA, 62% e 73% (das Escolas I e II, respectivamente) afirmam que se informam sobre os problemas ambientais ocorridos na comunidade em que a escola está inserida, enquanto 38% e 18% dos professores (das Escolas I e II, respectivamente) responderam que se informam com frequência sobre esses mesmos problemas (Figura 1A). Já quando se trata da dedicação à EA no planejamento coletivo, tanto na Escola I quanto na II, a maioria dos professores (69% e 73%, respectivamente) afirma que somente “às vezes” a EA é tema de estudo no planejamento pedagógico coletivo (Figura 1B).

Os professores afirmaram ter a prática de se atualizar quanto aos problemas ambientais da comunidade na qual atuam, todavia, é preocupante que a EA não seja tratada com frequência no planejamento pedagógico coletivo, uma vez que esse planejamento entre professores de diferentes disciplinas é essencial para que as atividades de EA sejam desenvolvidas de forma interdisciplinar (LOUREIRO, 2004).

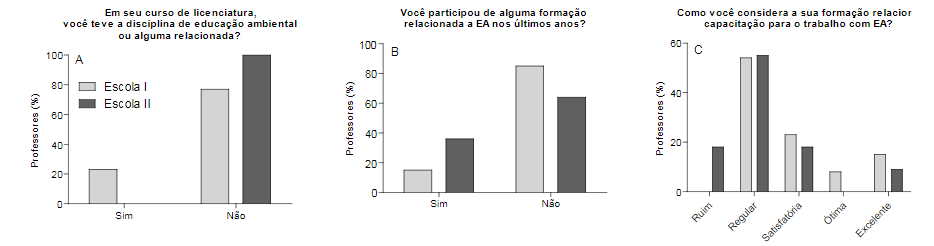

Talvez a pouca inclusão dos temas pertinentes a EA no planejamento pedagógico coletivo, seja reflexo da deficiência na formação dos professores para a EA, já que, apenas 23% dos docentes na Escola I e nenhum na Escola II tiveram alguma formação em EA na graduação (Figura 2A). Somados a isso, somente 15% dos docentes na Escola I e 36% na Escola II participou de alguma formação em EA nos últimos anos (Figura 2B), e em ambas as escolas a maioria dos professores (54% e 55%, nas escolas I e II, respectivamente) considera a sua formação regular, sendo apenas 8% na Escola I que considera sua formação em EA ótima e 15% e 9% (Escola I e II, respectivamente) julga sua formação em EA excelente (Figura 2C).

Estes resultados corroboram com inúmeros outros trabalhos. Figueiredo (2014), ao pesquisar a formação inicial e continuada de professores do Ensino Fundamental I e II das escolas municipais e estaduais de Cravinhos-SP, identificou que a formação inicial da maioria dos docentes é insuficiente para o trabalho consistente com a EA. Ferrazza e Nishijima (2016), em uma pesquisa realizada em uma escola estadual de Catuípe-RS, constataram que 60% dos professores participantes da pesquisa não teve qualquer formação em EA durante sua graduação. Viana e Oliveira (2006), verificaram que somente 20% dos professores de uma escola municipal de Ensino Fundamental, em Itapetinga-BA, havia tido alguma formação para trabalhar com EA na escola. Ferreira, Tessmann e Tessmann (2016), encontraram que apenas 23,7% dos professores das escolas públicas realizaram algum curso de capacitação na área ambiental. Vieiras e Tristão (2016), a partir de entrevistas realizadas com professores de duas escolas do município de Colatina-ES, observaram que no processo de formação inicial dos professores os espaços ocupados pela educação ambiental não ocorrem, ou pelo menos não são percebidos em algumas disciplinas, como por exemplo, na formação do professor de matemática.

Um agravante desse problema é que há pouco investimento por parte do sistema educacional em qualificar os docentes para o trabalho com EA no ensino formal (VIANA; OLIVEIRA, 2006). No entanto, a Política Nacional de Educação Ambiental prevê a formação complementar para os professores em exercício (BRASIL, 1999). Loureiro e Cossío (2007), afirmam que para que a EA desenvolvida nas escolas seja aprimorada, são necessária políticas públicas que dediquem especial atenção ao processo de formação de educadores ambientais, tanto na formação inicial quanto na formação continuada.

Quando se trata da formação inicial, da graduação, conforme levantamento de dados oficiais e da literatura relacionada, Souza (2016) concluiu que as universidades brasileiras oferecem poucas vagas em cursos voltados para a área ambiental. Além disso, a distribuição desses cursos é desigual entre as regiões do país, e consequentemente a produção acadêmica e a participação de docentes e discentes das instituições de ensino superior em eventos que tratam da temática ambiental, também são desiguais. Para a autora, a contribuição da universidade pública na formação relacionada às questões ambientais, é insuficiente. Agudo e Tozoni-Reis (2018), afirmam que a formação inicial dos professores atuantes na escola pública é realizada principalmente em instituições de ensino superior privadas, organizações comerciais que estão mais interessadas no lucro.

No contexto do ensino superior em geral, Mota e Kitzmann (2017) observaram que a integralização das questões ambientais no currículo dos cursos superiores é modesta, apontando a inflexibilidade e organização dos currículos como dificuldades a serem superadas. Dickmann e Henrique (2017), ao analisar os cursos de licenciatura na Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó), observaram que a presença da temática ambiental no currículo destaca-se apenas no curso de Ciências Biológicas, aparecendo de forma esporádica e acrítica nos demais cursos.

Via de regra, a EA nos cursos superiores é desenvolvida em disciplinas específicas (SILVA; PEREIRA, 2015), o que não pode alcançar plenamente a formação emancipatória, pois, conforme Tristão (2004, p. 24), a lógica cartesiana, que fragmenta o objeto de conhecimento, não atende aos objetivos da EA crítica que requer uma visão holística, onde não há fronteira “entre mundo natural e social, entre cultura e natureza, entre sujeito e objeto”. Morin (2013, p. 40) é enfático ao afirmar que “A fronteira disciplinar, com sua linguagem e com os conceitos que lhe são próprios, isola a disciplina em relação às outras e em relação aos problemas que ultrapassam as disciplinas”. Em outras palavras, Guimarães (2004) salienta que a fragmentação e a simplificação reduzem a compreensão da realidade, o que não contribui para a compreensão da relação complexa da sociedade com o ambiente. Desse modo, é necessário que a formação dos professores em EA ocorra em uma perspectiva interdisciplinar.

Ainda em se tratando do currículo nos cursos superiores, conforme Souza (2016), há que se preocupar com a apropriação do currículo pelos interesses do mercado. Segundo a autora, ao atender aos interesses do mercado, ao deixar que ele influencie na produção de conhecimentos, a universidade deixa de contribuir para a superação dos problemas ambientais, já que nesse contexto, não cabem reflexões sobre os problemas socioambientais em decorrência do modelo de organização social baseado na exploração e no acúmulo de capital. A autora afirma também, que a EA ainda não está completamente incluída no ensino superior e que o meio ambiente é um campo social em disputa por interesses de diversos grupos, podendo a compreensão sobre o meio ambiente assumir diferentes interpretações. Dessa forma, as abordagens diferentes da EA podem atender a uma educação libertadora ou opressora.

Freire, Figueiredo e Guimarães (2016), questionam ainda, a forma tradicional como se dá a formação ambiental no ensino superior, e afirmam que o momento é de transição paradigmática na busca de uma formação que proporcione a identidade crítica, emancipada e pesquisadora do professor e apresenta a formação dialógica como um caminho possível, na qual o educador ambiental em formação é o próprio autor de sua formação na relação com outros seres em espaços diversos, sendo fundamentais as relações dialógicas horizontais, diante de um sistema hegemônico de sociedade, na busca por superar as relações sociais de dominação e exploração.

Há diversos apontamentos na literatura no que visa superar as dificuldades relacionadas à formação docente e a interação entre as disciplinas. Por exemplo, Bigotto (2008) observou que muitos professores da educação básica sentem a necessidade de um especialista para orientar e coordenar as atividades de EA desenvolvidas, de forma interdisciplinar. Agudo e Tozoni-Reis (2018), Loureiro (2007), Freire, Figueiredo e Guimarães (2016), sugerem a pesquisa ação como forma de a universidade interagir com as escolas de educação básica, permitindo tanto a formação dos professores/pesquisadores, quanto dos professores em exercício, num diálogo permanente. Ações nesse sentido são necessárias, já que, como afirmam Guimarães (2004) e Batista e Silva (2015), para a maioria dos professores atuantes na escola pública, a discussão da inserção da dimensão ambiental no processo educacional não ocorreu durante a formação, nem na sociedade, por ser essa uma discussão ainda muito restrita.

Embora a introdução da EA nas universidades brasileiras tenha se dado há poucas décadas, em 1980 tem-se os primeiros registros de dissertações de mestrado e em 1990 são abertos os primeiros cursos de pós-graduação na área (GUERRA; GUIMARÃES, 2007), as universidades devem exercer o seu papel social e político diante dos problemas socioambientais vigentes, incluindo-os no ensino, na pesquisa e na extensão, como prioridade do projeto institucional. Entretanto, há que se vencer a lógica da produção, uma vez que a EA crítica faz o caminho inverso ao postulado pelo capitalismo (BATISTA; SILVA, 2015), e romper com a lógica racionalista que resulta na falta de integração entre os saberes (TRISTÃO, 2004).

Considerações Finais

A insuficiência no desenvolvimento de uma educação ambiental crítica está em grande parte justificada na deficiência quanto à formação dos professores, tanto na formação inicial, quanto na continuada, como revelam os dados desta pesquisa, corroborada por tantas outras. A insuficiência da universidade pública, o currículo historicamente fragmentado e resistente a mudanças, e a presença do interesse mercantil no currículo são fatores que dificultam a formação do professor emancipado, uma vez que a educação ambiental não é baseada na lógica cartesiana, mas na dialética.

Assim sendo, os desafios são profundos na busca de uma educação ambiental crítica nas escolas, mas sabe-se que o aprimoramento e a oportunização da formação docente condizente com os objetivos da EA crítica se fazem urgentes e necessários. Devendo essa formação ser dinâmica, num diálogo permanente entre as escolas de educação básica, a universidade e a sociedade que também é cada uma dessas instituições, estando aí compreendidas políticas públicas que sustentem essa formação.