1 INTRODUÇÃO

As primeiras políticas de ações afirmativas na educação superior brasileira foram institucionalizadas no início dos anos 2000, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Lei n. 3.524 (Rio de Janeiro, 2000); pela Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), Lei n. 3.708 (Rio de Janeiro, 2001); e pela Universidade Estadual da Bahia (UNEB), Lei n. 4.061/2003. As referidas iniciativas foram implementadas, no contexto dos debates promovidos no Brasil e no exterior, pela Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância, realizada na África do Sul, em 2001. A Conferência contribuiu para intensificar as discussões sobre a necessidade de instituir no país um conjunto de políticas destinadas a reduzir o histórico elitismo das universidades públicas e ampliar as oportunidades de acesso aos estudantes oriundos das escolas públicas e das famílias de baixa renda, sobretudo dos jovens negros.

O processo de criação e implementação das ações afirmativas na educação superior não foi consensual. As primeiras iniciativas foram objeto de resistências e de críticas, principalmente dos setores mais conservadores da sociedade. As cotas foram criticadas sob o argumento de que feriam o princípio da autonomia universitária, violavam a meritocracia e introduziam critérios superficiais de ascensão social. Algumas políticas de cotas para a educação superior – especialmente as implementadas pela Universidade de Brasília (UnB) – foram questionadas no Supremo Tribunal Federal (STF) por meio de ações de inconstitucionalidade. A contestação que teve maior repercussão foi a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), protocolada pelo partido Democratas (DEM) junto ao STF, em 2009. A ADPF manteve-se em julgamento até abril de 2012, quando, por unanimidade, os ministros do STF julgaram a ação improcedente, reconhecendo a constitucionalidade das cotas raciais (Santos, 2012; Trevisol; Nierotka, 2015).

A decisão do STF ofereceu as bases legais para a aprovação da Lei 12.711 (Brasil, 2012). Em 2012, após mais de dez anos de tramitação, o Congresso Nacional aprovou a Lei de Cotas, estabelecendo a reserva de, no mínimo, 50% das vagas para alunos egressos das escolas públicas, em todos os cursos e turnos ofertados pelas universidades e institutos federais. De acordo com a lei, metade das vagas reservadas devem ser destinadas aos estudantes com renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo e, em cada um desses estratos de renda, deve-se aplicar a reserva de vagas para pretos, pardos e indígenas (PPIs), conforme sua proporção populacional na unidade da Federação onde a IES está localizada. No final de 2016, as ações afirmativas foram ampliadas. A Lei n. 13.409 alterou a Lei de Cotas, assegurando a reserva de vagas também para as pessoas com deficiências (PCD) (Brasil, 2016).

Em agosto de 2022, a Lei de Cotas completou dez anos, fato que obrigou o Congresso Nacional a realizar – em cumprimento ao que estabelece o Art. 7º da Lei 12.711/2012 – uma revisão do programa. O Projeto de Lei 5.384/2020 que propôs atualização da Lei de Cotas foi aprovado pelo Senado Federal em outubro de 2023 e sancionado pelo Presidente da República em novembro de 2023. Esse contexto de revisão motivou a realização do presente estudo. A pesquisa foi desenvolvida com o propósito de (i) compreender o processo de implementação da Lei 12.711/2012 nas 63 universidades federais do país a partir de 2012; (ii) analisar os desdobramentos das políticas de ações afirmativas no perfil socioeconômico e racial dos estudantes ingressantes no período entre 2012 e 2019; e (iii) avaliar em que medida as políticas de inclusão estabelecidas pela Lei de Cotas foram apropriadas pelo público-alvo. Os estudos dessa natureza aportam dados e evidências sobre os resultados do processo de implementação de uma política pública em âmbito nacional e contribuem com o debate – acadêmico e político – sobre a relevância, a efetividade e os aprimoramentos que precisam ser inseridos, a partir da Lei de Cotas. Como destaca Piovesan (2008, p. 890), as ações afirmativas precisam ser analisadas tanto pelo prisma retrospectivo quanto prospectivo.

Trata-se de um estudo de natureza qualitativa e quantitativa. Além da análise histórica e documental sobre as políticas de ações afirmativas, a pesquisa envolveu um extenso levantamento e sistematização dos microdados do Censo da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). O recorte temporal do estudo (2012-2019) corresponde, em primeiro lugar, ao ano da aprovação da Lei de Cotas (2012) e, em segundo lugar, ao ano cujos dados estavam disponíveis nas bases do INEP, no momento da realização da pesquisa (2019).

O estudo priorizou a análise dos dados referentes aos ingressantes dos cursos de graduação – modalidades presencial e a distância – de todas as universidades federais (59 universidades em 2012 e 63 em 2019). Tendo em vista a extensão da base de dados do INEP, foram utilizamos os módulos “aluno”, “localidade de oferta” e “IES”, e as variáveis “modalidade de ensino”, “grau acadêmico”, “região de localização da universidade”, “sexo”, “faixa etária”, “raça/cor”, “tipo de reserva de vagas no ingresso”, “natureza jurídica da escola de Ensino Médio” e “reserva de vagas para pessoas com deficiência”. A análise dos dados foi realizada por meio da estatística descritiva, a partir de frequências simples de uma ou mais variáveis associadas.

2 AS AÇÕES AFIRMATIVAS E A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO

As ações afirmativas são políticas públicas destinadas a promover a inclusão das minorias e dos grupos sociais que, por razões variadas, foram historicamente excluídos, discriminados e/ou perseguidos. Na prática, elas são instrumentos por meio dos quais o Estado e a sociedade procuram reparar danos, reduzir desigualdades, ampliar oportunidades e remover barreiras, formais e informais, que limitam e/ou impedem o exercício da cidadania e o acesso aos direitos oferecidos para o conjunto da sociedade (Oliven, 2007). No contexto brasileiro, as ações afirmativas da educação superior foram implementadas com o propósito de reduzir o histórico elitismo do sistema universitário público e ampliar as oportunidades de acesso aos pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiências e aos cerca de 87,4% dos jovens que frequentam as escolas públicas de Ensino Médio (Escolas [...], 2020).

De acordo com a literatura sobre estratificação educacional, a democratização da educação superior contribui para reduzir o elitismo, as desigualdades de oportunidades e a exclusão dos grupos sociais mais pobres e vulneráveis (Carvalhaes; Ribeiro, 2019). Para Costa, Lima e Reis (2020), as desigualdades de acesso aumentam à medida que avançam os níveis educacionais, concentrando-se, sobretudo, na educação superior. Com base nos dados de 2017 e 2018, os autores mostram que, dos jovens entre 18 e 24 anos, 48% pertencentes ao segmento dos 25% mais ricos estavam matriculados nas universidades, enquanto, no segmento dos 25% mais pobres, essa taxa de acesso era de 7,2%. E, entre os jovens brancos, essa taxa de acesso era de 30,7%, caindo para 16,3% e 15,1%, para pardos e pretos, respectivamente.

Além das desigualdades de acesso, há também as desigualdades internas ou horizontais, que se manifestam na ocupação diferenciada dos cursos, nos tipos de instituições frequentadas e/ou no grau acadêmico alcançado pelos estudantes, de acordo com sua origem social, racial e/ou de gênero (MontAlvão, 2016; Salata, 2018; Carvalhaes; Ribeiro, 2019).

Os estudos realizados por Caseiro (2016), Salata (2018) e Aguiar Neto (2019) chamam atenção para uma tendência de redução de desigualdades de acesso ao ensino superior, principalmente com relação à classe de origem e raça/cor. As políticas de ações afirmativas têm sido importantes nesse processo, tendo os estudantes negros e egressos de escolas públicas como os principais beneficiários, além do crescimento de estudantes com baixa renda (Picanço, 2015; Feres Junior et al., 2018).

Os debates sobre a necessidade de ações afirmativas se intensificaram no contexto da realização da Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância. No bojo desta conferência, o Estado brasileiro assumiu compromissos quanto à implementação de ações reparatórias dirigidas aos grupos sociais vítimas de racismo e discriminação. Além das instituições governamentais, inúmeras organizações da sociedade civil participaram dos debates que resultaram, entre outros aspectos, na elaboração de projetos de leis submetidos ao Congresso Nacional e às Assembleias Legislativas estaduais. As primeiras políticas de ações afirmativas foram elaboradas num contexto de intensos debates e resistências. Conforme o levantamento realizado por Freitas et al. (2020), em 2016, a oferta de vagas reservadas nas universidades federais ultrapassou a de vagas de ampla concorrência, cumprindo, deste modo, com o proposto pela Lei de Cotas. Em 2019, o percentual das vagas reservadas correspondia a 52% do total. Os desafios ainda permanecem quanto à ocupação das vagas reservadas. De acordo com Santana, Meireles e Carvalho (2019), no primeiro ano da implantação da Lei de Cotas (em 2013), o percentual de alunos das Instituições Federais de Educação Superior (IFES) que ingressaram por meio da política de reserva de vagas foi de 17,5%, e, em 2016, de 38,2%.

A partir de análise de dados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) de 2012, Ristoff (2016) sinaliza para a tendência de “democratização do campus universitário” e a emergência de um novo perfil dos estudantes de graduação, no que tange às características relacionadas à renda familiar, origem escolar, escolaridade dos pais e raça/cor.

Os dados revelaram uma diminuição de estudantes de alta renda em cursos de maior demanda, como Medicina, Odontologia, mas que, em termos de inclusão, os desafios ainda são grandes no sentido da forte discrepância no acesso entre os diferentes cursos, conforme a origem social dos estudantes.

No período entre 2012 e 2016, Mello e Senkevics (2020) sinalizam que houve um significativo aumento do percentual de egressos do Ensino Médio público nas IFES brasileiras (de 55,4% para 63,6%) e um considerável acréscimo de estudantes pretos, pardos e indígenas na maioria dos cursos de graduação, principalmente naqueles cuja inclusão era menor, como Medicina, Engenharia Elétrica e Direito. No curso de Medicina, por exemplo, ocorreu um aumento de 155% na proporção de PPIs e de 88% na proporção de estudantes de escolas públicas. Para os autores, ainda que se mantenha um sistema de ensino superior altamente seletivo, essas mudanças promoveram “[...] uma alteração inédita na estratificação educacional entre os cursos tradicionalmente elitizados” (Mello; Senkevics, 2020, p. 106).

Ao fazer um balanço das políticas de ações afirmativas no ensino superior brasileiro, Heringer (2014) constata inúmeros avanços. A autora destaca, entre eles, a legitimidade que o tema adquiriu na sociedade, inclusive no interior dos setores mais resistentes e avessos às políticas de cotas. Ao longo dos anos, a sociedade brasileira tem se mostrado mais aberta e propensa a reconhecer a importância das ações afirmativas na democratização do acesso à educação superior (Heringer, 2002). A despeito dos avanços, vários desafios ainda persistem. Segundo Heringer (2014), o país precisa fortalecer e ampliar as políticas de permanência estudantil aos novos grupos de ingressantes nas universidades; estimular os jovens do Ensino Médio (principalmente os estudantes pretos, pardos, indígenas e de baixa renda) a ingressarem na educação superior; e divulgar amplamente as políticas de ações afirmativas já existentes.

3 A LEI DE COTAS E AS MUDANÇAS NO PERFIL DOS INGRESSANTES

A Lei de Cotas consolidou-se como a mais importante e robusta política de ações afirmativas implementada no país. As políticas de ingresso introduzidas pela Lei 12.711/2012 desencadearam mudanças significativas na educação superior, especialmente no perfil dos estudantes das universidades federais.

3.1 Os ingressantes segundo o sexo e a faixa etária

A pesquisa demonstrou, em primeiro lugar, uma mudança na faixa etária dos estudantes no período em estudo, em que o percentual de ingressantes com até 24 anos aumentou, passando de 71%, em 2012, para 77,5%, em 2019. Os dados indicam um progressivo aumento do número de estudantes que ingressaram na educação superior após o término do Ensino Médio. A redução da idade média dos ingressantes é positiva, pois reflete, ainda que parcialmente, a efetividade das políticas de expansão da educação superior estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024), sobretudo pela Meta 12.

Tabela 1 Sexo e idade dos ingressantes nas universidades federais nos anos de 2012 e 2019

| Item | 2012 | 2019 | |

|---|---|---|---|

| Sexo | Feminino | 52,7% | 50,4% |

| Masculino | 47,3% | 49,6% | |

| Idade | Até 24 anos | 71,0% | 77,5% |

| 24 anos ou mais | 29,0% | 22,5% |

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos microdados do Censo da Educação Superior (INEP, 2013a, 2020a).

No que tange ao quesito sexo, observa-se um ligeiro aumento do percentual de estudantes do sexo masculino. A presença feminina é predominante em todo o período, porém, em 2019, a diferença entre os sexos era de apenas 0,8%, o que evidencia um equilíbrio entre estudantes homens e mulheres.

3.2 Os ingressantes de acordo com as modalidades de ingresso

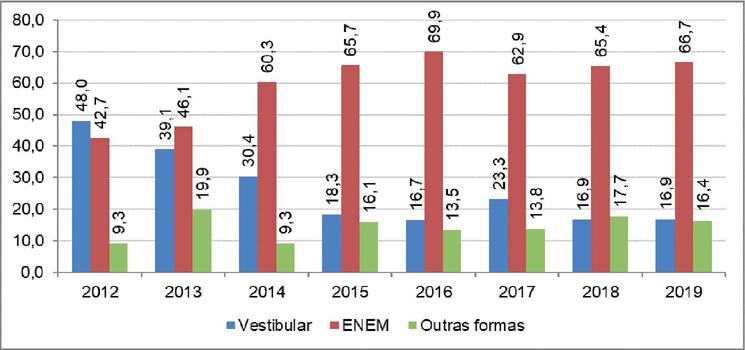

O estudo evidenciou, em segundo lugar, uma mudança significativa na forma como os estudantes ingressam nas universidades federais do país. O primeiro ano da implantação da Lei de Cotas é ilustrativo porque o vestibular – praticado no país desde o início dos anos 70 do século passado – deixou de ser a principal modalidade de ingresso. Em 2012, cerca de 48% dos estudantes ingressaram por meio do vestibular. Sete anos depois, em 2019, a modalidade respondia por apenas 16,9%. De acordo com os dados do INEP (2020a), em 2019, o vestibular foi a principal forma de ingresso em apenas nove universidades federais (de um total de 63 instituições). O percentual de ingresso por meio do vestibular foi acima de 50% em apenas 17,46% das instituições.

A retração do vestibular e de outras modalidades (especialmente a avaliação seriada, seleção simplificada, vaga remanescente, programa especial, transferência ex-officio) se deu em virtude da expansão do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A partir de 2013, o ENEM se consolidou como a principal modalidade de ingresso, passando de 46,1% em 2013, para 66,7% em 2019.

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos microdados do Censo da Educação Superior (INEP, 2013a, 2014a, 2015a, 2016a, 2017a, 2018a, 2019a, 2020a).

Gráfico 1 Principais formas de ingresso nas universidades federais no período 2012-2019

Os exames vestibulares não deixaram de existir. Eles foram substituídos, parcial ou integralmente, por uma nova modalidade de ingresso denominada Sistema de Seleção Unificada (SISU). O SISU foi adotado pela grande maioria das universidades federais. Em 2018, 60 universidades federais (de um total de 63) adotavam o SISU como principal forma de ingresso (Freitas et al., 2020; Andifes, 2019). Diferentemente do vestibular, o SISU passou a selecionar os estudantes a partir das notas obtidas no ENEM.

3.3 Os ingressantes segundo as modalidades de ensino e graus acadêmicos

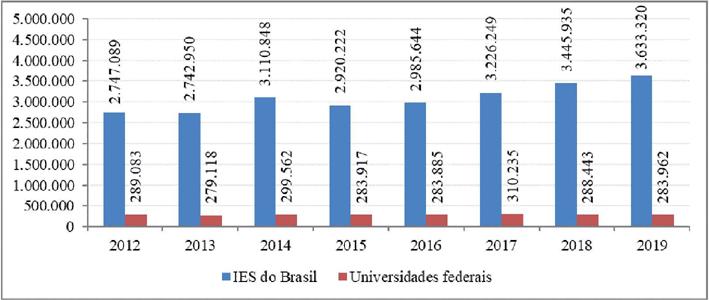

O estudo evidenciou, em terceiro lugar, que, apesar da Lei de Cotas, o número de ingressantes das universidades federais não aumentou. No período estudado, houve uma redução correspondente a 1,8%, passando de 289.083 ingressantes em 2012, para 283.962 em 2019 (diminuição de 5.121 estudantes). A retração verificada contrasta com o que ocorreu na educação superior no período, sobretudo nas IES privadas. Dos 2.747.089 ingressantes nas IES brasileiras em 2012, cerca de 10,52% matricularam-se nas universidades federais (289.083 ingressantes). Sete anos depois, dos 3.633.320 ingressantes na educação superior, 7,81% pertenciam às universidades federais (283.962). Em 2019, o setor privado respondia por 75,4% das matrículas de graduação, contra 24,6% das IES públicas (federais, estaduais e municipais) (INEP, 2019b).

Fonte: Elaborado pelos autores, com base no Censo da Educação Superior (INEP, 2013b, 2014b, 2015b, 2016b, 2017b, 2018b, 2019b, 2020b).

Gráfico 2 Ingressantes nas IES brasileiras e nas universidades federais entre 2012 e 2019

A dinâmica das matrículas nas IES públicas e privadas está relacionada a inúmeras razões, entre as quais, a expansão da educação a distância (EaD). A EaD cresceu exponencialmente nos últimos anos. Enquanto as matrículas presenciais de graduação cresceram 43,5% entre 2005 e 2018, a modalidade EaD cresceu 1.693%, saltando de 114.642 matrículas em 2005 para 2.056.511 em 2018. Nos últimos dez anos (2010-2020), as matrículas de graduação presenciais diminuíram 13,9%, e as da modalidade EaD aumentaram 428,2%. Em 2020 – pela primeira vez na história da educação superior brasileira –, as matrículas de ingressantes em EaD foram superiores às presenciais (53,4% em EaD e 46,6% presenciais) (INEP, 2022; Escolas [...], 2022, Toledo, 2020; Trevisol; Toledo, 2021, 2023).

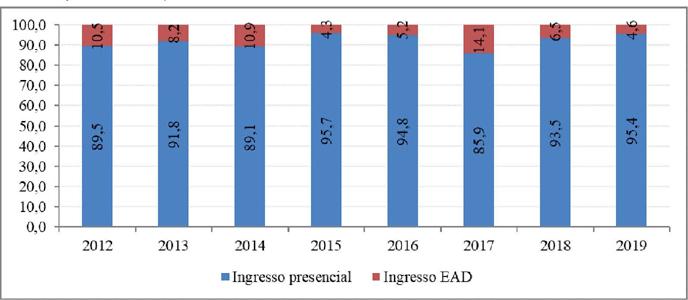

De acordo com o Gráfico 3, o acesso às universidades federais se deu por meio dos cursos presenciais. No período entre 2012 e 2019 – ao contrário do que ocorreu nas IES privadas –, não houve expansão das matrículas EaD. Em 2019, cerca de 95,4% dos ingressantes das universidades federais estavam vinculados aos cursos presenciais.

Fonte: Elaborado pelos autores, com base no Censo da Educação Superior (INEP, 2013b, 2014b, 2015b, 2016b, 2017b, 2018b, 2019b, 2020b).

Gráfico 3 Ingressantes nas universidades federais segundo a modalidade de ensino (2012-2019)

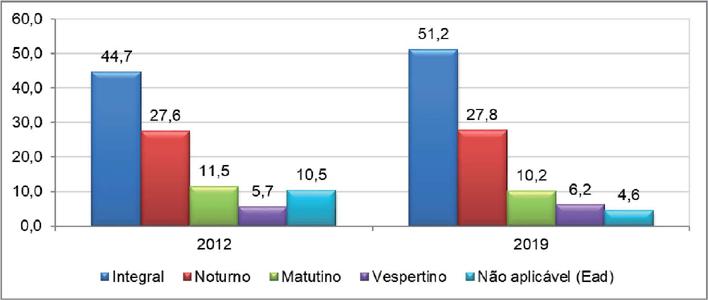

Quanto ao turno, a maior parte dos estudantes ingressou em cursos ofertados em tempo integral (44,7% em 2012, e 51,2% em 2019). Observa-se, além disso, um significativo crescimento das matrículas ofertadas em período integral, em detrimento das ofertadas nos cursos matutinos, vespertinos e noturnos.

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos microdados do Censo da Educação Superior (INEP, 2013a, 2020a).

Gráfico 4 Ingressantes nas universidades federais segundo o turno do curso (2012 e 2019)

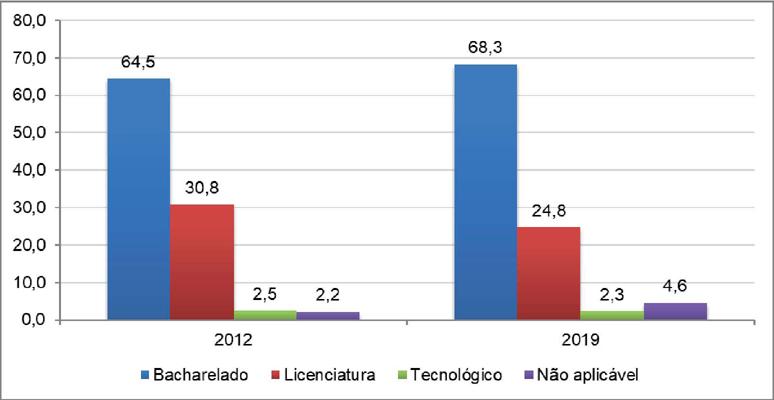

No que tange ao grau acadêmico, a maioria dos estudantes ingressou em cursos de bacharelados, seguidos pelas licenciaturas e tecnólogos. De acordo com o Gráfico 5, no período entre 2012 e 2019, houve um crescimento das matrículas dos bacharelados e uma retração no número de estudantes nos cursos de licenciaturas e tecnólogos.

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos microdados do Censo da Educação Superior (INEP, 2013a, 2020a).

Nota: Não aplicável, pois corresponde a cursos com nível acadêmico igual à sequencial de formação específica ou cursos com área básica de curso (INEP, 2020a).

Gráfico 5 Ingressantes nas universidades federais por grau acadêmico (2012 e 2019)

3.4 Os ingressantes segundo as modalidades de reserva de vagas

As políticas de inclusão na educação superior implementadas a partir de 2012 alteraram o perfil socioeconômico e racial dos discentes das universidades federais (Picanço, 2015; Feres Júnior et al., 2018; Senkevics; Mello, 2019; Senkevics; Carvalho, 2020). A Lei 12.711/2012 tornou obrigatória a reserva de vagas em todas as IES públicas federais. Até aquele ano, 38 universidades federais (60%) já possuíam alguma modalidade de ação afirmativa nos seus processos de ingresso, e as demais passaram a adotar por força da lei, a partir de 2013 (Freitas et al., 2020). Segundo Freitas et al. (2020), em 2018, as ações afirmativas, na modalidade cotas, estavam presentes em todas as universidades federais. Em 71% das instituições, as cotas se apresentavam como modalidade exclusiva de ação afirmativa, e, em 18 universidades federais, elas eram combinadas com outras políticas, como acréscimo de vagas (13%), bonificação (11%) e combinação entre os três sistemas: cotas, bonificação e acréscimo de vagas (5%).

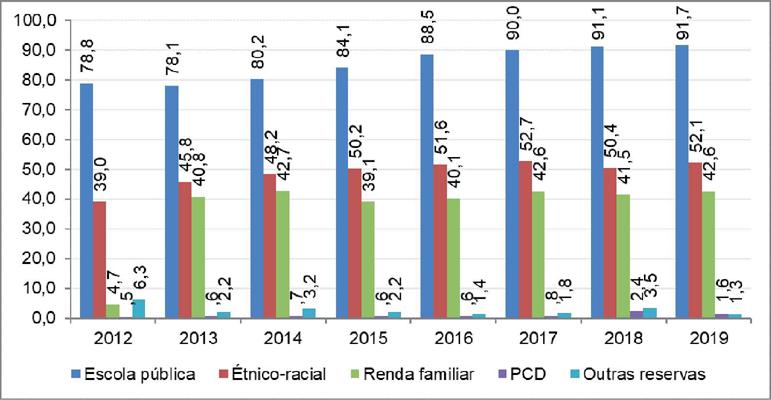

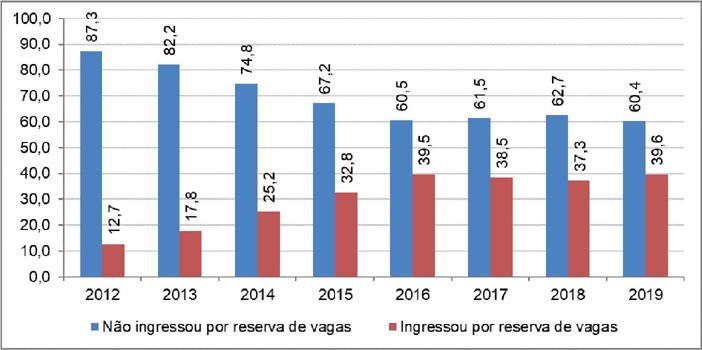

O Gráfico 6 evidencia um crescimento gradativo no percentual de estudantes que ingressaram nas universidades federais por meio das ações afirmativas. Em 2012 – ano anterior ao início da implementação da Lei de Cotas –, o percentual era de 12,7%. Em 2016, ano em que as IFES deveriam cumprir integralmente os percentuais de reserva de vagas estabelecidos pela Lei de Cotas, o percentual de ingressantes chegou a 39,5%, permanecendo estável até 2019 (39,6%).

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos microdados do Censo da Educação Superior (INEP, 2013a, 2014a, 2015a, 2016a, 2017a, 2018a, 2019a, 2020a).

Gráfico 6 Ingressantes nas universidades federais por meio da reserva de vagas (2012 e 2019)

O gráfico a seguir apresenta os dados referentes à ocupação das vagas em cada uma das categorias. O gráfico considera todas as formas de reserva de vagas, seja por meio da Lei 12.711/2012, seja por meio da reserva de vagas em outros programas de inclusão social próprios de cada instituição. Os percentuais de cada ano ultrapassam 100%, visto que os estudantes cotistas podem ingressar por mais de uma categoria (exemplo: escola pública + étnico-racial + renda familiar).

Observa-se, em primeiro lugar, um significativo crescimento dos estudantes que concluíram o Ensino Médio em escolas públicas. O aumento deve-se ao fato de a Lei de Cotas ter estabelecido a escola pública como uma condicionalidade, ou seja, o acesso às cotas é exclusivo aos estudantes que concluíram o Ensino Médio em instituições públicas. Em 2012, dos 12,7% (36.578) dos ingressantes por reserva de vagas, 78,8% eram oriundos de escolas públicas e 39% ingressaram pela reserva étnico-racial. Em 2019, esses percentuais estavam muito superiores. Dos 39,6% (112.425) dos estudantes que ingressaram por reserva de vagas, 91,7% eram oriundos da escola pública e 52,1% ingressaram pela reserva étnico-racial. A partir de 2013, observa-se que o ingresso dos cotistas pelo recorte “renda familiar” apresentou alteração significativa, passando de 4,7% em 2012, para 40,8% em 2013. Esse percentual manteve-se praticamente estável nos anos seguintes. Em 2019, era de 42,6%. Com relação aos ingressantes pela categoria de cotas PCD, observa-se um significativo aumento a partir de 2017, decorrente da implementação da Lei n. 13.409 (Brasil, 2016).

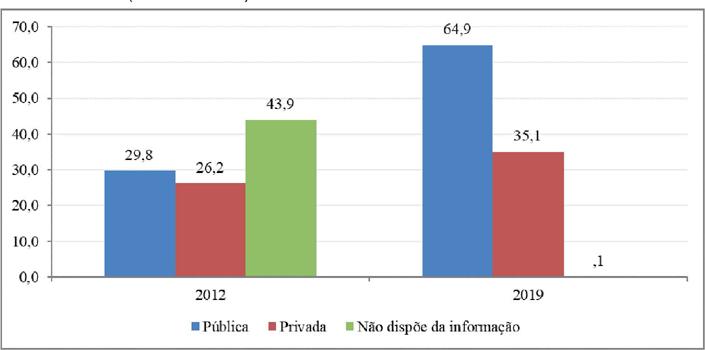

3.5 Os ingressantes oriundos da escola pública

O gráfico a seguir evidencia um significativo crescimento do percentual de estudantes formados em escolas públicas no período, sendo que, em 2019, cerca de 64,9% dos ingressantes haviam se formado em escolas públicas de Ensino Médio. A comparação entre 2012 e 2019 evidencia claramente o processo de implementação da Lei de Cotas, porém cabe destacar uma inconsistência nos dados referentes ao ano de 2012. Naquele ano, um significativo número de estudantes não informaram a natureza jurídica das escolas onde concluíram o Ensino Médio (43,9%). Em 2019, apenas 0,1% dos ingressantes não informou a modalidade de escola frequentada.

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos microdados do Censo da Educação Superior (INEP, 2013a; 2020a).

Gráfico 8 Natureza jurídica das escolas onde os ingressantes concluíram o Ensino Médio (2012 e 2019)

3.6 Os ingressantes segundo a composição étnico-racial

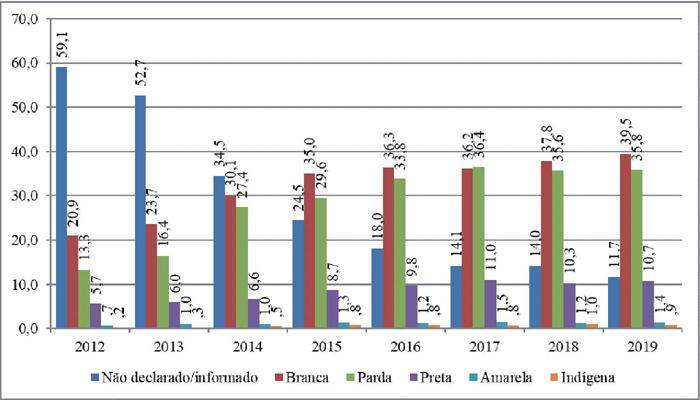

Quanto ao quesito “raça/cor”, observa-se também uma significativa alteração no perfil dos ingressantes no período estudado. De acordo com o Gráfico 9, em 2019, cerca de 39,5% se autodeclararam brancos; 35,8%, pardos; 10,7%, pretos; 1,4%, amarelos; e 0,9%, indígenas. Em 2012, havia 636 ingressantes autodeclarados indígenas; em 2019, esse número saltou para 2.625. A comparação entre 2012 e 2019 fica prejudicada em virtude da inconsistência dos dados referente a 2012, pois cerca de 59,1% dos ingressantes deste ano não informaram a origem étnico-racial.

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos microdados do Censo da Educação Superior (INEP, 2013a, 2014a, 2015a, 2016a, 2017a, 2018a, 2019a, 2020a).

Gráfico 9 Ingressantes nas universidades federais segundo raça/cor (2012 a 2019)

Tendo em vista o tamanho e a diversidade étnico-racial do país, a pesquisa evidenciou significativas variações entre as regiões e as universidades federais. Enquanto nas universidades do Sul e do Sudeste prevalecem estudantes autodeclarados brancos, nas regiões Norte e Nordeste predominam os autodeclarados pardos e pretos. Na região Centro-Oeste, verifica-se um maior equilíbrio na composição étnico-racial dos ingressantes. O perfil dos ingressantes reflete, em linhas gerais, o perfil étnico-racial das regiões onde as universidades estão sediadas. Os dados da pesquisa são similares aos do IBGE (2010). Na região Norte, por exemplo, em 2019, o percentual de ingressantes pretos, pardos e indígenas nas universidades federais era de 80,7%, índice ligeiramente superior ao registrado pelo IBGE na região (75,62%).

No quadro a seguir, apresentamos os dados sobre o perfil racial dos ingressantes de cada uma das universidades federais nos anos de 2012 e 2019. Observamos que, mesmo no ano de 2019, algumas universidades continuam com percentuais altos de estudantes “não declarados” quanto à raça/cor, o que dificulta a análise desse quesito.

Quadro 1 Percentual de ingressantes em cada universidade federal de acordo com o quesito raça/cor (2012 e 2019)

| Região/ Universidade | Ingressantes | Não declarado % | Branca/amarela % | PPIs % | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2012 | 2019 | 2012 | 2019 | 2012 | 2019 | 2012 | 2019 | |

| Região Centro-Oeste | 28.616 | 30.089 | 67,6 | 7,9 | 16,3 | 42,7 | 16,1 | 49,4 |

| UFMT | 5.724 | 5.586 | 5,4 | 0,1 | 40,8 | 39,5 | 53,8 | 60,4 |

| UnB | 8.856 | 9.653 | 85,4 | 13 | 5,4 | 39,3 | 9,3 | 47,7 |

| UFG | 6.444 | 7.225 | 95,5 | 2,2 | 2,7 | 46,3 | 1,8 | 51,5 |

| UFMS | 5.488 | 5.710 | 83,9 | 16,3 | 13,5 | 43,5 | 2,5 | 40,1 |

| UFGD | 2.104 | 1.915 | 34,3 | 1,5 | 43,6 | 52,9 | 22,1 | 45,6 |

| Região Nordeste | 85.473 | 81.570 | 51,2 | 11,4 | 17,2 | 27,6 | 31,5 | 61,0 |

| UFS | 6.843 | 6.109 | 20,4 | 0,0 | 15,4 | 23,4 | 64,2 | 76,6 |

| UFPI | 8.435 | 5.752 | 35,6 | 0,0 | 15,7 | 21,2 | 48,7 | 78,8 |

| UFMA | 4.680 | 5.469 | 82,9 | 2,4 | 1,2 | 25,1 | 15,9 | 72,5 |

| UFRN | 9.882 | 7.729 | 38,5 | 1,8 | 37,6 | 43,6 | 23,9 | 54,5 |

| UFAL | 5.934 | 5.497 | 67,2 | 73,9 | 12,7 | 7,5 | 20,1 | 18,6 |

| UFBA | 8.019 | 7.615 | 99,2 | 17,6 | 0,3 | 18,6 | 0,6 | 63,7 |

| UFPB | 10.293 | 7.788 | 7,2 | 31,6 | 45,2 | 20,4 | 47,6 | 48,0 |

| UFPE | 7.783 | 7.193 | 99,0 | 3,2 | 0,6 | 41,5 | 0,4 | 55,3 |

| UFC | 7.637 | 7.232 | 8,6 | 3,3 | 6,2 | 32,1 | 85,2 | 64,6 |

| UFRPE | 3.494 | 4.283 | 97,2 | 1,5 | 1,3 | 36,0 | 1,5 | 62,5 |

| UFERSA | 2.676 | 2.981 | 92,0 | 7,5 | 4,4 | 36,7 | 3,6 | 55,8 |

| UFCG | 5.348 | 5.141 | 10,8 | 0,9 | 45,0 | 38,9 | 44,2 | 60,2 |

| UNIVASF | 1.563 | 1.631 | 99,6 | 0,1 | 0,1 | 28 | 0,3 | 71,9 |

| UFRB | 2.180 | 2.727 | 99,4 | 5,6 | 0,2 | 14,1 | 0,4 | 80,3 |

| UNILAB | 706 | 1.111 | 72,4 | 3,4 | 7,1 | 8,8 | 20,5 | 87,8 |

| UFOB | * | 1.121 | * | 15,4 | * | 16,6 | * | 68,0 |

| UFCA | * | 998 | * | 1,3 | * | 32,0 | * | 66,7 |

| UFSB | * | 1.193 | * | 0,0 | * | 24,1 | * | 75,9 |

| Região Norte | 28.759 | 31.658 | 46,1 | 1,3 | 15,2 | 17,9 | 38,4 | 80,8 |

| UFAM | 5.125 | 5.344 | 99,3 | 0 | 0,4 | 20,8 | 0,3 | 79,2 |

| UFAC | 2.126 | 2.506 | 87,2 | 2,2 | 6,7 | 19,4 | 6,1 | 78,4 |

| UFPA | 9.595 | 8.643 | 18,0 | 1,8 | 18,6 | 15,5 | 63,4 | 82,7 |

| UFRA | 894 | 2.015 | 12,2 | 0,0 | 23,5 | 15,8 | 64,3 | 84,2 |

| UNIR | 2.053 | 2.750 | 18,9 | 5,3 | 41,0 | 22,2 | 40,0 | 72,5 |

| UFRR | 1.743 | 2.265 | 98,8 | 0,0 | 0,2 | 12,4 | 1,0 | 87,6 |

| UNIFAP | 1.214 | 966 | 98,1 | 1,7 | 0,5 | 24,1 | 1,4 | 74,2 |

| UFT | 3.803 | 3.743 | 23,7 | 0,2 | 27,0 | 20,0 | 49,3 | 79,8 |

| UFOPA | 2.206 | 1.605 | 12,0 | 0,9 | 15,3 | 12,8 | 72,7 | 86,2 |

| UNIFESSPA | * | 1.821 | * | 1,1 | * | 19,2 | * | 79,7 |

| Região Sudeste | 95.821 | 88.882 | 67,6 | 18,8 | 22,1 | 43,6 | 10,2 | 37,5 |

| UFOP | 4.712 | 2.963 | 11,8 | 0,8 | 47,2 | 48,5 | 41 | 50,7 |

| UFSCar | 3.912 | 3.309 | 45,1 | 69,8 | 45 | 21,1 | 10 | 9,1 |

| UFV | 3.601 | 4.014 | 96,1 | 21,3 | 2,7 | 34,3 | 1,2 | 44,4 |

| UFU | 5.500 | 4.998 | 48,1 | 6,0 | 37,0 | 58,0 | 14,9 | 36,0 |

| UFSJ | 4.175 | 2.764 | 99,4 | 6,0 | 0,5 | 50,7 | 0,2 | 43,3 |

| UFF | 14.449 | 14.668 | 63,6 | 25,2 | 27,4 | 43,5 | 9,0 | 31,3 |

| UFES | 5.553 | 5.244 | 99,5 | 3,8 | 0,2 | 44,6 | 0,3 | 51,7 |

| UFRRJ | 5.371 | 5.591 | 99,4 | 59,3 | 0,4 | 10,8 | 0,2 | 29,9 |

| UFMG | 10.858 | 7.790 | 83,6 | 4,8 | 9,5 | 51,1 | 6,9 | 44,2 |

| UFJF | 5.602 | 4.498 | 99,5 | 2,0 | 0,4 | 57,7 | 0,1 | 40,4 |

| UFRJ | 11.272 | 12.062 | 41,1 | 27,2 | 38,6 | 35,0 | 20,3 | 37,8 |

| UNIFESP | 3.402 | 3.239 | 84,5 | 1,1 | 10,8 | 67 | 4,7 | 31,9 |

| UFLA | 3.290 | 2.479 | 40,3 | 13,8 | 40,9 | 48,7 | 18,8 | 37,5 |

| UNIFAL-MG | 2.233 | 1.710 | 4,0 | 1,1 | 86,2 | 65,6 | 9,8 | 33,3 |

| UFVJM | 2.689 | 2.957 | 72,7 | 0,6 | 9,5 | 26,3 | 17,8 | 73,1 |

| UFTM | 1.330 | 1.820 | 95,3 | 0,0 | 4,1 | 62,7 | 0,7 | 37,3 |

| UNIFEI | 1.678 | 1.726 | 11,8 | 3,5 | 70,9 | 60,9 | 17,3 | 35,6 |

| UNIRIO | 3.784 | 4.376 | 84,5 | 28,9 | 11,9 | 41,7 | 3,5 | 29,4 |

| UFABC | 2.410 | 2.674 | 82,9 | 14,8 | 2,4 | 57,3 | 14,7 | 27,9 |

| Região Sul | 50.414 | 51.763 | 59,0 | 8,3 | 35,1 | 69,8 | 5,8 | 22,0 |

| FURG | 2.906 | 2.844 | 99,4 | 3,2 | 0,3 | 74,6 | 0,3 | 22,2 |

| UFPR | 7.224 | 7.117 | 92,5 | 16,8 | 6,3 | 62,6 | 1,1 | 20,7 |

| UFRGS | 6.450 | 6.431 | 87,5 | 14,3 | 10,8 | 65,3 | 1,7 | 20,3 |

| UFSM | 6.151 | 6.081 | 7,2 | 3,4 | 80,9 | 77,2 | 11,9 | 19,4 |

| UFSC | 7.064 | 7.327 | 5,9 | 1,4 | 82,3 | 79 | 11,8 | 19,6 |

| UTFPR | 7.475 | 9.040 | 71,8 | 10,4 | 24,3 | 65,3 | 3,9 | 24,3 |

| UFOPel | 5.639 | 4.606 | 98,7 | 0,2 | 1,1 | 76,1 | 0,2 | 23,8 |

| UFCSPA | 627 | 684 | 91,4 | 69,4 | 8,1 | 25,4 | 0,5 | 5,1 |

| UNIPAMPA | 3.641 | 3.862 | 43,3 | 5,3 | 47,7 | 76,9 | 9,1 | 17,8 |

| UNILA | 758 | 1.483 | 35,6 | 7,4 | 28,4 | 51,4 | 36,0 | 41,2 |

| UFFS | 2.479 | 2.288 | 12,2 | 1,0 | 76,6 | 68,1 | 11,3 | 30,9 |

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos microdados do Censo da Educação Superior (INEP, 2013a; 2020a).

Notas: As variáveis de raça/cor foram agrupadas: “não declarado+não dispõe da informação”; “branca + amarela” e “preta+parda+indigena”; * = IES criada após o ano de 2012; PPI = pretos, pardos e indígenas.

3.7 Os ingressantes com deficiências

De acordo com Feres Júnior et al. (2013), em 2012 apenas quatro IES federais contavam com alguma modalidade de ações afirmativas destinadas às pessoas com deficiência. Em levantamento mais recente, Freitas et al. (2020) constataram um expressivo crescimento no período. Em 2018, o número de IES federais com programas de ações afirmativas para pessoas com deficiência saltou para 57. No período entre 2012 e 2018, o aumento do número de ingressantes com deficiência foi de aproximadamente 10%. De acordo com os autores, o percentual de ingressantes é relativamente baixo em virtude das exigências e condicionalidades estabelecidas pela Lei 13.409/06. Além da deficiência, os ingressantes precisam atender a outros critérios de inclusão, como escola pública, autodeclarado preto, pardo ou indígena e renda per capita de até 1,5 salário mínimo.

O presente estudo evidenciou um crescimento superior a 100% do número de ingressantes que se autodeclararam com deficiência, no período entre 2012 e 2019. Em 2012, eram 1.552 e, em 2019, 3.361, correspondendo, respectivamente, a 0,5% e 1,2% do total dos ingressantes. Em 2012, as deficiências mais comuns apontadas foram a de baixa visão (42,8%) e as físicas (32,2%) e auditivas (13,2%). Em 2019, os ingressantes indicaram as deficiências físicas (42,8%), a baixa visão (24,6%) e as deficiências auditivas (12,0%).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As evidências aportadas pelo estudo permitem compreender o processo de implementação da Lei de Cotas e dimensionar os seus principais desdobramentos no perfil dos ingressantes das universidades públicas. A título de conclusão, consideramos importante chamar atenção para alguns aspectos e compreendê-los a partir do contexto e das transformações que ocorreram na educação superior nos últimos anos.

Cabe destacar, em primeiro lugar, a plena efetivação da Lei de Cotas no âmbito das universidades federais. Uma parte das instituições implementou políticas de reserva de vagas em patamares acima dos exigidos pela lei. Esse conjunto de iniciativas elevou significativamente o percentual de ingressantes por meio do sistema de reserva de vagas, passando de 12,7% em 2012, para 39,6% em 2019. A ampliação das oportunidades de acesso promoveu, por conseguinte, uma mudança no perfil dos ingressantes. Em 2019, 64,9% dos ingressantes haviam concluído o Ensino Médio em escolas públicas e 47,4% se autodeclararam pretos, pardos e indígenas. Os percentuais variam entre as instituições e as regiões, indicando a necessidade de políticas mais amplas nas regiões que apresentam mais concentração de PPIs, especialmente o Nordeste, o Centro-Oeste e o Sudeste. A pesquisa evidenciou também um aumento no percentual de pessoas com deficiência. Em 2019, as PCDs correspondiam a 1,2% do total dos ingressantes (cerca de 3.361 pessoas).

A despeito de as universidades terem implementado os percentuais exigidos, cabe destacar, em segundo lugar, que nem todas as vagas reservadas foram efetivamente preenchidas. De acordo com a pesquisa, a ocupação das vagas em 2019 foi de 39,6%, cerca de 10,4% a menos do preconizado pela Lei de Cotas. Os beneficiados das ações afirmativas não usufruíram integralmente das cotas asseguradas pela lei e pelas políticas internas das universidades federais.

A pesquisa revelou, em terceiro lugar, uma pequena diminuição do número de ingressantes nas universidades federais no período. A despeito de não ser uma redução expressiva (de 289.083 em 2012, para 283.962 em 2019), ela ocorreu num período em que houve um aumento do número de universidades federais (de 59 em 2012, para 63 em 2019). Além disso, a estabilização das matrículas nas universidades federais contrasta com a expressiva expansão das matrículas de educação superior em âmbito nacional, capitaneada especialmente pelas IES privadas. O número de ingressantes no país saltou de 2.747.089 em 2012, para 3.633.320 em 2019 (cerca de 126.604 novos ingressantes ao ano).

Cabe destacar, em quarto lugar, que a estabilização do número de ingressantes nas universidades federais e o não preenchimento das vagas reservadas pela Lei de Cotas decorrem, em certa medida, da expansão da modalidade a distância. Como a maioria dos cotistas são estudantes trabalhadores, parte deles tem optado por cursos mais rápidos e realizados de forma on-line ou semipresencial. Diferentemente do setor privado, as universidades federais não têm investido na modalidade EaD. No período entre 2012 e 2019, houve uma redução do número de ingressantes em cursos EaD, de 30.257 (10,5%) para 13.066 (4,6%). A atuação das universidades federais na EaD contrasta com as tendências nacionais. O Censo da Educação Superior de 2020 mostra que, nos últimos dez anos (2010-2020), as matrículas de graduação presenciais diminuíram 13,9%, e as da modalidade EaD aumentaram 428,2%. Em 2020 – pela primeira vez na história da educação superior brasileira –, as matrículas de ingressantes em EaD foram superiores às presenciais (53,4% em EaD e 46,6% presenciais) (INEP, 2022; Pela [...], 2022). Em 2018, o setor privado respondia por cerca de 92% das matrículas de EaD no país (INEP, 2018b; Trevisol; Toledo, 2021).

Os resultados deste estudo, somados aos produzidos por outras pesquisas, oferecem elementos suficientes para afirmar que a Lei de Cotas institucionalizou políticas de democratização do acesso e de inclusão de grupos sociais historicamente excluídos. O acesso à educação superior desencadeia mudanças nas trajetórias individuais e profissionais dos indivíduos, atuando como um fator decisivo para o exercício da cidadania e para a inserção no mundo do trabalho. O acesso à educação superior é particularmente importante para os jovens oriundos das famílias mais pobres, que precisam superar as barreiras decorrentes das desigualdades de renda, raça/cor, gênero, orientação sexual etc. Tendo em vista as desigualdades estruturais da sociedade brasileira – agravadas pela pandemia –, é prematuro propor a descontinuidade e/ou a redução do escopo das ações afirmativas estabelecidas pela Lei de Cotas.

Com base na pesquisa desenvolvida, julgamos importante finalizar o presente artigo com a apresentação de algumas proposições que visam tornar a Lei de Cotas mais adequada, efetiva e justa. A partir do estudo desenvolvido por Giolo et al. (2022), apresentamos, a seguir, cinco propostas de aprimoramentos:

i. Instituir cotas individualizadas para pardos, pretos e indígenas, similar ao que vem sendo praticado em relação às pessoas com deficiência. A subdivisão das cotas permite que os integrantes de cada grupo concorram apenas entre si.

ii. Estabelecer um critério mais objetivo para as instituições definirem o percentual para a reserva de vagas aos egressos da escola pública. Os percentuais podem/devem ser definidos por curso e turno, considerando-se a média de inscritos dessa rede escolar nos processos seletivos do ano anterior.

iii. Dotar as instituições de estrutura para o devido acompanhamento das pessoas com deficiência. A Lei de Cotas trouxe para as IES estudantes que demandam acompanhamento especializado.

iv. Vincular recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) à Lei de Cotas, especialmente aos estudantes hipossuficientes.

v. Estabelecer critérios mais restritos de acesso às cotas aos estudantes que concluíram o Ensino Médio nos colégios militares, nos institutos federais de ciência e tecnologia e nas escolas de aplicação das universidades públicas. Tendo em vista a qualidade da formação dessas instituições públicas, asseguar as cotas apenas para os estudantes que cursaram o Ensino Médio na condição de cotistas.