1 Introdução

Este trabalho faz parte da pesquisa de mestrado em ensino de ciências e matemática, na qual buscamos mapear os encontros e acontecimentos na criação de jogos digitais, no período de 2017 a 2022, direcionado, especificamente, à formação de professores de matemática na Universidade Federal do Norte do Tocantins. Alves e Silva (2022) apontam a necessidade de pesquisas voltadas para tais produções, considerando a escassez de estudos sobre a formação de professores de matemática relacionada à criação de jogos digitais .

Entendemos a criação a partir da filosofia da diferença de Gilles Deleuze (2003), em que a criação não é concebida no sentido de solução de problemas, mas sim a partir do que é chamado de filosofia da diferença. Ela é compreendida como a produção da diferença, derivada de um encontro-tensão e não de uma degeneração perante um esquema hierárquico-emergente. Trata-se de uma produção, e não de uma representação ou analogia. Em outras palavras, cada encontro cria tensões específicas entre fluxos organizados e caóticos, resultando em uma expressão singular (Cavalcante, 2020).

Sob essa perspectiva, Kastrup (2001) sustenta que a produção está intrinsecamente vinculada à invenção. Portanto, este estudo se baseia nas concepções de aprendizagem inventiva (Kastrup, 2001) e na filosofia da diferença de Deleuze (2003), buscando um direcionamento para a pergunta de pesquisa: Quais são os encontros, acontecimentos e percepções relacionados à produção de jogos digitais em um curso de Licenciatura em matemática, no norte do Tocantins, que promovem uma Aprendizagem Inventiva, considerando as relações de forças, as linhas de fuga e os agenciamentos deleuzianos?

Para responder a essa indagação, se estabeleceu o seguinte objetivo geral: Cartografa dos encontros, acontecimentos e percepções da produção de jogos digitais, em um curso de Licenciatura em matemática, na universidade federal do norte do Tocantins, que provocam uma Aprendizagem Inventiva.

Assim devemos explicitar que esses acontecimentos são pistas para o mapeamento das linhas de força que que devemos cartografar, como propõem Passos, Kastrup e Escóssia (2015). Essas linhas de força são únicas e devem ser apreendidas em sua singularidade, mas podem indicar possíveis caminhos para a aprendizagem nas configurações da inventividade, pois, para Kastrup (2001, p. 17), “a aprendizagem é, sobretudo, invenção de problemas, é experiência de problematização”.

Esse mapeamento, em uma investigação, depara-se com condições que Kastrup (2008, p. 487-488) aponta, ao afirmar que: “Propondo-se ao acompanhamento de um processo, o movimento do território cartografado faz parte da proposta da pesquisa cartográfica. A habitação do território investigado é condição para detectar as forças moventes que acionam este movimento, pedindo passagem e expansão”. Desse ponto de vista, não basta cartografar um território como um estrangeiro; o pesquisador precisa habitar o território de pesquisa. Nesse sentido, esse habitar, em nossa investigação, ocorre antes, durante e após o processo de pesquisa.

Nesse caso, gostaríamos de deixar explícito que o território da pesquisa (ou o objeto de pesquisa) são os acontecimentos e percepções relacionados à produção de jogos digitais, especificamente, em um curso de licenciatura em matemática no norte do Tocantins, que foram capazes de provocar uma aprendizagem inventiva, no período de 2017 a 2022. O estudo busca compreender as relações de forças, as linhas de fuga e os agenciamentos deleuzianos presentes nesses acontecimentos e percepções, com o objetivo de cartografar esses elementos.

Com esse direcionamento, a pesquisa ocorreu com doze estudantes do curso de licenciatura em Matemática de uma universidade pública localizada no norte do Tocantins, que produziram jogos digitais durante sua formação acadêmica, no período de 2017 a 2022. Ao longo das entrevistas, os participantes compartilharam suas experiências no processo de criação de jogos, bem como os desafios enfrentados, os aprendizados obtidos e as perspectivas para o futuro. Essas interações constituem momentos de produção que foram cartografados.

Portanto, é importante ressaltar que este artigo representa uma parte específica da pesquisa mencionada anteriormente, a qual foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Tocantins em 27 jan. de 2022 e aprovado em 20 abr. 2022, sob parece n. 5.360.649. Em termos de estrutura, o artigo inclui uma seção introdutória, uma revisão teórica sobre aprendizagem inventiva, detalhes metodológicos, análise dos resultados, conclusões e referências bibliográficas.

2 Referencial teórico

Procurando cartografar os processos de criação, Cavalcante (2020) apresenta um possível percurso a partir das obras de Gilles Deleuze e Félix Guattari. Primeiramente, destaca-se que “a criação, nesse sentido, é sempre geográfica e agenciada em consonância com uma problemática regional” (Cavalcante, 2020, p. 84). Assim, esse percurso parte dos conceitos de agenciamentos e máquinas abstratas, surgindo, em seguida, o conceito de territórios e agenciamentos maquínicos.

O termo agenciamento maquínico é originário da filosofia de Gilles Deleuze e Félix Guattari, apresentado em sua obra Mil Platôs. Nesse contexto, agenciamento é uma tradução do termo francês agencement, que pode ser entendido como arranjo ou montagem. Um agenciamento maquínico, segundo Deleuze e Guattari (1997), refere-se à maneira como diferentes componentes se combinam ou interagem para formar uma máquina, no sentido filosófico - não necessariamente uma máquina física ou mecânica, mas um sistema ou estrutura de relações, que pode ser social, psicológico, ideológico etc.

Esses agenciamentos são dinâmicos e, constantemente, mudam à medida que os componentes interagem e se rearranjam. Os agenciamentos maquínicos, então, não são apenas coleções de elementos, mas sistemas complexos em que as partes interagem de formas que produzem novas capacidades ou expressões. Cada elemento de um agenciamento maquínico, tanto afeta quanto é afetado pelas relações que mantêm com os demais, numa rede de influências mútuas e de produção constante de novas configurações. A ideia de agenciamento maquínico é usada para analisar uma ampla gama de fenômenos, desde o funcionamento da mente até o desenvolvimento de sociedades e culturas, passando pela produção de arte, literatura, ciência e tecnologia (Cavalcante, 2020).

Para compreender o conceito de agenciamento, é fundamental perceber a relação intrínseca entre ele e o território. Como aponta Cavalcante (2020, p. 87), “o território é onde o agenciamento opera”. Essa operação se dá a partir das normas que regem os territórios, que são construídos por meio da colagem de diferentes meios que estabelecem um ethos, ou seja, posturas, modos de agir e interagir, de se misturar com outros meios roubados. Dessa forma, o território é o espaço onde os agenciamentos se manifestam e se desenvolvem, possibilitando a emergência de novas formas de pensar e agir, bem como a criação de novos mundos possíveis. Para Kastrup (2008, p. 474), “o mal-estar de um território existencial pode estar ligado a forças presas, cujo movimento está sendo obstaculizado, ou também a forças soltas, que pedem novos agenciamentos para ganharem ressonância e configurarem um território mais consistente”. Então, um território pode ter ressonância com distintos territórios.

Além disso, os territórios se constituem a partir de uma colagem de diversos territórios. De acordo com Cavalcante (2020, p. 87), o “território é uma estratificação que se manifesta em duas valências independentes no agenciamento: a forma de expressão (regime de signos; enunciação coletiva) e a forma de conteúdo (maquínico de desejo). ” Por sua vez, o autor destaca que essas duas formas de valência possuem diferentes relações com o território. Enquanto a forma de conteúdo e expressão privilegia a relação com a repetição e o ritornelo territorial, a segunda valência se volta para a diferença, referente aos processos de desterritorialização e reterritorialização, que dinamizam o território (Cavalcante, 2020, p. 91).

Enquanto a primeira está relacionada à estabilidade do território, a segunda se relaciona com a diferença e com a saída para um novo território, que ocorre por meio de encontros tensionais, que criam o caos, permitindo a criação de linhas de fuga (Cavalcante, 2020). Segundo Cavalcante (2020), a diferença é uma das causas e efeitos de encontros caóticos no território:

A diferença deriva da relação da repetição do território em seu encontro com o caos. Tal relação pode ser compreendida por meio da relação cartográfica entre as linhas: molar, molecular e de fuga. São, por assim dizer, o mapa do agenciamento: a cartografia das multiplicidades. (p. 91).

Para entender a dinâmica da criação, é importante mapear as linhas presentes no agenciamento, como destaca Cavalcante (2020). A primeira delas é a linha molar, responsável por conservar o território. Essa linha favorece a repetição e estabiliza o território, seguindo uma lógica binária. Já a linha de fuga é nômade e tem como característica a saída do território, criando uma valência para este: a desterritorialização.

Esses processos de desterritorialização ocorrem a partir de encontros que trazem o caos para o território, liberando as linhas de fuga, como destaca Cavalcante (2020). Esses encontros são aqueles que ocorrem por meio de contatos com diferentes materiais, e são pautados na diferença, sendo, a partir desses encontros caóticos, que ocorre a criação e a saída do território.

Em relação às diferenças, entre as linhas molares e de fuga, em relação à desterritorialização, é dito que a linha molar está relacionada à estabilidade do território e favorece a repetição, enquanto a linha de fuga está relacionada à diferença e à saída para um novo território, ocorrendo por meio de encontros tensionais, que criam o caos, permitindo a criação de linhas de fuga (Cavalcante, 2020).

Cavalcante (2020) destaca que o privilégio da molaridade pode trazer uma desterritorialização negativa, que bloqueia a linha de fuga e conserva maiores níveis de repetição, enquanto a desterritorialização absoluta privilegia a ação da linha de fuga, instaurando novas conjunções e linguagens dentro do território. É importante ressaltar que cada linha possui particularidades, e seu ecossistema pode possibilitar o processo de invenção. A repetição é fundamental para criar uma estabilidade e uma base para a diferenciação, e não se pode pensar em uma sem a outra.

Nesse sentido, a compreensão de aprendizagem inventiva perpassa pelo entendimento de alguns conceitos, os quais são entendidos a partir dos escritos de Kastrup (2001, 2005, 2007). Logo, é possível desenvolver relações e aprofundar o entendimento dos referidos conceitos.

Em sua abordagem, Kastrup (2001), fundamentada na filosofia de Deleuze (2003), compreende a aprendizagem como sendo desenvolvida no plano da diferença, o que possibilita a invenção de si e do mundo. Nessa perspectiva, a aprendizagem é vista como resultado de problematizações e não de uma relação entre sujeitos e objetos, indo contra o modelo de recognição, que busca convergência entre faculdades, formas e relações comuns, e não abre caminho para o novo. Esse modelo não produz problemas, apenas soluções, gerando uma permanência territorial. Por outro lado, Kastrup (2001) propõe uma política de cognição inventiva baseada na problematização. Destaca que a aprendizagem não se encerra na solução de problemas, mas é um processo contínuo de problematização, divergência e invenção, que leva à produção de subjetividade.

Dessa forma, a aprendizagem emerge como um processo de produção de subjetividade e invenção de si. Para Barreiro, Carvalho e Furlan (2018, p. 526), “aprender é levar em consideração uma matéria ou um objeto como se estes apresentassem signos a serem assimilados por sensações, sem que haja uma vinculação restrita com a inteligência e a busca de uma verdade”. Aprender não é apenas buscar a verdade; são efeitos que têm impacto tanto no mundo quanto no sujeito.

Ao nos referirmos ao conceito de subjetividade, é importante destacar que ele não é entendido como algo particular ou individual, mas sim como efeitos de relações sociais. Além disso, é preciso notar que o conceito de subjetividade se refere tanto ao processo de produção quanto às formas que resultam desse processo, ou seja, aos seus produtos. Esses dois planos são distintos, mas, ao mesmo tempo, indissociáveis: o plano dos processos e das forças moventes e o plano das formas que dele emergem. É importante destacar que essas duas inflexões do conceito de subjetividade também marcam a noção de invenção, que caracteriza tanto o processo de inventar quanto o invento que dele resulta (Kastrup, 2007).

Portanto, compreende-se que a subjetividade não se resume ao processo de produção, mas também aos resultados que surgem a partir dele, influenciando tanto a invenção quanto a aprendizagem inventiva. Nesse processo de subjetivação e invenção de problemas e mundos, a aprendizagem é derivada. Perspectivada pela invenção,

a aprendizagem surge como processo de invenção de problemas. Aprender é, então, em seu sentido primordial, ser capaz de problematizar a partir do contato com uma matéria fluida, portadora de diferença e que não se confunde com o mundo dos objetos e das formas. (Kastrup, 2005, p. 277)

Deleuze (2003) aponta que a aprendizagem diz respeito, essencialmente, aos signos, os quais são objeto de um aprendizado temporal, não de um saber abstrato. Nesse sentido, a aprendizagem pela diferença implica em um contato com diferentes signos, os quais produzem diferentes interpretações, e, por sua vez, dão origem à criação de conceitos.

As experiências problematizadoras podem produzir afetos, assim como os afetos podem produzir experiências problematizadoras. Para Barreiro, Carvalho e Furlan (2018, p. 30), “os afetos não são sentimentos ou afecções, mas sim devires não humanos”. Os afetos são considerados não humanos por não terem uma materialização. Em consonância com esse pensamento, Passos, Kastrup e Escóssia (2015) afirmam que os afetos são potências, movimentos que nos deslocam para além do que já somos, abrindo novos horizontes de possibilidades. Nesse sentido, os afetos são forças que nos colocam em movimento, que nos impulsionam para além do que somos e nos possibilitam criar possibilidades.

No entanto, a invenção do problema não deve ser vista como um fim em si mesmo, pois o aprendizado não tem um ponto final, não segue uma linha reta e não tem uma meta definida. Ele é construído ao longo do caminho, no contato com a diversidade de signos e objetos, e se manifesta na saída do território, no desconforto, nas divergências, na não-binareidade, no movimento e no caos. Kastrup (2001) argumenta que não é possível delinear completamente um caminho para a invenção, pois isso diminuiria sua essência criativa. Em vez disso, devemos seguir pistas que possam nos levar a provocar novas produções de subjetividades.

3 Caminhos metodológicos

Pela natureza desta pesquisa, ela é qualitativa. Yin (2016) aponta para as possibilidades de trabalho com esse tipo de pesquisa. Ele ressalta que

a pesquisa qualitativa continua sendo um campo multifacetado de investigação, marcado por diferentes orientações e metodologias. Distinções importantes se iniciam ao assumirmos uma realidade singular ou múltiplas realidades, a singularidade ou potencial generalizabilidade dos eventos humanos e a necessidade de seguir uma variante metodológica de pesquisa qualitativa ou não (Yin, 2016, p. 27).

A abordagem qualitativa é focada nas particularidades das interações humanas, analisando variáveis de forma mais subjetiva. Passos, Kastrup e Escóssia (2015) argumentam que a pesquisa qualitativa requer procedimentos mais abertos e inventivos, para explorar a complexidade dos fenômenos sociais, permitindo ao pesquisador trabalhar com uma ampla gama de dados não quantificáveis, tais como narrativas, sentimentos e percepções, o que possibilita uma compreensão dos fenômenos estudados. Yin (2016), por sua vez, destaca que a investigação qualitativa permite ao pesquisador trabalhar com um grupo específico, considerando suas particularidades. Aponta, ainda, que a abordagem qualitativa se apresenta como um método valioso para a pesquisa em áreas como a educação, saúde e ciências sociais, que requerem uma compreensão contextualizada dos fenômenos estudados.

Os meandros desta pesquisa, que busca mapear a produção de subjetividade na criação de jogos para o ensino de matemática pelos estudantes do curso de licenciatura, tomam o caráter cartografo. Segundo Passos, Kastrup e Escóssia (2015, p. 142),

tal aposta metodológica da cartografia nos coloca lado a lado com a tradição das pesquisas qualitativas e daquelas que investem nas práticas de inclusão e de participação efetiva daqueles que, tradicionalmente, estariam apenas na posição de objeto/participante. Nesse sentido, a pesquisa pressupõe implicação.

Partindo desse pressuposto, a pesquisa cartográfica é utilizada como um método de pesquisa intervenção.

De acordo com Kastrup (2008), a pesquisa cartográfica é sempre uma pesquisa de intervenção, e o cartógrafo funciona como um interventor, ou seja, pode mediar e interferir no processo em questão, em conjunto com os participantes. Para ela, “no caso da cartografia, a atividade de mapear um campo de forças pode ser motivada pelo desejo de modificar um estado de coisas e até mesmo interferir no processo, o que pode alterar os contornos do mapa” (Kastrup, 2008, p. 474). Desse modo, a cartografia se configura como uma forma de mapear as relações territoriais.

A cartografia visa produzir e identificar relações estabelecidas no território, buscando investigar os signos e as forças que os permeiam. Kastrup (2008) destaca que o mapeamento da cartografia é rizomático, composto por múltiplas linhas de forças. Segundo a autora, “fazer um mapa é então captar linhas, movimentos, um plano de forças. Neste sentido, o mapa é distinto do decalque, que representa uma forma já constituída” (Kastrup, 2008, p. 469). Enquanto o decalque é visto como uma representação pronta e acabada das relações, o mapa são formas em criação.

3.1 Os instrumentos para produção dos dados

Nesta pesquisa, os dados foram constituídos em conjunto com os alunos do curso de licenciatura em matemática, que produziram jogos durante sua formação. A constituição dos dados em uma abordagem cartográfica, segundo Passos, Kastrup e Escóssia (2015), ocorre durante todas as etapas da pesquisa, não se limitando a um momento específico do cronograma. Os dados podem ser constituídos a partir de

textos teóricos, conversas, testemunhos, entrevistas, documentos diversos e todo o tipo de material que possa ajudar no mapeamento das semióticas daquele campo, pode ser utilizado no trabalho da pesquisa. Tudo isso se soma ao que é imprescindível: uma prática da observação fina, paciente e minuciosa. Fragmentos de cenas, impressões, pequenas percepções e sensações vão sendo acumuladas, no início de maneira mais ou menos aleatória. A cartografia não trabalha apenas com os signos lingüísticos, nem concede privilégio a eles”. (Kastrup, 2008, p. 473).

Destaca-se que existem diferentes técnicas de constituição de dados no processo cartográfico. Na pesquisa, foram utilizados três instrumentos: produção de documentos, questionários e entrevistas semiestruturadas.

Outro ponto importante a ser destacado são as interações dos pesquisadores com os entrevistados, ao longo de sua formação, que proporcionaram um contexto mais rico para a construção e análise dos dados.

3.2 Produção de documentos

A pesquisa documental assume diferentes formas, referindo-se àquela realizada a partir de documentos contemporâneos ou retrospectivos que são considerados cientificamente autênticos, ou seja, sem indícios de fraude Pádua (2004). Segundo Yin (2016), tais documentos desempenham um papel fundamental na pesquisa, podendo ser fontes primárias ou secundárias. No presente estudo, destacamos que os documentos analisados foram decorrentes das produções durante a graduação, especificamente, relacionados aos jogos digitais, e foram armazenados nas respectivas plataformas de cada jogo. Portanto, tornou-se possível o acesso às informações necessárias para a pesquisa.

3.3 Questionário

O objetivo do questionário não é coletar dados a serem posteriormente analisados. Sua principal função é servir como uma ferramenta para a seleção dos participantes desta pesquisa. Conforme Lakatos e Marconi (2003) explicam, um questionário consiste em uma lista de perguntas utilizadas ao longo de um estudo. No entanto, neste contexto específico, o questionário desempenha um papel específico como uma ferramenta de triagem dos participantes qualificados para a pesquisa.

3.4 Entrevistas

As entrevistas, no formato qualitativo, sejam predominantes em pesquisas sociais, não há um único modo de realizá-las. Yin (2016) destaca que

a relação entre o pesquisador e o participante não segue um roteiro rígido. Não há um questionário contendo a lista completa das perguntas a serem propostas a um participante. O pesquisador terá uma concepção mental das perguntas do estudo, mas as perguntas especificamente verbalizadas, propostas a qualquer participante, vão diferir de acordo com o contexto e o ambiente da entrevista. (p. 130).

Dentre os diversos modos de conduzir entrevistas podem ser adotados, permitindo enfocar diferentes objetivos analíticos. Nesse sentido, é fundamental considerar a abordagem do que Passos, Kastrup e Escóssia (2015) denominam de atenção do cartógrafo, a qual se caracteriza por um olhar atento e sensível no processo de cartografia. Conforme afirmam os autores, “a atenção do cartógrafo é, em princípio, aberta e sem foco, e a concentração se explica por uma sintonia fina com o problema” (Passos, Kastrup e Escóssia, 2015 p. 40).

As entrevistas foram realizadas na plataforma Meet, tendo em vista que sete dos entrevistados não estavam próximos às universidades. Cada entrevista teve duração de oito a 45 minutos, variando de acordo com o desenvolvimento das falas dos participantes.

Assim, para o desenvolvimento da análise a seguir, faz-se necessário apresentar outros aspectos técnicos sobre os participantes e os critérios que os levaram a fazer parte desta pesquisa.

3.5 Critérios de seleção dos participantes

Além das disciplinas teóricas, os estágios e programas como a Residência Pedagógica e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) desempenham um papel importante ao proporcionar experiências práticas. Para garantir a privacidade dos participantes, suas identidades foram protegidas por meio de códigos, variando de A1 a A12.

Os participantes foram selecionados por meio de questionários aplicados a 103 discentes do curso de licenciatura em matemática, na Universidade Federal do Tocantins, no primeiro semestre de 2022. Devido ao retorno das aulas presenciais, não foi possível aplicar questionários com todos os discentes matriculados no curso. Os critérios de inclusão estão descritos no Quadro 1.

Quadro 1: Critérios de inclusão e exclusão

| Critério de exclusão: | Não ser discente do curso de licenciatura em matemática. Não ter trabalhado com jogos durante a formação acadêmica. |

| Critério de inclusão | Ser discente do curso de licenciatura em matemática. Ter criados jogos durante o curso de Licenciatura em Matemática |

Fonte: Elaboração própria

O questionário foi administrado em dois momentos distintos, abrangendo tanto o período da manhã quanto o período noturno. Dos 103 alunos que responderam aos questionários, apenas 28 deles atenderam aos critérios de inclusão estabelecidos para a pesquisa. Entre esses 103 alunos, apenas 2 não estavam matriculados no curso de Licenciatura em matemática. Além disso, constatou-se que 71 dos alunos que responderam ao questionário nunca haviam construído ou trabalhado com qualquer tipo de jogo durante sua formação acadêmica.

Dos 28 acadêmicos selecionados para a entrevista, vinte aceitaram o convite. No entanto, somente 12 compareceram nos dias marcados, alegando indisponibilidade ou desistência. Entre os 12 entrevistados, 11 produziram jogos digitais, enquanto um trabalhou exclusivamente com jogos não digitais.

3.6 Procedimento de análise

A análise na cartografia não busca uma separação entre a realidade e o objeto de pesquisa. Pelo contrário, ela se dá por meio de um contato direto entre todos os participantes da pesquisa. Passos, Kastrup e Escóssia (2015) destaca que

o campo de análise se distingue, mas não se separa do campo de intervenção, sendo o sistema de referência teórico que se torna operatório em uma pesquisa-ação e, consequentemente, sempre encarnado em uma situação social concreta. A análise aqui é realizada sem distanciamento, pois está imersa na experiência coletiva em que tudo e todos estão envolvidos. Essa constatação força o institucionalismo a questionar os ideais de objetividade, neutralidade e imparcialidade do conhecimento. Todo conhecimento é produzido em um campo de implicações cruzadas, estando necessariamente determinado neste jogo de forças: valores, interesses, expectativas, compromissos, desejos, crenças etc. (p. 19).

Assim, a análise não é uma categoria separada na cartografia, mas sim um processo de mapeamento das realidades pesquisadas, é fundamental compreender como isso acontece. Passos, Kastrup e Escóssia (2015) apontam que a cartografia não segue um caminho pré-estabelecido, mas é possível encontrar pistas que possam ajudar na problematização dos temas abordados.

Kastrup (2008, p. 5) aponta que "a cartografia não se apresenta como um método de pesquisa já desenvolvido, mas existem algumas indicações ou pistas que devemos seguir quando desejamos praticá-lo". Logo, a cartografia pode ser estabelecida ao longo da pesquisa, podendo ser construída a partir das percepções do pesquisador sobre o território sem se limitar a uma visão totalizante do estudo. Como destaca Kastrup (2001), a cartografia é sempre feita às margens de um território.

Em tangência com esses estudos, Barros e Barros (2013) destacam que se pode afirmar que a análise pode começar com um objeto que possui contornos definidos, mas que, à medida que a análise progride, passa a ser compreendido como um conjunto de múltiplas relações que o fazem emergir como tal. Durante esse processo, são considerados muitos outros aspectos que, inicialmente, podem parecer externos ao objeto. O procedimento analítico possibilita a identificação das condições que permitem a emergência do objeto, permitindo que a pesquisa abarque a heterogeneidade e a heterogênese.

No entanto, é importante ressaltar que a análise não se limita apenas a um objeto ou dispositivo em uma cartografia da multiplicidade. Antes mesmo de se iniciar a cartografia, há a necessidade de considerar elementos que acompanham os processos em questão. Durante o processo de pesquisa, surgem pistas cartográficas que são importantes para a compreensão do objeto em sua complexidade.

3.7 Pistas cartográficas

Nossa principal pista é o acontecimento, pois entendemos que as relações pesquisadas são originadas por acontecimentos que podem abalar o modelo da política de reconhecimento. Kastrup (2008) destaca que os acontecimentos inesperados podem nos afetar de diversas maneiras. O acontecimento é o que nos levará a identificar linhas e forças nos territórios cartografados.

Assim, os acontecimentos estão relacionados aos territórios, ou seja, são os acontecimentos nos diferentes territórios que analisamos. Essa análise mapeia os acontecimentos do território, levando a compreender como esses acontecimentos se relacionam para a saída ou permanência do território. Ao compreender esse processo, percebemos que as relações se configuram nas relações de aprendizagem inventiva, estabelecendo-se as seguintes configurações.

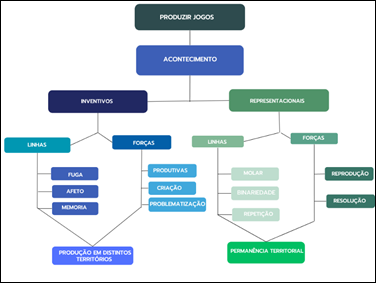

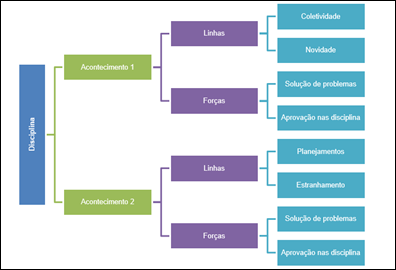

Portanto, nossas categorias de análise são os territórios e as pistas são os acontecimentos. Na aprendizagem inventiva, o acontecimento pode nos levar a dois caminhos distintos, como apresentado no decalque que a Figura 1 representa.

É importante ressaltar que as conexões identificadas durante o processo de cartografia não são fixas ou rígidas, mas sim relações que podem ser modificadas ao longo da análise. As linhas e forças que se manifestam nos territórios cartografados podem assumir diferentes formas e maneiras. Dessa forma, é preciso ter em mente que o esquema apresentado na Figura 5 foi resultado do contato com os textos e as falas dos participantes da pesquisa, e que pode sofrer alterações durante o processo de análise, uma vez que, como aponta Kastrup (2008), a análise cartográfica é um processo dinâmico.

A análise é composta pelos elementos extraídos das falas dos entrevistados, visando mapear as relações construídas na criação de jogos e a produção da subjetividade do professor em formação, no que tange ao desenvolvimento da invenção de si.

Portanto, foi necessário utilizar estudos da atenção de Kastrup (2001, 2005) para mapear e encontrar as pistas emergentes. Tendo em mente que cartógrafo utiliza diferentes tipos de atenção, nesta pesquisa, utiliza-se, primeiramente, da atenção aberta, sem foco específico, para a produção e conhecimento territorial durante as entrevistas. Em seguida, utiliza-se da atenção de rastreio para acompanhar e conhecer as possíveis mudanças territoriais. Também se utiliza da atenção do toque, que garante o rigor nas pesquisas sem esquecer que pode haver imprevisto durante o processo. Por fim, temos a quarta variável da atenção, que é o reconhecimento atento, como apontado por Kastrup, Passos e Escóssia (2009). Portanto, os territórios são as categorias a serem analisadas e as nossas pistas são elementos ferramentais de análise desses territórios. Durante a análise, os acontecimentos tomam diferentes formas, seguindo o seguinte esquema:

Acontecimento 1 - Encontro: Nesta etapa, procuramos traçar um mapa das primeiras interações do participante com o jogo, explorando os territórios cartográficos. Analisamos as percepções dos estudantes em relação à criação de jogos digitais dentro desse contexto, levando em consideração as dinâmicas de poder, as possíveis saídas (linhas de fuga) e os elementos que se assemelham aos conceitos de Deleuze. Identificando os signos, trajetórias e influências que os motivam a criar dentro desse território.

Acontecimento 2 - Produção: Nesta etapa, busca-se mapear os processos de produção do participante, compreendendo como pensaram e produziram o jogo. Isso envolve identificar as linhas de aprendizagem inventiva e representacional destacadas por Dias (2009), além de identificar os movimentos de entrada, saída e permanência no território.

4 O território das disciplinas: um rizoma dos encontros dos participantes no território

O processo de produção provoca encontros nos quais são adquiridos conhecimentos técnicos e metodológicos para a produção e subjetividade. Nesse sentido os primeiros encontros cartografados referem-se às disciplinas, que são ambientes onde ocorre o encontro dos discentes com a produção de jogos. Assim, ao questionar em quais ambientes foi seu primeiro encontro com a produção de jogos A8 e A6, os participantes ressaltaram que a disciplina de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) proporcionou seu primeiro encontro com a produção de jogos.

A6 - Foi em uma disciplina de TICs e tivemos que construir um jogo no Scratch, algo assim.

A8 - [...] TIC Era no segundo período [...] eu lembro que levamos para a escola para pensar na escola, era na plataforma Scratch. Os computadores eram poucos, mas acho que tínhamos que fazer uns cálculos, [...] não sei se era para os alunos, se tinham que calcular alguma coisa no jogo.

Os participantes buscaram resgatar lembranças de seus primeiros encontros com os jogos digitais e apontaram TICs como sendo uma das disciplinas responsáveis por isso. Vale ressaltar que as TICs disciplinas faz parte da grade de disciplinas obrigatórias dentro do curso de licenciatura em matemática. Conforme descrito no Projeto curricular do curso de licenciatura em Matemática na UFNT, as disciplinas de TICs têm, em sua ementa,

O uso de diferenciados recursos computacionais no contexto escolar e seu papel na produção do conhecimento. Investigação de: Ambientes da Web 2.0, produção de Jogos Digitais, editores de textos matemáticos e softwares gratuitos para o ensino e aprendizagem da Matemática. (UFT, 2018, p. 52).

Dessa forma, o curso tem como objetivo capacitar os futuros professores no uso de uma variedade de ferramentas tecnológicas digitais, visando a sua aplicação em sala de aula. Já o A5 aponta que houve também a construção em outra disciplina:

A5 - [...] na disciplina de Educação Ambiental aprendemos a mexer no Netlogo e na prova da disciplina, cada grupo teve seu próprio tema para o jogo. Meu tema foi sobre queimadas no Tocantins.

Assim surge uma nova disciplina no cenário de produção de jogos, que é a disciplina de Educação Ambiental. No entanto, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de licenciatura em matemática, na Universidade Federal do Norte do Tocantins, essa disciplina aborda

conceito e historicidade da Educação Ambiental. Educação Ambiental: transversalidade e interdisciplinaridade na Educação Básica. Conferências mundiais sobre meio ambiente, conservação e sustentabilidade. Legislações e políticas ambientais no Brasil. Projetos de Educação Ambiental. (UFT, 2018, p. 66).

Ao cartografarmos essas informações, percebemos que a produção, na disciplina de Educação Ambiental, ocorreu posteriormente à produção na disciplina de TICs. Isso indica uma possível formação afetiva, em que o aluno reproduz o modelo de construção em outra disciplina. O aluno destaca que, na última construção, houve uma maior autonomia em relação à sua produção. Dentro dessa disciplina, a criação de quiz foi sugerida pelo professor, que a incentivou como uma alternativa dentro das tendências propostas.

A2 - Durante a minha formação no curso de licenciatura, eu fiz a disciplina de TIC [...] nessa disciplina, a gente desenvolveu um jogo, se não me engano, era algo relacionado à trigonometria. Mas também, no meu trabalho de TCC, eu tive que fazer um jogo, na verdade, um jogo quis [...] A gente pode chamar assim, no Kahoot. Que a gente levou para a semana acadêmica de matemática, no caso.

A2 também relata que seu trabalho de conclusão de curso foi relacionado a jogos, tendo o primeiro encontro com jogos na disciplina de TICs, evidenciando uma relação afetiva com vetores positivos. Como afirma Dias (2009, p. 167), “com esse deslocamento, por meio de um conhecer incorporado e concreto, é possível agenciar práticas que fazem emergir uma plasticidade, no campo da formação, que caminha para um processo de produção de sentido”. Assim a produção de sentido se fez presente nos encontros que se estabelecem em diferente espaços e contexto.

Ao ter conhecimento das disciplinas em que ocorreram os encontros, procuramos mapear as plataformas utilizadas para o desenvolvimento dos jogos. Os participantes A5, A7 e A8 descreveram o uso de duas plataformas: a primeira delas é o Scratch.

A fim de destacar as relações matemáticas presentes na construção de projetos, é importante ressaltar o uso do Scratch como um programa utilizado para o ensino de matemática. Segundo Curci (2017),

o Scratch é um software de programação voltado para a criação de projetos interativos com recursos multimídia, apresentando um grande potencial na aprendizagem de conceitos matemáticos de forma contextualizada e motivadora, além de contribuir para o desenvolvimento da fluência tecnológica, uma habilidade essencial na formação do cidadão contemporâneo (p. 54).

Nesse sentido, o Scratch é uma ferramenta que engloba diversos conceitos matemáticos, como matemática básica, geometria, trigonometria, álgebra e probabilidade (Curci, 2017). Além disso, outra ferramenta mencionada é o software NetLogo.

O estudante A5 usou essa plataforma para criar uma simulação das queimadas no estado do Tocantins. No entanto, é importante ressaltar, conforme Souza (2019), que:

o NetLogo é utilizado como recurso para a criação de modelos, uma vez que esse software utiliza sistemas multi-agentes em um ambiente virtual, permitindo ao modelador ter uma visão tanto de um microambiente quanto de um macroambiente, com interações entre diversos agentes que possuem características distintas (p. 15).

Dessa forma, o software NetLogo não é habitual à criação de jogos, mas sim de simulações, podendo, entretanto, ser criado. De acordo com Reis e Cavichiolli (2014), uma atividade pode ser caracterizada como um jogo, se houver a presença de um elemento de competição. Assim teria que se programar no NetLogo para que isso ocorresse.

O participante compreende a produção de jogos em uma perspectiva ampla, abrangendo várias formas de produção além do contexto específico discutido. O Kahoot, ao contrário do Scratch e do NetLogo, não requer programação para criar jogos, mas é prontamente adaptado para desenvolver perguntas em formato de quiz, incorporando o elemento de competição. Durante a pandemia, o Kahoot foi a plataforma mais utilizada pelos participantes, ilustrando uma diversidade de abordagens de produção e interações entre os participantes.

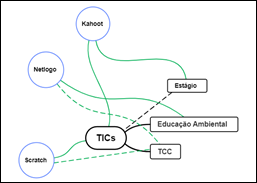

A Figura 2 ilustra as relações entre disciplinas e plataformas de produção de jogos, identificadas pelos participantes. Linhas tracejadas indicam encontros secundários, enquanto linhas sólidas representam os primeiros encontros. O Kahoot demonstra duas conexões primárias, pois alguns alunos o utilizaram pela primeira vez na disciplina de TICs, enquanto A1 teve seu primeiro encontro durante o estágio.

Portanto, a disciplina de TICs se destaca como o principal espaço de encontros com a produção de jogos, uma vez que essa disciplina é, especificamente, dedicada à produção de jogos em sua ementa, e recebe uma maior ênfase nesse aspecto. No entanto, é importante salientar que a produção de jogos também ocorreu em outras disciplinas. Com exceção de A1, cujo primeiro encontro com jogos aconteceu na disciplina de estágio, tendo havido uma fragmentação no modelo que que se estabelece nas demais disciplinas.

É importante ressaltar os elementos presentes nessa experiência, como as linhas de aprendizagem coletiva e inovação, que estão relacionadas a conhecimentos técnicos. Observa-se uma clara separação entre programação e matemática, enquanto os conceitos de aprendizagem matemática, por meio de jogos, não foram apresentados de forma explícita. No entanto, essa indicação sugere que as disciplinas representam um espaço de interação entre professores, estudantes e ferramentas de construção de jogos.

Essa cartografia se concentra nos primeiros encontros dos participantes com a produção de jogos, com a análise fundamentada nos relatos e materiais compartilhados para o estudo. No entanto, é crucial notar que o acesso a todas as produções foi limitado, uma vez que os participantes relataram a perda de acesso ou a falta de lembrança dos e-mails cadastrados nas plataformas mencionadas, restringindo a análise a apenas alguns materiais disponíveis.

Ao questionarmos os alunos sobre suas experiências na produção de jogos, houve destaque como o do aluno A1:

A1 - [...] A gente tinha a temática geral [...] Então a gente teve que encaixar dentro da proposta do jogo pra poder construir. A gente tinha a plataforma, tinha o que a gente queria trabalhar, que no caso seria as definições gerais de trigonometria, no caso pra universidade, né, que a gente ver seno, consenso, tangente, nessas coisas. E a gente foi trabalhando em cima disso. Uma plataforma com conteúdo, a gente só elaborou essa pergunta pra encaixar certinho. [...]

O participante descreve suas práticas como uma colagem de diversos elementos que já possuía para a criação de um jogo. É essencial notar que o participante também afirma que as questões foram criadas por ele, o que pode levar a pensar que essas linhas de criação são únicas, e a invenção de problemas seja o primeiro elemento de uma aprendizagem inventiva, na acepção de Kastrup (2005). A2 também aponta essas interações e linhas de planejamentos.

A2 - Em ambos, primeiro houve um período de estudo [...] Para que pudéssemos desenvolver o jogo, já que ele era voltado para o ensino [...] Então, não tínhamos como criar esse jogo de forma rápida, sem que... digamos assim, a gente pegasse um jogo já existente e o adaptasse para o ensino. No caso, criamos um jogo voltado para o ensino de trigonometria. Se não tivéssemos estudado antes, talvez ele não teria efeito nenhum quando aplicássemos. Então, primeiro fizemos o estudo do conteúdo que queríamos incluir no jogo. Depois, criamos o jogo e, por último, o aplicamos. [...]

Com base nas falas dos participantes A1 e A2, é possível observar como o processo de construção dos jogos produzidos na disciplina foi realizado. Turkle e Papert (1991) afirmam que existem dois tipos de pessoas: os planejadores e os bricoleurs. Os planejadores desenvolvem um planejamento com esquematização prévia, enquanto os bricoleurs criam sem planejamento, experimentando e ajustando no processo. Cartografando esse material, A1 nos forneceu um dos seus trabalhos

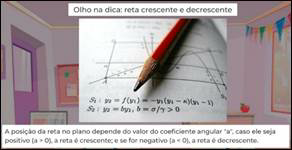

O participante A1 relata ter desenvolvido uma oficina durante a disciplina de estágio, na qual criou um quiz de perguntas e respostas relacionadas às funções do primeiro grau (f(x) = ax + b). Nesse contexto, uma das dicas fornecidas está relacionada à posição da reta no plano.

Destaca-se o foco em conceitos de trigonometria nos jogos desenvolvidos por A1 e A2, mesmo pertencendo a grupos diferentes. A1 revisitou definições gerais da trigonometria, como revisão dos conceitos básicos aprendidos durante a graduação, enquanto A2 ressaltou a necessidade de aprofundar seus conhecimentos, já que não havia cursado disciplinas específicas nessa área. Além disso, os relatos de A1 e A2 evidenciam a mudança na concepção de avaliação, com ênfase na resolução de problemas, conforme discutido por Kastrup (2005), em relação à política do reconhecimento. Portanto, é relevante apresentar o jogo desenvolvido por A5, considerando essas questões.

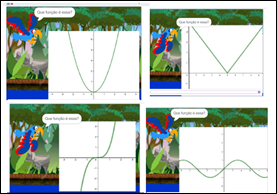

O jogo desenvolvido por A5 envolve a identificação de diferentes tipos de funções. No entanto, o uso do jogo é um tanto complexo, pois se o jogador inserir o nome da função de forma diferente, adicionar a palavra função, cometer erros ortográficos ou usar acentos, não será possível avançar. O objetivo do jogo é fixar o conteúdo relacionado aos diferentes tipos de funções, em que o jogador deve identificar o tipo de função e avançar para o próximo nível. No segundo nível, são apresentados alguns conceitos básicos da matemática para que o estudante responda.

Nas análises das linhas de Oliveira (2015, p. 7), aponta-se que “para entrar nesse movimento de linhas de fuga, propõe-se promover um “furo” na estrutura funcional do que se entende por aprender”. Assim, o aprender se torna um processo que vai além de uma apresentação resultante de uma produção totalmente planejada. Podemos observar que o processo de produção tende a ter duas linhas de movimento: a de planejamento e a de construção livre, que não tem um objetivo um fim, mas a construção da aprendizagem ocorre no processo. Turkle e Papert (1991) classificam esses dois modos de fazer as coisas como de bricoleur e planejadores:

O bricoleur se assemelha ao pintor que recua entre pinceladas, olha para a tela e só depois dessa contemplação decide o que fazer a seguir. Os bricoleurs usam um domínio de associações e interações. Para os planejadores, os erros são equívocos; os bricoleurs usam uma navegação de correções de meio do caminho. Para os planejadores, um programa é um instrumento para controle premeditado; os bricoleurs têm objetivos, mas se propõem a realizá-los no espírito de uma empreitada colaborativa com a máquina. Para os planejadores, fazer um programa funcionar é como “dizer sua peça”; para os bricoleurs, é mais como uma conversa do que um monólogo. (p. 6)

No caso de A1 e A2, podemos notar a presença marcante desses planeamentos, o que pode levar a duas direções: uma quase ausência de erro, durante a execução do trabalho, mas também pode recair na política da recognição, apontada por Kastrup (2005).

Nesse ponto, Larrosa (2002) afirma que as experiências que nos deixam marcas e feridas são aquelas presentes no que eu desenvolvo e falo. Já Kastrup (2001) sugere que, quando há uma aprendizagem inventiva, há uma mudança no comportamento e nos mundos das pessoas. É importante destacar que, apesar dos planejamentos prévios, a criação de jogos é um processo inventivo e imprevisível, que requer a abertura para as pequenas invenções e imprevisibilidades que emergem no contexto da formação.

5 Considerações finais

Conclui-se que, dentre as subcategorias observadas, é possível notar políticas de planejamentos nas relações de construção, em que o papel do professor é de planejador e orientador. As forças ainda são voltadas para a conclusão de disciplinas, mas também é possível notar elementos de inventividade e indicadores de saída de território. O movimento, nesses territórios, não foi produzido em diversos territórios, mas sim em busca de auxílio e troca de experiências.

Dentro dos territórios disciplinares, é possível observar que as forças que influenciam a solução de problemas e a aprovação dos indivíduos, dentro dessas disciplinas, estão relacionadas a linhas de coletividade, novidade, planejamento e estranhamento. A coletividade se refere à colaboração e interdependência entre os indivíduos dentro das disciplinas.

Cabe ressaltar que as limitações desta pesquisa decorrem da falta de um banco de dados que armazenasse esses jogos digitais, o que impossibilitou a análise de todos eles. Sugere-se que o curso de licenciatura em matemática desenvolva um banco de dados para esse fim.

Destacamos, também, as relações políticas presentes nesse território, em que a política de planejamento prevalece em detrimento da política da invenção. Além disso, identifica-se a ausência de uma política de formação específica em relação à produção de jogos. Mesmo com a inclusão de jogos digitais na disciplina de TICs, percebe-se que a responsabilidade de desenvolver essas práticas recai sobre o professor formador. Sem uma política institucional do curso de formação de professores, clara e abrangente, a formação relacionada à produção de jogos fica defasada, pois não há continuidade das atividades desenvolvidas. Isso demonstra uma fragilidade nas políticas de aprendizagem com jogos, especialmente, no que se refere à aprendizagem inventiva, por meio de jogos digitais. É, pois, recomendada uma consolidação das políticas de formação inventiva com jogos digitais na formação de professores. Para pesquisas futuras, é necessário aprofundar a compreensão das relações entre os futuros professores de matemática e os discentes da Educação Básica, investigando os agenciamentos, linhas de fuga e forças acionadas por esses discentes ao participarem dos jogos digitais com esses futuros professores.