Montadoras como espectadoras

Os últimos anos têm sido marcados por uma intensificação do debate acerca das disparidades de gênero vigentes no campo do audiovisual. Seja em frente às telas, no tecido narrativo dos filmes, acerca do qual vem-se criticando as formas de representação feminina, seja por trás das câmeras, onde a indústria audiovisual tem sido questionada pela exclusão de profissionais do gênero feminino, as disparidades de gênero vêm sendo apontadas e problematizadas, tanto na mídia quanto em estudos acadêmicos, no mundo ocidental (Cleissa Regina MARTINS, 2017; Helen BELTRAME-LINNÉ, Walter PORTO, 2020; Rhonda RICHFORD, 2018). Neste cenário, costuma-se notar a montagem como uma área de relativa exceção, na qual as profissionais mulheres teriam conquistado um espaço consolidado, em diversos contextos nacionais. As justificativas para essa forte presença, no entanto, costumam reproduzir estereótipos de gênero, frequentemente girando em torno de associações essencialistas entre mulheres, trabalho manual e espaço doméstico. Como veremos, uma recorrente associação do trabalho de montagem com a costura é mobilizada de forma negativa, diminuindo a importância dessa etapa do fazer fílmico ao descrevê-la como uma função mecânica e desprovida de criatividade. Por outro lado, a ideia de um confinamento promovido pela sala de montagem, e de um trabalho que é feito de forma solitária, é evocada frequentemente para sugerir um apartamento dessas profissionais do espaço público, análogo a uma condição doméstica.1

A ideia da montagem como uma atividade apenas técnica, mecânica, e não criativa, é desestabilizada quando olhamos, por exemplo, para os filmes de found footage. Esta prática que consiste em se reapropriar de materiais audiovisuais previamente existentes e remontá-los em novas obras, com novos significados, tem sua potência centrada na inventividade da montagem, que lança um olhar crítico à produção audiovisual ao mesmo tempo em que cria novos sentidos e narrativas sobre um material captado para um propósito distinto. Para Nicole Brenez e Pip Chodorov, o found footage se distingue de outras formas de reemprego audiovisual pela forma como “confere autonomia às imagens, privilegia a intervenção material sobre a película e se adere a novos locais [por exemplo, às camadas de emulsão] e a novas formas de montagem” (BRENEZ; CHODOROV, 2014, p. 3). Ao falar da prática de found footage, falamos de um cinema ou audiovisual que está centrado na pós-produção, como destaca Thomas Elsaesser (2015), ou que começa na mesa de montagem, para usar as palavras de Jay Leyda (1964). Assim, trata-se de um procedimento que elimina totalmente - ou quase - a etapa do set de filmagem do processo, o que o torna também uma prática economicamente acessível para grupos que se encontram apartados da produção industrial de cinema. Assim como na área da montagem, encontramos uma quantidade considerável de mulheres atuantes no found footage, muitas delas vindas do campo da montagem.

Recentemente, a diretora e montadora estadunidense Su Friedrich criou um website dedicado a dar visibilidade à impressionante quantidade de mulheres montadoras na história do cinema mundial, em especial nos Estados Unidos.2 O site conta com uma sessão denominada “Diretoras que (sempre ou às vezes) montam”, na qual figuram 96 realizadoras. Muitas dessas diretoras-montadoras são ligadas ao cinema de compilação ou ao found footage. É o caso, por exemplo, de Abigail Child, Ximena Cuevas, Peggy Ahwesh, Germaine Dulac, Barbara Hammer, Angela Ricci Lucchi, Leslie Thornton, Michelle Citron, Chick Strand, Vivian Ostrovsky, Rea Tajiri e Joyce Wieland, além da própria Friedrich. Partindo dessa observação, lanço algumas questões: seria possível considerar que a expressiva contribuição das mulheres à prática do found footage estaria aliada a uma também expressiva atuação histórica no campo da montagem? Seria a montagem uma área “feminina”, um espaço privilegiado para o exercício da criatividade de mulheres? E o found footage poderia ser considerado nesse sentido uma prática de caráter “feminino”?

Proponho, inicialmente, um levantamento bibliográfico acerca da história das profissionais mulheres na área da montagem desde a conformação do cinema como indústria, em diversos contextos nacionais, buscando um olhar mais atento aos aspectos do trabalho com a montagem que são frequentemente apontados como “femininos”. Em seguida, aproximando a trajetória das mulheres montadoras àquela das mulheres no found footage, sugiro pensar na sala de montagem como um espaço propício para o exercício de uma ‘espectatorialidade’ crítica, que promove uma relação analítica com o material assistido, na qual a possibilidade de pausar, repetir, voltar, ralentar, permite romper com o tecido representativo da produção audiovisual hegemônica, e elaborar uma visão crítica às representações de gênero vigentes na cultura audiovisual. O found footage é trazido para a análise como um caso exemplar do potencial da montagem como uma ferramenta para a prática da criatividade e do pensamento crítico. Reconhecer a possibilidade de um cinema feito inteiramente na sala de montagem nos ajuda a perceber o papel fundamental e estruturante da montagem no cinema como um todo. Assim, defendo que olhar para a presença de mulheres no found footage pode ajudar a elucidar aspectos da relação das mulheres com o trabalho de montagem e vice-versa.

Mulheres na sala de montagem

A crítica feminista no cinema, que se estabelece a partir da década de 1970, teve seus primeiros anos marcados, entre outros debates, por um esforço em apontar a ausência de mulheres no cinema, seja nas equipes técnicas ou em cargos de liderança. A partir dos anos 1990, no entanto, novos trabalhos de pesquisa empírica começaram a mostrar que, ao contrário do que se acreditava e do que de fato se conformaria nas décadas seguintes, as mulheres não estavam ausentes do cinema desde sua origem. Como se descobriu, o primeiro cinema contava com uma quantidade grande de mulheres diretoras, produtoras e montadoras, que ajudaram a conformar a linguagem dessa arte que então nascia (Jane GAINES, 2016). No entanto, conforme o cinema se configurou como uma indústria lucrativa, as funções técnicas se tornaram progressivamente especializadas e, neste mesmo processo, se tornaram ‘gendradas’, ou seja, desenvolveu-se uma divisão do trabalho marcada pelo gênero, de forma que mulheres que até então ocupavam os sets de filmagem como diretoras ou produtoras perderam paulatinamente seu espaço, desaparecendo dos estúdios e das Histórias do cinema.

Nos últimos anos, algumas publicações se dedicaram a traçar um histórico do trabalho de montagem, e da presença de mulheres na área, em indústrias nacionais diversas. No livro Women Film Editors: Unseen Artists of American Cinema, David Meuel observa que a partir dos anos 1910 em Hollywood a função de montagem, que até então era muitas vezes realizada pelo diretor ou diretora, se especializou com o surgimento da função de montador/a e suas subdivisões, incluindo as patchers, ou cortadoras de negativos. De forma análoga, Kristin Thompson (1993) descreve o surgimento de funções como essas nos cinemas francês, alemão e soviético dos anos 1920. Diferente dos Estados Unidos, no entanto, neste momento esses países não contavam com a figura profissional do montador, e as decisões criativas acerca do corte permaneceram centralizadas no diretor, segundo Thompson. Os novos cargos que então surgiam atuavam como assistentes no processo de montagem, selecionando tomadas e fazendo emendas nas rushes, por exemplo. Em todos esses contextos, a cortadora de negativos era uma função exercida quase sempre por mulheres. Os próprios nomes que esses cargos assumiram mostram sua marcação de gênero, uma vez que monteuse em francês, die Kleberin em alemão, e montazhnitsy em russo, são palavras no gênero feminino. Essas figuras eram vistas como apartadas do processo criativo, devendo apenas operacionalizar a visão do diretor e suas propostas criativas (THOMPSON, 1993). De acordo com Meuel, no contexto estadunidense, a função de patcher era um trabalho pouco desejado, sendo considerado tedioso, próximo à costura ou tricô, de forma que jovens mulheres com pouco treinamento profissional foram “consideradas ideais para a profissão” (MEUEL, 2016). Alla Gadassik descreve o caso soviético de uma perspectiva similar:

As mulheres foram ativamente recrutadas para cargos de manufatura no primeiro cinema, de trabalhos como emenda manual de películas até a pintura à mão de celuloide. Estes trabalhos de menor remuneração eram vistos como tediosos, repetitivos e não criativos ou tecnicamente exigentes. A tarefa efetiva de montagem da película foi equiparada a ocupações como produção têxtil e confecção de roupas, onde o mesmo trabalho era repetido várias vezes de acordo com um padrão inteiramente predeterminado (GADASSIK, 2018, tradução minha).

Apesar de ser descrito como um trabalho pouco desejado, o cargo de cortadora de negativos servia como porta de entrada para muitas mulheres que se tornariam montadoras posteriormente, como é o caso da soviética Elizaveta Svilova, parceira profissional e afetiva de Dziga Vertov, ou das estadunidenses Margareth Booth e Irene Morra, ambas atuantes nos estúdios Griffith (Kristen HATCH, 2013). No entanto, mesmo que em um primeiro momento a carreira de montagem tenha sido associada a práticas tidas como essencialmente femininas, as montadoras estadunidenses também, eventualmente, perderam grande parte de seu espaço para montadores homens. Hatch argumenta que com o advento do cinema sonoro, as montadoras do silencioso tiveram algumas dificuldades de adaptação, por um lado tendo a liberdade de corte diminuída pelo imperativo da sincronização, por outro passando a ter que responder a homens “especialistas”, advindos dos departamentos de efeitos (ibidem). A partir desse momento, o protagonismo de mulheres na área diminuiu, e muitas permaneceram apenas naquelas funções consideradas mais mecânicas e secundárias no processo de montagem, não exercendo poder de decisão sobre o corte. Diferentemente de funções como direção e produção, no entanto, uma minoria expressiva de mulheres montadoras permaneceu na indústria e desenvolveu carreiras bastante prolíficas. Para Meuel, uma razão para isso se daria à natureza invisível do trabalho das montadoras, por um lado reclusas dentro da sala de montagem, por outro tendo seu próprio trabalho invisibilizado pela tradição do cinema clássico estadunidense de associar a boa montagem a uma montagem “invisível”, e, portanto, não perceptível no filme. Em outras palavras, a ideia de que “um filme perfeito deve passar a ilusão de que tudo foi feito exatamente como se vê na tela, e que nunca existiu alguém como um montador” (BOOTH, [s.d.], tradução minha), contribuiria para a invisibilidade da contribuição criativa existente no trabalho das montadoras, o que facilitaria sua continuidade nessa posição.

Dalila Missero retrata um quadro similar no contexto italiano: “os laços entre mulheres e montagem têm uma longa história no cinema italiano, pois as mulheres italianas desenvolveram uma relação estreita com as profissões invisíveis e manuais da indústria cinematográfica” (MISSERO, 2018, p. 58, tradução minha). A autora destaca também a natureza relativamente privada do espaço da sala de montagem em contraposição à exposição do set de filmagem, afirmando que “a natureza fechada do local de trabalho permitiu a relativa persistência das mulheres na sala de montagem conforme dicotomias público-privado se sobrepunham à marcação de gênero das profissões cinematográficas italianas” (ibidem, p. 71). A autora defende, no entanto, que as mulheres italianas encontraram a condição contraditória de, a partir de seu próprio espaço de confinamento, desenvolver uma forma de se expressar e de explorar sua criatividade.

Diferente da ideia de ausência de autoria reforçada por Meuel, aqui o uso do termo criatividade traz para a montagem uma dimensão que vai além de uma tarefa mecânica e repetitiva, prevendo a possibilidade de invenção e expressão artística a partir do trabalho manual. Entender o papel da montagem no cinema como um papel criativo é também entender a contribuição que essas montadoras tiveram sobre esses cinemas em termos de autoria, de forma a evitar recair na visão do diretor como autor único, e da mise-en-scène como espaço privilegiado de exercício de autoria e de criação. A ideia da montagem como um trabalho apenas mecânico pode ter contribuído para que muitas mulheres pudessem permanecer na função enquanto perdiam seus postos como diretoras e produtoras, mas a montagem pode também ser entendida como um lugar de exercício da criatividade, e a ampla produção de filmes de found footage de autoria feminina pode ser vista como um indício disso.

Nas diferentes narrativas históricas que abordam o papel das montadoras no cinema, há uma recorrência da associação entre o trabalho de montagem e a costura que merece atenção mais aprofundada. A aproximação entre arte feita por mulheres, espaço doméstico e trabalho manual não é recente e tampouco exclusiva ao campo do cinema ou da montagem. Ana Paula Simioni (2007; 2010) retoma o longo processo histórico que, no campo das artes visuais, relegou as artes têxteis a uma esfera de ‘labor’ e de trabalho manual e, portanto, não de arte, e descreve como esse campo foi paulatinamente feminizado. Segundo a autora, a origem dessa valoração remonta ao Renascimento e à criação das primeiras categorias da moderna história da arte por Giorgio Vasari. A categorização elevava as atividades artísticas entendidas como advindas do trabalho intelectual e baseadas no ‘desígnio’: a pintura, escultura e arquitetura. As demais artes passaram a ser associadas ao artesanato e ao trabalho manual, consideradas desprovidas de atividade intelectual e próximas aos procedimentos de produção das guildas (SIMIONI, 2007). Com o surgimento da Academia Francesa e a exclusão de mulheres da instituição, que então detinha o monopólio do estudo do modelo vivo, as mulheres passam a estar aptas somente a realizar os gêneros considerados “menores” e domésticos, e essas categorias vão sendo aos poucos ‘feminizadas’.

Assim, Simioni mostra como nem a associação do gênero feminino aos meios têxteis, nem a descrição destes como atividade mecânica desprovida de criação são noções naturais ou dadas, mas sim resultado de um longo processo de construção e de valoração das diferentes atividades artísticas. Tidas como destituídas do ‘desígnio’, da intenção associada à criação intelectual, as artes têxteis se tornaram indissociáveis de determinações econômicas, e localizadas na esfera do ‘labor’, entendidas como mera repetição e aplicação de padrões. Em oposição a esse cenário estava a figura masculina do artista que detém controle de todas as etapas de seu trabalho. No caso do cinema, arte constitutivamente coletiva, o momento de especialização e subdivisão de funções descrito anteriormente - em especial no contexto europeu - parece vir acompanhado de um esforço simbólico em concentrar a atividade criativa na figura do diretor, tornando as outras áreas meras executoras do ‘desígnio’ deste último.

Simioni descreve ainda como os anos 1970 representam uma nova etapa na relação entre gênero e artes têxteis. Nesse momento, artistas de posicionamento feminista passam a se apropriar desse suporte para subverter o cânone exposto acima. A autora destaca o trabalho da canadense radicada nos Estados Unidos Miriam Schapiro como exemplar desse contexto, em especial seus trabalhos com quilts, ou colchas, que retomam e revalorizam uma prática tradicionalmente feminina, trazendo-a para o contexto das artes visuais (SIMIONI, 2010).

Desde os anos 1960, a canadense Joyce Wieland já praticava em sua obra a reapropriação e positivação feminista das técnicas têxteis e dos quilts, antes mesmo da prática ser difundida pelo trabalho de Schapiro. Conhecida como uma artista multimídia, tendo trabalhado com pintura, têxteis e filmes experimentais, Wieland está também entre os primeiros nomes femininos associados à prática de found footage no cinema experimental norte-americano. No filme Handtinting (1967), por exemplo, Wieland se apropria de outtakes de um documentário em que realizou operação de câmera para a Job Corps, organização governamental dos EUA destinada a capacitação profissional. As imagens mostram apenas mulheres, em sua maioria negras, realizando atividades como dança e natação, no que se imagina ser parte do treinamento vocacional realizado pela Job Corps.

Neste filme, como em sua prática com quilts, Wieland recupera a tradição da costura, mas o gesto não se dá somente em associação ao trabalho de montagem, mas, também, na manipulação da própria película fílmica. A cineasta trabalha as tiras de filme com materiais e técnicas advindos da costura, realizando o tingimento manual de diversos trechos da película - daí o nome Handtinting - e perfurando o filme com agulhas de costura (Figura 1 e Figura 2). A montagem do filme isola fragmentos de gestos das mulheres, sobrepondo-os e repetindo-os conforme variam as cores do tingimento, utilizando como transições as perfurações de agulhas sobre fotogramas pretos. Este recurso acaba por criar padrões visuais dispostos temporalmente que remetem ao trabalho com quilts. Além disso, o filme opera um espelhamento entre a temática do material original e a recuperação e apropriação de técnicas de trabalho historicamente feminino. Desta forma, como nas artes plásticas, a reapropriação de técnicas consideradas manuais, domésticas e femininas pode ser utilizada de forma subversiva no found footage, seja no aspecto da montagem ou em trabalhos em película que promovem alterações diretamente na materialidade da imagem.

#PraTodoMundoVer A imagem mostra uma mulher negra de perfil. Toda a imagem é tingida de verde, com algumas manchas de irregularidades do tingimento

Figuras 1 Handtinting, 1967-68, Joyce Wieland. Fotograma do filme

#PraTodoMundoVer A imagem mostra um fundo preto com seis pontos brancos formados por furos de agulha feitos na película fílmica

Figura 2 Handtinting, 1967-68, Joyce Wieland. Fotograma do filme

Assim, as relações feitas entre trabalho manual, feminilidade e domesticidade dizem respeito ao universo das relações sociais, são construídas socialmente, e por isso mesmo ocupam um terreno de disputa, podendo ser reforçadas, negadas ou mesmo subvertidas, valorizadas. O foco somente no caráter manual, no entanto, costuma encobrir aspectos criativos ou intelectuais do trabalho, e por isso deve ser questionado. Se olharmos para a associação entre montagem e costura despindo esta última da carga negativa, é possível compreender sua relação não enquanto trabalhos tediosos e mecânicos, mas como a operação criativa de juntar partes díspares em uma nova obra. A autora Giuliana Bruno, por exemplo, descreve o cinema como uma “forma de alfaiataria”.

Pode-se dizer que o próprio cinema é uma forma de alfaiataria. É costurado em fios de celuloide, tecido em padrões, desenhado e montado, hoje até virtualmente, como uma peça de vestuário customizada. O processo de produção de filmes esteve ligado desta forma íntima ao padrão de costura desde seu início. Ao falar de moda e cinema, devemos primeiro observar que o cinema, historicamente, foi literalmente “manufaturado”: na era silenciosa e além, os filmes foram trabalhados em grande parte por mulheres montadoras, que trabalhavam com tiras de película em casas de produção que lembravam confecções, onde elas cortavam e costuravam materiais, mimetizando o processo mesmo de construção de roupas. Pode-se dizer, portanto, que a linguagem do cinema se desenvolveu a partir da forma e modelo da alfaiataria (BRUNO, 2014, p. 36, tradução minha).

Embora sua análise perpasse o trabalho manual realizado por mulheres montadoras nos primeiros anos do cinema, a autora tece uma associação que ultrapassa o domínio do trabalho físico da montagem, trazendo a ideia de costura e alfaiataria como uma operação cognitiva de construção do filme a partir de partes distintas, de montagem, mesmo quando esta é feita virtualmente. Aqui, a associação com a costura não aparece para descrever uma parte menos importante do fazer fílmico, destituída de trabalho intelectual e que não exerceria criatividade ou autoria, mas como a essência do próprio cinema, a partir da qual se desenvolve a sua linguagem.

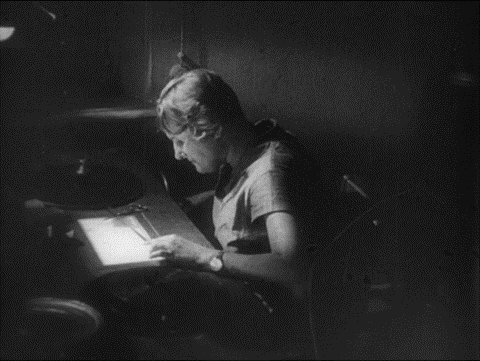

Karen Pearlman, John MacKay e John Sutton (2018) oferecem uma possibilidade interessante para repensar de forma menos simplista a relação entre trabalho manual e trabalho criativo na montagem, a partir da análise fílmica das cenas que mostram a montadora Elizaveta Svilova trabalhando em Um Homem com uma Câmera (Chelovek s kino-apparatom, Dziga Vertov, 1929). Em uma famosa sequência autorreflexiva, vemos Svilova na sala de montagem, assistindo, cortando, e selecionando trechos de película para o documentário (Figura 3). Conforme Svilova manuseia e observa os trechos de película, vemos os fotogramas retomarem o movimento e passarem a ocupar o corpo do filme em tela cheia.

#PraTodoMundoVer Imagem em branco e preto que mostra uma mulher branca, Elizaveta Svilova, debruçada sobre uma mesa de montagem. Ela segura uma tira de filme em suas mãos e a posiciona sobre uma fonte de luz enquanto a observa

Figura 3 Elizaveta Svilova em Um Homem com uma Câmera, 1929, Dziga Vertov. Fotograma do filme

Os autores realizam uma análise detalhada da representação de Svilova no filme, destacando, por exemplo, como o enquadramento das tiras de filme acompanha a direção do olhar da montadora. Destacam também a importância do gestual de organização e seleção do material, que é separado primeiro em uma estante, com etiquetas indicando grandes categorias temáticas, e depois fixado em uma caixa de luz, na qual a montadora pode olhar para os fotogramas estáticos, lembrar do movimento contido em cada trecho, e pensar. Os autores propõem que há uma forma de cognição incorporada no trabalho de montagem, no qual o aspecto intelectual não se distingue do manual, mas um acontece através do outro. Dois aspectos são colocados com centralidade para se compreender a visão dos autores sobre o trabalho de montagem. Em primeiro lugar, é um trabalho reativo, um esforço de criação que acontece a partir da reação ao material bruto, e por isso a importância dos atos de assistir, triar e selecionar na representação do trabalho de Svilova. Por fim, os autores argumentam que a essência do trabalho de montagem é o pensamento. Em um movimento contrário ao paradigma da montagem como trabalho manual, eles afirmam: “Svilova e Vertov e o material filmado trabalhavam juntos. O trabalho é o pensamento. Eles pensavam juntos” (PEARLMAN; MacKAY; SUTTON, 2018, tradução minha).

Karen Pearlman relata que ao projetar o filme para seus alunos, foi sendo ano após ano mais questionada: “não devia se chamar Uma Mulher com uma Mesa de Montagem?” (PEARLMAN; Adelheid HEFTBERGER, 2018). Embora literalmente visível na tela, tanto com sua presença física quanto com seus cortes, o oposto do paradigma de “corte invisível” do cinema clássico norte-americano, Svilova é creditada no filme apenas como assistente de Vertov, também seu marido. No caso de Svilova e Vertov talvez a sala de montagem represente um espaço de apagamento do trabalho da mulher. Neste espaço compartilhado entre diretor e montadora, as contribuições criativas dessa última são assimiladas no corpo final do filme, mas diluídas como apenas escolhas da direção. O filme, resultado desse pensamento estendido entre diretor, montadora e material, é tido como criação única do diretor, no qual o papel da mulher teria sido de simples assistência.

Em outro caminho, uma montadora conterrânea e contemporânea de Svilova utilizou a experiência na montagem para encontrar seu lugar como realizadora, justamente a partir da remontagem de material audiovisual preexistente. Esfir Chub foi uma diretora e montadora atuante na vanguarda soviética, colaboradora do Grupo LEF e integrante do grupo Outubro (Neide JALLAGEAS, 2019). Reconhecida montadora, Chub3 trabalhou por anos na Goskino (Comitê do Estado Soviético para a Cinematografia), estatal soviética de cinema, realizando a remontagem de filmes estrangeiros ou pré-revolucionários para adequação à ideologia bolchevique.

Em seu primeiro longa-metragem, A Queda da Dinastia Romanov (Padenie Dinasti Romanovykh, 1927), Chub se apropria de arquivos fílmicos oficiais do derrotado regime czarista para recriar a história da queda do Czar Nicolau II, e dos anos que precederam a revolução socialista entre fevereiro e outubro de 1917. Sua montagem promove a justaposição da vida da corte com a vida do povo, sempre cronologicamente, de forma a criticar o antigo regime e tornar clara a necessidade da revolução. Dessa forma, materiais que foram captados com o intuito de preservar e promover aspectos da Rússia pré-revolucionária têm seu significado alterado pela montagem de Chub.

Leyda destaca A Queda da Dinastia Romanov como filme pioneiro de um uso de material de arquivo no cinema que vai além da simples ilustração, que não coloca o material em função de um discurso, mas busca tecer o discurso a partir da justaposição de imagens retiradas de fontes diversas. Leyda cunha o termo “filme de compilação” para ocupar um vazio terminológico existente até então no que se refere a trabalhos que “começam na mesa de montagem, com tomadas preexistentes”, nos quais o material fílmico utilizado tem sua origem em algum ponto do passado, foi produzido com outro objetivo. Além disso, Leyda buscava um termo que indicasse “que se tratam de filmes de ideia, visto que a maioria dos filmes feitos nessa forma não se contentam em ser meros registros ou documentos” (LEYDA, 1964, p. 9, tradução minha). O cinema desenvolvido por Chub na sala de montagem lançaria as bases do que depois se desenvolveu em uma grande variedade de formas de reapropriação audiovisual e daquilo que hoje se conhece também como found footage.

Leyda elenca Chub como a primeira realizadora de filmes de compilação a unir a atenção dada ao conteúdo dos trechos compilados àquela dirigida à sua forma (LEYDA, 1964). Chub seria então responsável por trazer os filmes de compilação a um lugar de reflexão profunda e prática radical calcada no papel da montagem. Essa postura mostra consonância com o seu contexto histórico, no qual cineastas como Eisenstein, Kuleshov e Pudovkin refletiam, cada qual a seu modo, sobre os efeitos e potências da montagem no cinema de ficção e Dziga Vertov e Elizaveta Svilova, nos documentários. Para Chub, o uso de material de arquivo possibilitou uma forma de fazer um cinema militante, inovador e relativamente barato. Embora hoje seja reconhecida por suas contribuições para a montagem e o cinema de compilação, sua autoria também foi apagada em um primeiro momento. Leyda relata que a princípio Chub não recebeu créditos de direção em A Queda da Dinastia Romanov, justamente por não ter filmado o material utilizado no filme, e que foi necessária uma mobilização encabeçada por Vladimir Mayakovsky para que seu trabalho de criação fosse reconhecido (LEYDA, 1964).

Em março de 1927, ano de realização do filme, Chub escreve um texto em comemoração ao “Dia das Mulheres Trabalhadoras”, feriado dedicado a lembrar a importante contribuição das mulheres à Revolução de Fevereiro de 1917 (GADASSIK, 2018). No texto, a cineasta faz uma descrição detalhada do trabalho das equipes de montagem no cinema soviético silencioso, então inteiramente formadas por mulheres, as montazhnitsy. Chub expõe cada uma das categorias de montazhnitsy, desde cargos técnicos e de manutenção, passando pelas posições mais especializadas de assistente montazhnitsy e montazhnitsy de negativos. Em todos os casos, ela destaca a qualidade técnica do trabalho dessas mulheres, sua alta especialização e grande habilidade, além de sua memória visual. Mais do que a ideia de uma montadora solitária confinada em sua sala de montagem, ou de um trabalho íntimo e individual, Chub escolhe destacar a natureza coletiva do trabalho das montazhnitsy: “Esse coletivo de mulheres trabalhadoras nos encanta com sua harmonia política, ativismo social e sentimento de camaradagem absoluta perante umas às outras” (ibidem, n.p., tradução minha). Assim, no texto de Chub, as ideias de isolamento, invisibilidade e domesticidade que são frequentemente associadas à sala de montagem dão lugar à potência da colaboração criativa e à harmonia do trabalho feminino.

Em sua introdução ao dossiê “Mulheres e Found Footage” da revista Feminist Media Histories, Monica Dall’Asta e Alessandra Chiarini (2016) refletem sobre a prolífica produção de mulheres no found footage e os motivos para tal afinidade. As autoras trabalham a partir da ideia de “Um Teto Todo Seu”, em referência ao célebre ensaio de Virginia Woolf (“A Room of One’s Own”, 1929). Para Woolf, tudo o que uma mulher precisa para escrever ficção é um teto todo seu e 500 libras por ano, ou seja, um espaço onde possa escrever sem distrações e uma renda mínima para se manter. O ensaio se dedica a demonstrar como esses dois elementos, aparentemente simples, são de difícil acesso para muitas mulheres em seu momento histórico (WOOLF, 2014).

Para Dall’Asta e Chiarini, a sala de montagem representa “um teto todo seu” para as mulheres que escolhem trabalhar com found footage. Sem acesso a estúdios, equipamentos ou grandes equipes, recursos historicamente concentrados nas mãos de homens brancos, muitas mulheres encontraram na sala de montagem e, especialmente, na prática de found footage, uma forma de produzir um cinema com pouco dinheiro e equipes pequenas, sem câmeras, e talvez por isso mais ao alcance de quem se dispor ao trabalho. Assim, as autoras propõem um olhar para os aspectos materiais do trabalho com montagem e found footage, incluindo o isolamento da sala de montagem e o caráter artesanal do trabalho com película, não como traços de uma feminilidade essencial, mas como condições estruturais que permitiram a expressão de mulheres artistas em diversos momentos históricos e contextos nacionais:

Se existe uma afinidade entre as mulheres e o cinema de found footage, é mais provável que isso se dê não por causa da semelhança desse processo com o “corte e costura”, mas sim porque o cinema “sem câmeras” se mostra como um modo de produção ideal que pode ser praticado em perfeita autonomia, ou em conjunto com um pequeno grupo de colaboradoras de confiança, no qual a falta de acesso aos meios de produção pode ser contrabalançada com paciência e talento (DALL’ASTA; CHIARINI, 2016, p. 4, tradução minha).

Se os alunos de Pearlman propõem a inversão de ‘Um Homem com uma Câmera’ para ‘Uma Mulher com uma Mesa de Montagem’, Dall’Asta e Chiarini falam em ‘Uma Mulher sem uma Câmera’, deslocando o debate para as dinâmicas de restrição e criatividade, tão presentes na trajetória dessas mulheres. Assim, apontam para a questão de poder envolvida em qualquer relação de produção e recepção de imagens, aspecto central para a compreensão da prática de found footage, já que para que haja um cinema feito da mesa de montagem, é preciso partir de imagens produzidas anteriormente, muitas vezes com mais recursos e ligadas à mídia hegemônica. Nas palavras de Brenez, o found footage poderia ser considerado uma tática de guerrilha, “porque a maior parte das guerrilhas não tem dinheiro nem armas, e então a técnica é recuperar as armas do inimigo” (Brenez apud Raul ARTHUSO; Victor GUIMARÃES, 2014).

Em seu texto sobre as montazhnitsy, Esfir Chub ressalta não apenas a capacidade manual dessas mulheres de cortar ou colar os trechos de película com precisão, mas principalmente a sua ‘memória visual’, um termo recorrente na descrição das diversas subdivisões da área de montagem apresentadas por Chub ao longo do texto. Gadassik destaca como o termo russo para “memória visual” (zritel’naia pamiat’) tem a mesma raiz etimológica do termo “espectador” (zritel’) (GADASSIK, 2018). Assim, há uma associação no texto de Chub entre o trabalho da montadora e uma postura de recepção ligada à espectatorialidade. Ao fim do texto, Chub aponta mais explicitamente para essa relação, destacando a montadora de negativos como a primeira espectadora do filme, portadora de uma postura crítica e detalhista:

[...] as montajistas não se distinguem apenas pela alta qualidade laboriosa de sua mão de obra especializada. Todas são, com raras exceções, altamente exigentes quanto à qualidade do filme como um todo. Na sala de projeção, quando a montajista de negativos revisa o corte de controle junto com o diretor, antes de iniciar a montagem dos negativos, sua avaliação de uma imagem é quase sempre infalível. Sua avaliação de um quadro é imediata e ao mesmo tempo profissional. Eu diria mesmo o seguinte: se as cortadoras de negativos gostam de uma imagem é porque ela foi, indubitavelmente, bem-feita (Esfir SHUB apudJALLAGEAS, 2019, p. 45).

Gostaria de sugerir que pensemos o gesto da montagem para além do trabalho de corte e cola, ou de costura, trazendo para primeiro plano o olhar da montadora, que está presente em todas as etapas do processo, desde o momento de assistir a horas de material bruto [cada vez mais extenso no cinema digital] até o importante momento de conferência do corte, que faz com que a montadora veja e reveja uma infinidade de versões do filme ao montá-lo. Esses aspectos permanecem centrais no processo de montagem independente das mudanças tecnológicas, que migraram a montagem da moviola para o computador.

Montadoras espectadoras

A proposta de entender as montadoras como espectadoras abre alguns caminhos para pensar o found footage de perspectiva feminista. Uma vez que, no found footage, o material bruto nada mais é do que qualquer obra audiovisual preexistente que a realizadora encontre e da qual decida se apropriar, é possível entendê-lo como uma prática que se inicia a partir de um processo de recepção de imagens. A obra de found footage, como modo de reação a formas audiovisuais preexistentes, poderia então ser entendida como uma prática de espectatorialidade ativa, como defenderei mais adiante. Essa perspectiva se torna especialmente interessante uma vez que os estudos de gênero no cinema são marcados desde sua origem por uma preocupação com os efeitos de espectatorialidade em seus cruzamentos com marcações de gênero.

Nos anos 1970, quando se conformava uma crítica feminista de cinema, o trabalho da pesquisadora e realizadora Laura Mulvey foi fundamental para iniciar o debate acerca de gênero e espectatorialidade no cinema hollywoodiano clássico, notadamente em seu ensaio “Prazer Visual e o Cinema Narrativo”, publicado em 1975 na revista Screen. Neste texto pioneiro, Mulvey (1975) faz uso de teorias da psicanálise para descrever os mecanismos pelos quais o cinema clássico estadunidense promove a identificação do espectador com o olhar da câmera e com o protagonista, caracterizados como masculinos. O feminino, a imagem da mulher - ou a mulher como imagem -, é submetida a esse olhar, ocupando a posição de objeto, passivo, e não de sujeito, ativo. Mulvey descreve essas posições de gênero a partir do complexo de castração, no qual a diferença sexual do corpo da mulher representaria para o masculino a falta e a ameaça de castração. Frente a essa ameaça, o inconsciente masculino tem duas opções. Deve ou reencenar o trauma da castração, colocando a mulher em uma posição desvalorizada, que deve ser punida ou perdoada, postura que a autora associa ao voyeurismo, ou negar a ameaça da castração, transformando a mulher em objeto de fetiche por meio da construção do belo, neutralizando seu perigo - é o mecanismo da escopofilia fetichista. Nesta dinâmica, a presença feminina costuma representar uma interrupção da narrativa, momento de espetáculo e prazer visual - e o close-up e as cenas de performances musicais são destacadas pela autora como exemplos claros dessa interrupção fetichista. Mulvey propôs que o cinema feminista deveria ser antinarrativo e antiedípico, e negar o prazer visual proporcionado pela experiência do cinema clássico (MULVEY, 1975).

A enorme repercussão do ensaio gerou um debate intenso no campo da crítica feminista, e o texto foi criticado em especial acerca da ausência de possibilidade de um olhar feminino nessa proposição (Sônia MALUF; Cecília A. de MELLO; Vanessa PEDRO, 2005). Duas décadas depois, Mulvey articula uma possibilidade de espectatorialidade mais ativa para as mulheres, através da noção de ‘espectadora curiosa’ (MULVEY, 1996). Preocupada com as formas de oposição possíveis aos mecanismos de espectatorialidade voyeurista e fetichista por ela identificados, a autora descreve a possibilidade de uma postura feminista movida por um ímpeto de conhecimento, pelo desejo de decifrar um enigma. Trabalhando com a iconografia do mito de Pandora, Mulvey sugere que uma postura de espectatorialidade feminista apresentaria “um desejo compulsivo de ver e saber, de investigar algo secreto” (MULVEY, 1996, p. 64) que se oporia à recusa do fetichismo em ver e aceitar a diferença do corpo feminino. Assim, a espectadora seria movida por uma curiosidade capaz de ultrapassar qualquer proibição ou sinal de perigo, a qual ela associa a uma epistemofilia, ao prazer de conhecer.

Na mesma década, bell hooks escreveria seu célebre ensaio “O olhar opositor: mulheres negras espectadoras”, que desestabiliza o debate acerca da espectatorialidade “de mulheres” ao sugerir que as mulheres negras ocupam uma posição radicalmente diferente das mulheres brancas frente aos filmes. A autora descreve um olhar opositor mobilizado por espectadoras negras frente ao cinema narrativo. Não encontrando possibilidade de identificação na imagem da mulher branca e tampouco no protagonista masculino, as espectadoras negras não se deixariam “enganar” pelos mecanismos do cinema narrativo, e o prazer que encontram na sala de cinema é aquele de questionar, em uma postura crítica frente àquilo que é mostrado na tela (hooks, 2019).

Tanto o olhar opositor quanto a espectadora curiosa descrevem espectadoras em postura de alerta, que não se entregam passivamente à narrativa ou a um lugar masculinizado frente aos filmes, mas que atuam na desconstrução dos mecanismos de prazer visual a partir de uma posição marcada pelo gênero feminino. Se por um lado diferem na intenção do olhar - a ideia de oposição aponta muito mais para uma contestação ativa, um lugar disruptivo pautado pela desidentificação de espectadoras negras com as imagens mostradas pelo cinema narrativo, enquanto a curiosidade sugere um certo interesse por um enigma a ser desvendado - os dois conceitos parecem ricos para pensar a postura de espectatorialidade das montadoras e realizadoras que trabalham com found footage. Afinal, a remontagem de material apropriado nesses filmes busca com frequência se opor a narrativas e representações dominantes de papéis de gênero, em suas intersecções com marcadores de raça, território e sexualidade, entre outros, ou expor os mecanismos da linguagem audiovisual atuantes na construção dessas representações.

A partir da chegada e difusão das tecnologias digitais, Mulvey observa uma mudança importante nas formas de assistir ao cinema. Para a autora, a possibilidade de pausar, voltar e repetir, iniciada pelas tecnologias de home video, proporciona ao espectador uma nova posição muito mais ativa, na qual ele é capaz de se emancipar do olhar do protagonista, que em sua descrição em “Prazer Visual e Cinema Narrativo” orientava tanto o olhar da câmera quanto do espectador. A autora descreve duas posições de espectatorialidade que se conformam a partir do que ela chama de um “cinema da demora”: ‘o espectador possessivo’ e o ‘espectador pensante’.

Mulvey defende que a fragmentação do filme em momentos e cenas preferidos a partir da pausa e repetição torna possível para o ‘espectador possessivo’ roubar do protagonista o comando da narrativa e assim ‘feminizar’ o filme, enfraquecendo a narrativa e voltando o foco para “pose, imobilidade, iluminação e a coreografia do personagem e da câmera” (MULVEY, 2006, p. 165, tradução minha). Nesse contexto, a perda de ego que caracterizaria a espectatorialidade da sala de cinema dá lugar a uma postura alerta, de escrutínio, à espreita para capturar um momento ou detalhe especial. Trata-se de uma postura fetichista, que quer possuir aquele momento até então passageiro, se agarrar a ele, e assim possuir também a estrela retratada. Ao perder o controle do avanço da narrativa, no entanto, o protagonista masculino se tornaria tão suscetível a essa forma de fetichismo quanto a figura da mulher, de maneira que o espectador possessivo ocuparia uma posição ambígua entre a subversão dos mecanismos de olhar da narrativa e o reforço do fetichismo.

Também calcado nos mecanismos de “demora” do cinema, o ‘espectador pensante’ se valeria da possibilidade de pausa no avanço frenético da narrativa para criar um espaço de reflexão sobre o cinema. Partindo do ensaio “O Espectador Pensante”, de Raymond Bellour, que analisa o uso de fotografias still em filmes narrativos, Mulvey explora a coexistência de imobilidade e movimento na própria natureza do cinema analógico, e defende que a pausa nas tecnologias eletrônicas de visionamento traz à tona a consciência da imagem estática como componente do movimento no cinema, e com isso também a presença escondida da materialidade da película fílmica. Assim, o espectador pensante é capaz de, a partir da pausa, romper o ilusionismo do cinema narrativo. Nesse sentido, a noção da imagem como documento também passa para primeiro plano, uma vez que “o fascínio do tempo fossilizado ultrapassa o fascínio da progressão narrativa” (ibidem, p. 191, tradução minha).

Mulvey associa o ‘espectador pensante’ à ‘espectadora curiosa’, identificando na possibilidade de pausa do digital uma ferramenta importante para a exploração de uma curiosidade feminista frente ao cinema. Para a autora, as tecnologias digitais operam um papel central de emancipação em relação ao tecido narrativo, proporcionando de forma democrática uma nova relação com o filme que antes estivera presente apenas no cinema de vanguarda, através justamente do acesso à mesa de montagem e das possibilidades de manipulação temporal por ela oferecidas. Nesse sentido, é possível pensar nos diferentes equipamentos utilizados pelas montadoras como tecnologias de visionamento que permitem uma relação crítica com o material audiovisual assistido. As montadoras e realizadoras do found footage se valeriam dessa tecnologia não só para exercer uma espectatorialidade curiosa, um olhar opositor ou uma leitura a contrapelo das obras audiovisuais, mas também transformar essa visão em novas obras, com uma circulação própria.

A já mencionada sequência de montagem em Um Homem com uma Câmera também interessa ao desenvolvimento do raciocínio de Mulvey. Em sua análise do filme, a autora descreve como, antes da aparição de Svilova, o filme vinha construindo um acúmulo de movimento, entre planos de um trem, de uma carruagem e de um cavalo, até que a imagem subitamente congela em um quadro, interrompendo o movimento do cavalo. O quadro congelado cria uma distensão no movimento do filme, e uma mudança de registro temporal, “enquanto o movimento tende a afirmar a presença de um contínuo ‘agora’, a imobilidade traz à superfície uma ressonância do ‘então’” (MULVEY, 2006, p. 13, tradução minha). Somente ao entrar na sala de montagem, através do trabalho de Svilova, o filme retoma o seu movimento, e o trabalho da montadora personifica a reordenação e transformação do material bruto.

Assim, ao pensarmos a figura da montadora como espectadora, como delineada anteriormente, é possível entender também a moviola ou a mesa de montagem como dispositivos de espectatorialidade ativa que antecedem o vídeo e o digital, mas que permitem uma relação muito similar com o filme. A mesa de montagem antecipa essa possibilidade de demora no cinema, que torna possível distender o tempo dos filmes, analisá-los, decupá-los, e em última instância moldá-los a um novo olhar. Annette Michelson é outra a aproximar a mesa de montagem das tecnologias de home video, ainda que passageiramente, ao refletir sobre o trabalho de Svilova. A passagem se dá em meio a uma análise do filme Três Canções para Lênin (Tri pesni o Lenine, 1934, dir. Dziga Vertov), filme de compilação híbrido composto por materiais de arquivo e imagens originais, no qual novamente Svilova é creditada apenas como assistente, embora se saiba que ela teve um papel fundamental em encontrar materiais de arquivo inéditos de Lênin (MICHELSON, 1990, p. 19), e muito provavelmente tenha tido um papel ativo na montagem do filme:

As delícias da mesa de montagem (e a crescente distribuição do video-cassete, que já as forneceu a uma grande parcela de nossa população) oferecem a sensação de controle através da repetição, aceleração, desaceleração, parada em freeze-frame, liberação e inversão de movimento que são inseparáveis da emoção do poder... A euforia que se sente na mesa de montagem é a de um foco cognitivo aguçado e de uma soberania lúdica, fundamentada naquela gratificação profunda de uma fantasia de onipotência infantil disponível àqueles que, desde 1896, brincam, como nunca antes na história do mundo, com o continuum da temporalidade e a lógica da causalidade (MICHELSON, 1990, p. 22, tradução minha).

A descrição de Michelson das “delícias” e da “euforia” da mesa de montagem, aliada às ideias de “onipotência”, “soberania” e “foco cognitivo aguçado” estão muito distantes da descrição da montagem como um trabalho chato, tedioso e manual. Além disso, Michelson e Mulvey fazem uma clara ligação entre uma relação de espectatorialidade democratizada pelo VHS e pelo DVD, que conferem ao espectador um novo poder sobre a obra, e aquela proporcionada pela mesa de montagem. Essa ligação se faz ainda mais presente quando o montador se debruça sobre imagens criadas para outro contexto, em outro tempo, para outro propósito, mas sobre as quais ele ganha poder por meio das possibilidades de manipulação temporal e espacial de montagem. Na mesma linha de raciocínio, a montadora e diretora Abigail Child, uma das principais realizadoras de found footage de perspectiva feminista atuante nos Estados Unidos desde os anos 1980, explica como a moviola altera sua recepção fílmica e consequentemente a relação que estabelece com o cinema. Em entrevista concedida no final dos anos 1980, a cineasta afirma:

Eu tenho uma relação diferente com cinema do que uma audiência teria, não só porque sou uma cineasta, mas porque eu posso ver os filmes de formas que uma audiência não pode. [...] Eu tenho uma relação única com filmes porque eu tenho uma máquina que os reproduz e pausa, então eles começam a ter a propriedade de um livro, ou pelo menos, como vídeo, eu posso voltar e passar uma hora olhando para três cenas, algo que as pessoas não podem fazer em uma sala de cinema, mas podem fazer em suas próprias casas com o videocassete (CHILD, 2005, p. 206, tradução minha).

A obra de Child, quase inteiramente ligada à prática do found footage, é um caso exemplar que transpõe para os filmes essa relação única que a moviola permite estabelecer com a imagem. Em séries de filmes como Is This What You Were Born For (1981-1989) ou The Suburban Trilogy (2011), Child se apropria de materiais audiovisuais diversos como filmes caseiros, pornografia, filmes hollywoodianos, institucionais, etc. Sua montagem é não linear, fragmentaria, muito focada em repetição, e parece decompor o material apropriado para revelar padrões culturais que atuam na formação de identidades nas representações audiovisuais.

Em Covert Action (1984), por exemplo, Child trabalha com filmes caseiros encontrados por ela, registros em 16 mm preto e branco de dois homens sobre seus vários encontros amorosos com mulheres em uma casa de campo. O material é montado junto a cartelas de texto e sobreposto por um diálogo improvisado entre um homem e uma mulher. Em uma montagem fragmentada, de ritmo rápido, Child repete diversas vezes ao longo do filme alguns motivos visuais recorrentes no material encontrado: planos próximos de rostos de diversas mulheres brancas e cenas de beijos entre os homens e essas múltiplas mulheres. A fragmentação dos gestos pela montagem enfatiza uma impressão de violência nessas relações, mostrando o constrangimento que as mulheres sentem diante da câmera - em geral empunhada por um dos dois homens - ou enfatizando pequenos movimentos em que parecem buscar escapar do enlace masculino.

Mais do que um acesso a um real sem mediação, as imagens acabam por se mostrar embebidas de relações de poder: as mulheres posam e os homens detêm o controle da imagem. Covert Action revela, por meio da repetição, padrões inconscientes da sociabilidade heterossexual, e a decomposição dos gestos enfatiza o que há de violento nessas relações. O filme submete os papéis de gênero nas relações heterossexuais à análise da montadora-espectadora, mostrando-os por fim como performativos, pautados em gestos aprendidos e repetidos. Assistindo a este e outros filmes da filmografia de Child, é possível ter consciência da dimensão cultural que nos constitui, e que forma inclusive nossos papéis de gênero.

Assim, propus um afastamento da concepção do trabalho de montagem como algo apenas manual, trazendo a primeiro plano seu caráter criativo. Nesse cenário, identifico o olhar como o principal gesto realizado pelas montadoras. As montadoras como espectadoras encontram na moviola [e, posteriormente, nos softwares de edição digital] uma ferramenta ao mesmo tempo analítica e produtiva, que não apenas permite um olhar aprofundado e uma relação íntima com o material bruto, mas também proporciona a criação artística a partir do ponto de vista particular da montadora que reage a este material.

A espectatorialidade exercida na sala de montagem é ainda capaz de desmobilizar os significados de uma imagem em circulação a partir de uma leitura crítica. Esse olhar analítico, curioso e, potencialmente, opositor se torna uma nova obra que pode ser compartilhada com um público quando concretizada em um filme de found footage. A montagem se mostra então como uma via possível para que as realizadoras/montadoras assumam uma posição ativa de espectatorialidade, que permite retomar o controle sobre as imagens mostradas no cinema e demais mídias audiovisuais, realizando uma leitura a contrapelo. A sala de montagem se torna assim um lugar de potência e de poder, que oferece a possibilidade de dobrar imagens alheias, submetê-las ao desejo da montadora, que, por sua vez, se utiliza dos recursos da mesa de montagem para imprimir sobre essas representações uma leitura própria. Pode-se dizer, enfim, que a grande quantidade de cineastas e montadoras que escolhem trabalhar com found footage é demonstrativa da potência criativa da montagem