INTRODUÇÃO

Os direcionamentos para a inclusão e a acessibilidade são transformações sociais recentes (Cantorani e Pilatti, 2015; Diniz, 2007; Figueira, 2008; UPIAS, 1975, 1981; UPIAS e Alliance, 1997). Apresenta-se como importante marco desse movimento de transformação o surgimento, na década de 1960, no Reino Unido, do modelo social de debate sobre a deficiência. Essa revisão teórica a respeito da deficiência nasceu como uma reação às abordagens biomédicas (Cantorani e Pilatti, 2015; GMCDP, 2010; UPIAS, 1975, 1981; UPIAS e Alliance, 1997).

O esquema biomédico da deficiência foi conformado com o epicentro na deficiência, na doença ou na “anormalidade” corporal, promovendo ênfase na incapacidade ou limitação funcional (Bampi, Guilhem e Alves, 2010; Cantorani e Pilatti, 2015; Medeiros e Diniz, 2004; Oliver, 1997; UPIAS, 1981).

O modelo social da deficiência, por sua vez, parte do princípio de que a deficiência não surge puramente do indivíduo e de sua limitação física, mas da combinação das limitações impostas pelo corpo - resultado de algum tipo de perda ou redução de funcionalidade - e da organização social pouco sensível à diversidade corporal (Cantorani e Pilatti, 2015; Medeiros e Diniz, 2004; Oliver, 1997; UPIAS, 1975, 1981).

Essa abordagem da deficiência impulsionou mudanças e reformulações de conceitos, de orientações e de legislação (Cantorani e Pilatti, 2015), produzindo, no presente, garantias para as pessoas com deficiência (PcDs) (Brasil, 1989) e também o cumprimento dos princípios gerais estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, realizada em 2006, da qual o Brasil é Estado parte e signatário (Brasil, 2008, 2009; ONU, 2006, 2007).

A inclusão é o ato de criar as condições para que as PcDs possam interagir, naturalmente, em todas as situações de convívios sociais. Socialmente, a inclusão representa o avanço em direção à igualdade de direitos entre os indivíduos que formam a sociedade. Trata-se da extensão, a todos, do direito de integrar e participar de todas as dimensões dos ambientes sociais, sem sofrer qualquer tipo de discriminação ou preconceito. Em garantia a essa condição, entram em curso as leis que a impõem (Brasil, 2006, 2007, 2013c, 2013b, 2017a; ONU, 2006) independentemente de condição física, educação, gênero, orientação sexual, etnia, entre outros aspectos. No contexto escolar, consiste na ideia de que todos têm o direito de ter acesso ao sistema de ensino, sem segregação ou discriminação, seja por condições físicas e/ou psicológicas, seja por questões de gênero, religião, etnia, classe social.

A acessibilidade, por sua vez, é um conceito relacionado ao cenário de se promover a inclusão. Em sua amplitude, perante a evolução social alcançada, constitui-se em uma multiplicidade de dimensões, como acessibilidade atitudinal, acessibilidade arquitetônica, acessibilidade metodológica, acessibilidade programática, acessibilidade instrumental, acessibilidade nos transportes, acessibilidade nas comunicações, acessibilidade digital (Cantorani e Pilatti, 2015).

Um grande avanço nesse cenário de garantia aos direitos das PcDs está configurado na lei n. 13.409, de 28 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a reserva de vagas nos cursos técnicos de nível médio e superior das Instituições Federais de Ensino (IFEs) (Brasil, 2016), que caracteriza modernização do arcabouço jurídico voltado para a proteção dessa população. Com a sua sanção foram impostas adequações para as IFEs no que se refere ao processo de acessibilidade e de inclusão das PcDs.

A acessibilidade e a inclusão no ensino superior brasileiro são temas relativamente recentes. Mais recente, ainda, figura a obrigatoriedade das cotas para PcDs. A questão que se coloca é: Como está ocorrendo esse processo? Ou, em outros termos: A acessibilidade e a inclusão estão efetivando-se de fato? As IFEs estão promovendo - de que forma, a que custo, com que apoio - a acessibilidade e a inclusão dessa população?

A temática, de forma geral, tem se constituído objeto de pesquisa no meio acadêmico. Conquanto, em levantamento realizado - e descrito na sequência -, o número de estudos dirigidos ao tema ainda é reduzido, e não há, até o momento, pesquisa levando-se em consideração a lei n. 13.409.

Em levantamento de publicações relacionadas a essa temática - por meio de bibliometria usando os unitermos “acessibilidade”, “inclusão”, “ensino superior”, “Brasil”, “brasileiro”, “pessoas com deficiência”, “PcDs”, em suas combinações possíveis -, foram localizadas 45 publicações.

Na base indexadora SciELO foram localizados 39 estudos publicados com temas relacionados à acessibilidade e/ou inclusão no ensino superior. Dentro dessa temática, os estudos foram dirigidos a diferentes especificidades: formação de professores direcionada ao atendimento de alunos com deficiência no ensino superior (Reis, Eufrásio e Bazon, 2010); direito à inclusão no ensino superior (Araujo, 2017); inclusão direcionada especificamente a alunos com deficiência visual (Fernandes e Costa, 2015; Regiani e Mól, 2013); inclusão e acessibilidade direcionada especificamente a alunos com deficiência auditiva (Bisol et al., 2010; Fernandes e Moreira, 2017; Martins e Napolitano, 2017; Mesquita, 2018); inclusão no ensino superior (Almeida e Ernica, 2015; Calheiros e Fumes, 2016; Facci, Silva e Souza, 2018; Nozu, Bruno e Cabral, 2018; Oliveira, Gonçalvez e Oliveira, 2016; Poker, Valentim e Garla, 2018); normatização, legitimação do acesso, participação e formação (Cabral e Melo, 2017); acessibilidade no ensino superior (Silva e Ferreira, 2017); permanência de estudantes com deficiência (Maciel e Anache, 2017); ingresso e permanência (Castro e Almeida, 2014; Moreira, Bolsanello e Seger, 2011); acessibilidade e permanência (Garcia, Bacarin e Leonardo, 2018); núcleos de acessibilidade nas universidades (Ciantelli e Leite, 2016; Ciantelli, Leite e Nuernberg, 2017; Melo e Araújo, 2018); atenção à diversidade na educação superior (Martos-García e Valencia-Peris, 2016); mapeamento dos estudantes da educação especial (Lourenço e Battistella, 2018); levantamento do número de PcDs matriculados no ensino superior (Duarte et al., 2013); participação do estudante com deficiência no ensino superior (Gesser e Nuernberg, 2017); sentidos da inclusão na visão dos alunos (Almeida e Ferreira, 2018); avaliação da satisfação do aluno com deficiência (Guerreiro, Almeida e Silva Filho, 2014; Saeta, Popadiuk e Teixeira, 2003); barreiras arquitetônicas (Lamônica et al., 2008); política de formação inclusiva (Pereira, Santos e Silva, 2011); produção científica sobre educação inclusiva (Oliveira et al., 2016); produção científica sobre inclusão no ensino superior (Pletsch e Leite, 2017); políticas públicas de acesso (Martins, Leite e Lacerda, 2015); Programa Incluir (Nogueira e Oliver, 2018; Siqueira e Santana, 2010); avaliação da acessibilidade nos cursos superiores pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais “Anísio Teixeira” (INEP) (Cantorani e Pilatti, 2015); panorama inclusivo Brasil/Portugal (Pereira e Albuquerque, 2017).

Na base indexadora Web of Science, os estudos publicados com abordagens direcionadas à referida temática totalizam 6 artigos. Entre estes, as especificidades dos temas foram: acessibilidade nos sítios de Instituições Públicas de Ensino Superior (Pereira, Machado e Carneiro, 2013); ações afirmativas destinadas à acessibilidade e inclusão no ensino superior (Napolitano, Leite e Martins, 2016); percepção dos estudantes com deficiência a respeito da acessibilidade no ensino superior (Silva e Martins, 2016); atitudes sociais para a promoção da inclusão no ensino superior (Omote, 2016); inclusão de alunos surdos no ensino superior (Santana, 2016); inclusão na Universidade do Amazonas (Fernandes, 2016).

Entre os artigos, apenas três estudos foram direcionados a políticas públicas de acesso ao ensino superior para PcDs. Estes, contudo, não abordam a lei n. 13.409/2016, a qual é recente e responsável por alterar significativamente a forma como as IFEs passam a disponibilizar suas reservas de vaga direcionadas a essa população.

Com base na atenção incipiente aos temas acessibilidade e inclusão para as PcDs no ensino superior e na originalidade da temática, o presente estudo tem como objetivo analisar o processo de adequação de uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) à lei n. 13.409/2016.

ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO NAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR: ASPECTOS NORMATIVOS E LEGAIS

A adequação das Instituições de Ensino Superior (IES) ao processo de inclusão e acessibilidade passou a ser exigida pelo Ministério da Educação (MEC) em razão da compulsoriedade firmada por meio de documentos a respeito dos direitos das PcDs (Brasil, 2006, 2007, 2013a, 2013c; ONU, 1948, 2007).

A compulsoriedade é firmada, sobretudo, a partir da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006), a qual foi ratificada pelo Brasil por meio dos decretos n. 186/2008 (Brasil, 2008) e n. 6.949/2009 (Brasil, 2009) e da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2007).

O MEC, diante da meta da plena participação e inclusão estabelecida no Brasil (Brasil, 2008, 2009), passa a gerir mecanismos para o cumprimento de tal compromisso (Brasil, 2007). A política pública define, então, que para a efetivação do acesso, permanência e participação dos alunos na educação superior deve ocorrer o planejamento e a organização de recursos e serviços para a promoção da acessibilidade arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas de informação, nos materiais didáticos e pedagógicos (Brasil, 2007).

Considerando ainda o decreto n. 5.296/2004 (Brasil, 2004), o MEC estabelece que a acessibilidade arquitetônica nas IES deve ocorrer em todos os ambientes, para que estudantes e demais membros da comunidade acadêmica e, de forma mais ampla, a sociedade, tenham garantido o direito de ir e vir com segurança e autonomia. Também é posto que o cumprimento da norma deve ocorrer independentemente da matrícula de estudante com deficiência (Brasil, 2013c). No entanto, em relação às condições de acessibilidade à comunicação e aos materiais pedagógicos, o MEC estabelece que estas devem ser efetivadas mediante demanda por esses recursos e serviços. É destacado, também pelo MEC, que cabe às IES a responsabilidade pela adequação e disponibilização de serviços e recursos em todas as atividades acadêmicas e administrativas (Brasil, 2013a, 2013c).

O ofício circular n. 152/2013 (Brasil, 2013a) impõe urgência para tais adequações. Esse documento reforça a necessidade “de o MEC” cumprir as decisões judiciais proferidas em razão de ações judiciais referentes ao tema em tela. Com o ofício, o MEC encaminha o documento Orientações para a promoção da acessibilidade e permanência, na educação superior, de estudantes com surdez na educação superior (Brasil, 2013a, p. 12).

Consoante à imposição de adequação das IES para a garantia da inclusão e acessibilidade, o MEC, recorrendo ao INEP, por meio da Diretoria de Avaliação da Educação Superior (DAES), responsável pela implementação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), elaborou documento orientador para as comissões responsáveis pelas avalições in loco, intitulado Referenciais de acessibilidade na educação superior e a avaliação in loco do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). O documento tem como propósito servir de subsídio para a ação dos avaliadores acerca de questões pertinentes à acessibilidade de estudantes com necessidades educacionais especiais e de atendimento diferenciado em seus diferentes níveis (Brasil, 2013b).

Em linhas gerais, o documento referencial foi estruturado para acrescentar suporte ao Instrumento de avaliação de cursos de graduação presencial e a distância, de 2012, que subsidiava os atos autorizativos de cursos autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento - nos graus de tecnólogo, licenciatura e bacharelado para as modalidades presencial e a distância. A versão dos instrumentos de avaliação em curso hoje é de 2017: Instrumento de avaliação de cursos de graduação presencial e a distância: autorização (Brasil, 2017b); Instrumento de avaliação de cursos de graduação presencial e a distância: reconhecimento e renovação de reconhecimento (Brasil, 2017a).

O documento referencial acrescentou ao instrumento de avaliação de cursos o suporte para a avaliação específica da acessibilidade. Para o referido suporte, foram estruturados dois quadros de referência: “Espectro da acessibilidade”; e “A presença da acessibilidade no instrumento de avaliação vigente” (Brasil, 2013b, p. 37-44).

Com o quadro “Espectro da acessibilidade” objetivou-se a orientação em relação à amplitude do conceito de acessibilidade, denotando o fato de que esta não se restringe a aspectos físicos e arquitetônicos, e sim se constitui mediante um conjunto de dimensões: acessibilidade atitudinal (referente a preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações); acessibilidade arquitetônica (também conhecida como física); acessibilidade metodológica (também conhecida como pedagógica); acessibilidade programática (referente à sensibilização em relação à eliminação de barreiras e orientações presentes nas políticas públicas); acessibilidade instrumental (referente a instrumentos e ferramentas de estudo); acessibilidade nos transportes (diz respeito não apenas aos veículos, mas também às paradas de ônibus, estacionamento, calçadas de acesso); acessibilidade nas comunicações (diz respeito à comunicação interpessoal, escrita e virtual); acessibilidade digital (disponibilidade de comunicação, de acesso físico, de equipamentos e programas adequados, de conteúdo e apresentação da informação em formatos alternativos) (Brasil, 2013b, p. 37-39).

O quadro “A presença da acessibilidade no instrumento de avaliação vigente” apresenta os critérios de análise direcionados para a verificação da adequação das IES. A verificação dessa adequação está distribuída em duas das três dimensões que compõem o Instrumento de avaliação de cursos de graduação presencial e a distância: dimensão 1 (organização didático-pedagógica) e dimensão 3 (infraestrutura). Para a dimensão 2 (corpo docente e tutorial) não foi acrescentado critério de análise de acessibilidade (Brasil, 2013b).

O indicativo de análise da presença da acessibilidade nas referidas dimensões permanece nos instrumentos de avaliação de cursos de 2017 (Brasil, 2017a, 2017b). Nesses, o termo de referência para análise é “acessibilidade”. E como sua definição é utilizada a apresentada na lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015 (Brasil, 2015):

Possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Para as IFEs, a partir de 2017 - com a sanção da lei n. 13.409/2016, que alterou a lei n. 12.711, de 29 de agosto de 2012, dispondo sobre a reserva de vagas para PcDs nos cursos técnico de nível médio e superior, e, impondo legalmente a garantia de um percentual de suas vagas para as PcDs -, a preocupação com as questões que envolvem a acessibilidade foi aumentada. Essa atenção se deve a dois aspectos desse cenário em foco: o primeiro diz respeito à necessidade de adequação para garantir a acessibilidade, convertida em obrigatoriedade evidenciada nos instrumentos de avaliação de cursos; o segundo surge com a criação da lei em foco, que oferece a certeza de que o número de alunos com deficiência aumentará nas IFEs.

Conforme artigo 3º da referida lei,

Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o art. 1º desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade da Federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. (Brasil, 2016)

Conforme artigo 5º da mesma lei,

Em cada instituição federal de ensino técnico de nível médio, as vagas de que trata o art. 4o desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade da Federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo do IBGE. (Brasil, 2016)

Com a lei n. 13.409/2016, as PcDs são incluídas no programa de cotas das IFEs. Originalmente, a Lei de Cotas (lei n. 12.711) determina que as IFEs devem reservar no mínimo 50% de suas vagas, por curso e turno, para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Dentro dessa cota, 50% das vagas (25% do total de vagas) deverão ser reservadas a estudantes de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita. Não obstante, as cotas devem ser preenchidas, na lei original, de acordo com a proporção de autodeclarados pretos, pardos e indígenas na população da unidade da federação (estados ou Distrito Federal) em que a instituição se encontra. A nova lei, portanto, acrescenta as PcDs a essa cota, que também será regida pela proporcionalidade em relação à população, que é medida, assim como as demais, pelo último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Considerando que a lei n. 13.409/2016 entrou em vigor na data de sua publicação, em 28 de dezembro de 2016, isso significa que as IFEs deveriam se adequar à lei já para o período letivo de 2017. Operacionalmente, para o início do período letivo de 2017 isso seria muito difícil, levando-se em consideração que o processo seletivo para o referido ano já havia sido colocado em curso quando a referida lei foi publicada. Para as IFEs com cursos com processo seletivo semestral ainda havia a possibilidade de adequação a partir do meio do ano de 2017.

METODOLOGIA

O presente estudo é de natureza qualitativa e se configura um estudo de caso único. O caso perquirido foi de uma IFES situada na Região Sul do Brasil. A instituição possui mais de dois mil professores e trinta mil alunos, com a sede na capital do estado e campi no interior. A seleção dos alunos ocorre integralmente pelo Sistema de Seleção Unificado (SISU). Na instituição são ofertadas anualmente, em duas entradas, aproximadamente nove mil vagas, caracterizando-se como uma das primeiras instituições federais que reservou vagas para PcDs no acatamento à lei n. 13.409/2016.

Seguindo os passos preconizados por Yin (2015), o estudo de caso foi realizado em três etapas: planejamento, coleta dos dados e análise do caso.

No planejamento foram realizados:

revisão sistemática de literatura e a construção do estado da arte, utilizando o Methodi Ordinatio - método que utiliza as TICs em seu processo de coleta, seleção e classificação de artigos científicos de acordo com sua relevância científica, considerando os três fatores mais importantes em uma publicação: o fator de impacto, o ano da publicação e o número de citações (Pagani, Kovaleski e Resende, 2017);

seleção dos dois sujeitos para serem inicialmente entrevistados, considerando o procedimento da bola de neve - técnica de amostragem não probabilística que utiliza cadeias de referência, uma espécie de rede em que os participantes iniciais de um estudo (nomeados sementes e identificados por meio de informantes-chave) indicam novos participantes, até que seja alcançado o objetivo proposto (o “ponto de saturação”), quando os participantes não acrescentam novas informações relevantes à pesquisa (Handcock e Gile, 2011);

definido os protocolos para a constituição do corpus documental do estudo, por meio de entrevista semiestruturada e levantamento documental.

O levantamento documental foi constituído, inicialmente, pelas leis brasileiras direcionadas à inclusão e acessibilidade. O conjunto das leis permitiram entender as responsabilidades e obrigações das IFEs no que diz respeito ao tema e dar os contornos iniciais à estrutura das entrevistas. Adicionalmente também foram levantados documentos relacionados à preparação da instituição pesquisada para os processos seletivos em que se passou a atender à lei n. 13.409/2016. Esses documentos auxiliaram no entendimento da complexidade do referido atendimento e na finalização da estrutura das entrevistas.

As entrevistas semiestruturadas, alteráveis em virtude do curso da interpelação aos entrevistados, indagaram questões relacionadas à: visão da gestão da universidade sobre a inclusão de PcDs; posição da instituição sobre as políticas públicas direcionadas ao acesso de PcDs; lei n. 13.409/2016 e seus impactos para as IFEs.

Foram realizadas entrevistas com os dois gestores da instituição, um encontro com cada um deles (selecionados segundo o critério de relação direta com a temática em tela e, ainda, com poder de decisão sobre ela). As entrevistas mostraram-se suficientes em razão do alcance, no que diz respeito ao entendimento e saturação das informações (Thiry-Cherques, 2009). Na seção de resultados e discussão, para garantir o anonimato, os entrevistados foram codificados como E1 e E2, instituindo “E” para “Entrevistado” e os números 1 e 2 para distingui-los. As entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas. A versão escrita foi apresentada para os entrevistados facultando a eles a alteração do conteúdo. Após a feitura das correções solicitadas, com a construção da versão definitiva do documento produzido pelas entrevistas, foi solicitada a assinatura dos entrevistados de acordo com as normas de ética em pesquisa acadêmica.

O procedimento analítico utilizado foi o da análise de conteúdo, que dentro do campo lógico-semântico seguiu os passos preconizados por Bardin (2011). De acordo com o modelo de análise de Bardin, foram adotados os seguintes passos: o recorte das entrevistas e documentos em unidades de registro (palavras, frases, parágrafos) agrupando-as tematicamente em categorias iniciais, intermediárias e finais; das 33 categorias iniciais, foram construídas 16 categorias intermediárias e destas extraíram-se as três categorias finais:

operacionalização da lei n. 13.409/2016 na instituição perquirida;

dificuldades para implementação das novas políticas; e

respostas à nova legislação.

Estas últimas foram utilizadas na etapa de tratamento dos resultados, inferência e interpretação dos dados significativos e válidos a propósito do objetivo previsto.

A abordagem e o instrumento metodológico utilizado obedeceram aos procedimentos éticos estabelecidos para a pesquisa científica em ciências humanas (Santos, 2011).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI N. 13.409, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016, NA INSTITUIÇÃO PERQUIRIDA

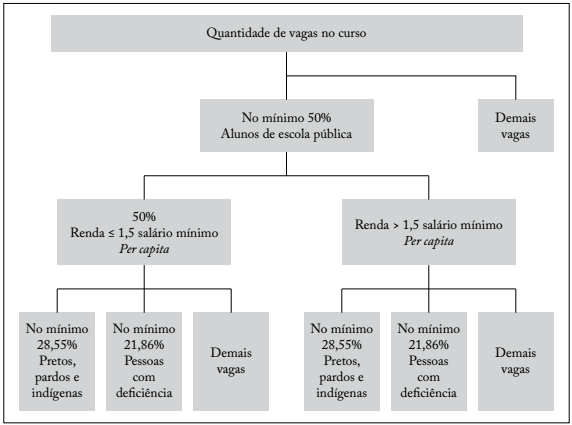

Em observância à lei n. 13.409/2016, a IFES em estudo previu, já em 2017, a disponibilização de vagas, por curso e turno, um percentual para autodeclarados pretos, pardos, indígenas e PcDs. Esse percentual foi, com base na lei, no mínimo igual à proporção de pretos, pardos, indígenas e PcDs da população da Unidade Federativa onde está instalada a instituição (Figura 1). A referência para o percentual é o último censo do IBGE.

Fonte: Elaboração com base na lei n. 13.409/2016 e dados do IBGE (2012).

Figura 1 - Percentual de cotas segundo lei n. 13.409/2016 e IBGE (2012).

No estado onde se encontra instalada a instituição perquirida, de acordo com o Censo 2010 (IBGE, 2012), o número de PcDs com pelo menos uma das deficiências investigadas foi de 2.283.022, o que corresponde a 21,86% de sua população. Esse número é próximo ao registrado para todo o território da Federação, que é 23,9%. A proporção de pessoas autodeclaradas de cor ou raça parda é de 25,1% e de cor ou raça preta é de 3,2%. A proporção de pessoas autodeclaradas indígenas é de 0,25%. Somados, o grupo dos pretos, pardos e indígenas (PPI) totaliza 28,55%.

Com base nos números do IBGE (2012), a reserva de vagas deveria observar os seguintes percentuais, considerando os cotistas sem comprovação de renda e com renda inferior a 1,5 salário mínimo per capita: pretos (3,2%); pardos (25,1%); índios (0,25%); PcDs (21,86%). A soma das quatro cotas é de 50,41%. Para a proposição das vagas é feito o arredondamento para o valor mais alto. Sobram, dentro das cotas, 49,59% para os não autodeclarados PPI. Em termos práticos, o valor acaba sendo menor em razão dos arredondamentos.

Em projeção numérica, considerando uma turma de 44 alunos - a maioria das turmas na IFES investigada, em média, é composta por esse número de alunos -, tem-se o seguinte quantitativo de cotistas (Tabela 1).

Tabela 1 - Vagas para cotistas numa turma de 44 alunos.

| Categorias dos cotistas | N |

|---|---|

| C1c - cotista que possa comprovar ser pessoa com deficiência oriundo de família com renda bruta, comprovada, igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, que não se declarou preto, pardo ou indígena; | 2 |

| C1s - cotista sem necessidade de comprovar ser pessoa com deficiência oriundo de família com renda bruta, comprovada, igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, que não se declarou preto, pardo ou indígena; | 5 |

| C2c - cotista que possa comprovar ser pessoa com deficiência oriundo de família com renda bruta, comprovada, igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, autodeclarado preto, pardo ou indígena; | 1 |

| C2s - cotista sem necessidade de comprovar ser pessoa com deficiência oriundo de família com renda bruta, comprovada, igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, autodeclarado preto, pardo ou indígena; | 3 |

| C3c - cotista que possa comprovar ser pessoa com deficiência independente de renda (sem necessidade de comprovação), que não se declarou preto, pardo ou indígena; | 2 |

| C3s - cotista sem necessidade de comprovar ser pessoa com deficiência independente de renda (sem necessidade de comprovação), que não se declarou preto, pardo ou indígena; | 5 |

| C4c - cotista que possa comprovar ser pessoa com deficiência independente de renda (sem necessidade de comprovação), autodeclarado preto, pardo ou indígena; | 1 |

| C4s - cotista sem necessidade de comprovar ser pessoa com deficiência independente de renda (sem necessidade de comprovação), autodeclarado preto, pardo ou indígena. | 3 |

N: número de alunos cotistas.

Fonte: Adaptado da lei n. 13.409/2016 e dados do IBGE (2012).

No edital 2017/2 da IFES examinada foram ofertadas 4.306 vagas, das quais 2.153 foram destinadas para cotistas. Destas, 587 foram ofertadas para PcDs. A percepção dos gestores em relação à imposição é de que “não cabe à instituição questionar a Lei, deve-se cumpri-la” (E1, 2018). Para o E2 (2018), é dever do Estado responsabilizar-se com a qualidade do desenvolvimento da pessoa e qualificá-la para o mercado de trabalho. Isso “faz das universidades públicas um ambiente propício para tal, onde se respeite e perceba a diversidade humana” (E2, 2018). Para além do apenas legal, os dois entrevistados destacam a lei como uma medida necessária.

Embora já houvesse desde 2008 uma política nacional para educação especial na perspectiva da educação inclusiva, pactuada no decreto n. 186/2008 (Brasil, 2008), foi a partir de 2013, com a introdução de um novo instrumento de avaliação, que as cobranças se tornaram mais efetivas por parte do INEP. A acessibilidade que era avaliada basicamente em virtude da estrutura física, passou a ser avaliada de forma mais abrangente. Essa foi uma medida adotada pelo MEC diante da meta da plena participação e inclusão estabelecida no Brasil (Brasil, 2008, 2009)

O E1 (2018) aponta que a lei n. 13.409/2016 trouxe maior materialidade à inclusão e, somada à obrigatoriedade da acessibilidade firmada perante os instrumentos de avaliação do INEP, as IFEs estão vendo-se obrigadas a cumprir com essas obrigações, porém deparando-se com dificuldades para fazê-lo.

Conforme descrito pelo E2 (2018), o MEC especificou um número de vagas para ingresso de PcDs nas IFEs, o que na visão dele tornou-se um mecanismo importante para a efetivação da inclusão no Brasil.

Não obstante, conforme retratado pelo E1 (2018), é incongruente o governo federal criar leis e não dar às IFEs condições de as cumprir. Em continuidade ao seu pensamento, o referido entrevistado inferiu que o orçamento das IFEs para investimento, nos últimos anos, foi reduzido para valores ínfimos. Relatou ainda que as condições prévias para o cumprimento da lei, em diferentes medidas, eram no máximo incipientes e a contratação de novo pessoal para atender às demandas impostas é vedada, além de que nas poucas brechas existentes na lei, quando possível, o ônus da contratação cabe às universidades que convivem com orçamentos reduzidos.

De acordo com E1 (2018), em diversas oportunidades, a instituição examinada, e em algumas situações também o MEC, foi notificada judicialmente e demandada pelos órgãos de controle em razão do não cumprimento da legislação. O entrevistado ainda enfatiza que o caso mais emblemático foi o de um estudante com autismo: para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), esse estudante necessitou do acompanhamento de três cuidadores; aprovado na instituição em estudo, constatou-se, por um lado, que as instituições não tinham condições mínimas de atender às necessidades do estudante, e, por outro, que o demandado pela família do estudante passava em muito do razoável. A situação, transcorrido mais de um ano, persiste com soluções paliativas e insatisfatórias, quer seja para a IFES, quer seja para a família do estudante. Para o E1 (2018), a inclusão nunca existiu nesse caso e em muitos outros.

As medidas adotadas pelo MEC para atingir a meta da plena participação e inclusão estão mostrando-se efetivas no que diz respeito à estrutura legal. No entanto, é preciso atenção a esse cenário, sobretudo ao suporte às IFEs e à efetivação da acessibilidade em sua multiplicidade de dimensões: acessibilidade atitudinal, acessibilidade arquitetônica, acessibilidade metodológica, acessibilidade programática, acessibilidade instrumental, acessibilidade nos transportes, acessibilidade nas comunicações, acessibilidade digital, e, consequentemente, no estabelecimento, de fato, da inclusão, pois há uma distância significativa entre ingresso e permanência (Cabral e Melo, 2017; Cantorani e Pilatti, 2015; Martins e Napolitano, 2017; Omote, 2016).

DIFICULDADES PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS NOVAS POLÍTICAS

É reconhecido pelos entrevistados (E1, 2018; E2, 2018) que, com a publicação da lei 13.409, em 28 de dezembro de 2016, esta deveria ser cumprida pelas IFEs, em tese, já no primeiro semestre de 2017. De acordo com eles, o cumprimento, ainda que não facultativo, não aconteceu na quase totalidade das IFEs brasileiras. Conforme retratado pelos entrevistados, além de não haver tempo hábil para implementação da lei no primeiro semestre de 2017, o que resultou em processo judicial contra a IFES investigada, a presente instituição não tinha condições físicas e de pessoal para atender às exigências impostas naquele momento.

A IFES em tela deu início ao processo de adequação em meados de 2017. Essa indisponibilidade para o atendimento à nova política, de acordo com E2 (2018), ficou evidente no processo seletivo daquele ano e ainda no processo seletivo do início de 2018. As dificuldades foram minimizadas apenas no segundo semestre de 2018. Contudo, conforme relatos dos entrevistados (E1, 2018; E2, 2018), foram evidenciadas diversas adversidades para a execução dos processos seletivos. Entre as dificuldades e limitações evidenciadas nas entrevistas, estão: a falta de estrutura didática, pedagógica, humana e estrutural nos campi da IFES. Um problema que em grande medida, ainda de acordo com os entrevistados, é recorrente em todas as IFEs do Brasil.

Conforme aponta o E1 (2018), as dificuldades para as IFEs são ainda maiores após o processo seletivo, pois não receberam o aporte financeiro e de pessoal, necessário e urgente, para adequarem-se às novas obrigações. Ressalta ainda que “o Brasil vive um momento de grande complexidade em sua história, e nesse momento recursos de investimento e novas contratações são coisas impensáveis”. Na visão desse gestor, o governo promulgou uma lei que é inquestionável em todos os sentidos, mas as IFEs não possuem condições mínimas de atendê-la, pois “a realidade concreta tem apresentado situações que o cumprimento não é possível” (E1, 2018).

De acordo com E1 (2018), já no início do processo de oferta das vagas para as PcDs (segundo semestre de 2017), quando a procura ainda foi baixa - com o preenchimento de aproximadamente 10% das vagas ofertadas -, a IFES mostrou-se incapaz de responder satisfatoriamente às imposições da lei, revelando que a instituição ainda não possui estrutura para atender a uma demanda que é particular, imprevisível e temporal.

A falta de estrutura é apontada por E1 (2018) como um problema comum nas universidades brasileiras, e, segundo o qual, tem agora mais um agravante: a falta de profissionais específicos e capacitados para atender a um público peculiar. Esse entrevistado apresenta como exemplo mais complexo no que diz respeito à falta de profissionais para atendimentos específicos os casos de alunos com autismo; também cita como deficiência grave de profissionais a que se apresenta para os alunos surdos, que requerem disciplinas ofertadas em LIBRAS e profissionais especializados para tal demanda.

O gestor E2 (2018) esclarece que a IFES atende precariamente os alunos com deficiência, pois o número de docentes e servidores concursados exclusivamente para acompanhá-los é reduzido. De acordo com E2, a política proposta para a inclusão de PcDs, inicialmente, não viabilizava e nem mesmo flexibilizava a contratação de profissionais de áreas específicas.

A flexibilização veio com a portaria n. 443, de 27 de dezembro de 2018. A portaria estabelece os serviços que serão preferencialmente objeto de execução indireta (Brasil, 2018b), em atendimento ao disposto no artigo 2º do decreto n. 9.507, de 21 de setembro de 2018, que dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços da administração pública federal (Brasil, 2018a). Com a portaria, aquilo que era uma possibilidade pouco clara na lei torna-se uma possibilidade concreta. Os profissionais demandados, sem manobras jurídicas, podem ser contratados. Não obstante, essa foi uma atualização jurídica para “flexibilizar”, a conta ficou para as IFEs, o que ainda não “viabiliza”.

Um retrato desse cenário é apresentado por E2 (2018), ao relatar que houve uma tentativa da IFES para suprir a demanda com profissionais para o atendimento necessário, “mas o ônus da contratação recairia sobre a instituição, e os valores destinados a esta demanda inviabilizariam o funcionamento da universidade como um todo”.

Ainda na exposição do E2 (2018), a falta de apoio para a implantação da lei foi evidenciada quando o MEC informou que a própria universidade deveria arcar com os custos para a contratação de pessoal capacitado e assim suprir a necessidade de atendimento às PcDs. Relatou ainda que um levantamento feito pela presente IFES apontou que seriam necessários 47 profissionais para o primeiro semestre de 2018, gerando um custo aproximado de R$5.000.000,00 anuais do custeio da instituição. Destacou o entrevistado que esse levantamento foi apenas para a necessidade de atendimento para o primeiro semestre de 2018 e não havia como prever as necessidades para os semestres seguintes.

Nas entrevistas foram apontados alguns exemplos de alunos com deficiência e da dificuldade da IFES diante das necessidades específicas desses alunos. Em todos os exemplos foram destacados os problemas relacionados à falta de estrutura e também de preparo dessa instituição para atender às demandas características de cada uma das deficiências. Um exemplo apresentado em destaque pelo E2 (2018) foi a inscrição de um candidato, nas palavras deste, com deficiência física nos membros superiores. Esse aluno candidatou-se para uma vaga no curso de engenharia civil. Conforme retratado por E2 (2018), esse caso remete à necessidade da IFES realizar uma reavaliação e reestruturação dos projetos pedagógicos, além da reorganização da estrutura física dos laboratórios e da capacitação dos servidores para que seja possível a inclusão desses alunos.

As entrevistas mostram que a IFES, mesmo muito cobrada pelos órgãos regulamentadores e pela própria sociedade, não está conseguindo cumprir a lei. Na visão do E1 (2018), “as IFEs estão fazendo o (pouco) que é possível (terceirização, monitoria, convênios com associações) [...] mas este fazer está muito aquém do mínimo necessário para incluir”.

Essa realidade é evidenciada em outros estudos acerca da temática. Embora se verifique avanços em torno das normatizações jurídicas direcionadas para assegurar o direito das PcDs na educação superior, há um hiato entre o discurso legal e as condições efetivas para uma plena participação desse público na experiência universitária (Almeida e Ernica, 2015; Almeida e Ferreira, 2018; Facci, Silva e Souza, 2018; Martins e Napolitano, 2017; Nozu, Bruno e Cabral, 2018; Oliveira et al., 2016).

RESPOSTAS À NOVA LEGISLAÇÃO

A respeito das medidas assumidas pela IFES, perante as dificuldades sentidas para a adequação que se impôs a partir da lei n. 13.409/2016, o gestor E2 (2018) infere que, diante de todos os impasses ocorridos em 2017, para o ano 2018 o edital para a seleção dos candidatos às vagas de PcDs melhorou em sua forma, requisitando atestados médicos mais completos e minuciosos e introduzindo modelos específicos no próprio edital. Adicionalmente, o edital estabeleceu um prazo maior para avaliação dos candidatos com deficiência, o que resultou em menor desgaste no processo. Também foi implementada uma comissão para acompanhar todos os processos e a verificação da documentação apresentada pelos candidatos. Mas também relatou o gestor que, ainda assim, foram identificadas falhas, e novos ajustes se fizeram necessários e foram realizados para os editais seguintes (E2, 2018).

O gestor E2 (2018) informou ainda que, em resposta a todas as dificuldades e limitações encontradas para a implementação das novas políticas, ações passaram a ser realizadas por parte da IFES visando não apenas ao cumprimento da lei, mas à permanência dos alunos com deficiência.

Cabe acrescentar que a evasão e a reprovação afetam diretamente o recurso financeiro das IFEs, as quais têm parte de seu recurso vinculado ao número de alunos, e também à sua permanência e êxito. Para tal vinculação foi institucionalizada, por meio da portaria MEC n. 651, de 24 de julho de 2013, a Matriz de Orçamento de Outros Custeios e Capital (Matriz OCC) como instrumento de distribuição anual dos recursos destinados às universidades federais (Brasil, 2013d). A Matriz OCC teve como base para a definição de seus critérios o decreto n. 7.233, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre procedimentos orçamentários e financeiros relacionados à autonomia universitária (Brasil, 2010). Essa vinculação orçamentária das IFEs com o número de alunos - não apenas matriculado, mas que permanece e se forma - é um fator determinante para que as referidas instituições busquem maneiras de melhorar a permanência e êxito dos alunos. Além das obrigações legais, soma-se a estas a vinculação orçamentária.

Voltando às ações direcionadas ao cumprimento da lei e à permanência dos alunos com deficiência, o gestor E2 (2018) relatou as seguintes: parceria com instituições especialistas na área médica, como ortopedia, otorrinolaringologia, psiquiatria e oftalmologia; a criação no sistema acadêmico de um relatório de PcDs, contendo a descrição dos tipos de deficiência e a necessidade ou não de acompanhamento; inclusão de simbologia internacional para identificação de deficiência no diário de classe do professor, alertando com antecedência o docente sobre o estudante e sua deficiência; contratação de cuidadores para atender os estudantes com restrições físicas severas, diretamente do custeio do campus; criação do monitor acompanhante - estudante contratado via bolsa da universidade para acompanhar o aluno com deficiência; e a proposta de criação de um programa de capacitação continuada de docente que contemple a atuação dos docentes no que se refere a esse público.

Todas essas ações visaram proporcionar melhores condições aos alunos, além do atendimento à legislação em vigor. Concomitantemente, conforme informado pelo E2 (2018), a universidade vem realizando estudos por meio de comissões específicas, que objetivam a utilização de tecnologia para minimizar as dificuldades nos processos de ensino e aprendizagem de alunos com deficiência. Esse gestor pressupõe que a utilização de recursos tecnológicos poderia reduzir a necessidade de contratação de profissionais específicos, embora isso exija tempo e capacitação dos docentes para o trabalho.

É possível identificar evidências de desenvolvimento de políticas internas destinadas à inclusão e à acessibilidade nessa IFES, até mesmo antes da promulgação da lei. Mas, por ser um processo recente e complexo, está ainda distante de sua consolidação.

Conforme retratado por E2 (2018), há ciência da necessidade de melhora. Em suas palavras: “temos ciência que necessitamos melhorar nossas condições de acessibilidade de forma mais ampla, ajustar currículos e a forma de conduzir os processos de ensino-aprendizagem distintos para cada tipo de pessoa”.

Mas a ênfase nas entrevistas está no fato de que os problemas mais morosos para a inclusão nas IFEs residem na contratação de pessoas, fator este totalmente determinado pelo orçamento da instituição e limitado pela legislação vigente.

As entrevistas, acompanhadas da documentação investigada, vão evidenciando que para políticas públicas como essa constituírem-se, de fato, uma conquista para a sociedade, é preciso não apenas a criação de uma lei como a 13.409/2016, é preciso que o governo tenha conhecimento a respeito da realidade concreta e sensibilização diante dessa realidade; é preciso que os recursos necessários sejam adequadamente direcionados para a mudança positiva dessa realidade.

De acordo com o informado pelos gestores (E1, 2018; E2, 2018), as universidades públicas enfrentam a imposição da lei n. 13.409/2016 sem condições reais de superar os problemas que se apresentam num cenário imprevisível que se desenha a partir do final de 2016. E complementam que as dificuldades aumentam para as IFEs que não têm cursos na área da saúde, pelo fato de que estas não têm a possibilidade de contar com os serviços desse segmento.

Com base no modelo social da deficiência, que pressupõe que a deficiência se estabelece pela combinação das limitações impostas pelo corpo e pela organização social pouco sensível à diversidade corporal (Cantorani e Pilatti, 2015; Cantorani, Pilatti e Gutierrez, 2015; UPIAS e Alliance, 1997), e diante do cenário apresentado pelos entrevistados, no qual as situações que se apresentam - perante o aumento significativo de alunos com necessidades específicas e diversas - não estão sendo corretamente enfrentadas e/ou solucionadas pela universidade, quer seja por ultrapassar suas possibilidades/limite, quer seja por despreparo (E1, 2018; E2, 2018), ainda que desejável e necessária, o efeito prático da lei em tela pode “não” estar convertendo-se em inclusão - e talvez se esteja estabelecendo um ambiente excludente. Complementarmente, na opinião do gestor E1 (2018), ainda que em graus distintos, nenhuma IFEs brasileira tem condições de atender a essa legislação integralmente.

Instigações internacionais mostram que a presença de estudantes com deficiência no ensino superior é baixa (Borges et al., 2017), e essa situação é marcada por abandono e insucesso acadêmico (Borges et al., 2017; Nolan et al., 2015). Nesse cenário, apresentam-se como causas as barreiras arquitetônicas, a falta de adequação dos processos de ensino-aprendizagem, a não adequação do processo e/ou instrumentos de avaliação, a ausência de recursos educativos adequados e, principalmente, as barreiras atitudinais (Borges et al., 2017).

Diante desse panorama, o gestor E1, baseado em sua percepção pela posição que ocupa, relata, ainda, entender que o MEC não tem condições de dar suporte para as IFEs atenderem à legislação que vigora, além de não ter também uma política para a inclusão. Para ilustrar, ressaltou esse mesmo gestor que o único programa ofertado pelo MEC voltado para as IFES é o Incluir (argumenta que existe os programas da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão - SECADI - para a educação básica, mas que para o ensino superior existe apenas o Incluir) (E1, 2018).

O Incluir é um Programa de Acessibilidade na Educação Superior que propõe ações para garantir o acesso pleno de PcDs às IFES. O objetivo principal do Programa Incluir é fomentar a criação e a consolidação de núcleos de acessibilidade voltados à integração de PcDs à vida acadêmica, eliminando barreiras comportamentais, pedagógicas, arquitetônicas e de comunicação no âmbito institucional (Brasil, 2013c).

Sobre o valor recebido por essa IFES do Programa Incluir, o gestor E1 infere que no ano de 2018 foi pouco mais de R$200.000,00 (E1, 2018). Na avaliação do gestor, o valor é irrisório diante do fato de que a instituição tem mais de trinta mil alunos. Adicionalmente, coloca que mesmo o Núcleo de Acessibilidade da Instituição vem desenvolvendo importante papel no intuito de minimizar os problemas resultantes de recursos aquém do mínimo necessário (E1, 2018).

Estudos mostram a importância do Programa Incluir para a garantia do acesso pleno das PcDs no ensino superior, especialmente para a criação e a consolidação de núcleos de acessibilidade nas IFES (Cabral e Melo, 2017; Nozu, Bruno e Cabral, 2018). Contudo, esses e outros estudos apontam que é preciso ir além do discurso legal e mesmo de ações incipientes, que não avançam (Almeida e Ernica, 2015; Borges et al., 2017; Facci, Silva e Souza, 2018; Fernandes, 2016; Martins e Napolitano, 2017; Nozu, Bruno e Cabral, 2018; Oliveira et al., 2016; Omote, 2016; Pereira e Albuquerque, 2017; Santana, 2016). A plena participação das PcDs na estrutura universitária requer a organização legal, mas também a organização orçamentária.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo analisou o processo de adequação de uma IFES à lei n. 13.409/2016. Constatou-se que a instituição examinada não apresenta condições adequadas para atender à demanda implicada no estabelecido pela referida lei. Verificou-se que a instituição tem adotado medidas para tentar suprir as diferentes necessidades específicas e diversas que a realidade impõe. A estruturação desse atendimento, no entanto, depende de recursos do governo federal, mantenedor das IFEs. O mantenedor, não obstante, não disponibiliza recursos satisfatórios para atender à legislação que ele próprio sancionou. O ônus, nesse caso tem sido (praticamente) todo das universidades.

Para se chegar a essas conclusões, operacionalizou-se a análise de conteúdo do corpus documental, para o qual foram estabelecidas três categorias:

operacionalização da lei n. 13.409, de 28 de dezembro de 2016, na instituição perquirida;

dificuldades para implementação das novas políticas; e

respostas à nova legislação.

Na categoria Operacionalização da lei n. 13.409, de 28 de dezembro de 2016, na instituição perquirida, foi evidenciado que no edital 2017/2 a IFES examinada ofertou 587 vagas para PcDs. Na visão dos gestores, isso foi positivo do ponto de vista da efetivação da entrada de alunos com deficiência nas universidades brasileiras. Mas foi ressaltada a incoerência de se criar uma lei como essa e não dar condições para as IFEs cumprirem com suas exigências, colocando em dúvida/risco a própria inclusão.

Em relação às Dificuldades para implementação das novas políticas, foram relatadas falta de estrutura didática, pedagógica, humana e estrutural nos campi da IFES. No primeiro edital, com oferta de vagas para PcDs, no segundo semestre de 2017, mesmo com procura baixa naquele momento (com preenchimento de apenas 10% das vagas ofertadas), foi constatado incapacidade de responder satisfatoriamente às imposições da lei, revelando falta de estrutura para atender a uma demanda particular, imprevisível e temporal.

Boa parte do problema está na falta de pessoal capacitado e contratado especificamente para o atendimento necessário, cenário que esbarra na “não” viabilização para contratação desse pessoal e na sua “não” flexibilização. A flexibilização veio com o decreto n. 9.507/2018 e a portaria n. 443/2018, mas a viabilização não, pois a conta para as contratações simplificadas ficou para as IFEs, o que inviabilizaria o seu funcionamento.

Como respostas à nova legislação, constatou-se que a instituição tem buscado meios de atender de forma mais adequada às demandas geradas pela lei n. 13.409/2016, visando não apenas ao cumprimento da lei, mas à permanência dos alunos com deficiência.

O que foi mostrado no presente estudo é a triste caricatura da educação superior brasileira. A lei n. 13.409/2016 é justa e necessária. O que deve ser discutido, de forma ampla, é a necessidade de geração de condições para a sua efetivação por parte do governo federal. A conta, ou seja, a responsabilidade financeira, foi repassada para as IFEs. E o que se mostra é que estas terão dificuldade para arcar com essa responsabilidade do ponto de vista financeiro; com risco de supressão de outras necessidades. O que se deveria constituir em garantia de inclusão, de forma perversa, pode estar criando um cenário de percepção de exclusão, ao gerar um ambiente em que se evidencie a diferença e potencialize a dificuldade. O arcabouço legal mostra-se coerente e eficaz em consideração à meta da plena participação e inclusão estabelecida no Brasil. Em contrapartida, não está previsto na organização orçamentária governamental o apoio necessário às IFEs para que a acessibilidade e inclusão alcancem os níveis esperados.

O presente estudo apresenta como principal limitação o fato de ser um estudo de caso único, o que impossibilita a generalização dos resultados. Também é importante destacar como limitação o fato de que o caso examinado não possui cursos na área da saúde, que tenham em sua prática relação com as demandas produzidas pelo processo de inclusão, ampliado pós-lei n. 13.409/2016. Em relação a esse cenário, assume-se como factível a interpretação de que a existência de cursos de saúde diretamente relacionados a essa demanda pode resultar em minimização das dificuldades encontradas no caso estudado. Diante do exposto, para a melhor compreensão do objeto em foco, firma-se a necessidade de estudos similares em outras instituições.

texto em

texto em