1 INTRODUÇÃO

Este estudo utiliza o conceito de Grupo de Pesquisa (GP) definido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), como um conjunto de indivíduos organizados hierarquicamente em torno de uma ou, eventualmente, duas lideranças. Tal organização se assenta na experiência, destaque e liderança no campo científico, em que há envolvimento e prática profissional permanente com a atividade de pesquisa. Tais grupos se organizam em torno de linhas comuns de pesquisas subordinadas a ele, no qual compartilham instalações e equipamentos (CNPq, 2023).

Em artigos publicados sobre a produção científica e o perfil dos GPs sobre Educação Especial no Brasil (Casagrande & Mainardes, 2021a; Mainardes & Casagrande, 2022), verificou-se a escassez de produções sobre o tema. Assim, este estudo se justifica pela limitação de pesquisas sobre o tema e avança para além do levantamento do perfil e das produções sobre GPs em Educação Especial, propondo como objetivo a análise de um conjunto de dados referentes ao nível meso, que diz respeito a sua organização, ao seu funcionamento e às perspectivas teórico-epistemológicas e metodológicas. O conjunto de dados analisados refere-se aos seguintes aspectos: a) identificação e caracterização; b) estratégias; c) organização e funcionamento; d) contribuições; e) perspectivas teórico-epistemológicas e metodológicas; e f) pesquisa e produção de conhecimento.

O problema de pesquisa foi assim formulado: Como os Grupos de Pesquisa de Educação Especial são caracterizados em relação a sua organização, ao seu funcionamento e às perspectivas teórico-epistemológicas e metodológicas? Este estudo destaca as características dos GPs, os quais representam elementos essenciais do campo acadêmico da Educação Especial, produtores e disseminadores de conhecimentos que influenciam diretamente no desenvolvimento da Educação Especial no país.

Este artigo é a continuidade de uma pesquisa anterior sobre GPs de Educação Especial cadastrados no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil (DGPB), do CNPq (Mainardes & Casagrande, 2022). Seu objetivo é analisar a opinião de 84 líderes de GPs ligados ao campo acadêmico da Educação Especial (Casagrande, 2020, 2021; Casagrande & Mainardes, 2021a, 2021b, 2021c) sobre aspectos relacionados à sua organização, ao seu funcionamento e às perspectivas teórico-epistemológicas e metodológicas.

2 MÉTODO

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), com o Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) nº 38594920.0.0000.0105. Caracteriza-se como quali-quantitativa em relação à natureza, à finalidade exploratória e ao procedimento do tipo de pesquisa documental (Gil, 2006).

A pesquisa envolveu a aplicação de um questionário online composto por questões abertas (descritivas) e fechadas (múltipla escolha), elaborado por meio do uso do Formulários Google. O convite para a participação na pesquisa foi encaminhado por meio de link enviado por e-mail, individualmente, aos 62 líderes de GPs específicos de Educação Especial e para os 203 líderes de grupos considerados relacionados ao campo da Educação Especial4. Com o questionário online, foi enviado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o qual garantiu anonimato e confidencialidade aos participantes.

Testado previamente, o questionário adaptado de Mainardes (2022b) continha os seguintes tópicos sobre os GPs ajustados ao campo da Educação Especial:

Informações gerais: idades dos líderes e participantes; quantidade de grupos liderados; nome(s) do(s) grupo(s) liderado(s); categorias administrativas das Instituições de Ensino Superior (IES); ano de formação; número de grupos relacionados e específicos; número de pesquisadores efetivos: pesquisadores, estudantes e professores da Educação Básica; quantidade de doutores, mestres, graduados e estudantes do Ensino Médio.

Organização e funcionamento do grupo: frequência e modalidade dos encontros; estratégias utilizadas; responsável pela seleção dos textos discutidos; principais temáticas discutidas; responsável pela coordenação das reuniões; principais contribuições do grupo para os participantes; dificuldades encontradas; aspectos negativos ou problemáticos; impactos da pandemia (covid-19) nas atividades do grupo.

Perspectivas teórico-epistemológicas e metodológicas: perspectivas teórico-epistemológicas: principais autores utilizados para fundamentar as pesquisas; perspectiva(s) teórica(s) empregada(s) pelos pesquisadores; explicitação ou não da perspectiva teórico-metodológica; discussões a respeito da explicitação da perspectiva teórica pelos participantes do grupo; objetos de pesquisa; instrumentos de coleta de dados; estratégias de análise de dados; tipo de abordagem de pesquisa; e discussões sobre questões éticas.

Pesquisa e produção de conhecimento: interlocução e parcerias com outros grupos e redes de pesquisa nacional ou internacional; principais associações científicas e eventos das quais os membros participam.

Os dados foram coletados e sistematizados com uso dos dados estatísticos do Formulário Google, Editor de planilhas ®Excel e analisados com base na análise de conteúdo, conforme as seguintes correspondências metodológicas: a) organização da análise; b) codificação; e c) categorização (Bardin, 2011).

A presente pesquisa enquadra-se no nível de abordagem meso, pois sistematizou, organizou e analisou um conjunto de dados referentes à estrutura, ao funcionamento, às perspectivas e à dinâmica dos GPs, a partir da experiência de seus líderes (Mainardes, 2022a). Os questionários enviados foram respondidos por 84 líderes, aqui identificados pela letra “L”, seguida do número subsequente, entre os meses de agosto de 2022 e março de 2023.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Esta seção encontra-se dividida em cinco partes. Inicialmente, são apresentadas as produções sobre GPs voltados à Educação Especial. Na sequência, trazem-se informações gerais sobre os GPs e o seu funcionamento em Educação Especial, no Brasil. Posteriormente, discorre-se sobre as contribuições dos GPs de Educação Especial, seguida das dificuldades enfrentadas nesses grupos. Por fim, são anunciadas as perspectivas teórico-epistemológicas e metodológicas dos GPs em Educação Especial.

3.1 AS PRODUÇÕES SOBRE GRUPOS DE PESQUISA VOLTADOS À EDUCAÇÃO ESPECIAL

No levantamento de produções sobre GPs de Educação Especial, constatamos a existência de algumas pesquisas (Casagrande & Mainardes, 2021a; Jesus et al., 2016; Jordão & Silveira, 2013; Mainardes & Casagrande, 2022; Mantoan, 2000; Mendes, 2008, 2012; Mendes et al., 2016; Mendonça et al., 2017; Moraes et al., 2017; Munster et al., 2012; Pletsch & Souza, 2017; Pletsch et al., 2014; Pletsch et al., 2015; Pletsch et al., 2017; Porto et al., 2016; Rebelo, 2018; Sales, 2020; Silva Junior & Silva, 2015; Souza & Barros, 2020). Entre os temas abordados nas referidas produções, destacam-se: a) resultados alcançados nos levantamentos e nas discussões desenvolvidas pelos grupos; b) identificação e especificação dos objetivos das Linhas de Pesquisa; c) análise dos aspectos teórico-metodológicos, em que se evidenciam os autores mais citados, a fundamentação teórica do grupo e os encaminhamentos metodológicos; d) análise dos objetos e temas de investigação e os objetivos das pesquisas realizadas; e) estatísticas das produções dos GPs e das Linhas de Pesquisa e seus impactos; f) sua trajetória histórica; g) análise de elementos específicos, como, por exemplo, de redes de pesquisa e dos interesses do grupo e escopo de pesquisa.

Embora haja um conjunto de produções que tratam dos GPs sobre Educação Especial como objetos de pesquisa, sobre os níveis macro e meso dos grupos, as produções são escassas, o que justifica a relevância e aponta o ineditismo deste trabalho.

3.2 INFORMAÇÕES GERAIS E FUNCIONAMENTO DOS GPS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, NO BRASIL

Sobre a liderança dos grupos, a maioria (69 = 82,2%) dos participantes liderava apenas um grupo, e 15 (17,8%) deles indicaram ser líderes de mais de um. As idades dos participantes variavam entre 34 e 83 anos, com maior concentração na faixa etária de 50 a 59 anos. Com relação à região de origem dos grupos: 32 (38,0%) eram do Sudeste; 21 (25,0%), do Sul; 12 (14,3%), do Nordeste; sete (8,3%), do Centro-Oeste; seis (7,2%), do Norte; e seis (7,2%) não identificaram a região.

A maioria das IES em que os líderes atuavam eram federais (48 = 57,2%), seguida de estaduais (35 = 41,7%) e Municipal (1 = 1,1%). Apenas uma instituição era privada, sendo 83 (98,8%) públicas. O ano de formação dos grupos variou entre 1985, o mais antigo, e o mais recente, de 2022, sendo a maior concentração (48 grupos = 57,1%) formados entre 2009 e 2021. Os líderes definiram os grupos como: a) relacionados à Educação Especial (48 respostas = 57,2%); e b) específicos de Educação Especial (36 respostas = 42,8%).

Houve variação de quatro a 104 participantes, sendo a maior concentração indicada entre dez e 20 participantes (39 grupos = 46,4%), em relação aos integrantes efetivos do grupo. Do total, 20 grupos (23,8%) têm, em média, cinco professores pesquisadores. Sobre a presença de doutorandos nos GPs, houve uma variação de zero a 18 doutorandos, sendo a maior concentração entre zero e seis (66 grupos = 78,5%). Importante destacar que 12 (14,2%) grupos não possuem doutorandos. O número de mestrandos variou de zero a 23, sendo a maior concentração entre um e oito (67 grupos = 79,7%). O número de estudantes de Graduação variou entre zero e 22, com maior concentração entre um e seis estudantes (60 grupos = 71,4%). Do total de grupos, 43 (51,1%) possui entre um e cinco professores da Educação Básica, porém 11 (13,0%) não possuem nenhum.

Em relação à frequência dos encontros dos GPs, os líderes informaram a realização de: a) encontros mensais: 39 respostas (46,4%); b) encontros quinzenais: 31 respostas (37,0%); e c) encontros semanais: 14 respostas (16,6%). Quanto à modalidade dos encontros, predominou a híbrida, com 55 respostas (65,5%), seguida da remota, com 21 (25,0%), e presencial, com 8 (9,5%).

A Tabela 1 apresenta as estratégias utilizadas pelos GPs.

Tabela 1 Estratégias desenvolvidas pelos Grupos de Pesquisa

| Estratégias | Quantidade |

|---|---|

| Discussões | 72 |

| Leituras | 68 |

| Apresentação/discussões de projetos de pesquisa (dissertações e teses) | 61 |

| Discussões sobre produções de artigos/eventos | 50 |

| Produção coletiva de textos | 45 |

| Definição de projetos de pesquisa coletiva | 45 |

| Orientação coletiva de teses e dissertações | 43 |

| Seminários | 43 |

| Realização de pesquisa do tipo pesquisa-ação | 2 |

| Apresentação dos projetos de extensão e de pesquisa | 2 |

| Realização do Fórum Estadual de Educação de Surdos | 1 |

| Relatos, palestras e oficinas relacionadas a atividades extensionistas e de formação | |

| Assistir a gravações de cursos sobre tecnologias digitais, redes sociais de pesquisadores e outras temáticas relacionadas à Educação Especial e à Educação Inclusiva | 1 |

| Envolvimento em atividades institucionais | 1 |

| Projetos de extensão de formação de professores da Educação Básica | 1 |

| Grupo de estudos | 1 |

| Elaboração de cursos de formação continuada de professores | 1 |

| Organização de eventos e dossiês de revistas | 1 |

| Total | 438 |

É possível observar o emprego de diferentes estratégias que caracterizam os grupos como comunidades epistêmicas e comunidades de práticas (Degn et al., 2018).

As atividades mais citadas foram: discussões, leituras, apresentação e discussão de projetos de pesquisa. A escolha de textos para as leituras realizadas era feita pelos líderes com os participantes. Ainda, segundo os líderes, a coordenação das reuniões é uma prática distinta entre os grupos: 48 (57,1%) responderam que as reuniões são coordenadas pelo líder, docentes e participantes; 20 (23,9%) responderam que são coordenadas exclusivamente pelo líder; e 16 (19,0%) responderam que é feita pelos pesquisadores que integram o grupo.

A Tabela 2, a seguir, apresenta as temáticas tratadas pelos grupos.

Tabela 2 Temáticas e suas variações tratadas pelos Grupos de Pesquisa

| Temáticas e suas variações | Quantidade |

|---|---|

| Inclusão (Ensino Superior; Educação Básica; social; no mercado de trabalho; escolar) | 22 |

| Práticas pedagógicas inclusivas (processos inclusivos, Educação 4.0, STEAM, produção de materiais) | 17 |

| Políticas públicas de Educação, Educação Especial, Educação Inclusiva e Gestão | 16 |

| Educação Especial (formação de recursos humanos, do/no campo, na perspectiva inclusiva, história) | 11 |

| Formação de professores | 13 |

| Transtorno do Espectro do Autismo (autismo) | 10 |

| Metodologia de pesquisa (pesquisa-ação, pesquisas qualitativas, pesquisa colaborativa, ética na pesquisa) | 9 |

| Deficiência (pessoa com deficiência, heterotipia, juventude, gênero, tipos, subjetividade, visão social, violência de gênero, visual, múltipla) | 9 |

| Ensino Colaborativo (consultoria colaborativa) | 8 |

| Educação de Surdos (surdez, sexualidade, Língua Brasileira de Sinais - Libras) | 8 |

| Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) | 5 |

| Teorias (histórico-cultural; do desenvolvimento, autores) | 5 |

| Altas Habilidades/Superdotação | 4 |

| Atendimento Educacional Especializado | 4 |

| Educação Inclusiva | 4 |

| Tecnologia Assistiva e Comunicação Alternativa e Aumentativa | 4 |

| Currículo (adaptações curriculares, programa de enriquecimento curricular) | 3 |

| Relação família e escola | 3 |

| Processos de ensino e aprendizagem | 3 |

| Pedagogia Hospitalar (classe hospitalar) | 3 |

| Educação Física (adaptada, educação e saúde, esporte e lazer) | 3 |

| Acessibilidade (Ensino Superior, Ensino Médio, Núcleos de Acessibilidade) | 3 |

| Capacitismo (anticapacitismo) | 3 |

| Dupla excepcionalidade | 2 |

| Estudos culturais (cultura) | 2 |

| Docência itinerante (itinerância) | 2 |

| Financiamento | 2 |

| Alfabetização | 2 |

| Música (ensino de música inclusivo, musicoterapia) | 2 |

| Educação Infantil (medicalização, brincar, leitura, intervenção precoce) | 2 |

| Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) | 1 |

| Surdocegueira | 1 |

| Epistemologias da inclusão | 1 |

| Temáticas e suas variações | Quantidade |

| Plano Educacional Individualizado | 1 |

| Diversidade | 1 |

| Ensino de Ciências | 1 |

| Total | 190 |

Observa-se que os GPs abarcam um conjunto temático diverso, com alternância entre temas mais abrangentes e mais específicos, necessários para subsidiar as pesquisas dos participantes do grupo. Entende-se que a interface entre a Educação Especial e outras áreas de conhecimento, como Educação, Saúde, Tecnologia e Engenharias, influencia a diversidade temática.

3.3 CONTRIBUIÇÕES DOS GRUPOS DE PESQUISA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Todos os respondentes apontaram contribuições positivas dos grupos, como discussões, debates, ampliação de conhecimentos e para a formação de pesquisadores, além de oportunizar a interação, a socialização e o aprendizado coletivo. As respostas dos líderes expressam a tendência das pesquisas brasileiras e estrangeiras sobre GPs, que, de modo geral, reconhecem sua importância e, também, a luta pelo seu reconhecimento (Feldman et al., 2013; López-Yáñez & Altopiedi, 2015; Mainardes, 2022a; Sime Poma, 2017).

A Tabela 3 apresenta a categorização das respostas dos líderes com relação à contribuição dos grupos.

Tabela 3 Contribuições dos Grupos de Pesquisa

| Contribuições | Quantidade |

|---|---|

| Discussão/debate/aprofundamento/aprimoramento de aspectos teóricos, metodológicos e epistemológicos da pesquisa | 37 |

| Formação de pesquisadores (científica, acadêmica, profissional, compartilhada) | 22 |

| Produção, divulgação, produção acadêmico-científica (individual e coletiva: de artigos, livros e capítulos de livros) | 16 |

| Reflexão/aplicação/relação/discussão/ teórico-prática | 8 |

| Integração/compartilhamento/interlocução/parcerias entre acadêmicos (Iniciação Científica, Graduação e Pós-Graduação) | 8 |

| Desenvolvimento do pensamento crítico reflexivo | 3 |

| Participação em eventos e redes nacionais e internacionais e visitas técnicas internacionais | 3 |

| Desenvolvimento da interdisciplinaridade para novas aprendizagens | 2 |

| Conduzir/balizar o desenvolvimento e alterações em políticas públicas locais | 2 |

| Articulação com a Educação Básica | 1 |

| Transformação social | 1 |

| Total | 103 |

Sobre as contribuições, destacam-se, a seguir, algumas respostas dos líderes:

Formação e desenvolvimento profissional e acadêmico-científico; participação em eventos internacionais e nacionais; elaboração e publicação de artigos e textos científicos; participação em visitas técnicas em outros países; dentre outras. (L3)

Ampliação dos conhecimentos na área; fortalecimento das ações da área; articulação e união entre os interessados e estudiosos da área; Produção acadêmica coletiva. (L7)

A formação acadêmica dos envolvidos, além da desmistificação sobre a capacidade de aprendizagem de pessoas que apresentam deficiência intelectual, e a discussão sobre estratégias pedagógicas e mediação docente no contexto do ensino comum e do Atendimento Educacional Especializado. (L16)

Aprofundamento das bases teóricas e conceituais que sustentam as pesquisas do Grupo e construção de análises críticas coletivas sobre os efeitos das práticas in/excludentes nos processos de subjetivação na escola, que acaba produzindo uma atitude de hipercrítica sobre nossas próprias práticas. (L20)

A interdisciplinaridade tem contribuído para novas aprendizagens, articulando os campos de saber da Educação/Educação Especial e Saúde. As pesquisas têm se tornado mais consistentes nesse percurso. (L28)

3.4 DIFICULDADES ENFRENTADAS NOS GRUPOS DE PESQUISA

Apesar de haver consenso sobre a importância dos grupos, a Tabela 4 apresenta alguns dados relacionados às dificuldades encontradas por eles, sendo a principal volta à escassez de tempo disponível dos participantes para dedicação às atividades acadêmico-científicas, já que, especialmente os estudantes e professores da Educação Básica, possuem vínculo empregatício. Em decorrência disso, há também a dificuldade de agendamentos dos encontros, o que compromete o direcionamento e o desenvolvimento de atividades, pois há expressiva alternância na presença e no envolvimento dos participantes. Foram 18 aspectos relacionados a dificuldades enfrentadas pelos grupos para manutenção de sua efetividade e alcance dos objetivos. Elencar esses aspectos pode auxiliar na tomada de decisões e medidas que visem a ampliação de possibilidades de superação.

Tabela 4 Dificuldades enfrentadas pelos Grupos de Pesquisa

| Dificuldades | Quantidade |

|---|---|

| Pouco tempo disponível para realização das atividades do grupo (especialmente pelos professores da Educação Básica e estudantes trabalhadores) | 25 |

| Dificuldades no estabelecimento de uma agenda/cronograma de encontros que atenda a todos os integrantes | 19 |

| Apoio financeiro federal e institucional | 8 |

| Assiduidade/participação ativa/regularidade nos encontros | 8 |

| Estabelecimento de periodicidade das reuniões | 4 |

| Rotatividade dos participantes | 4 |

| Falta de comprometimento, colaboração e responsabilidade | 3 |

| Não há dificuldades | 3 |

| Dificuldades | Quantidade |

| Desenvolvimento de pesquisa coletiva | 2 |

| Distância geográfica entre os integrantes para reuniões presenciais | 2 |

| Ausência de espaço para realização das reuniões | 2 |

| Cansaço e esgotamento físico e psicológico | 2 |

| Leitura prévia dos textos | 2 |

| Dificuldades em promover a pesquisa e diferenciá-la do senso comum | 2 |

| Implementação das propostas do grupo | 1 |

| Enfrentamento da lógica produtivista do espaço acadêmico | 1 |

| Demora nos trâmites pelo CEP | 1 |

| Parceria com as escolas para campo de pesquisa | 1 |

| Alinhar interesses de pesquisa diversos | 1 |

| Total | 91 |

Outro aspecto tratado na pesquisa, no tocante às dificuldades enfrentadas, foi sobre os impactos gerados pela pandemia (Covid-19) na dinâmica dos GPs. As respostas puderam ser assim classificadas: a) impactos da pandemia; e b) estratégias e modificações desenvolvidas para superação dos impactos. Sobre os impactos, os respondentes indicaram a presença, de sentimentos de medo; angústia; indisposição; preocupação; desenvolvimento de problemas psicológicos como ansiedade e depressão; presença de sequelas da doença nos participantes; atraso no desenvolvimento das atividades de pesquisa: projetos, coleta e análise de dados; paralisação e suspensão das atividades do grupo; esvaziamento do grupo; mudança abrupta na modalidade de ensino; desconhecimento das ferramentas digitais; falta de acesso à tecnologia digital; prorrogação de bancas de defesa de Mestrados e Doutorados; aumento na desistência e no trancamento dos cursos de Graduação e Pós-Graduação pelos participantes.

Entre as estratégias e modificações, destacaram-se, pelos grupos: a) mudança de ensino presencial para ensino remoto; b) reorganização das pesquisas quanto: ao local, à metodologia, à coleta e à análise de dados, mobilizando os participantes a maior engajamento e presença nos encontros; c) ampliação e fortalecimento das parcerias em rede com pesquisadores de outros grupos no país e no exterior; d) aumento no número de produções científico-acadêmicas (artigos, capítulos de livros, livros, textos acadêmicos) e materiais audiovisuais; e) melhoria no manejo da agenda do grupo; f) aproximação entre Universidade e Secretarias Municipais de Educação na busca por encaminhamentos educacionais; e maior acesso a eventos e palestras online com temas de interesse do grupo.

3.5 PERSPECTIVAS TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICAS E METODOLÓGICAS DOS GRUPOS DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL

No que se refere às perspectivas teórico-epistemológicas e metodológicas dos grupos, a maioria dos líderes (57 = 67,9%) informou que há diversidade de perspectivas teórico-epistemológicas adotadas nas pesquisas, e 27 (32,1%) responderam que todas as pesquisas do grupo são realizadas a partir de uma mesma perspectiva. A Tabela 5 apresenta as perspectivas apontadas pelos respondentes. Embora a maioria (52 = 62,0%) tenha indicado a relevância do tratamento da perspectiva epistemológica nas pesquisas, de modo geral, esse item apresentou pouca adesão de respostas, totalizando apenas 67% do total. Algumas respostas precisaram ser descartadas por se referirem a perspectivas metodológicas (procedimentos metodológicos das pesquisas) e não epistemológicas, demonstrando que se trata de uma temática ainda a ser aprofundada nos GPs do campo. Foram indicadas 14 perspectivas, e quatro grupos (4,76%) responderam não adotar nenhuma perspectiva. A perspectiva mais citada foi o Materialismo Histórico-Dialético (22 menções), seguida do Pós-Estruturalismo (nove menções).

Tabela 5 Perspectivas epistemológicas dos grupos de pesquisa

| Perspectiva | Quantidade |

|---|---|

| Marxismo (materialismo histórico-dialético) | 22 |

| Pós-estruturalismo | 9 |

| Perspectiva crítica | 3 |

| Hermenêutica | 4 |

| Não adotam | 4 |

| Pluralismo | 2 |

| Interacionismo | 2 |

| Perspectiva omnilética da teoria | 2 |

| Decolonialidade | 2 |

| Abordagem policêntrica da acessibilidade | 1 |

| Marxismo e Neomarxismo | 1 |

| Construcionismo e interpretativismo | 1 |

| Epistemologia ecológica | 1 |

| Empirismo | 2 |

| Estruturalismo | 1 |

| Total | 57 |

Com relação à explicitação ou não da perspectiva epistemológica que fundamenta as produções do grupo (teses, dissertações, artigos, relatórios de pesquisa), 48 líderes (57,1%) responderam que os pesquisadores explicitam a abordagem epistemológica em suas pesquisas; 31 (36,9%) responderam que cada integrante do grupo decide pela explicitação ou não; e cinco líderes responderam que os pesquisadores não explicitam. A maioria dos respondentes (61,35%) considera que a questão da explicitação da perspectiva teórico-epistemológica é importante. Um total de 68 respondentes (80,9%) indicou que, no GP, são realizadas discussões sobre a validade e a importância da abordagem epistemológica, a exemplo dos excertos que seguem:

Estudamos e dialogamos cotidianamente acerca da abordagem teórica e epistemológica do GP. (L28)

Indicar sempre a filiação teórico-metodológica dos estudos do grupo na perspectiva pós-crítica, especialmente porque a partir dela assumimos as noções trabalhadas de formas muito específicas. Falar de deficiência a partir da Teoria do Modo Social da Deficiência e a partir dos estudos foucaultianos e falar de compreensões muito diferentes. (L37)

Discute-se individualmente, com cada orientando, sobre essa explicitação. Muitas vezes não é necessário explicitar, tendo em vista os autores utilizados e as análises empreendidas. (L43)

No Grupo de Pesquisa, nosso foco são os resultados buscados para solucionar problemas na sala de aula. Os estudos apenas teóricos ou os que se centram nas discussões de abordagem epistemológica só serão adotados se os nossos referencias teóricos assim o exigirem. (L41)

No questionário, solicitava-se a indicação dos principais autores que subsidiam as discussões teóricas do grupo. No total, foram feitas 217 indicações. Os autores estrangeiros mais citados foram os seguintes: Lev Semionovitch Vygotsky (17), Michael Foucault (9), Urie Bronfenbrenner (5), Stephen J. Ball (5), Antonio Gramsci (4), Howard Gardner (4), Carlos Skliar (4), Laurence Bardin (3), Cristina Delou (2), David Rose (2), Françoys Gagné (2), Fidel Tubino (2), Theodor Adorno (2) e Tony Booth (2). Entre os autores estrangeiros citados uma vez, estão os seguintes: Albertina Mitjáns Martínez, Antônio Nóvoa, Carol A. Tomlinson, Catherine Wash, Christian Laval, David Gordon, David Le Breton, Maurice Tardif, Mikhail Bakhtin, Nobert Elias, Norman Fairclough, Raymond Duval e Reuven Feuerstein.

Entre os autores nacionais, os mais citados foram: Paulo Freire (10), Enicéia Gonçalves Mendes (10), Mônica Kassar (8), Maria Teresa Eglér Mantoan (7), Rosângela Prieto (6), Márcia Denise Pletsch (5), Rosalba Garcia (5), Marcos Mazzotta (5), Maura Corcini Lopes (5), José Geraldo Silveira Bueno (4), Jefferson Mainardes (4), Rosana Glat (3), Gilberta Jannuzi (3), Alfredo Veiga-Neto (3), Rosita Edler de Carvalho (3), Dermeval Saviani (3), Mônica Pereira dos Santos (2), Angela Virgolim (2), Lígia Amaral (2), Romeu Sassaki (2), Silvio Gallo (2), Tomaz Tadeu da Silva (2), Vera Candau (2), Allan Damasceno (2) e Bernadete Gatti (2). Diversos autores nacionais foram destacados uma vez, dentre eles: Adriana Borges, Alexandra Ayach Anache, Amélia Maria Araujo Mesquita, Ana Claudia Pavão, Ana Luiza Smolka, Ana Paula Zerbato, Anahí Guedes de Mello, Bader Sawaia, Carlos Roberto Jamil Cury, Claudia Hofheinz Giacomoni, Claudio Baptista, Cristina Lacerda, Denise Meirelles de Jesus, Eduardo José Manzini, Elizabete Tunes, Flávia Faissal de Souza, Gabriela Tannús Valadão, Katia Caiado, Laura Cereta Moreira, Marivete Gesser, Miguel Arroyo, Odair Sass, Paulo de Martino Jannuzzi, Rita de Cássia Stano, Rogério Junqueira, Ronise Venturini, Rosa Maria Bueno Fischer, Rossano Cabral Lima, Sadao Omote, Selma Pimenta, Sergio Luna, Silvia Orrú, Silvia Pavão, Sueli de Fátima Fernandes, Thelma Helena Costa Chahini, Vera Lucia Messias Fialho Capellini, Virgínia Kastrup, Vivian Ferreira Dias e Zoia Prestes.

Diversos respondentes indicaram autores de diferentes perspectivas teórico-epistemológicas distintas. Isso pode indicar que a “estratégia da teorização combinada” (Mainardes, 2018; McLennan, 1996) tem sido também empregada pelos pesquisadores do campo da Educação Especial5.

As Tabelas 6 e 7 apresentam dados sobre os instrumentos de coleta de dados empregadas nas pesquisas.

Tabela 6 Instrumentos de pesquisa utilizados pelos Grupos de Pesquisa

| Instrumentos/variações | Quantidade |

|---|---|

| Entrevista (individual, coletiva, semiestruturada, aberta, narrativa) | 60 |

| Questionário | 28 |

| Bases documentais | 20 |

| Observação | 20 |

| Grupo focal | 15 |

| Escalas (avaliação, comportamento, processamento sensorial e qualidade de vida) | 8 |

| Diário de campo (diário de cenas escolares) | 4 |

| Intervenção (pedagógica, colaborativa) | 4 |

| Formulários Google | 4 |

| Banco de dados oficiais | 3 |

| Formações (encontros, sessões reflexivas) | 2 |

| Roteiros de filmagens | 2 |

| Protocolos de avaliação | 2 |

| Índices de inclusão e indicadores de Superdotação | 2 |

| Grupo de escuta | 1 |

| Grupo de estudo-reflexão | 1 |

| Sessões de brainstorming | 1 |

| Dinâmicas pedagógicas | 1 |

| Testes nas áreas de Terapia Ocupacional, Fisioterapia e Educação Física | 1 |

| Atividades experimentais | 1 |

| Carta pedagógica | 1 |

| Rodas de conversa | 1 |

| Artefatos e materiais | 1 |

| Inventários comportamentais | 1 |

| Atas e relatórios escolares | 1 |

| Livros de ocorrência escolares | 1 |

| Total | 186 |

Tabela 7 Estratégias de pesquisa desenvolvidas pelos Grupos de Pesquisa

| Estratégias | Quantidade |

|---|---|

| Análise de conteúdo | 40 |

| Análise do discurso | 19 |

| Análise estatística | 8 |

| Análise documental | 6 |

| Análise discursiva habermasiana | 5 |

| Análise de práticas | 3 |

| Revisão sistemática | 3 |

| Análise temática | 2 |

| Análise descritiva | 2 |

| Análise descritiva-analítica | 1 |

| Mixed Methods | 1 |

| Análise epistemológica | 1 |

| Relatos de experiência | 1 |

| Análise de microdados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) | 1 |

| Análise interpretativa | 1 |

| Análise etnográfica | 1 |

| Análise de desempenho individual | 1 |

| Análise bibliográfica | 1 |

| Análise contextual | 1 |

| Método documentário de Bohnsack | 1 |

| Análise institucional | 1 |

| Análise integrativa | 1 |

| Análise de indicadores individuais | 1 |

| Análise teórica-reflexiva | 1 |

| Metanálise | 1 |

| Análise comparativa | 1 |

| Análise mista | 1 |

| Total | 106 |

A entrevista e suas variações quanto ao tipo (individual, coletiva, semiestruturada, aberta, narrativa) figurou como principal instrumento de coleta de dados mencionado, seguido de questionário e bases documentais. Sobre as principais estratégias, a análise de conteúdo e análise do discurso foram as mais citadas, seguida da análise estatística.

Também foi apontado uso de softwares para análise de dados, dentre eles foram apontados os seguintes: SPSS Patch 18.0.3; SPSS-22; Atlas.ti; Iramuteq; InqSribe; WebQDA; InStat Graphped; BioEstat; Notion; e DSCsoftware.

Sobre a abordagem6 de pesquisa utilizada, predominou a qualitativa (75%), seguida da quali-quantitativa (53,5%) e quantitativa (16,6%). Os líderes responderam também sobre o tratamento da Ética em suas pesquisas. Apontaram que 88% dos grupos tratam desse tema, enquanto 12% responderam negativamente. Sobre isso, destacamos duas respostas:

A questão da ética em pesquisa sempre é discutida em meu Grupo de Pesquisa, principalmente porque pesquisas com e sobre estudantes com altas habilidades ou superdotação ainda causam estranhamento nos Comitês, trazendo questionamentos típicos do desconhecimento e do preconceito; e porque somos obrigados a observar a ética em pesquisa quando realizamos pesquisa em ambientes cujos profissionais não são regidos por ética profissional (profissionais da educação), o que muitas vezes interfere em nossos resultados. Professores preconceituosos em relação a alunos com altas habilidades ou superdotação que apresentam baixo desempenho escolar ou algum tipo de deficiência, prejulgando que os alunos com altas habilidades ou superdotação têm que apresentar excelente desempenho em todas as áreas do conhecimento escolar, não raro, negam a presença desses alunos em sala de aula, desqualificam as habilidades dos alunos e deixam de avaliar os alunos com justiça pedagógica. (L21)

Já passamos da fase de discutir questões éticas, todos os projetos são enviados para Comitê de Ética. (L37)

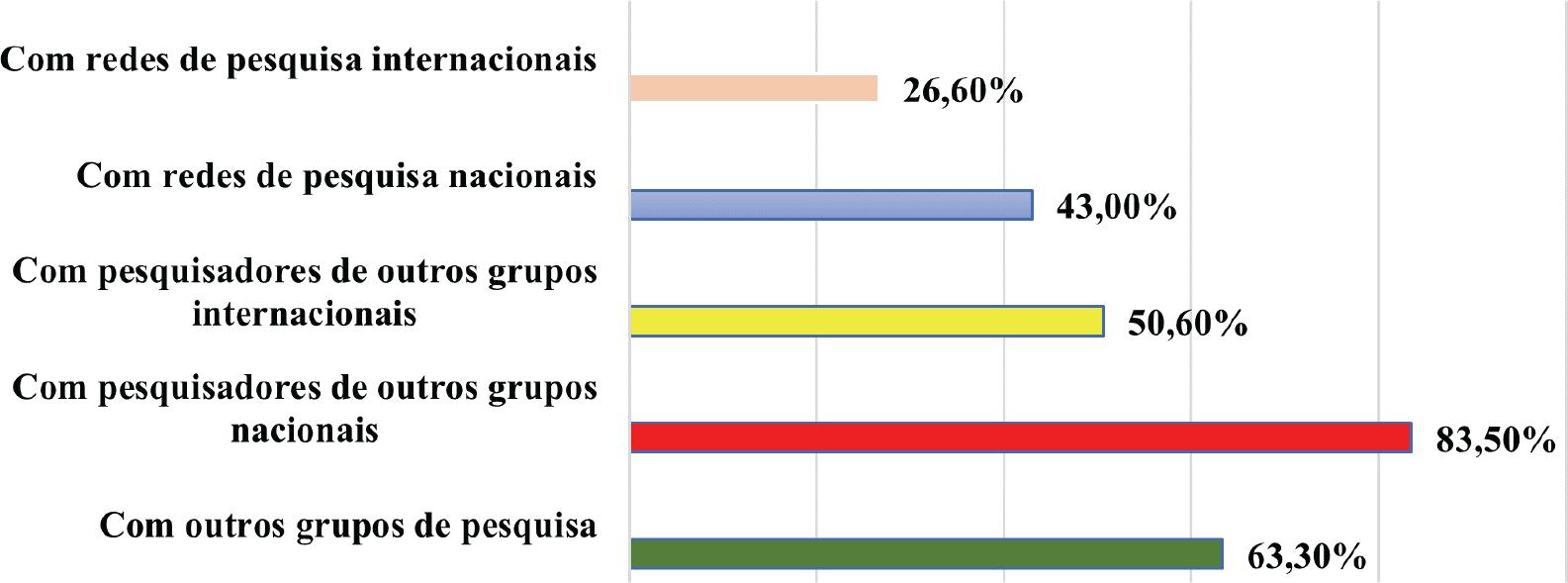

Os líderes apontaram haver interlocução e parcerias dos GPs com outros grupos e redes de pesquisa nacionais e internacionais, como mostra o gráfico da Figura 1.

Foi solicitado aos respondentes que indicassem parcerias com IES e redes de pesquisa. Ficou evidente que os grupos estabelecem parcerias com diversas instituições nacionais e internacionais, Institutos Educacionais e redes de pesquisa nacional e internacional. Foram citadas 35 IES nacionais de todas as regiões do país, dois Institutos Federais e 18 IES internacionais, além de diversos grupos e redes de pesquisa. Entre os países citados como parceiros acadêmicos, destacam-se: Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai, Estados Unidos e Alemanha.

Em relação à contribuição das parcerias e das redes de pesquisa nacionais e internacionais, as respostas de dois líderes podem ser acompanhadas a seguir:

Contribuições no âmbito da produção epistêmica e de discussões de unidades analíticas na constituição e produção metodológica. Intercâmbios. Participação em conjunto em congressos nacionais e internacionais. Produção científica conjunta entre pesquisadores do grupo com pesquisadores internacionais e de outros grupos de pesquisa parceiros. (L18)

Organização de eventos; publicações conjuntas; diálogos internacionais. (L38)

Sobre as parcerias com as principais associações científicas, foram citadas 32, das quais se destacaram a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), com 36 respondentes (42,8%), e a Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial (ABPEE), com 29 respostas (34,5%).

Em referência aos principais eventos na área da Educação Especial dos quais os líderes e integrantes dos grupos participam estão: Congresso Brasileiro de Educação Especial (28 respostas = 33,3%) e as Reuniões nacionais e regionais da ANPEd (25 respostas = 29,7%). Foram citados 37 eventos regionais e nacionais, dentre eles eventos nas áreas de Educação, Música e Psicologia, que também tratam da Educação Especial, mesmo que não especificamente.

4 CONCLUSÃO

Este artigo apresentou a análise da opinião dos líderes de GPs do campo da Educação Especial no Brasil, em relação à sua organização, ao seu funcionamento e às perspectivas teórico-metodológicas e epistemológicas. Pretendeu-se responder ao seguinte problema: Como os Grupos de Pesquisa de Educação Especial são caracterizados em relação à sua identificação, à sua organização, ao seu funcionamento e às perspectivas teórico-epistemológicas e metodológicas?

Conclui-se que há GPs específicos do campo da Educação Especial e GPs considerados relacionados à Educação Especial, os quais foram criados a partir de 1985. Eles possuem um número de participantes que varia de quatro a 104 integrantes, com maior concentração entre dez e 20 participantes. A maioria dos grupos está nas regiões Sul e Sudeste, e a maioria está vinculada a IES Federais.

Com relação ao funcionamento, as ações são definidas em conjunto, pelos líderes e pelos participantes. Os encontros são mensais ou quinzenais, nas modalidades híbrida e remota. As estratégias mais usadas são a leitura e as discussões. Tratam de diversas temáticas, abrangentes e específicas, com destaque para inclusão e práticas inclusivas, em suas diversas modalidades de ensino. Contribuem com ações que visam aprimorar a pesquisa e a formação de professores. Os respondentes apontaram a escassez de tempo dos integrantes para participarem das atividades do grupo.

Os GPs utilizam-se de perspectivas teórico-epistemológicas variadas. Dentre 217 indicações de autores nacionais e estrangeiros, os mais referenciados pelos respondentes foram: Lev Semionovitch Vygotsky, Paulo Freire, Enicéia Gonçalves Mendes e Michael Foucault. Como instrumento de coleta, predominaram a entrevista e o questionário. A análise de conteúdo e a análise do discurso foram as mais indicadas como procedimentos para a análise de dados.

As pesquisas e a produção de conhecimento são atividades desenvolvidas majoritariamente por meio de parcerias com pesquisadores de outros grupos e redes nacionais, além de parcerias com grupos, redes e núcleos internacionais de vários países. A ANPEd destaca-se como principal associação científica, seguida da ABPEE. O Congresso Brasileiro de Educação Especial foi o evento mais citado pelos respondentes.

Esta pesquisa indicou alguns aspectos do funcionamento dos GPs. Há, ainda, diversos aspectos a serem aprofundados, tais como as perspectivas teórico-epistemológicas, os autores e os marcos teóricos principais que fundamentam as pesquisas dos grupos. Por fim, destaca-se que os GPs são instâncias importantes para o desenvolvimento e a expansão do campo teórico e do campo acadêmico da Educação Especial, bem como para a melhoria contínua do conhecimento especializado da Educação Especial no Brasil.