1 Introdução

Passaram-se 16 anos desde a apresentação, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI) em janeiro de 2008, que, entre outras medidas, propôs “arranjos educativos específicos nos quais se promove o desenvolvimento humano de todos e de cada um” (Ministério da Educação, 2007, p. 37). O PDE previa diversas ações para intensificar a inclusão educacional e social de pessoas com deficiências, dentre as quais destacamos: o Programa Escola Acessível; a ampliação do número de contratação de profissionais de suporte educacional; aquisição de ônibus escolares acessíveis; a ampliação do Benefício de Prestação Continuada (BPC) na escola; a formação continuada de professores e gestores prioritariamente por meio da educação a distância (Pletsch, 2014).

Importante mencionar que a PNEEPEI de 2008 nunca foi regulamentada. Foi elaborada por um grupo de trabalho nomeado por meio da Portaria nº 555, de 5 de junho de 2007, entregue ao Ministro da Educação em 7 de janeiro de 2008. Apesar disso, o documento por meio de um movimento instituinte tem sido usado no território nacional como referência para a elaboração das políticas de inclusão educacional. Nele, o termo “educação inclusiva” é apresentado como “uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação” (Ministério da Educação, 2008), entendendo-a no campo dos direitos humanos que compreende a deficiência na perspectiva social e “conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola” (Ministério da Educação, 2008, p. 1). A partir dessa perspectiva, compreendemos que a política de Educação Inclusiva deve garantir aos sujeitos do público da Educação Especial o acesso à educação, a participação nas atividades educativas e a aprendizagem. O que implica, em nosso entendimento, conforme já sinalizamos em outras publicações, a combinação de três elementos: 1) o reconhecimento da diferença como constitutiva do humano; b) as especificidades no desenvolvimento dos sujeitos; e 3) a convivência com a diversidade cultural em uma escola/universidade com todos e para todos (Pletsch, 2020; Pletsch & Souza, 2021).

Outro aspecto central na PNEEPEI de 2008 é a transversalidade dada à Educação Especial que deve perpassar todos os níveis e etapas de educação, desde a Educação Infantil até o Ensino Superior, assumindo o caráter de modalidade e não mais como um serviço segregado de ensino para as pessoas com deficiência em escolas ou classes especiais como ocorria historicamente. Aqui, gostaríamos de fazer uma breve discussão, mas não menos importante, sobre a Educação Especial e a certa “crise de identidade” que se faz presente constantemente nas discussões políticas e científicas, inclusive de pesquisadores da área, sobre o que seria e qual a função da Educação Especial na contemporaneidade.

Nossa interpretação segue em duas direções. Uma é de que a Educação Especial, em concordância com a Política de 2008, é uma modalidade de ensino que perpassa todas as etapas e níveis educacionais. Contudo, além disso, temos defendido, em consonância com a literatura internacional, que ela precisa cada vez mais se estruturar como um sistema de suportes educacionais para a garantia da inclusão do público da Educação Especial e não mais como um serviço substitutivo ou segregado (Pletsch, 2020). A outra é a de que a Educação Especial é uma área de produção de conhecimento científico listada nos tópicos específicos da educação que integra a área da Educação, a qual, por sua vez, faz parte da grande área de Ciências Humanas (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico [CNPq], 2024). Desse modo, assim como a Educação, a Educação Especial é interdisciplinar, ao propor um diálogo com diferentes campos de produção do conhecimento como Sociologia, Psicologia, História e outras.

Em outras palavras, reduzir o entendimento da Educação Especial como sinônimo de classe ou escola Especial, como comumente ainda ocorre no Brasil e em outros países da América Latina, ou somente como uma modalidade transversal ao ensino, não apenas limita e restringe o entendimento sobre a importância da Educação Especial como um sistema de suporte à educação das pessoas com deficiências, como também nega o aporte científico que a área historicamente vem oferecendo para o avanço nesse campo5.

Tomando essa perspectiva como pano de fundo, neste artigo, nosso objetivo é apresentar uma cartografia da produção científica, políticas e práticas de Educação Inclusiva, considerando os avanços, os desafios e as perspectivas após 16 anos da PNEEPEI de 2008. Para tal, percorremos dados da produção científica, do Censo Escolar e do campo da produção e tradução das políticas, com o intuito de apresentar sistematizações constituídas pelas autoras ao longo do percurso de investigação sobre essa temática.

2 Aspectos metodológicos e éticos

Em termos metodológicos, analisamos documentos federais e estatísticas do Censo Escolar e da Educação Superior produzidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Esses dados foram cotejados com resultados de estudos qualitativos realizados em redes de ensino que integram o Fórum Permanente de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva da Baixada e Sul Fluminense, Rio de Janeiro (RJ)6. Apresentamos, também, os dados decorrentes da pesquisa realizada sobre a produção científica publicada na Revista Brasileira de Educação Especial (RBEE), no período de 2008 a 2023. Tais dados são decorrentes de dois projetos de pesquisa que têm como objetivo identificar como a produção científica na Educação Especial tem se apropriado da concepção de Educação Inclusiva.

Os documentos selecionados para a análise foram produzidos no período de 2008 a 2024, a saber: 1) PNEEPEI de 2008 (Ministério da Educação, 2008); 2) Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009, que instituiu as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial; 3) Nota Técnica nº 4, de 23 de janeiro de 2014, que traz orientações quanto a documentos comprobatórios de alunos da Educação Especial no Censo Escolar; 4) Lei Brasileira de Inclusão (LBI) - Lei n° 13.146, de 6 de julho de 2015; 5) Resumo técnico do Censo da Educação Superior de 2022 (Inep, 2024a); 6) Censo Escolar de 2023: resumo técnico (Inep, 2024b); 7) Atendimento Educacional Especializado (AEE) nas regiões Sul e Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste do Brasil de 2021 (documento técnico) (D’Avila, 2022).

As análises apresentadas na sequência foram cotejadas com os referenciais teóricos com os quais as autoras têm dialogado em suas pesquisas e assumem um caráter cartográfico no sentido de apresentar um panorama, ainda que incorporando diferentes perspectivas e dados empíricos para alcançar uma compreensão alargada sobre os desafios e as perspectivas atuais da Educação Especial, considerando a produção científica na área e de políticas educacionais.

3 A educação como direito: perspectivas e desafios da educação especial na perspectiva da educação inclusiva

Conforme já sinalizado anteriormente, a PNEEPEI de 2008 tem sido usada para orientar os sistemas de ensino a transformarem-se em sistemas educacionais inclusivos, já em sintonia com os princípios dos Direitos Humanos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD). No Brasil, a CDPD e seu Protocolo Facultativo foram promulgados por meio do Decreto nº 6.949, de 25 agosto de 2009, passando a ter status de Emenda Constitucional por força do §3º do art. 5º da Constituição Federal de 1988. Foi em consonância com a CDPD que, em 2015, o governo brasileiro instituiu a LBI - ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, como também é conhecida (Lei n° 13.146/2015).

Na LBI, são conceituados a acessibilidade, o desenho universal e a Tecnologia Assistiva, aspectos que consideramos importantes para a efetivação da inclusão educacional. Por exemplo, a acessibilidade e as suas diferentes dimensões (arquitetônica, comunicacional, instrumental, metodológica, curricular, atitudinal e digital) têm tido destaque, assim como a compreensão da deficiência a partir de sua funcionalidade humana, tendo como base o modelo biopsicossocial. A avaliação da deficiência nessa perspectiva considera: os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação (Lei n° 13.146/2015). Essa mudança significou um considerável avanço conceitual, pois tirou o foco dos impedimentos do sujeito e centrou o debate no papel social e nas possibilidades dessas pessoas em detrimento da sua relação com as barreiras sociais ou educacionais às quais são expostas.

Os avanços no acesso à educação para o público da Educação Especial também podem ser identificados no Censo Escolar de 2023. A Tabela 1 apresenta uma síntese desse público.

Tabela 1 Matrículas do público da Educação Especial na Educação Básica

| Público | Matrículas |

|---|---|

| Deficiência Intelectual | 952.904 |

| Transtorno do Espectro do Autismo (TEA)7 | 636.202 |

| Deficiência Física | 163.790 |

| Baixa Visão | 86.867 |

| Cegueira | 7.321 |

| Surdocegueira | 693 |

| Deficiência Auditiva | 41.491 |

| Surdez | 20.008 |

| Deficiência Múltipla | 88.885 |

| Altas Habilidades ou Superdotação | 38.019 |

| Total | 1.771.430 |

Nota. Elaborado com base no Censo Escolar de 2023 (Inep, 2024).

De acordo com o Censo Escolar de 2023 (Inep, 2024), o número de matrículas de pessoas com deficiência na Educação Básica aumentou em todas as etapas, da Educação Infantil ao Ensino Médio. Em cinco anos, houve um aumento de 41,6%, passando de 1,25 milhão, em 2019, para 1.771.430 matrículas, em 2023. Desse total, 95% das matrículas da população de 4 a 17 anos está em classes comuns do ensino regular, aproximando-nos da Meta 4 do Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014, e somente 5% em classes especiais ou escolas segregadas. Não custa lembrar que, até o início dos anos 2000, 59% das pessoas com deficiências estavam matriculadas em escolas especiais, a maioria filantrópicas segregadas financiadas pelo estado (Inep, 2001).

Ainda sobre o Censo Escolar de 2023, chama atenção também a prevalência histórica das matrículas de alunos com deficiência intelectual com 952.904 (53%), seguida pelos alunos com TEA, com 636.202 (35,9%), totalizando 1.589.106 matrículas, o que equivale a 88,9% do total. Outro dado importante diz respeito à concentração das matrículas do público da Educação Especial no Ensino Fundamental com 1.114.230 matrículas, o que equivale a 62,90% do total. Os dados indicam, ainda, que, de 95% das matrículas em turmas comuns do ensino regular, somente 42% recebem suporte educacional em salas de recursos do AEE no contraturno (suplementar para alunos com altas habilidades ou superdotação e complementar para os demais) (Inep, 2024).

De acordo com a Resolução nº 4/2009, o AEE para a Educação Básica envolve um conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente a serem oferecidos em salas de recursos multifuncionais ou em Centros Especializados conveniados. Também chama atenção a taxa de reprovação e evasão, que, no caso dos alunos da Educação Especial, é superior à média geral. A taxa de repetência é de 2,8% no Ensino Fundamental e de 3,7% no Ensino Médio para alunos da Educação Especial, comparado a 2,3% e 3,9%, respectivamente, na média geral. Já a taxa de evasão é de 4,9% no Ensino Fundamental e 6,2% no Ensino Médio para o público da Educação Especial, enquanto a média geral foi de 3% e 5,9%, respectivamente.

A iniquidade educacional e social entre pessoas com e sem deficiência também foi evidenciada nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (Gomes, 2023), que apontam que a estimativa é que, dos 18,6 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, cerca de 19,5% estão na faixa do analfabetismo, contra 4,1% da população sem deficiência. Também indicam que 63,3% das pessoas com deficiência acima de 25 anos de idade não têm instrução ou apresentam o Ensino Fundamental incompleto. Já os que possuem Ensino Médio completo representam 25,6%, enquanto 57,3% das pessoas sem deficiência tinham esse nível de instrução.

A iniquidade de participação das pessoas com deficiência ocorre também em outros âmbitos da vida social, como, por exemplo, 55,0% das pessoas com deficiência trabalham na informalidade, enquanto esse dado cai para 38,7% para pessoas sem deficiência. A desigualdade ocorre também nos rendimentos salariais: a média real habitualmente recebida pelas pessoas ocupadas com deficiência em 2022, segundo dados do IBGE (Gomes, 2023), foi de R$ 1.860, enquanto o rendimento das pessoas ocupadas sem deficiência era de R$ 2.690.

Em relação ao acesso à Educação Superior, esses indicadores são ainda mais assustadores, pois, em que pesem os avanços com a Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016, que alterou a Lei n° 12.711, de 29 de agosto de 2012, para dispor sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência nos cursos técnicos de nível médio e superior das instituições federais de ensino, a conhecida “lei de cotas”, menos de 1% do total de matrículas é de estudantes do público da Educação Especial (Inep, 2024a).

Paiva (2024), com base em dados oficiais do IBGE, mostrou que a iniquidade se amplia ainda mais quando se leva em consideração marcadores como raça e gênero. Isso sugere, segundo a autora, que a deficiência é um fator que contribui muito para a exclusão dessa parcela da população dos direitos sociais no Brasil. A desigualdade entre pessoas com e sem deficiência também ficou evidenciada em estudo recente realizado em Chicago, nos Estados Unidos, por Waitoller e Lubienski (2024). Os autores constataram que a deficiência associada a marcadores sociais como classe, raça e localização geográfica de seus familiares acaba restringindo as oportunidades dessas famílias em escolher uma escola para os seus filhos se comparado com crianças sem deficiência. A iniquidade entre oportunidades vivenciadas por alunos com e sem deficiência também foi relatada nas investigações de Artiles e Kozleski (2019), que mostraram que a criança com deficiência na intersecção com grupos raciais e linguísticos minoritários, como os imigrantes, tem desempenho significativamente inferior em avaliações acadêmicas padronizadas, maior abandono e evasão escolar.

Conforme podemos evidenciar, os dados estatísticos mostram os avanços na garantia de acesso à educação, assim como as iniquidades enfrentadas pelas populações com deficiência e TEA, principalmente. Todavia, em que pesem tais avanços, nossas pesquisas têm mostrado, também, os enormes desafios a serem enfrentados para garantir o direito à aprendizagem e plena participação nas atividades educacionais dessa parcela da população. Esses desafios, em grande medida, não diferem daqueles colocados para a educação pública da maioria da população.

Apesar dos avanços legais e o acesso à educação, inúmeras investigações têm mostrado os desafios enfrentados pelas redes de ensino da Educação Básica para garantir a participação e a aprendizagem com desenvolvimento dessas pessoas. Dentre os desafios, citamos alguns: precariedade nas propostas político-pedagógicas de acessibilidade curricular; acesso a materiais didáticos acessíveis; número elevado de alunos por turma; falta de formação inicial e continuada para professores regentes e do AEE; garantia de suportes educacionais condizentes com as demandas dos diferentes alunos com deficiência; dificuldades em desenvolver avaliações diferenciadas e acessíveis; insuficiência no oferecimento do AEE; problemas de transporte acessível (Observatório de Educação Especial e Inclusão Educacional [ObEE], 2024).

Outro dado comumente destacado nas nossas pesquisas é a falta de conhecimentos dos professores sobre como operar o manejo de sala de aula considerando a diferença dos alunos. Importa dizer que pensar a inclusão exige reconhecer as especificidades em apropriar-se da cultura a partir de diferentes instrumentos sociais e psicológicos, como tão bem ilustra a teoria histórico-cultural de Vigotski (2021). Isso demanda práticas educativas planejadas desde o princípio, considerando a individualidade dos alunos e a necessidade da diferenciação de estratégias, quando necessário, para atingir os objetivos gerais propostos para a aula. Por isso, instrumentos como o Planejamento Educacional Individualizado (PEI) são importantes (Campos, 2016; Pletsch, 2022). Aliás, reconhecer a individualidade deveria ser a diretriz prioritária para a inclusão e a execução de “práticas curriculares para qualquer aluno, pois uma educação que se quer humanista não pode ser realizada a partir de pressupostos curriculares fordistas homogêneos” (Pletsch, no prelo, p. 8).

Em outros termos, para garantir a participação da pessoa com deficiência nas relações de ensino o uso de recursos, estratégias e medidas diferenciadas, em muitos casos, é imprescindível, por exemplo, o uso da comunicação alternativa para alunos não verbais, como é o caso de parte significativa das crianças acometidas pela Síndrome Congênita do Zika Vírus. Sem o uso da comunicação alternativa, muitas vezes personalizada para cada criança, nega-se a elas a comunicação, a interação e a apropriação dos conhecimentos escolares (Antonioli, 2023; Campos, 2022). Aliás, a adoção de medidas individualizadas está prevista na própria LBI, Capítulo IV - Do direito à Educação. O art. 28, inciso V, da Lei assegura: “adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino” (Lei n° 13.146/ 2015).

Outro aspecto constantemente indicado em nossas pesquisas é o uso do laudo para orientar práticas pedagógicas (Paiva, 2017) e a elaboração de Planos de AEE, os quais usam o estudo de caso focado no sujeito com deficiência como ocorre no modelo médico como parâmetro para a sua elaboração, diferentemente do PEI, que tem indicado para a sua elaboração o desenvolvimento de casos de ensino, os quais focam no processo educacional (Pletsch, no prelo). A orientação do estudo de caso está na Nota Técnica n° 4/2014, a qual indica que, para “o estudo de caso, primeira etapa da colaboração o Plano de AEE, se for necessário, o professor do AEE poderá articular-se com profissionais da saúde, tornando-se o laudo médico, neste caso, um documento anexo ao Plano de AEE” (p. 3).

Assim, apesar de a Nota Técnica reconhecer que o laudo não é obrigatório, ao sugerir o seu uso, acaba legitimando-o como referência para práticas nas escolas e universidades para planejar e estruturar os suportes educacionais, sejam eles humanos ou de Tecnologia Assistiva. A sobreposição do modelo médico sobre a intervenção educacional tem sido uma constante nos relatos dos gestores de Educação Especial das redes de ensino que integram o Fórum Permanente de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva da Baixada e Sul Fluminense/RJ. Os laudos médicos chegam a indicar a necessidade ou não de profissionais como mediadores, agentes de apoio para a inclusão educacional e, agora, o acompanhante ou atendente terapêutico.

A LBI prevê profissionais tais quais: atendente pessoal, profissional de apoio escolar e acompanhante, mas eles ainda não foram regulamentados, e as suas atribuições não ficam claras no contexto da sala de aula, sobretudo quando não envolvem aspectos da higiene pessoal, locomoção e alimentação. Em relato de uma das gestoras da Baixada Fluminense/RJ, essa prática pode ser ilustrada:

Recebi um parecer de uma clínica que me foi entregue pela mãe dizendo que a partir dos próximos dias um acompanhante terapêutico ficará na sala de aula com o filho com autismo mesmo ele já tendo o mediador. Ela disse que é para desenvolver a ABA [Análise do Comportamento Aplicada]. (Gestora de Educação Especial, abril de 2024)

Ela acrescentou: “Serão três profissionais em sala de aula e esse novo profissional desenvolvendo uma metodologia contrária ao que tem sido desenvolvida pela escola. Isso prejudica a criança e temos clareza que existem outras possibilidades de intervenção além da ABA” (Gestora de Educação Especial, abril de 2024).

Essa prática do profissional ou atendente terapêutico para desenvolver metodologias específicas em sala de aula usando a ABA, em particular para crianças com autismo, sem qualquer trabalho colaborativo ou pedagógico articulado ao currículo escolar, é recente e tem se tornado um mercado bastante lucrativo para clínicas privadas, e até mesmo para empresas internacionais que vendem formações para profissionais da Educação com certificação de instituições privadas nacionais. A esse respeito, podemos destacar pelo menos três agravantes. O primeiro é que se toma como base uma única perspectiva que parte da intervenção terapêutica/clínica em sala de aula sem atender o que diz a LBI sobre a intersetorialidade para a promoção integral do desenvolvimento da pessoa com deficiência. O segundo é a entrada de profissionais da saúde oriundos da iniciativa privada na escola pública, cuja oferta é um dever do Estado, segundo a Constituição Federal de 1988. O terceiro refere-se à falta de clareza sobre a formação desse profissional, a não regulamentação da profissão e a falta de diretrizes claras sobre quem irá fiscalizar a sua atuação.

Claro que não temos pretensão de esgotar o debate e compreendemos que existem casos particulares que demandam suporte permanente, intervenções mais contínuas e até mesmo comportamentais que necessitam da articulação e colaboração entre saúde e educação. Igualmente, existem casos, como indicam as pesquisas realizadas, com crianças com a Síndrome Congênita do Zika Virus, que demandam, por exemplo, a atuação de profissionais da saúde na escola para alimentar as crianças por sonda (Pletsch et al., 2021). Todavia, segundo essas pesquisas empíricas, a Educação precisa ter um papel ativo. Aliás, os dados revelam a importância da Educação na orquestração de ações intersetoriais para essas crianças. Dessa maneira, a promoção da necessidade ou não de profissionais de apoio, sejam da educação ou da saúde, precisa ser planejada em colaboração entre os diferentes setores envolvidos. Não se justifica mais uma vez na nossa história a sobreposição do modelo médico na escola com a atuação desses profissionais (acompanhantes ou atendentes terapêuticos) de clínicas privadas e, em muitos casos, com anuência do Poder Judiciário, que acaba em nome do direito da pessoa com deficiência, seguindo o modelo médico para suas decisões sem diálogo com a Educação.

A tendência da judicialização da Educação Especial usando somente o laudo como documento comprobatório tem sido recorrente (Barros & Dainez, 2023; Carvalho, 2022; Carvalho et al., 2023; Coimbra Neto, 2019; Melo & Kassar, 2023; Pletsch, no prelo). Se, por um lado, a judicialização tem tido um papel determinante na garantia do direito à Educação (Agrelos et al., 2021), por outro, usar o laudo como único instrumento para decisões envolvendo suportes/apoios acaba fortalecendo a cultura biológica/médica de desenvolvimento humano, em detrimento de perspectivas sociais e culturais, amplamente conhecidas na literatura científica. Em outros termos, faz-se urgente refletir sobre o papel do Judiciário na educação e quais as implicações dessa judicialização na criação e na ampliação de “novos” sujeitos de direitos que não integram o público da Educação Especial na escola e na universidade.

O desafio dos suportes ou apoios em seus diferentes níveis para garantir a inclusão com participação e aprendizagem do público da Educação Especial tem sido histórico no Brasil, pois não adotamos, como em vários outros países, um PEI para estruturar tais suportes/apoios, entre outras ações, aos alunos com deficiência a partir de casos de ensino, conforme indicado pelo Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas (ONU) (Mendes, 2023; Pletsch, no prelo; Tibyriçá & Mendes, 2023; Valadão, 2010). Desde a PNEEPEI de 2008, o foco tem recaído sobre o AEE em salas de recursos multifuncionais como “modelo único” (Mendes et al., 2022).

Segundo Mendes et al. (2022), as quais realizaram pesquisa nacional por meio do Observatório Nacional de Educação Especial (ONEESP), essa proposta não atende as reais necessidades do território nacional para garantir a plena participação e inclusão das pessoas com deficiência e TEA na escola. O estudo mostra as imprecisões da proposta quando trata de alunos com deficiência intelectual (que constitui 53% do total de matrículas em Educação Especial na Educação Básica), problemas na formação de professores para atuar no AEE, centralidade da responsabilidade do professor do AEE pelo aluno público da Educação Especial, falta de colaboração entre o professores de AEE com o professor regente, conforme orientado pela Resolução nº 4/2009, entre tantos outros problemas (Mendes et al., 2016; Mendes et al., 2022; Silva et al., 2016).

Tais problemas foram recentemente reafirmados em um documento técnico divulgado em 2022, elaborado em parceria com o Ministério da Educação (MEC) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), por meio da Diretoria de Educação Especial vinculado à Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação (Semesp), extinta com a recriação pelo atual governo da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi). Os resultados da pesquisa realizada em todas as regiões do Brasil reafirmam dados sobre o AEE amplamente sinalizados na produção científica nacional, em particular no que se refere à formação de professores (Araújo, 2024; Kassar, 2014; Mendes, 2024; Pletsch, 2023). Nesse sentido, destacamos: a) falta de formação/capacitação para todos os segmentos de profissionais da escola; b) demora na contratação dos profissionais de apoio e cuidadores para os estudantes; c) ausência e/ou pouco investimento financeiro do poder público; d) estudantes que não podem voltar no contraturno para receber o AEE; e) ausência ou insuficiência de recursos didático-pedagógicos acessíveis; f) elevado número de estudantes público da educação especial por sala.

Esses achados por si só justificam e reforçam a necessidade de revisão da PNEEPEI e não apenas o seu fortalecimento como previsto no Programa Nacional de Fortalecimento da Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Ministério da Educação, 2023). Essa revisão é urgente para atender as demandas das redes de ensino no que diz respeito à garantia dos direitos educacionais das pessoas com deficiência nas escolas comuns do ensino regular, especialmente quando o tema se refere ao suporte e aos seus diferentes níveis.

Aqui, chamamos atenção para a nossa percepção de que o AEE tal qual como é apresentado na Constituição não pode ser reduzido à ideia de que ele é apenas oferecido na sala de recursos multifuncionais. Já se passaram 16 anos desde a versão inicial da PNEEPEI de 2008. Naquele momento, não havíamos enfrentado uma epidemia de Zika Vírus e nem uma pandemia de covid-19. O cenário social e educacional mudou profundamente nesses últimos anos e, com isso, surgiram novas demandas sociais e educacionais para garantir os direitos da população com deficiência, TEA e altas habilidades ou superdotação.

Além de todos esses aspectos que apontamos do ponto de vista da PNEEPEI e da realidade educacional, a partir dos dados do Censo Escolar de 2023, gostaríamos também de destacar alguns dos desafios científicos que temos no campo da Educação Especial. Assim como apontamos no início deste texto, entendemos a Educação Especial como uma importante área de produção científica da área da Educação. Esta é extremamente relevante dentro do mapa da produção científica do país. Conforme podemos ver nos números apresentados pelo Relatório da Coordenação da Área da Educação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), a produção bibliográfica da área foi superior a 156.000 produtos, durante o quadriênio de 2017 a 2020 (Capes, 2022).

Assim sendo, a situação da área é bastante diferente de outras, conforme o Relatório produzido pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), considerando a produção de 2019-2022 na base Web of Science (WoS), pois, mesmo que a área de Educação não figure entre as dez maiores áreas de publicação do país, o tema é destaque em diferentes domínios de interesse, perpassando diferentes áreas da WoS. Por sua natureza interdisciplinar, são múltiplas as pesquisas que se empenham nessa fronteira, alocadas em áreas, por exemplo das Ciências exatas e da própria Economia. Nesse sentido, o agrupamento da área da Educação figura como segundo maior grupo temático identificado pela metodologia do Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação (OCTI) de 2022 (CGEE, 2023), perdendo apenas para o Agrupamento Biodiversidade.

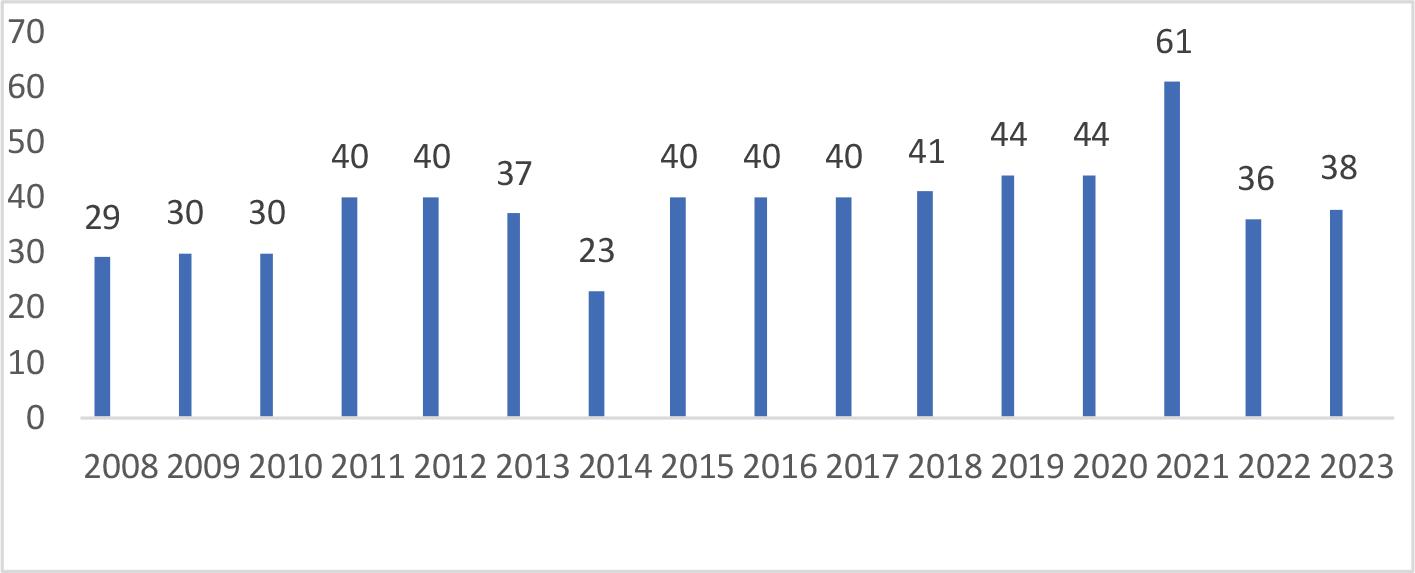

Dentro desse campo, a Educação Especial tem sido uma área de grande relevância, seja pelo tamanho da produção, seja pelas temáticas e metodologias envolvidas. Em um dos nossos projetos de pesquisa nos interessa entender como o próprio campo da Educação Especial tem mobilizado e traduzido os conceitos de Educação Inclusiva e de equidade. Para tanto, no caso da produção científica, analisamos as publicações da RBEE no período de 2008 a 2023. Segundo os dados coletados, durante esse período, a revista contou com o número de produtos por ano apresentados na Figura 1.

Figura 1 Total de publicações na RBEE por anoNota. Extraída de Mendes (2024, p. 10).Nota de acessibilidade. Descrição do Gráfico: Gráfico com 16 colunas representadas por barras na vertical de cor azul, na ordem cronológica, descrevendo o número de publicações na RBEE por ano: 2008 com 29, 2009 com 30, 2010 com 30, 2011 com 40, 2012 com 40, 2013 com 37, 2014 com 23, 2015 com 40, 2016 com 40, 2017 com 40, 2018 com 41, 2019 com 44, 2020 com 44, 2021 com 61, 2022 com 36 e 2023 com 38 [Fim da descrição].

A pesquisa, ainda em fase de análise, apresenta dados sobre a questão dos temas, metodologias, referenciais teóricos e autores. No entanto, no âmbito deste artigo, a única análise que gostaríamos de apresentar diz respeito à questão temática da produção científica dentro da área da Educação Especial. Fizemos um levantamento de todas as palavras-chave presentes em todos os artigos durante o período estudado e apresentamos o conjunto das 20 palavras-chave mais citadas na Tabela 2.

Tabela 2 Palavras-chave mais citadas nos artigos na RBEE

| 20 palavras-chave mais citadas | Quantitativo |

|---|---|

| Educação Especial | 427 |

| Educação Inclusiva | 69 |

| Inclusão | 44 |

| Paralisia Cerebral | 35 |

| Deficiência Intelectual | 34 |

| Autismo | 33 |

| Formação de professoras/es | 25 |

| Inclusão Educacional | 25 |

| Inclusão Escolar | 25 |

| Surdez | 23 |

| Deficiência Visual | 20 |

| Família | 20 |

| Pessoa com deficiência | 20 |

| Síndrome de Down | 20 |

| Ensino Superior | 19 |

| Transtorno do Espectro do Autismo | 17 |

| Avaliação | 15 |

| Tecnologia Assistiva | 15 |

| Educação Física | 14 |

| Superdotação | 14 |

Nota. Extraída de Mendes (2024, p. 12).

Ao olharmos a Tabela 2, conseguimos identificar que a produção científica da RBEE utiliza Educação Especial, Educação Inclusiva, Inclusão, Inclusão Educacional e Inclusão Escolar como termos guarda-chuvas que ancoram suas pesquisas no campo. Tirando esses cinco termos, sobram 15 termos que estão distribuídos em: etapas ou áreas de ensino: Educação Física e Ensino Superior; Formação de Professores: que se destaca como uma área de pesquisa muito importante na Educação Especial; uma palavra-chave surpreendente é família, apontando como na área devem ser comuns os estudos colaborativos e preocupados com a participação familiar; ainda temos Avaliação e Tecnologia Assistiva como tópicos de grande destaque no campo; e, por fim, contabilizando nove palavras-chave contendo especificidades do público da Educação Especial: Paralisia Cerebral, Deficiência Intelectual, Autismo, Surdez, Deficiência Visual, Pessoa com Deficiência, Síndrome de Down, Transtorno do Espectro Autista, Superdotação. Tais achados se assemelham aos encontrados pela pesquisa realizada por Messiou (2017), a qual analisou a produção da Revista Internacional de Educação Inclusiva. A autora nos provoca fazendo a pergunta: Se a inclusão diz respeito a todos, por que ainda nos concentramos principalmente em alguns? 8 (p. 152).

Na área da Educação Especial, a resposta a essa pergunta tem várias nuances. É obvio que é na área especializada que a produção específica precisa estar. No entanto, o que surpreende e importa na provocação feita pela autora e no que encontramos na produção científica da área, além do que as palavras-chave evocam, é o que elas silenciam. Há uma completa ausência das temáticas relativas a outros marcadores como classe, gênero, raça, sem contar temas como, pobreza, desigualdade e equidade. Desse modo, no espaço restrito da discussão que queremos provocar aqui, nos parece que nossas pesquisas também precisam avançar na forma como definem suas temáticas para que, de fato, consigamos complexificar, inclusive, nossa capacidade analítica sobre o fenômeno da desigualdade educacional e suas relações com o contexto da Educação Especial e os problemas gerais da Educação pública nacional.

4 Algumas considerações

Como apontamos, no caso brasileiro, apesar dos avanços legais, continuamos enfrentando desafios que passam pelo reconhecimento da deficiência no campo dos direitos humanos com a necessária ressignificação conceitual e de práticas que decorrem de mudanças na realidade social, ligadas às lutas pela ampliação de direitos educacionais, pela justiça e pela participação dos próprios sujeitos em decisões que lhes afetam diretamente.

Além disso, os dados ilustram diferentes desafios na elaboração e na tradução de políticas e práticas educacionais, sobretudo no que se refere ao próprio suporte/apoio educacional para aqueles que deles precisam para terem o direito de estar e participar das relações educacionais. Esses desafios implicam, inclusive, uma série de mudanças na agenda de pesquisa em Educação Especial, alargando a compreensão sobre o caráter multifacetado da deficiência como experiência social que passa por mudanças metodológicas e epistemológicas.

Para tal, conceitos como classe, raça e gênero, entre outros, têm de ser levados em conta na construção do objeto de pesquisa e na elaboração de políticas públicas que envolvem o público da Educação Especial. Não se trata apenas de olhar para a diversidade humana, mas de compreender como as desigualdades sociais afetam os sujeitos com deficiência e as suas condições de desenvolvimento. Uma educação inclusiva com todos e para todos é parte da construção permanente e árdua de uma sociedade mais democrática e justa.

texto em

texto em