Nossos movimentos

A pergunta sobre o lugar das crianças no processo pedagógico realizado na escola pública nos mobiliza, em sintonia com outras pesquisas e práticas escolares que problematizam a dinâmica escolar. A pergunta nos movimenta no sentido de experimentar cotidianamente a sala de aula como espaçotempo1 dialógico, e as nossas experiências nos colocam diante de outras perguntas e de tantas possibilidades de se estar na escola. Assim, as perguntas e experiências nos transformam, enquanto também reconfiguramos os modos como vamos nos tornando professoras, a cada dia, e as maneiras como vivemos a docência e a pesquisa, ao nos reconhecermos como professoras pesquisadoras. Nesses movimentos, diálogo e infâncias se entrelaçam.

O diálogo se estabelece quando no encontro com o outro problematizamos os conhecimentos de que dispomos e os modos de viver por nós conhecidos, nos entendendo como presença no mundo; um mundo a ser indagado, lido, pronunciado e transformado, sendo a educação parte do processo histórico de humanização, ao qual é inerente a libertação, conforme proposto por Freire (2011). Por ser o diálogo intrínseco à humanização, é indispensável à educação libertadora (Freire, 2011), assumida por nós como orientação para a ação na escola. Entendendo ser a educação como prática de liberdade irrealizável sem a participação das crianças nos processos cotidianos, temos tratado, em nossas pesquisas, do lugar das crianças e de suas infâncias no processo de escolarização.

Este artigo tem como referência pesquisas qualitativas, realizadas em instituições públicas, envolvendo Educação Infantil, os anos iniciais do Ensino Fundamental e a Pós-Graduação em Educação. Nas turmas de Educação Básica, na relação direta com as crianças, no âmbito do Doutorado em Educação, para nós, contexto de formação continuada da professora pesquisadora, intensifica-se o processo de tecelagem de conhecimentos em diálogo com práticas educativas. Elegemos a pesquisa com o cotidiano como método pela possibilidade que nos oferece de viver o ato de pesquisar como um mergulho nos processos cotidianos de que somos parte (Alves, 2001). Essa inserção potencializa os saberes e fazeres de quem se encontra no cotidiano da sala de aula (professoras, crianças e suas famílias) e fomenta o reconhecimento da sua coautoria nos conhecimentos que derivam das experiências que partilham. Legitima-se, assim, a escola como lócus de enunciação, pautada pela relação dialógica entre os sujeitos e articulada ao movimento práticateoriaprática (Garcia, 2003). As pesquisas se inserem nas ações escolares cotidianas, recuperando propostas e encaminhamentos constitutivos do trabalho pedagógico, em exercícios reflexivos envoltos por problematização e diálogo. Esse movimento se volta a registros de experiências escolares e a atividades realizadas em sala de aula, por meio das produções docentes e discentes, usando diversas linguagens. Desse modo, é possível recolher diferentes perspectivas e integrá-las à pesquisa, com suas conexões com a docência. Em nossas pesquisas, a presença das crianças é fundamental.

As meninas e os meninos trazem para a escola, ao cruzarem seus portões, suas infâncias, carregadas das experiências de quem está há pouco tempo no mundo, aprendendoensinando constantemente e nele deixando suas marcas desde o primeiro minuto de suas vidas. Infâncias estas que tecem a escola com curiosidade, desejo, afeto, assombro, encantamento, vigor, trazidos por quem, independentemente da etapa cronológica da sua vida, se deixa surpreender e tem sempre algo a aprenderensinar. Com essa compreensão, tomamos o diálogo e a presença das infâncias na escola como fios relevantes na tecelagem das propostas pedagógicas e tingimos com cores fortes o trabalho realizado cotidianamente como vivência coletiva e reflexiva, proporcionando a professoras e crianças experiências da aula como espaçotempo de se estar com diferentes pessoas, conhecimentos, projetos, histórias, condutas, ou seja, com a vida e seus movimentos.

A opção por assumir o diálogo como método (Freire, 2011) na ação da professora pesquisadora implica o reconhecimento da integridade dos sujeitos que se encontram na sala de aula, o que reveste de especial significado a configuração inter e intra geracional da escola. Em nossos estudos, o constructo geração é relevante por pautar estatutos, papéis e práticas sociais afeitas aos sujeitos em decorrência de seu posicionamento etário, configurado por planos estrutural e simbólico, no âmbito do processo histórico marcado por relações de desigualdade, ou, como formula Freire (2011), relações de opressão.

Para além dos aspectos biológicos, a geração, como construção sociológica, promove a organização de grupos dissemelhantes e oferece parâmetros para evidenciar distinções e convergências entre eles, bem como para ressaltar especificidades constitutivas das relações entre sujeitos do mesmo grupo geracional (Sarmento, 2005). A infância, como geração, emerge na modernidade na esfera da diferenciação entre adultos e crianças, alicerçando sua construção simbólica em processos de disciplinação da infância (Foucault 2000 apudSarmento 2005), traduzidos na estruturação da ordem social em atos de imposição e controle como “[...] a desqualificação da voz das crianças na configuração dos seus mundos de vida e a colonização adultocentrada dos modos de expressão e de pensamento das crianças” (Sarmento 2005, p. 370), perspectiva ainda presente na designação contemporânea da infância.

Não podemos obviar a importância da construção histórica da infância para o estabelecimento de direitos das crianças e o fortalecimento da preocupação com o seu cuidado e sua proteção, além do trabalho, a partir dessas proposições iniciais, no sentido do reconhecimento da criança como sujeitos de direitos, atualmente em vigor. Contudo, evidencia-se a conexão entre a atenção à infância e a negatividade que a envolve, por sua designação como tempo de carência, debilidade e incapacidade, aliada à interdição simbólica a se pensar as crianças como sujeitos. Ao identificá-las com seres frágeis e dependentes, ressaltam-se as demandas infantis por amor e cuidado que levam a seu isolamento da vida social - eivada de perigos -, em contextos supostamente protegidos (família, escola, igreja), onde são forma(ta)das para, posteriormente, quando adultos, serem reinseridas na dinâmica social (Narodowsky, 2008; Sarmento, 2005).

Nesse contexto de institucionalização da infância, em que se fazem presentes (e por vezes se confundem) o cuidado e a tutela, a escola, como projeto também formulado na modernidade, alinha-se à elaboração adultocêntrica do lugar social da criança (Delgado, 2004). A filiação da escola a esse propósito, mesmo diante da assunção da criança como sujeito de direitos, pode-se verificar, por exemplo, pela forte relação que se estabelece entre o pedagógico e o disciplinar, pela individualização das crianças, pelo desenho de procedimentos que assemelham incompletude a incapacidade, entre tantas outras práticas cujos sentidos e efeitos são apartá-las da dinâmica social. A ação escolar desenha-se em sintonia com a minoridade da infância e apoia-se na assimetria geracional. Nessa escola não há lugar para o diálogo.

O adultocentrismo da produção da infância e da escola é fartamente tratado nos estudos do campo, como demonstram os trabalhos de Delgado (2004), Narodowsky (2008), Sarmento (2005), entre outros. Cabe acrescentarmos a ele a dimensão eurocêntrica da elaboração do conceito de infância e da proposição da escola, como instituição destinada a sua (con)formação. Ambas as formulações derivam de movimentos próprios da modernidade, que sustentam a estruturação e a generalização de categorias totalizantes, referenciadas na instauração da experiência civilizacional europeia, da qual é parte sua episteme.

Valemo-nos de estudos de Quijano (2005), Mignolo (2003) e Dussel (2009) para tratar brevemente dos processos que, no contexto da modernidade, evocam modelos de sujeito, conhecimento e sociedade como o ideal humano. A modernidade configura-se pela sucessão de um conjunto de fenômenos produzidos na Europa que levam a uma experiência civilizacional cuja centralidade está na razão, tendo como fundamento a ruptura entre a razão e o mundo que também fragmenta o homem em corpo e mente. Dessa dissociação, emerge o homem racional, europeu, que, com uso dessa razão, produz conhecimentos descontextualizados, objetivos e verdadeiros. O homem, capaz de produzir conhecimentos universais que servem à dominação do que antes se cindira em mundo natural e mundo social, assume-se como o ápice da humanidade. A superioridade do homem europeu estende-se a sua racionalidade e ao seu conhecimento. Nesse contexto, nasce a infância, fabricada por adultos como tempo de preparação daquele que será o homem moderno: o sujeito-cidadão.

A imagem do sujeito-cidadão é contundente para expressar o trânsito entre uma construção intrínseca à política e à episteme do homem europeu e sua consolidação como expressão universal da humanidade. Ao lado do sujeito-cidadão, ideal a ser alcançado, universaliza-se a infância, tempo de cuidado e de preparação para atingir-se satisfatoriamente o modelo. Ambas, figuras idealizadas, são consolidadas em conceitos potentes para alimentar as promessas modernas e justificar a sociedade desigual. Como meio para levar a infância a sua condição de sujeito-cidadão, está a escola.

Percebermos a inscrição eurocêntrica da infância leva-nos, na América Latina, à necessidade de observar a infância também como parte do projeto moderno, uma vez que a modernidade se constitui e desenvolve em relação direta com a expansão europeia sobre o “Novo Mundo”. Expansão estruturada como um projeto de dominação colonial, no contexto de universalização do modelo de civilização europeu, que produz a América Latina. A modernidade/colonialidade institui um processo de fixação geopolítica da Europa como centro e todos os povos não europeus, por séculos colonizados, como periferia. A universalização do projeto, com inserção desigual dos povos na estrutura periférica, reconfigura a infância, diante dos povos dominados, para quem não há tempo de cuidado, amor, proteção e preparação para um porvir. Essa infância não é poupada pela colonização, que tem como uma de suas ferramentas a desumanização dos não europeus, produzidos como inferiores, com o apoio da teorização da noção de raça, determinante para a naturalização e legitimação dos processos de opressão (Quijano, 2005).

A dominação colonial tem muitas faces, de modo que a violência como núcleo de todo o processo se oculta pela promessa de emancipação, progresso/desenvolvimento e igualdade formal. Essa plasticidade permite sua permanência como colonialidade mesmo com a independência das colônias e fim da sua subordinação política às metrópoles. A colonialidade do ser, do saber e do poder (Mignolo, 2003) ampara modos de constituição da subjetividade, de exercício do poder e de produção do saber atados à hegemonia da episteme eurocêntrica, com efeitos profundos nas sociedades e nos sujeitos produzidos como subalternizados. A ciência moderna, inscrita na dinâmica colonial de fixação geopolítica centro/periferia, desempenha papel relevante na degradação das culturas tornadas periféricas e na naturalização da relação inferioridade cultural/subalternização. A estruturação de categorias totalizantes respalda generalizações que desenham os tempos, os espaços, os processos e as relações válidos e desejáveis para a infância e para a vida escolar. Importa sublinhar que a referência está nos conceitos consolidados de infância e escola. Entretanto, o conceito de infância adultocêntrico, eurocêntrico e moderno-colonial não permite que adultos e crianças, e as crianças entre elas, se encontrem para juntos indagarem o mundo; não abarca as múltiplas infâncias das crianças latino-americanas, que efetivamente chegam às escolas; não abraça infâncias periféricas, culturalmente inferiorizadas e subalternizadas por sua condição geracional, por seu local de nascimento, por sua origem étnico-racial e por sua inserção de classe social. A escola onde predominam o distanciamento, a fragmentação, a descontextualização e a verdade única, tampouco.

Essa concepção de infância e a assimetria geracional são incompatíveis com o trabalho pedagógico caracterizado como processo dialógico, que nos interessa. Como sua realização demanda a partilha cotidiana entre pessoas adultas e crianças, requer rupturas com a pedagogia hegemônica, cujas proposições se desenham à sombra da imagem de um adulto conduzindo, pela mão, uma criança.

Se há uma designação geracional, articulada à biologia, na definição da adultez e da infância, com incidência de marcadores etários, há também inscrições sociais e culturais que corroboram ou interrogam tal configuração e atravessam os modos como adultos e crianças são investidos de papéis sociais e interagem na vida escolar. A complexidade e a pluralidade da infância impedem uma caracterização universal da experiência de ser criança, pois múltiplas vivências se entrecruzam produzindo deslizamentos constantes e fraturas em barreiras que circunscrevem conceitos tidos como estáveis e impermeáveis.

As crianças latino-americanas e caribenhas - e as brasileiras, no nosso caso - precisam ser olhadas por uma antropologia latino-americana e caribenha, que nos liberte progressivamente do predomínio dos paradigmas europeus e norte-americanos. Precisamos dialogar com a filosofia, a antropologia, a sociologia, a psicologia e a pedagogia latino-americana e caribenha, que nos falam das crianças reais que concebem suas possibilidades de expressão e realização com nossa diversa cultura (Didonet, 2005, p. 2 apudKuhn Junior; Mello 2020, p. 298).

Em nossos trabalhos, não podemos tratar a criança como um sujeito abstrato, nem a infância como uma vivência universal. Atuando em escolas públicas, encontramo-nos predominantemente com crianças das classes populares, para quem a desigualdade social atravessa suas experiências infantis, também constituídas, muitas vezes, longe dos cuidados, da proteção e do afastamento da vida adulta que demarcam a concepção de infância advinda da modernidade. Esse contexto e a perspectiva dialógica que nos orientam indicam percursos teórico-epistemológicos necessários a redefinições pedagógicas. Nossas experiências em escolas públicas confirmam a necessidade e a potência do diálogo com a produção latino-americana. Identificamos os estudos da decolonialidade como referente significativo para a problematização dos processos escolares por nos colocar em relação com outras epistemologias manufaturadas com as experiências de subalternização (Mignolo, 2003), mais propícias a nossa açãoreflexãoação por sua proximidade com problemas, conhecimentos e concepções que nos são próprios. Assumimos a primazia da educação popular (Freire, 2011) em nossa formação como professoras pesquisadoras, por ser um paradigma latino-americano (Mejía, 2024) capaz de sulear (Campos, 2021) nossos projetos educacionais e práticas pedagógicas, no sentido de consolidá-los como uma educação libertadora.

Para compartilharmos nossa reflexão sobre a docência com crianças, articulada por movimentos dialógicos, escrevemos um texto que se constitui por muitos diálogos: entre suas três autoras, entre cada uma e as crianças, entre nós e outras autoras e outros autores, cujos trabalhos são significativos para nossa açãoreflexãoação; e, esperamos, entre nós e vocês, que leem este texto. É um texto que fala de professoras, crianças e escolas. Algumas entre tantas experiências que acontecem cotidianamente em muitas salas de aula, por todo este país.

Tecemos este artigo a partir de duas histórias, vividas por duas de nós, Joana e Luana, em escolas públicas. Desejamos que elas sejam ponto de partida para conversas várias e que convidem ao exercício dialógico, assim como a ele nos desafiou.

Vivências brincantes com bonecos e literatura como movimentos da educação antirracista2

A boniteza de tornar-me professora pesquisadora (Esteban; Zaccur, 2002) está no reconhecimento do meu constante processo de transformação. Ao perceber o cotidiano escolar como um espaço de oportunidades, observo, ajo e problematizo a minha prática pedagógica, em um movimento de açãoreflexãoação, tendo a prática como ponto de partida. Tomo o termo “boniteza” a partir do diálogo com os estudos de Paulo Freire, compreendendo a boniteza como a manifestação da capacidade humanizadora e transformadora da educação libertadora. Assim como Freire (2011), acredito que o ato de educar se faz com coragem e amorosidade, o que requer uma postura crítica e dialógica diante da vida.

Assim, tornar-me professora pesquisadora no espaço da Educação Infantil ocorre por meio de um processo que não está dado, mas acontece a partir da reflexão sobre a prática, colocando-me como um ser inacabado na busca constante de ser mais (Freire, 2011). Diz respeito a viver o cotidiano da Educação Infantil pública, olhando nos olhos das crianças, (re)encontrando a menina que fui e fortalecendo a mulher negra, mãe e professora que sou se faz no exercício de uma docência inacabada. Vivencio a dimensão inacabada de tornar-me professora pesquisadora conectada ao estado de infância defendido pelo filósofo e professor Renato Noguera (2017). Para o educador, o estado de infância dá-se ao assumirmos que somos pequenos diante dos diversos desafios de existir. Nesse sentido, a infância desconstrói as certezas ao colocar como primordial o reconhecimento de que nosso conhecimento é limitado e de que não temos respostas para tudo. O estado de infância é o movimento de infancializar, de assumir a infância como uma experiência de percorrer caminhos que articulam o brincar ao processo de narrar. Desse modo, infancializar possibilita compor e contar novas histórias, e esse movimento é o que mantém a vida como um fazer político (Noguera, 2017).

Nesse sentido, assumir o estado de infância permite-me viver outra relação com as crianças e com a vida, inclusive no modo como organizo o espaço e os materiais no cotidiano da Educação Infantil. Pensando nessa organização como possibilidade de ampliação do repertório brincante e narrativo das crianças, intento resistir “[...] ao esquecimento da infância que constitui todo ser humano” (Kohan, 2010, p. 125). No ato de cuidar desse estado de infância, coloco-me a questionar: Se o esquecimento da infância constitui todo ser humano, é possível resistir a esse esquecimento? Seria um movimento de resistir a esse esquecimento o fato de olhar para as experiências brincantes da menina que fui? Mirar a infância de uma criança que enfrentou o silêncio sobre a questão racial na escola e na família, uma menina negra que experimentou situações de racismo e preconceito, move-me a buscar estratégias capazes de romper com práticas pedagógicas que podem marcar negativamente a construção de sua subjetividade, produzindo um sofrimento psíquico (Cavalleiro, 1998).

Acredito que chego ao meu local de trabalho com crianças pequenas marcada por memórias da infância como inspiração para praticar uma educação como prática da liberdade que se faz contra as diferentes formas de opressão de exclusão, de violência, por isso “[...] uma pedagogia revolucionária de resistência, uma pedagogia profundamente anticolonial” (hooks, 2013, p. 10). Faço esse movimento de tecer uma pedagogia revolucionária quando opto politicamente por escutar e dialogar com um grupo de 14 crianças, com 2 anos de idade, matriculadas em uma Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) localizada na zona periférica da cidade de Niterói. O diálogo implica um pensar crítico sobre a realidade (Freire, 2011). Assim, o diálogo como encontro com as crianças desperta meus sentidos para especificidades presentes nas experiências dos sujeitos das classes populares, dentre as quais destaco a UMEI estar localizada no alto de um morro, e as crianças, em sua grande maioria, residirem nesse espaço e serem negras. Diante dessa percepção, coloquei-me a pensar em como tecer movimentos de uma educação antirracista com crianças tão pequenas, considerando as dimensões de classe, de raça e de gênero. Como sinaliza Nilma Lino Gomes:

Não é preciso ser uma investigadora muito atenta para compreender que a maioria das crianças atendidas pelas creches populares, pelas escolas infantis privadas dos bairros pobres e pela Educação Infantil pública é preta e parda, ou seja, devem ser reconhecidas como negras, e estão entre aqueles que representam 54% da população. Dessa forma, é possível afirmar que uma grande parcela de crianças atendidas pela Educação Infantil pertence aos segmentos populacionais que sofrem os problemas da perversa articulação entre desigualdades sociais e raciais (Gomes, 2019, p. 1017).

Considerando que as crianças estão inseridas em um mundo diverso e desigual, faz-se necessário proporcionar experiências propícias à ampliação do modo de perceberem a si mesmas e ao outro, valorizando sua identidade, respeitando e reconhecendo as diferenças que nos constituem como seres humanos. Como recursos para tecer uma prática pedagógica antirracista, de enfrentamento às desigualdades, de constituição de outros modos de relação com a negritude, utilizo a literatura infantil negra e bonecos negros e indígenas nas interações e vivências diárias com as crianças. Compreendo a educação antirracista a partir da definição formulada por Nilma Lino Gomes (2017), como uma prática educativa capaz de resgatar, valorizar e visibilizar os saberes, as histórias e as culturas indígenas e afro-brasileira.

No estado de infância de uma professora pesquisadora em busca de vivências antirracistas com as crianças, procurei estabelecer vínculos com elas levando Akin, um boneco negro de tecido que me acompanha nesse processo de educar e cuidar de crianças pequenas. Na primeira experiência com o grupo, levei o boneco, para a primeira roda de conversas do dia, envolto em um tecido de origem africana. Puxei a conversa com as crianças apresentando Akin como um boneco que veio de muito distante, do continente africano. Falei o significado do seu nome para o povo iorubá: corajoso, guerreiro, herói.

A experiência com o boneco foi refletida por nós três, professoras do grupo, pois mesmo sabendo do encantamento das crianças por super-heróis, observamos que Akin não fez sucesso naquele dia. Notamos certa resistência de algumas crianças para tocar, pegar e brincar com o boneco. Mediante as nossas problematizações, procuramos levar, para além das bonecas brancas existentes em nosso espaço, outros bonecos de diferentes tamanhos, de diferentes materiais e com outras características fenotípicas, como a Jarinha3, uma boneca indígena, a Dandara, uma boneca negra com turbante e trajes africanos, Black Frida4 e Black Boy, um boneco com características de super-herói.

O desejo de proporcionar às crianças experiências positivas relacionadas à negritude fortalece a preocupação por disponibilizar bonecos que representem essa diversidade em nossas vivências cotidianas. A Educação Infantil como espaço apropriado ao envolvimento das crianças em ações concretas de reconhecimento e valorização dos diferentes grupos étnico-raciais na construção da sociedade brasileira é evidenciado no Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. O Plano reconhece a Educação Infantil como lugar propício “[...] para promover a eliminação de qualquer forma de preconceito, racismo e discriminação racial” (Brasil, 2013, p. 48).

Dentre as propostas centrais para a construção da educação para as relações étnico-raciais apresentadas pelo Plano Nacional, aparecem a importância da aquisição e do trabalho com bonecos com diferentes características étnico-raciais, de gênero e de pessoas com deficiência e a inclusão de livros que possibilitem o trabalho com referenciais de diferentes culturas, especialmente a negra e a indígena (Brasil, 2013).

A compreensão da educação antirracista como possibilidade de fortalecimento das crianças em seu processo de construção das subjetividades, por meio do trabalho com os bonecos, nos permitiu presenciar a boniteza das suas aprendizagens. A organização de um espaço na sala de referência do grupo para a colocação de um cesto contendo tecidos e bonecos foi o suficiente para as crianças criarem/recriarem suas brincadeiras. Foi comum ver os pequenos forrando o tatame da sala, em um trabalho coletivo, para colocarem os bonecos para dormir. Os tecidos também foram transformados em cabaninhas para acolher as crianças e os bonecos. As crianças expressaram com os bonecos, seus bebês, suas vivências e experiências com relação ao cuidado e ao afeto.

Um menino mostrou como o seu pai o carrega no pescoço e as meninas levaram seus bebês para passear do mesmo jeito. Ao observar esses movimentos das crianças, identifiquei a presença de questões de gênero5 em suas brincadeiras, o que me levou a ler para elas o livro Quero Colo6, de Stella Barbieri e Fernando Vilela (2004). Nele, os autores retratam diferentes movimentos de homens, mulheres e até animais para ninar e carregar crianças no colo.

Partindo das observações feitas nas interações e brincadeiras das crianças, levei a história com a finalidade de ampliar a compreensão do grupo sobre o ato de carregar no colo, mostrando diferentes modos de levar os bebês e as crianças e que este não é um movimento realizado apenas por mulheres. Utilizando algumas ilustrações do livro, apresentei também imagens de mulheres moçambicanas e angolanas carregando suas crianças com tecidos africanos7. Além de compartilhar parte da cultura africana com as crianças, conseguimos atribuir novos significados aos nossos tecidos.

Foi brincando com diferentes bonecos que as crianças também compartilharam as canções de ninar conhecidas por elas, como “dorme nenê...” e “boi da cara preta”. Assim, ao ouvir e brincar com as crianças, pude propor outras vivências como caminhos para práticas antirracistas concretas e fortalecedoras das subjetividades delas. Enquanto as crianças embalavam seus bonecos, comecei a entoar a canção africana Olélé Moliba Makasi. As crianças aprenderam a canção rapidamente e, para a nossa alegria, ensinaram a cantiga para suas famílias. No dia seguinte à vivência, a mãe da menina narrou que ela chegou em casa pedindo para os pais procurarem a canção no canal do YouTube e eles a encontraram porque a criança cantou a música.

No diálogo com as crianças, vejo a importância de seguir comprometida em tecer movimentos de uma educação antirracista, continuidade de uma luta histórica que visa romper com a exclusão, a desumanização, a subalternização e a invisibilidade que nos mata em vida (Trindade, 2006). Nesse processo, juntamente com os bonecos, a literatura negra também afetou nossas experiências com as crianças. No registro escrito em meu caderno, observo como procurei articular a vivência com a boneca Black Frida com o livro Maria Preta, de Otávio Júnior (2021), ilustrado por Ana Cardoso:

Na nossa primeira roda do dia, conversei com os pequenos sobre uma surpresa muito especial para nossa manhã. Esse grupo adora surpresas! Então, as crianças já se sentaram com o olhar atento e curioso, revelando a potência da circularidade presente em nosso espaço-tempo. Gosto de criar um clima de suspense, por isso levei para a roda a bolsa que ganhei contendo o livro Maria Preta e a boneca Black Frida. Pedi para os pequenos tocarem, apertarem a bolsa e fui provocando a imaginação deles perguntando: O que será que tem dentro dessa bolsa bonita? Será que é um elefante? Será que é um carro? Nesse momento, dois meninos disseram “é um dinossauro!”, “é um T-rex”. Depois que as crianças sentiram o que tinha na bolsa e fluíram na imaginação, trazendo para a roda algumas risadas, trocas de afeto por meio dos olhares que se entrecruzam, dos toques, dos gestos, apresentei a Black Frida… (Caderno de registros, março de 2023).

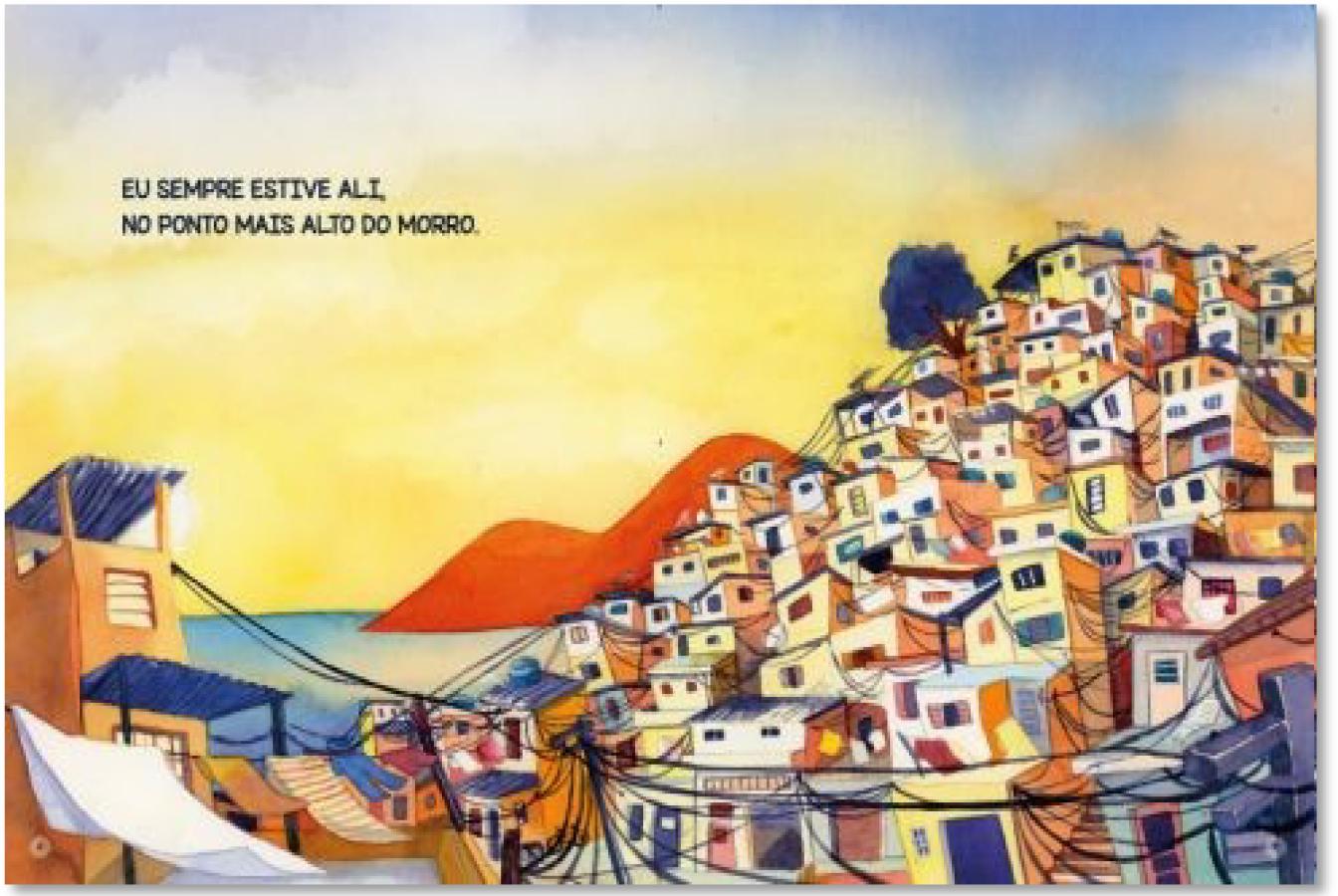

Outro momento importante com as crianças foi quando Black Frida levou para a roda o livro Maria Preta. O livro foi escolhido como uma proposta pedagógica descolonizadora dos modos de olhar para as favelas e as infâncias, que nelas habitam, como lugares e sujeitos violentos e em falta de algo. Com a intenção de romper com a perspectiva colonial que, geralmente, destina para as pessoas das classes populares das favelas o lugar da subalternidade, optei por um livro que tem como autor um homem negro oriundo de uma favela. Ver os sujeitos negros ocupando outros espaços, como o de escritor de tantas obras, contribui para a valorização da negritude. Digo isso porque geralmente aprecio, com as crianças, a capa do livro e, em seguida, apresento também as imagens do autor e ilustrador antes de contar; e, nesse processo, Otávio Júnior foi associado ao pai de algumas crianças: “É o meu pai!”.

Antes de contar a história para as crianças, com ludicidade, brinquei de imitar a voz da boneca Black Frida dizendo: “Oi, crianças lindas! Hoje eu trouxe uma história do morro onde eu moro para contar para vocês! Quem quer conhecer a história?”. Descrever esse processo com detalhes se faz pertinente quando acreditamos na dimensão estética da ludicidade, como ressalta Trindade (2006). A ludicidade é fundamental para o desenvolvimento educacional, principalmente das crianças negras, contribuindo significativamente na melhoria da educação delas. O convite feito pela boneca arrancou um coro de “euuu!” da boca das crianças. Foi interessante ver a movimentação dos pequenos a partir da presença desses dois materiais. Assim que acabei de contar a história para as crianças, algumas correram para manusear o livro expressando suas interpretações: “Olha o cabelo dela!”; “A Maria Preta tá lá no alto!”; “Ela está triste. Está chorando!”. Enquanto isso, outras brincavam com Black Frida.

Posso chegar a essa compreensão quando olho novamente para esses registros e vejo como a continuidade desse movimento em minha prática provocou outras aprendizagens. Quando comparei o morro da ilustração presente no livro com o nosso morro, onde se localiza a UMEI, começamos a conversar sobre o que tinha no morro. Enquanto observavam as imagens, as crianças destacaram: casa, árvore, mar, roupas, pipa, bola, cachorro, crianças jogando bola… Até que a fala de um menino me surpreendeu, pois mesmo sem ter nas ilustrações algo que remetesse a som ou danças, ele disse: “Tem música”. Sua fala me levou a refletir com as parceiras de trabalho sobre o que há no morro, nas vivências das nossas crianças, que a instituição escolar ainda desconhece.

Quando acabamos de ler a história, fiz uma cópia ampliada da página do livro em que Maria Preta, personagem principal da história, diz: “Eu sempre estive ali. No ponto mais alto do morro”. A mesma imagem, localizada a seguir, foi fixada no espelho da nossa sala de referência; logo, a todo momento que interessava às crianças, elas paravam diante dela e observavam, conversavam sobre ela, contavam histórias ou somente admiravam. A imagem representada no livro apresenta uma dimensão estética da favela capaz de provocar outros modos de olhar para esse território, enfatizando que existe ali, mesmo em meio a desafios, bonitezas, complexidade e principalmente vida.

A imagem contribuiu com a problematização a partir de um olhar crítico para a nossa realidade, enquanto sujeitos inseridos em uma unidade de Educação Infantil localizada no ponto mais alto do morro. Ao olhar para as imagens, as crianças fizeram conexões com os cenários das suas vivências cotidianas nos provocando a refletir e a agir sobre as perspectivas que temos das favelas. A problematização em Freire (2011) me leva a acreditar na educação como possibilidade da transformação social.

Ser das classes populares, transitar pelas favelas de Niterói leva-me a olhar para essas vivências com as crianças, compreendendo-me como sujeito e não como objeto na luta por uma prática pedagógica antirracista tecida com e não sobre as crianças. Nesse sentido, visibilizar as dimensões estéticas e poéticas existentes nas experiências do morro, nas vivências repletas de negritude se faz como movimentos transgressores de uma educação antirracista comprometida com a liberdade e com a mudança (hooks, 2013).

No trabalho com as crianças, o livro Maria Preta e os bonecos negros foram essenciais para criar laços afetivos entre todos nós. Nesse sentido, a representatividade faz-se relevante para o processo de promover uma educação antirracista, principalmente quando estamos tratando de crianças que ainda estão no processo de construção das suas subjetividades. Nilma Lino Gomes (2019) aborda a Educação para as Relações Étnico-raciais como uma educação voltada para a compreensão e a ampliação do direito à diferença como um dos pilares dos direitos sociais. Nesse sentido, educar para a diversidade étnico-racial envolve criar conhecimentos que contribuam para o desenvolvimento de subjetividades críticas em relação às práticas racistas, bem como oferecer um entendimento teórico e conceitual mais detalhado sobre a África e as questões afro-brasileiras.

Desse modo, as brincadeiras africanas, afro-brasileiras, juntamente com a literatura infantil negra, permitiram-nos experimentar a ludicidade, um valor civilizatório afro-brasileiro (Trindade, 2006), que aponta a potência do brincar como “[...] algo constitutivo de nós, mamíferos, como algo que potencializa os corpos e suas expressões, que aciona nossa subjetividade, nossa memória, nossa corporeidade e ludicidade. [...]. Como algo da nossa energia vital, que queremos expandir para todas as idades” (Trindade, 2006, p. 8).

Olho para as vivências com as crianças por meio das brincadeiras com a intenção de refletir criticamente sobre a minha prática pedagógica e pergunto como criar com as crianças das classes populares o direito de narrar suas histórias. Nossas vivências brincantes colocam-me em diálogo com Amadou Hamapate Bâ (2003) e sua compreensão de que o narrar está presente em tudo, incluindo o brincar como parte da história humana. Nas vivências brincantes com as crianças, procuro potencializar as culturas africana e indígena de modo prazeroso e lúdico. Aprendo com o autor citado que os meninos fulas aprendiam de forma lúdica nos serões realizados nos terreiros das casas dos povos fulas, nos encontros permeados de música, poesia, histórias e ensinamentos, revelando que o “instruir brincando” sempre foi um grande princípio dos antigos mestres malineses (Bâ, 2003, p. 175).

Compreendo a educação antirracista como uma forma de lutar por um mundo melhor. A experiência compartilhada revela-se como possibilidade de afirmar a boniteza de práticas antirracistas realizadas com as crianças no cotidiano da Educação Infantil. A Educação Infantil pública desenha-se, para mim, como espaçotempo de vida, de aprendizagens, de encontro, de diálogo, de possibilidades, de luta, de produção de conhecimentos. É lugar de pensar sobre a vida. Viver a boniteza da vida como professora pesquisadora das classes populares me inspira a realizar o movimento descrito por Emicida em sua música “É tudo pra ontem” (2020), em um trecho específico que diz: “crianças têm o céu no alcance das mãos, irmão, será que há tempo de poder ser mais? Viver, partir, voltar e repartir”.

O movimento de partir, voltar e repartir, em uma perspectiva de partilhar o que somos, o que sabemos e até mesmo o que temos, é também revolucionário porque implica um modo de conceber a educação antirracista como um ato estético, ético e poético para a construção de uma sociedade mais justa e menos desigual. Ao buscar o diálogo com as crianças das classes populares, percebo que não basta reconhecê-las como sujeitos políticos, produtores de vida e de histórias. É urgente tecer uma educação antirracista com as crianças, uma educação com a vida, a favor da vida. Uma educação antirracista e dialógica, porque, ao viver a vida com as crianças, criamos situações para que elas participem ativamente na construção de seus conhecimentos.

Quando te vejo eu também me enxergo8

Rememoro, e por isso revisito os registros do meu caderno de meados de 2019, anotados na correria de uma sala de aula de 4º ano do Ensino Fundamental, na escola pública em que trabalho, como professora, na cidade do Rio de Janeiro, com crianças de 9 a 11 anos de idade. Destaco que a escolha por narrar essa experiência se dá por dois motivos, o primeiro deles é por ter ocorrido no último ano antes do cenário pandêmico, que ainda perdura. Faço tal opção por considerar que as marcas desse tempo de isolamento foram tão profundas, que vivemos hoje um momento adaptativo a uma nova versão de escola, com demandas outras que vão muito além do que consideramos pedagógico. O segundo aspecto, ainda mais relevante do que o primeiro para determinar minha escolha por essa escrita, é o quanto o diálogo com essa criança da minha turma possibilitou que eu problematizasse ainda mais a minha prática, reafirmando a necessidade desse movimento dialógico para compreender melhor as lógicas infantis. Relato a situação vivida por nós, na sala de aula, em seguida retomo a reflexão aqui anunciada.

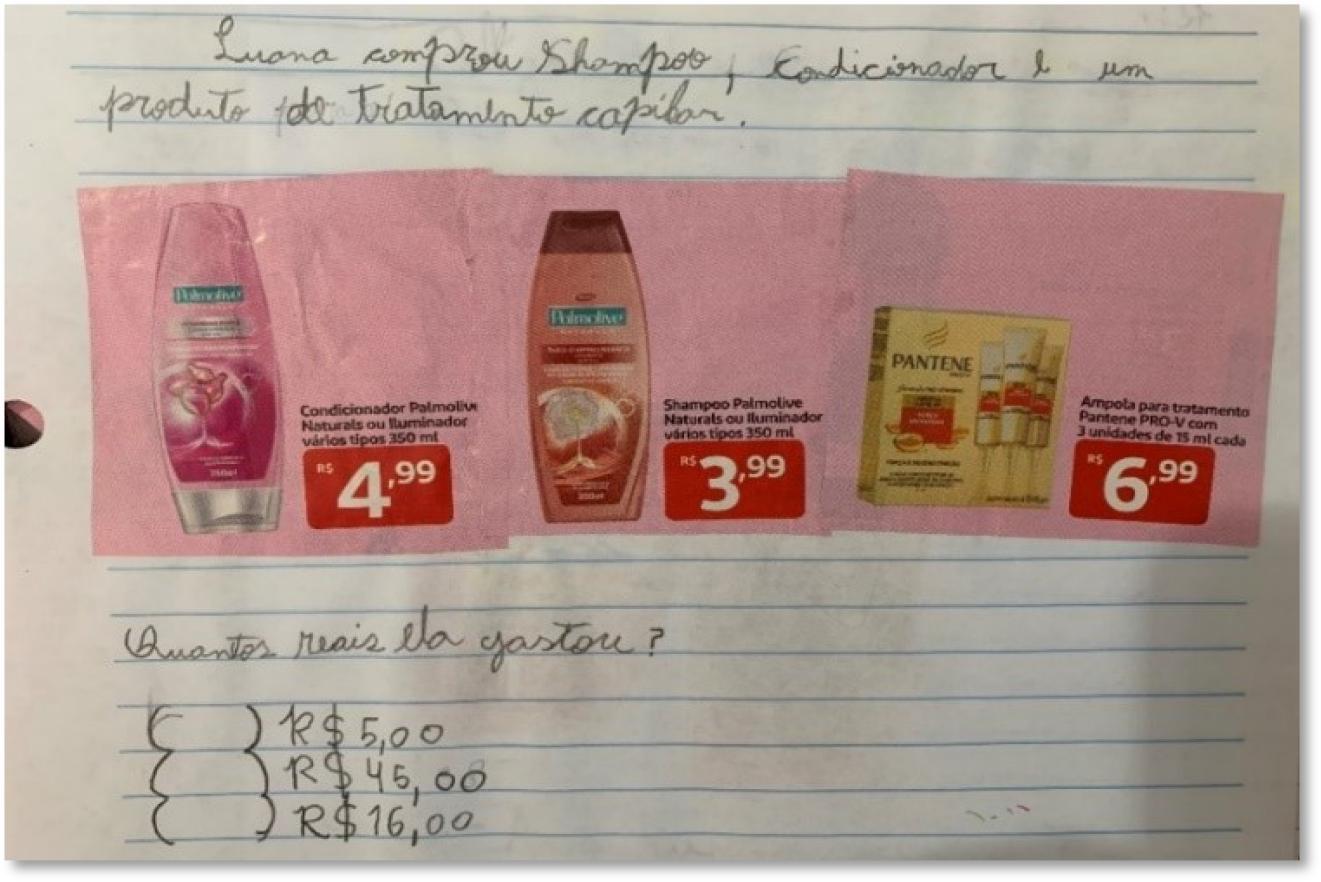

A Figura 2 retrata parte de um processo vivenciado por minha turma, ao longo dos anos de 2018 e 2019. Motivada pela pergunta “Tia, aqui é pra usar conta de mais ou de menos?”, que aparecia com certa regularidade.

Problema: Luana comprou shampoo, condicionador e um produto de tratamento capilar.

[Abaixo da primeira frase do enunciado, a estudante cola três imagens de produtos encontrados em um encarte de supermercado: um condicionador que custa R$ 4,99, um xampu que custa R$ 3,99 e uma caixa com ampolas de tratamento capilar, que custa R$ 6,99.]

Quantos reais ela gastou?

( ) R$ 5,00

( ) R$ 45,00

( ) R$ 16,00

Tive, na época, a percepção de que grande parte dos meus e das minhas estudantes não compreendiam a linguagem presente nos enunciados dos problemas matemáticos propostos. Como forma de possibilitar que compreendessem melhor os desafios propostos, em paralelo à resolução de problemas, propus que as crianças vivenciassem o desafio de formular seus próprios problemas matemáticos. Na ocasião, eu acreditava que ao serem desafiados a escrever os enunciados dos problemas matemáticos, elas teriam de entrar em contato com a linguagem matemática presente nos enunciados, e a familiaridade com esse tipo de texto poderia minimizar o receio que alguns sentiam ao se arriscar a formular hipóteses e caminhos de resolução.

Esse trabalho, desenvolvido ao longo de dois anos, foi organizado em várias etapas. Inicialmente, construímos algumas situações-problema coletivamente, com toda a turma; em um momento posterior, em duplas e trios, as crianças arriscaram-se a fazer suas primeiras tentativas sem minha ajuda. No primeiro material criado pelas crianças, pude perceber diversos aspectos que precisavam ser revisitados com elas e, para isso, tive a ideia de, a partir de conversa e autorização prévia dada pelas e pelos estudantes, fotografar e projetar as fotografias dos problemas para que pudéssemos vê-los juntas, crianças e eu. Destaco que a escolha em não colocar os nomes das autoras de cada problema como forma de cuidado em não expô-las para a turma foi em vão, pois as crianças falaram com muito entusiasmo: “Gente, olha o meu problema!!!”; “Ih, esse aí é meu…”; “Essa letra é minha, fui eu que escrevi esse…”, o que demonstrou que se sentiam seguras naquele espaço, com aquele grupo, e que não viam como ruim que seus colegas de turma soubessem de seus equívocos e ajudassem a pensar juntos em novas ideias e alternativas.

A formulação (e resolução) de problemas foi proposta em um movimento de ir e vir, no qual ora formulavam, ora tentavam resolver os problemas formulados pelos e pelas colegas, verificando se eles/elas tinham excesso ou falta de dados, ou ainda pensando em sugestões para sanar lacunas possibilitando que as situações-problema ficassem resolvíveis. Nesse ir e vir, à medida que compreendiam melhor o “matematiquês” tão presente na linguagem escolar, a pergunta “Tia, aqui é pra usar conta de mais ou de menos?” aparecia cada vez menos.

A situação-problema em destaque (Figura 2) foi elaborada por uma estudante da turma em 2019, utilizando informações presentes em encartes de supermercado. Embora me considere professora cuidadosa e com olhar atento, quando recebi essa folha, com o problema elaborado pela minha aluna, percebi logo que ela não tinha utilizado os centavos (dos produtos escolhidos) em suas opções de resposta. Vivenciávamos a experiência de elaborar problemas matemáticos desde o ano anterior, e eu via grandes avanços em relação às suas primeiras tentativas, quando cursava o terceiro ano, em 2018. No entanto, o fato de ela ter criado um problema de “múltipla escolha”, dando opções de resposta dentre as quais não havia R$ 15,97 (somatório de R$ 4,99, R$ 3,99 e R$ 6,99), me parecia uma falta. Naquele curto espaço de tempo entre a entrega da folha a mim e seu retorno para sua carteira, enquanto eu já buscava refletir sobre os tipos de propostas que poderia sugerir de modo a minimizar as dificuldades apresentadas por ela, a estudante voltou a minha mesa e explicitou: - Tia, tá vendo essa Luana aqui? Não é você não tá?! É a minha mãe... Lembra que vocês têm o mesmo nome? Eu usei esses produtos porque sei que ela gosta, tem lá no banheiro. E, olha, eu coloquei esses valores aqui embaixo, sem os noventa e nove centavos nas opções, porque no mercado nunca dão um centavo de troco mesmo, então, se é R$ 4,99 é na verdade R$ 5. Tudo bem?

Naquele momento, o sentimento que tive foi uma mistura de orgulho, alegria e alívio. Mais tarde, quando em meados do ano subsequente revisitei as fotografias desses problemas construídos pelas crianças ao longo de dois anos e os vários registros feitos no meu caderno, com falas dessas crianças sobre suas produções, a partir do arcabouço teórico sobre o qual me debruçava para a escrita de minha dissertação de Mestrado, continuei sentindo orgulho, alegria, alívio, mas agora também sentia uma grande contradição ao ter a incompletude do meu olhar explicitado pelo diálogo com a minha estudante. Com as leituras de textos e de mundo que eu era capaz de fazer naquele momento posterior, percebi que só olhar não era suficiente, eu precisava verdadeiramente enxergar, mas também ouvir, sentir... Percebi que, olhando para as crianças, eu também me via.

A fala da menina fez com que eu refletisse sobre a forma como eu me via, como eu me vejo. Embora eu tivesse a intenção de pensar em estratégias para ajudá-la a lidar com um conteúdo complexo para a faixa etária (somatório de números decimais), na primeira leitura que fiz do problema elaborado por ela, meu olhar foi para a falta de um valor preciso e não para a potência daquela produção que escancarava seu repertório. O arcabouço teórico que orientava meu olhar para a estudante em 2019, assim como orientava minha perspectiva de ensino, estava mais amparado em uma compreensão de matriz construtivista, priorizando a relação entre a criança, vista como sujeito cognoscente, e o objeto de conhecimento. Para além da maneira como eu a via, ela, criança, sabia com muita segurança, que “no mercado nunca dão um centavo de troco mesmo” e, por esse motivo, ela fez uma escolha coerente ao escrever suas opções de resposta.

A problematização nos momentos de interação com as crianças demonstra, muitas vezes, que algumas concepções que temos e que embasam nossas escolhas, inclusive pedagógicas, são insuficientes ou mesmo contraditórias diante da realidade na qual estamos atuando. Como professora pesquisadora, que trabalha na escola pública, com muitas crianças das classes populares, percebo que conceitos que, por um período orientaram meu fazer docente, precisaram ser transformados. A concepção de sujeito cognoscente, a partir de novas leituras, discussões no grupo de pesquisa, nas aulas de Doutorado, nos mais diversos espaços formativos, assim como nas trocas com meus pares na escola, foi pouco a pouco sendo substituída pela concepção de sujeito social e político, concepção que considera que as crianças atuam no mundo e o transformam.

Destaco que a transformação que acontece em mim é proveniente do movimento práticateoriaprática, pois as demandas que surgem na sala de aula explicitam a necessidade de aprofundamento teórico, reflexão e debate. Esse encontro com a teoria, por sua vez, nos modifica, possibilitando práticas outras, muito mais próximas das concepções sobre as quais nos debruçamos teoricamente. Ao considerarmos a criança como sujeito cognoscente, aproximamo-nos de uma perspectiva adultocêntrica, eurocêntrica; em contraponto, compreender as meninas e os meninos como sujeitos sociais e políticos demarca uma escolha que se aproxima da decolonialidade.

Quando compreendemos as crianças como os sujeitos sociais e políticos que são, precisamos considerar a concepção de diálogo, presente em Freire (2011, 2023). A tentativa de construir com as crianças uma educação autêntica só é possível considerando as concepções que as crianças nos apresentam no dia a dia da sala de aula. A educadora que se propõe a ser dialógica e problematizadora traz “[...] a devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos que este lhe entregou de forma desestruturada” (Freire, 2011, p. 116). No contexto da escola pública, são as vozes das crianças das classes populares, por meio dos diálogos estabelecidos com as meninas e os meninos, que nos permitem ver o cotidiano de outra maneira. A situação descrita anteriormente demonstra que a percepção inicial da professora ao olhar para a produção da criança nem sempre é suficiente para compreender os saberes que estão contidos nele.

Podemos compreender, como nos traz Freire (2011), que, por meio do diálogo, a estudante revela, de maneira desestruturada, inúmeros conhecimentos que já possui e alguns que talvez ainda não possua; nesse encontro, estabelece-se a oportunidade de compreender o que pode/deve ser oportunizado à criança de forma mais sistematizada. Segundo o autor, dentro da perspectiva de educação como prática de liberdade, o próprio conteúdo programático, em vez de ser oferecido como imposição ou mesmo doação, considera a quem ele se destina, quando a educadora se pergunta “[...] em torno do que vai dialogar com estes” (Freire, 2011, p. 115), somando as reflexões construídas a priori nos momentos de planejamento das aulas, com as interlocuções feitas o tempo todo pelas e pelos estudantes. A situação-problema formulada pela criança, associada ao diálogo que traçamos, permitiu-me problematizar a minha compreensão de infância por (re)conhecer a maneira como essa criança interage no e com o mundo e aprende relações sócio-políticas desse mundo.

Nesse sentido, sobre a situação-problema criada pela estudante em 2019, assim como sobre inúmeras situações vivenciadas cotidianamente na escola, olhar para apenas a produção escrita, em si, não nos permite compreender o pensamento, os questionamentos, as hipóteses e tantos outros aspectos que só descobrimos por meio do diálogo. Naquele momento, a explicação da criança, de forma autônoma, por conta própria, sobre as escolhas que ela fez do arredondamento dos valores decimais em inteiros, permitiu-me compreender o que ela já sabia, mas ainda não trazia respostas sobre o quanto ela tinha habilidade para operar com números decimais. Como professora que entende a avaliação processual como oportunidade de descobrir os conteúdos que merecem maior investimento, precisava de outras propostas para fortalecer meu caminho investigativo.

Ao considerarmos os e as estudantes como sujeitos sociais e políticos, que aprendem na interação com os outros, concordamos que: “Tudo, ou quase tudo, nos levando [...] à passividade, ao ‘conhecimento’ memorizado apenas, que, não exigindo de nós elaboração ou reelaboração, nos deixa em posição de inautêntica sabedoria” (Freire, 2023, p. 126). Propostas como essa, na qual as crianças são autoras dos materiais - mais do que meras resolvedoras -, nos permitem lidar com a riqueza do inusitado, do imprevisível. Embora possa parecer, em um primeiro momento, que o lugar de “ensinante” esteja menos preenchido, o coletivo de crianças revela-se como uma potência se buscamos a verdadeira participação na composição do trabalho pedagógico. Nessa perspectiva, apoiamo-nos na compreensão de que não há ensino se não houver aprendizagem, assim, aprendemos, elas e eu, na troca, na escuta, no olhar, no diálogo.

Nossos encantamentos

A escola pública mostra-se espaço propício à tecelagem de conhecimentos por professoras e crianças, em diálogo e com alegria. As perguntas das crianças, seus modos curiosos e criativos de estar no mundo conectam-se a professoras que assumem a aprendizagem como núcleo do trabalho pedagógico, nela pautando a organização do ensino. Aprendizagem e ensino, não armazenamento de fragmentos de conteúdos transmitidos de modo linear, gradual e reforçados pela repetição, como propõe a pedagogia inscrita na modernidade. Uma pedagogia que, com suas diferentes composições, traduz os princípios da educação bancária (Freire, 2011).

Trouxemos a este artigo fragmentos do trabalho pedagógico que temos realizado, na busca de ruptura com o modelo pedagógico de matriz adultocêntrica, eurocêntrica e colonial. Essa possibilidade, para nós, ganha maior consistência com o nosso encontro com a educação popular, alicerçada na proposição freireana de educação como prática de liberdade. Como afirmado anteriormente, para o trabalho com crianças brasileiras, das classes populares, em escolas públicas, vem se mostrando insuficiente e indesejado um paradigma educativo que retira a potência da infância como tempo de criação e de encantamentos, reduzindo aprender e ensinar a procedimentos mecanicistas, e crianças e professoras a seus ofícios escolares.

Essa compreensão orienta-nos na composição do trabalho pedagógico e da pesquisa como propostas predominantemente voltadas para o encontro com o outro. Encontro tramado nas conversas de que participam adultos e crianças, na partilha do desafio de ampliar seus conhecimentos como parte de suas experiências de estar no mundo, compreendê-lo, nele viver, se transformando e atuando para sua transformação. Aproximamo-nos de princípios da educação popular, cuja ênfase está na pedagogia dialógica de Freire, no intuito de trazer para as nossas práticas pedagógicas a liberdade como experiência, potência e possibilidade.

Ao refletir sobre essa opção, destacamos, em diálogo com o trabalho de Mejía (2024), a relevância da proposição freireana para a elaboração da educação popular como uma pedagogia latino-americana, com história, propostas e desenvolvimentos próprios. Uma história cujo começo pode ser demarcado pela ruptura com a conceituação eurocêntrica de educação popular, que o trabalho de Simón Rodríguez produz, no século XIX, ao tomá-la como um projeto político-pedagógico, abrindo caminho para formulações mais adequadas ao contexto latino-americano. Uma história que percorre as veias abertas da América Latina - forte expressão-imagem cunhada pelo uruguaio Eduardo Galeano -, pelos pés, mãos, corações e mentes de tantas e tantos que vêm vivendo este continente com a experiência, o suor, o sangue, as lágrimas, a força, as rebeldias, as lutas e as festas dos povos que subalternizados não perdem a capacidade de re-existir e de produzir modos de viver e de pronunciar sua existência.

A educação popular se tece com a potência desses povos, abarcando muitas proposições conceituais e práticas que dão conteúdo e forma a essa pedagogia, de acordo com o autor citado, tributária das rebeldias latino-americanas que, ao longo do tempo, engendraram uma teoria prática em consonância com a construção de movimentos sociais e dinâmicas que se distanciavam do pensamento eurocêntrico. Tecida nas periferias do sistema-mundo, em uma longa e histórica articulação entre povos e sujeitos subalternizados, postos à margem, tendo suas culturas e possibilidades de vida negadas, a educação popular se consolida como uma construção social e cultural a partir do Sul. Assim, toma a experiência subalterna como nuclear para o processo pedagógico, articulada à ação cultural para a liberdade.

Na leitura desse conjunto, Mejía (2024) ressalta a relevância da obra de Freire, globalmente considerada, para fazer com que a educação popular ultrapasse a sua condição de pedagogia latino-americana, como inicialmente denominada, e se consolide como um paradigma latino-americano9. Um paradigma encharcado das demandas, das expectativas, dos conhecimentos e dos projetos próprios do Sul global, local de sua enunciação, historicamente marcado pela opressão, silenciamento e subalternização. O educador colombiano coloca-o ao lado de três outros paradigmas educativos e pedagógicos forjados na modernidade ocidental (alemão, francês e saxão) e destaca ser o da educação popular o único a contrapor-se ao eurocentrismo e a constituir-se em países externos à Europa.

Mejía (2024) argumenta em favor da recomposição da educação popular de pedagogia à paradigma latino-americano, sublinhando a interação do ato educativo com a realidade que dele emerge e que precisa ser explicitada em diferentes linguagens para os diferentes sujeitos e interesses a ela relacionados. O ato educativo amplifica as possibilidades da relação entre a ação humana transformadora, indispensável ao processo histórico de humanização, e a leitura contextualizada da realidade. Para tanto, requer simultaneamente o conhecimento do que se materializa por meio dos textos escritos e “[...] el ejercicio cotidiano de habitar el mundo” (Mejía, 2024, p. 125). Desde essa perspectiva, na qual a heterogeneidade alimenta a pedagogia enraizada na realidade para transformá-la, sustenta propostas válidas para toda sociedade, compatíveis com o trabalho de todas as educadoras e todos os educadores com a condição de que, por meio das mais variadas práticas, guardem o compromisso ético com a luta contra os processos de opressão, efetivando “[...] una actuación educativa intencionadamente política en la sociedad para transformar y proponer alternativas educativas y sociales desde los intereses y los proyectos históricos de los grupos populares” (Mejía, 2024, p. 111).

A educação popular converge com alternativas à escola pública entendida como lugar propício à enunciação coletiva, por meio de exercícios de pronúncia da palavra mundo, da palavra vida, que nos confronta às práticas de subalternização e nos desafia aos gestos, aos atos, às palavras, aos silêncios, às trocas que viabilizem a produção do conhecimento, a aprendizagem e o ensino como processos dialógicos. Nesse movimento, inserimo-nos10, sem desconhecer as fortes pressões que a escola pública recebe em favor da homogeneização educativa.

Nossas narrativas expõem pequenos atos cotidianos, práticas realizadas em salas de aula, considerando nossos contextos, suas possibilidades e seus limites, observando a viabilidade de ir além do que a homogeneidade esperada propõe. Nossas propostas ancoram-se na certeza de que as crianças não são apenas sujeitos ativos no processo de aprendizagem, são sujeitos políticos que demandam aprendizagem. Portanto, não podemos repetir o ensino como ação sobre o outro, para (con)formá-lo. Com as crianças, vamos aprendendo a ir além dos percursos prescritos. Vivendo o cotidiano encantado pelos movimentos infantis, o processo pedagógico ganha sentido como ato dialógico ao evidenciar a efetiva participação das crianças na proposição e no encaminhamento do trabalho como expressão da escola como espaço de encontro com o outro e de conexão com a experiência humana de incompletude (Freire, 2011).

Olhamos a infância como experiência de incompletude. Vivemos a docência e a pesquisa como experiências de incompletude. Entretanto, não assumimos a falta pela perspectiva colonial - que envolve o adultocentrismo e o eurocentrismo -, dando ênfase à negação. Acolhidas pela educação popular, que nos proporciona meios para experimentar pedagogias dialógicas, apoiamo-nos na concepção freireana que toma a incompletude como característica humana, cuja consciência traz o desejo de ser mais.

Assim, estar na escola não se reduz a receber e elaborar aquilo que é disponibilizado por um currículo prescritivo, especialmente quando olhamos para as crianças das classes populares, as que se encontram majoritariamente nas escolas públicas. As crianças chegam à escola com indagações e propostas, embora suas experiências nem sempre se encaixem nas concepções de conteúdo e de processos escolares que se apresentam no projeto hegemônico de educação escolar. Contudo, quando se encontram com professoras comprometidas com uma escola democrática, favorável às experiências das classes populares, os conhecimentos e as perguntas infantis ajudam a movimentar o processo pedagógico. O diálogo faz do encontro tempo de reflexão e de descoberta e mobiliza no ato pedagógico sua dimensão libertadora.

Os saberes e as demandas populares chegam às salas de aula nos olhares e sorrisos infantis, nas suas perguntas e propostas, nas suas descobertas, na dureza de suas vidas e nos seus sonhos. O diálogo tem nos permitido produzir trajetórias plurais em nossos trabalhos, implicados com a ampliação da potência da escola pública como espaço do povo, que se produz com o povo. Nossa prática pedagógica reafirma o quanto professoras e crianças, juntas, fazem da sala de aula espaçotempo de trabalho coletivo com o reconhecimento do lugar das crianças no pensarfazer cotidiano. Com elas, como professoras pesquisadoras, vamos trilhando percursos que nos levam a observar o que já se sabe e o muito que há para aprender; as questões que emergem dos encontros cotidianos nos convidam a problematizar o vivido, encontrar suas insuficiências, buscar conhecimentos (teóricos e práticos) e reelaborar a dinâmica pedagógica; assim, também reafirmamos nosso compromisso com a educação libertadora.

Diante de uma sociedade desigual e de um processo de escolarização marcado pela colonialidade, estruturante de práticas que invisibilizam e silenciam, é preciso lembrar que, para Freire (2011), uma educação libertadora é uma educação problematizadora. Nesse contexto, desfavorável à incorporação da educação popular no cotidiano da escola pública, nossas práticas se configuram como um permanente objeto de nosso conhecimento, o que torna essencial mantermos uma atitude problematizadora. Ao mesmo tempo que estimulamos que as crianças perguntem sobre o que vivem, seja por meio da observação de uma imagem, da brincadeira com bonecas e bonecos, de atividades mais estruturadas e desafiadoras que dão sentido social aos problemas matemáticos ou a tantas propostas que se realizam na interação entre crianças e destas com as professoras, também estamos atentas ao nosso fazer docente. Questionamentos, dúvidas, elaboração de perguntas sobre nosso fazer e sobre seus resultados atravessam nossas intervenções pedagógicas e mobilizam nossas capacidades de refletir sobre a ação e de atuar de modo reflexivo. A problematização contribui para a melhor compreensão da realidade em que nos inserimos, dos obstáculos e dos elementos facilitadores presentes em nosso contexto, criando melhores condições para a construção de alternativas ou soluções para o que se apresenta como problema na ação pedagógica no sentido de conectá-la à educação libertadora. A problematização é o fio que costura as possibilidades de ação como professoras pesquisadoras.

Uma escola comprometida com a educação como prática da liberdade é uma escola onde se canta, dança, pinta, desenha, lê, escreve, pensa, duvida, faz e refaz, interpela, desafia... Uma escola onde se aprende e se ensina com os olhos postos na vida cotidiana, em suas tensões e belezas, fortalecendo a autonomia das crianças, sua alegria e sua capacidade de criação e de admiração, enquanto também fortalece a docência como ato potente, amoroso, criativo e transformador. Uma escola que promove diálogos que (nos) encantam.