Introdução

No último século, a atenção à saúde mental do estudante universitário vem ganhando destaque, mas nem sempre foi assim. No panorama internacional, por muito tempo, se via apenas a saúde física do estudante e essa deveria estar ligada ao contexto escolar, ou seja, deveria ter algum aspecto ligado à escola, como a recreação física, por exemplo (Hahn et al., 1999). Estudantes universitários não tinham suporte no que diz respeito a programas e serviços de saúde institucionais.

No Brasil, a primeira iniciativa institucional para oferecer assistência psicológica e psiquiátrica aos estudantes universitários foi o Serviço de Higiene Mental e Psicologia Clínica, criado em 1957 e vinculado à Clínica Psiquiátrica da Faculdade de Medicina da Universidade de Recife (Hahn et al., 1999). A partir disso, observa-se inúmeras pesquisas e programas propostos visando auxiliar a instituição e o estudante universitário em seu ingresso e permanência no ensino superior (Teixeira et al., 2008; Brasil, 2010; Padovani et al., 2014; Lameu et al., 2016; Malajovich et al., 2017).

Atualmente, há uma Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAE) regulamentada pelo Decreto n.º 7.234 (Brasil, 2010). Este programa dispõe de uma série de ações que devem ser desenvolvidas no âmbito do ensino superior público para propiciar a permanência do estudante na universidade, entre elas, a atenção à saúde. A Organização Mundial da Saúde (OMS) descreve a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Diante disso, encontra-se a necessidade de falar sobre saúde mental no ensino superior brasileiro, visto que o adoecimento emocional exerce grande influência na qualidade do desempenho do estudante (Penha et al., 2020).

Uma pesquisa realizada pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES, 2019) mostra que 83,5% dos estudantes já passaram por dificuldades emocionais e que a ansiedade afeta 6 em cada 10 estudantes universitários. A pesquisa ainda traz que 39,9% dos universitários fazem ou já fizeram uso de medicação psiquiátrica e que 32,4% dos estudantes já estiveram ou estão em atendimento psicológico. Estudos mostram que o ingresso no ensino superior desperta e exige diferentes recursos cognitivos (Teixeira et al., 2008; Padovani et al., 2014; Penha et al., 2020; Sahão & Kienen, 2021). Desde o seu ingresso na instituição, o estudante deve apresentar recursos cognitivos e emocionais complexos para o manejo das demandas e exigências do ambiente universitário (Padovani et al., 2014).

Neste contexto, o risco de adoecimento físico ou mental dos estudantes universitários se faz presente, sendo esta ocorrência determinada pela presença de fatores de risco e de proteção psicossociais. Os fatores de risco psicossociais são aspectos que aumentam a probabilidade de ocorrência do dano (Rodrigues et al., 2020), como, por exemplo, condições financeiras que colaboram para um quadro de depressão. Em contrapartida, os fatores protetivos são aspectos que interagem e proporcionam a redução do impacto do risco psicossocial, além de alternativas para resolução dos problemas vivenciados no cotidiano (Amparo et al., 2008). Um exemplo é o suporte familiar, que pode ser um fator de proteção em relação a dificuldades financeiras. Os fatores de risco e protetivos são dinâmicos e interagem entre si, podendo assumir diferentes classificações a depender da dinâmica entre o indivíduo e a situação presente. Um fator pode ser visto como protetivo para uma pessoa em determinada situação e, em outra situação, ser reconhecido como um fator de risco.

Portanto, é fundamental o conhecimento dos fatores, tanto de risco quanto de proteção, que permeiam o adoecimento do estudante de graduação. Esses fatores auxiliarão na proposição de políticas e programas em diversos âmbitos para lidar com a saúde universitária. Estudos de países como Portugal e Estados Unidos demonstram o quanto tais aspectos são contextuais (Lourenço, 2017; Kahn et al., 2019; Haliwa et al., 2020) e que, portanto, merecem ser investigados a partir de sua realidade. Apesar de ser um tema bastante estudado, até o momento (Graner & Cerqueira, 2019; Perez et al., 2019; Sahão & Kienen, 2021) não há pesquisas no Brasil que se proponham a mapear os fatores de risco e proteção no ensino superior, focando-se principalmente na mensuração de fatores já elencados na literatura.

Dessa forma, este estudo tem o objetivo de mapear os fatores de risco psicossocial e fatores protetivos entre os estudantes do ensino superior brasileiro a partir da percepção dos próprios estudantes, numa perspectiva de produção do conhecimento e, ao mesmo tempo, maior engajamento do público estudantil sobre a temática.

Método

Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma estratégia qualitativa, de caráter exploratório, baseada na realização de oficinas abertas com estudantes universitários para discutir o tema “Fatores psicossociais na vida acadêmica: Do risco à proteção”. As oficinas eram divididas em duas fases: a primeira acontecia no formato de palestra informativa sobre saúde mental no contexto universitário enquanto a segunda se destinava ao mapeamento de fatores de risco psicossociais e fatores protetivos. Ao início da primeira fase, eram explicados aos participantes os objetivos das duas fases e feito o convite para participação na segunda fase, participação esta voluntária cuja recusa não impedia a participação na primeira. Aos estudantes que se voluntariaram a participar da segunda fase, foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e, novamente, explicados os objetivos do estudo. Foi adotado como critério de inclusão, além do caráter voluntário, ser estudante universitário regularmente matriculado em uma Instituição de Ensino Superior (IES) no momento da participação.

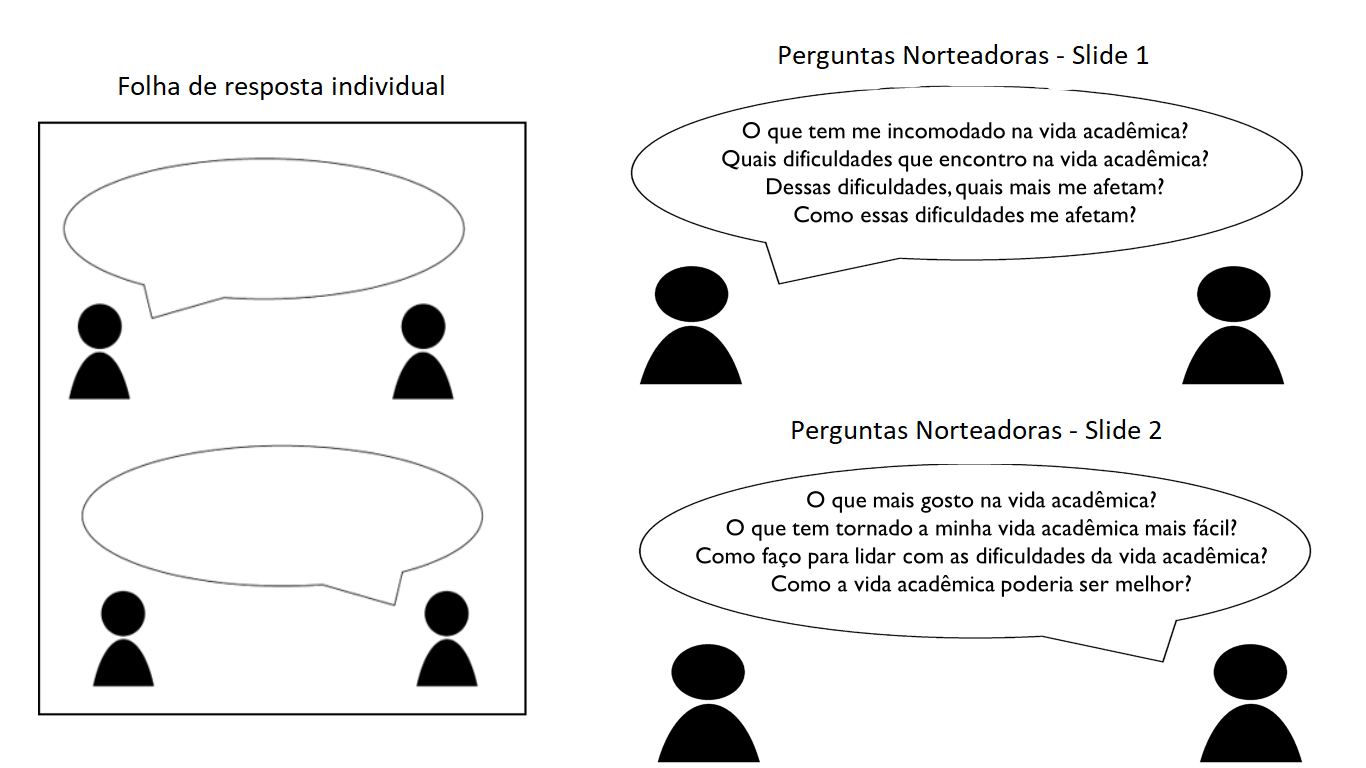

Para coleta de dados, foi utilizado um instrumento desenvolvido para este estudo denominado Instrumento de Mapeamento de Fatores de Risco Psicossocial e Fatores Protetivos no Contexto Universitário (MAPA-R/P-UNIV). O MAPA-R/P-UNIV é composto por uma folha de resposta individual e dois slides para projeção para o grupo (Figura 1). A folha de resposta apresenta duas silhuetas simulando uma conversa em duas partes: a primeira, onde são registradas as respostas às perguntas norteadoras apresentadas no slide 1, referentes aos riscos psicossociais no contexto acadêmico, e a segunda parte, onde são registradas as respostas às perguntas do slide 2, com foco nos fatores de proteção. Em adição, foi aplicado um questionário sociodemográfico para coleta de dados sobre sexo, idade, tipo de IES, curso e ano de ingresso no Ensino Superior.

Fonte: os autores.

Figura 1 Instrumento de Mapeamento de Fatores de Risco Psicossocial e Fatores Protetivos no Contexto Universitário – MAPA-R/P-UNIV

Inicialmente, os participantes preencheram a folha de resposta e depois as respostas foram compartilhadas no grupo para discussão e síntese. Em seguida, apresentou-se o slide com as perguntas norteadoras referentes aos fatores de proteção e, novamente, foi realizada a discussão das respostas individuais e síntese da produção do grupo. Optou-se por iniciar com o levantamento dos fatores de risco e, em seguida, dos fatores protetivos como forma de promover uma experiência mais salutar aos participantes, sendo a finalização da atividade com foco nos fatores positivos da vivência universitária e não nos negativos.

As duas etapas foram gravadas e, posteriormente, degravadas. Para suporte das análises realizadas, a mediação das atividades dos grupos foi realizada por docentes universitários voluntários com formação em psicologia e experiência em condução de grupos. Cada grupo contou com um auxiliar de pesquisa, graduando em psicologia, responsável pelo apoio logístico, registro, gravação e degravação das falas dos participantes.

Os dados coletados, tanto das folhas de resposta quanto dos registros das falas dos grupos, foram analisados a partir dos procedimentos metodológicos propostos por Bardin (2011) para análise de conteúdo. Dentro do escopo da Análise de Conteúdo, seguiu-se o caminho da análise temático-categorial, uma vez que este conjunto de técnicas tem, por objetivo, classificar a produção textual em dimensões a partir de critérios empíricos e teóricos (Oliveira, 2008; Bardin, 2011). Assim, a análise temático-categorial se alinha com o objetivo de mapeamento de fatores de risco e de proteção.

Assim, o material coletado foi organizado em um corpus textual, em seguida codificado e agrupado em categorias, estas foram nomeadas em função de suas particularidades. A fim de garantir o critério de objetividade (Oliveira, 2008), o material categorizado foi submetido à análise de 3 especialistas em saúde mental no contexto universitário para avaliação da adequação das categorias propostas em função do material analisado. Os especialistas foram selecionados a partir da experiência profissional no atendimento a estudantes universitários ou da produção científica sobre o tema. Aos juízes foram apresentadas uma planilha com as categorias elencadas pelos pesquisadores, com as verbalizações de cada categoria. A cada categoria foi solicitada a identificação da adequação entre as verbalizações e a categoria nomeada, à qual era atribuída uma notação (0 = inadequada; 1 = adequada). A concordância entre os juízes quanto à adequação foi estimada a partir do índice de concordância Kappa Generalizado, cujos valores acima de 0,80 indicam concordância aceitável (Fleiss, 1971; 1981).

Resultados e Discussão

Desta forma, voluntariaram-se a participar 389 estudantes do Ensino Superior de 17 a 47 anos (M = 23,40; DP = 4,72), 52,70% do sexo feminino (n = 205) e 47,30% do sexo masculino (n = 184), de 26 instituições de 4 Unidades da Federação (Distrito Federal – DF, Minas Gerais – MG, Goiás – GO e São Paulo – SP). 28,02% dos participantes frequentavam IES públicas e 71,98% estavam matriculados em IES Privadas.

A caracterização dos participantes a partir do questionário sociodemográfico apontou para um perfil heterogêneo com maior participação de mulheres e de estudantes matriculados em IES Privadas (Tabela 1). Estes resultados indicam que a amostra reflete a tendência do predomínio de mulheres na população universitária brasileira, bem como do maior contingente de estudantes deste nível de ensino estar vinculado a IES privadas (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira [INEP], 2021).

Tabela 1 Estatísticas descritivasNota: IES = Instituição de Ensino Superior.

| Tipo de IES | f | Feminino | Masculino | Amostra Geral | |||

| n | % | n | % | n | % | ||

| IES Pública | |||||||

|

|

2 | 27 |

|

21 |

|

48 |

|

|

|

1 | 12 |

|

23 |

|

35 |

|

|

|

1 | 13 |

|

13 |

|

26 |

|

| IES Privada | |||||||

|

|

1 | 18 |

|

9 |

|

27 |

|

|

|

3 | 40 |

|

30 |

|

70 |

|

|

|

18 | 95 |

|

88 |

|

183 |

|

| Total | 26 | 205 |

|

184 |

|

389 |

|

Fonte: os autores.

A palestra anterior ao mapeamento dos fatores de risco e de proteção contribuiu para melhor identificação dos fatores experienciados pelos participantes em sua vida universitária, servindo como uma fase de reflexão e mobilização dos estudantes e contribuindo para adesão à proposta de pesquisa – 86,44% dos participantes das palestras aceitaram participar do estudo). Destaca-se que, nesta fase, não houve a apresentação nominal de fatores de risco ou de proteção já indicados na literatura, apenas a definição dos termos risco e proteção, a fim de evitar a indução de respostas.

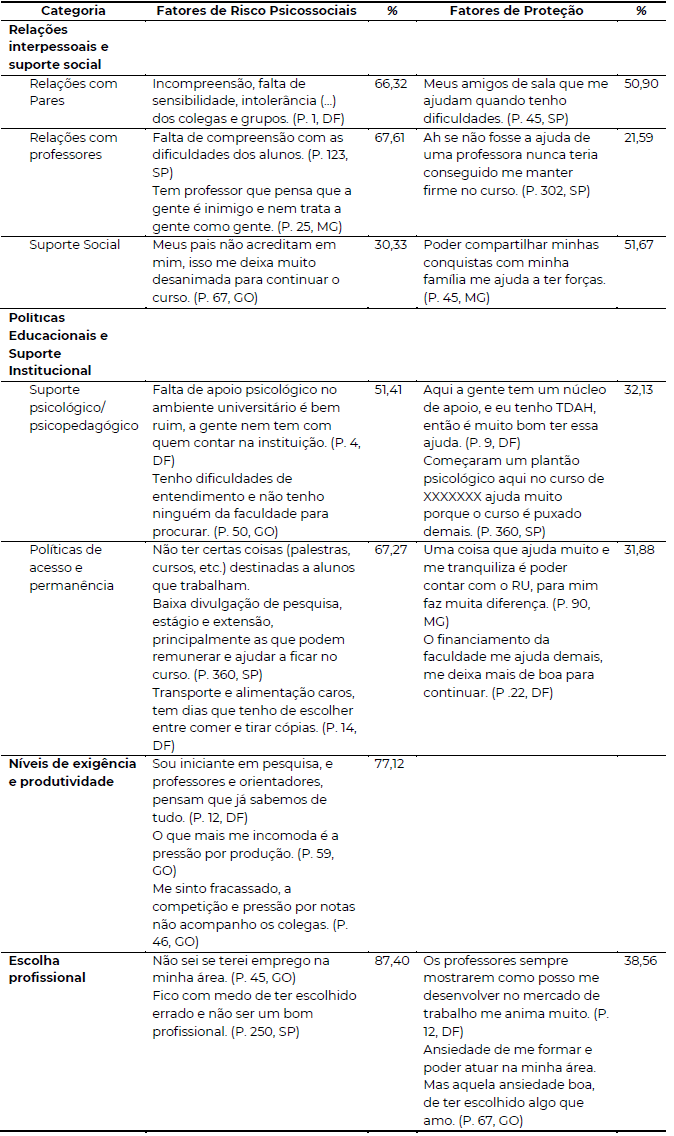

A partir da análise de conteúdo, foi possível identificar 4 categorias distintas de fatores de risco e de proteção: 1) Relações interpessoais e suporte social; 2) Políticas Educacionais e Suporte Institucional; 3) Níveis de exigência e produtividade; 4) Escolha profissional (Quadro 1). A análise dos juízes quanto à adequação das categorias propostas indicou concordância substancial com estas cinco categorias (Kappa = 0,86). Dentro de cada categoria, os fatores de risco e de proteção se apresentam como valências negativas ou positivas de um mesmo fenômeno, por exemplo, a presença de relações interpessoais conflituosas com colegas é considerada como fator de risco enquanto relações de amizade são apontadas como fator de proteção. A exceção é a categoria Níveis de exigência e produtividade, que congrega apenas fatores de risco.

Fonte: os autores.

Quadro 1 Categorias, falas representativas e frequência relativa dos fatores de risco psicossociais e fatores de proteção identificadosNota: P. = Participante, DF = Distrito Federal; GO = Goiás, MG = Minas Gerais; SP = São Paulo, % = frequência relativa.

A categoria Relações interpessoais e suporte social compreende as relações com pares, professores e pessoas externas à comunidade acadêmica, como familiares, por exemplo. Essas relações se apresentam como fonte de suporte social (fator protetivo) ou como estressor em potencial (fator de risco). A presença de relações interpessoais negativas no contexto universitário tem sido relacionada com prejuízos na qualidade de vida e na saúde mental de estudantes universitários (Nogueira-Martins & Nogueira-Martins, 2018; Penha et al., 2020). Associação similar entre maior chance de adoecimento psíquico e baixo suporte social (Barroso et al., 2019; Graner & Cerqueira, 2019) corroboram para a identificação desta variável relevante no contexto universitário. Em contrapartida, relações interpessoais positivas e presença de suporte social podem atuar como fatores protetivos à saúde mental dos estudantes universitários (Hefner & Eisenberg, 2009; Barroso et al., 2019; Oliveira et al., 2019; Lee, 2020).

A categoria denominada Políticas Educacionais e Suporte Institucional compreende os fatores indicados pelos participantes relativos à ausência (fator de risco) ou presença (fator de proteção) de ações institucionais de apoio aos discente com ações e serviços de atendimento psicológico ou psicopedagógico direcionado para dificuldades emocionais, de adaptação ao ensino superior ou dificuldades de aprendizagem. Esta categoria inclui ainda ações institucionais ou governamentais que configurem políticas de acesso e permanência no ensino superior, como programas de apoio ou financiamento do ensino superior. As verbalizações sobre a importância dos serviços de suporte aos estudantes se alinham com o já identificado na literatura quanto a importância destes serviços na promoção da qualidade de vida, saúde mental e prevenção ao suicídio no contexto universitário (Lantyer et al., 2016; Macêdo, 2018; Winzer et al., 2018; Cuijpers et al., 2019; Flett et al., 2019; Harrer et al., 2019). As políticas de permanência constituem importantes mecanismos de redução de desigualdade e propiciam a melhoria de condições objetivas de vida dos estudantes (fator protetivo) enquanto as dificuldades financeiras, e outras situações de vulnerabilidade social, se apresentam como fatores de risco, não só à permanência no Ensino Superior, mas à saúde mental dos estudantes (Nogueira-Martins & Nogueira-Martins, 2018; Abreu & Ximenes, 2020; Pierce et al., 2021).

A categoria denominada Níveis de exigência e produtividade agrupa as exigências de desempenho acadêmico e de produtividade a que os estudantes estão expostos. As verbalizações indicam esta categoria como constituída apenas de fatores de risco e, principalmente, em função de um descompasso entre as exigências impostas e as possibilidades pessoais e materiais de cumprimento destes padrões de desempenho. A categoria ainda indica a introjeção por parte do corpo docente de um ideal de competitividade de notas e produção cientifica (Vide Quadro 1). Esta categoria reflete a entrada e disseminação no meio acadêmico dos ideais de produtividade (Ball, 2005; Zubieta, 2007; Bianchetti et al., 2018), que são introjetados pelos estudantes na forma da autocobrança (Cristo et al., 2019) e em prejuízos na autoestima, por exemplo (Lee, 2020).

A última categoria compreende as expectativas em função do futuro após a graduação, sendo assim denominada de Escolha profissional. Essa categoria apresenta fatores de risco relativas a preocupações com o futuro, a possibilidade de desemprego, de não obter realização pessoal com a escolha profissional, de não conseguir retorno do tempo e dinheiro gasto com a graduação e dúvidas a respeito de ser capaz de atuar na profissão escolhida. Como fatores protetivos, esta categoria apresenta a função dos docentes como exemplos profissionais e orientadores do processo de ingresso no mercado de trabalho, além de fatores pessoais de identificação com o curso escolhido. Como apontado por Nogueira-Martins e Nogueira-Martins (2018, p. 335), o Ensino Superior é um processo educacional que tem, por cenário, uma formação profissional marcada pelas “vicissitudes da construção de uma carreira/identidade profissional em uma realidade de mercado de trabalho altamente competitivo”.

Quando observadas as frequências relativas, percebe-se a maior incidência de relatos de fatores de risco: a ausência do suporte social, principalmente familiar. A prevalência de verbalizações correspondentes a fatores de risco corrobora com uma percepção geral do ambiente universitário como hostil (Graner & Cerqueira, 2019; Sahão & Kienen, 2021), bem como aponta para necessidade urgente de promoção e fortalecimento dos fatores de proteção (Perez et al., 2019). Um cuidado deve ser dispensado ao não se ater apenas aos fatores de risco de categorias de nível micro institucionais (Relações com Pares – 66,32%; Relações com professores – 67,61%) como foco único de intervenção, pois, os fatores de risco relacionados a categorias de ordem meso e macro institucionais (Suporte psicológico/psicopedagógico – 51,41%; Políticas de acesso e permanência – 51,41%; Níveis de exigência e produtividade – 77,12%) precisam ser levados em consideração, incluindo questões mais amplas que as próprias IESs, como a insegurança na carreira, indicada na categoria Escolha profissional (87,40%), que reflete como aspectos conjunturais do país afetam os estudantes.

Considerações finais

O conjunto de fatores de risco e fatores protetivos mapeados indicam uma gama de fatores de risco psicossociais que englobam os níveis individual, grupal e institucional. Variáveis que operam no nível individual, como, por exemplo, a pressão por produção, trazem em si exigências cognitivas e emocionais (Padovani et al., 2014; Nogueira-Martins & Nogueira-Martins, 2018; Cristo et al., 2019; Sahão & Kienen, 2021) que são originadas em um nível institucional das políticas de avaliação do Ensino Superior em voga (Ball, 2005; Zubieta, 2007; Bianchetti et al., 2018). Esta complexidade aponta para a necessidade de compreensão dos fatores mapeados em todas as suas dimensões, tanto para diagnóstico quanto para intervenção, sob pena de conclusões/ações apenas superficiais ou paliativas.

Apesar do mapeamento indicar a presença de fatores de proteção psicossocial, percebe-se um descompasso entre estes fatores de risco e de proteção. Enquanto a maioria dos fatores de risco tem raízes nas políticas e forma organizativas do Ensino Superior, a maioria dos fatores de proteção estão ligados às iniciativas dos atores individuais da comunidade acadêmica. Este descompasso implica na responsabilização pessoal dos estudantes e professores quanto à qualidade do ambiente universitário, cujas ações são limitadas para gerar mudanças de grande escala ou de longo prazo.

As limitações deste estudo incluem a concentração geográfica da amostra (Centro-Oeste e Sudeste) recortada em função de estudantes do ensino presencial, o que leva à necessidade de cautela na generalização dos resultados para outros contextos. Apesar do instrumento de pesquisa ter se mostrado útil, há a necessidade de novas aplicações para a avaliação de seu potencial de uso, inclusive como ferramenta de avaliação de intervenções. Os resultados obtidos abrem a perspectiva de uma agenda de pesquisa focada nos fatores de risco e de proteção psicossocial e sua associação com variáveis de saúde física e mental, com desempenho acadêmico e demais fenômenos presentes na vida universitária.