Introdução

Recentemente a educação não-formal (ENF) e divulgação científica (DC) têm vindo a ganhar atenção dos pesquisadores, afirmado-se como campos de conhecimento com um enorme potencial para a educação em ciências (QUEIROZ et al., 2002). A sua importância é reconhecida internacionalmente (BELL et al., 2009) e, também, a nível nacional (GADOTTI, 2005). No entanto a valorização da área é recente e a educação formal ainda domina o panorama educativo (UNIÃO EUROPEIA, 2000).Por exemplo, a nível nacional, no relatório de 2009 da área 46 da CAPES,fica evidenciado que o âmbito valorizado ainda é o ensino formal nas suas diferentes instâncias (BRASIL, 2009). Não há referências ao ensino que não sejam as da educação formal, apesar de encontramos estudos, investigações e reflexões na área da ENF e DC no âmbito das pesquisas em educação em ciências. No entanto, de maneira geral isto se materializa em números e seções especiais de periódicos, em áreas e temáticas dos congressos e em publicações de outra natureza, como livros ou relatórios. Existem também algumas revisões parciais da literatura que se encontram dispersas, focando em diferentes áreas e períodos.

Procurando integrar os resultados das revisões já efetuadas, propomos-nos a delinear um retrato da pesquisa da área de educação em ciências, suas tendências e evoluções temáticas e os veículos de publicação, por meio da análise das revisões da literatura sobre os estudos que exploram as temáticas de ENF e DC no Brasil.

Uma breve revisão da área

A pesquisa em educação em ciências no Brasil

A pesquisa na área de educação em ciências tem vindo a desenvolver-se no Brasil desde os anos 60/70 do século passado (DELIZOICOV, 2004;FERNANDES; MEGID NETO, 2007; MEGID NETO, 2000;NARDI, 2005) e sua história está bem documentada, por exemplo, pelos autores supracitados.

Atualmente a produção anual é de cerca de 100 trabalhos e a produção total está na casa dos 1500 (FERNANDES; MEGID NETO, 2007). Olhando os relatórios e histórico da área 46 da CAPES percebe-se que tem havido um crescimento expressivo do número de programas de pós-graduação na área de Ensino de Ciências e Matemática (BRASIL, 2010). Devido a este crescimento e aumento de interesse pela área, o número de trabalhos apresentados em congressos, publicação de livros e periódicos tem também aumentado significativamente, principalmente na última década (BRASIL, 2010).

Surgem as Sociedades de Educação/Ensino das áreas especificas e a Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (BRASIL, 2009, p. 1). Surgem também núcleos ou áreas de ensino e educação dentro das sociedades das áreas específicas.

Megid Neto (2000) divide as primeiras três décadas de existência da área em 3fases: uma primeira, até meio da década de 1970, consistindo de um período inicial de criação e consolidação dos primeiros programas de pós-graduação, marcada por poucas pesquisas na área e, dentre elas, predominando os estudos mais voltados para a educação superior” (MEGID NETO, 2000, p. 3); uma segunda fase, até meados dos anos 1980, em que se observa um crescimento das pesquisas na área, ampliando-se a ênfase ao ensino fundamental e, substancialmente, a participação do ensino médio” (MEGID NETO, 2000, p. 3); e finalmente uma terceira fase, até meados da década de 1990, onde o crescimento se intensifica, havendo um grande aumento do número de pesquisas defendidas na área (MEGID NETO, 2000).

Se continuássemos o raciocínio de Megid Neto (2000) poderíamos talvez afirmar que nos encontramos numa quarta fase, caracterizada pela diversidade de temáticas, pela consolidação das áreas estabelecidas e pelo surgimento de novas áreas (talvez a educação não-formal seja uma delas), e pelo aumento de trabalhos,congressos, e em geral, pela discussão e debate sobre o tema. Podemos dizer também que essa reflexão se materializa em parte pelo aumento de estudos do tipo estado da arte sobre diferentes aspetos da área.

É, portanto, uma área em consolidação nas últimasdécadas, dando-nos mostras da sua efervescência por meio das comissões e sociedades constituídas, pelo aumento do número de eventos organizados e crescente participação nos mesmos, pelos periódicos de qualidade e outras publicações na área. Destaca-se a formação de uma comunidade de profissionais nos cursos de pós-graduação por todo o país, a criação da comissão de área na CAPES e as primeiras tentativas de sistematização do conhecimento produzido através de bancos científicos que agregam a produção e facilitam o seu acesso, e, também, de um pequeno mas crescente número de trabalhos de estado da arte da área ou de diferentes partes desta.

No entanto, são raras as referências à educação não-formal e divulgação científica e aos espaços extra-escolares de ensino e educação científica.

A educação não-formal

O termo “educação não-formal” remonta aos finais dos anos 60 do século passado (BELLE, 1982) e sua criação foi de grande importância, pois “apesar de sempre ter sido dada alguma atenção à educação fora da escola e haver reconhecimento da importância dos recursos de ensino e aprendizagem da comunidade, o novo termo “não-formal” ajudou a legitimar esta atenção” (BELLE, 1982, p. 160). Juntamente com o surgimento deste termo é proposta a divisão do sistema educativo em três setores: formal, não-formal e informal (CAZELLI; COSTA; MAHOMED, 2010), divisão ainda hoje predominante junto da comunidade cientifica e literatura lusófonas (MARANDINO, 2008).

Cada vez mais se comprova a importância e potencial da educação não-formal, nomeadamente com pesquisas a sugerirem que “aproximadamente a metade da aprendizagem e compreensão da ciência pelo público é oriunda do setor de livre-aprendizagem” (FALK, 2002, p.2), com o reconhecimento de que “ […] as possibilidades de aprender oferecidas pela sociedade exterior à escola multiplicam-se, em todos os domínios” (DELORS et al., 1999, p. 89) e reconhecendo também que a educação não-formal tem características particulares e que favorece a ampliação e o refinamento cultural em um ambiente capaz de despertar emoções que se tornem aliadas de processos cognitivos dotados de motivação intrínseca para a aprendizagem de ciências” (QUEIROZ et al., 2002, p.78).

Assim, a atenção dada à educação não-formal tem crescido nas últimas décadas um pouco por todo o mundo (GADOTTI, 2005) e os estudos sobre essa modalidade educativa têm-se afirmado como um novo campo de conhecimento (MARANDINO et al., 2004). Prova disso é, a nível nacional, o reconhecimento da importância da relação museu-escola (BRASIL, 2009) e referências nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, nos quais se aconselha “perceber a dimensão da Matemática e da Ciência em espaços específicos de difusão e mostras culturais, como museus científicos ou tecnológicos, planetários, exposições” (BRASIL, 2007, p. 118).

Apesar disso, há ainda pouca valorização destes setores educativos (FALK, 2002) e a educação não-formal e afins são termos e áreas de ação ainda difusas e mal definidas. Não só as definições são ambíguas e sobrepostas, como também há diferenças nas terminologias usadas.Para este trabalho de pesquisa consideramos a educação não-formal de forma ampla como

um tipo de educação organizada e sistemática, mas flexível em termos de duração e dos espaços em quepode ocorrer . Pode ser guiada por um mediador ou educador, mas é preferencialmente centrada em quem aprende, uma vez que neste tipo de educação o aprendiz tem muito mais autonomia e liberdade para construir o seu “percurso” de aprendizagem conforme suas motivações. É por isso uma educação pessoal, voluntária e não-linear, mas também colaborativa e muito dependente do contexto específico em que ocorre. Não é, normalmente, avaliada nem leva a certificados de aprendizagem (MARQUES, FREITAS, 2015, p. 3).

A divulgação científica

Também adivulgação científica tem crescido significativamente nas últimas décadas (BUCCHI; TRENCH, 2008). O público, cada vez mais interessado,

vem crescendo e ajudando a consolidar nova configuração nas formas de apropriação do conhecimento, o que pode ser constatado pela verdadeira explosão no número de canais de divulgação científica, quer pela promoção de eventos, criação de museus ou espaçospara a ciência, ou ainda pela criação de inúmeros boletins e jornais eletrônicos (VALÉRIO; PINHEIRO, 2008, p. 162).

Esse aumento da oferta e demanda e do interesse pelas temáticas relacionadas à ciência e tecnologia deve-se a vários e distintos fatores. Por um lado, há o reconhecimento de que o “conhecimento científico é cadavez mais necessário ao cidadão comum, um recurso ao qual todos recorremos para obter orientação em nossas decisões diárias” (MUELLER, 2002, p.1). Assim, a comunicação de ciência é muito importante, nesta era de rápidas transformações e avanços científicose tecnológicos acelerados muitos dos quais com potencial de alterar radicalmente a existência humana” (WEIGOLD, 2001, p. 164). No entanto, como aponta Tuffani, “é necessário assegurar a educação científica no ensino formal, mas, com a velocidade atual das informações, isso não basta para formar cidadãos conscientes dos desafios do futuro” (TUFFANI, 2004, p. 5).

Por outro lado, tal crescimento também é impulsionado por um aumento da necessidade de as instâncias de produção do conhecimento científico informarem ao público sobre as suas ações e de gerirem a sua imagem. Isto, em parte, porque são cada vez mais dependentes de financiamentos e, muitas vezes, dependentes também da aceitação e aprovação pública que cada vez são mais difíceis de obter (MUELLER,2002).

Assim, existe uma preocupação da comunidade científica com a divulgação, não apenas como fator determinante para a popularização da ciência e da tecnologia, mas também como instrumento de legitimação da área e de maior consciencialização da população para as questões da ciência” (VALÉRIO; PINHEIRO, 2008, p. 166). Uma comunicação efetiva dos cientistas e organizações científicas com o público, mostrando os benefícios da atividade científica, pode ser visto como uma retribuição do apoio dado à comunidade científica e pode gerar mais atitudes favoráveis em relação ao financiamento de atividades científicas (TREISE; WEIGOLD, 2002). Há ainda necessidade de formação de quadros e de adesão de jovens para a ciência. (SILVA; AROUCA; GUIMARÃES, 2002, p. 157).

Numa outra direção, segundoFelt (2003) existe um outro conjunto de motivos relacionados com a legitimação da área e que devem ser

entendidos como intimamente relacionados com as reivindicações de autoridade da ciência e tecnologia nas sociedades contemporâneas, os pedidos de autonomia feitos pelo sistema científico e também com o desejo de dar força ao modelo epistemológico científico como a maneira dominante da sociedade produzir conhecimento (FELT, 2003, p. 29).

Em termos conceituais, há de esclarecer que na literatura o termo divulgação científica não é único, apesar de ser o mais utilizado no Brasil (MARANDINO, 2008). As denominações vulgarização científica, popularização da ciência, disseminação, comunicação pública e até alfabetização científica são equivalentes para alguns autores ou pelo menos são usadas com o mesmo sentido, dependendo da época ou do país em questão (MARANDINO et al., 2004 ;VALÉRIO; PINHEIRO, 2008).

Neste trabalho utilizaremos o termo mais comum -divulgação científica.Esta envolve a utilização de recursos, técnicas, processos e produtos (veículos ou canais) para a veiculação de informações científicas, tecnológicas ou associadas a inovações ao público leigo” (BUENO 2010, p. 2).

Metodologia

De modo a investigara produção sobre ENF e DC no Brasil efetuamos uma revisão da literatura nesta área. Tivemos como objetivo identificar o papel e a influência da educação não-formal no âmbito das pesquisas em educação em ciências, portanto, não tivemos a pretensão de analisar todos os trabalhos publicados, mas sim de focar nas revisões de literatura da área já efetuadas. Assim, escolhemos para análise um conjunto amplo de fontes de revisões de literatura sobre a produção científica em educação em ciências. A pesquisa foi efetuada nos principais canais de difusão de pesquisa brasileira: Scielo, Google acadêmico, banco de teses da CAPES, anais dos principais congressos de educação em ciências, entre outros. O período abrangido foi de 1972 -ano mais antigo estudado nas revisões analisadas -até 2010 -ano mais recente.

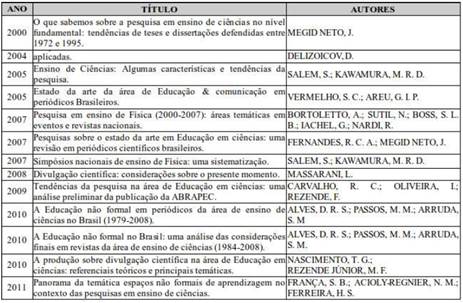

O corpusfinal encontra-se listado noquadro 1, abaixo.

A pesquisa em educação não-formal e divulgação científica no Brasil

Das revisões parciais da literatura analisadas (quadro 1) podemos retirar alguns resultados sobre as temáticas, veículos preferenciais de publicação e evolução da pesquisa na área da ENF e DC no Brasil. Iremos apresentar a seguir, de forma sucinta, a análise de cada um dos documentos estudados.

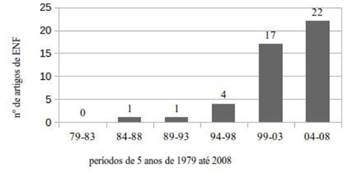

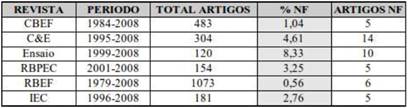

Alves, Passos e Arruda (2010) analisam exatamente a produção sobre ENF em periódicos de ensino de ciências, olhando para diversos aspetos da área. Analisaram os artigos publicados em seis periódicos de 1979 até 2008 -Ciência & Educação (C&E); Ensaio; Revista Brasileira de Ensino de Física (RBEF); Caderno Brasileiro de Ensino de Física (CBEF); Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (RBPEC) e Investigações em Ensino de Ciências -totalizando 2315 documentos. Localizaram 45 com foco temático na educação não-formal (tabela 1), correspondendo a cerca de 2% da produção.

Fonte:Dados da pesquisa de Alves, Passos e Arruda, 2010.

Quadro 2 Artigos de educação não-formal em diferentes periódicos e períodos

Além disso, verificaram que a primeira publicação sobre ENF é de 1984 mas que 86% de toda a produção sobre ENF foi publicada de 1999 a 2008. (ALVES; PASSOS; ARRUDA, 2010).

A evolução ao longo dos anos do número de artigos de ENF e DC nas revistas estudadas por estes autores encontra-se representado no gráfico 1.

Fonte:Dados da pesquisa de Alves, Passos e Arruda, 2010.

Também Carvalho, Oliveira e Rezende (2009) procuraram traçar um panorama da pesquisa na área de educação em ciências fazendo uma análise dos 83 artigos publicados na RBPEC entre 2004 e 2008. No entanto estes autores, apesar de focarem (em parte) no mesmo corpusde análise de Alves, Passos e Arruda (2010) não criaram uma área temática de classificação relacionada com a ENF ou DC, colocando os trabalhos dessa natureza dentro do tópico de currículo ou, nas categorias de conteúdo específico, denominando de “Outros: artigos que tratam dos conteúdos de Educação Não-Formal, de Educação em Saúde, análise das produções da área de Ensino de Ciências” (CARVALHO; OLIVEIRA; REZENDE, 2009, p. 3). Identifica-se, então, que há diferentes perspetivas em relação a esta área e lhe é dada importância e destaques diferentes.

Mais recentemente, França, Acioly-Regnier e Ferreira (2011) fazem um levantamento dos trabalhos de ENF dentro do ensino de ciências analisando, no contexto nacional, os ENPEC (de 1997 a 2009), a revista C&E (de 2009 a 2010) e a RBPEC (de 2001 a 2010). Encontraram 43 trabalhos nos ENPEC (2.6%), 3 artigos na C&E e 5 na RBPEC. (FRANÇA; ACIOLY-REGNIER; FERREIRA, 2011).

Em relação aos eventos da área, também há trabalhos de levantamento já feitos. Por exemplo, Salém e Kawamura (2005), a partir de levantamentos anteriores, mostram que “a maior parte dos trabalhos já realizados diz respeito às áreas específicas de conhecimento, sendo que, de forma predominante, essas investigações consideraram como objeto de análise a produção acadêmica, sob forma de dissertações e teses” (SALEM; KAWAMURA; 2005, p. 2). Estas autoras apontam a importância de acompanhar a evolução da área de ensino de ciências, apesar de esta ter ainda uma história curta, e propõem-se a analisar o I e IV ENPEC (1997 e 2003 respetivamente), em relação às temáticas abordadas. O objetivo das autoras foi compreender a evolução das temáticas abordadas nos dois ENPEC com cinco anos de intervalo. Segundo elas, tal intervalo, apesar de curto, é suficiente para caracterizar alguns aspetos significativos da área nos anos mais recentes” (SALEM; KAWAMURA, 2005, p. 3).

Para a caracterização criaram três grandes eixos: “Educação”, “Ensino-Aprendizagem” e “Conhecimento”. Interessa-nos particularmente o subtema do eixo “Educação”, designado Divulgação Científica e Educação Não-Formal, em que foram agrupados os trabalhos que

discutem propostas e meios de Educação científica produzidos e veiculados em espaços não-formais, como museus e centros de ciências, livros e periódicos de divulgação científica e seus usos e potenciais no ensino das ciências formal ou Não-Formal. Também, nesse caso, não há subtemas, sendo todos classificados como Divulgação Científica, uma vez que nesse conjunto particular de trabalhos praticamente não são identificados outras formas e espaços de Educação Não-Formal (SALEM; KAWAMURA, 2005, p. 7).`

Os trabalhos classificados como ENF e DC estão em número muito baixo: 2 no ENPEC I e 4 no ENPEC IV, num total de 573 em conjuntos (139 no I ENPEC + 434 no IV ENPEC), correspondentes a 1% do total (1,4% e 0,9% respetivamente) havendo assim, segundo os critérios usados pelas autoras, um decréscimo ligeiro de um evento para o outro.

As mesmas autoras analisam a evolução das temáticas nos XI e XVI SNEF (1995 e 2005 respetivamente) usando também uma das áreas temáticas a “Divulgação Científica e Educação em espaços não formais”. Em 1995 (XI SNEF) esta área representava 2% das comunicações orais e em 2005 (XVI) passou para 7% (SALEM; KAWAMURA, 2007).

Bortoletto et al. (2007) analisaram as tendências no ensino de Física no período de 2000 a 2007, desta vez estudando quer artigos em periódicos (RBEF e CBEF) quer em anais de conferências (EPEF -Encontro de Pesquisa em Ensino de Física) e SNEF -Simpósio Nacional de Ensino de Física). Usaram como categorias as áreas temáticas do VI ENPEC, sendo uma delas“Educação em espaços não-formais e Divulgação Científica”, e apresentam os resultados conjuntos para cada um dos encontros/revistas:

-nos EPEF (VII, VIII, IXe X) -3% de 226 -7 trabalhos

-nos SNEF (XV, XVI e XVII) -7% de 208 -14 trabalhos

-nos artigos da RBEF (2000-2007) -2% de 45 -1 artigo

-nos artigos da CBEF (2000-2007) -1% de 82 -1 artigo

Apesar de baixos, os resultados variam bastante dando indícios que, em linha com os outros resultados, há mais publicações desta temática em congressos. E mesmo dentro dos congressos variam também, tendo mais expressão no SNEF. Por comparação com trabalhos de outros autores que analisam conjuntamente os pôsteres e comunicações orais nas conferências, constatamos que há trabalhos da área a serem apresentados no formato pôster (NASCIMENTO; REZENDE JÚNIOR, 2010). Em relação aos artigos publicados em revista e comparando com os resultados de Alves, Passos e Arruda(2010) fica evidenciado que esses autores encontram mais artigos do que Bortoletto et al. (2007). É possível afirmar que isso se deve a diferença de ano de publicação destas revisões e aos critérios de inclusão dos trabalhos nos corpusem análise, que nemsempre coincidem, mostrando mais uma vez a fluidez e ambiguidade teórica da área de ENF e DC. Lamentavelmente, na maioria dos artigos os critérios de seleção não são claramente elencados nem a ENF e a DC são definidas.

Delizoicov (2004) faz um levantamento abrangente da área de ensino de ciências. Através do seu trabalho recolhemos a informação de que até 1995, na área de ensino da física apenas 1,6% dos trabalhos publicados (num total de 250 trabalhos, sendo 213 dissertações, 32 teses de doutorado e 5 de livre-docência) foram alocados ao foco temático “Programas de Ensino não Escolar”. No caso do ensino de ciências este valor é residual (MEGID NETO, 2000). Os dados são fornecidos por Megid Neto (2000) em sua análise dos trabalhos de mestrado e doutorado até 1995 em ensino de ciências, mais especificamente, os que tratam do ensino fundamental. Encontra um total de 212 trabalhos entre 1972 (data do primeiro) e 1995.

Vermelho e Areu (2005) analisaram as pesquisas na área de educação e de comunicação (não exclusivamente a educação em ciências) por meio de um levantamento de artigos publicados em periódicos das duas áreas entre os anos de 1982 e 2002. Analisaram um total de 1599 artigos em 58 revistas. Nas revistas de comunicação analisaram artigos relacionados com o tema educação e escola e no caso dos periódicos da área de educação analisaram os trabalhos relacionados com comunicação e mídia. Foram escolhidas revistas representando todas as regiões nacionais sendo que nenhuma é especificamente do campo da educação em ciências.

Estas autoras encontram 155 trabalhos (9,9 %) categorizados, em termos de tipo de educação, como extra-escolar (VERMELHO; AREU, 2005) no entanto, identificam que a mídia é o sujeito “mais privilegiado, seguido pelos Alunos e Professores, nos indicando que a produção tomou o interior da escola, mais especificamente a sala de aula, como foco de estudo” (VERMELHO; AREU, 2005, p. 1433). Como as autoras referem,

se lembrarmos que os sujeitos e problemáticas mais citadas diziam respeito às questões de ordem metodológica, da relação do sujeito com a mídia e do conteúdo da mídia, é para o ensino regular no interior das instituições, tanto da Educação básica quanto superior, que se voltam as pesquisas. A escola, portanto, é o espaço privilegiado das pesquisas (VERMELHO; AREU, 2005, p. 1429).

Embora usando sujeitos e objetos da comunicação e da divulgação são, então, a escola e o ensino formal, que predominam. O ensino fundamental e a graduação são os níveis mais estudados indicando “uma lacuna em relação à educação infantil, ao ensino médio e à educação extra-escolar” (VERMELHO; AREU, 2005, p. 1433).

Apesar de não relacionado diretamente com a educação em ciências, este trabalho mostra-nos uma tendência de crescimento das publicações de Educação & Comunicação a partir da segunda metade da década de 1990 (VERMELHO; AREU, 2005), que está muito relacionada com o crescimento de trabalhos de divulgação e comunicação no seio da educação.

Mais especificamente na área da divulgação científica, Nascimento e Rezende Júnior (2010) fazem um mapeamento da produção (artigos em revista, anais e teses e dissertações) na década de 1997 a 2007 procurando identificar as temáticas e os referenciais teóricos mais abordados e utilizados. Apesar de o artigo estar mais focado no uso que se faz da divulgação científica como gênero discursivo no ensino formal, levanta um pouco o véu em relação às tendências dos trabalhos de DC na área de ensino de ciências.

Em relação a conferências, analisam o Encontro Perspectivas do Ensino de Biologia -EPEB; Encontro Regional de Ensino de Biologia RJ/ES -EREBIO; EPEF; SNEF e ENPEC (NASCIMENTO; REZENDE JÚNIOR, 2010).

Observaram que nos 25 anais, cadernos de resumos e atas, perfazendo um total de 6326 trabalhos, 364 (correspondentes a 5,75%) tratavam de DC, mesmo que em diferentes aspetos.

Só a área da Física, talvez por ser mais consolidada, conta com 171 trabalhos em 364 (correspondentes a 47% da produção).

Em relação as temáticas os trabalhos foram divididos em 3 grandes categorias: educação formal, educação não-formal e trabalhos de revisão. A temática educação não-formal conta com 169 trabalhos (46%), correspondendo a 2,7% da produção total analisada.

Dentro deste universo de trabalhos,

os estudos sobre museus têm grande destaque dentro da temática "espaços não formais de aprendizagem científica" sobrepondo, inclusive, o número de trabalhos sobre textos de revistas e jornais. Os trabalhos sobre museus parecem constituir uma vertente de pesquisa consolidada na área de Educaçãonão formal em ciências (NASCIMENTO; REZENDE JÚNIOR, 2010, p. 105-106).

No que toca à produção publicada em revistas, foram encontrados 36 trabalhos, sendo que desses 22 eram sobre espaços não-formais, 4 eram da área da Física e 21 de Ciências em geral. As revistas analisadas foram: CBEF; C&E; Ensaio; Investigações em Ensino de Ciências; RBPEC; Enseñanza de las Ciencias; Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias. Sem contar com as últimas duas revistas, espanholas, o número baixa para 26, sendo 17 sobre espaços não-formais.

Finalmente, em relação a teses e dissertações, fazendo uma pesquisa no portal da CAPES e no banco do IBICT, estes autores localizaram 92 trabalhos sobre divulgação científica, entre teses e dissertações. Dentro destes, foram encontradas 30 dissertações e seis teses classificadas na temática “espaços não formais de aprendizagem científica”.

Massarani (2008) aponta valores diferentes. Buscando somente no banco de teses e dissertações da CAPES e utilizando a palavra-chave "divulgação científica", “identifica 171 teses e dissertações defendidas entre 1987 e 2006, das quais 50 referem-se a jornalismo científico. Enquanto em 1987 o banco registra apenas uma dissertação, em 2006 foram defendidas 88 teses e dissertações na área” (MASSARANI, 2008, p. 1). Bueno, uma década antes, enumera as principais teses e dissertações defendidas na área do jornalismo científico e divulgação científica e constata que a maioria versa sobre temas de ambiente, agricultura e saúde ou são focadas em veículos de difusão específicos (BUENO, 1998).

Percebe-se, por esta revisão, que são tímidas as pesquisas sobre educação não-formal e divulgação científica, apesar de estarem a crescer. As conclusões que podemos tirar são limitadas, pois não existe uniformidade em termos dos corpus de análise, por exemplo em relação aos períodos de tempo analisados, nem em relação aos critérios e definições usadas, que muitas vezes nem são explícitos nos artigos.

Em suma, podemos afirmar que a produção existe e tem crescido timidamente, mais em uns meios de difusão que outros, e pelo menos até 2010 era pouco expressiva e muito menor que 10% das publicações ou trabalhos totais analisados.

Por exemplo, em relação a teses e dissertações, Fernandes e Megid Neto (2007) estimam quehaja uma produção, até 2007, de 1500 trabalhos em educação em ciências. Comparando com os números da educação não-formal ou extra-escolar, como alguns autores denominam, são 36 trabalhos em 1500, correspondendo a apenas 2,4%.

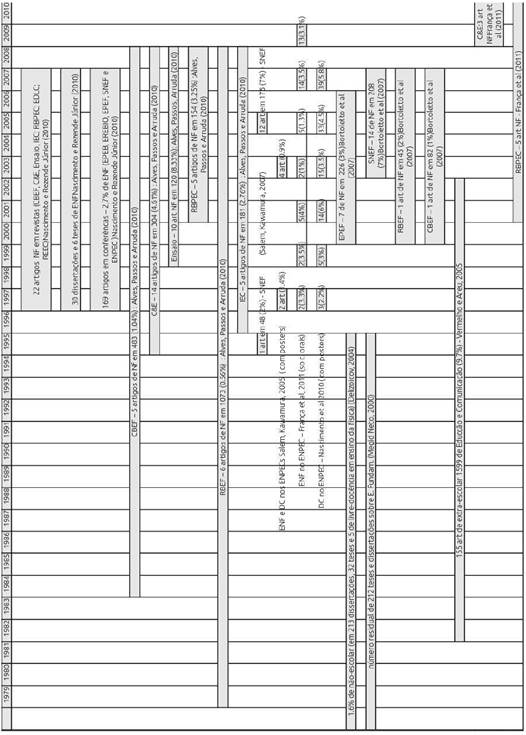

Na figura, abaixo, resumimos a distribuição e quantidade das publicações consultadas e os períodos estudados nas mesmas.

5 Algumas considerações

As revisões analisadas cobrem todo o intervalo de tempo em que houve publicações, até 2010, e debruçam-se sobre as principais revistas e congressos da área.

Os dados obtidos no levantamento realizado mostram que as pesquisas estão mais representadas em congressos e se focam mais sobre as duas últimas décadas. Tal período de estudo se justifica, pelo menos no que toca à educação não-formal focada em museus, que parece ser a área mais consolidada.

Vários autores consideram que a ENF e DC são uma tendência de pesquisa na área da educação em ciências e matemática. Tal tendência é impulsionada por vários fatores, como, por exemplo, o crescimento do interesse nos processos educativos envolvidos ou o aumento das pesquisas no campo das práticas sociais e da educação inclusiva.

De modo geral, nos estudos empreendidos nota-se uma tendência para sistematizar o campo, havendo várias revisões parciais sobre o assunto, mas nas quais faltam definições dos termos envolvidos. Entendemos que tal fato denota que essa é uma área nova que está dando os seus primeiros passos e, ainda, com dificuldade de se definir. Além disso, por ser bastante heterogênea, sua produção encontra-se espalhada por congressos, revistas, grupos de pesquisa e programas de pós-graduação de áreas adjacentes.

É possível verificar um aumento do interesse na área, com revisões, produção ligeiramente crescente, temas direcionados em congressos e números especiais em algumas revistas. Mas apesar disso, os números parecem-nos ainda baixos e, mais do que isso, não há um conhecimento integrado sobre a produção científica da área. A nosso ver, estudos do tipo estado da arte dessa produção que se encontra dispersa são necessários, seja de forma global, focalizando toda a produção, ou nas sub-áreas afins e correlatas como, por exemplo, nos estudos sobre museus, divulgação na mídia ou estudos de uma área científica específica.