1. Introdução

Vários estudos indicam a importância do CNPq para a consolidação da pesquisa e da pós-graduação no Brasil (; SCHWARTZMAN; REIS et al., 1997; PORTO, 2005). Constituindo-se na principal agência de fomento pública do país, tendo apenas a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) como sua congênere na área do financiamento público federal. Por sua destacada influência na consolidação da pesquisa no Brasil, e por se tratar de um dos agentes que influenciam o modelo de produção do conhecimento por meio de suas normativas, ações e práticas de fomento (FREITAS; SOBRAL, 2005), o estudo das políticas implementadas e do fomento praticado pelo CNPq é foco deste trabalho.

A racionalidade científica preponderante na comunidade de pesquisa tem mantido sistemas de avaliação de programas e políticas centrados principalmente na análise por pares e no desempenho de pesquisadores (VELHO, 2011), que por sua vez, dependem do investimento das agências em suas pesquisas, e ainda, devem se relacionar com um conjunto de indicadores com enfoque científico e econômico, sob forte influência internacional (BOZEMAN; SAREWITZ, 2011).

Para discutir empiricamente práticas no campo da pesquisa educacional, toma-se os dados de financiamento como ponto de partida para descrever, caracterizar, analisar e avaliar o impacto do fomento à pesquisa no campo da Educação (GARCIA, 1984; WARDE, 1990; CUNHA, 1991; KUENZER; MORAES, 2005). Observando o desempenho do pesquisado e a produção científica sob mérito de produtividade, cujo ator político predominante tem sido a comunidade de pesquisa, professores da pós-graduação (DAGNINO, 2007).

Este estudo visa identificar o perfil dos professores financiados com bolsa Produtividade em Pesquisa (PQ) na área de Educação, com intuito de analisar o fomento à pesquisa no âmbito do CNPq. De forma específica, busca-se verificar o cenário de fomento a pesquisa por meio da bolsa produtividade; identificar o perfil do bolsista em Educação no Brasil; e, analisar o fomento a pesquisa pelo CNPq, neste segmento.

Mostra-se pertinente para refletir sobre as contribuições desse financiamento para a produção do conhecimento educacional no Brasil, por meio de seus pesquisadores. Tal exercício contribui ao debate sobre o papel do fomento num cenário e posições no contexto subnacional, no que tange aos pesquisadores beneficiados.

Seguimos uma orientação metodológica qualitativa, com ênfase na pesquisa documental e bibliográfica, com a composição de banco de dados sobre os bolsistas produtividade em pesquisas, obtidos por meio do Sistema de Gerenciamento do Fomento (SIGEF/CNPq) e Diretório de Grupos de Pesquisa (DGP), tabulados por meio do software SPSS. O presente estudo, sobre o fomento à pesquisa em Educação no âmbito do CNPq, parte dessa base de dados com professores com bolsa ativa em 2016, totalizando 401 pesquisadores financiados com bolsa PQ. Um total de 356 pesquisadores que tiveram financiamento de bolsa PQ no período 1988 a 2003 e que não participam mais do “sistema de bolsa PQ” também foram identificados e catalogados.

Analisa-se os dados sob três dimensões: perfil do pesquisador e o ethos no financiamento da pesquisa em Educação. A abordagem analítica buscou evidenciar as práticas no financiamento de bolsa produtividade em pesquisa do CNPq enquanto um conjunto de processos interativos e princípios.

Além desta primeira seção introdutória, o artigo está organizado em cinco (5) seções subsequentes. A segunda seção, logo a seguir, refere-se à discussão do ethos na reprodução da ciência baseada em uma revisão de Bourdieu; a terceira, identifica-se a história do CNPq como agência de fomento a pesquisa no Brasil. A quarta seção aborda os resultados da pesquisa; por fim, as considerações finais.

2. Bourdieu: o ethos na reprodução da ciência

A perspectiva e o referencial teórico de Pierre Bourdieu (1997; 2004), sobre campos sociais, e em particular sobre o campo científico, associam-se à noção de habitus (trajetória, sentido prático e estratégia). Para o autor, as práticas acadêmicas, a formação universitária e a pesquisa científica constituem-se em um ethos específico por meio do qual determinados valores são requeridos e desenvolvidos com vistas à permanência dos agentes no campo e à reprodução do campo.

A noção de campo remete a perspectiva analítica a uma realidade social plural, à diversidade de manifestações da atividade humana e de seus modos de organização em uma dada formação social, no caso específico do presente estudo, o campo científico. Desse modo,

[...] uma das funções da noção de habitus é a de dar conta da unidade de estilo que vincula as práticas e os bens de um agente singular [...] é um princípio gerador e unificador que traduz as características intrínsecas e relacionais de uma posição em um estilo de vida, em um conjunto unívoco de escolhas de pessoas, de bens, de práticas (BOURDIEU, 1997, p.21-22).

O campo é, neste sentido, “uma rede de relações objetivas entre posições” (BOURDIEU, 1992, p. 22), e se constitui em um espaço de confronto, no qual os agentes assumem posições conforme formas de coerções: a relação entre o habitus, compreendido como as disposições incorporadas sob a forma de modos de agir, preferências, gostos, capacidade de compreensão das regras do jogo, etc.

No plano macro das relações e do contexto acadêmico, pode-se observar a influência do capital simbólico, decorrente da posição ocupada no campo e do consequente reconhecimento pelos pares, e do capital econômico, proveniente da herança, da renda, mas também do trabalho individual e coletivo no campo, bem como as possibilidades e as impossibilidades oferecidas por um campo aos seus agentes, segundo as disposições por eles incorporadas (BOURDIEU, 1992, 1997).

Assim, o modelo teórico de campo social, para refletir sobre as contribuições do fomento à pesquisa em Educação, apresenta-se como uma perspectiva teórico-metodológica especialmente produtiva para compreender a dinâmica social de produção do conhecimento no campo da Educação no Brasil. O homo academicus que compõe e caracteriza esse campo por meio da incorporação de determinadas disposições, produzidas e situadas dentro da lógica, são redimensionadas em razão da trajetória individual e da posição ocupada pelos agentes nesse campo.

A relação entre as condições sociais nas quais se constitui um habitus e as condições sociais nas quais ele é operado produz o sentido prático, o qual é engendrado sem a sua representação explícita pelos sujeitos, que são pegos na urgência do agir (BOURDIEU, 1992), para fins diversos ou para fins específicos como no caso da produção do conhecimento que longe de envolver atividades puramente individuais, integra campos constituídos por algum poder e são sempre marcadas por um conjunto de elementos sociais nada inocentes (ORTIZ, 2003).

Essas definições se referem mais à aplicação dos conceitos do que propriamente ao seu significado e parecem compor uma abordagem mais próxima da realidade do objeto de estudo proposto, cujos agentes trabalham num espaço social de conflitos e interesses, com determinadas condições institucionais de produção, com determinadas posições no campo da pós-graduação e no “sistema” de fomento à pesquisa e estabelecem relações com outros agentes. Não obstante a importância de outros referenciais teóricos, a trilha preconizada por Bourdieu acerca da noção de campo científico nos parece pertinente ao desenvolvimento do estudo por ressaltar a dimensão social da construção do conhecimento científico, permitindo compreender as hierarquias dos agentes (e de temas, objetos de pesquisa) em razão da posição dos sujeitos e dos enfrentamentos em torno da autoridade científica e do reconhecimento.

3. O CNPq e a pós-graduação

O histórico do Conselho Nacional de desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) se relaciona com outras agências de fomento à pesquisa, quando se trata de aprimorar os mecanismos de fomento à pós-graduação, à Ciência, à Tecnologia e Inovação (CT&I), com renovação no papel da regulação e fomento à pesquisa, sobretudo como agências executoras de um pacto nacional de CT&I, dentre as quais se destacam: o CNPq, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT) e as agências estaduais de financiamento à pesquisa.

O CNPq foi criado em 15 de Janeiro de 1951, com o objetivo de “[...] promover e estimular o desenvolvimento da investigação científica e tecnológica em qualquer domínio do conhecimento” (BRASIL, 1951, p. 1). No mesmo ano, tem-se a criação da Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em 11 de julho pelo Decreto n. 29.741, protagonizada pelo professor Anísio Teixeira, que a coordenou por 12 anos, até 1963 (CAPES, 2003 p. 3).

Sua trajetória de 68 anos, em 2019, elucida o contexto da historia da ciência no Brasil, destacando-se, em período pretérito à sua criação, a constituição de importantes espaços de ensino e pesquisa, como a fundação da Sociedade Brasileira de Ciências, em 1916 (que mais tarde, em 1921, torna-se a Academia Brasileira de Ciências (ABC)), a Universidade de São Paulo (USP), em janeiro de 1934; e, a Universidade do Distrito Federal (UDF), em 1935, com intensa participação de Anísio Teixeira (CNPq, 2001, p.146). Momento também marcado por reivindicações das comunidades científicas por uma instituição em prol da consolidação do financiamento público a projetos de pesquisa. Tem-se, também, o primeiro período de expansão de instituições de educação superior, entre 1930 e 1949, com a criação de 160 faculdades (CNPq, 2001, p. 145-147)

Segundo Lessa (1982), esse período dos anos de 1950 pode ser identificado como uma fase de aproximação da política de desenvolvimento, estabelecendo várias medidas que estimularam diversos setores da economia, como, por exemplo, a criação da Petróleo Brasil S/A (Petrobras), em 3 de outubro de 1953, pelo então presidente Getúlio Vargas1.

A década de 1960 é marcada pela necessidade das pesquisas científicas que ganham importância nos âmbitos nacional e estadual. “Em 1963, um contrato de cooperação do CNPq com a Fundação Ford possibilita a colaboração de programas brasileiros de pós‑graduação com universidades estrangeiras” (CUNHA, 2011, p. 17). Nesse período, “o Ministério da Educação e Cultura cria a Comissão Supervisora dos Planos dos Institutos - Cosupi e o Programa de Expansão Tecnológica - Protec” (CNPq, 2014a, p. 5).

Ressalta-se, no mesmo período, a criação de instituições de amparo à pesquisa, como o Fundo de Desenvolvimento Técnico-Científico (FUNTEC) pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE); e, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) (MEC/CAPES, 2001, p. 3). Em 1964, “o governo militar estimula a formação de profissionais especializados para a indústria e o fortalecimento do aparato técnico-científico ao projeto modernizador do regime”. Nesse ano, alteram-se algumas funções do CNPq, por força da Lei no. 4.533 de 8 de Dezembro de 1964, e a partir de então “[...] a área de competência da instituição passou a abranger o papel de formuladora da política científico-tecnológica nacional e atuar juntamente com os ministérios para resolução dos assuntos relacionados à área científica”. (CNPq, 2014a, p. 6).

Nota-se que o investimento na ciência brasileira e na produção científica partiu do interesse estratégico e político internacional. Para André (2001) o fomento à pesquisa no Brasil por si só dispõe de um caráter diverso e difuso o que pode induzir a uma diversidade de temas, enfoques e metodologias de pesquisa em qualquer área do conhecimento. Tal característica é basilar da política científica e tecnológica da agência conforme preceitua a Lei de criação do CNPq

Na década de 1960, apresenta-se um cenário internacional favorável às necessidades das pesquisas científicas, com organização de instituições como a Fundação Ford, o Fundo de Desenvolvimento Técnico-Científico (Funtec)2, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), além da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)3.

Mas foi na década de 1970 que o CNPq ganhou seu lugar no cenário nacional como agência do sistema de Ciência e Tecnologia (C&T)4. Em 1972, passa a ser o órgão central do chamado Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, “[...] cujo objetivo era consolidar programas e projetos, bem como incentivar a pesquisa no setor privado e nas chamadas economias mistas” (CNPq, 2014a, p. 5).

Nestas décadas, 1960 a 1970, a pós-graduação no Brasil passava por uma expansão embrionária, do ponto de vista institucional, administrativo e financeiro, a manutenção dos Programas de Pós-Graduação existentes ainda era instável, seja pela fragilidade dos vínculos institucionais entre os cursos ou pela falta de regularidade nos repasses de recursos, além de obrigatoriedade no credenciamento dos cursos de pós-graduação (BRASIL; CAPES, 2004a, p. 124).

Desde esse período, observa-se que os direcionamentos em relação ao financiamento da pós-graduação, por meio de pesquisas, contribuíram para um processo de expansão quantitativa dos Programas. Entre 1975-1985, o total de Programas de Mestrado evoluiu 112% e de Doutorado 273% Contudo, trata-se de uma evolução muito baixa ao verificar o valor absoluto desta evolução, expostos na Tabela 1, a seguir:

Tabela 1 Brasil: Aspectos comparativos na evolução da pós-graduação, por decênio: 1975 e 1985, 2004 e 2014 e os anos de 2015 a 2017

| Aspectos comparativos | 1975 | 1985 | Δ% 1975-1985 | 2004 | 2014 | Δ% 2004-2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Δ% 2015-2017 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Total de programas somente mestrado¹ | 370 | 784 | 111,9 | 875 | 1.629 | 86,2 | 1.780 | 1.995 | 2.077 | 16,7 |

| Total de programas de mestrado/doutorado | ... | ... | ... | 1.022 | 2.061 | 101,7 | 2.087 | 2.106 | 2.138 | 2,4 |

| Total de programas de doutorado | 89 | 332 | 273,0 | 32 | 58 | 81,3 | 64 | 76 | 81 | 26,6 |

| Total de professores envolvido com atividades de pós-graduação² | 7.500 | 20.900 | 178,7 | 40.725 | 85.418 | 109,7 | 90.130 | 95.182 | 100.287 | 11,3 |

| Matricula de mestres¹ | S/I | S/I | ... | 74.999 | 149.316 | 99,1 | 148.434 | 159.178 | 166.788 | 12,4 |

| Matricula de doutores | S/I | S/I | ... | 41.261 | 95.383 | 131,2 | 102.207 | 107.640 | 112.004 | 9,6 |

| Formação de mestres (Titulados)¹ | 2.300 | 4.000 | 73,9 | 26.658 | 53.243 | 99,7 | 56.667 | 59.614 | 61.147 | 7,9 |

| Formação de doutores (Titulados) | 150 | 700 | 366,7 | 8.093 | 17.286 | 113,6 | 18.996 | 20.603 | 21.591 | 13,7 |

| Número de Bolsas para Mestrado | 1713 | 3957 | 131,0 | 16.200 | 48.113 | 197,0 | 49.353 | 47.830 | S/I | -3,1 |

| Número de Bolsas para Doutorado | 153 | 819 | 435,3 | 11.345 | 39.954 | 252,2 | 42.779 | 43.188 | S/I | 1,0 |

Fonte: MEC, Capes/CAA (MEC; Capes, 2004bc, p. 197; 2004a, p. 161-162; 2004d, p. 119); Geocapes (2004, 2014, 2015, 2016, 2017).

¹Considerou-se professores com vínculo de permanentes, colaboradores e visitantes; ² A partir de 1998, passou-se a incluir os mestrados profissionais; 3 Dados consolidados na obra Memória da Pós-Graduação Brasileira (BRASIL, 2004b p. 197); 4S/I - Sem informação.

Ao analisar os dados referentes à década de 2004 a 2014, demonstrados na Tabela 1, observa-se que a política de expansão da pós-graduação foi mantida, dobrando o número de doutores formados no país, bem como o contingente de professores envolvidos em programas de pós-graduação stricto sensu. O aumento na concessão de bolsas para o doutorado (252,2%) e para o mestrado (197,0%) é outro dado relevante que contribuiu para esta expansão e para a consolidação da pós-graduação no país. No período mais recente, de 2015 a 2017, observa-se percentuais mais tímidos de evolução, com cerca de 8% de aumento no número de mestres titulados e 13,7% no número de doutores.

No cenário geral apresentado na Tabela 1, pode-se apresentar algumas ponderações estruturais que relacionam o investimento à pesquisa, a produção docente e o papel do Estado. A evolução observada entre as décadas de 1975 e 1985 pode estar relacionada a duas grandes conquistas que marcaram fortemente a evolução do sistema nacional de pós-graduação até final da década de 1980: o aumento da absorção de pessoal em regime de tempo integral e dedicação exclusiva nas IES federais e o Programa Institucional de Capacitação de Docentes (PICD). No plano institucional, foram relevantes a implantação e a consolidação do Sistema de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação, sob a responsabilidade da CAPES (MEC; CAPES, 2004c, p. 193). Isso porque a estrutura instalada para formação de docentes e pesquisadores no País ainda necessitava de considerável esforço de aperfeiçoamento e consolidação da pós-graduação.

O papel do Estado é fortemente observado no diferencial da expansão, pós anos 1990, especialmente quando se inicia a Reforma do Estado, em 1995, que permitiu a produção de um arcabouço jurídico-institucional, que trouxe em seu núcleo a racionalidade das políticas econômicas, e todo um posterior processo de políticas educacionais que reposicionaram a produção de conhecimento (SILVA JÚNIOR, 2015).

O final da década de 1990 até a primeira década dos anos 2000 foi um referencial para a pós-graduação, e consequentemente, no papel do pesquisador e das agências de fomento, que passou por um processo de transformação estrutural, justamente por implantar a defesa de um sistema mais flexível, o qual obedecia a critérios dos meios de produção, sob a égide das demandas de expansão da pós-graduação agregada às necessidades do setor produtivo (MEC; CAPES, 2002, p. 25-26; SILVA JÚNIOR, 2015; 2017).

Segundo Cunha (2011, p. 17), em artigo sobre os 60 anos do CNPq, a década de 1990 deu um “novo fôlego” para a agência, em um contínuo incentivo à formação de pesquisadores, reafirmação no fomento de bolsas, que, em 1991 chegou a 30.586 no país e a 2.455 no exterior. Acrescenta que “vários programas foram criados, com finalidades diversas, como cooperações internacionais, manutenção e ampliação da infraestrutura de centros de pesquisa ou importações de equipamentos ou insumos para pesquisa”.

Em 1995, o CNPq assumiu sua nova missão: “promover o desenvolvimento científico e tecnológico e executar pesquisas necessárias ao progresso social, econômico e cultural do País” (CNPq, 2014a, p. 7). Nesse período, implanta duas importantes ferramentas que se tornarão fundamentais na vida dos pesquisadores em relação à avaliação, acompanhamento e controle: a Plataforma Lattes e o Diretório dos Grupos de Pesquisa. Para o CNPq (2014a, p. 7), “tais instrumentos têm papel central e direcionamento para políticas e diretrizes de incentivo à pesquisa”.

A Plataforma Lattes5, implantada em 1999, visava a estabelecer “[...] um padrão nacional de currículos e resultou em maior transparência e confiabilidade às atividades de fomento da Agência”; e o Diretório dos Grupos de Pesquisa, que alimenta informações em bases de dados (censitárias e correntes) sobre os grupos de pesquisa vigentes no país.

A plataforma Lattes também pode ser considerada tanto um instrumento que permite uma avaliação curricular do pesquisador cadastrado quanto a geração de uma base de dados que possibilita fonte para seleção e estatísticas, criando um movimento de produção e alimentação do currículo, que será selecionado e avaliado, voltado a quantificação da produção científica, entre outras coisas.

Para Sguissardi e Silva Júnior, na obra "Trabalho Intensificado nas Federais" (2009, p. 207-208), “[...] o professor se vê compulsoriamente a construir sua própria estrutura de trabalho e, numa atitude individualista, não raramente, fazê-la sua propriedade”. E, para conseguir uma estrutura mínima de trabalho, como um computador, uma impressora, ou mesmo, equipamentos de laboratórios, “[...] necessita inchar seu Currículo Lattes com atividades e procedimentos que, eventualmente, destoam da ética própria a uma universidade estatal pública e o levam àquilo que, pela burocracia da instituição, da CAPES e do CNPq”, traduzindo-se no que os autores denominam de ‘produtivismo acadêmico’.

No momento, vale ressaltar que o contexto direcionou as mudanças do CNPq em duas vertentes principais: a) um conjunto de regulamentos e programas que direcionaram a política de captação e novas fontes de recursos para agência; b) novos parâmetros de seleção por meio de convênios e editais indutores de pesquisa, visando ao aumento da produtividade em áreas economicamente estratégicas e competitivas para o país.

O investimento corresponde às áreas de incentivo descrito nesses instrumentos de regulação a favor do ambiente produtivo para o ‘desenvolvimento econômico’, coadunam com o discurso de documentos oficiais, como Livro Azul da 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável (BRASIL; MCTI, 2010); e a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação - 2012-2015 (ENCIT), que também apresenta o ‘Balanço das Atividades Estruturantes de 2011’. (BRASIL; MCTI, 2012)

Tais documentos observam claramente a velocidade necessária para acompanhar as mudanças tecnológicas mundiais, pelas quais o Brasil teria que “[...] realizar um enorme esforço para avançar na geração e utilização do conhecimento técnico-científico, criando capacidades e competências em áreas estratégicas.” (BRASIL; MCTI, 2012, p. 9)

Nesse contexto, reconhece-se a segunda vertente mencionada, que se refere aos ‘novos parâmetros de seleção por meio de convênios e editais’ para os financiamentos de pesquisa, que, por sua vez, correspondem às novas necessidades do país. Kato (2013), na sua investigação, verificou que, até o ano de 1999, os projetos de pesquisa eram encaminhados ao CNPq por meio da chamada ‘demanda livre’. Isto significa que a agência não estabelecia prioridades em campos determinados de pesquisa. A partir de 2001, o CNPq passa, definitivamente, a ser orientado por novos critérios baseados em áreas prioritárias de conhecimento, cuja [...] indução tem um papel relevante, pois os critérios de elegibilidade definidos pelo CNPq para a contratação desses projetos passam pelos critérios Qualis CAPES (KATO, 2013, p. 148).

A ‘demanda induzida’, especialmente por editais de apoio aos fundos setoriais6, de certo, orientados pela política econômica e industrial do país, sob a gerência monetária e financeira. As áreas e programas prioritários se tornaram, de certa forma, generalizados, para os setores de pesquisa denominados na ENCIT (BRASIL; MCT, 2012) como “portadores de futuro”:

A ENCTI elege programas prioritários no entendimento de que eles envolvem as cadeias mais importantes para impulsionar a economia brasileira (tecnologias da informação e comunicação, fármacos e complexo industrial da saúde, petróleo e gás, complexo industrial da defesa, aeroespacial, e áreas relacionadas com a economia verde, como energia limpa e o desenvolvimento social e produtivo). (BRASIL; MCT, 2012, p. 54).

Prioridades em áreas estratégicas que, na prática, se comprova, por exemplo, na política de fomento do CNPq, e, consequentemente, observados na distribuição dos recursos, investimento a projetos de pesquisas, por editais e bolsas, numa tendência de investimento em inovação tecnológica e ciências aplicadas, ditas prioritárias, combinadas com instrumentos de avaliação de desempenho de professores e dos programas de pós-graduação, fato que nos remete a novos formatos de fomento à pesquisa, sobre o qual trata a seção a seguir.

4. Perfil dos Pesquisadores em Educação com Bolsa PQ

As principais modalidades oferecidas pelo CNPq de fomento à pesquisa são a Bolsa Produtividade em Pesquisa (PQ), uma das primeiras modalidades de financiamento implementadas e a mais concorrida, e o Auxílio/Apoio a Projetos de Pesquisa (APQ), financiamento implementado por meio de editais/chamadas de financiamento à pesquisa a partir do ano de 2000.

Conforme CNPq (2014c), a bolsa Produtividade em Pesquisa (Bolsa PQ) é “destinada aos pesquisadores que se destaquem entre seus pares, valorizando sua produção científica segundo critérios normativos, estabelecidos pelo CNPq, e específicos, pelos Comitês de Assessoramento (CAs)”. Vale ressaltar que:

A classificação, o enquadramento e a progressão do bolsista de Produtividade em Pesquisa, por categoria e nível, bem como as recomendações de rebaixamento de nível e/ou exclusão do sistema, são atribuições dos Comitês de Assessoramento. Os critérios adotados pelos CAs para atender o item acima serão revistos a cada 3 (três) anos, contemplam: a) produção científica do candidato; b) formação de recursos humanos em nível de Pós-Graduação; c) contribuição científica e tecnológica e para inovação; d) coordenação ou participação principal em projetos de pesquisa; e e) participação em atividades editoriais e de gestão científica e administração de instituições e núcleos de excelência científica e tecnológica. (CNPq, 2014c, p. 1, grifo nosso).

Dentre outras modalidades de apoio à pesquisa disponíveis na agência, a bolsa PQ converteu-se na demanda mais concorrida para a obtenção de financiamento, a qual parece conferir certas distinções aos seus detentores e pode funcionar como um dispositivo para a acumulação de vantagens acadêmicas, científicas e de financiamentos diversos em outras fontes (CNPqc, 2014).

Em âmbito internacional, estudos evidenciam a importância dos conselhos de pesquisa e do fomento, para a expansão da produção científica e o financiamento de diferentes áreas do conhecimento (COLE et al., 1978; ; TRAVIS; COLLINS, 1991; RIP, 1994). No Brasil, parte-se da avaliação do currículo do pesquisador sob os critérios citados de produção científica, atuação na pós-graduação e desenvolvimento de pesquisa. O pesquisador é classificado em determinada categoria/nível, com diferentes prazos de duração, além do status de ‘pesquisador reconhecidamente produtivo’ na universidade.

4.1 A Área de Educação e as Bolsas em Pesquisa

Apesar das condições de produção do conhecimento educacional não serem homogêneas, o crescimento da concorrência entre os diferentes programas de pós-graduação em Educação, a competição entre os centros de pesquisa, grupos de pesquisa e as universidades no país e, sobretudo, entre os pesquisadores do campo constituem-se como ideias que estão sendo consideradas e que podem auxiliar na análise dos dados coletados intermediando os níveis macro (da política, da universidade, da ciência), meso (das instituições, dos grupos/redes, dos financiamentos) e micro de análise (dos atores, suas práticas, publicações e orientações). A seguir, apresenta-se o cenário de bolsas na área de educação no país:

Tabela 2 Brasil - Distribuição de Bolsas de Pós-graduação no Brasil - Área de Educação, por modalidade, 2010-2017.

| Modalidades | 2010 | 2012 | 2014 | Δ% 2012-2014 | 2016 | 2017 | Δ% 2014-2017 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Doutorado | 929 | 940 | 1.374 | 47,9 | 1.438 | 1.442 | 4,9 |

| Mestrado | 1.367 | 1.494 | 1.816 | 32,8 | 1.693 | 1.643 | -9,5 |

| Pós-Doc | 35 | 47 | 141 | 302,9 | 139 | 142 | 0,7 |

| Total | 2.331 | 2.481 | 3.331 | 42,9 | 3.270 | 3.227 | -3,1 |

Fonte: Geocapes (2011; 2013; 2015; 2017; 2018).

Os dados da Tabela 2, demonstram uma expansão nas modalidades de oferta de bolsas em Educação, que passam de aumento representativo entre 2010 a 2014, de cerca de 48% em Bolsas de Doutorado, 33% em Bolsas de Mestrado e 303% em Bolsas de Pós-doutorado. Esta última, passa a ter maior expressão com o Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD), instituído pela Portaria interministerial no 746 - MCT/MEC, de 20 de novembro de 2007, como atividade “interministerial, constituindo parte da política de formação de recursos humanos para a política industrial, tecnológica e de comércio exterior, a ser implementado sob orientação da CAPES, do CNPq-MCT e da Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP-MCT” (MEC, 2007), ação que se efetiva a partir dos editais lançados em 2013, sob normativa da Portaria n. 086, de 03 de julho de 2013, e pode ser associada a expansão de bolsa de pós-doutorado em 2014.

No período posterior, de 2014 a 2017, a evolução na área de educação é inexpressiva, conforme última coluna da Tabela analisada, cerca de 5% em bolsas de Doutorado; uma involução nas bolsas de mestrado, com -9,5% no período, e 0,7 em bolsas de pós-doutorado. Segundo Ferreira e Chaves (2016), numa análise mais global sobre o fomento à pós-graduação, apresentam-nos que a redução de investimento está atrelada a atual situação de crise econômica brasileira, que afetou também a produção de pesquisas e investimento na pós-graduação, uma vez que a mesma está atrelada às políticas econômicas do país. Fato que pode deixar a comunidade acadêmica apreensiva em relação à manutenção dos Programas.

Em relação à Bolsa Produtividade em Pesquisa, é concedida a partir da avaliação do currículo do pesquisador sob os critérios citados de produção científica, atuação na pós-graduação e desenvolvimento de pesquisa, o pesquisador é classificado em três categorias/níveis, sob uma divisão hierárquica, conforme Resolução Normativa (RN) n. 28/2015 (CNPq, 2015):

Sênior (PQ-SR) - de caráter vitalício e concedida pelo Conselho Deliberativo (CD)2 do CNPq mediante pedido do bolsista PQ que permaneceu nos níveis 1A ou 1B por, no mínimo, 15 anos ininterruptos (CNPq, 2015)

Pesquisador 1 (PQ-1) - o pesquisador será enquadrado em quatro diferentes níveis (A, B, C ou D), conhecida como: 1A, 1B, 1C e 1D. Concedida a pesquisadores com, no mínimo, 8 (oito) anos de doutorado por ocasião da implementação da bolsa.

Pesquisador 2 (PQ - 2) - Concedida a pesquisadores com no mínimo, 3 (três) anos de doutorado por ocasião da implementação da bolsa.

Vale ressaltar que a Bolsa PQ, tende a avaliar com base comparativa entre os seus pares e nos dados dos últimos 10 (dez) anos, entre eles o que demonstre capacidade de formação contínua de recursos humanos.

A diferenciação entre os níveis A, B, C e D é baseada nos critérios de seleção citados com pesos específicos para cada item avaliado, e em outros que cada CA julgar importantes para a área de pesquisa, devendo no todo privilegiar a qualidade e o conjunto da obra do pesquisador. Para os níveis C e B, além de uma crescente contribuição à formação de recursos humanos e à produção de ciência e tecnologia, será avaliada a contribuição na organização de grupos de pesquisa e programas de graduação e pós-graduação de sua instituição. Destes pesquisadores, espera-se que participem de forma significativa em atividades de pesquisa em suas instituições e, no caso dos pesquisadores B, em órgãos de fomento à pesquisa. O nível A é reservado a candidatos que tenham mostrado excelência continuada na produção científica e na formação de recursos humanos, e que liderem grupos de pesquisa consolidados. O perfil deste nível de pesquisador deve, na maior parte dos casos, extrapolar os aspectos unicamente de produtividade para incluir aspectos adicionais que mostrem uma significativa liderança dentro da sua área de pesquisa no Brasil e capacidade de explorar novas fronteiras científicas em projetos de risco. Para a categoria 2, em que não há especificação de nível, será avaliada a produtividade do pesquisador, com ênfase nos trabalhos publicados e orientações, ambos referentes aos últimos 5 (cinco) anos. (CNPq, 2015, p. 2)

A bolsa PQ com diferentes prazos de duração7, agrega a bolsa o Adicional de Bancada8, inicialmente para os bolsistas PQ em nível 1A e 1B, conforme Instrução de Serviço n° 004/2003 (CNPq, 2009), em 2004, o beneficio foi estendido a todos os pesquisadores categoria 1. Pode-se inferir que a Bolsa confere ao pesquisador melhores condições laborais para o desenvolvimento de sua pesquisa, além do status de ‘pesquisador reconhecidamente produtivo’ na universidade (FERREIRA, 2015; SILVA JÚNIOR, 2015).

4.2 Perfil dos Bolsistas PQ em Educação

Os Programas de Pós-Graduação em Educação no Brasil foram contemplados, por meio de seus pesquisadores, com investimentos à pesquisa, o estudo definiu uma amostra de pesquisadores com bolsa vigente em 2016 para a coleta de dados em Educação (perfil do pesquisador e ethos no financiamento da pesquisa), formando um banco de dados acerca de 401 pesquisadores em Educação com Bolsa PQ, no intuito de inferir sobre o modelo no fomento à pesquisa praticado pelo CNPq no campo da Educação no Brasil. Essa fase de coleta de dados obteve suporte no Sistema de Gerenciamento do Fomento (SIGEF/CNPq); na Plataforma Lattes; e, eventualmente, no Diretório dos Grupos de Pesquisa.

Em relação ao perfil dos bolsistas, agregou-se três informações: gênero; ano de doutorado e idade. A Tabela 3, exposta abaixo, apresenta o numero de bolsa PQ, para o gênero feminino ou masculino:

Tabela 3 Brasil - Bolsa Produtividade em Pesquisa em Educação, por categorias/níveis, gênero, 2016

| Sexo | PQ-SR | PQ-1A | PQ-1B | PQ-1C | PQ-1D | PQ-2 | Total geral |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Feminino | 4 | 20 | 13 | 23 | 45 | 149 | 254 |

| Masculino | 8 | 11 | 12 | 10 | 37 | 69 | 147 |

| Total geral | 12 | 31 | 25 | 33 | 82 | 218 | 401 |

Fonte: SIGEF/CNPq, 2018

Esses dados refletem maior expressividade dos Projetos que estão na categoria PQ-2, com 218 pesquisadores, esta categoria se configura por menor exigência em relação ao tempo de doutorado e não concede taxa de bancada. A categoria PQ1, tem maior número de pesquisadores no nível mais baixo, em relação a hierarquia, na PQ-1D. Observa-se, com isso, um efeito ascendente extremamente seletivo, apresentando menor número de pesquisadores conforme aumenta-se o nível/categoria. Veja o mais importante na hierarquia (PQ-SR), que apresenta apenas 12 pesquisadores na área. Em relação ao gênero, observa-se a Mulher (sexo feminino) como a maioria nas categorias PQ-1, em todos os níveis, e PQ-2. Somente na categoria Sênior as mulheres são apenas quatro. No geral, as mulheres pesquisadores representam 63% (254) do total de pesquisadores em Educação (401).

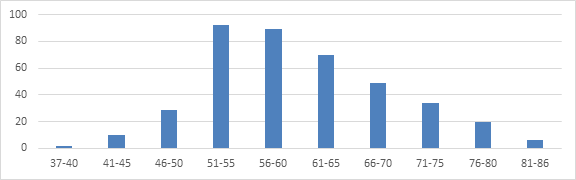

Em relação a linha etária dos pesquisadores, inicia-se com um pesquisador de 37 anos e finaliza com um pesquisador de 86 anos. Apresenta-se, a seguir, o Gráfico 1, com o detalhamento.

Fonte: Plataforma Lattes (CNPq, 2019).

Gráfico 1 Brasil - Distribuição de Bolsista PQ em Educação, por faixa etária, 2016.

É oportuno ressaltar, na distribuição etária, que os projetos financiados se aglutinam na faixa etária entre 50 a 65 anos, com 65,3%, dos pesquisadores. Por último, verificou-se no perfil do pesquisador a frequência no ano de doutoramento, exposto nos dados da Tabela 4:

Tabela 4 Brasil - Frequência na distribuição de Bolsista PQ em Educação, por ano de formação Doutoral, 1975-2015.

| Bloco | Frequência | % cumulativo |

| 1969-1979 | 14 | 3,4% |

| 1980-1984 | 18 | 4,4% |

| 1985-1989 | 19 | 4,7% |

| 1990-1994 | 61 | 15,3% |

| 1995-1999 | 129 | 32,2% |

| 2000-2004 | 130 | 32,5% |

| 2005-2009 | 29 | 7,2% |

| 2010 | 1 | 0,3% |

| Total | 401 | 100,0% |

Fonte: SIGEF/CNPq (2018); Plataforma Lattes (CNPq, 2019).

Sobre estes dados, encontram-se 14 pesquisadores com Titulação doutoral desde 1969 a 1979, correspondentes aos mesmos pesquisadores de maior faixa etária, e ainda, com maior expressividade hierárquica na categoria de Bolsa, entre PQ1-A e PQ-SR.

Outro aspecto a ser considerado na análise se refere a maior concentração de Bolsas PQ em Educação para os pesquisadores que se titularam Doutor no período de 1995 a 2004, com 64,7% do total de bolsistas. Tais dados podem ser considerados para descrever o contexto acadêmico e institucional disponível para o desenvolvimento da pesquisa em Educação e a produção do conhecimento neste campo.

Se, por um lado, pode-se pensar que as posições chaves nos processos de avaliação e deliberação do fomento à pesquisa no CNPq podem estar ocupadas por agentes dominantes no campo científico, pode-se também pensar, a partir das reflexões de Bourdieu (1983), que os agentes correspondem a certos estilos de pensamento, certos tipos de problema de pesquisa e de objetos que correspondem aos editais mais mercadológicos pós reforma administrativa que garantiu a disciplina fiscal, a privatização e a liberação comercial. Assim, o Estado manteria a responsabilidade social e, em contrapartida, incentivaria e incrementaria os serviços via mercado, o que justifica várias mudanças observadas em instituições de educação e de pesquisa (KATO, 2013).

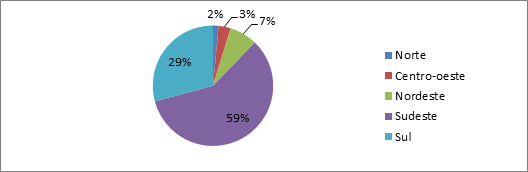

Neste sentido, passa a ser observar, o ethos no financiamento à pesquisa, cujo valor aqui denominado se refere ao comportamento naturalizado pelo CNPq, seja para um determinado perfil de pesquisadores e que, consequentemente, acomoda-se a um perfil de universidade e de política educacional. O primeiro movimento observado no que trataremos como ‘ethos’ se refere à distribuição desses pesquisadores no país, ao observar as assimetrias dispostas no Gráfico 2.

Fonte: SIGEF/CNPq, 2018

Gráfico 2 Brasil - Percentual de pesquisadores com bolsa PQ/CNPq, por região, 2016

Pode-se afirmar, a partir do Gráfico exposto, que as bolsas PQ em Educação estão concentradas nas regiões sul e sudeste, com 88% do total de bolsas vigentes. As regiões centro oeste e nordeste totalizam 10% das bolsas e a região norte com apenas 2%. O que demonstra uma tendência de investimento aplicado às regiões prioritárias, com maior número de Programas. Parece que a concentração de recursos e bolsas em determinados temas e instituições esteja relacionada a outros tipos de concentração ocorridas no “sistema” de fomento à pesquisa no país e ao campo da pós-graduação e associada às disputas e às posições dominantes verificáveis em determinados momentos das políticas de Estado para a C&T. Outro dado tabulado foi referente à permanência do bolsista no sistema do CNPq, com bolsa em pesquisa:

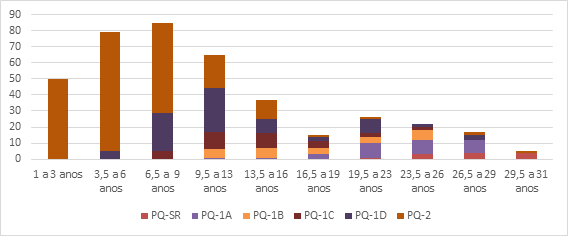

Fonte: SIGEF/CNPq, 2018

Gráfico 3 - Brasil - Painel de Permanência de Bolsista no Sistema do CNPq. Bolsa PQ/CNPq em Educação, por categoria/nível de Bolsa, vigente em 2016

O maior número de bolsa PQ em Educação contempla pesquisadores inseridos no sistema, e com bolsa vigente, entre 1 a 9 anos (53%). Isso se refere, na maior parte, a Bolsa PQ-2 e Bolsa PQ-1D e mostra o número de 122 pesquisadores (30,4%) que permanecem com Bolsa há mais de 13 anos, dentre estes cerca de 44 seletos pesquisadores estão entre 23 a 30 anos com Bolsa de Produtividade, sendo que 3 deles não saíram de PQ-2.

Infere-se com estes dados que na medida em que são alcançados algum notório saber ou visibilidade acadêmica, as instâncias de avaliação e de deliberação tendem a favorecer os agentes dominantes no campo científico que permanecem financiados por longo período de tempo. Por sua vez, impõem como norma universal de valor científico os princípios que utilizam, de maneira consciente ou não, nas suas práticas e na escolha de seus objetos e métodos (BOURDIEU, 1983; 1992).

O CNPq, como as demais agências de fomento, veem sofrendo com os cortes de recursos. Em relação à evolução dos recursos de 2015 a 2017 o CNPq passa por uma redução de mais de -54% (SENADO FEDERAL; PORTAL ORÇAMENTO, 2018). Evidencia-se como a crise econômica afetou gravemente os programas de pós-graduação e o fomento à pesquisa no país e pondera-se como será consolidado nos próximos anos os editais de Bolsa PQ, e prováveis mudanças no desenho que demonstrou neste estudo. Considerando que o governo aprovou uma Emenda à Constituição EC-95/2016 que limita as despesas do governo, durante 20 anos, ao índice da inflação do ano anterior, independente do crescimento da receita e/ou do PIB, a tendência à redução dos gastos com a pós-graduação e a pesquisa é a de aumentar, inviabilizando o atendimento das metas de expansão de bolsas expostas no atual Plano Nacional de Pós-graduação (PNPG).

5. Considerações finais

Em decorrência da consolidação da Pós-graduação em Educação no Brasil e à medida que a competição no campo se acirra, as redes nacionais de pesquisa em Educação se articulam e se institucionalizam. Neste sentido, dados a respeito do fomento à pesquisa em Educação, como a bolsa produtividade em Pesquisa (PQ), como incremento da produção científica, puderam informar mais sobre as características da consolidação e diversificação da pesquisa e da pós-graduação em Educação no Brasil, e sobre os efeitos que o fomento à pesquisa em Educação, no âmbito do CNPq, promoveu nesse contexto.

Tudo indica que os dados do fomento à pesquisa, em conjunto com os dados constantes da Plataforma Lattes, permitiram-nos apresentar o perfil dos pesquisadores bolsistas da área de educação e o esforço em observar a agência citada como espaço de disputa, mas prioritariamente, verificar o ethos na análise histórica do financiamento aos pesquisadores de determinada área do conhecimento.

Observou-se que o CNPq que se estrutura hoje, por meio de sua composição normativa, de sua estrutura decisória, de suas práticas e processos de avaliação, tende a favorecer e a reforçar a concentração de investimentos (recursos financeiros à pesquisa e bolsas de produtividade em pesquisa) em determinados temas e problemas de pesquisa que ocupam posições de domínio no campo da Educação por décadas.

O processo de estruturação e reestruturação do CNPq evidencia certo conservadorismo que pode ser entendido como dificuldade ou impossibilidade de desenvolver novos processos e práticas mais inclusivas do ponto de vista do desenvolvimento equânime da base científica e tecnológica do país, e, também, de beneficiar temas e problemas que não têm logrado sucesso na obtenção de recursos.

Já que a área de Educação no âmbito do CNPq constitui desde 1985 um comitê específico formado apenas por assessores dessa área do conhecimento, o que em tese, além de possibilitar a captação de recursos permite que as solicitações sejam examinadas e discutidas em conjunto e garante um processo de decisão colegiada, por consenso ou votação. Contudo, ficam questões postas para novas investigações e reflexão acadêmica: quais os fatores que não permitiram a definição de alternativas para o fomento à pesquisa, quanto ao estabelecimento de prioridades ou agendas de pesquisa que possibilite a democratização do acesso e o incentivo a novos pesquisadores do campo da Educação?