Introdução

O objetivo da presente proposta é apresentar dados que caracterizam a presença (física e retórica) e a circulação do cinematógrafo na escola brasileira. A inserção deste artefato se articularia a um "jogo de sedução" da pedagogia moderna para o uso de objetos e, neste caso, da "tecnologia audiovisual". Por uma proximidade com a modernização industrial, a inovação ajudaria a reorganizar e a acelerar os processos e modos de aprender e ensinar. Neste cenário, como anunciava Almeida (1932), era necessário "industriar os professores" acerca dos melhores tipos de aparelhos.

A presença de artefatos ópticos, movidos a eletricidade, com estruturas mecânicas como as do cinematógrafo, criará um campo dedicado à formação tecnológica do professor, já que, ensinar com determinado artefato mobiliza outra prática técnica. Quando Almeida (1932) denomina essa formação como industriar os professores, o faz em momento posterior a Exposição de Cinemathografia Educativa (1929) ocorrida no Distrito Federal. O autor considera tal exposição, como elemento de uma Reforma educacional, que para ele não ficará no papel. A atenção de Almeida (1932) ao termo industriar, aparece também posteriormente, quando no Distrito Federal, entre 1930 a 1934 existiam Editais de convocação para a formação de professores para o manejo dos cinematógrafos. A chamada para a formação ocorria de acordo com o “tipo/marca” de projetor em cada escola que o professor trabalhava. Nesta esteira, a documentação consultada2 permite construir (ou reconstruir) parte de uma narrativa que enaltece a modernidade e o progresso na educação através da invenção, fabricação e comercialização de um conjunto de artefatos. Entre eles destacamos o cinematógrafo, cuja popularização e o manuseio se tornam possíveis pelo aprimoramento das técnicas que cada vez mais disponibilizam para o grande público, incluindo o escolar, equipamentos de projeção.

O ponto de partida que se coloca como baliza neste estudo está nas Exposições Universais, com estreitamento para relações estabelecidas entre as indústrias produtoras de aparelhos ópticos e o mercado escolar. No entanto, a ênfase está no período que vai das décadas de 1910 a 1930, em função das evidências da incorporação deste artefato como recurso pedagógico nas escolas, finalizando-se a análise no ano de 1936 que marca a criação do Instituto Nacional de Cinema Educativo. Avanços e recuos nestes marcos temporais estarão presentes no texto sempre que se considerar que contribuem para melhor compreensão das questões apresentadas.

Cabe registrar que no percurso da pesquisa realizada localizou-se a presença de dispositivos mecânicos ópticos em período bem anterior ao estabelecido neste estudo, ainda que tais dispositivos guardem formas específicas de projeção (particularmente da imagem fixa para a imagem em movimento). Em 1649 os jesuítas3 já faziam uso da lanterna mágica. Foram localizadas também informações sobre as fantasmagorias em 1797, o thaumatropio4 (espécie de pião mágico) datado de 1825 e o zootrópio, inventado em 18345.

Mas, será a Patente nº 01003, de 1895, nº fab. 44, que registra o dispositivo apresentado pelos Irmãos Lumière6 um marco de referência da criação de um mecanismo capaz de capturar, copiar e projetar a imagem, uma forma de deslizar a película, a fim de passar sem abrupta interrupção entre os quadros de imagens e, em consequência, dar a ver "um movimento real". As Exposições Universais terão importante papel na visibilidade, comercialização e "popularização" do invento dos Lumière's. Segundo Gaspar da Silva e Souza (2016, pp. 7-8), as Exposições Universais, "simbolizam o que se pode encontrar de consenso na literatura da área que trata do tema, como as "vitrines da modernidade" e "palcos do progresso" e condensariam, nos produtos expostos, o estado de avanço das nações, o desenvolvimento tecnológico e a construção do gosto (ou consumo) moderno. [...] Inserindo-se como tema e item das exposições a educação se consagra, também, como expressão do progresso tecnológico."

O quadro abaixo, apresenta uma cronologia das Exposições Internacionais. Conforme explicam as autoras que o compuseram, iniciativas locais, ainda que tenham sido uma espécie de embrião deste tipo de evento, anteriores a 1851 e posteriores a 1922, não foram computadas.

Quadro 1: Exposições Internacionais

| Ano | Cidade | País |

|---|---|---|

| 1851 | Londres | Inglaterra |

| 1855 | Paris | França |

| 1862 | Londres | Inglaterra |

| 1865 | Porto | Portugal |

| 1867 | Paris | França |

| 1873 | Viena | Áustria |

| 1876 | Filadélfia | Estados Unidos |

| 1878 | Paris | França |

| 1879 | Sidney | Austrália |

| 1880 | Melbourne | Austrália |

| 1882 | Buenos Aires | Argentina |

| 1883 | Antuérpia | Bélgica |

| 1884 | Nova Orléans | Estados Unidos |

| 1888 | Barcelona | Espanha |

| 1889 | Paris | França |

| 1893 | Chicago | Estados Unidos |

| 1897 | Bruxelas | Bélgica |

| 1900 | Paris | França |

| 1904 | Luisiana | Estados Unidos |

| 1906 | Milão | Itália |

| 1910 | Bruxelas | Bélgica |

| 1915 | S. Francisco | Estados Unidos |

| 1922 | Rio de Janeiro | Brasil |

Fonte: Organizado por Gaspar da Silva e Souza (2016) com base em Kuhlmann Júnior, 2001, p. 10, e outras fontes bibliográficas e jornais, como: O Publicador. Exposição Industrial, 22/maio/1866, ano V, n.1109, pp.3-4.

Segundo Liz Souza (2016, p. 65), nas Exposições de 1851 à 1900 são apresentados objetos qualificados retoricamente como as "maiores invenções", dentre eles o aparelho fotográfico de Louis Daguerre - Londres / 1851, o telefone de Grahan Bell - Filadélfia / 1876 e o cinematógrafo dos Irmãos Lumières e o Kinematograph de Thomas Edison - Paris, 1900.

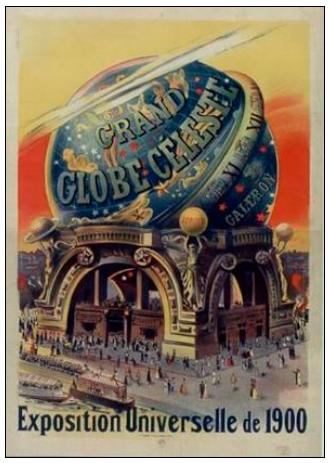

Imagens como a retratada no cartaz inserido abaixo, alusivo à Exposição Universal de Paris de 1900, fizeram circular uma representação "majestática" de ciências, artes e técnicas a ser consumida pelas Nações que ali circulavam.

Fonte: Biblioteque Numérique Gallica7 - Grand globe céleste. Exposition Universelle de 1900 / [affiche]/ [non identifié].1900.)

Figura 1 Cartaz de divulgação do Globo Celeste da Exposição Universal de 1900 - Paris.

Para Sandra Pesavento, neste cenário a ciência […] permite a comunicação de um lado a outro do universo; ela dá uma luz que parece uma emanação do sol; ela produziu no tratamento físico de corpos simples, efeitos que viriam deslocar todos os conhecimentos teóricos sobre a matéria. (Pesavento, 1997, p.90)

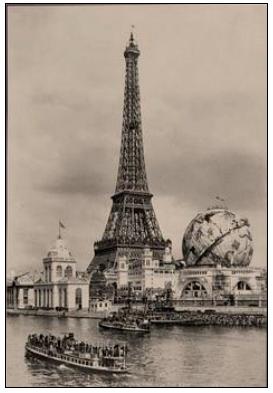

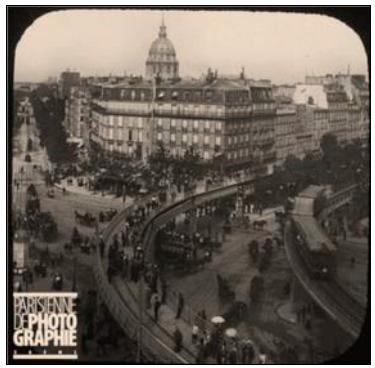

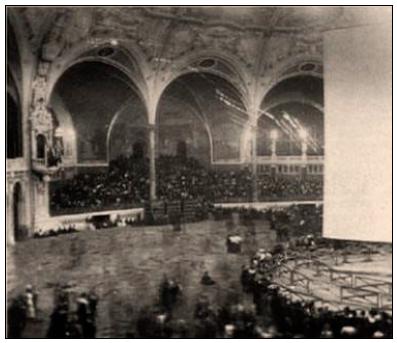

Na virada de século e num período que a literatura da área identifica como marco na expansão de um modelo de escola, a escola de massas, a Exposição Universal de 1900 assumiria certo protagonismo pelos inventos que colocará em cena e que se tornariam emblemáticos: a Torre Eifell‖ (Fig. 2) e o ―Tapete voador (Fig. 3), ou o Écran de 21m para a projeção dos filmes dos Irmãos Lumière (Fig. 4) estão entre eles.

Fonte: Tirage sur papier albuminé d'après négatif sur verre au gélatino-bromure d'argent, 27 x 20 cm BnF, Estampes et Photographie, D.L. 1900, Qb1 1900 folio, Exposition universelles, photographies de Neurdein, tome 3.

Figura 2 "La tour Eiffel" Neurdein frères8

Fonte: Parisen Images Avec Paris en Images, découvrez les collections photographiques de la Ville de Paris. Collections Roger Viollet du musée Carnavalet.

Figura 3 Des trottoirs roulants, préfiguraient, croyait-on, la ville de l'avenir9

Fonte: Exposição Universal 1900 - Geschichte der Weltausstellungen

Figura 4 Écran Projeção Irmãos Lumière10

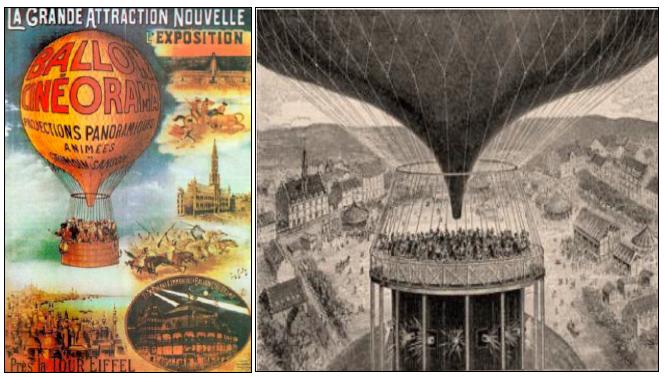

Ainda na Exposição de 1900 o cinematógrafo foi apresentado de três formas: 1) a participação por stand (visão única - kinestocópio de Edison) - (Fig. 5); 2) o cinematógrafo Lumière; 3) e por fim, de modo avançado para o período, o cinéorama (Raoul Grimoin-Sanson- multi-camêras em um balão) 55 - (Fig. 6).

Fonte: Media+Art+Innovation12

Figura 6 Poster for the Cineorama and Raoul Grimoin-Sanson: Cineorama 1900

Vale lembrar que, ainda que ganhe destaque nas Exposições, o uso do cinematógrafo já estava se disseminando em círculos europeus, norte-americanos e na América Latina.

Na França, o Doutor Eugène-Louis Doyen (1889) já fazia uso da cinematografia educativa para o ensino das práticas de cirurgia. Nos Estados Unidos, em 1905, já era possível notar a presença do cinematógrafo no ensino, a partir do Museu Escolar de Sant Louis. A estandardização do cinematógrafo no ensino norte-americano ocorreu no princípio de 1910, a partir da criação da Associação de Instrucção Visual, e posteriormente, pela Divisão da Instrucção Visual em Nova York. (Liz Souza, 2016, p. 36-37)

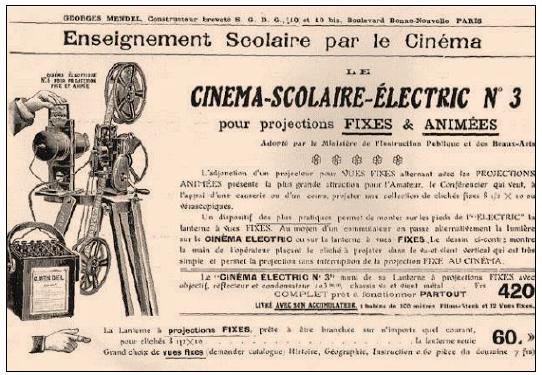

Na América Latina, foram localizadas informações sobre o uso do na Argentina e no Chile entre 1889 a 1900. No Brasil, esta presença foi identificada já em 1899, em registro da Escola Normal do Estado do Maranhão. Indústrias de ramos afins investem neste novo nicho no intuito de atender a demanda, fazendo surgir novas produções e adaptações dos aparatos, a exemplo ―Le cinema-scolaire-électric Nº 3 - Georges Mendel.

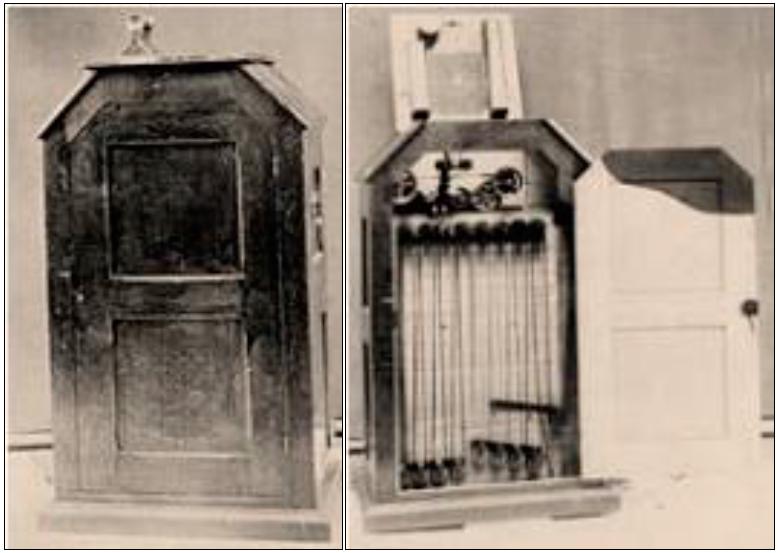

Fonte: Catalogue Le Cinéma Électric Georges Mendel 1901 - 191013

Figura 8 Cinema-scolaire-électric (Georges Mendel)

Da narrativa da modernidade, fomentada pelas Exposições Universais, às alianças entre o setor educativo e a indústria que descobre na escola um grande mercado, vai-se construindo um mapa que retrata a presença de indústrias e representantes comerciais bem como, do próprio objeto na escola, seja como elemento distintivo, seja como recurso didático que ilustraria com maior rigor e vigor conteúdos a serem tratados.

Em termos de tratativas comerciais, ainda no século XIX o governo brasileiro estimularia o ingresso de "novas tecnologias" nas escolas, como se pode ver em artigo da Lei nº 35914 de 1895, a qual orça os gastos para o ano seguinte, no item dedicado as taxas de impostos:

Fica reduzido de 60% o imposto e importação sobre o material escolar para o ensino primário, considerado como tal unicamente o material technico (carteiras escolares, quadros pretos, mappas, dous de Froebel, sciencias naturaes e sólidos geométricos, e não qualquer outro que possa ter destino diferente). - A reducção apenas vigorará durante o período orçamentario e somente para o material que for importado para estabelecimentos de ensino gratuito. (Art. 19 da Lei nº 359 de 1895).

No espaço escolar, além do registro de 1899 referente a Escola Normal do Estado do Maranhão15, a presença do cinematógrafo foi identificada nas décadas de 1910 e 1920, em algumas instituições como grupos escolares e em sessões especiais para crianças em cinemas das cidades. Em Santa Catarina foram identificadas para o ano de 1912, sessões de cinematografia no Grupo Escolar Lauro Müller, situado em Florianópolis (a capital do estado) e Grupo Escolar Conselheiro Mafra, recém inaugurado na cidade de Joinville, localizado na região norte do Estado.

Heloisa Villela (2010) informa sobre a presença dos cinematógrafos no ensino brasileiro como um dos aportes das Reformas realizadas por Benjamin Constant (1890) que desejava, segundo a autora, arrojar a Escola Normal. O melhoramento do ensino buscaria, no uso das tecnologias, formas para inovar o Pegagogium (1890) - museu de suporte às escolas normais e escolas modelos -, com objetos escolares que se destacavam como modernos, dentre estes as "colleções tecnológicas e os aparelhos escolares". Conforme estabelecido no Art. 1º do Decreto nº 607 de 1890: "O Pedagogium tem por fim: Constituir-se centro impulsor das reformas e melhoramentos do que carece a instrucção nacional [...] a exposição dos melhores methodos e do material do ensino mais aperfeiçoado".

Em termos de produção de material que necessitaria do uso do aparelho para divulgação, para o caso brasileiro os primeiros vestígios localizados na documentação consultada indicam filmagem realizada por Oswaldo Cruz tendo por tema o combate à febre amarela e a recém-descoberta doença de Chagas. Estas filmagens foram exibidas na Exposição Internacional de Higiene, em Dresden no ano de 191116 e mostram os problemas relacionados ao saneamento no país. Em 1910 Edgar Roquette Pinto organizou a filmoteca do Museu Nacional17, com material que passa a fazer parte do corpo de coleções didáticas que deveriam compor os museus escolares18. Os filmes produzidos pela filmoteca do Museu Nacional, passaram a ser denominados como lições de coisas19, assim como outros advindos de grandes indústrias cinematográficas, como Distributed by De Vry School Films Inc. ou Pathé l’enseignement, as quais, de acordo com Jonathas Serrano e Venâncio Filho (1930) denominaram como lições de coisas suas coleções de filmes destinados à educação.

De acordo com o relatório do Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio (1912-1913, p. 78), órgão ao qual o Museu estava subordinado nesse período, além de filmes adquiridos nas indústrias Pathé e De Vry, a filmoteca do Museu Nacional investe na produção de material. Como exemplo tem-se produção de Roquette Pinto, realizada 1912 como fruto de expedição da Comissão Rondon, na qual realizou filmagens com os índios. Este material passaria a compor a filmoteca do Museu Nacional.

Convencido da importância deste artefato e ciente dos altos custos, em 1916 Roquette Pinto reconhece a necessidade de ter um aparelho do "tipo escolar". Segundo consta nos escritos de Serrano e Venâncio (1930), Roquette constrói um modelo de cinematógrafo, ainda que denominado como lanterna escolar.

Dados como os até aqui apresentados indicaram a possibilidade e necessidade de localização de informações que ajudassem a compor um quadro mais orgânico e representativo da presença deste artefato na escola brasileira. Assim, optou-se pela consulta, entre outras fontes, à legislação educacional. Com base nesta documentação foi possível compor o Quadro que segue.

Quadro 2 Legislação educacional dos estados: consumo pedagógico de aparelhos de projeção

| Leis/Decretos/Resoluções | Data | Localização |

|---|---|---|

| Decreto nº 1 Designa: Regulamento da Escola Normal; | 11.04.1899 | Maranhão |

| Decreto nº 6 Designa: Regulamento da Escola Normal; | 07.03.1900 | Maranhão |

| Decreto nº 55 Designa: “Estabelece novo Regulamento para as Escolas Normal e Modelo Benedicto Leite, [...] Escolas primarias regidas por normalistas”. | 27.07.1905 | Maranhão |

| Decreto nº 3.405 Designa: Approva o programma do ensino primário do Estado. | 15.01.1912 | Minas Gerais |

| Decreto nº 4.508 Designa: Approva o programma do ensino primário do Estado. | 19.01.1916 | Minas Gerais |

| Decreto nº 4.930 Designa: Approva o programma do ensino primário do Estado | 06.02.1918 | Minas Gerais |

| Decreto nº 5.387 Designa: Reorganiza os serviços a cargo do Instituto “João Pinheiro” | 22.07.1920 | Minas Gerais |

| Decreto nº 7.970 - A Designa: Approva o Regulamento do Ensino Primario. | 15.10.1927 | Minas Gerais |

| Decreto nº 8.094 Designa: Approva os programas do ensino primário. | 22.12.1927 | Minas Gerais |

| Decreto nº 8.225 Designa: Approva os programas do ensino normal | 11.02.1928 | Minas Gerais |

| Decreto n. 10414 Designa: Aprova Regulamento do Cinema Educativo | 15.07.1932 | Minas Gerais |

| Decreto nº 10.821 Designa: Aprova programas do ensino normal. | 29.08.1933 | Minas Gerais |

| Decreto nº 11.501 Designa: Approva modificações feitas no decreto nº 10.362, de 31 de maio de 1932. Regulamento a que se refere o Decreto nº 11.501 “DO ENSINO NORMAL - Das escolas normaes”. | 31.08.1934 | Minas Gerais |

| Regulamento Provisório Cinema Educativo Designa: Afim de coordenar o trabalho do cinema educativo e estabelecer estreita relação com a Commissão[...] | 20.08.1931 | São Paulo |

| Decreto n. 5.828 Designa: "Reorganiza a diretoria geral do ensino”. | 04.02.1933 | São Paulo |

| Decreto n. 5.884 Designa: Institue o Código de Educação do Estado de São Paulo. | 21.04.1933 | São Paulo |

| Comunicado nº 24 A Diretoria Geral do Ensino Recomenda a todas as autoridades escolares que cumpram e façam cumprir as seguintes instruções que orientam o Serviço de Rádio e Cinema Educativo do Estado de São Paulo. | 08.11.1933 | São Paulo |

| Decreto n. 6.425 Designa: Reorganiza a Diretoria Geral do Ensino e da outras providencias | 09.05.1934 | São Paulo |

| Decreto n. 9.109 Designa: Converte o cargo de diretor da Secretaria da Diretoria do Ensino no de Secretario | 13.04.1938 | São Paulo |

| Decreto n 1.059 Designa: Regulamento Escola Normal | 14.02.1916 | Distrito Federal /RJ |

| Lei nº 3.231 Designa: Organiza o ensino municipal do Distrito Federal. Parte X - Das Instituições Auxiliares de Ensino | 23.01.1928 | Distrito Federal /RJ |

| Decreto n 1.059 Designa: Regulamento Escola Normal | 14.02.1916 | Distrito Federal /RJ |

| Lei nº 3.231 Designa: Organiza o ensino municipal do Distrito Federal. Parte X - Das Instituições Auxiliares de Ensino | 23.01.1928 | Distrito Federal /RJ |

| Decreto nº 2.940 Designa: Regulamenta a Lei nº 3.231 de 23.01.1928, que organizou o ensino municipal do Distrito Federal. | 22.11.1928 | Distrito Federal /RJ |

| Decreto nº 3.763 Designa: Modifica algumas disposições do Decreto nº 3.281de 1928. | 01.02.1932 | Distrito Federal /RJ |

| Decreto 4.387 Designa: Consolida a organização técnica e administrativa do aparelho de direção do sistema educacional, instituindo o Departamento de Educação do Distrito Federal, e da outras providências. | 08.09.1933 | Distrito Federal /RJ |

| Decreto nº 4688 Designa: Transforma a Divisão de Bibliotecas, Museus e Rádio-Difusão do Departamento de Educação, na Divisão de Biblioteca e Cinema Educativo. | 17.01.1934 | Distrito Federal /RJ |

| Decreto nº 17 Designa: Organiza as secretarias gerais e da outras providências. | 02.09.1935 | Distrito Federal /RJ |

| Resolução nº 326 Designa: creou o Serviço de Educação pelo Rádio e Cinema Escolar | 21.03.1934 | Espírito Santo |

| Programma de Ensino das Escolas Primárias Designa: Programa de Ensino das Escolas Primárias, 1930, GO. | 1930 | Goyaz |

| Portaria nº 1 Designa: Departamento de Educação resolve que o Programa para o ensino das Escolas Primárias Públicas e Particulares do Estado. Creou o Serviço de Educação pelo Rádio e Cinema Escolar | 13.01.1938 | Sergipe |

Fonte: Documentos da organização escolar brasileira (In.: Liz Souza, 2016, p. 42).

Como vem se tentando mostrar, no que concerne a circulação e presença nas escolas brasileiras, foram encontradas várias pistas. Vejamos algumas:

a) No Maranhão, conforme Decreto nº 1 de 1899, Regulamento da Escola Normal, Título IV - Da Escola Modelo "Art. 76 Para a ministração dos conhecimentos que melhor se fixam pela imagem visual, recorrer-se-á às projecções no que não for possível mostrar em realidade, como por exemplo os aspectos da terra, os costumes e monumentos dos povos, os phenomenos metereologicos das auroras etc."

b) Em Minas Gerais aparece associado o uso das imagens fixas e dos filmes cinematográficos ao método de Decroly das Lições da Escola Activa (Decreto nº 8.094, 1927) para o ensino na disciplina Instrução Moral;

c) Em Sergipe, pela Portaria Nº 1, o cinematógrafo aparece na prescrição do ensino de Geografia, nas observações: "Convém animar o ensino de história, tomando-o essencialmente intuitivo. Visitar lugares e monumentos (excursões) seria ideal, mas nem sempre é possível. A colaboração do cinema seria igualmente desejável" (p. 26). (Liz Souza, 2016, p. 150)

Dados como os acima apresentados levaram á elaboração de um Quadro síntese, cujo objetivo foi representar a recorrência e a presença em diferentes lugares.

Quadro 3 Consumo pedagógico: o cinematographo no ensino brasileiro

| CINEMATOGRAFIA NO ENSINO BRASILEIRO (1895 - 1935) | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Estado | Período | Regulamento | Programa de ensino | Escola normal | Ensino primário |

| Disciplina | Disciplina | ||||

| MA | 1895 | X | Conhecimento Geral/Das Aulas | ||

| 1900 | X | ||||

| 1905 | X | ||||

| MG20 | 1912 | X | Estudo da Natureza | ||

| 1916 | X | ||||

| 1918 | X | ||||

| 1920 | X | Educação cívica | |||

| Ensinamento histórico | |||||

| Geográfico | |||||

| 1927 | X | Lições de coisas | |||

| Instrução Moral | |||||

| 1927 | X | Mobiliário e Material | |||

| 1928 | X | Ciências Naturais | |||

| Geografia do Brasil | |||||

| MG | 1932 | X | Cria o serviço de cinema educativo no Estado | ||

| 1933 | X | Biologia | |||

| 1934 | X | Conferências | |||

| DF/RJ | 1916 | X | História | ||

| 1928 | X | Cinema Escolar e Rádio | Cinema Escolar e Rádio | ||

| 1928 | X | Cinema Escolar e Rádio | Cinema Escolar e Rádio | ||

| 1932 | X | Cinema Escolar e Rádio | Cinema Escolar e Rádio | ||

| 1933 | X | Filmoteca e Cinema escolar | Filmoteca e Cinema escolar | ||

| 1934 | X | Biblioteca e Cinema Educativo | Biblioteca e Cinema Educativo | ||

| GO | 1930 | X | História | ||

| SP | 1931 | Regulamento provisório do Cinema Educativo no Estado | |||

| 1933 | X | Serviço de Rádio e Cinema | Serviço de Rádio e Cinema | ||

| 193321 | X | Serviço de Rádio e Cinema Educativo | Serviço de Rádio e Cinema Educativo | ||

| 1934 | X | Cinema Educativo | Cinema Educativo | ||

| 1938 | X | Cinema Educativo | Cinema Educativo | ||

| ES | 1934 | Cria o Serviço de Educação pelo Rádio e Cinema Escolar | |||

| SE | 1938 | X | Geografia | ||

Fonte: Documentos da organização do ensino no Brasil (In. Liz Souza, 2016, p. 146).

Ainda que a Escola Normal do Maranhão tenha sido a primeira entre as localizadas com registro deste artefato entre os recursos que deveria dispor, em termos de aquisição a primeira informação encontrada faz referência a Escola Normal Modelo de Belo Horizonte, em Minas Gerais que teria comprado um cinematógrafo em 1920.

Também foram localizadas informações sobre o uso (não a aquisição) do cinematógrafo e registro fotográfico do aparelho no acervo da Escola Normal Caetano de Campos. Segundo documentos analisados, tratar-se-ia de artefato utilizado em experiências realizadas no Laboratório Experimental de Psicologia22 e Pedagogia, em funcionamento entre 1910 a 1930, que contava com o Gabinete de Psicologia, registrando-se a participação de Ugo Pizzoli23, e, posteriormente, de de Henri Pierón24.

O estímulo governamental, a expansão industrial e as demandas das escolas abriram espaços no Brasil para a fixação de grandes indústrias de cinematografia como a Pathé Frères, representada por Companhia Cinematographica, dirigida por Serrador cuja presença se espraia pelo território como se pode ver na Figura abaixo, reprodução de página do Jornal de Recife, edição de 11 de junho de 1914. Trata-se de empresa brasileira que representava a Pathé Frères - Companhia Cinematographica Brazileira, fundada por Francisco Serrador em 1911. Anúncios da época destacam que a Pathé Frères era capaz de "condensar em alguns quadros os episódios de um trecho histórico e em seus mínimos detalhes acompanham-se o desenrolar dos factos no próprio ambiente da época [...]"25. Além da Pathé Frères outros estabelecimentos estrangeiros se fizeram presentes no Brasil no primeiro terço do século XX. As informações localizadas foram sistematizadas no Quadro que segue.

Quadro 4 Sociedades Anônimas de Cinematographia no Brasil

| Estabelecimentos Estrangeiros de Cinematographia no Brasil - 1910 a 1930 | ||

|---|---|---|

| Data | Sociedade/Firma/Empresa | Fonte |

| 26/09/1920 | Sociedade Anonyma Fox Film do Brasil | D.O.U 26.09.1920 seção 1 p.41-44 |

| 21/12/1923 | Societé Franco-Brésilienne du Pathe-Baby | D.O.U 21.12.1923 seção 1 p. 151 Decreto nº 16.218, de 28 de Novembro de 1923 |

| 30/10/1920 | Sociedade Anonyma Kodak Brazileira Ltda | D.O.U 30.10.1920 seção 1 p. 44 Decreto nº 14.399, de 11.10.1920; |

| 09/11/1923 | Sociedade Anonyma Casa Lohner Siemens-ReinigerooWerke A. G. - Berlim | D.O.U 09.11.1923 seção 1 p. 77 |

| 23/09/1924 | Sociedade Anonyma Brasileira Estabelecimentos Mestre e Blatgé - MESBLA | D.O.U 23.08.1924 seção 1 p. 73 - 78 |

Fonte: Dados dos Diários Oficial da União (Organizado por Luani Liz Souza, 2016, p. 143)

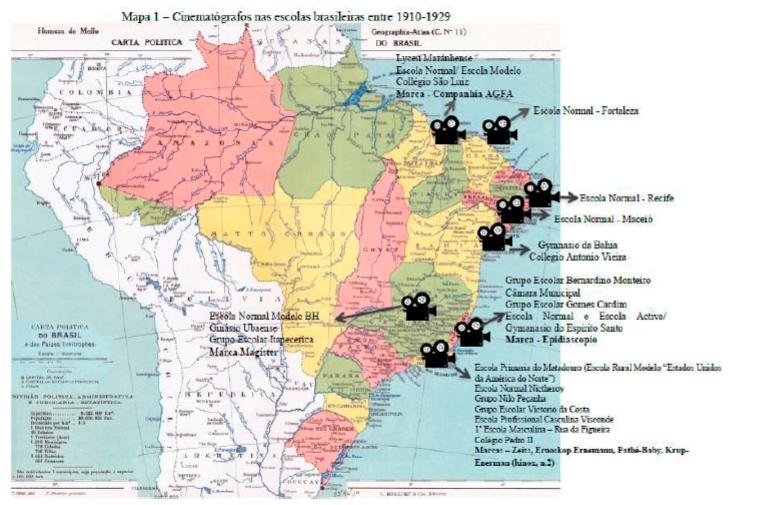

Estes indicativos ajudaram na localização de vestígios da presença de cinematógrafos nas escolas. Neste percurso, entre outros dados, identificou-se realizações de Jonathas Serrano26 no Colégio Pedro II, quanto ao uso das projeções, entre 1913 a 1925, e o trabalho com fitas pedagógicas de Venerando da Graça e Fábio Luz27 em 1916, ambos integrantes do serviço de inspeção escolar o Distrito Federal/Rio de Janeiro. Estes são dados que indiciam a circulação do cinematógrafo em algumas escolas. Em busca de informações sobre esta presença, partiu-se para a consulta a jornais digitalizados pela Hemeroteca da Biblioteca Nacional, os quais deram origem ao "mapa" que segue.

Algumas Considerações

A abordagem que se traz aqui acompanha a reflexão de Ana Waleska P. C. Mendonça (2013), que advoga o estudo da circulação de modelos e objetos nas diferentes fronteiras, sem correlacionar a uma perspectiva dominante. Esta forma de análise possibilita pensar a materialidade de modo não subordinado a correlação direta de influência, transplante cultural ou hibridismo. Assim, o objeto escolar ou cultural pode se fazer presente em diferentes momentos e em escolas operadas por modos distintos do ponto de vista dos encaminhamentos pedagógicos, administrativos e das temporalidades.

Também nos serve de guia a compreensão da escola como organização da sociedade industrial que ocorre dentro de um sistema-mundo e, conforme argumentou John Meyer (2000) no livro A Difusão Mundial da Escola, as instituições escolares e as práticas de escolarização revelam que a educação é uma "formalidade mundialmente estandardizada", se ancora em práticas globais de intervenções e possui normas para dispositivos "mundialmente" comuns.

Com os dados identificados foi possível mapear diferentes indústrias de cinematografia, com ênfase naquelas que atuaram no Brasil. Do fio pinçado das Exposições Universais chegou-se a outras como as Exposições de Cinematographia Educativa, realizadas no Distrito Federal (então Rio de Janeiro) e em São Paulo entre 1929 e 1931, que ofereceram elementos fundamentais para a compreensão da circulação do cinematógrafo no país.

Ainda que a presença deste artefato não represente número significativo em relação ao universo de escolas brasileiras, há dados suficientes que indicam sua existência em várias partes do território como se pode ver no Gráfico que segue. Este quadro quantifica dados relativos aos anos finais de 1930, um já "produto" de trabalhos do Instituto Nacional de Cinema Educativo e da ação "entusiasmada" de Roquette Pinto.

Vale lembrar que, a despeito do empenho da indústria e da propaganda agressiva a favor do uso do cinematógrafo nas escolas, também ocorreram resistências por parte de setores receosos quanto aos conteúdos que os filmes colocariam em circulação e sobre o qual os docentes poderiam "perder o controle". Jonathas Serrano e Francisco Venâncio Filho (1930), por exemplo, registraram que no ―III Congrés International D’Education Familiale - Après L’Age D’École, a Professora Marie Bertinot, Presidente do Jardim de Infância da União Familiar de Paris, apresentou seu ponto de vista referente ao cinema escolar no qual evidencia que as películas eram provocativas e inconvenientes.

De objeto do desejo e ícone de modernidade o cinematógrafo entra na zona de descarte, forma tão engenhosa da indústria do consumo, e passa a frequentar lotes de modernidades abandonadas tão bem descritas por Martin Lawn e Escolano Benito numa série de estudos que abordam aspectos da cultura material escolar. Curiosamente, para o caso brasileiro observou-se que a sobrevivência deste aparelho se deu mais em outros espaços que nos acervos das escolas. Em sua pesquisa Luani de Liz Souza apresenta um conjunto de dados importantes sobre a presença dos vestígios deste artefato em acervos outros. Conforme informa, encontra-se no "Museu de Arte Moderna - MAM Rio de Janeiro, parte do acervo fílmico produzido pelo Instituto Nacional do Cinema Educativo. O Centro Técnico Audiovisual - Rio de Janeiro, dispõe do livro Tombo do Instituto Nacional do Cinema Educativo e parte do acervo fílmico.

Outra instituição que possui registros e documentos sobre o cinema educativo é a Cinemateca - São Paulo e, na forma digital, existe o Banco de Conteúdos Culturais, resultado de uma iniciativa do Ministério da Cultura em conjunto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, realizada pela Cinemateca Brasileira em parceria com o Centro Técnico Audiovisual. Esse convênio interministerial possibilitou o uso inédito, por instituições vinculadas à Cultura, da infra-estrutura da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa28. Na Fundação Nacional das Artes - Funarte/Rio de Janeiro, instituição que possui no acervo a listagem completa dos filmes produzidos pelo Instituto Nacional de Cinema Educativo e alguns Guias para professores, destinados a desenvolver conceitos de arte e o uso do cinema, sendo estes livros produzidos pelo Instituto Nacional de Cinema Educativo. Na Fundação Getúlio Vargas - FGV foi possível localizar um vasto número de documentos sobre o cinema educativo no Brasil. Os documentos encontram-se vinculados a diferentes arquivos relacionados aos intelectuais da educação e políticos do período em análise nesse estudo." (Liz Souza, 2016, notas 19 a 22, p. 39).

Por fim, compreende-se que a narrativa da escola e de parte de seus conteúdos estaria balizada por interesses que se articulam entre o Estado (ou estados), a indústria e seus aliados e porta-vozes que irão defender a necessidade de "industriar o professor".

texto em

texto em