Introdução

A institucionalização da gestão democrática (GD) como um dos princípios ordenadores da educação brasileira na Constituição Federal de 1988 - CF/88 (Brasil, 1988) resulta de contexto bastante particular do processo de (re)democratização1 do País nos anos 1980, em meio às lutas travadas por movimentos sociais, sindicais e estudantis e por associações acadêmicas pelo estabelecimento de mecanismos de democratização e pela ampliação de direitos e de políticas públicas sociais. Nesse contexto, é importante lembrar que a constituição de políticas públicas sociais em nosso País foi sempre resultado de muitas pressões sociais e, invariavelmente, marcada por uma cidadania outorgada (Santos, 1987) ou negativa (Carvalho, 2011), ao mesmo tempo que movimentos opositores aos regimes autocráticos eram ocultados e silenciados.

Assim, a proposição de construção de uma sociedade democrática, com base numa escola pública, gratuita, laica e diversa, não conseguiu contribuir, a contento, para transformar a velha ordem oligárquica e segregacionista, em que pesem os avanços da ampliação do acesso à educação, fruto de muita luta.

Nesse contexto, e diante da quase universalização do acesso ao ensino fundamental, mas ainda não à educação básica em sua inteireza, as disputas em torno da escolarização se deslocam para o currículo e para as formas de organização e de gestão da escola, que resultam em certa incompatibilidade entre os fundamentos da democracia e da gestão, na qual está pautada, e sua efetiva expressão escolar por meio do respeito ao princípio da gestão democrática do ensino público, instituído pela CF/88.

Isso ocorre, em primeiro lugar, pela própria contradição e dubiedade que o conceito de democracia carrega em um sistema de produção capitalista2; em segundo, pela origem técnico-científica do conceito de gestão3 e de formas e objetivos que foram construídos na sociedade brasileira pelo modo de conceber e planejar a vida social; em terceiro, pela particularidade como esses conceitos são incorporados no País e tensionados sempre no sentido de manutenção da ordem social, contenção da participação popular e concentração do poder econômico e político.

Em certa medida, esses condicionantes permitem a compreensão das resistências, nas diferentes instâncias dos sistemas educativos, à incorporação desse princípio constitucional à gestão da educação pública. Mas também chamam a atenção para a necessidade de reivindicações permanentes para que práticas e instituições democráticas sejam construídas, ampliadas e protegidas, principalmente tendo em vista os limites que lhes são impostos pelos condicionantes mais amplos do sistema capitalista e pelas particularidades da história de nosso País.

Desse modo, é objetivo deste artigo compreender a gestão educacional paulista e suas configurações em relação a espaços e formas de participação das comunidades escolares no período de 1995 a 2018.

A metodologia consistiu em análise documental (Cellard, 2008) dos seguintes programas e projetos da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP)4: Escola de Cara Nova, de 1995; Escola da Família, de 2003; São Paulo Faz Escola, de 2008; Programa Qualidade do Ensino, de 2009; Educação - Compromisso de São Paulo, de 2011; e Gestão Democrática - A Escola é Sua, de 2016.

O texto está organizado em duas seções, além desta introdução e das considerações finais. Na primeira, discorremos sobre alguns entendimentos e referenciais teóricos que orientaram nossas análises, especialmente no que se refere aos paradigmas da Nova Gestão Pública (NGP). Na segunda, apresentamos uma análise dos pressupostos que nortearam a política de gestão a partir do cotejo entre as formas adotadas pelo governo paulista e a GD na educação pública. Nas considerações finais, são destacados elementos que caracterizam a gestão nas políticas educacionais em tensão com aqueles que caracterizam as formas democráticas de gestão de educação.

Democracia, participação e gestão educacional

Na luta pela democratização dos espaços de tomada de decisão nos anos 1980, defendia-se desde a eleição direta para presidente da República até a eleição para diretor de escola. Tais reivindicações se contrapunham à verticalização, à hierarquização e à centralização das decisões, tanto nos sistemas de ensino como na escola. Essa perspectiva de participação era, em certa medida, inspirada na constituição de comissões e conselhos de saúde de caráter popular, setor social mais bem organizado na época.

A ideia de participação defendida naquele momento, sem negar a existência dos seus diferentes tipos, formas e níveis, referia-se principalmente às instâncias de deliberação. Tratava-se de ampliá-la e qualificá-la nas tomadas de decisões, tanto por meio da democracia representativa quanto da democracia direta, tendo grande relevância o conteúdo a ser decidido. Vislumbrava-se a participação ativa dos cidadãos e refutava-se aquela dirigida, tutelada e controlada por quem detém o poder de decisão, a pseudoparticipação (Benevides, 1994; Bobbio, 2000; Díaz Bordenave, 1983; Lima, 2008, 2018; Pateman, 1992).

Na educação, reivindicações de criação desses espaços políticos pleiteavam ir além daqueles já formalmente instituídos, como Associações de Pais e Mestres (APM), que tinham histórico de caráter arrecadatório ante as famílias, para suprir necessidades das escolas na falta de recursos que eram de responsabilidade do Estado. Por isso, o Conselho de Escola (CE) deliberativo, no contexto do processo de (re)democratização do País, apresenta-se com características distintas (como espaço político, coletivo e democrático) de tomada de decisão, visando a ampliar e qualificar a participação das comunidades escolares nas discussões sobre o projeto educativo e a gestão da escola.

Em consonância com a CF/88, a Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB estabeleceu que a gestão da escola pública deve ser realizada com base em princípios democráticos de participação e que os sistemas públicos de ensino garantam a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a das comunidades escolar e local nos CEs ou equivalentes (Brasil, 1996).

Compreende-se, no marco dessa discussão, que a democracia é elemento fundamental na realização do processo educativo e da gestão escolar, pois a gestão democrática constitui um processo de natureza política que se sustenta em métodos democráticos (Souza, 2009). Nessa perspectiva, a gestão da educação, no que se refere à construção da agenda, à formulação e à implementação das políticas educacionais, também deve pautar-se em processos democráticos.

Contudo, diante de uma tradição cultural autoritária, e talvez sem a necessária formação política que uma participação qualificada em debates e decisões públicas exige, nem sempre as instâncias de participação criadas e institucionalizadas após a CF/88 se materializaram e foram consolidadas como espaços de atuação política de setores organizados da sociedade civil em torno das pautas de políticas públicas e sociais, num exercício de cidadania ativa e de fortalecimento da democracia (Benevides, 1994).

Antes que a ideia de GD fosse efetivamente incorporada à organização e ao funcionamento das escolas públicas e secretarias de educação, no fluxo de democratização do País nos anos 1980, a conjuntura sofreu modificações, na década de 1990, que não favoreceram a efetivação de processos participativos na gestão dos sistemas de ensino e das escolas.

A orientação neoliberal ganhou corpo nas ações do Estado brasileiro com a reforma gerencial da administração pública e a desmobilização da participação política de movimentos sindicais e sociais, com base no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, que teve como eixos: privatização, terceirização e “publicização” (Pereira, 1998).

Na contramão da “Constituição Cidadã” de 1988, o ideário neoliberal demandou mudanças na legislação vigente, a partir da Emenda Constitucional nº 19/985. Tais mudanças têm caminhado simultaneamente com a prevalência de uma hegemonia neoliberal que orienta as esferas pública e privada da sociedade. Nesse contexto, o cidadão vira consumidor, as liberdades individuais são colocadas em contraposição à coletividade, a meritocracia desconsidera as desigualdades sociais e, combinada com o individualismo, incentiva as disputas em detrimento da cooperação (Laval, 2004).

Na educação pública foi introduzida a gestão para resultados, com forte centralização das decisões no governo e em quem ele elege como parceiros privilegiados. Ainda como parte das concepções que orientam a NGP, houve intensificação de controle do trabalho dos profissionais da educação; responsabilização das escolas por resultados estabelecidos fora do espaço de governança daqueles que trabalham nas instituições escolares e órgãos intermediários das secretarias de educação; gestão focada na figura da direção escolar, em detrimento de uma gestão democrática e colaborativa; e autonomia ressignificada como estabelecimento de formas eficazes e eficientes para implantar as políticas e as orientações oriundas das secretarias de educação (Verger; Normand, 2015).

Medidas dessa natureza, que vêm orientando a gestão dos sistemas públicos de ensino, desconsideram tanto a especificidade da gestão da escola, tendo em vista a finalidade da educação escolar, quanto a do trabalho pedagógico, imprimindo uma dinâmica de pouco espaço para participação política, reflexões e decisões coletivas, que são fundamentais à GD.

Ancorado no preceito neoliberal de que a gestão privada é mais eficiente que a pública, o gerencialismo tem pautado redes de ensino e escolas, numa clara ruptura com o entendimento da especificidade da gestão da educação fundamentada em processos democráticos, nas diversas instâncias que conformam essas redes, nos termos discutidos na literatura brasileira desde os anos de 1950 (Paro, 2012; Teixeira, 1961).

Estudos sobre adoção da NGP em diferentes países têm contribuído para mostrar que existe um processo de incorporação desses novos princípios e diretrizes nas reformas. Assim, à ideia central que a orientava no final dos anos de 1970, de que o setor público deveria adotar o modelo de gestão do setor privado, tido pretensamente como mais eficiente, acrescentam-se preocupação com “qualidade dos serviços prestados; empoderamento do cidadão no processo de escolha de serviços via competição entre os órgãos; accountability e transparência” (Cavalcante, 2017, p. 16).

Também no que se refere à adoção da NGP nas reformas educativas, Verger e Normand (2015) indicam que não se trata de um programa coerente e uniforme, o que dificulta chegar a conclusões gerais, pois as configurações que essas reformas adquirem na prática trazem implicações distintas em relação à mercantilização dos serviços educacionais, à equidade, à (des)profissionalização docente e à democracia escolar.

Embora na literatura já esteja sendo discutida a era pós-Nova Gestão Pública (pós-NGP), quanto ao Brasil e, em especial, aos princípios e diretrizes da NGP para a gestão da educação, é importante considerar o fato de que a NGP chegou ao País pelo menos 10 anos após as primeiras reformas em países como a Inglaterra, o que requer um olhar atento sobre quais dos seus aspectos têm sido privilegiados na gestão da educação pública brasileira. Aqui, flexibilização das relações trabalhistas na administração pública, com novas regras para os servidores, parcerias público-privadas, gestão para resultados, avaliação e pagamento por desempenho, princípios e diretrizes fundamentais da primeira geração da NGP (Cavalcante, 2017), parecem continuar orientando políticas públicas para educação.

No que concerne a este estudo, buscamos caracterizar a gestão na rede paulista de ensino com base na análise documental dos principais programas e projetos implantados entre 1995 e 2018, com foco em espaços e formas de participação da comunidade escolar e da sociedade civil na formulação e implantação das políticas educacionais. Com isso, intentamos compreender em que medida princípios democráticos de gestão da educação pública estão presentes na política educacional paulista.

Por considerar que é tarefa da escola promover um modelo educativo apto a desenvolver e ampliar capacidades humanas, numa perspectiva de formação integral (Meta, 2017), atribuímos importância à participação ativa de estudantes, seus responsáveis, associações comunitárias e equipe de profissionais da educação em debates e tomada de decisões que envolvem os processos de estabelecimento das políticas educacionais, contrariando tendências atuais de participação de setores da sociedade civil vinculados ao capital (Cássio et al., 2020).

Gestão na política educacional paulista - 1995-2018

Para analisar a política educacional paulista, na perspectiva da gestão, recorremos ao levantamento e à análise documental (Cellard, 2008)6 e sistematizamos, para cada período de governo, o eixo de orientação política (explicitado ou associado às ações dos referidos programas), a agenda (expressa nos principais programas e projetos) e as características de gestão (conforme análise própria), demonstrados no Quadro 1. Para tal, partimos da leitura dos programas e projetos; da identificação dos aspectos centrais de orientação da política, que denominamos, no referido quadro, de eixo orientador; da agenda, expressa no título dos programas e projetos; e de uma inferência do que caracteriza a gestão, considerando os objetivos e principais aspectos das referidas políticas.

Fonte: Elaboração própria, com base na análise documental dos principais programas e projetos implantados (São Paulo, 1995a, 1995b, 1995c, 1996, 1999a, 2000, 2004, 2005, 2008a, 2008b, 2008c, 2011a, 2011b, 2013, 2016, 2017).

*Método de planejamento estratégico utilizado pelo setor privado, que prevê as seguintes etapas: identificar os desafios, planejar formas de superá-los e implantar as soluções elaboradas. Na educação paulista, os problemas ou desafios a serem identificados devem ser de governabilidade da escola

Quadro 1 Política educacional paulista - 1995-2018

Tendo como referência o princípio da GD inscrito na CF/88, para análise da política educacional, verificamos, em estudo realizado por Souza e Pires (2018), que a gestão democrática está presente na maioria das Constituições Estaduais. Em relação ao estado de São Paulo, não há menção ao tema em sua Constituição, sendo tratado de forma tangencial na Lei nº 14.689/2012, que instituiu o Programa Aprimoramento da Gestão Participativa, destinado às APM das escolas estaduais (São Paulo, 2012).

Essa ausência do princípio constitucional da GD na legislação da rede estadual paulista é sintomática de seu tratamento não prioritário nas políticas educacionais e na gestão do sistema e das escolas. Contudo, cabe lembrar que o CE com caráter deliberativo e composição paritária dos membros da unidade escolar e da comunidade, estudantes e seus responsáveis, foi instituído na rede estadual paulista antes mesmo da CF/88, conforme Lei Complementar nº 444/85, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Paulista (São Paulo, 1985). Também é importante sublinhar que São Paulo é o único estado em que o provimento ao cargo de diretor de escola ocorre por meio de concurso público de provas e títulos; portanto, essa rede de ensino não vivenciou experiências de eleições para diretor escolar pós CF/88 e LDB/96, como ocorreu em muitos estados e municípios.

A despeito da existência do CE de caráter deliberativo, na política educacional paulista (1995-2018), materializada em programas e projetos, evidencia-se uma gestão distanciada da perspectiva democrática, na qual o diretor escolar deveria ter importante papel na coordenação da participação da comunidade escolar nas discussões e decisões; em vez disso, a ele foi atribuída a responsabilidade de implementar as políticas educacionais na escola e garantir a produção dos resultados esperados pela SEE-SP por meio de práticas gerencialistas.

Um exemplo interessante do papel dos gestores escolares no modelo gerencialista é a atribuição ao professor coordenador, na gestão 2007-2010, de garantir que os professores implementem a Proposta Curricular do Estado de São Paulo. Em vez de ser um articulador das discussões pedagógicas e curriculares, ele se constitui numa espécie de verificador do uso dos Cadernos do Professor e do Estudante7 e da aplicação das Avaliações de Aprendizagem em Processo8, denotando uma gestão da escola cada vez mais centrada “na figura do ‘bom’ administrador e distante das instâncias decisórias democráticas” (Arelaro; Jacomini; Carneiro, 2016, p. 1156).

É notável como a SEE-SP apresenta a função do professor coordenador na Resolução SE nº 88/2007 (São Paulo, 2007, p. 23):

A Secretaria da Educação, considerando que a coordenação pedagógica se constitui em um dos pilares estruturais da atual política de melhoria da qualidade de ensino e que os Professores Coordenadores atuam como gestores implementadores dessa política com objetivos de: - ampliar o domínio dos conhecimentos e saberes dos alunos, elevando o nível de desempenho escolar evidenciado pelos instrumentos de avaliação externa e interna; - intervir na prática docente, incentivando os docentes a diversificarem as oportunidades de aprendizagem, visando à superação das dificuldades detectadas junto aos alunos; - promover o aperfeiçoamento e o desenvolvimento profissional dos professores designados, com vistas à eficácia e melhoria de seu trabalho.

A GD só passou a fazer parte das “prioridades” publicizadas da SEE-SP em 2016, com o Projeto Gestão Democrática da Educação: A Escola é Sua (São Paulo, 2016), após as ocupações das unidades de ensino, contra a proposta de reorganização escolar no final de 2015, terem denunciado as relações autoritárias do governo com as escolas e, também, internamente a elas (Campos; Medeiros; Ribeiro, 2016), a despeito do magistério, organizado em seus sindicatos, historicamente defender a gestão democrática da escola. A auto-organização dos estudantes pressionou o governo a abrir um processo de discussão com as instituições de ensino, tendo em vista “aperfeiçoar” espaços de tomada de decisão como o CE, a APM e, com destaque, o Grêmio Estudantil (GE).

No caso do GE, os diretores escolares foram orientados a incentivar sua criação, o que em muitos casos foi realizado sob a tutela da equipe gestora e de professores. Muito embora a SEE-SP tenha anunciado a intenção de democratizar as relações nas escolas e conduzir políticas públicas com mais diálogo e transparência, não se verificou uma participação expressiva de estudantes: apenas 9% do total de alunos matriculados naquele ano participaram do processo, enquanto 55% dos gestores, 33% dos funcionários de escola e 29% dos professores participaram das atividades coordenadas pela SEE-SP (Jacomini et al, 2019).

Observa-se, no período, um modus operandi de esvaziamento do sentido da GD como aspecto relevante, tanto em termos da gestão do sistema quanto da escola. À exceção de 2016, não houve um projeto direcionado à implementação da GD nas escolas; ao contrário, a SEE-SP priorizou, ao longo dos anos, uma relação vertical na formulação da agenda das políticas educacionais, com pouca ou nenhuma participação da comunidade escolar e local. Estratégia alinhada às características da NGP, especialmente quanto à hierarquização das relações, expressa de forma mais contundente nas escolas que participam do Programa Escola Integral; à padronização curricular, que limita a autonomia pedagógica dos professores; à utilização de recursos de gestão advindos da gestão corporativa, a exemplo do Método de Melhoria de Resultados (MMR); ao direcionamento e controle do trabalho do professor por meio da Avaliação de Aprendizagem em Processo (AAP).

Por outro lado, é possível observar que há aproximação de alguns elementos daquilo que a literatura vem denominando de pós-NGP, especialmente no que se refere ao papel do Estado na coordenação da política educacional por meio da SEE-SP. Contudo, é importante sublinhar que a Secretaria de Educação tem privilegiado o diálogo com um conjunto de instituições vinculadas ao capital, por meio do Comitê de Políticas Educacionais, incorporado ao organograma da SEE-SP na reforma de sua estrutura em 2013, cuja função é colaborar na formulação das políticas educacionais (São Paulo, 2013).

Conforme mostrou a análise do Processo Administrativo SEE nº 899.787/2018, que trata da parceria da SEE-SP com a Associação Parceiros da Educação (APE), realizada por Cássio et al. (2020, p. 14):

Além de estimular a porosidade entre as políticas educacionais da SEE-SP, a parceria público-privada com a APE viabilizou a participação de um grande número de organizações privadas na gestão da educação paulista, diluindo o papel do Estado na gestão direta das políticas e fomentando a governança em rede.

Constata-se, também, certo alinhamento da política educacional na rede estadual paulista com as recomendações internacionais de instituições multilaterais, especialmente no que se refere a resultados, prestação de contas e responsabilização (accountability) (Afonso, 2013; Akkari, 2011).

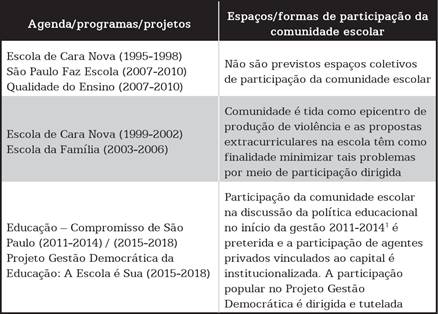

Nesse cenário, notam-se diferentes perspectivas e configurações de participação da comunidade escolar na agenda da política educacional, expressa nos programas e projetos, conforme apresentadas de modo sintético no Quadro 2.

Fonte: Elaboração própria.

1 Uma descrição desse processo consta do livro “Políticas públicas e educação: diálogo & compromisso”, de Voorwald e Palma Filho (2013)

Quadro 2 Espaços e formas de participação da comunidade escolar na política educacional paulista - 1995-2018

Para organização do Quadro 2, buscamos apreender dos programas e projetos a concepção, os espaços e as formas de participação diretamente enunciados ou implícitos na política educacional. Observa-se que eles valorizam a escola na sua denominação; no entanto, a forma de participação evidenciada em cada programa indica a elaboração da política educacional produzida para a escola, de cima para baixo, não com a escola, colocando-a como mera expectadora e executora de propostas.

Destacam-se, nesse amplo período de análise, dois momentos em que a SEE-SP fez movimentos de diálogo com a comunidade escolar: o primeiro em 2011, por meio de um conjunto de reuniões com participação do secretário de Educação, professor Herman Voorwald, e do secretário adjunto, professor João Cardoso Palma Filho, cujo objetivo era ouvir a comunidade para formular a política educacional, conforme descrito no livro Políticas públicas e educação: diálogo & compromisso, de Voorwald e Palma Filho (2013, p. 19): “E as coisas assim caminharam durante todo o ano de 2011. Dos encontros, centenas de propostas foram apresentadas, discutidas, avaliadas e sistematizadas por nossa assessoria, sempre presente”. Todavia, nas palavras do próprio secretário, o Programa Educação - Compromisso de São Paulo foi “resultado do esforço integrado entre governo, sociedade civil e associações/ONGs, parceiras na busca por qualidade na educação básica” (Voorwald, 2017, p. 49).

O segundo momento em que a SEE-SP impulsionou a participação da comunidade escolar foi com o Projeto Gestão Democrática da Educação: A Escola é Sua, no período de 2015 a 2018; mas, como indicado anteriormente, a participação foi bastante restrita, especialmente entre os estudantes, que eram o público-alvo do projeto, conforme intenção manifesta.

Em consonância com a perspectiva de que a escola deve resolver os problemas educacionais, independentemente de suas causas multivariadas, as formas de participação, seja no Programa Escola da Família ou no Projeto Gestão Democrática9 da Educação: A Escola é Sua, dizem respeito mais à responsabilização das escolas e das famílias e menos às suas participações ativas como construtoras de projetos educacionais e parceiras na formulação da agenda e elaboração das políticas educacionais.

No caso do Programa Gestão Democrática, é emblemática da gestão pelo controle a proposta de criação ou reorganização do Grêmio Estudantil sob a tutela da gestão escolar, não se configurando uma forma de participação ativa e auto-organização dos estudantes, retratando uma democracia ao avesso, ao invés de formar para a participação política e a responsabilidade na tomada de decisão para o interesse social, favorecendo uma pseudoparticipação com certa conformação dos estudantes diante das relações verticalizadas no estabelecimento das políticas educacionais e na gestão da educação.

Outro exemplo do que podemos chamar de pseudoparticipação ocorre no processo de execução do MMR, no âmbito do programa Educação - Compromisso de São Paulo. Para encaminhamentos e soluções de problemas levantados, a escola deve seguir um ritual que, não por acaso, apresenta como resultado situações indesejáveis, como se fossem originadas exclusivamente na própria escola, por ela devendo ser resolvidas. Não há espaço para debate com participação política ativa da comunidade escolar, nem atribuição de problemas ao sistema.

Os espaços e as formas de participação propostos nos programas e projetos normalmente têm caráter mais informativo, de execução de tarefas e de decisões tomadas em instâncias superiores, evidenciando uma concepção de participação para a implementação dos programas e projetos que não se consubstancia numa participação ativa da comunidade escolar em espaços de formulação e decisões em relação às políticas educacionais no âmbito da SEE-SP e das próprias escolas, visto que as propostas chegam para serem realizadas, mas não debatidas, tampouco deliberadas pela escola.

A primazia de uma gestão pautada por pressupostos, métodos e técnicas de gestão empresarial tem levado a um afastamento cada vez maior de princípios democráticos e de participação e transformado a “gestão escolar num ato deseducativo”, em detrimento de seu caráter pedagógico, conforme alerta Lima (2018, p. 23), uma vez que “a democracia encerra uma dimensão claramente educativa e, pelo menos em sentido metafórico, também uma didática própria, baseada no exercício continuado da participação ativa, do diálogo e do debate entre posições distintas ou em conflito” (Lima, 2018, p. 26).

Na hierarquia da SEE-SP, dirigentes regionais de ensino, cuja escolha e nomeação são prerrogativas do secretário de Educação, seguidos pelos supervisores e diretores escolares (ocupantes de cargos da carreira do magistério por concurso público, mas com número significativo de docentes designados para ocupar a função por tempo determinado)10, foram sistematicamente orientados e formados na perspectiva do gerencialismo e, em certa medida, do empreendedorismo11, para garantirem a implementação das políticas educacionais nas escolas.

Desde 1995 há uma ressignificação da ideia de participação e de autonomia escolar, com a transferência, para as escolas, de atividades relacionadas à manutenção da infraestrutura. Como os recursos enviados pelo governo para essa finalidade nem sempre são suficientes, as equipes gestoras são incentivadas a firmarem parcerias entre empresas, comércio local e escola, tendo em vista a arrecadação de recursos financeiros, perpetuando, assim, a APM com característica arrecadadora de recursos para as escolas (Adrião, 2006) e impondo limites à perspectiva de participação da comunidade escolar, na constituição e atuação do CE como espaço político de debate e de tomada de decisão sobre o processo educativo.

Respaldada em pressupostos gerencialistas, a proposta de GD da última gestão analisada não se constituiu num verdadeiro propósito de democratizar a gestão das escolas e do sistema de ensino por meio da participação ativa das comunidades escolares, mas, antes, numa resposta paliativa à crise que se abriu com as ações estudantis no final de 2015. Em contrapartida à dinâmica que nega a participação democrática que perpassa o período estudado, de modo geral, observou-se, nas escolas ocupadas em 2015, uma organização horizontal, com espaços de discussão e decisão coletivas, em oposição à participação dirigida e controlada na política educacional paulista. A iniciativa estudantil mostrou à sociedade e ao governo que alunos são capazes de fazer da escola um lugar de criação, aprendizagem e formação.

Ademais, essa experiência de exercício democrático e cidadania vivenciada por jovens estudantes, em alguns casos com presença de familiares, confirma, uma vez mais, que, na educação escolar, educadores, educandos e seus responsáveis têm papel igualmente importante, não raro propiciando a salutar confusão: quem é quem nesse processo educacional?

Pode-se dizer que a política educacional do governo paulista no período analisado, respaldada em pressupostos do mercado e do mundo corporativo, esteve em consonância com uma tendência internacional, que data do início dos anos 1990 (Akkari, 2011).

O controle utilizado como meio e a ênfase nos resultados de desempenho dos estudantes em aferições externas perpetuam o fortalecimento de relações verticalizadas. Desde a CF/88 e a LDB/96, a GD tem sido ressignificada, sem alterar significativamente a prática de gestão das instituições públicas de ensino, que continua “[...] pautada na hierarquia e na tomada de decisões por alguns poucos que, em função dos cargos que ocupam, tomam para si o poder de decidir, mandar e comandar [...]” (Camargo; Jacomini; Gomes, 2016, p. 382).

No marco da política de gestão para resultados, aprofunda-se um modelo de gestão padronizado e supostamente técnico, associado a uma participação dirigida, controlada, que esvazia o processo educativo e o trabalho docente de elementos críticos, distanciando-se de uma proposta educacional democrática, assentada numa formação integral, pautada em princípios de solidariedade, de igualdade, de respeito à diversidade e de justiça social. Isso se agrava quando se considera que:

A gestão democrática da escola não é apenas, nem sobretudo, um problema organizacional e de gestão, mas antes uma questão central ao processo de democratização da educação, de expansão e realização do direito à educação, de possibilidade de educar para e pela democracia e a participação. (Lima, 2018, p. 26).

As formas de participação previstas na formulação e implantação das políticas e de seus programas não apresentam consonância com aquela reivindicada nos anos 1980 por diversos movimentos sociais que lutaram em defesa de uma escola pública, universal, laica e democrática, prevista na CF/88 e na LDB/96, em que pesem os limites de como a gestão democrática foi expressa na legislação. Na perspectiva histórica a que se refere este texto, a participação da comunidade escolar é ativa, crítica e política, com direito e poder de voz e voto na tomada de decisões quanto aos rumos das políticas educacionais e da escola. É a participação que permite relações horizontais, autonomia da escola e exercício de práticas democráticas para e pela construção coletiva das políticas educacionais e dos projetos político-pedagógicos das escolas.

À guisa de considerações finais

Num exercício de síntese, pode-se dizer que, na formulação e implantação de políticas e programas do período analisado, a participação, seja de educadores ou da comunidade, aparece de forma marginal e com pouco espaço para o dissenso. As propostas, de modo geral, foram formuladas pela SEE-SP, com participação de setores da sociedade civil vinculados ao capital, na maior parte das vezes sem nenhuma consulta ou diálogo com profissionais da educação, estudantes e responsáveis pelos discentes. Nesse contexto, observa-se um reforço à verticalização do sistema, no qual se destacam alguns padrões: decisões centralizadas e descentralização da execução (implementação) orientada pela prestação de contas e responsabilizações (Akkari, 2011).

Nas orientações para a escola, nota-se o que e o como fazer se sobrepondo ao para que fazer e ao por que fazer, ou seja, instaura-se a “pedagogia do controle”, sob alegação do governo de ser necessária para implementação da gestão para resultados. Propostas são elaboradas para a atuação docente, do professor coordenador, do supervisor, do diretor, do estudante, esvaziando o princípio da gestão democrática em que o com tem significado de construção coletiva (Freire, 1979).

Como afirma Cury (2015, p. 202), “[...] talvez seja importante reter que o princípio da gestão democrática tem um interlocutor (oculto?) que é o autoritarismo hierárquico de que se revestiu tanto a administração das redes quanto a própria relação pedagógica”. Talvez aqui esteja uma das explicações para a pouca importância dada à gestão democrática da rede estadual de ensino na política educacional analisada.

Minimizando a importância de diálogo com as associações de classe, tradicional forma de organização dos profissionais da educação, o governo potencializa a possibilidade de fragmentação de possíveis resistências. Há investimento em ações desmobilizadoras de setores da sociedade que apresentam posições e propostas diversas daquelas gestadas na interlocução do governo com associações, institutos e fundações (a exemplo da Associação Parceiros da Educação), representantes de interesses diversos daqueles que têm orientado a luta pela escola pública laica, democrática, para todos e de qualidade socialmente referenciada, prevalecendo quase sempre os interesses e as propostas dos primeiros nas políticas implantadas no período. Destarte, subliminarmente removem-se alguns entraves à implantação de propostas afinadas com o ideário neoliberal, com o mercado, com a reconfiguração do papel do Estado, com a contenção de despesas com políticas públicas (Draibe, 1993) e com a perspectiva do gerencialismo na escola.

Quanto ao referencial teórico que orientou a política educacional no período, parece haver uma sagaz apropriação da releitura de termos como democracia, participação, autonomia, gestão e direito à educação, distantes de seus significados históricos no contexto de luta por direitos, conferindo novo sentido de forma a, pretensamente, legitimar a política de gestão do controle que, em grande medida, torna-se o eixo articulador de ações para a garantia da gestão para resultados.

As orientações para implantação das referidas políticas de gestão nas escolas utilizam, como mecanismos, resoluções que definem as situações a serem seguidas e materiais elaborados por integrantes e/ou parceiros do sistema, que devem ser aplicados como cartilhas para o esperado êxito das propostas. São escalados sujeitos que devem seguir as orientações, portanto apenas executores, e, em consonância com a política de controle e “avaliação”, na perspectiva da meritocracia, são oferecidos bônus e gratificação para envolvidos nos considerados resultados satisfatórios; em caso contrário, sanções também estão previstas (Akkari, 2011).

A política educacional adotada pelos governos paulistas entre 1995 e 2018 para a rede de ensino, ao mesmo tempo que conclamou a melhoria da qualidade do ensino, não priorizou a participação da comunidade escolar na elaboração de estratégias para essas pretensas melhorias. Ao contrário: o que se verifica é a pouca importância atribuída à gestão democrática da escola e da rede pública, revelando o caráter autoritário das “inovações” da política de gestão para resultados. Tudo isso apresentado num verdadeiro mosaico envolvendo narrativas, ações, programas e projetos. Assim, foram sendo introduzidas metas quantitativas, centralização do currículo, controle do trabalho pedagógico e intensa participação de agentes representantes de interesses do setor privado na formulação da política educacional. Cabe indagar: a quem interessa isso tudo?

Ao contrário do visto na política educacional analisada, consideramos que a melhor alternativa para a construção de uma educação condizente com a transformação qualitativa da sociedade e para a concretização da GD deve partir da articulação da comunidade em espaços democráticos que envolvam estudantes, famílias e equipe escolar, para elaborar e realizar estratégias coletivas, exercitar participação ativa e aprimorar a formação política com vistas a uma escola pública que contribua para uma cidadania crítica de superação da subalternidade. Nessa perspectiva, a escola, com seus sujeitos em ação, pode pensar, refletir e propor políticas educacionais e formas de gestão da escola e decidir sobre processos educativos de acordo com interesses, necessidades e expectativas daqueles para quem a escola pública se destina e que nela trabalham, tornando o exercício da cidadania um efetivo objetivo da educação.