Considerações introdutórias

Pesquisar não é tarefa fácil, visto que exige muito mais que dedicação, empenho e compromisso. Não se pode ir apenas pelos caminhos visíveis para alcançar um objetivo, é necessário seguir além do que se encontra na superfície. É imprescindível submergir na materialidade existente para que se possa entender o que é revelado superficialmente. Com esse ideal, o objetivo desta pesquisa foi compreender a historicidade das Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs), pertencentes a uma cidade do interior do Estado do Rio Grande do Sul (RS), com base no discurso de monitoras, professoras e gestoras dessas instituições. Percebendo a transição que aconteceu das creches do setor assistencial para o educacional, transformando-se em escolas, entende-se que essas possuem uma historicidade muito rica de significado social, elucidando aspectos que até hoje as caracterizam com determinadas peculiaridades.

Os dados e discursos discutidos neste artigo são resultantes de questionários, entrevistas semiestruturadas e grupo de interlocução envolvendo vinte monitoras, oitenta professoras e três gestoras que trabalham com a Educação Infantil em um município do interior do RS. Os questionários subsidiaram o mapeamento de dados das trabalhadoras das EMEIs. As entrevistas possibilitaram narrativas sobre a historicidade da entidade estudada. Por fim, foi realizada a técnica de produção e análise de dados denominada grupo de interlocução, que consiste em “um momento de apresentação, discussão, problematização e sistematização dos dados” (FERREIRA et al., 2014, p. 203) entre pesquisadores(as) e participantes.

Durante todas as fases de produção de dados foi realizada análise dialética da pesquisa. Essa análise pressupõe um aprofundamento do objeto de estudo a partir de sua historicidade e das relações sociais que são estabelecidas através de uma ou mais ações, pois “não é possível compreender imediatamente a estrutura da coisa ou a coisa em si mediante a contemplação ou a mera reflexão, mas sim mediante uma determinada atividade” (KOSIK, 1976, p. 22). Dialetizar presume agir e para estar em acordo com a intenção de ser práxis, não pode se deter apenas na superficialidade do que se apresenta, sendo necessário buscar além (KONDER, 2009). Assim, a análise dialética possibilitou o trabalho com as categorias que sustentam os discursos das trabalhadoras, viabilizando as relações que determinado elemento estabelece na totalidade e vice-versa.

Resultante da pesquisa, o presente artigo contém, nas próximas seções, uma descrição histórica do campo empírico, pondo em relevo as características peculiares daquele espaço e tempo na transição institucional de creche assistencialista para escola municipal, considerando sempre o que relataram as interlocutoras da pesquisa.

A instituição EMEI e sua historicidade

Qual o motivo da criação de uma instituição? Por que algo se constitui como tal? Saviani (2007, p. 04) argumenta que “além de ser criada pelo homem, a instituição apresenta-se como uma estrutura material que é constituída para atender a determinada necessidade humana”. Assim, no Brasil, as creches assistencialistas surgem a partir de uma necessidade social. Para a classe trabalhadora brasileira, as creches se efetivam com o objetivo de ser um lugar para ter onde deixar as crianças enquanto a jornada de trabalho é cumprida.

A disseminação e ampliação dessas instituições esconderam algo muito mais severo que simplesmente o assistencialismo. Kuhlmann Jr. afirma que na creche, embora assistencialista, já existia uma concepção educacional, e essa era diferente da proposta da educação da infância destinada às classes mais abastadas. O assistencialismo, para o autor,

[...] foi configurado como uma proposta educacional específica para esse setor social, dirigida para a submissão não só das famílias, mas também das crianças das classes populares. Ou seja, a educação não seria necessariamente sinônimo de emancipação. O fato de essas instituições carregarem em suas estruturas a destinação a uma parcela social, a pobreza, já representa uma concepção educacional (KUHLMANN JR., 1998, p. 182).

Posteriormente, essa instituição deixou de estar vinculada aos órgãos governamentais de assistência social e passou a estar atrelada aos órgãos educacionais. Porém, mesmo com a mudança, Kuhlmann Jr. alerta que

As concepções educacionais vigentes nessas instituições se mostravam explicitamente preconceituosas, o que acabou por cristalizar a ideia de que em sua origem, no passado, aquelas instituições teriam sido pensadas como lugar de guarda, de assistência, e não de educação (KUHLMANN JR., 1998, p. 182).

É necessário considerar que as antigas creches já eram espaços educativos, mesmo tendo o assistencialismo como objetivo maior. Porém, cabe questionar sobre o tipo de educação que era produzido nesse espaço e por qual motivo. Na cidade onde esta pesquisa aconteceu não foi diferente. Conforme a gestora D1, antiga Secretária da Educação do Município, “[…] as creches estavam todas localizadas na questão periférica da cidade, todas com esse caráter de deixar as crianças na creche para serem cuidadas para [os pais e mães] ir trabalhar [...]” (GESTORA D, 2017).

Por isso, pode-se dizer que a historicidade da Escola Municipal de Educação Infantil não se dá de forma linear e clara. Não foi simplesmente a transição de uma instituição que tinha como função acolher os(as) filhos(as) dos(as) trabalhadores(as) para que esses(as) pudessem trabalhar e que, devido à necessidade, passou a ter caráter escolar, pelo contrário,

[...] a história das instituições pré-escolares não é uma sucessão de fatos que se somam mas a interação de tempos, influências e temas, em que o período de elaboração da proposta educacional assistencialista se integra aos outros tempos da história dos homens (KUHLMANN JR., 1998, p. 81).

Assim, pode se dizer que a Creche e posteriormente a Escola Municipal de Educação Infantil são resultados de um jogo de interesses. Conforme a professora P, esse jogo de interesses segue acontecendo, pois é de grande utilidade, por parte de candidatos(as) governamentais, que essa instituição continue de caráter assistencialista. Segundo a professora P (2017), vários(as) candidatos(as) ao Poder Legislativo “[…] direcionam para que ainda tenha esse caráter bem assistencialista que caracteriza exclusivamente o nome creche”. Assim, o objetivo dessa instituição de atendimento à infância acaba sendo distorcido, sobrepondo o direito dos(as) trabalhadores(as) terem onde deixar seus(suas) filhos(as) às condições ofertadas para as crianças nesses espaços, já que essas não participam diretamente dos processos eleitorais.

A instituição escolar, seja ela de Educação Infantil, Ensino Fundamental ou Ensino Médio, “é construída a partir dos homens, no processo pelo qual eles produzem socialmente suas vidas” (NASCIMENTO et al., 2007, p. VIII). Nenhuma instituição surgiu ao acaso, todas possuem uma realidade material e uma historicidade que permitem compreender os caminhos que foram trilhados e porque foram trilhados. Com a EMEI isso não é diferente, cabendo fazer uma retomada das mudanças pelas quais essa instituição passou, suas especificidades, como se encontra hoje na totalidade e as relações que existem entre sua historicidade e o movimento ocorrido no município pesquisado.

Historicidade das escolas municipais de educação infantil no município pesquisado

Os anos de 1990, década em que aconteceu a transição creche - escola, foram marcados por mudanças educacionais. Essas mudanças foram baseadas em ideais neoliberais de governo e gestão. Por isso, na época, “o Brasil intensifica ações políticas e reformas educacionais em sintonia com a orientação de organismos internacionais, cuja tradução mais efetiva é expressa pela nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei n° 9.394/96)” (DOURADO, 2001, p. 50). A Lei de Diretrizes e Bases de 1996 (LDB/1996) foi o documento que reconheceu a Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica. A partir disso, muitas mudanças começaram a acontecer.

No município campo de estudo desta pesquisa, quem organizou o processo de transição da instituição creche para a instituição escola foi uma pedagoga que trabalhava em um educandário municipal e foi convidada para acompanhar esse projeto. Ela coordenou, na Secretaria da Educação, as questões relacionadas à nova organização das EMEIs. Essa pedagoga está aqui identificada como gestora F e, no grupo de interlocução, contou como foi esse processo. Sobre o início da transição, a gestora F (2017) relatou que havia sete creches assistencialistas na cidade. As creches assistencialistas não possuíam nome, eram identificadas como Núcleo e se encontravam, em sua maioria, ao lado de postos de saúde, sendo popularmente denominadas de “postão”. A partir da publicação da LDB de 1996, que reconhecia a Educação Infantil como parte da Educação Básica, o município iniciou o processo de transição das creches do sistema assistencialista para o educacional.

Inicialmente, o único requisito exigido para que a Creche passasse a ser Escola Municipal de Educação Infantil era que tivesse um(a) professor(a), de qualquer área de formação, em sua direção. Até então, os(as) coordenadores(as) de creche não precisavam de nenhuma formação pedagógica e eram cargos indicados pelo partido que se encontrava na administração municipal. Essa mudança diretiva foi a primeira medida tomada na cidade após as creches tornarem-se Escolas Municipais de Educação Infantil. A gestora F iniciou seus trabalhos dividindo suas ações entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Assistência Social, já que na época o governo apenas reconheceu na lei a Educação Infantil como parte da Educação Básica, mas não deu subsídios financeiros para isso. A verba que mantinha a creche, a qual deveria ser enviada para a Secretaria da Educação, seguiu chegando na Secretaria de Assistência Social. Por isso, em alguns dias da semana, a gestora F precisava ir até o setor de Assistência Social do Município para realizar as compras necessárias para as instituições.

A gestora F (2017) relata que teve inúmeros conflitos com os(as) gestores(as) da Assistência Social da época, pois esses(as) resistiam à mudança estrutural da instituição, o que traria inúmeros benefícios às crianças atendidas. Além disso, no grupo de interlocução, a gestora F relatou que nas creches do município “bem antigamente pediam um atestado de pobreza. As famílias tinham que apresentar o atestado de pobreza para fazer uso do serviço. Tinham que declarar que eram pobres e incapazes” (GESTORA F, 2018).

Paralelo a isso, a gestora F iniciou os trabalhos dentro das EMEIs com as monitoras, que eram as responsáveis pelo cuidado infantil e seguiram por um tempo sendo as únicas trabalhadoras daquela instituição, mesmo sem formação pedagógica para isso. Dessa maneira, a pedagoga que organizou essa transição, gestora F, começou o trabalho visitando todas as creches do município para explicar como seria esse processo. Segundo ela, não foi uma tarefa fácil, pois encontrou muita resistência por parte das monitoras.

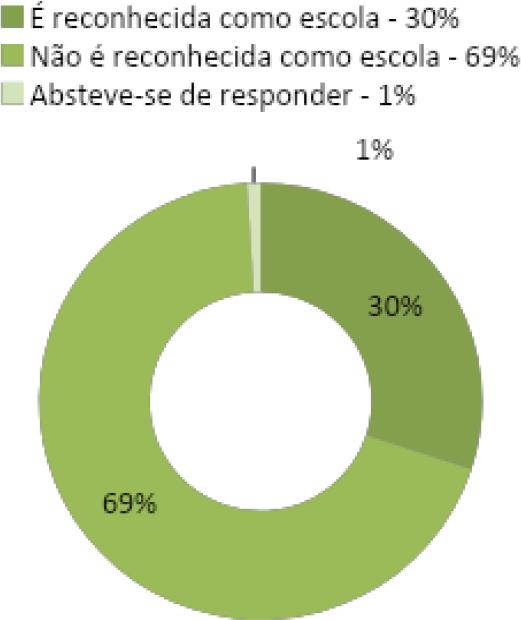

As monitoras, por determinado período, precisaram produzir um trabalho para o qual não estavam preparadas. Isso contribuiu para a perpetuação do caráter assistencialista dessa instituição. Mesmo hoje, a Escola Municipal de Educação Infantil ainda vive as consequências de sua historicidade. No município, 69% das professoras acreditam que essa instituição ainda não é reconhecida socialmente como escola2, conforme pode ser percebido no gráfico 1.

Fonte:BRENNER; FERREIRA, 2018, p. 57.

Gráfico 1 Reconhecimento social da EMEI como escola na opinião das professoras

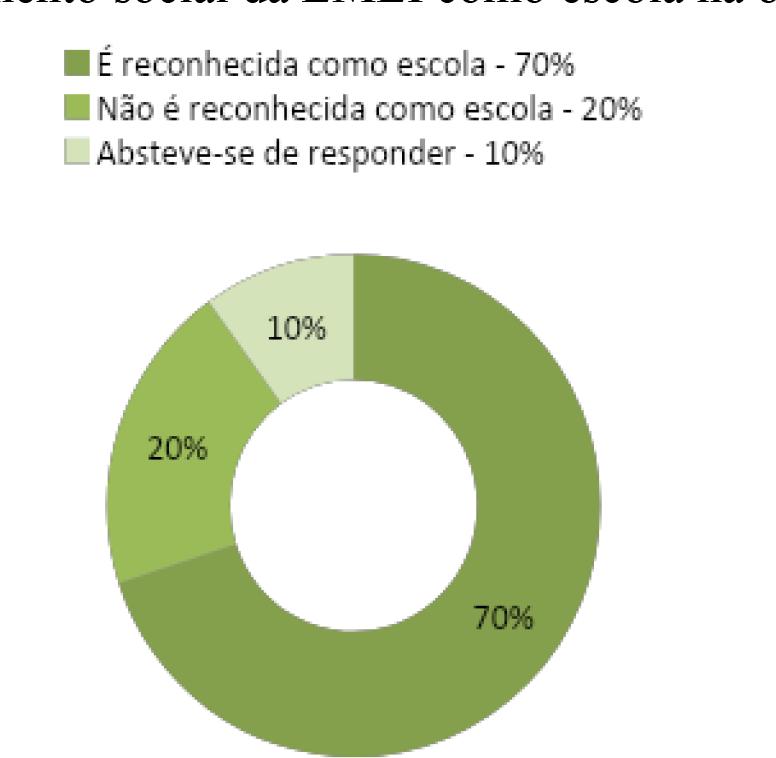

As monitoras, que ainda trabalham nessas instituições, pertencentes ao mesmo município, já demonstram pensar diferente: 70% acreditam que as EMEIS são reconhecidas socialmente como escolas, como é apontado no gráfico 2.

Fonte:BRENNER; FERREIRA, 2018, p. 58.

Gráfico 2 Reconhecimento social da EMEI como escola na opinião das monitoras

Existem alguns pontos que devem ser considerados para análise dessa diferença. A trajetória acadêmica pode ser um deles. Precisa-se considerar que todas as professoras são licenciadas e com formação na área da educação, enquanto apenas uma minoria das monitoras possui formação na área pedagógica. O ano de ingresso também precisa ser citado. A maioria das monitoras ingressou nessas instituições em meados da década de 1990, quando ela ainda era Creche assistencialista. Já as professoras ingressaram no trabalho municipal a partir de 2011, sendo que a maioria se tornou trabalhadora de EMEI no ano de 2014.

Outro dado que chama a atenção é a abstenção de resposta que há tanto no gráfico 1 como no gráfico 2. O fato pode ser confrontado com o que Amaral (2017) vai caracterizar como pertença profissional. Para a autora, essa categoria está relacionada ao sentido que os trabalhadores e as trabalhadoras dão à sua profissão a partir das relações dialéticas estabelecidas na totalidade. Pode-se considerar o fato de algumas profissionais absterem-se de responder se acreditam ou não que as EMEIs são reconhecidas como escola no município a uma crise de pertença profissional. Decorrente disso, tanto as monitoras quanto as professoras sentem dificuldade em estabelecer um parâmetro das características do ambiente onde trabalham, logo, não responder torna-se uma saída para não enfrentar a situação.

A instituição onde monitoras e professoras trabalham é a mesma, entretanto, o caminho percorrido por elas foi diferente. Para as primeiras, o ingresso se deu para cuidar de crianças. Para as segundas, o objetivo já era educacional. Assim, a historicidade das monitoras revela uma caminhada com uma brusca mudança, já para as professoras é a tentativa de a instituição ser reconhecida como escola. Essas diferenças, somadas à visão pessoal do que para cada uma seja de fato uma escola, impactam grandemente sobre elas acreditarem ou não que as EMEIs são reconhecidas socialmente como escolas no município onde trabalham.

Entretanto, existe uma situação que foi recorrente nos discursos de monitoras, professoras e gestoras. Todos os discursos revelaram grande insatisfação pelo fato de, muitas vezes, a instituição ser chamada de creche em vez de escola e as pessoas que lá trabalham de tia em vez de professora: “[...] é uma escola mas, mesmo assim, ainda tem gente que diz a creche, ‘meu filho está na creche’” (PROFESSORA N, 2017). Essa inversão de valores, ainda que linguística, vai impactar na imagem que o trabalhador e a trabalhadora têm de si e do seu trabalho. Amaral (2017, p. 154), como já citado, categoriza como pertença profissional. Segundo ela, essa categoria “abrange o sentido que o sujeito atribui ao seu trabalho em relação com o grupo na vivência profissional”. É através das relações sociais estabelecidas que os(as) trabalhadores(as) sentem-se pertencentes profissionalmente a uma classe, essa dotada de peculiaridades que caracterizam o seu agir. Porém, essas características não são diretrizes engessadas, até porque “não é uma lista de atributos de base, que uma vez seguidos garantem a pertença dos sujeitos a qual, consequentemente, determiná-los-ia socialmente de maneira casual e definitiva” (AMARAL, 2017, p. 143), não sendo, essas peculiaridades, determinadas pela participação no mundo do trabalho.

Para Machry Rodrigues e Ferreira (2012, p. 12) “o sentido de pertença profissional é complexo, particular e ao mesmo tempo coletivo”. Para as autoras, a pertença profissional se estabelece pelo trabalho produzido em um lugar determinado, desenvolvendo “o sentido de coletividade” (MACHRY RODRIGUES; FERREIRA, 2012, p. 06). Prova disso é a profissão de monitora que, mudando as relações dialéticas que permeavam a escola de Educação Infantil na transição de creche para escola, trouxe uma nova configuração para o seu trabalho e vice-versa.

Os discursos das participantes da pesquisa, em especial da gestora F no grupo de interlocução, apontam que somente após algum tempo depois da indicação de uma professora para a direção das EMEIs é que chegaram as atendentes educacionais3. Essas profissionais produziram trabalho pedagógico durante muitos anos até a abertura de concurso para professoras de Educação Infantil com graduação, o que só aconteceu em 2011.

As políticas educacionais, a transição creche assistencialista - escola e o trabalho pedagógico

Vive-se em uma totalidade em que, na maioria das vezes, o salário pago pela força de trabalho não supre as necessidades básicas de sobrevivência. A população, muitas vezes, não tem seus direitos básicos garantidos e, por isso, são criadas medidas paliativas que tentam amenizar determinadas situações, como as políticas públicas, as quais, conforme Saviani (1987) se tornam necessárias para a compensação da antissociabilidade econômica imposta pelo sistema.

O setor educacional encontra-se imerso nessa totalidade, impactando e sendo impactado pelas políticas educacionais. Essas “não se formam a partir do contexto imediato, mas são resultantes de um processo histórico, abrangendo também aspectos sociais e econômicos” (FERREIRA et al., 2016, p. 36). A transição da instituição creche para a instituição escola foi e é permeada por essas políticas que, muitas vezes, não revelam de maneira clara suas reais intenções, por isso, cabe aqui uma análise partindo desse pressuposto. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) (1998)4 aponta o cuidar relacionado a “como ajudar o outro a se desenvolver como ser humano. Cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver capacidades. O cuidado é um ato em relação ao outro e a si próprio” (BRASIL, 1998, p. 24). Como está descrito, o cuidar parece configurar-se como trabalho intencional objetivando o desenvolvimento humano, portanto, poderia ser considerado como uma especificidade do trabalho pedagógico da Educação Infantil. O Referencial ainda aponta que “cuidar de uma criança em um contexto educativo demanda a integração de vários campos de conhecimentos e a cooperação de profissionais de diferentes áreas” (BRASIL, 1998. p. 24). Tal situação remete a outros profissionais, que não somente o professor e professora ou monitor e monitora. Dá-se a entender que o cuidar na Educação Infantil precisaria ser tarefa em conjunto de trabalhadores de diversas áreas, mas com o descaso que parece haver por parte do Estado para com essa etapa, esse trabalho acaba sendo realizado somente por professores(as) e monitores(as).

Já a Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2013, p. 81) aponta que a partir de todo esse ordenamento legal buscou-se a “superação de posições antagônicas e fragmentadas, sejam elas assistencialistas ou pautadas em uma perspectiva preparatória a etapas posteriores de escolarização”. Todos esses posicionamentos formam a historicidade das Escolas Municipais de Educação Infantil e contribuem para a falta de caracterização que a instituição possui:

[...] decorridos mais de cem anos desde que surgiram as primeiras instituições para o atendimento às crianças pequenas, ainda não há uma designação específica para denominá-las. São inúmeras as expressões utilizadas para se referir a esta etapa educativa tanto em países quanto dentro do próprio país (STEMMER, 2012, p. 21).

Conforme a LDB 9.394/1996, a Educação Infantil divide-se entre creche (0 aos 3 anos) e pré-escola (4 e 5 anos). Vê-se que até aí há algo implícito que descaracteriza o caráter educacional das EMEIs, visto que permaneceu a nomenclatura “creche”, que era a mesma utilizada quando essa instituição era oficialmente assistencialista. Já o nome “pré-escola” vem de uma política elaborada pelo governo militar na época da ditadura, a qual tinha como objetivo solucionar o problema de pobreza e tentar reduzir os altos índices de reprovação no 1º grau, hoje Ensino Fundamental (KUHLMANN JR., 2005). Percebe-se que o próprio prefixo “pré” dá a entender que é algo que vem antes, ou seja, que não faz parte, contribuindo para que ainda se acredite que a Educação Infantil é uma etapa preparatória para o Ensino Fundamental. Além disso, o fato de a profissão ser quase na sua totalidade produzida por mulheres, também contribuiu para sua desvalorização, pois, em pleno século XXI, as mulheres ainda precisam se estabelecer socialmente.

Analisando as EMEIs, questiona-se: O que acontece com essa instituição? Que outras contradições ainda não foram superadas? Não só a questão profissional foi fortemente influenciada, mas principalmente o trabalho pedagógico sofreu com tudo isso. De acordo com Prado e Azevedo (2012, p. 47), “as crianças estão sendo naturalizadas pelos educadores como detentoras do saber, da bondade e da solidariedade humana”. Deve-se levar em consideração o conhecimento que a criança traz consigo, porém, o objetivo da escola não é simplesmente “observar” o desenvolvimento infantil, mas estimular a produção de conhecimento por esse sujeito que se encontra nesse espaço.

Vygotski (1998) apresenta em seu livro, A formação social da mente, algumas vertentes que tentam explicar o desenvolvimento humano. A primeira delas acredita que o desenvolvimento humano acontece independentemente do aprendizado. A segunda teoria apresentada acredita que aprendizagem é desenvolvimento, reduzindo o “processo de aprendizado à formação de hábitos” (VYGOTSKI, 1998, p. 105), possivelmente a grande inspiração para as escolas de educação infantil que trabalham com projetos pedagógicos unicamente por aquisição de habilidades. Já “a terceira posição teórica sobre a relação entre aprendizado e desenvolvimento tenta superar os extremos das outras duas, simplesmente combinando-as” (VYGOTSKI, 1998, p. 106).

Vygotski vai além, haja vista que para o autor as aprendizagens iniciam antes mesmo de a criança ingressar na escola, pois também acontecem em ambientes que não são os escolares. Conforme Vygotski (1998, p. 110), “aprendizagem e desenvolvimento estão inter-relacionados desde o primeiro dia de vida da criança”. A abordagem apresentada pelo teórico torna-se imprescindível para o trabalho dos professores e professoras, pois permite

[...] delinear o futuro imediato da criança e seu estado dinâmico de desenvolvimento, propiciando o acesso não somente ao que já foi atingido através do desenvolvimento, como também àquilo que está em processo de maturação (VYGOTSKI, 1998, p. 113).

Por isso, as aprendizagens precisam ser sistematizadas e pensadas de maneira que se adiantem ao desenvolvimento para estimulá-lo, pois para Vygotski (2003) o processo de desenvolvimento acontece antes e de maneira mais lenta que o processo de aprendizagem. Desse modo,

[…] aprendizado não é desenvolvimento; entretanto, o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer. Assim, o aprendizado é um aspecto necessário e universal do processo de desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas (VYGOTSKI, 1998, p. 118).

Levando em consideração a abordagem vygotskiana, a inter-relação que existe entre aprendizagem e desenvolvimento e o fato da criança aprender e se desenvolver desde o nascimento, negar o trabalho pedagógico voltado para produção do conhecimento e aprendizagens na Educação Infantil é negar a possibilidade de um desenvolvimento integral para as crianças. Por esse motivo justifica-se a busca para que a EMEI seja reconhecida como escola e não mais como creche assistencialista, atentando para que essa escola proponha aprendizagens em acordo com a Zona de Desenvolvimento Real e Proximal, sem atropelar seu desenvolvimento, mas também sem negar-lhes os estímulos para que avance.

O reconhecimento da EMEI como escola não deve se dar apenas porque existem documentos que definem e orientem isso. Muitas vezes, essa segue sendo vista apenas como um lugar onde se deixam as crianças para os pais e as mães irem trabalhar ou como uma escola preparatória ao Ensino Fundamental. Nereide Saviani descreve duas concepções distintas, que permanecem até os dias atuais, sobre a Educação Infantil:

[...] persiste a tendência a se descartar a ideia de que a educação infantil comporte um currículo: seja por considerá-lo meramente como rol de disciplinas e listagem de temas; seja por conceber essa etapa da educação como restrita ao cuidado de crianças pequenas, com ênfase no lúdico, que dispensaria a organização de planos, exercícios e avaliações (características do currículo, nessa acepção), em favor da realização espontânea de atividades, improvisadas, conforme demandas do cotidiano. Ou, ao inverso, a tendência a entender a educação infantil como preparatória ao ensino fundamental, defendendo-se, portanto, a necessidade de um currículo que antecipe, desde cedo, as atividades próprias daquele nível: definição de temas e tarefas, relacionados ao ensino da leitura, da escrita e do cálculo e às disciplinas ou áreas que serão objeto de estudo a partir do primeiro ano de “escolaridade formal” (SAVIANI, N., 2012, p. 53-54).

A Educação Infantil ainda está em processo de construção no Brasil e as EMEIs seguem tentando conquistar seu espaço como escola pública da infância, muitas vezes não conseguindo transparecer as especificidades do seu trabalho pedagógico. Nesse ponto, parece não haver um consenso, pois muitos veem a Escola de Educação Infantil apenas como um lugar de acolhimento, cuidado e proteção, enquanto outros a veem como um “cursinho” preparatório para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Nem um e nem outro. A Educação Infantil também produz conhecimento, mas o que é produzido não pode se pautar do que virá, precisa levar em consideração o que a criança já desenvolveu e o que está em potencial para desenvolver (VYGOTSKI, 1998). Nesse processo de produção de conhecimento, também é preciso levar em conta as especificidades do trabalho pedagógico nessa etapa, que, quase sempre, acaba sendo confundido apenas com estímulos livres, às vezes sem nenhuma intervenção do(a) professor(a).

Na data da pesquisa, o município estudado possuía 10 Escolas Municipais de Educação Infantil, sendo duas construídas através do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para Rede Escolar Pública de Educação Infantil (PROINFÂNCIA)5, algumas também foram ampliadas, mas ainda assim, o município não conseguia ofertar Educação Infantil em turno integral para todos os níveis dessa etapa. Somente as turmas de berçários e maternais eram ofertadas em turno integral e para se conseguir vaga nessa modalidade ainda era necessária, na época da pesquisa, a comprovação de que a mãe possuía vínculo empregatício. Além disso, existem escolas que não passaram por reformas e precisam adaptar salas de aula, como é o caso da EMEI onde foi realizado o grupo de interlocução, conforme relato da professora P (2018): “mas é como essa sala que estamos. Aqui para mim é um refeitório, nunca foi e nem vai ser uma sala de aula, mas continua sendo. Aqui é a sala do Jardim”.

Pensar em um lugar institucionalizado para o ensino e aprendizagem em geral e especialmente a infantil, por suas peculiaridades, é essencial. Não se deseja uma escola no molde das outras, mas necessita-se de uma escola que atenda a essas especificidades do trabalho pedagógico produzido com crianças pequenas, já que a produção do conhecimento em um contexto infantil precisa de um espaço pedagógico que dê base e promova a participação individual, coletiva e social. Para Oliveira-Formosinho (2008, p. 23),

[...] uma escola articula atores que mantêm relações com outros atores, desenvolvendo atividade intencional, criando memória da presença no contexto. Um contexto físico por si só não faz uma escola; para que um edifício escolar seja uma escola, são necessárias diversas condições. Uma escola é um contexto social constituído por atores que partilham metas e memórias, por indivíduos em interdependência com o contexto que constroem intencionalidade educativa.

Por isso, pensar em uma escola para a infância, requer analisar todo o aporte que precisará ser ofertado para garantir a produção do conhecimento, levando em consideração as especificidades do trabalho pedagógico para essa faixa etária. Muito se andou até aqui, com políticas públicas inclusive, na busca por esse local de aprendizagem infantil, organizações educacionais e concepções de infância, porém, muito ainda se tem a caminhar quando o assunto é Educação Infantil. Entender a historicidade e as especificidades do trabalho pedagógico nas Escolas Municipais de Educação Infantil se faz primordial para compreender sua estrutura, objetivos e fortalecer o reconhecimento dessa instituição.

Ainda há muitas divergências sobre as políticas públicas destinadas à Educação Infantil. A análise que se faz é a de que quando a instituição era creche, essa era pensada para as famílias que precisavam ter onde deixar seus filhos e filhas para trabalhar. Contudo, com sua transição para escola, a mesma instituição passa (ou deveria passar) a ser pensada para e a partir da criança, possibilitando a ela ter educação de qualidade desde o nascimento. A gestora D (2017) relata que, embora o objetivo central das políticas destinadas a essa instituição seja de caráter educacional, a instituição “também traz esse amparo aos pais, como direito aos pais de terem o atendimento. Então, aí já entra o caráter social”. Porém, muitas vezes acaba resultando apenas no “direito” dos pais e das mães em ter um lugar para que as crianças fiquem enquanto trabalham, deixando de lado a principal beneficiária desse serviço, a criança. A professora P (2017) acredita que essa atenção maior às famílias em vez de às crianças seja exatamente pelo jogo de interesses que há em processos eleitorais, visto que quem elege os(as) governantes são os pais e as mães, e não as crianças que usufruem do espaço. Além do mais, ela afirma que

[…] a criança é vista como uma clientela, inclusive esse é um termo usado, eles não são alunos, dá a entender que eles não sejam alunos, crianças em desenvolvimento, eles são uma clientela e quanto mais clientela automaticamente mais verba, mais condições e todos os trâmites financeiros, digamos assim, que isso acarreta (PROFESSORA P, 2017).

Isso tudo reforça a crise na pertença profissional, pois parece apresentar os dois vieses: é escola, mas quando convém será creche. A Escola Municipal de Educação Infantil torna-se maleável pela falta de clareza em muitos aspectos. L é monitora dessa instituição, ingressou no serviço público municipal para trabalhar na creche e hoje se encontra em uma escola. A monitora L (2017) produz o seguinte relato:

[…] a gente gosta do que faz, mas poderia ser valorizado, eu estava comentando aqui no berçário a gente tem duas para atender que é a lei 8 para cada uma, mas assim, cada criança é tudo na vida de um pai e uma mãe, imagina nós termos 16 aqui dentro. A gente faz o máximo, mas imagina o peso nas nossas costas, nossa responsabilidade, então deveria ser mais valorizado.

Dessa maneira, não se pode reduzir a Escola Municipal de Educação Infantil a um direito das famílias terem onde deixar seus filhos e filhas. É preciso planejar esse espaço para a produção do conhecimento na infância, um espaço e tempo em que, independente dos pais e mães trabalharem, as crianças poderão ter acesso, em turno integral, a uma educação pensada para sua faixa etária e suas necessidades, em que a produção do conhecimento aconteça dentro das especificidades do trabalho pedagógico para a educação infantil.

A transformação da instituição creche na instituição escola estabeleceu e estabelece diversas relações dialéticas com a totalidade. A historicidade da educação da infância, as políticas educacionais e as relações sociais estabelecidas nesse processo resultam na Escola Municipal de Educação Infantil que se tem hoje, com todas suas características e peculiaridades.

Considerações finais

A historicidade da Educação Infantil é marcada por muitos impasses. Dentre eles, a demora que a sociedade teve para começar a perceber a infância como uma etapa única da vida, com especificidades e características próprias. Aos poucos foram surgindo as instituições destinadas às crianças, sendo os Jardins da Infância e as Creches direcionadas às que se encontravam na primeira infância e início da segunda.

No município estudado, as creches iniciaram com a proposta de atendimento para os(as) menos abastados(as), que assinavam um documento atestando que eram pobres e incapazes, necessitando do atendimento nessa instituição. No início da década de 1990 passou a destinar-se para as famílias que precisavam de um lugar para deixar os filhos e filhas enquanto vendiam sua força de trabalho. A partir da LDB/1996, a creche migrou do setor assistencialista para o educacional, tornando-se escola.

Há mais de vinte anos iniciou a transição de creche para escola. Entretanto, a mudança do setor assistencialista para o educacional não apaga a historicidade marcada por uma educação de baixa qualidade. A Escola Municipal de Educação Infantil ainda não é pensada para a criança, embora tenha uma longa caminhada e grandes avanços nesse sentido. A Instituição trabalha com projetos, tem professoras produzindo trabalho pedagógico, porém a prioridade ainda são famílias que precisam de um lugar para deixar seus filhos e filhas enquanto vão trabalhar. Para que essa necessidade seja atendida, acabam adequando refeitórios para salas de aula, acomodando crianças em espaços muito pequenos e até mesmo excedendo a quantidade máxima de estudantes por turma. Com todas essas adaptações, a vaga solicitada pelas famílias na EMEI está sendo garantida. Entretanto, não se estão oferecendo as condições necessárias para a criança, pois para a mantenedora o importante é que a vaga seja dada à família que não tem onde deixar suas crianças enquanto está trabalhando.

As políticas educacionais que sustentam a EMEI ainda são dúbias, pois ao mesmo tempo em que a caracterizam como a escola da infância também abrem precedentes para que ainda seja tratada de maneira assistencialista. Por exemplo, no município onde a pesquisa foi realizada, a tentativa é de que todos(as) tenham a garantia de um turno de atendimento na EMEI, entretanto, o turno integral só era assegurado para crianças de 0 a 3 anos e que a mãe possui vínculo empregatício comprovado. Além de caracterizar uma ação de cunho machista, pois indiretamente responsabiliza somente a mãe pelo cuidado dos filhos e filhas, ainda reforça o caráter assistencialista, pois as crianças de quatro e cinco anos de idade são impossibilitadas de frequentar a escola em turno integral, independentemente de a família trabalhar ou não.

A EMEI e as políticas educacionais que perpassam essa instituição ainda não têm em sua centralidade a infância e a sua produção de conhecimento, pois não garantem estrutura, organização e recursos financeiros que subsidiem uma educação pensada para e a partir da criança.