1 Introdução

No centro histórico de Petrópolis, cidade serrana do estado do Rio de Janeiro, encontra-se uma escola de fachada imponente e que abarca quase todo um quarteirão, a Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo. Fundada em 22 de janeiro de 1871 pelo seu idealizador, João Francisco de Siqueira Andrade, mais conhecido como padre Siqueira1, a Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo tinha como premissa formar meninas órfãs, pobres e desvalidas.

A infância pobre e desvalida na sociedade brasileira, durante todo o período imperial, foi um problema social denunciado, questionado, debatido e registrado em diversos documentos do século XIX (Stamatto, 2017). Os órfãos eram as crianças de qualquer idade que haviam perdido o pai e/ou a mãe. Já a criança desvalida era aquela materialmente pobre, mas que contava com o apoio de alguém de sua família. Chaves et al. (2003, p. 88) assinalam que “[...] as meninas cujas mães, parentes, autoridades ou outras pessoas procuravam um orfanato para o seu acolhimento se encontravam em diferentes situações de desamparo ou abandono”.

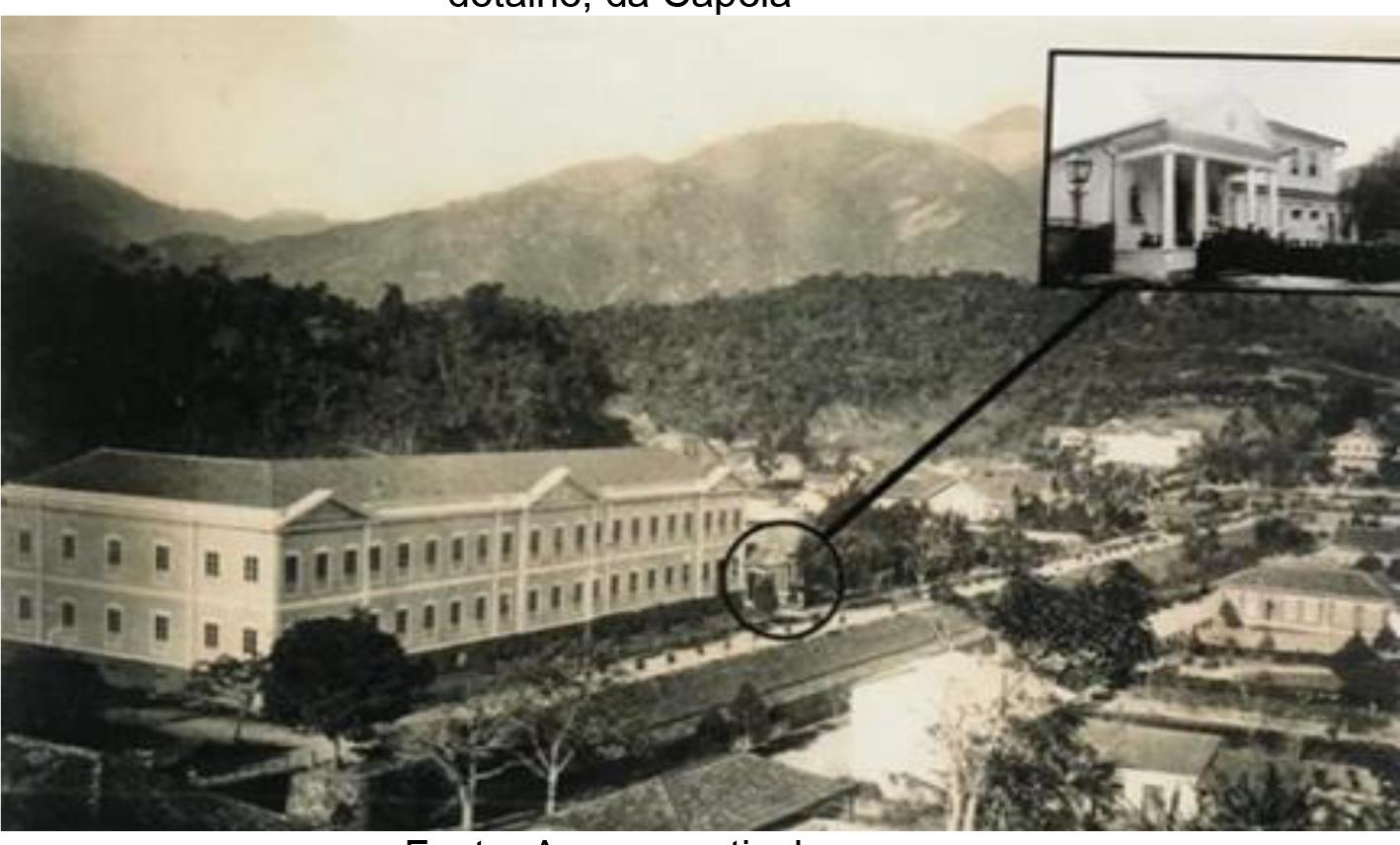

Para iniciar a construção da Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo, padre Siqueira adquiriu, respectivamente, em 30 de abril, 17 de julho e 11 de setembro de 1869, os terrenos de nº 192, 191/189 e 190, na esquina de uma das principais avenidas da cidade de Petrópolis. A arquitetura projetada e construída seguiu o padrão neoclássico muito em voga na época, com edificações apresentando o formato de “L”. O dinheiro levantado tanto para a compra dos terrenos como para a obra das instalações foi arrecadado junto a doadores e benfeitores, alguns com extensa correspondência com padre Siqueira, preservada até os dias atuais. A Figura 1, a seguir, mostra a Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo, pouco antes de sua inauguração.

Fonte: Acervo particular.

Figura 1 Fotografia da Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo em 1870, com a ampliação, no detalhe, da Capela2

Atualmente, as instalações permanecem com as mesmas características originais do período inicial, embora com ampliações, constituindo-se em uma instituição secular que, desde os anos de 1870, mantém como missão a formação de mulheres, ainda que, passados mais de 150 anos, o ideário e as prescrições de padre Siqueira somente possam ser encontrados, hoje em dia, na “Sala-Museu”.

A Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo foi criada como um lugar para as meninas pobres obterem estudo, alimentação, roupas e aprendizagem de um ofício adequado às mulheres, entre outras possibilidades geradas no interior do grandioso prédio arquitetônico. A escola tinha como principal função a preparação das mulheres para que, no futuro, pudessem utilizar o conhecimento ali recebido a fim de ganhar o próprio sustento. Nessa perspectiva, a missão da Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo era voltada para que as alunas tivessem, além da instrução, condições de, ao saírem, conduzirem sua existência com o seu trabalho, afastando-se da possibilidade de “uma vida de pecado” (Vasconcelos; Leal, 2014).

Assim, a escola cumpria a dupla atribuição de formar e educar mulheres para os papéis sociais destinados a elas, tendo como estímulo para essas incumbências uma arquitetura pensada para o desenvolvimento das necessidades físicas, intelectuais e morais, na qual conviviam e se misturavam as características de instituições conventuais com as de um rigoroso internato do sexo feminino. Para tanto, eram aplicados programas educativos que possuíam não apenas métodos e técnicas relativos ao processo de aprendizagem, mas também princípios éticos, morais e religiosos para a formação de mulheres católicas. De acordo com Julia (2012), as ações educacionais que se davam no interior do monumento arquitetônico, a cultura escolar que perpassava os ambientes de ensino e de aprendizagem, os ritos, as formas de organização e de gestão e os sistemas curriculares eram direcionados para o objetivo maior da formação religiosa.

A rotina das meninas da Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo era baseada nos pilares de religiosidade, submissão, obediência e preparo para uma aprendizagem de trabalho. Rizzini e Pilotti (2009) destacam que, embora houvesse a busca por imposição de modelos educacionais aos asilos, por outro lado emergiam campos de negociação diante das pressões e das formas de apropriação engendradas. A instituição em pauta adotava normas de conduta diárias legitimadas por seu estatuto/ regimento, mas também surgiam outras práticas educativas, a partir das necessidades impostas pelo cotidiano.

Proteger, amparar e cuidar da infância, principalmente a feminina, a mais pobre e a desvalida, introduzida precocemente no “[...] mundo do trabalho, especialmente das fábricas e das oficinas desenvolvendo atividades de risco” (Camara, 2010, p. 221), era, desde o surgimento, a preocupação central da Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo, como havia idealizado seu fundador, ao empreender uma obstinada campanha junto à sua rede de sociabilidade a fim de obter doações para a sua concretização.

Vale ressaltar que a Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo é o primeiro asilo-escola do país, de origem nacional, isto é, fundada por um padre brasileiro, para acolher meninas pobres, órfãs e desvalidas. A escola é também a primeira para meninas pobres criada na cidade de Petrópolis, com o propósito de, além de protegê-las, instruí-las, para, no futuro, terem a possibilidade de viverem dignamente.

Sua criação está inserida em um movimento que principia nas últimas décadas do século XIX e início do século XX, de escolas confessionais católicas que foram fundadas no Brasil, pertencentes a diferentes congregações religiosas, com o intuito de educar crianças e jovens, em particular o sexo feminino, para que, em essência, se tornassem boas cristãs e transmitissem essa devoção aos maridos, filhos e filhas, além de difundirem um padrão feminino exemplar.

Sendo uma das pioneiras desse modelo, a Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo tinha a característica do “fechamento”, isto é, havia pouco contato das alunas internas com seus pais ou parentes, como uma espécie de controle e de opressão direcionados à mulher da época. Para Vasconcelos e Leal (2014), pode-se considerar um exemplo clássico o dessa instituição, na qual a educação era uma forma de “moldar” as mulheres, obedecendo aos padrões de feminilidade e submissão exigidos.

Diante do exposto, nosso artigo tem como objetivo central analisar as expectativas da formação confessional feminina para a infância desvalida, moldada no interior da Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo. Em um plano mais específico, o estudo se propõe a investigar a educação feminina católica e suas concepções transmitidas desde a infância; as práticas pedagógicas educativas produzidas no interior da escola; e a cultura material escolar católica como uma construção que se manifesta de diferentes formas.

Trata-se, portanto, de apresentar alguns resultados que fazem parte de uma ampla pesquisa histórica (Tavares, 2022), cujo corpus documental é constituído, sobretudo, pelo acervo existente no interior da escola, em um arquivo intitulado “Sala- -Museu”, complementado por outras fontes obtidas em instituições como a Fundação Biblioteca Nacional, na Hemeroteca Digital Brasileira, Arquivo Nacional e Arquivo Histórico da Diocese de Petrópolis. A Figura 2, a seguir, apresenta a “Sala-Museu”.

Fonte: Acervo particular.

Figura 2 Fotografia da “Sala-Museu” que contém o arquivo de documentos da Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo

A “Sala-Museu” é composta por vitrines horizontais, nas quais se encontram documentos originais da época de criação da escola, como certidões, diários, epístolas, cartas demissórias, relatórios, fotografias, entre outros papéis, em particular, o Opúsculo sobre a educação, um dos manuscritos escrito por padre Siqueira, lavrado em Petrópolis, em 8 de dezembro de 1877, que visava apresentar suas ideias sobre educação e religião, em prol das meninas desvalidas, cuja transcrição se trata de uma das principais fontes deste estudo.

Destacam-se, ainda, como fontes da pesquisa, os livros de matrículas, pois contêm informações importantes para se compreender quem eram as meninas acolhidas na Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo. Em cada ficha individual de matrícula das alunas eram registrados os seguintes dados: moradia anterior, número da casa, freguesia, dia, mês e ano do nascimento, livro de registro e página; dia, mês e ano da vacina, além do nome do “doutor” e do livro de registro e página. Também era anotado se, ao entrar para a escola, a aluna havia levado algum enxoval, quem a havia indicado, ou seja, “protegida pela senhora”, residente à rua, número e freguesia. No mesmo livro, em cada página individual, também constam informações acerca da saída das alunas, como: retirou-se no dia, mês e ano, à requisição de quem, para que tipo de ocupação, como, por exemplo, para dama de companhia ou empregada na casa de alguém, mediante contrato celebrado e registrado em que página do livro de contratos. No caso de ter saído para contrair matrimônio, informava-se com quem se havia se casado e se registravam também o livro de casamentos e a página. Ainda havia aquelas que faleciam, e isso era registrado com o dia, o mês e o ano, além do livro de óbitos e a página. Sendo assim, “[...] é inegável o valor dessas fontes, que, ao despertarem dos silêncios das caixas e baús, autorizam o historiador a considerá-las, em seus traços descontínuos, indícios dos modos de fazer e compreender a vida do dia a dia” (Cunha, 2019, p. 103).

Por se tratar de uma pesquisa essencialmente histórico-documental, tornou-se necessário contextualizar e adaptar cada tipologia documental a ser examinada à delimitação da temática, considerando que as protagonistas da investigação são mulheres moldadas no interior de uma escola, cujas experiências de formação estão centradas nos Oitocentos. Assim, articularam-se os dados obtidos a partir das fontes documentais a conteúdos como a legislação educacional do período, regimento escolar, estatuto, egodocumentos do fundador, entre outros arquivos.

O acervo da “Sala-Museu” foi investigado e, previamente, catalogado para o registro das fontes necessárias à realização do estudo (Heymann, 2012). De acordo com Cunha (2015, p. 293), “organizar e salvaguardar” acervos “[...] se caracteriza como uma força motriz para combater o esquecimento pelas práticas preservacionistas que estão a envolver com empenho e seriedade os pesquisadores da história da educação no Brasil”. Mogarro (2005, p. 71), por sua vez, enfatiza que “[...] os arquivos escolares motivam profundas preocupações relativamente à salvaguarda e preservação dos seus documentos, que constituem instrumentos fundamentais para a história da escola e a construção da memória educativa”.

Nessa linha, os arquivos existentes na Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo foram marcos norteadores na condução dos procedimentos metodológicos do estudo, considerando que as evidências que emergiram das fontes delinearam aspectos significativos acerca das meninas/mulheres naquele espaço/tempo, notadamente, no ambiente de formação em que viveram.

2 A formação das meninas: esposas, mães, criadas ou professoras

Educar mulheres pobres, órfãs e desvalidas, em pleno contexto oitocentista, para que tivessem condições de mudar os rumos de suas próprias vidas, era uma tarefa bastante difícil. Del Priore (2000) sinaliza que as filhas de pais pobres ignoravam os meios de uma mulher poder viver do trabalho honesto e perseverante e, ainda, acrescenta que muitas, por falta de opção, eram arrastadas para a vida licenciosa. Por outro lado, Perrot (2019) também observa que várias mulheres, ao longo da história, buscaram emancipação, fosse pela educação, pelo saber e/ou pelo trabalho.

Uma mesma instituição oferecer instrução e aprendizagem de trabalho e associar tudo isso aos princípios da religião católica, acrescendo, ainda, a expectativa de aumentar as chances de as mulheres poderem sustentar-se sozinhas, era algo muito diferenciado para a época, os anos de 1870, embora, tendo como contrapartida, um rigoroso período de formação educacional e religiosa, durante o qual seriam exercidos, constantemente, poder, controle e vigilância sobre as asiladas.

Na Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo, cada detalhe da formação era idealizado por padre Siqueira, para que as meninas pobres, órfãs e desvalidas pudessem ter alguma perspectiva de futuro de acordo com as suas aptidões, como fica evidenciado em sua correspondência pessoal. Desde a organização da vida diária, os estudos, as matérias lecionadas e os trabalhos da casa a serem realizados pelas meninas, tudo era pensado e registrado por padre Siqueira (1877): “[...] todas deverão se preparar para viverem do seu trabalho, quer como criadas ou governantes da casa, conforme o sistema seguido na Europa ou como professoras as que se habilitarem para o magistério, quer constituindo-se em família, pelo casamento”.

Os diversos documentos sobre a formação das meninas que viviam na Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo Escola e, principalmente, os egodocumentos do sacerdote demonstram a sua ideia de que “[...] a mulher pobre [pode vir] a ser além de uma boa e futura esposa, uma digna empregada no santuário das famílias, bem como ajudar o próprio governo na direção e governança de escolas e asilos que muito cedo ver-se-á forçado a criar pelo interior” (Jornal O Mercantil, 1875). Assim, as alunas eram formadas para “transmitir” os valores que aprendiam no interior da escola, inseridas em situações projetadas de acordo com o futuro destinado para cada uma delas: para se tornarem mães, esposas, criadas, professoras e até religiosas, como ocorreu com algumas que fizeram votos nas congregações que, sucessivamente, administraram a Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo3.

As meninas eram divididas em classes por idade e por aptidões, ou seja, as que demonstrassem disposições mais elevadas ascendiam a maior grau de educação, afiançando o seu futuro papel na sociedade. Para as que tivessem aproveitamento mediano, ensinavam-se apenas leitura, ortografia e alguns elementos de aritmética; já as que evidenciassem manifestações inequívocas de “claro e perspicaz entendimento” deveriam ser preparadas para serem futuras professoras. Todas, de certa forma, realizavam práticas de ofícios que lhes eram ensinados e, para aquelas consideradas mais inteligentes, havia um outro destino, o ensino do professorado. Ainda assim, todas eram educadas para serem boas mães de famílias (Vasconcelos, 2020).

A todas as alunas eram ensinadas práticas do ofício doméstico, a fim de que na sua própria casa fossem boas esposas e mães, ou para que, se empregadas como criadas e damas de companhia, soubessem gerir uma casa. Ao organizar a escola dessa forma, era evidente a distinção que propunha o fundador: aquelas que se destacassem “abraçariam o magistério” e as que soubessem fazer bons trabalhos “alugariam serviços”. Assim, a escola oferecia a formação a partir das características pessoais de cada uma, pois, para o idealizador, o papel da instituição era dar à “classe pobre” condições de exercerem a ocupação para a qual tivessem talento e inteligência, pois, até completarem os estudos, “[...] não estão preparadas; faltam-lhes, em geral, método de trabalho e instrução” (Relatório, 1877).

De todo modo, a finalidade precípua da Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo era formar as meninas para que, no futuro, pudessem prover seu próprio sustento, trabalhando em casas de famílias ou em escolas. Para tanto, a educação oferecida consistia em aprendizagens capazes de tornar a mulher detentora de boas maneiras, bem-educada, apta a exercer os papéis sociais permitidos a ela com recato: esposa, mãe, criada, professora. A própria vestimenta colegial (o uniforme) já era um símbolo que investia na caracterização do pudor e do decoro, por meio do corpo coberto, escondido (Vasconcelos; Leal, 2014).

Sobre isso, Lira (2009) salienta que, nas escolas confessionais, a elaboração do comportamento esperado também era determinada pela sujeição do corpo, assegurada na utilização de roupas que o abrigavam e o mantinham escondido, como mantos, túnicas e hábitos. A vestimenta, o comportamento e os gestos faziam parte do arquétipo religioso que conformava o corpo, cujas influências vão se fazer sentir na sociedade para além dos conventos, aportando nos ambientes familiares e em outras instituições.

No interior da Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo, o cotidiano escolar vivido, suas práticas, normas e concepções evidenciavam um sistema rígido de ordem e disciplina, desde as ações diárias de higiene, alimentação e lazer até as aulas propriamente ditas. As rotinas obedeciam a um rigoroso padrão de horários e de espaços definidos, carregados de conteúdo disciplinar e ordeiro, caracterizado por um mecanismo de vigilância e de marcação de todas as ações, por meio do sino, que soava com toques diferenciados para cada tarefa/tempo a ser realizada.

Ao analisar os decretos regulatórios da escola na época em que o fundador ainda orientava a formulação das disciplinas curriculares a serem lecionadas, percebe-se que ele definia a doutrina cristã e a história sagrada como disciplinas primordiais para a vida e os arranjos domésticos e o bordado como a forma de instruir as alunas para os afazeres domésticos. Segundo Mauad (2010), à época, década de 1870, a formação de meninas evidenciada no currículo das escolas começou a apresentar um conjunto de disciplinas diferenciadas, apesar de manter a valorização das habilidades manuais, dos dotes sociais e de obras de agulha de todas as qualidades. Os saberes instituídos como disciplinas na Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo compreendiam a educação moral, religiosa, intelectual e física para as meninas. O currículo escolar era construído com base nos fins a que a escola se propunha, voltado para uma formação geral e uma formação religiosa, além da aprendizagem de ofícios femininos, com as discentes devendo instruir-se em ordem dialógica entre teoria e prática.

A ideia era proporcionar uma educação que pudesse claramente destacar a aptidão e a inteligência. As alunas que se sobressaíam eram direcionadas para o magistério, o que também atendia a uma outra necessidade de formar professoras capacitadas para lecionar na própria escola. Assim, a intenção era que as alunas que se destacassem em inteligência e aptidão para a docência se tornassem professoras e fossem mantidas na casa. Essa era uma recomendação anotada por padre Siqueira, desde o princípio, como seu objetivo na constituição do corpo docente.

A ação pedagógica realizada no interior da escola seguia os princípios do método Lancaster, em que se repartiam as alunas em classe, utilizando-se das mais “inteligentes” para auxiliar as que tinham menos condições de aprendizagem, bem como aquelas que tinham aptidões para o exercício do professorado como auxiliares das mestras.

Com base nessas premissas, à medida que as alunas cresciam e concluíam seus estudos, iam assumindo funções reservadas às mestras, ressaltando que muitas não saíam da escola após completar a idade para deixar o estabelecimento, mas permaneciam na instituição dando aulas já com a profissão de professora.

3 Práticas cotidianas e materialidade: acordar, rezar, estudar, trabalhar e dormir

A cultura escolar da Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo preservada nos arquivos demonstra uma diversidade de práticas que expressam a maneira pela qual as meninas deveriam ser educadas para viver e atuar na sociedade oitocentista. O mundo entre as paredes da escola obedecia a uma organização com características singulares, que possuía seus próprios ritos, atos e linguagens (Vasconcelos; Boto, 2020). Assim é que repetidamente, dia após dia, eram realizadas orações pela manhã voltadas para os benfeitores; a seguir, iniciavam-se as aulas, prioritariamente de religião, continuadas por um currículo direcionado para os afazeres domésticos, que conduzia as alunas para serem mães de família e gestoras da casa. Acordavam, rezavam, estudavam, trabalhavam e dormiam, “[...] todas eram obrigadas ao trabalho. Diversas artes serão ensinadas, desde a culinária até a música” (Correio Paulistano, 1870). Com essas palavras, o cotidiano da Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo era descrito nos jornais.

De acordo com Alves (2010), desde o prédio até as lousas, os manuais, os uniformes, os cadernos escolares, os instrumentos de escrita, além dos mais diversos materiais, contêm marcas de um passado com seus signos e significados, que podem revelar inúmeros vestígios para a recomposição da memória de uma instituição (Alves, 2010). Para a análise acerca das práticas cotidianas da Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo, um dos aspectos relevantes observado foi o uso do uniforme, como um objeto de padronização e também de formação. Por meio das fotografias e materiais preservados, verifica-se que as meninas usavam um uniforme aparentemente na cor marfim, com um detalhe na gola em tecido branco bordado com renda. Para Ribeiro e Silva (2017, p. 577), “[...] dentre o conjunto de elementos materiais que compõem a escola e sua cultura está o uniforme, materialidade aqui concebida como um dos elementos constitutivos da cultura escolar”.

Fonte: Arquivo da Sala-Museu.

Figura 3 Fotografia das alunas da Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo com o uniforme usado no final da década de 1870

O uniforme da Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo observado nas fotografias da época revela o pertencimento de cada uma àquele grupo e demonstra outras possibilidades de leitura que podem estar implícitas no seu uso, além da existência de símbolos com significados distintos. Entre esses significados, verifica-se que o uso do uniforme era uma forma de controle da sexualidade, pois tinha como intuito esconder “[...] os corpos das jovens, o que combinava com a exigência de uma postura discreta e digna” (Louro, 1997, p. 461 apudPoletto, 2020). Outro fator importante quanto ao uso do uniforme é o sentimento de identificação e de atribuição das alunas, que representavam esteticamente os modelos estabelecidos de meninas dóceis, ordeiras e produtivas.

Nesse contexto, ensinar regras de civilidade era tão importante quanto as aulas de gramática, de história e de geografia. A aprendizagem da civilidade escolarizada tinha um papel relevante para o bom comportamento da criança (Cunha, 2013). “Escrever bem” era um dos tópicos assinalados como fundamental por padre Siqueira, que considerava a escrita como um dos aspectos de grande importância para as alunas da época. Segundo o sacerdote, a caligrafia era básica para que uma menina tivesse sucesso em sua vida futura: tanto na vida doméstica em família quanto como professora. Para Souza (2009), o conteúdo dos manuais de caligrafia, matéria básica do ensino elementar, era constituído, muitas vezes, por normas de civilidade e doutrina cristã. Nesse sentido, a escrita caligráfica, além de instruir o traçado das letras, ditava a boa educação, incutindo a ideia de autocontrole como preceito de civilidade (Cechin; Cunha, 2007). Assim, os manuais de caligrafia levavam a criança e a adolescente não somente a ter uma bela caligrafia, mas a refletir sobre questões de obediência e cuidados entre outras boas maneiras, “[...] a fim de fazer das mulheres boas mães, esposas e gestoras da casa” (Vasconcelos; Leal, 2014, p. 15). Princípios ligados à ética, obediência, respeito e bondade eram demarcados no texto, sinalizando para uma formação harmônica entre moral e virtudes cristãs (Cunha, 2013). Os manuais de civilidade possibilitavam, portanto, a construção de uma dada conformidade social em um tempo e espaço delineados, permitindo modelos civilizatórios reverberados na sociedade como protocolos de etiqueta inclinados à formação da boa moça de família, obediente e bondosa (Cunha, 2013). É preciso lembrar que, ao ler a composição e copiá-la nos livros de caligrafia, interiorizava-se o conteúdo, ou seja, a regra de civilidade implícita acabava sendo aprendida.

Nessa mesma linha, Boto (2017) acentua o caráter disciplinador (regulador) como próprio da instituição escolar, tendo como um de seus fundamentos o princípio da produção e autorregulação dos alunos. Na Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo, o soar do sino, as filas para os traslados, o silêncio e até mesmo o medo objetivavam o controle civilizatório e uma produção discursiva em torno das meninas. Escolano Benito (2017) aborda as questões da cultura empírica da escola como um espaço marcado por uma cadeia de ritualidades: hora de rezar, de comer, de dormir, de conversar, de brincar, etc., criando liturgias específicas e reforçando determinadas práticas cercadas de discurso civilizatório (Escolano Benito, 2017).

Dentro da escola, invariavelmente, essas práticas, normas e concepções revelavam um sistema rígido de controle da ordem e da disciplina, desde as ações diárias de higiene, alimentação e lazer até as aulas propriamente ditas (Vasconcelos; Leal, 2014). Os rituais faziam parte da rotina das alunas, além de que cada rito tinha a sua intenção: “[...] ajoelhar-se significava mostrar devoção a alguém superior; mãos postas indicavam súplica; enfileirar-se significava ordem/organização para apresentar-se para alguém” (Vasconcelos; Leal, 2014, p. 20); ou seja, os movimentos reiterados no cotidiano da Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo caracterizavam-se como símbolos, não só de religiosidade, mas também de submissão exigida aos partícipes da comunidade.

Um exemplo da submissão explícita exigida cotidianamente era o sinal sonoro, o sino, que marcava a hora para as refeições. Nesse momento ritualizado, entendido como para saciar necessidades físicas, comia-se nos refeitórios em silêncio absoluto e a alimentação era baseada em uma lógica de não desperdício e sacrifício, na qual todas deveriam comer e apreciar os alimentos oferecidos, sob pena de ficarem com fome (Vasconcelos; Leal, 2014). Enfim, as meninas eram modeladas diariamente na Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo, submetendo-se a práticas e rituais estabelecidos para conformarem-se aos padrões femininos da época e, em particular, da escola. Essas práticas também realçavam comportamentos submissos e reforçavam a obediência que elas tinham ao fundador e às professoras, podendo ser consideradas como formas de regulação que produzem autorregulação (Elias, 2011). De acordo com Vasconcelos e Leal (2014, p. 18), o “[...] objetivo era de que, cada vez mais, se afastassem da imagem pecadora da Eva e se aproximassem da imagem imaculada de Maria”.

Pode-se dizer que a Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo, durante o período em que funcionou segundo os princípios de sua criação, estava impregnada por três camadas de jurisdições. A primeira camada era composta pela forma como a sociedade da época olhava para a mulher das classes mais desfavorecidas social e economicamente, conduzindo-a para aquilo que era esperado dela: “[...] ser boa mãe, gestora da casa e uma esposa atenta às determinações do marido” (Vasconcelos, 2020, p. 108). A segunda camada eram as decisões e escolhas do padre Siqueira e seu ideário para a escola, propondo-lhe rituais inspirados em programas de educação que ele havia visto em suas peregrinações e aqueles que ele acreditava serem os melhores para a formação de mulheres. E, por fim, uma terceira camada era instituída pela convivência diária das meninas com as religiosas e as professoras, que proporcionavam também um processo formativo implícito e explícito às alunas.

De certa forma, essas três forças que agiam no interior da escola se faziam presentes por meio de rituais formativos e civilizatórios, cujo objetivo comum era que as asiladas se tornassem boas mães de famílias, que pudessem ter instrução apropriada às suas idades e que fossem preparadas para as futuras obrigações impostas pela sociedade da época. Desde o momento de acordar até a hora de dormir, as meninas eram acompanhadas e vigiadas, sendo conduzidas a agir conforme as diretrizes daquele lugar.

4 Considerações finais

“Declarar um lugar, um edifício, um objeto patrimônio muda imediatamente o olhar que se porta sobre ele; permite e proíbe certos gestos” (Hartog, 2020, p. 46). Ao olhar o prédio da Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo, hoje, em suas dimensões datadas de 150 anos, verifica-se a singularidade das ideias de seu fundador, com todas as implicações e as subjetividades que esse tipo de edificação suscita: um homem, na década de 1870, subsidiado com doações e esmolas conseguiu construir, em pouco mais de dois anos, uma instituição de proporções consideráveis, com um ideário que atravessou décadas e atingiu centenas de mulheres da região e para muito além dela.

A escola do padre Siqueira é um edifício monumental, mesmo para os padrões atuais da cidade de Petrópolis, parecendo “congelado no tempo”. Um monumento que resistiu às transformações geográficas, econômicas, sociais e climáticas, e que guarda, de forma bastante preservada, a documentação que envolve o período de sua criação como escola e internato de meninas, oferecendo aos pesquisadores inúmeras possibilidades. “A cultura material envolve dois grandes elementos inter-relacionados: o edifício, ou artefato fixo, e a infinidade de artefatos móveis que estão em seu interior ou à sua volta” (Funari; Zarankin, 2005, p. 137).

Ao manusear, ler, analisar e interpretar os documentos da “Sala-Museu”, é possível compreender que o ideal do padre Siqueira era que a Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo exercesse um papel formativo na vida das alunas egressas, levando-as a proverem o próprio sustento. Para tanto, criou e registrou uma rígida organização de internato feminino, com algumas regras conventuais, onde as meninas ficavam imersas durante toda a formação no interior da escola. O caráter disciplinador da obra pode ser percebido no rigor, nos silêncios, nos horários para acordar, alimentar-se, dormir, conversar, brincar, rezar, estudar, etc., revelando o absoluto controle sobre as alunas, seus comportamentos e suas ações.

A disciplina esperada e aspirada por padre Siqueira e pelas religiosas das congregações4 que atuaram na Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo era controlada por meio de um elemento característico daquela instituição, o sino, cujo toque transmitia as mensagens reguladoras codificadas por meio do som. Esse instrumento soava toda vez que algum discurso precisava ser produzido. Entretanto, hoje, encontra-se silenciado em uma vitrine na “Sala-Museu”, testemunho de um passado que desafia o tempo.

Assim, os processos de escolarização e a seleção de conhecimentos a serem estudados com base nas aptidões pessoais eram aplicados a todas as alunas e carregados de métodos disciplinadores, produzindo meninas formadas a partir de um ensino respaldado pelo catolicismo e sustentado no que era esperado para as mulheres da época, ou seja, possuir uma boa educação e instrução para se tornarem boas mães de família ou para sustentarem a si próprias em uma ocupação considerada adequada.

Chiozzini e Leal (2022), em pesquisa sobre a presença negra na Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo, constatam a existência de alunas pretas e pardas entre as meninas admitidas pela instituição, o que reforça as características da obra idealizada por padre Siqueira no contexto da década de 1870. Entre as alunas, havia filhas de mães escravizadas que receberam o mesmo tipo de escolarização “[...] em um momento em que a instrução de mulheres ainda era objeto de discussão e sofria muitas críticas” (Chiozzini; Leal, 2022, p. 18).

À guisa de conclusão, entendemos que socializar os resultados desta pesquisa traz uma contribuição para a história das mulheres das camadas mais desfavorecidas da população, cujos registros de suas práticas educacionais, em particular daquelas que estiveram sob a guarda destes modelos de instituições asilares, ainda se encontram como os mais silenciados.

texto en

texto en