PRIMEIRAS LINHAS, PRIMEIROS ENCONTROS: A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E MINHA INFÂNCIA

Esta escrita emerge de um convite feito para participar de um painel que é parte de outras atividades que envolveram a Conferência Internacional de Educação de Adultos, organizada pela Associação Canadense de Educação de Adultos, cujo motivo primordial foi celebrar os 100 anos do educador Paulo Freire1, com uma interface aos processos educativos daqueles/as que foram impossibilitados/as de uma escolarização na dita idade certa. A educação de jovens e adultos (EJA), no Brasil, constitui uma modalidade de ensino que, na concepção de Friedrich et al. (2010, p. 392):

[...] emerge de lacunas do sistema educacional regular (processo de escolarização) e compreende um conjunto muito diverso de processos e práticas formais e informais relacionadas à aquisição ou ampliação de conhecimentos básicos, de competências técnicas e profissionais ou de habilidades socioculturais.

No que diz respeito à EJA, tive breves experiências em minha trajetória profissional como docente e pesquisadora, todas expressivamente marcantes. Iniciei minha trajetória na docência como professora da educação básica, na zona rural e urbana, ambas as experiências em escolas públicas com grupos populares, e atualmente trabalho como docente em uma universidade pública federal situada no extremo sul do Brasil, em um município chamado Pelotas/Rio Grande do Sul. Esse município é a representatividade da história da composição étnico-racial brasileira, no que tange a um espaço no qual a escravização negra foi asseverada pela engenharia da produção de carne salgada - o charque - e cujas formas negras de existir e resistir despontam-se como características educativas em mundos marcados por processos diaspóricos de diferentes naturezas e intensidades. Nesse sentido:

[...] o tráfico negreiro, contraditoriamente, descentralizou as energias vitais e espirituais do Continente Africano, que, nas genocidas travessias atlânticas, foram se recriando em todos os lugares [...]. O Rio Grande do Sul berço da política imigratória, também é território de uma população negra e quilombola, que fora invisibilizada ao longo doa anos quanto à sua capacidade de produzir, resistir [...] (Nunes, 2015, p. 180).

Esse Brasil, visto do extremo sul da região Sul, constitui um paradoxo: de um projeto eugênico2 à contraditória hegemonia populacional, hoje majoritariamente negra. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE), somados pretos e pardos, temos um contingente negro de 56,4%.

De antemão apresento-me, neste momento, como uma não estudiosa de Freire, mas sim como uma leitora marcada pelas suas reflexões, reveladoras de suas posições políticas e sociais como intelectual orgânico. Talvez este seja o diferencial na forma como se estabelece essa relação - entre mim e o autor - de muitas décadas, de muitos lugares e de uma polissemia de olhares e experiências demarcadas pela intersecção de raça, classe e gênero.

REFLEXIVIDADE A PARTIR DE PAULO FREIRE: ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS/AS A PARTIR DE MINHA PRÓPRIA HISTÓRIA

Anuncio-me a partir de algo que passou a fazer diferença a partir das primeiras leituras de Paulo Freire: impossível fazer qualquer reflexão sem nos voltarmos para a nossa própria história e, hoje, diria que a imersão se fez mais profunda por tratar-se de um momento no qual a educação de jovens e adultos, acrescentaria também idosos, motiva-me para esta escrita. Para tanto, não recorro apenas às experiências profissionais, e sim organizo meus pensamentos de acordo com minha história anterior à docência, como filha mais nova de uma mãe em processo de alfabetização.

É um exercício de escrita autobiográfica porque, ao querer reverenciar os 100 anos de Paulo Freire, faço-o através de um processo que Eggert e Silva (2011, p. 10) atribuem, ancoradas em Josso (2004), como um “caminhar para si”, ou seja “[...] que nos remete a nossa própria trajetória vida neste mundo [...] envolvendo vários aspectos que foram historicamente e academicamente apartados do processo investigativo, tais como emoções, relacionamentos, afetividades, trajetórias vividas, dificuldades enfrentadas, etc.”

É inevitável não me remeter a uma pessoa adulta que, à época que Freire protagonizava modos peculiares de alfabetização, estava indo à escola noturna aprender as primeiras letras: a minha mãe, mãe dos cinco filhos que conseguiram vingar ante tantas dificuldades que nos eram postas; nas suas gravidezes, três crianças faleceram no momento da gestação.

Uma das únicas e escassas fotografias de que lembro do seu tempo de criança (fotografias eram raras às classes populares) diz respeito à finalização da etapa inicial de escolarização, à época o Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral). Junto a ela, na fotografia, somavam-se mais cinco pessoas, todas trabalhadoras e trabalhadores. Tal registro me enchia de orgulho e foi emblemático para quem ainda não havia ido à escola; foi emblemático no que diz respeito a uma característica que se tornou rotina para ela: escrever! Tornou-se rotina para uma mulher negra, empregada doméstica, que passou a escrever muito e de forma peculiar. Quando partiu dessa existência, deixou uma grande quantidade de pequenos papéis escritos com tudo o que ouvia, inicialmente na escuta dos programas de rádio e, mais tarde, muito mais tarde, na televisão.

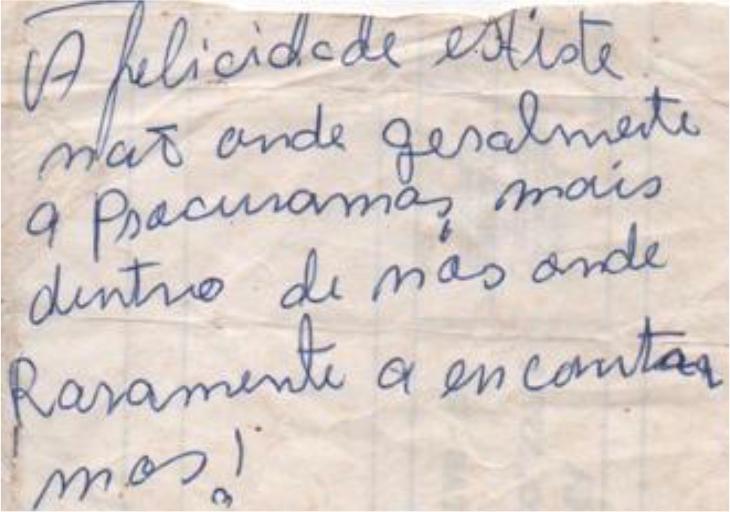

Esses pequenos papéis, na maioria das vezes, não eram folhas límpidas; eram pedaços de papéis utilizados como embalagens, folhas de papéis reciclados, enfim, eram papéis quaisquer (Figura 1) cujas escritas revelavam a profundidade do modo como construiu a sua vida, a minha e de meus irmãos, durante as múltiplas jornadas de trabalho doméstico na casa das patroas, na garantia do nosso humilde viver.

A preparação para esta escrita me levou, então, a buscar uma mala de documentos, fotografias, convites, cartões de Natal, enfim, lembranças pertencentes a meus pais com o objetivo exclusivo de recuperar a fotografia acima mencionada, contudo não a encontrei. Durante o processo de procura, acabei por me demorar nos detalhes de cada achado e contentei-me por analisar um conjunto de outras tantas coisas que traduzem aquilo que é pressuposto freireano: aprender, refazer-se, projetar e esperançar-se por meio das utopias conscientes de que fui forjada, consoante as memórias de uma família negra e comum como potente construtora da minha e de outras histórias, de modo a desfatalizar situações perversas, a antever “[...] um futuro eticamente mais justo, politicamente mais democrático, esteticamente mais irradiante e espiritualmente mais humanizador” (Boff, 2021, p. 11).

Não saberia discorrer sobre o quanto e como o coração palpitou, sobre as mãos que tremeram ante os (re)encontros contidos na mala, sobre as novas racionalidades que me ocorrem e reafirmam o dado da minha inconclusão3, da vida e mesmo da morte!

O momento desta escrita, ademais, consiste num período histórico que se faz imprescindível evocar, no qual todos os dias a esperança prevalece como possibilidade de resistir a tantas perdas provocadas pela pandemia de Covid-19. Em verdade, a pandemia expôs a olho nu um conjunto de ameaças, ou melhor de ameaçados, que preexistiam à crise, que, além de sanitária, foi, acima de tudo, civilizatória.

Nunca foi tão necessário aquilo que é força intrínseca à nossa natureza humana, à nossa experiência histórica: esperançar como verbo a ser conjugado, insistentemente, porque, de igual forma, foram dias ininterruptos de luto, sofrimento e dor. A todo momento nos coube encontrar mecanismos para reinventar a vida, despotencializada pela ausência do abraço. Despotencializada, também, por uma ausência de políticas que atacassem a letalidade de um vírus que brigava para se alojar em nossos corpos e cujo combate escapava à biologia, desafiando a ciência biomédica a expandir seus laboratórios e a compreender o efervescente laboratório social formado pelas diversas sociedades mundiais, latinas e, em especial, a brasileira. Realidade fraturada, historicamente, por um conjunto de opressões que jamais calaram as resistências: de alguma forma se sobreviveria a tudo isso!

Sim, esperançaríamos a vida, sem deixar de lamentar as mortes, que foram para além de números4, mas que, nessa representatividade, somaram-se à casa de quase setecentas mil pessoas. Em alusão à morte de D. Elza, esposa de Freire, o pensador afirmou que “[...] contra a morte não há truques. É sentir a fundo a dor inevitável ao perceber que alguém se vai, para em seguida, mais cedo ou mais tarde, aprender a manha de seguir a vida” (Freire, Guimarães, 2003, p. 4).

Aprender a manha de seguir a vida não é aprendizado fácil. A manha, para Freire (2006b, p. 305), é “[...] a necessária forma de defesa que se encontra na resistência cultural e política dos oprimidos”, portanto, creio que cada um de nós vai tecendo uma rede de significados a partir de suas experiências individuais e coletivas e os efeitos dessas experiências nos obrigam, por vezes, a olhar para trás e a reconstruir alguns percursos que não se perdem no tempo, ainda que, muitas vezes, não os percebamos como força.

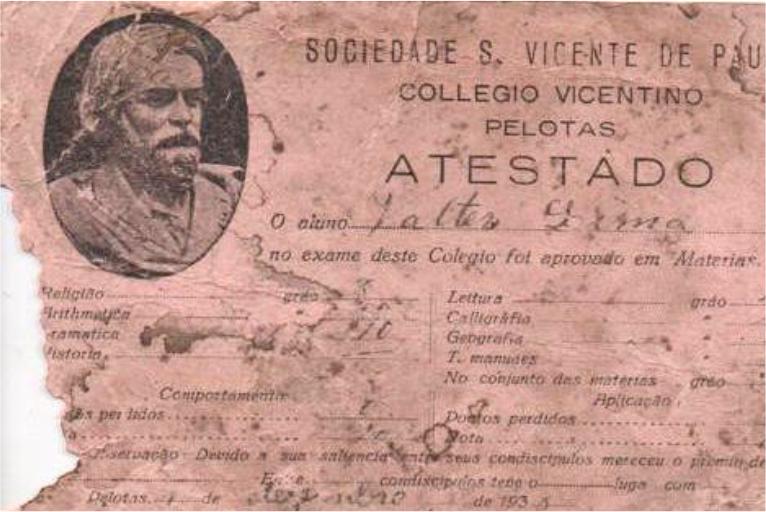

Falar sobre a educação de adultos fez-me abrir a mala material de recordação, porque as recordações subjetivas estão guardadas em todos os lugares e tempos. Para falar sobre Paulo Freire, voltei a um tempo que muitas das vezes não vivi, mas que existe em mim quando encontrei, na mala que procurava, a fotografia da concluinte do Mobral, um boletim escolar (Figura 2), datado em 1938, do Sr. Walter, meu pai, um brilhante artesão de pães - padeiro - que esteve poucos anos na escola.

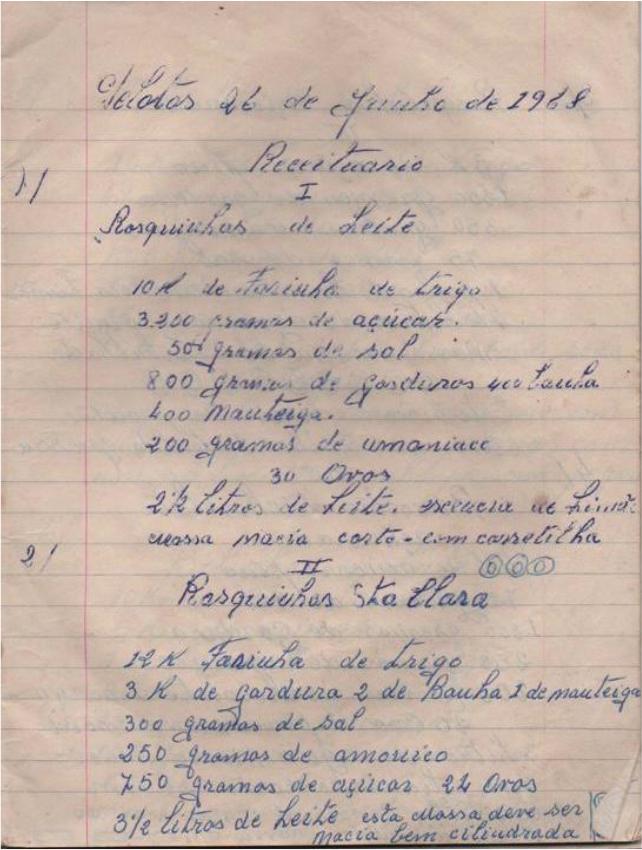

Esteve na escola, talvez, tempo insuficiente para que lhe fosse tolhido o orgulho de assinar calmamente o seu nome; escrever os seus cadernos de receita (Figura 3), com uma grafia que colocaria em questão a sua quase nenhuma escolaridade.

Com talento e com uma calma que desobedecia a fúria do tempo que o capital incide sobre a vida de operários: escrever com orgulho numa letra que era um requintado desenho sobre o papel, um verdadeiro ato de desobediência!

PEDAGOGIA DO OPRIMIDO E A POSSIBILIDADE DE PEDAGOGIAS OUTRAS

Enfim, cheguei ao meu encontro com a primeira leitura de Freire, no final da década de 1980, quando ingressei na Faculdade de Educação Física (UFPel), em um curso que, à época, questionava os sentidos dos movimentos humanos que primordialmente advêm de um corpo:

[que] move-se, age, rememora a luta de sua libertação, o corpo afinal deseja, aponta, anuncia, protesta, se curva, se ergue, desenha e refaz o mundo. Nenhum de nós, nem tu, estamos aqui dizendo que a transformação se faz através de um corpo individual. Não, porque o corpo se constrói socialmente (Freire apudFigueiredo, 2010).

Era um momento muito efervescente, período de redemocratização política do país e que nos incitava a reinventar uma educação física que, com todas as heranças militaristas, eugenistas e tecnicistas, na verdadeira acepção de disciplinarização de corpos, teria que ceder a outras possibilidades que não fossem aliadas àquilo que, em tempos recentes, tentou-se reatualizar por intermédio do lema da bandeira - ordem e progresso. Em realidade, um discurso subliminar que acena para o descarte daqueles/as cuja vida, tal como seus corpos, são considerados residuais: eram e continuam sendo muitos os desafios.

Para os dias de festejos pelo centenário de nascimento de Paulo Freire, retomei o primeiro e um dos únicos livros que me foi possível comprar no período de uma graduação na qual me tornaria professora, não obstante a escassez financeira de uma jovem cuja única renda eram os pequenos trabalhos domésticos que garantiriam a permanência em um espaço cujo acesso demarcou, também, um feito inédito em sua família: ser a primeira a ingressar no ensino superior.

O livro era Pedagogia do Oprimido (1983), uma leitura que me absorveu durante meses; li-o todo, marquei-o com um pedaço de giz de cera de cor vinho, copiava os conceitos nas bordas superiores das páginas e, com toda certeza, não captei a complexidade da leitura na sua totalidade. Registrava as datas de leitura nas páginas e, muitas vezes, fui tomada pelo medo! Sim, medo, pela relação, paradoxalmente, tão distante e tão tênue das condições históricas, dialéticas e conflitantes entre opressores/as e oprimidos/as.

Medo de que a tal da práxis, que terminara de conhecer enquanto palavra, se inscrevesse no horizonte do irrealizável. Conseguiria, algum dia, humanizar-me a tal ponto de ser aquela mulher do quefazer freireano? Na medida em que o “[...] que fazer é exatamente porque seu fazer é ação e reflexão. É práxis. É transformação do mundo” (Freire, 1983, p. 145).

No entanto, é sempre necessário:

[...] estabelecer certos limites para o nosso medo. [...] Não preciso fazer discursos públicos sobre o meu medo. Mas não preciso racionalizá-lo e não devo negá-lo, dar-lhe nome e dar a impressão de que não estou com medo. No momento em que você começa a racionalizar seu medo, começa a negar seus sonhos! (Freire, Shor, 1987, p. 70)

Esse medo é também o medo construído de outros/as, narrado por Frantz Fanon (2008, p. 105): “Medo! Medo! Medo! E começavam a me temer! E começavam a me temer [...] já sabia que existiam lendas, histórias e, sobretudo historicidade [...] o esquema corporal, atacado em vários pontos, desmoronou, cedendo lugar a um esquema epidérmico racial”.

A primeira leitura de Freire, mais tarde, levou-me a encontrar em Frantz Fanon (2008, 2015) outras formas de compreender o binômio oprimido/opressor, à luz do que o autor nomeia como colonizado/colonizador; as dificuldades, socialmente construídas em reconhecer-me como produtora da história, revelaram-me uma compreensão interseccionada, em que as dimensões da pobreza ou da classe social se articulam à minha condição de mulher e negra.

Ante isso, já são anos de formação acadêmica, juntamente à atuação profissional, inicialmente na educação básica e posteriormente na universidade, com a convicção de que o rastro da Pedagogia do Oprimido se tornou a pedagogia da práxis, da liberdade, da humanização. Liberdade como condição de humanidade que possibilitaria o reposicionamento dos miseráveis do mundo, dos Condenados da Terra, como diria Frantz Fanon (2015), a lugares de dignidade; dignidade esta roubada por meio dos violentos processos de colonização e da permanência pela colonialidade5 (Quijano, 2010).

Do meu lugar de classe, raça e gênero, a luta antirracista tornou o horizonte passível de transformar as ruas, as vilas, os quilombos, esses lugares-escolas como potentes para uma atuação que não cinda teoria e prática; que não dissocie pesquisa de ensino e extensão como compromisso político; que me impulsionam a estar com na construção de educações e escolarizações contrahegemônicas, no que tange à formação de educadores/as, construção de projetos de escolas diferenciadas para quilombos, na produção de materiais didáticos cuja matéria-prima é um cotidiano negro reafricanizado nas diásporas; na construção e implementação de políticas públicas que, em síntese, constituem projetos de sociedade que implicam a libertação radical de todos/as os/as envolvidos/as na relação antagônica entre quem oprime e quem é oprimido/a.

Por isso, no bojo da luta por uma sociedade mais justa, os determinantes da classe social tornaram-se insuficientes para compreender que, talvez, os níveis de opressão diferenciam-se pela tenacidade como corpos são classificados pela violenta métrica das diferenças, em especial da raça.

Frantz Fanon, que é tão presente em Pedagogia do Oprimido, que se anunciara na Educação como Prática de Liberdade (2007), torna a minha aproximação a Freire mais profunda, porque me permitiu desvelar o mito da democracia racial brasileira, ausente na lista de mitos da Pedagogia do Oprimido6. Mitos estes que Freire (1985) afirmou serem depositados, cotidianamente, através dos comunicados que, em massa, impedem uma verdadeira comunicação que os rechace, condição indispensável à mudança do status quo:

O mito, por exemplo, de que a ordem opressora é uma ordem da liberdade. De que todos são livres para trabalhar onde queiram. Se não lhes agrada o patrão podem deixálo e procurar outro emprego [...]. O mito de que todos, bastando não ser preguiçosos, podem chegar a ser empresários [...] (Freire, 1983, p. 162).

Esse mundo mitificado da década de 1960 persiste no século XXI; por ironia, tivemos representações políticas conclamando por alguns/mas como mito. Este reedita discursos e práticas que fomentam o racismo, que em todas as suas versões são cruéis pedagogias do ódio. Uma pedagogia do ódio que, na perspectiva de Freire (1983), também jamais será totalitária. São várias pedagogias insurgentes, ele nos mostrou isso: oprimir, esperançar e indignar são pedagogias que se fundem!

Penso nas pedagogias quilombolas7 que não reconhecem seus lugares de viver como terra, mas como um território cultural, cuja educação, que secularmente os/as sustenta, fragiliza a lógica binária entre os conhecimentos da escola e os conhecimentos da vida.

Essa foi uma pedagogia emergente no trato com a educação de jovens, adultos e idosos/as quilombolas, experiência já citada anteriormente; essas pedagogias se constroem e reconstroem cotidianamente porque a escrita da palavra é precedida por outras formas de uso delas, tais como o canto, que tornam os atos pedagógicos verdadeiros desafios:

A palavra cantada era palavra escrita/cultivada na terra, brotava da alma. Os cantos acima eram cantos de trabalho utilizados pela mulher para aliviar o cansaço produzido pela labuta: ‘Eu cantava vinte e quatro horas sem parar na roça, eu nem via o dia passar e ainda não repetia canto. Eu ia pra beira do rio e adorava lavar roupa cantando’ (D. Vani, quilombola da Comunidade Quilombola de Castro/PR) (Nunes, 2019, p. 1179).

Assim sendo:

Em quilombos os desafios pedagógicos são muitos; embora a cultura oral seja, igualmente, característica marcante nas comunidades, outras particularidades em solo brasileiro foram construídas pelos negros da diáspora. É necessária uma escuta atenta a tudo que ‘fala’ em quilombos para então construir metodologias que dialoguem com os/as alfabetizandos/as em uma linguagem que, nas suas mais diversas formas de manifestação, todos possam contá-la, lê-la e registrá-la (Nunes, 2019, p. 1188).

A educação dos/as jovens e crianças, por conseguinte, sempre é educação com os velhos/as que, se não vão/foram à escola como estudantes, estão permanentemente na escola como história, memória e, principalmente, como troncos velhos para epistemologias que não cessam de (re)insurgir. Em alguns contextos, junto aos Conselhos Escolares das comunidades remanescentes de quilombo, existe o Conselho dos Anciões/ãs, a exemplo da Escola Diogo Ramos, em Adrianópolis/PR, na Comunidade Quilombola João Surá. Toda a estrutura pedagógica e didática dessa escola é emergente de uma Proposta Experimental de Escola (Paraná, 2009) construída entre a Secretaria de Educação do Paraná (SEED), pesquisadores/as e comunidade; esta proposta teve desdobramentos a partir do questionamento da comunidade sobre a escolarização com a qual não contavam e que gostariam de ter, primeiramente para os/as filhos/as e, depois, para si, ao encontro do que Freire (2006b) afirma sobre a impossibilidade de ensinar e formar sem observar os contornos geográficos e sociais do contexto.

Naquele momento, quando construímos o Projeto Experimental de Escola a partir da escuta dos/as indícios de ser mais, observávamos que:

[...] quando nos remetemos às populações negras que são marcadas pela eterna luta em direção à liberdade, convive-se com este binômio - liberdade/escravidão - por isso, é um ato pedagógico estabelecer caminhos que levem ao ser mais: ‘Basta, porém, que os homens estejam sendo proibidos de ser mais para que a situação objetiva em que tal proibição se verifica seja, em si mesma, uma violência’ (Freire, 1988, p. 42) (Paraná, 2009, p. 53).

Na cronologia das obras de Freire, mesmo após suas experiências em contato com o racismo norte-americano e as vivências no cotidiano africano, o combate ao racismo, em todas as suas dimensões (estrutural, institucional, epistêmico e fenotípico), está anunciado nas entrelinhas de uma proposta que, se traz o binômio da liberdade como condição de humanidade, implica dizer que os extremos das desumanizações consistem nas coisificações de gente.

Nesse sentido, não há educação que liberte e nem chance de re-humanizar o mundo se este não for desracialializado, na perspectiva de um ser mais, sem deixar de sê-lo: “[...] o negro não deve mais ser colocado dentro desse dilema: branquear ou desaparecer” (Fanon, 2008, p. 95). Esse dilema tem estado ainda presente nos processos educacionais impostos, desde a educação das crianças até a educação dos adultos.

Ambas as condições são sinônimo de uma violência colonial que “[...] na imersão que se encontram, não podem os oprimidos divisar, claramente, a ‘ordem’ que serve aos opressores que, de certa forma, ‘vivem’ neles. ‘Ordem’ que, frustrando-os no seu atuar, muitas vezes, os leva a exercer um tipo de violência horizontal” (Freire, 1983, p. 53).

Tem-se no Brasil uma violência em curso, em grande medida sustentada por um estado necropolítico8 que transforma sistema de segurança pública em morte autorizada. São jovens negros (IPEA, 2011) que interrompem as suas vidas pelas balas certeiras, ao invés de perdidas, de um Estado Policial cuja feição do crime e da morte tem predominantemente a cor como um defeito9. Um Estado que tem permitido que infâncias sejam, igualmente, interrompidas, porque não são as mortes que diminuem, mas sim as idades de morrer.

Tecnologias de destruição tornaram-se mais táteis, mais anatômicas e sensoriais, dentro de um contexto no qual a escolha se dá entre a vida e a morte. Se o poder ainda depende de um controle estreito sobre os corpos (ou de sua concentração em campos), as novas tecnologias de destruição estão menos preocupadas com inscrição de corpos em aparatos disciplinares do que em inscrevê-los, no momento oportuno, na ordem da economia máxima, agora representada pelo ‘massacre’ (Mbembe, 2016, p. 141).

Crianças têm tido suas vidas interrompidas como mostras do projeto de longa duração que é a colonialidade. No início do ano de 2023, a sociedade viu-se assombrada pela divulgação da morte de centenas de crianças entre 0 e 4 anos pertencentes à etnia Yanomâmi; as causas, por mais que pudessem ser relatadas atribuindo-lhes nomes de doenças, em verdade traduzem a violação aos direitos humanos.

É uma realidade que não se restringe a tempos pandêmicos, mas que se exacerbou, para Guimarães (2021), nos últimos anos, quando, embora ante um protocolo sanitário, os exploradores de minérios, a garimpagem criminosa, jamais se retiraram dos territórios, e, para além do contágio, continuaram sendo autores de outras tantas destruições físicas e simbólicas. A morte das crianças Yanomâmi tornou-se uma dupla negação: do direito à vida e, nos tempos de pandemia, do direito aos ritos fúnebres, cuja complexidade corresponde a cosmologias de como se constituem humanos (Guimarães, 2021), porque, entre o viver e o morrer, está colocada uma outra possibilidade de se viver em comunhão: “Sabemos que os mortos vão se juntar aos espíritos de nossos antepassados lá do outro lado do céu, onde a caça é abundante e as festas não acabam” (Davi Kopenawa apudFreire, 2021).

Esse processo de dizimação já estava presente na terceira carta, presente na Pedagogia da Indignação, na qual Freire (2000, p. 31) dizia, diante do assassinato do indígena Pataxô “[...] que coisa estranha brincar de matar índio, de matar gente”. Eu acrescentaria: que coisa estranha naturalizar as mortes destas gentes que andarilharam pelo mundo, ainda que forçados pelo tráfico negreiro e que têm, numa lógica de eles e elas por si mesmos, transpostos algumas situações-limite instituídas na “[...] fronteira entre o ser e o nada, [...] como uma fronteira entre o ser e o ser mais, se fazem mais críticos na sua ação, ligada àquela percepção. Percepção em que está explicito o inédito viável” (Freire, 1983, p. 110).

CERTA VEZ, NUMA OCASIÃO DESSAS... AS PALAVRAS PERMANECEM, NÃO OBSTANTE O ESPAÇO DE CONCLUIR

A zona do não ser (Fanon, 2008), à qual o colonialismo lançou milhares de vidas humanas dentro e fora dos seus territórios, é, contraditoriamente, um lugar de anunciação, muitas vezes perceptível apenas aos olhos de quem, ao pisar pela primeira vez o chão africano, sentiu-se como quem voltava e não como quem havia terminado de chegar. Assim se sentiu Paulo Freire ao chegar ao continente africano. Em todo o seu exílio sentia a necessidade de não se desenraizar como brasileiro, nordestino, recifense, enfim, não prescindia das “[...] marcas que o meu local me deu, a minha andarilhagem hoje seria um vagar sem destino” (Freire, 2003, p. 35).

Essa sensação de estar em casa pelas semelhanças/diferenças que dialogam, apesar das genocidas travessias oceânicas, o Brasil e África, faz-me crer ser vital tratar com mais atenção os processos de fortalecimentos de identidade que, muitas vezes, são subjugados pela falaciosa narrativa de uma igualdade que retarda o sentido de amorosidade, porque, ideologicamente, é abrigo de fecundas violências: “Violência real, não importa que, muitas vezes, adocicada pela falsa generosidade a que nos referimos, porque fere a ontológica e histórica vocação dos homens - a do ser mais” (Freire, 1983, p. 42).

Paulo Reglus Neves Freire, em 1995, aos 74 anos, no livro À sombra desta mangueira (2006), afirmava se sentir moço, recusando a velhice, não por vaidade. Aos cem anos, como ele se sentiria? Os critérios, a seu ver, para se sentir novo ou velho, não poderiam ser os do calendário, porque:

Somos velhos ou moços muito mais em função de como pensamos o mundo, da disponibilidade com que nos damos curiosos ao saber, cuja procura jamais nos cansa e cujo achado jamais nos deixa imovelmente satisfeitos. Como nos manter jovens se discriminarmos negros, mulheres, homossexuais, trabalhadores? A preservação da juventude é um processo exigente. Não tolera incoerências. Não é possível ser-se ao mesmo tempo jovem e racista, jovem e machista, jovem e explorador (Freire, 2006a, p. 56-57).

Esta escrita foi para a festa dos 100 anos de Freire, mas não poderia deixar de trazer os meus pais, que daqui a pouco se secularizariam também. Certa vez foi uma expressão recorrente de quem viveu atento às coisas da vida; Paulo Freire a usava algumas vezes ao início de cada rememorar; meu pai, artesão de pães e das letras desenhadas, também sempre introduzia suas narrativas com a expressão: em uma ocasião dessas ... e a partir daí se perdia em contar a vida!

Minha mãe, que não esteve nos círculos de cultura, mas se alfabetizou tardiamente, construiu outras formas de contar histórias, deixando inúmeros papeizinhos dispersos que contam, hoje em dia, histórias para além das palavras. Contam a história de uma mulher, negra, empregada doméstica, que gestou uma filha que, jovem, pôde comprar o seu primeiro livro com a mesma forma de trabalho - trabalho doméstico como faxineira -, e que termina essa fala na certeza de que o legado freireano não está circunscrito às suas obras escritas, está em todos os lugares, principalmente nos movimentos sociais, nos movimentos de todas as pessoas que cotidianamente produzem suas “[...] soluções praticáveis despercebidas, (nosso inédito viável)” (Freire, 1983).

Um legado que nos possibilita questionar, muitas vezes, as ausências nas suas escritas, que podem não ser responsabilidades suas, porque ele não se pressupôs universal. Tais ausências não emergem como sinal de descompromisso, pelo contrário, são um sinal da responsabilidade que nos ensinou a assumir frente ao mundo. Nossas condições de sujeitas e sujeitos das nossas próprias emancipações e reivindicações: por uma práxis radical contra o racismo hoje e que não seja para sempre.