1 Introdução

Fruto das conquistas dos setores articulados no combate ao racismo no Brasil, a Lei n.º 10.639/2003 tornou obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira na Educação Básica (Educação Infantil, e Ensinos Fundamental e Médio) do País, potencializando a visibilidade da contribuição do povo africano e dos afrodescendentes para a formação da cultura brasileira, de modo a garantir a unidade na diversidade, como defendia Paulo Freire: “... pareceme imperativo que os movimentos voltados para a transformação revolucionária devem começar a incorporar a questão da unidade na diversidade em sua visão de futuro” (FREIRE; FAUNDEZ, 1989, p. 75).

Contudo, ainda que instrumentos jurídicos e espaços institucionais tenham sido criados e colocados à disposição da promoção e da preservação da pluralidade cultural e do compromisso com a inclusão do tema das relações étnico-raciais na pauta da sociedade brasileira e de seus sistemas educacionais, pelos governos pós-neoliberais, no decorrer das duas primeiras décadas deste século, todo esse esforço não garantiu seu cumprimento, nem sequer o seu conhecimento por parte de todos os educadores. Pior: passou a ser olimpicamente desdenhada pelas próprias autoridades que sucederam Dilma Rousseff, após o golpe de Estado de agosto de 2016, sendo até mesmo explicitamente violentada pelo próprio Presidente da República no Governo de Jair Messias Bolsonaro (2019-2022).

Os atores envolvidos no processo educacional apresentam vários “motivos” para justificar essa omissão, sendo os mais comuns a falta de formação contínua (impropriamente denominada “formação continuada”), a ausência de materiais didáticos específicos e a intolerância religiosa - esta não explicitamente confessada (GOMES, 2012).

A histórica relação que os tipos de religiosidade que, hoje, denominamos “fundamentalistas” e que, certamente, Paulo Freire incluiria no universo da chamada, por ele, “consciência fanatizada”1, manifesta-se, mesmo contemporaneamente, pela violência simbólica e até mesmo física, quando seus cânones são contrariados. De fato, as expressões culturais fundamentalistas (ou fanatizadas), sejam elas políticas, científicas, filosóficas, estéticas e, principalmente, religiosas, consideram que somente suas verdades são universalmente válidas e que todos devem adotá-las, renegando suas próprias convicções, doravante consideradas como meras crenças, mitos, misticismos, em suma, inverdades. Ora, sabe-se que os universalismos científico-epistemológicos são expressões de etnocentrismo e, no limite, são componentes de projetos colonialistas-imperialistas que confrontam processos histórico-sociais

singulares e locais. Por usa natureza dogmática, são, também, geradores de fanáticos e fanáticas preguiçosos em relação ao pensar, ou de seres humanos mártires, os que resistem criticamente aos tempos sombrios.

Da miríade de motivos que têm comprometido a observação da Lei n.º 10.639/2003, foi a intolerância religiosa em relação à cultura africana e dos afrodescendentes que constituiu o objeto deste trabalho, cujo objetivo é apresentar a perspectiva dos professores pentecostais em relação ao ensino da religiosidade afro-brasileira. Certamente, eles têm dificuldade também com outras expressões de religiosidades diferentes da sua, mas não se confrontam, neste caso, com uma obrigatoriedade legal que sua crença religiosa pentecostal obriga também, teoricamente, a cumprir2.

2 Os avanços antirracistas da Lei n.º 10.639/2003

O processo de transição que inseriu juridicamente a população negra recém-libertada brasileira na emergente sociedade capitalista que se delineava nos primeiros anos do século XX, ao mesmo tempo em que promoveu obstáculos socioeconômicos e políticos à igualação do negro com os demais grupos étnicos, consolidou a histórica recusa política das elites econômicas nacionais em realizar tal integração (FERNANDES, 2008). A política de estímulo à imigração de mão-de-obra branca em detrimento da abundante oferta de mão-de-obra negra liberta, por exemplo, foi uma das mais patentes estratégias discriminatórias utilizadas no Brasil pós-abolição (NASCIMENTO, 2016)3. Buscando fundamentação no racialismo “científico” produzido na segunda metade do século XIX, que preconizava o perigo da degeneração das raças superiores (brancas) com a miscigenação (BETHENCOURT, 2018), a sociedade brasileira acabou preservando as condições para a reprodução do distanciamento socioeconômico, político e cultural que separou as elites (brancas) dos negros, racializando, assim, as classes sociais (NASCIMENTO, op. cit.)4.

Nas mais diversas dimensões sociais, as ações discriminatórias impostas ao povo negro somente poderão ser compreendidas se analisadas no âmbito de uma totalidade5 mais ampla. Assim, é inserindo o racismo6 na estrutura classista da sociedade brasileira que essa estrutura poderá ser melhor explicada, bem como as relações que o racismo, enquanto parte, mantêm com ideologias que legitimam a base material da sociedade.

Não restam dúvidas que foi o Movimento Negro quem melhor percebeu a relação entre as ideologias racistas e a reprodução das relações materiais de existência que segregam a população negra-mestiça brasileira dos espaços de exercício da cidadania, da participação no usufruto dos bens materiais e culturais e no compartilhamento do exercício do poder. Mais do que isso, foi por meio das mais variadas formas de articulação que o Movimento Negro protagonizou uma militância que vem tendo sucesso e apresentando como resultado conquistas importantes, sobretudo no espaço político-institucional e nos territórios econômico-sociais e culturais da sociedade brasileira.

No âmbito da educação, destaca-se a promulgação da Lei n.º 10.639/2003, complementada pela Lei n.º 11.645/2008, que passaram a integrar os dispositivos da Lei n.º 9.394/1996, ou Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), e da Lei de Diretrizes Curriculares Nacionais, determinando, no campo da educação sobre as relações étnico-raciais, o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Como é de praxe, a Resolução do Conselho Nacional de Educação CNE/CP n.º 01/2004 detalhou os direitos e as obrigações dos Estados na implementação da mencionada Lei.

Apesar do fortalecimento dos setores conservadores, verificado nos anos mais recentes da política brasileira, são dignos de nota os avanços provocados pela sociedade civil organizada nas duas primeiras décadas do século XXI, nos governos pós-neoliberais de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2006 e 2007-2011) e Dilma Rousseff (2011-2014 e 2015-2016). Tais avanços incorporaram, nas políticas de Estado, uma compreensão mais ampla do conceito de cultura, que reconhece o direito e valoriza a preservação da diversidade cultural, assumindo, sobretudo a partir dos primeiros anos da década de 2000, um conceito plural de cultura, portanto, culturas! A compreensão da ideia de cultura associada ao modo de vida dos grupos sociais resultou de processos históricos e projetos políticos que se opunham à ideia de cultura como civilização (CUCHE, 1999; EAGLETON, 2011, MIGNOLO, 2003). Mais do que uma mera flexão de número, o termo “culturas” consolidou a compreensão de que os seres da espécie se humanizam a partir de construções históricas distintas7, “des-hierarquizadas”, tendo o dever de relacionarse com pretensas referências culturais, expandindo as possibilidades políticas de análise e compreensão dos fenômenos socioeconômicos da humanidade8.

Apesar da disposição dos mencionados governos brasileiros em assumirem a ideia de cultura no plural, grupos sociais que apontam, por meio de suas ideias e práticas, para uma perspectiva menos inclusiva, não compreendendo a cultura como reprodução homóloga de construções materiais de existência sócio-históricas singulares, mobilizam-se para preservar uma ideia de cultura no singular, de universalismo etnocêntrico, em suma, de cultura, portanto! Do conjunto dos grupos brasileiros que compreendem a cultura no singular, tem se destacado pelo barulho que fazem, apesar de minoritários, o grupo religioso pentecostal. Oriundo do chamado “Protestantismo Histórico” (luteranos, calvinistas, batistas, presbiterianos, metodistas e adventistas, dentre outros), o Pentecostalismo surge, no País, em 1910, com a Congregação Cristã do Brasil e, um ano depois, com a Assembleia de Deus. Constitui uma vertente que busca a aproximação da pessoa com o Espírito Santo e exalta os milagres e o êxtase do discurso glossolálico9 (RISÉRIO, 2012). A partir da década de 1940, surgirão as igrejas “Pentecostais de Segunda Geração” (Quadrangular, Casa da Benção, Deus é Amor, dentre outras), que distinguir-se-ão das demais pelo uso intensivo da mídia e dos espaços públicos para a propagação da fé.

O individualismo10 protestante incorpora-se ao proselitismo religioso pentecostal desde a sua origem, forjando um discurso de centralidade da salvação e da “cura divina” no próprio indivíduo, esvaziando a Igreja Católica desse monopólio (MONTES, 2012). E assim, crentes no protagonismo individual, os pentecostais vão cumprindo o destino manifesto evangelizador, na busca de um novo projeto antropológico, ainda que seja necessário corrigir desvios teológicos resultantes de “interpretações equivocadas” das outras religiões, ou de enfrentar o “mal” embutido nas “seitas” afro-brasileiras11. Para tanto, o discurso pentecostal tem de assumir um caráter moralmente poderoso, capaz de identificar, apontar e expurgar o mal de uma sociedade, pelo convencimento de outrem sobre o destino a que estariam fadadas (à danação) “outras religiosidades”. Mesmo correndo o risco de uma simplificação grosseira, a hipótese é a de que a “demonização” da religiosidade afro-brasileira marca a prática docente pentecostal, justificando a recusa da abordagem dessa religiosidade na perspectiva da Lei n.º 10.639/2003.

3 A abordagem do problema

Considerando o recorte dado à pesquisa, professores pentecostais da Educação Básica (séries iniciais do Ensino Fundamental I), do município de São João do Piauí (PI)12, e de Ensino Fundamental II, da cidade de São Paulo (SP), foram escolhidos como protagonistas.

No primeiro caso, foram selecionadas 8 (oito) escolas municipais - 4 (quatro), em função do volume de matrículas e da quantidade de professores de fé pentecostal, e outras 4 (quatro) escolhidas de forma aleatória. Foram aplicados 73 (setenta e três) questionários e obtidas apenas 19 (dezenove) devolutivas. Também foram realizadas 2 (duas) entrevistas em profundidade, com o objetivo de identificar a percepção desses professores acerca do conceito de cultura e os efeitos dessa percepção no ensino da religiosidade afro-brasileira.

O instrumento de pesquisa de tendência de opinião aplicado aos professores pentecostais constituiu-se de 15 assertivas, elaboradas com base na Escala Likert, divididas em cinco blocos, e cujos objetivos foram: a) identificar a percepção dos professores pentecostais a respeito dos objetivos da Lei n.º 10.639/2003 (quesitos I a IV); b) identificar a percepção dos professores pentecostais quanto à realidade local que justifica a aplicação da Lei n.º 10.639/2003 (quesitos V e VI); c) identificar a compreensão dos professores pentecostais acerca da posição que têm em relação à cultura (quesitos VII a IX); d) identificar a postura dos professores pentecostais sobre o ensino da religiosidade afro-brasileira contida na Lei n.º 10.639/2003 (quesitos X a XII); e) identificar o espaço político que os professores percebem ter em relação à abordagem da religiosidade afro-brasileira na sala de aula (quesitos XIII a XV). Este último objetivo não foi passível de verificação em função das respostas obtidas não apresentarem as condições exigidas pelo teste de consistência adotado.

Inicialmente, se aplicou-se um questionário para a identificação do perfil econômico, social e cultural das(os) entrevistados, com detalhes, inclusive, das respectivas formações,, dos respectivos tempos de exercício do magistério, renda familiar etc.

A abordagem quantitativa foi utilizada para verificar a tendência de opinião do conjunto dos professores pentecostais, com variáveis relativas à tolerância em lidar com elementos culturais afro-brasileiros.

Já a metodologia qualitativa foi utilizada para identificar as “soluções” encontradas pelo professor para mediar o conflito estabelecido entre cumprir a Lei n.º 10.639/2003 e atender aos princípios da religiosidade pentecostal, por meio de entrevistas em profundidade com questões abertas, semiestruturadas, mas permitindo à(ao) entrevistada(o) se manifestar-se livremente.

A primeira entrevistada foi a professora pentecostal identificada na pesquisa como Rebeca13 que, há 19 (dezenove) anos, trabalha no magistério e com 43 (quarenta e três) anos de idade na data da pesquisa14. Após Rebeca, foi entrevistado um professor identificado pelo codinome de José15. José tinha, na data da pesquisa, 3 (três) anos de magistério e 25 (vinte e cinco) anos de idade.

No segundo caso, a pesquisa empírica foi desenvolvida pelo outro autor do artigo, em complementação à limitada aos docentes “únicos” do Ensino Fundamental I, com docentes do Ensino Fundamental II. O intuito da inclusão de professores e professoras do Ensino Fundamental II foi o de verificar se as(os) docentes específicos de História, que, supostamente, têm maior responsabilidade no cumprimento da Lei n.º 10.639/2003, porque os componentes curriculares da disciplina têm de, obrigatoriamente, incluir a História da África, apresentavam maiores tensões, ou, pelo contrário, revelavam a superação delas por causa de sua formação mais específica da graduação em História16. Além dos 3 (três) docentes entrevistadas(os) - um de cada uma das redes de ensino: estadual, municipal e privada - , também foi entrevistado um líder religioso pentecostal da capital paulista, com as mesmas questões apresentadas às(aos) docentes. A razão da escolha das(os) docentes do município paulistano se deveu ao fato de a principal Instituição de Ensino Superior (IES) nele localizada, a Universidade de São Paulo, além de ter “História da África” (FLHO649) na matriz curricular da formação de professores de História, oferece, ainda, a disciplina “História da África e dos Afrodescendentes no Brasil: Conteúdos e Ferramentas Didáticas para a Formação de Professores do Ensino Médio e Fundamental” (FLHO426). A não aplicação de um survey com base na Escala Likert, para verificar a tendência de opiniões dos docentes paulistanos se deveu ao fato de que, embora esta metodologia tenha sido aplicada no caso do município do Piauí, nem todos os quesitos resistiram ao teste de consistência e seus respectivos resultados foram adequadamente abandonados pelo primeiro pesquisador. Além disso, a pesquisa em São Paulo foi apenas no sentido de se fazer uma verificação complementar com poucos professores de História, o que não justificaria uma survey.

Relativamente aos resultados, serão examinados mais em detalhe os obtidos pelo pesquisador José Walter Silva e Silva, porque os referentes ao Ensino Fundamental II, trabalhados pelo pesquisador José Eustáquio Romão, foram resultantes apenas de entrevistas e tratou-se tão somente de uma pesquisa de caráter comparativo complementar.

4 Como as(os) Docentes Pentecostais Lecionam os Conteúdos Determinados pela Lei n.º 10.639/2003

Os resultados que serão apresentados inicialmente referem-se às respostas obtidas nos dois instrumentos aplicados para a coleta de dados no município de São João do Piauí: pesquisa de opinião e entrevista com os docentes. A primeira pesquisa, realizada no município do semiárido piauiense de, aproximadamente, 20 mil habitantes, apresenta-se, em 2018, com 74% dessa população autodeclarando-se como negra ou parda, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Este é um dado curioso se o confrontarmos com as manifestações do racismo estrutural presentes nesta pesquisa. Já segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em 2016, o município registrava 17 (dezessete) escolas, 95 (noventa e cinco) docentes e 1.550 (um mil, quinhentos e cinquenta) estudantes de séries iniciais do Ensino Fundamental. Cabe lembrar que a maioria das instituições de Ensino Fundamental I de São João do Piauí são públicas, com uma distorção idade/série de mais de 21% nas séries iniciais de 2019, mas com tendência de queda para 2020 para cerca de 10%. O município apresentou um Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em ascensão, de acordo com os dados de 2019.

4.1 Pesquisa de tendência de opinião com os docentes

O Quadro I foi elaborado a partir das respostas obtidas pelo instrumento de coleta de tendência de opinião das 19 professoras pentecostais envolvidas na pesquisa. Apenas para lembrar, este instrumento é constituído por afirmações elaboradas pelo pesquisador (quesitos que exprimem as hipóteses) e os sujeitos da pesquisa têm 5 (cinco) opções de respostas: 5 - Concordo plenamente; 4 - Concordo parcialmente; 3 - Não tenho opinião formada; 2 - Discordo parcialmente e 1 - Discordo plenamente. A tabulação é realizada em por meios de um quadro em que se registram a frequência das respostas de acordo com a numeração dos quesitos (em romano) e das opções em números cardinais. Os resultados da última coluna do quadro são necessários para, de acordo com a metodologia da Escala Likert, verificar-se os quesitos de maiores e de menores somatórios, para a elaboração do teste de consistência.

Quadro I Tabulação das tendência de opinião de professores pentecostais (S. João do Piauí)

| Respondentes Professores | Questões | Total Σ | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | ||

| Ex1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 50 |

| Ex2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 53 |

| Ex3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 25 |

| Ex4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 26 |

| Ex5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 63 |

| Ex6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 74 |

| Ex7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 61 |

| Ex8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 63 |

| Ex9 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 62 |

| Ex10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 19 |

| Ex11 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 47 |

| Ex12 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 55 |

| Ex13 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 55 |

| Ex14 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 53 |

| Ex15 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 54 |

| Co16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 49 |

| Co17 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 63 |

| Co18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 28 |

| Co19 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 55 |

Fonte: Coleta de tendência de opinião para a dissertação de mestrado de José Walter Silva e Silva (2018).

Em seguida, foi calculado o grau de consistência de cada um dos quesitos, de acordo com a Escala Likert, conforme se pode observar no Quadro II.

Quadro II Teste de consistência dos quesitos da pesquisa de tendência de opinião dos professores pentecostais de São João do Piauí

| Professores | Questões | Total Σ | |||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | |||

| Maiores somas | Ex6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 74 |

| Ex5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 63 | |

| Ex8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 63 | |

| Co17 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 63 | |

| ΣMa | 20 | 19 | 14 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 9 | 11 | 13 | 263 | |

| ΣMe | 8 | 5 | 9 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 9 | 4 | 10 | 6 | 10 | 6 | 98 | |

| Diferença (ΣMa-ΣMe) | 12 | 14 | 5 | 16 | 13 | 15 | 13 | 16 | 14 | 10 | 16 | 10 | 3 | 1 | 7 | 165 | |

| C = (ΣMa-ΣMe)/n | 3 | 3,5 | 1,25 | 4 | 3,25 | 3,75 | 3,25 | 4 | 3,5 | 2,5 | 4 | 2,5 | 0,75 | 0,25 | 1,75 | 41,25 | |

| Menores somas | Co18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 28 |

| Ex4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 26 | |

| Ex3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 25 | |

| Ex10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 19 | |

Legenda: EMa = Somatório Maior; EMe = Somatório Menor; n = número de casos (4); C = grau de consistência

Fonte: Coleta de Tendência de Opinião para a Dissertação de Mestrado de José Walter Silva e Silva (2018).

Dos resultados registrados no Quadro II, os relativos aos quesitos III, XIII, XIV e XV demonstraram como inconsistentes, pois apresentaram C < 2, e, por isso, eles foram abandonados. Desse modo, foram tabulados apenas os resultados dos quesitos I, II e de IV a XII, conforme se pode observar no Quadro III.

Quadro III Resultados gerais da pesquisa de tendência de opinião dos professores pentecostais de São João do Piauí

| Quesito | Assertiva | Frequência Relativa | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||

| I | “Acho correta a Lei n.º 10.639/2003, que torna obrigatório o ensino da História da África e da Cultura Afro-Brasileira nas escolas públicas e privadas de educação básica.” |

63,2% | 15,8% | 5,3% | 0,0% | 15,8% |

| II | “A Lei n.º 10.639/2003 é importante para combater o preconceito religioso contra o candomblé e a umbanda.” | 15,8% | 21,1% | 26,3% | 15,8% | 21,1% |

|

IV |

“Tratar da História da África e da Cultura Afro-Brasileira nas escolas públicas e privadas de educação básica foi uma iniciativa correta do Governo Federal, por causa da forma superficial como a escola trata a contribuição dos negros na nossa formação social.” |

63,2% |

5,3% |

10,5% |

0,0% |

21,1% |

| V | “Preocupa-me a forma como a cultura do povo negro da minha cidade é tratada na escola e, por isso, acho importante a aplicação da Lei n.º 10.639/2003.” |

52,6% | 15,8% | 10,5% | 5,3% | 15,8% |

| VI | “Acredito que a cultura do povo negro da minha cidade deve ser trazida para a escola, pois ela pode ajudar a combater o racismo e a elevar a autoestima dos nossos alunos negros.” | 57,9% | 15,8% | 0,0% | 5,3% | 21,1% |

| VII | “Não é possível entender o Brasil como um país de uma só cultura.” | 73,7% | 0,0% | 10,5% | 5,3% | 10,5% |

| VIII | “O ensino da História da África e da Cultura Afro- Brasileira pode contribuir para o avanço do nosso processo civilizatório.” |

63,2% | 5,3% | 10,5% | 0,0% | 21,1% |

|

IX |

“Entendo que, ao tornar obrigatório o ensino da História da África e da Cultura Afro-Brasileira nas escolas públicas e privadas de educação básica, o Brasil tomou uma importante iniciativa para garantir a nossa diversidade cultural.” |

47,4% |

21,1% |

10,5% |

10,5% |

10,5% |

| X | “Não tenho qualquer problema em falar da religiosidade afro-brasileira na sala de aula, ou seja, falo do candomblé e da umbanda da mesma maneira que falo de outras religiões.” |

52,6% | 15,8% | 5,3% | 15,8% | 10,5% |

| XI | “Penso que, na condição de professor, seja meu dever tratar da influência do candomblé e da umbanda na cultura brasileira mesmo que a minha religião seja outra.” | 47,4% | 15,8% | 10,5% | 0,0% | 26,3% |

| XII | “Entendo que não há justificativa para os professores tratarem o candomblé e a umbanda como ‘coisa do diabo’, ou de forma pejorativa.” |

36,8% | 5,3% | 21,1% | 21,1% | 15,8% |

Fonte: Coleta de Tendência de Opinião para a Dissertação de Mestrado de José Walter Silva e Silva (2018).

Na intencionalidade proclamada, a análise das respostas dos cinco primeiros quesitos consistentes apontaram para uma significativa aceitação da História da África e da Cultura Afro-Brasileira no universo curricular específico das séries iniciais e no contexto escolar em geral. No entanto, a rejeição aos dispositivos legais aflorou, principalmente, em relação ao quesito II - no qual o componente religioso evidencia-se. Enquanto quase 80% dos pesquisados concordaram, plena ou parcialmente, com os objetivos e aplicação da Lei, apenas 36,9% apresentaram-se de acordo com os quesitos acerca da contribuição que a escola pode trazer no combate ao preconceito religioso, particularmente contra as religiões afro-brasileiras.

A disposição de a professora ou de o professor identificar (conhecer) e reconhecer o diverso, de certo modo, determinará a orientação de suas práticas e procedimentos pedagógicos. Assim, vejamos como as(o) docentes pentecostais colocam-se diante dos objetivo dos quesitos VII, VIII e IX, que tratam das questões culturais.

É evidente que o etnocentrismo e o fundamentalismo se opõem radicalmente à compreensão plural de cultura, enquanto demarcação de identidades singulares e ao mesmo tempo abertas às trajetórias e aos projetos culturais dos “outros”. Renegam, em suma, a compreensão que prevê e respeita a diversidade cultural17 como uma consequência da condição histórico-social do ser humano.

Retornando ao quesito VII do Quadro III, quando provocadas(os) a se posicionarem sobre a inadequação de se entender o Brasil como um país monocultural - quando se fala, por exemplo, na “cultura brasileira” - 73,7% dos professores concordaram plenamente com a proposição. Já nos percentuais relativos à concordância plena em relação ao quesito VIII, que relaciona os objetivos da Lei nº 10.639/2003 com o avanço do processo civilizatório brasileiro, apresentou-se uma redução de aproximadamente 10 pontos percentuais. O quesito IX, que encerra esse conjunto de quesitos relativos à unidade na diversidade cultural, constatou-se a tendência de redução da concordância plena dos professores pentecostais. Neste caso, apenas 47,4% dos entrevistados concordaram plenamente com a afirmação sobre a Lei n.º 10.639/2003 configurar-se como uma importante iniciativa para garantir a diversidade cultural brasileira.

Com uma análise mais apurada das respostas, constatou-se que as opiniões dos professores pentecostais pesquisados apontou para um processo de desqualificação da cultura do povo negro. Em outras palavras, à medida em que se avança das afirmações mais genéricas para as mais específicas relativas à contribuição da cultura africana e dos afrodescendentes para a formação cultural brasileira, especialmente quando se aproxima da especificidade de sua religiosidade como possível componente curricular, emergem as artimanhas das ideologias do branqueamento e da democracia racial18.

Muitos professores usam o álibi do desconhecimento acerca do que prevê a Lei n.º 10.639/2003, para justificar as práticas que resultam na exclusão racista. Contudo, considerando o lapso temporal de quase duas décadas desde a promulgação da Lei; a recorrente e cada vez mais frequente campanha de combate ao racismo estrutural, sem falar na abundante produção de textos e materiais didáticos (SILVA, 2007) a respeito do tema, não se explica o desconhecimento alegado. Considerando ainda a veemência do discurso religioso pentecostal, defensor do destino manifesto missionário, e que, por isso, mesmo, denota pleno conhecimento letrado dos princípios legais - cujo cumprimento é inerente ao campo dogmático protestante - certamente é por astúcia, e não por ingenuidade, o débito na conta da ignorância e da falta de materiais didáticos e paradidáticos o não cumprimento dos dispositivos legais relativos à História e Culturas Africanas pelos professores pentecostais. Pelo contrário, parece, na verdade, que se trata de resistência à aplicação da Lei, sem, no entanto, deixar de provocar tensão no interior da cosmovisão pentecostal. Corroborando essa perspectiva, os diminutos percentuais de concordância plena dos professores entrevistados aos quesitos X, XI e XII apontaram graves indícios de que essas tensões podem resultar, de fato, numa espécie de tentativa de driblar, pela negociação mental, o sentido do cumprimento e, no limite, deixar mesmo de descumprir os imperativos legais relacionadas à diversidade cultural e religiosa. Constatar que apenas 36,8% dos pesquisados concordam plenamente que não há justificativa para o candomblé e a umbanda serem associados a “coisa do diabo”, é, sem sombra de dúvida, o que mais preocupa, pois revela que 63,2% dos professores pentecostais assumem um discurso e uma postura marcadamente fundamentalistas e, por isso, depreciativos da cultura e religiosidade dos “outros”19, típico de uma percepção etnocêntrica de cultura, que não apenas ignora a possibilidade de culturas diferentes da sua, mas que atua na supressão do direito dos “outros” de expressá-las.

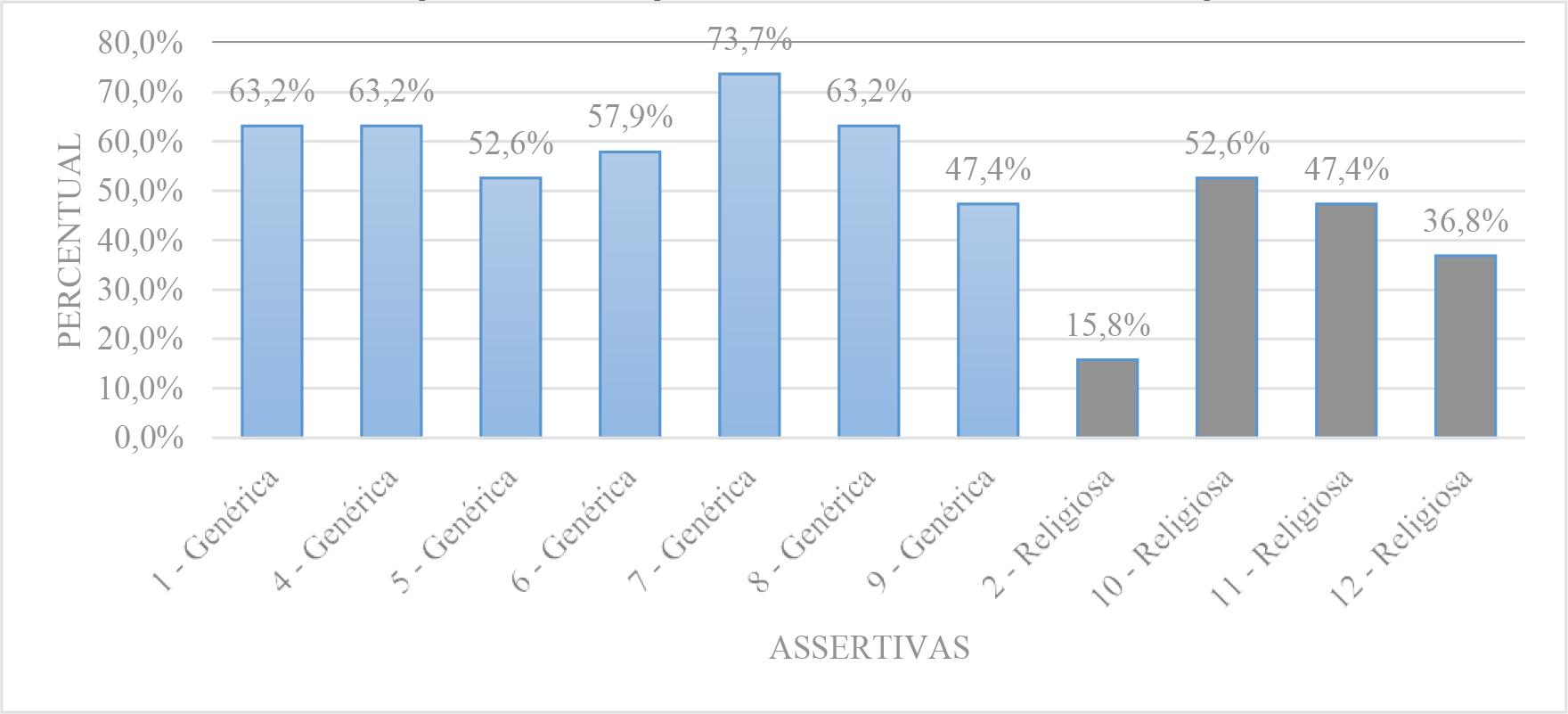

Observando-se o Gráfico 1, fica patenteada a percepção de que, quando as afirmações se referem a generalidades do respeito à diversidade cultural, as respostas ao instrumento de coleta de tendência de opinião tendem a se concentrar na alternativa “Concordo plenamente”. No entanto, elas tendem para a direção contrária, ou seja para a discordância, quanto os quesitos contêm afirmações que se aproximam das especificidades das práticas e expressões da religiosidade dos afrodescendentes.

Fonte: Coleta de Tendência de Opinião para a Dissertação de Mestrado de José Walter Silva e Silva (2018).

Gráfico 1 “Concordo plenamente” para Assertivas Genéricas e Específicas

A fim de evidenciar a disposição do professor pentecostal em lidar com conteúdos religiosos afro-brasileiros na sala de aula, optou-se por classificar como “religiosas” aquelas assertivas que apresentaram estreita relação com a religiosidade afro-brasileira e como “genéricas” aquelas que tratam da cultura, sem o destaque da religiosidade. O Gráfico I apresenta os percentuais de concordância plena em relação às questões genéricas (média de 60,2%) e religiosas (média de 38,2%), confirmando que a moral pentecostal não pode ser descartada da análise das práticas do professor pentecostal, sobretudo em se tratando da religiosidade afro-brasileira.

4.2 Entrevista com os docentes20

Neste tópico, serão tratadas tanto as entrevistas levadas a efeito com os professores das séries iniciais do Ensino Fundamental I de São João do Piauí, quanto as realizadas com docentes de História da capital paulista, do Ensino Fundamental II.

Em ambos os casos, as(os) professoras(es) foram informados sobre os objetivos da entrevista e indagados em relação ao conhecimento que tinham da Lei n.º 10.639/2003. Em ambos os casos foi constatado o desconhecimento das determinações do diploma legal - e todas(os) as(os) entrevistadas(os) acreditam que esse desconhecimento é extensivo aos demais professores dos respectivos municípios.

Em São João do Piauí, ainda que tenha questionado a especificidade - ou o privilégio - do ensino da História da África em detrimento da “História dos demais povos”, o professor José concordou com a Lei e afirmou acreditar que ela vem sendo esquecida por causa do preconceito contra o povo africano e contra sua cultura. Rebeca também concorda com a obrigatoriedade, mas ressaltou que a Lei não influenciará a “formação das pessoas” - uma observação carregada de sentido moralista.

Em São Paulo, os docentes de História entrevistados informaram ter recebido formação graduada e pós-graduada, especialmente em cursos de especialização (lato sensu) a respeito da História e Cultura da África e dos afrodescendentes brasileiros, exprimindo forte rechaço ao descumprimento da Lei, atribuindo-o ao racismo estrutural.

Quando perguntados sobre a forma como a escola e as(os) colegas docentes tratam a cultura do povo negro da cidade de São João do Piauí, as(os) entrevistados reforçaram a tendência apresentada no quesito V da pesquisa de opinião: para ambos, o esquecimento e o preconceito são elementos que estão presentes no universo da escola, inclusive na história de vida dos professores. Como sugere o depoimento da professora Rebeca: “[...] a gente fala pela questão do preconceito, que o racismo acabou, mas nós sabemos, mesmo piamente, que ele não acabou. [...] você sabe; você é negro eu sou negra e sei disso”.

Entre os entrevistados (todos homens) de São Paulo, havia dois afrodescendentes que declararam haver um grande descompasso entre as intenções proclamadas e as objetivas e concretas práticas docentes em relação ao combate ao racismo e à desqualificação das culturas africanas. Aliás, dois dos entrevistados, exatamente os afrodescendentes, sempre que se referiam aos fenômenos culturais da África, faziam-no no plural, sendo que um deles chegou, durante a entrevista a questionar a existência de uma cultura africana. Indagou, inclusive, ao entrevistador, porque quando falamos de expressões culturais de países europeus identificamolos singularmente, como “cultura da França”, “cultura da Itália”, “cultura da Alemanha”, “cultura de Portugal” etc. e não falamos em “cultura europeia”. Quando falamos de cultura brasileira, completou, não falamos de “cultura latino-americana”. Por que, então, quando tratamos de países do continente africano, retiramo-lhes a identidade singular, velando-os com a generalidade “África”? Por que não falamos da História do Império de Gaza? Por que ficamos indiferentes à Cultura dos Malês, ou dos Guineano-Sudaneses Islamizados? Por que desconhecemos a Cultura Ashanti-Afanti? Por que tudo vira “história” e “cultura da África”? Estas perguntas se tornaram desconcertantes para o próprio pesquisador, que fora a campo buscar traços da História e da Cultura da África, como preconiza o diploma legal em foco21.

Ainda em relação ao cumprimento da Lei n.º 10.639/2003, mesmo que a religiosidade afro-brasileira represente um obstáculo para o professor pentecostal, outros, empecilhos também identificados por Munanga (2005) e por Gomes (2012), foram apontados pelos professores José e Rebeca, como: a) a pouca aderência das disciplinas que lecionam22; b) a falta de capacitação na matéria; c) a desmotivação para pesquisar o assunto; d) a inexistência, ou baixa qualidade, do material didático, além da dificuldade deem acesso aar outros meios que possibilitem o contato com experiências de implantação da Lei.

A superação de muitos dos problemas relativos ao cumprimento da Lei n.º 10.639/2003 encontra-se fora do alcance dos professores e é verdade que o conjunto deles compromete a implantação de um projeto pedagógico antirracista na escola. Como sugere Munanga, alguns desses obstáculos refletem a nossa formação eurocêntrica e o mito da “democracia racial”, resultando na reprodução dos “preconceitos que permeiam a nossa sociedade” (op. cit., p. 15). A reflexão de Munanga contribui para decodificar os discursos dos professores entrevistados que, ora reconhecem a importância da Lei n.º 10.639/2003, ora assumem discursos e posturas intolerantes e preconceituosas, confrontando clara e explicitamente a norma legal.

Veja-se, por exemplo, o depoimento da professora Rebeca em dois momentos distintos: inicialmente, ela concordou com o teor da Lei n.º 10.639/2003; porém, em um segundo momento, quando indagada sobre problemas que já havia tido, na escola, ao lidar com professores do Candomblé ou da Umbanda, a professora Rebeca respondeu:

Problema eu nunca tive assim, frente a frente com professor que participasse de Candomblé. Mas, no meu ponto de vista, devido ao que a gente vê, nós sabemos que o Candomblé... são coisas que perante aos olhos de Deus é errado, porque nós sabemos que eles cultuam propriamente o próprio Satanás, né? [...] os Orixás que eles fazem, são simplesmente demônios. Mas eu particularmente, de frente, nunca tive nenhum problema com nenhuma pessoa que participe.

Indagada sobre a posição da professora em relação à abordagem da capoeira e da religiosidade afro-brasileira, Rebeca respondeu que não teria problema em “mostrar a cultura, ler uma coisa p’ra eles”. Contudo, continuou: “Se eu fosse dar minha opinião, seria opinião contrária ao que eles acham correto. Aí, no meu caso, eu acho que eu não ajudaria”.

Como o ato de educar é um ato político, carregado de intencionalidade, foi feita, ainda, mais uma pergunta à professora: “A senhora acha que seria possível dar aula sem expressar sua opinião?”. “Não, no meu caso acho que não”, respondeu. Como se percebe, apesar de não haver uma recusa explícita em relação à aplicação da Lei n.º 10.639/2003, um discurso assumidamente intolerante e discriminatório referente à religiosidade afro-brasileira - que a associa à figura do Diabo - emerge quando os professores são instados a falar sobre as suas práticas no cotidiano da sala de aula, comprometendo a abordagem da cultura afro-brasileira e não apenas a da religiosidade. Ainda indagada sobre possíveis distinções temáticas que realiza, respondeu: “[...] No caso de eu tratar o que não tem nada a ver com religião, eu poderia tratar sem eu me posicionar. Mas, se eu fosse tratar falando sobre a religião, eu teria que dar uma posição. Então, aí, teria que ser diferente.”

Comparando os depoimentos, foi possível confirmar o que já tinha apontado o quesito X da pesquisa de opinião, ou seja, que não havia um padrão para lidar com a religiosidade afrobrasileira na sala de aula. Enquanto o professor José demonstrou uma aparente disposição em ministrar os assuntos ligados à cultura afro-brasileira, inclusive no tocante à religiosidade, a professora Rebeca aparentou maior resistência, evidenciando que não apenas “ressignifica” o conteúdo pela “lente” pentecostal, mas faz uso de processos de negociação23 dos temas em que se sente mais à vontade, ou menos incomodada, para desenvolver.

Por fim, em relação ao apoio que dariam ao Candomblé e à Umbanda para serem tratadas na sala de aula, os professores declararam que o preconceito seria um obstáculo. A professora Rebeca foi enfática em relação a um possível apoio da igreja. Para ela, esse apoio não aconteceria, ainda que pudesse ocorrer no âmbito da escola, demonstrando, mesmo com as fragilidades apontadas, que a escola ainda é um espaço esperado para a prática da diversidade: “Não, (risos), com certeza não, (risos) [entrevistada referindo-se ao apoio da Igreja]. [...] E no caso, a escola, como ela vive embaixo de uma lei, a escola... Único apoio, eu acho que poderia ter”.

No caso dos professores de História do Ensino Fundamental II, formados, certamente num viés “esquerdista”24 - radicalizada e generalista em relação ao que consideram os defensores do racismo estrutural - indagado sobre a posição, por exemplo de Darcy Ribeiro, sobre o ideal dos chamados por ele de “povos novos” emergentes de uma possível civilização mestiça, brasileira, em que não importa nem a origem étnica, nem a cor de seus componentes, manifestaram-se radicalmente contra e acusaram Darcy de não entender os problemas do racismo, atribuindo-lhe apenas uma relativa competência em relação às causas indígenas.

5 Observações finais

O avanço dos processos de desumanização conservadora e neoliberal, que grassam pelo mundo, acaba por ensejar a reprodução de projetos políticos e modos de vida comprometidos pela ilusão das benesses prometidas pelo individualismo capitalista. Ele passou a representar a falácia de uma liberdade “só para mim”, contrária ao respeito aos outros e à diversidade, portanto, esvaziada de humanidade. A identidade própria só ganha substância quando dialoga com a identidade conhecida e reconhecida dos diferentes.

Os movimentos sociais assumindo o front da resistência, protagonizaram o verdadeiro embate dessa batalha ideológica contra a preservação de uma base material pouco comprometida com a inclusão das “minorias” e com a consequente cultura de paz que dela decorreria.

Nas instituições brasileiras, o que se observa, nos últimos anos, é que o perigoso e agressivo retrocesso sociopolítico não poupou a educação. Pelo contrário, ao que tudo indica, aproveitou a fragilidade de um projeto potencialmente transformador, mas desarticulado e fragilizado nos seus mais esperados resultados, para alvejá-lo com as ilusões individualistas, com os requentados argumentos em prol de uma educação apolítica e, por fim, com promessas de inclusão na “nova ordem” mundial, à qual só nos resta aderir sob pena de não figurarmos no mundo civilizado. É claro que esta maior visibilidade do projeto neoconservador acabou por fortalecer e tornar mais agressiva a expressão, também neoconservadora, mas que se mantinha discretamente nos seus próprios nichos institucionais, como é o caso do discurso evangélico pentecostal. Assim, o discurso do líder religioso paulista - e sabe-se que São Paulo é uma espécie de “capital evangélica do Brasil” - apresentou-se muito mais sectário do que os do Piauí.

A discussão feita neste trabalho apontou para uma vertente dessa movimentação ideológica: aquela que desumaniza a população afro-brasileira, valendo-se de processos de negociação e “ressignificação” de temas voltados para a educação antirracista. Se as tensões decorrentes de concepções distintas de cultura representam uma de tantas batalhas ideológicas, o discurso pentecostal discriminatório representa a munição para a reprodução do racismo na escola, fenômeno que, inserido numa totalidade mais ampla, explica a estrutura classista racializada da nossa sociedade. É fato que o fundamentalismo pentecostal não se restringe ao universo da cultura afro-brasileira, mas, é nesse espaço simbólico e na realidade econômica imposta pelo sistema classista brasileiro que o Pentecostalismo aproveita-se duplamente para expandir o seu discurso e as suas igrejas.

A diferença entre as manifestações dos docentes das série iniciais do interior do Piauí - maior “negociação” com os ditames da Lei n.º 10.639/2003 - e as dos docentes de História paulistanos, do Ensino Fundamental II - entre os quais a tensão entre proclamações claramente antirracistas e práticas que “escorregam” e até mesmo “caem sentadas” nas práticas do racismo estrutural - a diferença, repetimos, manifesta-se apenas no acirramento da tensão interna, isto é, na exacerbação das contradições de uma consciência real, nos termos da concepção de Lucien Goldmann. Em termos mais simples a tensão é maior ou menor entre a consciência real (atribuída pelas classes dominantes) e a consciência possível (atribuída pelas reais relações histórico-sociais).

Desde que Max Weber escreveu seu brilhante ensaio sobre a Ética protestante e o espírito do capitalismo (2004), que o Protestantismo foi revelado como umbilicalmente ligado à acumulação capitalista, mas as igrejas originárias clássicas dessa confissão cristã jamais tinham revelado qualquer sinal de sua sanha acumulativa capitalista. Na fase da acumulação primitiva (“Revolução Mercantil” de 1400 a 1700), sabemos que a burguesia ressuscitou a escravidão no Ocidente enquanto instituição e, pior, maculou-a com a discriminação racial, restaurando a “diferença natural” entre seres humanos “superiores” e “inferiores”. Assim, o que torna o racismo em racismo estrutural é sua força ideológica que faz com que parte da própria população afrodescendente se sinta inferiorizada.

Depois de mais de 130 anos de abolição, querer manter o mesmo racismo para alforriados e libertos é contrariar a própria revolução do direito burguês que igualou formalmente os seres humanos, independentemente de raça ou etnia: “todos são iguais perante a lei, porque são capazes de atos de vontade”, como explica Décio Saes (1985). Por isso, a reclamação de igualdade histórico-cultural implicitamente incorporada na Lei 10.639/2003 já veio tarde. Em suma, o racismo estrutural brasileiro contraria o próprio direito burguês que, embora possa ter se motivado por finalidades da acumulação capitalista, deveria ter realizado este concreto avanço humanitário. Mas, não, retrocedeu e retrocede com a “racialização” das classes (lembrar que nem mesmo o Escravismo Antigo, ocorrente em sociedades pré-burguesas, apelava para as diferenças “naturais” entre senhores e escravos).

Nas pesquisas empíricas de que resultaram este artigo se, de um lado, os docentes das séries iniciais pentecostais sectarizam a defesa da própria profissão de fé, desqualificando as demais; de outro, os professores de História do Ensino Fundamental II, certamente em decorrência de sua formação graduada - um relativo “fundamentalismo” stalinista tem predominado nas licenciaturas das humanidades e das ciências sociais -, a tensão aumenta e se manifesta especialmente nas proclamações radicais antirracistas, mas que convivem com práticas do racismo estrutural dos mesmos atores sociais enquanto docentes na escola básica. Certamente pode estar aí um dos fatores da Síndrome de Burn-out que tem infectado os corpos docentes da Educação Básica brasileira. Lamentavelmente Mas, este tema escapa aos limites deste trabalho.

Finalizando este artigo, queremos destacar um aspecto fundamental da aplicação do “Método Paulo Freire25 de alfabetização e pós-alfabetização em países africanos, como Angola, Cabo Verde Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe: a valorização dos processos culturais autóctones, das histórias locais e dos projetos culturais dos povos colonizados e recém libertados do jugo colonialista e imperialista. E não se tratava de um problema simples, mas de altíssima complexidade linguística e política, na medida em que, com a saída dos colonizadores, as lideranças que tentavam reconstruir os novos países, deparavam-se com inúmeras culturas “tribais”, falando diversas línguas. Assim, em primeiro lugar, se, por um lado, levantava-se o problema da unidade nacional necessária à consolidação da independência conquistada recentemente, depois de séculos de dominação colonial; em segundo lugar, por outro lado, era necessário respeitar as expressões culturais singulares das etnias constituintes da nova nacionalidade. Somente a preservação da língua do colonizador que, de uma forma ou de outra, dera uma relativa unidade linguística ao país, seria capaz de garantir a unidade exigida? Neste caso, todos os governos dos povos recém-libertados da África, contemporaneamente, em relação ao jugo europeu (Alemanha, Bélgica, França, Itália, Portugal), deveriam determinar, no mínimo, o bilinguismo para suas respectivas sociedades multiétnicas e multiculturais, de modo a promover a unidade na diversidade e respeitar a diversidade cultural e linguística? Ademais, se a maioria das línguas africanas - eurocentricamente consideradas como meros “dialetos” pelos colonizadores - eram ágrafas, como produzir material escrito para os novos sistemas educacionais que não fosse no idioma dos colonizadores, mal ou bem aprendido? Em alguns países, como Cabo Verde e Guiné Bissau, os colonizados desenvolveram uma verdadeira “transfiguração linguística”26 chamada “crioulo” ou “creoulo”, que é uma transformação colonizada da língua do colonizador em um idioma diferente, “nativizado” e falado por todos - na maioria das vezes, não compreendido pelo próprio colonizador. Paulo Freire não hesitou em propor que o “crioulo”, adotado ou não como língua nacional, deveria ser o idioma da unidade na transição da colônia para a consolidação de uma nação livre (v. FREIRE, 1978, p. 146, e FREIRE; FAUNDEZ, 1989, p. 108), encarando, como Amílcar Cabral, a língua como “um fato cultural e como um fator de cultura” (FREIRE; FAUNDEZ, ibid., p. 168). Contudo, jamais abandonou a postura reservada de consultor externo, portanto, só considerando legítimas as proposições aprovadas pelos próprios camaradas dos países libertos, nos círculos de cultura então desenvolvidos. Em outras palavras, a escolha, por exemplo, de um idioma como língua nacional, a ser trabalhado primeiramente por experientes linguistas para se tornar língua escrita, seria da competência dos próprios cidadãos do país recém libertado, em decisões coletivas. No caso brasileiro, o problema do idioma Português nem mais se coloca, na medida em que sua transfiguração vai ocorrendo, lenta e progressivamente, para a “Língua Brasileira”, na qual se incorporaram étimos, sintaxes, ortografias e outros elementos das línguas africanas e indígenas. Portanto, o nosso problema é muito mais de enfrentamento de uma espécie de “discriminação linguística”, que bane as contribuições linguísticas africanas, considerando por exemplo, termos de seu vocabulário como chulos. Assim a beleza da sonoridade de palavras como “bunda” vai caindo no esquecimento por causa de seu exílio das escolas e da chamada “língua erudita”. São aparentes “sutilezas” linguística, mas que, na verdade são componentes curriculares de um verdadeiro imperialismo idiomático que constitui uma das mais poderosas armas do racismo estrutural. Neste campo, ainda caberiam algumas indagações de ordem técnico-linguística, ou política, como, por exemplo: O “Método Paulo Freire” funcionaria também para a aprendizagem de outro idioma que não seja a língua materna? O “Método” funciona tão bem quando todos os participantes do círculo de cultura são falantes da mesma língua, ele funcionaria também com falantes de diversos idiomas no mesmo espaço escolar? Mas isto é problema para um outro trabalho, pois este já vai fugindo aos limites de um artigo de um dossiê que teve por intuito problematizar as relações étnico-raciais nos sistemas e processos educacionais desenvolvidos por professores pentecostais e que têm de obedecer aos ditames da Lei n.º 10.639/2003.