Introdução

Tratar da interculturalidade parece ser uma premissa das tendências à internacionalização da educação superior e, ao mesmo tempo, um desafio para as instituições como a universidade pública cujo surgimento nada tem a ver com os diálogos com os distintos e diferentes grupos. Mais recentemente, constituiu-se numa tendência relevante das Conferências Mundiais de Educação Superior, consolidadas na Europa com o Processo de Bolonha em 1999. Essa tendência faz retomar à própria origem das universidades medievais, marcada por uma intencionalidade de ocidentalização dessa prática educativa. Nessas condições, caracterizadas por um intenso movimento informacional e em rede (Castells, 2000; Lojkine, 1995; Negroponte, 1990; Schaff, 1995), as relações internacionais dos sistemas universitários em âmbitos Norte-Sul e Sul-Sul representam o contexto deste artigo.

Partindo dessas premissas, em que medida projetos de cooperação internacional, do tipo Erasmus Plus, podem promover diálogos internos às próprias universidades que fazem parte dessas ações e, ao mesmo tempo, com as outras instituições de educação superior? Quais seriam as possibilidades de apropriação cultural dos fundamentos por parte dos sujeitos envolvidos nesses projetos? Assim, este artigo tem como objetivo geral identificar as possibilidades de diálogos interculturais na realização de um projeto internacional, como os projetos Erasmus de capacity building, quando implantados em uma das instituições de educação latino-americanas, especificamente em uma universidade pública, estadual. Refletir sobre essas questões demanda lembrar as origens dos Projetos Erasmus. Para tanto, desde 1987, foram importantes as iniciativas da Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe fundada por Franck Biancheri. Posteriormente, ele se tornou o presidente de um partido político com características interculturais – etnias distintas, gênero e renda ao final do mês – e seguiu atuando em âmbito europeu, o Newropeans. Recorde-se sua relevância política ao apoiar governos como os de François Miterrand (França) e de Felipe González (Espanha) e seus desdobramentos como o projeto do tipo capacity building que seguem potencializando ações como do Projeto Erasmus Plus Aprendizagem Centrada no Estudante (Projeto Erasmus+-ACE).

Especificamente nesse caso a ser estudado, o Projeto Erasmus+-ACE representa uma proposta que traz consigo uma relevante contradição: os agentes históricos da educação – docentes e estudantes – parecem inverter seus papéis. Essa inversão ocorre ao centralizar o processo de ensino e aprendizagem nos estudantes, historicamente relegados ao papel de pessoas passivas sem quaisquer conhecimentos prévios que interessassem à escola, independentemente, do nível (básico ou superior). Os diálogos entre as diversas instituições de educação superior que compõem o Projeto Erasmus+-ACE configuram a outra dimensão da interculturalidade a ser tratada neste artigo desde a perspectiva do processo de internacionalização das universidades.

A pesquisa: o estudo de caso do Projeto Erasmus+-ACE em um programa de extensão

O locus desta pesquisa está representado pelos espaços institucionais universitários de diálogos interculturais como costumam ser caracterizadas as ações extensionistas das universidades, inclusive, a brasileira, por seu modelo ‘humboldtiano’. Neste caso, especificamente, a escolha pelo Cursinho Ferradura como programa de extensão para ser o piloto no Projeto Erasmus+-ACE se deve ao fato de que, institucionalmente, tem como função principal a preparação para a aprovação no vestibular e a apropriação de uma cultura universitária por parte de indivíduos, historicamente excluídos nos coletivos de pretos, pardos e indígenas egressos da educação básica pública. Esses argumentos justificam tal escolha pois considerar a diversidade como um valor em si mesmo caracteriza e diferencia essa prática extensionista: desde o ano de 2006, ao optar pelo atendimento somente a esses estudantes da cidade de Bauru (São Paulo) e arredores, ampliou ainda mais a pluralidade de abordagens nos processos de ensino e aprendizagem. Ao lado de outros 34 cursinhos distribuídos pelos demais campi da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP – representa um caso de êxito relevante: o Cursinho Ferradura possui 160 estudantes nas cidades de Bauru e de Pederneiras, no estado de São Paulo, gerido por um grupo de professores que são estudantes-bolsistas da própria instituição. Cabe também evidenciar que, para atender esse público externo à universidade, a seleção dos estudantes tem sido feita por uma análise qualitativa, a partir do endereço em que vivem e da renda mensal da família. O Cursinho Ferradura tem alcançado uma média de aprovação em torno de 35% dos postulantes de distintos processos seletivos para as universidades o que representa um êxito considerando as desiguais condições iniciais de chegada desses estudantes. Esse contexto, per se, constitui uma situação contraditória, uma vez que, sendo estudantes-bolsistas, docentes do Cursinho, assumem, provisoriamente, a condição de professores. Ao mesmo tempo, cumprindo esse papel, passam a se apropriar de uma cultura da docência nos moldes da aprendizagem centrada no estudante, em função das formações no modelo Projeto Erasmus+-ACE. Essas formações realizadas pelos docentes efetivos da UNESP envolvidos nesse Projeto Erasmus formam parte dessa ação de internacionalização com intencionalidade de práticas interculturais como se pretende demonstrar em suas dimensões interna (voltado à própria instituição -UNESP – neste caso) e externa (com os professores e estudantes dos demais países envolvidos no Erasmus+-ACE (Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, Paraguai e Peru)1.

Executou-se, nesse sentido, como todas as ações extensionistas da UNESP, uma ‘ação com pesquisa e uma pesquisa em ação’ (Barbier, 2002), cujas etapas de implementação foram: a) escolha do Cursinho Ferradura como ‘caso’ a ser estudado; b) realização da formação dos professores que são estudantes da graduação; c) avaliação das evidências das mudanças na percepção dos pesquisadores envolvidos no Projeto Erasmus+-ACE a partir das respostas aos formulários distintos aplicados aos professores e aos estudantes-bolsistas do Cursinho Ferradura. Para os professores, duas perguntas: o que passaram a saber sobre a aprendizagem centrada no estudante e quais mudanças passaram a ser observadas nas ações executadas. Para os estudantes, uma pergunta apenas, tratando do argumento para que a aprendizagem fosse focada privilegiadamente neles.

Nota-se que a metodologia qualitativa escolhida foi o estudo de caso do tipo analítico (Yin, 2001, Ludke; André, 2013). Desse modo, esperava-se analisar em que sentido os sujeitos que são professores e estudantes de uma universidade pública brasileira teriam se apropriado em seus princípios de planejamento e implementação de metodologias e ações, características decorrentes da concepção de aprendizagem centrada no estudante, como proposto nos objetivos deste mais abrangente - Projeto Erasmus +- ACE.

Para além de opção metodológica, os estudos de casos têm representado material didático relevante nos processos de formação de professores. Desde a perspectiva de autores como André (2005), Shulman (1992) e Merseth (1996), os aprendizados fundamentados em casos auxiliam a apropriação desses profissionais da educação no desenvolvimento de habilidades como diagnosticar problemas, reconhecer múltiplas influências e perspectivas e envolvimento no exercício de sugerir e analisar possíveis soluções.

Assim, a pesquisa ocorreu no primeiro ano de implementação do Projeto Erasmus+-ACE, efetivamente, nos meses de março a novembro de 2021. Participaram como sujeitos do estudo de caso cinco professores universitários, representando as áreas de Educação e Engenharia Ambiental, e doze estudantes de graduação de distintas áreas de formação, que desempenhavam, ao mesmo tempo, o papel de estudantes da graduação e bolsistas na função de professores no Programa de Extensão Universitária da UNESP, o Cursinho Pré-Universitário Ferradura, num contexto macrossociológico de internacionalização das ações universitárias.

A interculturalidade nos processos de internacionalização das universidades

Havia preocupação com trocas culturais equitativas quando dos processos de internacionalização das universidades europeias e latino-americanas nas últimas décadas? Não parece ter sido uma prioridade relevante. Ainda assim, estudos sobre os processos de internacionalização dos modelos educacionais não são recentes havendo, inclusive, uma área de conhecimento dedicada a tais estudos, a de Educação Comparada. Não se pretende, no âmbito deste artigo, algo com este fôlego. No entanto, como contexto básico para situarmos a pesquisa aqui apresentada, cabe apontar que ela se filia aos estudos anteriores, que analisaram e criticaram as projeções internacionais e as consequências da reorganização universitária europeia no final do século passado. Conhecida como Processo de Bolonha, as convenções internacionais firmadas nessa cidade, em 1999, coincidem com o Relatório Delors e influenciaram decisivamente os debates sobre o Ensino Superior em todo o mundo:

Um dos objetivos do Processo de Bolonha consiste no alcance mundial da reforma. Para tanto, ainda no ano 2000, houve a criação do Espaço Comum de Ensino Superior da União Europeia, América Latina e Caribe, com o objetivo de estabelecer medidas de convergência entre os sistemas latino-americanos e caribenhos de educação superior com a estrutura proposta para o Espaço Europeu de Educação Superior (Siebiger, 2018, p. 250).

Pode-se remontar a liderança histórica europeia no Ensino Superior na América Latina nos períodos imediatamente anteriores, como das reformas universitárias nos diversos países latino-americanos, sobretudo, na década de 1960. Note-se a ausência de práticas interculturais:

No que toca à cooperação, não se pode esquecer que o modelo europeu atual foi aplicado em muitas instituições latino-americanas desde os anos 1960 e, em algumas, desde os anos 1950. O ponto de partida para uma cooperação intercontinental equitativa poderia ser o observar como foi aplicado em instituições tão diversas como Universidade de Costa Rica, Los Andes, Concepción, Brasília e Minas Gerais. O sistema de créditos, algo de pragmático e útil, em Brasília, nos anos de 1970, permitia aos estudantes dispor de um curriculum flexível e de organizar seu tempo de estudo de acordo com suas disponibilidades (Mello; Dias, 2011, p. 416).

O sistema de créditos a perpassar a quantificação do tempo escolar nos currículos universitários ocidentais atualmente foi de tal modo internalizado que não causa estranheza. No entanto, resultou de influência em um sentido único, Norte-Sul, das reorganizações anteriores de universidades da Europa e dos Estados Unidos. Menciona-se tal fato para realçar que houve uma apropriação por parte das universidades em nosso país, frequentemente convergindo com contribuições internacionais de experiências universitárias estrangeiras. Com a mundialização das relações capitalistas, isso parece ser inevitável (Chesnais, 1996).

Derivada do Processo de Bolonha, a disseminação internacional de conceitos como competências e habilidades extrapolou os debates universitários e mobilizou propostas educacionais desde a Educação Básica. Este fenômeno passou a atingir, avassaladoramente, a América Latina. A reação crítica à importação sem critérios de temas, termos e conceitos pertinentes ao debate educacional, preponderantemente europeu, também foi relevante e evidencia a ausência de uma prática intercultural: a incisiva tendência de homogeneização curricular universitária europeia causou debates, consensos e dissensos entre os atores envolvidos das distintas instituições. Isso, em parte, porque a proposta de padronizar currículos para facilitar a mobilidade estudantil (inspirada pelo Tratado de Bologna de 1999) e as competências de empregabilidade pareciam se sobrepor à formação para a cidadania nas reformas do ensino superior europeu e latino-americano nos primeiros anos do atual século:

Um conceito básico pouco estudado e analisado até agora é o das competências. Aparece acoplado à ideia de comparação e de equiparação entre estudos e à importância da empregabili-dade e do mercado de trabalho. Busca-se a homogeneização dos títulos e certificados, cujas competências profissionais se tornem padronizadas e sejam avaliadas de acordo com procedimentos semelhantes, em toda parte. As competências não englobam o que propõe o Informe Delors, de 1996, que enfatizou a importância das competências para a cidadania. Elas se referem, exclusivamente, ao mercado de trabalho atual. Aposta-se numa universidade que tenha suas raízes no mundo empresarial (Mello; Dias, 2011, p. 419-420).

Essas críticas à importação de modelos baseados em competências e habilidades, num movimento de sentido único, Norte-Sul, como se fossem conceitos neutros, apontavam como a inversão das concepções de aprendizagem fazia, como num dito popular, o rabo abanar o cão. Isto é, definia-se a competência profissional necessária ao término da aprendizagem para uma função no mercado de trabalho e, na ordem inversa, concebia-se o currículo que proporcionasse tal habilidade:

Em síntese, para cada curso são definidos resultados de aprendizagem, que compreendem aquilo que os estudantes serão capazes de fazer ao fim de um determinado ciclo/processo formativo. A partir da definição desses resultados, são elaboradas as competências gerais (comuns e transferíveis para qualquer curso), subdivididas em instrumentais, interpessoais e sistemáticas. E as específicas (relacionadas à área do curso), classificadas em profissionais, acadêmicas e sociais, as quais se referem ao conhecimento teórico-prático e/ou experimental e as habilidades específicas da área. As competências devem contribuir, portanto, para o alcance dos resultados de aprendizagem estabelecidos e, estes, para a realização do meta-perfil proposto. [...] Portanto, são os perfis profissionais que determinam o metaperfil, os resultados de aprendizagem e as respectivas competências vinculadas. Para cada resultado de aprendizagem, seleciona-se, da matriz, quais competências deverão ser adquiridas e desenvolvidas. E, em vez de objetivos do curso, tem-se a definição destes elementos que, por sua vez, determinam seleção de conteúdo a serem incluídos no currículo (Siebiger, 2018, p. 252).

Nessa sistemática, instrumentalizava-se a universidade como executora da profissionalização do estudante no Ensino Superior, sem atentar para as demais atribuições sociais da universidade brasileira num contexto de acentuada desigualdade social:

Como se pode notar, uma vez que os objetivos para a educação superior se restringem ao preparo para o exercício profissional em um dado cenário de sociedade, caberia à universidade apenas adaptar-se, não mais existindo como instituição autônoma, mas a serviço desses objetivos. Tem-se, portanto, uma ressignificação também da universidade, a qual deve se converter em um centro de formação de profissionais, de pesquisadores e de produção de pesquisas para a sociedade do conhecimento, abrindo-se mão de suas outras dimensões que perfazem a formação cultural, humana, política e crítica (Siebiger, 2018, p. 257).

Resultantes do Processo de Bolonha (1999), as críticas à subalternização dos sistemas universitários europeus aos interesses empresariais na formação de mão de obra qualificada ofuscaram as possíveis contribuições positivas que as reformas poderiam propiciar:

Assim, questiona-se o que significa ser cidadão neste cenário proposto? Tornar-se cidadão, nesse cenário, significa atuar como um profissional atualizado, competente e capaz de ser absorvido pelo ambiente produtivo. Significa apreender, desenvolver e aplicar conhecimentos, habilidades e atitudes em uma arena com regras previamente estabelecidas, em um cenário de sociedade com um viés único de ethos acadêmico-social, no qual as relações sociais propiciadas por meio da formação superior praticamente se resumem a relações de natureza profissional. Nessa perspectiva, o caminho que conduz à consolidação da sociedade do conhecimento é um processo naturalizado e irredutível, apresentando-se como única alternativa possível para o desenvolvimento da sociedade (Siebiger, 2018, p. 255).

No entanto, seria possível estabelecer um diálogo intercultural mediado pelos procedimentos educacionais decorrentes do Processo de Bolonha? Nem os críticos mais radicais negam que isso seja viável:

É na América Latina que é maior a consciência da necessidade de se manter a ideia de qualidade e pertinência como conceitos interconectados, e de que a pertinência não existe sem a busca da solução dos grandes problemas da sociedade, tais como a erradicação da pobreza, da intolerância, da violência, do analfabetismo, da deterioração do meio ambiente, do aumento de discriminações de todo tipo, entre outros – todos objetivos do milênio, definidos pelas Nações Unidas, no ano 2000. Neste sentido, a criação e a consolidação de uma rede Latino-Americana do conhecimento socialmente responsável, materializada por uma dinâmica e integrada rede internacional de formação, pesquisa e inovação, com finalidade de inclusão social, representam o maior desafio da região para este século. O Espaço Europeu de Educação Superior pode ser para a América Latina, por seus vícios e virtudes, um excelente laboratório, com o qual se pode colaborar, sem que represente um modelo a ser fielmente seguido (Mello; Dias, 2011, p. 431).

Alex Mello e Marco Dias (2011) e Ralf Siebiger (2018), anteriormente citados, não vêm as possíveis contribuições que os processos de internacionalização dos sistemas universitários europeus possam nos propiciar, contanto que preservemos efetivamente nossas universidades como locus democrático de diversidade social e cultural. A possibilidade disso continua como uma questão aberta que reafirma a necessidade de trocas culturais multipolares:

Uma pergunta que não encontra resposta é a de saber se não voltamos a um sistema de equivalência de todos os sistemas com o sistema europeu e, por via deste, com o sistema dos Estados Unidos. Rechaça-se todo e qualquer sistema democrático de reconhecimento de estudos e de diplomas em que todas as partes têm direitos iguais e em que a diversidade dos sistemas corresponde à diversidade cultural e social das diversas regiões do mundo (Mello; Dias, 2011, p. 427).

Com a questão acima em mente, mas com uma visão não prioristicamente avessa às possibilidades de diálogo intercultural e aprendizagem com as experiências alheias, é que os autores deste artigo participaram do Projeto Erasmus+-ACE. Os diversos projetos Erasmus executados anteriormente conectados a universidades latino-americanas resultam das propostas de internacionalização do Ensino Superior europeu, decorrentes do Processo de Bolonha. Diante desse cenário, de que interculturalidade estamos tratando quando consideramos os projetos Erasmus de capacity building/construção de capacidades?

Conceituação de interculturalidade

Inicialmente, esses processos de formação podem ser tipificados pela interculturalidade, caracterizada neste artigo a partir de Boaventura de Sousa Santos (2006, p. 462), para quem a convergência em termos de cultura, “[...] é muito difícil de alcançar, não só porque a capacidade de tradução intercultural dos temas é inerentemente problemática, como também porque em todas as culturas há temas demasiado importantes para serem incluídos num diálogo com outras culturas”. Desde esse pressuposto, no contexto dos direitos humanos, Santos elabora um conceito de política multicultural emancipatória cujo imperativo transcultural seria assim resumido: “[...] temos o direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza; temos o direito a ser diferentes quando a igualdade nos caracteriza” (Santos, 2006, p. 462).

Observa-se aqui que o autor transita pela multiculturalidade (conjunto de culturas paralelamente situadas, sem diálogo entre elas) e chega à transculturalidade (compreendida como a adoção de outras formas de cultura que transporiam os limites que cada uma delas possui). Empregamos, para este artigo, desde Santos (2006), o cunho de interação horizontal e sinérgica que os diálogos culturais propiciam. Essa escolha conceitual remete à cultura como capital nos moldes de Bourdieu (1989) para quem o conjunto de ideias e conhecimentos que as pessoas usam ao participar da vida social pode ser intercambiado, trocado, enfim, dialogado. Assim, desde as regras de etiqueta à capacidade de falar ou escrever podem ser considerados capital cultural. Ainda que Bourdieu não estivesse interessado em tratar da interculturalidade, observa-se que seria a ausência dessa condição que explicaria, em grande medida, o êxito do sistema educativo: os indivíduos que se apropriaram da cultura dominante, isto é, da quantidade de capital cultural costumam ser de um grupo privilegiado que possui acesso, acentuando a condição de reprodução das desigualdades sociais. Nos dizeres de Fanon (em Zibechi, 2018), a interculturalidade possibilitaria uma descolonização do pensamento se considerarmos que ‘o colonizado é um perseguido que sonha, permanentemente, em se tornar perseguidor’.

Agregam-se à definição de interculturalidade aqui assumida, a perspectiva de autores como Lopez-Hurtado Quiroz (2007) e Walsh (2009) considerados em sua característica central: interculturalidade como conjunto de possibilidades de diálogos equitativos entre diferentes modos de ser, sentir e agir no mundo contemporâneo. Seja de pessoas, grupos de interesse, segmentos, estratos sociais, instituições ou países que tendem a resultar em sinergias para a construção de outras práticas culturais. Dussel (2016), por sua vez, conceitua a ‘interculturalidade transmoderna’ por um lado, como a relação entre diálogo e comunicação intercultural e, por outro, a busca da compreensão e colaboração entre culturas diferentes. Esses traços conceituais parecem evidentes no Projeto Erasmus+-ACE, bem como resultados no caso estudado, a ação extensionista realizada no Cursinho Ferradura.

A interculturalidade no Projeto Erasmus+-ACE

No caso específico do Projeto Erasmus Plus Aprendizagem Centrada no Estudante aqui tratado, as ações utilizadas pelos envolvidos no projeto permitiam o redimensionamento dos conhecimentos dos participantes, desde uma proposta inicial europeia. Sob coordenação da Universidade de Groningen (Groningen/Holanda), além da Universidade Estadual Paulista – UNESP (São Paulo/Brasil), em conjunto com as demais instituições de educação superior participantes do projeto, citadas anteriormente, delineou-se uma proposta de formação e colaboração com vistas à discussão sobre os perfis dos egressos dos cursos superiores e as metodologias adotadas ao longo da formação para alcançar os resultados de aprendizagem. Os projetos Erasmus, em seu formato de funcionamento desde 1987, partem da iniciativa e liderança de alguma instituição de ensino superior da Europa – nesse caso, Universidade de Groningen (Holanda) – que faz a proposta para uma Comissão Educacional da União Europeia, que, por sua vez, avalia e financia as propostas aprovadas. Esse organismo de fomento às ações de capacity building representa a primeira dimensão da interculturalidade a ser considerada nas análises aqui tratadas: um modelo de intercâmbio de estudantes e professores inspirados pelo Pacto de Bologna (1999). Para tanto, os objetivos específicos desse Projeto Erasmus+-ACE são a construção das condições estruturais para que haja a mobilidade de docentes e estudantes, com vistas à qualificação dos perfis dos participantes. A premissa central é que o intercâmbio de experiências de estruturas curriculares possibilite a construção de fluxos de conhecimentos, cuja sinergia acumulada pelas trajetórias universitárias distintas possa resultar em diálogos interculturais. Com isso, os modos e os tempos como os estudantes aprendem desde o planejamento de professores atentos às diferentes condições dos estudantes, em realidades curriculares distintas, ocupam a centralidade desse Projeto Erasmus+-ACE.

Assim, nota-se a preocupação com o diálogo de cunho intercultural do Projeto Erasmus+-ACE desde a sua proposta inicial ao tratar da elaboração de um glossário comum às instituições de educação superior envolvidas chamado de ‘interconceptualización’ pois definia de distintos modos palavras como graduação, crédito, objetivos de aprendizagem, resultados de ensino e aprendizagem, entre outros conceitos. Uma vez ‘negociados’ esses conceitos, cada uma das instituições do Projeto Erasmus+- ACE deram início ao planejamento das ações de formação da equipe de professores e estudantes pautadas nos resultados de aprendizagem a serem alcançados para que os perfis dos egressos dos cursos nos distintos países sejam equitativamente equivalentes.

As metodologias ativas, daí o nome do projeto - ‘Aprendizagem Centrada no Estudante’ - para a implementação dessas ações de formação foram escolhidas pelo proponente do projeto – Universidade de Groningen, Holanda – e representam a primeira dimensão da interculturalidade a ser considerada nas análises: a da centralidade do estudante universitário nos processos de aprendizagem, tradicionalmente focados na docência. São amplamente conhecidas as metodologias tradicionais nas quais, considera-se que ‘uma aula bem dada seria a garantia do aprendizado do estudante’ que Freire (1971) definiu como ‘educação bancária’. Assim, cada uma das instituições de educação superior participantes do Projeto Erasmus Plus, em distintos países da América Latina, desenvolveu formações para docentes e estudantes que revisitam as metodologias ativas, com os objetivos de promover mudanças na ênfase do processo de ensino e aprendizagem. A cada reunião geral, o diálogo intercultural entre professores e estudantes de diferentes países pode ser evidenciado nos grupos de trabalho estruturados para a formação sobre: a) os resultados de aprendizagem propostos para os cursos escolhidos nas áreas de Engenharia Ambiental, Saúde, História e Educação; b) os papeis dos professores e estudantes na metodologia Erasmus+-ACE; c) as configurações possíveis de uma aula centrada no estudante; d) os modos de avaliação dos estudantes quando se adotam os princípios dessa metodologia.

Com vistas à implementação nos cursos de graduação da UNESP nos quais atuam os professores e estudantes envolvidos, foi possível a realização desta pesquisa do tipo ‘estudo de caso’ no Cursinho Ferradura, locus que desempenhou a função de ‘piloto’.

Resultados da pesquisa: evidências de uma prática intercultural

O potencial de identificação de práticas interculturais no Cursinho Pré-Universitário Ferradura com a implementação de ações de formação decorrentes do Projeto Erasmus+-ACE traz consigo uma plausibilidade que decorre da sua caracterização: priorização de atendimento aos coletivos historicamente excluídos (pretos, pardos e indígenas) e habitantes dos territórios historicamente vulnerabilizados, como as periferias urbanas. Oriundos de escolas públicas, o acesso à universidade, igualmente pública, tem sido negado a esses sujeitos, tornando a diferença cultural em desigualdade social e de oportunidades. Desse modo, desde 2016, por uma decisão coletiva dos grupos de professores e estudantes da graduação envolvidos nesse programa de extensão, os coletivos PPI’s (pretos, pardos e indígenas) constituem a prioridade de interação, materializando um conjunto de ações afirmativas que tem sido implementada como política pública educativa, desde 2001. Visto desse modo, a escolha desse locus de pesquisa permitiu a observação de um diálogo entre distintos grupos culturais: por um lado, estudantes de graduação que atuam como professores no Cursinho Ferradura e, por outro, os professores da graduação que, direta ou indiretamente, influenciariam os processos de compreensão dos princípios de uma tendência pedagógica do tipo ‘metodologias ativas’, como essa proposta por um projeto europeu de cunho internacional e interinstitucional – o Projeto Erasmus+-ACE. Inicialmente, para haver um ambiente propício à consolidação dessa metodologia, considerou-se que esses coletivos demandariam uma formação específica para romper um ciclo de predominante desigualdade, gerador de ‘escassez’ de capital cultural necessário para realizar exames vestibulares de ingresso às universidades públicas brasileiras.

Nesse contexto, a formação dos estudantes numa perspectiva centrada nesses sujeitos teve início com o levantamento dos seus conhecimentos prévios, que foram considerados na trajetória pessoal, e representam um dos aspectos do diálogo intercultural. Isto foi enfatizado por Castanho e Castanho (2001, p. 105): “[...] o ensino que se restringir aos conhecimentos existentes em um dado momento, sem atender aos acréscimos contínuos que outros pesquisadores fizeram, corre o risco de manter ideias parciais, práticas ultrapassadas e soluções arcaicas”.

As formações tiveram início no Cursinho Pré-Universitário Ferradura com as discussões internacionais das universidades participantes do Projeto Erasmus+-ACE. Historicamente, a proposta metodológica do Projeto Erasmus Plus Aprendizagem Centrada no Estudante estaria circunscrita no conjunto de metodologias ativas, cujo principal diferencial está fundamentado na inversão de uma hierarquia, tradicionalmente ensinada e praticada nas universidades, ao considerar o estudante como centro do processo de aprendizagem. Marcadas pelo conjunto de um pensamento pedagógico do início do século XX, sobretudo a partir de John Dewey (publicadas no Brasil em 1959 e 1979), passaram a ser retomadas, um século depois, sob a forma de “planejamento reverso” – backward design como no original (Padilha, 2001; Wiggins; McTighe, 2019) ou “sala de aula invertida” (Bergman; Sams, 2016; Valente, 2014). Nessa forma de compreensão do processo da aprendizagem, diferentemente da forma tradicional da prática educativa consolidada na própria história das universidades, as relações horizontalizadas divergem do papel centrado no professor.

Para que essa metodologia e seus princípios fossem devidamente internalizados, ao longo do primeiro ano do projeto, foram realizadas formações sob a forma de modalidades distintas, predominando o modo remoto, em função do cenário de afastamento social pela Sars-Covid-19. Os formatos podem ser caracterizados pelos encontros de formação desses colaboradores do Cursinho Pré-Universitário Ferradura que ao desempenhar, ao mesmo tempo o papel de professores nesse projeto assume a centralidade da organização dos conteúdos com a produção de podcasts sobre os conceitos que fundamentam o Projeto Erasmus+-ACE. Por outra parte, os professores da graduação da UNESP, envolvidos direta ou indiretamente na formação desses estudantes sendo alguns deles professores que formam parte do Projeto Erasmus+-ACE formam o locus ideal para promover o diálogo entre os diferentes. Nesse contexto, trataram de temas como planejamento, seguindo até a avaliação. Inicialmente, foi possível uma amostragem formada por 12 professores (estudantes da graduação-bolsistas, desempenhando a função de professores) e 18 estudantes do Cursinho Ferradura (egressos de escolas públicas do ensino médio). Estes últimos, ao serem questionados sobre os sentidos que passaram a atribuir aos processos de aprendizagem centrada no estudante em suas distintas dimensões, desde o planejamento, implementação e avaliação (resultados de aprendizagem), afirmaram que essas metodologias, tidas como ativas, representariam um avanço. Cabe ressaltar que os questionários com quatro perguntas de múltipla escolha foram enviados pelo Google Forms aos professores-bolsistas (que são estudantes da graduação) e os estudantes do Cursinho Pré-Universitário Ferradura. Logo depois, as entrevistas com os dois segmentos ocorreram nos acompanhamentos pedagógicos que são realizados com os distintos grupos. As respostas, sejam de múltipla escolha ou de caráter dissertativo, foram analisadas qualitativamente neste estudo de caso ao realizar uma exploração intensiva de relações entre aspectos da interculturalidade e as práticas de formação fundamentadas na metodologia ACE.

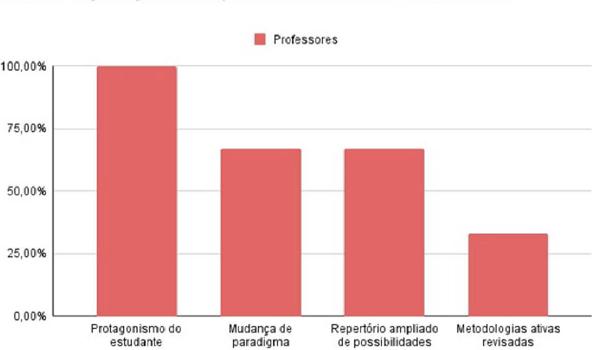

Neste contexto, confirma-se um estudo correlacional ao sistematizar os resultados que permitem inferir a construção de diálogo intercultural e a apropriação dos conceitos fundamentais do Projeto Erasmus+-ACE. Essas evidências parecem possíveis a partir das respostas às duas questões respondidas por professores e estudantes do cursinho, como demonstram os Gráficos 1 e 2:

Fonte: Dados agregados pelos autores.

Gráfico 1 O que os professores passaram a saber sobre o conceito de ACE?

Fonte: dados agregados pelos autores.

Gráfico 2 Argumentos dos estudantes para a centralidade do estudante no processo de ensino e aprendizagem

A coincidência dos percentuais obtidos por esses dois segmentos quanto aos modos de apropriação dos conceitos representa um dos aspectos centrais da interculturalidade: a existência de certa sinergia observada entre dois grupos de interesses bastante distintos: de um lado professores-bolsistas (estudantes de graduação exercendo essa função) e, por outro, os estudantes (jovens e adultos egressos da rede pública de ensino médio – última etapa da educação básica). Quando questionados sobre o que não se sabia sobre o “conceito de aprendizagem centrada no estudante” e passaram a conhecer, os professores/estudantes da graduação afirmam o reconhecimento da sua condição no papel de protagonistas, afinal, estão em formação e reconhecem o que Freire (1968b, p. 68) definia como “ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, os homens se educam, entre si, mediatizados pelo mundo”. Essa evidencia representa uma mudança de paradigma que amplia repertórios de aprendizagens e revisita as ditas metodologias ativas, em tempos nos quais o mundo pode ser compreendido como a sociedade do conhecimento (Lojkine, 1995), interconectada (Moran, 2000) ou em rede (Castells, 2000) e parece atribuir à informação, por si só, o protagonismo.

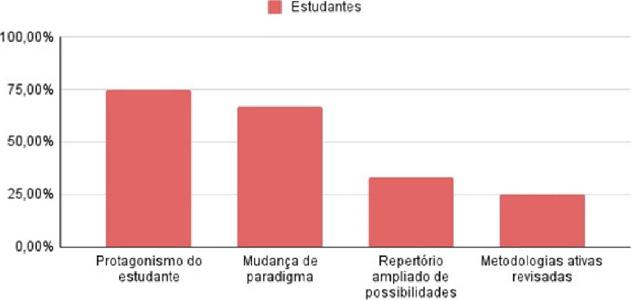

Observando o Gráfico 2, quando a totalidade dos estudantes afirmou não ser possível que uma aprendizagem ocorra “sem estar centrada no estudante”, ao escolher uma das opções possíveis para essa argumentação, ficam evidentes o protagonismo desse sujeito, seguidos pela “mudança de paradigma”, “pelo repertório ampliado de possibilidades” e, por fim, mas não menos importante, “pelas metodologias ativas revisitadas”. Nos gráficos, pode-se observar os percentuais das respostas de ambos os segmentos – professores e estudantes – se assemelham na escolha das opções enviadas pelo Google Forms, bem como nos diálogos posteriores nas entrevistas que trataram dos argumentos aos itens escolhidos pelos respondentes.

Chama a atenção para uma possível prática intercultural, desde os conceitos utilizados nessas análises, o fato de que, partindo de um organismo internacional (União Europeia/ Projeto Erasmus+-ACE), os fundamentos dessa metodologia representam condições de diálogo entre dois segmentos tradicionalmente situados em pontos inversos: a história da universidade, mesmo com os movimentos de internacionalização, costuma ser feita por professores, somente. Os papeis exercidos nas universidades pelos professores são marcadamente hegemônicos e hierarquicamente verticalizados, inviabilizando um diálogo interno a esses espaços.

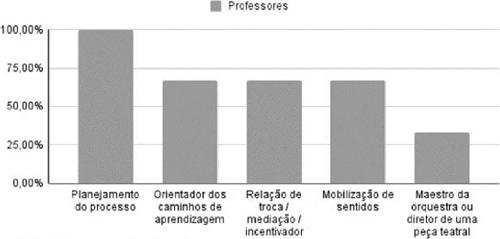

Para compreender esse cenário, Candau (2006) considera práticas justapostas, colocadas uma ao lado da outra, ou umas sobre as outras como multiculturalidade. Ao fornecer elementos teóricos para uma deliberada inter-relação entre diferentes sujeitos e grupos socioculturais de uma determinada sociedade, ou instituição, como é o caso estudado, poderia ser caracterizada por aspectos de uma prática intercultural na educação (Walsh, 2009). Essa inferência parece ser confirmada quando os professores respondem sobre o papel que passariam a exercer se a aprendizagem somente ocorresse quando centrada no estudante. O Gráfico 3 permite observar a sistematização dos conteúdos expressos pelos professores no planejamento dos processos, a criação de caminhos de aprendizagem, a relação de intercâmbio, bem como a mobilização de distintos sentidos para a realização dos objetivos de aprendizagem. Nesse sentido, é enfatizada a importância da prática do planejamento, inclusive em uma proposta de aprendizagem centrada no estudante:

Fonte: Dados agregados pelso autores

Gráfico 3 Segundo os professores, aspectos que mudam no seu papel quando se adota a aprendizagem centrada no estudante

Note-se, ainda, que há uma diferença de papeis e essa não resulta em desigualdade, inferiorização ou exclusão do processo de ensino e aprendizagem. Analisado por Candau (2013, p. 98) que chega a definir como educação intercultural “a afirmação da diferença como riqueza” representa um dos pilares das abordagens da interculturalidade. O termo diferença, tradicionalmente associado a um problema a ser resolvido, passa a ocupar relevante contribuição para que o diálogo intercultural ocorra.

No contexto de implementação do Projeto Erasmus+-ACE, tendo como locus um território de heterogeneidade (e desigualdade, se não abordado desde a perspectiva da interculturalidade) como pode ser caracterizado o contingente dos estudantes que formam parte do Cursinho Pré-Universitário Ferradura, ficaram evidentes as possibilidades de diálogo intercultural a partir de uma ação universitária/extensionista de internacionalização. Isso porque, as apropriações feitas por estudantes e professores, sistematizadas nos resultados do estudo de caso, denotam a possibilidade de ruptura de uma hierarquia na qual a figura do professor (universitário, sobretudo) é central e predominante. A exemplo das culturas hegemônicas e das práticas tradicionais historicamente construídas pela universidade, ao revisitar as metodologias ativas e inverter o lugar central ocupado pelo professor e pelo estudante, segundo Santos (2006, p. 86) teríamos cumprido o objetivo emancipatório da própria educação – quando fundamentada no diálogo intercultural – pois “[...] recuperamos a capacidade de espanto e indignação e a integramos na formação de subjetividades inconformistas e rebeldes”.

Considerações finais

Analisar as possibilidades de práticas interculturais e modos de apropriação cultural no contexto de um projeto internacional envolvendo universidades de países latino-americanos e lideradas por uma universidade europeia constituiu o objeto desta pesquisa, realizada no espaço das práticas de extensão de uma instituição de educação superior pública no Brasil. Assim, desde um nível macrossociológico, foi possível revisitar os modos possíveis de diálogos interculturais ainda que entre distintos hemisférios – norte e sul – ao constituir uma equipe de professores e estudantes dispostos à implementação de uma ação de capacity building. Partindo de uma estrutura de Projetos Erasmus, a inovação dessa proposta inicia-se com a condição de participação efetiva dos estudantes e a centralidade nos processos de ensino e aprendizagem no contexto universitário.

Teoricamente, o texto revisita conceitos como aqueles propalados no início do século XX, sobretudo com John Dewey, que resultaram no Brasil nos fundamentos da Escola Nova. Em seu tempo, a necessidade de centrar o processo de aprendizagem no estudante, deixando de considerar o educando como alguém passivo, parece reinventar o conjunto das metodologias ativas. No entanto, a complexidade histórica da estruturação das universidades e seus modos, escassamente interculturais, de implementação de ações de internacionalização parecem ter sido evidenciados nessas análises. Desse modo, ao reproduzir modelos hierarquizados (e exitosos) que tipificam a institucionalização da própria universidade contemporânea, os diálogos horizontalizados e interculturais rompem com essa característica organizacional e indicam possibilidades de diálogo intercultural, assim analisados por Santos (2006, p. 295): “A política de homogeneidade cultural assentou em grandes instituições, nomeadamente a escola [...]”.

Na pesquisa realizada adotando a metodologia qualitativa do estudo de caso foi possível evidenciar as possibilidades de um diálogo intercultural na educação superior em duas dimensões representativas: interna à própria instituição (UNESP, nesse caso, em uma das suas diversas ações de extensão), bem como entre as instituições latino-americanas lideradas por uma universidade europeia cujos objetivos passam pela busca de ampliação das condições de mobilidade estudantil, nos moldes do Pacto de Bologna.

A partir de uma proposta de países do Norte, em diálogo com algumas instituições de distintos países da América Latina, para implementar um projeto de centralidade da aprendizagem no estudante, reconfigurou-se o papel de planejamento e condução do professor, num múltiplo e diverso diálogo de distintos segmentos antes hierarquizados e sobrepostos. O caso estudado permite observar que há algo de inovação nesses modos de construção de diálogos entre os diferentes (países, instituições e segmentos sociais), que tem resultado na apropriação de conceitos e práticas mobilizadas pela interculturalidade e na busca de sua concretização. Talvez essas tendências estejam, efetivamente, repercutindo nas práticas de sala de aula, quando professores e estudantes coincidem nas opções e argumentos observados na pesquisa, criando a sinergia característica desse diálogo entre culturas distintas.

Enfim, esse processo parece decorrer de um movimento contraditório: por um lado, algo recente como os novos modos de aprendizagem dos estudantes no contexto desigual das sociedades informacionais. De outra parte, a aprendizagem centrada no estudante e seu potencial para práticas interculturais que parecem tornar ainda mais complexas algumas tendências que remontam à própria histórica condição de internacionalização e diálogo com distintas formas de pensar da/na universidade. Isso, num contexto de disposição de inverter processos que têm sido naturalizados, como a prática cotidiana das salas de aula tradicionais e seus monólogos hierarquizados. Essas análises permitem inferir sobre algumas tendências, em curso, de outras possibilidades revisitadas com a complexidade e a profundidade que esses tempos demandam. Compreender essas mudanças leva à reflexão sobre o que há de inovador nesse modo de difusão do conhecimento. O caso pesquisado evidencia uma releitura possível dos modos de hegemonia das universidades do hemisfério norte, quando propõem algum tipo de prática nas quais nos colocamos como agentes de transformação, pelo diálogo que as distintas culturas podem fomentar. Assim, parece necessário que a interculturalidade retome Freire (2000, p.28) para quem, “mulheres e homens, nos tornamos mais do que puros aparatos a serem treinados ou adestrados. Nos tornamos seres da opção, da decisão, da intervenção no mundo".

texto em

texto em