1 INTRODUÇÃO

O implante coclear (IC) é um dispositivo eletrônico de avançada tecnologia capaz de substituir o órgão sensorial da audição e representa uma importante ferramenta para que pessoas com deficiência auditiva do tipo neurossensorial bilateral de grau severo a profundo possam ser capazes de ouvir. Ao fazer uso do IC, o deficiente auditivo tem acesso aos sons e a possibilidade de desenvolver a comunicação oral, pois o IC promove a (re)habilitação das habilidades auditivas que minimiza ou previne restrições ocasionadas pela deficiência auditiva5 (Cavalcante et al., 2020; Colalto et al., 2017).

No processo de inclusão escolar, é de grande importância que o professor conheça sobre os aspectos relacionados à comunicação para que faça as mediações necessárias, visto que, com a aquisição da linguagem, a criança começa a acessar o sistema simbólico de significados, permitindo que sua experiência seja transformada em conhecimento (Melo et al., 2021).

No tocante à pessoa com deficiência auditiva, a política de educação preconiza o ensino bilíngue, adotando a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como primeira língua de instrução, comunicação, interação e ensino, legitimando-a como especificidade linguística e cultural dos educandos surdos (Portaria GM/MS6 nº 2.465, de 27 de setembro de 2021).

De acordo com o que preconiza a educação inclusiva, a escola deve contemplar a pedagogia da diversidade, proporcionando a todos os alunos a inclusão na escola regular, independentemente de sua origem social, étnica ou linguística, compreendendo a singularidade dos alunos e as contemplando por meio de estratégias de ensino direcionadas a tais questões (Silva & Fidêncio, 2021).

A educação inclusiva versa que o processo de aprendizagem do deficiente auditivo é possível dentro da sala de aula regular. Para isso, é necessário modificar o pensamento excludente de que esses alunos não são capazes de estudar, conviver e aprender com os demais (Silva Neto et al., 2018). Considerando a educação como direito de todos e sua importância no processo de desenvolvimento da criança usuária de IC, faz-se essencial o aprofundamento nessa temática, a fim de se identificar os possíveis entraves relacionados ao processo de inclusão escolar dessa população.

Diante de tais questões, este estudo teve como objetivo analisar como tem sido a inclusão escolar de usuários de implante coclear no Ensino Fundamental de escolas públicas e privadas do estado de Pernambuco. Propôs-se, também, realizar a caracterização sociodemográfica, audiológica e educacional dos usuários de IC, bem como analisar o acesso, a trajetória e a permanência escolar dos usuários de IC.

2 MÉTODO

Esta pesquisa foi aprovada de acordo com a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) com Seres Humanos da instituição de origem. A coleta de dados foi iniciada após os participantes assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Trata-se de um estudo caracterizado como uma pesquisa observacional, analítica e transversal, de abordagem qualitativa, uma vez que se utilizou de técnicas de avaliação que permitiram uma análise em profundidade do corpus. A pesquisa foi realizada em um hospital de alta complexidade em saúde auditiva, credenciado junto ao Ministério da Saúde.

Os participantes foram identificados por meio do banco de dados do Serviço Social e prontuário hospitalar. A amostra foi obtida por conveniência, sendo constituída por crianças e adolescentes com deficiência auditiva, usuárias de IC, com tempo mínimo de uso de dois anos, na faixa etária de 4 a 17 anos de idade, de ambos os sexos, matriculadas no Ensino Fundamental de escolas públicas ou privadas do estado de Pernambuco e acompanhados pelo Serviço de Implante Coclear do local. Também participaram da amostra os responsáveis legais dessas crianças e desses adolescentes. O fechamento da amostragem deu-se por saturação, tendo sido realizadas 13 entrevistas com os pais/responsáveis.

A coleta teve como referência o ano de novembro de 2021 a abril de 2022, após a aprovação da pesquisa no CEP e foi dividida em duas etapas. Na primeira etapa, foram identificados os usuários dentro do perfil a partir dos prontuários e fichas sociais de entrevista do Serviço Social do Serviço de Implante Coclear do hospital. Na sequência, foi realizada a caracterização sociodemográfica dos participantes com as informações coletadas no banco de dados do Serviço de Implante Coclear. Na segunda etapa, foi realizada a entrevista narrativa com os pais ou responsáveis do usuário de IC, com o intuito de desvelar a sua percepção acerca do processo de inclusão escolar do usuário. As entrevistas foram realizadas presencialmente e foi utilizada a metodologia narrativa, que se caracteriza como uma ferramenta não estruturada, a partir da qual emergem histórias de vida, permitindo uma análise em profundidade (Muylaert et al., 2014). As entrevistas foram gravadas e transcritas posteriormente. As perguntas norteadoras buscaram conhecer o acesso, a trajetória e a permanência escolar do usuário de IC.

As entrevistas foram transcritas e deram origem ao corpus textual que foi analisado com o auxílio do Software IRAMUTEQ (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires). Este permite diferentes formas de análises estatísticas de textos, produzidas a partir de entrevistas, documentos, entre outras (Souza et al., 2018).

Para realizar o processamento dos dados, foram seguidas as seguintes etapas: Etapa 1: Transcrição das entrevistas, que se constituem em um conjunto de textos compondo o corpus de análise; Etapa 2: Organização dos textos em um único arquivo, que deu origem a 13 Unidades de Contextos Iniciais (UCI) - cada uma foi separada por uma linha de comando, compreendendo somente uma variável (n), escolhida conforme o número dado a cada participante (**** *e_1, **** e_2 até **** *e_13); Etapa 3: Após a transcrição realizada no LibreOffice Writer do pacote LibreOffice.org, o arquivo foi salvo como documento de texto que usa codificação de caracteres no padrão UTF-8 (Unicode Transformation Format 8 bit codeunits). As perguntas foram suprimidas, mantendo-se somente as respostas de forma completa e referenciada à pergunta; Etapa 4: Revisão de todo o arquivo, correção de erros de digitação e pontuação, uniformização das siglas e junção de palavras compostas e processamento do corpus.

Na perspectiva dos direitos sociais, optou-se pelo uso da terminologia “Deficiente Auditivo”, à luz da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), instrumento legal de garantia dos direitos da pessoa com deficiência.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente, será apresentada uma análise descritiva referente à caracterização sociodemográfica, audiológica e de audição e linguagem das crianças e dos adolescentes participantes. Posteriormente, serão apresentadas três análises realizadas pelo software na análise do corpus: Estatísticas textuais clássicas, nuvem de palavras e análise de similitude.

Não foi possível a apresentação dos dados obtidos na execução da análise de Classificação Hierárquica Descendente (CHD), uma vez que houve apenas 70,03% de aproveitamento dos 229 segmentos de texto, o que impacta na confiabilidade de tais análises. Considera-se um bom aproveitamento de Unidade de Contexto Elementar (UCE) o índice de 75% ou mais (Souza et al., 2018). É possível que esse achado esteja relacionado às condições socioeconômicas e culturais dos participantes, refletindo na qualidade da narrativa, formulando frases sem sentido ou, ainda, um quantitativo de textos inferior à recomendada para esse tipo de análise.

Na apresentação das análises, será reconstruído o método narrativo empregado nas entrevistas realizadas com os responsáveis legais, observando os aspectos sobre acesso, trajetória e permanência, bem como sobre o IC e futuro dos usuários.

3.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA

Todos os participantes realizaram a cirurgia de IC e o acompanhamento em um hospital de referência no qual foi realizada a pesquisa. Do total, cinco eram do sexo feminino e oito do sexo masculino. Três encontravam-se na faixa etária entre 5 e 9 anos, nove entre 10 e 14 anos e um entre 15 e 17 anos. Além disso, dois residiam na capital do estado, três na região metropolitana e oito no interior do estado. Dos responsáveis entrevistados, sete cursaram o Ensino Fundamental e seis cursaram o Ensino Médio, não tendo na amostra nenhum entrevistado não alfabetizado ou com nível superior.

Em relação à composição do grupo familiar, todos residiam com os pais (sendo o pai, a mãe ou ambos), nove residiam também com irmãos, e dois residiam também com avós. Sobre a renda dos participantes, medida em salários-mínimos, oito recebiam apenas um, três recebiam dois, e dois recebiam acima de três.

No que tange ao acesso aos direitos sociais, 12 informaram receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC), e apenas um informou não receber. No tocante ao Programa Bolsa Família, apenas um declarou recebê-lo. O auxílio emergencial foi recebido durante a pandemia por um total de três usuários, e dez não tiveram acesso a esse benefício. Quanto ao acesso ao programa de tratamento fora do domicílio, seis se encontravam cadastrados, e sete declararam não estar cadastrados. No que se refere à carteira de livre acesso, apenas quatro tinham esse direito assegurado.

Sobre a trajetória acadêmica dos participantes, quatro já foram reprovados e apenas um declarou abandono em decorrência da pandemia da covid-19.

3.2 CARACTERIZAÇÃO AUDIOLÓGICA

Com relação aos aspectos auditivos da amostra pesquisada, sete tiveram causa idiopática, dois tiveram a surdez causada por meningite, três de origem genética e um por citomegalovírus. Um total de 12 participantes tiveram a surdez diagnosticada com idade de até um ano e apenas um com mais de um ano. Sobre a colocação do IC, nove participantes realizaram a cirurgia até os quatro anos de idade, e quatro realizaram a cirurgia com mais de quatro anos. Vale destacar que quatro usuários realizaram o IC até os dois anos de idade, mostrando eficácia na realização do diagnóstico e no tratamento por meio da realização do IC.

Quanto à terapia fonoaudiológica, dez participantes realizavam no hospital onde faziam acompanhamento. Apenas um era acompanhado em clínica particular, e dois não realizavam terapia. Dos que realizavam, 11 faziam com a frequência de duas vezes por mês. Os mapeamentos do IC eram realizados anualmente por 11 participantes da pesquisa, enquanto apenas um precisou realizar mais de dois mapeamentos em um ano.

3.3 CATEGORIAS DE AUDIÇÃO E LINGUAGEM

As categorias de audição e linguagem foram obtidas por meio de registros no prontuário clínico dos pacientes, usando os parâmetros citados por Geers (1994) e Bevilacqua et al. (1996).

Apenas três usuários de IC atingiram a categoria máxima de audição, revelando um desenvolvimento insipiente das habilidades auditivas pela grande maioria. Quanto à categoria de linguagem, apenas dois participantes apresentaram níveis de desenvolvimento linguístico máximo, verificando-se, ainda, uma concentração expressiva de crianças nas categorias 1, 2 e 3.

3.4 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS NARRATIVAS

A análise das entrevistas narrativas deu-se de três formas: análise estatística textual clássica; análise por meio de nuvem de palavras; análise de similitude, as quais serão explicitadas na sequência.

3.4.1 ANÁLISE ESTATÍSTICA TEXTUAL CLÁSSICA

Na análise realizada, foram encontradas 13 UCI (entrevistas) que foram repartidas em 327 segmentos de texto, com um total de 11.904 palavras com frequência média de 6,08% de ocorrências e 724 hápax (número de palavras que aparece apenas uma vez em todo o corpus).

3.4.2 ANÁLISE POR MEIO DE NUVEM DE PALAVRAS

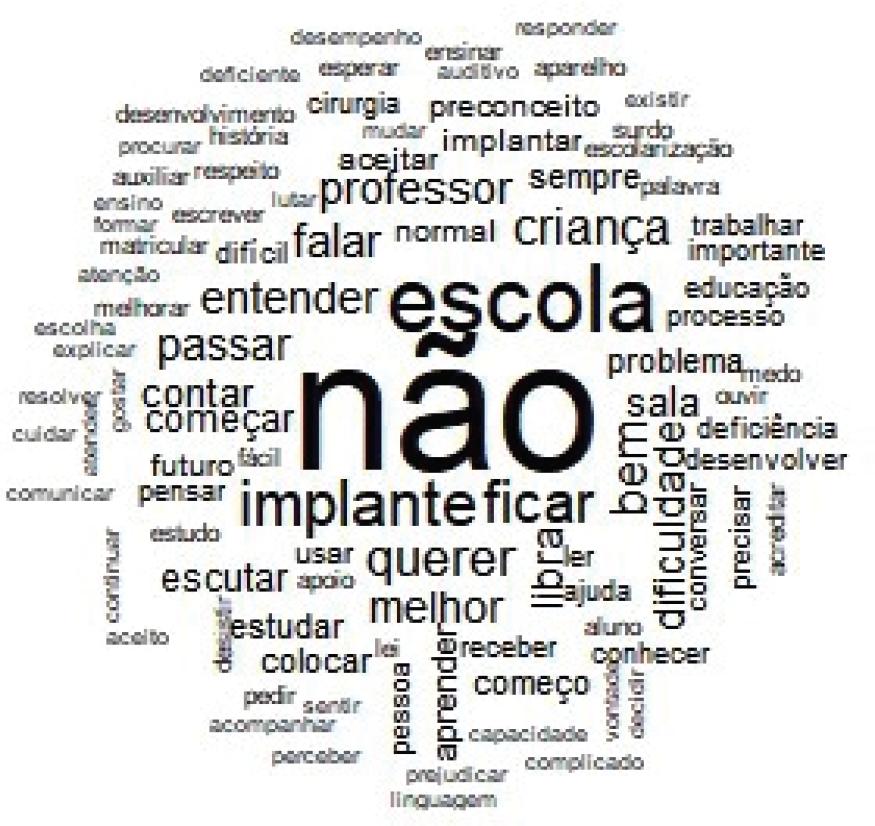

Foi realizada a análise de nuvem de palavras (Figura 1) obtidas por meio das entrevistas realizadas na qual se verifica que os termos mais citados foram: Não (frequência = 289); Escola (frequência = 133); Implante (frequência = 79); Querer (frequência = 57); Bem (frequência = 52); Professor (frequência = 50); Falar (frequência = 47); Entender (frequência = 45); Passar (frequência = 43); Melhor (frequência = 42).

Figura 1 Nuvem de palavras das narrativas de pais e/ou responsáveis por usuários de implante coclear

A palavra “não” se destacou por apresentar maior incidência nas narrativas aqui analisadas, revelando que o processo de inclusão escolar do usuário de IC é marcado por “nãos”, em todas as etapas. Também em destaque apareceram a palavra “escola” e “implante coclear” em proximidade com a palavra de maior destaque (“não”), indicando uma coerência nas narrativas obtidas, visto que juntas compõem a centralidade deste estudo.

3.4.3 ANÁLISE DE SIMILITUDE

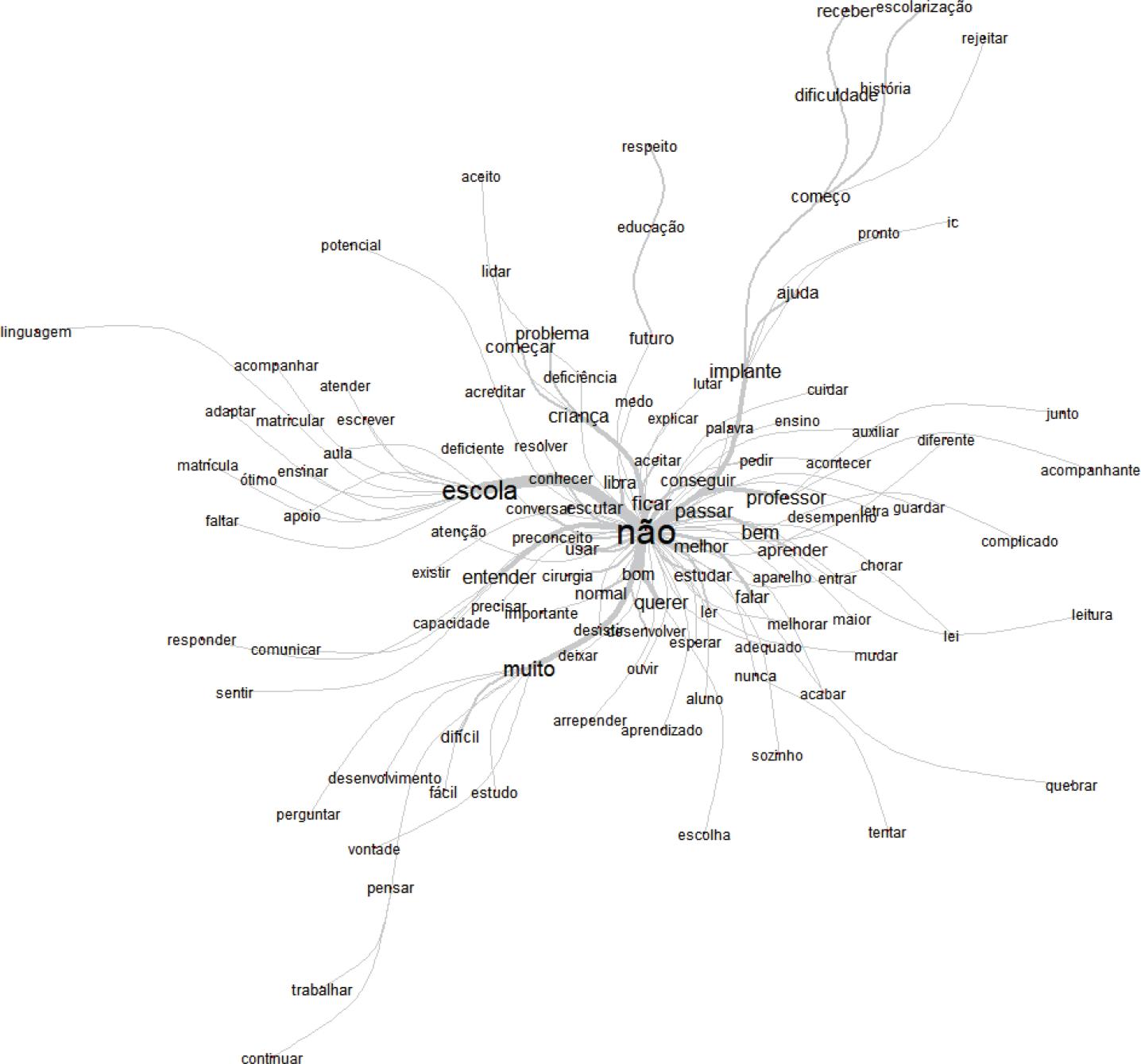

Para melhor explorar os materiais coletados nas entrevistas, foi realizada uma análise de similitude (Figura 2). Por meio dessa análise, baseada na teoria dos grafos, é possível identificar as ocorrências de texto entre as palavras e as conexões entre si (Camargo & Justo, 2013).

Figura 2 Análise de similitude das narrativas monotemáticas de pais e/ou responsáveis por usuários de implante coclear

Na análise de similitude, é possível observar que a palavra “não” aparece na centralidade da imagem e dela ramificam-se as demais palavras com maior ênfase: as palavras “implante”, “escola”, “criança” e “professor”, refletindo a essência deste estudo.

A partir das narrativas foram extraídas duas categorias temáticas que revelaram diferentes aspectos sobre o processo de inclusão, cujas falas dialogam com os achados dos agrupamentos identificados na análise de similitude.

3.4.3.1 CATEGORIA 1: O PROCESSO DE INCLUSÃO ESCOLAR

Da primeira categoria temática, duas subcategorias foram extraídas: acesso à escola e práticas pedagógicas e desempenho escolar.

3.4.3.1.1 ACESSO À ESCOLA

Na realização da matrícula, os pais depararam-se com a negativa de vagas, falta de conhecimento sobre o IC e de apoio por parte dos profissionais da escola. Por medo do enfrentamento dessas situações, alguns optaram por colocar seus filhos em escolas privadas. Destaca-se que alguns pais já tinham a dimensão dos desafios da inclusão escolar pela vivência relatada por outras famílias. Em algumas situações, os pais precisaram enfatizar conhecimentos sobre a legislação que garante o direito à educação para que a matrícula fosse assegurada. Destacamos a seguinte fala:

No começo, houve uma dificuldade, sabe, em que a escola não estava preparada ainda para essas crianças implantadas. Mas, como a gente conhecia a lei, e já existia lei, para as pessoas com deficiência, aí a gente já jogou a lei, e o colégio não teve como recusar. (Entrevistado 11)

Durante a permanência na escola, poucos usuários tiveram acesso ao profissional de Atendimento Educacional Especializado (AEE), sendo relatado pelos que conseguiram, muita insistência e longa espera para a chegada desse profissional. Segundo um dos entrevistados:

Eu acredito que todas as escolas deveriam ter um apoio maior para as crianças implantadas, porque ele não pode recusar a entrada de uma criança com deficiência, mas, assim, tinha que ter um apoio melhor nesse caso. (Entrevistado 7)

Sobre tais aspectos, é possível observar na análise de similitude derivando da palavra “escola” (Figura 2) o agrupamento das palavras “faltar”, “apoio”, “adaptar”, “acompanhar”, “matrícula”, que corroboram com as falas apresentadas.

Durante a permanência escolar, houve relato de vivência de bullying. Na tentativa de minimizar os impactos emocionais advindos dessa violência psicológica, uma família optou por colocar o filho em uma escola privada. Observou-se que há um entendimento de que o ensino público é precário e desacreditado, e que a questão levantada impacta diretamente na inclusão escolar do usuário de IC. A fala a seguir ilustra tais questões: “Sobre a matrícula, foi tudo certo, tudo ótimo. Logo quando ela entrou na escola, ela estava recebendo bullying; aí eu cheguei a conversar com a professora porque ela não escuta e chamava ela de muda: ‘Lá vem a muda’” (Entrevistado 9).

Tais vivências deixam marcas nos escolares e responsáveis que verbalizaram sentimentos de medo e tristeza.

Sobre os aspectos apresentados, é possível ver na análise de similitude derivando da palavra “implante” (Figura 2) as palavras “ajuda”, “receber”, “começo”, “rejeitar”, “dificuldade”, que indicam os sentimentos vivenciados.

3.4.3.1.2 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E DESEMPENHO ESCOLAR

Durante a permanência escolar, os usuários de IC apresentaram baixo desempenho na leitura e na escrita para a idade e série em que se encontravam, evidenciando a falta de metodologias adequadas ao ensino do usuário de IC. Tal questão demonstra, também, uma lacuna na qualificação dos profissionais.

A ausência de conhecimento por parte da escola sobre o IC fez com que os alunos fossem direcionados para o ensino por meio de Libras, em alguns casos, de forma impositiva e não optativa pelos pais. Observou-se que alguns alunos precisaram de apoio externo para conseguir acessar os conteúdos com aulas particulares, fato que confirma dificuldade de aprendizagem em sala de aula.

Sobre essas questões, na análise de similitude, é possível observar a ramificação da palavra “entender” (Figura 2) com as palavras “capacidade”, “comunicar”, “responder”, “sentir”, “precisar”, “importante”, que expressam as práticas de ensino e as necessidades dos usuários nesse processo. É possível ver ainda que a palavra “Libras” surge em proximidade com “aceitar”, “conseguir”, “ficar”, “passar”, indicando exatamente a ideia de uma via alternativa para possibilitar o processo de aprendizado.

Apesar do baixo desempenho, os pais mencionaram que a adaptação escolar era boa. Compreendeu-se que, dada as condições de dificuldades no acesso, houve uma naturalização do baixo desempenho justificado pela condição da surdez.

3.4.3.2 CATEGORIA 2: DESARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO E O IMPACTO NO PROCESSO DE INCLUSÃO ESCOLAR

Na ausência de conhecimento por parte dos profissionais da escola, os pais tornaram-se responsáveis por realizar as orientações sobre o IC e seus benefícios. Apesar disso, uma mãe relatou que o equipamento era retirado na escola, reforçando a falta de conhecimento sobre os benefícios do IC.

O sentimento de desamparo evidenciou-se nos depoimentos, refletindo a falta de articulação e alinhamento das políticas públicas de saúde e educação. Ficou explícita a necessidade de suporte e acolhimento às demandas desses usuários que parecem estar em uma linha tênue entre o ensino para ouvintes e o ensino dos surdos.

Em proximidade à palavra “implante” (Figura 2), é possível perceber as palavras “lutar”, “pedir”, “auxiliar”, “cuidar”, “explicar”, “acontecer”, “diferente”, “junto”, as quais expressam o sentimento de busca pela inclusão, apontando para uma falta de articulação de tais políticas.

Como já mencionado nos resultados, observou-se que a maioria dos participantes era do sexo masculino. Na literatura, estudos divergem quanto à correlação entre crianças surdas implantadas e uma possível relação com a prevalência de sexo, podendo ser equivalentes ou prevalentes em alguns casos (Della Lucia et al., 2017; Pinheiro et al., 2012).

Quanto à condição socioeconômica do grupo, verificou-se que este se encontrava em vulnerabilidade social, sendo a renda composta, principalmente, pelo BPC, que é garantido às pessoas com deficiência. Por acessar o BPC, esses usuários passaram a não se enquadrar nos critérios de exigibilidade para o acesso ao Programa Auxílio Brasil (programa que substituiu o Bolsa Família entre 2019 e 2022), fato que explica apenas um participante receber o Auxílio Brasil (Stopa, 2019).

Outro dado observado foi que a maior parte dos entrevistados residia no interior do estado e, para acessar o tratamento na capital, necessitava do suporte do Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), instituído por meio da Portaria nº 55, de 24 de fevereiro de 1999. Já os residentes na capital, para acessar o tratamento, beneficiavam-se da Carteira de Livre Acesso, que concede gratuidade no transporte coletivo da região metropolitana.

O fato de a maioria residir distante da capital dificultou o acompanhamento fonoaudiológico, tanto em relação à frequência à terapia, que se restringiam a duas vezes ao mês, quanto à programação do IC. Tal fato pode ter impactado diretamente no desenvolvimento auditivo e linguístico dos participantes, haja vista que apenas três se encontravam na Categoria 6 de audição e dois na Categoria 5 de linguagem. Ressalta-se, ainda, a ausência de serviços fonoaudiológicos especializados nos municípios do interior, que torna ainda mais complexa a situação das crianças usuárias de IC que vivem distante dos grandes centros urbanos.

Quanto à escolaridade, verificou-se que oito participantes se encontravam inseridos na rede pública de ensino e apenas quatro na rede privada, dados que convergem com o contexto socioeconômico que se encontram inseridos e que, possivelmente, caracteriza a população assistida diretamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

No que se refere à idade da realização do IC, encontrou-se, por um lado, que apenas uma criança fez a cirurgia antes dos dois anos de idade, embora todas tenham realizado a triagem auditiva na idade antes de um mês, apontando para a eficácia da triagem neonatal no Estado. Por outro lado, ainda se observa uma fragilidade em relação à indicação do IC e sua realização. Esse dado é de extrema relevância, visto que, do ponto de vista do neurodesenvolvimento, quanto mais nova é a criança, maior a plasticidade cerebral e maiores as chances de desenvolver a linguagem oral e as habilidades auditivas. Na contramão, quatro crianças foram implantadas após os cinco anos de idade, perdendo a janela de neuroplasticidade, e ainda tendo maior tempo de privação sonora, fato que pode explicar os baixos resultados quanto às categorias de audição e linguagem e, em consequência disso, o baixo desempenho escolar (Regaçone, 2019).

Estudos apontam que o sucesso do implante coclear é multifatorial, estando relacionado também ao contexto familiar, escolar, etiologia, idade da perda auditiva, tempo de privação auditiva, tempo de uso diário do IC, dentre outros. Também devem ser considerados os aspectos relacionados aos determinantes sociais e de saúde desses usuários bem como a manutenção e o acompanhamento do uso (Vieira et al., 2020).

No que diz respeito ao acesso, na percepção dos pais, a negativa de vagas é fruto do preconceito com a deficiência auditiva. Segundo Silva e Marques (2022), o preconceito manifesta-se como juízo preconcebido pela falta de esclarecimentos, manifestado em atitudes discriminatórias, situações vivenciadas pelos pais na tentativa de realização da matrícula. É necessário considerar que, de acordo com o princípio da igualdade de condições, é assegurado que os deficientes tenham igualdade de oportunidades, de acesso e permanência na escola, sendo vedado qualquer tipo de discriminação (Almeida et al., 2018).

É importante salientar que a educação é um direito garantido de acordo com o art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - e, ainda, segundo o art. 8º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a negativa de vagas constitui-se em crime passível a pena de reclusão (Lei nº 13.146/2015).

Esse direito deveria ser efetivado por meio de políticas públicas. Contudo, observou-se que os pais e responsáveis, diante de todos os obstáculos e objeções postos pelos gestores no ato da concessão da vaga, acabaram por recorrer às relações interpessoais e vínculos de amizade para garantir o acesso à escola de seus filhos.

Lá muitos colégios não aceitaram ele. Teve um colégio [...], que era [...], (nome da diretora) conhecia a gente, sabia da minha história. Aí ela disse: “Olhe, eu não tenho professora adequada para ele, mas eu posso aceitar”, mas o colégio público, da Prefeitura, teve um colégio lá, [...], não aceitou ele e teve outro colégio particular que não aceitou, e eu já estava desanimada. (Entrevistado 6)

Ainda sobre esse aspecto, cabe salientar que alguns pais recorreram à inserção dos filhos na rede privada de ensino, com o entendimento de que teriam o melhor suporte, apoio e cuidado, situação também observada no estudo de Cavalcante et al. (2021). Salienta-se que essa decisão ocorre mesmo sem que haja condições objetivas para isso, uma vez que a maior parte das famílias participantes da pesquisa se encontra em situação de precariedade socioeconômica, tendo como principal fonte de sustento o BPC concedido aos usuários de IC, exatamente por sua baixa condição de renda.

No que concerne à trajetória, identificou-se que, mesmo após a realização da matrícula, as barreiras continuaram a acompanhar os usuários de IC. A falta de conhecimento das equipes da educação quanto às possibilidades e aos benefícios do equipamento fez com que os professores não oferecessem o apoio necessário às particularidades dos usuários de IC que apresentam baixo desempenho na leitura e na escrita. Contudo, eles não são reprovados por força da lei (Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996) e, com isso, continuam a avançar de série sem o aprendizado necessário para tal.

A surdez interfere diretamente no desenvolvimento da linguagem e da fala, acarretando dificuldade no aprendizado, na evolução social, emocional, cognitiva e acadêmica da pessoa com deficiência, aspectos que devem ser de conhecimento das equipes de educação, pois compõem as especificidades desses usuários que precisam ser percebidos dentro de uma perspectiva de totalidade (Cavalcante et al., 2020). Há de considerar-se que a falta de leitura e escrita adequadas para a idade e série pode também resultar do déficit sensorial e de outros fatores como o ambiente, trazendo riscos para aquisição gradual do desenvolvimento da linguagem e, consequentemente, na aprendizagem do conteúdo escolar em geral (Oliveira & Prieto, 2020).

Ressalta-se que inserir a criança ou adolescente usuário de IC no ensino regular não é suficiente para garantir bons resultados, e que deve haver um trabalho pedagógico pautado nas potencialidades do escolar, na perspectiva da educação inclusiva, de acordo com suas especificidades e necessidades, para, assim, proporcionar o aprendizado de maneira eficaz (Cavalcante et al., 2020).

Sobre a qualificação das equipes de saúde para o ensino da pessoa com deficiência auditiva, um estudo que teve como objetivo avaliar o conhecimento de professores quanto a essa deficiência, auxiliares de audição e estratégias que podem ser utilizadas para favorecer a aprendizagem do aluno no ensino regular, verificou que a visão dos professores é limitada. Compreendem que a estratégia de ensino para o deficiente auditivo é apenas por meio da Libras e, com isso, não ofertam uma contribuição efetiva aos usuários de IC que, dentro desse grupo, trazem diferentes necessidades (Silva & Fidêncio, 2021).

Diante dos resultados inexpressivos no aprendizado da escrita, da leitura e da linguagem, e da falta de suporte adequado às especificidades dos usuários de IC, os responsáveis direcionam as crianças para o ensino por meio da Libras. Esta, por sua vez, deixa de ser opcional, passando a ser única alternativa para que o usuário consiga acessar os conteúdos escolares e garantir formação e comunicação. A Libras é reconhecidamente importante, não apenas para o surdo, mas para toda a população. Contudo, não se deve perder de vista que o escolar usuário de IC precisa também ser assistido nas suas necessidades específicas, não devendo a língua de sinais ser apresentada como única alternativa.

Além disso, por vezes, a imposição da Libras aos escolares deixa os responsáveis angustiados por não estarem sendo respeitados em suas escolhas. Ao que parece, tal imposição só reafirma o completo desconhecimento por parte dos profissionais da educação quanto às possibilidades que o IC traz a seus usuários (Silva & Fidêncio, 2021).

Corroborando tal questão, uma pesquisa realizada com o objetivo de avaliar o conhecimento de professores sobre auxiliares de audição e estratégias para aprendizagem do aluno com deficiência auditiva demonstrou que os professores não apresentaram conhecimentos sobre Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI), IC e Sistema de Frequência Modulada, evidenciando o quão necessário se fazem novos estudos e aprofundamentos nessa temática (Silva & Fidêncio, 2021).

A acessibilidade é tema essencial da inclusão social da pessoa com deficiência. Apesar da previsão legal constante na Portaria GM/MS nº 2.465/2021, que incluiu o procedimento de Sistema de Frequência Modulada, ampliando a idade de acesso ao equipamento de 0 a 130 anos, para todo e qualquer aluno matriculado em qualquer nível acadêmico, tal equipamento não foi disponibilizado aos participantes da pesquisa, fato que pode interferir no acesso aos conteúdos escolares (Carvalho & Pedruzzi, 2019).

O usuário de IC experimenta várias dificuldades em sala de aula, e estas poderiam ser remediadas caso estivessem em uso das tecnologias existentes. O estudo de Silva, Paulino et al. (2020) descreveu as dificuldades por parte do escolar usuário de IC em compreender o professor e, em consequência disso, a vivência de sentimentos de inferioridade, vergonha e incômodo por ter de pedir ao professor que repetisse suas falas por várias vezes, refletindo diretamente no desempenho escolar desses usuários. Para os autores, a inclusão escolar acontece de fato quando as demandas dos alunos com necessidades especiais são sanadas e resolvidas efetivamente. Contudo, o que se observou neste estudo, a partir das falas dos pais/responsáveis e também do desempenho escolar, que não há resolutividade das questões.

Estratégias devem ser adotadas para possibilitar um melhor acesso à aprendizagem, considerando as diferentes necessidades dos usuários de IC, como a distância dos professores em relação ao escolar, bem como a maneira adequada de realmente incluir os alunos com deficiência auditiva na sala de aula regular. Estratégias como o apoio visual, a contação e a dramatização de histórias também podem favorecer o ensino da criança usuária de IC (Melo et al., 2021; Oliveira & Prieto, 2020).

Nesse sentido, o fonoaudiólogo educacional, que tem sua atuação direcionada aos aspectos da comunicação que se inter-relacionam com a aprendizagem e o desenvolvimento, auxiliará no enfrentamento das dificuldades existentes no processo de inclusão escolar do usuário de IC. Sua atuação em uma perspectiva multiprofissional com a equipe pedagógica possibilita que estratégias sejam adotadas para a efetivação da aprendizagem (Seno, 2020).

Todo processo afeta também as famílias. O estudo demonstrou que há uma naturalização do baixo desempenho por parte dos responsáveis que justificam que as dificuldades são decorrentes da deficiência auditiva, mesmo estando cientes de que, em uso de IC, o usuário tem o acesso aos sons da fala e a possibilidade da comunicação oral, quebrando barreiras e paradigmas no processo de comunicação, possibilitando melhor interação e desempenho na escola (Cavalcante et al., 2020).

As famílias não parecem fazer a crítica ao processo de ensino nem a cobrança quanto aos resultados, talvez em consequência dos tantos “nãos” recebidos na trajetória escolar ou ainda da baixa escolaridade auferida entre os entrevistados. Não foi visualizado, nas entrevistas, nenhuma consideração sobre as estratégias que deveriam ser utilizadas para lidar com as dificuldades no acesso aos conteúdos, na comunicação e na aprendizagem, tendo o discurso recaído em uma concepção capacitista dos usuários, a partir da minimização de sua capacidade funcional em decorrência de sua capacidade auditiva (Silva, Carneiro et al., 2020).

Outro aspecto que merece destaque em relação ao processo de inclusão do escolar usuário de IC é o fato de serem os pais ou os responsáveis que ensinam sobre o manuseio e os cuidados com o aparelho. O alto custo com conserto e manutenção faz com que haja, por parte dos pais, um grande medo de quebra dos componentes, responsabilizando a equipe educacional por esse cuidado na escola. Em consequência, alguns professores preferem retirar o IC do aluno na escola, prejudicando, com isso, a aprendizagem (Vieira et al., 2020).

A justificativa para esse medo é que, apesar da cirurgia do implante ser custeada pelo SUS, após a cirurgia, a manutenção é um processo caro que nem sempre o SUS arca com as despesas, apesar das previsões legais contidas na Portaria (Souza & Lima, 2019). Deve-se ainda considerar que os responsáveis ou os usuários, em sua grande maioria, não possuem condições de arcar com essas despesas de forma particular, e, com isso, há um grande risco de ficarem sem usar o aparelho.

No bojo da falta de conhecimento dos profissionais da educação e da sociedade em geral, seguem-se outras situações vivenciadas pelos usuários de IC, dentre elas o bullying praticado pelos colegas, sobretudo pela falta de uma comunicação efetiva entre o usuário de IC e seus pares. Tal questão traz como consequência ao usuário de IC desconforto e tristeza, revelando que, de fato, a sociedade não está preparada para recepcionar uma pessoa com deficiência auditiva (Cavalcante et al., 2020).

Alguns pais verbalizaram que não consideravam seus filhos pessoas com deficiência, o que pode ser compreendido como uma forma de preconceito. Outra possível explicação para esse achado é o fato de que os pais esperaram por um filho sem deficiências e tiveram seus sonhos fragmentados, expectativas frustradas e a prospecção de um futuro incerto, o que pode trazer impacto para a estrutura familiar (Wanderlei et al., 2021). Assim, depositam no implante coclear uma forma de corrigir e amenizar a surdez (Chasco & Lau, 2019).

Sobre a permanência escolar, é importante destacar que a inclusão deverá ocorrer em várias etapas, e que demandará grandes mudanças, sobretudo na formação de professores, na gestão e nas metodologias educacionais. É necessário que a legislação seja acompanhada por políticas públicas facilitadoras do processo inclusivo educacional e que estas estejam articuladas entre si (Silva & Marques, 2022).

Conforme preconiza a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva - PNEEPEI (2008), a inclusão escolar será efetivada quando for garantido o acesso, a participação e a aprendizagem, princípios que apresentam fragilidade em sua concretização, como desvelaram os resultados deste estudo.

Apesar dos aspectos positivos do IC na melhoria da qualidade de vida do deficiente auditivo, o futuro ainda se revela incerto. As dificuldades de inclusão escolar e o baixo desempenho refletirão diretamente na continuidade dos estudos e na inclusão no mercado de trabalho. O mito da incapacidade, as barreiras de acesso e comunicação, já presentes nas relações sociais, representarão ainda mais dificuldades a esses usuários (Antunes et al., 2020).

É possível depreender que o “não” atravessa todas as etapas da inclusão escolar dos usuários de IC. A criança recebe o “não” da escola e de seu professor. Diante de tantos “nãos”, histórias de vida de usuários e famílias são marcadas. O “não” se relaciona com o presente, passado e com o futuro. Evidencia incertezas e inseguranças em todo o processo, que reverbera significativamente na vida desses usuários e de suas famílias.

Por fim, observa-se uma falta de articulação entre as políticas de saúde e de educação não estando as escolas preparadas para receber as crianças implantadas. Na estrutura organizacional da educação dos surdos, não se visualizam ações direcionadas aos usuários de IC ou de outras tecnologias, e essa lacuna vem impactando diretamente no desempenho desses usuários e, consequentemente, em seu processo de inclusão escolar e social (Vieira et al., 2020).

4 CONCLUSÕES

Identificou-se, na perspectiva dos familiares, que as equipes de educação não possuem o conhecimento necessário sobre o IC e, assim, não contribuem de forma eficaz no processo de inclusão escolar. Não são consideradas, nesse processo, as necessidades específicas dos usuários de IC, a exemplo das repercussões da privação sonora no surgimento da consciência fonológica, dificuldades de desenvolver e compreender a linguagem oral, ruídos presentes na sala de aula e a falta de AEE. A falta de suporte diante dessas necessidades resulta em prejuízos na aprendizagem e implicam diretamente o processo de adaptação do IC, uma vez que os implantes são muitas vezes retirados no ambiente escolar. Resultam, ainda, em prejuízos no processo de inclusão social, produtiva e familiar. As condições socioeconômicas precárias em conjunto com as dificuldades enfrentadas no acesso à saúde no âmbito estrutural também devem ser consideradas nesse processo.

As questões elucidadas indicam que as dificuldades no processo de inclusão escolar dos usuários de IC têm como premissa principal o fato de que as políticas públicas estão concebidas de forma desarticulada, tornando invisível o usuário de IC no campo da educação e não oportunizando condições adequadas para sua inclusão escolar. Cabe ainda destacar que escolas públicas e privadas, em sua maioria, diferem na abordagem desse público, tornando a população em maior situação de precariedade social, ainda mais prejudicada por essa desarticulação.