INTRODUÇÃO

Mais de uma década após a Declaração de Bolonha na Europa, e das alterações exigidas pelo processo de mudança estrutural e funcional que se lhe seguiu, o ensino superior continua a viver momentos difíceis de mudança no espaço europeu, e concretamente em Portugal.

O desenvolvimento exponencial das tecnologias e, consequentemente, da educação a distância e do elearning, bem como os novos públicos que têm acesso a este nível de ensino, colocam desafios geradores de inseguranças, de incertezas e de resistências em docentes e estudantes que se cruzam com expetativas, entusiasmo e desejo de inovação.

A confluência das novas necessidades de aprendizagem ao logo da vida com as inovações tecnológicas na comunicação a distância têm pressionado as instituições do ensino superior, obrigando-as a dar resposta a novas necessidades e exigências. No entanto, a última década tem sido marcada por factos como uma compreensão teórica insuficientemente alargada e coerente das práticas em educação a distância e elearning, por dificuldade em encontrar sentido no leque de possibilidades que se abrem para tornar a aprendizagem mais eficaz e na confusão concetual resultado da emergência vertiginosa de novas terminologias (virtual, aberta, distribuída, a distância), novas tecnologias e novas audiências.

Os processos de implementação das tecnologias digitais na educação têm-se mostrado mais complexos do que era inicialmente esperado e as vantagens da sua utilização não parecem ser claramente evidentes e fundamentadas (ANDERSON, DRON, 2011; GURI-ROSENBLIT, GROS, 2011; GUYER, AYDOGDU, 2016). As expetativas criadas nos anos 90 face à aprendizagem mediada por tecnologias, nomeadamente as que preconizavam a transformação radical dos processos de ensino-aprendizagem e as de que o domínio e controlo deste processo passaria dos docentes para os estudantes, não parecem ter sido completamente concretizadas. Por outro lado, este campo científico denota ainda imaturidade, que se expressa, por exemplo, na confusão terminológica, consequência de poder considerar-se um campo relativamente recente e, portanto, com limites ainda pouco precisos (e.g. SANGRÀ, et al., 2011).

Apesar das tentativas de definir claramente os conceitos em causa (Idem, Ibidem), parece ser impossível, neste momento, encontrar uma definição consensual. Um dos fatores marcantes que contribui para este facto é emergência de novos termos à medida que novas tecnologias e ferramentas se vão desenvolvendo. Outro deles é a distinção difusa dos conceitos de educação a distância e de elearning, utilizados, com alguma frequência, como sinónimos. A confusão terminológica tem impacto nos resultados da investigação e, uma vez que a distância não é um critério para definir elearning, parece importante que, nas situações de investigação, seja claramente identificado o contexto em que ocorre (se em educação a distância se em ensino presencial).

Por outro lado, as questões relacionadas com as gerações de educação a distância têm tido alguma reflexão no contexto das práticas institucionais, tendo-se deslocado o seu foco de uma relação centrada nas tecnologias como foi referido por GOMES (2003) e MORGADO (2004) para uma relação mais focada nas pedagogias (ANDERSON, DRON, 2012).

Também o conceito de educação a distância tem experimentado interpretações diversas e ambíguas. Há mais de uma década que se tornou visível a entrada da educação a distância numa era pós-moderna, caraterizada por grande diversidade de meios, resultado da evolução surpreendente e vertiginosa, num curto espaço de tempo, das tecnologias da comunicação (GARRISON, 2000). Novos conceitos e formas de relação e de construção do conhecimento estão em discussão e na ordem do dia como os de «flexibilidade» ou de «abertura» (BATES, 2008). Daqui emergiram novas conceções a que não é estranha uma mudança de paradigma consubstanciada na designação de «educação a distância» em vez de «ensino a distância» (GARRISON, 2003).

Por exemplo, em 2006, a Universidade Aberta, em Portugal, definia o seu modelo pedagógico (PEREIRA, QUINTAS, MORGADO, AMANTE, BIDARRA, 2007), no qual, através de quatro princípios, aprendizagem centrada no estudante, flexibilidade, interação e inclusão digital, se desenha uma «Universidade para o futuro», concebida como «uma instituição permanentemente ligada (…) ao mundo, a todo ele (…) um polo potenciador e dinamizador (…) onde cada um pode encontrar e encontrar-se na construção do conhecimento (…) [que] não se restringe a fornecer informação aos seus estudantes, (…) [mas que se abre] a que estes convoquem a si a construção do saber, partilhando os seus mundos (PEREIRA et al.: 4).

O desenvolvimento tecnológico acima referido permitiu um salto qualitativo no desenvolvimento da educação a distância, nomeadamente nas instituições tradicionais do ensino superior. Com uma procura em crescendo do ensino superior (neste momento refreada pela conjuntura económica à escala global) este novo sistema de gestão das aprendizagens entrou na maior parte destas instituições apesar de configurado em moldes semelhantes aos do ensino presencial. Mas os últimos anos trouxeram contribuições teóricas e reflexivas que exprimem um novo paradigma, recuperando modelos socioconstrutivistas que se concretizam, por exemplo, no quadro conceptual do conectivismo (SIEMENS, 2004; BROUNS et al., 2017) e nas práticas dos Massive Open Online Courses (MOOC).

Relativamente à investigação neste domínio, estudos de meta-análise (e.g. MEANS et al., 2009) apontam debilidades como o tamanho insuficiente das amostras ou o eventual enviesamento dos resultados pela dupla assunção do papel de investigador e de interveniente na situação, sem metodologia apropriada. A estas fragilidades podem acrescentar-se dificuldades em conduzir estudos longitudinais sobre o impacto das tecnologias ou, pelo menos, ter em consideração períodos de tempo mais alargados, ou ainda sair da estrutura convencional de testar o impacto de determinada aplicação/ferramenta.

BATES (2005; 2015) afirma que embora a quantidade de investigação neste campo seja considerável, vários estudos apontam para fragilidades na sua qualidade. A circunstância de, maioritariamente, estar baseada num único caso, ser descritiva e qualitativa e não poder contribuir para um quadro teórico sólido, tornam a generalização difícil ou impossível. Mas apesar dessas limitações, começa a emergir um conjunto de resultados que já permitem identificar orientações consistentes para o estabelecimento de práticas de educação a distância e elearning bem-sucedidas (BATES, 2017). A questão que aqui merece destaque é que, muitas vezes, os decisores institucionais desconhecem esses dados, o que pode contribuir para explicar o facto de tantas iniciativas neste domínio falharem ou não terem os resultados desejados e/ou esperados.

Analisando a qualidade e coerência dos estudos neste campo, GURI-ROSENBLI e GROS (2011) apresentam quatro áreas de investigação prioritárias no momento atual: a) administração e gestão, b) infraestruturas tecnológicas, c) pedagogia e d) contexto social. Estas áreas deveriam ser cruzadas com três níveis de análise: micro, meso e macro, defendendo a ideia de que o elearning é um campo científico complexo e multidimensional, e que mudanças numa área ou num nível afetam necessariamente os outros. Daí a necessidade de um modelo concetual que represente esta complexidade e oriente a investigação.

Parece importante então salientar duas ideias-chave: a dificuldade em encontrar uma visão estratégica, ao nível macro (aliás, o nível mais negligenciado de investigação), que oriente as políticas nacionais neste domínio e a dificuldade em ter uma visão clara da relação custos-benefícios de implementação das tecnologias na educação. Neste caso, a implementação das tecnologias deve demonstrar ser um valor acrescentado inequívoco e não apenas por serem «inovadoras» ou por «estarem na moda».

Neste momento, pelo menos duas tendências internacionais da educação a distância e elearning merecem destaque, a saber, a emergência e a consolidação de processos de aprendizagem colaborativa em rede e a disseminação do uso de modelos mistos, b-learning, nas instituições tradicionais de ensino superior (HASAN, LAASER, 2010). Poderão estas tendências ser observadas no ensino superior português? Neste momento, todas as instituições de ensino superior têm algum modelo de ambiente virtual de aprendizagem. No entanto, as estratégias institucionais que fundamentam essas práticas e a sua expansão não parecem claras, nem tão pouco os fatores de sucesso a ter em consideração. A investigação, neste domínio, apresenta-se, normalmente, em duas categorias: estudos de caso e inquéritos por questionário (ACZEL et al., 2006), o que parece insuficiente para essa fundamentação.

O ensino superior é, pela sua natureza, um espaço de inovação na relação com o conhecimento e na sua construção e difusão. O desenvolvimento científico, neste caso no âmbito da educação e das tecnologias, tem feito emergir necessidades de análise, de avaliação e de reflexão da produção científica, tornando-as tarefas importantes da comunidade académica.

Demonstra-se assim, a necessidade de melhor compreender o estado da arte da investigação em educação a distância e elearning, no ensino superior em Portugal, e de prospetivar os seus cenários de futuro.

ESTUDO EMPÍRICO

Este artigo apresenta parte dos resultados de um estudo mais vasto que pretende delinear cenários de futuro na educação a distância e elearning, no ensino superior, situando Portugal no contexto europeu. Apresentamos aqui apenas as questões de investigação e os objetivos relacionados com este artigo.

Questões de investigação e Objetivos

A partir da questão de investigação mais geral: Que cenários de futuro se desenham para o ensino superior, no domínio da Educação a Distância e Elearning, em Portugal?, apresentamos neste artigo algumas das subquestões de investigação em análise neste estudo ainda exploratório: 1) Quais são as tendências da investigação em educação a distância e elearning, no ensino superior, em Portugal, na década 2004/2013? e 2) Como é que estas tendências se articulam com as políticas e as práticas no ensino superior, no domínio referido?

Os objetivos de investigação do estudo são os seguintes: a) delinear o estado da arte da investigação sobre educação a distância e elearning no ensino superior, na década 2004-2013 no contexto português; b) identificar perspetivas/perceções da comunidade académica face à investigação neste domínio e ao seu impacto na inovação e nas políticas de educação a distância e elearning no ensino superior; e c) contribuir para a história da educação a distância e elearning no ensino superior, em Portugal.

Metodologia

Design do Estudo: Fase de Recolha e Análise de Dados

A investigação empírica envolve três fases de recolha e de análise de dados mas neste artigo apenas será objeto de análise a primeira fase. Num primeiro momento irá confrontar os dados extraídos sobre o estado da arte da investigação sobre educação a distância e elearning no ensino superior, em Portugal, através de uma metodologia de meta-análise, com a perspetiva da comunidade científica sobre esse domínio, prospetivando cenários de futuro através da metodologia de grupos de discussão. Essas perspetivas serão contrastadas com as perspetivas de especialistas europeus neste domínio, através da metodologia de delphi study.

Assim, na primeira fase do estudo (Fase 1) foi realizada uma extensa e profunda análise documental da produção científica no domínio em causa, no período de tempo considerado. Esta fase implicou uma meta-análise não convencional, ou seja, uma «meta-análise qualitativa», de acordo com a perspetiva de CARDOSO (2007; 2008; 2012) e de CARDOSO, ALARCÃO e CELORICO (2010; 2013). A meta-análise, conjunto de técnicas de análise quantitativa, tem sido utilizada mais frequentemente em domínios como o das ciências da saúde, em revisões sistemáticas da literatura para avaliar conjuntos de estudos independente com caráter quantitativo. Os estudos de revisão sistemática com recurso à meta-análise são frequentemente designados por estudos de meta-análise. Na sequência dos objetivos da investigação, será utilizado um estudo deste tipo, mas com um caráter qualitativo na medida em que se pretende abarcar, inventariar e analisar todos os tipos de estudos produzidos num horizonte temporal definido, dentro de uma temática abrangente, sujeitando os dados a procedimentos de análise de conteúdo e a procedimentos estatísticos descritivos.

Para esta fase, foram identificados os documentos que apresentavam investigação no domínio do nosso estudo. O seu conteúdo foi tratado através de categorias definidas, num processo que os agrupou e reconfigurou. Deste modo, foram realizadas as seguintes ações: a) identificação e recolha dos documentos a analisar; b) análise de conteúdo dos mesmos; c) sistematização da informação em base de dados, com consequente d) tratamento estatístico, que permitiu identificar tendências relativamente a critérios como tema, tipo de investigação e metodologia utilizada, técnicas/ferramentas de recolha dos dados, amostra, técnicas/ferramentas de análise dos dados e conclusões.

O corpus de análise foi constituído por todos os documentos que reportavam investigação desenvolvida em educação a distância e elearning no ensino superior, produzida em Portugal, num período de dez anos, 2004 a 2013, inclusive, sob o formato de dissertações de mestrado e de teses de doutoramento, publicações em periódicos, atas de conferências/seminários, obras completas e capítulos de obras.

Procedimento

A recolha de dados começou pela identificação e registo dos documentos que apresentassem investigação sobre educação e distância e elearning no ensino superior, no período considerado, através de descritores de pesquisa como, por exemplo, «educação a distância», «elearning», «ensino superior» no Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP). Em algum momento, estes descritores foram ampliados, combinados ou substituídos como, por exemplo, «online», «b-learning», «educação a distância», «ensino a distância» ou «aprendizagem a distância», ou «elearning» por «e-learning».

O registo dos documentos foi realizado em ficha construída para o efeito, e preenchida para cada instituição de ensino superior na qual o documento foi publicado, o que possibilitou uma análise da produção científica por instituição de ensino superior.

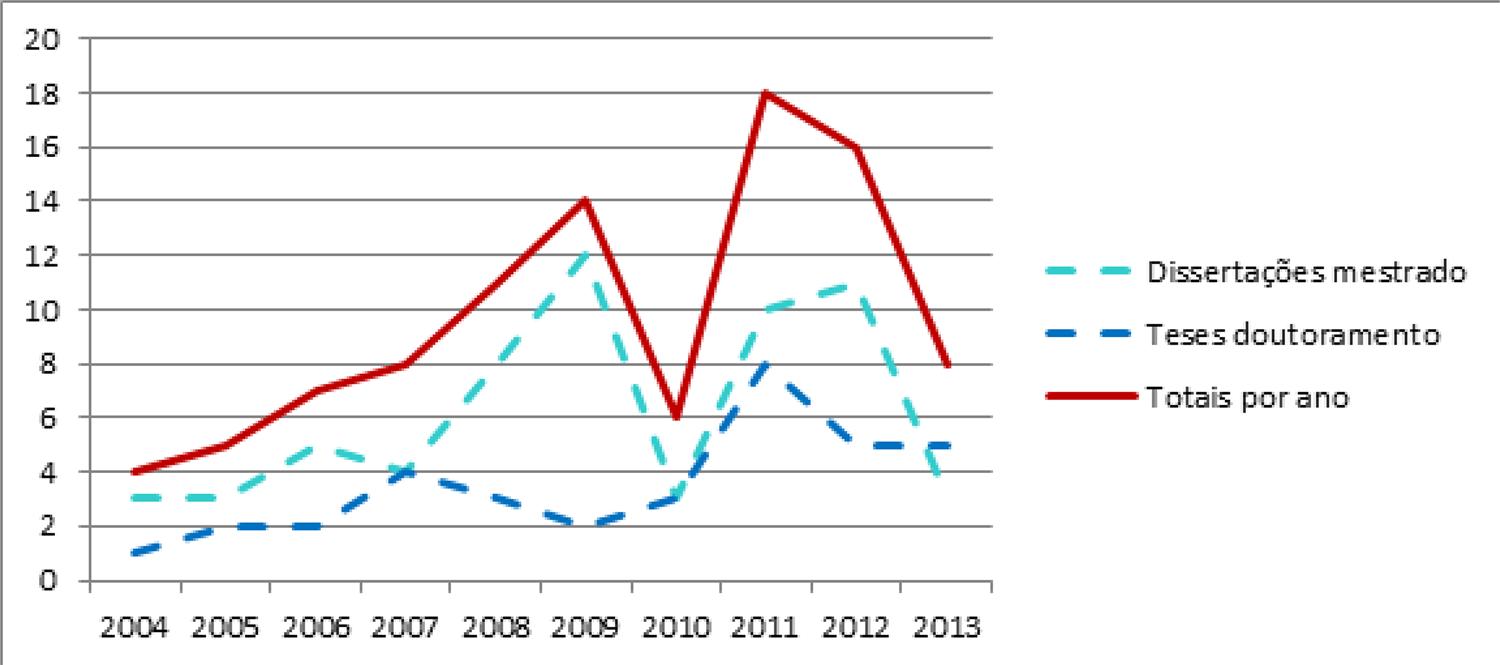

Do total de documentos identificados, apresentam-se aqui apenas os dados relativos a uma amostra que compreende as dissertações de mestrado e teses de doutoramento após a defesa da prova. Assim, nesta amostra, foram identificados 97 documentos (cf. Quadro 1).

Quadro 1 Número total de estudos por ano e por tipologia

| Anos | Dissertação mestrado | Tese doutoramento | Total |

|---|---|---|---|

| 2004 | 3 | 1 | 4 |

| 2005 | 3 | 2 | 5 |

| 2006 | 5 | 2 | 7 |

| 2007 | 4 | 4 | 8 |

| 2008 | 8 | 3 | 11 |

| 2009 | 12 | 2 | 14 |

| 2010 | 3 | 3 | 6 |

| 2011 | 10 | 8 | 18 |

| 2012 | 11 | 5 | 16 |

| 2013 | 3 | 5 | 8 |

| Total | 62 | 35 | 97 |

Posteriormente, foi construída uma base dados com a informação específica referente a cada documento, o que permitiu a extração da informação para posterior confronto e análise. Essa base organiza-se em cinco parâmetros fundamentais: tema, objetivos do estudo, quadros teóricos de referência, metodologias de investigação e contributos.

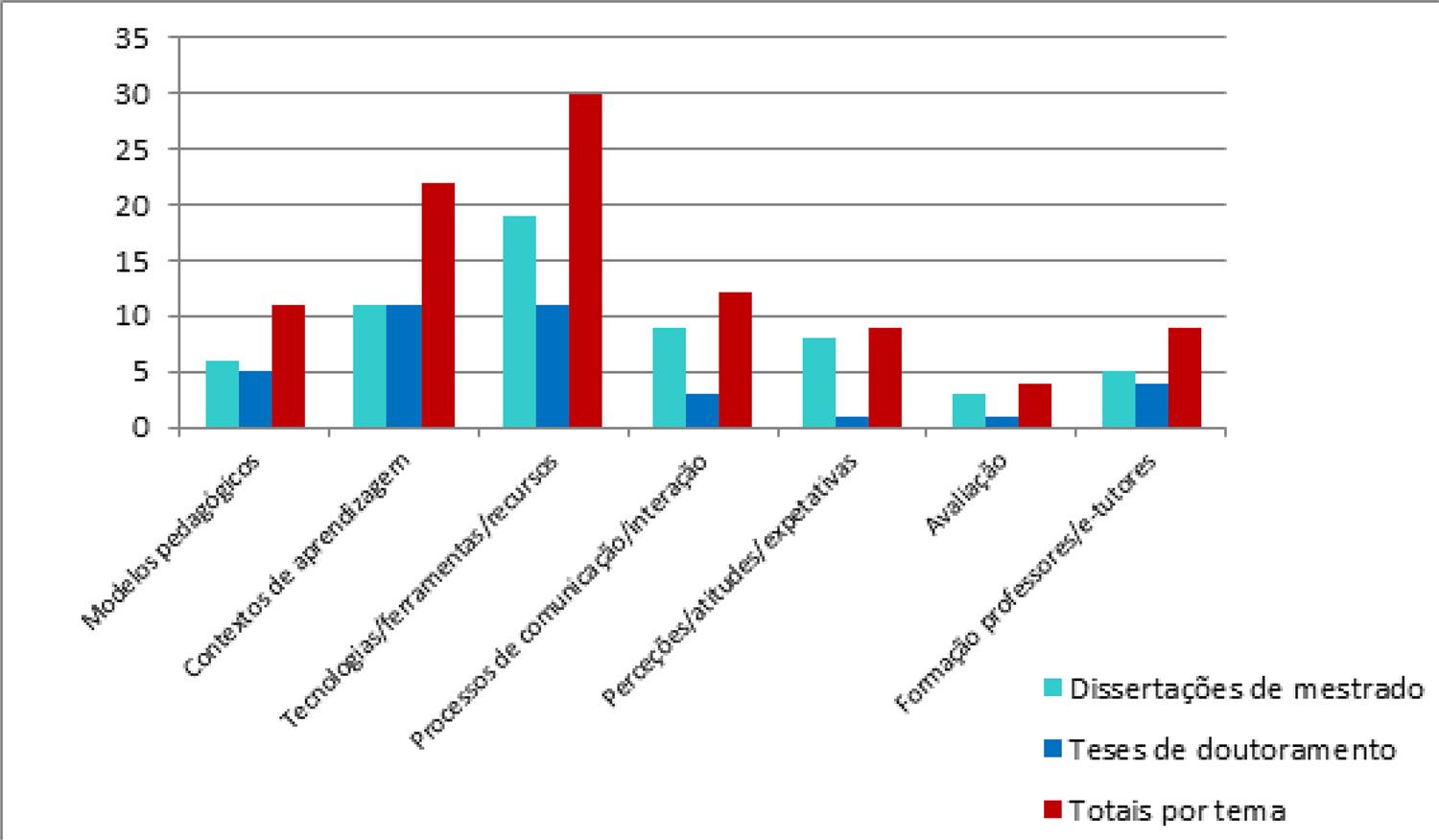

Na sequência deste levantamento e registo, e a partir de uma primeira análise que englobou, para cada documento, a) título; b) palavras-chave; c) resumo, foram identificadas sete categorias de codificação (cf. Quadro 2.) relativamente aos temas abordadas nos estudos que constituem o corpus de análise. Esta é, ainda, uma abordagem grosseira que carece de análise mais aprofundada, uma vez que não estão ainda extraídos todos os parâmetros atrás referidos.

Quadro 2 Número total de estudos por tema de investigação e tipologia

| Temas | Dissertações de mestrado | Teses de doutoramento | Total |

|---|---|---|---|

| Modelos pedagógicos | 6 | 5 | 11 |

| Contextos de aprendizagem | 11 | 11 | 22 |

| Tecnologias/ferramentas/recursos | 19 | 11 | 30 |

| Processos de comunicação/interação | 9 | 3 | 12 |

| Perceções/atitudes/expetativas | 8 | 1 | 9 |

| Avaliação | 3 | 1 | 4 |

| Formação professores/e-tutores | 5 | 4 | 9 |

| Total | 61 | 36 | 97 |

RESULTADOS PRELIMINARES

Os resultados obtidos sobre a análise da produção científica nas instituições de ensino superior relacionadas com a temática em estudo, focada nas dissertações de mestrado e teses de doutoramento sintetiza-se no Quadro 1 que apresenta a distribuição por tipologia e ano de publicação. Verifica-se que são os anos de 2008, 2009 e 2011 e 2012 os anos com maior produção científica dedicada à investigação sobre a temática da educação a distância e elearning no ensino superior.

Numa primeira análise, pode observar-se um aumento progressivo, embora não constante, do número de investigações neste domínio, com um decréscimo substancial no ano de 2010, facto que carece de investigação complementar. No Gráfico 1., que a seguir se apresenta, podemos observar esta evolução em termos gráficos.

Apresentam-se no Quadro 2, as categorias extraídas a partir dos temas investigados nos documentos analisados que constituíram esta amostra tendo sido cada uma delas previamente definida e descrita para a análise a efetuar.

No que respeita à categoria «Modelos Pedagógicos» incluiu-se, por exemplo, as investigações sobre propostas e modelos de elearning ou de b-learning para determinada instituição de ensino superior. Por sua vez, a categoria «Contextos de Aprendizagem» engloba estudos por exemplo, sobre plataformas de suporte ao processo de ensino-aprendizagem ou, ainda, sobre comunidades virtuais de aprendizagem.

No que se refere à categoria «Tecnologias/Ferramentas/Recursos» foram incluídas as investigações que apresentam experiências circunscritas, por exemplo, o uso de videojogos numa unidade curricular específica. Já na categoria «Processos de comunicação/interação» incluíram-se os estudos que analisavam/avaliavam, por exemplo, estratégias de interação no quadro de um curso ou unidade curricular específicos.

A categoria «Perceções/atitudes/expetativas» abarca as investigações que tiveram por objetivo, por exemplo, analisar graus de satisfação em determinado curso enquanto a categoria «Avaliação» agrega exclusivamente os estudos sobre e-assessment, não estando aqui incluídos estudos sobre avaliação de modelos, contextos ou ferramentas/tecnologias. Finalmente na categoria «Formação de professores/e-tutores» encontram-se os estudos direcionados especificamente para a formação de professores no âmbito da tecnologia ou, por exemplo, o desenvolvimento de competências de e-tutores no quadro do e-learning. O Gráfico 2., que a seguir se apresenta, permite visualizar a distribuição de estudos por tema e por tipologia.

Gráfico 2 Representação gráfica do total de estudos realizados, por tema de investigação e tipologia

Apesar de ainda constituírem resultados preliminares e numa perspetiva exploratória, sublinha-se que a maior parte dos estudos são descritivos, resultam da observação de situações e são concretizados em estudos de caso de práticas institucionais ou em inquéritos por questionário, indo no sentido daquilo que é apontado pela literatura neste domínio (e.g. ACZEL et al., 2006).

IMPACTO NA GESTÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E ELEARNING

Foram previstas algumas dificuldades no desenvolvimento deste estudo, nomeadamente as relacionadas com a identificação do corpus de análise.

As dificuldades previstas mostraram-se reais, uma vez que os sistemas de bases de dados dos serviços académicos de documentação se mostram incompletos, alguns dos documentos não estão acessíveis e, particularmente, alguns dos mais recentes ainda não deram entrada nos repositórios. Nestas situações, e após a sua identificação, os autores irão ser solicitados, através de correio eletrónico, a facultar uma listagem dos trabalhos desenvolvidos, ou disponibilizar-se-á uma lista organizada, inquirindo-os da sua exaustividade (cf. CARDOSO, 2007).

Os resultados obtidos, ainda que preliminares, apontam para o facto de que a maior parte da investigação desenvolvida nas instituições de ensino superior no quadro de doutoramentos e mestrados, ao longo de um período de uma década (2004-2013) sobre a temática da Educação a Distância e eLearning no ensino superior, se situa, maioritariamente, num nível intermédio dos níveis encontrados em outras investigações similares, o Nível Meso: gestão, organização e tecnologia. Em seguida, a maior frequência registada da investigação realizada situa-se Nível Micro: ensinar e aprender em educação a distância. Sublinha-se ainda uma tendência de alguns estudos se situarem no Nível Macro: Sistemas e Teorias de Educação a Distância, mas com menor frequência.

Se tivermos em conta que, por exemplo, entre 2006-2009 se tratou dum período de grande dinâmica de inovação na gestão de educação a distância e, em certa medida disruptivo, com a criação e implementação do um novo modelo pedagógico institucional de Educação a Distância (PEREIRA et al., 2007) configurando novas práticas de gestão da educação a distância pela Universidade Aberta (UAb), pensamos que os resultados obtidos no Nível Meso podem ser explicados. Esta tendência não é acompanhada nos estudos referidos na literatura nomeadamente os de ZAWACKI-RICHTER (2009) e os de ZAWACKI-RICHTER, BÄCKER, VOGT (2009).

Um outro indicador que pode ser interessante cruzar e que explicaria algumas das tendências registadas, seria a matriz dos departamentos responsáveis pelos graus cuja produção científica foi analisada: se departamentos de vocação mais tecnológica, ou de vocação mais pedagógica. As instituições que mais contribuíram para esta análise, foram a Universidade de Aveiro, seguida da Universidade Aberta e Universidade do Minho. Por outro lado, a partir de 2011 tem lugar também uma iniciativa anual, que agrega as instituições de ensino superior e a sua produção ao nível da educação a distância e elearning, o ELIES1, traduzindo aqui também o seu impacto no desenvolvimento da investigação.

Relativamente à primeira subquestão de investigação consideramos que foram descritas as principais tendências de investigação dedicadas a educação a distância e Elearning no ensino superior. No que respeita à segunda subquestão é importante dar continuidade às restantes fases do estudo para ser possível cruzar os resultados e poder responder a esta questão.

Este estudo percorre um trajeto conceptual e metodológico original e, portanto, exploratório. A sua concretização poderá concorrer para alargar o espectro da investigação em educação no ensino superior, em Portugal, seguindo as tendências internacionais que solicitam inovação neste domínio. Não se assumindo como um estudo de investigação-ação, nem tendo as suas caraterísticas, pode, no entanto, dar um contributo para a consciencialização da comunidade científica sobre as práticas de investigação e sobre o modo como elas são fatores de inovação e de criação de cenários de futuro no domínio da educação a distância e elearning, bem como para os gestores e políticos da área.