Introdução

O plágio no meio acadêmico é visto como antiético, além de ilegal e imoral, uma vez que se trata de apropriação indébita de produção de outro ou outros. Segundo o código de conduta da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, o plágio se caracteriza como “A utilização de ideias ou formulações verbais, orais ou escritas de outrem sem dar-lhe por elas, expressa e claramente, o devido crédito, de modo a gerar razoavelmente a percepção de que sejam ideias ou formulações de autoria própria” (FAPESP, 2014, p. 31). O plágio é tratado no Brasil como crime pela Lei nº 9.610/98 (Brasil, 1998), que consolida a legislação sobre direitos autorais, e pelo artigo 184 do Código Penal (Brasil, 2003).

A ocorrência do plágio é um desafio presente nas mais variadas instituições de educação superior e possui diversas facetas. Krokoscz (2012) classifica o plágio de diversas formas: direto – uma cópia literal de um texto sem citação; indireto – em que há reprodução de ideias; mosaico – que reproduz fragmentos de fontes diversas; consentido – que dá crédito a um autor que não participou de dada produção; chavão – que utiliza frases de efeito elaboradas por outros autores; de fontes – com citações apresentadas em outros trabalhos sem a devida consulta ao relator; e, por fim, autoplágio – que utiliza produções próprias sem a autorreferência.

São diversas as possíveis causas da apropriação de ideias sem a devida citação por estudantes de educação superior. Hafsa (2021) elenca como principais fatores: a falta de ética por parte dos estudantes; problemas com a administração de tempo associada a uma agenda ocupada de compromissos; procrastinação; dificuldade com a escrita acadêmica; deficiência em línguas estrangeiras; e problemas institucionais, como a insuficiência de instruções explícitas e devidas punições. Dessa forma, na mesma medida que o fenômeno é profuso, as possíveis causas também são vastas, o que dificulta a compreensão do seu alcance. Seitenfus et al. (2019) indicam que o desconhecimento de normas de citação e incapacidade de detectar o plágio em suas diversas modalidades pode ser um dos fatores que levam os estudantes da educação a distância (EAD) ao plágio. Deste modo, o plágio pode ser cometido de forma não intencional em vez de propositadamente.

A EAD está inserida em um contexto de um mundo digital e digitalizado, no qual há um acesso mais democrático à informação, somado com a facilidade quase imediata na procura por textos e publicações. Por esses motivos, analisar a relação dos estudantes com o plágio se torna ainda mais necessário, visto que a internet se mostra uma ferramenta conveniente e adicional para que estudantes da educação superior cometam plágio (Selwyn, 2008). Ainda, esta modalidade tem se mostrado prevalente no Brasil, visto que entre 2011 e 2021 houve um aumento de 474% no número de ingressantes na EAD, que atualmente são a maioria dos ingressantes na educação superior (INEP, 2021).

Neste trabalho, o foco é a ocorrência do plágio na escrita acadêmica e científica entre estudantes de graduação da modalidade a distância. Para além de um estudo generalista e desatado da experiência dos discentes, este trabalho busca compreender o olhar desses alunos, que estão mais ou menos familiarizados e críticos na lida com as tecnologias digitais no contexto de pesquisa. Foi analisada a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), instituição de ensino superior fundada em 2012 que oferece cursos de graduação em formato EAD para cerca de 48 mil pessoas (Univesp, 2021e). Os ingressantes são oriundos majoritariamente de escolas públicas do estado de São Paulo e grande parte são responsáveis pela renda familiar (Univesp, 2021e).

Ainda que haja pesquisas voltadas para a incidência do plágio entre alunos de instituições de ensino superior presencial (Barbastefano; de Souza, 2008; Lima, 2019; Ramos; Morais, 2021; Gomes; Menezes, 2022), há poucos estudos dessa natureza que avaliam as instituições de EAD (e.g., Batistela, 2013; Seitenfus et al., 2019). No caso da Univesp, não há pesquisas documentadas sobre a incidência do plágio em trabalhos acadêmicos realizados pelos alunos de graduação. Sendo uma instituição pública com oferta exclusiva de cursos na modalidade EAD, esse trabalho se insere em uma necessária agenda de pesquisa voltada para o plágio, um dos fatores que fragilizam a qualidade dos cursos à distância (Ferreira; Mourão, 2020).

Nesse sentido, o objetivo geral deste artigo foi investigar o conhecimento do plágio entre estudantes de graduação e sua ocorrência em trabalhos acadêmicos na Univesp. Para isso, foram objetivos específicos: i) levantar quais orientações a Universidade disponibiliza aos alunos e equipe sobre a presença de plágio nas produções acadêmicas; e ii) investigar as causas que levam à presença de plágio nas produções acadêmicas dos alunos.

Para alcançar os objetivos propostos foram investigados os documentos normativos internos de forma a identificar a conduta da Universidade em relação ao plágio, além da análise dos conteúdos de duas disciplinas sobre produção de texto e metodologia científica. A coleta de dados sobre a percepção dos estudantes se deu por meio da aplicação de um questionário aos alunos de graduação sobre o sentido de plágio e suas experiências. As orientações dos documentos e das disciplinas foram então confrontadas com as percepções e atitudes dos alunos.

Metodologia

A Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), mantida pelo governo do estado de São Paulo, foi criada em 2012 como uma instituição ofertante exclusivamente de cursos em formato EAD. Atualmente são oferecidos nove cursos de graduação – licenciaturas em Letras, Matemática e Pedagogia; bacharelados em Tecnologia da Informação, Ciência de Dados, Engenharia da Computação, Administração e Engenharia de Produção; e Tecnólogo em Processos Gerenciais. Em 2021 havia 48.131 alunos de graduação matriculados, sendo os ingressantes daquele ano majoritariamente a primeira geração de universitários de suas famílias e oriundos de escola pública, 43% pretos, pardos ou indígenas e 37% responsáveis pela renda familiar (Univesp, 2021e).

Atualmente a Universidade oferta disciplinas regulares, o Projeto Integrador (PI), estágios obrigatório e não obrigatório e o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O PI é um componente curricular destinado à pesquisa ativa e em grupo, cujo foco é o desenvolvimento de uma solução para um problema identificado como real da sociedade e que se relaciona com o eixo profissional dos graduandos. Dentre suas atividades avaliativas, destaca-se a elaboração de relatórios que seguem a estrutura de um trabalho técnico-científico. Os estágios envolvem a prática supervisionada no ambiente de trabalho e requerem a apresentação de relatórios. O TCC, por sua vez, é um componente curricular obrigatório voltado para a elaboração e defesa de um trabalho científico avaliado por banca de examinadores.

A equipe técnica pedagógica conta com docentes, supervisores, mediadores e facilitadores, além de parcerias com profissionais de outras universidades para a construção das disciplinas. Os docentes atuam no planejamento, desenvolvimento, supervisão e avaliação do processo pedagógico da Universidade. O professor autor de uma disciplina é responsável por escrever e selecionar conteúdos e gravar videoaulas. Os supervisores acompanham as atividades acadêmicas desenvolvidas pelos mediadores presenciais e facilitadores. Os mediadores acompanham as atividades presenciais nos polos, particularmente o PI. Os facilitadores, por sua vez, têm contato virtual com os alunos de forma assíncrona e síncrona e são responsáveis por esclarecer dúvidas, mediar os fóruns, corrigir atividades e provas, e orientar PI e TCC. Portanto, os facilitadores atuam em todos os componentes curriculares. Os mediadores fazem parte do quadro de profissionais contratados pela instituição e atuam em regime de 40h semanais, enquanto os facilitadores são estudantes de Mestrado e Doutorado das universidades públicas paulistas que atuam como bolsistas na Univesp por meio de convênio. Os facilitadores são regularmente matriculados em um curso lato sensu voltado para a prática na EAD e desenvolvem 8h semanais de acompanhamento de atividades dos alunos como parte de sua formação.

O contingente de mediadores e facilitadores em 2021 era de, respectivamente, 119 e 2.054 pessoas (Univesp, 2021e). Nas disciplinas regulares, o atendimento de forma síncrona é feito em reuniões semanais de 1h dos facilitadores com os alunos. No PI, o atendimento síncrono é feito em reuniões quinzenais de 1h por grupo para cerca de 10 grupos de 5-7 alunos por facilitador. Já cada mediador acompanha cerca de 40 grupos de 5-7 alunos, com reuniões quinzenais de 1h por grupo. No desenvolvimento do TCC, cada facilitador orienta cerca de seis grupos com 5-8 integrantes. As reuniões de acompanhamento também são quinzenais com duração de cerca de 1h. Portanto, durante a orientação de PI, os mediadores orientam cerca de 280 alunos e os facilitadores, cerca de 70. Já no TCC, os facilitadores orientam cerca de 48 alunos.

Análise de Disciplinas e Documentos Internos

Foram analisados os mais recentes documentos internos que regem as disciplinas regulares, o PI, os Estágios e o TCC para levantar a existência de orientações sobre plágio direcionadas aos alunos e orientadores (Quadro 1). Também foram analisados os conteúdos de duas disciplinas ofertadas para as turmas no segundo semestre de 2021, Projetos e Métodos para a Produção do Conhecimento e Leitura e Produção de Textos.

Quadro 1 Documentos internos com normas e orientações para as disciplinas regulares, estágios, PIs e TCC

| NOME DO DOCUMENTO | DATA | DESTINAÇÃO |

|---|---|---|

| Manual de Normalização de Trabalhos Acadêmicos | 2018 | Todos os alunos |

| Normas Acadêmicas | Agosto/2019 | Todos os alunos |

| Orientações Gerais para Participação e Avaliação do Bimestre | 2019 | Alunos matriculados em disciplinas regulares |

| Regulamento de Estágios | Dezembro/2019 | Alunos cursando Estágio |

| Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | Abril/2020 | Alunos matriculados na disciplina de TCC |

| Manual para Orientadores de TCC | 2021 | Facilitadores e mediadores alocados como orientadores de TCC |

| Orientações para a Avaliação do Projeto Integrador | Janeiro/2021 | Alunos matriculados nas disciplinas de Projeto Integrador |

| Orientações para Acompanhamento do Projeto Integrador | Janeiro/2021 | Facilitadores e mediadores alocados como orientadores na disciplina de Projeto Integrador |

| Orientações para Alunos do Projeto Integrador | Janeiro/2021 | Alunos matriculados nas disciplinas de Projeto Integrador |

| Orientações para Entrega do Projeto Integrador | Janeiro/2021 | Alunos matriculados nas disciplinas de Projeto Integrador |

| Perguntas Frequentes do Projeto Integrador | 1º semestre/2021 | Facilitadores e mediadores alocados como orientadores na disciplina de Projeto Integrador |

| Regulamento para o Projeto Integrador | Janeiro/2021 | Alunos matriculados nas disciplinas de Projeto Integrador |

Fonte: Elaborado pelos autores.

Questionário Aplicado aos Alunos de Graduação

Um questionário com 17 perguntas objetivas e duas perguntas dissertativas1 foi elaborado para coletar dados sobre o entendimento do plágio e suas implicações entre os alunos (Material Suplementar). O questionário é composto por cinco blocos de perguntas que tratam da relação dos alunos com o plágio do ponto de vista cognitivo (se sabem do que se trata), ético (as implicações da conduta) e reflexivo (o que pensam a respeito e como explicam a existência de casos). Foram investigados a ocorrência de plágio nas atividades acadêmicas dos alunos, a sua mediação por parte dos tutores, a relevância dos motivos para a sua ocorrência conforme a literatura, o domínio de habilidades para escrita acadêmica, e a opinião dos alunos sobre medidas de penalização e combate ao plágio. O questionário foi elaborado utilizando a ferramenta Google Forms e disponibilizado por meio de um link na seção de avisos do ambiente virtual de aprendizagem (AVA), que é acessado por todos os alunos da Univesp. A divulgação do formulário teve início em 4 de outubro de 2021 e a coleta de dados foi encerrada em 25 de outubro do mesmo ano. Foram obtidas 815 respostas válidas de um total de 48.131 alunos de graduação matriculados em 2021, indicando que cerca de 1,7% do corpo discente participou voluntariamente desta pesquisa.

Os dados foram analisados por meio de técnicas quantitativas e qualitativas de forma a identificar tendências de resposta em um plano mais convergente com um padrão que possibilite afirmações amplas e, portanto, objetivas da população amostral. Por outro lado, foram destacadas respostas singulares que afirmam algumas variáveis não menos importantes para compreender e questionar tendências padronizadas. Buscou-se com isso elencar informações não registradas e não compreendidas pelas perguntas objetivas. Nesta medida, a coleta de dados passa pelo equilíbrio entre aqueles mais objetivos e a elaboração discursiva. As respostas objetivas foram sumarizadas por meio da estatística descritiva e com apoio de gráficos. As dissertativas foram compiladas, codificadas e categorizadas utilizando uma metodologia de análise de dados qualitativos (Gibbs, 2009). Após a categorização, foram computados o número de menções a cada uma das categorias encontradas.

Resultados e Discussão

Análise de Disciplinas e Documentos Internos

As disciplinas examinadas têm como objetivo apresentar aos alunos os fundamentos da escrita e da metodologia acadêmica, suas convenções e questões éticas. A análise concentra-se no conteúdo da disciplina Projetos e Métodos para a Produção do Conhecimento, uma vez que o plágio e questões paralelas a ele não foram mencionados na disciplina de Leitura e Produção de Textos. A disciplina sobre projetos chama a atenção pela inexistência de discussões sobre plágio e escrita acadêmica. Focada em questões sobre metodologia e apresentação do trabalho científico, o tema do plágio aparece apenas de forma superficial, mesmo em discussões mais específicas sobre normas e ética acadêmica, conforme descrito abaixo.

Em uma videoaula (Organização, 2021), focada em normas de citação, não são abordados o plágio, sua configuração e, tampouco, como evitá-lo. A disciplina ofertada no começo do curso é um momento oportuno dado que uma das demandas dos alunos é que a discussão seja apresentada e tratada institucionalmente, como será discutido na próxima seção do presente artigo que analisa as respostas aos questionários. O plágio também não aparece nos materiais de referência, como as normas técnicas utilizadas pela Universidade Estadual Paulista (UNESP, 2020). No conteúdo quinzenal sobre rigor e ética em pesquisa, uma videoaula trata apenas dos princípios de consentimento, confiabilidade, anonimato e proteção de dados, nada sendo comentado sobre originalidade e plágio (A comunicação, 2021).

Há duas abordagens dignas de nota nessa disciplina. A primeira diz respeito a um fórum de discussão intitulado A cópia, sem indicar a fonte, é um erro (A cópia, 2021), no qual os alunos são convidados a refletir sobre cópia de textos na academia e suas implicações. Entretanto, a palavra plágio não aparece no texto que abre a discussão do fórum, apenas nos comentários de alguns alunos, que corretamente associam a cópia sem referência ao plágio, citando implicações éticas e legais. Além disso, dos 11 fóruns disponíveis aos alunos, em oito deles não houve mediação do debate pelos tutores. Consequentemente, houve o desaproveitamento de um espaço de reflexão, que acabou se transformando em um compilado de comentários baseados em experiências pessoais – na sua maioria apoiados em senso-comum. Muitos desses comentários, inclusive, são feitos com o intuito de justificar e normalizar a prática, como sugere um estudante: “Se as palavras existem, teriam elas dono?” (A cópia, 2021).

Outra abordagem é um exercício de fixação para reescrita acadêmica que pretende “[...] apresentar um passo-a-passo de como reescrever o que você leu” (Univesp, 2019b). O recurso disponível aos alunos tem em sua introdução um aviso: “[...] é importante não esquecer nunca de informar quem é o autor da ideia que você está apresentando. Citar a ideia de alguém, de forma direta ou indireta, e não dizer de quem é a autoria, é plágio” (Univesp, 2019b). Essa é a primeira menção ao plágio recebida pelos alunos ingressantes, embora sem problematizá-lo enquanto prática na escrita acadêmica ou suas implicações legais.

O exercício possui um roteiro de quatro passos cujo objetivo é apresentar técnicas de reescrita de trechos de outros textos. Entretanto, como a discussão de plágio não é realizada propriamente, o exercício assume a forma ambígua de um instrumento técnico para mascarar a cópia de trechos e ideias em vez de um ensinamento sobre como transformar criativamente ideias e conceitos de outros autores. Isso porque sugere, como alterações fundamentais, trocar palavras por sinônimos, alterar a estrutura e a ordem das frases e trocar o tempo verbal, adaptando o texto copiado com outras palavras. Ainda que um bom exercício de reescrita, termina por induzir a paráfrase do texto original em vez de estimular a intertextualidade e a escrita original. Como será apresentado nas discussões que se seguem, a paráfrase, além de um problema geral associado ao plágio (Diniz; Terra, 2014), também é prática recorrente entre os alunos entrevistados, que acreditam que essas adaptações são suficientes para produzir resultados originais ou, no pior dos casos, os impede de serem identificados em softwares de detecção de plágio.

Há poucas e ambíguas orientações sobre plágio e suas implicações nos documentos internos para as disciplinas de PI, Estágio e TCC. Chama atenção não apenas a lacuna sobre o tema, mas a tolerância com a atividade, que dificulta tanto sua avaliação como penalização. No documento Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso (Univesp, 2020), há a citação de que copiar trabalhos já publicados é plágio segundo a lei de direitos autorais e indicação de reprovação imediata dos estudantes que o fizerem. Todavia, o texto não detalha o que é considerado plágio, embora remeta ao que está disposto na respectiva lei. Em outros documentos relativos ao PI, o plágio aparece como critério de reprovação automática no Regulamento para o Projeto Integrador (Univesp, 2021c) e como fator para desconto de nota ou reprovação a depender do grau de semelhança identificado, conforme o Orientações para Alunos do Projeto Integrador (Univesp, 2021b).

Foi constatada também uma ambiguidade no tratamento das questões envolvendo plágio, bem como a transferência da competência de resolução desses problemas para os tutores, conforme descrito a seguir. Como apontado na análise das disciplinas, o plágio não é discutido com os alunos. Já o Manual para Orientadores de TCC indica que “[...] cabe ao orientador identificar situações de plágio durante o processo de desenvolvimento do trabalho, sugerir soluções e caminhos pedagogicamente orientados pelas referências bibliográficas buscando ao máximo evitar o plágio na versão final” (Univesp, 2021a, p. 3). Além disso, as orientações citadas até aqui conflitam com as Normas Acadêmicas disponibilizadas aos alunos e facilitadores e mediadores. Aquele documento, no qual o plágio não é nomeado, mas referenciado como semelhança de conteúdo, alerta os alunos sobre penalizações, ao passo que instrui aos tutores apenas o desconto de pontos “[...] a depender do grau de semelhança [...]” (Univesp, 2019a, p. 6) e não a reprovação. A ausência de políticas internas claras sobre a abordagem do plágio foi previamente identificada em outras instituições de educação presencial e EAD (Seitenfus et al., 2019; Gomes; Menezes, 2022), trazendo insegurança para a atuação dos docentes contra o plágio (Seitenfus et al., 2019).

Destacam-se, portanto, duas conclusões. De um lado, a inexistência de debates objetivos e claros sobre o plágio ao longo das disciplinas voltadas à leitura, escrita e metodologia científica, que poderiam contribuir para desvendar tanto questões técnicas quanto éticas sobre o assunto. De outro, documentos internos que ora denunciam a prática e insistem em sua penalização por meio da reprovação do aluno, ora a mascaram e tratam como questão menor, de desconto de notas. Nota-se, portanto, uma ineficácia da universidade em combater o plágio tanto pelo caminho educativo quanto por uma política institucional clara e disseminada (Leandro; Figuerêdo, 2017). O resultado é a transferência do tratamento, mediação e tomada de decisão em relação ao plágio para os facilitadores e mediadores. Consequentemente, a ausência de uma discussão assertiva e esclarecedora sobre o tema acaba por penalizar justamente os estudantes da instituição.

Análise Quantitativa das Questões Objetivas e Discursivas

Na primeira questão, 84% dos respondentes afirmaram saber o que é plágio, enquanto 11% disseram não ter certeza, e 5% disseram desconhecer. A questão 2 apresentava diversas situações aos alunos, que deveriam indicar quais se caracterizam como plágio. Como todas indicavam formas diferentes de plágio, esperava-se que os estudantes assinalassem todas as alternativas. A alternativa mais marcada foi Copiar, fielmente, um texto ou fragmento de texto para o seu trabalho sem fazer a citação e sem inserir na lista de referências, com 574 respostas, sendo que 25% marcaram exclusivamente esta opção. Apenas 287 pessoas marcaram a opção todas as alternativas e nove pessoas marcaram todas as alternativas corretas, ainda que não tenham assinalado a opção todas as alternativas. Portanto, 36% dos respondentes demonstraram um conhecimento amplo sobre o plágio e as convenções de escrita acadêmica. Esses resultados indicam que boa parte dos estudantes têm julgado como corretas atitudes impróprias de escrita acadêmica (Ryan et al., 2009; Lima, 2019; Seitenfus et al., 2019).

Quando questionados sobre o enquadramento do plágio como crime pela legislação brasileira (questão 3), 87% dos respondentes indicaram que tinham conhecimento, enquanto 13% afirmaram desconhecer o fato. Quando confrontados com a definição de plágio adotada pela Universidade (questão 4), 89% responderam que não acreditam ter cometido plágio ou cópia de conteúdos em seus trabalhos acadêmicos. Na questão 5, este mesmo percentual de alunos informou que os corretores nunca indicaram presença de plágio ou cópia em suas atividades avaliativas.

Embora apenas 91 pessoas tenham afirmado que foi indicado plágio em seus trabalhos (questão 5), cerca de 200 responderam às questões 6, 7 e 8, que eram direcionadas exclusivamente aos estudantes que responderam sim para a questão 5. Esses resultados, quando contrastados aos obtidos na questão 2, sugerem que os estudantes muitas vezes sabem da existência de diretrizes ou políticas institucionais sobre o plágio, mas não compreendem seu conteúdo (Ryan et al., 2009). Seitenfus et al. (2019) também notaram essa contradição – ao passo que a maioria dos alunos afirmou não ter cometido plágio, a maioria dos professores relatou que detectam plágio às vezes e frequentemente nas produções estudantis. No caso dos estudantes que tiveram plágio detectado em seus trabalhos, a maioria afirmou que o avaliador não forneceu elementos que indicassem porque o texto foi considerado plagiado ou copiado (62%) e orientações sobre como corrigi-lo (64%). Na questão 8, a maioria dos estudantes (65%), respondeu não acreditar ter cometido plágio por desconhecimento do que o caracteriza. Logo, teriam cometido plágio por outros motivos. Em relação à questão 9, a maioria dos alunos (88%) afirmou ser possível desenvolver um trabalho acadêmico sem cometer nenhum tipo de plágio ou cópia.

A Tabela 1 apresenta as respostas à questão 10, que buscou avaliar a importância que os alunos atribuem a fatores apontados pela literatura (Comas-Forgas; Sureda-Negre, 2010) como causas do plágio. As seguintes causas tiveram alta importância para mais da metade dos alunos – o hábito de postergar a conclusão das tarefas, desorganização e má gestão do tempo de estudo e falta de motivação e interesse. No grupo de fatores associados às habilidades para execução das tarefas, tiveram maior percentual na classe de alta importância a facilidade de encontrar conteúdos na internet e a falta de habilidade em produzir trabalhos acadêmicos. Esses resultados vão ao encontro dos de Comas-Forgas e Sureda-Negre (2010), que identificaram a falta de tempo, má organização e gestão do tempo, excesso de trabalhos, facilidade de obtenção de informação na internet e falta de habilidades para tarefas acadêmicas como fatores de maior relevância segundo estudantes universitários espanhóis.

Tabela 1 Percentual de alunos que atribuíram importância alta, média ou baixa aos fatores apontados como causas do plágio pela literatura

| CAUSAS PARA O PLÁGIO | IMPORTÂNCIA (%) | |||

|---|---|---|---|---|

| Fatores associados à organização e motivação para os estudos | Alta | Média | Baixa | Não sei |

| Hábito de deixar as tarefas para última hora | 54,5 | 20,5 | 18,5 | 6,5 |

| Desorganização e má gestão do tempo | 52,3 | 22,6 | 17,7 | 7,5 |

| Falta de motivação ou interesse | 50,6 | 21,2 | 20,7 | 7,5 |

| Excesso de trabalhos ou tarefas de várias disciplinas atribuídos ao mesmo tempo | 49,1 | 24,0 | 18,9 | 8,0 |

| Falta de tempo para fazer as tarefas | 47,4 | 27,7 | 16,6 | 8,3 |

| A tarefa tem um prazo curto para elaboração e submissão | 36,2 | 30,8 | 24,4 | 8,6 |

| Fatores associados às habilidades necessárias para executar a tarefa | Alta | Média | Baixa | Não sei |

| Facilidade em encontrar informação na Internet | 46,5 | 29,3 | 16,8 | 7,4 |

| Falta de habilidade ou treinamento para produzir trabalhos acadêmicos | 45,2 | 26,7 | 19,0 | 9,1 |

| A tarefa a ser feita é muito difícil | 34,6 | 37,3 | 18,0 | 10,1 |

| É mais fácil, simples e confortável do que fazer a tarefa por conta própria | 31,9 | 26,6 | 29,9 | 11,5 |

| Sensação de que a tarefa não acrescenta ao seu aprendizado | 30,6 | 26,0 | 33,0 | 10,4 |

| Você obtém uma nota maior do que se fizesse o trabalho por conta própria (falta de confiança em suas habilidades) | 29,4 | 30,3 | 28,7 | 11,5 |

| Fatores associados aos instrutores e colegas de curso | Alta | Média | Baixa | Não sei |

| Falta de instruções claras sobre como realizar o trabalho | 38,5 | 24,4 | 26,3 | 10,8 |

| Sensação de que o docente/corretor não lê com atenção as tarefas durante a correção | 30,4 | 24,2 | 27,9 | 17,5 |

| Os outros colegas também cometem plágio | 19,4 | 17,9 | 35,0 | 27,7 |

Fonte: Elaborado pelos autores.

Com relação aos fatores associados aos instrutores e colegas de curso, a falta de instruções claras sobre a tarefa foi indicada como um fator de alta importância pela maioria dos estudantes. Novamente, os alunos destacaram a importância do feedback dos avaliadores, que é determinante para que o plágio como comportamento universitário continue ou seja corrigido e enfrentado (Santos, 2015).

Ao avaliar os fatores associados às competências e habilidades de escrita acadêmica, foi perguntado aos estudantes quais bases de dados eram consultadas com mais frequência para a elaboração de trabalhos acadêmicos (questão 11). O Google Acadêmico e Scielo foram os mais citados (40%, 326 respostas), entretanto, o buscador do Google foi assinalado com maior frequência (294 respostas) do que as bibliotecas virtuais disponibilizadas pela Universidade (159 respostas). Outros recursos confiáveis citados espontaneamente pelos alunos incluem as bibliotecas físicas e bancos de teses. Recursos que não são fontes principais de trabalhos científicos, como portais de notícias e o YouTube, também foram mencionados. Barbastefano e De Souza (2008) identificaram que estudantes universitários preferiam fontes menos confiáveis, como o buscador do Google e a Wikipedia, enquanto Seitenfus et al. (2019) detectaram que 26% dos alunos utilizavam fontes de confiáveis em conjunto com não confiáveis para suas pesquisas.

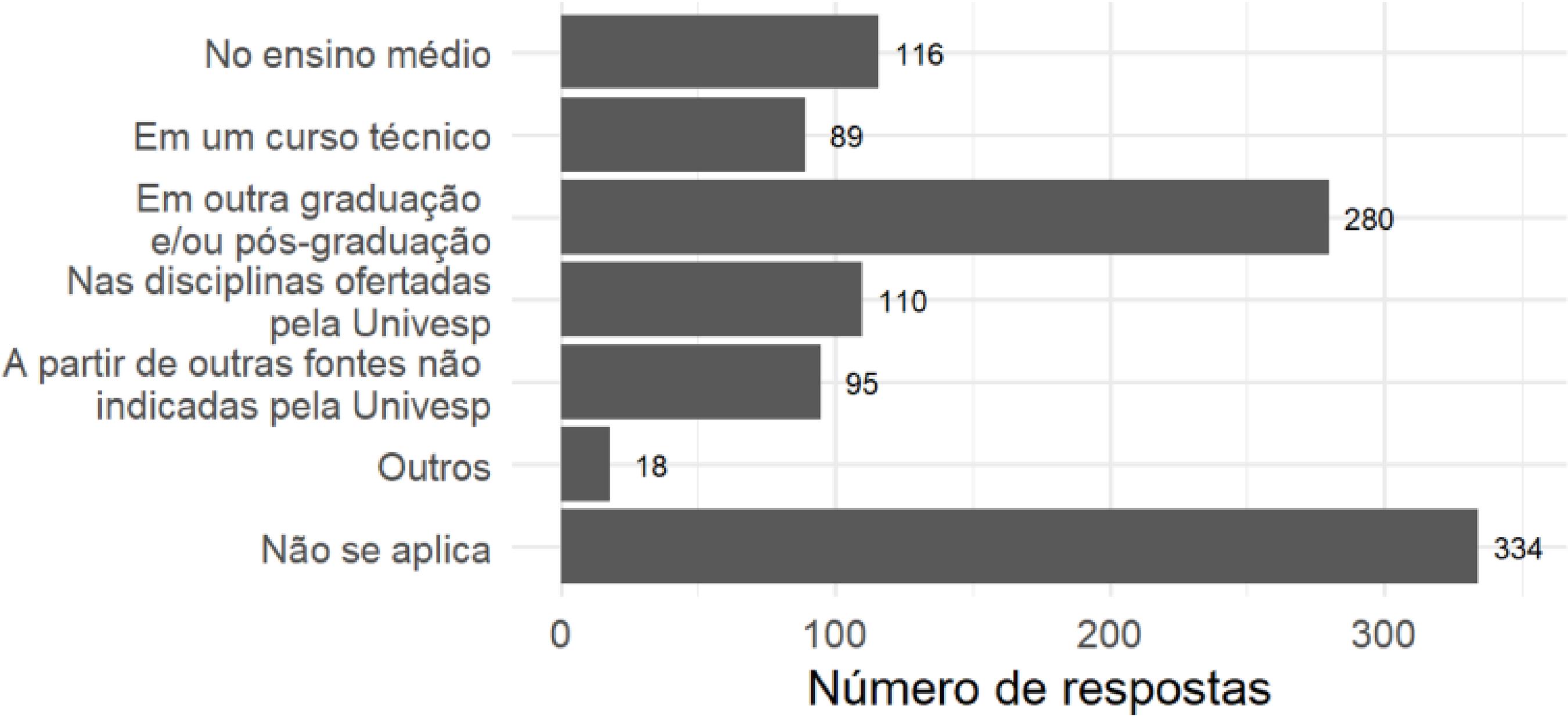

Apenas 34% dos alunos responderam que acreditavam que detinham as competências e habilidades necessárias para escrever seu primeiro trabalho acadêmico para a instituição (questão 12), enquanto o restante afirmou que não (27%) e parcialmente (40%). Esse resultado demonstra que mais da metade dos recém-ingressantes não possuem todas as competências e habilidades necessárias para produzir trabalhos acadêmicos segundo as exigências da Universidade. Dentre aqueles que indicaram possuir alguma habilidade e competência (questão 12), a maioria afirmou que as desenvolveu ao cursar outra graduação e/ou pós-graduação, enquanto apenas 110 citaram as disciplinas ofertadas pela Universidade (Figura 1).

Fonte: elaborado pelos autores.

Figura 1 Respostas à questão 13 “[...] onde você adquiriu essas competências e habilidades?” direcionada aos estudantes que responderam que detinham as competências e habilidades necessárias para escrever um trabalho acadêmico na primeira vez que foi solicitado pela Univesp.

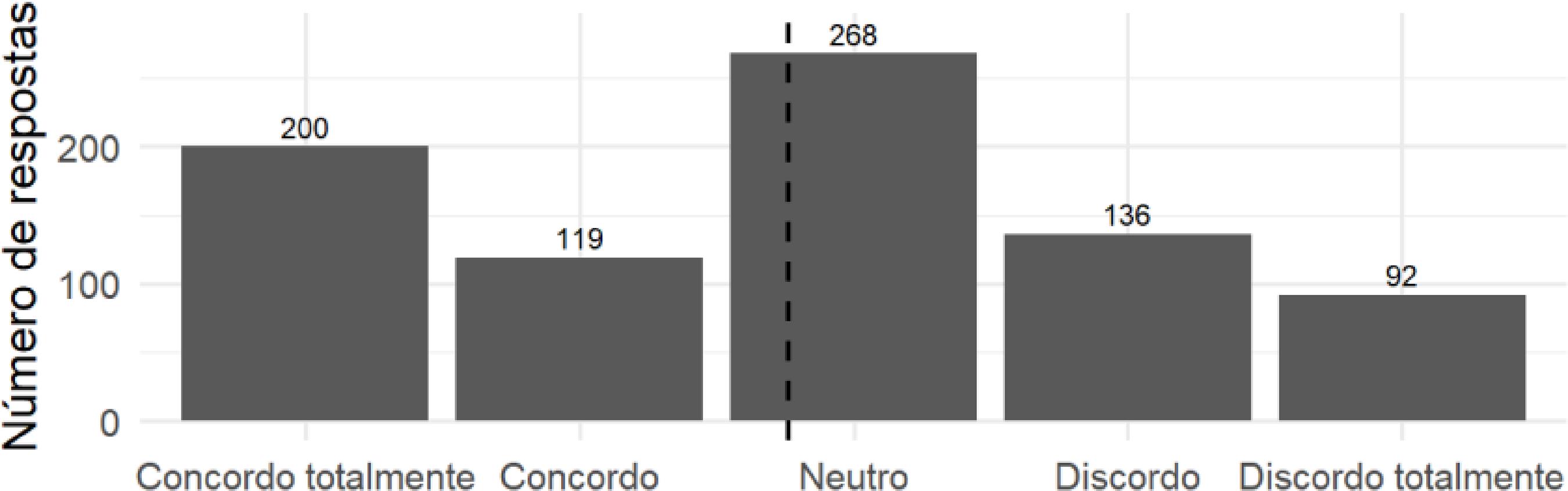

Ao avaliar a afirmação de que a instituição oferece disciplinas com conteúdo e orientações suficientes para o desenvolvimento dessas competências e habilidades (questão 14), 39% concordaram total ou parcialmente com essa afirmação, e 33% discordaram total ou parcialmente. A maioria dos estudantes não se posicionou sobre o assunto, tendo assinalado a opção neutra (Figura 2).

Nota: A média (2,76) está representada pela linha tracejada. Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 2 Respostas à questão 14 “A Univesp oferece disciplinas com conteúdo e orientações suficientes para o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para a escrita de trabalhos acadêmicos. O quanto você concorda ou discorda com essa afirmação?”

Quando perguntados se sentiam-se seguros e capazes para ler e interpretar textos acadêmicos, relacioná-los entre si e com sua pesquisa, e produzir um texto acadêmico original com suas palavras (questão 15), a maioria afirmou que parcialmente (45%) e não (9%), enquanto 46% declararam que sim. Isso indica que a maioria dos estudantes ainda não desenvolveu plenamente as competências e habilidades necessárias para realizar trabalhos nos padrões requeridos pela Universidade. Esses resultados reforçam que a carência de domínio da escrita acadêmica pode persistir ao longo de toda a graduação (Ryan et al., 2009).

Dentre as medidas de combate a plágio mais efetivas (questão 16), a maioria (489 respostas) destacou a necessidade de uma ferramenta para checagem do plágio antes da submissão do trabalho. Em 2021, a Universidade disponibilizou o SafeAssign, um sistema para detecção de plágio em trabalhos enviados pelo AVA, o que pode contribuir para atender a essa demanda. A segunda opção mais assinalada foi a inserção de materiais adicionais no AVA sobre escrita acadêmica e plágio (417 respostas). Isso demonstra que os alunos têm percebido que o plágio não vem sendo abordado apropriadamente pela instituição nas disciplinas regulares, fato discutido na seção anterior. Outras respostas mencionadas espontaneamente pelos alunos foram: a necessidade de uma melhor orientação por parte dos facilitadores e mediadores, melhor orientação sobre o assunto nas disciplinas já existentes e cursos não obrigatórios sobre escrita acadêmica e plágio. Consequentemente, os alunos almejam uma abordagem mais educativa do plágio (Adam; Anderson; Spronken-Smith, 2017), o que exige uma responsabilidade compartilhada entre estudantes, equipe e instituição (Selwyn, 2008).

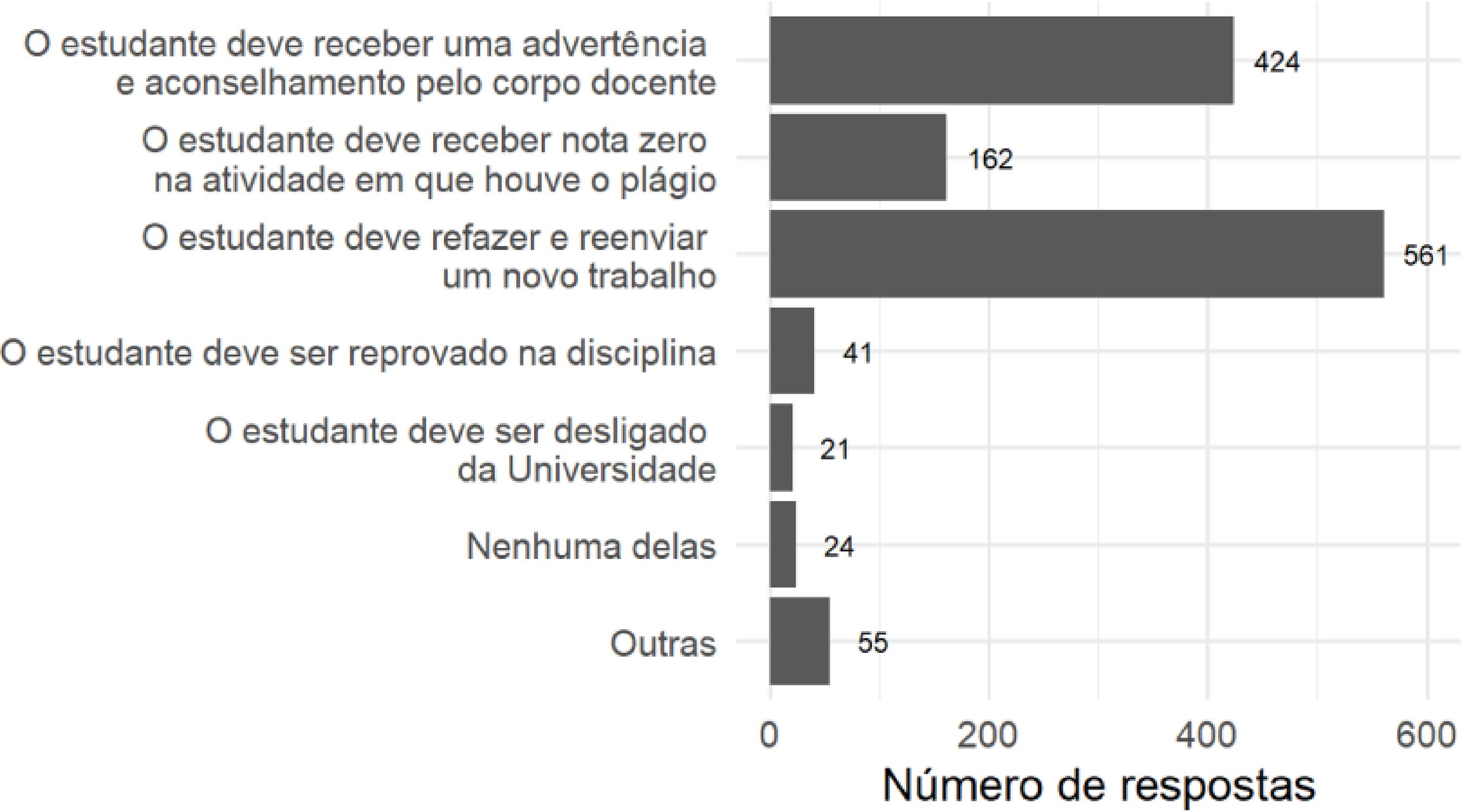

Com relação a possíveis penalidades para a ocorrência de plágio (questão 17), a maioria dos estudantes optou pela advertência e aconselhamento pelo corpo docente e pelo reenvio do trabalho que foi considerado plagiado (Figura 3). Poucos preferiram penalidades mais severas, como a reprovação ou desligamento dos alunos. Alguns citaram como resposta a necessidade de haver uma penalização gradual: advertência e orientação para alunos dos primeiros bimestres e penalidades mais severas para casos de reincidência ou ocorrência de plágio no TCC. Outros citaram que a penalidade poderia variar de acordo com a gravidade do plágio encontrado nas atividades. Estudantes avaliados por Lima (2019) também destacaram como medidas prioritárias o diálogo, seguido pela elaboração de novo texto e a invalidação da atividade, enquanto a minoria optou por medidas drásticas como acusação de crime e reprovação. Dessa forma, os estudantes externalizaram a necessidade de um melhor feedback por parte da equipe pedagógica de forma a melhorar suas produções acadêmicas, mas sem correr o risco de serem penalizados (Adam; Anderson; Spronken-Smith, 2017). Esse caminho também é preferido pelos docentes, que consideram a penalização como medida em caso de reincidência, sendo ponderada de acordo com a gravidade do caso (Gomes; Menezes, 2022).

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 3 Respostas à questão 17 “Com relação a penalidades para ocorrência de plágio, quais você acredita que a Univesp deveria adotar?”

Considerando que todo e qualquer ato de plágio é passível de penalidades legais e que 87% dos alunos participantes da pesquisa afirmaram ter ciência de que se trata de um crime, punições brandas ou a ausência delas não estariam em concordância com o que foi respondido na questão 3. Isso pode refletir o medo que o aluno tem em ser reprovado ou expulso da instituição. Embora ciente de seus atos, não deseja ser duramente punido, uma vez que a grande questão ainda se mantém no fato deste aluno continuar a confrontar a universidade (Sureda; Comas; Morey, 2009). Ainda que tenha plena noção dos princípios de moral e ética, continua praticando o plágio sem avaliar, previamente, os prós e os contras, aguardando que não receberá a devida repreensão.

O caráter punitivista não deveria ser a principal abordagem corretiva, mas sim o desenvolvimento das habilidades interpretativas e de escrita textual que, quando bem trabalhadas, dispensam o recurso errôneo da cópia deliberada de outros textos sem o devido crédito. Segundo Santos (2015), quando o aluno deixa de enxergar os trabalhos avaliativos como punição e passa a entendê-los como parte do processo de aprendizagem, em que ele é o principal ator, a produção de seus próprios textos torna-se cada vez mais presente na vida acadêmica. Portanto, as políticas universitárias devem se concentrar em difundir boas práticas acadêmicas em vez de enfatizar punições, pois para muitos estudantes universitários não é claro porque o plágio não intencional é considerado uma prática desonesta (Adam; Anderson; Spronken-Smith, 2017).

Com relação à questão dissertativa 18, que indagava o que levaria ao plágio por parte dos estudantes da Universidade, foi possível obter 22 categorias de causas com pelo menos duas menções (Material Suplementar). A principal causa citada foi a falta de conhecimentos e habilidades para desenvolver textos acadêmicos (278 menções). Ainda, 143 e 106 respostas mencionaram, respectivamente, a falta de tempo para os estudos e a falta de comprometimento com o curso. Também se destacaram o comodismo proporcionado pela facilidade em copiar conteúdos já prontos da internet (60 menções), bem como a falta de orientação por parte da Univesp (59 menções) em termos de disciplinas, conteúdos, materiais, e orientação insuficiente dos facilitadores e mediadores. Motivos que seriam intrínsecos à EAD foram mencionados somente cinco vezes. Tal como verificado por Adam, Anderson e Spronken-Smith (2017), o discurso dos estudantes se concentrou em torno das abordagens mais comumente encontradas na literatura – plágio como questão moral, como problema legal e como resultado de deficiências na escrita acadêmica.

Na questão dissertativa 19, sobre a aceitabilidade do plágio em trabalhos acadêmicos, houve uma predominância de respostas indicando não ser aceitável (436 menções), embora alguns estudantes tenham sugerido que pode ser aceitável em determinadas condições (95 menções), como aquele cometido por ingressantes ou de forma não intencional. Outros indicaram que deve ser aceitável (83 menções), embora muitos tenham plágio com citações diretas e indiretas. Nesse sentido, muitos estudantes não compreendem completamente o que é plágio, por que e como evitá-lo (Adam; Anderson; Spronken-Smith, 2017; Seitenfus et al., 2019). O fato de muitos acreditarem que citação direta seja uma conduta inadequada, por exemplo, reforça essa falta de habilidade com as convenções da escrita acadêmica (Ryan et al., 2009).

Análise das Questões Discursivas

A finalidade desta seção é trazer o ponto de vista de alguns discentes, pois as respostas discursivas captam nuances de acordo com a liberdade e autonomia de uma elaboração própria, privilegiando um elemento importante para se pensar formas de problematizar o plágio: a criatividade. Optou-se também por manter as respostas tais como foram escritas pelos discentes, respeitando a forma, a estilística, a ortografia e gramática próprias. Dentre as respostas, foram selecionadas aquelas que se aproximaram de uma visão menos óbvia e que poderiam auxiliar na elaboração de estratégias para combater o problema de modo mais ligado à prática do fazer científico.

Há padrões de respostas que justificam o plágio como falta de tempo, preguiça, medo de errar, ausência de informação. Estes pontos serão abordados em maior e menor escala a seguir. Quanto ao punitivismo, há uma visão unânime sobre a necessidade de advertência e de punição na atribuição de nota. Quanto mais próximo do senso comum a noção de plágio, mais se aproxima de uma visão de crime. A relação com a punição parte desta visão, mesmo em casos de contradição – quando o discente afirma desconhecer o que é plágio, mas sugere punição. Aqui tem-se o âmbito de uma angústia – não saber sobre o objeto, mas sabê-lo inteiramente por sua consequência: o crime.

É preciso destacar duas heranças muito gerais e comuns nas respostas que sugerem um histórico de experiência na escola, pública ou privada. A cultura punitivista e de pouquíssima compreensão sobre o fazer científico indica um abismo encontrado pelo discente ao finalizar o ensino básico e entrar na universidade, manifestado na dificuldade em lidar com a escrita acadêmica. Contrastando com a falta de uma cultura de aprendizagem por meio da pesquisa nas experiências escolares. Os universitários frequentemente relatam uma experiência pretérita de incentivo à cópia de conteúdos da internet em seus trabalhos no ensino básico (Barbastefano; De Souza, 2008). Consequentemente, chegam à universidade com a concepção de que pesquisa é uma coletânea de reproduções de fragmentos de textos de terceiros (De Lima; Souto Maior, 2019).

A Resposta 123 aponta nesta direção: “método em que fomos ensinados no passado: copiar da lousa, decorar a tabuada. Não nos preparou para acreditar que somos capazes de escrever nossos trabalhos acadêmicos”. Trata-se de fornecer ao discente a segurança e liberdade para que ele se veja como sujeito produtor de conhecimento. O contato com a ciência e com uma prática que exige ambição crítica, fornecendo ao discente a segurança de que ele pode ter voz2, surpreende os alunos quando em contato com a universidade. Configurando uma aprendizagem de choque que problematiza e questiona certos vícios advindos da experiência escolar, sem explicitar ou deixar claro o papel da ciência e, consequentemente, o trabalho com o conhecimento alheio.

Estas questões aparecem nas análises na forma de uma baixa compreensão do papel reconstrutivo da ciência (Demo, 2011a), de uma noção sobre o que é ser original sem purismos. E, sobretudo, em uma maneira de conceber a palavra alheia de modo unilateral – sem reconhecer o papel do diálogo entre múltiplos autores como meio de direcionamento da informação adequada ao contexto de escrita do trabalho acadêmico. Dessa forma, há pouca compreensão dos discentes da originalidade na escrita como a capacidade de recriar significado a partir da intertextualidade com outras produções e as suas próprias ideias, advindas de outras fontes de conhecimento, usando da síntese para se atingir esse objetivo (Pinto, 2016).

Muitas questões podem ser problematizadas e se relacionam com uma mínima noção do fazer científico, algo que pode ser observado nas respostas ligadas à insegurança: “[...] o medo de errar é maior.” (Resposta 44). Aqui há um questionamento útil: a ciência se constrói também a partir de erros. Qual a noção de ciência posta por este aluno? Confundir a produção acadêmica com exercício de certo ou errado está longe do entendimento do papel científico e crítico que caracteriza a universidade, mas que ao mesmo tempo revela a herança de uma suposta resposta certa da escola. Afinal, o aluno chega à universidade esperando uma reprodução da sua vivência no ensino básico, cristalizada como uma sequência de “[...] escutar, copiar, reproduzir e fazer prova” (Demo, 2011b, p. 55). Não por acaso a sensação de descontextualização da escola com seu tempo revela sintomas, fortemente observados hoje, que habitam até mesmo o senso comum. Na Resposta 159, essa confusão entre atividade escolar e pesquisa é sugerida e aponta para uma incorreção semântica sobre o sentido do plágio: “[...] o plágio como cópia não deve ser aceitado, mas quando se trata de um trabalho para o qual não produzimos a pesquisa, evidentemente que tudo que é escrito é baseado em outros trabalhos”. Mas o plágio é cópia, afinal se basear na palavra alheia não é um impeditivo, já que há formalidades para se operacionalizar nesta situação.

Algumas respostas atribuem a ocorrência de plágio à preguiça, que em pesquisas anteriores foi o fator mais citado por estudantes universitários portugueses (Ramos; Morais, 2021) e brasileiros (Gomes; Menezes, 2022). Há claramente não só uma desmotivação, mas também falta de confiança por parte do aluno e mesmo uma confirmação sobre seu entendimento do que é plágio, sendo a prática uma estratégia, um instrumento, para camuflar a desmotivação. A afirmação dos alunos revela a preguiça como uma causa e deixa em evidência um sintoma: a vontade de não ter uma voz autoral. Uma apatia em se envolver criticamente com as fontes estudadas, o que leva a uma crise de identidade autoral e, finalmente, ao plágio (Pittam et al., 2009). De modo que interessa passar por essa etapa acadêmica formal, em que importam o título, a aprovação na disciplina, e menos a aprendizagem. Parece haver um entendimento de conteúdo como burocracia, o que reflete nas produções científicas e, consequentemente, no modo de valorização da ciência.

Nesse âmbito, a afirmação apresentada na Resposta 37 é bastante curiosa: “O fato de ser virtual. a distância”. Pode-se pensar sobre a facilidade e um certo comodismo de uma experiência a distância e mesmo uma maior desvalorização ou olhar pejorativo para um estudo não presencial. Algo que se ratifica em outras respostas que demonstram uma relação secundária com a Universidade, como na Resposta 7: “[...] falta de tempo [...]”; Resposta 20: “Falta de comprometimento como seu curso [...]”; Resposta 58: “Não levar a serio as atividades [...]”; Resposta 151: “Insegurança, comodidade e preguiça”; Resposta 64: “[...] no caso específico da Univesp e de outros modelos de cursos EAD, o acúmulo de atividades por parte dos estudantes - que se equilibram entre trabalho, família e tarefas domésticas, por exemplo - acaba impelindo-os a plagiar textos. [...]”; Resposta 413: “O ensino EAD, a falta de contato aluno/professor, a falta de compromisso e responsabilidade do aluno, o acesso a facilidades que encurtam o caminho”.

Algumas delas apresentam uma demanda por entender o que é uma universidade e as singularidades do estudo à distância. Algo que deve estar conectado a uma forma própria de fazer ciência, por meio da técnica digital, das redes de diálogo (comunicação própria) e de uma maior incidência de olhar sobre as múltiplas ferramentas, algo que precisa sobretudo do método como ponto de partida. O virtual parece menos real, o que poderia gerar uma sensação de clandestinidade, de uma terra sem lei, suscetível de engodo – não por acaso o fenômeno das fake news e da pós-verdade nasce do anonimato do mundo virtual, como revela a Resposta 562: “O sentimento de que ninguém irá descobrir que cometeu o plágio”.

Outras respostas podem ser explicadas por ausência de orientação, como a Resposta 59: “A falta de uma biblioteca mais flexível para se coletar as citações com maior facilidade e relacionar com o que esta resolvendo e poder efetuar a conclusão com maior efetividade de dissertação individual. [...]”. Aqui se verifica uma necessidade não só de aprender como também de dominar a amplitude do universo de pesquisa da internet e que nem sempre é flexível como situação real de pesquisa, a noção de investigação para se alcançar mais nichos de informação. Ainda que englobe o domínio das normas de citação e estruturação de trabalhos, o fazer científico se constrói também pelas práticas individualizadas de leitura, interpretação crítica e produção (Demo, 2011b).

A noção de dissertação revela uma demanda por entendimento acerca dos gêneros acadêmicos, na medida em que dissertação está mais ligada a uma forma de produção mais extensa que o tempo de uma única disciplina. Na Resposta 82: “No meu caso, a disciplina de metodologia veio no último semestre, o que dificultou o meu curso todo [...]”. Nesse caso, a afirmação deixa em evidência uma questão estrutural que se liga à orientação e as etapas de construção do conhecimento – fato que mais uma vez direciona o olhar para o ensino básico e a relação com a ciência.

Na Resposta 114 tem-se: “Acho que se vc colocou nas referencias o autor deveria ser aceito, pois é muito difícil escrever algo diferente se todos os textos que você lê são iguais”. Textos iguais são úteis na fundamentação teórica, são peças importantes para se enfatizar caminhos de estudo, são válidos. A ideia de escrever diferente deve ser pensada como meio de orientação do discente. Escrever diferente não pode se confundir com escrever criticamente, mas como método para sanar o problema do plágio para não ser visto como modificação mecânica do que já foi escrito.

Neste sentido, em nenhuma das respostas coletadas observou-se o entendimento do discente como sujeito que dialoga com o texto relacionando-o com outros autores na medida justa com seus objetivos e intenções críticas. Ou seja, uma forma de ler que considera as relações entre os autores reguladas pelas demandas de coesão e coerência do próprio texto do discente. É preciso deixar claro que partindo deste movimento não se alcança a originalidade em sua completude, afinal, nunca se parte do zero e a ciência é reconstrutiva (Demo, 2011a). De modo que pensar o fazer científico deve permear as orientações aos discentes.

A Resposta 176 chama a atenção para uma confusão semântica sobre plágio: “O Autor não é dono do pensamento, da ideia ou das palavras. Cópia é diferente de semelhança. É preciso cuidado ao considerar plágio uma frase igual ou um parágrafo com conclusão semelhante, isso não é o mesmo que uma cópia integral de porcentagem considerável do trabalho”.

O que se poderia entender por frase igual? Sentido e forma se confundem nessa percepção, sugerindo pouca segurança em tratar o tema e a necessidade de orientação e exercícios de leitura que posicionem o discente como sujeito diante do texto, e mesmo a possibilidade da paráfrase como forma de consolidação do levantamento bibliográfico. Dizer a semelhança a partir de uma boa fundamentação é uma forma de discernir o que é citação indireta de coincidência ingênua. Na Resposta 751 aparece o mesmo condicionamento que busca dizer o diferente no corpo a corpo, quase unilateral, com a palavra alheia: “[...] Existe algumas maneiras de falar sobre um assunto que é quase impossível não usar a mesma frase se você concorda com aquela opinião. Ao meu ver a pessoa tem que citar o outro naquele trabalho, mas não necessariamente que todo o trabalho seja uma cópia”. Concordar não se confunde com semelhança frasal, pois se pode concordar dentro dos limites do recorte de pesquisa. Uma orientação relacionada à consciência do discente sobre o próprio texto como meio de abertura de perspectiva sobre o texto do outro parece fundamental. A Resposta 657 aparenta apontar para essa necessidade ao dizer sobre a premência de estratégias para redirecionar o olhar sobre o texto alheio: “[...] muitas vezes os alunos não possuem um ensino adequado sobre as normas ou um entendimento tão profundo sobre o assunto estudado para criar ramificações disso. [...]”. Quais as estratégias para se aprender a criar essas ramificações? A Resposta 268 aponta para essa atrofia: “[...] as pessoas as vezes leem artigos e se baseia nele mas com sua propria redaçao”. Algo que se repete evidenciando a necessidade de uma estratégia que compreenda a relação do discente com sua própria voz e diretrizes de seu próprio texto, como na Resposta 293: “[...] pois se torna quase impossível desenvolver um trabalho sem citar outro”.

A Resposta 278 convida a uma análise sobre a concepção de ciência por alguns discentes: “[...] Hoje as coisas já estão feitas, e como diz nada se cria e sim se copia”. Abordagem que apresenta traços de uma cultura do esgotamento do conhecimento e com aspectos do jargão midiático, influência do senso comum. Há uma confusão de esferas e uma visão estereotipada sobre a ciência como algo “místico”, o que reforça o seu caráter descolado da sociedade (Demo, 2011b). Neste sentido, trabalhar e questionar o que é a originalidade é fundamental. Ciência é um campo construtivo feito de questionamentos, por isso inesgotável. A percepção de limite do conhecimento sugere a necessidade de pensar o discurso e os contextos de produção do conhecimento, a noção histórica da produção científica. Cada momento da história, do desenvolvimento tecnológico, pressupõe novas perguntas e demandas. Talvez a ideia de originalidade posta esteja mais próxima de uma pureza inexistente. O fazer científico deve ser visto como pequenas contribuições que se somam, por isso a condição do texto científico passa pelo trabalho com a palavra alheia. Nas palavras de Demo (2011a, p. 32), “[...] a originalidade que se espera não é aquela da obra de arte, absolutamente irrepetível, mas aquela do toque pessoal, da digestão própria, da elaboração específica; conhecimento não é qualquer coisa, nem é coisa inatingível”.

A ciência é uma grande escrita coletiva que se forja em diversos contextos históricos. A Resposta 597 traz a mesma perspectiva apontada na Resposta 278: “[...] Vivemos em uma época em que quase tudo já se foi dito ou feito e cada vez mais está impossível criar qualquer tipo de conteúdo que seja 100% original.”. O que aponta para a necessidade de discutir a pureza do original. Há nisso um condicionamento produtor do senso comum. Por exemplo, entende-se que pesquisa são as grandes descobertas noticiadas apressadamente pela mídia quando faz referência ao prêmio Nobel. A notícia não mostra o esforço da pesquisa, os diálogos muito aproximados com outros trabalhos, textos iguais, ponto que desmistificaria a ideia da grande descoberta apartada de tudo. Esse sintoma da relação com o que é original reaparece na Resposta 31: “A cada dia que passa (com o aumento do número de estudantes em todas as áreas) se torna mais difícil desenvolver ideias totalmente originais. [...]”.

No plano estrutural, ligado à relação com as condições postas pela instituição, há aspectos que tornam a experiência de produção acadêmica mais apressada. A Resposta 24 apresenta um aspecto que se relaciona à forma como a universidade cria as disciplinas: “por terem muitos textos para lermos, pi, tcc e estágio todos juntos, aí a pessoa faz como dá e não como deveria ser feito.”. O excesso de trabalho acumulado desprestigia o tempo da pesquisa, de modo que o fazer científico limita-se ao tempo da produção em quantidade. Certas atividades se diferenciam com relação ao tempo demandado para sua realização, mas em essência são muito parecidas, como o TCC e PI. Considerando que o TCC é uma atividade de finalização e que abrange a experiência acumulada, seu tempo de realização deveria ser pensado de forma mais extensiva, como projeto a ser pensado a partir das experiências de PI desde o início. Como as nomeações são distintas, muitos discentes começam do zero o TCC, temem o autoplágio por muitas vezes não saberem ressignificar a própria produção, e passam a ter um tempo de quatro meses no desenvolvimento de uma pesquisa, o que gera ansiedade e uma forma de pensar desconectada do todo de sua experiência acadêmica. O tempo de produção em quantidade não deve se sobrepor e o TCC deve ser pensado não a partir de dois bimestres, mas como uma coroação de cada etapa. Além do que a própria produção não pode ser ressignificada na medida em que depende do consenso do grupo, e nem sempre o que se decide é aproveitado na experiência individual.

Não que seja um problema o trabalho em grupo, aliás esse é o grande diferencial formativo, mas é que o tempo exigido para a realização de uma produção desconsidera uma participação que precisa começar do zero em função do aproveitamento particular em alguns momentos não compatível com a decisão coletiva. Algo que está posto no choque de individualidades, muito formativo deve-se reforçar, que compõe um grupo na relação com o plágio, como na Resposta 21: “falta de habilidade em relacionar temas com as disciplinas cursadas, Liderança de grupo que somente visa a nota. [...]”. Será que optar pelo plágio garante uma boa nota, como na escola em que a resposta certa é sempre o caminho, ou em uma empresa em que as condições burocráticas trabalham a invariância como meio de organização e percepção dos resultados objetivos? Desse modo, deve-se pensar até que ponto certos estímulos negativos somados ao histórico de vida trazem mais segurança que errar e aprender a desejar a própria voz, e que muitas vezes alcança uma zona de conforto se em um grupo há outras vozes para camuflar a ausência de outras.

Considerações Finais

O plágio não é abordado de forma explícita nas normativas da Universidade, que muitas vezes apresentam orientações confusas, subjetivas ou mesmo contraditórias. Além disso, as disciplinas que poderiam suportar o debate sobre o plágio e suas consequências não o fazem aberta e adequadamente. Os estudantes demonstraram um conhecimento vago sobre o plágio, pois, ainda que a maioria tenha afirmado saber o que é a conduta, menos de 40% foram capazes de identificá-la em todas as suas configurações. As principais causas para o plágio apontadas pelos estudantes foram a má gestão do tempo dos estudos e excesso de atividades, a carência de habilidades de escrita e a ausência de instruções claras sobre como produzir trabalhos acadêmicos. Outros fatores também se destacaram, como a falta de interesse, a facilidade de encontrar informações de forma rápida na internet e o pseudoanonimato que o ambiente virtual promove.

A caracterização do plágio na instituição de EAD estudada se mostrou semelhante à da educação presencial, marcadamente pela ausência de políticas claras sobre plágio, pela predileção dos alunos por medidas de enfrentamento em vez de punitivas, e pelas causas para o plágio derivadas da falta de habilidade com a escrita, preguiça, comodidade e má gestão do tempo. Poucos estudantes associaram a motivação para o plágio com aspectos que seriam intrínsecos à EAD. Por outro lado, a falta de tempo para os estudos, que segundo os estudantes seria prevalente na EAD, foi uma causa para o plágio amplamente citada.

O ato de plagiar, além de ser explicado por uma carência de uma cultura de pesquisa e as deficiências daí derivadas – como leitura crítica e produção de novos saberes a partir dela – também se relaciona a elementos mais conjunturais encontrados na instituição de ensino investigada. Consequentemente, falta uma discussão ampla sobre o plágio com os estudantes, suas configurações e possíveis consequências. Destaca-se também a necessidade de a universidade promover nos currículos oportunidades para estimular a experiência dos estudantes com os gêneros textuais acadêmicos, o que inclui as práticas de leitura, interpretação, fichamento, síntese e discussão de ideias ao longo do curso, valorizando a produção individualizada.

Conclui-se que o plágio se associa de forma acentuada ao despreparo e insegurança narrados pelos alunos em suas respostas. Essa carência foi também evidente quando os alunos sugeriram medidas de cunho formativo para combater o plágio em vez de medidas punitivas. A punição sem as devidas orientações acaba reforçando o medo de errar e instrumentalizando o plágio como um meio seguro de reproduzir os saberes corretos. Portanto, é preciso que a Universidade inclua em sua prática pedagógica um enfrentamento ativo das causas estruturais e conjunturais que têm motivado seus alunos a recorrerem ao plágio. Essa proposta deve se apoiar na ideia de que, para se criar uma cultura de pesquisa legítima, que dê aos alunos os instrumentos necessários para exercer seus posicionamentos, é preciso primeiro desconstruir a noção de que tudo que é escrito, com aparência formal, é inviolável criticamente. Isso porque a palavra escrita nos exige uma resposta e não uma cópia de ideias.

Pensar o plágio é pensar sobretudo um contexto em que a relação com a própria voz passa por uma experiência que condiciona – uns mais e outros menos – a sentirem que podem ser sujeitos produtores de conhecimento. Entender o sentido de ciência como possibilidade do sujeito se colocar e não apenas absorver o que já é dado liga-se à desconstrução da marginalização da singularidade e à participação da voz. Não por acaso democracia e ciência têm muitos pontos em comum. Apropriar-se da voz alheia é aceitar um destino de submissão e centralizador de um poder que exclui a possibilidade de se ver como sujeito de sua história.

texto en

texto en